活動の様子

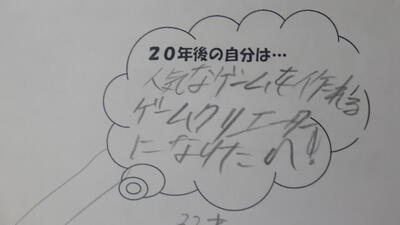

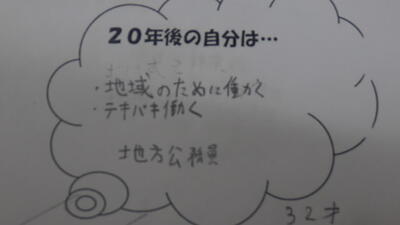

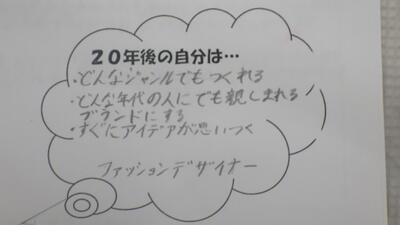

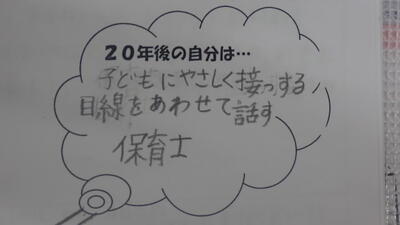

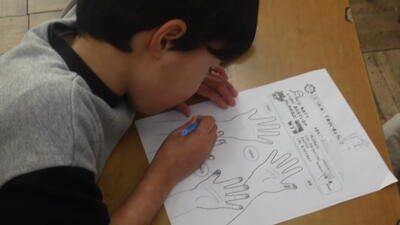

開け!夢のとびら(6年生)

6年生が「みなみっ子タイム(総合的な学習の時間)」で取り組んでいるのは「開け!夢のとびら」という単元です。

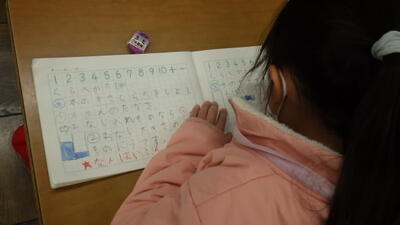

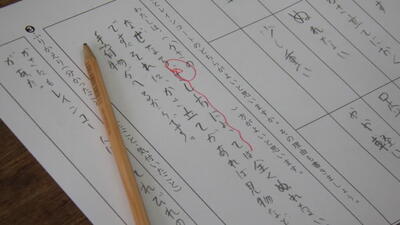

子供たちが熱心に書き込んでいるのは…

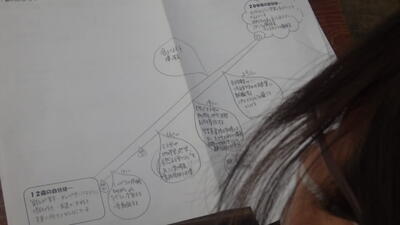

20年後に「なりたい自分」になるための計画書「夢マップ」です。

調べて分かった夢にたどり着くために必要な資格や資質などを、いつ頃どのように獲得していくか、その計画を書き込んでいます。

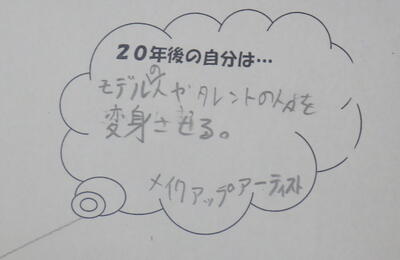

さて、6年生は「20年後の自分」にどんな夢をもっているのでしょうか。

みんな、なりたい自分像をしっかり持っていてすばらしいですね。

小学校卒業は、夢に向かって歩き始めるスタート地点でもあります。

「夢のとびら」のその先に向け、中学校生活を充実させていって欲しいと思います。

卒業までのカウントダウン(6年生)

卒業式に向けて、今日から6年生の練習が始まりました。

初回は、椅子の座り方や証書授与のやり方を練習しました。

「来月の今日が卒業式だよ」と言われ、「そんなに早いの?」とびっくりしていた6年生。

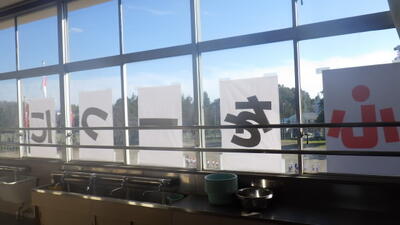

教室に掲示された卒業までのカウントダウンカレンダーでは…

今日は「卒業まで残り19日」でした。

残り少ない小学校生活。

まだまだ楽しい思い出をたくさん作っていって欲しいです。

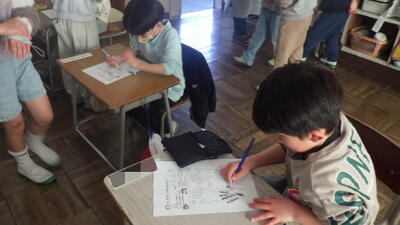

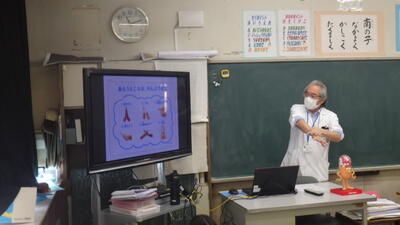

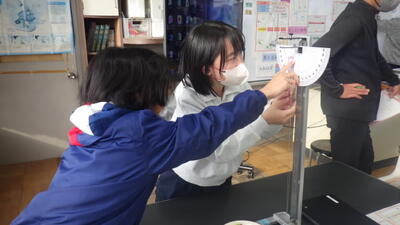

手洗い教室(1年生)

全国的にインフルエンザが猛威を振るうなか、学校薬剤師の小野村先生をお招きして、1年生を対象に手洗い教室が開かれました。

最初に、いろいろなところに潜むばい菌やウィルスについてお話を聞きました。

さあ、次は手洗いチェックです。

チェック用の特別な薬をつけてもらいます。

普段通りに手洗いをしてみましょう。

ブラックライトの光にかざすと…

洗い残しの部分が白く光ります。

「え⁉ちゃんと洗ったつもりなのに…!」

きちんと洗っているつもりでもばい菌が落ちていないことを知り、子供たちはびっくりです。

洗い残しの部分に気を付けて、もう一度しっかり手洗いをしてみましょう。

指の間や爪の先も丁寧にゴシゴシ。

今度はどうかな?

「やった!合格だ!!」

普段の手洗いで洗い残しが出た部分をプリントに書いておきます。

「ここに気を付けて洗えばいいんだね」

最後に、小野村先生と正しい手洗いの手順を確認しました。

正しく丁寧な手洗いで、病気を防いでいきましょう。

きれいなハンカチも忘れずにね!

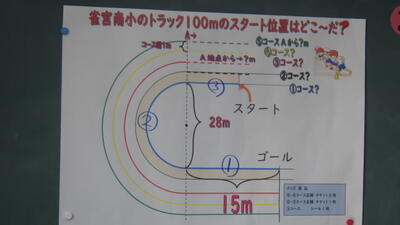

教室を飛び出した算数(5年生)

5年生の今日の算数は、円の発展問題です。

校庭に100mぴったりのコースを5コース作るとすると、スタート位置は何mずつずらせば良いか、という問題です。

「この部分は円周の計算を使えば求められそうだね」

電卓片手に計算が始まりました。

しばらくすると、校庭に子供たちの姿が…。

手に持っているのは…巻き尺です!

計算が正しいか、実際に校庭で測って確認していました。

「あと少しだから…!」

なるべくたくさんのコースを導き出そうと、休み時間まで頑張る子も…。

教科書の問題を自分たちの学校の校庭に置き換えることで、算数での学びと実生活との関連を楽しく実感することができました。

たまには、教室を飛び出した算数も良いですね!

雪遊び

大雪の翌日、校庭の日陰や中庭には、まだまだたくさんの雪が残っていました。

ちゅんちゅん池もすっかり凍り付いています。

業間休みになると、「雪だー」と叫びながら、子供たちが外に駆け出していきました。

雪合戦、雪だるま、雪ウサギ…。子供たちは大喜びです。

休み時間が終わった後には、あちらこちらに雪のオブジェが残されていました…!

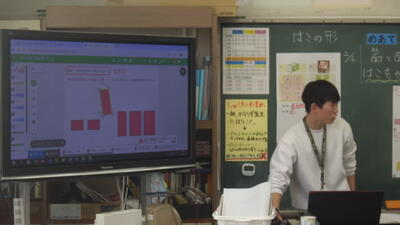

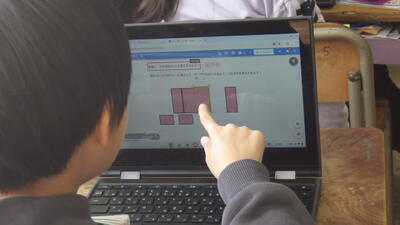

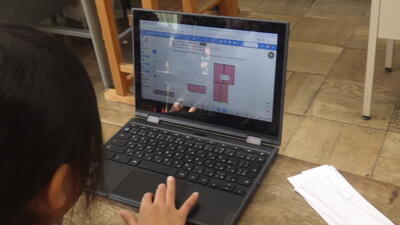

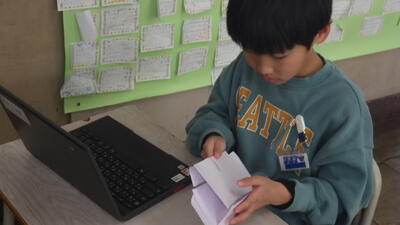

はこのかたち(2年生)

現在、2年生の算数は「はこのかたち」の学習です。

今日は、バラバラになった面をつなぎ合わせて、元の箱に戻してみます。

まず、どんなふうにつなげればうまくいきそうか、タブレット端末上でシミュレーションしてみましょう。

「おもしろそう!」「やってみたい!」

簡単に動かせて、何度でもやり直せるのがタブレット端末の強みです。

「ここがこうなるから…」

想像力を働かせながら、箱の形を作るために必要な条件を考えていきました。

考えた形で本当に箱ができるのか。

今度は、実際に紙を組み合わせて確認してみましょう。

ICT機器の良さと実物を使う良さを組み合わせた授業でした。

次は、サイコロの形を作ってみようね!

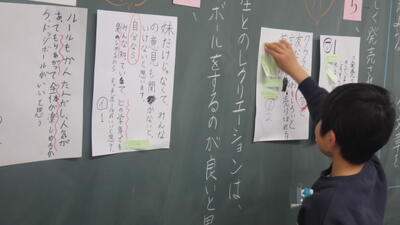

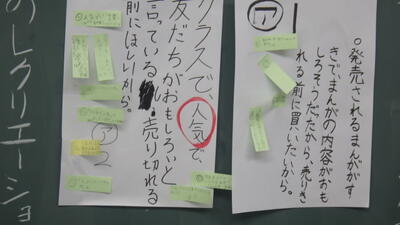

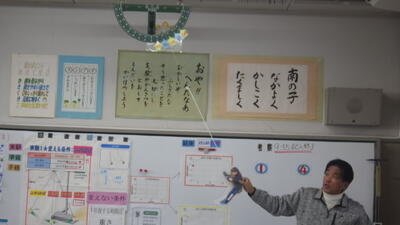

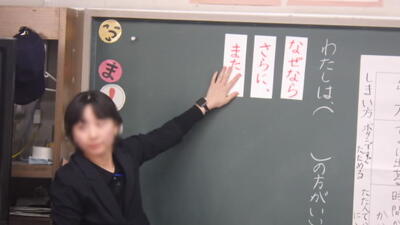

理由を分かりやすく伝えよう(4年生)

4年生の国語では、自分の考えの理由を分かりやすく相手に伝える練習をしていました。

設定された場面で、相手が納得してくれるような理由と伝え方を考えます。

それぞれの考えを持ち寄って吟味し、グループとしてのまとめを作っていきます。

どのグループも活発な話合いが行われていました。

まとめた理由を全体に発表したあと…

それぞれの伝え方の良いところや改善点を付箋紙に書いて貼っていきます。

たくさんの付箋紙が集まりました!

相手に納得してもらったり理解してもらったりするには、理由を分かりやすく説明することが大切ということに気付いた子供たち。

生活の中で、すぐに生かせる大切な学習でした!

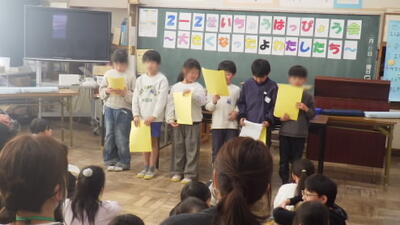

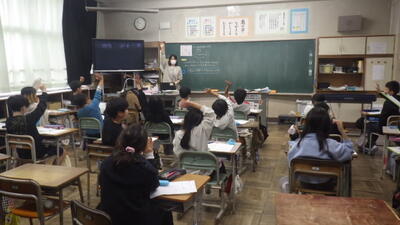

第3回授業参観

今年度最後の授業参観が行われました。

1年1組「もうすぐ2年生」

1年2組「もうすぐ2年生」

2年1組「これまでのわたし これからのわたし」

2年2組「これまでのわたし これからのわたし」

3年1組「けんこうな生活」

3年2組「けんこうな生活」

4年1組「広げよう 笑顔の輪」

4年2組「広げよう 笑顔の輪」

5年1組「いにしえの世界」

5年2組「『ありがとう上手』に」

6年1組「日本とつながりの深い国々」

6年2組「ソフトバレーボール」

たくさんのご参観、ありがとうございました。

生きもの大すき!(1年生)

1年生の生活科「生きもの大すき」の学習で、宇都宮動物園の方によるウサギとの触れ合い体験を行いました。

最初に、ウサギの抱っこの仕方などを教えていただきました。

ウサギの登場に、みんな、身を乗り出して嬉しそう。

正しい抱き方を教えてもらいながら、抱っこに挑戦です。

慣れている子は、ウサギをなでる余裕もあるようです。

次は、聴診器を使ってウサギの心音を聞きます。

「ウサギも人間も同じ。生きているんだね。」

ウサギと触れ合った感想を聞かれると、「かわいい」「温かかった」「ふわふわしていた」「ドキドキしていた」など、たくさんの声が上がりました。

小動物との触れ合いを通して、生き物への親しみと生き物を大切にしたいという思いが育ちました。

<今日のプラスワン>

1/30(金)の給食です。

給食週間5日目は栃木県宇都宮市の「宮っ子ランチ」でした。

栃木県と言えばかんぴょうです。

全国第2位の生産量を誇るニラの胡麻和え。

実は生産量全国第5位のさといもを使ったコロッケ。

そしてゆずのゼリー。

2/2は初午&郷土料理献立でした。

栃木県の郷土料理「しもつかれ」。食材を無駄にしない先人の知恵です。

学校給食の「しもつかれ」は、子供でも食べやすい味津kになっています。

昔の道具を調べよう(3年生)

3年生の社会は「昔のくらし」の学習です。

今日は、市文化課からお借りした昔の道具を調べました。

見たことのない道具がズラリ。まずは、じっくり観察してみましょう。

「これって何に使うのかな?」

中には、「これ、ひいおばあちゃんの家にあるよ!」という子も。

よく観察していたら、いろいろな発見がありました。

「ここに何か書いてあるよ!」「これって、こう使うんじゃない?」

写真もヒントになりそうだね。

気が付いたことはメモに書き残しておいて、次の時間にタブレットで調べます。

観察していると、「『鬼滅の刃』や『トトロ』で見たことがある」という声が聞こえてきました。

アニメやマンガで見た場面と実物を結び付けることで、昔の人の暮らしの様子をイメージしやすくなりそうですね。

<今日のプラスワン>

給食週間4日目は東京都の郷土料理、深川めし、玉子焼き、小松菜の味噌汁です。

具だくさんの深川めし。もちろんアサリもたくさん入っています。

みんなであそぼう~ふゆとなかよし~(1年生)

生活科「みんなであそぼう~ふゆとなかよし~」の学習で、1年生が凧揚げに挑戦しました。

最初は校庭中を走り回ってばかりでしたが…

だんだんコツをつかんで、高く揚げたり、走るのを止めても揚げたままにしておくことができるようになってきました。

昔はお正月遊びの定番だった凧揚げ。

上手に風を捉えて遊ぶことができ、終わった後は「楽しかったあ」「またやりたい」と満足気な様子でした。

<今日のプラスワン>

給食週間3日目は埼玉県のご当地グルメです。

メニューは「さつまいもグラタン」

川越市を中心にさつまいもの栽培が盛んで、市内の学校では地産地消料理として「さつまいもグラタン」が出されているそうです。

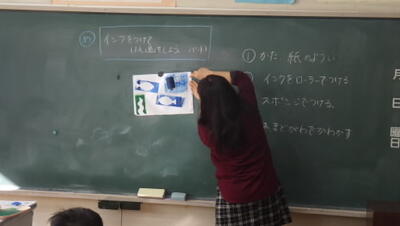

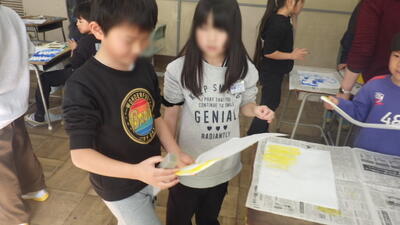

版画を刷ってみよう(2年生)

2年生の図工です。

今日は、インクを使って紙版画を刷ってみます。

先生のお手本をよく見て、イメージを膨らませます。

ローラーを使ったり…

スポンジを使ったり…

切り抜いた紙と切り抜かれた紙を並べて刷ってみたり。

思い思いの方法でどんどん刷っていきます。

第一弾の印刷ができました!

「なかなか良く出来たでしょう!?」

インクの片付けも自分たちで。さすが、もうすぐ3年生!

次の時間は、さらにインクを重ねて刷っていく予定です。

どんな作品になるか、楽しみですね。

<今日のプラスワン>

給食週間2日目は群馬県のご当地料理です。

群馬県の郷土料理「おきりこみ」。

群馬県とえばこんにゃく。今日のメニューは「ヒリヒリ煮」です。

そして、実は名物という「ソースかつ丼」。

ご飯が進むメニューでした。

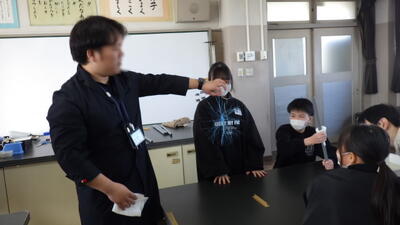

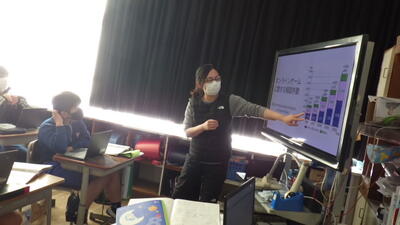

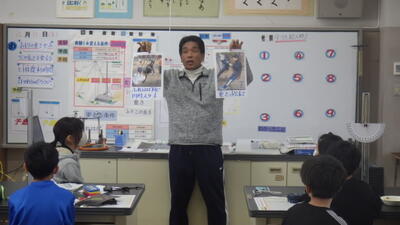

中学校乗り入れ授業(6年生)

4月からの進学に向け、中学校の先生方が小学校で授業をしてくださる「乗り入れ授業」が行われました。

理科の授業では、ビニルひもと塩化エチレンパイプを使って、「静電気の性質」を探るための実験を行いました。

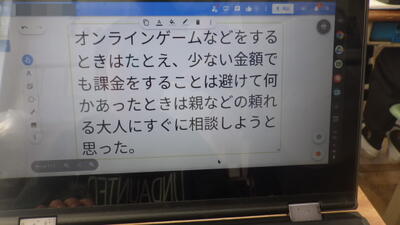

家庭科では、オンラインゲームへの課金の危険などについて教えていただきました。

中学校の先生に直接教えてもらうことで、中学校の授業のイメージをもつことができたことと思います。

安心して進学できるよう、今後も小学校と中学校の連携を深めていきます。

<今日のプラスワン>

今週は「学校給食週間」です。

今年度の給食週間は、各地の伝統料理やご当地グルメが登場します。

今日は茨城県の料理、れんこん入りツェッペリンカレー・海藻サラダ・さつまいもとくりのタルトです。

ツェッペリンカレーの名前は、かの飛行船「ツェッペリン号」だそうです。

どうして「ツェッペリンカレー」なのかは、ぜひ調べてみてください!

給食委員会からの、放送を使っての食に関する紙芝居の読み聞かせもありました。

クラブ見学(3年生)

先日、6年生が進学に向けた中学校訪問で部活動見学を行いましたが、今度は、3年生が進級に向けてクラブ見学を行いました。

「来年はこのクラブに入りたいな」「楽しみだね」

4月からの自分の姿を思い描くことで、進級への期待も高まります。

第4回避難訓練(地震・予告なし)

ロング昼休みを利用して、本年度最後の避難訓練が行われました。

今回は、休み時間に地震が起きた設定です。

近くに先生がいないので、その時に居る場所に合わせて避難方法も変わります。

教室にいた児童は、素早く机の下に隠れました。

廊下を歩いていた児童は、壁に寄って、上着で頭を守っています。

校庭で遊んでいた児童は、その場で座って揺れが収まるのを待ちます。

揺れが収まったら、校庭に避難します。

校庭に集まるとすぐに、先生方が人数を数えて、逃げ遅れた人がいないか確認をします。

無事に全員避難できました。

避難訓練は、いざという時にパニックにならず命を守る行動が取れるようにするための大切な訓練です。

訓練に真剣に取り組み繰り返すことが、自分の命を守ることにつながります。

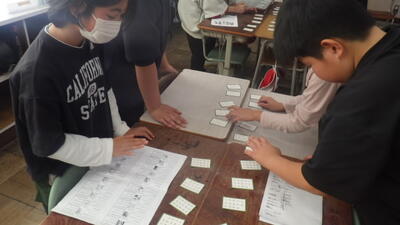

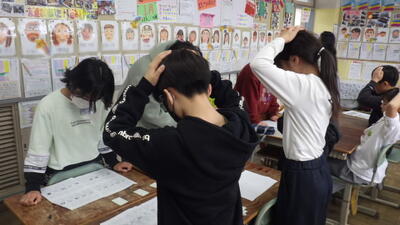

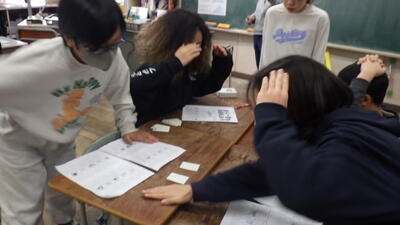

百人一首大会(5年生)

国語「いにしえの言葉に親しもう(古文)」の発展学習として、5年生が「百人一首大会」を行っていました。

百首の中から二十首が出され、ペアで競い合います。

まずは、自分の持ち札を暗記します。

プリントと見比べたりメモをしたり、暗記方法も人それぞれです。

準備が出来たら試合開始!

先生が上の句を読むと、目にも止まらぬ速さで札に手が伸びます。

王手をかけたペアは頭に手を置くハンデがつきます。

今回の優勝ペア。トロフィーを持って記念写真。

遊びを通じて高い記憶力・集中力が養われ、日本の伝統文化や古文への親しみが深まる百人一首。

宇都宮市は百人一首とゆかりが深く、「百人一首のまちづくり」を進めています。

楽しみながら百人一首への関心を高めてくれることと思います。

磁石につくものは…?(3年生)

3年生の理科の時間です。

今日の学習は「磁石につくものは何か調べよう」です。

身近にあるいろいろなものを一つ一つ調べていきます。

「スチール缶はついたよ!」

調べていくうちに発見もありました。

「ハサミは持つ部分はつかないけど、切る部分はつくね」

「スプーンの先にクリップがつながった!」

何がついて、何がつかなかったのか。みんなで確認をしていきましょう。

予想と比べて、ついたものは思ったより少なかったね。

次の時間は、実験結果から磁石の性質を考えていきます。

中学校訪問(6年生)

4月からの進学に向けて、6年生が雀宮中学校への学校訪問を行いました。

集まったのは、4月から同級生になる近隣の小学校の子供たちです。

最初に、生徒会による中学校紹介がありました。

授業風景も見せていただきました。

「中学校の勉強は、どんなふうにやるのかな…」

図書室の様子は小学校と変わらないね。読みたくなる本はあったかな?

最後は、子供たちが一番楽しみにしていた「部活動見学」です。

「何部に入ろうかなあ」「私は決まっているよ!」

活動に参加させてくれる部活もありました。

授業や部活動の様子を見ることで、中学校生活に安心感と希望をもつことができたことと思います。

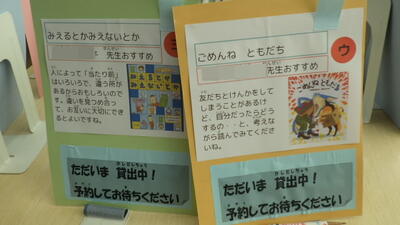

本との出会いを

昨日に続き、子供たちにいろいろな本に興味をもってもらうために行っている図書室の取組を紹介します。

こちらはお正月企画「先生からのお年玉」コーナー。

先生方が子供たちに読んで欲しい本を紹介しています。

本の後ろには、先生方の書いた紹介文が隠れています。

「次はこの本を借りようかな」

そんな意欲を引き出す仕掛けです。

知っている先生が紹介していると、いつもは手に取らないジャンルの本も読んでみたくなります。

おすすめの本を借りると、ちゅんちゅん神社のおみくじがもらえます。

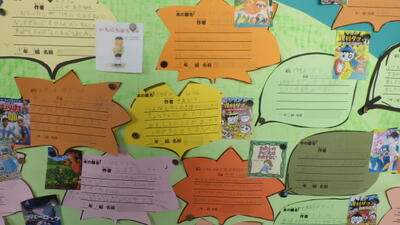

神社の隣は「ちゅんちゅん山のおすすめ本」コーナー。

こちらは、子供たちがおすすめの本を紹介しています。

本の表紙の写真も、「読んでみたい」気持ちを高めています。

雀宮南小の図書室では、いろいろな図書イベントを通じて、子供たちに読書の楽しさを感じてもらうための工夫をしています!

本から飛び出した物語(4年生)

年末の図工で4年生が取り組んでいたのが「本から飛び出した物語」の工作です。

段ボールに描いた背景と紙粘土で作っていたのはお話の一場面。

気に入った場面を再現するために、タブレット端末や本の挿絵と見比べながら作っていました。

だんだん完成に近付いてきました。

何の本の場面か、分かるかな?

出来上がった作品は、本と一緒に図書室に展示されています。

「スイミー」のいろいろな場面。

「バムとケロのさむいふゆ」

「ジャックと豆の木」

「ぐりとぐらのおきゃくさま」

「ともだちや」

まさに「本から飛び出した」世界に、1年生も興味津々。

早速、本を借りていました。

アイディアいっぱいの4年生。どの本も驚きの再現度でした。

図工を通して本の世界に触れるのも楽しそうですね!

こんなに成長しました(1年生)

令和7年度も残り3か月。

算数の時間に、入学から9か月がたった1年生の成長ぶりを感じることができました。

今日の学習は「水のかさ比べ」。

まずは、ペットボトルの水を小さなカップに移します。こぼさずに上手に移すことができました。すごいね。

さらに、どちらのかさが多いかを比べるために、カップの並べ方を工夫したり、

良い活動をしていると紹介されたグループをよく見ようと自然に周りに集まってきたりと、進んで学習する姿が見られました。

発表の仕方も上手になりました。

手を挙げるときは、真っ直ぐに。指されなくても間違えても、怒ったりいじけたりしません。

友達が発表しているときは、きちんとそちらを見て聞きます。

さっと片付け、気持ちもすぐに切り替えて、分かったことをノートにまとめます。

ノートの内容も、すっかりお兄さん、お姉さんです。

入学当初と比べて、すっかり頼もしくなった1年生。

残り3か月での成長も楽しみです。

じゃがいもを使った料理を作ろう(6年生)

冬休み前の最後の日、6年生のお楽しみは調理実習のようです。

今日の実習は「じゃがいもを使った料理」。

まずはじゃがいもの皮むきに挑戦。

「デコボコしてむきにくいね」

「切るものを押さえるのは『猫の手』だ

ゆでたジャガイモを玉ねぎ、ベーコンと炒める「ジャーマンポテト」。

こちらは、茹でてつぶしたじゃがいもを丸めた「いももち」。

「うん、上手にできたね!」

さすが6年生。

準備や片付けも手際よく、みんなで協力して、あっという間にじゃがいも料理を完成させました。

年末年始に家の人に作ってあげるのもいいですね!

とびばこジャングルで遊ぼう(1年生)

1年生の体育では、跳び箱運動の基礎となる動きを練習しています。

名付けて「とびばこジャングル」!

4つのゾーンに分かれて、助走や腕支持、着地など基本的な動きに慣れ親しんでいきます。

楽しいネーミングで、子供たちの「やってみたい!」という気持ちも高まります。

「ジグザグぴょんぴょん」コース。

「めがけてジャンプ」コース。

「かえるで山のぼり」コース。

「まるたをのりこえろ」コース。

上手にできるコツを友達と共有しましょう。

今度は、やりたいコースを自由に選んで挑戦です。

繰り返し取り組むことで少しずつ上達していきます。

みんなで協力すれば片付けもあっという間。

楽しみながら基礎的な運動を繰り返すことで、実際に跳び箱を跳ぶときも、自信をもって取り組めるようになります。

「本物の跳び箱、早く跳んでみたいなあ!」

<今日のプラスワン>

今日は、子供たちが楽しみにしていた「クリスマス給食」でした。

ツリーの形をしたハンバーグ。

セレクトデザートは「いちごケーキ」「チョコケーキ」「いちごゼリー」の中から選びました。

租税教室(6年生)

6年生を対象に、税理士の先生による租税教室が行われました。

社会でも学習した「税金」の働きについて、もう少し詳しく教えていただきました。

最初に先生が取り出したのが、ジェラルミンケースに入った1億円…!

宝くじで当たった場合は全額自分のものになるけれど、

他人からもらった場合は、約半分を税金として払う必要があるそうです。

「えー!そんなに!?」子供たちから驚きの声が上がりました。

でも、もしも税金がなかったら…?

動画で税金のない世界を覗いてみました。

動画や先生の説明を聞いて、税金に対する考えが変わったという感想が出ました。

最後に、1億円の束を触らせてもらいました。

「これが本物だったらなあ!」

租税教室を通して、税金の必要性と大切さに気付くことができ、社会全体に目を向けることができるようになりました。

さつき幼稚園によるクリスマスキャロル発表会

さつき幼稚園の年長・年中さんが来校し、「クリスマスキャロル」の歌を披露してくれました。

昼休み、かわいいサンタさんたちが南小にやってきました。

ロング昼休みなので自由参加だったのですが、幼稚園生の歌声を聞こうと低学年から高学年までたくさんの子供たちが集まりました。

最初にさつき幼稚園の園長先生からお話がありました。

続いて、幼稚園生の歌です。

可愛らしい歌声に合わせ、体でリズムを取ったり指揮の真似をしたりしながら楽しく聞く様子が見られました。

短い時間でしたが、温かい雰囲気で幼稚園生を迎え交流することができました。

さつき幼稚園の皆さん、ありがとうございました!

全校奉仕作業

今日の2校時は、全校奉仕作業(落ち葉拾い)でした。

大きな木が多い南小の校庭は、落ち葉もたくさん落ちてきます。

どの学年も力を合わせて作業し、ごみ袋が次々と落ち葉でいっぱいになっていきました。

さあ、どのくらい集められたかな?

最終的に全校で拾った落ち葉を集めたら、こんなに高い山になりました!

お天気も良く、寒さもあまり感じない、絶好の奉仕作業日和でした。

南の子の「やる気パワー」全開で、校庭がとてもきれいになりました!

ネット型ゲーム(ソフトバレーボール)(6年生)

6年生の体育では「ネット型ゲーム(ソフトバレーボール)」を行っています。

「ソフトバレーボール」では、バレーボールのルールに独自のルールを組み合わせて行います。

今日は、試合形式の練習です。

使うのはソフトバレーボール。柔らかいので、安心してボールに向かっていけます。

「あ!落ちちゃった!」

でも、大丈夫。ワンバウンドまでなら続けることができます。

ドッジボールのようにキャッチしても、そこから続ければ大丈夫。

途中で、先生がみんなの良かった点を伝えてくれました。

チームの中で立ち位置を相談したり、声を掛け合ったりする姿もたくさん見られました。

審判も自分たちで行います。

独自ルールで運動が苦手な子でも安心して活動できるので、回を追うごとにみんな上達していき…

大人顔負けのこんなプレーも見られるようになりました。

さすが6年生。片付けも素早い!

ルールを工夫することで、誰もが活躍できるゲームになりました。

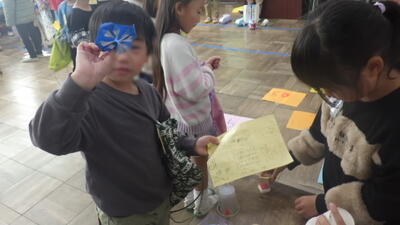

みなみっ子ランドを開こう(1・2年生)

2年生が生活科で開いた「みなみっ子ランド」に1年生を招待しました。

2年生が作ったおもちゃを使ったゲーム屋さんを1年生が回ります。

「ゲームに参加した人は、折り紙で作った賞品を選んでね」

「見て見て!かっこいいメダルをもらったよ!」

どのゲーム屋さんでも、2年生がやり方を優しく説明したり、上手にできるようアドバイスしたりする姿が見られました。

1年生に楽しんでもらえるよう工夫した「みなみっ子ランド」。

1年生も2年生の言うことをよく聞いて、楽しく活動することができました。

1・2年生それぞれの成長が感じられる、笑顔あふれる「みなみっ子ランド」になりました。

<今日のプラスワン>

今日の給食は6年1組の給食委員からのリクエスト献立でした。

メニューは、わかめご飯、牛乳、とり肉の唐揚げ、春雨サラダ、フルーツポンチです。

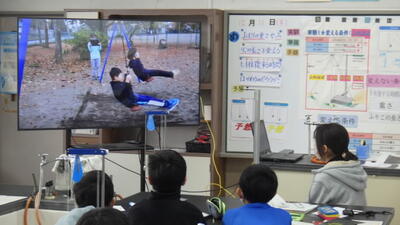

ふりこのきまりを調べよう(5年生)

5年生が、理科の学習で、ふりこのきまりについて調べる実験をしていました。

子供たちの身近にある「ふりこ」の代表は「ブランコ」です。

日常生活と学習内容をつなげることで「知りたい」意欲を引き出し、学習意欲の高まりを図ります。

「前回はふれはばを変えてみたけれど、1往復の時間は変わらなかったね」

今日は、グループごとに「おもりの重さを変える」か「ふりこの長さを変える」を選んで実験してみましょう。

後で実験結果を確認したり、他グループに実験の様子を知らせたりするときに使えるよう、実験の様子は一人一台端末で撮影しておきます。

「10往復を3回計ったから、1往復の時間は…」

算数で学習した「平均」が役に立ちました!

互いの実験結果を発表し合うと意外な結果に…!?

学校での学びは日常生活とつながっている。

そんなことを実感できた学習になったことと思います。

校外学習(県立博物館・中央消防署)(3年生)

11/9(火)、3年生が校外学習で県立博物館と中央消防署に行きました。

最初に行ったのは県立博物館です。

博物館では常設展示の見学のほか…

昔の道具の体験もさせていただきました。

続いて中央消防署です。

こちらは、119番通報を受ける通信指令室。

車庫にはいろいろな種類の消防車がズラリ。

特別に高所火災の際に使うはしごも伸ばしてみせてくれました。

消防士さんの服はとても重くてびっくり。これで火から身を守るんだね。

教科書だけでは実感しにくい内容も、体験を伴うことで知識として深く定着させることができます。

3年生にとって学びの多い校外学習になったことと思います。

ふれあい文化教室(4年生)

先日の5年生の茶道体験に続き、今日は4年生がふれあい文化教室で和太鼓の演奏を体験しました。

教えてくださったのは「男体雷太鼓 美波駒里社中」の皆様です。

最初に、お手本の演奏を聞きました。3人だけなのに迫力満点で格好いい!

今度は子供たちの番です。上手に叩けるかな。

今回は、リズムを担当する「締め太鼓」と…

ドーンと響く音で演奏する「長胴太鼓」の2種類の太鼓を体験しました。

事前に楽譜をいただいて練習していたものの、やはり本物の太鼓では勝手が違うようです。

それでも何度も繰り返し練習するうちに、だんだん慣れてきたようです。

先生たちのようにバチを上げて演奏する余裕が出てきました!

曲の終わりは、みんなで「ヤアッ!」。決まった!!

最後は、先生も子供たちの間に入って演奏をしました。

みんなで音を合わせることで一体感を感じることができるところが和太鼓の魅力です。

様々な体験教室を通して、日本の伝統文化の良さを感じて欲しいと思います。

茶道体験教室(5年生)

12/6(土)のオープンスクールに合わせ、5年生の茶道体験教室が開かれました。

家庭科室が趣のある茶会の席に変身!

教えてくださったのは茶道の最大流派「裏千家」の皆様です。

あれ?知った顔が…?よく見ると…なんと図書室の粕田先生の姿が…!

実は、今回の茶道体験教室は粕田先生からのご紹介により実現したものでした。

まずは、講師の先生方が茶会の流れや作法を実践してみせてくださいました。

次は自分たちで実際にお茶を点ててみます。

抹茶とお湯の入った茶碗を茶筅でかき混ぜ、お茶を点てます。

表面に細かい泡を立てるのが裏千家流。

上手に点てられましたね。「結構なお点前で」

さあ、自分で点てたお茶はどんな味かな?

茶道では、掛け軸や季節の絵が描かれた茶わんや道具類、生花などでおもてなしの心を表すそうです。

茶道の作法では、もてなす側だけでなく、客同士も互いに心配りをしながら進められていきます。

参加する全ての人が、常に周りの人に対し「思いやりと気遣いの心」をもって接する。

茶道の体験を通して、日本の伝統文化とともに、日本人が大切にしてきた「和の心」も学ぶことができました。

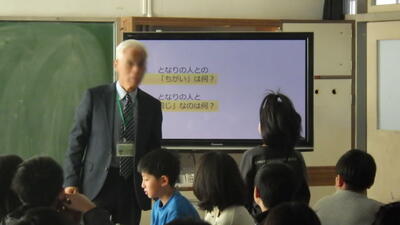

人権講話(5年生)

12/4~10の人権週間に合わせ、人権擁護委員会の小笠原様を講師に、5年生が人権についての講話を聴きました。

前半は、「隣の人と違うところ・同じところ」探す活動を通して、「人権」の基本について教えていただきました。

「違うところは、身長、髪型、性別、好きなもの…」

「同じところは、人間であること?」

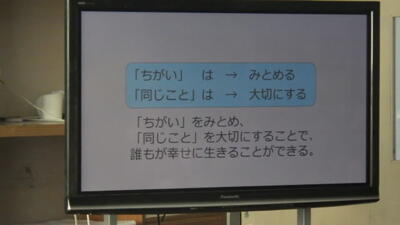

互いの「違い」は認め合い、「同じところ」を大切にしあう。

これこそが互いの「人権」を守ることにつながります。

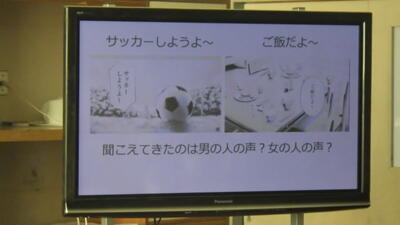

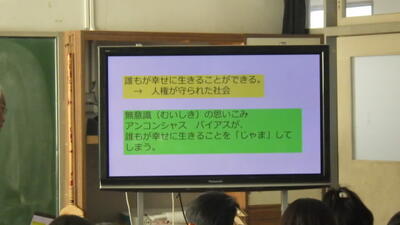

後半は「ジェンダー問題」を例に、「無意識の思い込み」が他者の人権を侵害してしまう場合があることを教えていただきました。

誰もが幸せに生きる社会のためには、互いの人権を意識し、尊重していく姿勢が重要です。

短い時間でしたが、これからの子供たちにとって、とても大切なことを学ぶ時間となりました。

今日の学びを学校生活の中でも生かしていって欲しいと思います。

<今日のプラスワン>

1日遅れになってしまいましたが、12/4から給食委員会によるリクエスト献立が始まりました。

1回目は5年1組の給食委員が考えた献立です。

きなこあげパン、牛乳、湯で野菜、キャベツのスープ、そしてミルメーク!

みんなが大好きなメニューで、野菜もたっぷり取れますね!

二等辺三角形をかこう(3年生)

3年生の算数では、三角形の学習をしています。

今日は、二等辺三角形の作図の学習です。

「二等辺三角形をかけるかな?」

「もちろん!2つの辺が同じ長さになればいいんだよね!」

定規を使ってかいてみましたが、うまくいきません。

かき方を話し合うなかで、「コンパスを使えば良いかも」という意見が出てきました。

コンパスを使って、もういちど作図に挑戦です。

今度は、同じ長さの2辺が交わる頂点の位置をすぐに決めることができました。

定規やコンパスなどの用具を適切な場面で正しく使う力は、中学生になっても必要な大切な力です。

繰り返し用具に触れながら、適切な使用方、正しい操作法に慣れ親しんでいきます。

お弁当の日

今日は学校園統一の「お弁当の日」でした。

「お弁当の日」は、調理してくれる人への感謝や調理体験を通して食への関心を高めることがでねらいです。

学年ごとのめあてに沿って作ったお弁当。

中には、「お母さんと同じ時間に起きて、一緒に作った」「全部、自分で作った」という子も。

みんな、美味しいお弁当を、本当に嬉しそうな顔で食べていました。

保護者の皆様、朝早くからお弁当作りにご協力いただき、ありがとうございました。。

修学旅行2日目(6年生)

修学旅行2日目の様子です。

2日目の朝は、ホテルの朝食バイキングから始まりました。

最初の見学地は、日本の政治の中心である国会議事堂です。

衆議院本会議場にも入りました。テレビで見るのと同じ風景を見ることができました。

昼食は、国技館のある両国でちゃんこ鍋を食べました!

さあ、いよいよ最後の見学場所。葛西臨海水族園です。

友達と協力して活動することができ、楽しくて学びのある、あっという間の2日間でした。

修学旅行で学んだことを、残り4か月間の小学校生活でいかしていってくれることと思います。

修学旅行1日目(6年生)

11/27・28の2日間,6年生が修学旅行に出掛けてきました!

修学旅行の様子を2回に分けてお届けします。

1日目は、鎌倉での班別活動です。鎌倉の大仏がある高徳院からスタートです。

一番人気だった「銭洗弁財天」。お金を洗って金運上昇…!願いは叶ったかな?

移動も、江ノ電やバスを使って自分たちで行います。

ゴールは「鶴岡八幡宮」。みんな無事に集合することができました!

横浜まで移動してディナークルーズの夕食です。

きれいな夜景を見ながら、おいしいご飯を食べました。

食事の後は、船の展望デッキから横浜の夜景を楽しんでいました。

⇒修学旅行2日目に続く

秋の町探検(2年生)

2年生が生活科の学習で、春に続き、2回目の町探検に出掛けました。

道すがら春と秋との地域の様子の違いを探しながら、今回は学区南側にある「雀宮体育館」様、「大島梨園」様、「卵明舎」様を見学しました。

<雀宮体育館>様

<大島梨園>様

<卵明舎>様

お話を聞きながら、子供たちは熱心にメモを取ったり質問したりしていました。

住宅地とはまた違う地域の様子や良さに気付く町探検になりました。

「雀宮体育館」様、「大島梨園」様、「卵明舎」様、大変お世話になりました。

ありがとうございました。

子ども自転車免許事業(4年生)

11/17(月)、4年生が「子ども自転車免許事業」に参加しました。

これは、宇都宮市が毎年、1人で自転車に乗り始める4年生を対象に行っている事業です。

当日は、市生活安心課と警察署の方がいらっしゃり、一人ひとりの自転車の乗り方をチェックする実技試験が行われました。

最初に「自転車先生」に正しい自転車の乗り方を見せていただきました。

さあ、いよいよ子供たちの番です。

1人ずつ指導員さんがつき、一時停止の仕方や停車車両の追い越し方、見通しの悪い交差点の曲がり方などを丁寧に教えてもらいました。

実技のあとは、良かった点、気を付ける点を教えてもらいます。

筆記試験、実技試験の結果、4年生全員が「子ども自転車免許証」をいただくことができました!

今日の実技を忘れずに、これからも安全に気を付けて自転車に乗って欲しいと思います。

「おななしの森人」様によるお話会

朝の学習の時間に読み聞かせをしてくださっている「おはなしの森人」様が、1・3年生を対象にお話会を開いてくださいました。

2校時は3年生です。絵本の読み聞かせや人形劇、パネルシアターを見せていただきました。

楽しいお話の世界にすっかり引き込まれていました。

3・4校時は1年生です。

マリオネット、人形劇、パネルシアター、紙芝居、大型絵本と多彩なプログラムで、1年生も最後まで楽しく見ることができました。

集中してお話の世界に浸る1時間となり、子供たちの読書への関心を高めるステキな体験となりました。

「おはなしの森人」様、ありがとうございました。

遠足に行きました!(4年生)

11/14(金)、4年生が那須・烏山方面へ遠足に出掛けました。

最初に訪れた那須野が原博物館では、那須疎水を引き、荒れた那須野が原を開拓した郷土の先人たちについて学びました。

博物館の中を見学した後、敷地内で水くみ体験ともっこ担ぎ体験を行いました。

那須疎水ができる前は、遠くの川まで何往復も水くみに行っていたとか…。

バランスを取るのが一苦労。せっかく汲んできた水がこぼれないように歩きます。

次は、開拓や疎水作りで出た土砂や切り株などを運んだもっこを担ぐ体験です。

次に訪れたのは、烏山の山あげ会館です。

烏山の伝統祭り「山あげ祭り」について学びました。

体験を通して昔の人々の苦労や願い、伝統を守り引き継いでいく人たちの思いを感じることができ、学びの多い遠足となりました。

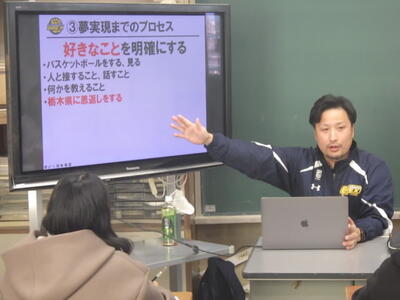

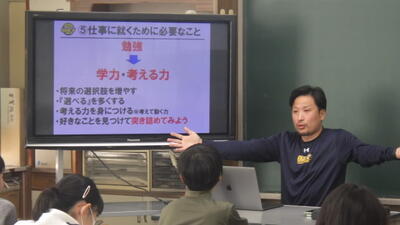

宮っ子夢教室(6年生)

総合的な学習の時間で「働くこと」について学んでいる6年生。

11/12(水)、市の「宮っ子夢教室」制度を活用して、いろいろな業界の方から「仕事内容」や「働くこと」について話を聞く機会を設けました。

来てくださったのは、「サニクリーン」様、「栃木銀行」様、「宇都宮ブレックス」様、「中村土建」様です。

「サニクリーン」様

「栃木銀行」様

「宇都宮ブレックス」様

「中村土建」様

子供たちは、4つの企業の中から特に関心がある2つの企業を選んで、その業種を選んだ理由や仕事内容、働くために大切なことなどについて話を聞いたり、仕事内容の一部を体験させていただいたりしました。

令和7年度 運動会③

令和7年度 運動会の続きです。

<2年 南っ子チャレンジ!大冒険レース>

<3年 ダッシュ!>

<4~6年 南小ソーラン2025>

<紅白対抗リレー>

<閉会式>

競技に、係に、応援に。「まずはチャレンジ」し、全力を出し切った運動会。

子供たちの「やる気パワー」が輝いた1日でした。

令和7年度 運動会②

運動会の様子part2です。

<6年 運命の分かれ道>

<1~3年 やってみよう!!>

<応援合戦>

<One Team ~南小を引っぱれ!~>

<1年 ちぇっこり玉入れ☆>

運動会③へ続く…

令和7年度 運動会①

11/8、気持ちの良い青空の下、令和7年度運動会を行いました!

今年のスローガン「心一つに 助け合い みんなとともに 勝利を目指せ!」のとおり、友達と力を合わせ、競技に、応援に、係の仕事に進んで取り組む様子がいろいろな場面で見られました。

そんな運動会の様子を3回に分けてお届けします。

<開会式>

<1年 かけっこ>

<4年 ジャンプ・トゥ・ザ・フューチャー>

<2年 玉だ!>

<5年 チャンピオンロード>

<3年 タイフーン>

⇒運動会②へ続く

運動会前日準備

明日の運動会に向けて、5・6年生による前日準備が行われました。

5年生も6年生も、みんな進んで仕事を見付け、はりきって働いていました。

テント張りは先生方の仕事です。

準備係も担当種目について最終確認をしていました。

応援団も最後の練習に気合が入っています。

5・6年生の頑張りで、準備万端整いました。

あとは明日を迎えるだけです。

みんなの心を合わせて、思い出に残る楽しい運動会にしていきましょう!

<今日のプラスワン>

今日の給食は運動会応援献立「金メダルカレー」でした。

金メダルの人参はクラスに3つだけ入っています。

さあ、金メダルを獲得したのは誰だったかな!?

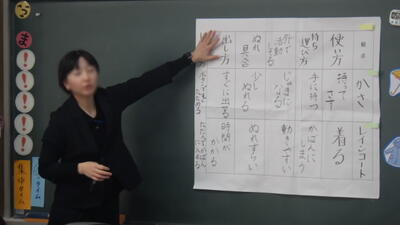

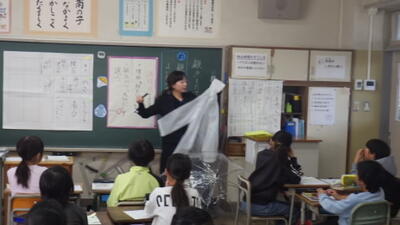

観点を立てて比べよう(4年生)

4年生の国語の時間です。

雨具を持っていくなら傘とレインコートのどちらが良いかを、観点を決めて比較していきます。

どのような観点で比べることができるか、友達と協力しながら表にまとめてみました。

たくさんの観点を見付けることができました。

「ああ、なるほどね!」

傘とレインコートを使って実演してみることで、友達が出した観点の比較も共有することができました。

さあ、集まった観点ごとの比較を使って、自分が良いと思う雨具について、理由を明確にして説明する文を書いてみましょう。

観点をはっきりさせて書くと、説得力のある文になるね!

観点を基に情報を整理することで、「何となく…」という曖昧な決め方ではなく、自分の考えをはっきりさせて分かりやすくまとめることができました。

運動会全体練習

いよいよ今週末に本番を控え、運動会全体練習の2回目を行いました。

今回の練習は開閉会式を中心に行いました。

開会式では、鼓隊部の奏でる軽快なリズムで入場します。

開閉会式担当の6年生も、緊張に負けず堂々とした態度でした。

今年のスローガンは「心を一つに 助け合い みんなとともに 勝利を目指せ!」です。

各学年の練習も熱を帯びてきました。今週末の運動会では、一人一人がどんな頑張りを見せてくれるのか楽しみです!

子ども総合科学館へ行きました!(2年生)

2年生が遠足でリニューアルオープンしたコジマ子どもサイエンスパーク(子ども総合科学館)へ行きました。

午前中は、遊具の増えた冒険広場で遊びました。

広い敷地で思い切り遊べるので、子供たちは大喜びでした。

お昼を食べたら、グループごとに館内を見学しました。

体験型の展示が主なので、ここでも体全体を使って科学の基礎に触れていました。

学校に戻った子供たちは、開口一番「楽しかった~!」。

心も体もフル稼働の一日に、大満足の子供たちでした。

上手なパスの出し方(3年生)

3年生の体育では、ポートボールの練習に取り組んでいます。

まずは、基本のボール投げから。相手が取りやすいボールを投げてね。

今日のめあては、子供たちの中から出た「パスをつなげられるようにする」ことです。

グループの中で、パスを回す人とカットする人に分かれてやってみましょう。

どうしたらパスをつなげられるのか、気付いたことを話し合います。

「カットマンに取られないように高く投げたら?」

「パスをもらう人が動くといいみたい」

話合いを基に、今度はゴールマンをつけて挑戦です。

練習と話合いを繰り返した結果、パスをつなげるために大切な動きに気付くことができました。

きちんと「めあて」をもつことで、子供たちが主体的に取り組む活動になりました。

「次は、守り方を考えたいな!」

できることが増えると、次に向かう意欲も高まっていきます。