文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

初めての校庭体育(1年生)

1年生が初めて校庭での体育を行いました。

体操をしたら、4列での並び方を覚えます。

入学したばかりの1年生は、しばらくの間、担任以外の先生もついて複数で見守りをしています。

すごい!あっという間に4列での並び方を覚えてしまいました!

上手に並べるようになったので、残った時間は楽しく体を動かしましょう。

「先生の言った色の物を触りましょう!」

「今度は柔らかいものに触りましょう!」

サッカーゴールのネットのほかに、「タンポポ!」「草!」いろいろな柔らかいものを見付けました。

「冷たいもの」のお題には、「日陰の地面が冷たいよ!」という声も。

低学年時のこのような発見が、やがて理科的な思考へと繋がっていきます。

1年生は、体を使って遊びながらいろいろなことを発見していくのです。

学校には楽しい遊具がたくさんあります。

休み時間にも楽しく遊んでね!

世界のあいさつ(3年生)

3年生から時間割に外国語授業が位置付けられます。

3・4年生は週に一回です。今年もクルーズ・リア先生が一緒に教えてくださいます。

今日のトピックは「世界のあいさつ」でした。

映像で見た世界のあいさつの方法を実際にやってみましょう。

中国のあいさつは「ニーハオ!」

インドのあいさつは「ナマステ!」

国によって挨拶のジェスチャーも変わることに気が付きました。

音声を聞いて、挨拶と国を結んでいきます。

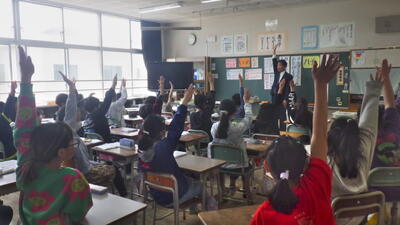

「全部、合っていた人はいますか?」「はーい」

最後は英語のジャンケンでフィニッシュです。

いろいろな活動を取り入れながら、楽しく外国語を学んでいきます。

春を探そう(4年生)

4年生が理科の学習で、春の自然探しをしていました。

生き物はどこにいるかな。

早速、ハチやチョウ、カエルが見つかりました。

見付けた生き物や植物を観察カードに記録していきます。

「見て!見てー!」

最後にカナヘビが見付かりました!

「私にも触らせて!」大人気のカナヘビ。

緑豊かな南小では、校庭でたくさんの自然と触れ合うことができます。

対面式&離任式

今日の2時間目は、新入生と在校生の対面式でした。

代表児童からのお迎えの言葉のあつ、互いに「よろしくお願いします」とあいさつをしました。

引き続き、登校班の確認作業を行いました。

班長さんの言うことをよく聞いて、安全に気を付けて登校してきてね。

5時間目には、3月で南小を離れた先生方との離任式が行われました。

雷予報のせいでゆっくりお別れ…とはいきませんでしたが、

お世話になった先生方に会えて、みんな嬉しそうでした。

令和7年度入学式

満開の桜に迎えられ、令和7年度入学式が行われました。

今年度は、56名の新入生を迎えました。

名前を呼ばれると、大きな声で返事をすることができました。

今日から、雀宮南小学校の1年生です。

いろいろなことにチャレンジして、たくさんの経験をしてほしいと思います。

<今日のプラスワン>

学校の桜が、今を盛りときれいに咲き誇っています。

入学式準備

明日の入学式に向けて、6年生が清掃や飾り付けをしました。

会場周りやトイレの清掃。

新入生が使う下駄箱も念入りに掃除しました。

教室も可愛く飾り付け。気に入ってくれるかな?

式場担当も頑張りました。

6年生のお陰で、入学式会場がきれいに整いました。

新入生の皆さん、明日の入学式で会えるのを楽しみにしていますね!

令和7年度スタート!

今日から令和7年度が始まりました。

学校にも、子供たちの元気な声が戻ってきました。

始業式に先立ち、着任式を行いました。

今年度は11名の先生方が南小にいらっしゃいました。

「先生方、分からないことは私たちに聞いてください。

これからよろしくお願いします。」

始業式後、各学級で学級開きが行われました。

新しい教室、新しい先生、新しい友達…。

子供たちの顔は新しい学年への希望に輝いていました。

「新しい学年、頑張るぞー!」

改めて、一人ずつ自己紹介をしたり…

教科書を配ったり…

学級ごとに集合写真を撮ったりと、忙しい一日でした。

令和7年度も、学校教育へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

R6年度 修了式

今日は、令和6年度の最終登校日です。

修了式が行われ、各学年の代表児童に修了証が授与されました。

児童代表挨拶では、今年度、頑張ったことやできるようになったことを発表しました。

教室に戻ったら、わくわくドキドキの通知票が渡されました。

今日は最終登校日なので、ほとんどの学級でお楽しみ会をしたり教室を大掃除したりしていました。

さあ、楽しい春休みの始まりです。

4月8日に新しい教室、新しい友達、新しい先生が待っています。

大きなけがなどないよう、過ごして欲しいと思います。

1年間、雀宮南小ホームページにお付き合いくださり、ありがとうございました。

令和6年度卒業式

令和6年度卒業式を挙行いたしました。

入場

卒業証書授与

別れの言葉

退場

式後の写真撮影

卒業生のみなさん、おめでとうございます。

南小で過ごした日々を胸に、中学校でもさらなる活躍をすることを期待しています!

明日は卒業式…

今日は6年生にとって小学校最後の1日。

別れを惜しんで、クラス遊びをしていました。

最後まで男女仲良く遊ぶ6年生でした。

中学校に行っても、このままでいて欲しいものです。

6年生の下校時、在校生みんなで見送りました。

ランドセルを背負った背中は、これで見納めです。

午後は、5年生が卒業式の準備を行いました。

お世話になった6年生の晴れ舞台のため、一生懸命準備しました。

あとは明日を待つばかりです…。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、子供たちが大好きなカレーです。

実は、6年生が入学して、最初に食べた給食もカレーでした。

小学校給食の思い出の味ですね。

昔遊びに挑戦!(1年生)

1年生が、生活科の学習で昔の遊びに挑戦しました。

こちらは「こま回し」。ゲストティーチャーは学校業務の奧先生です。

「すごーい!」さすがの腕前です。

奥先生にひもの巻き方を教えてもらい、いざ挑戦!

「一人でも巻けるよ」

「やった!回ったよ!」

こちらは「けん玉」コーナー。

何回も繰り返すうちに、上手に乗せられるようになりました!

校庭では、「凧あげ」や「竹馬」を楽しみました。

どの遊びにも夢中で取り組む子供たち。みんな良い笑顔です。

昔遊びは、手先の器用さや集中力が身に付きます。

ゲームや動画ばかりでなく、たまには体を目一杯使って遊びのも良いのではないでしょうか。

卒業式予行

18日の卒業式に向けて、全校児童参加での予行練習を行いました。

6年生の晴れ舞台に向け、下級生たちも真剣な表情で練習に参加していました。

当日は、6年生も下級生も、さらに立派な態度で式に臨んでくれるものと思います。

ゆめいろランプ(4年生)

4年生の図工の様子です。

作っているのは、「ゆめいろランプ」。

透明プラ板のランプシェードの周りを、色セロファンなどで飾り付けていきます。

みんな夢中で活動していると、教室のあちこちから「いいこと思いついた!」の声が。

作りながらイメージを広げていくのが、小学校の図工です。

途中で窓の光にかざして、色の重なり具合などを確かめながら進めていました。

ランプシェードが完成したら、真ん中に卵型LEDライト入れて楽しみます。

なんと、7色に変化するとのこと。

自然光だけでも、幻想的で十分きれいなランプシェードたち。

完成して、ライトを入れてみるのが楽しみですね。

卒業前に学校をきれいに…(6年生)

卒業を間近に控えた6年生が、水道・トイレ・花壇に分かれ、学校をきれいにしました。

<花壇チーム>

<水道チーム>

<トイレチーム>

どの持ち場でも、6年間通った学校をきれいにしようと、隅々まで丁寧に掃除する姿が見られました。

ふざけたり、おしゃべりしたりすることもなく、本当に一生懸命働く姿に、改めて6年生の素晴らしさを感じました。

みんな、立派な中学生になるでしょうね!

<今日のプラスワン>

今日の給食は、第7回「ちびっ子栄養士給食」でした。

かたちづくり(1年生)

1年生の算数で、いろいろな色板を使った形作りをしていました。

色板で遊びながら、四角形・三角形・円などの形の特徴を捉えていきます。

三角形を集めたスカートがかわいいね。

どんどん大きくなっていくフェリーボート。

こちらは、三角形を火花に見立てた花火です。

机一面を画用紙のように使い、空と町並みを作りました。

こちらは、グループ全員分の色板を集めて共同作業。

たくさんの形を組み合わせて、こんな超大作を作りました!

「何、作ったの?」

自然と席を立ち、友達の作品を見に行く子供たち。

友達の図形の使い方に興味津々です。

先生が一人一人の作品の写真を撮ってくれました。

カラフルなモササウルス。「ここがすごいんだよ!」

撮った写真をテレビに写して、みんなで共有します。

友達の作品を見て、形の使い方で工夫してると感じるところを発表していました。

「すごいね!」拍手をもらって、みんな嬉しそう。

作って、見て、考えて。何度も関わることで、図形に関する感性を養っていきます。

<今日のプラスワン>

前回、最終回とお知らせしてしまった「ちびっ子栄養士給食」ですが、実は3月も続いていました。

今日は、第6回の「ちびっ子栄養士給食」でした。

そして、昨日実施された第5回「ちびっ子栄養士給食」がこちらです。

卒業式練習と雪景色

前回のHPで「春の気配…」と書いたばかりなのに、本日の天気は雪!

お昼前後には、結構な勢いで降っていました。

春の雪なので校庭に積もることはありませんでしたが…

中庭はこのとおり。

いきいき花壇のパンジーも雪帽子です。

まさに三寒四温。本格的な春まではもう一息かかりそうですね。

そんななか、体育館では5・6年生合同で、卒業式の練習が始まりました。

初日の今日は、礼法や呼び掛け,歌の練習を中心に行いました。

卒業がいよいよ身近に感じられるようになり、身が引き締まった様子の6年生。

6年生からのバトンをしっかり受け取ろうと、真剣な様子で参加する5年生。

卒業まで残り11日です。

<今日のプラスワン>

今日の給食は「ひな祭り給食」でした。

セルフちらし寿司、はまぐりのうしお汁、ひなあられが出ました!

春の気配…

最高気温15度、3月末から4月上旬の陽気という予報だった今日の宇都宮。

校内のあちこちで春の気配を感じられるようになりました。

いきいき花壇では、12月に植えた水仙の球根が芽を出し、きれいな花を咲かせています。

1年生が植えたチューリップも芽を出しました。

何色の花が咲くのかな。

東門近くのハクモクレンの木にはたくさんの蕾が…。

春を先取りして、半そでTシャツに半ズボンの子も!

新しい季節に向かって、植物も子供たちもぐんぐん芽を伸ばしています。

6年生を送る会

今日の5校時に「6年生を送る会」が開かれました。

飾り付けなどの準備は5年生が中心になって行いました。

ちょっぴり照れ臭そうに6年生が入場してきました。

ここからは、各学年から6年生に贈る出し物です。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

<4年生>

<5年生>

1~5年生で作ったメッセージカードのプレゼントです。

最後に、6年生からお礼の演奏がありました。

ありがとう6年生!中学校でも頑張ってくださいね!

すきなものは何ですか?(2年生)

2年生の外国語活動の様子です。

2年生の外国語活動では、外国語指導助手のリア先生が一緒に勉強してくれます。

まずは、これまで学んだ英単語の復習です。「What is this?」「carrot!」

天気・色・形・果物・野菜・動物…いろいろな単語を覚えました。

「potato!」「No~」

日本での呼び方と違うと知って、びっくりするものも…。

「It’s a French Ffies!」

1人ずつ前に出て、カードの中から自分の好きなものを選んで、英語で発表しました。

みんな、堂々としていてすごいですね!

残った時間で、じゃんけん列車のゲームです。

じゃんけんの掛け声は、もちろん英語で!

どんどん長くなっていって…

最後はリア先生と対戦しました。

楽しく英語に親しむことで、自信をもって話すことができるようになっていきます。

<今日のプラスワン>

今日は「ちびっ子栄養士給食」の最終日でした。

みんな、大好きな唐揚げとわかめご飯。

今日も、お代わりの列ができたかな?

カウントダウンカレンダー(6年生)

昨日、4年生の教室で見かけたカウントダウンカレンダー。

6年生の教室では、卒業式までのカウントダウンが始まっていました。

残り日数を掲示していくようで、過ぎたものは壁のフォルダに入れてありました。

どのカレンダーにも、卒業への思いや友達へのメッセージが書かれています。

ちなみに、きょうは「卒業まで残り16日」でした。

6年生が南小に通うのも、あと16回です。

数字に表すと、急に寂しくなりますね。

悔いなく卒業できるよう、残りの日々を大切に過ごしてほしいと思います。

アンケート結果をまとめよう(4年生)&ちびっ子栄養士給食

4年生の国語「調べたことを報告しよう」で、アンケート結果のまとめをしていました。

発表用に大きな模造紙にまとめを書いていきます。

集計結果のまとめ方にもそれぞれ工夫がありました。

円グラフや棒グラフにしたり…

表にしたり。算数で学んだ技能を国語の学習に生かしています。

まとめが終わったグループは、発表原稿を考えます。

こちらでは、これまで学んできた国語の技能が使います。

各教科で学んだ知識や技能を、教科の枠を越えて活用することで、実生活でも使える「生きた知識・技能」となっていきます。

教室でカウントダウンカレンダーを発見!

今年度も「あと20日」です。

1日1日を大切に、次の学年に向かいましょう!

<今日のプラスワン>

今日も、6年生が考えた「ちびっ子栄養士給食」でした。

手洗い教室(1年生)&ちびっ子栄養士給食

今年も、1年生の「手洗い教室」を実施しました。

講師は、学校薬剤師の小野村先生です。

いつもの手洗いのあとにブラックライトのボックスに手を入れてみると…

洗い残しの部分が光って見えます。

ちゃんと洗っているつもりでも洗い残しがあることに、子供たちもびっくりです。

正しい手洗いの仕方を教えていただきました。

なかには、こんな感想も。

まだまだインフルエンザなどの感染症が流行っています。

正しい手洗いで自分の健康を守りましょう!

<今日のプラスワン>

今月は、6年生が家庭科の時間に考えた献立を給食に出す「ちびっ子栄養士給食」があります。

昨日の第1回目の献立です。

そして、今日の第2回目。

どちらも人気メニューをバランスよく取り入れた自信作です。

さらに今日のスープは…

「お話給食」のコラボでした!

ドッジボール大会開催

2/10、13,、14の3日間に分けて、運動委員会の児童による企画「学年別ドッジボール大会」が開かれました。

学年ごとに、1組対2組で試合をしました。

準備・片付け・審判は、全て運動委員会の子供たちが行います。

こちらは2年生の試合の様子です。

どの学年も、とても楽しそうに取り組んでいました。

子供たちが自ら考え、実行した大会を、全校児童が楽しく参加し盛り上げる。

雀宮南小の子供たちが一体となることで、大成功のドッジボール大会になりました!

磁石のひみつ(3年生)

3年生は理科で磁石のひみつについて学習しています。

今日は「磁石につけた釘は、磁石になるのか」について考えていました。

子供たちの予想は2つに分かれました。

早速、磁石とくぎで実験してみると…

「見て、見て~!大発見!」

「すごい!釘とクリップがくっついたよ!」

今度は、磁石にくっつけてあった釘を方位磁針に近付けてみると…

「方位磁針の針が回ったよ。不思議だなあ。」

実験結果をもとに、友達と話し合いました。

「…ということは、磁石に付いていた釘は…」

実感を伴う学びで、理解が深まりました!

いきいきタイム(最終日)

今日は、今年度最後のいきいきタイムでした。

いきいき班ごとに教室に集まり、1人ずつ感想を発表してから、室内遊びを楽しみました。

1~6年生が仲良く遊ぶいきいきタイムを通じて、普通の昼休みでも異学年が一緒に遊ぶ光景が見られるようになりました。

高学年は低学年を思いやる気持ちを育み、低学年はルールを守って遊ぶ体験を重ねることができました。

本校の特色のひとつである「異学年交流(いきいきタイム)」は、これからも継続して行っていきます。

ペースランニング記録会(4年生)

昨年度から学習指導要領の内容に合わせ、タイムを競う持久走大会からペースランニングへと活動内容を改定しました。

今日は、4年生がペースランニングの記録会を行っていました。

4年生は4分間でどのくらいの距離を走れるかを記録します。

30mごとに置かれたコーンを目印に、ペアの友達が距離を記録してくれます。

ペースランニングは自分との闘い。友達からの声援を受けて走ります。

「最初の頃よりたくさん走れるようになったよ!」

自分で立てた目標を自分の力で達成できることで、運動に対するたちの意欲や自己肯定感も高まります。

<今日のプラスワン>

今日は初午です。給食でも、赤飯やしもつかれが出ました。

栃木の郷土料理「しもつかれ」。学校のしもつかれは、子供でも食べやすい味になっています。

授業参観

今日は、今年度最後の授業参観日でした。

<1年1組 生活科 もうすぐ2年生>

<1年2組 生活科 もうすぐ2年生>

<2年1組 算数 1000より大きい数>

<2年2組 算数 1000より大きい数>

<3年1組 保健体育 けんこうによい1日の生活>

<3年2組 保健体育 けんこうによいかんきょう>

<4年1組 外国語活動 This is my favorite place>

<4年2組 音楽 パートの役わりを生かしてえんそうしよう>

<5年1組 国語 心情を表す言葉>

<5年2組 国語 大造じいさんとガン>

<6年1組 理科 てこのはたらき>

<6年2組 理科 てこのはたらき>

反対の意味の言葉を考えよう(2年生)

2年生の国語の時間です。

今日の学習は「反対の意味をもつ言葉を考えよう」です。

いくつかの言葉の反対の意味をみんなで考えてみました。

次は、自分で探します。

「うーん。どんな言葉があるかなあ。」

反対の意味をもつ言葉のペアがたくさん見つかりました。

「あつい」の反対は、「うすい」?「さむい」?

同じ言葉でも意味が違うと反対の言葉も変わるんだね。

今度は、教科書の問題に挑戦です。

隣りの人と答え合わせをしてみよう!

振り返りに「広いの逆は小さいだと思っていたけど狭いだとしりました」とありました。

知っているようで曖昧に覚えていた言葉に気付くことで、語彙が豊かになっていきます。

星のリズムを作ろう(1年生)

1年生の音楽の授業の様子です。

タンタンタタタ…。リズムは音楽の三大要素の一つです。

今日のめあては「自分オリジナルの星の音楽(リズム)をつくろう」です。

まずは、これまで習った曲のズム打ちや…

先生が打つリズムを真似する「リズム遊び」でウォーミングアップ。

みんな、とっても上手です。

自分が考えた星の様子をイメージして、「きらきら星」の曲に合うリズムを考えてみましょう。

リズムが作れたら、練習してみます。

音楽に合わせると、ちょっと難しいね。

「みんなに自分のリズムを紹介したい人?」

たくさん手が上がりました。

「前に立ってやるのは、ちょっと緊張するなあ…。」

でも、みんな、とても上手にリズム打ちを披露することができました。

自分の考えた星の様子に合わせたリズムを考えることができました!

低学年では、楽しみながら音楽の基盤であるリズムに慣れ親しんでいきます。

<今日のプラスワン>

今日は「節分給食」でした。

今年の節分は2月2日でした。

節分というと2月3日というイメージですが、地球の公転周期の関係で2日になることがあるのだそうです。

節分に欠かせない豆と、体の中の邪気を追い払うと言うイワシ。

そして、みそ味のけんちん汁でした。

いきいきタイム

今日のロング昼休みは今年度9回目のいきいきタイムでした。

遊びや清掃を通して班の仲間とすっかり仲良くなった子供たち。

学年を越えて元気に遊ぶ姿が見られました。

ものの溶け方(5年生)

5年生の理科で、「ものの溶け方」についての実験を行っていました。

比べているのは、塩とミョウバンの溶け方の違いです。

電子てんびんを使って、溶かす分量を正確に測ります。

みんなで協力して水に溶かしてみましょう。

きれいに溶けたら、さらに加えていきます。

「全部、溶けたかな?」

「まだ粒が残っているね」

「これは…溶け方は溶かすものによって違いがあるみたいだぞ!」

子供たちが大好きな理科の実験。

実験を通して体験的に学ぶことで、知識の定着がより確実になります。

クラブ見学(3年生)

4年生から始まるクラブ活動に向け、3年生によるクラブ見学を行いました。

グループに分かれて各クラブを見学し、来年度のクラブ選択の際の参考にします。

気が付いたことはメモしておきましょう。

一列に並んで右側歩行。見学態度だけでなく、廊下の歩き方もばっちりの3年生でした。

<今日のプラスワン>

学校給食週間最終日の郷土料理は宮城県でした。

仙台の特産品として有名な「笹かまぼこ」と、県北地域の郷土食「はっと汁」

はこの形の秘密を探ろう(2年生)

2年生の算数で「はこの形」の学習をしていました。

今日は、箱を構成する「面」について調べます。

前時に写した2つの箱の面を比べ、似ているところや違うところを考えていきます。

「数は…」「形は…」

まずは、自力解決。自分の考えをプリントに書きこみましょう。

それぞれのプリントを持ち寄って、近くの友達と話し合います。

話し合ったことを全体で共有していきます。

雀南小が進めている授業の流れです。

最後に、身の回りにある「箱の形」のものを探して、確かめをしました。

「ふたを閉めたら、これも箱の形になりそうだよ」

「1、2,3…。やっぱり、どの箱の面も同じ数なんだね!」

身近なもので確認することで、学んだ知識を自分のものにすることができます。

<今日のプラスワン>

学校給食週間では地域の伝統食やご当地グルメを紹介していますが、今日の給食は地元宇都宮の食材を使った「宮っ子ランチ」でした!

ニラともやしの胡麻和え、かんぴょうの卵とじ汁、ゆずゼリーです。

中学校からの乗り入れ授業(6年生)

中学校への進学を前に、中学校の先生が小学校で授業をする乗り入れ授業が行われました。

乗入れ授業は、授業の様子や中学校の先生を知ることで、子供たちが安心して進学できるようにするため行われています。

国語の授業。中学校に入ると、古文や漢文を学びます。

そこで今日は、「かぐや姫」のお話として子供たちにも馴染みのある「竹取物語」を取り上げ、古文の言い回しに慣れる学習を行いました。

全員で古語の読み方や意味を確認したあと、「竹取物語」の始めの部分の暗唱に挑戦しました。

昔の言葉や言い回しに苦戦しながら頑張る子供たち。

覚えられたら、先生の前で暗唱してみます。

今日、しっかり覚えられた人は、中学校で役にたつかも…!

こちらは、美術の授業です。小学校の図工と、どこが違うのかな?

赤・青・黄を混ぜて、似ている色や反対の色が分かる「色相環」を作っていきます。

ベースの色に少しずつ色を足していくのがコツです。うまくできるかな?

黄色から少しずつ赤に変わっていくように、色を作ることができました!

赤と青の間、青と黄の間も同じように埋めていくと…

きれいな色相環ができました!

中学校での学習の一端を知ることで、中学進学への期待と意欲が高まったことと思います。

<今日のプラスワン>

今週は、「学校給食週間」として各地の郷土料理やご当地グルメが給食に出ます。

今日は、北海道の郷土料理、「豚丼」と「石狩鍋風汁」です。

「セルフ豚丼」…昭和8年に帯広で生まれた料理です。

「石狩鍋風汁」…石狩町で生まれた漁師料理。鮭とたくさんの野菜が入っています。

なかまづくりタイム(下学年)

2学期から月に1回、朝の活動の時間を利用して「なかまづくりタイム」を実施しています。

今回は、1・2・3年生の様子をお届けします。

<1年 サインくださいゲーム>

プリントに書かれたお題に合う友達を見つけ、サインをもらいます。

<2年 ほめほめじゃんけん>

じゃんけんをして勝ったら、相手のよいところを1つ伝えます。

<3年 だれのタッチ?>

背中にタッチしたのは誰の手かを当てっこします。

「なかまづくりタイム」は、簡単なゲームなどを通して、学級の友達との相互理解を深めたり仲間意識の高揚を図ったりする時間です。

「なかまづくりタイム」を通して、誰にとっても居がいのある、笑顔あふれる学級つくりを目指します。

<今日のプラスワン>

今週は「学校給食週間記念給食」として、各地の郷土料理が給食に出ます。今日は「青森県」の郷土料理「イカメンチ」と「けのじる」が出ました。

家族のための献立作り(6年生)

6年生の家庭科で、家族のための1食分の献立作りをしていました。

今日は、前時で考えた献立をより良いものに見直していきます。

見直す際のポイント。栄養バランスだけでなく、色どりや味付け、食材の選び方お大切です。

まずは自分で見直しをしてみましょう。

自分の献立の課題が見つかりました。

次はグループで見直しをし、改善策を考えます。

分からないことはタブレットで調べます。

協力して考えることで、よりよい献立にすることができました!

自分の命は自分で守る!(避難訓練)

ロング昼休みを利用して、今年度4回目の避難訓練を行いました。

今回は、休み時間に地震が発生したことを想定した自主避難の訓練です。

地震発生の放送が入ると、校舎内でも校庭でも、すぐに身を低くして安全を確保することができていました。

教室内。先生がいなくても机の下に隠れることができました。

遅れて校庭に出ようとしていた子も、慌てずに身を守る行動が取れていました。

揺れがおさまり、「避難開始」の放送で校庭に出ます。

校舎内にいた子供たちも、先生と一緒に校庭に避難してきました。

先生方による人数確認。無事に全員避難できました。

最後に、校長先生から「自分の命を自分守る」ためには、日頃から安全な避難方法について意識しておくことが大切という話がありました。

自然災害はいつ、どこで起こるか分からないものです。

時と場に合わせた避難の仕方をシミュレーションをしておくことが、いざというときの命を救う行動につながります。

この機会に、学校以外の場所での災害時の行動などについて、ご家庭でも話し合っていただければと思います。

生きもの大すき!(1年生)

生活科「生きもの大すき」の学習で、1年生がウサギとの触れ合い体験を行いました。

校外学習でもお世話になった宇都宮動物園さんが、「移動動物園」として4羽のウサギを連れてきてくれました。

最初に、ウサギの生態や抱っこの仕方などについてお話を聞きました。

いよいよウサギの登場です!

「可愛い!!」みんな、とってもうれしそうです。

1人ずつ抱っこしてみました。

「温かかったよ」「ふわふわだったね」「動くから、落としそうでこわかった」

次に、聴診器でウサギの心臓の音を聞きました。

「トクットクッって聞こえたよ!」

ウサギとの触れ合いを通して、生きものの命を感じ、思いやりをもって接していこうという気持ちを育んだ1時間でした。

気持ちを詳しく表す言葉(3年生)

3年生の国語で、気持ちを表す言葉について学習していました。

集めた言葉の中から、自分の気持ちに合った言葉を使って文章を書きます。

前の時間に、「楽しい」「悲しい」などを言い換えられる言葉を集めていました。

まずは練習問題。

集めた言葉の中から、自分の気持ちに合った言葉を選んで文章にします。

「寂しかった」の一言よりも気持ちが伝わってきますね。

気持ちは人それぞれだから、表す言葉も変わってくるはず…。

今度は、自分の書いた文章を、より気持ちが伝わるように書き直してみましょう。

語彙力を豊かにし、自分の気持ちを詳しく相手に伝えられることは、他者との円滑なコミュニケーションを図るうえでとても大切です。

これからも、子供たちの語彙力、表現力を高める指導を行っていきたいと思います。

<今日のプラスワン>

今日は「おはなし給食」でした。

今日のお話は「んふんふなめこ絵本」。

おいしそうななめこ汁が出ました。

ふれあい文化教室(4年生)

冬休み前の話題になってしまいますが…。

12/24に「宇都宮四面会」の方による、4年生のふれあい文化教室が行われました。

ふれあい文化教室は、日本の伝統文化を体験する出前授業です。

始めに和太鼓の勇壮な演奏を聞かせていただきました。

実際に和太鼓の演奏に挑戦です。

4つのリズムを教えていただき、練習しました。

繰り返し練習することで、自信をもって叩けるようになってきました。

立ち姿も決まっていますね。

「ハッ!」最後のポーズもばっちり!

2つのグループに分かれて、リズムの掛け合いの演奏を楽しみました。

日本文化の魅力を感じる1時間となりました。

明けましておめでとうございます(いきいきタイム)

新年あけましておめでとうございます。

本年も、学校教育へのご理解、ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

冬休みが終わり、学校に子供たちの元気な笑い声が戻ってきました。

休み明け初日のロング昼休みは縦割り班で遊ぶ「いきいきタイム」でした。

2025年も、子供たちにとって楽しく学びのある年になるよう、教職員一同支援を続けてまいります。

冒険活動教室(3日目)(5年生)

冒険活動教室もいよいよ3日目です。

最後の活動はアリーナで行う「ニュースポーツ」です。

「ドンパー棒」「ドン・ドン・パッ」の掛け声に合わせて手を離し、隣のスティックを掴みます。

「スカットボール」ボールをスティックで打ち、入った点数を競います。

「インディアカ」羽のついたインディアカを落とさずに何回打ちあえるかな。

「フラフープリレー」手を離さずに、フラフープを1周させます。

「カローリング」的に向かってローラーを投げ、止まった位置で点数を競います。

「ストラックアウト」9枚のパネルを何枚抜くことができるかな?

そのほか、知っている種目、初めてやる種目、たくさんのニュースポーツに挑戦しました。

全ての活動を終え、いよいよ退所式です。

あっという間の3日間。様々な活動を通して、心身ともにたくましく成長した子供たち。

「もう1泊したかったなあ」という声も聞こえてくるほど、充実した3日間を過ごせたようです。

<今日のプラスワン>

今日は「クリスマス給食」でした。

スープにはかわいい雪だるまが!

もみの木の形のハンバーグとセレクトデザートで、子供たちも大喜びでした。

冒険活動教室(2日目)(5年生)

5年生の冒険活動教室2日目の様子です。

2日目午前の活動は「草木染め」です。

かまどを使うのは2回目なので、今回は火種を起こすところから始めます。

「昔の人は大変だあ」

試行錯誤の末、ようやく火が点きました!

大鍋で染料となる玉ねぎの皮を煮出している間に、布の準備です。

型を使ったり縛ったりして、思い思いの模様をつけていきます。

「どんな染め上がりになるか、楽しみだね」

玉ねぎの皮を煮出した染料に布を漬け込んでおくと…

世界に1枚のステキな草木染が出来上がりました!

午後の活動は「イニシアティブゲーム」です。

グループの知恵と努力と友情で、様々な難題に挑戦していきます。

こちらは「ターザン」。切り株から切り株へ、ターザンロープを使って全員が移動します。

活動はトライ&エラーの繰り返し。

行き詰ったら、みんなで知恵を出し合い乗り越えていきます。

「くもの巣」

一つの穴は一人しか通れません。全員が向こう側に移動するにはどうしたらいいかな?

「ウォール」。

3mの壁を登ります。ロープを使えるのは最後の一人だけ。さあ、どうする?

「やったあー!全員クリアしたよー!」

苦心して登った壁の上から見る景色は格別です。

冒険活動教室では、全ての活動の後に「振り返り」を行います。

自分の頑張ったことや、友達の良かったことを伝えあうことで、自己肯定感と他者理解、グループの絆が深まります。

冒険活動教室(1日目)(5年生)

12/19~12/21の3日間、5年生が冒険活動教室に出かけました。

2泊3日の冒険の様子を、3回に分けてお届けします。

場所は、篠井町の榛名山のふもとにある冒険活動センターです。

入所式を済ませ、早速、最初の活動「園内写真ウォークラリー」の開始です。

写真をヒントに、クイズに答えながら園内を回ります。

自然豊かで広い敷地の園内。「本当にこっちで合ってるの?」

真っ暗闇の「勇気の洞窟」。みんなでくっついて入れば怖くない!?

3日間の生活で必要な場所がポイントになっているので、園内を把握するのにうってつけの活動でした。

昼食をはさんで、午後は「野外おやつ(チュロス)作り」です。

薪での火起こしから始まります。無事におやつを作れるかな?

「やったー!太い薪に火が燃え移ったよ!」

火起こし大成功!これでかまどは準備OKです。

こちらは、チュロスの種作り。

かまどの火もいい塩梅((あんばい)です。「美味しくなあれ!」

「みんなで力を合わせて作ったおやつは美味しいね」

⇒2日目に続く

雀宮の昔の話を聞こう(3年生)

3年生は、総合「みなみっこタイム」で地域の自慢について調べています。

今日は、南小学区の昔の様子についてお話を聞きました。

教えてくださったのは、地域にお住いの舘野様です。

80年くらい前の南小近辺の賑やかだった様子や当時の生活について分かりやすくお話ししてくださいました。

初めて知ることばかりで、子供たちも興味津々です。

時には楽しい思い出話も交えてくださり、子供たちも昔の雀宮地域により親近感をもてたようです。

たくさんの質問にも丁寧に答えていただき、あっという間の1時間でした。

最後に、「思い出のアルバム」の歌をプレゼントしました。

今回のお話をヒントに、さらに自分の考える「雀宮地域の自慢」調べを進めていきます。

舘野様、ありがとうございました。

あきまつりをしよう!(1年生)

先日準備の様子をお伝えした1年生の「あきまつり」。

12/17に本番を迎えました。

1組、2組が交代でお店屋さんとお客さんになります。

最初は、1組の「あきまつり」に2組を招待しました。

続いて2組の「あきまつり」に1組がやってきました。

秋を満喫できる遊びがいっぱいで、お店屋さんもお客さんも大満足の「あきまつり」になりました。

県立博物館&消防署見学(3年生)

今日は、3年生社会科の校外学習でした。

最初に、「昔のくらし」の学習のため県立博物館に行きました。

特別展示で昔の道具がずらりと並んでいます。「あ!これおばあちゃんの家にあるよ!」

「これで、本当に糸ができるの?」

「昔は、子供の仕事だったんだって!大変だあ」

「昔の遊びも結構楽しいね!」

もちろん、常設展示もしっかり見学し、栃木の自然や歴史について学びました。

午後は、「火事から地域の安全を守る」の学習で、中央消防署に行きました。

はしご車やポンプ車の役割を教えていただきました。

はしごが40mの高さまで伸びると聞いて、みんなびっくり。

市内の119番の連絡を一手に引き受ける通信指令室。

消防服を着せてもらいました!

敬礼姿も決まっていますね。

たくさんの質問にも丁寧に答えてくださいました。

実物や現場を見ることで関心が高まり、社会科学習への理解が深まる校外学習になりました。

秋祭りの準備をしよう(1年生)&なわとびの季節です

生活科「あきまつり」に向け、1年生が準備をしていました。

教室の中をいっぱいの秋で飾り付け!すっかり秋の雰囲気になりました。

秋の遊びコーナーも準備に精が出ます。

まつぼっくりを使ったけん玉を最終チェック。「どれもちゃんと入るよ」

たくさんの人が来てくれるように、看板も作りました。

プログラムも自分たちで書きました。

準備はOK。秋祭り本番が楽しみですね!

<今日のプラスワン>

体育の時間になわとびの学習が始まったのにあわせ、校庭になわとび練習台を設置しました。

曜日ごとに使える学年が決まっています。今日は低学年の日でした。

なわとびはリズム感や瞬発力、持久力など、スポーツにおける基礎的な能力が身に付く、理想的な運動と言われています。低学年のうちからいろいろな技に挑戦するのが、上達のコツです。

リズムにのってダンス!ダンス!(3年生)

3年生は、体育で「リズムダンス」を行っています。

まずは運動会で踊ったダンスで肩慣らし。「まだまだばっちり踊れるよ!」

続いてウォーミングアップの運動です。1つ目は「体でじゃんけん」。

体全体を大きく使ってじゃんけんしよう!

ウォーミングアップ2つ目は「円形コミュニケーション」。

手をつないだまま、指示された動きを一緒に行います。

ウォーミングアップ3つ目は「みんなでリズム」。

リズムにのって、みんなで同じ動きをしてみましょう。

体が温まったところで、今日のめあて「へそや体でリズムをとって、自由に踊ろう」に挑戦です。

お腹につけているのは「なるへそ」君。踊っていて音が鳴れば、へそ(体幹部)を動かせている証拠です。

レッツダンス!ロックのリズムにのって、自由に踊ってみましょう!

動きカードを示し、動きのバリエーションを増やしていきます。

では、もう一度。レッツダンス!

友達と動きを合わせるのも楽しいね。

最初は戸惑っていた子たちも、すっかりノリノリです。

ヒントカードや友達の動きを参考にすることで、どんどん自信をもって踊れるようになっていることが分かります。

寒い1日でしたが、最後は暑くて長袖運動着を脱ぎだす子も!

体を動かすことが大好きな中学年ならではの題材でした。

動くおもちゃを作ろう(2年生)

2年生の生活科の様子です。

一人一台端末を用意して行う今日の学習は…

自分が作りたい「動くおもちゃ」についての相談です。

作りたいおもちゃの材料や作り方は、一人一台端末上のシートにまとめます。

作り方などがまとめられているサイトから自分の作りたいおもちゃを選んだら…

コピーしてまとめシートに移します。

2年生でも、すいすいと手際よく作業を進めていました。

次は、シートをもとに、作り方や遊び方などを、友達と相談していきます。

友達と話をすることで、自分のやりたいことをはっきりさせることができました。

「おもちゃ作り方や遊び方を決められた人?」

「はーい!」

この後は、実際におもちゃを作って、みんなで遊ぶ予定です。

<今日のプラスワン>

12/12(木)、令和6年度学校保健・学校給食委員会を開催しました。

学校から学校給食、定期健康診断結果、新体力テスト結果などを報告したほか、学校内科医の井上先生から「児童の睡眠について」のご講話をいただきました。