文字

背景

行間

お知らせ

2021年9月の記事一覧

冒険活動教室part3(5年生)

今日は冒険活動教室での杉板焼体験の様子をお伝えします。

杉板焼はまず,薪を選ぶことからはじまります。

「どの薪が燃えやすいかな・・・?」

次は,お手本をもとに薪を組んでいきます。

倒れないように組むのは意外と難しいようで,トングを持つ手にも力が入ります。

上手に組めたら,いよいよ着火です。

大きな火があがり,子どもたちの興奮も高まります。

慎重に自分の板を火に入れ,焼き加減を何度も確認します。

両面に焼き色がついたら,バケツの水につけ,たわしで焦げを落としていきます。

なかなか取れない炭に子どもたちは苦戦していました。

よく乾かしたら,いよいよペイントしていきます。

子どもたちの発想力豊かな作品が完成していました。

5年生のクラスの前にはこんな作品も・・・

きっと,おうちでも素敵な作品が飾られていることと思います。

思い出の詰まった宝物,大切にしてくださいね

コロナ禍による日帰りでの実施や,雨の影響など,予定が変更することが多かった冒険活動教室となりましたが,子どもたちにとっては楽しい思い出になったようです。

今回友達と協力し,助け合った経験を今後の生活にも生かしていけるといいなと思います。

いきものをかんさつしよう!(1年生)

生活科の授業で生き物の観察を行いました。

まずは校庭に出て生き物探しです。

「こっちのほうでカエルを見たことあるよ!」

「草のところがいいんじゃない?」

子どもたちは今までの経験から考え,思い思いの場所へ探しに行きます。

見つけた生き物はアリ,カエル,バッタ,トンボ…。

「全然止まってくれないよ~」と子どもたちは動き回る生き物たちに翻弄されながらも楽しそうに観察を行っていました。

「てんとうむしがくさのところにいた。はねをひろげてかわいかった。つぶつぶのもようだった」

「かえるがきのぼうをつかんでた。さわろうとすると,にげちゃった。」

「ありがへんなものをもっていた。いしをはこんでいたものもいた。」「ありはやわらかい。においはない。」「ありは、なんでくろいのかな。」

1年生の気付きを読んでいると,ここからお話が作れそうです。この季節に出会った生き物とのお話しは,きっとこの後も続くことでしょう。楽しみです。

9月15日(水)の給食

【献立】

こめこパン ぎゅうにゅう チリコンカン

ゆでやさい コーンクリーミードレッシング

ヨーグルト

【チリコンカン】

チリコンカンは唐辛子の粉末の,チリパウダーをきかせた豆の煮込み料理です。

メキシコ北部やアメリカ南部の家庭料理です。

暑い時にピリッと辛いチリコンカンは,食欲を増し、夏バテ予防に効果的です。

こめこパン ぎゅうにゅう チリコンカン

ゆでやさい コーンクリーミードレッシング

ヨーグルト

【チリコンカン】

チリコンカンは唐辛子の粉末の,チリパウダーをきかせた豆の煮込み料理です。

メキシコ北部やアメリカ南部の家庭料理です。

暑い時にピリッと辛いチリコンカンは,食欲を増し、夏バテ予防に効果的です。

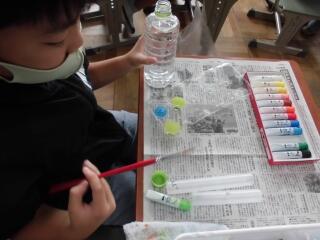

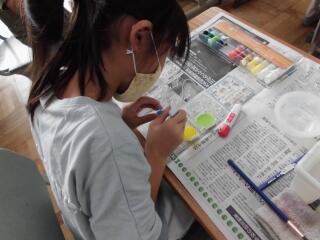

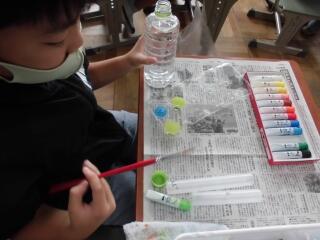

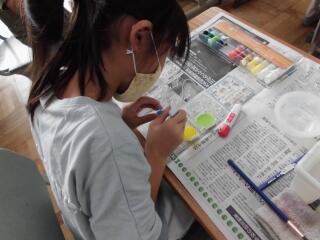

まほうの水(2年生)

2年生の図工の時間です。

「えっ?」「どうして水の色が変わるの?」「あれ?」

子どもたちは,この現象にくぎ付けです。

どうしてこうなったのか,子どもたちは自分の想像を発表していきます。

仕掛けの説明を聞いたところで,子どもたちの反応は「やっぱり!」

そして今日の学習のめあて提示です。

「いろいろな色水を作って,お気に入りの1色を見つけよう!」です。

子どもたちは色を選ぶだけでわくわくの表情です。さらに,2色混ぜてよいことになっているので,「どれとどれを組み合わせようか」さらにわくわくの表情で取り組んでいます。

たまごパックケースが色水でいっぱいになりました。それぞれに,色合いの違いが見られ,子どもたちからも「〇〇ちゃんのすてき!」と言った声も聞こえてきました。

図工の時間だからこそ味わえる「みんな違って,みんないい」「違うからこそおも

しろい」でした。

さあ,ここからさらに1色を選んでいきます。さて,どの色を選んだのでしょう?

「えっ?」「どうして水の色が変わるの?」「あれ?」

子どもたちは,この現象にくぎ付けです。

どうしてこうなったのか,子どもたちは自分の想像を発表していきます。

仕掛けの説明を聞いたところで,子どもたちの反応は「やっぱり!」

そして今日の学習のめあて提示です。

「いろいろな色水を作って,お気に入りの1色を見つけよう!」です。

子どもたちは色を選ぶだけでわくわくの表情です。さらに,2色混ぜてよいことになっているので,「どれとどれを組み合わせようか」さらにわくわくの表情で取り組んでいます。

たまごパックケースが色水でいっぱいになりました。それぞれに,色合いの違いが見られ,子どもたちからも「〇〇ちゃんのすてき!」と言った声も聞こえてきました。

図工の時間だからこそ味わえる「みんな違って,みんないい」「違うからこそおも

しろい」でした。

さあ,ここからさらに1色を選んでいきます。さて,どの色を選んだのでしょう?

9月14日(火)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう きゅうりのキムチあえ

いわしのうめしょうゆに ぶたにくとじゃがいものにつけ

【食器の置き方】

正しい食器の置き方を確認しましょう。ごはんは左手前,汁物は右手前に置きます。

どうして左側にごはんをおくのでしょうか?

日本には古来から左側に重要なものを配置する「左上位」という考え方があります。

主食であるお米はとても大切に考えられていたので,左側にごはんを置くようになりました。

また,右利きの人が多いので,右手におはし,左手にごはんのお椀を持つと食べやすいという理由もあります。

左利きの人はお椀の位置は変えずに,おはしのむきを反対にして食べましょう。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう きゅうりのキムチあえ

いわしのうめしょうゆに ぶたにくとじゃがいものにつけ

【食器の置き方】

正しい食器の置き方を確認しましょう。ごはんは左手前,汁物は右手前に置きます。

どうして左側にごはんをおくのでしょうか?

日本には古来から左側に重要なものを配置する「左上位」という考え方があります。

主食であるお米はとても大切に考えられていたので,左側にごはんを置くようになりました。

また,右利きの人が多いので,右手におはし,左手にごはんのお椀を持つと食べやすいという理由もあります。

左利きの人はお椀の位置は変えずに,おはしのむきを反対にして食べましょう。

今日のゲストは・・・!(3年生)

3年生の総合の時間です!

図書室のひみつ,古墳のひみつ,給食のひみつについて,様々な先生方からお話をいただいてきました。そこから,新田小の良さについて迫っていくのですが,今回は新田小のひみつを一番知っていると予想の多かった「校長先生」をゲストにお招きしてお話をしていただきました。

ドキドキ,ワクワクしながらも,校長先生の話を真剣に聞く姿は,とても立派なものでした。

校長先生の声掛けに対して,

「どうして?」 「知らなかった!」 「そういうことだったんだ!」

と,自分たちがこれまで調べてきたことがつながったり,新たな発見をすることができたりと,充実した1時間となりました。また,たくさんの愛情や思いが新田小学校を支えているのだと感じることができたと思います。

次はいよいよレポートにまとめていく予定です。これまで調べてきたことをもとに書き上げていきます。どんなレポートに仕上がっていくのか楽しみですね!

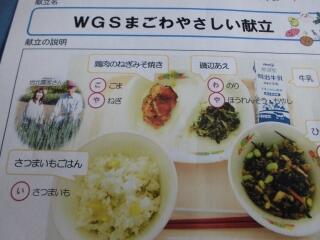

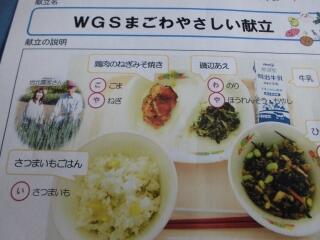

まごわやさしい

オムライス,カレーライス,アイスクリーム,サンドイッチ,やきそば,スパゲティ―,目玉焼き,これらの頭文字をとって「おかあさんやすめ」

どこかで聞いたことがありますね。食の欧米化を示した言葉とも言われています。

今日の給食献立は,日本の代表的な食材「まごわやさしい」を活用した献立でした。若松原地域学校園では,6年前から「まごわやさしい」を使った献立を,統一献立として9月に実施しています。

普段不足がちな栄養素が補給でき,さらに地元の食材をたくさん取り入れた,絶品献立です。是非,今晩の話題に「ま(豆)ご(ごま)わ(わかめ:海藻類)や(野菜)さ(魚)し(しいたけ:きのこ類)い(いも)」いかがでしょうか。

給食時には,これらのことをテレビ放送で紹介しました。

どこかで聞いたことがありますね。食の欧米化を示した言葉とも言われています。

今日の給食献立は,日本の代表的な食材「まごわやさしい」を活用した献立でした。若松原地域学校園では,6年前から「まごわやさしい」を使った献立を,統一献立として9月に実施しています。

普段不足がちな栄養素が補給でき,さらに地元の食材をたくさん取り入れた,絶品献立です。是非,今晩の話題に「ま(豆)ご(ごま)わ(わかめ:海藻類)や(野菜)さ(魚)し(しいたけ:きのこ類)い(いも)」いかがでしょうか。

給食時には,これらのことをテレビ放送で紹介しました。

9月13日(月)の給食

【献立】

【地域学校園統一献立:まごわやさしい】

さつまいもごはん ぎゅうにゅう

とりのねぎみそやきいそべあえ ひじきとツナのにもの

【まごはやさしいこんだて】

今日は,新田小,五代小,若松原中での統一献立です。

「まごわやさしい」は,日本で昔から食べられてきた食品の頭文字を並べたもので,長寿国となった日本を支えてきた和食によく使われる食品です。

今日の給食にはすべて入っています。どれだかわかりますか?

【地域学校園統一献立:まごわやさしい】

さつまいもごはん ぎゅうにゅう

とりのねぎみそやきいそべあえ ひじきとツナのにもの

【まごはやさしいこんだて】

今日は,新田小,五代小,若松原中での統一献立です。

「まごわやさしい」は,日本で昔から食べられてきた食品の頭文字を並べたもので,長寿国となった日本を支えてきた和食によく使われる食品です。

今日の給食にはすべて入っています。どれだかわかりますか?

9月10日(金)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう ぶたにくのしょうがやき

とうがんのごまずあえ みそしる

【冬瓜】

冬瓜のごま酢和えの冬瓜は,学校農園でとれたものを使っています。

とうがんはウリの仲間で,夏にとれます。冬まで保存できることから,「冬の瓜」と書くそうです。体の免疫力を高め,体を冷やす効果があります。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう ぶたにくのしょうがやき

とうがんのごまずあえ みそしる

【冬瓜】

冬瓜のごま酢和えの冬瓜は,学校農園でとれたものを使っています。

とうがんはウリの仲間で,夏にとれます。冬まで保存できることから,「冬の瓜」と書くそうです。体の免疫力を高め,体を冷やす効果があります。

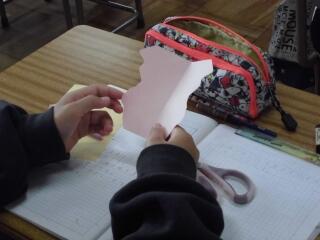

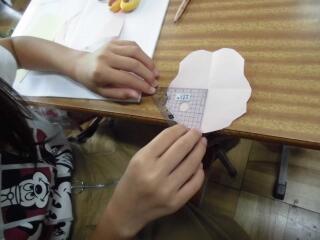

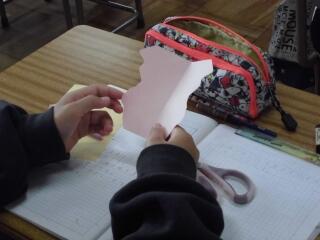

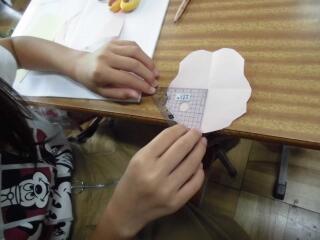

紙を折って〇〇を作ろう(4年生)

4年生の算数の時間です。

「紙を折って垂直や平行を作ってみましょう」これが今日の課題です。

それぞれに紙を半分に折り,周りを自由にカットした紙を使って,課題に取り組んでいきます。

T:「では,折った線に対して,垂直の線を引いてごらん。」

T:「本当に垂直かな。調べてみよう。印も付けてみよう。」

さらに,どのように作ったか,気を付けることはどんなことか,自分の操作のポイントを言葉で説明していきます。

T:さらなる課題は,「最初の折り目に平行な線を引いてみよう」です。

ここで平行の性質を確認して

C:「線をどれだけ伸ばしても交わりません。」

T:「どこを調べるとよいかな?」

C:「線と線の間,どこの幅を測っても同じになります。」

T:「自分のは,本当に平行かな?調べてみよう。」

T:「ちょっと教科書のここを見て!角度は?」

垂直と平行の性質は分かっているけれど,紙操作を通してつくることができるかどうか,その過程を自分の言葉で表現できるか。

本時は,操作を通して子どもたちの思考する,表現する力を鍛える時間になりました。

「紙を折って垂直や平行を作ってみましょう」これが今日の課題です。

それぞれに紙を半分に折り,周りを自由にカットした紙を使って,課題に取り組んでいきます。

T:「では,折った線に対して,垂直の線を引いてごらん。」

T:「本当に垂直かな。調べてみよう。印も付けてみよう。」

さらに,どのように作ったか,気を付けることはどんなことか,自分の操作のポイントを言葉で説明していきます。

T:さらなる課題は,「最初の折り目に平行な線を引いてみよう」です。

ここで平行の性質を確認して

C:「線をどれだけ伸ばしても交わりません。」

T:「どこを調べるとよいかな?」

C:「線と線の間,どこの幅を測っても同じになります。」

T:「自分のは,本当に平行かな?調べてみよう。」

T:「ちょっと教科書のここを見て!角度は?」

垂直と平行の性質は分かっているけれど,紙操作を通してつくることができるかどうか,その過程を自分の言葉で表現できるか。

本時は,操作を通して子どもたちの思考する,表現する力を鍛える時間になりました。

各種ダウンロード

学習支援コンテンツ

学習支援の各種資料

学習支援の各種リンク先

カウンタ

1

8

5

9

5

1

8