文字

背景

行間

学校日記

2016年2月の記事一覧

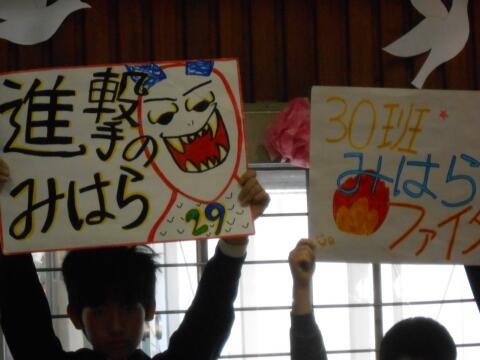

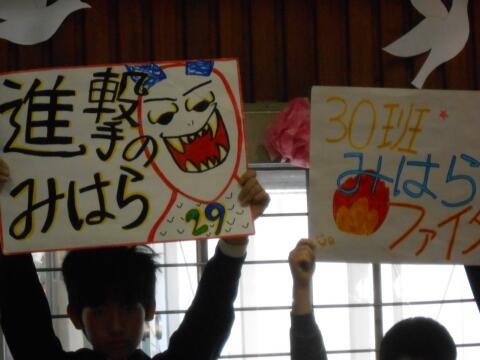

6年生を送る会 今年は2部構成で!

3・4校時に「6年生を送る会」を行いました。今年は2部構成で,第1部は体育館で全校生が参加して,第2部はふれあい班(縦割り班)ごとに各教室に分かれて,「何でもバスケット」などのゲームをして過ごし,給食も班ごとに食べました。第1部では,6年生と1~5年生との間でのプレゼント交換が行われ,6年生には卒業式用のコサージュを,6年生からは手縫いの雑巾が贈られました。その後,クイズをして楽しんだ後,在校生は「世界に一つだけの花」を歌い,6年生は「みはらソーラン」の力強い舞いを披露しました。中心になって準備をしてきた5年生,がんばりました!

▼6年生の入場 なかなかユニークな入場ルートです。

▼プレゼント交換

▼クイズ そして1~5年生からの歌

▼6年生の「みはらソーラン」

▼第2部へ 班ごとに集合して教室に移動です。

▼ふれあい班活動の様子

▼6年生の入場 なかなかユニークな入場ルートです。

▼プレゼント交換

▼クイズ そして1~5年生からの歌

▼6年生の「みはらソーラン」

▼第2部へ 班ごとに集合して教室に移動です。

▼ふれあい班活動の様子

朝だけフワフワの雪景色

夜間に降った雪で,思いがけない雪景色。桜の枝に雪の華が咲きました。

鬼怒地域学校園合同の職員研修

鬼怒地域学校園の5小中学校合同での職員研修が,平石中央小学校の体育館で行われました。テーマは「学級開きに役立つ構成的グループエンカウンター」。4月からの新年度を見据えての学級づくり,人間関係づくりにかかわる内容です。講師は,本県出身で北海道情報大学教授の中村正巳先生。構成的グループエンカウンターは,教員ならだれでも聞いたことのある指導技法ですが,きちんとポイントを押さえないと逆効果になってしまうことも。そうした留意点なども,公認リーダーの中村先生から懇切にご指導いただきました。5校の先生方が入り混じっての演習も行われ,交流の機会にもなりました。

<写真はありません>

<写真はありません>

1授業 2年算数

教員の1人1授業,今回は2年生算数の授業です。テープ図をつかって途中からバスに乗ってきた人数について考えます。最初の人数と,途中乗車を合計した人数は分かっています。文章通りに立式しようとすると足し算なのですが,答えを求める計算は引き算になることをうまく言葉で説明するのは,簡単なようで案外難しいものです。

そろばん教室(3年 算数)

栃木県珠算ボランティア協会から本年度も2名の先生方にお越しいただき,そろばん教室が行われました。今日は繰り上がり・繰り下がりのない足し算・引き算まで。計算の答を発表する仲間に,皆からは「ごめいさーん」の声が。初めて見る,触れる子がほとんどでしたが,どの子も興味をもって楽しく学びました。明日も今日の続きを学習しますが,ちょっとハードルが上がります。頑張れ3年生!

栃木県がイチゴの収穫量日本一なのはなぜ?(4年 社会)

本校が取り組んでいる教員の一人一授業の取組。今日は4年生の社会。栃木県がなぜ,イチゴの収穫量が日本一なのか,各月の平均気温・日照時間,そして出荷先の3つのテータをもとに考えました。

▼とちおとめ 本物です! 初めて見る子が多かったです。

▼とちおとめ 本物です! 初めて見る子が多かったです。

トライアスロンのプロ指導者による「自転車の乗り方教室」(6年)

卒業を控えた6年生を対象に,中学校への自転車通学に向けた「自転車の乗り方教室」を行いました。今回は,安全な自転車走行のための運転技術を学ぶことを主目的に,本校近くにあるトライアスロン競技の専門塾である「宇都宮村上塾」から,塾長でナショナルコーチをされている村上様はじめ3名のプロ指導者の皆さんにご来校いただきました。各学級ごとに,ブレーキのかけ方やカーブの曲がり方,集団走行の方法についてローテーションしながら学んだ後,校内を周回走行しました。正しい知識と技術をもって運転することが,安全に直結することを学ぶ貴重な体験となりました。

▼(左)今日は登校班とは別に,自転車を押しての登校です。

(右)半数強が買ったばかりの通学用自転車でした。

▼(左)まず,村上様から今日のねらい,方法,留意点などをお話しいただきました。

(右)とちぎテレビの取材もありました。

▼講習① 急制動の方法

▼講習② カーブの技術

▼講習③ 集団走行の基本

▼(左)学習したことを生かして,校内の周回走行へ (右)まとめの話

▼(左)今日は登校班とは別に,自転車を押しての登校です。

(右)半数強が買ったばかりの通学用自転車でした。

▼(左)まず,村上様から今日のねらい,方法,留意点などをお話しいただきました。

(右)とちぎテレビの取材もありました。

▼講習① 急制動の方法

▼講習② カーブの技術

▼講習③ 集団走行の基本

▼(左)学習したことを生かして,校内の周回走行へ (右)まとめの話

除菌水を噴霧してウイルス除去

インフルエンザが猛威をふるい,各学校で学級閉鎖等が相次ぐ中,本校ではこれまでのところ,インフルエンザの感染者は多い日で5人という状況です。本校には,インフルエンザウイルスやノロウイルスなど,各種のウイルス除去に効果があるとされる「除菌水(微酸性電解液)」を生成する機器があり,これをスプレー容器に入れて各教室で噴霧し,空気の乾燥を防ぐとともに,空気中に浮遊するウイルスを取り込んで落下させる対応を行っています。これによる効果がどれほどあるのかは分かりませんが,学校でできる限りの対処をしています。ちなみにこの電解装置は,25年度にPTAの協力で購入したものです。

▼(左)小さな機器です。タンクにかけてある部分が電極です。

(右)原液は3%希塩酸10mL。これを10Lの水で1,000倍に薄め,タンクに入れます。

▼(左)電極をタンク内の微酸性液に入れ,電源を入れて電気分解を行います。

(右)でき上がった電解液をスプレー容器に入れ,室内空間の上の方に噴射します。

▼(左)小さな機器です。タンクにかけてある部分が電極です。

(右)原液は3%希塩酸10mL。これを10Lの水で1,000倍に薄め,タンクに入れます。

▼(左)電極をタンク内の微酸性液に入れ,電源を入れて電気分解を行います。

(右)でき上がった電解液をスプレー容器に入れ,室内空間の上の方に噴射します。

第4回地域協議会を開催

本年度最後の地域協議会を行いました。今回のメインは11月に実施した「うつのみや学校マネジメントシステム」に基づく学校評価の結果報告。副校長から各項目の結果について,児童の活動の様子(写真)をパワーポイントで示しながら説明し,その後,委員の皆さんからご意見をいただきました。学校評価の結果は,全市一斉に3月18日に学校HPにて公表することになっています。 <写真はありません>

英会話の時間 本年度最後の授業研究会

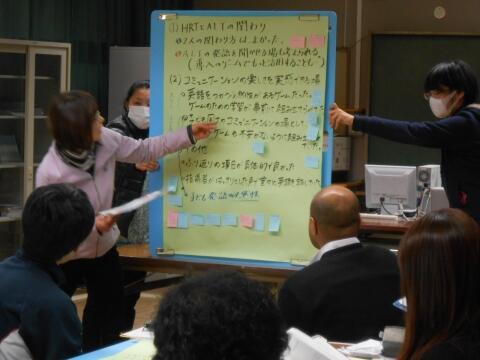

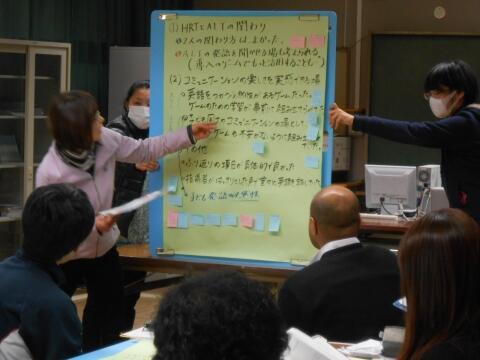

本年度から本校が進める「会話科(英会話の時間)」の研究。4・5校時に研究授業(3年・1年)が行われ,放課後には授業研究会を行いました。授業はいずれも学級担任(HLT)とALTとのT.T形式。2つの授業とも両者が役割を分担しながらも,HRTが授業を主導しました。授業研究会は,授業ごとに良かった点と課題について,グループごとに一人一人の意見を集約・整理してまとめ,発表と協議を行いました。本年度の研究はここまで。次年度は2年目の研究を進め,11月に公開発表を行う予定です。

▼3年3組の授業

▼1年3組の授業

▼授業研究会

▼3年3組の授業

▼1年3組の授業

▼授業研究会

授業参観,学級懇談

今日の5校時めは全校一斉の授業参観。各学年・学級とも見せ場のある授業を行い,保護者の方にご覧いただきました。本年度最後の参観とあって,低学年・中学年・高学年それぞれのまとめの学年では,「できるようになったことの発表(2年)」,「二分の一成人式(4年)」,「12歳の旅立ち,おうちの方へ感謝を伝える会(6年)」が行われました。その後の学級懇談では,この1年間の児童の姿や冒険活動教室での様子をまとめたスライドショーを上映した学年もありました(6年,5年)。

▼(左)1年算数「どんなしきになるかな」 (右)2年生活科「できるようになったこと」

▼3年会話科(英会話の時間)「(左)何の動物かな?」「(右)好きな食べ物」

▼4年学級活動「二分の一成人式」

▼5年国語「6年生に贈る字を推薦しよう」

▼6年総合「おうちの方への感謝の会」

▼学級懇談 (左)2年 (右)6年

▼(左)1年算数「どんなしきになるかな」 (右)2年生活科「できるようになったこと」

▼3年会話科(英会話の時間)「(左)何の動物かな?」「(右)好きな食べ物」

▼4年学級活動「二分の一成人式」

▼5年国語「6年生に贈る字を推薦しよう」

▼6年総合「おうちの方への感謝の会」

▼学級懇談 (左)2年 (右)6年

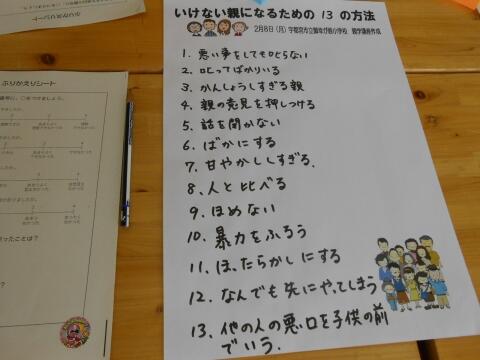

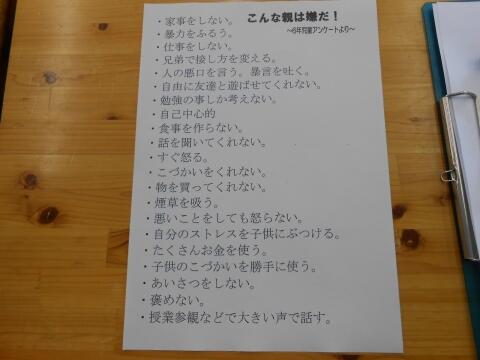

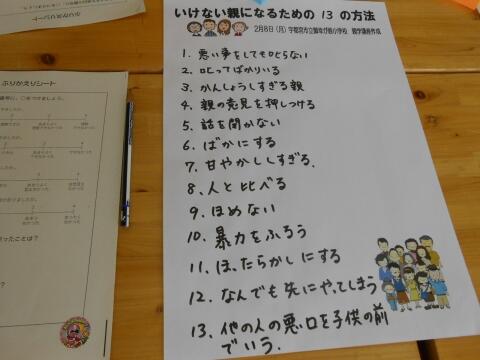

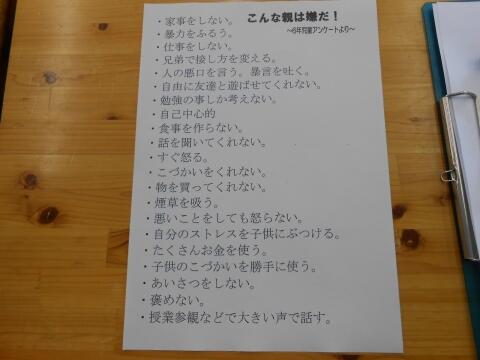

「いけない親」とは? 親学講座

授業参観を前に「親学講座」が行われ,21名の保護者が参加しました。講師は社会教育主事の資格をもつ本校の地域連携教員。4人グループで,「いけない親」になるための方法を出し合い,画用紙にまとめたものを,全員で見て回りました。その後,講師が担任する6年児童にとったアンケート「こんな親は嫌だ!」の結果が配られ,皆さん興味津々で見入っていました。「そりゃそうよね」から「へぇ~,そうなの」まで反応は様々でしたが,なかなか印象に残る内容でした。

はつうま献立

今日は,初午(はつうま)献立の日。赤飯・鳥のから揚げ・しもつかれ・ゆばの味噌汁そして牛乳でした。初午とは,五穀豊穣を祈る農村の祭であり,また,商売繁盛を祈る商家の祭でもあります。毎年2月最初の午(うま)の日をいい,今年は2月6日の土曜日でしたので2日遅れの今日になったわけです。ところでメニューの「しもつかれ」ですが,ほとんどの子どもたちは???だったようです。食べやすくアレンジされていて,見た目は“細かく刻んだ切り干し大根の具だくさん版”といった感じでした。ん?切り干し大根が分からないって??

出前福祉共育講座(5年)

市社会福祉協議会の事業で,聴覚に障がいのある方と手話通訳の方にお越しいただき,5年生が手話によるコミュニケーションなどを体験しました。皆,集中力を発揮して,短い時間にいくつかの手話を覚え,会話をすることができました。子どもたちにとっては,また一つ,世界を広げる良い機会になったことと思います。今日実施したのは1・2組。来週は3・4組を対象に実施します。

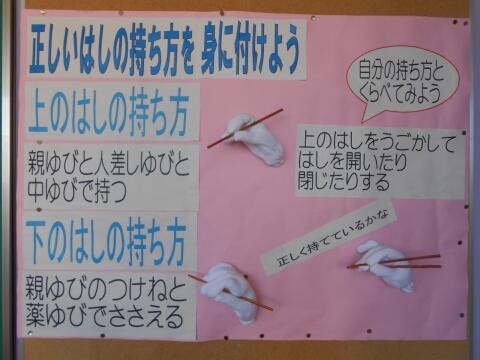

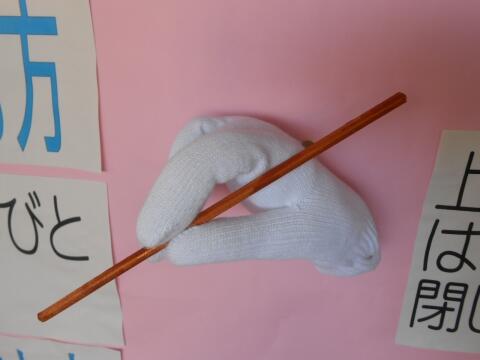

節分メニューの給食&「はしの持ち方」リアルモデル

2月3日は節分。給食も節分メニューです。手巻き寿司では,具材の取り出しや手巻きの作業に苦労していた子もいましたが,皆,それなりの方法(?)で食べました。福豆で「エア豆まき」していた学級も。楽しそうでした!

▼すし酢は好みが分かれました。 1年生の教室では学校栄養士が食べ方を指導。

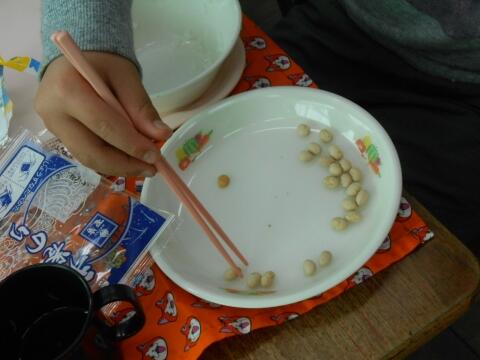

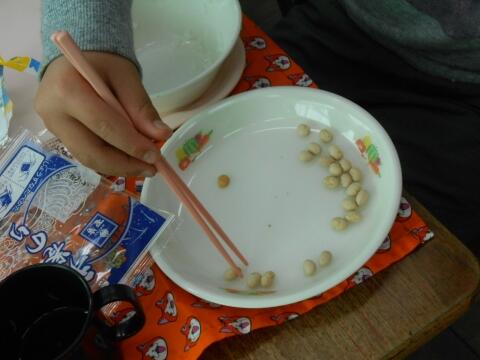

▼いい調子です。 おおっ! おぬしできるな。 福豆をはしでつまむの図。

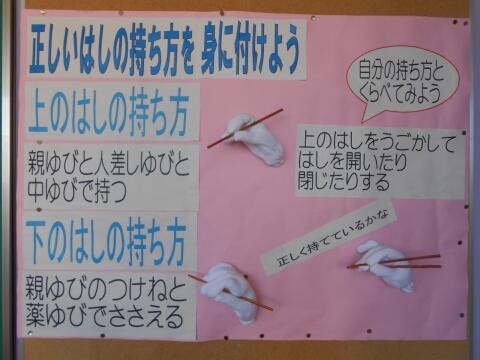

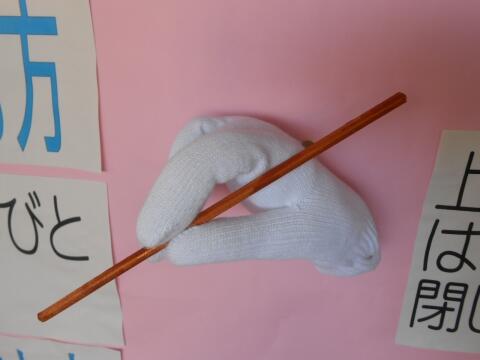

ところで,2階のマナーロードの給食コーナーに衝撃的なディスプレイがお目見え。軍手でつくった,正しいはしの持ち方を示した立体モデル。学校栄養士による渾身の作品です。一生使い続けるおはし。正しく使えば豆も上手につまめます。

▼すし酢は好みが分かれました。 1年生の教室では学校栄養士が食べ方を指導。

▼いい調子です。 おおっ! おぬしできるな。 福豆をはしでつまむの図。

ところで,2階のマナーロードの給食コーナーに衝撃的なディスプレイがお目見え。軍手でつくった,正しいはしの持ち方を示した立体モデル。学校栄養士による渾身の作品です。一生使い続けるおはし。正しく使えば豆も上手につまめます。