学校生活の様子

【日誌】2/6 3・4組 買い物学習

3・4組で「仕事」を意識した作業学習の一環として、自分たちで作った製品の「販売会」を行いました。アイロンビーズで作ったキャラクターのキーホルダーやマグネット、おいしい匂いがする5種類の作り立てポップコーンなど、どれも心のこもった商品がミトリーストア(お店)に並びました。田原中学校からのお客さんや先生方がたくさん来店され大盛況でした。

【日誌】2/7 通路・駐車場拡張工事 始まる

すでにお知らせしたとおり、南校舎と体育館の南側舗装面の拡張工事が始まりました。

明日の授業参観に車で来校される場合は、正門を入り、すぐに左折し、職員の誘導に従って駐車してください。よろしくお願いします。

明日の授業参観に車で来校される場合は、正門を入り、すぐに左折し、職員の誘導に従って駐車してください。よろしくお願いします。

【日誌】2/7 6年 作文の関東大会で敢闘賞

6年の小林さんが、剣道に関する作文コンクール関東地区大会で敢闘賞を受賞しました。「感謝のメダル」と題し、自分を応援してくれた家族への感謝の気持ちを作文にしたものです。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。 【日誌】2/6 朝もやの中、元気に登校

立春を過ぎ、少しずつ春の気配を感じるようになりました。今朝は、朝もやが立ち込めました。久しぶりの雨で、田畑や空気も潤いました。春はもうすぐです。

【日誌】2/6 4年 とちぎ未来アスリートプロジェクト

2/5に県総合教育センターで、県のアスリート育成事業に参加する小学生124人の認定式がありました。これから各分野トップレベルの指導者により、身体的能力を高めたり必要な思考能力を身に付けたりするプログラムを年20回ほど受講していきます。

本校では、4年の松本さんと齋藤さんが、10倍を超える応募から選ばれました。夢を大きむもってがんばってください!

本校では、4年の松本さんと齋藤さんが、10倍を超える応募から選ばれました。夢を大きむもってがんばってください!

【日誌】2/3 子どもたちの見ている風景

たわらの時間、全員が校庭に出て、元気に遊んでいます。鉄棒などで逆さになっている姿をよく見かけますが、そこから見える風景とは・・・・。

【日誌】2/3 ブランコの工事が終わりました

今日、ブランコの改修工事が終わりました。来週の点検が終われば使えるようになります。楽しみに待っていてください。

【日誌】2/2 ブラウンちゃんの無事を確認

ブラウンちゃん(うさぎ)が、元気でいるところを発見し、無事に保護しました!

ブラウンちゃんを最後に確認したのは、昨日の5時間目。今日になり、たわらの時間に行方不明であることがわかり、昼休みに、穴の奥にいるのではと、スコップで穴を広げて確認したものの、見つからず、捜査網を校庭全域に広げて探していました。

大騒ぎの中、ブラウンちゃんが穴の奥から出てきてくれました。どうやら、あまりの寒さに、穴の奥の奥で過ごしていたようです。「心配したんだよ」「無事でよかった!」と歓声が上がりました。

今年になり、フカフカのマットを用意しましたが、穴を掘るのが得意なブラウンちゃんですので、自分の力で居場所を確保したようです。

ブラウンちゃんを最後に確認したのは、昨日の5時間目。今日になり、たわらの時間に行方不明であることがわかり、昼休みに、穴の奥にいるのではと、スコップで穴を広げて確認したものの、見つからず、捜査網を校庭全域に広げて探していました。

大騒ぎの中、ブラウンちゃんが穴の奥から出てきてくれました。どうやら、あまりの寒さに、穴の奥の奥で過ごしていたようです。「心配したんだよ」「無事でよかった!」と歓声が上がりました。

今年になり、フカフカのマットを用意しましたが、穴を掘るのが得意なブラウンちゃんですので、自分の力で居場所を確保したようです。

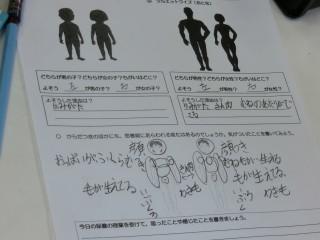

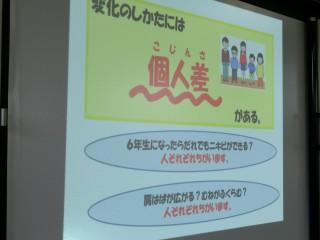

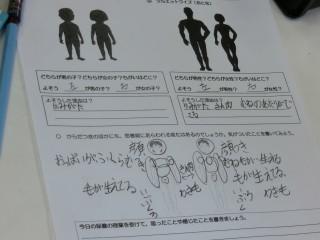

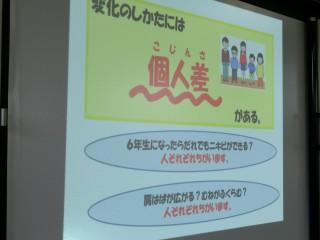

【日誌】2/1 4年 「心と体の成長」

個人差がありますが、4年生頃から、心身ともに子どもから大人に変化する思春期に入ります。今日は、1.2組合同で、体の成長について勉強しました。

【日誌】1/30 6年 合奏練習(スターウォーズ)

卒業の日が近づいています。6年生は、夢いっぱいの将来に胸を躍らせながらも、このまま、みんなといたいという思いが交差します。

2月8日(水)の授業参観で6年生は音楽を公開します。みんなで選曲した「スターウォーズ」の合奏と「旅立ちの日に」の合唱を披露したあと、一人一人の夢について発表する予定です。

この仲間との演奏は最後になります。当日は素晴らしい演奏になるよう、がんばって練習しています。

2月8日(水)の授業参観で6年生は音楽を公開します。みんなで選曲した「スターウォーズ」の合奏と「旅立ちの日に」の合唱を披露したあと、一人一人の夢について発表する予定です。

この仲間との演奏は最後になります。当日は素晴らしい演奏になるよう、がんばって練習しています。

【日誌】1/27 なかよし班対抗長なわとび大会

簡単にできる身近な運動に「なわとび」があります。個人のなわとび検定も行っていますが、今日は1年間活動を共にしたなかよし班ごとに、長縄の八の字跳びに挑戦しました。3分間×2回で跳べた回数を競い、優勝は11班の295回。準優勝は14班で僅差の287回。3位は22班でした。低学年を励ます上級生たちの声かけがほほえましく、みんなで楽しく昼休みを過ごしました。

【日誌】1/26 3年 ステンドグラス

春から始めたリコーダー。朝の時間を使って練習です。

窓には、図画工作で作ったステンドグラスが、朝の太陽をいっぱい浴びて、色とりどりのやわらかい光となって、とてもきれいです。

窓には、図画工作で作ったステンドグラスが、朝の太陽をいっぱい浴びて、色とりどりのやわらかい光となって、とてもきれいです。

【日誌】1/25 6年 理科校外学習

理科校外学習として、田原中の天文台に太陽の黒点観察に行ってきました。

田原中は、市内の中学校で唯一天文台をもっています。整備に1億円かけ、こども総合科学館にもひけを取らない立派なものです。

地域学校園にこんな立派な施設があるのに利用しない手はありません。

田原中にお願いしたところ、中3の黒点観察の授業の合間に6年生の時間を入れていただきました。

河内星の子会の会長の菊池様のご指導のもと、初めての黒点観察をしました。黒く見える理由、黒点の大きさ、黒点は変化することなども教えていただきました。

児童の感想を紹介します。

「教科書の写真だと黒点と太陽の表面が動いていることは分からなかったけれど、実際に見たら動いていた。黒点の数や位置が毎日変わると知ってびっくりした。今日見た黒点は地球の2倍の大きさと分かり、太陽がどれだけ大きかったのか、ようやく想像がついた。」

本物に触れるたいへん貴重な時間となりました。

田原中は、市内の中学校で唯一天文台をもっています。整備に1億円かけ、こども総合科学館にもひけを取らない立派なものです。

地域学校園にこんな立派な施設があるのに利用しない手はありません。

田原中にお願いしたところ、中3の黒点観察の授業の合間に6年生の時間を入れていただきました。

河内星の子会の会長の菊池様のご指導のもと、初めての黒点観察をしました。黒く見える理由、黒点の大きさ、黒点は変化することなども教えていただきました。

児童の感想を紹介します。

「教科書の写真だと黒点と太陽の表面が動いていることは分からなかったけれど、実際に見たら動いていた。黒点の数や位置が毎日変わると知ってびっくりした。今日見た黒点は地球の2倍の大きさと分かり、太陽がどれだけ大きかったのか、ようやく想像がついた。」

本物に触れるたいへん貴重な時間となりました。

【日誌】1/25 音楽集会(4年生発表)

4年生の心と歌声はひとつになり、体育館に集まったみんなの胸に響きわたり、みんなの思いは空を伝って福島の海まで届いたようでした。

「群青」(ぐんじょう)は、福島県南相馬市立小高(おだか)中学校の平成24年度卒業生と、小田美樹先生によって作られた曲です。2011年3月11日の東日本大震災により、街は津波で甚大な被害を受けただけでなく、原発事故により、避難生活を余儀なくされ、仲間たちは全国に散り散りとなりました。残った生徒たちの友だちへの思いを綴った日記や作文などをつなぎあわせ、小田先生が作曲して、2013年の3月に小高中学校の卒業式で披露されたものです。

歌詞に込められた思いを感じながら、今も離れ離れで暮らす福島の人たちや、自分たちの身近にいる家族や友だちの存在をかみしめることができました。 4年生、すてきな時間をありがとう。

「群青」(ぐんじょう)は、福島県南相馬市立小高(おだか)中学校の平成24年度卒業生と、小田美樹先生によって作られた曲です。2011年3月11日の東日本大震災により、街は津波で甚大な被害を受けただけでなく、原発事故により、避難生活を余儀なくされ、仲間たちは全国に散り散りとなりました。残った生徒たちの友だちへの思いを綴った日記や作文などをつなぎあわせ、小田先生が作曲して、2013年の3月に小高中学校の卒業式で披露されたものです。

歌詞に込められた思いを感じながら、今も離れ離れで暮らす福島の人たちや、自分たちの身近にいる家族や友だちの存在をかみしめることができました。 4年生、すてきな時間をありがとう。

【日誌】1/23 5年 ミュージカル鑑賞

県総合文化センターで、劇団四季ミュージカル「王子とこじき」を観劇しました。

大きなホールでプロの演劇を観るのは初めてという児童がほとんどで、迫力ある演技や大きな声に感動したようでした。

写真撮影はできなかったため、鑑賞後に八幡山公園でのようすを掲載します。

大きなホールでプロの演劇を観るのは初めてという児童がほとんどで、迫力ある演技や大きな声に感動したようでした。

写真撮影はできなかったため、鑑賞後に八幡山公園でのようすを掲載します。

【日誌】1/23 6年 ふれあい文化教室「三味線体験」

市の文化振興事業として行われている「ふれあい文化教室」。 今年も6年生が、三味線の生演奏を聴くだけでなく、三味線に触れ、和楽器に親しむことができました。

【日誌】1/20 6年 中学校訪問

6年生の中学校訪問が、全市一斉で行われました。 入学準備のための訪問ということもあり、緊張気味で門をくぐりました。

6年生は、全体会で「ていねいな説明があり安心した。」「部活動でがんばりたい。」「先輩たちが優しく、楽しくやれそうだ。」など、授業では、ピリッとした緊張感があり、小学校との違いも感じたようです。

中学校訪問を通して、新たな生活への期待が高まりました。来週は、田原中にしかない天文台で太陽の黒点観察をするため、またお世話になります。

また、中学校訪問の前日に、田原中の司書の先生によるブックトークがあり、中学校図書館で扱っている本をもとに、中学校のようすについてお話を聞くことができました。

6年生は、全体会で「ていねいな説明があり安心した。」「部活動でがんばりたい。」「先輩たちが優しく、楽しくやれそうだ。」など、授業では、ピリッとした緊張感があり、小学校との違いも感じたようです。

中学校訪問を通して、新たな生活への期待が高まりました。来週は、田原中にしかない天文台で太陽の黒点観察をするため、またお世話になります。

また、中学校訪問の前日に、田原中の司書の先生によるブックトークがあり、中学校図書館で扱っている本をもとに、中学校のようすについてお話を聞くことができました。

【日誌】1/19 5年・6年 探鳥会

静かな冬の校庭に、鳥たちのさえずりが響き渡ります。

1・2時間目に5年生、3・4時間目に6年生の探鳥会でした。野鳥たちは広い空を自由に舞い、えさや水を求めて山田川に集まってきます。その時その時で観察できる鳥は異なるため、子どもたちは珍しい野鳥を見逃すまいと双眼鏡に目を凝らします。

最後の探鳥会となる6年生は、恵まれた田原の自然に幸せをかみしめ、仲間との大切な時間を愛おしく思いながら、ゆっくりゆっくりと山田川沿いを歩きました。

1・2時間目に5年生、3・4時間目に6年生の探鳥会でした。野鳥たちは広い空を自由に舞い、えさや水を求めて山田川に集まってきます。その時その時で観察できる鳥は異なるため、子どもたちは珍しい野鳥を見逃すまいと双眼鏡に目を凝らします。

最後の探鳥会となる6年生は、恵まれた田原の自然に幸せをかみしめ、仲間との大切な時間を愛おしく思いながら、ゆっくりゆっくりと山田川沿いを歩きました。

【日誌】1/18 3・4組 ダスキン出前授業

本校では、さまざまな企業の協力のもと、授業や行事を展開しています。 今日は「ダスキン」が行っている「掃除教育プログラム」の中から、「どうしてそうじをするのだろう」「そうじ用具を正しく使おう」の2講座を1時間で実施しました。

おそうじロボットがいかに普及しても、基本は人間の手作業であり、掃除のノウハウは身に付けなければならないものです。

授業の中で、基本的な動作の言葉がたくさん出てきました。箒の掃き方の基本=「抑え掃き」、雑巾の絞り方=「縦絞り」、雑巾の洗い方=「振り洗い」「こすり洗い「すすぎ洗い」・・・・など。動作を端的に捉えているそれぞれの言葉から、日本語の美しさや言葉の意味を理解することの大切さについても再認識することができました。

おそうじロボットがいかに普及しても、基本は人間の手作業であり、掃除のノウハウは身に付けなければならないものです。

授業の中で、基本的な動作の言葉がたくさん出てきました。箒の掃き方の基本=「抑え掃き」、雑巾の絞り方=「縦絞り」、雑巾の洗い方=「振り洗い」「こすり洗い「すすぎ洗い」・・・・など。動作を端的に捉えているそれぞれの言葉から、日本語の美しさや言葉の意味を理解することの大切さについても再認識することができました。

【日誌】1/17 児童集会(広報・放送委員会)

今日の児童集会は、広報・放送委員会が発表をしました。

主な活動は、正門前掲示板を使った広報と給食の時間の放送です。 放送室での姿はかっこいいですね。これからも、工夫して楽しい掲示物や放送をお願いします。

主な活動は、正門前掲示板を使った広報と給食の時間の放送です。 放送室での姿はかっこいいですね。これからも、工夫して楽しい掲示物や放送をお願いします。