学校生活の様子

◆9/16 第2回あそび塾で盛り上がりました

6年生が先週のゲーム内容やルールをバージョンアップしたあそび塾第2弾です。また、先週はなかよし班での活動でしたが、今日は、個人が希望するゲームを選択したため、新しい友だちとの交流も楽しくできました。

◆9/16 2年生活科 生きもの観察(ザリガニ採り)

5名の地域の方にお世話になりながら、学校西側の水田が広がる用水路でザリガニなどの生きものを採ってきました。

一昔前、田畑や山などで生きものを捕まえるなどは定番の遊びでしたが、今の子どもたちはあまり経験がないようです。(自然に囲まれた田原地区であっても半数は初めてでした。)

一昔前、田畑や山などで生きものを捕まえるなどは定番の遊びでしたが、今の子どもたちはあまり経験がないようです。(自然に囲まれた田原地区であっても半数は初めてでした。)

◆9/15 5年陸上競技大会に向けた校内記録会

今日は5年生が陸上競技大会に向けて100m走の記録を取りました。正門前の桜の木から砂場の手前までの100m。世界記録のウサイン・ボルトで9秒58、今日のトップは15秒でした。

陸上競技大会は11/4(金)、100m走、走り高跳び、走り幅跳び、100m×4リレーの4種目で、選手は2学期から練習を始めます。オリンピックの舞台をイメージすれば0.1秒は早くなるかも・・・・。

陸上競技大会は11/4(金)、100m走、走り高跳び、走り幅跳び、100m×4リレーの4種目で、選手は2学期から練習を始めます。オリンピックの舞台をイメージすれば0.1秒は早くなるかも・・・・。

◆9/15 6年 小学校生活最後のプールでした

6年生は、これまでお世話になったプールともお別れです。しっかり泳いだあとのフリータイムでは、童心に帰り、おもいっきり水遊びをしました。最後に、「ありがとうございました」とプールにお礼をすると切ない気持ちになりました。

6年生はもうすぐ修学旅行です。あと半年となった小学校生活の1日1日を大切にしていきましょう。

6年生はもうすぐ修学旅行です。あと半年となった小学校生活の1日1日を大切にしていきましょう。

◆9/14 1年たわらの時間 虫たちと遊びました

たわらの時間に、1年生たちが草が生い茂る中から、昆虫を見つけては観察をしていました。

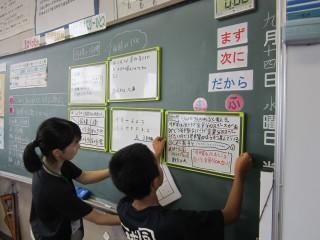

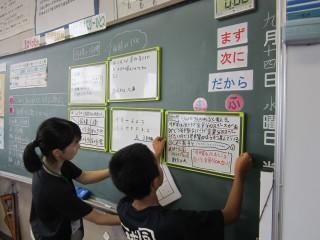

◆9/14 研究授業を行いました

3年生 わくわくタイム 「みんなにやさしい町に」

身近にあるユニバーサルデザインやバリアフリー施設について学習を始める導入の授業でした。私たちの社会には、子どもや高齢者、障がい者ないろいろな人が生活しやすいように工夫された日用品や施設がたくさんありそうです。これから調べていきましょう。

5年生 算数 「単位量あたりの大きさ」

5年生の中では難しい内容です。2学級を3クラスの少人数に分けて授業を行いました。大きさの違うエレベーターの「混みぐあい」の比べ方について、子どもたちは発想が豊かで、いろいろな考え方・解き方が出てきました。次の時間に発表してもらう予定です。

放課後、先生たちで授業研究会を行いました。自分たちの指導技術を磨くためですが、他の学年の子どもたちのようすをじっくり見て、良さをたくさん発見できる機会となりました。

身近にあるユニバーサルデザインやバリアフリー施設について学習を始める導入の授業でした。私たちの社会には、子どもや高齢者、障がい者ないろいろな人が生活しやすいように工夫された日用品や施設がたくさんありそうです。これから調べていきましょう。

5年生 算数 「単位量あたりの大きさ」

5年生の中では難しい内容です。2学級を3クラスの少人数に分けて授業を行いました。大きさの違うエレベーターの「混みぐあい」の比べ方について、子どもたちは発想が豊かで、いろいろな考え方・解き方が出てきました。次の時間に発表してもらう予定です。

放課後、先生たちで授業研究会を行いました。自分たちの指導技術を磨くためですが、他の学年の子どもたちのようすをじっくり見て、良さをたくさん発見できる機会となりました。

◆9/13 音楽集会(リズム)

今月の音楽集会は、みんなの知っている ♪ 「おもちゃのチャチャチャ」と ♫ 「線路は続くよどこまでも」を手遊びなどからだを使って歌いました。

◆9/13 早くも教育実習生とお別れです

3日間という短い期間ではありましたが、とても楽しかっただけに、お別れはさびしいものです。お世話になりました。先生目指してがんばってください。

◆9/13 雨の日はしっとりと・・・・☂

秋雨前線の影響でしばらく雨が続くとの予報で、外遊びが恋しくなってしまいますが、雨の日は室内で落ち着いて生活できています。教室では、教室にある本を開いたり、おしゃべりやフルーツバスケットをしたりするなど思い思いに過ごしています。その中でも図書室は人気で、たわらの時間だけで約50人が本を借りていました。

◆9/12 全校児童で除草作業を行いました

昼休みと清掃の時間を使って、8/27(土)のPTA奉仕作業で取りきれなかった校庭の除草作業を行いました。これから始まる陸上競技の練習場所に限定したため、みるみるきれいになり、目に見える成果がありました。本校の子どもたちは勤労精神に満ちあふれており、本校の子どもたちのよさでもあります。