文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

5年生、日光遠足へ

5年生が遠足で日光をたずねました。ずっと延期になっていた遠足でしたが、この時期に実施することができ、紅葉が見ごろとなった日光の美しい自然と素晴らしい歴史を友達や先生と一緒に見て、感じて、楽しむことができたようです。班別活動では、友達と協力し合ったり助け合ったりしながら日光市内を見学することができました。また、木彫り体験も行いました。世界でたった一つのオリジナル作品は、何よりのお土産になりました。

子供一人一人が「学ぶ」喜びを味わえる授業を目指して

今泉小では、子供たちが学ぶ喜びを味わうことのできる授業づくりを目指して、教職員が研修を積んでいます。今日は、宇都宮市教育センターの先生をお招きして、1年生と5年生の授業研究会を行いました。

▼1年生国語「いろいろなふね」

いろいろな種類の船について説明されている文章を読み取って、ワークシートに整理しながらまとめていきます。「ここまでできればオッケー」という自己目標も子供たちが決めました。自己目標が達成できてうれしそうでした。

▼5年生社会科「これからの食糧生産とわたしたち」

身の回りの食糧生産や食にかかわる課題を様々な視点から見つけながら、課題を自分事としてとらえて学習問題を作りました。

おにぎりの日

今日はおにぎりの日。子供たちは家族と相談しながら、どんなおにぎりにするかを事前に考えていました。具は何にしようかな。どんな形にしようかな。など、いろいろ工夫していました。家族に手伝ってもらって作った子もいれば、自分一人で挑戦した子もいました。給食のハロウィン献立と自分で考えて作ったおにぎりという楽しいメニューになりました。みんな、とても楽しそうにおにぎりをほおばっていました。

▼ハロウィン献立 牛乳、鶏肉の漬け込み焼き、野菜のにんにく醤油和え、まろやか味噌汁、かぼちゃのババロア

▼給食を食べながら学校栄養士のお話を聞きました。ハロウィンについてのお話です。なんと、ハロウィンの起源はアイルランドだそうです。アメリカだと思っている子供たちもたくさんいたようです。本校には、アイルランドに居住経験のある教員がいるので、アイルランドで実際に見たり聞いたりしたハロウィンの様子について話してもらいました。実際にかぼちゃをくりぬいた力作、ジャック・オ・ランタンも見せてくれました。(アイルランドではもともとはかぶをくりぬいてジャック・オ・ランタンを作っていたそうです。)

ロング仲良しタイム③

昨日できなかったロング昼休み第3弾を今日行いました。縦割り班C班の子供たちは温かな日差したっぷりの校庭で、元気に遊んでいました。遊びも自分たちで調べてきたりルールを変えたりして、どの学年でもわかりやすくて楽しめる遊び方を工夫していました。

▼王様ドッジボール 作戦をみんなで考えてプレイボール!

▼引っ越しゲーム 鬼の間をすり抜けてカラーコーンをタッチしたら「ごみ」を一つゲット!

▼へびおに くるりくるりと回ってじゃんけんポン!

▼田んぼ鬼 「田」の線の上を鬼が歩いて逃げる人にタッチ!懐かしい遊びです。

▼ドッジボール 1・3・6年生チーム 対 2・4・5年生チーム

▼だるまさんが転んだ メガホンでよく聞こえますね。いろんなポーズが楽しいですね。

教育実習生研究授業

先週から今週末までの2週間、宇都宮大学の学生が教育実習を行っています。今日は、5年生の理科の研究授業を行いました。「ふりこのきまり」の学習でした。子供たちは真剣に話を聞いて、ふりこのグループ実験を行っていました。ふりこが1往復する時間が変わるのは、ふりこのどの部分をどう変えた時なのか・・・。今日は、ふれはばを変えて実験しました。ふれはばを変えてもふりこが1往復する時間は変わりませんでした。では、ふりこが1往復する時間に影響を与えるのは・・・。子供たちは次の実験に関心をもっていました。

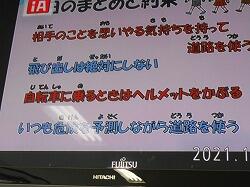

交通安全教室

交通量の多い環境にある本校の児童が交通事故にあうことなく安全に生活できるように、交通安全教室を実施しました。市の生活安心課職員が来校し、お話やクイズや映画をテレビ放送で行ってくださいました。子供たちは、クイズに答えながら交通ルールやマナーを確認したり、自分の歩き方や自転車の乗り方などについて振り返っていました。今日学んだことを忘れずに、これからも安全に気を付けて元気に過ごしてほしいです。

▼生活安心課職員の方が映像やクイズを使って道路での基本的なルールや反射材の効果、ヘルメットの役割などについて分かりやすくお話してくださいました。子供たちはクイズに答えながら考えたり交通ルールを確認したりしていました。

▼映画は、自転車の正しい乗り方についてドライブレコーダーの映像をもとに分かりやすく解説された内容でした。

ロング仲良しタイム②

今日は第2グループがロング仲良しタイムを行いました。雨あがりの校庭いっぱいに広がって、縦割り班ごとに考えてきた遊びをみんなで楽しんでいました。

▼へびおに じゃんけんしている人も順番待ちをしている人もワクワクドキドキ。

▼ドッジビー 下級生にフリスビーを渡してあげる上級生の目線が温かい・・。

▼フラミンゴがころんだ 鬼が振り返ったら全員フラミンゴポーズ!

▼ドッジボール 下級生も怖がらずに楽しく遊べました。

▼リレー 学年ごとにいろいろな走り方をする面白いルールでした。

ロング仲良しタイム再開

縦割り班活動「ロング仲良しタイム」を再開しました。密を避けるため、今日から3日間に分散して行います。子供たちは、ロング昼休みに縦割り班で楽しく遊びました。ドッジボール、中線ふみ、だるまさんがころんだなど、グループでルールを考えて遊びました。

▼だるまさんがころんだ とまるポーズがいろいろで楽しいですね。

▼中線ふみ 高学年はケンケン跳びにするなどルールを工夫していました。

▼ドッジボール ボールを譲り合ったり、下級生に優しく声を掛けたりしていました。

楽しく学ぶ1年生

5時間目。1年生の教室から何やら楽し気な声が聞こえてきました。算数の「かたちあそび」の学習で、かたちあてゲーム(?)をしていました。札に書かれた「つつ」「はこ」など形の特徴に合うブロックを、手で触れて見つけていました。うまく見つけられると、友達から温かな拍手が自然に起こりました。

▼体育館でも1年生がうちわを持って何かしていました。図画工作で作った、発泡スチロールカップを材料にした作品にうちわで風を当てて進ませる活動をしていました。風をたくさん受けられるように、カップに穴をあけている子もいました。「どこから風を当てたら早く進むかな」「どこに風を当てたらたくさん進むかな」などと考えながら楽しく試し遊びを繰り返していました。

スポフェス後のロング昼休み・・・みんな元気だなあ・・

スポフェス終了後、給食のカレーライスを食べてエネルギーを補給した子供たち。ロング昼休みには、たくさんの子供たちと教職員が校庭で楽しそうに遊んでいました。鬼ごっこで校庭中を走り回ったり、みんなで長縄をしたり、ドッジボールをしたり・・・。(さっきまでスポフェスであんなに頑張っていたのに・・・。)子供たちと教職員のパワーにびっくりしました。