文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

112名の1年生が入学しました!

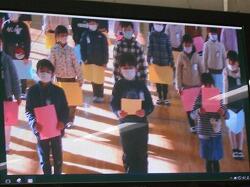

朝から穏やかに晴れて、春らしい温かな日になりました。今日は令和4年度の入学式。8時を過ぎると、家族と一緒に歩いて来る新入生の姿が見られました。112名の新入生は、みんな落ち着いて、キラキラ輝く笑顔で入学式に参加することができていて、感心しました。今日から、今泉小学校の1年生です。上級生のお兄さん、お姉さんと一緒に、元気に楽しく学校で過ごしてほしいです。

感染症対策ということで、今年もご来賓はPTA会長様のみ、保護者の皆様には一家庭二名までのご参加ということにさせていただきました。PTA会長様、保護者の皆様、本当にありがとうございました。

▼6年生代表児童が、「新入生お迎えの言葉」で、今泉小の良いところを紹介しました。

▼式の後、各育成会の皆様が来校してくださり、下校班編成のサポートをしてくださいました。おかげ様で、とてもスムーズに班編成ができました。とてもありがたいです。育成会の皆様、大変お世話になりました。

東通路が歩きやすくなりました

北校舎と南校舎をつなぐ東通路は、中央部分に段差があり、歩くときにけがをしないよう注意が必要な箇所でした。4月に入って、この東通路をフラットにしていただく修繕工事が行われ、無事完成しました。北から南へスロープのように続く通路となり、安全で歩きやすくなりました。

令和4年度がスタートしました!

満開の桜が春風に揺れるさわやかな一日となりました。今日からいよいよ令和4年度がスタートしました。12日の入学式には112名の新入生をお迎えすることになっており、全校生597名となる予定です。保護者の皆様、地域の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

▼登校して来た子供たちは、それぞれの学年・学級の名簿が貼り出してある場所へ行って、自分のクラスを確認していました。ドキドキわくわくしている様子が伝わってきました。

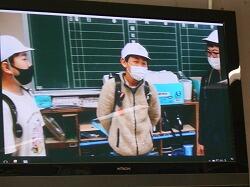

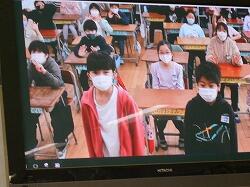

▼今年度、今泉小学校に新しく10名の先生方がいらっしゃいました。着任式は、テレビ放送で行いました。着任された先生方にお一人ずつ自己紹介をしていただきました。6年生代表児童からお迎えの言葉を送りました。先生方、どうぞよろしくお願いします。

▼第1学期始業式もテレビ放送で行いました。子供たちには、今年も感染症対策をしっかりとしながら、みんなが笑顔で学校生活を送れるように、知恵を出し合って、楽しいことやよい思い出となることを一つでも多くできるように工夫していこう、という内容のお話をしました。新しいクラス、新しい教室で、新学期をスタートさせた子供たちの表情は生き生きとしていました。みんな、今年もよろしくね!

▼今年度初の給食です。今年もしっかり食べて、元気に過ごしてほしいです。

【今日の献立】くろぱん、チーズ、牛乳、スペイン風オムレツ、ゆで野菜(塩味)、ワンタンスープ、さくらゼリー

令和3年度最後の登校日

今日は、令和3年度最後の登校日でした。1時間目に、テレビ放送で修了式を行いました。5年生から順に、各学年の代表児童が修了証を受け取りました。どの学年の代表も、とても立派な態度で感心しました。コロナ禍で、我慢しなければならないことや楽しみにしていた行事の中止や変更など、大変な日々の続く中、子供たちは一日一日を大切に、しっかりと過ごすことができました。みんな本当によく頑張りました。

▼学習の最後のまとめをしたり、転校するお友達とのお別れ会を開いたり、みんなで考えたお楽しみ会で楽しいひと時を過ごしたりしていました。

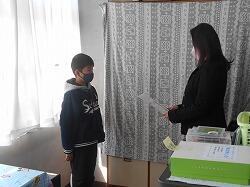

▼担任の先生から、一人一人通知票が手渡されました。ドキドキ、わくわく。

▼今年度最後の給食です。調理員さんたちが今日も心を込めて作ってくれたメニューです。朝からコトコト煮込まれたビーフシチューは、お肉が柔らかくてとても美味しかったです。

【今日の献立】朝焼きコッペパン、牛乳、ゆで野菜、フレンチドレッシング、ビーフシチュー、スティックシュー

名残雪舞う卒業式・・・

令和3年度卒業式を、本日、実施することができました。1年生から5年生が午前中の授業と給食を終えて下校していくと、間もなく卒業生が登校して来ました。桜のつぼみが日に日に膨らんで春の訪れを感じるこの季節に、今日は朝から雪が舞い、寒い一日となりましたが、卒業生の表情は晴れやかでした。

▼昼頃から雪が本降りとなりました。卒業式は、在校生下校後、14時に始まりました。

▼卒業生一人一人が、卒業の喜びを感じながら、立派な態度で式に臨んでいました。

▼式歌「旅立ちの日に」は、卒業生が保護者の皆様へ向けて心を込めて歌いました。歌詞とともに卒業生の思いや未来への願いが伝わってきました。

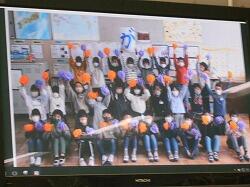

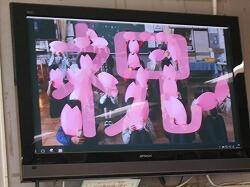

▼式と写真撮影を終えて・・・ 卒業準備委員さんが計画してくださったバルーンリリースを、各教室や3階通路などで行いました。卒業生は、色とりどりの美しいバルーンを、記念に持ち帰ったり、友達と一緒に雪空にリリースしたりしていました。

***今泉小学校卒業生の輝く未来を願っています! ご卒業、おめでとうございます!***

卒業式準備【5年生】

5時間目に、5年生と職員で卒業式の会場準備をしました。卒業式を気持ちの良い美しい環境で実施できるように、5年生は各担当の場所をきれいにお掃除したり、6年生の教室と式場を整備して華やかに飾り付けをしたりしてくれました。これまでお世話になった6年生への感謝の気持ちとお祝いの気持ちを込めて、一生懸命に活動していました。

5年生のみなさん、ありがとう!

卒業祝い献立

6年生の卒業をお祝いして、今日は「卒業祝い献立」でした。赤飯は、お祝いの時に食べられる料理で赤色には邪気を払うという意味があるそうです。すまし汁には、ピンク色の花の形やカラフルな手毬の形のお麩が入っていて華やかです。小学校を卒業しても、自分のために健康な食生活を送ってほしいと思います。

【卒業祝い献立】赤飯、牛乳、ヒレカツ、いそべあえ、お祝いすまし汁、クレープ

温かな拍手に包まれて 卒業生歓送

1時間目に卒業生の歓送を行いました。感染症対策のため、在校生はそれぞれの教室から6年生に拍手を送って「おめでとう」の気持ちを伝えました。温かな拍手に包まれて、6年生は嬉しそうに校舎内をめぐりました。在校生に「ありがとう」の気持ちを込めて笑顔で手を振る姿も見られ、ほのぼのとした気持ちになりました。各クラスの廊下の壁面にはそれぞれの学年の子供たちが考えたり作ったりした「おめでとう掲示」が飾られていて、6年生はメッセージを読んだり掲示物をゆっくりと眺めたりしていました。

▼進行や誘導など、5年生が運営を務めました。

▼連絡通路には、日本語指導の先生が書いたメッセージや6年生が歌ったことのある思い出の歌の歌詞が飾られていました。6年生は、懐かしそうに口ずさんだりしながら読んでいました。

卒業式予行練習

卒業式まであと二日となりました。今日は、PTA記念品贈呈式,善行児童表彰,卒業式予行練習を行いました。

▼PTA会長様から、卒業記念品の辞書を贈呈していただきました。

▼善行児童表彰も行いました。たくさんの児童が、善い行いを心掛けて生活しているのを感じました。

▼予行練習の様子です。当日は、卒業生、卒業生保護者、職員、PTA会長のみの参加となりますが、今日は、5年生が参加しました。卒業証書を受け取る先輩たちの立派な姿を心に焼き付けながらしっかりとした態度で臨んでいました。

卒業祝いセレクト給食

今日、6年生の給食は,卒業祝いセレクト給食でした。配膳台にずらりと並んだたくさんの料理やデザートに、6年生はうれしそう。前もって希望調査をしておいたメニューをいただきました。

【卒業祝いセレクト給食メニュー】

主食(焼きおにぎり,たこ焼き,菓子パンなどから3品まで選べます),牛乳(希望でミルメークをプラスできます),主菜(ツナマヨオムレツ,照り焼きチキン,ポテトカップグラタン,エビフライ,鮭のチーズ焼きから2品まで選べます),野菜スープ,ゆで野菜,果物(オレンジ,パイナップル,リンゴから1品),デザート(ミックスゼリー,アロエヨーグルト,カスタードプリン,杏仁豆腐から1品)

※ボリュームのあるメニューでしたが,みんなよく食べました。たくさんの料理を作ってくださった,給食調理員さんに感謝です。

6年生が奉仕活動で学校磨きをしてくれました

卒業まであと1週間ほどとなりました。今日は、5時間目に6年生が奉仕活動で、学校のいろいろな場所を整頓したりお掃除したりしてくれました。今泉小学校のために何かできることは・・・と考えてくれたそうです。心を込めて黙々と活動する姿は本当に素晴らしく、まぶしく感じました。6年生の皆さん、ありがとう!

昔と今の暮らし比べ 洗濯板を使ってみよう【3年生】

3年生が,保健室前の通路にしゃがみこんで一生懸命に洗濯をしていました。社会科の学習で,昔と今の暮らしや道具を比べているそうです。今日は,洗濯板を使って自分のハンカチなどを洗う体験活動をしていました。洗濯板でゴシゴシと洗ったら,ねじって絞って物干しへ干します。洗濯板と洗濯機,どっちを選ぶ?と問いかけると「洗濯機!」と答える子供たち。洗濯板での洗濯は手間がかかることや家電製品の便利さなどについて,実感できたようです。

LED化工事が始まりました

校舎内の蛍光灯を段階的にLEDへと移行する工事が始まりました。今回は,職員室,校長室,1階廊下を行っています。通行は問題なくできますが,ご来校の際はお気を付けください。

見方を変えてみると・・

昼休みに校庭で遊ぶ子供たちと一緒に,校庭にあるものの中で「顔」のように見えるものを探しました。普段,何も気にすることなく目にしていたものも,顔のように見えるかな・・と見方を変えて見てみると,結構見つかるもので面白いです。他にも見つかるかな・・。

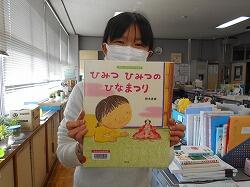

ひなまつり献立

今日の給食は「ひなまつり献立」でした。学校栄養士がひな祭りに関する食のお話をし、学校図書館司書が「ひみつひみつの ひなまつり」という絵本の読み聞かせをしました。

今日、3月3日は桃の節句。ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う行事で、ひな人形に桜や桃の花、ひなあられや菱餅などを飾ったり、ちらしずしやハマグリの料理を楽しむ風習があります。ちらしずしは、様々な具を使って作る縁起物で、華やかな彩りでお祝いの雰囲気があります。豆腐入りすまし汁には、春らしいピンク色の梅の花を模ったかまぼこが入っています。ひなあられは、ひな祭りの代表的なお菓子です。4色で四季を表していると言われていて、緑は春、ピンクは夏、黄色は秋、白は冬だそうです。関東と関西では味に違いがあり、関東は甘め、関西は塩気のあるひなあられが定番のようです。春らしさを感じながら、おいしくいただきました。

【ひなまつり献立】

酢めし、セルフ五目ちらしずしの具、牛乳、豆腐入りすまし汁、ひなあられ

うさぎとのふれあい体験【1年生】

生活科の学習でうさぎと触れ合う活動がずっと延期になっていましたが、今日、ようやく実施することができました。宇都宮動物園の職員がゲストティーチャーとなって、うさぎに関するお話をしていただいたり、聴診器でうさぎの心音を聴いたり、抱っこして触れ合ったりしました。

▼聞こえる、聞こえる。 自分の心音と比べると・・・

▼かわいい。あったかい。ふわふわしてる。うさぎを抱っこする子供たちは自然と笑顔になりました。実際に触れて感じるからこそ、いろいろなことに気付いたり五感で感じたりすることができました。

6年生の卒業をみんながお祝いしています

校舎を歩いていると、廊下や通路などに次々に卒業お祝い掲示が飾られていて、とても華やかです。子供たちや職員が作成した掲示物に加え、地域協議会の皆様もお祝い掲示を作ってくださいます。温かな心のこもった素敵な掲示物です。

▼地域協議会の皆様が作成してくださったお祝い掲示です。

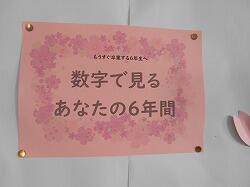

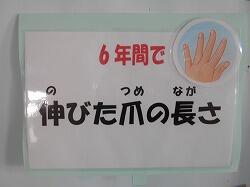

▼保健室前廊下には、小学校生活の6年間でどれくらい成長したのか、睡眠時間は合計どれくらいの時間になるのかなど、「数字で見るあなたの6年間」が掲示されています。めくってみると、意外な数字に小学校生活の時の流れを感じます。

マウンドの修繕が完了しました

校庭の南にあるマウンドですが、雨で盛り土が流れてしまったり校庭の整地によって高さが変わってしまったりしていたため、市に相談したところ、本日修繕していただくことができました。半日がかりで、高さや大きさを測りながら少しずつ土を盛り、丁寧に固める作業を繰り返して仕上げてくださいました。数日で土がしっかりと固定する予定です。

6年生を送る会

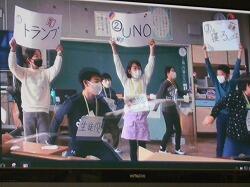

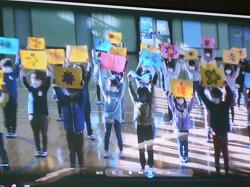

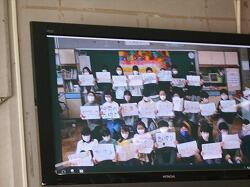

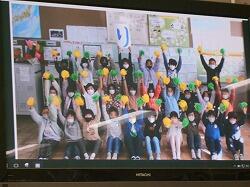

5年生が中心となって、6年生を送る会を実施しました。感染症対策ということで、テレビ放送とあらかじめ録画しておいた動画を活用するなど、実施方法や会の内容などを工夫して行いました。6年間の小学校生活を振り返りながら楽しんでもらえるようにと在校生がクイズ劇を行ったり、各学級ごとに考えた歌やダンスや劇などを織り込みながら6年生への感謝のメッセージを伝えたりしていました。真心のこもった一つ一つのメッセージが、とても温かかったです。「どんな方法でも、相手を思う気持ちは伝え合うことができる」ということを子供たちから学びました。

▼担当学年の教員は、トランシーバーで連絡を取りながら子供たちをバックアップします。

▼6年生は、画面をとおして伝わってくる下級生の劇やメッセージに、笑顔になったり懐かしい気持ちになったりしながら楽しんでいる様子でした。

▼「ありがとう」「おめでとう」「がんばって」の気持ちをいろいろな表現で伝えた在校生の表情はとても明るく、輝いていました。それぞれの学級らしさが溢れていて素敵でした。

▼6年生も、在校生への感謝の気持ちを、丁寧な言葉にのせて伝えてくれました。

「ありがとう」がいっぱい

卒業式まで約1か月となりました。25日には、6年生を送る会が計画されていて、5年生を中心に在校生が準備をしています。校舎内を歩いていると、廊下の壁面には6年生への感謝の気持ちや新たな門出をお祝いする気持ちのこもった掲示物が飾られています。「ありがとう」「おめでとう」のメッセージがあふれる学校で、6年生には楽しい気持ちで過ごしてほしいです。