文字

背景

行間

活動の様子

表彰朝会 ~おめでとうございます!

7月1日に表彰朝会を行い、校長先生から表彰状を授与されました。

卓球部

朱雀杯卓球大会 女子団体 3位

前期団体リーグ戦 女子Fリーグ 優勝

前期団体リーグ戦 女子Hリーグ 優勝

宇河地区総体卓球大会 女子団体 3位

男子バスケットボール部

鹿沼コンニャクカップ 優勝

宇都宮市バスケットボール協会長杯争奪大会 準優勝

陸上競技部

宇河地区総体陸上競技大会 共通男子4×100mリレー 3位

宇河地区総体陸上競技大会 3年男子400m 2位

宇河地区総体陸上競技大会 3年男子走高跳 3位

水泳部

宇河地区総体水泳競技大会 男子100mバタフライ 3位

宇河地区総体水泳競技大会 男子200mバタフライ 3位

宇河地区総体水泳競技大会 男子400m自由形 3位

宇河総体では、会長をされている校長先生のお名前が入った賞状を受け取ることができました。

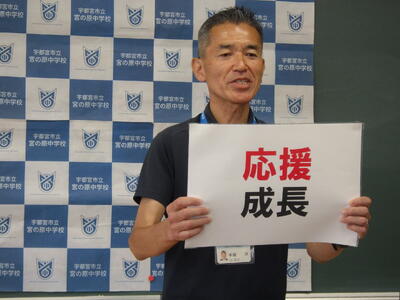

校長先生のお話

今回表彰されたみなさん、おめでとうございます! 大変良く頑張りました。

宇河地区総体での最後まであきらめずに粘り強く戦う経験は、みなさんを大きく成長させてくれたことと思います。

また、健闘する選手に向けて一生懸命応援する姿が数多く見られました。応援の後押しも好成績につなげてくれたことでしょう。みなさんとても立派でした。

今後の活躍を期待しています!

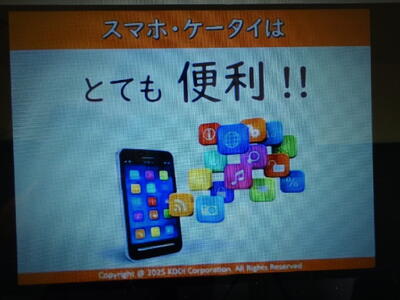

ネットトラブル防止教室

「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」の廣田雅美さんを講師としてお呼びし、ネットトラブル防止教室を行いました。

係の先生のお話

副校長先生のお話

副校長先生からは、情報の扱い方の不適切な事例についてのお話がありました。

イラストやアニメーションを交え、廣瀬先生から分かりやすく解説をしていただきました

インターネットに潜む危険性は社会問題になっており、ネット依存や高額請求、個人情報流失、また、それに起因するいじめ問題など、大人に限らず子どもも危険な目に遭うケースが増えてきています。

今回、子どもが巻き込まれた具体的な事例を廣田先生から紹介していただき、ネットに潜む危険性から身を守るための注意点について考えました。

学校では使用の仕方や危険性について指導していますが、保護者の皆様には家庭でのルールづくりやフィルタリングの設定、ネットトラブルの防止などについて、ぜひ話し合っていただきたいと思います。

あいさつ運動 ~登校の見守り活動(地域協議会)

7月1日の朝、地域協議会のみなさんが、宮中生の登校を見守りながらあいさつ運動を行いました。

日差しが強く蒸し暑い朝でしたが、特に危険な場所に立っていただき、宮中生に声をかけながら見守ってくださいました。

害虫駆除の薬剤散布をしました

6月28日(土)の朝、学校の敷地内の樹木に、害虫駆除のための薬剤散布を行いました。

朝5時30分からの作業ということで、近隣の皆様のお家にも、お知らせの通知を配布させていただきました。

特に、アブラムシや毛虫がついている樹木を中心に、業者の方に薬剤を散布してもらいました。(散布済みの樹木には、赤い紙が貼ってあります。触らないようご注意ください。)

宮中では、今年度も子供たちのために、学校構内の環境整備に取り組んでまいります。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

緊急時帰宅班確認集会

授業終了後、体育館で、緊急時に帰宅する場合の班の確認を実施しました。

状況の想定は、「震度5弱の地震が発生し、校舎の一部損壊。安全のため集団下校を要する。」です。

全校生徒を住所で区切り、36班を作ります。3年生36人がプラカードを持って定位置に並び、3年生→2年生→1年生の順に教室から移動しました。

全校生徒が無事、36班に分かれ、先生方が各班の人員を確認しました。

係の先生の話

緊急かつ不測の災害において、安全・迅速・的確に避難できる行動力を身につけることを目的としています。

生徒も教職員も、日常的に災害に対する備えや心構えをもっていきたいと思います。

学習支援サイト

カテゴリ選択

-

臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト(子供の学び応援サイト):文部科学省 165

-

新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未来の教室』 | 未来の教室 ~learning innovation~:経済産業省 96

-

おうちで学ぼう!NHK for School | NHK for School 66

-

科学技術広報研究会(JACST)「科学技術の面白デジタルコンテンツ」 31

-

『シュートクプログラム』学習者向けコンテンツ(明治図書) 18

-

とちぎの子どもの「学びの保障」に向けた応援サイト(栃木県総合教育センター) 9

-

整理と対策 | 中学校の教材 | 明治図書の学習教材 30