文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

1月25日 休み時間に・・・

「みなさん,教室の窓をあけていますか?休み時間には教室の窓を開けて,空気の入れかえをしてください。昼休み・お掃除の時間も忘れずに窓を開けましょう。手洗いなどの予防もしっかり行い,病気にかからないようにがんばりましょう!」

保健委員の児童が喚起を促す校内放送を行っています。できることをみんなで注意し合いながら病気の予防に努めていきたいです。

1月24日 明日の給食は?

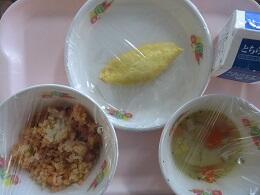

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,好き嫌い克服メニュー「海藻を食べよう」で,コッペパン,イチゴジャム,牛乳,オムレツ,わかめサラダ,ポークポトフが提供されます。

わかめサラダのわかめは,乾燥わかめを使用しています。乾燥わかめは水に浸すと10倍に増えます。また,冷蔵庫に入れなくても常温で保存ができるので,保管するときも便利です。海藻は,野菜ではなく,分類上では「体をつくるもとになる食品」(あか)に分類されます。明日の給食では,牛乳,ジャムのイチゴ,豚肉が栃木県産で,地産地消の食材になります。

明日の給食も楽しみです!

1月23日 6年「開け!夢のとびら」

6年生は,総合的な学習の時間に「開け!夢のとびら」と題して,職業人を講師に招いての学習を行っています。この学習は,子供たちが将来への夢や希望,目標を抱き,その実現に向かって努力しようとする意欲を育むことが目的です。各方面で活躍する専門的な立場の方から,仕事の概要や求められる資質,必要な資格,進路についてのアドバイス等を聴き,自分の特性を改めて見つめ,将来の生き方を考えてほしいと願うところです。

きょうは,国際的に活躍するフルーティストの方をお招きしました。冒頭,講師の先生から,自分の将来について,今,どう考えているかの問い掛けがありました。「将来の目標を決めている人」「なんとなくイメージをもっている人」「まだ,まったく何も決めていないという人」,すべてに何人かずつ手が上がります。それぞれに状況は異なるようですが,卒業を前にした節目に,自分の将来についてじっくり考える機会をもつことは,すべての児童にとってとても大切なことです。

講師の先生は,どのような道のりをたどって今の職業に就いたか,どのような活動をしているかなどについて話を進めます。小学生のときに楽器の演奏に興味をもち始め,努力を継続し,親を説得したり周囲に支えられたりしながら,自分で道を切り拓いていったという先生ご自身の生き方が語られます。「好きなもの」を貫き通す確固たる人生観が強く響きます。「『大切なことは,自分で選ぶ,自分が決めること』そうしないと,うまくいかないことをすべて人のせいにして生きていくことになりますよ」という言葉も印象に残りました。さあ,6年生の子供たちは,どう受け止めたことでしょう。

1月23日 明日の給食は?(給食週間が始まります)

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,鶏肉の三味焼き,大根の磯辺あえ,かんぴょうの炒め煮,フルーツゼリーです。

1月24日から30日は給食週間です。戦争が終わって,栄養不足の子供たちを救うため,世界各国の援助で給食が再開されました。それを記念して給食週間が定められました。給食週間の期間中,「地産地消」をテーマにした給食を提供します。栃木県の「食」,宇都宮市の「食」に親しんでもらいたいと思います。明日の地産地消の食材は,麦,牛乳,かんぴょう,あぶらあげ,しいたけ,卵が栃木県産,米,こまつなは宇都宮市産です。味わって食べましょう。

明日の給食も楽しみです!

1月22日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,あじカツ,おひたし,けんちん汁,イチゴです。

イチゴ(とちあいか)はJAグループ栃木からのプレゼントです。明日の給食も楽しみです!

1月19日 6年生進学先訪問

きょうは6年生の進学先訪問がありました。6年生の子供たちは,近隣の中学校2校にそれぞれ訪問し,生徒会の説明や授業,部活動を見学します。楽しみにしている子もいれば,少々不安げな子もいます。

「きょうは何を見てくるの?」「授業の様子です」「部活動です」「校庭の様子も見てきます」

「部活動はもう決めていますか?」「陸上部です」「美術部です」「見学してから考えます」と色々な答えが返ってきました。みんな元気に出かけていきました。

1月19日 2年音楽

テーマは「おまつり」です。「ドンドコドコドン ドンドンドン・・・」子供たちは,お祭りのときに鳴る太鼓の音を色々なリズムにして声で表現しています。グループの友達で合わせると,色々なリズムがつながって面白いです。グループごとの発表では,間や終末に「ワッショイ!」などの掛け声が入れられるなど,グループごとに工夫も見られました。学習の振り返りでは,「友達と合わせると楽しい」「お祭りに行っているような気分になった」「声の大きさだけでなくて声の高さも工夫できた」「みんなでやると声を出す勇気が出る」などの感想や友達のよさについての意見が見られました。子供たちには,自分たちで音楽を創り出す楽しさをこれからも味わってほしいと思います。

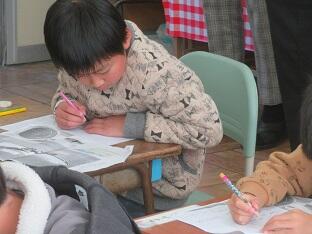

1月19日 3年図画工作

版画の作品を制作中です。「でこぼこさん大集合」という題材で,厚紙や凸凹のある材料を重ねたり組み合わせたりしてできる模様を楽しみます。色を変えて刷ってみたり,何色も重ねてみたり,繰り返し工夫をしながらデザインを増やしていきます。白一色だった版画用紙が,赤や黄色,青色,緑など,様々な色で印刷されたデザインでいっぱいになってきました。重なり合う色の印象も様々で,子供たちも偶然に見られる色の変化を楽しみながらイメージを膨らませているようです。全員の作品が並ぶと,色とりどりの鮮やかな楽しい空間が作れそうです。

1月18日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,はちみつトースト,牛乳,ハンガリアシチュー,ゆで野菜,ヨーグルトです。

「ハンガリアシチュー」は,ハヤシライスのルウとカレー粉で仕上げた,ちょっぴりスパイシーなシチューです。ハンガリーで食べられている料理で「グーラッシュ」ともよばれています。

明日の給食も楽しみです!

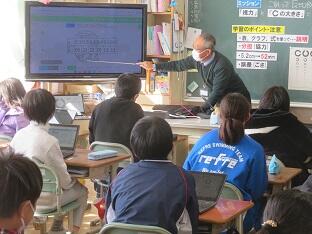

1月18日 4年プログラミング学習

前回に続いての学習です。前回は,プログラミングによりLEDを光らせるところまでできました。今回は,いよいよ「歩行者用の信号」をつくります。ICT支援員さんに協力してもらいながら,赤と青を交互に数秒間ずつ光らせるにはどんなプログラムにしたらよいか,考えながら指示を組み合わせていきます。

活動を見ていると,友達同士がよく教え合っている様子が分かります。「ここをクリックするといいよ。」「これを入れてみて。」丁寧に友達に説明しています。教えてもらっている友達も嬉しそうです。

さあ,いよいよ準備ができました。「信号」とつないでみましょう。うまく作動するでしょうか。おや?赤と青が同時に光ってしまいます。うーん,どうすればよいのでしょう。「ここが違うんじゃないの?」「ここに〇〇を入れないと」などと,グループのメンバーは,プログラミングの流れを確認し合って,組み直して何度か試しています。

しばらくすると,そのグループから拍手が起こりました。イメージどおりに赤と青を交互に光らせることができたようです。成功すると嬉しいですね。

1月17日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,ハムカツ,からしあえ,道産子汁です。

宇都宮市の学校では,給食室でご飯を炊いています。お米は宇都宮市でとれたコシヒカリを使っています。通常は,5%麦を混ぜた「麦入りご飯」として提供しています。「お米を食べると太る」と思っている人がいるかもしれませんが,和食の主食であるご飯は脂質の少ない食事の組み合わせができるので,食べ過ぎなければ太らないのです。

明日の給食も楽しみです!

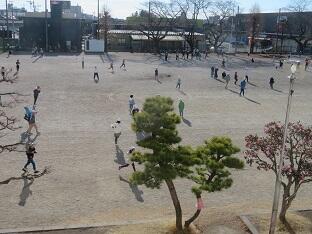

1月17日 なかよしタイム

今年度最後の「なかよしタイム」となりました。きょうは,陽射しがたっぷり注いで風も穏やかで寒さも和らぎ,校庭でも十分に活動を楽しめます。班の半分は教室での活動となりますが,限られた空間でも,遊びを工夫しながら異学年の子供たち同士交流を楽しむことができます。

縦割り班活動は,異学年の児童との交流をとおして,上級生にはリーダーシップや下級生への思いやりの心を育みます。下級生は,ルールを守り他学年の児童とも協力することを学んでいきます。上級生が手本となることで憧れをもつようにもなります。教室での友達関係だけでなく,幅広く異学年の児童とも交流する機会をもつことは社会性を育む基盤ともなり,学校では大切な教育活動の1つと言えます。

1月17日 2年図画工作

2年生の教室をのぞいてみると,子供たちが笑顔で画用紙に絵を描いています。テーマは「どうぶつさんといっしょ」です。動物を見たり,動物と遊んだりした体験を思い出して画用紙に表現しているようです。何人かの子に聞いてみると,「おばあちゃんの家に猫が3匹いてかわいいんです。」「きりんにエサをやったら大きな口を開けて食べてくれました。」「馬に乗ったことがあります。3回も乗ったんです。」などと,楽しそうに話してくれました。きっと,そのときの楽しい時間を思い出して描いているのでしょう。自然に子供たちの表情にも笑顔が浮かんできます。

動物の上に乗ったり,寄り添ったり,ぶら下がったり,餌をやってかわいがったりしている様子が画用紙いっぱいに描かれ,子供たちの気持ちが伝わってきます。作品の展示を楽しみに待ちたいと思います。

1月16日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,ジャンバラヤ,牛乳,ツナマヨオムレツ,ポテトスープです。

ジャンバラヤは,アメリカ合衆国の郷土料理です。米や肉,野菜などを使ったご飯料理の一つです。スペイン料理のパエリアをもとにつくられたといわれています。ご飯の赤い色はパプリカパウダーというパプリカをもとにつくられた辛味のないスパイスです。辛さが苦手な人も大丈夫です!

明日の給食も楽しみです!

1月16日 避難訓練(不審者対応)

不審者に対応する避難訓練を実施しました。警察のスクールサポーターの方に不審者役をお願いし,校舎内に侵入したことを想定して訓練を行いました。

まず,部外者の侵入に気付いた職員が近くの職員に情報を伝え,声を掛けます。「どうされましたか?」「何かご用ですか?」不審者は次第に荒々しくなりますが,放送によって駆け付けた職員が「さすまた」等をつかって,距離を取りながら動きを押さえていきます。不審者役のスクールサポーターの方の動きに応じて,職員も真剣にスクールサポーターに向き合います。子供たちは,先生の指示により,ドアに鍵を掛けたりバリケードをつくったりして教室内に身を潜めました。

職員は,子供たちの教室から遠ざけるように空き教室へ不審者を追い込み,さすまたで何とか取り押さえることができました。

落ち着いたところで,安全を確認し,けが人等の報告です。

訓練の後半には,各教室で,不審者対応についてのDVDを視聴しました。先生が不在のとき子供たちだけでどう対応すればよいのかなど,現実に起こりうる事態を想定した対応の在り方などについて,具体的に理解を深めることができました。

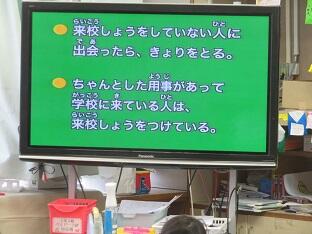

最後に,スクールサポーターの方から,登下校中や放課後,休日に地域で不審者に遭遇したときの対応について,合言葉「いかのおすし」の説明を中心に話を聞きました。

学校には,警報ランプや「さすまた」,合言葉など,不審者の侵入に対応するいくつかの設備や道具,約束ごとが準備されています。しかし,それらを効果的に機能させるためには,日頃からの心構えとシミュレーションにより,子供たちの意識を高めるとともに,職員の連携が重要になります。今回の訓練をとおして,改めて重要なポイントを学ぶことができました。

1月15日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,ふりかけ,牛乳,焼き鳥ふう和え物,根菜の味噌汁です。

明日の給食には,食材に大根が使われていますが,大根は全国各地で作られていて,冬になると甘さが増してきます。大根を食べると食物繊維を多くとることができます。食物繊維は便秘を予防し,生活習慣病の予防にもなります。葉も栄養が豊富なので,刻んで味噌汁に入れたり,ご飯に混ぜて菜めしにして食べることもあります。

明日の給食も楽しみです。

1月15日 練習を重ねて・・・

校庭では5年生と1年生がなわとびをしています。もうすぐ「大繩ロングランチャレンジ」の期間になるので,多くのクラスが長縄跳びの練習を始めています。5年生はさすがに上手ですね。子供たちはリズミカルに長縄を跳んでいます。回数が増えてくると掛け声も次第に大きくなってきました。

長縄跳びは,人数を調整することで一人一人の運動量も確保でき,友達同士の励まし合いやアドバイスなど,互いの関係を深めることができます。クラスの目標に向かって,練習を重ねて充実感,達成感を味わえるように頑張ってほしいです。

1年生は少し難しそうです。これから跳べるようになる子供たちがたくさんいます。失敗しても繰り返し頑張っている姿を見ると,応援したい気持ちも高まってきます。「がんばれ,がんばれ!」「もうすこし!」練習を重ねて,「できた!」という達成感をたくさんの子供たちが味わえるようになることを願っています。

1月12日 4年プログラミング

4年生ではICTを活用してプログラミングの学習をしています。きょうは,プログラミングでLEDを光らせる学習に取り組んでいました。ICT支援員さんにも協力してもらって学習を進めています。LEDを赤や緑にイメージ通りに光らせるために,順序だてて1つ1つ指示を設定していかなくてはなりません。「〇回繰り返す」「〇秒おきに〇秒間光らせる」「赤と緑を〇秒おきに交互に光らせる」など,複雑になればなるほど,プログラミングでは1つ1つの指示を工夫して組み合わせていく必要があります。そこが難しいところでもあり,面白いところでもあります。さて,子供たちは上手に指示を出せるでしょうか?

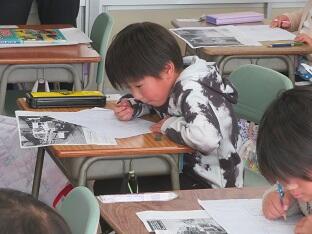

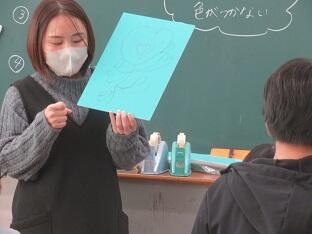

1月12日 4年図画工作

4年生の図画工作では版画の作品制作が始まりました。このクラスでは,きょうは下絵をたくさんの子供たちが描いています。彫刻刀で掘り進めることを視野に入れてデザインを考えています。先生は子供たちの様子を見て回り,それぞれの良さを示しながら近くの子供たちにもアドバイスをしていました。想像力を働かせて,表したいものをイメージしながら根気よく作品をつくりだしていってほしいですね。子供たちのこれからの活動が楽しみです。

1月11日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立を紹介します。コッペパン,りんごジャム,牛乳,鶏肉とじゃがいものケチャップ和え,ゆで野菜です。

鶏肉とじゃがいものケチャップ和えが提供されますが,ジャガイモは野菜ではありません。「いも類」で主にエネルギーの元になる食品に分類されています。しかし,野菜に負けないくらい,野菜の栄養「ビタミンC」もたくさん含まれています。栄養をしっかり補給して,寒さに負けない丈夫な体をつくりましょう。

明日の給食も楽しみです!

1月11日 1年 たこがあがったよ!

1年生が生活科の時間につくった「たこ」を上げています。寒空の下ですが,適度な風が吹き「たこ」が上がりやす環境となっています。子供たちは,走りながら夢中になって「たこあげ」をしているので,体もだんだん温まってくるようです。「上がった!上がった!」と笑顔で走り抜けていく子供たちは元気いっぱいでした。友達に「たこ」を持ってもらって準備をしたり,糸が絡まないように注意したりと,体験を通して学んでいることが色々とあるようです。最近では,お正月に「たこあげ」をする風景もあまり見かけなくなりました。ちょっとの時間ですが,昔遊びの楽しさにも少し触れられたような気がします。

1月10日 長縄跳びの季節です

昼休み。元気に校庭で遊ぶ子供たちの姿が見られます。この時期は,休み時間や体育の時間になわとびをする子供たちの姿が多く見られます。長縄跳び大会もあるので,休み時間にも長縄跳びをする子供たちの姿が見られ始めました。長縄跳びはたくさんの友達と関われるので,交流を深めるよい機会ともなります。

1月9日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立を紹介します。麦入りご飯,牛乳,いかの味噌漬け焼き,おひたし,いもこん鍋ふう汁です。

いもこん鍋ふう汁は,鳥取県の郷土料理「いもこん鍋」を給食用にアレンジしたものです。「いもこん鍋」はその昔,質素な生活をしていた鳥取藩の人々が家で育てたサトイモや安いこんにゃくなどを使って作った料理です。

明日の給食も楽しみです!

1月9日 1年むかしあそびをしよう

1年生の生活科には「むかしあそびをしよう」という単元があります。教室の黒板を見ると,かるたやすごろく,たこあげなど,たくさんの昔遊びの名前が書かれていました。子供たちから発表されたものでしょう。きょうは,その中でから「たこあげ」の準備として,ビニールだこにマジックで絵を描いています。「うーん,何を描こうかなあ」と迷っている子もいれば,早く描きたくてうずうずしている子もいます。絵が描けたら,今度は早く飛ばしてみたくなるのでしょうね。

1月8日 明日の給食は? -今年もよろしくお願いしますー

冬休みが終わりました。明日から学校が始まります。児童の皆さんはどんな冬休みを過ごしましたか?

給食室から,明日の給食の献立を紹介します。麦入りご飯,牛乳,チキンカレー,茹で野菜,だいだいのムースです。

デザートには「だいだいの豆乳ムース」が提供されます。だいだいは,小さなみかんに似た果物で,お正月の装飾用として鏡餅の上に飾られることが多いです。「代々(だいだい)」という名前から,縁起がよい果物とされているのです。また,だいだいは調理して食べたり,果汁は,ポン酢などの調味料としても使われます。

鏡餅は「三種の神器」をみたててあるとも言われ,餅は「鏡」,だいだいは「勾玉」,串柿は「剣」をあらわしています。1月11日は「鏡開き」ですね。今年も皆さんが健康で,楽しい学校生活を送れますように!

明日の給食も楽しみです!

12月25日 新年を迎える準備

今年最後の登校日となりました。大掃除をしている学級がありました。「今年最後だから・・・」と頑張っています。生活の場を感謝の気持ちも込めてきれいにしようという気持ちはうれしいですね。新しい年を気持ちよく迎えられそうです。

保護者,地域の皆様には,今年も大変お世話になりました。子供たちも皆様方に励まされ,見守られながらのびのびと学校生活を送ることができました。新しい年を迎えましても,引き続き,ご支援ご協力を賜りますよう,どうぞよろしくお願いいたします。

玄関前には,地域の中学校の生徒さんがつくってくれた門松が飾られました。神様をお迎えする準備も整いました。中学生の皆さん,毎年,素敵な門松を飾っていただきありがとうございます。

12月25日 いただきます!(クリスマスメニュー)

きょうの給食は,コッペパン,ブルーベリージャム,牛乳,タンドリーチキン,冬のミニサラダ,野菜スープ,ケーキです。

きょうはクリスマスメニューです。中学校でも同じメニューなので,兄弟で話題にしてみるのもいいですね。きょうは,ケーキを提供しているので,脂肪分の多い揚げ物(フライドチキン)ではなく,焼き物(タンドリーチキン)にしました。食後に楽しみがあると食事も楽しくなりますね。

明日から冬休みです。冬休みにはお正月もありますが,暴飲暴食には注意が必要です。冬休み明け,また元気に登校してきてくださいね。

きょうもおいしくいただきます!来年もよろしくお願いします!

12月25日 2年算数

子供たちは長さの単位「m」を学習しました。きょうは,長いものの長さを自作のテープを使って測っています。黒板や配膳台,掲示板,ロッカーなど,友達と協力してテープをまっすぐにのばしたり,印をつけてテープを付け足して測ったりしています。これにより,子供たちは「〇m〇〇cm」という長さの表し方を学び,長さの感覚を養っていきます。

12月22日 6年国語

国語の教材に「ヒロシマのうた」という物語があります。戦争の悲惨さや人々の苦しみ,悲しみが読み取れる教材です。子供たちは,そのほかにも,並行して,戦争や平和に関連した作品をいくつか読み進めています。いずれは,その中から自分が選んだ作品について「推薦カード」を書き,紹介する学習が予定されています。

きょうは,他校の小学校から送られてきた「推薦カード」を読み,推薦文のよさを中心に感想を書いたり,自分の考えを書いたりしています。学級の友達だけではなく,他校の6年生の作品に触れるのは,互いにとてもよい刺激になります。この後,自分が「推薦カード」を書く際の参考にもなりますね。

12月22日 昼休みの校庭

たっぷり陽射しが届いていますが,じっとしていると風が冷たく寒さを感じます。そんな中,たくさんの子供たちがドッジボールや鬼ごっこ,縄跳びなどで遊んでいます。みんな元気いっぱいです。

もうすぐ冬休み。体調を崩している人は早く回復して,みんなが楽しい冬休みを過ごせるように願っています。

12月22日 いただきます!(冬至メニュー)

きょうの給食は,麦入りご飯,セルフてんどん(いか・かぼちゃ),牛乳,塩昆布あえ,投入入りみそ汁です。

きょうの献立は冬至メニューで,学校園の統一献立【ほくほくランチ】です。冬至というのは,1年で一番夜が長い日のことです。反対に一番夜が短い日を夏至といいます。また,冬至には,今年とれたかぼちゃを食べ,ゆず湯に入って無病息災を祈る習慣があります。無病息災とは,病気をせず,健康であるという意味です。かぼちゃは夏が旬の野菜ですが,保存ができるので,冬に濃い色の野菜が少なかった昔の人には大切な食べ物でした。好き嫌いをしないで,寒さに負けない元気な体をつくりましょう。

きょうもおいしくいただきます!

12月22日 4年理科

テーマは「空気の温度と体積」です。子供たちは,丸底フラスコに閉じ込めた空気が,温度によってどう変化するかを実験で確かめようとしています。ガラス管の中にゼリーを入れてその動きを観察するのですが,ゼリーを入れるのが少し難しいようです。準備に手間取りながらも頑張りました。さあ,いよいよ実験開始です。お湯や水の中にフラスコを入れたとき,ゼリーはどのように動くのでしょう。結果をしっかりまとめて,考察してみましょう。

12月21日 5年総合的な学習の時間

5年生の総合的な学習の時間です。5年生は,地域の方のご支援,ご協力により,田植えや稲刈りの体験をしてきました。それらの体験や社会科の授業を通して「米」への関心が高まっているところです。総合的な学習の時間では「米から広がる世界」をテーマに,さらに,いろいろな観点から「米」や「食」について調べていきます。この活動により,これまでの食生活を見直したり,これからの生活に生かしていこうとする意欲や態度を育てることがねらいとなっています。

活動の様子を観察すると,これまでに興味のある事柄を調べ,子供たちはメモに残して準備しているようでした。きょうは,タブレットを使って内容を整理してまとめていくようです。子供たちのタブレットには「米の種類」,「米の歴史」,「米を使った料理」,「米を使ったお菓子」,「米に合うおかず」などの項目が見られます。子供たちがどのようにまとめていくのか,今後が楽しみになりました。

12月21日 機動班のみなさん ありがとうございます!

きょうは機動班の皆さんの来校日です。雨が降ると,ところどころ,決まった範囲で水たまりができ,なかなか水が引かない状況でしたので砂を補充しました。きょうは機動班の皆さんが砂をならして整地してくれました。これで,少しでも,解消できればよいのですが・・・。

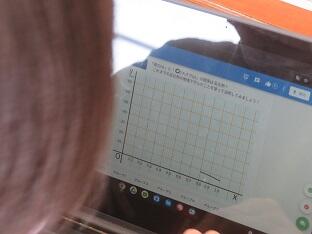

12月19日 小中交流授業

中学校の先生が来校し,6年生に数学(算数)の授業を行いました。学習内容は「反比例」です。子供たちは,視力検査に使われるランドルト環(一部が欠けた輪)の直径と視力の指標との関係を調べます。反比例の関係は,一方が2倍,3倍・・・になると,もう一方が2分の1,3分の1・・・になることを学習しているので,子供たちは,すぐに「反比例ではないか」と予想します。そして,直径を計り,表にまとめたり,グラフや式に表したりしながら反比例であることを説明していきました。

中学校では,さらに,反比例の数式を方程式として考えを深めたり,曲線のグラフを双曲線のグラフとして捉えなおしたりするようですが,基本となる考え方は小学校で学んでいるようです。きょうは,タブレットのスクールタクトの機能を使って学習しました。子供たちは,中学校の数学の学習につながる内容を復習するとができ,進学への期待感がちょっぴり高まってきたようです。

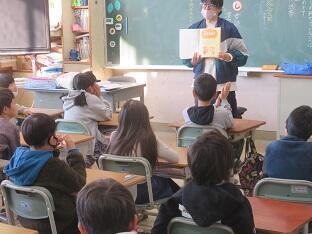

12月18日 授業研究会

教科指導員の先生をお招きして,校内授業研究会を開催しました。1年生と2年生の国語の授業を参観し,説明文の読み取りを通して,読解力や表現力を高める授業の実践について意見を交わしました。各先生からは,授業に見られる子供たちの学習活動のよさや,学習の積み重ねによる読解力や表現力の向上について活発に意見が出されました。指導の先生からは,ねらいを明確にした授業展開のよさや深い教材研究が感じられることなどについてのお話をいただいたほか,さらに学習を深めるための指導者の指示,助言の在り方などについてご指導をいただきました。ご指摘いただいたことや各先生で共有した授業や学級経営のよさを今後も全校で生かしながら,子供たちの教育活動の充実を図っていきたいと思います。

12月18日 2年国語

「どうぶつのひみつをさぐろう」がテーマです。子供たちは,教科書の教材文「ビーバーの大工事」の文章から,ビーバーがダムをつくることができる理由を体の特徴と関連付けて読み取ったり,ビーバーがどのように巣をつくるのかを読み取ったりしてきました。きょうは,その読み取ったビーバーの「ひみつ」をもとに,重要な部分を見つけ出しながらクイズを作成しています。〇×クイズをつくっているようですが,×が答えになるクイズは,大切なところを読み取った上で,さらにその部分をもっともらしく変えていかなくてはならないので高度な学習活動になります。それでも,考えることを楽しみながらクイズを作成している子供たちの様子も見られます。子供たちは,この後,ペアで確認したり,グループでクイズを出し合ったりしながら学習を深めていきました。最後には,みんな元気にクイズに答えていました。

12月18日 1年国語

「のりもののことをしらべよう」がテーマです。これまでに教科書の教材文を用いて,いろいろな乗り物について「役目」「つくり」「できること」を読み取ってきました。きょうは,自分の好きな乗り物について図鑑の説明を読み取って調べています。難しい文章もありますが,友達と話し合いながら,文を確認しワークシートにまとめています。子供たちの学習の様子を見ていると「どの部分をどのように書けばよいのか」,図鑑の説明文をじっくり読み取りながら書いています。また,話合いでは「ここを書けばいいんじゃないかな」とアドバイスをしている子もいます。文章と向き合い,友達と関わり合いながら学習を深めている様子が分かります。子供たちが調べた事柄は,乗り物の絵も添えて,いずれ図書室に置かれて紹介されます。楽しみですね!

12月14日 3年図画工作

図工室からのこぎりを引く音が聞こえます。「ザク,ザク,ザク・・・」3年生の子供たちが角材を切っていました。「この後どうするの?」と聞いてみると,「ボンドでくっつけて・・・」と答えが返ってきました。きょうは,とにかくいろいろな形に角材を切り取り,部品をそろえていくようです。のこぎりを使う練習のようにも見えます。子供たちは,しっかり角材を押さえて順調に切り取っていますが,見ているとちょっぴりハラハラします。落ち着いて切り進めましょう。

12月14日 読み聞かせ

「おひさま」の皆さんによる読み聞かせがありました。「おはなし楽しかった!」と笑顔で話す子がいます。たくさんの子供たちが同じ気持ちになっていることでしょう。1年生のあるクラスでは,「楽しかった!」「鬼が出てきた!」「絵がこわかった」など,色々な感想を話してくれました。

きょうは,今年度最後の読み聞かせでした。最後に,子供たちから感謝のお手紙を手渡しました。「おひさま」の皆さん,今年も楽しい時間をありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月13日 読書週間中の図書室

今週は校内読書週間です。図書委員会では,読書マラソンや読書ビンゴ,図書室クイズなど,みんなが楽しめる企画を色々と考えました。昼休みになると次第に子供たちが図書室に集まってきます。子供たちは「しおりをもらえました!」「1冊多く借りられる券をもらえました!」などとうれしそうです。校内読書週間は,子供たちが本に親しむよい機会になっています。

12月13日 いただきます!「好き嫌い克服メニュー」(ごぼうの巻き)

きょうの給食は,麦入りご飯,ごぼうカレー,牛乳,ゆで野菜です。

今月の好き嫌い克服メニューは,たっぷりのゴボウを使った「ごぼうカレー」です。ゴボウが苦手な人はいますか?

よく噛んで食べることが必要な野菜ですね。ゴボウ独特の歯ごたえは,豊富に含まれる食物繊維がもとになっています。食物繊維の量は野菜の中でトップクラスです。腸の中にある余計なものをきれいに掃除する働きがあり,便秘を予防します。1年中食べることができますが,旬は11月から1月です。まさにこの時期ですね。さあ,よく噛んで味わって食べましょう。

きょうもおいしくいただきます!

12月12日 3年理科

「電気で明かりをつけよう」がテーマです。子供たちは,乾電池と豆電球を使って明かりをつけようとします。どのようにつなげば明かりがつくのでしょうか。グループになって相談しながら試しています。

「あれ,つかない!」一度は明かりがついたのにつかなくなってしまいました。友達が調べてくれました。「豆電球が緩んでいたからだよ」無事,明かりをつけることができました。

子供たちは試してみたことを記録しています。このあともいろいろなつなぎ方を試して,明かりがつくときとつかないときの違いを発見していきます。

12月12日 いただきます!

きょうの給食は,麦入りご飯,牛乳,イワシおかか煮,もやしとニラのおひたし,ショウガ入り豚汁です。

今月の地域学校園のめあては,「寒さに負けない食事をしよう」です。寒さが厳しくなってきたときに,取り入れる栄養のバランスがとれていなくて,身体が冷えているとかぜをひいてしまいます。かぜを予防するためには,色々なものを好き嫌いしないで栄養バランスよく食事をすることが大切です。また,きょうは豚汁にショウガを入れてみました。冬になると,ショウガ入りのさまざまな料理や飲み物が出てきます。ショウガはサプリメントや漢方薬にも使われていて,血行をよくし,体を温める効果があります。

きょうもおいしくいただきます!

12月12日 2年図画工作

2年生の版画の作品づくりです。いよいよこのクラスは作品の完成が近づいているようです。ローラーをかけて型をとったデザインに,子供たちが絵を付け加えたり模様を描き入れたりしていますが,スポンジを使って模様を広めている子もいます。マジックを使って目立つように工夫している子もいます。一人一人,少しずつイメージが広がっているようです。

「赤と青の2色でスポンジを使って色を付けてみたら,ちょっとへんになっちゃったので白を付けてみました。」という子がいました。工夫したり,更にイメージ通りにしよう修正したり,頑張っています。先生も「おっ素敵だね」「この色もいいねえ」と子供たちにそれぞれの「よさ」を伝えます。子供たちも楽しそうにデザインを広めています。

12月11日 いただきます! ーおはなし給食ー

今週は校内読書週間です。さまざまな行事が企画されていますが,そのひとつに「おはなし給食」があります。お話に関連したメニューが給食で提供されます。きょうはどんなメニューでしょう?

きょうのメニューは,スパゲティミートソース,サラダ,オレンジゼリー,牛乳です。

「ピヨピヨスーパーマーケット」というお話に関連したメニューになっています。

このお話は・・・

お買い物が大好きなピヨピヨ5兄弟。きょうはママとスーパーに来ました。ママがタイムセールに夢中になっている間に,お買い物かごはピヨピヨたちの好きなものでいっぱいに!「だめだめー,ちょっとまってくださーい!」レジに行く前にママに見つかってしまいました。がっかりするピヨピヨ5兄弟をよそに,お家に帰ってからママが作ってくれた夕食とは?・・・仲良しでかわいいピヨピヨたちの楽しいお話です。

きょうもおいしくいただきます!

12月11日 4年ブックトーク

4年生では,国語の授業で物語「ごんぎつね」を学習します。きょうは,司書の先生が,作者である新見南吉さんと彼が創作した3つの童話を紹介してくれました。本のあらすじを紹介したり,本文を一部読んだりして,「おもしろそう」「この続きはどうなるんだろう」「読んでみたいなあ」という気持ちにさせてくれました。また,「ごんぎつね」から受ける印象とは異なる童話に触れることで,作者に対する見方も広がり,読書の幅広さを知り,読書への意欲喚起につなげることができます。子供たちも興味をもって聴き入っていました。

12月9日 みなみん祭り

PTA主催の「みなみん祭り」が開催されました。スノードームづくり,プラバンキーホルダーの制作,おかし釣り,しおりづくり,ボール投げ,輪投げなど,たくさんのコーナーが各委員会ごとに設置され,どのブースも子供たちであふれています。順番待ちの列も長く伸びていました。体育館の傍らではバザーも開催されていました。こちらも盛況のようです。執行部の皆さんは,フランクフルトやジュースの販売で祭りを盛り上げています。好天にも恵まれ,校庭では,野球やサッカーの体験も始まりました。子供たちもたくさん集まり,とても楽しそうです。途中,ブラスバンドの演奏も入って,祭りに花を添えています。

PTAの皆様,本日は早朝よりご準備くださいましてありがとうございます。数年ぶりの開催とあってご苦労されたことも多かったことと思いますが,子供たちには,親子そして友達同士で楽しんだ思い出に残る1日となったことでしょう。ありがとうございました。

12月8日 5年出前授業

5年生が「情報」に関する出前授業に臨みました。JR東日本の職員の皆さんをお招きし,「鉄道と情報ネットワークの関係」をテーマに学びました。キーワードは「便利・快適・環境」と「安全・安心・安定」です。子供たちは,まず,「切符」が「Suica」へ変わったことで,生活や環境がどう変化したかを考えます。時間の短縮や人員の削減,紙の節約につながり環境にもよい影響を与えていることをグループで話し合いながら考えます。

次に「安全・安心・安定」のキーワードにつながる課題について話し合いました。「列車に運休や時刻変更があったときに,どのような情報をだれがどのように伝えていくか」を考えました。子供たちは,まず,情報を速やかに伝えるシステムを知ります。そして,線路に異常が発生したことを想定して,指令室,メンテナンス業者など,役割を分担して流す情報を話し合って考えていきます。

今回の授業では,鉄道に関連した「情報」を扱いました。生活の中には様々なあふれています。子供たちは,今後,社会科の学習で改めて情報と産業や生活とのかかわりについて学びます。今回の学習内容を基にして,学習がより深まっていくことを期待しています。

12月8日 2年図画工作

先日の版画学習の続きの時間です。子供たちは,型紙を写し取ったデザインに,絵の具やクレヨンで絵を付けたしたり,模様を描き入れたりしています。イメージを広げながら楽しそうに活動していました。