文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

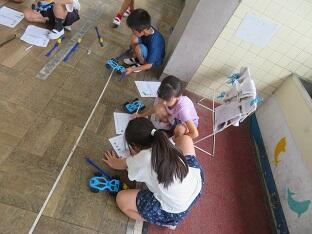

9月13日 1年図画工作

1年生の図画工作の授業です。テーマは「ふわふわ ゴー」です。風で動くおもちゃを作っています。子供たちは,持参した容器を使って,色を塗ったり,色紙を切り取って貼ったりしておもちゃを作っています。どんな形にしたら風を受けてよく動いてくれるのでしょう?そんなことも考えながらデザインしています。「ここを塗るのが難しいなあ」という子も。いろいろと経験しながら学んでいきます。ハサミを上手に使って材料を切り取っている子もいます。中学生も見守ってくれています。完成してみんなで遊ぶのが楽しみですね。

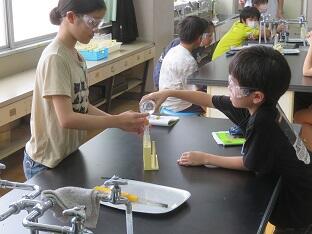

9月12日 クラブ活動

夏休み明け初めてのクラブ活動です。写真は科学クラブと工作クラブの様子です。科学クラブでは,子供たちから提案された実験等を順番に進めているようです。きょうは「プルプルせっけん」を作っていました。理科室には,ほのかにいい匂いが漂います。工作クラブは「ストーンアート」に挑戦です。描くものを考えて,大きさや形の合った石を持参してきました。みんな楽しそうにデザインを描いています。

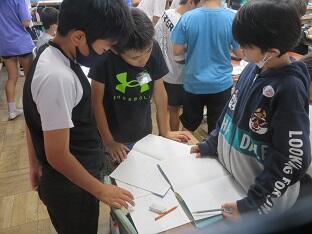

9月12日 3年スーパーマーケット見学

3年生が地域のスーパーマーケットを見学しました。子供たちは店内を班ごとに回ります。買い物も経験します。商品の並べ方の工夫など,店員さんにインタビューして,確認したことをメモを取りながら見学している様子です。他のお客様の迷惑にならないように,気を付けながら静かに歩く姿が見られたり,「ここは通路だからこっちで待っていよう」とつぶやく声も聞こえたりするなど,マナーも頑張って守っています。買い物は300円分です。「ジャガイモを買いました。きょうは味噌汁に入れます。」と教えてくれた子もいました。「ケチャップは大きいのを買えなかったから小さいのにしました。」という子もいました。みんな,お家の人から頼まれたものをしっかり探して,所持金を考えながら買い物ができたようです。保護者の皆様,ご支援ありがとうございました。お忙しいところご協力いただきましたスーパーマーケットの皆様,子供たちの様子を笑顔で見守ってくださいました地域のお客様,ありがとうございました。子供たちにとって,とてもいい経験となりました。

9月12日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,ポークシュウマイ,ゴーヤチャンプルー,味噌汁です。

きょうは沖縄県の料理を紹介します。ゴーヤチャンプルーの「チャンプルー」とは,沖縄の言葉で「炒め物」のことです。ゴーヤは苦くて苦手だという人もいるかもしれません。給食では,苦みをとるために,塩もみと水さらしをしています。苦手だと思っている人も一口チャレンジしてみてほしいですね。

きょうもおいしくいただきます!

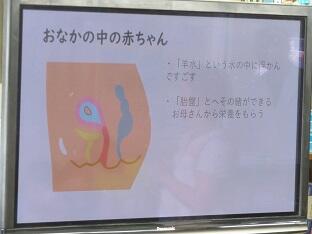

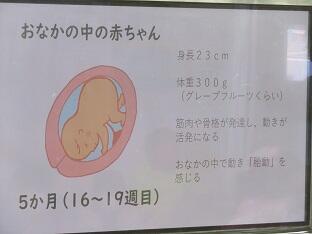

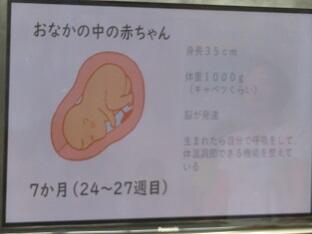

9月12日 5年理科

5年生の理科の授業「ヒトのたんじょう」です。ヒトが母体内でどのように成長していくのかを調べる学習ですが,きょうは養護教諭が授業に参加してくれました。受精卵の変化,母体内での成長の様子などについて,体験談を入れながら説明してくれました。「みんなが生まれてくる確率は1400兆分の1という奇跡なんです」から始まって,母親の体の中で赤ちゃんが頑張っていること,生まれてくる赤ちゃんを母親が一生懸命に守っていることを話します。だからこそ「お父さん,お母さんへの感謝の気持ちを忘れないでほしいのです」「命を大切にしてほしいのです」「自分の命だけでなく,友達やみんなの命も大切にできる人になってほしいのです」と訴えます。出産,子育てを体験された方のお話は,知識の習得以上に価値があります。子供たちの心にもしっかり届いてくれたことでしょう。

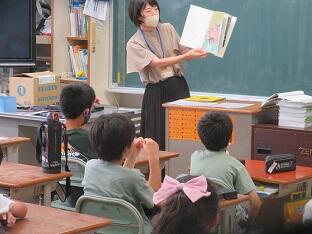

9月12日 読み聞かせ

きょうは,夏休み後初めての”おひさま”の皆様による読み聞かせの日です。皆様には,いつも,お忙しいところご準備くださりありがとうございます。感謝申し上げます。教室を後方からのぞかせていただくと,子供たちが絵本や紙芝居をじっと見つめている様子が後ろ姿からでも感じ取れます。

9月11日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,豚キムチ炒め,トックスープ,はちみつレモンゼリーです。

韓国のトックというと辛いイメージですが,給食ということで,鶏の旨味を味わえるスープにしました。トックは韓国のおもちです。一口一口小さくよく噛んで食べてほしいです。

きょうもおいしくいただきます!

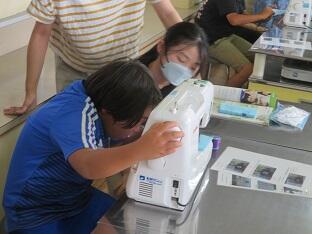

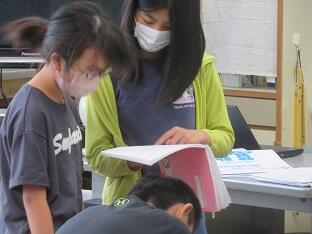

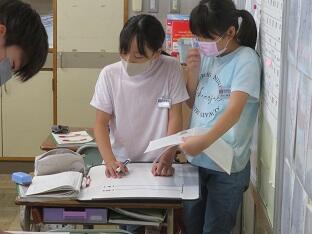

9月11日 5年家庭科

5年生の家庭科の授業です。テーマは「ミシンでソーイング」です。子供たちはミシンの各部の名称を確認して,糸をかけ,縫う準備をします。針をつけて,下糸・上糸をかけて,速度の調節の仕方を理解して・・・,確認することがたくさんあります。子供たちはミシンと真剣に向き合って頑張っています。きょうは,ボランティアの方もたくさん応援に来てくださいました。助かります。一人一人,丁寧に声を掛け見守ってくださいました。子供たちも少しずつ慣れてきたようです。直線で縫ったり,曲線にしてみたり,返し縫を試してみたり・・・,個人のペースに合わせて取り組みました。

9月11日 変わりました!

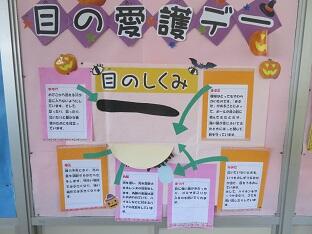

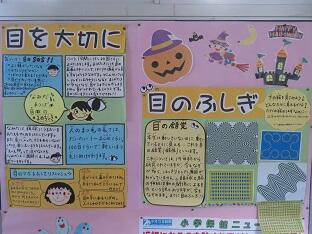

図書室や保健室前の掲示が変わりました。図書室前の廊下には,夏休み中に子供たちが取り組んだ「親子読書」の記録が掲示されています。子供たちは,絵と文章で,読んだ本の感想やその本を手に取った理由,その本をお勧めするコメント等を記載しています。また,保護者の方の声も記載されていて,子供と一緒に読んだ感想など,お子さんの文章に答えるように綴られています。図書館司書の先生からも,一枚一枚に丁寧にコメントが寄せられていました。

保健室前には「目の愛護デー」を前に目の健康に関する資料が掲示されました。「目のしくみ」「なみだ・まつげの豆知識」「目の錯覚」「目のツボ」など,分かりやすくまとめられていました。目の健康に関する知識を身に付けて,視力の保持や目の病気に気を付けていきたいですね。

9月10日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,さばの香辛焼き,おひたし,味噌汁です。

きょうは「まごわやさしい」献立です。豆類の「ま」は味噌,ごま類の「ご」はさばの香辛焼きの味付けのゴマ油,わかめなどの海藻類の「わ」は味噌汁のワカメ,野菜の「や」はたくさん入っていますね。魚の「さ」はさば,シイタケなどのキノコ類の「し」は味噌汁のえのき,イモ類の「い」は味噌汁のジャガイモです。普段の食事でも「まごわやさしい」食材を意識できるといいですね。

9月10日 2年図画工作

2年生の図画工作です。テーマは「いろいろもよう」です。半紙やティッシュペーパーを四つ折りにして,インク,マジックで色をしみ込ませ,開いた紙の模様を楽しみます。初めは恐る恐るインクをしみ込ませて紙をゆっくり開いていく子供たち。きれいな模様が現れると「先生,見て・・・」とうれしそうです。慣れてくると,開いたときの模様をイメージしているのか,対照的なデザインを考えたり,グラデーションをつけたり,簡単な絵を描いてバランスよく配置させたりと,工夫もいろいろと見られました。宮っ子チャレンジの職場体験学習で来校中の中学生も,2年生の子供たちとコミュニケーションを取りながらサポートしてくれています。楽しみながらの活動となりました。

9月10日 ハートフル朝会

きょうは3年生の取組が発表されました。「取組を通してどんな気持ちになりますか」何人かの子供たちがインタビューに答えています。「友達の気持ちが伝わってきて心があたたかくなります」「新しい自分を見つけるきっかけになります」「クラスのみんなが元気に仲良く遊んでいることを知り,自分もうれしくなります」「ほっとします」「うれしくてハッピーな気持になります」たくさんの子供たちが,こんな気持ちをいっぱいもってくれたらうれしいですね。

9月9日 4年体育

4年生の体育の授業を参観しました。「体のバランスをとる運動」です。背中合わせに腕を組んで立ち上がろうとしています。何回か試しているうちに,立てる子供たちも増えてきました。「やったあ,やったあ」と,喜ぶ声も聞こえます。子供たちは次第にコツが分かってきたようですね。

リズムよく「前,横,前・・」と輪にジャンプをしながら進んでいきます。列を組んで集団で進んでいくので,リズムに合わないとバラバラになってしまいます。繰り返しトライしていると,次第に全員の動きもそろってきました。集団の仲間意識も高まっていくようです。

中学年の児童は,身体の色々な部位を使って動きを組み合わせ,動きの感覚を養うことがとても重要になります。子供たちは,楽しみながら色々な運動に取り組みました。「楽しかった」という声も多く聞かれました。今後も,楽しい運動が待っていることでしょう。みんなと一緒に運動する楽しさにたくさん触れられるといいですね。

9月9日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,ぎょうざロール,ニラと春雨の炒め物,豆腐のスープです。

きょうは「ニラと春雨の炒め物」の登場です。ニラはスタミナのつく野菜の代表です。鉄分,ビタミンなどの栄養が豊富で,疲労回復や免疫力を上げるのに役立つと言われる緑黄色野菜です。宇都宮市は「餃子の街」として有名ですが,これも栃木県のおいしいニラがあればこそですね。たくさん食べてスタミナをつけましょう。

きょうもおいしくいただきます!

9月9日 1年音楽

1年生の教室から鍵盤ハーモニカの音色が聞こえてきます。♪♪ドレミ ♪♪ミレド・・・。先生の合図に合わせて音を出します。タンギングや指の押さえ方を意識して,子供たちはリズムよく音を出します。隣の人に聞いてもらって,上手なところを伝え合いました。「きれいな音だった」「音楽家みたい」「ドレミとミレドがよくできていた」「リズムがよかった」など,子供たちは感想を伝え合います。「ありがとう」と答える子供たちの様子もかわいらしかったですね。楽しそうに活動しています。みんなと一緒に音を奏でる楽しさをこれからもたくさん味わってほしいと思います。

9月6日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,米粉パン,牛乳,チリコンカン,ゆで野菜,ヨーグルトです。

きょうのチリコンカンに入っている豆は「大豆」です。大豆は,豆類の中でも特に栄養豊富で,いま注目されている食品です。ハンバーガーショップでは,肉の代わりに大豆からつくられたパティを使ってつくったソイミートが人気です。大豆は肉よりもカロリーが低く,低脂質で高たんぱく,アスリートの体作りにも活躍しています。さらに,食物繊維や鉄分,ビタミンが豊富です。

きょうもおいしくいただきます!

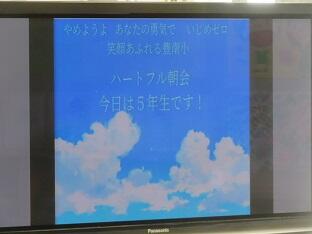

9月6日 ハートフル活動紹介

今月は「いじめゼロ強調月間」です。豊南小では,児童会を中心に考えたスローガン「やめようよ あなたの勇気で いじめゼロ 笑顔あふれる 豊南小」に基づいて,各学級でハートフル活動を展開しています。今月は,各学級のいじめ防止に向けた取組について,学級代表の児童にインタビューをしながら取組を紹介をしていく予定です。きょうは5年生3クラスの取組を紹介しました。「いじめをなくすために学級ではどんな取組をしているか」「どんな学級にしていきたいか」などを発表することで,いじめ防止に向けた思いを学級全体,学校全体で共有し機運を高めていきたいと考えています。

9月5日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,豚肉の生姜焼き,冬瓜の胡麻酢和え,韓国風味噌汁です。

冬瓜は夏が旬の野菜です。冬まで保存が可能であるという意味から「冬」に「瓜(うり)」と書いて「とうがん」と名づけられました。ほとんどが水分で,むくみを取ったり体温を下げたりする効果があります。カリウムを多く含むので,高血圧予防,肌の健康や身体の免疫力を高める効果があり,ビタミンCも含まれています。冬瓜を使った料理には,スープやあんかけ,煮物,味噌汁などがあります。

きょうもおいしくいただきます!

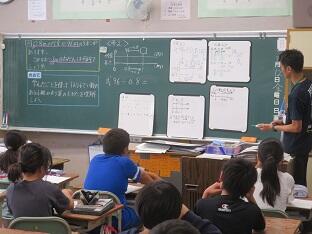

9月5日 1年算数

1年生の算数です。「いくつになるか考えよう」をテーマに,子供たちは10より大きい数の数え方を考えています。友達と一緒にブロックを操作しながら数えているようです。「2,4,6,8・・」「5と5で10,あと3個あるから・・」「10と10で20でしょう。あと2個あるから・・」色々な方法を考えているようです。「どうやって数えたの?」と聞いてみると,分かりやすくしっかり説明できる子もいます。順序よく説明できる力も大切です。また,数の合成や分解は,これからの足し算や引き算の計算の仕方を考えるうえで,基礎となる大切な考え方です。

9月4日 4年体育

4年生の体育の授業です。跳び箱運動で「台上前転」の練習をしていました。たくさんの子がリズミカルに練習を繰り返しています。楽しそうです。跳び箱の手前側に両手を着いてしっかりと体を支えたり,あごを引いて後頭部をつけたりするなど,気を付けるポイントがいくつかあります。先生も「あごを引いて・・」と個別に声を掛けながら見ています。背中を丸めて回転して足をそろえて上手に着地している子もいました。それぞれに上手にできているところがあるので,改善点を明確に練習を重ねると,更に綺麗なフォームで運動することができそうです。

9月4日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,イワシの味噌煮,キュウリともやしのお野菜,豚肉とジャガイモの煮つけです。

【9月の給食のめあて】

今月のめあては「食事と健康について考えよう」です。私たちの体は「食べたもの」からつくられます。食事は健康な生活のためには欠かせません。栄養バランスの知識も必要です。自分の体のために,苦手なものでも一口食べられるといいですね。

きょうの「キュウリともやしのお野菜」は,夏休み前に募集したおすすめ野菜料理から選んだ1年生のレシピです。野菜を千切りにして,野菜が苦手な人でも食べやすいように味付けを工夫している点がポイントです。

きょうもおいしくいただきます!

9月3日 いただきます!

給食室からきょうの献立についてお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,セルフ豚丼,冷やっこ,小松菜とキノコのごま味噌汁です。

きょうは,冷やっこがついています。冷やっこと呼ばれるようになったのは,江戸時代からだと言われています。大名行列の先頭を行く「やっこさん」からきています。やっこさんが着ている服の袖に豆腐のような四角い模様が描かれていて,その模様から,冷やした豆腐を「冷やっこ」と呼ぶようになりました。

きょうもおいしくいただきます!

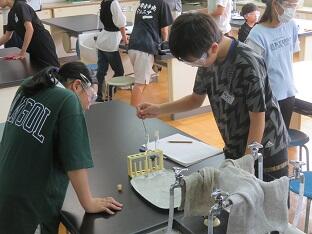

9月3日 6年理科

6年生の理科の授業です。「炭酸水には何が溶けているか」について実験を通して確かめます。子供たちは,まず,予想を立てます。「窒素?」「二酸化炭素?」といった気体の名前が出されました。「炭酸」という漢字から「二酸化炭素かも?」という子もいます。「なるほど!」と,うなずく子も。自由に発言できる雰囲気があると,授業への興味も高まります。先生は,これまでの学習から,気体を検出する方法を話合いを通して確認していきました。

「火のついた線香を入れたら?」「石灰水を入れたら?」子供たちは,既習した気体の性質を想起して確認していきました。

「炭酸水から気体を取り出すことができたけど,その気体を水に溶かすことはできるのかな」先生は,授業の終わりに1つの実験を提示します。ペットボトルがへこんだことで気体が水に溶けたことが分かります。また,先生は,塩酸やアンモニア水を蒸発させたときに,何も残らなかったことを振り返らせ,それらに溶けてい物質がどんな状態の物なのかに気付かせていました。次の学習にもつながっているようです。

9月2日 いただきます!

給食室からきょうの献立についてお知らせします。きょうは,麦入りご飯,ふりかけ,牛乳,酢どり,わかめスープです。

8月31日は「野菜の日」でした。昭和58年に野菜に関わる人たちが,もっと野菜のよさを知ってほしいと,8と3と1で「やさい」の語呂合わせから8月31日を野菜の日としました。子供が1日に食べるとよい野菜の量は240g~300gとされています。1回の食事で80g~100gです。給食では,汁物など,ほかのおかずにも野菜を使うので,ゆで野菜は1人65gぐらいです。きょうは,ふりかけを野菜ふりかけにしました。

きょうもおいしくいただきます!

9月2日 2年体育

2年生が「鉄棒を使った運動遊び」をしています。低学年の鉄棒運動では,遊びの感覚で鉄棒にぶら下がったり,鉄棒に膝や腕,腹等で支持したり,揺れたり,跳び上がったり,跳び下りたりする活動が中心になります。子供たちは,「こうもり」や「地球回り」など,楽しそうに運動しています。高鉄棒にぶら下がっている子もいます。誰もが鉄棒での運動を得意としているわけではないですが,苦手な子も膝を掛けて鉄棒の上に乗ろうとするなど,みんな一生懸命に頑張っている姿が見られました。

8月30日 4年SDGs出前授業

4年生の子供たちが,近隣の企業のご協力により,SDGsの理解や実践に向けた意識を高める授業に取り組みました。SDGsには17の具体的な持続可能な開発目標が設定されています。子供たちもよく目にしているものです。でも,1つ1つの目標に,自分たちの考えや行動がどのようにつながっているのかを知識として身に付け,行動の根拠として考えるまでには深まっていなかったかもしれません。今回の授業は,改めて考えを深めるきっかけを与えてくれた授業となりました。

「植物を育てる」「鉛筆を最後まで使う」「トイレを大切に使う」「読書をする」「いじめや差別をしない」「ごみを分別する」「相手を思いやる」・・・,普段の自分たちの行動が,どのようにSDGsにつながっているのかを友達と話し合いながら考えます。ストーリーを考えていくことで,1つ1つの行動や考えがいろいろなSDGsにつながっていることが分かり,それらを大切にしていくことが自分たちの将来を豊かにすることにもつながっているのだということに気づきました。

8月29日 休み時間

久しぶりの学校です。休み時間には,校庭で友達と元気に遊ぶ子供たちの姿がたくさん見られました。学校にも活気が戻ってきました。楽しそうです。

休み時間の終わりに,一年生が水筒の置き場所にやってきました。水筒はたくさん置いてあるのに取りに来た子は1人だけです。みんな持ち帰るのを忘れているのでしょうか。様子を見ていると,その子は黙ってみんなの分を集めています。すると,思い出したのか,すぐに後から2人来ました。結局,分担して,3人で友達の水筒を持ち帰ることにしたようです。昇降口に向かう3人の様子を見ていると「割れると大変だから歩いていこう・・・」というつぶやきも聞こえてきました。ほっこりする一場面でした。教室に戻っての子供たちの様子も浮かんできます。

8月29日 夏休み明けの会

夏休みが終わりました。保護者の皆様には,お子様の夏休み中の生活について大変お世話になりました。また,盆踊り大会や奉仕活動等,お忙しいところご尽力,ご協力くださり感謝申し上げます。

【豊南小盆踊り大会】

【PTA奉仕活動】

きょうから学校生活が再開します。久しぶりに友達に会えて「うれしい!」という子もいるでしょう。登校時には,買い物に出かけたこと,旅行に行ったこと,大会に出場したことなど,夏休み中の思い出を何人かの子が話してくれました。楽しい思い出を作ることができたようですね。

今朝の「夏休み明けの会」校長先生の話では,テレビ放送により,パラリンピックに出場する栃木県出身の大谷桃子選手に触れ,「努力」について話しました。1学期の終業式を一つの区切りとして,自分なりに努力を継続して目標を達成できることを願っています。子供たちがどんな頑張りを見せてくれるのか楽しみです。

7月19日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,クロックムッシュ,ポトフ,ゆで野菜,豆乳ブラマンジェ,牛乳です。

7月26日からパリオリンピックが始まります。きょうの給食は,パリオリンピック応援献立としてフランスの料理が提供されています。クロックムッシュは,オペラ座近くにあるカフェで提供されたホットサンドイッチがはじまりと言われています。また,ポトフは,フランスの家庭料理の1つです。大きな鍋にかたまり肉や大きく切った野菜を入れてコトコトと煮込んで作ります。豆乳ブラマンジェについては,フランス語で白いを「ブラン」と言い,食べ物のことを「マンジェ」と言います。

夏休み前,最後の給食もおいしくいただきました!

7月19日 夏休みを迎える会

明日から子供たちが楽しみにしている夏休みになります。きょうは,夏休みを迎えるにあたって,テレビ放送で朝会を行いました。児童代表のあいさつでは,6年生の児童が,これまで頑張ってきたことの発表をしました。明るく元気に挨拶をすることや最上級生として下級生をまとめること,繰り返し復習をして勉強を努力したことなどの発表があり,これからもこういったことを生かして学校生活を楽しみたいと締めくくりました。

児童指導主任の先生からは,路上ではスケートボードやキックボードをしてはいけないこと,友達と金銭のやり取りやものの貸し借りをしないこと,SNSの使い方に注意することなど,生活上の注意が話されました。

校長先生からは,

☆普段読めないような分厚い本や長い時間をかけての研究・作品作りに挑戦する夏休みにしよう

☆家族はもちろん,地域の方にも進んで気持ちのよい挨拶をする夏休みにしよう

という話がありました。

一人一人が,めあてをもって生活し,充実した夏休みを過ごしてほしいと思います。

7月18日 清掃の時間

きょうは,夏休み前の最後の清掃です。縦割り班ごとの分担場所で,それぞれ自分の役割を果たそうと頑張っています。「きょうは夏休み前の最後の掃除だからね。頑張ってきれいにしよう」「はい」と元気な声も返ってきました。一人一人の動きをよく見ていると,気付いたところを綺麗にしてくれたり,協力して頑張っていたり,雑巾を丁寧に片付けていたりと,色々なよさが見えてきます。自分の役割を果たすこと,これからも頑張ってください!

7月17日 5年特別支援学校との交流会

5年ぶりに近隣の特別支援学校の小学生との交流会が実施されました。子供たちは,合奏にダンスに,明るく元気に発表し,支援学校の子供たちにも喜んでもらうことができました。昨日のリハーサルの反省点を生かし,堂々と話をすることができたり,音を合わせることができたりと,修正して,より楽しく元気な発表を見せることができました。支援学校の子供たちからは校歌を聞かせていただきました。また,少人数のグループに分かれて,ドレミの歌に合わせて車いすを押したり,握手をしたりと,子供たち同士が触れ合う時間も取ることができました。何人かの子供たちに聞いてみると,「楽しかった」「またやりたい」との言葉が返ってきました。ほほえましい光景が随所に見られた交流会となりました。特別支援学校の先生方,大変お世話になりました。子供たちの心を豊かに耕す貴重な体験活動となりました。ありがとうございました。

7月16日 5年リハーサル

5年生は,今年度,近隣の特別支援学校との交流会を予定しています。交流会では,クラスごとに出し物を披露して楽しんでもらう時間があります。きょうは,そのリハーサルを行いました。歌に合奏,ダンスといろいろな発表を見ることができました。ちょっと失敗もあったようですが,子供たちが楽しそうに表現している様子が伝わってきてよかったです。本番は,少し緊張するかもしれませんが,生徒さんたちに楽しさが伝わってくれればいいですね。きょうは,このあと,クラスごとにきょうの発表を振り返って,反省点を修正するための話合いの時間をもつようです。

7月12日 着衣水泳

きょう,5,6年生は,スポーツクラブのインストラクターをお招きしての着衣水泳が予定されていました。残念ながら,悪天候のため実際にプールに入ることはできませんでしたが,体育館で講話を聴くことができました。

毎年1500件から1900件,水難事故の発生件数があり,そのうち約半数が命を落とす結果となっています。講師の先生は「自分だけは大丈夫と思わないこと」と話します。そして,万が一のことを考えて,水の中に落ちたときの対処の仕方を具体的に教えてくれました。体力を消耗させないように服を膨らませて空気を入れて浮くようにすること,陸地に近いところでは平泳ぎで戻ることなど,水の中で試すことはできませんでしたが,子供たちも講師の先生と一緒に体を動かしていました。

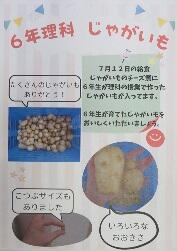

7月12日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,コッペパン,鶏肉のラタトゥイユ,ポテトのチーズ煮,牛乳です。ポテトのチーズ煮には,6年生が理科の授業で育てたジャガイモが使われています。

きょうもおいしくいただきます。

7月12日 5年算数

5年生の算数「少数の割り算」の授業です。子供たちは「96÷0.8」の考え方を数直線を基にして考えています。何人かの子は,ノートをめくって学習内容を振り返りながら考えています。学習内容がしっかり記録されていると,既習事項を基にして考えることができ,学習の積み重ねがしやすいのです。

一人一人,割り算の仕方をじっくりと考え,自分の考えをノートに書き表した後,友達同士が自由に交流して,考えを深めたり確認したりしていました。見ていると,たくさんの友達の考えに触れていることが分かります。自分の考えをしっかりもっているからこそ,友達の考えを「知りたい!」という意欲もわいてくるのかもしれません。

授業の終末にはいくつかの考え方が提示されました。学級全体で話し合いながら考え方を整理していきます。話合いの中で,先生は,既習事項を振り返り,知識の定着がより図られるように子供たちとの対話を大切にしていました。

7月11日 4年図画工作

4年生の図画工作「へんてこ山の物語」の導入の時間です。「へんてこ山ってどんな山?」まずは,イメージをもつところから授業が始まります。子供たちは,ワークシートに,まず「ふつうの山」を描き,「おもしろい山」「にぎやかな山」「こわい山」「悲しい山」・・・,いろいろなイメージの山,想像上の山を描いていきます。いくつか描き終わると,「友達はどんな山を描いたかな」と,友達の作品を見て回ります。「これはね・・・」と,友達同士が説明し合ったり,感想を言い合ったりしてイメージを膨らませていきました。「その山には何があるでしょう?」「何がいるでしょう?」「自分は何をしているでしょう?」と,へんてこ山を舞台にした物語のイメージも広げていきました。これから,子供たちの描く「へんてこ山の物語」が楽しみですね。

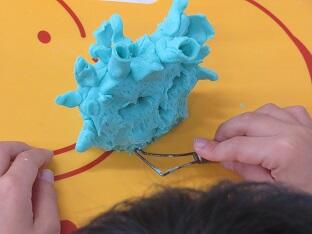

7月11日 3年図画工作

3年生は,図画工作の時間に粘土を使って立体の形を作っていました。「けずってつけて」がテーマで,子供たちは,へらを使って削り取った部分を別のところに付けていきます。これを繰り返して形作っていくようですが,想像力を働かせることが大切なようです。初めから「こういう形にしたい」と決めている子や「けずってつけて」を繰り返しているうちにイメージが湧いてきた子など様々でした。個性的な作品がそろいました。

7月11日 2年生活科

2年生は,生活科の学習で野菜を育てています。ミニトマトやピーマン,ナス,キュウリ,エダマメなど・・・。きょうは,子供たちがタブレットを使って様子を写真に撮っていました。何人かの子は,きょうも収穫できて喜んでいます。「先生,こんなにできたよ」と,鈴なりに実っているミニトマトを指さして笑顔で話します。「まだまだ,こっちにもたくさんできそうだね」

教室に戻ってからは,写真を見ながら,絵と文章に表して観察カードにまとめていきます。前回と比べてつるが伸びていること,実が大きく膨らんでいること,触った感じがざらざらしていることなどの記載が見られました。

7月11日 朝の読み聞かせ

きょうは「おひさま」の皆さんによる読み聞かせがありました。子供たちが,担当の方を図書室にお迎えに来ました。「よろしくお願いします」1年生は,恥ずかしそうにしながらもニコニコおしゃべりをしながら一緒に教室まで歩いていきます。

各教室では,子供たちが真剣なまなざしで本を見つめたり,話に耳を傾けたり姿が見られました。楽しいお話のときには,あふれる笑顔で感情を表します。「子供たち,かわいいですね。一生懸命に話を聴いてくれて・・。私も嬉しくなります。」と,ある方がおっしゃってくださいました。子供たちを夢の世界に誘う読み聞かせの時間は,心を育む貴重な時間となっています。

7月10日 5年図画工作

5年生の図画工作の時間です。材料の段ボールを使って自由に工作に取り組んでいます。段ボールの波打つ形状や曲げやすい特徴を生かして作っているようです。ある子は,段ボールを丸めながら,カタツムリの殻を上手に表現していました。ある子は,段ボールを切り取って,一枚一枚花びらに見立てて丁寧につなぎ合わせ,花の形を作っています。感触や形状を利用して,発想を広げている子もいます。集中して取り組んでいました。

7月10日 4年理科

4年生の理科の授業です。星座早見盤の使い方を学んでいました。4年生の理科では,「夜空に見える星には,明るさや色の違いがあること」「1日のうちでも,時刻によって見える位置が変わること」などを学んでいきます。今回は夏の夜空に見える星たちを観察して確認していきます。夏に見られる「夏の大三角」をテーマにして,時刻と方位を合わせ,実際に観察したときにどの辺りに見えるのかを確認します。子供たちは概ねイメージできたようですね。

ここで,先生は,「星を見ようとするときに邪魔なものが2つあります」と言います。1つは天気,もう1つは月の明るさです。これから梅雨空が続きそうなので,観察は夏休みになるかもしれません。7月から8月の月齢カレンダーを子供たちと一緒に確認してみると,7月末から8月上旬が観察にはよさそうです。「樹木や建物が障害になっていたらお家の人と校庭に来て観察してもいいね。」とも話します。夏休みに,ゆっくり星の観察ができるといいですね。是非,夏の大三角を見付けてみましょう。

7月9日 3年理科

3年生の理科の授業です。テーマは「ゴムの力のはたらき」です。子供たちは模型のクルマを使って,伸ばすゴムの長さを5cm,10cm,15cmに変えたとき,ものを動かす力が変わるかどうかを実験しています。「ゴムを長く伸ばすほどクルマが遠くまで進む」「5cmのときは〇〇mぐらい,10cmのときは〇〇mぐらい・・・」などと予想を立てて実験に取り組みました。結果を表にまとめ,結果から分かることを考えていきます。この後,学級で話し合ってまとめていくこととなります。

7月9日 2年図画工作

2年生の子供たちが絵を描いています。テーマは「大きく育てびっくり野菜」です。大根やスイカ,イチゴ,キュウリなど,色々な野菜を描いているようですが,一生懸命に大きな野菜を持ち上げる様子を描いたり,野菜の中に入ってブランコや滑り台で楽しく遊んでいる様子を描いたり,子供たちはイメージを広げて描いているようです。サインペンや色鉛筆,絵の具など,自由に選びながら色を付けています。絵の具に含ませる水の量を加減しながら,色の濃淡を工夫して描いている子もいました。楽しみながらどんどん発想を広げていけるといいですね。

7月8日 1年タブレットの活用に向けて

1年生の教室では,タブレットを操作する子供たちの姿が見られます。先生がテレビに映しながら操作を説明していますが,なかなかスムースには進んでいかないようです。「私の緑色だよ。〇〇さんは青色なのに・・・」と,友達と違うとドキドキしてしまいます。「難しいなあ・・・」というつぶやきも聞こえてきます。それでも,「できた!」と拍手が上がり笑顔の見られる場面もたくさん見られました。「教えてあげるよ!」と,友達の操作を手伝いに行く子も見られます。これから,活用の場がどんどん広がりますね。

7月5日 3年係活動

6時間目の終わりの頃,3年生のクラスでは係活動をしていました。子供たちに聞いてみると,クイズ係や飾り係,整理係など,自分たちで必要な係を考えたそうです。係ごとに集まって,学級全体に説明する資料を作っていたり,クイズを考えていたり,教室の飾りを作っていたり,友達同士,楽しんで活動している様子がうかがえます。

7月3日 なかよしタイム

ロング昼休みの時間を利用して縦割り班ごとに教室や校庭で遊びます。校庭では,ほとんどのグループがドッジボールをしていました。1年生もキャーキャー声を出しながら,当たらないように動き回っています。上級生は,利き手ではないほうの手で投げたり,下級生にボールを回したりしながら,小さい子でも楽しめるように気遣っています。高学年の子が上手に小さい子に関わってくれています。

7月3日 2年体育(鉄棒運動)

2年生が体育の時間に「鉄棒を使った運動遊び」に取り組んでいます。上がる,回る,下りるの基本の動きに加えて,逆上がりや後ろ回り,地球回り,足抜き回りなど,色々な技に挑戦しています。足を掛けてみたり,足を掛けてぶら下がってみたりと,友達と一緒に運動を楽しむ姿も見られました。子供たちは,チャレンジカードを見ながら新しい技に挑戦していました。繰り返し練習している子もいます。できる技が増えてくると達成感を味わえますね。

7月3日 2年体育(リレー)

2年生の体育です。この学級では,リングバトンを使って体育館でリレーをしていました。スタートダッシュや右へ左へのジャンプ,障害物の跳び越しなど,色々な要素を入れてチームで競走しながら運動を楽しみます。低学年の「走・跳」の運動遊びでは,体を巧みに操作しながら走る,跳ぶなどの色々な動きを身に付けることがねらいになります。子供たちは,友達と競走する楽しさを味わいながら,スピードにのって調子よく跳ぶ心地よさを感じることになります。こういった,様々に運動の感覚や楽しさを味わわせることは,運動への意欲を高めることに大きく影響してきます。

7月3日 アサガオ咲いたよ!

1年生が育てているアサガオが花を咲かせ始めました。「2つ咲いたよ。お母さんが迎えに来たときに見せてあげるんだ」「きのう初めて咲いたんです!」などと,ニコニコ顔で話してくれました。「〇〇さんの咲いてるんです。見てください!」と,友達のアサガオを指さして嬉しそうに教えてくれる子もいます。花が咲いたことを友達と一緒に喜ぶ様子が見られ,あたたかい雰囲気を感じます。これからも,どんどん喜び合える日が増えることでしょう。楽しみですね。