文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

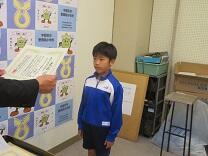

3月14日 表彰

表彰朝会を行いました。税の百人一首,書初展の表彰です。皆さん,おめでとうございます。子供たちは,落ち着いた態度で賞状を受け取ることができました。年度末を迎えると,色々な場面で子供たちの成長を感じ取ることができます。賞状を受け取ることができなくても努力を続けている子はたくさんいます。「継続は力なり」です。是非,目標をしっかりもって頑張ってほしいと思います。

3月13日 2年体育

2年生がボール蹴りゲームをしています。きょうは,風が少し強めに吹いていますが,天気がよく,校庭での体育の授業も気持ちよくできます。ボールを置いてみると,風の力でころころ転がってしまいますが,それでも子供たちは元気にボールを追いかけていました。「守れ!守れ!」と大きな声も出ていてゲームを楽しんでいる様子も分かります。個人差の大きいボール運動ですが,周りの友達と上手に関わることが,チームとしてゲームを楽しむ大切な要因になります。互いに教え合ったり励まし合ったりして技能を高められるといいですね。

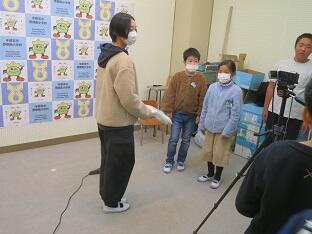

3月12日 同窓会入会式

きょうは,同窓会長様ご臨席のもと同窓会入会式を行いました。本校は創立100年を超える伝統のある学校で,卒業生もたくさんいます。6年生の子供たちも卒業を迎えその仲間入りをします。母校を大切に思う気持ちや感謝の気持ちを忘れずに,中学校でも頑張ってほしいと思っています。

3月11日 ありがとうございます!

昼休み,一輪車で遊ぶ子供たちの姿が見られます。古い一輪車を修理しながら使っていたところですが,この度「豊南スポーツ文化振興会」に新しい一輪車を購入していただき,休み時間には,今まで以上の児童が使えるようになりました。子供たちも楽しそうです。ありがとうございました。

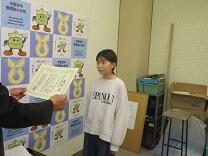

3月11日 表彰

教育長奨励賞の表彰を行いました。これは,今学期「率先して挨拶をし,周囲の雰囲気を明るくしている」「決まりを守って生活し,よりよい学級づくりに貢献している」「困っている人に思いやりの心をもって接し,進んで親切にしている」「目標に向かって粘り強く努力している」等の様子が顕著に見られた児童が表彰を受けます。

どの子も堂々とした態度で賞状を受け取ることができました。進学,進級を間近に控え,1年間の成長が感じられるとともに,次年度に向けて更なる活躍を期待させます。

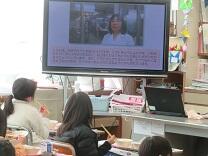

3月8日 トマト給食

きょうの給食は,麦入りご飯,牛乳,プルコギ風炒め物,ニラ玉味噌汁,ミニフィッシュです。きょうは「トマト給食」として「ニラ玉味噌汁」が登場しました。トマトは味噌汁との相性がよく,おいしく食べられます。

子供たちは,動画「トマト給食のふりかえり」を視聴しています。宇都宮市はトマトの作付面積が県内1位ということもあって,宇都宮市では,子供たちが地域の自然や農業などに関心をもてるよう,宇都宮市産トマトを使った料理を給食で提供する取り組みを進めています。動画では,トマト給食がつくられるまでの栄養士や調理員さんの仕事の様子,工夫していることなどについて紹介がありました。トマトや学校給食についてのクイズもあって,子供たちは楽しみながらトマト給食を味わっています。

3月7日 委員会活動

今年度最後の委員会活動です。6年生にとっては小学校で最後の委員会活動です。委員会によっては,今年度の活動を振り返り,委員全員で共有して次年度へ向けての活動内容を考えているところも見られます。ある委員長さんは,今年度を振り返ってこのように話します。

「初めは,人の前に立って話をすることに抵抗がありましたが,みんなと一緒にとても楽しく活動できて,いい経験になりました。もし,中学校でも同じような機会があれば挑戦してみたいです。」

小学校の経験をもとに,中学校での新たな活動に生かそうとする姿勢はすばらしいです。子供たちは6年間の小学校生活でたくさんのことを経験します。すべての活動が,どの子にとっても興味を引くものばかりとは限らないと思うのですが,1つ1つの活動に自分がどう向き合うかによって,味わえる充実感や達成感,自分の成長を実感できる度合いが違ってきます。子供たちには,それぞれの課題に主体性をもって向き合えるよう,成長してほしいと願っています。

3月7日 Let’s go our class!

外国語活動の時間です。1年生がALTの先生を迎えに来ました。「どのクラスに行くのかな」「1-1?」「1-2?」「1-3?」ALTの先生とやり取りをしながらお迎えをします。1年生の子供たちは,ちょっぴり恥ずかしそうにしながらも,最後は笑顔で「Let’s go our class!」と,先生と一緒に教室に向かいました。職員室を後にする子供たちの様子からは,子供たちが外国語活動を楽しみにしている様子がうかがえます。

3月6日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,ハニーロール,牛乳,ビーフシチュー,ゆで野菜,ヨーグルトです。

ビーフシチューにはジャガイモが入っています。ジャガイモにはでんぷんが含まれていて,イモ類としてエネルギーのもとになる食品に分類されます。世界では,小麦,米,とうもろこしと並ぶ主要作物です。

明日の給食も楽しみです!

3月6日 5年出前授業

5年生の「スマホ・ケータイトラブル防止」出前授業です。警察の方を講師にお招きして実施しました。初めに動画を視聴し,写真や動画をSNSに掲載することの危険について学びました。また,違法サイトのアップロード・ダウンロードやSNS上での誹謗・中傷,オンラインゲームをめぐるトラブルについての危険などについても具体的に話を聴きました。日常的に潜む危険について,講師の先生からは具体的な場面を聴くことができるので,子供たちも,より自分事として捉えることができます。最後に,講師の先生は,スマホを使うときには「親子で約束をつくる」ことが大切と訴えます。特に,「フィルタリング」は必ず設定しなければならないことについて,5年生の子供たちからも家の人に依頼することが大切と話します。

学校では,デジタル・シティズンシップ教育に則り,子供自身が,正しい判断をしながらICTを積極的に活用していけるよう様々な機会をとらえて指導しておりますが,子供たちをスマホの危険から守るためには保護者との連携が重要になってきます。「フィルタリング」の設定については,お子様とも話し合っていただき,必ず実施していただきますよう改めてお願いいたします。

3月6日 卒業式練習

卒業式の練習が始まっています。6年生も5年生も真剣な態度で練習に参加しています。卒業の日まで,いよいよカウントダウンとなりましたが,6年生には,卒業までの1日1日を大切に過ごし,友達や先生と十分に関わりながら,卒業する実感を高めていってほしいと思います。進学に向けての喜びを分かち合い,希望を胸に新しい世界へ1歩を踏み出せるよう,節目となる卒業式には堂々とした態度で臨んでくれることを期待しています。

3月5日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,さけのバーベキューソースかけ,ごま和え,さつま汁です。

明日は,好き嫌い克服メニュー「魚を食べよう」です。明日の魚は「鮭」です。鮭は栄養のバランスがよい魚で,タンパク質はもちろん,身体によいとされる脂肪酸(EPA・DHA),そのほか,ビタミンやミネラルもたくさん含まれています。苦手という人もいるようですが,油で揚げてソースをかけるとおいしく食べられます。苦手な人でも大丈夫かもしれません。

明日の給食も楽しみです!

3月5日 3年算数

3年生の算数の時間には「そろばん」の学習があります。そろばんに触れるのが初めてという子もたくさんいますので,子供たちも興味をもって取り組んでいます。きょうは簡単な足し算と引き算の学習です。最初は「31+58」の計算ですが,これは,位に気を付けて五珠と一珠を入れていけばよいのでできそうです。でも,次の計算「4+3」は一珠をそのまま入れられないので難しいのです。さて,どうすればよいのでしょう。「答えが7だから・・・」と,答えに合わせて珠を動かす子もいれば,「暗算でできるよ!」と言う子もいます。そろばんの珠の操作に慣れていくのはなかなか難しそうです。

3月5日 2年国語

「あなのやくわりを考えよう」がテーマです。子供たちは,身の回りの「穴の開いているもの」さがして,その穴の役割を文章に書き表しました。きょうは,互いにその文章を紹介し合って,感想を伝え合っているようです。ある子は,「名札」を取り上げ,穴の役割を説明していました。他の人の考えをじっくり聞いて,よさに気づく活動は,自分の表現力を高めるきっかけにもなり,とても大切です。子供たちは,予想しないものを見つけ,楽しく分かりやすく文章に書き表していました。

3月4日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,セルフ中華丼,春雨スープ,フルーツ杏仁です。

中華丼には,食材としてエビが入っています。エビには,クルマエビのように「泳ぐエビ」とイセエビのように「歩くエビ」があり,全部で約2500種類いるそうです。エビは,中華丼のような中華料理や,ピラフ,パスタ,エビフライなど,様々な料理に大活躍の食材です。

明日の給食も楽しみです!

3月4日 休み時間です!

きょうは比較的穏やかな日になりました。昼休みにはたくさんの児童が校庭に飛び出して,鬼ごっこやドッジボール,縄跳びなどをして遊んでいます。友達と自由に体を寄せ合っておしゃべりをしたり,思いっきり体を動かしたりすることはとても大切だなあと,子供たちの笑顔を見ると改めて感じることができます。

3月3日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,鶏肉のから揚げ,おひたし,豚肉と切り干し大根の炒め物です。

切り干し大根は,大根を細く切り,天日で干して乾燥させた保存食材です。太陽の光を浴びることで甘味が増します。さらに,骨や歯を丈夫にするカルシウムや貧血の予防効果がある鉄などの栄養価が高くなります。切り干し大根には,見た目では想像できないくらいのたくさんの栄養素が詰まっています。

明日の給食も楽しみです!

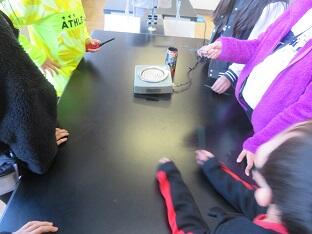

3月1日 4年理科

このクラスでは「水を熱したときの変化」を実験で調べています。2分間隔で温度を測ったり,様子を記録したりしています。子供たちは,温度計をじっと見ながら温度が上昇する様子を見ています。「上がってる!上がってる」「2分経ったよ」と声を掛けながら正確に記録しようと頑張っている子も見られます。「湯気が出てきた!」「あわが出てきた!」フラスコ内の水が沸騰し始めると,子供たちも興奮してきたようです。「100度になったよ!」このあと,どのように変化していくのでしょう。現象から知識を整理して理解していくことが大切になります。

3月1日 1年算数

かたちづくりの学習です。子供たちは,三角,丸,四角の色板を組み合わせて物の形を表しています。ここでは,それぞれの形の特徴を考えたり,身のまわりにあるものの特徴を捉えて,具体的な操作をとおして形の構成について考えたりすることが学習のねらいになっています。

「これは何ですか?」と聞くと,「ロケット」「おうち」「ツリー」「飛行機」など,色々な答えが返ってきました。中には「先生!階段ができた!」という子など,教科書の例にはないものを考えている子もいました。「これは何ですか?」「マンションです!」「だから大きいんだね。」と,子供たちとやり取りをしながら様子を見守りました。

2月29日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日は,五目ちらし寿司,牛乳,さわらのネギみそ焼き,豆腐入りすまし汁,ひな祭りももゼリーです。

3月3日はひな祭り。ひな祭りは,別名「桃の節句」とも言います。昔から桃の木は病気を追い払う不老長寿の木とされていて,とても縁起が良い植物です。また,ひな祭りには「ハマグリのお吸い物」をいただきます。ハマグリは二枚貝で,対の貝殻しか絶対に合わないことから,相性の良い結婚相手と結ばれることの願いが込められています。

2月29日 4年体育

4年生のフラッグフットボールです。俵型のボールを使ってミニゲームをやっています。子供たちは事前に作戦を考えてきているようで,きょうはそれを試す時間です。俵型のボールなので,バウンドするとキャッチングが難しいようですが,小さめのボールで子供たちも片手で操作ができます。各自がルールを理解し,ルールに則ってゲームをしているので,活動が遮られることが少ない印象です。3対3だけでなく,3対2や3対1の場面もあって,子供たちの運動量も少しずつ増えています。ボールを持っていない人の動きやパスの受け渡しが上手になってくると,さらにエキサイトするゲーム展開が期待できそうです。皆さん,頑張ってくださいね。

2月28日 4年理科

「空気のあたたまり方」の学習です。子供たちは,電熱器に火のついた線香を近づけて煙の動きを観察します。実験の前に「煙の動きは変わるかな?」と何人かの子に聞いてみたところ,「広がる」「大きくなる」など,いくつかの予想が返ってきました。実験をやってみると「あ,速くなってないかなあ」と,繰り返し試す子もいたり,「予想と違っていた」と言う子もいたりして,新たなことに気づいたようです。実験から新たな事象を学ぶことは大切なことですね。

もう1つ大切なことは,煙の動きの変化から空気のあたたまり方を関連付けて考えることです。子供たちは,この後,実験の結果を図や文章でまとめ,分かったことを話し合っていくことになりますが,実験結果からどんなことが言えるか,しっかり整理してまとめられるといいですね。

2月27日 3年体育

きょうは風が強く,寒さの厳しい1日になりました。それでも3年生の子供たちは元気に体育の授業に取り組んでいます。半袖短パンの子もちらほら見られます。3年生は「ラインサッカー」の学習に入っていますが,この時間は,2人組でボールの取りっこをしていました。ちょっと強めに蹴ると,風でコロコロ転がっていってしまいますが,子供たちはだいぶ上手になってきました。相手に背を向けてボールをカバーして取られないようにしたり,足の内側や外側,裏側をうまく使ってボールを足元から離さないように工夫したりしています。一人一人の技能が高まってくると,チーム同士のゲームでも色々と動きを工夫することができ,より楽しく活動できることでしょう。

2月27日 1年「花が咲いたよ」

1年生が花の観察をしています。秋にヒヤシンスやチューリップの球根を植えましたが,ここ数日で,ヒヤシンスの花がたくさん咲き始めました。チューリップの芽もたくさん顔を出しています。「よーいドン!」子供たちは,登校すると昇降口から走って水やりに向かいます。寒い朝でも元気いっぱいです。

きょうの様子を見ていると,どの子も落ち着いて描いています。「だいぶ集中力がついてきました」顔を上げて花を見て,下を向いてワークシートに目を落として・・・。頭を上げたり下げたり,繰り返しながらじっくり描いている姿が印象的でした。

2月26日 5年図画工作

版画の学習です。このクラスは,作品が完成する子が増えてきました。思い思いのデザインに,絵の具や色鉛筆,マジックなどで色を付けています。白黒のデザインに色が入ると,また違った印象を受けますね。配色を工夫して丁寧に色付けすることで作品がカラフルになって,背景の黒色に目立ってきます。子供たちの作品が掲示されるのが楽しみです。

2月22日 2年外国語活動

2年生の外国語活動です。ALTの先生との軽快な挨拶から始まります。ジェスチャーを交えながら楽しい雰囲気で始まりました。次に「色」をテーマにやり取りをします。赤,青,緑・・・から連想できるものを英語で答えていきます。中には,blue? → shark!と答える子もいてびっくりしました。英語の表現をよく知っていますね。最後に「形」をテーマにして絵を描きます。丸,四角,三角,星を英語で表現した後,それらを組み合わせて思いつくものを絵に描いていきます。子供たちは,circle,square,triangle,starと,つぶやきながら絵を描きます。担任の先生も,個別に「What is this?」と声を掛けていきます。pizza,flower‥と,対話しながら活動が進みます。楽しい外国語活動の時間です。

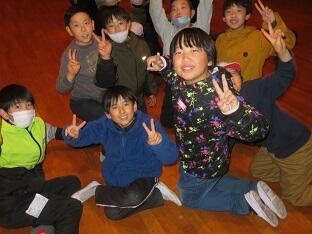

2月21日 6年ドッジボール大会

6年生のドッジボール大会を男女別学級対抗で実施しました。さすがに6年生は迫力があります。体育館で実施すると,壁に当たったボールが跳ね返ってくるので常に目が離せません。男子も女子も白熱したゲームが続いているようです。応援児童が拍手している様子も見られ,学級の一体感も感じられる場面もありました。どのクラスも頑張ってください!

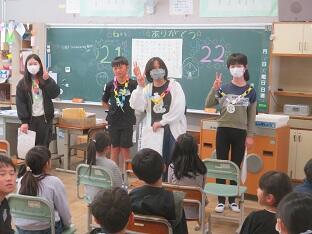

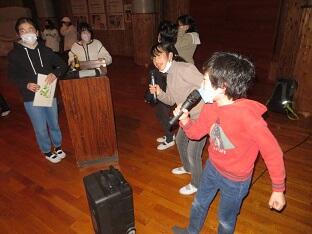

2月20日 6年生を送る会

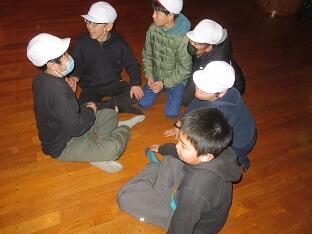

6年生を送る会を行いました。5年生が中心となって,企画,準備,運営を進めます。全体の進行を放送室から行い,会場となる「なかよし班」ごとに集まった各教室では,それぞれの班の5年生が進行を務めました。在校生は,これまで,6年生へのプレゼントとして,飾りやメダル,しおり,折り紙の花束などをつくって準備してきました。会の終わりには,6年生がプレゼントを受け取りますが,照れくさそうにしながら首に飾りを掛けてもらう姿も見られて,ほほえましく映りました。

放送室から6年生に関するクイズが出題されたり,各教室では時間をたっぷりとってレクリエーションを行ったりと,充実した時間を過ごすことができました。教室のレクリエーションは,担当の5年生が活動やルールを考えたようです。なんでもバスケットやいす取りゲーム,爆弾ゲームなど,低学年から高学年まで,みんなが楽しめるレクリエーションが各教室で行われていました。笑顔がたくさん見られます。みんなとても楽しそうでした。

会が終わって,教室から出る6年生が「楽しかった!」と実感を込めて声を発します。6年生からも笑顔がたくさん見られました。5年生の皆さん,これまでの準備,そして会の運営,よく頑張ってくれました。ありがとう!6年生にも皆さんの気持ちが届いたことでしょう。

2月19日 5年図画工作

5年生は版画の作品を刷っていました。木版画に取り組んでいますが,動きのある人物を表現しているようです。「顔が難しいです」という子もいました。一生懸命に掘り進めた様子はよく分かるのですが,印刷をしてみるとイメージとは若干違っていたようです。インクの乗りや写し具合で,思っていた以上に趣のある作品に仕上がることもあります。こういったところは,版画の難しさでもあり,面白さでもあるのです。このようなことを経験するのも,大切な学習の1つですね。

子供たちの様子を見ていると,友達と協力して印刷をしている様子が見られます。友達と関わりながら作品を作り上げていくことは,図画工作の学習では大切な活動となっています。版画に限らず,友達の発想からイメージが膨らみ,自分の造形活動の幅が広がるからです。子供たちには,素材や環境,人との関わりを大切にして,これからも造形活動を楽しんでほしいと思っています。

2月19日 2年「1年生とあそぼう」

2年生が1年生と一緒に「ヨットカー」(風で動くおもちゃ)で遊んでいます。2年生が動かし方を説明して1年生に楽しんでもらっています。「こうやるといいよ」「見ててね」「がんばれ,がんばれ」「すごーい」「いっしょにやろう」「直してあげるよ」「もう少し,もう少し」など,2年生は1年生にたくさん声掛けをしています。1年生が上手にできると拍手を送る子もいます。1年生はとても楽しそうです。それを見守っている2年生もとても楽しそうです。1年生と2年生の交流が深まっています。

2月16日 2年「1年生と遊ぶ準備です」

来週,2年生は1年生と一緒に遊ぶ時間が予定されています。このクラスでは,その準備としてヨットカー(風で動く車)を作っていました。竹ひごを折るのは2年生の力では難しそうですが,はさみで切り込みを入れたりしながら工夫して折り曲げていました。自分の力で頑張ろうとしている子も多く感心します。できあがると,やっぱり試してみたくなります。子供たちは,あおいで車を走らせています。1年生とも楽しく遊べそうですね。

2月16日 6年図画工作

「バランス・アンバランス」というテーマの工作です。子供たちは材料を用意し,材料の特徴を生かしたり加工したりしながら組み立てていきます。アンバランスのように見えながらバランスよく仕上がっているところに面白さがあるようです。自由な発想で組み合わせていきますので,中には,アンバランスを意識して難しい接着を試みている子もいました。思いを上手に表現できるといいですね。

2月14日 リハーサル

ロング昼休みの時間に「6年生を送る会」のリハーサルを行いました。運営委員と各学年の代表児童が集まって,当日のアナウンスや会の進め方を確認し,練習しました。6年生を送る会では,各学年の児童が,6年生にプレゼントを作成して準備しています。各学級で滞りなくプレゼント贈呈をしたり,レクリエーションを実施したりするために進行の役割は重要です。放送の難しいところは,そういった実際には見えない人たちの動きを想像して,間のとり方や放送の言葉を工夫し,考えながら的確に合図を出していくことです。意外と難しいものです。是非,準備をしっかりして,こういった経験を大切にしてほしいと思います。

2月14日 1年「地域の保育園の子供たちとの交流」

1年生の教室では,保育園の子供たちを招いて楽しく遊ぶ様子が見られました。これは,幼保小連携事業の一環として実施しているもので,今回は,地域の保育園の子供たちとの交流の時間を設けました。1年生は,カルタ,けん玉,トントンずもう,お手玉など,園児のみなさんにやさしく教えながら一緒に楽しみました。来年度入学する子供たちが,期待と希望をもって登校できますよう,楽しい交流の時間となりましたらうれしいです。

2月14日 大縄ロングランチャレンジ

きょうは暖かな1日となりました。校庭では,きょうも2年生が「大繩ロングランチャレンジ」に取り組んでいます。失敗しても「おしい!」と励ましの言葉も出ています。学級全体で記録を伸ばせるように頑張る姿は,見ていて気持ちがいいです。「ガンバレ!ガンバレ!」応援したくなりますね。

2月13日 2年体育

大縄ロングランチャレンジ期間中です。学級を2グループに分け,それぞれのチームが3分間で跳んだ回数を合計してクラスの記録として残します。この時間は,2年生がチャレンジしていました。みんな頑張っています。先生から「これまでの最高記録がでました!」と言われると,みんな大喜びです。

まわし方の上手な子が目に留まりましたので声を掛けてみました。「あなたは,まわし方がとても上手ですね。ひざをうまく使ってみんなが跳びやすいようにまわしていますね。」「幼稚園の頃からやってきたので,上手にできるようになりました。でも,まわしすぎてちょっと腕が痛いです。・・・」と,腕をゆっくりまわしながら笑顔で答えます。「頑張りましたね。みんながいっぱい跳んでくれると嬉しいですね。」「うん」と,うなずいてくれました。

跳んでいる子供たちに注目がいきがちですが,実は,縄をまわす役割はとても重要です。まわす子も跳ぶ子も,みんな一生懸命でした。みんなの気持ちが一つになると,これからも記録は伸びていくことでしょう。

2月12日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日は,赤飯,ゴマ塩,牛乳,鶏肉の香味焼き,おひたし,しもつかれです。

栃木県の郷土料理である「しもつかれ」が登場します。しもつかれは,初午(はつうま)の日に食べます。午(うま)は十二支(じゅうにし)のひとつで,2月で最初の午の日を初午と言います。カレンダーには,十二支の入ったものが見られますね。今年の初午は2月12日です。きょうがお休みなので,給食では,明日,しもつかれを提供することにしました。栃木県では,稲荷神社に赤飯と一緒にお供えをして食べる風習があるようです。

その年のお正月に残った鮭やニンジン,大根,節分に残った大豆などを上手に利用した栄養たっぷりの素晴らしい料理です。節分の残り豆を使うものとされているので,給食でも,節分の日に余って使わなかった福豆を入れました。さあ,お味はどうでしょう。

明日の給食も楽しみです!

2月13日(火)給食の時間になりました。廊下ですれ違った子供たちに聞いてみると,何人かの子は「しもつかれ」を知らない,食べたことがないと言います。それでも,「お母さんが作ってくれました」という子もいたり,あるクラスでは,3分の1程度の子が家庭でも食べたことがあると答えてくれたりしました。給食で提供されるしもつかれは,子供たちが食べやすいように調理されているようです。「おいしい」と答えてくれる子がたくさんいました。ごちそうさまでした。

2月8日 4年体育

4年生は,体育の時間にフラッグフットボールに取り組んでいます。相手にタグを取られないようにボールをゴールまで運ぶゴール型ゲームです。走りながらボールをスローしたりキャッチしたりする動きに慣れるために何度か練習を重ねてきたようですが,相手がいる中でうまくパスをつなげていくのは難しそうです。それでも,次第に動きも活発になってきました。相手に捕まらずに,うまくパスをつないでゴールまでボールを運べるとチームプレーの楽しさを味わえるようになることでしょう。積極的にボールに触れながら,互いに声を掛け合って慣れていってほしいと思います。

2月7日 授業参観

今年度最後の授業参観,懇談会がありました。保護者の皆様,お忙しい中ご来校くださりありがとうございました。

授業は,学年のまとめの時期ということもあって,1年間を振り返って,できるようになったことを紹介したり,体験学習や職業に関する講話を聴いての感想や自己の考えを発表したりする学級が多かったようです。問題を出し合ったり,問題の解き方を相談したりする学級の様子も見られました。

子供たちは1年間で大きく成長しました。成長した点を具体的に認め,賞賛し,自信をもって更に伸ばしていけるよう支援していきたいと思います。また,子供自らが改善点を見出し,粘り強く,主体的に課題解決に向けて取り組んでいけるよう,今後も指導を続けていきたいと思います。

2月5日 2年音楽

2年生の音楽の時間です。グループごとに合奏の練習をしているようです。鍵盤ハーモニカや木琴,カスタネットなどを使っての演奏です。子供たちの様子を見ていると,あるグループでは「もう少しゆっくりの方がいいかなあ?」「♪♪♪♫~」と,一人の子がメロディーを唱えながら速さを合わせようとしています。あるグループでは「このぐらいのリズムでたたくといいよ」「タン,タン,タン・・」と,木琴をたたく速度を伝え合っています。グループ練習では,互いに教え合ったり,工夫し合ったりする子供たち同士の対話の見られました。それぞれのグループの演奏を聴いてみたくなりました。

2月1日 6年「開け!夢のとびら」

職業人講話の最終日です。きょうはアナウンサーと獣医師の方を先生にお招きしました。

アナウンサーの先生からは,まず,ニュースが報道されるまでには,だれがどのように関わっているのか,受け手に正しい情報を分かりやすく伝えるにはどうしたらよいかなどについての説明がありました。時折,「これはどうしてか分かる?」などと,子供たちとのやり取りをとおして和やかな雰囲気で説明が進みます。また,声の高低や言葉のチョイスで,人に与える印象や情報の受け取り方も変わってくることを実演をとおして感じさせてくださいました。そして,先生は,子供たちに,今を大切に生きてほしい,元気に笑顔で生活してほしい,「ありがとう」をたくさん言える子であってほしいと語ります。人生の先輩として,人とのコミュニケーションの大切さを伝えてくださいました。

獣医師の先生は,まず,獣医には,小動物を扱う動物病院や動物園・水族館に勤務する人,牛・豚・鶏を扱う産業動物医など,様々な仕事があることを説明します。そして,動物病院の獣医師は意外と少ないことも教えてくださいました。「たくさんの動物と関わることができます。治療した動物が元気になったときには喜びを感じます。動物の一生に関わることができます。」と,獣医師としてのやりがいを語る先生からは,動物への豊かな愛情を感じることができます。また,「懸命に治療しても助けられない命があります。獣医師には身体的,精神的な強さも必要です。飼い主さんとの信頼関係を築くことが重要です。」と,仕事の難しさも語ってくださいました。先生は,「治療した動物が元気になると,飼い主さんも笑顔になります。」と,動物にも,飼い主さんにも寄り添う姿勢の大切さを教えてくださいました。

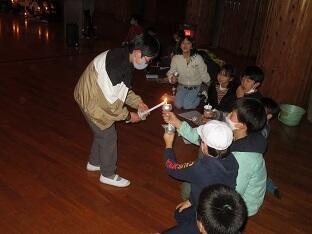

1月31日 5年「キャンドルファイヤー」

5年生の冒険活動教室,2日目の夜には全員が集う「キャンドルファイヤー」が行われます。係の子供たちを中心に,炎を見つめながら神様の言葉に耳を傾け,活動を振り返ります。友達と語り合い,楽しいゲームなどをとおして親睦を深めました。

活動は,残り1日となりました。友達といっしょに過ごす楽しい時間を存分に味わって,思い出をたくさん作って元気に帰ってきてほしいです。

1月31日 1年「むかしあそびをしよう!」

1年生の昔遊びです。はねつき,竹とんぼ,竹ぽっくりをやりました。

まず,はねつきに挑戦です。コツン,コツン・・・。「当たった!」と,羽が板に当たると大喜びです。なかなか2人で続けるのは難しそうですが,子供たちは繰り返しチャレンジしています。きっと初めて体験する子も多いことでしょう。上手に・・・というより,やってみることを楽しんでいるようでした。いい経験になったようですね。

次に,竹とんぼをやりました。「飛んだあ!竹とんぼ,楽しい!」という子も。「上手に飛ばすにはどうしたらよいのかなあ」と,考えながら試しています。次第に,掌を合わせて回しながら上手に飛ばせる子も見られるようになりました。「すごい!〇〇さん,こんなに飛んだよ!」と,友達の様子を見ながら楽しんでいる子もいます。

最後に,竹ぽっくりです。こちらは取り組みやすそうです。慣れてくると,少しスピードを上げて歩き始めました。「上手,上手!」友達が上手にできると笑顔で応援します。

子供たちにとってはちょっぴり難しい遊びもありましたが,友達と一緒に取り組むことで,楽しい昔遊びの時間を過ごすことができたようです。

1月30日 6年「開け!夢のとびら」

職業人の講話を聴きました。きょうは農家,料理人の方々を先生としてお招きし,お話を聴きます。

農家の先生は,まず,自分がどのようにして農業に携わることになったのかを話されます。そのことを基に,自家が農家以外の人が農業を職業としていく方法や,現在,育てているの作物の種類,設備を整えるための費用などについても話が膨らんでいきました。栽培しているイチゴは「とちおとめ」「とちあいか」「とちひめ」の3品種です。それぞれの特徴とともに,これから力を入れていきたい活動や収穫量を増やしていきたいことなども話されました。「もっとたくさんの人に自分の作った果物や野菜を食べてもらいたい」という先生の言葉が印象に残ります。

料理人の先生は,「料理人」とひとくくりで言っても,ファーストフードで作業をする人やレストランの経営に携わる人,コンサルティングを主とする人,調理師免許を有して料理を提供する人など,様々な仕事があることを説明してくれました。「料理人は,お客様の人生の時間を頂戴して料理を提供している。だから責任があるのです。」と言います。また,「人がおいしいと感じる料理はどんな料理かを研究する必要がある。だから,料理の勉強だけではなくて,人の味覚のこと,脳のことも勉強するのです。」とも言います。子供たちからは「今までで一番おいしく作れた料理は何ですか」「難しい料理は何ですか」などの質問が出されましたが,先生は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

お二人の先生からは,やはり「自分の力で道を切り開いてきた」という哲学を感じます。子供たちも,その職業に関心をもつだけでなく,職業に就くとは,仕事をするとは,という視点から広く感じたり学んだりすることができたことと思います。先生方,お忙しいところご来校くださりありがとうございました。

1月30日 5年生出発!

きょうから5年生は3日間の冒険活動教室に出発します。これまで事前学習を重ね,準備,心構えを整えてきました。子供たちには,仲間と一緒に活動する楽しさ,目標に向かって共に努力する充実感を存分に味わってきてほしいと思います。

出発の日はとてもいい天気になりました。代表児童挨拶では楽しみにしている活動の紹介がありました。「杉板焼を楽しみにしています。かまどを使って火をおこすのも初めての体験です。思い出に残る作品としたいです。・・・」この3日間では,屋内外の活動がたくさん予定されています。一人一人,楽しみにしている活動があると思いますが,友達と創り上げる楽しさを味わえるよう,積極的にチャレンジしてきてほしいと思います。

午前8時30分,重い荷物を抱えて,みんな元気にバスに乗り込みました。

1月29日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,モロのから揚げ,こんにゃくのきんぴら,いなかじるです。

「郷土食や行事食に興味をもとう」が今月の給食テーマですが,給食週間にも合わせて,栃木県の伝統ある食べ物を提供することになりました。「モロのから揚げ」です。「モロ」は,栃木県の人達が昔から食べてきた食べ物で,サメの切り身のことです。海から運ぶのに日数がかかっても腐りにくかったので,「モロ」は海なし県でも手に入る貴重なごちそうでした。甘辛く煮つけると,ふわっとした身に味が染みてご飯が進みます。

明日の給食の地産地消は,牛乳,麦,かんぴょう,味噌が栃木県産,米,小松菜が宇都宮市産です。

明日の給食も楽しみです!

1月29日 きょうの給食は?

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,サトイモコロッケ,もやしとニラの胡麻和え,かんぴょうの卵とじ,ゆずゼリーです。

きょうは,宮っ子ランチ「黄ぶなにちなんで健康になろう献立」です。昔,田川で黄色い不思議なフナを釣り上げ,病人がその魚を食べたところ,病気が治ったということです。これを神様のおかげと感謝して,毎年,新年に黄ぶなの形をしたものを神様にお供えをするようになったそうです。もやしとニラの胡麻和えは,全国で栃木県の生産量が第1位のもやしと第2位のニラを使っています。サトイモのコロッケには,宇都宮市産のサトイモ,玉ねぎ,豚肉を使い,宇都宮で作った味噌で味付けしてあります。かんぴょうの卵とじ汁は,宇都宮市の郷土料理です。

1月26日 学校保健安全・学校給食委員会

学校歯科医,学校薬剤師の方々をお招きし,保護者・地域の方にお集まりいただいて「学校保健安全・給食委員会」を開きました。給食の配膳の様子を参観したり試食会を設けたりした後,学校の保健教育,食育,体育に関する取組と児童の実態について説明しました。また,学校薬剤師の先生からは,感染症対策や薬物乱用(オーバードーズ)の危険性等についての講話をいただきました。

保護者や地域の方には「子供の姿勢」をテーマに,家庭での様子を中心に話し合っていただきました。生活の習慣や家具,道具等の変化に伴って子供たちの生活スタイルも変わり,正しい姿勢をとる機会が減少しています。保護者の方からは「機会をとらえて声を掛けていきたい」等のご意見をうかがうことができました。今後も,学校と家庭が連携して取り組んでいきたいと感じています。

学校薬剤師の先生からは「正しい姿勢をとることは,呼吸や内臓の機能維持によい効果を与える」というお話があり,学校歯科医の先生からは,「噛む」という行為をテーマに,姿勢がかみ合わせに与える影響についてお話を聞くことができました。

話合いの時間をもったり保護者や地域の方のご意見を聴いたりすることができ,貴重な機会となりました。また,学校歯科医,学校薬剤師の先生方からは,子供たちの成長に係る大切なお話をいただくこともできました。皆様には,お忙しいところお集まりいただきありがとうございました。

1月25日 3年クラブ見学

6時間目に3年生のクラブ見学を実施しました。クラブ活動は,共通の趣味や関心を基に集まった4年生以上で組織される活動です。異学年の子供たち同士交流し,上級生を中心に活動の計画を立てて運営したり,クラブ内で自分の役割を果たしたりすることで,自主性や個性の伸長を図ります。3年生の子供たちはグループごとに各クラブを見学し,活動の様子をメモしていきました。子供たちもクラブ活動が始まるのを心待ちにしているようでした。すでに希望のクラブを決めている子やこれから考えるという子など様々でしたが,見学をもとにじっくり考えてほしいと思います。

1月25日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,豚肉のワイン焼き,塩昆布和え,トマとんじる(トマト入りとんじる)です。

地産地消の食材として,麦,牛乳,豚肉,味噌が栃木県産のもの,米,大根,ネギ,トマトが宇都宮市産のものが使われています。