学校生活の様子

【日誌】2/27 6年生から5年生へ 国旗掲揚の引き継ぎ

6年生を送る会が終わり、6年生から5年生へ、学校生活における係などの引き継ぎが始まりました。毎日当たり前のように国旗、市旗、校旗が揚げられていますが、これも6年生が毎朝行ってきたもの。常に天気を気にかけ、雨が降れば降納して、学校のシンボルを大切に守ってきました。6年生から説明を受ける5年生のまなざしは真剣そのものでした。

【日誌】2/24 3年道徳 「逆面獅子舞(郷土愛)」

地元、逆面獅子舞愛好会の5名をお迎えし、道徳の授業を行いました。地域の先輩の話を聞き、先人の思いや努力を知るとともに、600年続く地域の伝統芸能に触れ、ふるさとを誇りに思い、郷土愛をはぐくむことをねらいとする本校独自の授業です。

教員が作成した獅子舞体操(運動会)の紙芝居を聞き、櫻井さんのお話の後、間近で獅子舞を見学しました。激しい動きで息づかいも聞こえてくるまど迫力満点でした。

子どもたちは、質問したり、体験を希望したりするなど、運動会で行う「獅子舞体操」の初参加に向けて、意欲も高まりました。

教員が作成した獅子舞体操(運動会)の紙芝居を聞き、櫻井さんのお話の後、間近で獅子舞を見学しました。激しい動きで息づかいも聞こえてくるまど迫力満点でした。

子どもたちは、質問したり、体験を希望したりするなど、運動会で行う「獅子舞体操」の初参加に向けて、意欲も高まりました。

【日誌】2/24 ロング昼休み(なかよし班活動)

卒業式まで3週間です。誰もが、残り少ない6年生との時間を大切にしたいと思う時期になりました。今日の午前中は体育館で「6年生を送る会」を行いましたが、昼休みは、最後のなかよし班活動です。春の気配が感じられる校庭で、班ごとに思い思いの遊びをして過ごしました。

【日誌】2/24 6年生を送る会

これまで世話になった6年生に感謝の気持ちを伝え、楽しいひとときをプレゼントしようと、5年生が中心となり「6年生を送る会」が行われました。

本校ならではの「6年生かるた」は、6年生一人一人の歌を読み、6年生の写真カードを取り合うものです。例えば「どうしたの かきゅうせいに やさしくこえをかけてくれる 〇〇さん」、「おおきなこえで ハキハキと あいさつじょうずな 〇〇さん」など、6年生との思い出を歌にまとめました。かるた遊びが終わり、6年生全員に手作りかるたと歌をプレゼントしました。

6年生からは、6年生を送る会を開いてくれたお礼として、なかよし班のメンバー1人1人にはメッセージ入りのしおりを、各学級にはミシンで作った台布巾をプレゼント。そして秘かに練習してきた「スターウォーズ」を披露してくれました。

先生たちからのプライズプレゼントは、大ヒットした星野源の「恋」を、歌と合奏と踊りで披露し、会場を盛り上げました。

本校ならではの「6年生かるた」は、6年生一人一人の歌を読み、6年生の写真カードを取り合うものです。例えば「どうしたの かきゅうせいに やさしくこえをかけてくれる 〇〇さん」、「おおきなこえで ハキハキと あいさつじょうずな 〇〇さん」など、6年生との思い出を歌にまとめました。かるた遊びが終わり、6年生全員に手作りかるたと歌をプレゼントしました。

6年生からは、6年生を送る会を開いてくれたお礼として、なかよし班のメンバー1人1人にはメッセージ入りのしおりを、各学級にはミシンで作った台布巾をプレゼント。そして秘かに練習してきた「スターウォーズ」を披露してくれました。

先生たちからのプライズプレゼントは、大ヒットした星野源の「恋」を、歌と合奏と踊りで披露し、会場を盛り上げました。

【日誌】2/23 6年「自分の将来を見つめよう(キャリア教育)」

地域企業や地域の方など8名をアドバイザーとしてお迎えし、自分の将来を見つめる学習を行いました。6年生それぞれの将来の夢を実現するためにはどうしたらいいのか、人生の先輩方に質問をしたり、アドバイスをもらいながら、これからすべきことなどを真剣に考えました。

ご協力いただいた先生

矢古宇先生(ミユキ産業)、田村先生(あずま産業)、齋藤先生(薬剤師)、馬崎先生(看護師)、増渕先生(NPO法人事務局長、地域協議会長)、櫻井先生(郷土文化保存会顧問、地域協議会副会長)、中里先生(地域協議会コーディネーター)、鈴木校長

ご協力いただいた先生

矢古宇先生(ミユキ産業)、田村先生(あずま産業)、齋藤先生(薬剤師)、馬崎先生(看護師)、増渕先生(NPO法人事務局長、地域協議会長)、櫻井先生(郷土文化保存会顧問、地域協議会副会長)、中里先生(地域協議会コーディネーター)、鈴木校長

【日誌】2/20 3・4組 校外学習

今年度の3・4組は、中学校との交流学習を増やし、人間関係を広げ、コミュニケーション能力の育成を図っています。今日は、田原中と合同で校外学習を行い、買い物、外食、余暇活動などを体験してきました。

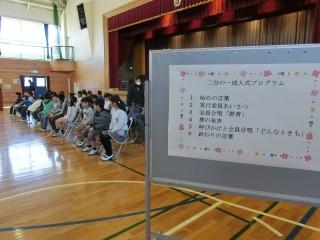

【日誌】2/21 4年 2分の1成人式

4年生が体育館で「2分の1成人式」を行いました。

卒業式や入学式、成人式、結婚式など、人生には様々な節目があります。その節目に「式」を行い、区切りをつけることで、これまでの自分を振り返るとともに、これからの自分の生き方を考える機会となります。

「夢を発表しよう」「感謝の気持ちを伝えよう」「歌を歌おう」「卒業式のように呼びかけをしよう」というみんなの意見を取りまとめ、自分たちで作り上げた成人式。 自分たちの幸せを願ってくれているたくさんの方々に囲まれながら、「将来に夢をもって前に進もう!」と誓い合いました。

卒業式や入学式、成人式、結婚式など、人生には様々な節目があります。その節目に「式」を行い、区切りをつけることで、これまでの自分を振り返るとともに、これからの自分の生き方を考える機会となります。

「夢を発表しよう」「感謝の気持ちを伝えよう」「歌を歌おう」「卒業式のように呼びかけをしよう」というみんなの意見を取りまとめ、自分たちで作り上げた成人式。 自分たちの幸せを願ってくれているたくさんの方々に囲まれながら、「将来に夢をもって前に進もう!」と誓い合いました。

【日誌】2/19 吹奏楽部定期演奏会

河内地域自治センターで4回目となる吹奏楽部定期演奏会を行いました。

今年度は部員8人で、コンテストやフェスティバルに7回出場するなど、精力的に活動しました。12月のアンサンブルコンテストでは金賞を受賞するなど実力も評価されました。

「ぐるぐるマリンバ」のオープニングで始まり、ソロステージ、ゲスト演奏、合奏ステージ、6年生引退式、OB・OGも加わり「学園天国」を演奏しました。部員の兄弟姉妹や中学高校の先輩も登場し、楽しいステージでした。

今年度は部員8人で、コンテストやフェスティバルに7回出場するなど、精力的に活動しました。12月のアンサンブルコンテストでは金賞を受賞するなど実力も評価されました。

「ぐるぐるマリンバ」のオープニングで始まり、ソロステージ、ゲスト演奏、合奏ステージ、6年生引退式、OB・OGも加わり「学園天国」を演奏しました。部員の兄弟姉妹や中学高校の先輩も登場し、楽しいステージでした。

【日誌】2/17 地域学校園学校保健部会

田原地域学校園学校保健委員会では、他学校園ではあまり取り組みのない生活習慣病予防に関する健康教育を研究しています。今日は、3校の職員や保護者が田原中に集まり、おざわ小児科医院の小澤武史先生と3校の薬剤師である齋藤悟先生、河内保健センターの鈴木沢美保健師をお招きし、研修会を行いました。

さっそくこの研修内容を「へるしープロジェクト」に取り入れていきます。

さっそくこの研修内容を「へるしープロジェクト」に取り入れていきます。

【日誌】2/15 あいさつ運動でありがとうカード

毎月行っている「なかよしあいさつ週間」に加え、今週は運営委員が「ありがとうカード」をつくり、元気にあいさつしているお友だちに配付しています。元気をくれたお友だちにカードのお返しです。

【日誌】2/14 田原っ子賞

今日の全校集会で、1年生から6年生までの9人に、第1回目となる学校賞「田原っ子賞」を与え、表彰しました。

これは、本校の教育目標にある目指す児童像「かしこく なかよく 元気よく」に向け、それぞれの児童の努力を認め、励まし、表彰することで、豊かな心をもち心身ともに健やかで人間性豊かな児童の育成を目指すもので、本校独自の表彰制度です。

これから、学期ごとに、いろいろな場面で頑張っている児童を表彰していく予定です。

これは、本校の教育目標にある目指す児童像「かしこく なかよく 元気よく」に向け、それぞれの児童の努力を認め、励まし、表彰することで、豊かな心をもち心身ともに健やかで人間性豊かな児童の育成を目指すもので、本校独自の表彰制度です。

これから、学期ごとに、いろいろな場面で頑張っている児童を表彰していく予定です。

【日誌】2/14 6年 乗り入れ授業(理科)

中学校から原先生をお迎えして、パソコン室で「地震(理科)」の学習をしました。

大型のバネを使って、縦波と横波の違いを実感した後、シミュレーションソフトを使って、縦波(P波)と横波(S波)のスピード、揺れの大きさの違いを調べました。中学校の理科学習への期待がふくらむ授業でした。

大型のバネを使って、縦波と横波の違いを実感した後、シミュレーションソフトを使って、縦波(P波)と横波(S波)のスピード、揺れの大きさの違いを調べました。中学校の理科学習への期待がふくらむ授業でした。

【日誌】2/13 5年 ふれあい文化教室(お琴)

5年生でふれあい文化教室「お琴」がありました。放課後子ども教室で習っている児童を除き、ほとんどが初めての「お琴」でしたが、なじみのある「さくら」を演奏することができました。

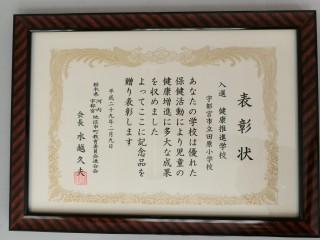

【日誌】2/9 健康推進学校に入選しました

このたび、本校が取り組む保健・健康教育活動により、児童の健康増進に成果を収めたことが認められ、市教育センターで「平成28年度河内地区健康推進学校表彰式」が行われ、表彰状をいただいてきました。これを励みとして、今後も子どもたちの健康推進に努めていきます。

【日誌】2/9 6年社会科校外学習

2月9日(木)6年生が社会科校外学習で国会議事堂・上野恩賜公園に行ってきました。

集合は早朝6時50分でした。楽しみにしてきた校外学習ですので、子どもたちのテンションはたいへん高く、バスの中では、ガイドさんへの自己紹介や歌をうたって盛り上がりました。

9時30分に国会議事堂に到着しました。時期はずれのためか見学者は少なくスムーズに見学できました。衆議院本会議場、天皇陛下の御休所、衆議院玄関等を見学しました。ちょうど予算委員会が開かれておりピリピリしたムードが漂っていました。

寒さのため、バスの中でお弁当を食べながら、皇居の桜田門、二重橋、大手門を車窓から見て、上野恩賜公園へ。

ここから、上野動物園と東京国立博物館に分かれての班別活動がスタートしました。

13時には、全ての班が国立科学博物館に集合し、班別に見学をスタートしました。

【日誌】2/9 本当のバリアフリーとは

新しい施設などではバリアフリー化が進んでいますが、校舎が古い本校では、多目的トイレが北校舎1階東側に、20年前に建てられた体育館にはスロープがあるだけで、施設全体としては、段差が多く、十分な環境にはありません。

今日、本校の多目的トイレの状況を確認するため、NPO法人アクセシブル・ラボ代表理事の大塚様が来校されました。貴法人は、『障害者目線で広く一般市民及び何らかの障害をもつ人々に対して、バリアフリー、アクセシブルな環境づくりの提案及びその情報提供、並びに心の教育に関する事業を行い、障害の有無に関わらず、みんなが笑顔で楽しく外出できる社会づくりに寄与する(HPから引用)』ことを目的に設立され、様々な活動を展開している団体です。

大塚様は、熊本地震の際、避難所における多目的トイレの設置情報がなかったために、車いすなどの方が苦労されたという話を聞き、宇都宮市内のバリアフリー状況を取りまとめ、広く発信するために、実際に各施設をまわられています。

誰もが暮らしやすい街づくりは、行政からのハード面の支援だけでなく、こうした団体の活動が大きなエネルギーとなり、私たち一人一人の意識も高まっていくのだと思います。相手目線で見つめていくことの大切さを再認識しました。

ぜひ貴団体のホームページをご覧ください。 クリック☞http://accessible-labo.org/

今日、本校の多目的トイレの状況を確認するため、NPO法人アクセシブル・ラボ代表理事の大塚様が来校されました。貴法人は、『障害者目線で広く一般市民及び何らかの障害をもつ人々に対して、バリアフリー、アクセシブルな環境づくりの提案及びその情報提供、並びに心の教育に関する事業を行い、障害の有無に関わらず、みんなが笑顔で楽しく外出できる社会づくりに寄与する(HPから引用)』ことを目的に設立され、様々な活動を展開している団体です。

大塚様は、熊本地震の際、避難所における多目的トイレの設置情報がなかったために、車いすなどの方が苦労されたという話を聞き、宇都宮市内のバリアフリー状況を取りまとめ、広く発信するために、実際に各施設をまわられています。

誰もが暮らしやすい街づくりは、行政からのハード面の支援だけでなく、こうした団体の活動が大きなエネルギーとなり、私たち一人一人の意識も高まっていくのだと思います。相手目線で見つめていくことの大切さを再認識しました。

ぜひ貴団体のホームページをご覧ください。 クリック☞http://accessible-labo.org/

【日誌】2/9 ブランコが使えるようになりました

座面が木製だったブランコが改修され、新品のくさりと樹脂製の座面になりました。初乗りしたのは4年生でした。

【日誌】2/9 雪の上で大はしゃぎ

たわらの時間になり、子どもたちが一斉に校庭に飛び出してきました。雪合戦やミニ雪だるま作りで盛り上がりました。

【日誌】2/9 6年 東京(10:30国会議事堂)

社会科校外学習(東京見学)は、順調です。10:30の情報では、国会議事堂見学が終了し、上野恩賜公園に向かうところです。なお、心配された雪もなく、道路状況も問題ないとのことです。

★7:10 ファミリーマート前を出発しました。

★11:40 上野恩賜公園内で班別行動中です。

★7:10 ファミリーマート前を出発しました。

★11:40 上野恩賜公園内で班別行動中です。

【日誌】2/8 授業参観・懇談会

今年度最後の授業参観と懇談会でした。

お子さんや学級のようすはいかがでしたか。1年間の成長を感じ取ることができたのではないでしょうか。お忙しい中、ありがとうございました。

お子さんや学級のようすはいかがでしたか。1年間の成長を感じ取ることができたのではないでしょうか。お忙しい中、ありがとうございました。

【日誌】2/6 3・4組 買い物学習

3・4組で「仕事」を意識した作業学習の一環として、自分たちで作った製品の「販売会」を行いました。アイロンビーズで作ったキャラクターのキーホルダーやマグネット、おいしい匂いがする5種類の作り立てポップコーンなど、どれも心のこもった商品がミトリーストア(お店)に並びました。田原中学校からのお客さんや先生方がたくさん来店され大盛況でした。

【日誌】2/7 通路・駐車場拡張工事 始まる

すでにお知らせしたとおり、南校舎と体育館の南側舗装面の拡張工事が始まりました。

明日の授業参観に車で来校される場合は、正門を入り、すぐに左折し、職員の誘導に従って駐車してください。よろしくお願いします。

明日の授業参観に車で来校される場合は、正門を入り、すぐに左折し、職員の誘導に従って駐車してください。よろしくお願いします。

【日誌】2/7 6年 作文の関東大会で敢闘賞

6年の小林さんが、剣道に関する作文コンクール関東地区大会で敢闘賞を受賞しました。「感謝のメダル」と題し、自分を応援してくれた家族への感謝の気持ちを作文にしたものです。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。

2/7付 下野新聞に大きく掲載されました。 【日誌】2/6 朝もやの中、元気に登校

立春を過ぎ、少しずつ春の気配を感じるようになりました。今朝は、朝もやが立ち込めました。久しぶりの雨で、田畑や空気も潤いました。春はもうすぐです。

【日誌】2/6 4年 とちぎ未来アスリートプロジェクト

2/5に県総合教育センターで、県のアスリート育成事業に参加する小学生124人の認定式がありました。これから各分野トップレベルの指導者により、身体的能力を高めたり必要な思考能力を身に付けたりするプログラムを年20回ほど受講していきます。

本校では、4年の松本さんと齋藤さんが、10倍を超える応募から選ばれました。夢を大きむもってがんばってください!

本校では、4年の松本さんと齋藤さんが、10倍を超える応募から選ばれました。夢を大きむもってがんばってください!

【日誌】2/3 子どもたちの見ている風景

たわらの時間、全員が校庭に出て、元気に遊んでいます。鉄棒などで逆さになっている姿をよく見かけますが、そこから見える風景とは・・・・。

【日誌】2/3 ブランコの工事が終わりました

今日、ブランコの改修工事が終わりました。来週の点検が終われば使えるようになります。楽しみに待っていてください。

【日誌】2/2 ブラウンちゃんの無事を確認

ブラウンちゃん(うさぎ)が、元気でいるところを発見し、無事に保護しました!

ブラウンちゃんを最後に確認したのは、昨日の5時間目。今日になり、たわらの時間に行方不明であることがわかり、昼休みに、穴の奥にいるのではと、スコップで穴を広げて確認したものの、見つからず、捜査網を校庭全域に広げて探していました。

大騒ぎの中、ブラウンちゃんが穴の奥から出てきてくれました。どうやら、あまりの寒さに、穴の奥の奥で過ごしていたようです。「心配したんだよ」「無事でよかった!」と歓声が上がりました。

今年になり、フカフカのマットを用意しましたが、穴を掘るのが得意なブラウンちゃんですので、自分の力で居場所を確保したようです。

ブラウンちゃんを最後に確認したのは、昨日の5時間目。今日になり、たわらの時間に行方不明であることがわかり、昼休みに、穴の奥にいるのではと、スコップで穴を広げて確認したものの、見つからず、捜査網を校庭全域に広げて探していました。

大騒ぎの中、ブラウンちゃんが穴の奥から出てきてくれました。どうやら、あまりの寒さに、穴の奥の奥で過ごしていたようです。「心配したんだよ」「無事でよかった!」と歓声が上がりました。

今年になり、フカフカのマットを用意しましたが、穴を掘るのが得意なブラウンちゃんですので、自分の力で居場所を確保したようです。

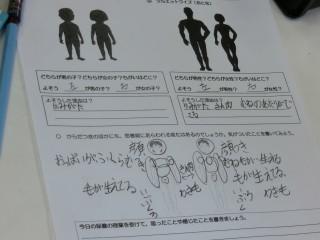

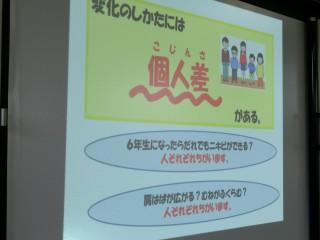

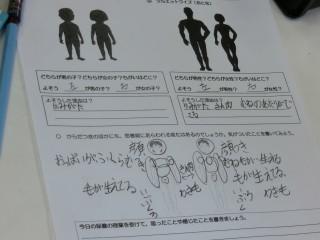

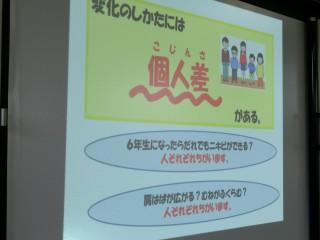

【日誌】2/1 4年 「心と体の成長」

個人差がありますが、4年生頃から、心身ともに子どもから大人に変化する思春期に入ります。今日は、1.2組合同で、体の成長について勉強しました。

【日誌】1/30 6年 合奏練習(スターウォーズ)

卒業の日が近づいています。6年生は、夢いっぱいの将来に胸を躍らせながらも、このまま、みんなといたいという思いが交差します。

2月8日(水)の授業参観で6年生は音楽を公開します。みんなで選曲した「スターウォーズ」の合奏と「旅立ちの日に」の合唱を披露したあと、一人一人の夢について発表する予定です。

この仲間との演奏は最後になります。当日は素晴らしい演奏になるよう、がんばって練習しています。

2月8日(水)の授業参観で6年生は音楽を公開します。みんなで選曲した「スターウォーズ」の合奏と「旅立ちの日に」の合唱を披露したあと、一人一人の夢について発表する予定です。

この仲間との演奏は最後になります。当日は素晴らしい演奏になるよう、がんばって練習しています。

【日誌】1/27 なかよし班対抗長なわとび大会

簡単にできる身近な運動に「なわとび」があります。個人のなわとび検定も行っていますが、今日は1年間活動を共にしたなかよし班ごとに、長縄の八の字跳びに挑戦しました。3分間×2回で跳べた回数を競い、優勝は11班の295回。準優勝は14班で僅差の287回。3位は22班でした。低学年を励ます上級生たちの声かけがほほえましく、みんなで楽しく昼休みを過ごしました。

【日誌】1/26 3年 ステンドグラス

春から始めたリコーダー。朝の時間を使って練習です。

窓には、図画工作で作ったステンドグラスが、朝の太陽をいっぱい浴びて、色とりどりのやわらかい光となって、とてもきれいです。

窓には、図画工作で作ったステンドグラスが、朝の太陽をいっぱい浴びて、色とりどりのやわらかい光となって、とてもきれいです。

【日誌】1/25 6年 理科校外学習

理科校外学習として、田原中の天文台に太陽の黒点観察に行ってきました。

田原中は、市内の中学校で唯一天文台をもっています。整備に1億円かけ、こども総合科学館にもひけを取らない立派なものです。

地域学校園にこんな立派な施設があるのに利用しない手はありません。

田原中にお願いしたところ、中3の黒点観察の授業の合間に6年生の時間を入れていただきました。

河内星の子会の会長の菊池様のご指導のもと、初めての黒点観察をしました。黒く見える理由、黒点の大きさ、黒点は変化することなども教えていただきました。

児童の感想を紹介します。

「教科書の写真だと黒点と太陽の表面が動いていることは分からなかったけれど、実際に見たら動いていた。黒点の数や位置が毎日変わると知ってびっくりした。今日見た黒点は地球の2倍の大きさと分かり、太陽がどれだけ大きかったのか、ようやく想像がついた。」

本物に触れるたいへん貴重な時間となりました。

田原中は、市内の中学校で唯一天文台をもっています。整備に1億円かけ、こども総合科学館にもひけを取らない立派なものです。

地域学校園にこんな立派な施設があるのに利用しない手はありません。

田原中にお願いしたところ、中3の黒点観察の授業の合間に6年生の時間を入れていただきました。

河内星の子会の会長の菊池様のご指導のもと、初めての黒点観察をしました。黒く見える理由、黒点の大きさ、黒点は変化することなども教えていただきました。

児童の感想を紹介します。

「教科書の写真だと黒点と太陽の表面が動いていることは分からなかったけれど、実際に見たら動いていた。黒点の数や位置が毎日変わると知ってびっくりした。今日見た黒点は地球の2倍の大きさと分かり、太陽がどれだけ大きかったのか、ようやく想像がついた。」

本物に触れるたいへん貴重な時間となりました。

【日誌】1/25 音楽集会(4年生発表)

4年生の心と歌声はひとつになり、体育館に集まったみんなの胸に響きわたり、みんなの思いは空を伝って福島の海まで届いたようでした。

「群青」(ぐんじょう)は、福島県南相馬市立小高(おだか)中学校の平成24年度卒業生と、小田美樹先生によって作られた曲です。2011年3月11日の東日本大震災により、街は津波で甚大な被害を受けただけでなく、原発事故により、避難生活を余儀なくされ、仲間たちは全国に散り散りとなりました。残った生徒たちの友だちへの思いを綴った日記や作文などをつなぎあわせ、小田先生が作曲して、2013年の3月に小高中学校の卒業式で披露されたものです。

歌詞に込められた思いを感じながら、今も離れ離れで暮らす福島の人たちや、自分たちの身近にいる家族や友だちの存在をかみしめることができました。 4年生、すてきな時間をありがとう。

「群青」(ぐんじょう)は、福島県南相馬市立小高(おだか)中学校の平成24年度卒業生と、小田美樹先生によって作られた曲です。2011年3月11日の東日本大震災により、街は津波で甚大な被害を受けただけでなく、原発事故により、避難生活を余儀なくされ、仲間たちは全国に散り散りとなりました。残った生徒たちの友だちへの思いを綴った日記や作文などをつなぎあわせ、小田先生が作曲して、2013年の3月に小高中学校の卒業式で披露されたものです。

歌詞に込められた思いを感じながら、今も離れ離れで暮らす福島の人たちや、自分たちの身近にいる家族や友だちの存在をかみしめることができました。 4年生、すてきな時間をありがとう。

【日誌】1/23 5年 ミュージカル鑑賞

県総合文化センターで、劇団四季ミュージカル「王子とこじき」を観劇しました。

大きなホールでプロの演劇を観るのは初めてという児童がほとんどで、迫力ある演技や大きな声に感動したようでした。

写真撮影はできなかったため、鑑賞後に八幡山公園でのようすを掲載します。

大きなホールでプロの演劇を観るのは初めてという児童がほとんどで、迫力ある演技や大きな声に感動したようでした。

写真撮影はできなかったため、鑑賞後に八幡山公園でのようすを掲載します。

【日誌】1/23 6年 ふれあい文化教室「三味線体験」

市の文化振興事業として行われている「ふれあい文化教室」。 今年も6年生が、三味線の生演奏を聴くだけでなく、三味線に触れ、和楽器に親しむことができました。

【日誌】1/20 6年 中学校訪問

6年生の中学校訪問が、全市一斉で行われました。 入学準備のための訪問ということもあり、緊張気味で門をくぐりました。

6年生は、全体会で「ていねいな説明があり安心した。」「部活動でがんばりたい。」「先輩たちが優しく、楽しくやれそうだ。」など、授業では、ピリッとした緊張感があり、小学校との違いも感じたようです。

中学校訪問を通して、新たな生活への期待が高まりました。来週は、田原中にしかない天文台で太陽の黒点観察をするため、またお世話になります。

また、中学校訪問の前日に、田原中の司書の先生によるブックトークがあり、中学校図書館で扱っている本をもとに、中学校のようすについてお話を聞くことができました。

6年生は、全体会で「ていねいな説明があり安心した。」「部活動でがんばりたい。」「先輩たちが優しく、楽しくやれそうだ。」など、授業では、ピリッとした緊張感があり、小学校との違いも感じたようです。

中学校訪問を通して、新たな生活への期待が高まりました。来週は、田原中にしかない天文台で太陽の黒点観察をするため、またお世話になります。

また、中学校訪問の前日に、田原中の司書の先生によるブックトークがあり、中学校図書館で扱っている本をもとに、中学校のようすについてお話を聞くことができました。

【日誌】1/19 5年・6年 探鳥会

静かな冬の校庭に、鳥たちのさえずりが響き渡ります。

1・2時間目に5年生、3・4時間目に6年生の探鳥会でした。野鳥たちは広い空を自由に舞い、えさや水を求めて山田川に集まってきます。その時その時で観察できる鳥は異なるため、子どもたちは珍しい野鳥を見逃すまいと双眼鏡に目を凝らします。

最後の探鳥会となる6年生は、恵まれた田原の自然に幸せをかみしめ、仲間との大切な時間を愛おしく思いながら、ゆっくりゆっくりと山田川沿いを歩きました。

1・2時間目に5年生、3・4時間目に6年生の探鳥会でした。野鳥たちは広い空を自由に舞い、えさや水を求めて山田川に集まってきます。その時その時で観察できる鳥は異なるため、子どもたちは珍しい野鳥を見逃すまいと双眼鏡に目を凝らします。

最後の探鳥会となる6年生は、恵まれた田原の自然に幸せをかみしめ、仲間との大切な時間を愛おしく思いながら、ゆっくりゆっくりと山田川沿いを歩きました。

【日誌】1/18 3・4組 ダスキン出前授業

本校では、さまざまな企業の協力のもと、授業や行事を展開しています。 今日は「ダスキン」が行っている「掃除教育プログラム」の中から、「どうしてそうじをするのだろう」「そうじ用具を正しく使おう」の2講座を1時間で実施しました。

おそうじロボットがいかに普及しても、基本は人間の手作業であり、掃除のノウハウは身に付けなければならないものです。

授業の中で、基本的な動作の言葉がたくさん出てきました。箒の掃き方の基本=「抑え掃き」、雑巾の絞り方=「縦絞り」、雑巾の洗い方=「振り洗い」「こすり洗い「すすぎ洗い」・・・・など。動作を端的に捉えているそれぞれの言葉から、日本語の美しさや言葉の意味を理解することの大切さについても再認識することができました。

おそうじロボットがいかに普及しても、基本は人間の手作業であり、掃除のノウハウは身に付けなければならないものです。

授業の中で、基本的な動作の言葉がたくさん出てきました。箒の掃き方の基本=「抑え掃き」、雑巾の絞り方=「縦絞り」、雑巾の洗い方=「振り洗い」「こすり洗い「すすぎ洗い」・・・・など。動作を端的に捉えているそれぞれの言葉から、日本語の美しさや言葉の意味を理解することの大切さについても再認識することができました。

【日誌】1/17 児童集会(広報・放送委員会)

今日の児童集会は、広報・放送委員会が発表をしました。

主な活動は、正門前掲示板を使った広報と給食の時間の放送です。 放送室での姿はかっこいいですね。これからも、工夫して楽しい掲示物や放送をお願いします。

主な活動は、正門前掲示板を使った広報と給食の時間の放送です。 放送室での姿はかっこいいですね。これからも、工夫して楽しい掲示物や放送をお願いします。

【日誌】1/17 1年 ようこそ田原小へ(ゆりかご保育園)

ゆりかご保育園のみなさんが本校で1年生と交流活動を行いました。ゆりかご保育園の皆さんは、あいさつがしっかりとできるよい子でした。1年生は、お兄さんお姉さんらしく堂々と活動することができました。

【日誌】1/16 ブランコが新しくなります

人気のある遊具のひとつ「ブランコ」。 夏休み明けから使用禁止となっていましたが、ようやく市内一斉に木製ブランコの改修が始まりました。支柱以外はすべて新しくなります。完成まであと2週間、楽しみに待っていてくださいね。

【日誌】1/16 タブレット型パソコンが動き始めます

タブレット型パソコンの設置が終わり、先生たちが活用方法について研修をしました。今まで、パソコン室に固定されていたパソコンが、教室・体育館・校庭など自由に持ち運びできて、どこでも簡単に使えるようになります。先生たちも、いろいろな授業で使えると大喜びです。

【日誌】1/13 ながなわとびの練習(ロング昼休み)

1/27の「なかよし班対抗長なわとび大会」に向けて、練習をしました。1年間、活動をともにしてきた仲間との呼吸はピッタリです。

【日記】1/13 1年「ゆたか幼稚園生との交流会」

今日の1年生は、春にゆたか幼稚園を卒園し、小学校に入学するみなさんと交流活動を行いました。

体育館で、心を込めてお迎えの歌を歌いました。 手をつないで学校たんけんをしたあと、教室で、ランドセル体験、こくごの教科書の音読、お絵かきや折り紙で楽しみました。

ゆたか幼稚園の皆さんは、礼儀正しく行動していました。1年生は、優しいお兄さんお姉さんとして大活躍しました。 ピカピカの1年生と立派な2年生になること間違いなしです! (来週は、ゆりかご保育園の皆さんをお迎えします。)

体育館で、心を込めてお迎えの歌を歌いました。 手をつないで学校たんけんをしたあと、教室で、ランドセル体験、こくごの教科書の音読、お絵かきや折り紙で楽しみました。

ゆたか幼稚園の皆さんは、礼儀正しく行動していました。1年生は、優しいお兄さんお姉さんとして大活躍しました。 ピカピカの1年生と立派な2年生になること間違いなしです! (来週は、ゆりかご保育園の皆さんをお迎えします。)

【日誌】1/12 4年 あいさつ運動・合唱練習

4年生は、あいさつ運動で正門に立ち、元気に友だちを迎えてくれました。3時間目は24日(火)の音楽集会発表に向けて合唱の練習をしました。音が取れていて声量もあり表現力もあります。 一生懸命な姿を見ながら聴いていると、胸が熱くなりました。歌は人の心を動かす力がありますね。

【日誌】1/12 なわとび練習用のジャンピング台設置

なわとびシーズンです。なわとび検定やながなわ大会などもあるため、たわらの時間には、なわとびを使った遊びが増えています。

ジャンピング台を使って練習し、なわとび検定で上の級をねらいましょう。

ジャンピング台を使って練習し、なわとび検定で上の級をねらいましょう。

【日誌】1/11 3年・4年「探鳥会」

本校の特色ある教育活動として約25年目となるのが「探鳥会」です。今年度2回目となる今日も天気に恵まれ1時間目から3年生、3時間目から4年生が、山田川を南下しながら観察を行いました。

読売新聞の記者さんが、熱心に取材されていました。「とちよみ」カラー版に掲載される予定です。

読売新聞の記者さんが、熱心に取材されていました。「とちよみ」カラー版に掲載される予定です。

【日誌】1/11 3年 あいさつ運動

今週のあいさつ運動は3年生です。 元気なあいさつ声で登校してきたお友だちを迎えています。

【日誌】1/10 全校集会「今年もよろしくお願いします」

子どもたちの目の輝きが今までと違いました。夢や希望を持っている人の目の輝きや行動はどこか違って見えるものです。これからの未来を夢見るのは子どもたちであり、未来をつくっていくのも子どもたちです。この子どもたちと、今年もがんばっていきます。

2人の新しいお友だちが仲間入りし、226人でスタートします。

保護者の皆様、地域の皆様、今年もよろしくお願いします。

2人の新しいお友だちが仲間入りし、226人でスタートします。

保護者の皆様、地域の皆様、今年もよろしくお願いします。