文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

ほっと一息 今泉タイム

今週月曜日から短縮日課となり、いつもとは違う特別な日課で生活していますが、子供たちは落ち着いて学習活動に取り組んでいます。2時間目終了後の休み時間【今泉タイム】には、教室で1人1台端末を使ったり、読書したり、みんなで楽しめることを考えたり、子供たちは思い思いの過ごし方で気分転換をしています。校庭でも、体を動かしたり、草むらで虫や花をさがしたりして元気に過ごしています。

1学期後半スタート

夏休みが明けて、今日から学校が再開しました。

緊急事態宣言下という厳しい状況の中、子供たちの元気な姿に力をもらいました。感染症対策をこれまで以上に確実に行って、子供たちが安心して学校生活を送ることができるようにしたいと思います。保護者の皆様には、学校再開にあたり、温かなご理解とご協力をいただき、本当にありがたいです。1学期後半も、どうぞよろしくお願いいたします。

▼換気をしっかりとして、さあ、授業開始! 休み時間には、地域の方が作ってくださったごみの分別サンプルを熱心に見ている子供の姿も。

▼夏休み明け最初の献立は「麦入りごはん、セルフ豚丼、牛乳、冷ややっこ、小松菜とじゃこの炒め物」です。子供たちはしっかりと距離を確保しながら配膳し、黙食しています。

夏休み ぐんぐん教室

26日(月)、27日(火)の2日間、夏休みのぐんぐん教室を行いました。

昨年度は、感染症予防のため中止となりましたが、今年度は内容と方法を工夫して、「せっけんづくり」「わくわくパソコン」「えいごでABC」「下野書道」の4つの活動を行いました。たくさんの子供たちが希望しました。地域の皆様が、講師を務めてくださったり、活動のサポートをしてくださいました。ご協力くださった地域の皆様、送り迎えをしてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

▼せっけんづくり

苛性ソーダを水に溶かし、廃油に混ぜて根気よくかき混ぜます。トロトロとしてきて色もミルクティーのような色に変わっていきました。思ったよりも固まるのに時間がかかり、子供たちは苦戦していました。油の処理の仕方によっては環境に大きなダメージを与えてしまうお話なども聞くことができ、環境を守るために私たちができることを考えるよい機会となりました。子供たちが廃油で作ったせっけんは、洗濯せっけんとして使うことができます。

▼わくわくパソコン

1人1台端末を使って、タッチタイピングの練習やプログラミングをしながら楽しくゲームに挑戦したりしました。自分で作った音や音楽を聴いたり、画面に映し出される音の波形を見たりする活動では、友達同士で作った音や音楽を聴き合って楽しんでいました。

▼えいごでABC(1・2年生)

色を表す英語を使ってゲームをしたり、体を動かしながら「Head, Shoulders, Knees & Toes」の歌を歌ったりしました。はじめは少し緊張していた子供たちもいましたが、徐々にリラックスして、遊びながら英語を楽しんでいました。

▼下野書道

下野書道展の作品に取り組んでいました。はじめは半紙で練習したり、はじめから指定の大きな用紙に挑戦したり・・・それぞれ考えながら集中して取り組んでいました。一画一画、気持ちを込めて伸びやかに筆を進めていました。

今日の給食は地元の夏野菜たっぷりのカレー

夏休み前の今日の給食は・・・

地元で採れた夏野菜がたっぷりと入った「夏野菜カレー」でした。

お昼の校内放送では、学校栄養士が夏野菜についての話をしました。

子供たちの様子を見に行ってみると、すでに食べ終わっている子供たちがいっぱいで驚きました。やはり、カレーは子供たちの大人気メニューのようですね。もりもり食べて、暑い夏を乗り切ってほしいです。

【今日の献立】

麦入りごはん、夏野菜のカレー、牛乳、フルーツポンチ

夏休み前朝会

明日から8月25日まで、子供たちが楽しみにしている夏休みです。

今日は、夏休み前朝会をテレビ放送で行いました。子供たちには、4月からどんどん広がってきた明るいあいさつの輪を夏休み中も広げてほしいことや、自分の命や健康を守れるように心がけてほしいこと、夏休みだから挑戦できることに取り組んで素晴らしい経験をたくさんし、宇都宮市や栃木県のよいところを見つけたら教えてほしいということを伝えました。続いて児童指導担当から、お金の使い方や公共の場所でのマナーなどについての話を伝えました。

明後日からは、東京2020オリンピック・パラリンピックが始まります。

子供たちには、今年ならではの思い出をたくさんつくってほしいです。

8月26日に、また子供たちの元気な笑顔に会えるのを楽しみにしています。

着衣水泳【6年生】

夏休みが近付き、学校でのプール活動も今日で最終日となりました。

3・4時間目には、6年生が着衣水泳を行いました。

衣服を着たまま水に入った時の重さや動きづらさ、対処の仕方などを体験することで、夏の水難事故防止への意識につなげたいと考えています。

▼服を着たまま水に入ってみると、想像以上に重さを感じますね。ペットボトルなどの浮遊物を抱えて浮かぶ練習もしましたが、バランスを取りながら静かに水面に浮株ことができました。

*今年の夏も、子供たちが水難事故に遭うことなく、安全に楽しく過ごせますように。

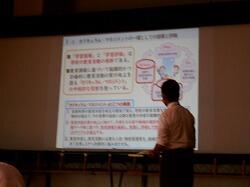

泉が丘地域学校園合同研修会

泉が丘地域学校園(泉が丘中・泉が丘小・今泉小)教職員の合同研修会を泉が丘小で行いました。新学習指導要領が昨年度から小学校で、今年度から中学校で全面実施となったことを受けて、県教育委員会の先生を講師にお迎えしてお話を伺いました。子供たちに「生きる力」を育むために育成を目指す3つの資質・能力、OECDが提唱する「Well-being(個人的・社会的により良く幸せに生きること)」、指導と評価の一体化など、様々な方面からお話をいただきました。

子供たちが未来に希望をもち、よりよい社会のつくり手となれるよう、今後も地域学校園の教職員で情報交換をしながら取り組んでまいります。

ショート清掃でもがんばります!

昨日から個人懇談期間が始まって、B日課(短縮日課)を行っているので、お昼の清掃は10分間の「ショート清掃」です。短い時間ではありますが、子供たちは丁寧にほうきで掃いたり雑巾がけをしたりしていました。「きれいになりますね」「お掃除の仕方が上手ですね」と声をかけると、子供たちはにこっと笑顔を返してくれます。お掃除は「お心磨き」の時間でもありますね。

総合訪問がありました

今日は、宇都宮市教育委員会が学校を訪問して学校の施設設備や授業の様子等、教育活動全般に渡って見てくださる総合訪問がありました。たくさんの先生方がいらっしゃって、授業の様子を参観してくださいました。参観後に、「低学年の子供たちも、文字を整えて書くことができていて、書いている内容もしっかりとしている」「1人1台端末を、子供たちが使いこなせるようになっている」「落ち着いて学校生活ができている」などの感想をいただきました。いらっしゃった先生方の中には、昨年度まで今泉小にいらした先生も・・・。とても懐かしそうに、子供たちの様子を参観されていました。

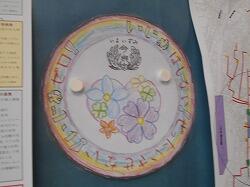

児童会「いじめゼロステッカー」募集作品

今泉小学校が、「いじめゼロ」で、みんなが笑顔で過ごせるようにと、児童会で「いじめゼロステッカー」の募集を行いました。全部で164作品の応募がありました。

今日は運営委員会の子供たちが、最優秀賞に選ばれた作品を印刷して掲示用に加工したものを、校内のいろいろな場所に掲示していました。校長室にも掲示してくれました。この後、このマークはシール紙に印刷して子供たちに配付する予定です。

子供たち自身が呼びかけ合って「いじめゼロ」をいつも意識する、よいきっかけになったと思います。

今日の給食【七夕献立】

今日は七夕。子供たちは、どんな願い事をしているのでしょう。

今日の給食は、七夕にちなんだ献立でした。

【七夕献立】酢飯、セルフ五目ちらし寿司、牛乳、たなばた汁、あまのがわゼリー

たなばた汁の中には、星形のかまぼこが入っています。

児童朝会【TV放送】

今日の児童朝会は、テレビ放送で「委員会活動紹介」を行いました。

図書委員会、掲示委員会、保健委員会、福祉委員会、運営委員会の紹介でした。

あらかじめ、活動の様子を写真で撮影しておいた画像をテレビに映しながら、それぞれの委員会代表の子供たちがアナウンスしました。テレビ放送を活用することで、実際に委員会の仕事の様子がよく伝わりました。見えないところでも、各委員会の子供たちは頑張っているのです。

クラブ活動

4年生以上の子供たちは、火曜日の6時間目、年間12回、クラブ活動が予定されています。6時間目・・・。雨が上がった校庭から楽しそうな子供たちの声が聞こえてきました。

球技クラブは、フットベースボールのゲームをしていました。なかなか守備が固いチームあり、攻めるチームありで、よい試合展開でした。

陸上クラブは、50メートル走のタイムを測って自分の限界にチャレンジしていました。そのあと、2人組になってジャベリックボールでキャッチボール。投げる力を鍛えていました。

昔遊びクラブは、3つのグループに分かれて、竹馬、竹とんぼ、羽根突きの練習をしていました。懐かしい・・・。竹馬に乗るだけで一苦労といった感じでしたが、子供たちはあきらめずに何度もチャレンジして少しずつ竹馬の上に立てるようになってきました。

今日の給食は夏の宮っ子ランチ

「宮っ子ランチ」は、私たちの住む宇都宮市の特産品や文化など、宇都宮のよさを知ることのできる給食です。今日は夏の宮っ子ランチ「平和を願って大いちょう献立」です。

宇都宮市は太平洋戦争で多くの市民が亡くなりました。戦後も苦しい生活が続きましたが、市民の強いエネルギーにより復興が進められ、現在のように家やお店が立ち並ぶほどに発展しました。

戦中戦後の時期は、白米はとても貴重な食べ物で、ひえや粟などの雑穀やサツマイモやカボチャを混ぜたり、おかゆにして量を増やしたりしていました。また、宇都宮餃子は全国的にも有名ですが、戦時中、中国にいた兵士たちが終戦後に宇都宮に本場の餃子の味を持ち帰ってきたのが始まりと言われており、餃子に使われる豚肉・にら・にんにくなどの材料がすべて地元で手に入ったことと、食糧不足の中でスタミナのつく食材が多く使われていたことから人気が出て食べられるようになりました。

【平和を願って大いちょう献立】

十六穀ご飯、牛乳、からしあえ、揚げ餃子、大いちょう汁、マスカットゼリー

▼「大いちょう汁」は宮っ子ランチのために考えた料理です。

戦火にも負けずに生き残った宇都宮の大いちょうにちなんで、人参や大根は「いちょう切り」にしました。いちょうの形のかまぼこも入っています。

竜巻避難訓練

今日は、竜巻が起こった場合の避難訓練を行いました。

はじめに避難の仕方や気を付けることについて担任からの説明を聞きました。

その後、学校南方向から竜巻が近付いて来る、という想定で訓練を行いました。飛んでくる物などから身を守るために、「まず(姿勢を)低く」「頭を守り」「動かない」という「シェイクアウト」を実施しました。いざという時に自分の命を自分で守る方法のひとつです。子供たちは真剣に訓練を行っていました。

授業参観 ありがとうございました

今年度に入って初めての授業参観をようやく実施することができました。

子供たちは朝から楽しみにしている様子でとても張り切っていました。中には昇降口までお迎えに(?)向かう子の姿も見られてほほえましかったです。

感染症対策のため、保護者の皆様には短時間入れ替え制の参観方法にご協力いただきました。おかげさまで、密を避けながらスムーズに授業を進めることができました。ありがとうございました。

また、同時進行で第2回地域協議会も開催しました。委員の皆様にも授業を参観していただきました。参観後の会議では、子供たちが1人1台端末を使って学習を進められていたことや、コロナのために交流活動などが難しい中で静かに学習に取り組んでいたことなどが話題に上がりました。委員の皆様、ありがとうございました。

地面を流れる水の行方は・・・

自然が作り出す現象の不思議さや面白さを実感しながら学習することができました。

端末の活用に慣れてきました

5年生が、自分が作った工作の作品について友達同士で動画撮影をしていました。後日、お互いの作品を鑑賞するときに使うそうです。録画記録しておけば、説明をくり返し聞くことも可能ですね。

1年生は、お絵かきをしたり、育てているアサガオの記録写真を撮ったりしていました。写真記録を残しておくことで、観察記録を書くときにもう一度画像を見て確認することができますね。

委員会活動をテレビ放送で紹介【第1回目】

集会の形で実施することが難しいので、事前に各種委員会の子供たちが収録を行って、テレビ放送という形で行いました。実際に活動している様子を写真で見ることができたので、それぞれの委員会がどのような仕事をしているのかがよく分かりました。次回は7月に他の委員会の活動を紹介する予定です。

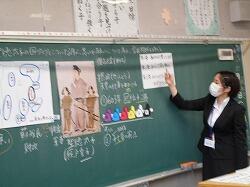

教育実習生の研究授業【6年生 社会】