文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

5年生、日光遠足へ

5年生が遠足で日光をたずねました。ずっと延期になっていた遠足でしたが、この時期に実施することができ、紅葉が見ごろとなった日光の美しい自然と素晴らしい歴史を友達や先生と一緒に見て、感じて、楽しむことができたようです。班別活動では、友達と協力し合ったり助け合ったりしながら日光市内を見学することができました。また、木彫り体験も行いました。世界でたった一つのオリジナル作品は、何よりのお土産になりました。

子供一人一人が「学ぶ」喜びを味わえる授業を目指して

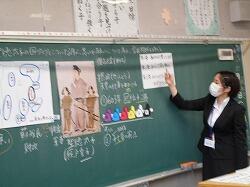

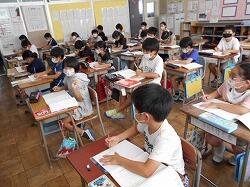

今泉小では、子供たちが学ぶ喜びを味わうことのできる授業づくりを目指して、教職員が研修を積んでいます。今日は、宇都宮市教育センターの先生をお招きして、1年生と5年生の授業研究会を行いました。

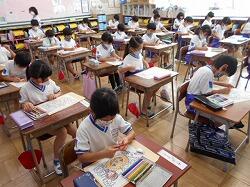

▼1年生国語「いろいろなふね」

いろいろな種類の船について説明されている文章を読み取って、ワークシートに整理しながらまとめていきます。「ここまでできればオッケー」という自己目標も子供たちが決めました。自己目標が達成できてうれしそうでした。

▼5年生社会科「これからの食糧生産とわたしたち」

身の回りの食糧生産や食にかかわる課題を様々な視点から見つけながら、課題を自分事としてとらえて学習問題を作りました。

おにぎりの日

今日はおにぎりの日。子供たちは家族と相談しながら、どんなおにぎりにするかを事前に考えていました。具は何にしようかな。どんな形にしようかな。など、いろいろ工夫していました。家族に手伝ってもらって作った子もいれば、自分一人で挑戦した子もいました。給食のハロウィン献立と自分で考えて作ったおにぎりという楽しいメニューになりました。みんな、とても楽しそうにおにぎりをほおばっていました。

▼ハロウィン献立 牛乳、鶏肉の漬け込み焼き、野菜のにんにく醤油和え、まろやか味噌汁、かぼちゃのババロア

▼給食を食べながら学校栄養士のお話を聞きました。ハロウィンについてのお話です。なんと、ハロウィンの起源はアイルランドだそうです。アメリカだと思っている子供たちもたくさんいたようです。本校には、アイルランドに居住経験のある教員がいるので、アイルランドで実際に見たり聞いたりしたハロウィンの様子について話してもらいました。実際にかぼちゃをくりぬいた力作、ジャック・オ・ランタンも見せてくれました。(アイルランドではもともとはかぶをくりぬいてジャック・オ・ランタンを作っていたそうです。)

ロング仲良しタイム③

昨日できなかったロング昼休み第3弾を今日行いました。縦割り班C班の子供たちは温かな日差したっぷりの校庭で、元気に遊んでいました。遊びも自分たちで調べてきたりルールを変えたりして、どの学年でもわかりやすくて楽しめる遊び方を工夫していました。

▼王様ドッジボール 作戦をみんなで考えてプレイボール!

▼引っ越しゲーム 鬼の間をすり抜けてカラーコーンをタッチしたら「ごみ」を一つゲット!

▼へびおに くるりくるりと回ってじゃんけんポン!

▼田んぼ鬼 「田」の線の上を鬼が歩いて逃げる人にタッチ!懐かしい遊びです。

▼ドッジボール 1・3・6年生チーム 対 2・4・5年生チーム

▼だるまさんが転んだ メガホンでよく聞こえますね。いろんなポーズが楽しいですね。

教育実習生研究授業

先週から今週末までの2週間、宇都宮大学の学生が教育実習を行っています。今日は、5年生の理科の研究授業を行いました。「ふりこのきまり」の学習でした。子供たちは真剣に話を聞いて、ふりこのグループ実験を行っていました。ふりこが1往復する時間が変わるのは、ふりこのどの部分をどう変えた時なのか・・・。今日は、ふれはばを変えて実験しました。ふれはばを変えてもふりこが1往復する時間は変わりませんでした。では、ふりこが1往復する時間に影響を与えるのは・・・。子供たちは次の実験に関心をもっていました。

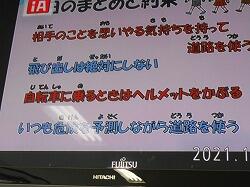

交通安全教室

交通量の多い環境にある本校の児童が交通事故にあうことなく安全に生活できるように、交通安全教室を実施しました。市の生活安心課職員が来校し、お話やクイズや映画をテレビ放送で行ってくださいました。子供たちは、クイズに答えながら交通ルールやマナーを確認したり、自分の歩き方や自転車の乗り方などについて振り返っていました。今日学んだことを忘れずに、これからも安全に気を付けて元気に過ごしてほしいです。

▼生活安心課職員の方が映像やクイズを使って道路での基本的なルールや反射材の効果、ヘルメットの役割などについて分かりやすくお話してくださいました。子供たちはクイズに答えながら考えたり交通ルールを確認したりしていました。

▼映画は、自転車の正しい乗り方についてドライブレコーダーの映像をもとに分かりやすく解説された内容でした。

ロング仲良しタイム②

今日は第2グループがロング仲良しタイムを行いました。雨あがりの校庭いっぱいに広がって、縦割り班ごとに考えてきた遊びをみんなで楽しんでいました。

▼へびおに じゃんけんしている人も順番待ちをしている人もワクワクドキドキ。

▼ドッジビー 下級生にフリスビーを渡してあげる上級生の目線が温かい・・。

▼フラミンゴがころんだ 鬼が振り返ったら全員フラミンゴポーズ!

▼ドッジボール 下級生も怖がらずに楽しく遊べました。

▼リレー 学年ごとにいろいろな走り方をする面白いルールでした。

ロング仲良しタイム再開

縦割り班活動「ロング仲良しタイム」を再開しました。密を避けるため、今日から3日間に分散して行います。子供たちは、ロング昼休みに縦割り班で楽しく遊びました。ドッジボール、中線ふみ、だるまさんがころんだなど、グループでルールを考えて遊びました。

▼だるまさんがころんだ とまるポーズがいろいろで楽しいですね。

▼中線ふみ 高学年はケンケン跳びにするなどルールを工夫していました。

▼ドッジボール ボールを譲り合ったり、下級生に優しく声を掛けたりしていました。

楽しく学ぶ1年生

5時間目。1年生の教室から何やら楽し気な声が聞こえてきました。算数の「かたちあそび」の学習で、かたちあてゲーム(?)をしていました。札に書かれた「つつ」「はこ」など形の特徴に合うブロックを、手で触れて見つけていました。うまく見つけられると、友達から温かな拍手が自然に起こりました。

▼体育館でも1年生がうちわを持って何かしていました。図画工作で作った、発泡スチロールカップを材料にした作品にうちわで風を当てて進ませる活動をしていました。風をたくさん受けられるように、カップに穴をあけている子もいました。「どこから風を当てたら早く進むかな」「どこに風を当てたらたくさん進むかな」などと考えながら楽しく試し遊びを繰り返していました。

スポフェス後のロング昼休み・・・みんな元気だなあ・・

スポフェス終了後、給食のカレーライスを食べてエネルギーを補給した子供たち。ロング昼休みには、たくさんの子供たちと教職員が校庭で楽しそうに遊んでいました。鬼ごっこで校庭中を走り回ったり、みんなで長縄をしたり、ドッジボールをしたり・・・。(さっきまでスポフェスであんなに頑張っていたのに・・・。)子供たちと教職員のパワーにびっくりしました。

スポフェス2021開催

子供たちが楽しみにしていた、スポフェス2021を開催しました。開会時刻に合わせるかのように、空に広がった雲がどんどん晴れていき、日差したっぷりの気持ちの良い天候に恵まれました。コロナ禍でさまざまな制約がある中、子供たちは、何ができるだろう・・・どうすればみんなが楽しい気持ちで運動会に参加できるだろう・・・と考えていました。

スポフェス2021のスローガンは、応募作品の中から6年生の作品、「みんながいるから がんばれる」に決定ました。となりで一緒に頑張っている友達がいてくれたら自分も頑張る力が湧いてくる・・・頑張っている自分をいつもそばで応援してくれているたくさんの友達・家族・地域の人・先生がいてくれる・・・。すべての人に感謝しながら全力で演技をしようという気持ちでがんばりました。

▼6年生は朝から係の仕事をしていました。昨夜の雨で汚れた机やいすの拭き掃除もしてくれました。

▼はじめは3・4年生の徒競走とダンスでした。次の競技の準備の時間は、応援団のリードで手拍子応援タイム。色鮮やかな手旗を振りながらのダンスは、キレがあってダイナミックでした。

▼得点の中間発表。

▼次は1・2年生の徒競走とダンスでした。ゴール目指して最後まで一生懸命走る姿がほほえましかったです。キラキラのポンポンに負けないくらいの輝く笑顔で、ダンスも上手に踊りました。

▼15分の休憩タイムには、6年生各クラスの応援団が楽しい演技を披露して会場を盛り上げてくれました。

▼最後は5・6年生の徒競走とダンスでした。今泉ソーランは鳴子の軽快な音とともに子供たちの「本気」が伝わってきました。最後のポーズもビシッ!と決まりました。

▼最終得点発表。結果は・・・。

みんなと一緒に全力で演技をする子供たちから、たくさんの感動をもらうことができた「スポフェス2021」でした。みんな本当によく頑張りましたね!

いよいよ明日はスポフェス2021(今泉小運動会)

今日の午後は、6年生と教職員で運動会の準備作業を行いました。6年生にとっては小学校生活最後の運動会です。準備、会の運営、自身の競技に全力を尽くしてよい思い出にしてほしいと思います。1~5年生も、運動会に向けて1学期から一生懸命練習を積み重ねてきた実力を精一杯発揮してくれることを期待しています。明日は天気も子供たちの笑顔も晴れやかでありますように!

今日はお月見献立

今日の給食は十三夜にちなんだお月見献立でした。子供たちは、秋を感じるおいしい給食をいただきながら、学校栄養士のお話を聞きました。そのお話もご紹介します。

【今日の献立】

栗おこわ、牛乳、ハンバーグ和風ソース(ハンバーグはウサギ型)、おひたし、かんぴょうの卵とじ、お月見ゼリー

【学校栄養士の話】

今日は約150年前まで使われていた昔のこよみの9月13日にあたり、この日を十三夜といいます。十五夜を中秋の名月や芋名月と呼ぶのに対し,十三夜は後の月や豆名月,栗名月ともいいます。

元々昔のこよみでは,毎月13日の夜を「十三夜」といっていましたが、9月13日の夜は、十五夜についで美しい月とされ、平安時代に宴を催すなど月を鑑賞する風習が始まったといわれています。十五夜は中国から伝わったものですが、少し欠けた月を愛でる十三夜は日本固有の風習で、秋の収穫祭の一つではないかと考えられています。

日本では昔から、十五夜に月見をしたら,必ず同じ場所で十三夜にも月見をするものとされていました。これは十五夜だけ観賞するのは「片見月」といって縁起が良くないと言われていたからです。十五夜に比べてあまりなじみがないかもしれませんが、日本独自の文化でもありますので、十三夜のお月見もぜひ楽しんでほしいです。

十三夜では,縁側や窓辺などのお月様の見えるところに,すすきや秋の七草を飾ったり,月見団子や大豆・栗を中心とした秋の農作物や果物をお供えします。それにちなんで,給食では栗の入ったおこわが出ています。秋の七草とは,萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・撫子(なでしこ)・尾花(おばな※「すすき」のこと)・女郎花(おみなえし)・藤袴(ふじばかま)で,春の七草はお粥にしていただきますが、秋の七草は見て楽しみます。尾花(すすき)には,魔除けの力があると言われています。月見団子は地域によってさまざまな形のものがあり,十五夜の時には15個でしたが,十三夜では13個飾ります。

日本では月の模様を「餅をつくうさぎ」に見立てることが多いため,うさぎの形やイラストのものがたくさんありますが,国によっていろいろな見方があります。例えば,北ヨーロッパでは「本を読むおばあさん」,南ヨーロッパでは「カニ」,アラビアでは「吠えているライオン」,インドでは「ワニ」,南アメリカでは「ロバ」などだそうです。みなさんにはどんな風に見えるでしょうか。そんなことを考えながら月を見るのも楽しいですよね。

今日の給食のデザートにはクイズもついていますので,給食を食べながら考えてみてください。問題が人によって違いますので,給食を片付けた後お友達とクイズを出し合ってみると新しい発見があるかもしれません。

2学期も元気にスタートしました

5日間の秋休みをはさんで、令和3年度第2学期がスタートしました。

子供たちは気持ちも新たに2学期のスターを切ることができた様子です。早速、運動会の練習再開。間近に迫った運動会に向けて、ダンスの練習も見るたびに上手になって、どの学年も動きにキレがでてきました。本番が楽しみです。

▼2学期になって通常日課に戻ったので、休み時間には子供たちが伸び伸びと遊ぶ姿が見られました。けやきの森でもたくさんの子供たちが楽しそうに過ごしていました。教室や廊下でも、友達と一緒に思い思いの時間を楽しんでいました。

▼お掃除も再開しました。前後の手洗いや共有部分の清掃には手袋を使用するなど感染症対策をしながら子供たちは一生懸命学校をきれいにしてくれています。みんな、ありがとう!

▼校庭からすがすがしい鳴子の音が・・・。5・6年生のダンスもいよいよ大詰めです。6分強の踊りはなかなかハードですが、みんな全力で踊ろうと頑張っていました。

1学期を元気に締めくくりました

4月8日にスタートした令和3年度1学期。今日が最終日となりました。子供たちは、この1学期の間、感染症対策をしっかりと続けながら、「今泉あたりまえ五か条」を守って学校生活を送ることができました。朝の時間に第1学期終業式と表彰式を行いました。どの学年の子供たちも、1学期最後の1日をしっかりと過ごして元気に締めくくることができました。

▼1年生は、ハロウィンの塗り絵付きの封筒に1学期に頑張ったプリントを入れて持ち帰りました。とても姿勢が良くて感心しました。

▼2年生は掛け算九九のおさらいをしたり、運動会の動きの確認をしていました。

▼3年生は詩の読み取りの学習をしている姿や、テストを返してもらって嬉しそうにしている姿がありました。

▼4年生の教室からは秋を感じる「もみじ」のメロディが聞こえてきました。1学期の学習の復習をしている姿も見られました。

▼5・6年生は、運動会のダンスを合同で練習していました。子供たちの真剣さが伝わってくる迫力ある踊りに感激しました。

*2学期にまた元気に会えるのを楽しみにしています。

グーグルミートを使って応援練習!

今日の児童朝会では、グーグルミートを使って運動会の応援練習を行いました。応援団の子供たちが音楽室から応援の仕方を説明したり応援の号令を掛けたりしていました。各教室では、子供たちがテレビ画面に映った応援団の説明を聞き、その号令に合わせて手拍子の練習をしていました。場所はそれぞれ離れていても、みんなで一緒に練習している気持ちになることができました。

校内授業研究会(6年生 体育)

今泉小では、子供一人一人が「学ぶ」喜びを味わうことができる授業づくりを目指しています。今日は、6年生の体育の授業をもとに、どのような工夫・改善をすればよいのか、教職員で話し合いました。

▼跳び箱運動の台上前転の動きをイメージしながら準備体操をします。

▼グループ練習では、お互いの技を動画で撮り合った後、その動画を繰り返し見ながら、よくできるようになったことや課題となることなどを話し合って、次の練習に取り組んでいました。

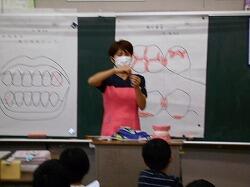

3年生 歯の健康教室

3年生対象に「歯の健康教室」を行いました。学校歯科医の先生と歯科衛生士の皆様が講師となってくださいました。 2時間目は、歯科衛生士さんが各教室で子供たちに歯ブラシの持ち方やブラシ交換の目安などについて分かりやすくお話してくださいました。歯磨きと磨き残しを見るための染め出しは、それぞれの家庭で行います。3時間目は、DVDを視聴した後、学校歯科医の先生のお話をいただきました。自分の歯磨きの仕方を振り返ることで、これからもしっかりと歯磨きをして、歯と健康を大切にしてほしいです。

かけっこも鉄棒も一生懸命

校庭で、1年生が体育の授業をがんばっていました。

▼こちらは運動会の徒競走の練習のようです。1年生にとっては、今泉小に入学して初めての運動会です。

「位置について」と合図で、気持ちは一気にゴールへ向かいます。そして「用意 ドン!」一直線にゴールに向かって走っていきました。走り終わった後の整列も素早く静かにできていて感心しました。

▼こちらは鉄棒をがんばっていました。鉄棒にぶら下がって振り子のように揺れます。鉄棒をしっかりと握って上手に振り子の動きができていました。

動画を見ながらダンスレッスン

運動会まで1か月を切りました。どの学年の子供たちも、運動会を楽しみにしながらダンスの練習を進めています。5時間目に校舎内を歩いていると、軽快な音楽が聞こえてきました。2年生がテレビで動画を見ながら、音楽に合わせて楽しそうにダンスの練習をしていました。腕をいっぱいに伸ばして、明るくはじける笑顔で踊る姿に、見ているこちらも思わず笑顔になりました。

体育館からは、ソーランのメロディが聞こえてきました。6年生は、今日初めて学年全員がそろって踊ったとは思えないくらいの仕上がりで、勇壮な感じがしました。全6分越えの長い曲を、一生懸命踊っていました。

運動会に向かって

10月20日に予定されている運動会。

子供たちは、先生方が作ったダンスの動画を見ながら振り付けの練習をしています。距離を取りながら静かな練習ではありますが、その表情はとても楽しそうです。今朝は、体育館に応援団員が集まって役割を決めたり、手拍子のリズムを確認したりしていました。運動会を応援で盛り上げようと、カードや道具など、いろいろ工夫しているようです。本番に向かって、静かに熱くがんばっています!

十五夜さんの秋献立

【今日の献立】麦入りご飯、牛乳、焼き魚(ほっけ)、大根おろし、けんちん汁、おはぎ

今日9月21日は,十五夜です。十五夜には,すすきや秋の七草を飾ります。秋の七草とは,萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・撫子(なでしこ)・尾花(おばな※「すすき」のこと)・女郎花(おみなえし)・藤袴(ふじばかま)で,春の七草はお粥にしていただきますが、秋の七草は見て楽しみます。尾花(すすき)には,魔除けの力があると言われています。

また,満月に見立てた月見団子15個と里芋など、秋の農作物や果物をお供えします。月見団子の形は、地方によって様々で,全国的にはまん丸のものが一般的のようですが、里芋のような形のもの,細長い団子に餡を巻いて雲のかかった月を表現したものなど、いろいろな種類があります。

また,今日はお彼岸という事もあって,おはぎがデザートで出ました。9月23日の秋分の日を真ん中にした9月20日~26日は秋のお彼岸といって,ご先祖様を供養する日です。お墓参りをして,ご先祖様にぼたもちやおはぎをお供えすることで,供養するのが一般的です。亡くなった後も,のどが渇いたりお腹が空かないようにと,水や食べ物をお供えするそうですが,おはぎをお供えするようになった理由のひとつとして,小豆の赤は邪気を払う効果があると言われていることや、昔は貴重であった砂糖を使うおはぎをご先祖様にお供えすることで、感謝の気持ちを伝えるという理由があるようです。

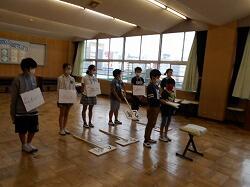

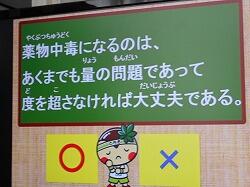

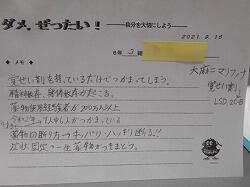

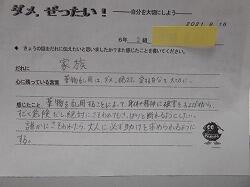

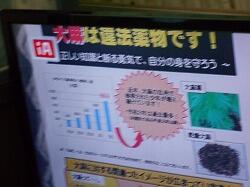

薬物乱用防止教室【6年生】

今日は、警察職員の方をお迎えして、6年生を対象に、薬物乱用防止教室を行いました。各教室で、テレビ放送を視聴する形での実施としました。

▼警察の方から、薬物の種類や、薬物が健康に及ぼす影響などについて、ビデオ映像をはさみながら丁寧にお話をしてくださいました。6年生はとても真剣に聞いていました。

▼薬物を言葉巧みにすすめられた時、どうすればいいのでしょう。警察の方と養護教諭がロールプレイングを行いました。「薬物」という言葉を使わず、「よく効くサプリメント」「これを使えばいいことがある」などと言ってすすめてくる相手に、何と言って断ればいいでしょうか。6年生の子供たちは考えながら聞いていました。 すすめられる役となった本校の養護教諭は、きっぱりと断っていました。

▼薬物乱用防止に関するクイズもありました答え合わせの後に詳しく説明もしてくれるので、しっかりと理解することができました。

▼子供たちのメモや振り返りカードには、薬物の恐ろしさや、すすめられても自分は絶対に誘いにのらないこと、何かあったら家族や周りの人に相談することなど、今日の学習でわかったことやこれからの生活で心がけていきたいことが書かれていました。これからもずっと、心も体も健康に成長していってほしいです。

今日は「ひじきの日」

今日、9月15日は「ひじきの日」ということで、給食の献立に「ひじきと大豆の炒り煮」が並びました。ひじきは食物繊維をはじめカルシウムやミネラルが豊富な食品なので、これからの高齢化社会に向け、ひじきを食べて健康で長生きをしてほしいという願いを込めて、昭和59年、三重県ひじき協同組合によって、旧敬老の日に制定されたそうです。日本では昔から食べられている食品ですが、縄文時代や弥生時代など土器を使っていた時代から食べられていたのではないかと言われています。給食では、「長ひじき(茎)」よりも柔らかい「芽ひじき(枝葉)」を使っています。みんなおいしそうに食べていました。

【今日の献立】五穀ご飯、牛乳、いかのみそ漬け焼き、おひたし、ひじきと大豆の炒り煮

バンビーニゆめの子供たち、校庭を走る!

給食の時間に、校庭から「こんにちは!」の声。今泉小学校の西隣にある、バンビーニゆめの子供たちと先生方でした。今年も、10月2日(土)に、本校の校庭を使って運動会を行う予定です。今日はいよいよ練習の初日です。広い校庭を一生懸命走る元気な子供たちがたくましく見えました。帰りには「ありがとうございました。」と、校舎に向かって手を振りながらごあいさつをしてくれました。運動会当日、よいお天気に恵まれますように。

秋の花々に心癒されます

コロナ禍が続く中ですが、季節は普段通り移り変わり、植物たちはその季節を待っていたかのように美しい花を咲かせます。今泉小学校の草木にも秋の花々が美しく咲いています。玄関まわりのプランターには、ガーデニングボランティアの皆様が植え替えてくださった、かわいらしい花々が咲いています。

▼東門近くでは、萩の花が見頃を迎えています。赤紫色の小さな花がとてもかわいいです。

▼学校西側のフェンス沿いには、ヒガンバナが咲きそろいました。その名の通り、お彼岸の時期になるのを待っていたかのように、美しい赤い花を咲かせます。

靴下はきれいになったかな?【6年生 家庭科】

家庭科室前の廊下に、6年生が座り込んで何かしています。近付いてみると、泥汚れの付いた靴下を手洗いできれいに洗濯していました。(そういえば、砂場で靴下を一生懸命汚している6年生がいました。)洗剤を入れた水に靴下を浸してゴシゴシゴシ・・・。落ちにくい部分は念入りに何度もつまみ洗いをしていました。洗濯機に入れてスイッチポン!ではなく自分の手で洗ったことで、汚れが落ちにくい場所や手洗い洗濯の大変さなど、いろいろなことを考え、気付くことができたようです。

▼ソーシャルディスタンスを保ちながら手洗い洗濯に集中。なかなか(汚れが)落ちないなあ。

▼お洗濯が終わったら、端末に記録していました。

▼一生懸命手洗いしてきれいになった靴下を窓辺に干してVサイン。

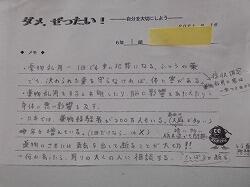

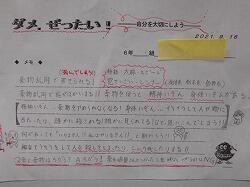

いじめゼロ集会

運営委員会の子供たちは,今泉小学校を明るくするための活動をしています。今日のさわやかタイム(朝の活動)で、運営委員会による「いじめゼロ集会」の校内テレビ放送を行いました。子供たちは、ポスターなどを示しながら、いじめのない今泉小学校にするために大切なことを、全校生に向けて伝えていました。

無視、仲間外れ、陰口、悪口など、自分はふざけているつもりでも相手が嫌な気持ちになってしまう言動はいじめにつながります。感じ方は人それぞれ・・・。お互いに言葉や態度に気を付けて接することが大切です。また、いじめを見て見ぬふりをしてしまうと、いじめをなくすことはできません。いじめで幸せになる人はいません。今泉小学校をいじめゼロの学校にするために、「自分がやられて嫌なことはしない・させない。」ということをみんなで意識し続けていきたいと思います。

今泉小学校には,「い・ま・い・ず・み」にちなんだ「いじめゼロの合言葉」があります。

「い」いじめは絶対許さない

「ま」まぁいっか は いじめの始まり

「い」いつでも相談

「ず」ずっと仲良く

「み」みんなで言い続けよう いじめ0

スローガンは家庭科室前の廊下に掲示してあります。また,今年度作成した「今泉小いじめゼロステッカー」を、朝会後1人1枚配りました。スタンダードダイアリー(連絡帳)などに貼っていつも意識できるようにしています。

1年生もGoogle Meetに挑戦しています

子供たちは、1人1台端末を毎日使って学習しています。AIドリルやクラスルームなどの使い方にもだいぶ慣れてきたようです。感染症の状況によっては、今後、学校が休校になることも考えられることから、双方向でやり取りのできる「Google Meet」を使えるように練習しています。今日は、1年生が挑戦していました。参加しているお友達の顔が次々に画面に映し出されると、笑顔で手を振る子もいました。

教室の外にいる先生と楽しそうにやり取りしながら、「あ、先生、体育館にいるよ!」と、先生の居場所を言い当てていました。

今日は「野菜の日」献立

今日、8月31日は日付のごろ合わせで「やさい」と読むことができることから「野菜の日」とされています。というわけで、今日は10種類の野菜を使った、野菜たっぷり献立です。給食の時間には学校栄養士の話を聞きながら静かにいただきました。

お話

「野菜は体の中で様々な栄養がきちんと働くようにお助けするビタミンという栄養がたくさん入っています。給食では野菜が好きな人にも苦手な人にもおいしく食べて大きく成長してもらえるように、調理員さんが色々と工夫しながら、おいしく調理してくれています。給食室にはエアコンがないので、毎日の給食をつくるのはとても暑くて大変なのですが、児童のみなさんが苦手なものにもチャレンジしてたくさん食べて残り物が少ない時に、とてもうれしい気持ちになります。みなさんもしっかり食べることで感謝の気持ちを伝えてください。」

【今日の献立】

麦入りごはん、牛乳、あじフライ、ゆで野菜、手作りドレッシング、マーボー野菜炒め

ほっと一息 今泉タイム

今週月曜日から短縮日課となり、いつもとは違う特別な日課で生活していますが、子供たちは落ち着いて学習活動に取り組んでいます。2時間目終了後の休み時間【今泉タイム】には、教室で1人1台端末を使ったり、読書したり、みんなで楽しめることを考えたり、子供たちは思い思いの過ごし方で気分転換をしています。校庭でも、体を動かしたり、草むらで虫や花をさがしたりして元気に過ごしています。

1学期後半スタート

夏休みが明けて、今日から学校が再開しました。

緊急事態宣言下という厳しい状況の中、子供たちの元気な姿に力をもらいました。感染症対策をこれまで以上に確実に行って、子供たちが安心して学校生活を送ることができるようにしたいと思います。保護者の皆様には、学校再開にあたり、温かなご理解とご協力をいただき、本当にありがたいです。1学期後半も、どうぞよろしくお願いいたします。

▼換気をしっかりとして、さあ、授業開始! 休み時間には、地域の方が作ってくださったごみの分別サンプルを熱心に見ている子供の姿も。

▼夏休み明け最初の献立は「麦入りごはん、セルフ豚丼、牛乳、冷ややっこ、小松菜とじゃこの炒め物」です。子供たちはしっかりと距離を確保しながら配膳し、黙食しています。

夏休み ぐんぐん教室

26日(月)、27日(火)の2日間、夏休みのぐんぐん教室を行いました。

昨年度は、感染症予防のため中止となりましたが、今年度は内容と方法を工夫して、「せっけんづくり」「わくわくパソコン」「えいごでABC」「下野書道」の4つの活動を行いました。たくさんの子供たちが希望しました。地域の皆様が、講師を務めてくださったり、活動のサポートをしてくださいました。ご協力くださった地域の皆様、送り迎えをしてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

▼せっけんづくり

苛性ソーダを水に溶かし、廃油に混ぜて根気よくかき混ぜます。トロトロとしてきて色もミルクティーのような色に変わっていきました。思ったよりも固まるのに時間がかかり、子供たちは苦戦していました。油の処理の仕方によっては環境に大きなダメージを与えてしまうお話なども聞くことができ、環境を守るために私たちができることを考えるよい機会となりました。子供たちが廃油で作ったせっけんは、洗濯せっけんとして使うことができます。

▼わくわくパソコン

1人1台端末を使って、タッチタイピングの練習やプログラミングをしながら楽しくゲームに挑戦したりしました。自分で作った音や音楽を聴いたり、画面に映し出される音の波形を見たりする活動では、友達同士で作った音や音楽を聴き合って楽しんでいました。

▼えいごでABC(1・2年生)

色を表す英語を使ってゲームをしたり、体を動かしながら「Head, Shoulders, Knees & Toes」の歌を歌ったりしました。はじめは少し緊張していた子供たちもいましたが、徐々にリラックスして、遊びながら英語を楽しんでいました。

▼下野書道

下野書道展の作品に取り組んでいました。はじめは半紙で練習したり、はじめから指定の大きな用紙に挑戦したり・・・それぞれ考えながら集中して取り組んでいました。一画一画、気持ちを込めて伸びやかに筆を進めていました。

今日の給食は地元の夏野菜たっぷりのカレー

夏休み前の今日の給食は・・・

地元で採れた夏野菜がたっぷりと入った「夏野菜カレー」でした。

お昼の校内放送では、学校栄養士が夏野菜についての話をしました。

子供たちの様子を見に行ってみると、すでに食べ終わっている子供たちがいっぱいで驚きました。やはり、カレーは子供たちの大人気メニューのようですね。もりもり食べて、暑い夏を乗り切ってほしいです。

【今日の献立】

麦入りごはん、夏野菜のカレー、牛乳、フルーツポンチ

夏休み前朝会

明日から8月25日まで、子供たちが楽しみにしている夏休みです。

今日は、夏休み前朝会をテレビ放送で行いました。子供たちには、4月からどんどん広がってきた明るいあいさつの輪を夏休み中も広げてほしいことや、自分の命や健康を守れるように心がけてほしいこと、夏休みだから挑戦できることに取り組んで素晴らしい経験をたくさんし、宇都宮市や栃木県のよいところを見つけたら教えてほしいということを伝えました。続いて児童指導担当から、お金の使い方や公共の場所でのマナーなどについての話を伝えました。

明後日からは、東京2020オリンピック・パラリンピックが始まります。

子供たちには、今年ならではの思い出をたくさんつくってほしいです。

8月26日に、また子供たちの元気な笑顔に会えるのを楽しみにしています。

着衣水泳【6年生】

夏休みが近付き、学校でのプール活動も今日で最終日となりました。

3・4時間目には、6年生が着衣水泳を行いました。

衣服を着たまま水に入った時の重さや動きづらさ、対処の仕方などを体験することで、夏の水難事故防止への意識につなげたいと考えています。

▼服を着たまま水に入ってみると、想像以上に重さを感じますね。ペットボトルなどの浮遊物を抱えて浮かぶ練習もしましたが、バランスを取りながら静かに水面に浮株ことができました。

*今年の夏も、子供たちが水難事故に遭うことなく、安全に楽しく過ごせますように。

泉が丘地域学校園合同研修会

泉が丘地域学校園(泉が丘中・泉が丘小・今泉小)教職員の合同研修会を泉が丘小で行いました。新学習指導要領が昨年度から小学校で、今年度から中学校で全面実施となったことを受けて、県教育委員会の先生を講師にお迎えしてお話を伺いました。子供たちに「生きる力」を育むために育成を目指す3つの資質・能力、OECDが提唱する「Well-being(個人的・社会的により良く幸せに生きること)」、指導と評価の一体化など、様々な方面からお話をいただきました。

子供たちが未来に希望をもち、よりよい社会のつくり手となれるよう、今後も地域学校園の教職員で情報交換をしながら取り組んでまいります。

ショート清掃でもがんばります!

昨日から個人懇談期間が始まって、B日課(短縮日課)を行っているので、お昼の清掃は10分間の「ショート清掃」です。短い時間ではありますが、子供たちは丁寧にほうきで掃いたり雑巾がけをしたりしていました。「きれいになりますね」「お掃除の仕方が上手ですね」と声をかけると、子供たちはにこっと笑顔を返してくれます。お掃除は「お心磨き」の時間でもありますね。

総合訪問がありました

今日は、宇都宮市教育委員会が学校を訪問して学校の施設設備や授業の様子等、教育活動全般に渡って見てくださる総合訪問がありました。たくさんの先生方がいらっしゃって、授業の様子を参観してくださいました。参観後に、「低学年の子供たちも、文字を整えて書くことができていて、書いている内容もしっかりとしている」「1人1台端末を、子供たちが使いこなせるようになっている」「落ち着いて学校生活ができている」などの感想をいただきました。いらっしゃった先生方の中には、昨年度まで今泉小にいらした先生も・・・。とても懐かしそうに、子供たちの様子を参観されていました。

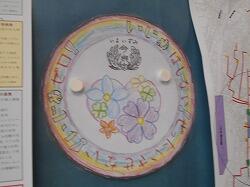

児童会「いじめゼロステッカー」募集作品

今泉小学校が、「いじめゼロ」で、みんなが笑顔で過ごせるようにと、児童会で「いじめゼロステッカー」の募集を行いました。全部で164作品の応募がありました。

今日は運営委員会の子供たちが、最優秀賞に選ばれた作品を印刷して掲示用に加工したものを、校内のいろいろな場所に掲示していました。校長室にも掲示してくれました。この後、このマークはシール紙に印刷して子供たちに配付する予定です。

子供たち自身が呼びかけ合って「いじめゼロ」をいつも意識する、よいきっかけになったと思います。

今日の給食【七夕献立】

今日は七夕。子供たちは、どんな願い事をしているのでしょう。

今日の給食は、七夕にちなんだ献立でした。

【七夕献立】酢飯、セルフ五目ちらし寿司、牛乳、たなばた汁、あまのがわゼリー

たなばた汁の中には、星形のかまぼこが入っています。

児童朝会【TV放送】

今日の児童朝会は、テレビ放送で「委員会活動紹介」を行いました。

図書委員会、掲示委員会、保健委員会、福祉委員会、運営委員会の紹介でした。

あらかじめ、活動の様子を写真で撮影しておいた画像をテレビに映しながら、それぞれの委員会代表の子供たちがアナウンスしました。テレビ放送を活用することで、実際に委員会の仕事の様子がよく伝わりました。見えないところでも、各委員会の子供たちは頑張っているのです。

クラブ活動

4年生以上の子供たちは、火曜日の6時間目、年間12回、クラブ活動が予定されています。6時間目・・・。雨が上がった校庭から楽しそうな子供たちの声が聞こえてきました。

球技クラブは、フットベースボールのゲームをしていました。なかなか守備が固いチームあり、攻めるチームありで、よい試合展開でした。

陸上クラブは、50メートル走のタイムを測って自分の限界にチャレンジしていました。そのあと、2人組になってジャベリックボールでキャッチボール。投げる力を鍛えていました。

昔遊びクラブは、3つのグループに分かれて、竹馬、竹とんぼ、羽根突きの練習をしていました。懐かしい・・・。竹馬に乗るだけで一苦労といった感じでしたが、子供たちはあきらめずに何度もチャレンジして少しずつ竹馬の上に立てるようになってきました。

今日の給食は夏の宮っ子ランチ

「宮っ子ランチ」は、私たちの住む宇都宮市の特産品や文化など、宇都宮のよさを知ることのできる給食です。今日は夏の宮っ子ランチ「平和を願って大いちょう献立」です。

宇都宮市は太平洋戦争で多くの市民が亡くなりました。戦後も苦しい生活が続きましたが、市民の強いエネルギーにより復興が進められ、現在のように家やお店が立ち並ぶほどに発展しました。

戦中戦後の時期は、白米はとても貴重な食べ物で、ひえや粟などの雑穀やサツマイモやカボチャを混ぜたり、おかゆにして量を増やしたりしていました。また、宇都宮餃子は全国的にも有名ですが、戦時中、中国にいた兵士たちが終戦後に宇都宮に本場の餃子の味を持ち帰ってきたのが始まりと言われており、餃子に使われる豚肉・にら・にんにくなどの材料がすべて地元で手に入ったことと、食糧不足の中でスタミナのつく食材が多く使われていたことから人気が出て食べられるようになりました。

【平和を願って大いちょう献立】

十六穀ご飯、牛乳、からしあえ、揚げ餃子、大いちょう汁、マスカットゼリー

▼「大いちょう汁」は宮っ子ランチのために考えた料理です。

戦火にも負けずに生き残った宇都宮の大いちょうにちなんで、人参や大根は「いちょう切り」にしました。いちょうの形のかまぼこも入っています。

竜巻避難訓練

今日は、竜巻が起こった場合の避難訓練を行いました。

はじめに避難の仕方や気を付けることについて担任からの説明を聞きました。

その後、学校南方向から竜巻が近付いて来る、という想定で訓練を行いました。飛んでくる物などから身を守るために、「まず(姿勢を)低く」「頭を守り」「動かない」という「シェイクアウト」を実施しました。いざという時に自分の命を自分で守る方法のひとつです。子供たちは真剣に訓練を行っていました。

授業参観 ありがとうございました

今年度に入って初めての授業参観をようやく実施することができました。

子供たちは朝から楽しみにしている様子でとても張り切っていました。中には昇降口までお迎えに(?)向かう子の姿も見られてほほえましかったです。

感染症対策のため、保護者の皆様には短時間入れ替え制の参観方法にご協力いただきました。おかげさまで、密を避けながらスムーズに授業を進めることができました。ありがとうございました。

また、同時進行で第2回地域協議会も開催しました。委員の皆様にも授業を参観していただきました。参観後の会議では、子供たちが1人1台端末を使って学習を進められていたことや、コロナのために交流活動などが難しい中で静かに学習に取り組んでいたことなどが話題に上がりました。委員の皆様、ありがとうございました。

地面を流れる水の行方は・・・

自然が作り出す現象の不思議さや面白さを実感しながら学習することができました。

端末の活用に慣れてきました

5年生が、自分が作った工作の作品について友達同士で動画撮影をしていました。後日、お互いの作品を鑑賞するときに使うそうです。録画記録しておけば、説明をくり返し聞くことも可能ですね。

1年生は、お絵かきをしたり、育てているアサガオの記録写真を撮ったりしていました。写真記録を残しておくことで、観察記録を書くときにもう一度画像を見て確認することができますね。

委員会活動をテレビ放送で紹介【第1回目】

集会の形で実施することが難しいので、事前に各種委員会の子供たちが収録を行って、テレビ放送という形で行いました。実際に活動している様子を写真で見ることができたので、それぞれの委員会がどのような仕事をしているのかがよく分かりました。次回は7月に他の委員会の活動を紹介する予定です。

教育実習生の研究授業【6年生 社会】