文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

6年生が考えた献立 第3弾

6年生が家庭科の時間に学校栄養士と一緒に考えた給食献立。今日はその第3回目でした。今回の献立のテーマは、「おいしくて栄養がある献立」です。給食を食べながら、献立を考えた6年生からのメッセージを放送で聞きました。

「いつもご飯がいっぱい残っていると聞いたので、わかめご飯なら、あまりが少なくなるのではないかと考えました。おかずは、おいしい鶏のから揚げや海藻がいっぱいで栄養がある海藻サラダやなめこの味噌汁がいいと思いました。きのこが嫌いな人でも、この味噌汁なら食べられる人もいるのではないかと考えて、なめこの味噌汁にしました。残さず食べてください。」

【6年生リクエスト献立】わかめご飯、鶏のから揚げ、海藻サラダ、なめこの味噌汁

縄跳びの技を磨いています

体育の授業だけでなく休み時間にも、子供たちは縄跳びの練習を熱心にしています。友達や先生と一緒にいろいろな技に挑戦して、どんどん上達していく姿にびっくりさせられます。感染症対策で現在短縮日課となっていますが、業間の休み時間は通常どおりの時間を確保して、子供たちが心と体を休めたり気分転換できるようにしています。みんな楽しそうにリフレッシュしていました。

初午献立

今日は「初午」の日。2月最初の午の日で京都の伏見稲荷大社の神様が人間社会に降りた日がこの日であったといわれ、全国の稲荷社を祭る日です。栃木県では初午の日に,栃木県を代表する郷土料理である「しもつかれ」を食べる風習があります。しもつかれは,昔の暦の2月初午に作り、わらで作った入れ物(ワラツト・ツトッコ)に入れ、お稲荷様に赤飯とともに供え、農作物の豊作や商売繁盛,暮らしの安全を祈りました。しもつかれは,鬼おろしといわれる、竹でできた目のあらいおろし器で,冬の野菜として貯蔵しておいた大根や人参をおろし、節分の残りの大豆、塩引きサケの頭、酒かす・油揚げなどとともに大きな鍋で煮ます。もともとは塩鮭の塩分だけで特別な調味料は使わずに作りますが,各家庭で代々受け継がれてきた味や調理法があるため,家庭によって味が違うので,昔の人は、橋を渡らずに7軒の家のしもつかれを食べると、病気にかからず長生きするといいました。残り物を上手に活用した料理で,消化もよく栄養的にもすぐれた,昔の人たちの生活の知恵が生み出したエコな料理なのです。給食では子供たちも食べやすいように,鮭の頭は使わずに身を使い,酒粕も量を少なくして作っています。

▼鬼おろし

【初午献立】赤飯、牛乳、しもつかれ、豚肉のみそ漬け焼き、ごまあえ

手洗いの仕方を見直してみよう【1年生】

1年生が手洗いの大切さについて話し合ったり、自分がいつもしている手洗いの方法を見直したりしていました。自分の健康を守るため、大切な人の健康を守るために、手洗いの大切さを子供たちなりに考えることができました。

▼手に手洗いのテスター液を付けて、水道でよく洗い落とします。

▼洗った手に青いライトを当てると、洗い残しのある場所が白く光ります。指と指の間や手の甲など、意外な場所に洗い残しがあることに気付くことができました。

▼ビデオを見ながら、「おねがいかめさん」の歌に合わせて手洗いの練習をしました。

▼「おねがいかめさん」の歌を頭の中で歌いながら念入りに手を洗っていました。今度はしっかり洗えたかな?

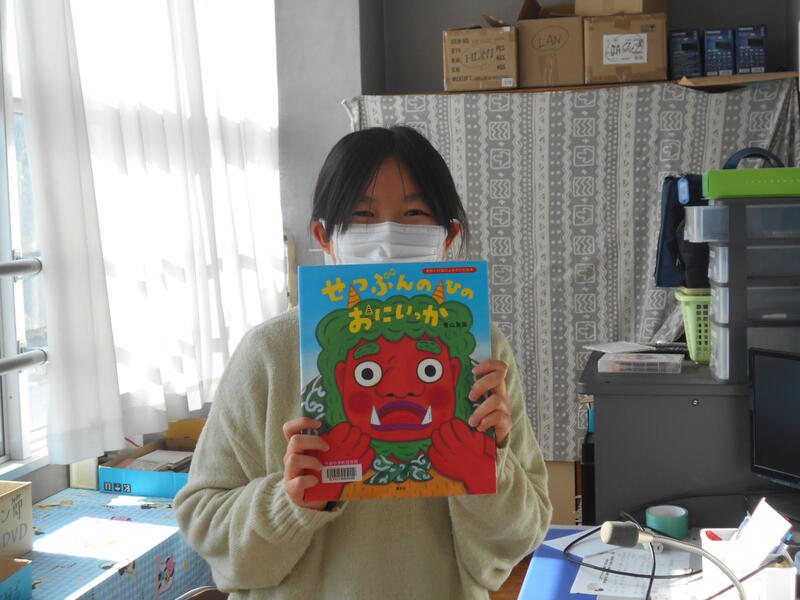

今日は節分

今日2月3日は節分です。給食でも節分に合わせた献立が出ました。学校栄養士のお話と学校図書館司書の読み聞かせを聴きながら子供たちはおいしくいただきました。

【節分献立】麦入りご飯、牛乳、いわしのかば焼きどん、みそけんちん汁、福豆、(食育応援事業の)いちご

【学校栄養士の話】

節分といえば、最近は,恵方巻きを食べて豆まきをするというイメージが大きいですが、給食では毎年いわしが出ています。そもそも節分とは、立春(りっしゅん)・立夏(りつか)・立秋(りっしゅう)・立冬(りっとう)の前の日のことをさし,季節の分かれ目を意味していますが、昔のこよみでは立春(りっしゅん)から1年が始まるとされ、最も重要とされていたので、節分といえば一般的に立春(りっしゅん)の前の日(昔のこよみでいう,大みそかの日)をさし、厄除けをするようになりました。今も節分を大みそかのように「年越し」「年取り」と呼ぶ地域もあるそうです。

節分の日にいわしを食べるのは,いわしのにおいで悪い気を消してしまおうという魔除けの意味があります。また,ひいらぎの枝にいわしの頭をさして玄関に飾ることで、魔除けをするといった風習もあります。

この他にも豆まきや恵方巻のお話や節分の行事食でけんちん汁を食べる習慣がある地域もあることなどのお話もありました。

また,今日の給食に出ているいちごは,「食育応援事業」という栃木県の取り組みで,JAうつのみやから贈呈していただいた,甘くておいしい「とちおとめ」です。今日のいちごは5名の生産者の方が大切に育ててくださったいちごです。感謝の気持ちでいただきました。

【学校図書館司書による読み聞かせ】

今日は節分にちなんで、「せつぶんのひの おにいっか」の絵本を読み聞かせをしました。

給食週間⑤ 宮っ子ランチ「黄ぶなにちなんで健康になろう」

今週は泉が丘地域学校園統一の学校給食週間です。今日はその最終日ですが、これをきっかけに自分の健康のためにできることを考えてしっかりと食べる子になってほしいと思います。「宮っ子ランチ」は、宇都宮の特産品や文化など、宇都宮のよさを知ることができるように、春・夏・秋・冬の四季に合わせて考えられた市内小中学校統一献立です。「黄ぶな」は病気除けとして年の初めにお供えするなど宇都宮を代表する縁起物として親しまれています。黄ぶなカラーの赤・黄・緑色の食材を使った今日の献立をしっかり食べて元気に過ごしましょう!

【宮っ子ランチ】麦入りご飯、牛乳、(栃木県産)かんぴょうのたまごとじ、(宇都宮産の里いも・玉ねぎ・豚肉・味噌を使った)里芋のコロッケ、(県生産量全国1位のもやしと2位のにらを使った)もやしとにらの胡麻和え、ゆずゼリー(カップのふたのイラストはH30度宮の原中3年生がデザインしたものです。)

給食週間④ 絵本給食「すききらいなんて だいきらい」

今日は図書館とコラボした絵本給食でした。お昼の校内放送で学校図書館司書が「すききらなんて だいきらい」という絵本を読み聞かせをしました。献立の中には、絵本に出てくる食材が入っています。どんな食べ物も、子供たちの成長や健康のために欠かせない栄養が含まれています。すききらいせずに少しずつでも食べられるようにしたいものです。また、最近よく耳にする「食品ロス」は世界中で課題となっています。食品ロスを少しでも減らすことがSDGsの取組にもつながります。できることから始められるとよいですね。

【絵本給食献立】麦入りご飯、牛乳、野菜炒め、豆腐入りかきたま汁、フィッシュビーンズ

-196℃の力

液体窒素を使った実験教室を5年生が体験しました。-196℃の液体窒素が起こすさまざまな現象に、子供たちは興味津々でした。これまでの理科の授業で学習したことと結びつけながら、どんなことが起こるのかを予測したり、なぜそのようなことが起こるのかを考えたりしていました。

▼ペットボトルの先についた風船・・・ペットボトルを液体窒素で冷やすと・・風船ががみるみるしぼんでペットボトルの中に入り込んでしまいました。

▼スチールウールを燃やす上には銅の入れ物に入った液体窒素。液体窒素で冷やされた酸素が液体となって火の上に滴ると、スチールウールの火の勢いが強くなりました。

▼花を液体窒素で凍らせてみよう!花びらに含まれる水分が凍って、触るとパリパリと細かく崩れます。しばらくすると元の柔らかい花びらに戻りました。

給食週間③ ヨーロッパの料理献立

今日は、本校のALTの出身国イギリスとアイルランドの料理をアレンジした献立でした。お昼の校内放送で、給食委員会の子供たちが献立にかかわる話やイギリスやアイルランドの食文化の話をしてくれました。

【ヨーロッパの料理献立】ミルクパン、牛乳、スコッチエッグ、コルキャノン、スコッチブロス

スコッチエッグはゆで卵をひき肉で包みパン粉をつけて焼いたり揚げたりします。スコッチブロスはスコットランドの郷土料理で、肉・野菜・大麦・豆などの穀物類がたっぷり入ったスープ。どちらも家庭でよく食べられている料理です。コルキャノンはマッシュポテトにネギやケール、キャベツなどの緑の野菜を混ぜたもので、祝日やハロウィン、イースターなど特別な日に食べることの多い料理だそうです。

学校園なかよし献立

今日の献立は、11月に今泉小の児童が選んだ料理を組み合わせたリクエスト献立です。今泉小・泉が丘小・泉が丘中の3校で同じ献立味わう「学校園なかよし献立」です。給食を食べながら学校栄養士のお話を聞きました。今泉小の給食調理員が毎日どのようにして給食を作っているのか、子供たちに少しでもおいしいと思ってもらえるようにいろいろな工夫をしていることなどについてのお話を聞いて、改めて調理員さんに感謝の気持ちをもつことができました。苦手なものも一口食べてみる、できるだけ残さずに食べる、お皿やお盆はきれいに、お箸やスプーンは向きをそろえて返す・・など、子供たちが自分にできることから挑戦してくれるといいなと思います。

【学校園なかよし献立】麦入りご飯、牛乳、みそ汁、セルフかき揚げ丼、天つゆ、いそべあえ

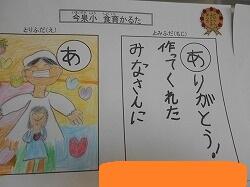

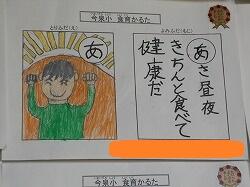

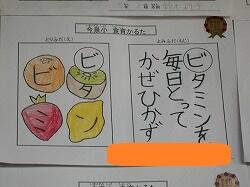

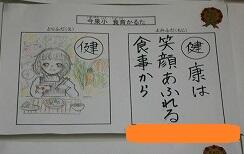

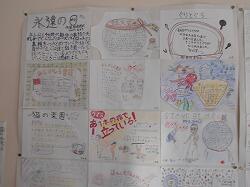

「食育かるた」で食の大切さを見つめなおそう

2階の今泉ギャラリーの食育コーナーや各学級の廊下に、子供たちがつくった「食育かるた」が展示されています。かるたづくりをしながら、食の大切さを一人一人が感じたり考えたりしました。作品のいくつかを紹介します。

今週は給食週間です

今週は、泉が丘地域学校園の学校給食週間です。様々な献立が計画されており、学校図書館司書による読み聞かせや、給食委員会からの食に関する放送などが予定されています。今日は、「給食初めて献立」です。これは、泉が丘地域学校園統一献立です。明治22年に山形県の忠愛小学校で、お弁当を持ってこられない子供たちのために出された初めての給食は、塩むすびと魚の干物、青菜の漬物でした。それを参考に作ったのが今日の献立です。昭和22年には、1月24日に「学校給食記念の日」が定められました。学校給食の歴史を感じながら味わいました。

【給食はじめて献立】麦入りご飯、牛乳、たくあん、焼き魚(ます)、みそけんちん汁、給食週間はちみつゼリー

租税教室【6年生】

6年生の授業で、外部講師をお招きして「租税教室」を行いました。自分たちの生活の中で税金がどのように生かされているのか、ビデオを視聴したり講師のお話を聞きながらみんなで考えたりしました。子供たちは、改めて、税金の大切さを感じることができたようです。

▼身の回りの施設や設備。税金が使われている? 使われていない? どちらだろう・・・。

▼教育にもたくさんの税金が使われていることが分かりました。最後に、1億円のレプリカが入ったジュラルミンケースの重さを体験。身を乗り出して興味を示していました。

6年生が考えた献立 第2弾

今日は6年生が家庭科の授業で考えた給食献立第2弾でした。今回は6年2組の子供たちが考えた献立で、次のようなメッセージが添えられていました。「私たち6年2組が考えた給食のポイントは、題名のとおり、季節らしい心も体もポカポカする献立を考えました。最後までおいしく飽きずに食べられるメニューにしました。みなさん、最後まで味わって食べてください。完食をしてくれるとうれしいです。」

【献立のテーマ:季節に合った 心も体もあったまる給食】

麦入りご飯、牛乳、さけのホイル焼き、ごまあえ、いなかじる

クラブ活動見学【3年生】

今日のクラブ活動の様子を3年生が見学しました。3年生は来年度からクラブ活動に参加します。どんなクラブがあって、どのような活動をしているのかをグループで見学しながら、来年度自分が入りたいと思うクラブを考えていました。3年生は今日のクラブ見学をとても楽しみにしてたようです。お気に入りのクラブ活動は決まったかな?

ロング仲良しタイムは楽しいな

新年明けて最初のロング仲良しタイム。感染症対策ということで、3日に分けて行っています。6年生からバトンを受け継ぐ準備が始まり、今回は、各縦割り班の5年生が計画を立てて進めました。6年生も下級生もみんな仲良く楽しそうに声を掛け合いながら遊んでいました。同じ班の仲間としての温かなつながりが深まっているのを感じました。また、上級生はリーダーシップをとりながら思いやりの心を忘れずに接することの大切さを学んでいるようでした。

ダスキン出前授業【1年生】

1年生が、ダスキンの出前授業を受けました。感染症対策をとりながら、学級ごとに行いました。

「ほこりはどれくらい時間をかけて落ちてくるのかな」「掃除道具にはどんなものがあるのかな」「どうしてお掃除をするのかな」など、映像資料を見ながらお話ししていただきました。そして、ほうき・ちりとり・ぞうきんの使い方について実際にやって見せてくださり、子供たちもぞうきん絞りなどに挑戦しました。きっと、今日の経験を生かして、お掃除が上手になりますね。

▼「ほうきは『おさえばき』で静かに動かすと、塵が舞い上がらずきれいに掃きとることができますよ。」「ちりとりは少し前に傾けると細かな塵もよく取れますよ。」と教えていただいたとおりにやってみます。丁寧にほうきで掃いてきれいに塵をとることができました。

▼次はぞうきん絞りに挑戦。ぞうきんの洗い方や絞り方を教えてもらいながら実際にやってみます。いざ、チャレンジ!。しっかり絞れるかな。

木版画に挑戦

4年生は、初めての木版画作品作りに挑戦中です。版木にした絵を描いて、丁寧に彫っていきます。彫刻刀の使い方もだいぶ慣れてきたようです。やっと彫り終わると、いよいよローラーでインクを載せて刷っていきます。どんな刷り上がりになるのか楽しみですね。

6年生は、同じ木版画でも、彫りあがった版木に絵の具で色をつけて黒い紙に刷っていました。黒い紙の上に自分が選んだ物語の世界が浮かび上がります。幻想的で素敵な作品が仕上がりそうですね。

2022年もよろしくお願いします

新年 あけましておめでとうございます。

冬休みが明けて、子供たちが元気に登校してきました。みぞれが降って寒い朝でしたが、登校班で並んで歩いてくる子供たちの姿を頼もしく感じました。今年度も残すところ3カ月弱となりました。一日一日を大切に過ごし、自信をもって春の進級・進学を迎えられよう、教職員一丸となって支援してまいります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

▼雨の合間の昼休み。子供たちは寒さに負けず元気いっぱい。「写真を撮ってくださーい!」とナイスポーズを決めてくれました。

▼昼休みが終わるのを待って、校庭に川砂を入れて整地してもらいました。校庭を歩くとふかふかして気持ちがいいです。砂場にも砂を補充してもらいました。

▼今年の初給食です。寅年のパッケージとお正月にちなんだ「だいだい」のムースがデザートに登場。学校栄養士から、「だいだい」についてのお話を聞きながらおいしくいただきました。

【今日の献立】麦入りご飯、セルフ中華丼、牛乳、チンゲン菜と豆腐のスープ、だいだいの豆乳ムース

消火管等の工事が始まりました

本校の消火設備等の改修工事が始まりました。工期は3月上旬までの予定です。金曜日から足場が組まれ、冬休みからは、消火栓や消火管等を外すなどの作業を行います。それに伴って、工事用車両が校庭南側プール周りや学校北側などに入ることがあります。ご来校の際は、安全にお気を付けてお越しください。ご不便をおかけすることが多々あるかと思いますが、ご協力をお願いいたします。

デザートセレクト給食

今年最後の給食は、デザートセレクト給食でした。クリスマスということでもみの木をかたどったハンバーグや星形パスタ入りのミネストローネなど、目で見て食べてみて楽しいメニューが並びました。そして、デザートは、チョコレートケーキ・いちごケーキ・フルーツ入りゼリーから子供たちが好きなものを選びました。

【今日の献立】アップルパン、牛乳、もみの木ハンバーグ、ミネストローネ、ゆでやさい、手作りドレッシング、デザートセレクト(チョコレートケーキ・いちごケーキ・フルーツゼリー)

陶芸教室(6年生 卒業制作)

感染症対策でずっと延期になっていた6年生の陶芸教室をやっと行うことができました。これは、6年生にとっての卒業制作にあたります。今年も陶遊舎の皆様が講師となって、土の練り方や手びねりの仕方などを教えてくださいました。子供たちは土の感触を楽しみながら、あらかじめ考えてきたデザインの作品を集中して作っていました。世界に一つだけの卒業記念作品です。焼き上がりが楽しみですね。

本のポップができました!

4年生は、先週の国語の授業で自分が選んだ本を友達や先生に薦めるためのポップづくりのコツを学びました。子供たちは、イラストやキャッチコピーなどを工夫して、自分が選んだおすすめの本のポップを仕上げました。ポップづくりのコツを教えていただいたボランティアティーチャーの先生が、今日来校するので見ていただこうと頑張って仕上げました。

▼いろいろなジャンルの本の面白さをいかにうまく相手に伝えるか、一人一人がアイディアを駆使して仕上げたポップはどれも魅力的。

▼友達が書いたポップをきっかけにして、たくさんの良い本との出会いを楽しんでほしいです。

交通指導員さん感謝の会

今日の児童朝会は、児童会が計画した「交通指導員さん感謝の会」を行いました。暑い日も寒い日も、毎日毎日子供たちの安全を見守ってくださる交通指導員さんのおかげで、今泉小学校の子供たちは、今日も元気に学校生活を送ることができています。また、交通安全の見守りだけでなく、毎朝、子供たちに温かな言葉かけをしてくださったり笑顔で挨拶をしてくださったりしています。交通指導員の皆様、本当にありがとうございます。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

▼進行やあいさつ、記念品贈呈など、子供たちがリハーサルや話合いを重ねながら今日の会を企画しました。今回は、会の様子をビデオカメラで撮影し、それをグーグルミートで各教室とつなぐことで、全校生がライブで参加できるように工夫しました。

▼感謝の気持ちを込めて、お手紙と花束のプレゼントを受け取っていただきました。交通指導員さんから、登校だけでなく、下校の時や冬休み中も安全に気を付けて生活するようにと、温かなお話をいただきました。

▼PTAからも、交通指導員の皆様に感謝の気持ちを伝えていただきました。

***これからもどうぞよろしくお願いいたします。***

育ちゆく体(4年生 保健)

4年生の保健の授業に養護教諭と本校スクールサポートスタッフで養護教諭経験のある職員がゲストティーチャーととなり、担任と一緒に指導を行いました。年齢に伴う体の発育には個人差があることや、思春期の体の変化については男女の特徴が表れることなどについて理解できるように、資料や映像などを使って丁寧にお話ししました。子供たちは熱心に話を聞き、自分の体の発育や発達に関心をもつことができたようです。

PTA環境整備部の皆様による清掃活動

PTA環境整備部の皆様が、校舎各階のトイレ清掃をしてくださいました。子供たちの学習環境をよりよくするためにと考えてくださいました。日々の清掃活動で子供たちは一生懸命お掃除に取り組んでいますが、なかなか細かいところまでは手が回らないので、とてもありがたかったです。ピカピカに磨き上げていただいたトイレを使わせていただけることに感謝して、きれいに使い続けられるように心がけたいと思います。お忙しい中、お寒い中、本当にありがとうございました。

6年生が考えた給食献立です

6年生が家庭科の授業で1食分の献立を考える授業でつくりあげたものが、今日の給食献立に登場しました。今日の献立を考えてくれた6年1組の子供たちからのメッセージが給食中の学校放送で流れました。

【6年1組の子供たちからのメッセージ】

三色(三大栄養素)しっかりバランスの良い献立を考えました。人気の高い唐揚げや野菜がたくさん入った豚汁、ヘルシーな玄米でバランスよく栄養をとってほしいなと思いました。ぜひ、おいしくたべてみてください。

【6年1組考案「栄養をたくさん取れる献立」】玄米入りご飯、牛乳、鶏のから揚げ、おひたし、豚汁

ご飯とみそ汁をつくろう(5年生 家庭科)

5年生の調理実習「ご飯とみそ汁」ですが、一人分ずつの調理が難しいことから、先日の防災教室で教えていただいたハイゼックス炊飯を全員が経験して実食しました。通常の炊き方は教師の実演を見ることで学びました。みそ汁は、煮干とかつお節の出汁に味噌を溶いて、味を比べました。

今泉フェスティバル(2年生 生活科)

2年生は生活科の学習でおもちゃ作りをしてきました。ゴムや磁石や風などの力を利用したり、力の入れ方を工夫したりして楽しく遊べるおもちゃを試行錯誤しながら仕上げました。今日は、グループごとに考えたおもちゃを体育館に持ち寄って「今泉フェスティバル」を開きました。

▼遊びに来た人に、遊び方を教えてあげたり、壊れたおもちゃを直したりと大忙し。

▼力加減やひざの曲げ方などなど、いろいろ試しながら友達や先生とチャレンジ!

▼ぶんぶんゴマ・・懐かしい・・なんと5分以上回し続けた子もいました。

▼どうしてこんな風に動くのかな。不思議だな。おもしろいな。

▼輪ゴムの力ってすごいなあ

▼空気砲で的を狙って。うちわで上手に扇ぐと車がコロコロ・・・。

▼うまくゲートに入るかな?

▼友達と一緒に手作りおもちゃで遊ぶと楽しいね。

本をみんなにすすめよう(4年生 国語)

4年生は国語の学習で、自分が選んだ本を友達や先生に薦めるためのポップづくりに取り組んでいます。今日は、昨年度まで本校の学校図書館司書だった先生にボランティアティーチャーとして授業に参加していただき、本の魅力を伝えるポップづくりのコツを教えていただきました。

▼いよいよポップづくりに挑戦! 見た人が「読んでみたい!」と感じるためのイラストや言葉を考えながら、あれこれ工夫していました。子供たちが、どんな本をどんなポップで伝えるのか楽しみです。「本との出会いを楽しむ」よい機会になると期待しています。

今週は校内読書週間です

今週は今泉小校内読書週間です。今週は特別に一人4冊まで借りることができます。本は心の栄養・・・。よい本をたくさん読んで、さまざまなお話の世界を楽しんだり、これまで知らなかったことに気付いたりしてほしいと思います。また、今泉小図書館のキャラクターも募集しています。今年はどんなキャラクターに決まるのか楽しみです。給食の時間には、学校図書館司書が放送で読み聞かせをしています。この読み聞かせを楽しみにしている子供たちや教員がたくさんいます。学校でも家庭でもゆっくり読書を楽しむ時間を少しでも確保したいですね。

こふきいもづくりに挑戦!(6年生)

家庭科室で、6年生が調理実習をしていました。 感染症対策をとりながら、一人一人が自分の分を作りました。洗い物や火加減の調整などは、友達と協力しながら行いました。じゃがいもを洗って、切って、お湯を沸かして茹でて・・手順を考えながら調理する難しさを実感しているようでした。毎日、ご飯の支度をしてくれる家族に感謝する気持ちをもつこともできたと思います。

▼じゃがいもが茹であがったら、再び火にかけて水分を飛ばし、鍋を軽く振って「こふきいも」の出来上がり!

焦がさないように気を付けて、とてもおいしそうにできました。

土曜授業 防災教室

今日は全市一斉土曜授業(小学校)でした。本校では例年東消防署・今泉地区連合自治会・コミュニティ協議会などによる「今泉地区防災訓練」と本校の「防災講話」「避難訓練」「引き渡し訓練」を合わせて行っていましたが、昨年度は感染症拡大を受けて中止となりました。地域と学校で相談を重ね、今年度は土曜授業で「防災講話」「避難所体験」「災害救助用炊飯袋を使った炊飯見学」「災害パネル見学」を、県ボランティアネット・今泉地区防災会の皆様にご協力いただいて行いました。また、緊急地震速報避難訓練も行いました。災害はいつ起こるかわかりません。今回の防災教室と緊急地震速報避難訓練が「自分の命を守るためにできる備え」について考えるきっかけになればと思います。

▼災害についてのDVDを視聴した後、県ボランティアネットの方から防災についてのお話をしていただきました。

▼体育館では、今泉地区防災会の皆様が準備して下さった避難所を子供たちが見学・体験しました。

▼地域の皆様が災害救助用炊飯袋を使った炊飯を実演して見せてくださいました。この袋に米と水を規定量入れて30分ほど茹でればご飯が炊きあがります。子供たちは、この袋とご飯の炊き方の説明書を持ち帰りました。

▼10年前の東日本大震災や2年前の台風19号など、実際に起こった災害の被害状況が分かる写真パネルが展示され、地域の方が子供たちに当時の様子について説明してくださいました。

▼緊急地震速報避難訓練の様子です。子供たちは放送をよく聞いて落ち着いて素早く静かに非難することができました。

【防災教室を終えた子供たちの感想をご紹介いたします】

・災害は来ることを防ぐことはできないけれど、災害を予測し、備えておくことが大切。

・災害に備えることも大事だけど、災害にちゃんと備えているかも確認することが大事。

・避難所では声掛け、助け合いで協力する。声掛けをすると相手も安心するから。

・問題は一人で解決せず、周りの人と協力して解決する。そのためにも、日頃から周りの人と仲良くする。

・DVDを見て、どうすれば安全に避難場所に行けるのかよく分かった。

・自分の考えをしっかりと伝える。感謝の気持ちもきちんと言う。

・落ち着いて避難する。

・ハイゼックス炊飯袋を使ってお米を炊くことができるのを知ってとても驚きました。

・家族と話をすることも大切。

小中連携 中学校生活のことを教えてください!

宮っ子チャレンジ期間も今日で最終日となりました。中学生の皆さんが、この1週間の間にみんなで作成したプレゼンテーション資料を使って、6年生に泉が丘中学校の学校生活の様子について説明してくれました。学習のこと、部活動のこと、制服のことなどいろいろな話を聞かせてもらった後、6年生からの質問にも丁寧に答えてくれました。

中学生の皆さん、ありがとうございました。

ふれあい文化教室(5年 和太鼓)

5年生がふれあい文化教室で和太鼓に挑戦しました。日本の伝統的な楽器である日本太鼓の演奏を体験したり聴いたりすることにより,我国の伝統文化について興味,関心を深め伝統音楽に親しもうとする心を育てることを目的としています。「男体雷太鼓」に所属されている3名の皆様を講師にお招きして、太鼓のたたき方などについて教えていただきました。太鼓をたたいた時の音の響きを感じながら一生懸命練習しているうちに、音と心がそろっていくのを感じました。

小中連携 宮っ子チャレンジ実施中

今年度も泉が丘中学校の2年生が職業体験活動を行っています。本校にも、6名の生徒が小学校教員の職業を体験しに来ています。懐かしい学び舎で、後輩の子供たちと一緒に学校生活を送りながら充実した体験活動になればと思います。

▼せっかくの宮っ子チャレンジ期間なので、運営員会の子供たちと中学生が合同であいさつ運動を行っています。一緒にあいさつ運動をすることで、子供たちのあいさつに対する意識も高まっています。

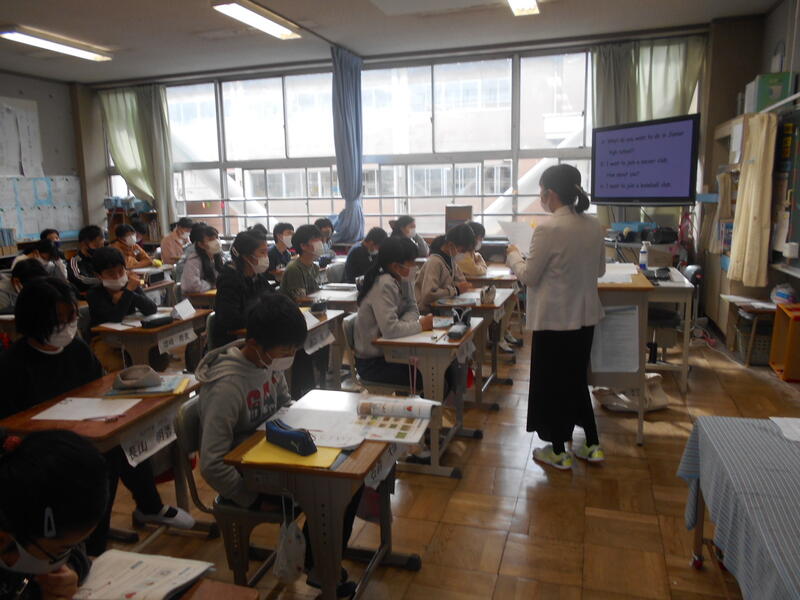

小中連携 乗り入れ授業(英語)

小中連携事業のひとつである「乗り入れ授業」を行いました。泉が丘中学校の教職員による6年生対象の英語の授業です。中学校の授業を体験することで、中学校での学習や生活への不安を和らげ、前向きな気持ちで中学校に進学できることを期待しています。

小中連携 駅東公園清掃活動

昨年度は感染症対策のため中学校のみの実施となった、駅東公園清掃活動を今年は小中合同で実施できました。泉が丘中学校の1年生と本校の6年生、そしてそれぞれの保護者の皆様、地域の皆様が参加しました。来年の今頃はともに同じ中学校で学ぶことになる子供たちもたくさんいると思います。お互いの顔や名前をつなぐことのできるよい機会となりました。また、自分たちが住む地域にあるみんなの憩いの場「駅東公園」を大人と子供が一緒になってお掃除をするという貴重な経験にもなりました。活動をサポートして下さった保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

▼一緒にお掃除をしながら、実は近所に住んでいたことに気付く子もいました。譲り合ったり声を掛け合ったりして笑顔で協力する姿や「ありがとう」の言葉かけをする姿がたくさん見られてうれしい気持ちになりました。みんなで力を合わせてお掃除した後は、駅東公園がとてもきれいになりました。これからも、地域のために自分たちでもできることを続けていきたいですね。

お弁当の日

宇都宮市で実施している「お弁当の日」は、学校と家庭がともに取り組むことで子供たちが食への関心を高め、食に関する自己管理能力を身に付けるために行っている大切な行事です。1回目の「おにぎりの日」に続く今回の「お弁当の日」では、1・2年生は「家族と一緒に献立を考えて買う食材を選ぶこと」3・4年生は「家族と一緒にお弁当に必要な食材を選ぶこと」5・6年生は「バランスの良い献立を考え、お弁当を一品以上つくること」を目標に行いました。

▼お弁当のふたをうれしそうに開ける子供たち。家族と一緒に考えて作った、バランスやいろどりのよいアイディア弁当を、友達と一緒に楽しく味わっていました。「いただきまーす!」

宮っ子ランチ(秋の船頭鍋ランチ)

今日の給食は宮っ子ランチで「秋の船頭鍋ランチ」でした。江戸時代、鬼怒川は東北地方と江戸を結ぶ物流の大動脈として整備され、宇都宮にも鬼怒川沿いに河岸がつくられて大変賑わいました。年貢米を江戸に送るなど、鬼怒川が物資の運搬に重要な役割を果たしていたことを伝えるとともに、食材をおいしく食べるための先人の知恵を知ることのできる献立です。

【今日の献立】

ごはん:お米は100%宇都宮産のコシヒカリです。

鬼怒の船頭鍋:江戸時代、鬼怒川を行きかう船を操る船頭さんたちが、地元の食材をふんだんに使って食べていたと考えられる料理を「鬼怒の船頭鍋保存会」によって復元されました。

モロのから揚げ:海のない栃木県では保存性の高いモロが貴重な海の鮮魚として昔から利用されていました。

切り干し大根のポン酢あえ:保存性の良い食品は冬の交通の便が悪くなる北関東では重要な食品源でした。

牛乳:栃木県は生乳生産量が北海道に次いで全国第2位です。

梨ゼリー:梨は栃木県全域で生産されています。「にっこり梨」は栃木県オリジナルの品種で果実がとても大きく、貯蔵性も高いので正月ごろまで出回ります。

修学旅行に行ってきました!

6年生が11月18日(木)から19日(金)まで、1泊2日の修学旅行に行ってきました。小学校生活で初めての宿泊学習をとても楽しみにしていたようです。今年は、1日目に福島県、2日目に県内(那須)を訪ねました。秋の美しい自然や福島県の歴史や文化に触れながら、友達と一緒に大切な思い出をつくることができました。

修学旅行1日目 11月18日(木)

▼出発式の進行も自分たちでしっかりと行いました。

「いよいよ修学旅行です。お世話になる方々にあいさつをしましょう!」

さあ、バスに乗り込みます。

「イエ~ィ!楽しんできます!」

▼会津藩校日新館

班で協力して見学しました。天気がよくて、とても気持ちよかったです。

きちんと歩いて見学です。

▼会津若松城(鶴ヶ城)

「立派な鶴ヶ城だなあ・・」お城の中には貴重な資料がいっぱいありました。

これから記念撮影です。見学の合間にも、お城をバックにパチリ。

「天守閣からの眺めは最高!」

▼赤べこ絵付け体験

「どんな赤べこにしようかな・・・。」願いを込めて真剣に色を付けていきます。

「やっと完成!いいお土産ができました。」これは・・・赤べこの親分登場?

▼ホテル プルミエール箕輪

みんなでおいしくご飯をいただきました。ホテルのロビーでも「はい、チーズ!」

修学旅行2日目 11月19日(金)

▼那須ハイランドパーク

濡れないように準備万端。

チュリトス片手におやつタイム!

漕いで、漕いで・・。衝突しないように安全運転。先生たちも一緒に楽しみました。

「いざ、ジェットコースター!」という班もありました。

宇都宮駅のひみつ発見!(2年生 生活科)

2年生が生活科の学習で宇都宮駅見学に出かけました。密を避けるために3日に分けて実施しました。駅員さんが、グループごとに付いてくださり、丁寧に案内・説明をしてくださいました。子供たちは普段見ることのできない改札の機械や券売機のバックヤードなども見せていただいて、駅のひみつをたくさん発見できたようです。ご協力いただいた宇都宮駅の駅員さんたちに心から感謝しています。

自転車免許事業(4年生)

毎年実施している4年生対象の自転車免許事業を今年度も行いました。市生活安心課の皆様と東警察署職員の方が講師となって自転車の安全な乗り方について教えていただきました。

▼生活安心課の方から自転車の安全な乗り方についてお話をいただきました。

▼いよいよ実技タイム。ヘルメットをかぶって、安全確認をしっかりとしながらゆっくりと進みます。

▼自転車の安全な乗り方実技試験、見事全員合格!警察署の方から免許証をいただきました。

*これからも安全に気を付けて自転車に乗りましょうね。

来年生のために

今日は就学時健康診断の実施日ということで、5年生が会場づくりを行いました。椅子の間隔を空けたり消毒作業や清掃活動をしたりと、来年生や保護者の方をお迎えするために一生懸命仕事をしていました。4月に新1年生が入学してくるのが楽しみですね。

わくわくタイム 楽しいね!

今日は、気持ちのよい秋晴れ。わくわくタイム(ロング昼休み)の校庭では、子供達や先生が、クラスごとに集まっていろいろな遊びを楽しんでいました。

▼子供たちのパワーには驚きます。教師も負けじと・・・。

▼水たまりもうまく避けながら遊んでいました。

▼縄跳びの練習をがんばっている子も。

▼校庭に6年生を追いかけるハンター?登場。そのハンターを1年生が追いかけていました。

▼へび鬼も大盛り上がり! 応援したり喜んだりと、楽しい気持ちがあふれていました。

バランスのよい献立を考えよう

6年生家庭科の授業を、担任と学校栄養士によるティームティーチングで行っています。今回の授業では、1食分の給食献立をクラスのみんなで考えようというものです。クラスのみんなで考えた献立は、実際に給食の献立として登場するので、子供たちは、栄養バランス・いろどり・予算などを考えながら一生懸命献立作りに取り組んでいました。

▼いつも食べている給食を食材や栄養などの視点から見直してみました。

▼参考資料にしていた給食献立表を見ながら、よく使われている食材など新たな発見をしている子もいました。

▼6年生が考えた給食メニュー、みんなが残さずおいしく食べてくれるといいですね。

学校の消防設備を調べよう(3年生社会科)

3年生が社会科の学習で学校にある消防設備を調べていました。普段の学校生活ではなかなか意識して見つけることのなかった消防設備が校舎のあちらこちらにあることに驚いている様子も見られました。それぞれの設備が、火事が起こった時にどのような役割を果たすためにあるのかを考えたり、近くにいる教職員に質問したりするなど、関心をもって調べていました。

第3回今泉小地域協議会開催

第3回今泉小地域協議会を開催しました。今回は,委員の皆様に学校の様子や授業風景などを参観していただきました。委員の皆様からは、子供たちが落ち着いて学習に取り組むことができていることや廊下などに展示された子供たちの作品がとてもよく仕上げられていることなど、うれしいお言葉をいただきました。委員の皆様に参観していただき,張り切っている子供たちの姿も見られ、ほほえましかったです。委員の皆様、大変お世話になりました。

DVDによる演劇鑑賞会

予定していた音楽鑑賞教室を体育館で一斉に行うことが難しいことから、企画会社と相談を重ねた結果、今年度は予定を変更してDVDによる演劇鑑賞会を行うことにしました。内容は「TEAM パフォーマンスラボ」によるサーカスエコロジカル。コミカルな劇を楽しみながら、「地球環境」というテーマに沿った数々の実験と共に,なぜ地球は温暖化していったのか,なぜ人はそうせざるを得なかったのか,人間が快適に生きるために犠牲にしてきたものとは何か,それらを見つめ,向き合い,環境とどう共存していくのかを考えることができる作品です。子供たちは、楽しい場面では手をたたいて笑ったり、環境問題についての話では静かに耳を傾けて考える様子だったりと、楽しみながらも劇の中に込められたメッセージをしっかりと感じ取っているようでした。

歯と口の健康週間

今週は「歯と口の健康週間」ということで、給食の献立によく噛んで食べるものやカルシウムを含む食品を意識して取り入れています。

▼今日の献立

玄米入りご飯、牛乳、こんにゃくと茎わかめきんぴら、すいとん、よく噛むふりかけ

給食を食べながら、歯と口の健康について学校栄養士の話を聞きました。

【学校栄養士のお話】

1つ目はよくかんで食べるという事についてです。よくかんで食べることは,歯と口の健康のために大切なことです。他にも,よくかむことで,魚の骨に気付くことが出来たり,餅や今日のすいとんなどのようにのどに詰まりやすいものを細かくしたり,細かくすることで食べた物を体の中で栄養として取り込みやすくしたり,イライラをしずめるリラックス効果があったりなど,様々な良い働きがあります。

よくかんで食べるためには,実は姿勢が大切です。

自分の姿勢を見直してみましょう。

・おしりは深くいすに座っていますか?

・足の裏は地面にしっかりついていますか?

・ひざは直角に曲がっていますか?

この3つで,しっかりふんばり,全身に力を入れることができます。さらに,机とお腹はグーの手ひとつ分くらいあけ,食器を持って食べると,姿勢もくずれず,食べこぼしも減り,しっかりよくかんで食べることができるようになります。姿勢が良く座ると疲れるという声を聞いたことがありますが,それはもしかしたら筋肉を使って体を支えることがうまく出来ていないのかもしれません。筋力がたりないと,これから先困ることがたくさんあります。まずは良い姿勢を保てる筋力を日々の生活からつけていってほしいです。

2つ目はカルシウムの多い食品についてです。

給食では成長期のみなさんにとって大切な栄養素であるカルシウムがたくさん含まれる食品をよく取り入れています。今週は,高野豆腐や小魚,大豆,小松菜,ほうれん草,ヨーグルトなどです。そして,毎日牛乳が出ていますね。

骨や歯を丈夫にするためには,思春期頃(18歳ごろ)までにしっかりカルシウムを摂り,外で日の光にあたり,たくさん体を動かすことが大切です。これからの時期,だんだん寒くなってくると,牛乳を飲む量が減ったり,外で遊ぶ人が少なくなったりしますが,寒さに負けず,しっかり牛乳を飲みたくさん体を動かして,健康な体づくりをしていきましょう。