===== 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 =====

===== Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. =====

文字

背景

行間

日誌

NEWS

履物そろえ

2月4日,履物そろえの進捗です。1,2年生が下校のタイミングの状況です。「習慣化」という切り口で,折に触れて観察をしていますが,習慣化した児童は踵のライン,くつばこスペース中心を意識しながら,丁寧に揃えることができています。課題は,習慣化に至っていない児童への支援です。これこそ,根負けせずに繰り返しの指導だと考えています。ただ,ご家庭との両輪で支援を繰り返すことが重要ですので,引き続き,ご協力をお願いします。

履物そろえは継続します。

履物そろえは継続します。

花いっぱい活動

2月3日,花いっぱいボランティアの関口さんのご指導のもと,1.2年生がパンジーの植えかえをしました。これは,卒業生へのありがとうのプレゼントとして,また,新1年生に入学のプレゼントとして渡します。みんな,心を込めて,植えかえをしました。

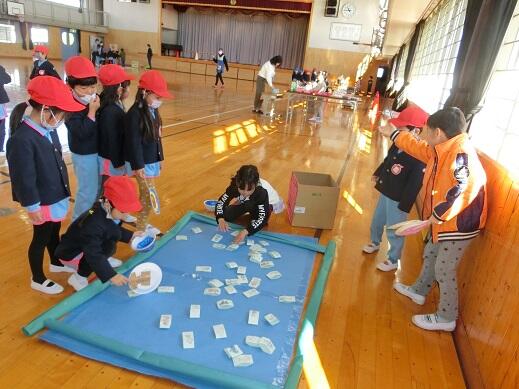

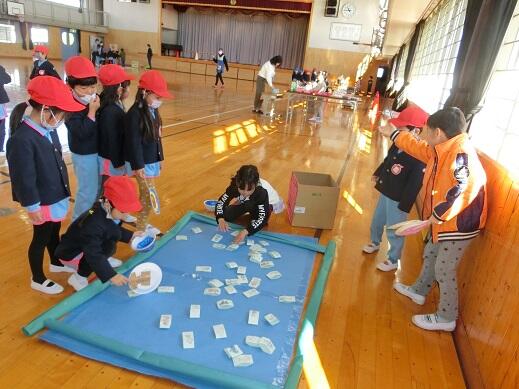

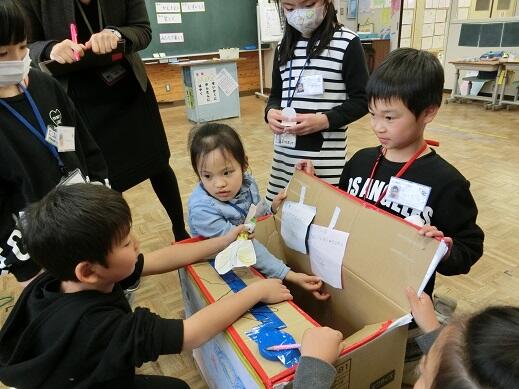

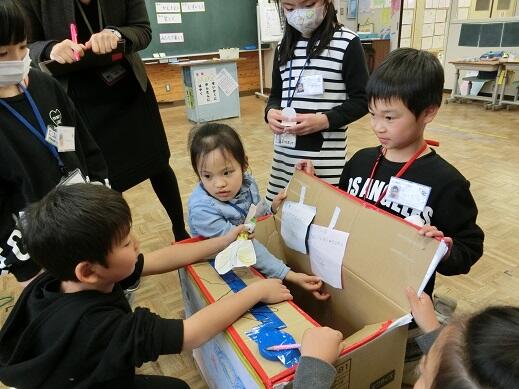

幼小連携事業

1月30日,幼稚園・保育園と小学校が連携して実施する交流活動を実施しました。具体的には,1年生の生活科の学習の中で,幼稚園生を招待する活動です。今年も,みずほ幼稚園年長組の100名ほどの皆さんをお迎えし,オープニングセレモニー,学校紹介,ゲームやさんやおみせやさんを楽しんでもらいました。

本校の1年生は17名です。「少人数でたくさんの年長さんをどう楽しませるか?]そのようなことも考えながら,活動を進めたそうです。(もちろん1年担任も悩んだことと思います。)そのような中,当日は,幼稚園の先生方にもお力添えをいただき,お陰様で活動が円滑に進みました。ありがとうございました。子どもも教員も幼小連携になりました。

さて,1年生は,今回の交流活動を通して入門編ではありますが,企画力・運営力を身に付け,幼稚園生を楽しませたことで自分の成長を実感し,そして「できた自分」に,あらためて自信を深めたことと思います。

本校の1年生は17名です。「少人数でたくさんの年長さんをどう楽しませるか?]そのようなことも考えながら,活動を進めたそうです。(もちろん1年担任も悩んだことと思います。)そのような中,当日は,幼稚園の先生方にもお力添えをいただき,お陰様で活動が円滑に進みました。ありがとうございました。子どもも教員も幼小連携になりました。

さて,1年生は,今回の交流活動を通して入門編ではありますが,企画力・運営力を身に付け,幼稚園生を楽しませたことで自分の成長を実感し,そして「できた自分」に,あらためて自信を深めたことと思います。

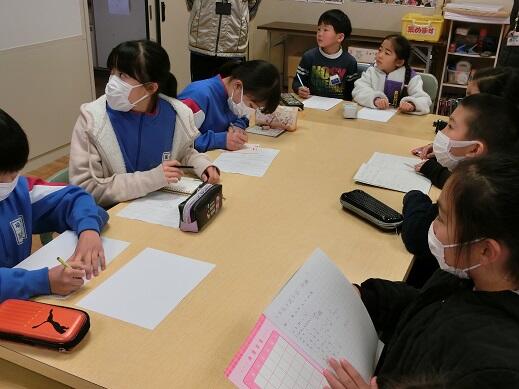

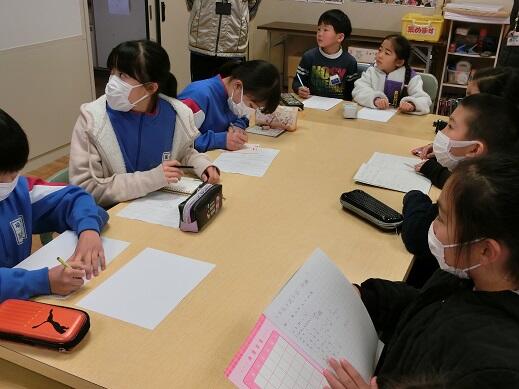

代表委員会

1月28日,代表委員会が開かれました。議題は「6年生を送る会について」です。今回は,6年生へのプレゼント,各学年の出し物,6年生に贈る歌について話し合いました。話し合う内容は,事前に児童会から各クラスに周知されていたので,当日は,代表委員がクラスの意見を出して,会議の場で議論する作業となりました。そして,プレゼントは各学年の作業分担が決定し,送る歌の曲目も決定しました。

この後,各代表委員が決定事項をクラスに持ち帰り,周知するとともに,練習が始まります。

さて,楽しみは,昨年度から始まった各学年の出し物です。下級生なりに一生懸命に6年生を思い,感謝を伝えます。それは,我々職員にも「子どもたちはそんな感謝の心を持っていたんだ。やっぱり子どもは素敵だな。」と感動を与えてくれます。今年も,こっそり楽しみたいと思います……。

この後,各代表委員が決定事項をクラスに持ち帰り,周知するとともに,練習が始まります。

さて,楽しみは,昨年度から始まった各学年の出し物です。下級生なりに一生懸命に6年生を思い,感謝を伝えます。それは,我々職員にも「子どもたちはそんな感謝の心を持っていたんだ。やっぱり子どもは素敵だな。」と感動を与えてくれます。今年も,こっそり楽しみたいと思います……。

むかしの正月遊び教室

1月27日,第1学年の生活科『だいすきなかぞく「おじいさんおばあさんと仲良く」』の単元の中の学習で,むかしの正月遊び教室を実施しました。凧揚げ,こま回し,けん玉,お手玉,ビー玉など,ゲストティーチャーの皆さんと一緒に活動することをとおして,先人たちの知恵に気付き,尊敬や敬愛の心をもつことができました。

さて,ゲストティーチャーの方々には,今年も,寒い中ご指導をいただきありがとうございました。子どもにとって,たくさんの大人とかかわり,褒められることは,今後の成長に大きく影響します。そんな意味で「たいへんよくできました。」「頑張ってえらかったですね。」など,温かなお声をかけていただくことが,とてもありがたいです。大変お世話になりました。感謝。

さて,ゲストティーチャーの方々には,今年も,寒い中ご指導をいただきありがとうございました。子どもにとって,たくさんの大人とかかわり,褒められることは,今後の成長に大きく影響します。そんな意味で「たいへんよくできました。」「頑張ってえらかったですね。」など,温かなお声をかけていただくことが,とてもありがたいです。大変お世話になりました。感謝。

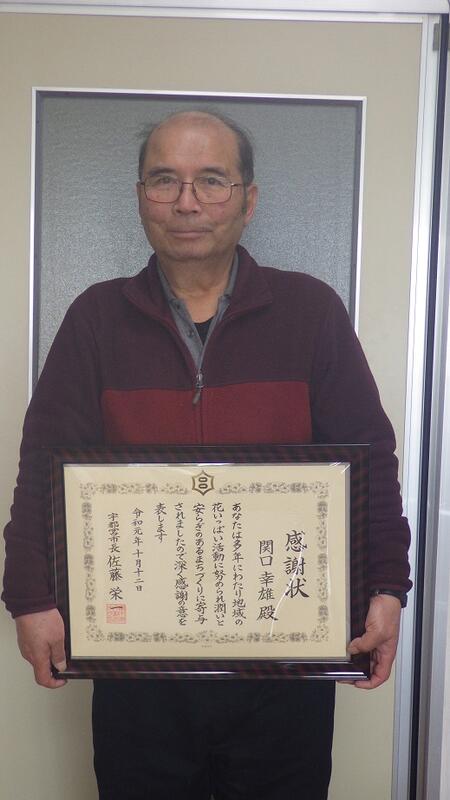

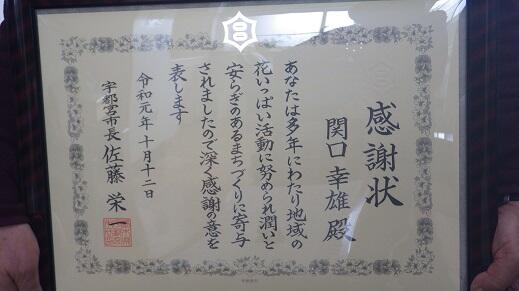

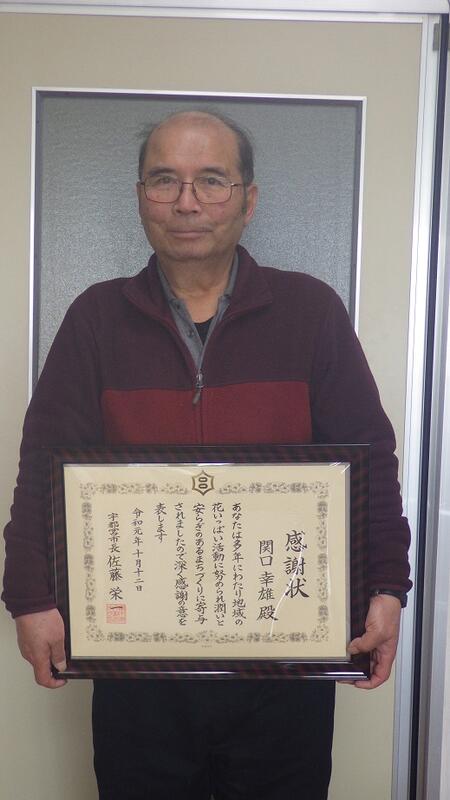

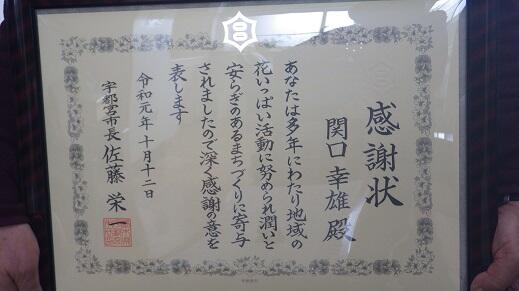

花いっぱいボランティアへ感謝状

1月24日,花いっぱいボランティアとして長年に渡って本校に御尽力いただきました関口幸雄さんに,宇都宮市 佐藤栄一市長から感謝状が贈られました。贈呈予定日は10月12日でしたが台風が直撃したため,延期となっていました。

ご案内のとおり,関口さんには,季節ごと,学校行事ごとに合わせて,学校中を花いっぱいにしていただいています。また,花の種類ごとの特性を十分に把握されていて,気温の見通しも立てながら,タイミングよく開花を促していただいています。まさに,職人の域に達している素晴らしい方です。おめでとうございました。心からお祝い申し上げます。

ご案内のとおり,関口さんには,季節ごと,学校行事ごとに合わせて,学校中を花いっぱいにしていただいています。また,花の種類ごとの特性を十分に把握されていて,気温の見通しも立てながら,タイミングよく開花を促していただいています。まさに,職人の域に達している素晴らしい方です。おめでとうございました。心からお祝い申し上げます。

第2学年研究授業

1月22日,授業研究会を実施しました。今年度から学校としての研究主題を「思いをつなげ,学びの楽しさが見付かるカリキュラムの構想」と設定し,研究実践を進めているところです。その研究主題を踏まえて,今回は,第2学年の生活科「くふうしてみよう」の授業を提案しました。指導助言者は,宇都宮市教育委員会より和田指導主事をお招きし,授業後の研究会は,より充実した内容となりました。

主題に迫るためには,まだまだ解決しなければならない課題はありますが,ワンチームで粘り強く取り組んでいきたいと思います。

主題に迫るためには,まだまだ解決しなければならない課題はありますが,ワンチームで粘り強く取り組んでいきたいと思います。

お弁当の日

1月17日,第2回目の「お弁当の日」を実施しました。今回は特にテーマを設定せず,各自がおうちの方と相談しながら作りました。5時起きして頑張った子,家族に助けてもらいながら頑張って作ってきた子,前夜から仕込みをした職員等,一生懸命に取り組みました。また,お弁当をちょっとだけ覗かせてもらうと,家族の優しさや愛がたっぷり詰まっていました。毎度ながら,ご家族の皆さんのお力添えに感謝です。今回も,ありがとうございました。

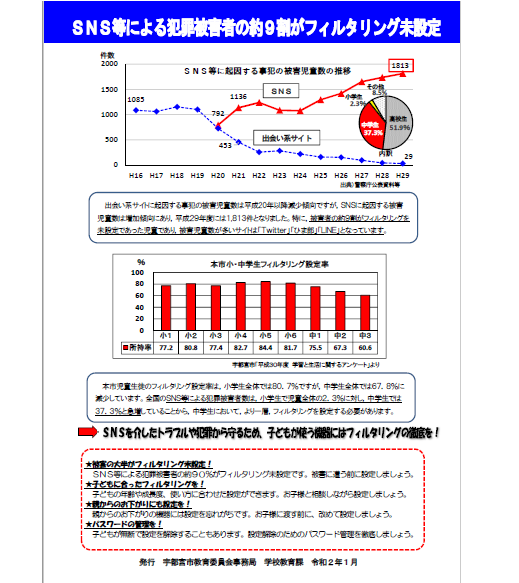

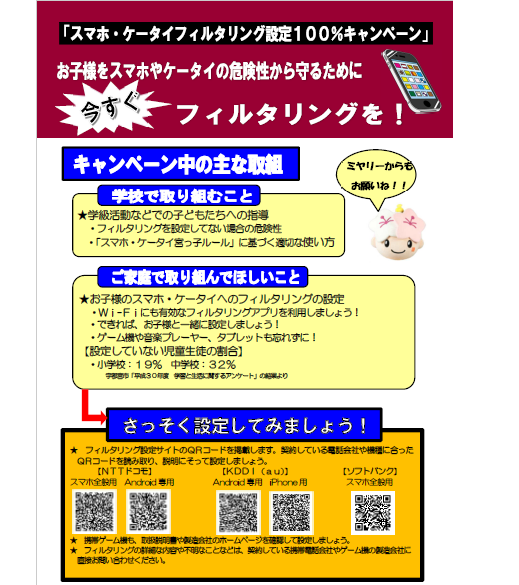

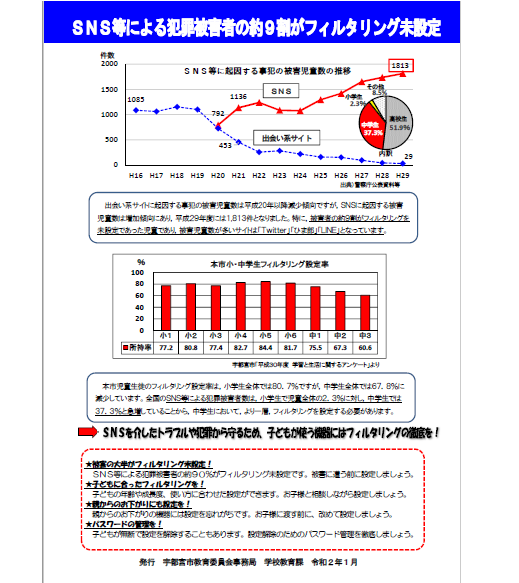

スマホ・ケータイフィルタリングについて

宇都宮市教育委員会より「スマホ・ケータイフィルタリング設定100%キャンペーン」実施について連絡が参りました。本校は,1月22日までに各学年の状況に応じて指導し,同日キャンペーンチラシを各ご家庭にお配りさせていただく予定です。その際,各ご家庭の状況に応じてご指導をお願いいたします。1月はスマホ・ケータイの購入や買い替えが多いということで,このタイミングでの啓発活動となります。

さて,フィルタリングからずれますが,小学校期ですと,今後,新規に購入するということが想定されます。その際,「そろそろ買おうか」といった安易なスタートではなく,「必要性が生じ,その上で,家族内で使い方等を熟考し購入する」というスタンスを心に留めていただきたいと思います。SNS等の安易な活用でトラブルに巻き込まれる事案が増加していますので,リスクを十分に理解させた上で,情報活用能力を育成していくことが大切であると考えます。

《参考サイト》

※スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言

※保護者のための情報モラル教室 「話し合っていますか?家庭のルール」

さて,フィルタリングからずれますが,小学校期ですと,今後,新規に購入するということが想定されます。その際,「そろそろ買おうか」といった安易なスタートではなく,「必要性が生じ,その上で,家族内で使い方等を熟考し購入する」というスタンスを心に留めていただきたいと思います。SNS等の安易な活用でトラブルに巻き込まれる事案が増加していますので,リスクを十分に理解させた上で,情報活用能力を育成していくことが大切であると考えます。

《参考サイト》

※スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言

※保護者のための情報モラル教室 「話し合っていますか?家庭のルール」

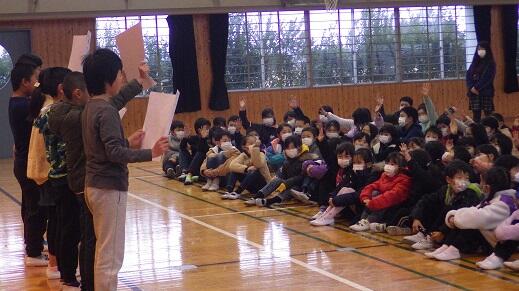

児童集会実施

1月15日,朝の時間帯を活用して「うきうき元気プロジェクト」メンバーによる,児童集会が開かれました。今回は,オリンピック・パラリンピックイヤーを迎えて,もっと詳しく理解しようというテーマです。クイズと劇を表現手段にして,全校生にオリンピック・パラリンピックについて発信しました。メンバーたちは,直前まで本番を意識した練習を繰り返していました。このような頑張る姿を見ると,逞しさを感じます。(写真最後)

PTA廃品回収

1月11日,今年度2回目となります,PTA廃品回収を実施しました。地域の皆さまには,気温が低い中,朝からご協力をいただき,ありがとうございました。また,各地区の回収担当並びに学校での仕分け担当のPTA会員の皆様にも,お世話になりました。

共遊実施

1月10日,学校が始まっての第1金曜日。共遊を実施しました。今回は,各学級の状況もあり3学年が実施しました。

第4回避難訓練

1月10日,今年度の第4回目となる避難訓練を実施しました。今回は,「火災による避難」の訓練です。児童数が少ないため,避難の完了は早く,また,避難の約束も徹底することができています。

このような状況であえて心配するならば,「慣れ」だと思います。

そこで,今回は避難後の集合場所を,予告なしで変更しました。結果は,担当職員めがけて迷わずに集合することができていました。

では,緊急放送はしっかりと聞けていたのか?①『火災発生場所』,②『どこを通って避難すると指示があったのか』の2点を確認しました。結果は,①→「給食室」,②→「給食室から離れるように」とほとんどの児童が答えることができていました。各自が冷静に行動することができていると感じました。今後も,本番同様の緊張感をもって実践していきます。

さて,避難訓練に続いて,宇都宮消防局平石分署の隊員の皆さんに「消火器訓練」「煙道体験」のご指導をいただく予定でしてたが,緊急出動案件発生ということで,今回は見送りとなりました。ただ,3年生社会科の学習のため,案件処理後に来校いただきました。お陰様で,3年生にとっては,本物に触れる効果的な学習が実現しました。隊員の皆さんの「心意気」に感謝です。

このような状況であえて心配するならば,「慣れ」だと思います。

そこで,今回は避難後の集合場所を,予告なしで変更しました。結果は,担当職員めがけて迷わずに集合することができていました。

では,緊急放送はしっかりと聞けていたのか?①『火災発生場所』,②『どこを通って避難すると指示があったのか』の2点を確認しました。結果は,①→「給食室」,②→「給食室から離れるように」とほとんどの児童が答えることができていました。各自が冷静に行動することができていると感じました。今後も,本番同様の緊張感をもって実践していきます。

さて,避難訓練に続いて,宇都宮消防局平石分署の隊員の皆さんに「消火器訓練」「煙道体験」のご指導をいただく予定でしてたが,緊急出動案件発生ということで,今回は見送りとなりました。ただ,3年生社会科の学習のため,案件処理後に来校いただきました。お陰様で,3年生にとっては,本物に触れる効果的な学習が実現しました。隊員の皆さんの「心意気」に感謝です。

冬季特別巡回指導実施

1月8日18時より,南小学区の冬季特別巡回指導を実施しました。瑞穂野地区青少年巡回指導員さんをはじめ,関係の皆様にご参加をいただきました。今回は,5班に分かれて,地区の巡回指導と合わせて,防犯灯の再確認も実施していただきました。気温が低く,お忙しい時間帯でしたが,ご協力をいただき,ありがとうございました。

令和2年の履物そろえ

昨年の1月から「履物そろえ」をスタートし,1年が過ぎました。1年後の初登校,朝一番の状況です。かかとを縁のラインに沿って揃えている児童が多くいることに成果を感じます。履物そろえは,引き続き指導していきたいと思います。トイレのスリッパに波及することを期待して……。

以下は,指導の考え方です。

① 良い習慣である。(良い習慣は周囲に拡散します。)

② 気持ちの切り替えができるようになる。(時間をかけてそろえることで,立ち止まり,心を整えることにつながり,生活にしまりが出てくると考えています。)

③ 立派な大人になってほしい。(小さいときに躾けられたよい行動は,良い習慣となります。良い習慣は,最終的にその人の人格となっていきます。)

以下は,指導の考え方です。

① 良い習慣である。(良い習慣は周囲に拡散します。)

② 気持ちの切り替えができるようになる。(時間をかけてそろえることで,立ち止まり,心を整えることにつながり,生活にしまりが出てくると考えています。)

③ 立派な大人になってほしい。(小さいときに躾けられたよい行動は,良い習慣となります。良い習慣は,最終的にその人の人格となっていきます。)

新年スタート

1月8日,年が明け,学校がスタートです。全校朝会では,2年生がめあての発表をしました。昨年から発表の練習をしてきたことと思います。各自,よく自分を振り返りながら,新たなめあてを発表することができていました。成長が期待できます。

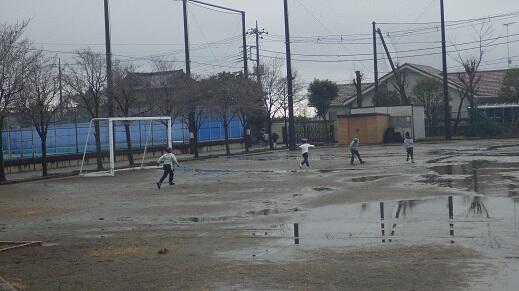

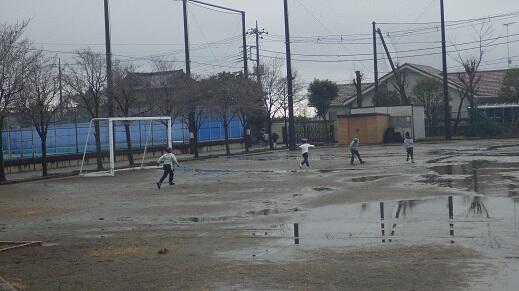

続いての写真は,昼休みです。午前中に結構な雨が降ったにもかかわらず,元気に外遊び。小学校期は友だちとかかわることが一番。校庭には,子どもたちの元気な声が響き,何とも心地よい安心感に包まれました。

続いての写真は,昼休みです。午前中に結構な雨が降ったにもかかわらず,元気に外遊び。小学校期は友だちとかかわることが一番。校庭には,子どもたちの元気な声が響き,何とも心地よい安心感に包まれました。

1月2日の朝

1月2日,今年も,朝日に輝く富士山を見ることができました。令和2年も子どもたちが生き生きと学び,逞しく成長する年になりますように……。

しめ縄をいただきました

12月28日,にんじんの花や花茄子をいただいている 田﨑倭夫(まさお)さんから,しめ縄をいただきました。完成まで,きっと多くのお時間を費やしたことと思います。ありがとうございました。

こうした,地域の皆さんの優しさと心意気に瑞穂野南小学校は助けられています。感謝。

令和2年も穏やかな年となりますように……。

こうした,地域の皆さんの優しさと心意気に瑞穂野南小学校は助けられています。感謝。

令和2年も穏やかな年となりますように……。

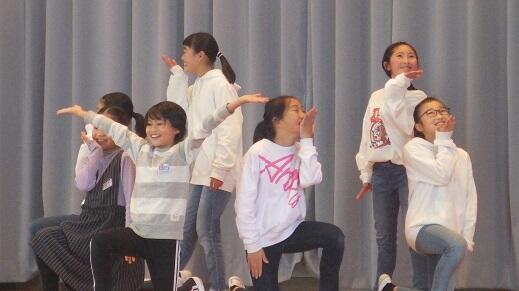

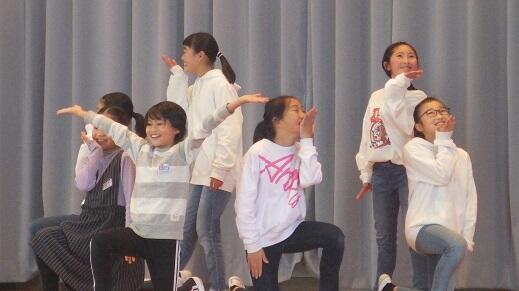

ダンスクラブ_クリスマス発表会

12月24日,ロング昼休みの時間を活用して,ダンスクラブによる発表会がありました。第2回目の発表会となりますが,AグループとBグループに分かれて,それぞれ1曲ずつ発表しました。両グループとも選曲から個性を出し,それぞれに切れのある格好のよいダンスを披露しました。そして,今回は何と「アンコール」がかかりました。前回の発表会を生かし,アンコールにもしっかり対応。これはもう,ちょっとしたコンサートです。閉会後は,アイドル並みにファンがステージに殺到していました。流石です。

このような活動を重ねていくことで,児童会活動への参画意識が高まっていくと感じました。また,コンサートというものに参加するミニ体験にもなっていたと感じました。クリスマスにふさわしい素敵な非日常でした。

このような活動を重ねていくことで,児童会活動への参画意識が高まっていくと感じました。また,コンサートというものに参加するミニ体験にもなっていたと感じました。クリスマスにふさわしい素敵な非日常でした。

スポーツタイム最終回

12月24日,スポーツタイム全8回が終了しました。各自,それぞれのペースを守りながら5分間走り続ける作業をとおして,自分の体力や精神力を見つめるきっかけになったことと思います。