===== 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 =====

===== Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. =====

文字

背景

行間

日誌

NEWS

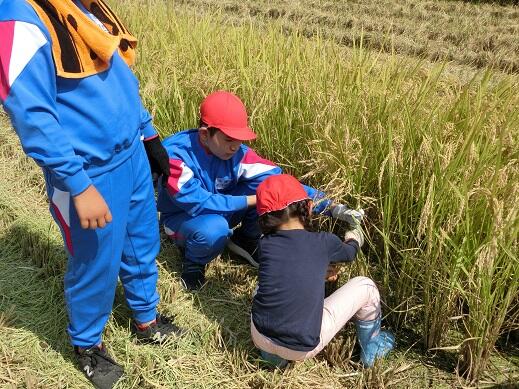

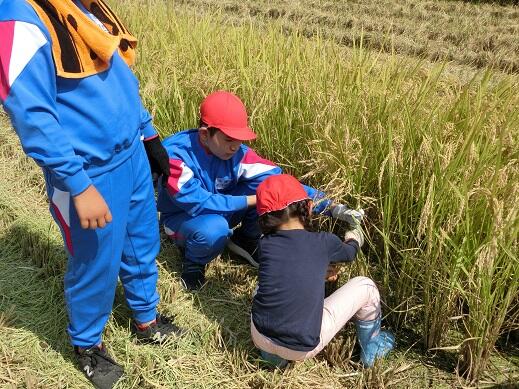

稲刈り体験

10月2日,全学年での稲刈り体験を実施しました。1年生と2年生は,それぞれ,6年生と5年生に教えてもらいながらの収穫です。上級生の姿を見ていて気付かされたことがあります。それは,刈り方を下級生に教えたら「できるようになるまで見守る」ことです。大人はついつい「ああだ‼ こうだ⁉」と,口を出してしまいがちですが,子どもが試行錯誤をしながら,体得するまでの時間に寄り添うことは,とても大切であると思います。友達と教え合ったり,上級生に教えてもらったりする作業が,小学校期の児童の健やかな成長には一番の栄養です。

渡邉秀雄さんをはじめとする地域協議会の方々,ボランティアの方々,子ども達の貴重な体験のために,今回もお力添えをいただき,ありがとうございました。

渡邉秀雄さんをはじめとする地域協議会の方々,ボランティアの方々,子ども達の貴重な体験のために,今回もお力添えをいただき,ありがとうございました。

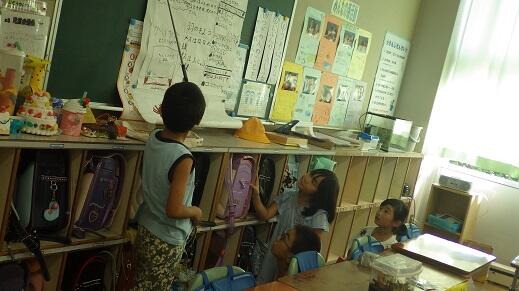

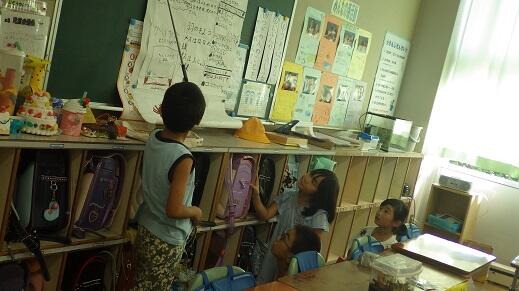

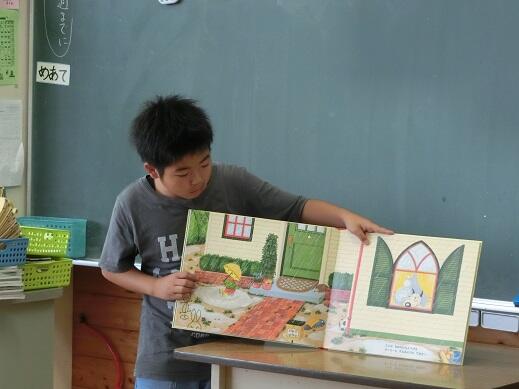

2年生生活科「いきものランド」

10月1日,2年生の生活科「いきものランド」で,1年生を招いての発表会が開かれました。イナゴやコオロギなどの昆虫について調べたことを,それぞれ班ごとにまとめ,発表しました。

さて,この活動は,実際に生き物を採集するわけですが,発表会にたどり着くまでに,ほとんどの児童は,何度も生き物を土に埋めることを経験します。

児童の発達の段階を考えると「命を預かる」ことの難しさ,重要さを実体験させて学ぶのに,一生のうちで一番よいタイミングであると捉えています。そのため,「生き物は大切にしなくてはいけないと知識として頭に入れる」のではなく,あえて「生き物の死というものを実感させて,命の重さに気付かせる」活動として構成しています。生き物たちには本当に申し訳ないことをしてしまうのですが……,子どもたちがこの後どんな命も大切にできる「心」を育てていきたいと考えています。

さて,この活動は,実際に生き物を採集するわけですが,発表会にたどり着くまでに,ほとんどの児童は,何度も生き物を土に埋めることを経験します。

児童の発達の段階を考えると「命を預かる」ことの難しさ,重要さを実体験させて学ぶのに,一生のうちで一番よいタイミングであると捉えています。そのため,「生き物は大切にしなくてはいけないと知識として頭に入れる」のではなく,あえて「生き物の死というものを実感させて,命の重さに気付かせる」活動として構成しています。生き物たちには本当に申し訳ないことをしてしまうのですが……,子どもたちがこの後どんな命も大切にできる「心」を育てていきたいと考えています。

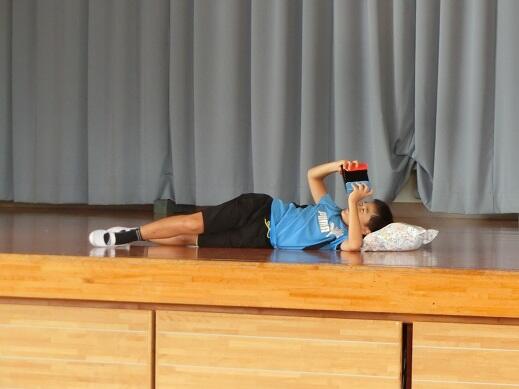

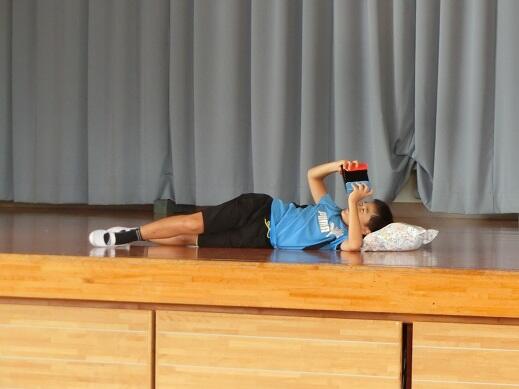

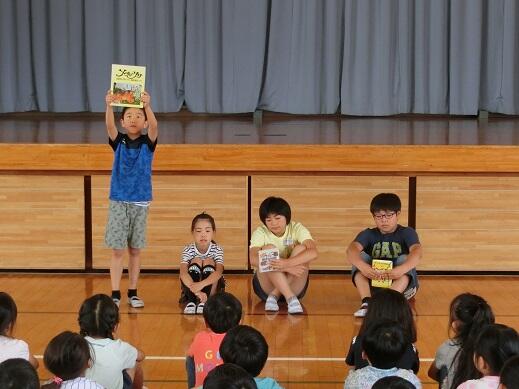

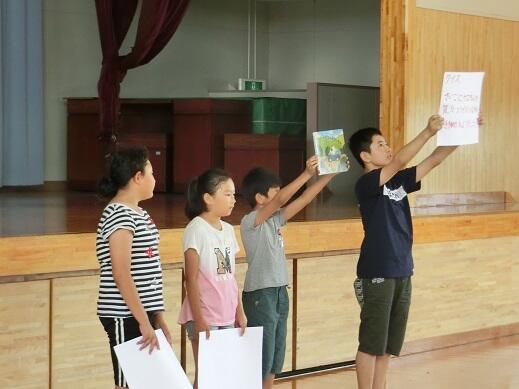

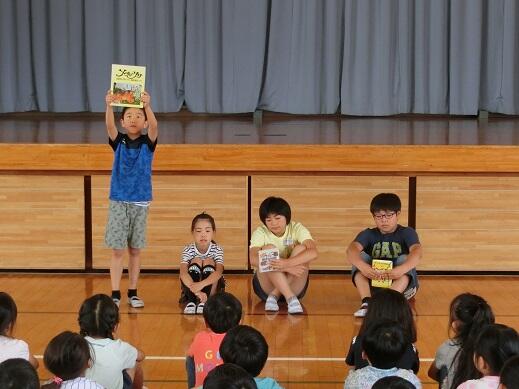

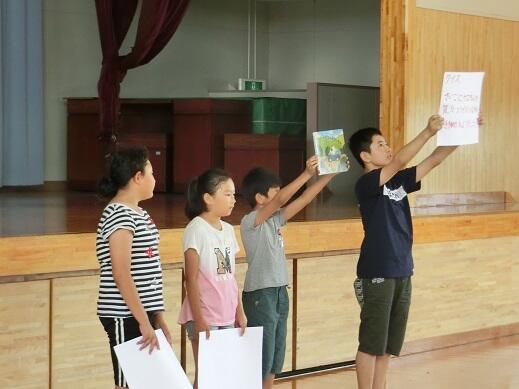

演劇クラブ作品発表会

10月1日,ロング昼休みの時間を活用して,演劇クラブの発表会が開かれました。学校だより第4号でご案内のとおり,本校のクラブ活動は,児童が仲間を募集して,立ち上げから主体的に取り組むシステムです。15名の児童によって新設された本クラブは,活動計画の段階から苦労しながら,発表会にたどり着きました。

さて,作品は,ご存知の「寿限無」の学校版です。ストーリーは,転入生が来るということで,クラスのみんなが楽しみにしています。ただ,その転入生は名前がとにかく長い。あとは,ご想像どおり楽しい内容となりますが,最後は,転入生が遅刻をしてきて,その理由が「持ち物すべてに名前を記入していたら,終わらなくて遅刻してしまった。」という落ちです。この後,しばらくは寿限無の早口言葉が流行るかもしれません。

さて,作品は,ご存知の「寿限無」の学校版です。ストーリーは,転入生が来るということで,クラスのみんなが楽しみにしています。ただ,その転入生は名前がとにかく長い。あとは,ご想像どおり楽しい内容となりますが,最後は,転入生が遅刻をしてきて,その理由が「持ち物すべてに名前を記入していたら,終わらなくて遅刻してしまった。」という落ちです。この後,しばらくは寿限無の早口言葉が流行るかもしれません。

履物揃えの進捗と秋の実り

9月30日,今月の履物揃えの進捗と敷地にある植物が実りの秋を迎えていますのでご紹介します。

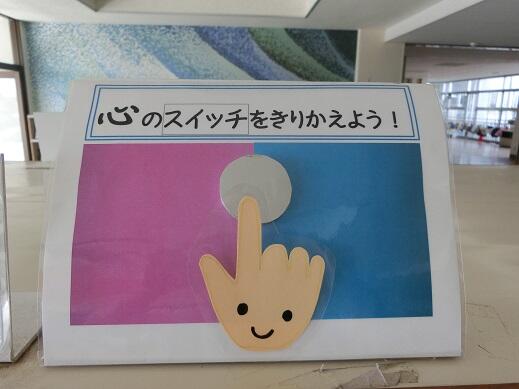

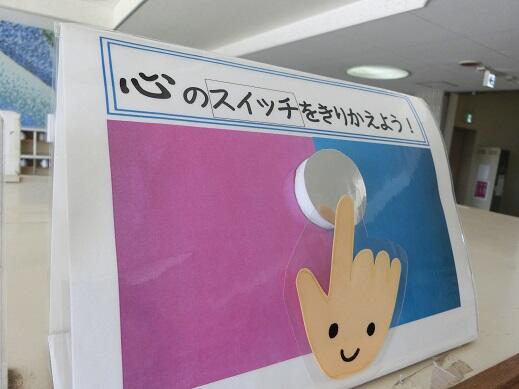

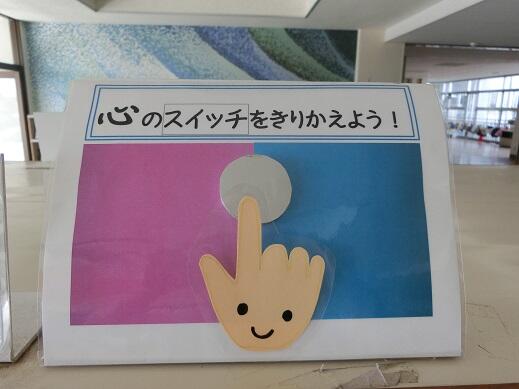

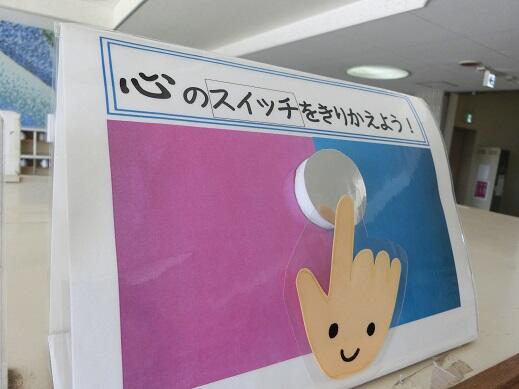

まず,履物揃えです。写真は,本日の下校直前の様子です。取り組みは,9か月が過ぎたところです。習慣化は少しずつの状況ですが,「心のスイッチ」掲示も登場しましたので,粘り強く指導していきたいと思います。

つづいて,敷地の「かき」と「かりん」が実をつけました。熟した実は,ほぼ,鳥たちのおなかを満たしている状況です。

まず,履物揃えです。写真は,本日の下校直前の様子です。取り組みは,9か月が過ぎたところです。習慣化は少しずつの状況ですが,「心のスイッチ」掲示も登場しましたので,粘り強く指導していきたいと思います。

つづいて,敷地の「かき」と「かりん」が実をつけました。熟した実は,ほぼ,鳥たちのおなかを満たしている状況です。

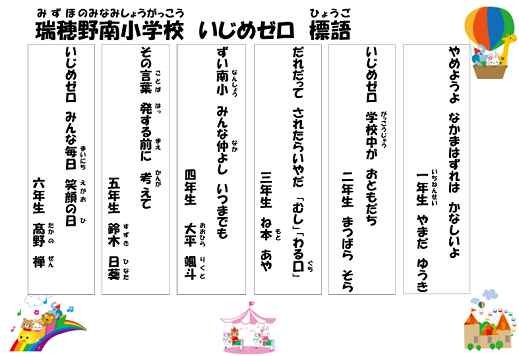

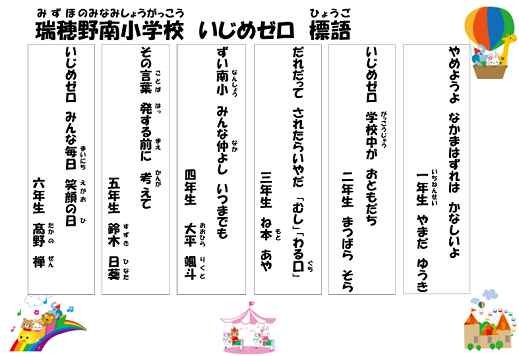

いじめゼロ標語

いじめゼロ強調月間の月末になってしまいましたが,標語の本校の代表作品が整いました。作品は各学年から1点です。今後,これらの標語は,瑞穂野地域学校園で共有し,いじめゼロに向けた意識の高揚を図っていきます。

本校では「いじめのない環境づくり」を一番に掲げています。9月は次の3点が意識できるよう支援しました。①「からかいは,いじめのはじまりである。」,②「友達の身体に関することは言わない。」,③「何でも大人に相談する。」です。まずは,大人が環境づくりに努めることが大切であると考えています。

本校では「いじめのない環境づくり」を一番に掲げています。9月は次の3点が意識できるよう支援しました。①「からかいは,いじめのはじまりである。」,②「友達の身体に関することは言わない。」,③「何でも大人に相談する。」です。まずは,大人が環境づくりに努めることが大切であると考えています。

彼岸花 続報です

9月25日,今年の彼岸花は西側よりも,北側が先に花を咲かせました。この後,晩秋に長さ30cmから 50 cmほどの深緑色の細い葉をロゼット状に出します。彼岸花は花が先に開花し,葉が後から出てきます。

朝の時間には,地域の方が写真を撮りに来られていました。季節の花で地域の方々が集まっていただけることはありがたいです。

朝の時間には,地域の方が写真を撮りに来られていました。季節の花で地域の方々が集まっていただけることはありがたいです。

彼岸花

9月20日,今年も彼岸花が準備を始めました。お彼岸中日の秋分の日頃には,待っていましたと一斉に咲き誇っていることと思います。植物にはいつも教えられます。

履物そろえ進捗

9月20日,履物そろえの進捗状況です。今回は,新しい表示が登場しましたのでご紹介します。(8月30日のNEWSと比べてみてください。)

「心のスイッチをきりかえよう」です。「何のために履物をそろえるの?」についての答えになります。履物をそろえる時は「靴を脱ぐ」「しゃがんで靴をとる」「かかとをそろえて置く」の作業をします。この時に,「学習活動から外遊びへ」,また「外遊びから学習活動へ」と,しっかり切り替えができるようになることが大切だと考えています。新表示は,スイッチが立体となっていますので,すぐに1,2年生はボタンを押していました。子どもたちに,少しずつ浸透していってほしいと思います。

「心のスイッチをきりかえよう」です。「何のために履物をそろえるの?」についての答えになります。履物をそろえる時は「靴を脱ぐ」「しゃがんで靴をとる」「かかとをそろえて置く」の作業をします。この時に,「学習活動から外遊びへ」,また「外遊びから学習活動へ」と,しっかり切り替えができるようになることが大切だと考えています。新表示は,スイッチが立体となっていますので,すぐに1,2年生はボタンを押していました。子どもたちに,少しずつ浸透していってほしいと思います。

給食調理員さんが異動しました

9月13日付で,給食調理員の仲田静子チーフが異動となりました。本校は13日が遠足でしたので,チーフが取り仕切る給食最終日の12日に,1年生が代表してお礼の言葉をお伝えしました。これまで,本校の子どもたちのためにご尽力をいただき,ありがとうございました。次の勤務校でも,お体に気を付けて美味しい給食を提供してください。

後任は,同日付で,竹澤美枝子チーフが着任しました。引き続き「美味しい・ヘルシー・うれしい」給食の提供に向けて,全力で頑張ります。

後任は,同日付で,竹澤美枝子チーフが着任しました。引き続き「美味しい・ヘルシー・うれしい」給食の提供に向けて,全力で頑張ります。

学校保健委員会・学校給食委員会を開催

9月12日,学校保健委員会・学校給食委員会の合同委員会を開催しました。学校医の先生方,PTAの代表,教職員の代表で構成され,学校保健に関する諸問題についての協議や学校給食の充実についての協議を行うものです。今回は,学校医の片山辰郎先生,栫博幸先生,学校歯科医の高原勝先生,学校薬剤師の永尾雅子先生や多くのPTA 代表の方々の計18名が出席しました。

内容は,学校の状況として「食育」「体育」「保健」の各取組と課題の説明,そして,永尾先生からノロウィルスを想定した「嘔吐時の対応」と題してご講話をいただきました。

お忙しい中,本委員会にご参加をいただきました皆様に感謝いたします。

内容は,学校の状況として「食育」「体育」「保健」の各取組と課題の説明,そして,永尾先生からノロウィルスを想定した「嘔吐時の対応」と題してご講話をいただきました。

お忙しい中,本委員会にご参加をいただきました皆様に感謝いたします。

共遊を実施

9月11日,第1金曜日の6日に実施ができなかった「共遊」を実施しました。学級内の子どもたちのかかわり,担任とのかかわりをとおして,それぞれに新しい部分を発見することが目的です。いろいろな種類の遊びをとおして,発見していってほしいものです。

児童集会

9月11日,プロジェクト保健による児童集会が開かれました。内容は,「健康」を構成する「睡眠,栄養,運動」についてです。この3つの要素は,互いに影響し合うので,バランスが大切とのことでした。発表手段は,劇とクイズを交えて表現し,健康に関するキーワードをわかってもらおうと工夫していました。朝の短い時間ですが,プロジェクトの児童たちにとっては,リハーサルを重ねて緊張の本番を迎えたという状況です。毎度ながら,見えないところでもよく努力していたことが伝わる発表でした。子どもたちにとって,自分への自信を深める機会となりました。

瑞穂野地区「敬老者を祝う会」

9月8日,瑞穂野地区市民センターで開催された「敬老者を祝う会」に本校から17名の児童がイベントタイムに参加しました。今年は,「児童代表お祝いのあいさつ」,「パプリカ」のダンス披露,そして,「ふるさと」を会場の皆さんと一緒に歌いました。

まずもって,進んで参加してくれた児童に感謝。休み時間を活用して指導してくれた職員に感謝。そして,当日,児童の送迎等にご協力をいただいた保護者の皆さんに感謝。

児童たちにとっては,練習の成果を多くの敬老の方々の前で発表できたこと,たくさんの拍手をいただいたことなどの体験とおして,自分に対する自信を更に大きくしたことと思います。素敵な経験でした。

まずもって,進んで参加してくれた児童に感謝。休み時間を活用して指導してくれた職員に感謝。そして,当日,児童の送迎等にご協力をいただいた保護者の皆さんに感謝。

児童たちにとっては,練習の成果を多くの敬老の方々の前で発表できたこと,たくさんの拍手をいただいたことなどの体験とおして,自分に対する自信を更に大きくしたことと思います。素敵な経験でした。

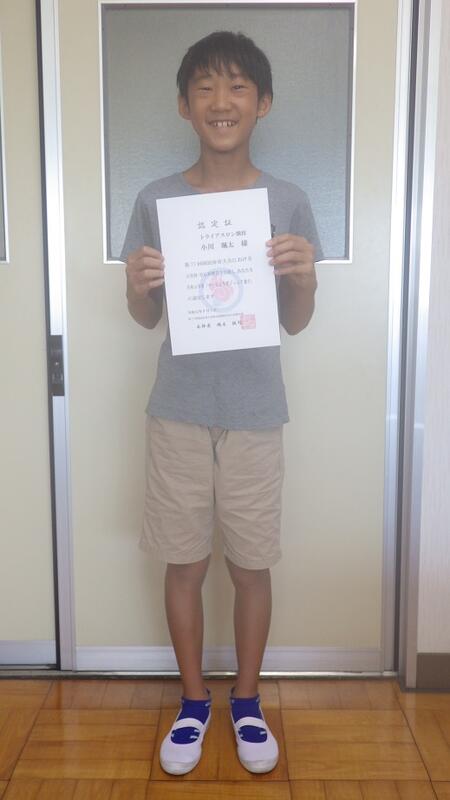

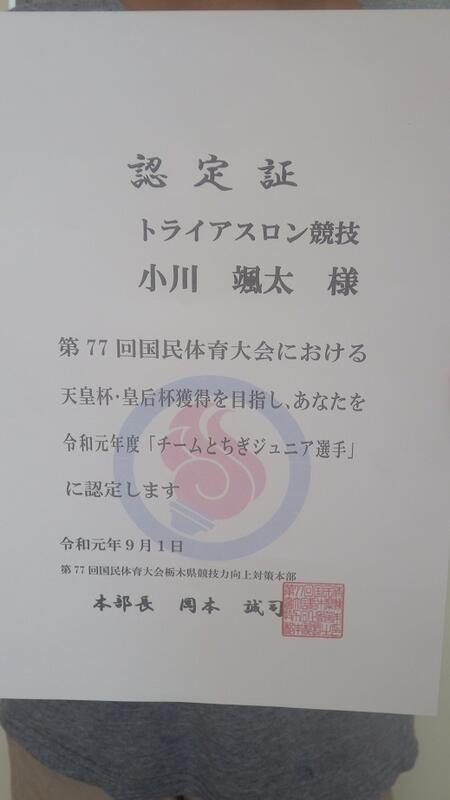

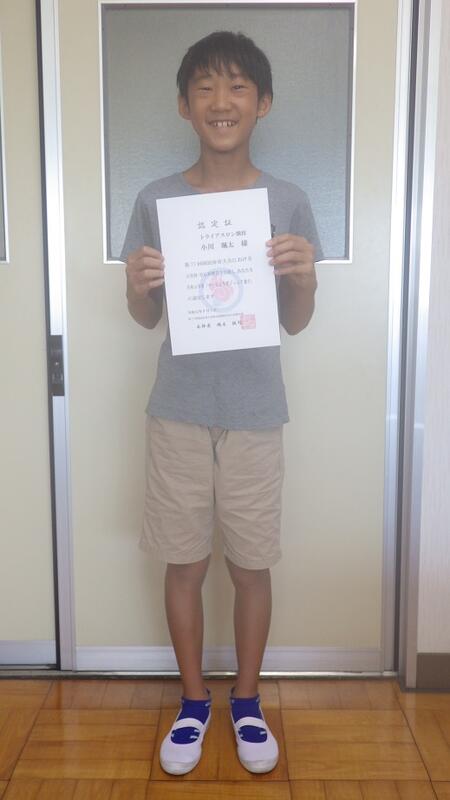

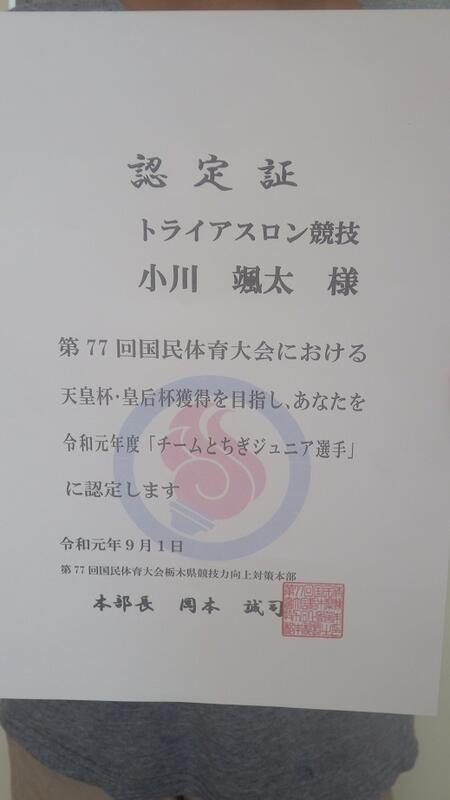

いちご一会とちぎ国体に向けて

9月1日,2022年開催の「いちご一会とちぎ国体」の選手育成を目的に「チームとちぎジュニア選手」の認定授与式が開催されました。今年は,各種目ごとに県内で約800名のジュニアが,競技力向上対策本部長の岡本誠司副知事から認定証を授与されました。その中の一人に,本校からも選出されています。報道等でご存知のとおり,トライアスロンで活躍している,小川颯太さんです。彼には,国体のみならずもっと大きなステージで活躍することを期待しています。

親子クリーン活動

8月31日(土),親子クリーン活動を実施しました。週休日にもかかわらず多くのご家族にご協力をいただき,ありがとうございました。また,PTA生活指導部の皆さんには,企画,準備,実施と大変お世話になりました。

今回は,日頃は児童が清掃できない廊下側の窓も,PTAの皆さんに清掃いただきました。子どもと大人が一緒に働くことで,子どもは,大人が一生懸命に働く姿を感じ取ります。奉仕の精神とは,そのようにして伝わっていくのだと思います。

また,地区の廃品回収も同時に実施されました。地域の皆さんにも支えていただき,感謝いたします。いつもありがとうございます。

今回は,日頃は児童が清掃できない廊下側の窓も,PTAの皆さんに清掃いただきました。子どもと大人が一緒に働くことで,子どもは,大人が一生懸命に働く姿を感じ取ります。奉仕の精神とは,そのようにして伝わっていくのだと思います。

また,地区の廃品回収も同時に実施されました。地域の皆さんにも支えていただき,感謝いたします。いつもありがとうございます。

学校が始まりました

8月30日,夏休みが終わり本日から学校がにぎやかになりました。今日は持ち物も多く,家から頑張って持ってきたことを考えると,登校してくれただけで感謝です。そして,教室では,休み中に頑張ったこと,楽しかったことなど,楽しそうに話す子どもたちの姿には,ほっとさせられます。

さて,履物そろえは継続中です。朝は,忘れてしまう児童も見受けられましたが,業間,昼休みと時間が経つごとに,どの学年も思い出したようです。1日で戻れる姿には感心です。休み中,ご家庭でもきめ細かなお声掛けがあったことを感じました。

さて,履物そろえは継続中です。朝は,忘れてしまう児童も見受けられましたが,業間,昼休みと時間が経つごとに,どの学年も思い出したようです。1日で戻れる姿には感心です。休み中,ご家庭でもきめ細かなお声掛けがあったことを感じました。

第13回みずほの夏まつり

8月24日(土),特定非営利活動法人みずほの主催による「第13回みずほの夏まつり」が,みずほの自然の森公園にて開催されました。本校は,オープニング・セレモニーで「瑞南(ずいなん)音頭」を披露しました。指導いただいた増渕幸子さん,参加してくれた児童の皆さん,ありがとうございました。また,少林寺栃木瑞穂道院の模範演武でも,華麗で力強い演武を披露してくれました。保護者の皆様には,子どもたちの引率等ご協力をいただき,ありがとうございました。

地域の祭りは,成長してからも,昔の友達に再開できる大切な行事です。今後,瑞穂野の子どもたちがこの夏まつりのよさを引き継いでいってほしいと思います。

さて,今回は「ミヤラジ」(FM77.3)の『地域もりあげ隊』の公開生放送も行われました。坂本保夫理事長と野中洋子地域学校園長には,地域のよさを発信していただきました。

そして,日が暮れてからは,恒例の打ち上げ花火です。たくさんの花火が,瑞穂野の夏の夜空を彩りました。 ♬ 八月は 夢花火 …… ♬

地域の祭りは,成長してからも,昔の友達に再開できる大切な行事です。今後,瑞穂野の子どもたちがこの夏まつりのよさを引き継いでいってほしいと思います。

さて,今回は「ミヤラジ」(FM77.3)の『地域もりあげ隊』の公開生放送も行われました。坂本保夫理事長と野中洋子地域学校園長には,地域のよさを発信していただきました。

そして,日が暮れてからは,恒例の打ち上げ花火です。たくさんの花火が,瑞穂野の夏の夜空を彩りました。 ♬ 八月は 夢花火 …… ♬

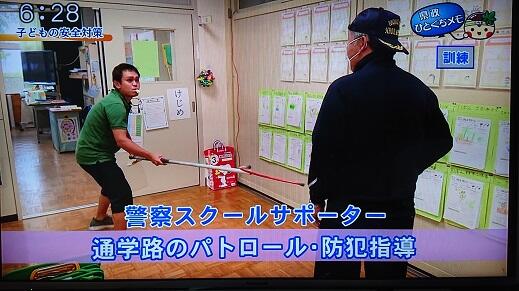

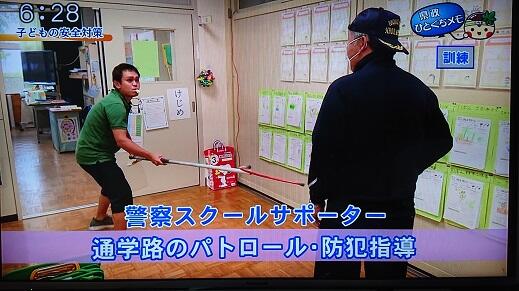

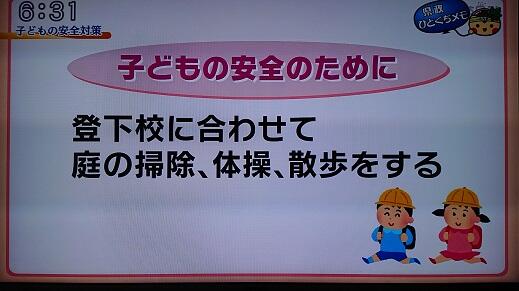

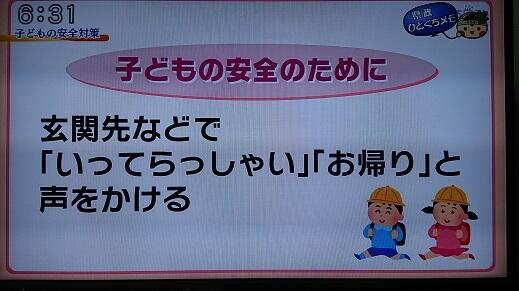

県政ひとくちメモ -とちぎテレビ-

8月22日,とちぎテレビにて,本校の不審者対応避難訓練の様子が予定どおりに放映されました。「子どもの安全対策」として,学校と警察が連携して実施しているという内容でした。6年生のインタビューでは,『訓練に参加して』という質問に対して,「今回の訓練を登下校にも生かしていきたい。」と答えていました。「非常時」というくくりで捉えることができているという点は,訓練内容を深く理解していることが伝わりました。番組の中で紹介されていました「ルリちゃんパトロールマップ」は,リンク集の「防犯・防災等」のカテゴリーに載せてあります。

今後,県内の各学校の避難訓練等の参考になればと思います。

保護者並びに地域の皆様には,子どもたちの安全のために,今後とも,より一層のお力添えをお願いいたします。

今後,県内の各学校の避難訓練等の参考になればと思います。

保護者並びに地域の皆様には,子どもたちの安全のために,今後とも,より一層のお力添えをお願いいたします。

学年の花壇とくまさん池

8月15日の学年の花壇【ヘチマの花,ひまわり】と,くまさん池の睡蓮の花です。台風の影響で,時折,雨が降ったり,風が吹いたりしていますが,蝉たちも花も元気です。

備品整理のチャンスです

8月9日,特別教室の備品等の整理を行う職員です。夏季休業期間に入ってすぐに,全職員で実施しましたが,職員数も少ないため一度では終わらない特別教室もあります。来年度からの小学校学習指導要領完全実施に伴い教科書も変わるため,その内容も考えながら,必要なものを整理しました。冷房がない状況での作業です。職員の「心意気」に感謝。

サマースクール ~うどん・ミニピザ作り~

8月9日,今年のサマースクールが最終回を迎えました。「うどん・ミニピザ作り」教室です。6班に分かれて,麺づくりから始まって,ねかせている間には,餃子の皮を使った「ミニピザ」を作りました。自分で作ると,とにかく美味しいですよね。そして,コシも考えて程よい太さに切ります。ゆでながら「どんな感じかなぁ?」とみんなで食べるので……,ただ,これがまた美味しいのですよね。最後は,自分たちで作ったうどんを美味しくいただきました。(食べるときは,いつの時代の子どもも静かになります…。)活動のどれをとっても,思い出に残ものとなりました。

ご指導いただいた地域協議会の,鈴木由美子さん,秋元喜美子さん,5名の保護者の皆様,そして,サマースクールを中心になって計画していただいた地域コーディネーターの増渕幸子さん,ありがとうございました。素敵な夏の思い出ができました。

東木代自治会からいただきました扇風機は,今回も活躍してくれました。改めて感謝いたします。

保護者並びに地域の皆さまに助けられて,学校も子どもたちも健やかに成長できることが,ありがたいです。感謝‼

ご指導いただいた地域協議会の,鈴木由美子さん,秋元喜美子さん,5名の保護者の皆様,そして,サマースクールを中心になって計画していただいた地域コーディネーターの増渕幸子さん,ありがとうございました。素敵な夏の思い出ができました。

東木代自治会からいただきました扇風機は,今回も活躍してくれました。改めて感謝いたします。

保護者並びに地域の皆さまに助けられて,学校も子どもたちも健やかに成長できることが,ありがたいです。感謝‼

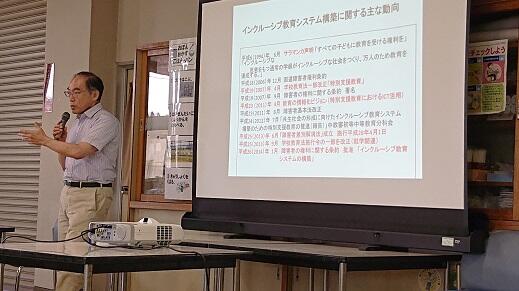

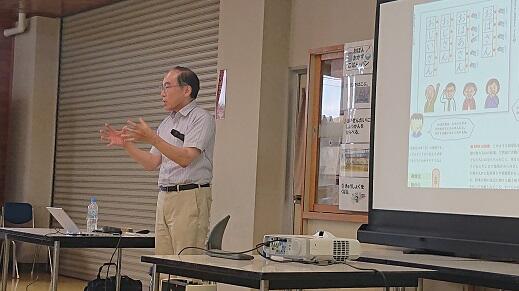

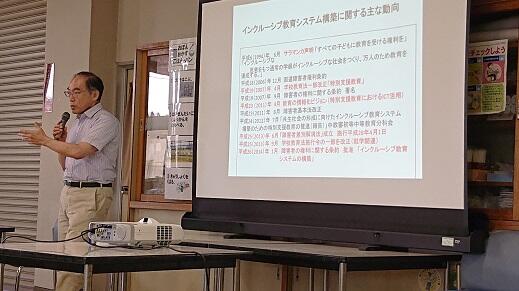

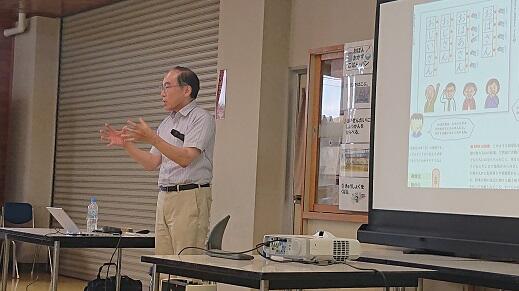

小中一貫の日

8月7日,瑞穂野地域学校園小中一貫の日として,4校全教職員参加の研修会を実施しました。今年は,宇都宮大学教職大学院の原田浩司准教授をお招きし,ご講演をいただきました。演題は「特別な支援を必要とする児童・生徒への対応」です。いわゆる,教育における今日的課題の一つについて,短い時間ではありましたが,丁寧にご指導いただきました。

児童・生徒の夏季休業期間中は,教職員にとって,資質向上を図るための研修に参加する,絶好の機会となります。今回の研修が,休み明け,各学校で生かされることと思います。

児童・生徒の夏季休業期間中は,教職員にとって,資質向上を図るための研修に参加する,絶好の機会となります。今回の研修が,休み明け,各学校で生かされることと思います。

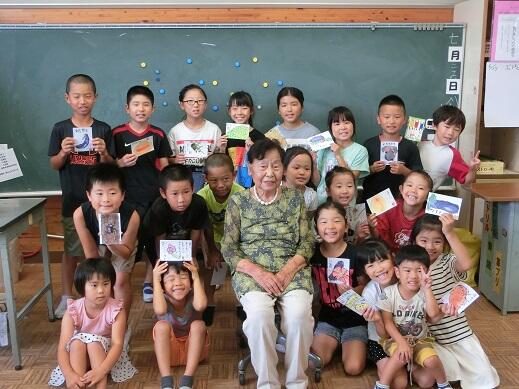

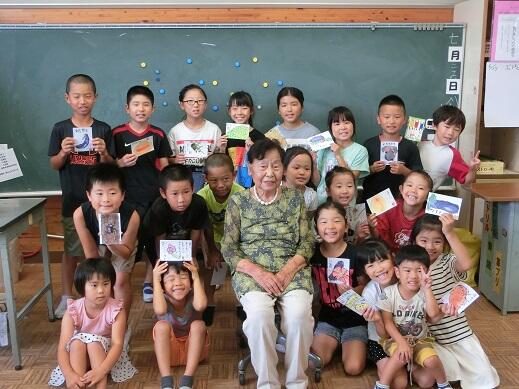

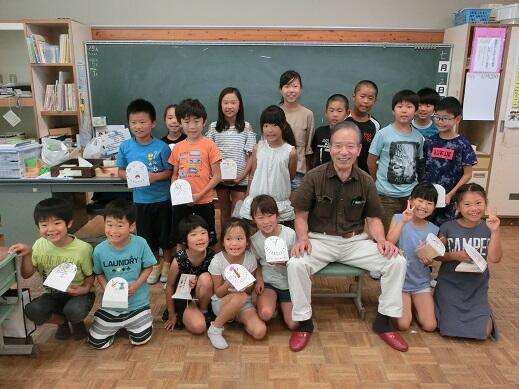

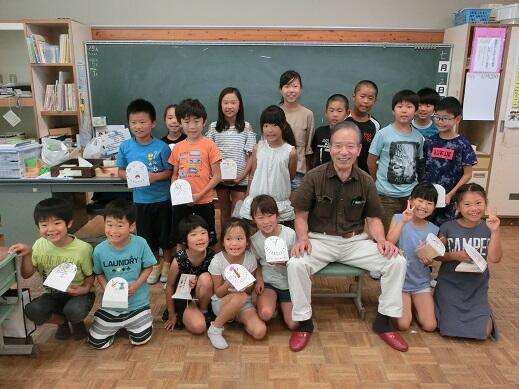

サマースクール ~絵手紙教室~

8月6日,サマースクール「絵手紙教室~大切な人に絵手紙を書いてみよう~」を実施しました。描きたいものを各自持参して,「よく見る」「色を決める」「心を込めた言葉を添える」作業が,集中してできていました。それぞれに,心のこもった作品が出来上がりました。受け取った方の喜んだお顔が想像できます。

今年も,小林道子先生にお会いできたことて,子どもたちをやさしくご指導いただいたこと,感謝いたします。ありがとうございました。

今年も,小林道子先生にお会いできたことて,子どもたちをやさしくご指導いただいたこと,感謝いたします。ありがとうございました。

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の成功に向けて

8月5日,報道等でご案内のとおり,2022年に開催される「第77回国民体育大会(いちご一会とちぎ国体)並びに「第22回全国障害者スポーツ大会」(いちご一会とちぎ大会)」の実行委員会(会長は福田知事)第1回総会が開催されました。学校独自の内容ではありませんが,本校職員が実行委員となっているため,その役割の一つとして大会PRをさせていただきたいと思います。

さて,とちぎ国体・とちぎ大会の関係委員は県内の各市町のほか、競技団体や経済団体等,総勢299名となりました。まさに,オールとちぎで感動の大会に向け力を尽くす形です。3年後にはなりますが,県民がおもてなしの心をもって選手団をお迎えし,県内各地の会場に応援に駆けつけていただけれけばと思います。学校のほうも,子どもたちとともにできることを考えていきたいと思っています。まずは,小さな発信から始めてみました。

◆◇◆◇◆◇ ナンバーも 「2022」です。◆◇◆◇◆◇

さて,とちぎ国体・とちぎ大会の関係委員は県内の各市町のほか、競技団体や経済団体等,総勢299名となりました。まさに,オールとちぎで感動の大会に向け力を尽くす形です。3年後にはなりますが,県民がおもてなしの心をもって選手団をお迎えし,県内各地の会場に応援に駆けつけていただけれけばと思います。学校のほうも,子どもたちとともにできることを考えていきたいと思っています。まずは,小さな発信から始めてみました。

◆◇◆◇◆◇ ナンバーも 「2022」です。◆◇◆◇◆◇

サマースクール ~折り紙いろいろ遊び~

8月2日のサマースクールは,「折り紙いろいろ遊び」教室です。ボランティア講師は今年も「すずめお宿」の3名の方々です。さて,折り紙は,子どもが手先を使い集中するとともに,「どうやったの?」「次はどこを折るの?」「上手だね‼」と周囲とかかわりながら,楽しく作業することが良い面だと思います。そして,『できた!』という達成感です。

ボランティアの皆さんは「子どもたちから,たくさんの元気をもらったのよ。」とご満悦。ボランティアは,「助ける」などの意識を持ちがちですが,本当は,ボランティアに参加している側も手に入れるものがあるのです。これが,本来の姿だと思っています。ちょっと堅い話になってしまい,失礼いたしました……。

また来年も,子どもたちから元気をもらってください。

ボランティアの皆さんは「子どもたちから,たくさんの元気をもらったのよ。」とご満悦。ボランティアは,「助ける」などの意識を持ちがちですが,本当は,ボランティアに参加している側も手に入れるものがあるのです。これが,本来の姿だと思っています。ちょっと堅い話になってしまい,失礼いたしました……。

また来年も,子どもたちから元気をもらってください。

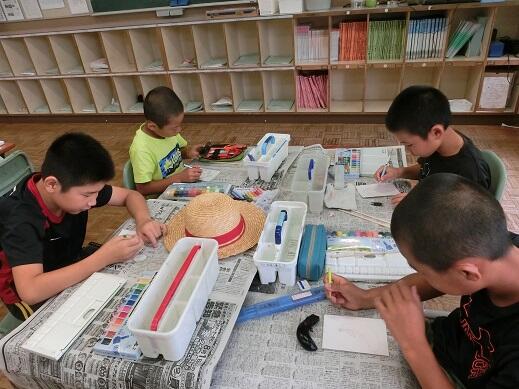

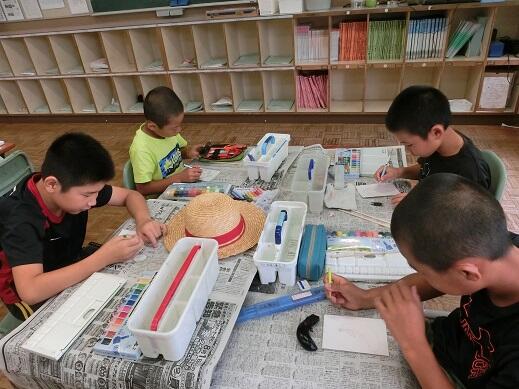

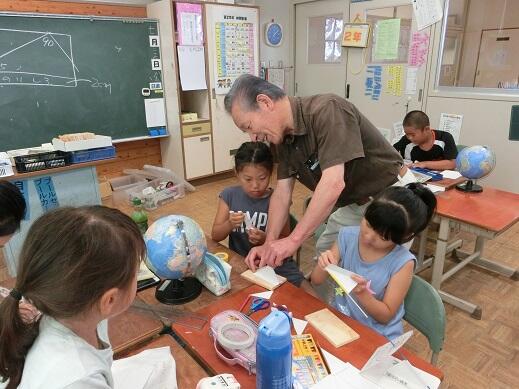

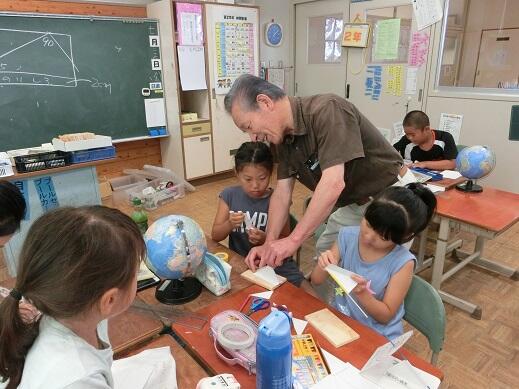

サマースクール ~工作教室~

8月1日のサマースクールは「工作教室」を開きました。今年は「日時計づくり」です。講師は,坂井勝雄さんです。毎年,子どもに科学的な目が育つ教材を選んでいただいて,ありがたい限りです。保護者の方々にもお手伝いいただき,みんな作品を完成させました。

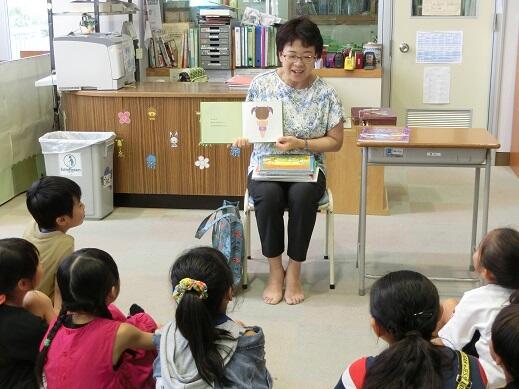

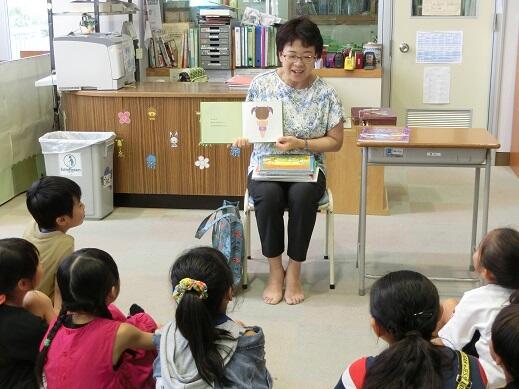

サマースクール ~読み聞かせ~

瑞穂野南の夏休みといえば,『サマースクール』です。今年も,多くのボランティアさんにお力添えをいただき始まりました。

7月29日から31日まで,6名のどきどき絵本ボランティアの方々による「読み聞かせ」を実施しました。学校・家庭・地域が,みんなで本好きな子どもを増やそうと活動を進めています。

また,この夏は図書室の一角に「こわいはなし」スペースが設置されました。本当の秘密基地状態で掲示もなかなかのものです。「本好き」のきっかけになればと思います。

7月29日から31日まで,6名のどきどき絵本ボランティアの方々による「読み聞かせ」を実施しました。学校・家庭・地域が,みんなで本好きな子どもを増やそうと活動を進めています。

また,この夏は図書室の一角に「こわいはなし」スペースが設置されました。本当の秘密基地状態で掲示もなかなかのものです。「本好き」のきっかけになればと思います。

夏休み前最後の全校朝会

7月26日,夏休み前の最後になる全校朝会を実施しました。今回の学年の発表は5年生です。それぞれが,4か月間に頑張ったこと,もう少し頑張りが必要なことをふりかえり,夏休み中に取り組みたいことを発表しました。

長期の休業は,苦手な学習内容の克服,チャレンジしたいことにじっくり時間をかける,など,1日1日の時間の使い方がとても重要です。休み明け,子どもたちの成長した姿が見られることを楽しみにしています。

長期の休業は,苦手な学習内容の克服,チャレンジしたいことにじっくり時間をかける,など,1日1日の時間の使い方がとても重要です。休み明け,子どもたちの成長した姿が見られることを楽しみにしています。

夏でもほっこりな話題

7月25日登校の時間帯のことです。スクールガードチーフからSOSが入りました。1年生が登校中に転んでしまい,けがをしてしまったとのこと……。急いで現場に向かうと,転んでしまった児童の荷物を上級生が持ち,当該児童を5年生がおんぶして歩いてきている姿が見えました。その5年生は前にランドセル,背中に1年生という状況です。

気になる怪我の状況ですが,両膝に擦り傷という怪我でした。ということで,途中から歩いて登校することができました。めでたし,めでたしという話題です。

さて,気温が高い中,後輩を背負って歩く,いったいどれだけの距離を歩いたのでしょうか?……何とも逞しく,そして優しく,後輩の気持ちに寄り添った素敵な判断だなと思いました。何度思い出しても涙がこぼれます。~因みに5年生は女子児童です。~ ありがとう。

//////////////////////////////////////// 写真はございません //////////////////////////////////////////////

気になる怪我の状況ですが,両膝に擦り傷という怪我でした。ということで,途中から歩いて登校することができました。めでたし,めでたしという話題です。

さて,気温が高い中,後輩を背負って歩く,いったいどれだけの距離を歩いたのでしょうか?……何とも逞しく,そして優しく,後輩の気持ちに寄り添った素敵な判断だなと思いました。何度思い出しても涙がこぼれます。~因みに5年生は女子児童です。~ ありがとう。

//////////////////////////////////////// 写真はございません //////////////////////////////////////////////

履物そろえ_家庭編の調査をしました

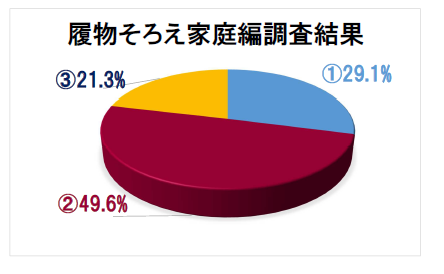

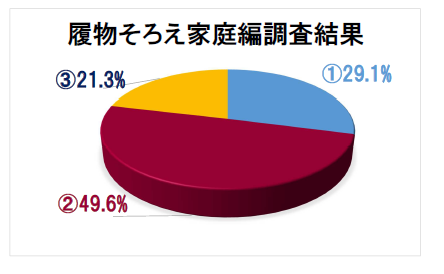

7月22日,履物そろえの家庭での状況について,全校児童にアンケートで調査しました「あなたは何番ですか?」。家の玄関で,自分はどのように履物をそろえているかという内容です。選択肢は3つです。

・①そろえるのを忘れることが多いです。(1週間のうち半分以上は忘れてしまいます。)

・②自分のくつは揃えています。(1週間のうち半分以上は揃えています。)

・③家族のくつも揃えています。(気付いたときは家族のくつも揃えるようにしています。)

結果は,①:29.1% ,②:49.6% ,③:21.3% でした【全児童数141名】。家では,①が多いと思いきや,②③が約70%と,家庭でも揃えている児童が多いことに驚きました。ご家庭での指導に感謝です。今後,①の割合が②へ,②の割合が③へ動いていくようにしたいものです。夏休みも引き続き,各ご家庭できめ細かな指導をお願いいたします。

・①そろえるのを忘れることが多いです。(1週間のうち半分以上は忘れてしまいます。)

・②自分のくつは揃えています。(1週間のうち半分以上は揃えています。)

・③家族のくつも揃えています。(気付いたときは家族のくつも揃えるようにしています。)

結果は,①:29.1% ,②:49.6% ,③:21.3% でした【全児童数141名】。家では,①が多いと思いきや,②③が約70%と,家庭でも揃えている児童が多いことに驚きました。ご家庭での指導に感謝です。今後,①の割合が②へ,②の割合が③へ動いていくようにしたいものです。夏休みも引き続き,各ご家庭できめ細かな指導をお願いいたします。

自ら学び続ける教師

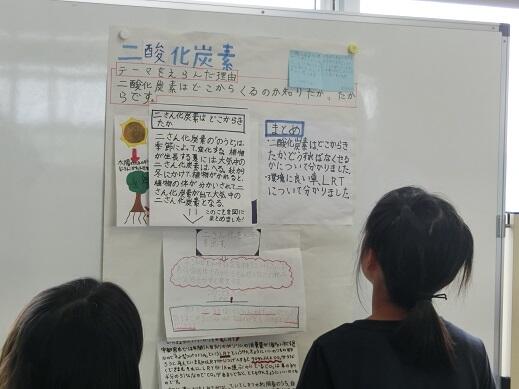

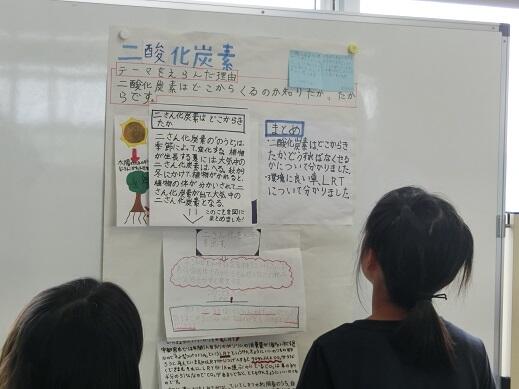

7月18日,今年度第1回目となる校内授業研究会を実施しました。教科等は第5学年の「総合的な学習の時間」で,単元は「見つけよう,地球の未来のためにできること」です。

本校の研究主題は,新しい小学校学習指導要領の趣旨を踏まえ,今年度から「思いをつなげ,学びの楽しさが見付かるカリキュラムの構想」と設定しました。今後,研究主題に迫れるよう着実にステップアップしていきたいと考えています。

授業研究会では,宇都宮市教育委員会から五月女正明副主幹を指導助言者として招聘し,たくさんのご指導をいただきました。特に,今回「ジグソー法」という手法を試したことを踏まえ,手段そのものとして適切であったか,作業の時間的な配分は適切であったか,などについて議論をしました。

一般的に小学校の教員は「新しい手法を好むことが多い」と言われます。今回は,そのようなことも踏まえた上で「やってみなくちゃ分からない」の考えのもと実施してみたところ,課題と同時に有効性も見えてきました。「児童の学び」を軸に据え,そこからぶれないように,さらに研究を進めていきたいと思います。

いろいろな授業形態で学習することは,子どもたちの柔軟性をはぐくむというメリットもあると言われています。

本校の研究主題は,新しい小学校学習指導要領の趣旨を踏まえ,今年度から「思いをつなげ,学びの楽しさが見付かるカリキュラムの構想」と設定しました。今後,研究主題に迫れるよう着実にステップアップしていきたいと考えています。

授業研究会では,宇都宮市教育委員会から五月女正明副主幹を指導助言者として招聘し,たくさんのご指導をいただきました。特に,今回「ジグソー法」という手法を試したことを踏まえ,手段そのものとして適切であったか,作業の時間的な配分は適切であったか,などについて議論をしました。

一般的に小学校の教員は「新しい手法を好むことが多い」と言われます。今回は,そのようなことも踏まえた上で「やってみなくちゃ分からない」の考えのもと実施してみたところ,課題と同時に有効性も見えてきました。「児童の学び」を軸に据え,そこからぶれないように,さらに研究を進めていきたいと思います。

いろいろな授業形態で学習することは,子どもたちの柔軟性をはぐくむというメリットもあると言われています。

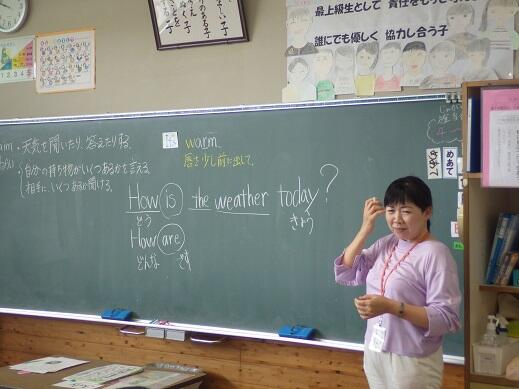

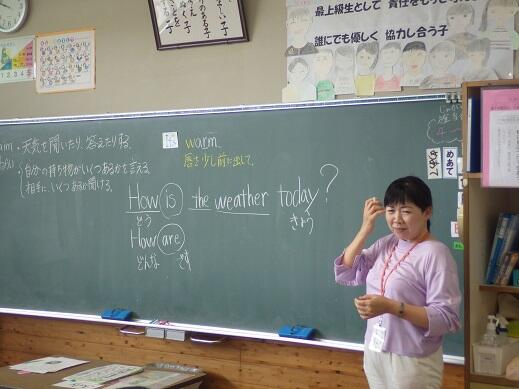

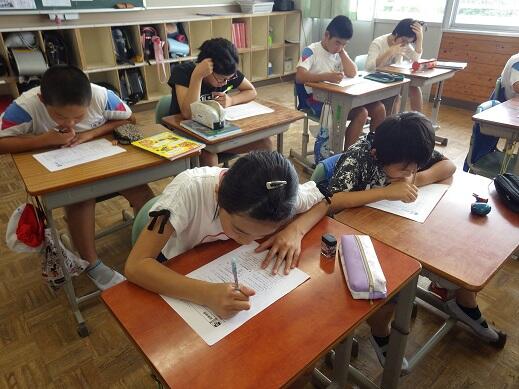

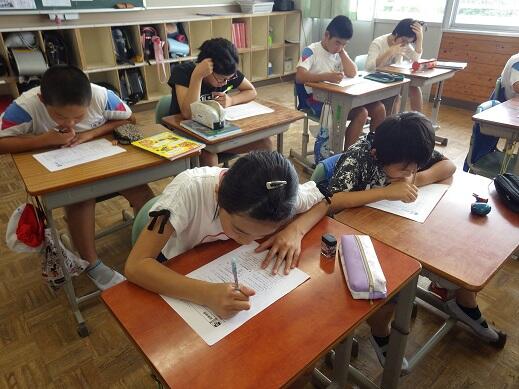

乗り入れ授業,交流給食

7月17日,話題は2つです。小中一貫教育推進の一つである,中学校教員の乗り入れ授業を実施しました。第2回目は英語科です。令和2年度からの小学校学習指導要領完全実施に向け,小学校ではすでに外国語活動を実施していますが,今回の乗り入れ授業で6年生は,英語科の入門編の授業を経験しました。

もう一つの話題は,ランチルームでの交流給食です。今回は2.5年生です。次の交流は1月の予定です。交流の学年を替えて実施します。

◇△〇交流給食〇△◇

もう一つの話題は,ランチルームでの交流給食です。今回は2.5年生です。次の交流は1月の予定です。交流の学年を替えて実施します。

◇△〇交流給食〇△◇

第3回なかよしタイム

7月16日,子どもたちの元気な声と明るい笑顔が戻ってきました(3日間会えなかっただけなのですが……)。今日は,ロング昼休みを活用して,「なかよしタイム」を実施しました。グラウンドの状態がよくないので,屋内実施です。主に体育館を中心に,ミーティングルーム,音楽室を開放しました。

遊びはというと,「ハンカチ落とし」「だるまさんが転んだ」「震源地はどこだ」などです。上級生がルールを説明し,どの班も楽しく活動することができていました。子どもの元気な姿,子どもの明るい笑顔は宝物です。

遊びはというと,「ハンカチ落とし」「だるまさんが転んだ」「震源地はどこだ」などです。上級生がルールを説明し,どの班も楽しく活動することができていました。子どもの元気な姿,子どもの明るい笑顔は宝物です。

交流給食3.4年

7月12日,交流給食第2回は,3年生と4年生です。同じフロアーで普段から交流のある3.4年生。大好物のパスタに,まずはもぐもぐタイムです。いつもの休み時間の延長のように,バラエティに富んだ話題で盛り上がりました。

小中一貫教育

7月11日,小中一貫教育の一つである「乗り入れ授業」を実施しました。これは,瑞穂野中学校の先生が小学校に出向き授業を実施します。今回は,国語「故事成語」について学習しました。ちょっとだけ,中学校授業の雰囲気を味わうことができました。小中一貫で交換授業を実施すると,どうしても中学校に負担がかかってしまいます。そんな状況でも,今年度も積極的に授業を担当してくれる瑞穂野中学校の先生方に感謝です。

交流給食1. 6年

7月11日,1回目の交流給食を実施しました。今回は,1年生と6年生の交流給食です。場所はランチルーム。まず驚いたのは,1年生がランチルームに入るなり,6年生に向かって「こんにちは!」と元気にあいさつをしていたことです。本校の先輩・後輩の関係も,ここまで進化したようです。

そして,食事が始まれば,先輩が後輩に話題を提供するなど,気を遣っている様子が感じられました。一緒に遊ぶことをとおして交流を深めるのも良いですが,一緒に食事をするのも実に良いものです。この後交流給食は,3.4年,2.5年と続きます。

そして,食事が始まれば,先輩が後輩に話題を提供するなど,気を遣っている様子が感じられました。一緒に遊ぶことをとおして交流を深めるのも良いですが,一緒に食事をするのも実に良いものです。この後交流給食は,3.4年,2.5年と続きます。

宇都宮市小学校水泳競技大会

7月9日,第52回宇都宮市小学校水泳競技大会(Aブロック大会)に,本校5.6年生の選抜メンバーが出場しました。会場は「ドリームプールかわち」です。結果は,4名がブロックで6位以内に入賞となりました。入賞を逃した選手も含め,練習からよく努力したと思います。今後のつらい時などに,今回の頑張りを生かしてほしいと思います。

さて,宇都宮市全体でDブロックまでありますので,最終結果はこの後になります。

練習から子どもたちを支えていただいた,選手のご家族の皆様には大変お世話になりました。また,競技会当日も応援に駆けつけていただき,ありがとうございました。

ルールを守り,小学生らしく礼儀良く参加できたことが,ファインプレーです。

さて,宇都宮市全体でDブロックまでありますので,最終結果はこの後になります。

練習から子どもたちを支えていただいた,選手のご家族の皆様には大変お世話になりました。また,競技会当日も応援に駆けつけていただき,ありがとうございました。

ルールを守り,小学生らしく礼儀良く参加できたことが,ファインプレーです。

朝の読み聞かせ

7月8日,「プロジェクト図書」のメンバーによる,朝の読み聞かせが実施されました。これは,プロジェクト委員が各学年の興味にぴったり合うと思われる本を選んで読み聞かせをし,「本好きな人」をたくさんつくりたいという思いのもとに実践されました。着々とプロジェクトを進めていて,頼もしいチームです。

第2回共遊タイム

7月5日,今年度第2回目となる共遊(きょうゆう)を実施しました。

クラス全員と担任とで共に遊ぶ時間を作るということで,毎月「第1金曜日の昼休みの時間」をあてています。雨は降らず,今回は各クラスとも外での遊びを設定しました。新たな自分や新たな友だちの一面の発見につながればと思います。

クラス全員と担任とで共に遊ぶ時間を作るということで,毎月「第1金曜日の昼休みの時間」をあてています。雨は降らず,今回は各クラスとも外での遊びを設定しました。新たな自分や新たな友だちの一面の発見につながればと思います。

佐藤栄一市長が来校

7月4日,佐藤栄一 宇都宮市長が来校しました。宇都宮市の事業である「ふれあいトーキング―市長と給食当番―」です。到着すると,すぐに2年生から折り紙のプレゼントがありました。その後,全学級の授業を参観され,6年生には,市長自ら授業を実施しました。内容は「宇都宮の魅力」や「これからの宇都宮」についてです。子どもたちがもっと宇都宮を好きなり,住み続けてほしいと思いました。

そして授業後は給食です。市長さん自ら「みずほのポーク」を配膳です。給食の後半は,いよいよふれあいトーキング。子どもたちから佐藤市長さんに自由な質問タイムです。「市長はどんな仕事をしているのか?」「今後の宇都宮市はどうなっていくのか?」「LRT事業はどのように展開していくのか?」などの質問に,1つ1つ丁寧に答えていただきました。佐藤市長の誠実さ,直向きさ,優しさを感じる時間でした。

いよいよお帰りの時刻です。子どもたちは待っていたかのように「握手タイム」がスタート。次のスケージュールがある中,一人一人に優しく対応していただきました。短い時間ではありましたが,子どもたちにとって,素敵な非日常となりました。

そして授業後は給食です。市長さん自ら「みずほのポーク」を配膳です。給食の後半は,いよいよふれあいトーキング。子どもたちから佐藤市長さんに自由な質問タイムです。「市長はどんな仕事をしているのか?」「今後の宇都宮市はどうなっていくのか?」「LRT事業はどのように展開していくのか?」などの質問に,1つ1つ丁寧に答えていただきました。佐藤市長の誠実さ,直向きさ,優しさを感じる時間でした。

いよいよお帰りの時刻です。子どもたちは待っていたかのように「握手タイム」がスタート。次のスケージュールがある中,一人一人に優しく対応していただきました。短い時間ではありましたが,子どもたちにとって,素敵な非日常となりました。

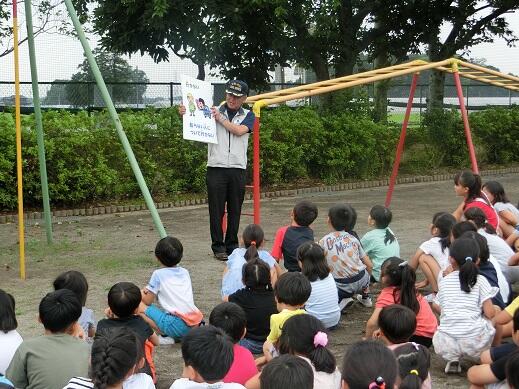

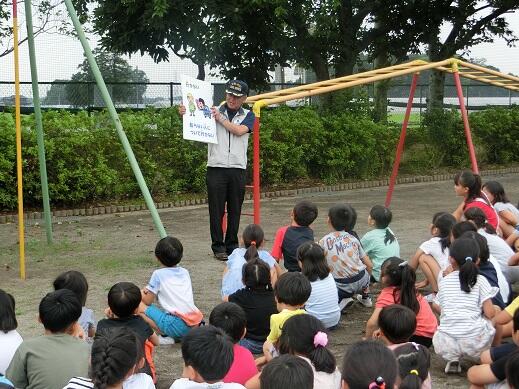

避難訓練-不審者対応-

7月3日,不審者侵入を想定した避難訓練を実施しました。不審者役並びに講師は昨年同様,警察スクールサポーターの高島さんです。校庭に避難後は,「いかのおすし」の確認と,登下校時のトラブル回避術をご指導いただきました。今回も,参加の基本は「練習でてきないことは本番でもできない。だから真剣に練習しよう。」です。地震や火災と違って今回は,不審者役の人物が実際に現れるということで,より真剣に取り組んだことと思います。とりわけ,子どもたちが大人の指示を良く聴き,適切に行動できていたことが,良かった点です。

さて,今回の訓練は,県の広報番組で扱われることとなり,とちぎテレビが取材に入ったり,県警本部から担当官が来校したしりした状況でした。そのような中,子どもたちは気を緩めることなく,しっかりと訓練に参加しました。

放映は,8月下旬とのことです。正式に日程が整い次第ご案内します。(せっかくなので,どのように撮影するのか,その様子も記録してみました。インタビューには,想定質問なども用意して臨んだようです。訓練に加えて,こちらも頑張りました。)

さて,今回の訓練は,県の広報番組で扱われることとなり,とちぎテレビが取材に入ったり,県警本部から担当官が来校したしりした状況でした。そのような中,子どもたちは気を緩めることなく,しっかりと訓練に参加しました。

放映は,8月下旬とのことです。正式に日程が整い次第ご案内します。(せっかくなので,どのように撮影するのか,その様子も記録してみました。インタビューには,想定質問なども用意して臨んだようです。訓練に加えて,こちらも頑張りました。)

児童集会-食育-

7月3日,プロジェクト食育のメンバーによる,児童集会が開かれました。三食食品群の内容を素材にして,「バランスの良い食事」について発表しました。発表は,劇とクイズの2本立てです。ロング昼休み等の時間も事前練習にあて,努力の結果が伝わりました。

ご案内のとおり,三食食品群は毎月の給食予定献立表にてお知らせしています。ご家庭でも話題にしてみてはいかがでしょうか。

ご案内のとおり,三食食品群は毎月の給食予定献立表にてお知らせしています。ご家庭でも話題にしてみてはいかがでしょうか。

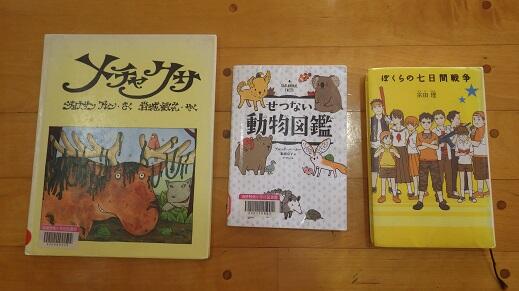

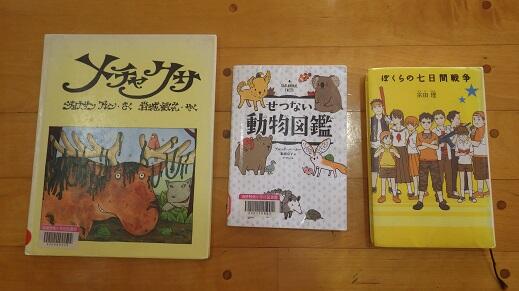

児童集会-図書-

6月26日,「プロジェクト図書」による,児童集会が開かれました。内容は「ミニ読書週間の案内」「学年別おすすめ本の紹介」「クイズ」です。彼らの目的は,「本好き」を1人でも多く増やすことだそうです。本好きが集まっているプロジェクトなので,今後の仕掛けが楽しみです。

夏の応援団

6月26日,東木代自治会より『扇風機』2基が寄贈されました。活躍の場は,屋内運動場での集会の時などです。工業用ですので,かなりの威力があり,頼りになります。7月10日の「親学講座」にてお披露目となる予定です。地域の皆様のお心遣いに,あらためて感謝いたします。大切に使わせていただきます。

「にんじん」ついに発見される

6月25日,業間の時間です。校庭から「校長先生いるかな…」「校長先生に見せなくちゃ‼」と声が聞こえてきました。校長室で待っていると「にんじんが採れました。」と元気な第一声。6月13日のNEWSでご案内したにんじんが,ついに発見そして,収穫されました。よく見つけました。本当に子どもは良い目をもっています。

さて,にんじんは花に多くの栄養を取られたかと想像していましたが,しっかりと形を残していました。やはり,にんじんは逞しいです。そして,長い時間楽しませてもらいました。にんじん劇場,これにて閉幕します。

さて,にんじんは花に多くの栄養を取られたかと想像していましたが,しっかりと形を残していました。やはり,にんじんは逞しいです。そして,長い時間楽しませてもらいました。にんじん劇場,これにて閉幕します。

6月の履物そろえ

6月24日,雨の月曜日です。履物と傘の両方を見てみました。前日から雨が降っていたためか,長靴の姿が多く見られました。さて,状況ですが,濡れた靴もしっかりそろえることができていました。傘も学年ごとによく揃っていました。あくまでも,その日の状況として捉え,継続して指導をしていきたいと思います。ご家庭でも引き続き,言葉かけなどご協力をお願いします。

茨城県の方から,お褒めのお電話

6月12日,茨城県筑西市在住の女性の方から本校にお電話をいただきました。内容は,「6月11日の午後2時ごろ,息子さんが,県道158号線(通称:辰街道)の押しボタン式信号で止まったところ,渡り終えた児童がドライバーに向かってお辞儀をした。そのことにとても感動していた。そこで,直接伝えたいと思い電話をした。」とのことでした。石﨑商店さんのところの押しボタン式信号の横断歩道だと思われます。

わざわざ学校を調べてお電話をいただく。ありがたい限りです。何年かおきではありますが,本校児童はこのようなお褒めのお言葉をいただいています。後輩たちが脈々と意志を引き継いでいることに感動します。また,石﨑交通指導員さんも毎朝,ドライバーに深々とお辞儀をしていらっしゃって,そのような大人の姿も,しっかりと子どもたちに伝わっているのだと思います。地域の宝物です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今回は写真はございません。

わざわざ学校を調べてお電話をいただく。ありがたい限りです。何年かおきではありますが,本校児童はこのようなお褒めのお言葉をいただいています。後輩たちが脈々と意志を引き継いでいることに感動します。また,石﨑交通指導員さんも毎朝,ドライバーに深々とお辞儀をしていらっしゃって,そのような大人の姿も,しっかりと子どもたちに伝わっているのだと思います。地域の宝物です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今回は写真はございません。

第2回なかよし班活動

6月18日,ロング昼休みを活用して,『なかよし班活動』を実施しました。毎週火曜日はロング昼休みですが,第3火曜日はなかよし班で遊ぶ日に設定をしています。なかよし班は,いわゆる縦割り班で,田植え体験,さつまの苗植え体験で一緒に活動をしているメンバーです。先輩後輩で互いに教ったり,後輩の面倒を見たりして子ども同士がかかわりながら,社会性を身に付けたり,いろいろな遊びを体験したりすることがねらいとなります。今回は,班対抗のへびおに,ドッジボール,中線ふみなどが実施しされていました。

<エピソード>

写真最後から3枚目は,ドッジホールの様子です。最後に1年生の女子が一人残りました。どうするのか見てましたら,相手チームは誰も本気でボールを投げないという状況になりました。さらに,周囲もそれに対して何も言わない。縦割り班ですと,こんな光景が見られ,ちょっとほっこりします。子どもは優しい。

さて,活動後は,班ごとに「振り返り」と「次回の予定の話し合い」をしました。

☆彡『みんなで遊ぶ』という活動は,もう一つあります。6月7日のNEWSでご案したとおり,第1金曜日昼休みの『共遊』です。こちらはクラス単位で交流を深めることを目的に設定しています。絆を深めるためには「まず遊ぶ,とことん遊ぶ」ことが,子どもたちにとって大切であると考えています。

<エピソード>

写真最後から3枚目は,ドッジホールの様子です。最後に1年生の女子が一人残りました。どうするのか見てましたら,相手チームは誰も本気でボールを投げないという状況になりました。さらに,周囲もそれに対して何も言わない。縦割り班ですと,こんな光景が見られ,ちょっとほっこりします。子どもは優しい。

さて,活動後は,班ごとに「振り返り」と「次回の予定の話し合い」をしました。

☆彡『みんなで遊ぶ』という活動は,もう一つあります。6月7日のNEWSでご案したとおり,第1金曜日昼休みの『共遊』です。こちらはクラス単位で交流を深めることを目的に設定しています。絆を深めるためには「まず遊ぶ,とことん遊ぶ」ことが,子どもたちにとって大切であると考えています。

交通安全教室

6月18日,宇都宮市生活安心課職員による,交通安全教室を実施しました。1.2.3年生(下学年),4.5.6年生(上学年)の2回に分けて実施し,それぞれ児童の実態にあわせたも内容で指導していただきました。小学生の交通事故は,おもに「飛び出し」によるものが多いこと。下学年生は何かに夢中になってしまうことでの飛び出し,上学年生は自転車の一時不停止等による飛び出し事故が多いことを教えていただきました。

また,危機を予測することの重要さ,自転車を運転する際のヘルメット着用など,クイズや実験をもとに丁寧に教えていただきました。

「自転車を運転する際のヘルメット着用」は『瑞南小のやくそく』でも定めております。各ご家庭で,再度のご確認をお願いします。

また,危機を予測することの重要さ,自転車を運転する際のヘルメット着用など,クイズや実験をもとに丁寧に教えていただきました。

「自転車を運転する際のヘルメット着用」は『瑞南小のやくそく』でも定めております。各ご家庭で,再度のご確認をお願いします。

おいしい水と澄んだ川 未来に届ける 宮の水

6月17日,4年生を対象に「上下水道お届けセミナー」を実施しました。宇都宮市上下水道局から2名の先生をお招きし,実験やクイズなどをとおして,水の浄化の仕組み,下水管の仕組み,マンホールの形などを学びました。

4年生はこの後,社会科の校外学習で実際に川田水再生センターに行って学習してきます。今日の体験が生かせることと思います。

4年生はこの後,社会科の校外学習で実際に川田水再生センターに行って学習してきます。今日の体験が生かせることと思います。