===== 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 =====

===== Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. =====

文字

背景

行間

日誌

NEWS

久しぶりの雨の日

今日は朝から雨が降り,久しぶりに涼しい1日となりました。

まだまだ気温が高く日差しが強い日もありそうですが,少しずつ過ごしやすい「秋」の季節が近づいてきています。

夏休み明けの校庭の様子をお伝えします。

<花壇>

夏休み中に学校業担当の菊地先生,事務の山﨑先生が表示板を作ってくれました。

<学級園>

3年生の花壇にはひまわり,4年生の花壇にはヘチマの花が咲いています。

<くまさん池>

きれいな睡蓮の花が開いています。

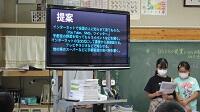

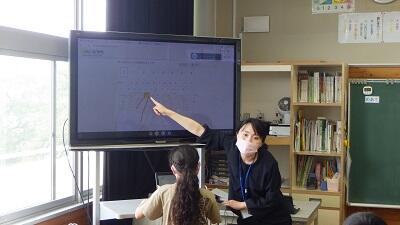

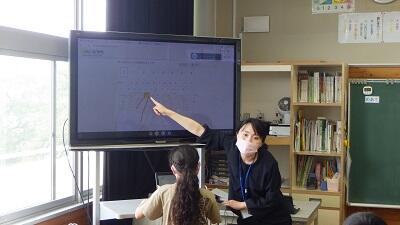

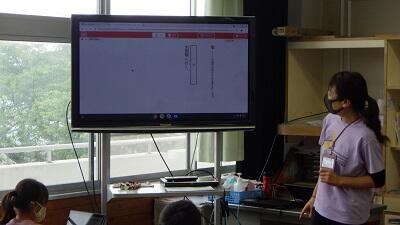

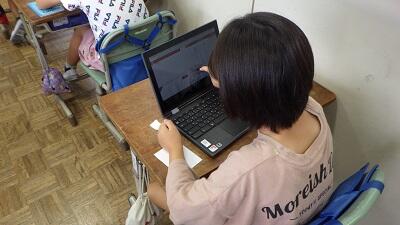

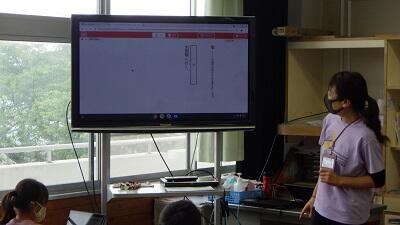

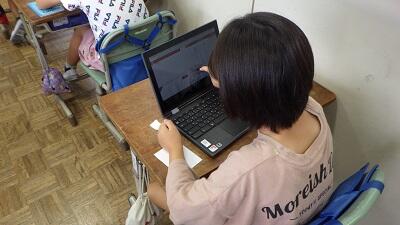

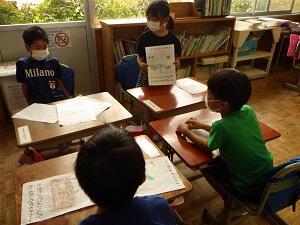

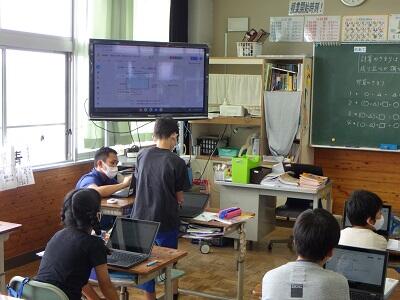

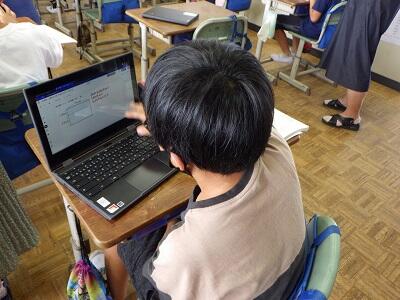

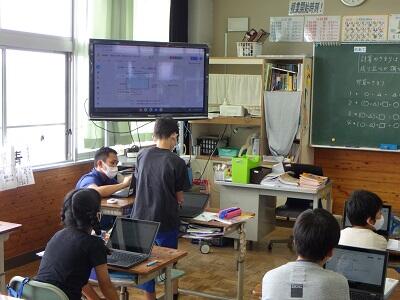

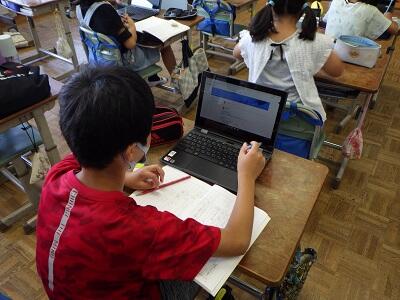

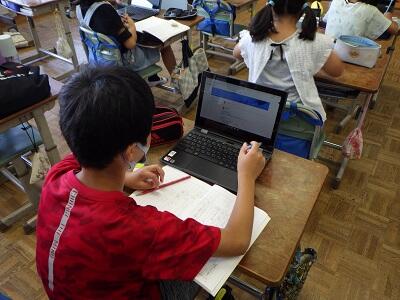

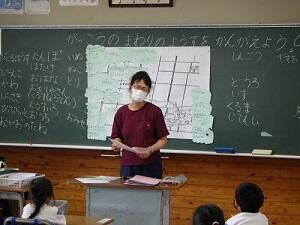

【5年生 総合的な学習の時間】

5年生は,夏休み前から,テーマを決めて宇都宮について調べ学習を進め,調べたことをタブレットを使ってスライドにまとめる活動に挑戦しています。今日は,その中間報告を行いました。

グループの発表を聞いて,よかった点やもう少し工夫するとよい点などをタブレット上の付箋に書き込み,それをみんなでジャムボードで共有したり,直接伝えたりしました。

この後,友達から出た意見を参考に,さらにより詳しく調べたり,スライドの内容を改善したりしていく学習を進めていきます。

夏休み明けも,各学年でタブレットを活用した学習に取り組んでまいります。

それに伴い,自宅に持ち帰る機会も増えていくかと思いますが,ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

まだまだ気温が高く日差しが強い日もありそうですが,少しずつ過ごしやすい「秋」の季節が近づいてきています。

夏休み明けの校庭の様子をお伝えします。

<花壇>

夏休み中に学校業担当の菊地先生,事務の山﨑先生が表示板を作ってくれました。

<学級園>

3年生の花壇にはひまわり,4年生の花壇にはヘチマの花が咲いています。

<くまさん池>

きれいな睡蓮の花が開いています。

【5年生 総合的な学習の時間】

5年生は,夏休み前から,テーマを決めて宇都宮について調べ学習を進め,調べたことをタブレットを使ってスライドにまとめる活動に挑戦しています。今日は,その中間報告を行いました。

グループの発表を聞いて,よかった点やもう少し工夫するとよい点などをタブレット上の付箋に書き込み,それをみんなでジャムボードで共有したり,直接伝えたりしました。

この後,友達から出た意見を参考に,さらにより詳しく調べたり,スライドの内容を改善したりしていく学習を進めていきます。

夏休み明けも,各学年でタブレットを活用した学習に取り組んでまいります。

それに伴い,自宅に持ち帰る機会も増えていくかと思いますが,ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

みんなでルールを守りながら

夏休み明けの学校再開にあたり,学校全体で,感染予防のために「マスクの着用」「丁寧な手洗い」「人との距離をとること」「マスクを外す時はお話をしない」というルールを守るようにしています。

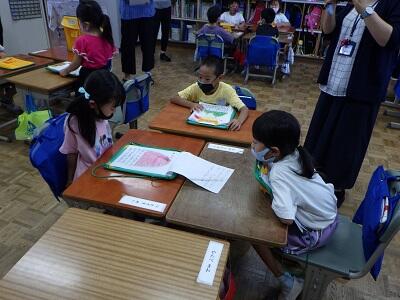

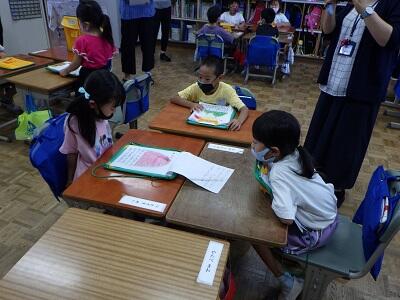

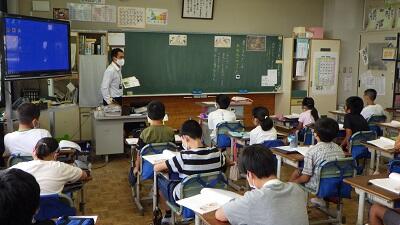

<授業中(教室)>

担任の先生の指示をよく聞き,自分の席などで友達との距離を確保しながら学習に取り組んでいます。

国語や算数などで,友達と意見交換をする場合には,きちんとマスクを着用し,声の大きさも考えながら活動しています。

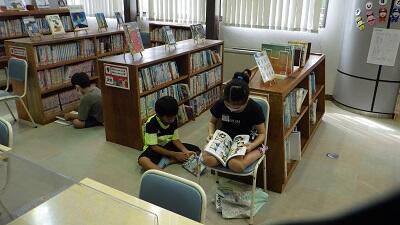

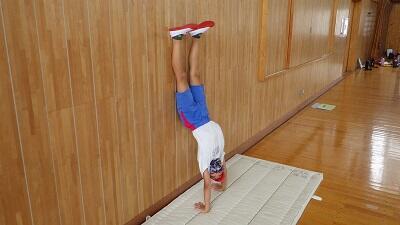

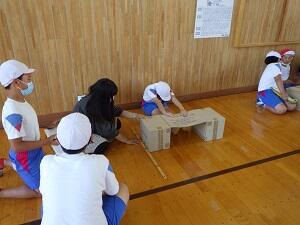

<授業中(屋内運動場や校庭)>

友達との距離や間隔に気を付けながら整列したり運動したりしています。

気温が高く,マスクの着用を苦しく感じる場合には外すよう声をかけます。外した後は会話に気を付けるよう指導しています。

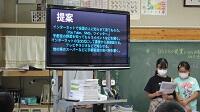

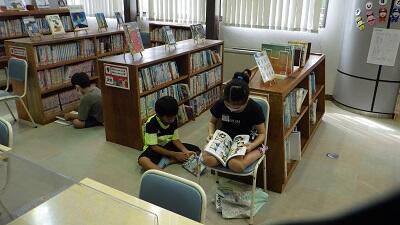

<休み時間>

昨日今日と続けて,熱中症アラートが発令されたため外遊びができません。

子どもたちは室内で,いろいろ工夫しながら過ごしています。

<給食の時間>

丁寧な手洗いをした後,密にならないよう順番を守って配膳を行います。

みんな同じ向き(前向き)で「黙食」。

その分,しっかり噛んで,ゆっくり味わって食べています。

<下校>

マスクを着用して班ごとに整列。

(1・2年生の下校)

(3~6年生の下校)

下校で集まる際には,友達と一定の距離・間隔をとるよう繰り返し確認しています。

なお下校時もマスクの着用が苦しく感じる場合には外してOK。その場合,会話に気を付けるよう指導しています。

「もっと自由に友達と話したい。」「もっと外で遊びたい。」「マスクを外してすっきりしたい。」など,いろいろな思いを子どもたちは抱えていると思います。

そのような中でも,感染予防にかかるルールをしっかり守って過ごしている本校のどもたちの姿から学ぶことがたくさんあるように思います。

まずは緊急事態宣言期間の9月12日までを目途に,引き続きみんなで励まし合い助け合いながら,安全安心な学校生活の確保に努めてまいります。

<授業中(教室)>

担任の先生の指示をよく聞き,自分の席などで友達との距離を確保しながら学習に取り組んでいます。

国語や算数などで,友達と意見交換をする場合には,きちんとマスクを着用し,声の大きさも考えながら活動しています。

<授業中(屋内運動場や校庭)>

友達との距離や間隔に気を付けながら整列したり運動したりしています。

気温が高く,マスクの着用を苦しく感じる場合には外すよう声をかけます。外した後は会話に気を付けるよう指導しています。

<休み時間>

昨日今日と続けて,熱中症アラートが発令されたため外遊びができません。

子どもたちは室内で,いろいろ工夫しながら過ごしています。

<給食の時間>

丁寧な手洗いをした後,密にならないよう順番を守って配膳を行います。

みんな同じ向き(前向き)で「黙食」。

その分,しっかり噛んで,ゆっくり味わって食べています。

<下校>

マスクを着用して班ごとに整列。

(1・2年生の下校)

(3~6年生の下校)

下校で集まる際には,友達と一定の距離・間隔をとるよう繰り返し確認しています。

なお下校時もマスクの着用が苦しく感じる場合には外してOK。その場合,会話に気を付けるよう指導しています。

「もっと自由に友達と話したい。」「もっと外で遊びたい。」「マスクを外してすっきりしたい。」など,いろいろな思いを子どもたちは抱えていると思います。

そのような中でも,感染予防にかかるルールをしっかり守って過ごしている本校のどもたちの姿から学ぶことがたくさんあるように思います。

まずは緊急事態宣言期間の9月12日までを目途に,引き続きみんなで励まし合い助け合いながら,安全安心な学校生活の確保に努めてまいります。

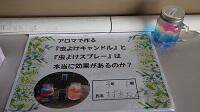

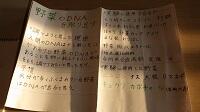

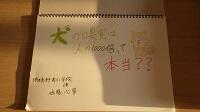

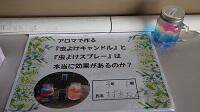

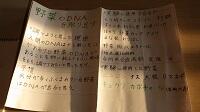

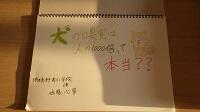

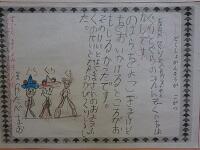

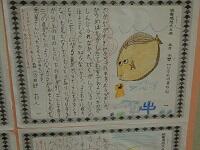

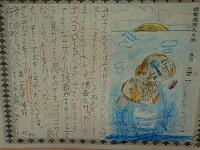

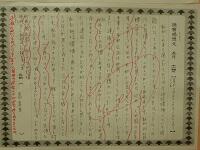

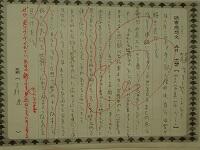

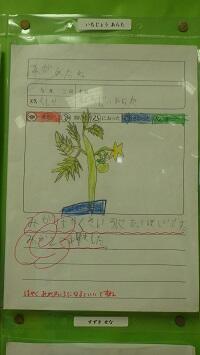

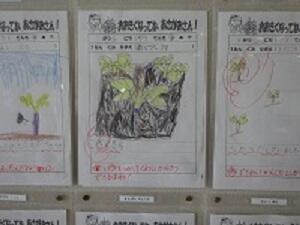

素敵な作品でいっぱい

各学年の教室やオープンスペースには,子どもたちが夏休みに取り組んだ素敵な作品がたくさん飾られています。

各種コンクール等への出品手続き等により,特に絵画やポスター,作文などの作品を掲載することができないのが残念です。

コロナ禍でいろいろな制限がある中,子どもたちができる範囲で一生懸命取り組んだことがとても伝わってきました。

作品づくり,自由研究の取組などをバックアップしてくだった保護者の皆様,ご家族の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました!

各種コンクール等への出品手続き等により,特に絵画やポスター,作文などの作品を掲載することができないのが残念です。

コロナ禍でいろいろな制限がある中,子どもたちができる範囲で一生懸命取り組んだことがとても伝わってきました。

作品づくり,自由研究の取組などをバックアップしてくだった保護者の皆様,ご家族の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました!

子どもたちの元気な声が戻ってきました

36日間の夏休みが終わり,今日から1学期の後半がスタート!

久しぶりに,子どもたちの明るく元気な声が校舎のあちらこちらから聞こえてきました。

校内放送で行った全校朝会ですが,どの学年も集中して話を聴くことができました。朝会では,コロナ対応について以下のことを確認しました。

<すること>

〇感染防止

(丁寧な手洗い,マスクの着用,人との距離を保つを守りましょう。)

〇思いやり

(病気と戦っている方を応援し,病院などで働いている方への感謝の気持ちをもちましょう。)

<しないこと>

△差別やうわさ

(まちがった情報をまわりに伝えたり,感染してしまった人を避けたりすることは絶対にしません。)

引き続き,ご家庭において毎朝の検温と体調チェックへのご協力をいただきながら,学校ではマスクの着用や丁寧な手洗い,三密を回避した学習活動,定期的な換気などを徹底し,教育活動を進めてまいりたいと思います。

<ぽぷら活動>

夏休みが明けたばかりですが,5・6年生は早速当番活動に取り組んでくれました。

<もう学習がスタート!>

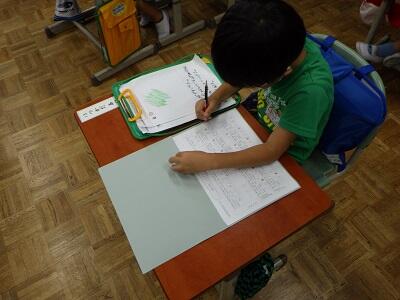

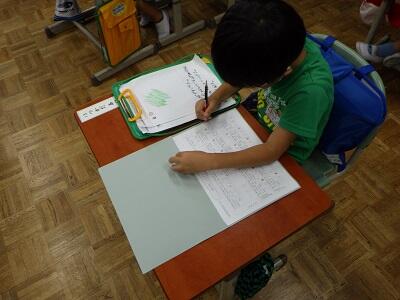

3年生は,早速テスト結果の確認と見直しの学習に取り組んでいました。

8・9月は1学期の学習のまとめを行う大切な時期。

学校生活のリズムを少しずつ取り戻しながら,子どもたち一人一人が体調万全で元気に登校し,安全に楽しく学校生活を送ることができるよう努めてまいります。

久しぶりに,子どもたちの明るく元気な声が校舎のあちらこちらから聞こえてきました。

校内放送で行った全校朝会ですが,どの学年も集中して話を聴くことができました。朝会では,コロナ対応について以下のことを確認しました。

<すること>

〇感染防止

(丁寧な手洗い,マスクの着用,人との距離を保つを守りましょう。)

〇思いやり

(病気と戦っている方を応援し,病院などで働いている方への感謝の気持ちをもちましょう。)

<しないこと>

△差別やうわさ

(まちがった情報をまわりに伝えたり,感染してしまった人を避けたりすることは絶対にしません。)

引き続き,ご家庭において毎朝の検温と体調チェックへのご協力をいただきながら,学校ではマスクの着用や丁寧な手洗い,三密を回避した学習活動,定期的な換気などを徹底し,教育活動を進めてまいりたいと思います。

<ぽぷら活動>

夏休みが明けたばかりですが,5・6年生は早速当番活動に取り組んでくれました。

<もう学習がスタート!>

3年生は,早速テスト結果の確認と見直しの学習に取り組んでいました。

8・9月は1学期の学習のまとめを行う大切な時期。

学校生活のリズムを少しずつ取り戻しながら,子どもたち一人一人が体調万全で元気に登校し,安全に楽しく学校生活を送ることができるよう努めてまいります。

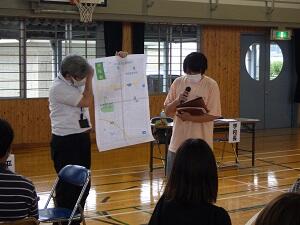

明日から夏休み

今日は夏休み前の最後の登校日。朝の活動の時間に,屋内運動場で全校朝会を行いました。

【5年生の発表】

4月からこれまでに,自分自身が,特に高学年生として意識して取り組んだことや成長したなと思うこと,これからもっと頑張りたいことなどを,26名で協力し,リレー形式で発表してくれました。

早速,1時間目の算数の時間に5年教室をのぞいてみたところ,みんな課題に集中して取り組んでました。さすが高学年生。「有言実行」ですね!

【学校長から】

4月からの子どもたちのがんばりについて触れるとともに,「この夏休みにいろいろなことにチャレンジを!」「自分の命は自分で守ること」などについて話しました。

【夏休みの過ごし方について】

児童指導主任の沼子先生から,夏休み中に気を付けることとして

・外出は朝10時から午後5時までの時間帯で!

・学年ごとに決められている自転車に乗る範囲を守ること!

・火遊び,水の事故に注意すること!

の3点を子どもたちに確認しました。

この夏休み 本校の子どもたち一人一人が,まずは毎日健康で元気に過ごすこと,そして,ご家族や友達などとともに,いろいろなことに挑戦しながら心に残る楽しい思い出をたくさん作ることを何より願っております。

夏休み明け8月27日(金)には,明るく元気な,そして一回り成長した子どもたちに会えることを楽しみにしております。

【5年生の発表】

4月からこれまでに,自分自身が,特に高学年生として意識して取り組んだことや成長したなと思うこと,これからもっと頑張りたいことなどを,26名で協力し,リレー形式で発表してくれました。

早速,1時間目の算数の時間に5年教室をのぞいてみたところ,みんな課題に集中して取り組んでました。さすが高学年生。「有言実行」ですね!

【学校長から】

4月からの子どもたちのがんばりについて触れるとともに,「この夏休みにいろいろなことにチャレンジを!」「自分の命は自分で守ること」などについて話しました。

【夏休みの過ごし方について】

児童指導主任の沼子先生から,夏休み中に気を付けることとして

・外出は朝10時から午後5時までの時間帯で!

・学年ごとに決められている自転車に乗る範囲を守ること!

・火遊び,水の事故に注意すること!

の3点を子どもたちに確認しました。

この夏休み 本校の子どもたち一人一人が,まずは毎日健康で元気に過ごすこと,そして,ご家族や友達などとともに,いろいろなことに挑戦しながら心に残る楽しい思い出をたくさん作ることを何より願っております。

夏休み明け8月27日(金)には,明るく元気な,そして一回り成長した子どもたちに会えることを楽しみにしております。

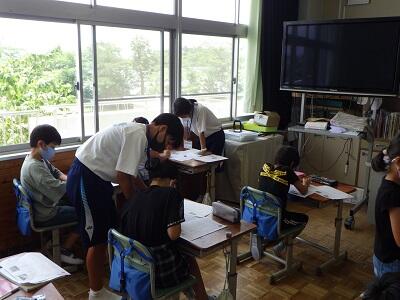

1学期前半の学習のまとめ

明後日22日(木)から始まる夏休みを前に,各学年で1学期前半の学習のまとめに取り組んでいます。

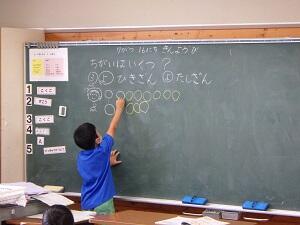

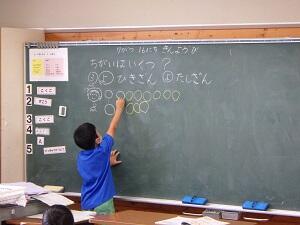

【1・3年生 算数の授業】

今年度は,授業を中心に一人一台端末(クロームブック)を積極的な活用に努めていますが,それと並行し,これまで同様,黒板を使った発表やノートを使って自分の考えをまとめる活動も行いながら学習を進めています。

算数では,どの学年も,できるだけ担任と学力向上担当の髙木先生の2名で指導にあたるよう時間割を工夫し取り組んでいます。

【4年生 外国語活動・6年生 外国語】

3・4年生では週1時間,ALTのアラン先生と一緒に、外国語に慣れ親しむ活動に取り組んでいます。(本校では年間10時間,1・2年生でも外国語活動を実施しています。)

5・6年生は週2時間,教科として「外国語」の授業を実施しており,一人一人の習得状況を確認するため,スピーキングやライティングのテストも行います。

【2・3・5年生のオープンスペース】

2年生では絵の具を使った絵画,3年生ではカラー粘土を使った工作がそれぞれ掲示・展示されています。

5年生では,メダカ用のミニ水槽等がたくさん置いてあり,いつでも観察できるようになっています。

また,各教室にはクロームブックを使う際の基本姿勢が掲示してあります。夏休み期間に家庭でお使いになる際,参考していただければと思います。

まとめの学習にしっかり取り組ませながら,すっきりした気持ちで夏休みを迎えさせたいと思っています。

【1・3年生 算数の授業】

今年度は,授業を中心に一人一台端末(クロームブック)を積極的な活用に努めていますが,それと並行し,これまで同様,黒板を使った発表やノートを使って自分の考えをまとめる活動も行いながら学習を進めています。

算数では,どの学年も,できるだけ担任と学力向上担当の髙木先生の2名で指導にあたるよう時間割を工夫し取り組んでいます。

【4年生 外国語活動・6年生 外国語】

3・4年生では週1時間,ALTのアラン先生と一緒に、外国語に慣れ親しむ活動に取り組んでいます。(本校では年間10時間,1・2年生でも外国語活動を実施しています。)

5・6年生は週2時間,教科として「外国語」の授業を実施しており,一人一人の習得状況を確認するため,スピーキングやライティングのテストも行います。

【2・3・5年生のオープンスペース】

2年生では絵の具を使った絵画,3年生ではカラー粘土を使った工作がそれぞれ掲示・展示されています。

5年生では,メダカ用のミニ水槽等がたくさん置いてあり,いつでも観察できるようになっています。

また,各教室にはクロームブックを使う際の基本姿勢が掲示してあります。夏休み期間に家庭でお使いになる際,参考していただければと思います。

まとめの学習にしっかり取り組ませながら,すっきりした気持ちで夏休みを迎えさせたいと思っています。

おすすめの本

2F図書室横のワークスぺースに「よんだ本をしょうかいしょう」コーナーがあり,学年ごとに感想カードが掲示されています。

図書室前の廊下には,学校図書館司書業務担当の田中先生,そして図書プロジェクトの児童が作成した「おすすめの本」コーナーもあります。

各学年で時間を設け,夏休み中に読みたい本を一人につき3冊借りられるようにしています。

7月26日(月)から28日(水)の3日間,サマースクールの講座の一つとして「読み聞かせ」が予定されています。また,同じ期間には図書室を開放しております。

普段よりものんびり過ごすことができる夏休みに,ぜひたくさんの本に親しんでもらいたいと思います。

図書室前の廊下には,学校図書館司書業務担当の田中先生,そして図書プロジェクトの児童が作成した「おすすめの本」コーナーもあります。

各学年で時間を設け,夏休み中に読みたい本を一人につき3冊借りられるようにしています。

7月26日(月)から28日(水)の3日間,サマースクールの講座の一つとして「読み聞かせ」が予定されています。また,同じ期間には図書室を開放しております。

普段よりものんびり過ごすことができる夏休みに,ぜひたくさんの本に親しんでもらいたいと思います。

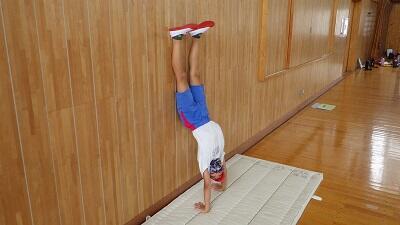

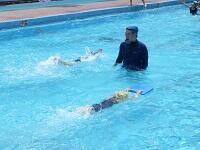

水泳の学習から

6月下旬から実施してきた体育の水泳学習。

文部科学省や市教委の方針を踏まえ,三密を避けるなど新型コロナ感染防止対策を徹底の上,各学年ともに,水慣れや泳力の習得状況の確認を含め,「水泳検定表」を使って,一人一人にチャレンジさせているところです。

本校では,2学年同時に授業を行い,常に3人の教員で指導にあたる体制で水泳学習を進めています。(教員1人は必ずプールサイドから全体の安全確認を行います。)

また子どもたちには,友達と一定の距離(間隔)をとって活動するよう指導しています。

低学年は水に慣れること,親しむことを重視しながら学習を進めています。

中・高学年では,一人一人に応じて,いろいろな泳法を段階的に身につけさせたり,泳ぐ距離を長くしたりするなどしています。

本校の水泳学習は,夏休みに入る前までの実施となります。

引き続き,ご家庭におきましても,可能な範囲で,水に親しむ機会や泳ぐ機会などを設けていただき,より泳力を高めるとともに緊急時の対処法などについても確かめてみていただけると幸いです。

文部科学省や市教委の方針を踏まえ,三密を避けるなど新型コロナ感染防止対策を徹底の上,各学年ともに,水慣れや泳力の習得状況の確認を含め,「水泳検定表」を使って,一人一人にチャレンジさせているところです。

本校では,2学年同時に授業を行い,常に3人の教員で指導にあたる体制で水泳学習を進めています。(教員1人は必ずプールサイドから全体の安全確認を行います。)

また子どもたちには,友達と一定の距離(間隔)をとって活動するよう指導しています。

低学年は水に慣れること,親しむことを重視しながら学習を進めています。

中・高学年では,一人一人に応じて,いろいろな泳法を段階的に身につけさせたり,泳ぐ距離を長くしたりするなどしています。

本校の水泳学習は,夏休みに入る前までの実施となります。

引き続き,ご家庭におきましても,可能な範囲で,水に親しむ機会や泳ぐ機会などを設けていただき,より泳力を高めるとともに緊急時の対処法などについても確かめてみていただけると幸いです。

草花がグングン成長中

先週までの梅雨空とは異なり,急な雨や雷はあるものの,今週に入ってからは,晴れ間がやや多くなり,日差しも強くなってきました。

そのような中,子どもたちが成長を見守ってきた草花や農園に植えたさつまいが,ぐんぐん成長しています。

【1年生】

あさがおの観察は,日差しが強くなる前,主に1時間目に行っています。

みんな,青やむらさき,薄い赤の花がきれいに咲きました。

【5・6年生】

雨の日が続き,雑草が伸び放題の農園の除草活動を行いました。

みんなで協力し,短時間で農園をきれいにすることができました。

暑い中,がんばってくれた5・6年生に「ありがとう!」

そのような中,子どもたちが成長を見守ってきた草花や農園に植えたさつまいが,ぐんぐん成長しています。

【1年生】

あさがおの観察は,日差しが強くなる前,主に1時間目に行っています。

みんな,青やむらさき,薄い赤の花がきれいに咲きました。

【5・6年生】

雨の日が続き,雑草が伸び放題の農園の除草活動を行いました。

みんなで協力し,短時間で農園をきれいにすることができました。

暑い中,がんばってくれた5・6年生に「ありがとう!」

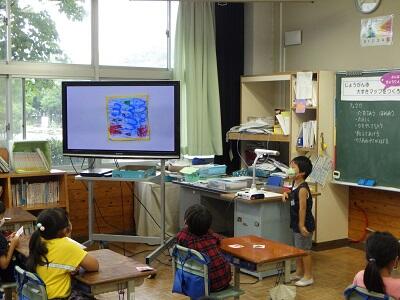

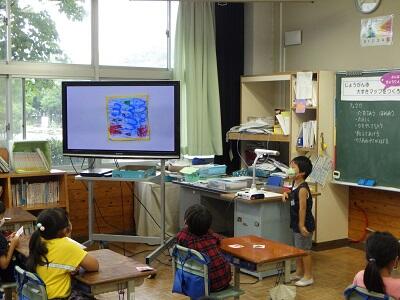

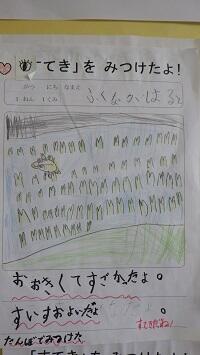

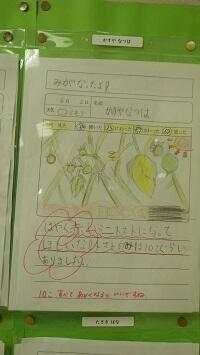

1年生の生活「あそびにいこうよ」の授業から

今日の5校時に,1年生が生活科の「あそびにいこうよ」の学習を行いました。

授業では,校外学習で出かけた「みずほの自然の森公園」で見たこと,感じたこと,思ったことなどをカードを使って発表したり,友達の意見を聞いたりする活動を行いました。

タブレットと大型テレビを使って,何人かに「見つけたよカード」を発表してもらいました。

グループになって,自分で書いた「みつけたよカード」について友達に話したり,友達の発表を聞いて質問したり,自分の考えと比べたりしました。

自分と友達と考えの同じところ,違うところについて,みんなで話し合いました。

カードを使って,今日の自分の学びを振り返りました。

引き続き,放課後に授業研究会を行い,市教委指導主事の大嶋靖久先生から,本日の授業及び本校の取組について指導助言をいただきました。

入学から3か月半ですが,全員がきまりを守り,自分の意見をきちんと発表することができ,とても素晴らしいと思います。

これからの成長がますます楽しみな1年生です。

授業では,校外学習で出かけた「みずほの自然の森公園」で見たこと,感じたこと,思ったことなどをカードを使って発表したり,友達の意見を聞いたりする活動を行いました。

タブレットと大型テレビを使って,何人かに「見つけたよカード」を発表してもらいました。

グループになって,自分で書いた「みつけたよカード」について友達に話したり,友達の発表を聞いて質問したり,自分の考えと比べたりしました。

自分と友達と考えの同じところ,違うところについて,みんなで話し合いました。

カードを使って,今日の自分の学びを振り返りました。

引き続き,放課後に授業研究会を行い,市教委指導主事の大嶋靖久先生から,本日の授業及び本校の取組について指導助言をいただきました。

入学から3か月半ですが,全員がきまりを守り,自分の意見をきちんと発表することができ,とても素晴らしいと思います。

これからの成長がますます楽しみな1年生です。

6年生が租税教室を行いました

昨日7月12日(月)の3校時に,社会科の学習の一環として,税理士の根本博正先生を講師にお迎えし,6年教室で租税教室を行いました。

「日本では税金を納める義務があるんだよ。」

「税金にはたくさんの種類があります。」

「税金は,皆さんのくらしに役立てられています。」

初めて聞く専門用語に少し戸惑いが見られましたが,税金の必要性,意味などについて理解を深めるよい機会になったようです。

「日本では税金を納める義務があるんだよ。」

「税金にはたくさんの種類があります。」

「税金は,皆さんのくらしに役立てられています。」

初めて聞く専門用語に少し戸惑いが見られましたが,税金の必要性,意味などについて理解を深めるよい機会になったようです。

PTA心肺蘇生法講習会より

昨日の午後,本校屋内運動場で,宇都宮市消防局平石分署の方を講師にPTA心肺蘇生法講習会が行われ,11名の方が受講されました。

緊急時にとるべき基本的な措置,救急法について,消防局の方のお話に伺いながら,体験キッドを使って心臓マッサージなどを行いました。

皆さん,とても熱心に取り組んでいらっしゃいました。

緊急時にとるべき基本的な措置,救急法について,消防局の方のお話に伺いながら,体験キッドを使って心臓マッサージなどを行いました。

皆さん,とても熱心に取り組んでいらっしゃいました。

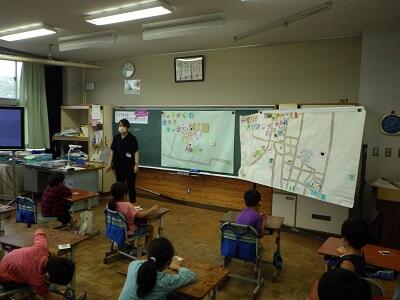

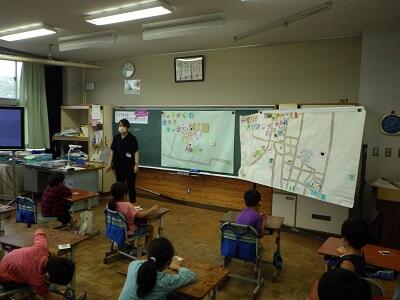

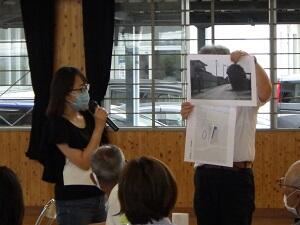

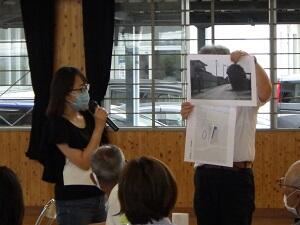

2年生 生活科の学習から

2年生の生活科で,先月下旬の校外学習「町たんけん」(成願寺など)で見つけたことや気づいたこと,教えていただいたことなどを絵カードを使って発表したり,お互いの気づきや考えを比べたりする学習に取り組んでいます。

まずは「見つけたこと」を発表!

「成願寺に向かう途中,用水路にザリガニがいました。」

「ところで,その用水路はどこにあるのかな?」

「成願寺の地下室に,お地蔵さんがありました。」

「大きな鐘を打ちました。音が大きくて,びっくりしました。」

「成願寺には,大きなイチョウの木があります。」

友達の発表を聞いて,質問したり感想を伝えたりしました。

」

」

「まだまだ見つけたこと,気づいたこと,教えていただいたことがありますね。このマップにもっともっと加えていきましょう。」

引き続き,自分の身のまわりにあるいろいろなことに目を向けさせながら,学びを深めていきたいと思います。

まずは「見つけたこと」を発表!

「成願寺に向かう途中,用水路にザリガニがいました。」

「ところで,その用水路はどこにあるのかな?」

「成願寺の地下室に,お地蔵さんがありました。」

「大きな鐘を打ちました。音が大きくて,びっくりしました。」

「成願寺には,大きなイチョウの木があります。」

友達の発表を聞いて,質問したり感想を伝えたりしました。

」

」

「まだまだ見つけたこと,気づいたこと,教えていただいたことがありますね。このマップにもっともっと加えていきましょう。」

引き続き,自分の身のまわりにあるいろいろなことに目を向けさせながら,学びを深めていきたいと思います。

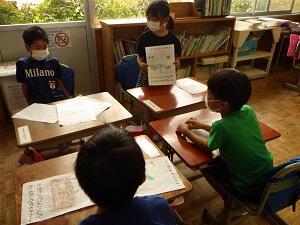

タブレットを使った学習

夏休みには全児童が家庭に持ち帰り,学習で活用する予定のタブレット(クロームブック)。一人でも操作できるよう,使いこなせるよう,各教科で積極的に活用しています。

【4年生】国語 ローマ字の学習

【4年生】国語 ローマ字の学習

食育プロジェクトによる児童集会

本校では,水曜日の朝に全校朝会や児童集会の時間を設けています。

一昨日7月7日(水)に,食育プロジェクト主催の児童集会を校内放送で行いました。

テーマは「食事中のマナー」。演技やクイズをまじえながら,低学年生にもわかりやすい内容で発表してくれました。

委員会活動の時間だけでなく,休み時間なども使い,みんなで考え準備を進めてくれた食育プロジェクトの児童の皆さん,ありがとうございました。

一昨日7月7日(水)に,食育プロジェクト主催の児童集会を校内放送で行いました。

テーマは「食事中のマナー」。演技やクイズをまじえながら,低学年生にもわかりやすい内容で発表してくれました。

委員会活動の時間だけでなく,休み時間なども使い,みんなで考え準備を進めてくれた食育プロジェクトの児童の皆さん,ありがとうございました。

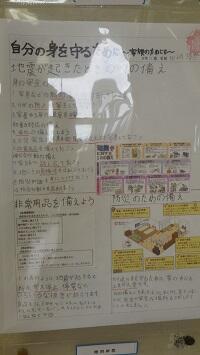

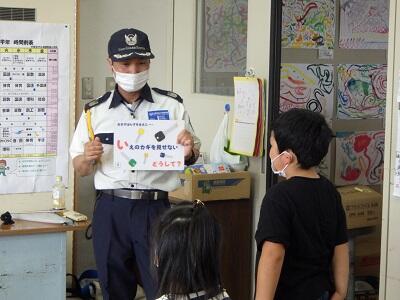

第2回避難訓練を行いました

昨日7月7日(水)の2校時に,今年度第2回目の避難訓練を行いました。

今回は,校舎内に不審者が侵入したことを想定し,子どもたちの安全な避難を最優先に,緊急時における本校教職員の動き、役割分担等を確認することを目的に実施いたしました。

担任は,不審者が今どこにいるかを確認し,まずは子どもたちを安全な場所に待機させ,教室の出入口をロッカーや机で守ります。

その後,不審者を教室等からできるだけ遠ざけるよう追い込むとともに,警察等へ連絡し,駆け付けた教職員と協力し不審者の動きを制限。警察等の到着を待ちます。

不審者が確保できたら,全児童を教室からさらに安全な場所(校庭の南側,屋内運動場など)に避難させ,人員及び怪我を含めた体調の確認等を行います。

今回は屋内運動場への避難終了後,スクールサポーター髙島さんから,訓練についての好評と,不審者に出会ったときの対処法について教えていただきました。

髙島様には,教職員に対し護身術について指導していただきました。

「災害は 忘れたころに やってくる」

不審者を含め,地震や水害,竜巻・突風などの自然災害,火事などの災害・被害は,いつでも,どこでも,誰にでも起こりうることを改めて確かめる機会になりました。

今回は,校舎内に不審者が侵入したことを想定し,子どもたちの安全な避難を最優先に,緊急時における本校教職員の動き、役割分担等を確認することを目的に実施いたしました。

担任は,不審者が今どこにいるかを確認し,まずは子どもたちを安全な場所に待機させ,教室の出入口をロッカーや机で守ります。

その後,不審者を教室等からできるだけ遠ざけるよう追い込むとともに,警察等へ連絡し,駆け付けた教職員と協力し不審者の動きを制限。警察等の到着を待ちます。

不審者が確保できたら,全児童を教室からさらに安全な場所(校庭の南側,屋内運動場など)に避難させ,人員及び怪我を含めた体調の確認等を行います。

今回は屋内運動場への避難終了後,スクールサポーター髙島さんから,訓練についての好評と,不審者に出会ったときの対処法について教えていただきました。

髙島様には,教職員に対し護身術について指導していただきました。

「災害は 忘れたころに やってくる」

不審者を含め,地震や水害,竜巻・突風などの自然災害,火事などの災害・被害は,いつでも,どこでも,誰にでも起こりうることを改めて確かめる機会になりました。

1年生みんなで校外学習!

昨日7月6日(火)の2・3時間目に,1年生が生活科の学習で,みずほの自然の森公園に出かけました。

公園内を歩きながら,草花や虫,樹木などを見つけたり,遊具などを使って友達と遊んだりしながら,季節を感じたり,自然に親しんだりすることができました。

今回の校外学習を通して,見つけたことや気づいたことなどを一人一人まとめ,お互いに発表し合う予定です。

公園内を歩きながら,草花や虫,樹木などを見つけたり,遊具などを使って友達と遊んだりしながら,季節を感じたり,自然に親しんだりすることができました。

今回の校外学習を通して,見つけたことや気づいたことなどを一人一人まとめ,お互いに発表し合う予定です。

4年生手作りの七夕かざり

今日7月7日は七夕。4年生が教室に素敵な七夕かざりを作りました。

4年生が書いた短冊と一緒に,先生方の短冊も飾ってくれました。

みんなの願い事が叶うといいですね!

4年生が書いた短冊と一緒に,先生方の短冊も飾ってくれました。

みんなの願い事が叶うといいですね!

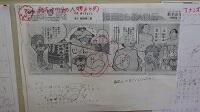

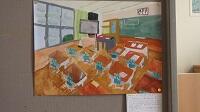

4年生総合「みんなにやさしいまちづくり」の授業から

本日の5校時に,4年生の総合的な学習の時間「みんなにやさしいまちづくり」の研究授業を行いました。

※本校では,今年度「伝え合う力」の育成に取り組んでおります。

授業では,これまで4年生みんなで考えを練ってきた「Happyぽかぽかtown」,みんなにやさしい「お店」や「町(道路や交通機関など)」などにうち,「図書館」と「公園」について,2つの班がそれぞれ発表してくれました。

2班ともに,これまで体験を通して感じたことや気づいたこと,また調べてきたこと,まとめたり考えたりしてきたことを,写真や絵などを使い,分かりやすく丁寧に発表することができました。

続いて,発表を聞いていた子どもたちから,そのアイディアをさらによりよくするために,たくさんの意見が出されました。

「点字ブロックをもっと増やしてみるとよいのでは?」「自分たちと同じ考えだ。」「もう少し工夫してみたい。」など,一人一人が思いを膨らませることができました。

引き続き,放課後には授業研究会を行い,市教委指導主事の五月女正明先生から,本日の授業及び本校の取組について指導助言をいただきました。

今後とも,学年の実態と子どもたち一人一人に応じた指導支援に努めながら,子どもたちの「伝え合う力」の向上に取り組んでまいります。

※本校では,今年度「伝え合う力」の育成に取り組んでおります。

授業では,これまで4年生みんなで考えを練ってきた「Happyぽかぽかtown」,みんなにやさしい「お店」や「町(道路や交通機関など)」などにうち,「図書館」と「公園」について,2つの班がそれぞれ発表してくれました。

2班ともに,これまで体験を通して感じたことや気づいたこと,また調べてきたこと,まとめたり考えたりしてきたことを,写真や絵などを使い,分かりやすく丁寧に発表することができました。

続いて,発表を聞いていた子どもたちから,そのアイディアをさらによりよくするために,たくさんの意見が出されました。

「点字ブロックをもっと増やしてみるとよいのでは?」「自分たちと同じ考えだ。」「もう少し工夫してみたい。」など,一人一人が思いを膨らませることができました。

引き続き,放課後には授業研究会を行い,市教委指導主事の五月女正明先生から,本日の授業及び本校の取組について指導助言をいただきました。

今後とも,学年の実態と子どもたち一人一人に応じた指導支援に努めながら,子どもたちの「伝え合う力」の向上に取り組んでまいります。

安全な登下校のために

本日の午前中,西刑部方面の通学路の安全確保のため,所有者の方のご承諾の下,NTTの方4名と,西刑部町の鈴木 治自治会長様,本校地域協議会顧問の伊澤幸一様,本校PTA会長の渡辺順一会長,生活指導部の渡邊裕治様ご夫妻のご協力により,道路に大きく突出していた樹木を伐採していただきました。

【伐採前】

【伐採後】

鈴木自治会長様,伊澤地域協議会顧問様,渡辺PTA会長様,渡邊PTA生活指導部長様ご夫妻には,お忙しい中,ご協力いただき大変にありがとうございました。

千葉県八街市で発生した交通事故を受け,近日中に市関係部署等による通学路等の緊急安全点検が予定されております。その機会を含め,引き続き,随時危険箇所の有無の確認,対応等に努めてまいります。

【伐採前】

【伐採後】

鈴木自治会長様,伊澤地域協議会顧問様,渡辺PTA会長様,渡邊PTA生活指導部長様ご夫妻には,お忙しい中,ご協力いただき大変にありがとうございました。

千葉県八街市で発生した交通事故を受け,近日中に市関係部署等による通学路等の緊急安全点検が予定されております。その機会を含め,引き続き,随時危険箇所の有無の確認,対応等に努めてまいります。

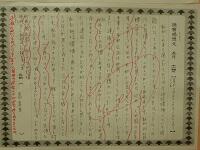

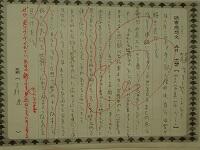

3年生の毛筆&6年生の図工の学習から

書写の毛筆の学習は,3年生から始まります。

今日の2時間目は,「たて画と点」をテーマに,毛筆で「下」という字を書く活動を行いました。

書くときの姿勢はもとより,筆の持ち方や動かし方などに気を付けながら,集中して取り組んでいました。

6年生は,木材や金属を使って,オリジナルの飾り物作りに挑戦中。

安全に気をつけながら,電動のこぎりを上手に操作したり,針金をいろいろな角度に曲げたりしたりと,工夫しながら取り組んでいます。

どんな飾りが出来上がるのか,とても楽しみです。

今日の2時間目は,「たて画と点」をテーマに,毛筆で「下」という字を書く活動を行いました。

書くときの姿勢はもとより,筆の持ち方や動かし方などに気を付けながら,集中して取り組んでいました。

6年生は,木材や金属を使って,オリジナルの飾り物作りに挑戦中。

安全に気をつけながら,電動のこぎりを上手に操作したり,針金をいろいろな角度に曲げたりしたりと,工夫しながら取り組んでいます。

どんな飾りが出来上がるのか,とても楽しみです。

平和を祈って「大いちょう献立」

今日の給食は,市の特産品や文化など宇都宮市のよさをすることができる「宮っ子ラ

ンチ」でした。

・麦や大豆など16種類の雑穀が入った「十六穀ご飯」

・戦時中に中国にいた陸軍兵士たちが味を持ち帰ってきたといわれる「餃子」

・空襲で黒焦げになった市役所近くの大いちょうにちなみ,いちょうの形をしたかまぼこ入りの「大いちょう汁」

・市でたくさん生産されているきゅうりやもやしを使った「からしあえ」

・全国2位の生産量を誇る牛乳+マスカットを使った「ゼリー」

とてもおいしくいただきましたが,食べながらいろいろと考えさせられるメニューでした。

ンチ」でした。

・麦や大豆など16種類の雑穀が入った「十六穀ご飯」

・戦時中に中国にいた陸軍兵士たちが味を持ち帰ってきたといわれる「餃子」

・空襲で黒焦げになった市役所近くの大いちょうにちなみ,いちょうの形をしたかまぼこ入りの「大いちょう汁」

・市でたくさん生産されているきゅうりやもやしを使った「からしあえ」

・全国2位の生産量を誇る牛乳+マスカットを使った「ゼリー」

とてもおいしくいただきましたが,食べながらいろいろと考えさせられるメニューでした。

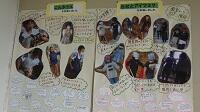

第2回授業参観の様子~その2~

昨日に引き続き,第2回授業参観(主に午後)の様子をお伝えいたします。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

お忙しい中,たくさんの保護者の皆様にお越しいただき,ありがとうございました。

あと3週間あまりで夏休みを迎えます。

まずは,夏休みに入るまでの期間,本校の子どもたち一人一人が,明るく元気に,そして楽しく学校生活を送れるよう,保護者の皆様が安心してお子さんを学校に送り出すことができるよう,全教職員で全力で取り組んでまいります。

※次回,第3回授業参観は11月4日(木)を予定しております。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

お忙しい中,たくさんの保護者の皆様にお越しいただき,ありがとうございました。

あと3週間あまりで夏休みを迎えます。

まずは,夏休みに入るまでの期間,本校の子どもたち一人一人が,明るく元気に,そして楽しく学校生活を送れるよう,保護者の皆様が安心してお子さんを学校に送り出すことができるよう,全教職員で全力で取り組んでまいります。

※次回,第3回授業参観は11月4日(木)を予定しております。

第2回授業参観の様子~その1~

昨日の授業参観(午前中)の様子をお伝えいたします。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

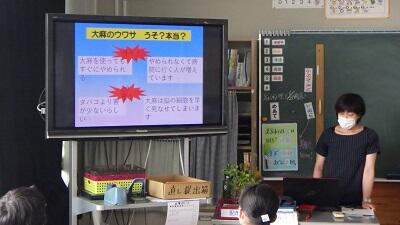

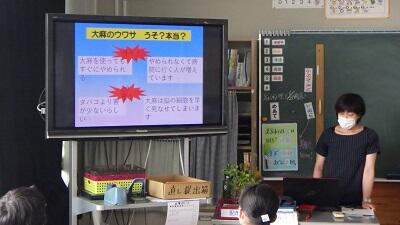

【6年生】※3校時 学級活動「薬物乱用防止教室」

明日は授業参観(主に午後)の様子をお伝えします。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】※3校時 学級活動「薬物乱用防止教室」

明日は授業参観(主に午後)の様子をお伝えします。

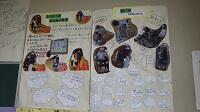

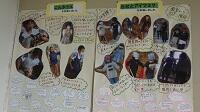

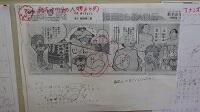

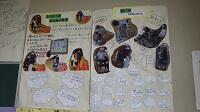

素敵な作品がいっぱい

本日のオープンスクール,第2回授業参観に,お忙しい中,たくさんの保護者の皆様にご来校いただき,ありがとうございました。また,お住いの地区ごとの参観時間帯の指定,「健康チェックカード」の提出等にもご協力いただき,重ねて感謝申し上げます。

本日の授業参観の際にもご覧いただきましたが,各学年の教室や廊下当の掲示,作品などをご紹介いたします。

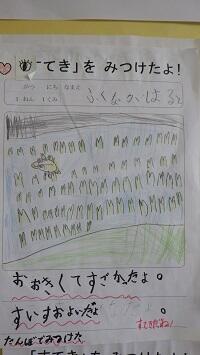

【1年生】国語「ひらがなあつめ」 生活「すてきをみつけたよカード」

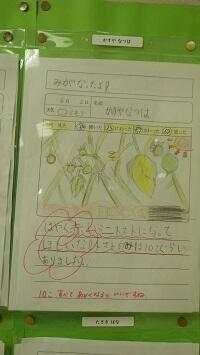

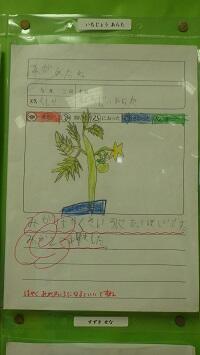

【2年生】生活「かんさつカード」

【3年生】図工「つかってたのしい カラフルねん土」

【4年生】自主学習ノート 総合「みんなにやさしいまちづくり」

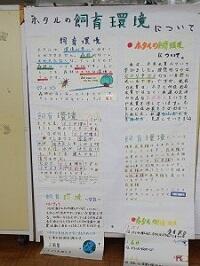

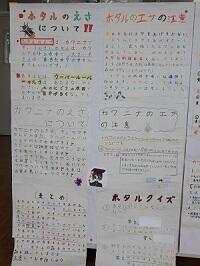

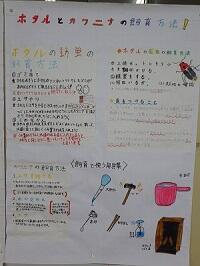

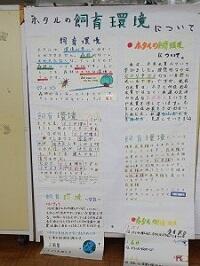

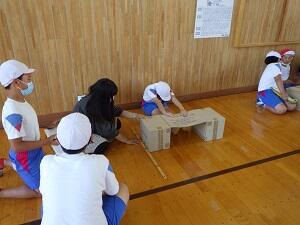

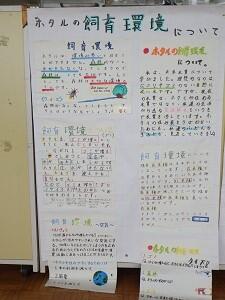

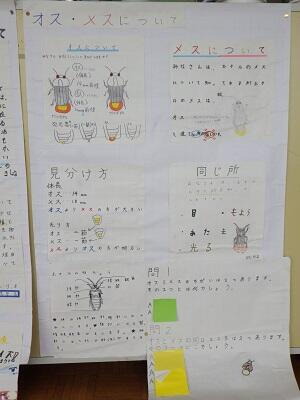

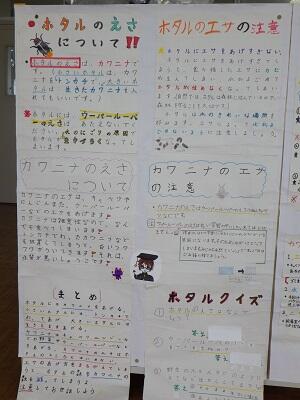

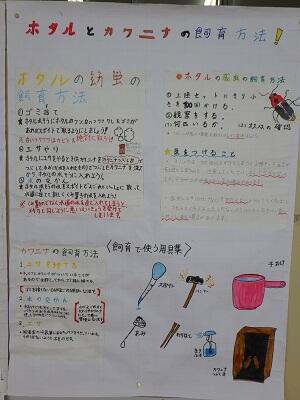

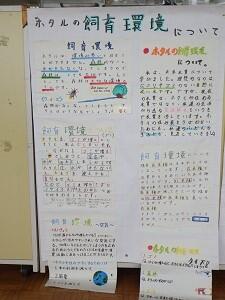

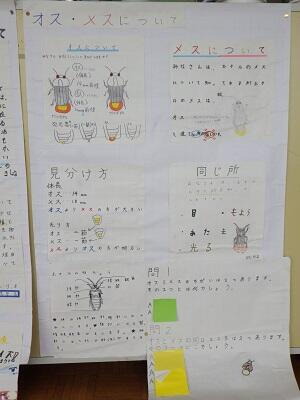

【5年生】国語「漢字の成り立ち」 書写(毛筆) ホタル調べ

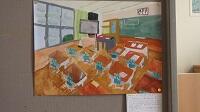

【6年生】図工「お気に入りの場所」 学習コーナー

立体感,遠近感を意識しながら上手に描かれています。

本日の授業参観における子どもたちの様子は明日お伝えいたします。

本日の授業参観の際にもご覧いただきましたが,各学年の教室や廊下当の掲示,作品などをご紹介いたします。

【1年生】国語「ひらがなあつめ」 生活「すてきをみつけたよカード」

【2年生】生活「かんさつカード」

【3年生】図工「つかってたのしい カラフルねん土」

【4年生】自主学習ノート 総合「みんなにやさしいまちづくり」

【5年生】国語「漢字の成り立ち」 書写(毛筆) ホタル調べ

【6年生】図工「お気に入りの場所」 学習コーナー

立体感,遠近感を意識しながら上手に描かれています。

本日の授業参観における子どもたちの様子は明日お伝えいたします。

タブレットを使ったドリル学習

これまで,各学年におけるタブレットを使った学習等の様子をご紹介してきました。

今日は,4年生の国語で,タブレットを使ったドリル(「AI型個別学習ドリル」)学習の様子をお伝えいたします。

4年生では,3年生で習った漢字の復習ドリルに挑戦!

大型テレビに,子どもたちと同じタブレットの画面を写して説明。

紙製のドリルに取り組んでいるときより集中しているかも?

漢字の読み方を考えて,タッチペンや手書きで入力。

全問終えた後は,ボタン1つで答え合わせしてくれます。

また操作等で困ったときは,ICT支援員の水町先生が丁寧に教えてくださいます。

5・6年生も,同様の学習に挑戦し始めています。

下学年においても,基本的な操作の定着を図りつつ,ドリルにも段階的に取り組んでまいります。

今日は,4年生の国語で,タブレットを使ったドリル(「AI型個別学習ドリル」)学習の様子をお伝えいたします。

4年生では,3年生で習った漢字の復習ドリルに挑戦!

大型テレビに,子どもたちと同じタブレットの画面を写して説明。

紙製のドリルに取り組んでいるときより集中しているかも?

漢字の読み方を考えて,タッチペンや手書きで入力。

全問終えた後は,ボタン1つで答え合わせしてくれます。

また操作等で困ったときは,ICT支援員の水町先生が丁寧に教えてくださいます。

5・6年生も,同様の学習に挑戦し始めています。

下学年においても,基本的な操作の定着を図りつつ,ドリルにも段階的に取り組んでまいります。

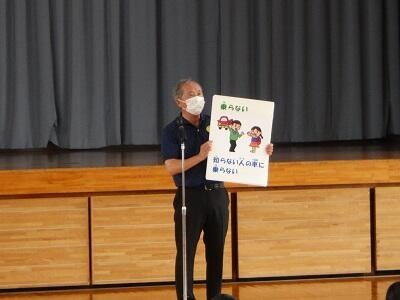

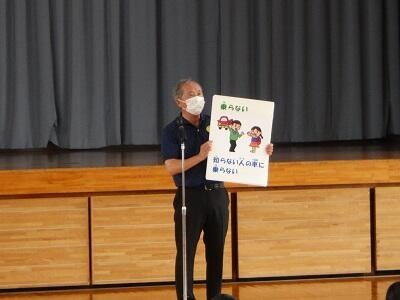

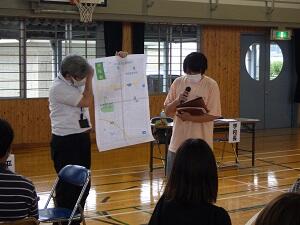

交通安全教室を行いました!

今日の午前中,下学年,上学年に分かれて,宇都宮市役所生活安心課防犯・交通安全グループの方2名を講師にお招きし,交通ルールやマナー,事故の未然防止などについて考える「交通安全教室」を屋内運動場で行いました。

はじめに,歩行者や自転車の交通ルール,信号や標識,交差点で注意することなどに関するクイズを行いました。

次に,代表の児童3名に協力してもらい,歩行時に気を付けること,自転車の安全な走り方について考えました。

また,代表児童2名に手伝ってもらい,ヘルメットの重要性を確認する実験を行いました。

その他,雨の日に潜む危険,家が多く建っている地域の交差点での危険について,確認しました。

今日の交通安全教室を通して,子どもたちは交通事故の怖さ,事故にあわないよう,どのように行動すればよいかについて学ぶことができたようです。

今後とも、登下校時を含め,改めて道路や走っている車などの様子に気をつけさせながら,繰り返し「自分の命は自分で守る」という意識づけに心がけていきたいと思います。

はじめに,歩行者や自転車の交通ルール,信号や標識,交差点で注意することなどに関するクイズを行いました。

次に,代表の児童3名に協力してもらい,歩行時に気を付けること,自転車の安全な走り方について考えました。

また,代表児童2名に手伝ってもらい,ヘルメットの重要性を確認する実験を行いました。

その他,雨の日に潜む危険,家が多く建っている地域の交差点での危険について,確認しました。

今日の交通安全教室を通して,子どもたちは交通事故の怖さ,事故にあわないよう,どのように行動すればよいかについて学ぶことができたようです。

今後とも、登下校時を含め,改めて道路や走っている車などの様子に気をつけさせながら,繰り返し「自分の命は自分で守る」という意識づけに心がけていきたいと思います。

宮っ子チャレンジ無事終了!

21日(月)から今日までの5日間,本校卒業生で瑞穂野中の2年生3名が,「宮っ子チャレンウィーク」で,授業中に子どもたちの学習を支援したり,給食を一緒に食べたり休み時間に遊んだりと,学校の先生の仕事を体験しました。

3名ともに,担当学年の先生の指示を受けて,積極的に活動してくれました。

5日間の学習を終えた中学生からは「とても楽しく過ごすことができました。」「いい経験になりました。」との感想が,本校の先生方からは「3名とも立派になったね。」「本当によく頑張っていました。」との声がそれぞれ聞かれました。

3名の中学生には,ぜひ今回の体験を今後の進路選択等に生かしてほしいと思います。

3名ともに,担当学年の先生の指示を受けて,積極的に活動してくれました。

5日間の学習を終えた中学生からは「とても楽しく過ごすことができました。」「いい経験になりました。」との感想が,本校の先生方からは「3名とも立派になったね。」「本当によく頑張っていました。」との声がそれぞれ聞かれました。

3名の中学生には,ぜひ今回の体験を今後の進路選択等に生かしてほしいと思います。

クラブ活動から

昨日の6校時は,今年度3回目のクラブ活動の時間でした。

【バドミントンクラブ】

屋内運動場で,シャトルを打ち合う練習をしました。

はじめのうちは,シャトルをうまく打つことができず,なかなか苦戦している様子が見られましたが,時間がたつにつれ,少しずつラリーを長く続けられるようになりました。

【屋外スポーツクラブ】

広い校庭で,リレーやドッジボールをやりました。

あまり日差しが強くなかったこともあり,子どもたちは元気に活動していました。

【サイエンスクラブ】

プラバン作りに挑戦しました。

思い思いの絵やデザインをえがいた素敵な作品ができあがりました。

【ゲームクラブ】

3つのグループに分かれて,ジェンガやトランプ,ウルフゲームをしました。

担当の土屋先生もノリノリでした。

【パソコンクラブ】

前回作成したオリジナル名刺を修正したり,印刷してカードにしたりしました。

いつも授業などでタブレットを使いこなしている4~6年生。みんなスムーズにパソコンを操作しながら作業を進め,名刺を完成させました。

次回のクラブ活動は7月8日(木)です。次回もとても楽しみです。

【バドミントンクラブ】

屋内運動場で,シャトルを打ち合う練習をしました。

はじめのうちは,シャトルをうまく打つことができず,なかなか苦戦している様子が見られましたが,時間がたつにつれ,少しずつラリーを長く続けられるようになりました。

【屋外スポーツクラブ】

広い校庭で,リレーやドッジボールをやりました。

あまり日差しが強くなかったこともあり,子どもたちは元気に活動していました。

【サイエンスクラブ】

プラバン作りに挑戦しました。

思い思いの絵やデザインをえがいた素敵な作品ができあがりました。

【ゲームクラブ】

3つのグループに分かれて,ジェンガやトランプ,ウルフゲームをしました。

担当の土屋先生もノリノリでした。

【パソコンクラブ】

前回作成したオリジナル名刺を修正したり,印刷してカードにしたりしました。

いつも授業などでタブレットを使いこなしている4~6年生。みんなスムーズにパソコンを操作しながら作業を進め,名刺を完成させました。

次回のクラブ活動は7月8日(木)です。次回もとても楽しみです。

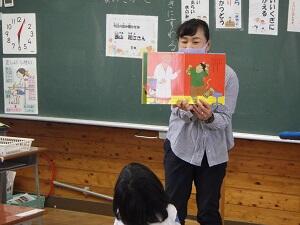

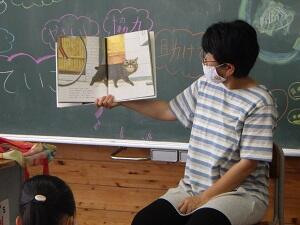

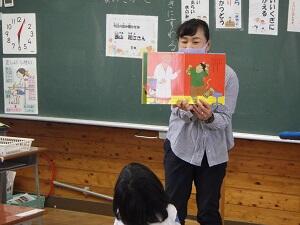

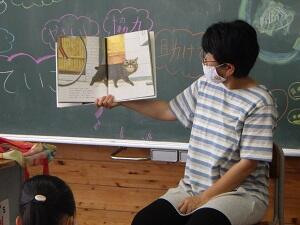

民話語り&読み聞かせ&ミニ読書週間

先週に続いて,今日の朝の活動の時間に,鈴木節子さん,中根八重子さん,そして本校司書業務担当の田中智子先生による民話語りや読み聞かせを1・3・5年生で行いました。

【1年生】鈴木節子さん

オカリナの演奏や手遊び唄などを交えながら,民話を聞かせてくださいました。

1年生がニコニコ笑顔で語りを聴いていました。

【3年生】田中先生

大きな絵本を使ったことで,いつもよりも子どもたちが集中していました。

【5年生】中根八重子さん

ゆっくりと,「目」と「耳」と「心」で聴くことができる読み聞かせをしてくださいました。

読み聞かせは,夏休み前にあと2回予定しております。

本校では,今日から7月2日(金)まで「ミニ読書週間」になっています。

梅雨の季節で,外で遊べない時も少なくない中,ぜひこの機会に,子どもたち一人一人に,たくさんの本に触れてもらえるといいなと思っています。

【1年生】鈴木節子さん

オカリナの演奏や手遊び唄などを交えながら,民話を聞かせてくださいました。

1年生がニコニコ笑顔で語りを聴いていました。

【3年生】田中先生

大きな絵本を使ったことで,いつもよりも子どもたちが集中していました。

【5年生】中根八重子さん

ゆっくりと,「目」と「耳」と「心」で聴くことができる読み聞かせをしてくださいました。

読み聞かせは,夏休み前にあと2回予定しております。

本校では,今日から7月2日(金)まで「ミニ読書週間」になっています。

梅雨の季節で,外で遊べない時も少なくない中,ぜひこの機会に,子どもたち一人一人に,たくさんの本に触れてもらえるといいなと思っています。

2年生が校外学習に出かけました!

今日の1・2校時に,2年生が生活科の「まちたんけん」で,学区内にある成願寺に校外学習に出かけました。

学校から成願寺までの道のりは,普段登下校時で使っている道路,見慣れた景色のはずですが,子どもたちは,新たに発見したもの,気づいたことがたくさんあったようです。

成願寺に無事到着!

お忙しい中,ご住職にご協力いただき,子どもたちが事前に考えた質問にたくさん答えていただきました。

成願寺には,宇都宮市で2番目に大きいイチョウの木があります。

本堂では,大きな鈴や木魚,金箔の飾りなどを見学しました。

また,人が乗るための輿(こし)が保管されてあり,みんなその中に入って座り心地を確かめていました。

一人一人鐘を打たせてもらいました。

鐘を打つのは簡単そうに思えますが,大きな音を出すには,ちょっとしたコツがあるようです。

毎日朝5時と夕方6時に鐘を打つそうです。

暗い地下のお堂も見学させていただきました。少し怖かったです。

帰り際に雨が降ってきましたが,小谷野副校長先生が届けてくださった傘をさして,無事学校にもどることができました。

今日の見学を通して分かったこと,気づいたことなどをもとにしながら,自分たちの住んでいる地域のよさについてみんなで確かめる学習につなげていきます。

学校から成願寺までの道のりは,普段登下校時で使っている道路,見慣れた景色のはずですが,子どもたちは,新たに発見したもの,気づいたことがたくさんあったようです。

成願寺に無事到着!

お忙しい中,ご住職にご協力いただき,子どもたちが事前に考えた質問にたくさん答えていただきました。

成願寺には,宇都宮市で2番目に大きいイチョウの木があります。

本堂では,大きな鈴や木魚,金箔の飾りなどを見学しました。

また,人が乗るための輿(こし)が保管されてあり,みんなその中に入って座り心地を確かめていました。

一人一人鐘を打たせてもらいました。

鐘を打つのは簡単そうに思えますが,大きな音を出すには,ちょっとしたコツがあるようです。

毎日朝5時と夕方6時に鐘を打つそうです。

暗い地下のお堂も見学させていただきました。少し怖かったです。

帰り際に雨が降ってきましたが,小谷野副校長先生が届けてくださった傘をさして,無事学校にもどることができました。

今日の見学を通して分かったこと,気づいたことなどをもとにしながら,自分たちの住んでいる地域のよさについてみんなで確かめる学習につなげていきます。

いよいよ水泳指導スタート!

今日から水泳学習がスタート!

さっそく2校時に1・3年生,3校時に2・4年生がプールに入りました。

準備運動をしっかり行った後,改めてプールの使い方,水泳の学習のきまりについて確認し,いよいよプールへ。

密にならないよう気を付けながら,シャワーへ。

プールサイドでは,友達との間隔を十分とっていよいよ入水へ。

水慣れ後,水中で息を吐いたり,浮かんだりする動きを確認。

短い距離ですが,縦のコースも使いました。

初めて本校のプールに入った1年生。

短い時間でしたが,北村先生の話をよく聞き,安全に,楽しそうに水慣れの学習を行いました。

本校では,1時間に2つの学年で一緒にプールを使うようにし,担任や体育担当者を中心に常に3名の教員で水泳指導を行います。

コロナ禍による三密の回避を含め,今年度も水泳指導における児童の安全確保の徹底に努めてまいります。

さっそく2校時に1・3年生,3校時に2・4年生がプールに入りました。

準備運動をしっかり行った後,改めてプールの使い方,水泳の学習のきまりについて確認し,いよいよプールへ。

密にならないよう気を付けながら,シャワーへ。

プールサイドでは,友達との間隔を十分とっていよいよ入水へ。

水慣れ後,水中で息を吐いたり,浮かんだりする動きを確認。

短い距離ですが,縦のコースも使いました。

初めて本校のプールに入った1年生。

短い時間でしたが,北村先生の話をよく聞き,安全に,楽しそうに水慣れの学習を行いました。

本校では,1時間に2つの学年で一緒にプールを使うようにし,担任や体育担当者を中心に常に3名の教員で水泳指導を行います。

コロナ禍による三密の回避を含め,今年度も水泳指導における児童の安全確保の徹底に努めてまいります。

「宮っ子チャレンジ」の中学生が本校へ!

今週21日から25日までの期間,本校の卒業生の瑞穂野中2年生3名が,職業体験学習(宮っ子チャレンジ)に来てくれています。

1日目の今日は,3・4年生を中心に,学習の補助や学年花壇の作業,休み時間の遊びなどに,子どもたちと一緒に過ごしてくれました。

1週間という短い期間ではありますが,3名の中学生にとって,将来について考えるよい機会となるといいなと思います。

1日目の今日は,3・4年生を中心に,学習の補助や学年花壇の作業,休み時間の遊びなどに,子どもたちと一緒に過ごしてくれました。

1週間という短い期間ではありますが,3名の中学生にとって,将来について考えるよい機会となるといいなと思います。

生活科や理科の学習から

1年生が育てているあさがおの葉が大きくなってきたので,今日の生活科の時間に,鉢に支柱をつけ,みんなで観察記録をかきました。

5・6年生が植えてくれたサツマイモ畑に,2年生手作りの看板が立ちました。

3年生は,梅雨の合い間の好天気の中,みんなで学年花壇の整備を行い,ひまわりやホウセンカなどを植えました。

4年生は,乾電池を使った実験にちょう戦。検流計で,つなぎ方が異なる場合の電流の強さの違いを調べました。

気がつけば,あと1か月ほどで夏休み。

各学年ともに,腰を据えて学習に取り組んでいます。

5・6年生が植えてくれたサツマイモ畑に,2年生手作りの看板が立ちました。

3年生は,梅雨の合い間の好天気の中,みんなで学年花壇の整備を行い,ひまわりやホウセンカなどを植えました。

4年生は,乾電池を使った実験にちょう戦。検流計で,つなぎ方が異なる場合の電流の強さの違いを調べました。

気がつけば,あと1か月ほどで夏休み。

各学年ともに,腰を据えて学習に取り組んでいます。

心を豊かにする「読み聞かせ」スタート!

今年度も,図書館司書担当とともに,5名の地域ボランティアの皆さんにご協力いただき,木曜日の朝の活動の時間に読み聞かせを行います。

昨日は,今年度第1回目の読み聞かせの日でした。

【1年生】 西山和江さん

【2年生】 増渕幸子さん(地域学校協働活動推進員)

【3年生】 田﨑博美さん

【4年生】 加藤敏子様

【5年生】 高村静香さん

【6年生】 田中智子先生(本校図書館司書業務担当)

みんな,「目」と「耳」と「心」で,集中して聴き入っていました。

まずは1学期末までに,計9回の読み聞かせ,民話語り,ブックトークなどを予定しています。ボランティアの皆様,引き続きよろしくお願いいたします。

読書や読み聞かせ等により,いろいろな本に出会うことは,子どもたちの心を豊かにすることにつながります。

ご家庭でも,ぜひ本に触れる機会を設けていただけますようお願いいたします。

昨日は,今年度第1回目の読み聞かせの日でした。

【1年生】 西山和江さん

【2年生】 増渕幸子さん(地域学校協働活動推進員)

【3年生】 田﨑博美さん

【4年生】 加藤敏子様

【5年生】 高村静香さん

【6年生】 田中智子先生(本校図書館司書業務担当)

みんな,「目」と「耳」と「心」で,集中して聴き入っていました。

まずは1学期末までに,計9回の読み聞かせ,民話語り,ブックトークなどを予定しています。ボランティアの皆様,引き続きよろしくお願いいたします。

読書や読み聞かせ等により,いろいろな本に出会うことは,子どもたちの心を豊かにすることにつながります。

ご家庭でも,ぜひ本に触れる機会を設けていただけますようお願いいたします。

1年生 生活科の学習から

6月7日(月)に,1年生の生活科の学習で,学校周辺を中心に「通学路探検」を行いました。その時に,見つけたことや気がついたことなどを絵や文でまとめたカードを使って,友達に伝える活動を3校時に行いました。

【発表の仕方,話の聞き方,質問の仕方を確認】

児童が発表したことを聞いて,北村先生がいろいろ質問します。

その質問に,児童が答えます。

【グループになって発表】

【振り返り】

「ふりかえりカード」で,今日の学習のがんばりを自己評価しました。

入学してから2か月半あまり。

先生の話をよく聞いて,グループになって話し合うことができるようになった1年生!どんどん成長しています!

【発表の仕方,話の聞き方,質問の仕方を確認】

児童が発表したことを聞いて,北村先生がいろいろ質問します。

その質問に,児童が答えます。

【グループになって発表】

【振り返り】

「ふりかえりカード」で,今日の学習のがんばりを自己評価しました。

入学してから2か月半あまり。

先生の話をよく聞いて,グループになって話し合うことができるようになった1年生!どんどん成長しています!

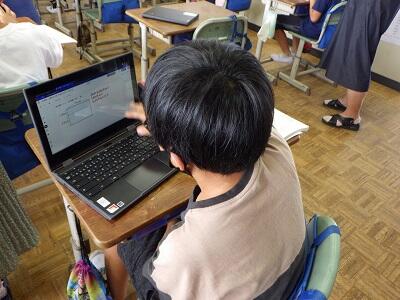

タブレット(クロームブック)を使って

本校では,どの学年においても,学校生活の様々な場でタブレット(クロームブック)を使う機会を設けながら,基礎操作の定着に努めているところです。

5年生では,算数の「小数のかけ算」の学習で,課題に対する自分の解決方法をまとめたり,一人一人が考えたことを共有したり発表したりする場面で活用しています。

5年生では,算数の「小数のかけ算」の学習で,課題に対する自分の解決方法をまとめたり,一人一人が考えたことを共有したり発表したりする場面で活用しています。

見守り隊の皆様との情報交換会

昨日6月14日(月)の放課後,日頃よりお世話になっております地域の「見守り隊」の皆様,PTA生活指導部の皆様,本校教職員との情報交換会を本校屋内運動場で行いました。

【スクールガードチーフ 長谷川様からのごあいさつ】

「絶対事故を起こさない」との思いをもって,子どもたちを見守ろうと呼びかけてくださいました。

【南警察署 警察スクールサポーター 髙島様のご講話】

「常に現状把握に努めること」「子どもを見守る大人の姿を見せ続けること」の大切さについてご講話いただきました。

【地区ごとの情報交換】

短時間ではありましたが,子どもたちの安全安心のために,参加された皆様が大変熱心に取り組んでくださり,大変ありがとうございました。今回いただきました情報をもとに,引き続き,本校児童の安全確保に全力で取り組んでまいります。

【スクールガードチーフ 長谷川様からのごあいさつ】

「絶対事故を起こさない」との思いをもって,子どもたちを見守ろうと呼びかけてくださいました。

【南警察署 警察スクールサポーター 髙島様のご講話】

「常に現状把握に努めること」「子どもを見守る大人の姿を見せ続けること」の大切さについてご講話いただきました。

【地区ごとの情報交換】

短時間ではありましたが,子どもたちの安全安心のために,参加された皆様が大変熱心に取り組んでくださり,大変ありがとうございました。今回いただきました情報をもとに,引き続き,本校児童の安全確保に全力で取り組んでまいります。

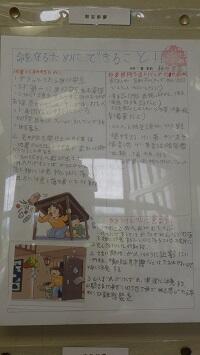

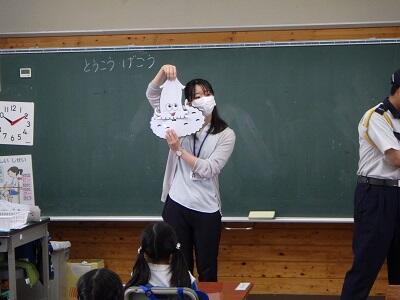

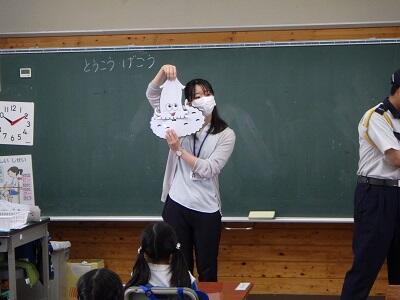

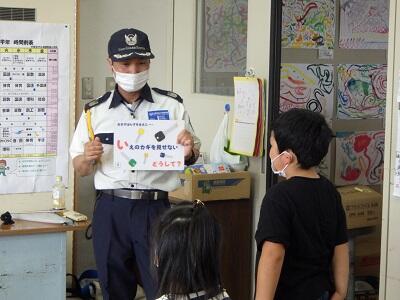

ALSOK防犯教室を行いました!

今日の2~4校時に,1・3・5年生対象に防犯教室を行いました。

ALSOK(株)北関東警備保障様のご協力により,普段警備等の業務にあたっている職員の方を講師に,登下校時や留守番時において,どのような行動すればよいか,また広く住んでいる地域に潜む身近な危険などについて考えました

【1年生】

「いかのおすし」を中心に,不審者等に出会ったら,覚えておくことや大人に伝えることなどについて学びました。

【3年生】

留守番など,家で一人で過ごす際の対応について学びました。

合言葉「い・い・ゆ・だ・な」について,ぜひお子さんに聞いてみてください。

【5年生】

地図を使って,いろいろなところに潜む危険について考えました。

本校では,日頃より安全・安心について,子どもたちと一緒に繰り返し確認しております。今回の防犯教室を通して,さらに安全に対する意識を高めることができたのではないかと思います。

ALSOKあんしん教室の講師の皆様,ありがとうございました!

ALSOK(株)北関東警備保障様のご協力により,普段警備等の業務にあたっている職員の方を講師に,登下校時や留守番時において,どのような行動すればよいか,また広く住んでいる地域に潜む身近な危険などについて考えました

【1年生】

「いかのおすし」を中心に,不審者等に出会ったら,覚えておくことや大人に伝えることなどについて学びました。

【3年生】

留守番など,家で一人で過ごす際の対応について学びました。

合言葉「い・い・ゆ・だ・な」について,ぜひお子さんに聞いてみてください。

【5年生】

地図を使って,いろいろなところに潜む危険について考えました。

本校では,日頃より安全・安心について,子どもたちと一緒に繰り返し確認しております。今回の防犯教室を通して,さらに安全に対する意識を高めることができたのではないかと思います。

ALSOKあんしん教室の講師の皆様,ありがとうございました!

生活科や理科での栽培活動

今週は気温が高い日が続きました。

学校では,子どもたちにこまめに水分補給するよう声をかけながら,屋外での活動に取り組ませています。

生活科や理科で取り組んでいる草花や野菜などの栽培活動についてご紹介します。

【1年生】あさがお

【2年生】ミニトマト,なす,きゅうりなどの野菜

【3年生】ホウセンカ,マリーゴールドなど

【4年生】ひょうたん,ヘチマなど

毎朝欠かさずに水やりをしながら,「芽が出たかな?」「葉っぱが大きくなった。」「つぼみがあるかな?」などいろいろと観察している1~4年生です。

【水泳指導】

来週16日(水)の「プール開き」後,天候や気温,水温などの実施基準を踏まえ,感染対策を徹底した上で,水泳指導が始まります。

プールの準備は万全!

学校では,子どもたちにこまめに水分補給するよう声をかけながら,屋外での活動に取り組ませています。

生活科や理科で取り組んでいる草花や野菜などの栽培活動についてご紹介します。

【1年生】あさがお

【2年生】ミニトマト,なす,きゅうりなどの野菜

【3年生】ホウセンカ,マリーゴールドなど

【4年生】ひょうたん,ヘチマなど

毎朝欠かさずに水やりをしながら,「芽が出たかな?」「葉っぱが大きくなった。」「つぼみがあるかな?」などいろいろと観察している1~4年生です。

【水泳指導】

来週16日(水)の「プール開き」後,天候や気温,水温などの実施基準を踏まえ,感染対策を徹底した上で,水泳指導が始まります。

プールの準備は万全!

朝の活動

本校では,登校後の8時10分~25分の15分間を「朝の活動」の時間とし,曜日ごとに基礎的な学習,読書,トークタイムなどに充てています。

今日は「がっちり学習」で,国語や算数の基礎問題にチャレンジしました。

どの学年でも,子どもたちが8時10分のチャイムに合わせ,先生からの指示を待つことなく,集中して問題プリントに取り組み始めます。

机の上に,タブレット(クロームブック)が出ています。

特に3年生以上は,登校後,自分のクロームブックを開いて,担任からの今日の学校生活に関する連絡,明日の準備等について,確認をしたりスタンダードダイアリーに書き写したりするのが日課になっています。

授業中だけでなく学校生活の様々な場面で,タブレット(クロームブック)の活用に努めているところです。

今日は「がっちり学習」で,国語や算数の基礎問題にチャレンジしました。

どの学年でも,子どもたちが8時10分のチャイムに合わせ,先生からの指示を待つことなく,集中して問題プリントに取り組み始めます。

机の上に,タブレット(クロームブック)が出ています。

特に3年生以上は,登校後,自分のクロームブックを開いて,担任からの今日の学校生活に関する連絡,明日の準備等について,確認をしたりスタンダードダイアリーに書き写したりするのが日課になっています。

授業中だけでなく学校生活の様々な場面で,タブレット(クロームブック)の活用に努めているところです。

新体力テストを行いました

今日の2・3時間目に,校庭と屋内運動場で新体力テストを行いました。

1~4年生は学年ごとにいくつかの班に分かれて,5・6年生は測定の補助や記録の仕事と並行し工夫しながら,それぞれ5か所をまわり,無事記録の測定を終えることができました。

【ソフトボール投げ】担当:佐藤先生,5・6年生8名

測定し終わった後,お礼のあいさつがしっかりできました。

【立ち幅跳び】担当:小川先生,土屋先生,5・6年生12名

【反復横跳び】担当:沼子先生、諏訪先生,5・6年生16名

決められたラインをきちんと跨いでいるか確認しながら,5・6年生が跳んだ回数を数えてくれました。

【長座体前屈】担当:殿塚先生,髙木先生,5・6年生10名

背中と腰を壁にしっかりつけて・・・

勢いをつけずに,ゆっくり両手で箱を押します。

【握力】担当:君島先生,5・6年生4名

まっすぐに立って,片方の腕をぴんと伸ばして,手に力を入れて・・・

いい記録が出たかな?

気温が高く,日差しも強くなってきた時間帯での実施のため,随時水分補給をするよう声をかけながら,また,5・6年生の協力の中で,無事終えることができました。

今回の測定結果をもとに本校の児童の体力状況を改めて分析し,体育の学習等で活用してまいります。

1~4年生は学年ごとにいくつかの班に分かれて,5・6年生は測定の補助や記録の仕事と並行し工夫しながら,それぞれ5か所をまわり,無事記録の測定を終えることができました。

【ソフトボール投げ】担当:佐藤先生,5・6年生8名

測定し終わった後,お礼のあいさつがしっかりできました。

【立ち幅跳び】担当:小川先生,土屋先生,5・6年生12名

【反復横跳び】担当:沼子先生、諏訪先生,5・6年生16名

決められたラインをきちんと跨いでいるか確認しながら,5・6年生が跳んだ回数を数えてくれました。

【長座体前屈】担当:殿塚先生,髙木先生,5・6年生10名

背中と腰を壁にしっかりつけて・・・

勢いをつけずに,ゆっくり両手で箱を押します。

【握力】担当:君島先生,5・6年生4名

まっすぐに立って,片方の腕をぴんと伸ばして,手に力を入れて・・・

いい記録が出たかな?

気温が高く,日差しも強くなってきた時間帯での実施のため,随時水分補給をするよう声をかけながら,また,5・6年生の協力の中で,無事終えることができました。

今回の測定結果をもとに本校の児童の体力状況を改めて分析し,体育の学習等で活用してまいります。

1年生もタブレットにちょう戦!

毎週火曜日は,ICT支援員の水町先生が来校され,タブレット(クロームブック)の使い方を教えてくださいます。

今日は1年生がタブレットに挑戦!

今日は,パスワードの入力などの基本操作を繰り返し確認しました。

3年生以上は今週末⇒来週末に,今月末には全学年がタブレット(クロームブック)の家庭への持ち帰りを予定しております。

まずは,基本的な操作方法をしっかり身に付けさせた上で,特に低・中学年については少しずつ学習で活用する機会を増やしていきたいと考えています。

今日は1年生がタブレットに挑戦!

今日は,パスワードの入力などの基本操作を繰り返し確認しました。

3年生以上は

まずは,基本的な操作方法をしっかり身に付けさせた上で,特に低・中学年については少しずつ学習で活用する機会を増やしていきたいと考えています。

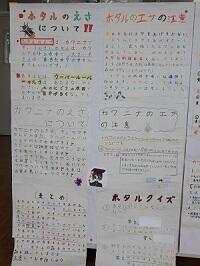

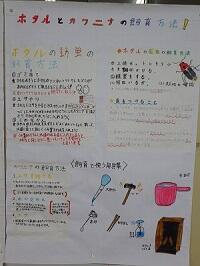

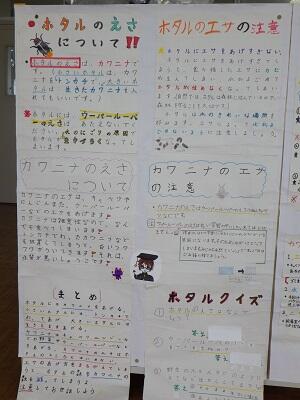

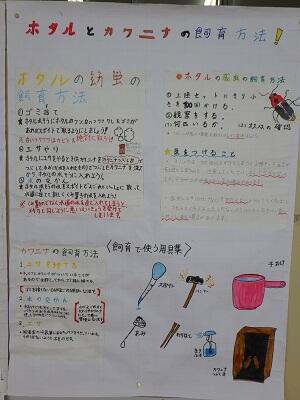

5年生がホタルを育てています!

5月中旬に蛍光会の方の講話をうかがった後,6年生から5年生にホタルの世話係が引き継がれました。

5年生では,全員で飼育内容を確認するとともに,ホタルの特徴などについてまとめる活動を行った上で,毎日幼虫へのえさやりなどの仕事をしながら,ホタルの様子を観察しています。

5年生では,全員で飼育内容を確認するとともに,ホタルの特徴などについてまとめる活動を行った上で,毎日幼虫へのえさやりなどの仕事をしながら,ホタルの様子を観察しています。

子どもたちの体力の把握に向けて

子どもたちの運動能力や体力の実態を把握するため,今週6月9日(水)の2・3校時に,全校一斉で「新体力テスト」を行う時間を設けます。

当日に行うのは「ソフトボール投げ」「反復横跳び」「立ち幅跳び」「長座体前屈」「握力」の5つです。

すでに,体育の授業等を使って「50m走」の記録を測定しました。

もう一つの「シャトルラン」(持久力の測定)については,今週から来週にかけて,各学年において,体育の時間に行いことになっております。

今日はさっそく6年生がチャレンジしました。

走るなどの運動を行う際には,飛沫が飛ばないよう気を付けながら,マスクを外して活動しています。

記録係の児童はマスクを着用!

「上体起こし」につきましては,ご家庭で測定いただくことになります。後日お知らせいたしますので,その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。

今回の記録・結果を参考に,本校の子どもたちの体力向上を図る取組を進めてまいります。

当日に行うのは「ソフトボール投げ」「反復横跳び」「立ち幅跳び」「長座体前屈」「握力」の5つです。

すでに,体育の授業等を使って「50m走」の記録を測定しました。

もう一つの「シャトルラン」(持久力の測定)については,今週から来週にかけて,各学年において,体育の時間に行いことになっております。

今日はさっそく6年生がチャレンジしました。

走るなどの運動を行う際には,飛沫が飛ばないよう気を付けながら,マスクを外して活動しています。

記録係の児童はマスクを着用!

「上体起こし」につきましては,ご家庭で測定いただくことになります。後日お知らせいたしますので,その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。

今回の記録・結果を参考に,本校の子どもたちの体力向上を図る取組を進めてまいります。

運動会を振りかえって~その4~

運動会もクライマックスへ・・・

【瑞南音頭】

地域学校協働活動推進員の増渕幸子様の指導の下,子どもたちと一緒に,おうちの方,先生方も楽しく踊りました。

今年度復活した「全校リレー!」

みんな「バトンをつなごう!」という強い気持ちをもって,全力で走り切りました。

【全校リレー(1~3年)】

【全校リレー(4~6年)】

【閉会式】

今年の運動会のスローガンは,6年の小薬眞子さんが考えてくれた「くじけても 勝利を信じて かけ抜けろ」でした。

昨年度に引き続き,白組が優勝!紅組も最後までよく頑張りました!

退場も堂々と!

最後の最後まで全力を尽くして一生懸命頑張った子どもたちに,感動と勇気をもらいました。子どもたちには,この貴重な経験をこれからの学校生活の中でぜひ生かしてもらいたいと思います。

最後に,ご参観くださいました保護者の皆様,ご家族の皆様,最後まで熱い声援,ありがとうございました。

【瑞南音頭】

地域学校協働活動推進員の増渕幸子様の指導の下,子どもたちと一緒に,おうちの方,先生方も楽しく踊りました。

今年度復活した「全校リレー!」

みんな「バトンをつなごう!」という強い気持ちをもって,全力で走り切りました。

【全校リレー(1~3年)】

【全校リレー(4~6年)】

【閉会式】

今年の運動会のスローガンは,6年の小薬眞子さんが考えてくれた「くじけても 勝利を信じて かけ抜けろ」でした。

昨年度に引き続き,白組が優勝!紅組も最後までよく頑張りました!

退場も堂々と!

最後の最後まで全力を尽くして一生懸命頑張った子どもたちに,感動と勇気をもらいました。子どもたちには,この貴重な経験をこれからの学校生活の中でぜひ生かしてもらいたいと思います。

最後に,ご参観くださいました保護者の皆様,ご家族の皆様,最後まで熱い声援,ありがとうございました。

運動会を振りかえって~その3~

運動会後半の様子です。

【2・4・6年 障害走】

【1・3・5年 徒競走】

【4~6年 瑞南ソーラン2021】

本校の伝統である「瑞南ソーラン」を4~6年生が力強く舞いました。

「ソーラン」のアナウンス担当は3年生2名。

ゆっくり,はっきりとした声で,上手に説明できました。

【2・4・6年 障害走】

【1・3・5年 徒競走】

【4~6年 瑞南ソーラン2021】

本校の伝統である「瑞南ソーラン」を4~6年生が力強く舞いました。

「ソーラン」のアナウンス担当は3年生2名。

ゆっくり,はっきりとした声で,上手に説明できました。

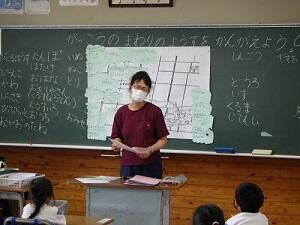

新たな気持ちで!

大きな行事の一つである運動会を無事終え,各学年とも,新たな気持ちで各教科の学習に集中して取り組んでいます。

【1年生】

生活科の「学校のまわりのようすをかんがえよう」の学習の一環で,通学路をめぐる校外学習に向け,事前学習を行いました。

また,毎朝水やりをしている「あさがお」について,見たことや気がついたことを一生懸命記録しています。

【4年生】

運動会が終わった後,みんなで記念にとった写真が教室に掲示してあります。

【5年生】

社会科の「日本の国土の様子」の学習で,タブレット(クロームブック)を使って,高低差のある土地の様子について学習しています。

みんな気持ちを切り替え,落ち着いて学習に取り組んでいます。

【1年生】

生活科の「学校のまわりのようすをかんがえよう」の学習の一環で,通学路をめぐる校外学習に向け,事前学習を行いました。

また,毎朝水やりをしている「あさがお」について,見たことや気がついたことを一生懸命記録しています。

【4年生】

運動会が終わった後,みんなで記念にとった写真が教室に掲示してあります。

【5年生】

社会科の「日本の国土の様子」の学習で,タブレット(クロームブック)を使って,高低差のある土地の様子について学習しています。

みんな気持ちを切り替え,落ち着いて学習に取り組んでいます。

運動会を振りかえって~その2~

昨日に引き続き,運動会の様子をお伝えいたします。

【2・4・6年 徒競走】

【1・3・5年 障害走】

【1~3年 ダンス】

「鬼滅の刃」の曲に乗って,みんなノリノリで踊りました!

PTA役員の皆様には,暑い中,徒競走や障害走の賞状伝達,広報用の写真撮影,得点掲示などの支援等をいただき,ありがとうございました。

【2・4・6年 徒競走】

【1・3・5年 障害走】

【1~3年 ダンス】

「鬼滅の刃」の曲に乗って,みんなノリノリで踊りました!

PTA役員の皆様には,暑い中,徒競走や障害走の賞状伝達,広報用の写真撮影,得点掲示などの支援等をいただき,ありがとうございました。

運動会を振りかえって~その1~

5月29日(土)に実施した運動会での子どもたちの様子をお伝えします。

【入場~開会式】

やる気いっぱい,元気いっぱいの入場!

開会の言葉や代表あいさつ,誓いの言葉や演技上の注意などを,堂々と述べる大活躍の6年生!

【準備運動】

伸ばしたり,ひねったりといった一つ一つの動きに気を付けて,しっかり体操できました!

【応援合戦】

紅組,白組ともに「絶対勝つぞ!」との強い意気込みが伝わってきました。

明日は,徒競走や障害走,1~3年生のダンスの様子をお伝えします。

【入場~開会式】

やる気いっぱい,元気いっぱいの入場!

開会の言葉や代表あいさつ,誓いの言葉や演技上の注意などを,堂々と述べる大活躍の6年生!

【準備運動】

伸ばしたり,ひねったりといった一つ一つの動きに気を付けて,しっかり体操できました!

【応援合戦】

紅組,白組ともに「絶対勝つぞ!」との強い意気込みが伝わってきました。

明日は,徒競走や障害走,1~3年生のダンスの様子をお伝えします。