文字

背景

行間

今泉小学校の学校日記

栃木県養殖漁業組合からヤシオマスのプレゼント!

【今日の献立】牛乳、麦入りご飯、ヤシオマスのたまり漬け、ピーマンのじゃこいため、みそ汁、おはぎ

今日の献立について、ヤシオマスのVTRを見たり学校栄養士から下記のような内容のお話を伝えたりしながら、みんなで美味しくいただきました。台風のために献立の一部を変更させていただきました。保護者の皆様にはご理解をいただきましてありがとうございました。

今日はヤシオマスのたまり漬が出ました。コロナウイルス感染症の影響で,観光や飲食のお店が営業できなかったり,お客さんが減ったりしてしまい,せっかく大きく育ったのに食べてもらえないヤシオマスがいるということで,国からの補助金を受け,子どもたちにおいしいヤシオマスのことをもっと知ってほしいという願いをこめて,県の養殖漁業組合からプレゼントしていただきました。

また,今日の副菜に使われているピーマンとにんじんは,白楊高校から届けていただいたものです。昨日台風で天候が荒れている中,収穫して届けてくださいました。野菜をおいしく食べるのも残して捨ててしまうのも簡単なことかもしれませんが,届くまでには,育てて収穫して運んで・・・とたくさんの苦労があります。暑い日も台風の日も,寒い日も,当たり前のように食べることができるのは,生産者の方たちが努力をしてくださっているからだということを忘れないでいたいですね。

今日はお彼岸という事もあって,おはぎを給食のデザートで出しました。9月23日の秋分の日を真ん中にした9月20日~26日は秋のお彼岸といって,ご先祖様を供養する日です。お墓参りをして,ご先祖様に,ぼたもちやおはぎをお供えすることで,供養するのが一般的です。亡くなった後も,のどが渇いたりお腹が空いたりしないようにと,水や食べ物をお供えしますが,おはぎをお供えするようになった理由のひとつとして,小豆の赤は邪気を払う効果があると言われていることや、昔は貴重であった砂糖を使うおはぎをご先祖様にお供えすることで、感謝の気持ちを伝えるという理由があるようです。

暑さ寒さも彼岸までという言葉があるように,お彼岸は季節の変わり目とも考えられているようです。確かに,昨日から急に寒くなってきましたよね・・・。洋服で上手に調節して,体調をくずさないようにしてほしいと思います。

ロング仲よし昼休み

14・15・16日の3日に分散して、ロング仲よし昼休みの縦割り共遊を行いました。6年生が中心になって、1年生から6年生までが一緒に遊びを楽しみました。

▼いろいろと遊びのルールを工夫して、楽しんでいました。みんなピース!

▼教師も童心にかえる・・・。

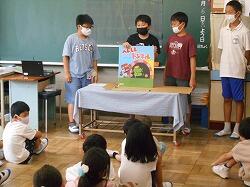

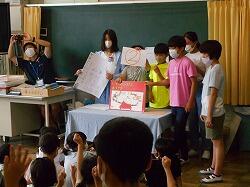

いじめゼロ朝会

いじめゼロ月間に合わせて、今日は、運営委員会の子どもたちが中心となって、いじめゼロ朝会を行いました。事前に作成したパワーポイントの映像を示しながら、今泉小学校の子どもたち全員に向けて、いじめのない学校で安心して生活できるようにするために、お互いに心がけていきたい大切なことを伝えてくれました。今年のいじめゼロステッカー募集にもたくさんの子どもたちが応募しました。その中から、今年のステッカーに選ばれた作品の表彰式も子どもたちが行いました。「自分たちで、いじめについて考え、声をかけ合いながら、みんなでいじめのない学校をつくろう」という思いが伝わってきて、とてもうれしく思いました。

足を上手に振れるかな

1年生が鉄棒に足をかけて伸ばした足をしっかりと振る練習をしていました。上手に足がふれるようになると、足かけあがりができるようになりますね。練習してしっかりと振れるようになると、シールをゲットできるそうです。みんな真剣でした。

美しい月と秋を味わおう

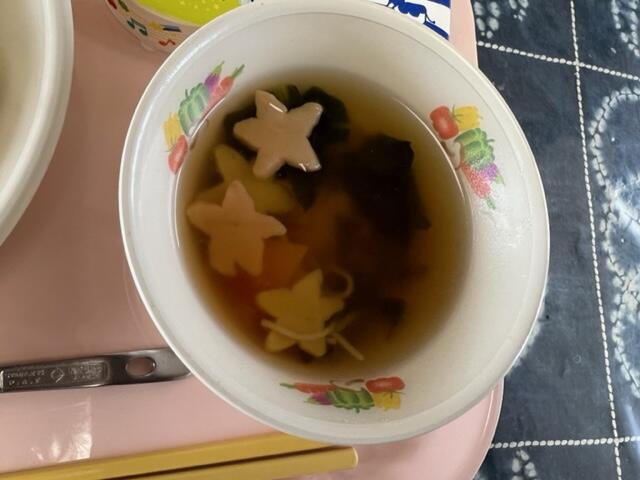

【今日の献立】麦入りご飯、牛乳、さばの味噌煮、菊花あえ、けんちん汁、月見ゼリー

秋を味わう今日の献立。

給食の時間に学校栄養士が学校放送で子どもたちにしたお話を紹介します。

今日9月9日は重陽の節句。重陽の節句は,3月3日の桃の節句や5月5日の端午の節句と並んで無病息災を願う五節句のうちのひとつです。中国では菊は長寿の花として知られ,菊のお茶やお酒を飲む習慣が古くからあります。日本には奈良時代に伝わり,見るだけでなく食べものとしても利用してきました。重陽の節句は,ちょうど菊の咲く季節であり,菊を漬け込んだお酒を飲んだり,食用の菊を食べたりして邪気を払う風習があったため,菊の節句とも呼ばれます。今日の献立の中の菊花あえは,菊の入ったおひたしです。黄色いきれいな色と香り,シャキシャキとした食感が楽しめる季節の料理です。

また明日9月10日は,約150年前まで使われていた昔のこよみの8月15日にあたる,十五夜の日です。十五夜は,お月見、中秋の名月、芋名月とも呼ばれます。日本では平安時代に,貴族の間で水面に映る月を眺めたり,杯に月を映して月見酒を楽しんでいたものが,次第に武士や町民に広まりました。昔は、月の満ち欠けにより月日を知り、農作業を行っていたので,十五夜の満月の夜は大切な節目でもあったようです。

日本では昔から、同じ場所で十五夜と十三夜の両方を観賞する風習が一般的で,どちらか一方だけ観賞するのは「片見月」といって縁起が良くないと言われています。最近では、十五夜の方がよく知られていて,十三夜を知らない人もいますが,両方の月を愛でるのは、日本独特の風情ある風習です。また,寒くなるにつれ空気が乾燥し,月が鮮やかに見えるようになりますので,ぜひどちらの月も楽しんでみてください。(ちなみに今年の十三夜は10月8日です。)

十五夜には,すすきや秋の七草を飾ります。秋の七草とは,萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・撫子(なでしこ)・尾花(おばな※「すすき」のこと)・女郎花(おみなえし)・藤袴(ふじばかま)で,春の七草はお粥にしていただきますが、秋の七草は見て楽しみます。尾花(すすき)には,魔除けの力があると言われています。

また,満月に見立てた月見団子15個と里芋など、秋の農作物や果物をお供えします。月見団子の形は、地方によって様々で,全国的にはまん丸のものが一般的のようですが、里芋のような形のもの,細長い団子に餡を巻いて雲のかかった月を表現したものなど、いろいろな種類があります。お供え物は,縁側や窓辺など、お月様の見えるところにお供えしましょう。

給食では1日早いですが,一足先にお月見ゼリーが出ました。明日の天気は,今のところ良いようです。学校が始まって2週間たち,体や心が少し疲れている人もいるかもしれません。たまにはゆっくりと月を眺めて,おだやかな時間をすごしてみてください。

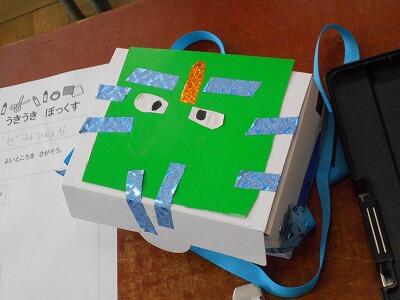

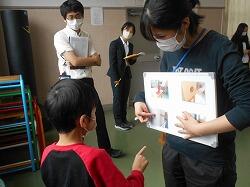

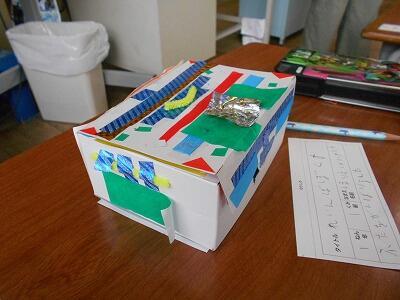

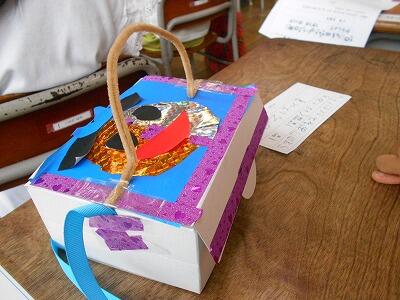

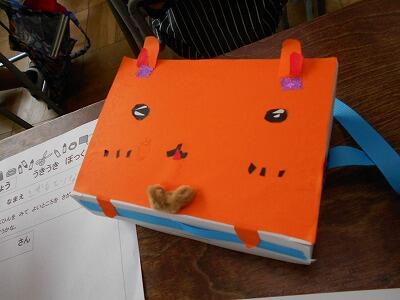

わくわくボックス作ったよ

1年生が図画工作でボックス型のオリジナルバックを作りました。今日は、友達どうしてお互いの作品を見てみようという時間のようです。子どもたちのアイディアや思いのこもったバックたち。どれも素敵ですね。

▼自分のボックス型バックに名前を付けます。「どんな名前にしようかな・・・」

▼まだまだたくさん、素敵な作品がありました。

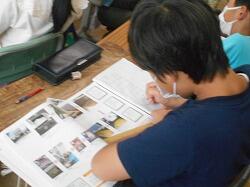

▼友達のバックを見ながら、思ったことをワークシートに書き込んでいました。

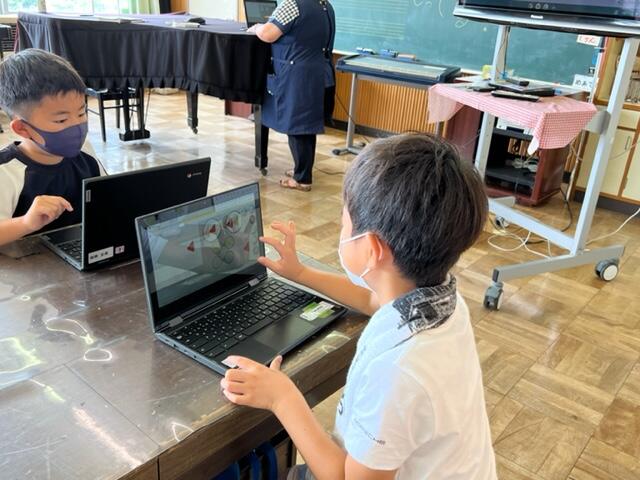

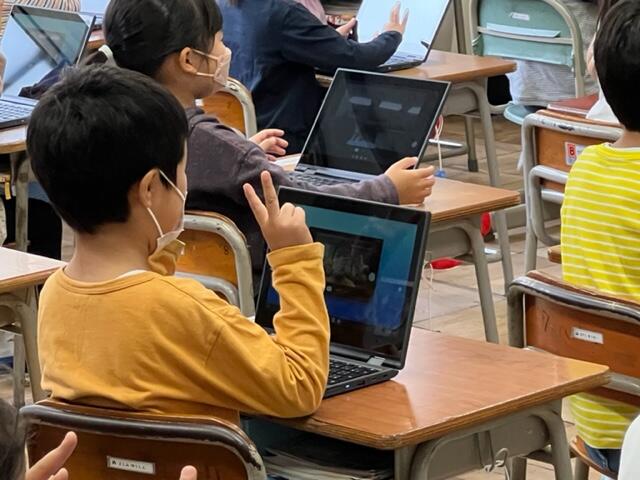

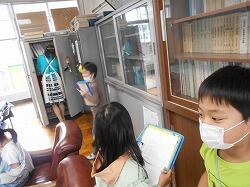

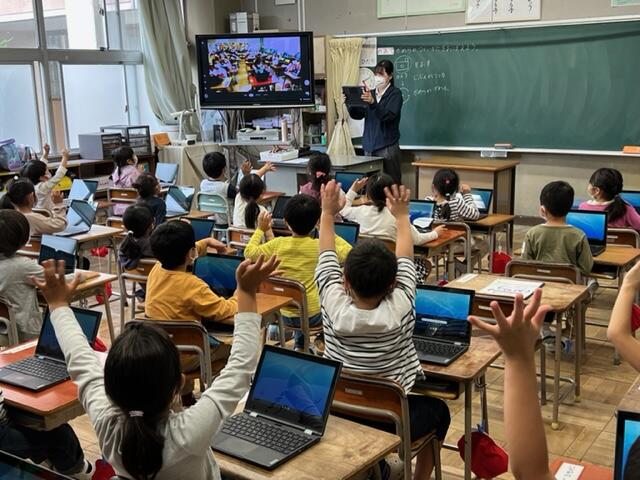

他のクラスと一緒にオンライン授業

5年生の理科の授業をオンラインで行いました。3クラスをGooglemeetでつないで、同時進行で一緒に学習しました。ヘチマの花のつくりや顕微鏡の使い方などについて、動画を視聴したり、ジャムボードをワークシートのように活用して顕微鏡の各部分の名前や使い方を考えたりしました。画像の調整や子どもたちの支援はそれぞれの学級担当教員が行いました。より見やすく分かりやすいオンライン授業づくりも進めていきたいと思います。

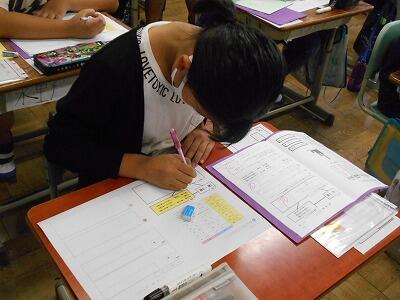

自分と・・友達と・・対話しながら考えを深める子どもたち

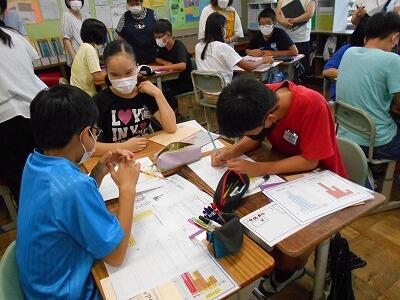

今日は、宇都宮市教育センターの先生をお招きして、授業研究会を行いました。本校では、子どもたちが自分や友達の考えを大切にしながら共に学び合う学習活動をとおして、自らの見方・考え方を広げ深めながら、「学ぶことって楽しいな」と感じられる授業づくりを目指しています。

▼3年生 国語の授業「サーカスのライオン」

物語の場面描写を丁寧に読み込みながら、中心人物の心情や場面の様子などを考えました。話し合い活動では、お互いの考えを聞きながら、「(中心人物は)こんな気持ちもあったんじゃない?」など、さまざまな視点から考えを深める様子が見られました。

▼6年生 算数の授業「データの見方」

2つの学級の読書状況を示した様々なデータから、どちらの学級がより読書量が多いと考えるのか。「自分が選んだ学級の方がより読書量が多いと考えたわけ」を、根拠とするデータ結果をもとに論理的に説明し合いました。かなりレベルの高い内容でしたが、子どもたちはとてもよく話し合っていて、友達の説明を聞きながら、自身の考え方が広がったり変わったりする姿も見られました。

季節は廻り・・・

夏休みが明けて、1週間が経ちました。音楽室から軽快な曲が流れてきました。4年生が、10月に予定されている運動会で発表するダンスの振り付けを、ビデオで確認しながら楽しそうに練習していました。

6時間目のクラブ活動の時間には、各クラブの6年生が卒業アルバム用の写真撮影を行っていました。もうそんな季節なんですね。季節は巡るものだな・・としみじみ感じました。

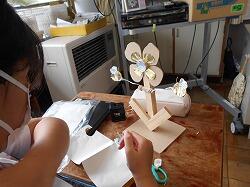

木と金属を組み合わせて何ができるかな?

6年生が木材を組み合わせて作品作りに取り組んでいました。木材と金属パーツの組み合わせを考えて、楽しい作品や日常生活で使えるものなどを思い思いに作っていました。どんな作品に仕上がるか、楽しみですね。

▼アスレチックコースを友達と一緒に工夫したり、ペン立ての使い道に合わせて金属パーツの取り付け方を考えていました。

▼細かな木片を組み合わせたり、金属だけでなくビーズなども使って華やかにしたり。

▼木の温かみと金属の色や性質をうまく組み合わせて、アイディア豊かな作品になっていきます。

*子供たちの発想は豊かで無限ですね。

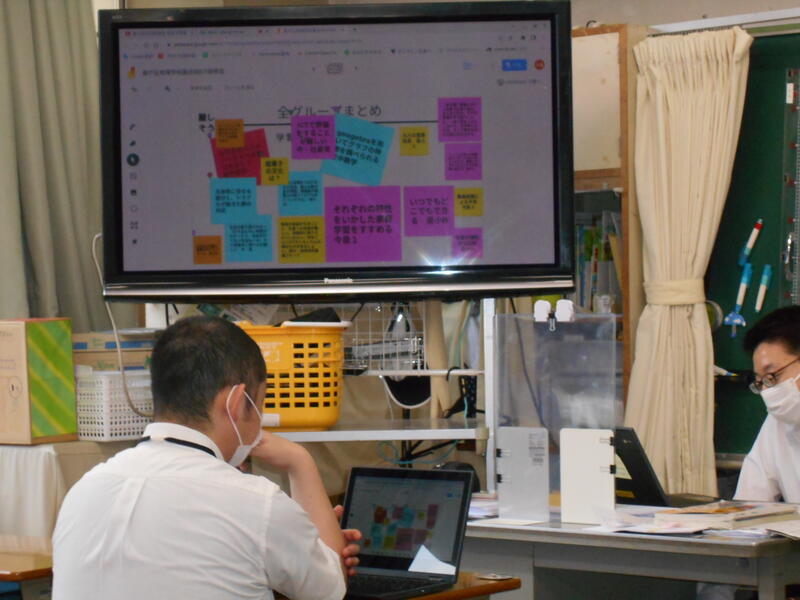

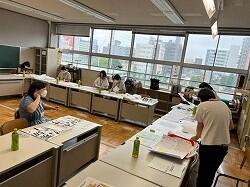

泉が丘地域学校園合同研修会【オンライン】

毎年行っている学校園の合同研修会を、今年はオンラインで実施しました。3校とも小グループに分かれ、Googlemeetでつないで、家庭学習における個人用パソコンの活用方法の動画を視聴し、実際に活用するときにどのようにすればよいかということについて、話し合いました。ジャムボードを使ってグループで意見を出し合い、グループで話題になったことを発表した後、3校の主な考えを1つのシートに整理していきました。まだまだ活用方法の可能性を広げていきたいと思います。

▼泉が丘中学校

▼泉が丘小学校

▼今泉小学校 本校が本部となって、ICT支援員のサポートをいただきながら研修会を進めました。

作品ボランティアの皆様 ありがとうございました

作品ボランティアの皆様が、夏休み中に子供たちが一生懸命仕上げた様々な作品を各コンクールごとに出品するための作品整理をしてくださいました。名票の記載事項の確認など、丁寧に作業をしてくださいました。本当にありがとうございました。

さわやかあいさつ運動

玄関先に運営委員会の子供たちの姿が・・。黄色いたすきをかけると、早速、あいさつ運動をしていました。登校してくる今泉小の仲間たちに、「おはようございます。」と、声をかけていました。登校して来た子供たちは、あいさつを返したり、笑顔で手を振ったりしていました。「あいさつは温かな心の架け橋」ですね。

学校のココが変わりました

夏休み中に、いくつかの工事を経て、学校の設備が少し変わりましたので、お知らせいたします。

▼南門付近の排水管修理が完了し、コンクリートスロープができました。スロープから土の校庭に入ると地面に凹凸があります。送迎でお車を乗り入れる際は、最徐行にご協力ください。

▼体育館にエアコンが設置されました。実際の稼働までには、もう少し準備が必要ですので、今しばらくお待ちください。

夏休み明け 学校再開!

夏休みが明けて、今日から学校再開。たくさんの荷物をもって、子供たちが登校して来ました。子供たちと「おはようございます。」のあいさつを交わす清々しさ、うれしさを感じました。1学期も残り1か月ほど。友達と一緒に、一日一日を丁寧に、大切に過ごしてほしいです。

▼夏休みに子供たちが仕上げた作品や夏休みの友などが、台の上いっぱいに並んでいました。みんな頑張ったね。 夏休みモードから学校の生活リズムへと、子供たちがスムーズに移行できるように、声を掛け見守りたいと思います。

▼夏休み明けも、元気いっぱい! 楽しかったこと、大変だったことなど、いろいろな話を聞かせてくれました。

▼元気な子供たちと一緒に、1学期後半をスタートできたことがありがたいです。

▼久しぶりの給食。今日の献立は、チキンカレー、海藻サラダ(ゆずかつおドレッシング)、牛乳でした。みんなで一緒に「いただきます。」

夏休み ぐんぐん教室3日目

今日のぐんぐん教室は、「わくわくパソコン(1・2年生)」、日産自動車の出前講座「モノづくりキャラバン レゴづくり(5・6年生)」、「下野書道(3~6年生)」を行いました。

▼「ビスケット」を活用して動くお絵かきに挑戦。たまごを指でタッチするとたまごが割れて、中から〇〇が生まれるよ。自分が描いた絵にタッチすると、自分がプログラミングしたとおりに絵が動く面白さを楽しんでいました。

▼日産自動車の出前講座「モノづくりキャラバン レゴづくり」に挑戦しました。自動車2台分のパーツが用意されていて、工程ごとに役割分担して組み立て、検査まで行います。目標タイムは1分半!落ち着いて作業することで安全が確保できることや、お互いに協力することで効率よくできることなど、モノづくりで大切なことも教えていただきました。

▼静かな時間が流れていました。子どもたちは、文字の大きさや全体のバランスを考えながら、丁寧に書いて作品を仕上げていました。

夏休み ぐんぐん教室2日目

今日のぐんぐん教室は、「廃油を使って石鹸づくり(3~6年生)」「わくわくパソコン(3~6年生)」「えいごでABC(1・2年生)」「下野書道(3~6年生)」でした。たくさんの子どもたちが参加して楽しく活動していました。

▼使用済みの食用油(廃油)に水酸化ナトリウム水溶液を混ぜて固形石鹸を作りました。安全に作業ができるように、地域の方々がサポートに入ってくださいました。混ぜているうちに、廃油がとろりとしてきました。石鹸は数日で固まるそうです。また、環境に関するお話もしていただきました。てんぷら油20ml(約大さじ1杯)を水で薄めて、魚が住めるぐらいの水質にするには、約6000ℓくらいの水が必要になるそうです。

▼ビスケットを活用して、オリジナルお化けを描いていろいろな動きをプログラミングして楽しみました。既に使ってみたことがある子どもたちもいて、慣れた手付きでスムーズに操作していました。

▼配られたカードに書いてある色の折鶴をうまく釣れるかな? 折り紙に書いてある単語に合う絵カードを、アルファベットや絵を手掛かりにして3枚集められるかな?など、英語を使いながら楽しくゲームをして遊びました。

▼今年のお題は、どの学年も、いちご一会とちぎ国体に因んだ内容になっています。大きく伸び伸びと書くことができました。

夏休み ぐんぐん教室1日目

夏休みのぐんぐん教室が今日から3日間の予定で始まりました。地域の方や教職員やICT支援員が講師となったり、企業の出前講座を活用したりして行います。会場は、学校と今泉地域コミュニティセンターです。今日は、「わくわくパソコン(1年生・2年生)」「万華鏡づくり」「下野書道(3~6年生)」を行いました。いろいろな人とかかわりながら、子どもたちがいろいろな力を伸ばしてくれることを願っています。

【わくわくパソコン 1年生】 「ビスケット」を使ってお絵かきをしたり、描いた絵をプログラミングして動かしたりして楽しみました。

【下野書道3~6年生】 下野書道のお題をそれぞれ練習しました。地域の方が一人一人に丁寧なアドバイスをしてくださいます。一筆一筆に心を込めて丁寧に書くことができました。

【万華鏡づくり】 東京ガスの出前講座です。はじめに、ガスに関するお話をしていただきました。そのあと、ガス管を使って万華鏡づくりに挑戦しました。簡単な仕組みでとてもきれいな万華鏡ができました。

【わくわくパソコン 2年生】 「ビスケット」を使って模様や線を描き、それらをプログラミングすることによって、美しい連続模様のように動かして遊びました。

明日から夏休み

いよいよ明日から、子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まります。感染症の状況が心配されますが、夏休みにしかできない経験をたくさんして、楽しい思い出をつくってほしいと思っています。夏休み前日の今日も、子どもたちは落ち着いて学校生活を送っていました。学習に真剣に取り組む姿、学級で計画した楽しいイベントを楽しむ姿、転校するお友達との思い出づくりの会を開く優しい姿など様々です。37日間の夏休み。まずは健康・安全に気を付けて元気に過ごせることを祈っています。

▼今日の給食献立は、くろパン、牛乳、白身魚のアーモンドがけ、ゆでやさい(玉ねぎドレッシング)、トマトとたまごのスープ、アイスでした。夏休み中も、しっかり食べて、よく眠って、健康に過ごしたいですね。

宮っ子ランチ夏バージョン「平和を願って大いちょう献立」

宇都宮市の特産品や文化など宇都宮の良さを知ることのできる「宮っ子ランチ」。今日は、夏メニュー「平和を願って大いちょう献立」です。黙食の時間に、学校栄養士が、夏メニューについて放送しました。

【今日のお話から】

宇都宮市は,太平洋戦争の末期(1945年)にアメリカ軍により空襲を受けて,市街地の大半が焼かれ多くの市民が亡くなりました。戦後も苦しい生活が続き,小学校での子どもたちの様子も「雨具も無く震えるムシロ小屋,一日わずか一食の学童」と伝えられるなど,衣・食・住が不足していました。しかし,市民の強いエネルギーにより復興が進められ,現在のように家やお店などが建ち並ぶまでに発展しました。

戦時中や戦後の時期は,白米はとても貴重な食べ物で,ひえやあわなどの雑穀を食べたり,さつまいもやかぼちゃを混ぜたり,おかゆにして量を増やしたりしていました。

「十六穀ご飯」には,麦・黒米・押麦・もちきび・もちあわ・胚芽米・アマランサス・うるちひえ・玄米胚芽・赤米・大豆・黒豆・小豆・はと麦・たかきび・もち米の16種類の雑穀が入っています。

「宇都宮餃子」は全国的にも有名ですが,戦時中,中国にいた陸軍の兵士たちが,終戦後に宇都宮に本場の餃子の味を持ち帰ってきたのが始まりといわれており,餃子に使われる豚肉・にら・にんにくなどの材料が全て地元で手に入ったことと,食糧不足の中でスタミナのつく食材が多く使われていたことから,人気が出て広く食べられるようになったという歴史があります。

「大いちょう汁」は,宮っ子ランチのために作られた料理です。市役所前のシンボルロードにある大いちょうが空襲により黒焦げになってしまったそうですが、次の春に芽吹き,復興のシンボルとして人々の心の支えとなりました。その「大いちょう」にちなんで,いちょうの形をしたかまぼこ,いちょう切りにしたにんじんや大根を入れた汁物です。

「からしあえ」には宇都宮市でたくさん生産されている,もやしやきゅうりが使われています。

また,全国第2位の生産量を誇る牛乳と,新緑をイメージした,夏から秋にかけて旬になるマスカットを使ったゼリーがデザートです。

【宮っ子ランチ夏メニュー「平和を願う大いちょう献立」】

16穀ご飯、牛乳、宮っ子ランチ餃子、からしあえ、大いちょう汁、マスカットゼリー

山車を引きながら「わっしょい、わっしょい」

八坂神社の天王祭に合わせて毎年開催されていた子どもたちによる山車の引き回しが、3年ぶりに実施となりました。山車が通るルートをいくつかの区間に分けて入替制にすることで、密を避ける工夫をされていました。駅前開発の進む都会的な街並みを、子どもたちや保護者の皆様、今子連の皆様が山車を引いて練り歩きます。子供たちの「わっしょい、わっしょい」の掛け声や太鼓の音に、地域の方々が玄関先に出て笑顔で見守ってくださっていました。地域に伝わる行事にたくさんの子どもたちが参加することができ、温かく楽しい思い出をつくることができたことをうれしく思いました。

上下水道お届けセミナー(4年生)

4年生を対象に、上下水道お届けセミナーを実施しました。宇都宮市上下水道局の皆様をお迎えし、私たちが使っている水道水がどのように作られ,また,使った水がどのように処理されるのかについて,実験やテレビ映像などを交えながらお話していただきました。子供たちは、お話をよく聞き、実験に積極的に参加したり、自分たちの生活になくてはならない「水のこと」について考えたりしていました。上下水道への興味・関心を深め、水の循環や環境保全について意識するよいきっかけとなりました。

▼水の使い道で多いのは、お風呂やトイレだそうです。

▼水をきれいにする仕組みを、実際に装置を使って予想したり実験したりしました。

ながら見守り下校(東警察署ととに)

宇都宮東警察署では、「ながら見守り活動」の推進をしています。これは、家事や仕事等の日常生活を送りながら、防犯の視点をもって、子供たちを見守る活動です。今日は、東警察署の皆様と管内の少年指導委員の皆様が、子供たちの下校に付き添って歩きながら見守り活動をしてくださいました。本校では、保護者の皆様や地域の皆様が、子供たちの登下校時に、一緒に歩いてくださったり、通学路付近に立って見守ってくださったりしています。温かな見守り活動を、多くの皆様にしていただけていることを、本当にありがたく思います。

朝の読み聞かせが始まりました

2年間お休みしていた「朝の読み聞かせ」が、今日から始まりました。子供たちは、担当してくださるボランティアの方を図書館にお迎えに行き、教室まで案内しました。待ちに待った読み聞かせの時間の始まりです。子供たちは、とても楽しそうにお話を聞きながら、本の世界に浸っている様子でした。子供たちもボランティアの皆様も、穏やかで素敵な笑顔でした。読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました。

駅東公園っていいね!(1年生校外学習)

7月5日に、1年生が生活科の校外学習で駅東公園へ行ってきました。事前に、駅東公園にあるいろいろな場所や物の写真を準備して、写真に写っている場所や物をウォークラリー形式で探しながら歩きました。班ごとに話し合いながら、力を合わせて見つけました。なんと、全ての班が、写真に写っている場所や物を全部見つけることができました!駅東公園には、宇都宮市内に3か所設置されているポケットモンスターのキャラクターが描かれたマンホールのふた(ポケふた)もありました。身近な公園ですが、新しい発見もあったようです。秋になったら、もう一度、駅東公園で校外学習を行う予定です。緑が美しい夏の公園と紅葉の美しい秋の公園を比べてみるのも楽しいですね。

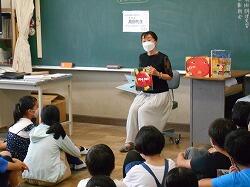

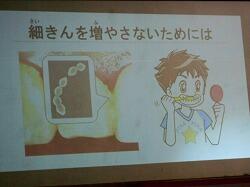

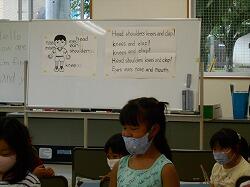

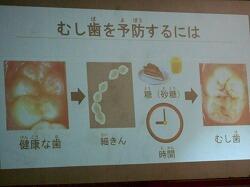

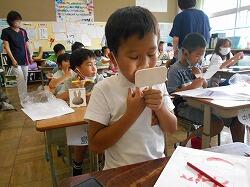

歯の健康教室(3年生)

学校歯科医の先生をお迎えして、3年生を対象に「歯の健康教室」を行いました。まず、体育館で映像を見ながら学校歯科医の先生から虫歯に関するお話をしていただきました。そのあと、各学級ごとに歯科衛生士さんのお話を聞きながら、手鏡で虫歯になりやすい所を確認したり、歯ブラシの使い方やブラッシングの仕方などについて教えていただいたりしました。

たなばた献立

今日の給食は、たなばた献立でした。子供たちは、学校栄養士のお話を放送で聞きながら味わっていました。

【学校栄養士のお話から】

今日は七夕です。たなばたは漢字で書くと,数字の七と夕方の夕の字を書き,しちせきとも読みます。伝説では年に一度,織姫と彦星が天の川を渡って会うことのできる特別な日といわれていますね。七夕は古くから行われている日本のお祭り行事で,1年間の重要な節句のひとつにも数えられています。7月7日の夜に願い事を書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉につるし,星にお祈りをする習慣が今も残っています。

また今日は,太陽の動きに合わせて季節を24に分けた24節気のうちの,小暑という日にあたります。小暑は漢字で小さく暑いと書きますが,この時期から暑さがどんどんと強くなっていくという意味があります。また,暑さが本格的になってくると同時に,梅雨の終わるころでもあり,集中豪雨が多く発生する時季でもあるそうです。梅雨が明け,強い日差しとともに気温が一気に上がる時季のため,体調を崩しやすくなるころでもあるので,食欲も落ちやすいですが,しっかり食事を食べて,暑さを乗り切る体づくりをしていきましょう。

今日の給食の七夕汁は,天の川の様子やおりひめが布を織った際の糸に見立ててそうめんを入れた汁物です。黄色とオレンジ色の星型のかまぼこも入っています。デザートは,夜に輝く星のようにきれいな色の,日向夏のゼリーです。

最近は天気があまり良くないので,なかなか星を見ることができませんね。今はまだ雲がたくさん空に浮かんでいますが,夜には星が見られるといいなと願っています。

今日は夜空の星が見られないかも・・・という人は,七夕汁に浮かぶ星に願いを込めてみてはいかがですか?今日も,よくかんで,美味しく召し上がってください。

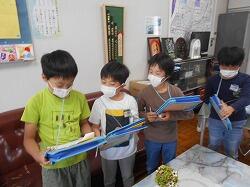

縦割り班読書会再開

コロナ禍で中止していた「縦割り班読書会」を今年度は再開としました。縦割り班の6年生が、同じ班の下級生に大きな絵本の読み聞かせをしました。一生懸命にお話を読んでくれている6年生に心と体を向けて、下級生は興味深げに耳を傾けていました。そのあとは、読み聞かせをしたお話に関するクイズタイム!よく聞いていないと聞き逃してしまうような内容のクイズも・・。楽しくて豊かな時間になりました。次回は12月を予定しています。

プールで元気に活動しています

梅雨が明けてから暑い日が続き、プールでの活動を実施できる日が増えました。水温調節をしたり見学児童は室内で過ごせるようにしたりするなど、熱中症対策を行いながら進めています。子供たちは、距離を保ちながら楽しく元気に活動しています。水に慣れて、できることが少しずつ増えるのがうれしいようです。

消えた動物は何かな?(2年生)

2年生が外国語活動の授業をしていました。今日は、動物をテーマに話をしたりゲームをしたりしていました。ALTが、黒板に貼った動物カードの中から、何枚かのカードを隠します。子供たちは、消えた動物カードは何か考えて、手を挙げて答えます。正解するとお友達や先生から自然に拍手が送られました。みんな楽しそうに活動していました。

不審者対応防犯訓練

東亜警備保障の皆様をお迎えし、不審者対応防犯訓練を行いました。子供たちは、指示をよく聞いて落ち着いて身を守る行動をすることができました。訓練の後には、さすまたの使い方や防犯についてのお話と実技訓練をしていただきました。

租税教室(6年生)

宇都宮法人会の皆様による出前授業「租税教室」を今年も行いました。6年生の各学級に1時間ずつ授業をしていただきました。身近な生活の中のどのようなところに税金が使われているのか、クイズやビデオを交えてお話してくださいました。子供たちは、税金の使われ方や大切さについて友達と話し合いながら考えていました。

カルビー清原工場をオンラインで見学(3年生)

2020年2月より、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、工場を見学することができなくなったカルビー清原工場ですが、オンラインでの工場見学ができるようになりました。3年生は、社会科の学習でシリアル工場の学習をしているので、このオンライン見学を体験しました。リアルタイムで、3年生の各学級とカルビー清原工場のスタッフと生産ラインを繋いで説明を聴いたり、シリアルやえびせんなどの生産工程のVTRを視聴したり、実際に稼働している生産ラインの様子を見たりしました。

授業参観ではお世話になりました

6月の授業参観を行いました。保護者の皆様には、時間交代制の参観方法にご協力くださいまして、ありがとうございました。子供たちは、とても落ち着いて学習に取り組んでいました。今日は、地域協議会委員の皆様にも授業の様子を参観していただきました。参観後、委員の皆様から「どの学年学級も、とても落ち着いて学習することができていましたね。」「子供たちがパソコンを使って学習をしているのを見て驚きました。」「廊下に掲示された作品がとてもよくできていて感心しました」などの感想をいただきました。

読み聞かせ再開に向けて

感染症予防の観点から2年間実施できなかった「朝の読み聞かせ」を、再開することにしました。今年度、読み聞かせボランティアに応募してくださった皆様、本当にありがとうございます。今日は、読書ボランティアの皆様にお集まりいただき、顔合わせ、学校図書館司書からの説明、宇都宮市立南図書館職員による講話を行いました。子供たちが楽しみにしている読み聞かせの時間。読書ボランティアの皆様によって、よき本にたくさん出合えることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

今泉の町たんけん(2年生)

2年生が生活科の学習で、学校周辺の町たんけんに行きました。住宅街の中にある畑では、2年生が学校で育てているのと同じ、ナスやミニトマトなども実っていました。宇都宮東警察署、宇都宮市立東図書館、宇都宮東生涯学習センター、パン屋さん、薬局など、自分たちの住む町にはいろいろなお店や公共施設などがあることに気付きながら歩いていました。

プロの先生によるダンス教室に挑戦!(5年生)

うつのみや文化創造財団では宇都宮市文化協会との協働で,市内の小中学校・盲学校・聾学校・特別支援学校において文化芸術講師派遣事業「ふれあい文化教室」を行っています。その中の「ダンス」を、5年生が体験しました。ダンサー・ディレクターの先生をお迎えして、リズムに乗って体を動かしたり、みんなで一緒に合わせて踊ったりする楽しさを味わうことができました。一つ一つの動きを教えていただいて練習した後、クラスごとに発表し合いました。みんな笑顔で楽しく踊っていました。

県民の日献立

今日は県民の日ということで,給食の時間に県民の歌を流しました。栃木県民の歌は,県民の郷土愛を高め,明るく豊かな住みよい郷土をつくるために,昭和37年の12月25日に作られたそうです。

県民の日は,一人ひとりがふるさと栃木の良さを見直し、理解と関心を深め、県民としてみんなで協力し合い,より豊かな栃木県を作っていこうという気持ちを育む日として,1985年に6月15日が「栃木県民の日」として制定されました。

明治6年(1873年)に栃木県と宇都宮県が合併し、おおむね現在と同じ県域の栃木県が成立した日で、今年で栃木県が誕生してから149年を迎えます。今日は県民の日に合わせて,栃木県の水産試験場で品種改良されて誕生した「やしおます」の塩焼きと,全国1位の生産量を誇るもやし・全国2位のニラを使ったもやしとニラのごまあえ,日本国内シェアの98%以上を占めるかんぴょうを使ったみそ汁,53年収穫量日本一のいちごを使ったいちごのゼリーが出ます。6月1日の牛乳の日にも放送しましたが,栃木県の牛乳は北海道に次いで2位の生産量を誇ります。また,いつも給食に出ているご飯は宇都宮市産のコシヒカリを使っているのですが,栃木県産のコシヒカリは全国2位の生産量を誇るだけでなく,日本穀物検定協会による食味ランキングにおいて,最高評価の「特A」ランクを何度も獲得しているおいしいお米です。

栃木県には海はありませんが,自然豊かな山と,そこから流れるきれいな水の豊富な川があり,それらの自然や水,環境からもたらされるおいしい食べ物がたくさんある,とても恵まれた地域です。そして,多くの人の努力や工夫があって,自然を守ったり,美味しいものを作ったりすることが出来ています。

給食も家や外での食事も,感謝の気持ちを持ち,ぜひ残さず大切に食べて欲しいです。

【県民の日献立】麦入りご飯、牛乳、ヤシオマスの塩焼き、もやしとにらの胡麻和え、みそ汁、県民の日ゼリー

1年生も一人一台端末を使い始めました

1年生は、一人一台端末のカメラ機能にチャレンジしています。パスワードも覚えて、操作の仕方に少しずつ慣れてきた1年生。自分の端末に映し出された自分の映像に向かってうれしそうに手を振ったり、屋外で写真を撮る時の端末のたたみ方に恐る恐る挑戦したりしていました。これから、このカメラ機能を活用して、育てているアサガオの記録写真撮影などもできそうですね。

ロング仲良しタイム

今年の仲よし縦割り班が決まって、前回は教室で顔合わせをしました。今回から、全部の班を3日に分けて密を避けながら、校庭で遊びます。それぞれの班で、1年生から6年生までのみんなが楽しめる遊びを考えて仲良く遊んでいます。

いつもきれいな今泉のSpring Motherガーデン

今泉小学校地域協議会では、教育活動のより一層の充実のために、教育支援ボランティアの皆様の募集をしています。今日は、ガーデニングボランティア「Spring Mother」の皆様が、お花の手入れや植え替えをしてくださいました。いつもきれいな草花が風に揺れるのを見ると、心が和みます。いつも、ありがとうございます。

日光の自然や歴史を訪ねて(5年生遠足)

5年生が遠足で日光へ行ってきました。竜頭の滝や中禅寺湖など日光の豊かな自然を感じながら散策したり、日光東照宮を班別活動で見学したりしました。班の仲間と協力しながらしっかりと活動することができました。

▼日光の自然を体全体で感じながら歩きました。

▼中禅寺湖畔で、お弁当を食べました。霧が出て幻想的な景色でした。お土産は何にしようかな・・。

▼日光市内に入ると、雨が降ってきましたが、班の友達と協力して見学場所を回りました。

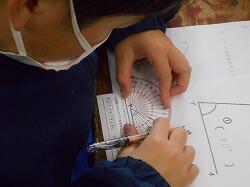

よりよい授業づくりを目指して

宇都宮市教育センターの先生をお招きして、授業研究会を行いました。今泉小学校では、自ら考え進んで学び合う児童の育成を目指して、子ども一人一人が学ぶことの喜びを味わうことができる授業づくりを工夫しています。2つの研究授業を参観し、それらの授業について、班ごとに協議しながらよりよい授業の作り方について考えました。

▼いずみ学級の、自立活動の授業です。

▼4年生の算数「角」の授業です。

▼授業について、班に分かれて協議しました。

▼協議したことを全体で共有しましました。

ロング昼休み

今日は、曇り空で涼しく感じました。ロング昼休みには、子供たちが校庭に出て、鬼ごっこや固定遊具を使った遊びなどを楽しんでいました。6年生が先日訪れた野口英世記念館で見学した英世の言葉が、校庭の石塔に刻まれていました。何か、つながりを感じます・・・。

児童朝会(委員会活動紹介①)

今日の児童朝会では、3つの委員会活動について、紹介VTRを視聴しました。今年度、新たなメンバーでスタートした委員会活動では、子供たちが工夫しながら学校のみんなのためになる仕事を進めています。今日は、放送委員会、保健委員会、掲示委員会の発表がありました。

今泉のこと、いろいろ発見!(3年生 総合的な学習の時間)

3年生は、総合的な学習の時間で今泉のことについて情報を集めて紹介する学習を行っています。今日は、子供たちが校長室にインタビューをしにやってきました。今泉小学校のことを調べて紹介しようと考えているそうです。子供たちが考えてきた質問に答えたり、校長室に置いてあるものを一緒に見ながら話をしたりしました。見たり聞いたりしたことを、子供たちがどのように整理してまとめていくのか、楽しみです。

歯と口の健康週間

毎年6月4日の「虫歯予防デー」にちなんで、厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会・日本学校歯科医会は、令和4年6月4日~10日までの1週間を「歯と口の健康週間」として、口の中(口腔内)の衛生と健康に意識をもって貰えるよう呼びかけています。本校でも、今週を「歯と口の健康週間」とし,子供たちが、歯の大切さや口の中を清潔に保つことを意識して健康に過ごせるように、さまざまな呼びかけを行う予定です。

▼今週の給食献立には「しっかり噛んで食べる」ものを多く取り入れています。また、給食の時間には、学校図書館司書が歯や口に関する本の読み聞かせを行います。

元気に帰ってきました(修学旅行)

2日間の日程を予定通りに行って、6年生が元気に学校に帰ってきました。実行委員さんの司会で帰校式を行って、修学旅行を締めくくりました。大きなお天気の崩れもなく、青空に見守られた2日間となり、ありがたかったです。子どもたちは、今年の修学旅行のスローガンにあるように、最高の仲間たちと最高の思い出をつくることができたようです。今回の修学旅行で得た感動は、一人一人の未来につないでいってほしいと思います。

修学旅行までの準備や健康管理、そして、2日間の修学旅行をしっかりと成し遂げた子どもたちのお迎えなど、保護者の皆様には本当にお世話になりました。心から感謝申し上げます。

楽しい思い出を胸に(修学旅行)

那須ハイランドパークでの楽しい班別行動の時間はあっという間に過ぎていきます。子どもたちが集合場所が集まって来る頃には青空が広がってきました。2日間の楽しい思い出を胸にバスに乗り込み、学校へ向かって出発です。

那須ハイランドパークを満喫中(修学旅行)

那須ハイランドパークで班別行動中です。みんなで話し合いながら乗り物に乗ったりランチを食べたりして、思い思いに楽しんでいます。お天気も、通り雨がぱらつくこともありますが、青空も見えていて、時折薄陽も差してきます。あと1時間、楽しい時間を過ごしてから学校に向かいます。