文字

背景

行間

上央小NOW

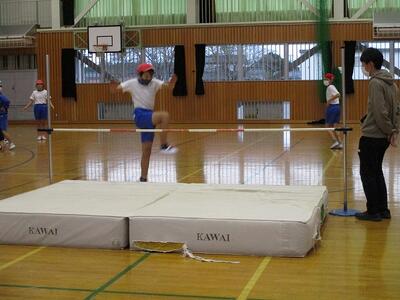

宇都宮市小学校陸上競技大会

11月22日(火),栃木県総合運動公園陸上競技場にて,市内小学校の陸上大会が開催されました。コロナ感染症対策として,参加人数の制限,競技種目の限定,4ブロックに分けてそれぞれ半日開催などの工夫があり,本校から15名の5~6年生の代表選手が出場しました。約1ヶ月間,放課後の時間を使って練習を行ってきたのは約25名。自らの意思で練習に参加し,基礎体力の向上や種目のコツをつかんで記録を伸ばしてきました。頑張りました。

地域のお祭り「羽黒山梵天まつり」

11月19日(土),3年ぶりに上河内地区の梵天まつりが開催されました。江戸時代から続くとされる五穀豊穣などを願う伝統行事で,羽黒山山頂の神社に梵天を奉納しました。

今里町有志グループと原組梵天保存会の2本の梵天が何度も宙を舞いながら練り歩く様子は威勢が良く,久しぶりに地域のお祭りが帰ってきた喜びを感じました。本校児童が多く住む中里原の梵天が奉納されるとあって,多くの児童や保護者も見物に来たり参加したりしていました。

校内持久走大会

11月18日(金)は3~6年生の部,11月21日(月)は1年生の部の校内持久走大会が開催されました。多くの保護者の皆様の声援を受け,本番では好記録が続出しました。学校では約1ヶ月前から体育の授業等で持久走の練習をしてまいりましたが,子供たちの中には業間や昼休みにも自主的に練習する姿が見られました。また,家庭においても,練習していたと耳にしました。目標をもって取り組み,力の限り全力を尽くす体験は,心身の成長を促します。今回も,地域協議会の皆様にも大会運営にはご協力をいただき,感謝申し上げます。

●3年生

●4年生

●5年生

●6年生

●1年生

生活科校外学習(1年生)

11月14日(月),前週までの穏やかな日から打って変わって木枯らしが吹く日ではありましたが,1年生が元気にせせらぎ公園へ秋を探しに行ってきました。

秋の木や草花・虫の様子を観察し,紅葉した落ち葉やドングリなどを学校へ持ち帰ってきました。

学校では,観察記録に感想や絵を描いたり,持ち帰った葉や木の実を紙に貼ったりして,秋の思い出を作品にしました。

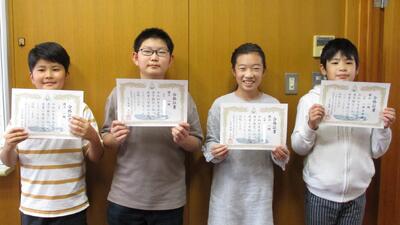

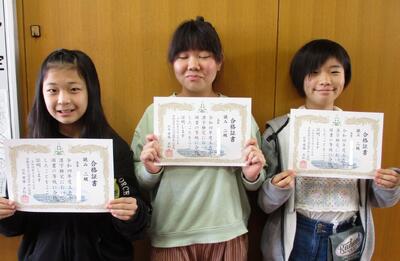

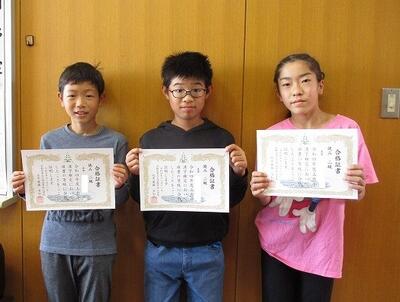

上央小検定 合格証書授与(11月前半)

11月前半の上央小検定合格証書の授与を,11月11日(金)に校長室で行いました。

11月8日の表彰朝会の日に,1つの学年で受けられる漢字読み・漢字書き・算数検定の3つとも終わった児童(3冠)について紹介したところ,自分の学年だけでなく他の学年の検定を受けて合格した人も出てきました。

自分の力を存分に伸ばすよい機会です。多くの児童が合格するようになり,合格証書の作成が忙しく,うれしい悲鳴を上げています。次回は11月末に証書授与を行う予定です。

●3年生

●4年生

●5年生

●6年生

●3冠達成者

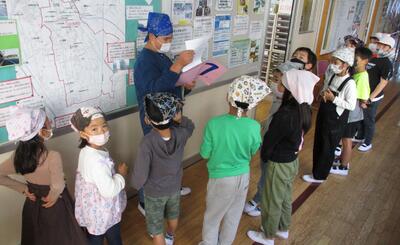

カントリーエレベーター見学(5年生)

5年生は,社会科「わたしたちの生活と食料生産」で,食料自給率向上の工夫について学習しています。

11月10日(木)は、その取組の1つであるカントリーエレベーターの役割について,実際に見学して学習を深めました。

施設の方の話から,カントリーエレベーターを利用することで,労働力の負担や機械に係る経費を減らすことができ,農家の人手不足対応に役立っていることが分かりました。迫力ある大きな設備を見たり,機械の音を聞いたりして,機械化された農業の仕組みを,実感をもって学習することができました。我が家でご飯を食べながら,米が食卓に届くまでの工程を思い浮かべられることと思います。

リコーダー講習会(3年生)

11月8日(火),東京リコーダー協会より講師の先生をお招きして,3年生を対象にリコーダー講習会が開催されました。様々な種類のリコーダーの演奏を聴いたり,リコーダーを吹くために必要な基礎練習などを行ったりしました。よく耳にしているメロディーも,自分の持っているリコーダーで表現できることが分かり,今まで以上に興味をもつことができました。

収穫したお米の食味体験(1~4年生)

本校では,田植え・稲刈り,できたお米を炊いておにぎりを作って食べる一連の食農体験活動(「お米の学習」)を実施しています。

11月7日(月)は3年生,8日(火)は2年生,9日(水)は1年生,10日(木)は4年生が,おにぎりを作って食べる食味体験を行いました。田植え・稲刈りは4~6年生が実施しましたので上級生への感謝,稲を大切に育ててくださった農家の方への感謝,おいしいお米を作り出してくれた田んぼや自然への感謝などを込めて「いただきます」の挨拶をしました。自分で握ったおにぎりは,格別の味だったようです。

●3年生

●2年生

●1年生

●4年生

市P連バレーボール大会 Bブロック午前の部 2位

2大会ぶりに宇都宮市PTA連合会バレーボール大会が開催されました。

上河内中央小PTAチームは,11月13日(日)の午前中に、清原体育館で試合に臨みました。

初戦は瑞穂台小PTA,フルセットの末,1ポイントを争う白熱戦をものにすることができました。

<エースのアタックの瞬間 これが決まる!>

<勝った瞬間>

2回戦は城山中央小PTAです。再びフルセットで勝利を引き寄せました。

<円陣を組む>

<タイム中>

<2回戦の勝利後,応援席に向かって>

Bブロック午前の部決勝の相手は雀宮東小PTAです。残念ながら負けてしまいましたが,互いに声を掛け合い,チームワークの良さがひときわ目立っていて,休みなく3試合を戦ったとは思えないくらいの輝く笑顔が印象的でした。

コロナ感染症対策として毎回ボールを拭いたり,コートチェンジをせずに同じ側でプレーしたりと工夫した大会でした。PTA保健体育部長もお手伝いしてくださいました。経験があってもなくても,上手くてもそうではなくても,楽しい時間が作れることは間違いないようです。PTA会員の皆様なら誰でも参加できます。興味をもってくださった方は,ぜひ保健体育部長やPTA会長にお声掛けください。

租税教室(6年生)

11月9日(水)に,宇都宮県税事務所から4名の職員の方をお招きして,6年生を対象とした租税教室を実施しました。

様々な写真について税金が使われているかどうかをグループで予想し,DVDの視聴後に税金がどのように使われているかを確認することができました。また,プリントの質問について考える活動では,日本と外国の違いや小学校で勉強するためにいくらぐらいの税金がかかるかを知り,驚いていました。(小学生一人につき1か月約73,000円,年間約876,000円使われているそうです。)

6年生は,4~5月に「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」(教科書では第1章「わたしたちの生活と政治」)について学習しています。今回は,身近な消費税なども話題に出てきましたので,実生活に結びついた学びを復習することができました。

音楽鑑賞教室

11月4日(金)は,東京パシフィック管弦楽団による音楽鑑賞教室がありました。1~3年生と4~6年生を対象として2部構成で行われ,それぞれ40分間の演奏会はあっという間でした。

楽器の名称,その音色,演奏の仕方など,説明を聞きながら楽しく学ぶことができした。「ラディツキィ行進曲」では,子供たちも手拍子に強弱をつけて演奏に参加し,楽しい体験となりました。

最後には,3年生と6年生の代表児童がそれぞれお礼の言葉を述べ,心豊かで潤いのある時間をもつことができました。

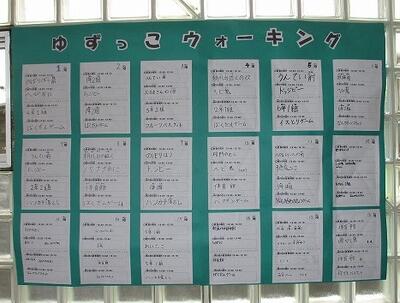

ゆずっこウォーキング

11月2日(水),秋晴れのさわやかな天候のものと,全校徒歩遠足「ゆずっこウォーキング」が開催されました。すべての活動を1~6年生の縦割り班(にこにこ班)で行うもので,今回は5kmのウォーキング後,自分たちで決めた場所でお弁当を食べ,遊ぶという児童会活動も合わせて行いました。

活動の様子を紹介します。

① ウォーキング(往路)

A・Bの2コースに分かれて,今里集落センターのちびっこ広場を目指して歩きました。羽黒山を正面に見ながら,秋の風景を楽しむことができました。

それぞれ約150名のウォーキングなので,隊列が離れることなく,一斉に水飲み休憩をとりながら,無理なく歩くことができました。また,無線を使って,それぞれのコースの位置を確認するなどの連絡をすることができました。

② ちびっこ広場でのおやつ休憩

トイレの数が多くないので,A・Bコースが時間差で到着するよう考えていました。先発のAコースが休憩して出発するころBコースが到着したので,ちょうどよい計画でした。

子供たちにとっては,おやつの時間はうれしいものです。長い時間ではありませんが,疲れをいやし,学校までの道のりを歩くエネルギーを蓄えていました。

③ ウォーキング(復路)

今回のウォーキングでは,6年生と1年生,5年生と2年生,4年生と3年生がペアになって歩きました。歩く中で,高学年が車道側を歩いて低学年の安全を確保することを学び,励ましながら歩く様子は,縦割り班ならではの光景です。普段見慣れている市民センターや図書館が見え始めると,自然と歩くスピードが増しました。

それから,地域協議会を中心としたボランティアの皆様は子供たちと一緒に歩いてださり,特に交差点やトイレ休憩では身の安全を確保してくださいました。本当にありがとうございました。

④ お弁当

今回は,6年生がお弁当の場所と遊ぶ内容を考えました。雨の日のことも考え,事前にそれぞれ2パターン用意していました。

この日は,快晴。とても11月とは思えないくらい,太陽の光がまぶしかったです。校庭でも日陰を選んだり,教室を選んだりした班は,しばし体温を下げることができたことでしょう。日なたの班は,薄着になりながらも,秋の青空を楽しんでいました。

⑤ にこにこ班での遊び

全校児童が300人を超え,一斉に遊ぶには狭いことが予想されましたので,学校に隣接する上河内グランドも使用しました。事前に考えた遊びを6年生が分かりやすく説明し,さあ,遊び開始です。

鬼ごっこ系の遊びでは,高学年の圧倒的なスピードに大いにあこがれを感じたことでしょう。また,「へび鬼」や「だるまさんが転んだ」などの遊びでは,線を工夫したり面白おかしく動いてみたりして,本当に楽しそうでした。みんなで楽しく遊ぶためには,いろいろな学年の友達が集まっていることを理解し,相手のことを考えて思いやる気持ちがとても大切です。それを,どの班も実行することができていました。

新しい行事は,児童会活動も加わり,6年生のリーダーシップのもと,大成功に終わることができました。参加した児童全員が完歩することができ,多少の擦り傷はありましたが大きなけがもなく,充実した時間を過ごせたことがとてもよかったです。

上河内文化交流祭

11月5日(土)~6日(日)に,上河内地区市民センターにて「上河内文化交流祭」が開催されています。本校からは,各学年5点ずつの図工と書道の作品が展示されています。

また,ゆずっこ写真と標語の作品もあります。

両日とも午前10時から始まり,5日は午後4時まで,6日は午後3時までです。ほかの小・中学校の作品や一般の方の作品も多数展示されています。どうぞ,ご覧ください。

ゆずっこウォーキングの準備が進む

11月2日(水)に,全校遠足の「ゆずっこウォーキング」が開催されます。これまでは,羽黒山遠足として,縦割り班で学校から徒歩で羽黒山頂まで行き,昼食を食べて学校へ戻ってきていました。低学年の児童を高学年が励ましながら頂上へ登り,そこで得られる達成感はとても大きかったことでしょう。しかしながら,児童数の増加にしたがってコロナ対策として昼食場所の確保が難しくなり,これまでの行事を見直すことになったのです。

羽黒山を見ながら育つ子供たちのふるさとの風景は大切にしたいという思いから,羽黒山のふもとまで2コースに分かれて歩いて行き,今里集落センターでおやつ休憩後,学校へ戻ってきてお弁当を食べる予定です。今回は,すべて縦割り班での活動なので,昼食も班ごとに場所を決めて食べます。校庭の班もありますし,教室の班もあります。その後,班ごとに事前に決めた内容で20分間遊びます。

昇降口に,各班の昼食場所や遊ぶ内容が掲示されました。

10月31日(月)の清掃後には,お弁当の場所と遊ぶ内容の発表が各班の班長からありました。みんな,興味津々です。

今年は,入学当初に行う縦割り班での「1年生を迎える会」が,学級休業の関係でできなくなり,清掃活動以外で班での活動がありませんでした。今回は一緒に歩き,お弁当を食べ,遊ぶことになり,協力することや思いやりの大切さを学ぶことができると期待しています。

地域協議会の皆様にもお世話になります。お天気であることを願うばかりです。

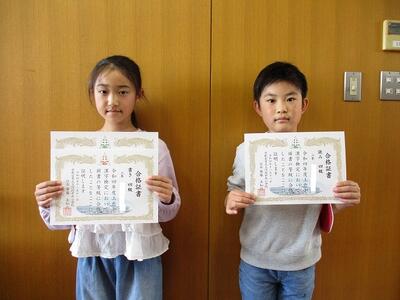

上央小検定 合格証書授与(10月)

これまで4年生と5年生の児童が,漢字の読みで合格していましたが,今回は3年生と6年生にも合格の児童が出てきました。校長室で,表彰しました。

半年を過ぎ,少しずつ合格者が増えてきています。今回,漢字の読みで合格した児童は,「次は書きで合格します。」「算数で頑張ります。」と,次なる目標を口にしていました。

<6年生>

<5年生>

<4年生>

<3年生>

なんと,3年生には,「漢字(書き)検定」と「算数検定」の合格者も出ました。まだ学習していない内容ですが,合格した児童にインタビューしたところ,

「合格したいので,予習しました。」

「分からないところは,先生に教えてもらいました。」

とのことです。素晴らしいです。予習した内容を授業で学習するときは,より一層理解が深まることでしょう。全て合格したら,他の学年もチャレンジできます。楽しみです。

(合格証書の校章の色を,漢字(読み)は緑色,漢字(書き)は赤色,算数は青色で区別しました。)

ふれあい文化教室(6年生)

10月27日(木),四面会の湯澤一樹先生を講師にお招きして,日本の伝統楽器の和太鼓について学習することができました。お話を聞いたり演奏を聴いたり,実際に自分たちで演奏したりする体験活動です。休み時間もなく2時間通しての活動でしたが,充実した時間となりました。

活動後に,湯澤先生より,「こんなに音が合わせられる子供たちは,あまりいません。」と,お褒めの言葉をいただきました。話が聞ける子供たちは,音も合わせられるそうです。6年生,頑張りました。

授業参観と学級懇談会

10月26日(水),今年度3回目の授業参観と学級懇談会がありました。多数の保護者の皆様に,授業の様子や学校の様子をお伝えする機会を得られましたことに,感謝申し上げます。

【2校時】

【学級懇談会】

【3校時】

11月には,「学校マネジメント」と称して,今年度の学校教育活動について保護者の皆様に評価していただくことになります。どうぞよろしくお願いします。

スマホ・携帯電話等によるトラブル防止出前講座(5年生)

10月26日(水)2校時に,親子出前講座を実施しました。多数の保護者の皆様が参加し,インターネットの仕組みや大切なことについて学ぶことができました。

一度公開した写真などは,どんどん拡散されてしまうことを,体験を通して実感することができたと思います。

大切なこととしてお話しされていたのは,次のとおりです。

① 途中に必ず記録が残る。(インターネットの仕組み)

② 一度公開すると,すべては取り消せない。

③ (文字情報だけでは)気持ちが伝わりにくいこと。

また,インターネットは都合の良いときに使えるので,「即返信を求めないのが本当のマナー」とも話されていました。既読がつかないことでトラブルになることがありますが,本来のマナーをお互いに心得て使うことが大事だと感じました。

宇都宮市陸上大会に向けて練習開始

11月22日に,2年ぶりに宇都宮市小学校陸上競技大会が県総合運動公園第2陸上競技場で開催されます。大会に向けて希望した児童約30名の練習が,10月25日(火)より始まりました。

初日は薄曇りで気温が低く,半袖シャツでは寒そうでしたが,練習終了後は体が温まり,元気に下校しました。基本的には水曜日以外の放課後に練習を実施します。16:30に練習が終わり,16:40に下校します。

先生方も全員練習に関わり,全校体制で臨んでいます。体育主任からは,練習の準備や指導をしてくださる先生方についての話がありました。自分の可能性を伸ばすチャンスです。記録更新はもちろんですが,それぞれの種目について専門的に学ぶ機会でもあります。頑張る子供たちを応援していきます。

花壇整備(1~3年生)

本校の校舎南側には花壇があります。春には,4~6年生がマリーゴールドやサルビアの苗を植えて,秋まで楽しませてくれました。

10月25日(火),今度は1~3年生が秋から来春に向けての準備として,パンジーの苗とチューリップの球根を植えました。植物の成長や自然の変化に関心をもって,自ら関わろうとする態度を育んでいきます。