文字

背景

行間

上央小NOW

児童会主催 いじめゼロ集会

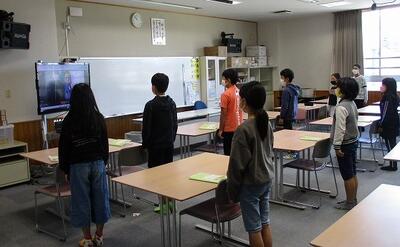

10月19日(水)の3時間目,児童会主催で「いじめゼロ集会」が開催されました。タブレットを使って,本部と各教室をつなぐリモート放送で実施しました。

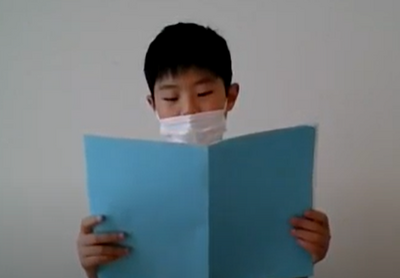

はじめに,「うつのみや いじめゼロ宣言」を,全員で唱和しました。これは,子供たちが連絡帳として使っているスタンダードダイアリーに掲載されています。代表児童の言葉に続いて,各教室から大きな声で宣言書を読み上げる声が聞こえました。

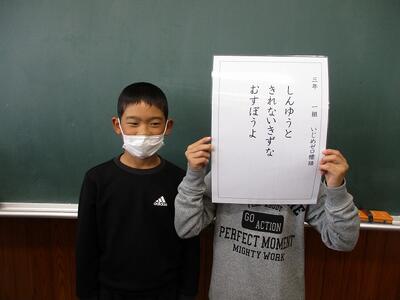

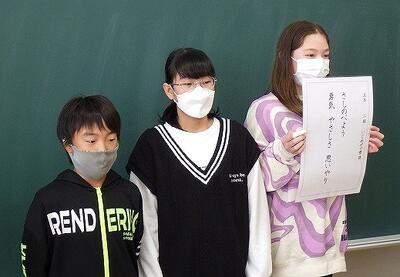

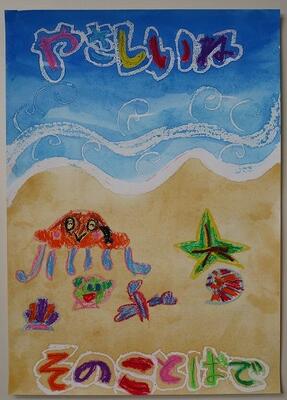

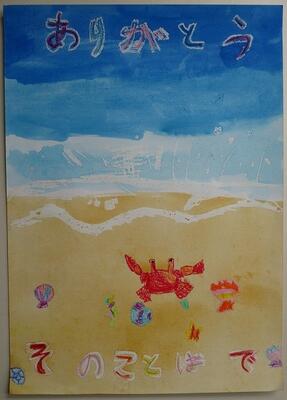

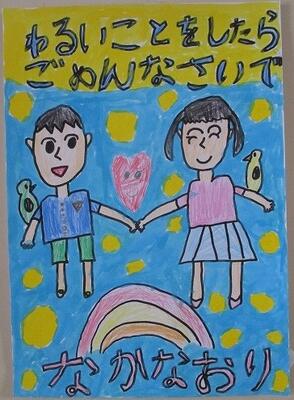

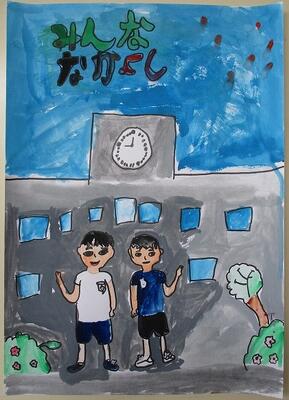

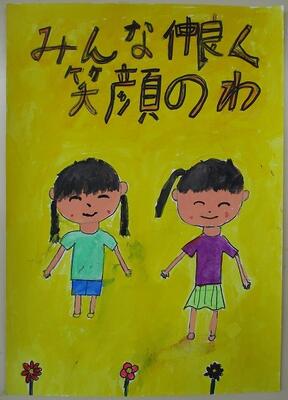

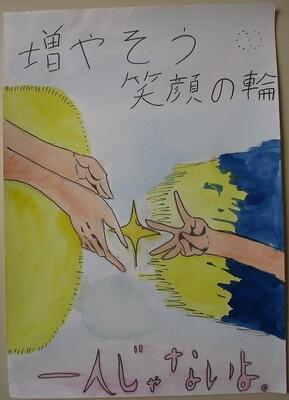

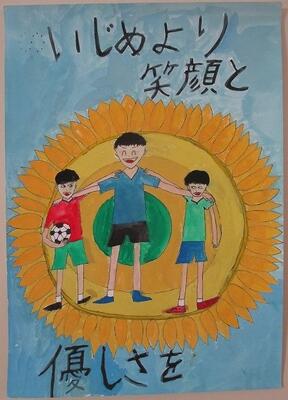

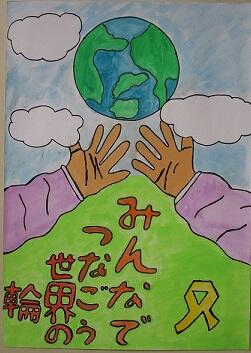

次に,「いじめ防止に関する標語」の発表です。これは,学級の一人一人が標語を考え,話し合ってその中から1点を選び,学級の標語として代表者が発表するものです。教室の児童は,自分の学級の標語の発表の時に起立し,一緒に声を出して標語を読み上げました。本部と教室が離れていても,声を合わせようとする姿が見られました。

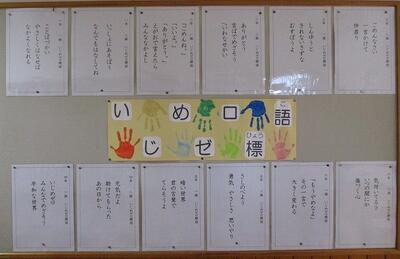

各クラスの標語は次のとおりです。

「ことばづかい やさしくはなせば なかよくなれる」 (1の1)

「いっしょにあそぼう なんでも はなしてね」 (1の2)

「『ごめんね。』『いいよ。』『ありがとう。』 えがおで言えたら みんななかよし」(2の1)

「ありがとう ことばでめざそう へいわなせかい」(2の2)

「しんゆうと きれないきずな むすぼうよ」 (3の1)

「ごめんなさい 一言かけて 仲直り」 (3の2)

「いじめゼロ みんなでめざそう 平和な世界」 (4の1)

「元気だよ 助けてもらった あの日から」 (4の2)

「暗い世界 君の言葉で てらそうよ」 (5の1)

「さしのべよう 勇気 やさしさ 思いやり」 (5の2)

「『もうやめなよ』 その一言で 大きく変わる」 (6の1)

「気付いてる? いつの間にか 傷つく心」 (6の2)

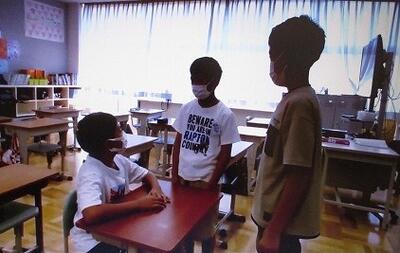

最後に,事前に収録した「いじめ防止に関する劇」を見ました。これは,集会運営委員の5・6年生が1学期から内容を自分たちで考え,ショートストーリーとして4つの場合を演技しました。劇のテーマとそのメッセージは次の通りです。

<物隠しと暴力をテーマにした劇>

「遊びのつもりでも,勝手に物を隠したり,相手を転ばせたりするのはいじめである。」

「いじめと分かっていても,見ているだけでもいじめである。」

<無視をテーマとした劇>

「(わざと)相手を無視することはいじめである。」

<仲間はずれをテーマにした劇(下学年バージョンと上学年バージョンの2つ)>

「ちょっとした気持ちの仲間はずれでもいじめである。」

「仲間意識が強いためにいじめにつながってしまうこともある。」

子供たちの身近にある場面が劇として表現されていました。高い演技力で,実際にその場面が現実として起こっているかのようでした。だからこそ,軽い気持ちでのからかいやふざける行為もいじめにつながっていくことを,振り返って考えている感想が多かったようです。

集会の最後では,校長から,これまでの上央小のいじめゼロに向けての取組を振り返る話がありました。

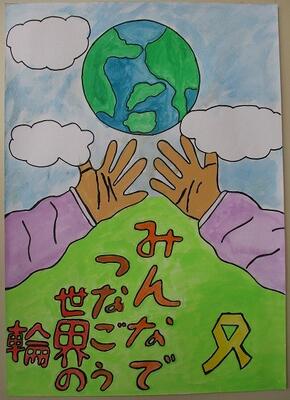

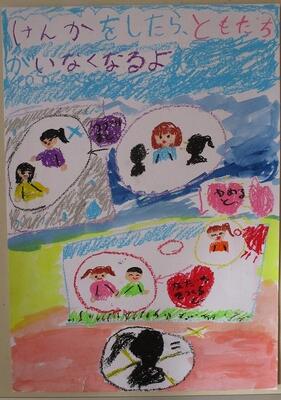

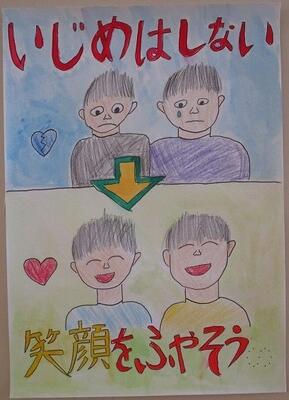

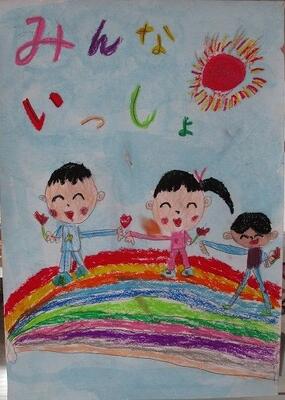

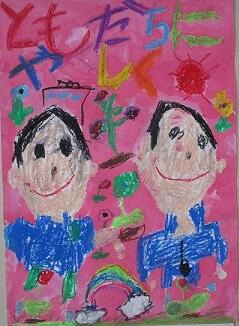

本校では,いじめゼロポスター制作にも取り組んでいます。今は,各学級の扉に代表作品が掲示されています。授業参観で来校されたときもご覧ください。

本校の「いじめゼロに向けた取組」では,全員が自分のこととして考え,標語を作ったりポスターを描いたりしています。「なぜいじめはおこるのかな。」「どんなきもちになるのかな。」「どうしたらいじめはなくなるのかな。」など,いろいろなことを考えて表現をしています。そして,それを学級で話合いもします。そして,この集会で確認するのです。児童会が主催した集会でしたが,全校児童で取り組んだ素晴らしい活動となりました。

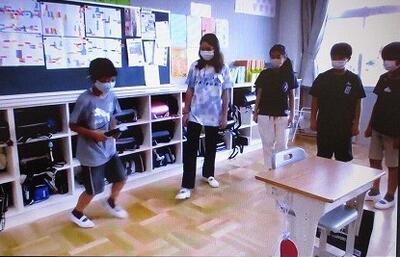

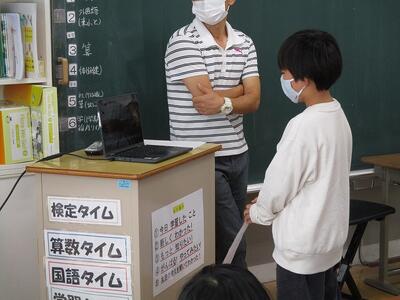

(中心になって進めた児童会のメンバーが、最後の反省会をしている様子)

3年生社会科校外学習 サンユー上河内店

10月20日(木)は3年生が社会科の校外学習に出かけました。スーパーマーケットで販売の仕事をする人たちが行っている工夫や努力を調べるために,実際に店内の様子を見たり店員さんにインタビューしたりしました。

普段は入ることのできないバックヤードに入らせていただき,魚や野菜,肉のパック詰めやお惣菜作りなどの様子も見学しました。

校内持久走大会に向けて

11月18日(金)に開催される校内持久走大会に向けて,練習が10月17日(月)より始まりました。早朝,体育主任が校庭にラインを引き,周回コースやスタート・ゴールが分かるようにしました。

早速,体育の時間に練習を開始したのは3年2組でした。今年度初めての練習ですが,さすが3年生ともなるとコースを理解し,できるだけ歩かないよう頑張って走っていました。

1・2年生は900m,3・4年生は1200m,5・6年生は1500mです。1年生ですが,「きのう,家の周りを3周した。」と話す児童もいました。長距離走は,練習をすればするほど記録が伸びます。自分の目標に向かって,粘り強く努力する「たくましさ」を身に付ける絶好の機会です。

また,さくら連絡網での健康観察も始まりました。検温や体調管理の他に,持久走練習期間は練習に参加可能かどうかも毎日報告をお願いしています。保護者の皆様,ご協力お願いいたします。

ゆずっ子写真展

地域協議会が夏休み前に募集した「ゆずっ子写真展」の写真が、1階西廊下(なかよし2組前)に、掲示されました。地域コーディネーターが、毎年工夫を凝らして掲示しています。今年は、今までより応募作品が多いとのこと。授業参観に来校された際、ご覧ください。(11月5・6日上河内市民センターで開催予定の上河内文化交流祭でも展示されます。)

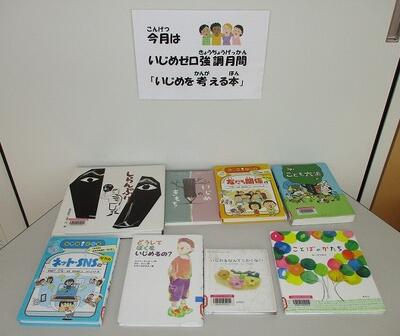

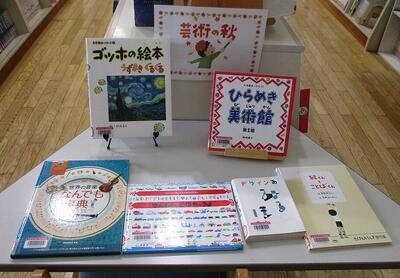

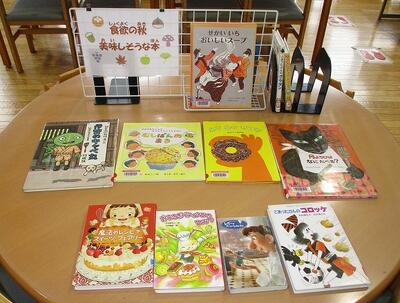

「読書の秋」 図書室の様子

秋の夜長は、本を読むのに最適だといわれています。「読書の秋」到来です。

図書整備ボランティアの皆様により、図書室は秋の装いです。

また、図書委員会で開催したしおりコンクールの優秀作品が決定しました。応募総数35点のうち、各クラスから1点ずつ、11名の作品が選ばれました。

図書室では、司書の先生によって子供たちが興味をもって本を手にすることができるよう、テーマ別のコーナーが準備されています。書架に並んでいるとあまり目にしない本かもしれませんが、新たな出会いの機会を作ってくださっています。

トイレ清掃ボランティア 始動!

10月より、トイレ清掃ボランティアが活動を開始してくださいました。

本校は、水曜日と金曜日は清掃活動がありません。週末の汚れのまま、月曜日の朝を迎えます。月曜日の朝といえば、週の始めで、爽やかに元気いっぱいスタートを切りたいところです。

そこで、地域コーディネーターにお願いしたところ、登録ボランティアの皆様に声を掛けてくださいました。自分の都合の合う時間に、無理のない範囲で活動に協力してくださる方が、月曜日の朝または、金曜日の放課後に活動をしてくださっています。

ボランティアをしながら、子供たちの様子も見ることができます。随時受け付けておりますので、どうぞ、学校までご連絡ください。

4年スケート教室 宇都宮市スケートセンター

10月17日(月)は4年生のスケート教室でした。多くの児童がアイススケート初体験でしたが,センターの先生方に滑り方の基本を丁寧に指導していただき上達しました。壁につかまりながら恐る恐る滑っていた児童も,最後にはリンクを周回できるようになりました。

漢字検定 合格証書授与

基礎学力の定着と学習した成果を実感することによって、学習意欲の向上を目的として,本校独自の漢字と算数検定を行っています。

これまで合格証書を手渡したのは,9名です。1学期末までに,自分の学年の漢字の読みをすべて合格した児童が更に4年生で4名いましたので,合格証書を渡しました。紹介します。(累計13名になりました。)

第2回あいさつ・言葉づかい名人 表彰

本校では,進んで挨拶する児童の育成と,時と場や相手に応じた望ましい言葉遣いの推進として,「あいさつ・言葉づかい名人」の表彰を,年間3回行っております。第1回は7月でした。今回は,第2回として,各学級から1名ずつ表彰されました。

1・2年生

3・4年生

5・6年生

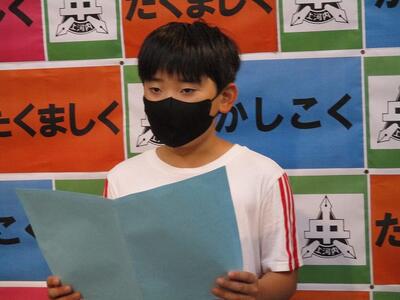

2学期始業式 児童の発表

10月13日,第2学期始業式をリモートで行いました。

今回の児童代表の言葉は,2年生と4年生です。1学期の反省を踏まえ,2学期に頑張りたいことを堂々と発表しました。

わらすぐりとぼうじぼ作り(5年生 総合的な学習の時間)

5年生の総合的な学習の時間に,「お米の学習」の一環として,10月3日(月)にわらすぐりを行い,10月4日(火)には本地区の伝統文化「ぼうじぼ」作りを行いました。

「ぼうじぼ」作りではとちぎテレビと下野新聞社の取材を受けましたので,テレビ(伝統「ぼうじぼ」作り 小学生が体験 - YouTube)や新聞でも紹介されました。また,宇都宮市文化財調査員の池田様も見学に来られ,田植え,稲刈り,ぼうじぼ作り,米の食味体験(炊飯とおにぎり作り)までの一連の流れを「食農体験学習」としたダイナミックな学びについて,称賛の声を寄せていただきました。

◆10月3日 「わらすぐり」

9月26日に4~6年生で稲刈りを行い,5年生は自分で刈った稲を足踏み脱穀機で脱穀の体験をさせていただきました。

その稲わらを学校へ自分で運び,天日に干して乾燥させ,この日の「わらすぐり」の体験となったわけです。

講師は「ぼうじぼ(わら鉄砲)作り」で例年お世話になっている村上名人。今年は,道具も製作して学校に寄付してくださいました。

また,地域協議会委員やボランティアの皆様のご協力により,1時間ほどで全員が作業を終え,翌日の準備ができました。

<児童の感想>

・わらすぐりは,いらない部分のわらを取り除く作業ということが分かった。千歯こきという道具を使って行われるということが分かった。とても力がいり,大変だった。

・わらすぐりをしたわらのほうが,ずっとまとまりやすかった。わらすぐりは,ぼうじぼにはとても大切な作業なんだと思った。

・インターネットで調べたときに出てきた画像と全然違った。わらすぐりは,わらの下の部分をすぐることが,改めて分かり実感できた。そのわらで,ぼうじぼを作ると思うと,わくわくした。

◆10月4日 「ぼうじぼ(わら鉄砲)作り」

上河内地区には,昔から豊作祝いと翌年の五穀豊穣を願って,十五夜と十三夜に地面をたたきながら近隣を練り歩く風習があります。今年も,講師の村上名人,地域協議会委員,ボランティアと,多くの皆様のご指導により,ぼうじぼ作りを実施しました。

初めに,校長より食農体験学習の流れについて話があり,例年2月に行っている「上河内中央小ふるさとカルタ」の2つの句についても紹介がありました。

次に,いよいよ名人による指導です。名人のまわりに5年生全員が集まり,作り方の説明を受けました。

その後,8つの班に分かれ,指導者や協力者に手ほどきを受けます。事前に名人による作り方の説明をビデオで学習していた児童たちは,「自分で作る」思いが強く,縄をなう難しさを感じながらも,なんとか完成することができました。

いよいよ,「ぼうじぼの歌」の練習です。地域によって違いはあるようですが,上河内では,

「ぼうじぼ ぼうじぼ 三角畑に そば 当たれ!」

と,歌いながら地面に力強くたたきつけます。

ぼうじぼで地面を打つのは,作物に害を与えたり庭を掘り起こしてしまったりするモグラを打つまねであったり,害虫を追い出すためであったりといういわれがあり,追い出すことで収穫への感謝と翌年の五穀豊穣を願ういう意味があるようです。

実際にこれまでぼうじぼを歌って地域を回っている児童約10名ほどが,みんなの前に出てお手本を示し,みんなで元気よく歌いながら,ぼうじぼを体育館の床に力強くたたきつけました。

最後に,代表児童がお礼の言葉を述べました。

<児童の感想>

・私は,自分のぼうじぼを作れてよかった。ひもでぎゅっとわらを巻くとき,すごく力がいった。持ち手をわらで作るところが難しかった。ぼうじぼを初めて作っていいのができたので,よかった。楽しかった。

・ぼうじぼ作りを初めてやって,難しそうでできるか心配だったけど,ボランティアの方が丁寧に教えてくださったので,とてもいい体験になった。できあがったときは,また作りたいと思えるくらい楽しかった。また,班のみんなと教え合ったり協力し合ったりできたと思う。ぼうじぼをたたくのも楽しくて,「ぼうじぼってすごいんだな」と思った。ぼうじぼやわらすぐりをやって,米への関心がもっと高まった。

今年の十三夜は10月8日でした。雲が移動し,澄み切った夜空にぽっかり浮かぶお月様を見たとき,子供たちは自分で作ったぼうじぼを持って,歌を歌いながら地域を回ったのだろうかと,思いを巡らしました。地域の伝統文化や風習は,大切に受け継いでいきたいと思います。

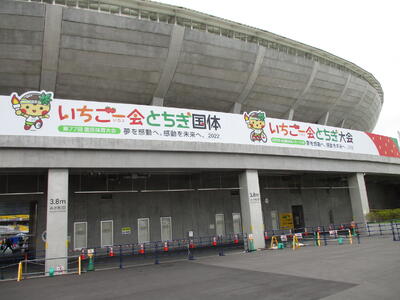

いちご一会とちぎ国体

10月11日に閉幕した「いちご一会とちぎ国体」は,3年ぶりの開催であり,感染対策として難しい大会運営もあったでしょうが,多くの感動を与えてくださいました。

本校は,「学校応援」として,4~6年生が10月5日(水)にユウケイ武道館で行われた剣道(成年男子)の試合観戦の機会を得ることができました。

「国民体育大会」や「剣道」について事前学習をして当日を迎えましたが,百聞は一見にしかず です。子どもたちの感動はとても大きいことが,感想に表れていました。写真とともにご紹介します。

まず,バスが学級に1台ずつ準備されました。

到着したのは,カンセキスタジアム(開・閉会式が行われたメインスタジアム)です。

高校生が準備した各県を応援するのぼり旗と小・中学生等が準備した花が,会場の至る所でお客様を出迎えていました。本校も「花リレー」でニチニチソウを植え育ててきたので,より関心をもって沿道を歩きました。

ユウケイ武道館に着くと,まさに栃木県が宮崎県と試合をしているところでした。初めに到着した6年生は,その試合を見ることができました。

今回は,三笠宮家の故寛仁親王の次女瑶子さまも観戦されていました。本校児童席は瑶子さまと同じ側で,会場正面の2階席でした。電光掲示板で決まり手などもよく見え,子どもたちにとっても分かりやすかったようです。

<4年生児童の感想>

・足でゆかをドンとふむ音や竹刀どうしがカンとぶつかる音やかけ声など,とても迫力があってすごかった。剣道で来ている服(胴着,袴)がすごく不思議だった。周りがとても静かで,点を取ったら拍手をした。胴着の後ろに赤と白のひもを付けていた。栃木は成年の部でも勝ってすごい。

・ユウケイ武道館に入ったとき,思ったより静かで驚いた。すごい迫力で,剣道を一回もやったり見たりしたことがないのに,思ったより面白かった。最初はルールが分からなかったけど,見ているうちにルールが分かった。栃木が全ての部で優勝したのがすごいと思った。

<5年生児童の感想>

・私は,国体が見られると知って,とてもうれしかった。剣道は,目で追えないほど速くおもしろかった。戦いながら,大きな声で,いろいろな言葉を言っていた。「めん」「こて」「どう」とも言っていた。戦いを見ていると,ただ相手に攻撃しているだけでなく,自分を守りながら戦っていたのですごいなと思った。とてもかっこいいなと思った。とてもいい体験ができてうれしかった。

・よく見てみると,裸足でやっていることが分かった。声を大きくして気合いを出そうとしていることが分かった。また,行きたい。

・一戦一戦,全員が集中していてすごかった。頭にかぶっているものの前があみあみだったから,見えるのかなと思った。剣道の大会を見て,やってみたいなと思った。

<6年生児童の感想>

・国体で栃木が3つ優勝(少年女子・少年男子・成年女子)していると聞いたとき,少しだけわくわくしてきた。剣道の試合を生で見たときは,動画で見るより迫力があって,選手は大きな声でかけ声をだしていた。栃木が点数を入れたときは,自分もうれしい気持ちになった。栃木は全て優勝したから,強い県なんだなと感心した。

・たくさんの選手の戦いを見て,国体のためにたくさん練習をし,国体にかけている人の思いがすごく伝わってきた。初めて試合を見て,(選手の)かけ声が会場全体に広がっていて,応援の拍手も大きく,私もたくさん応援したいと思った。

・国体を見て思ったことは二つある。一つ目は「迫力がすごい」。実際に見たらすごいスピードで動いたり竹刀が当たり合ったりする音がすごかった。二つ目は「礼儀がすごく良い」。剣道が礼儀を大切にする競技ということは知っていたが,自分たちの番が終わったとき共に礼をしていた。

直接会場に行き本物を体験する機会を作ってくださった大会関係者や,案内・誘導してくださったスタッフの皆様のおかげで,素晴らし経験ができました。子どもたちのこの感動は,必ずや未来に繋がることと信じています。

1学期終業式

10月7日(金),1学期の終業式をリモートで行いました。国歌清聴のあと,児童代表の言葉がありました。1学期を振り返って,学習のことや50m走チャレンジでタイムが縮まったこと,上級生として縦割り班や登校班で下級生を気遣うことができたことなど,自分が頑張ったことを発表しました。教室で発表を聞いていた児童は,自分のことを振り返っていたことと思います。

次に,校長からは,いちご一会とちぎ国体と通知票を関連させて「自分の可能性を信じて努力を続けてほしい」と話がありました。また,9月末からの本校の新型コロナウイルス感染状況から,秋休みはこれまでの感染対策はもちろんのこと,体調がよくないときには,ゆっくり家で過ごすよう話がありました。

その後,校歌清聴で,閉式となりました。

各教室では,担任より通知票(あゆみ)が一人一人に渡されました。

5日間のお休みの後,2学期が始まります。10月13日に,子供たちとの再会を楽しみにしています。よくお子さんの健康観察をしてから,送り出してください。10月17日から健康チェックもさくら連絡網で始まります。(体温も入力です。) ただし,体調がよくないときは,これまで同様ご家庭で様子を見てください。よろしくお願いします。

ぼうじぼ作りの取材

10月4日(火)、5年生が総合的な学習の時間に、「ぼうじぼ」(わらでっぽう)を作りました。活動の様子を、とちテレで紹介されます。(10/4 午後9時から、または10/5)

また、下野新聞社からも取材を受けました。後日新聞に掲載されますので、お楽しみに。

活動の詳細は、また、このHPでお知らせします。

漢字(読み)検定 合格証書授与

本校では,基礎学力の定着と,学習した成果を実感することによって学習意欲の向上を目的として,令和2年度より漢字と算数検定を行っています。(昨年度まで計算検定でしたが,今年度は算数検定として,内容を図形や測定,関数,データの活用などすべての学習内容に広げました。)

漢字の読み,書き,算数のそれぞれで,各学年12枚ずつあります。

1学期はもうすぐ終わりますが,まだ学習していない内容も含めて,自分の学年の漢字の読みをすべて合格した児童がいましたので,合格証書を渡しました。紹介します。

7月21日に合格証書を渡したのは,4年生3名です。

9月30日に合格証書を渡したのは,4年生1名と5年生5名です。

すべての問題は,児童のタブレットに配信してあります。教科書に対応してありますが,漢字は同音異義語がありますので,事前に学習して検定を受けることが望ましいです。また,算数は解説があります。どうぞご活用ください。

この検定は,「学び直し」にも活用できるように考えて準備しました。例えば算数が苦手な場合,下の学年のどこでつまずいたのかを,検定問題を解くことによって確認できます。復習にもなります。

また,学習意欲のある児童には,上の学年にも挑戦してよいと考えています。

主体的な学びの一助となるよう検定を利用していただけると幸いです。

プレミアムヤシオマス

9月29日(木)の給食には,栃木県産の貴重な魚のヤシオマスがでました。ニジマスを大きく育つように改良された養殖魚です。今回も,栃木県養殖漁業協同組合から提供していただきました。

身質はふっくらで,きれいなサーモンピンク色です。栃木県の県花のヤシオツツジに似ていることから「ヤシオマス」と名付けられたそうです。くせがなくとても食べやすかったので,子供たちも「いつもよりおいしい。」と,感想を言っていました。高い品質基準に合格したものだから「プレミアム」と名前が付いたそうです。

ふと,校庭の木を見ると,いつの間にか紅葉が始まっていました。正門にある金木犀もとてもいい香りです。日中は強い日差しですが,朝夕は涼しくなり,秋の気配を感じます。

お米が届きました!

9月26日(月)に,学校で借りている田んぼの稲刈りをしましたが,なんと,9月28日(水)には,米俵になって届きました。朝早く届けてくださって,本当にありがとうございました。

今後,上河内給食センターに運び,上河内地区の小中学校4校の給食に使っていただきます。また,「お米の学び」の最後は,食味体験として,このお米でおにぎりを作ってたべます。田植え・稲刈りは4~6年生の体験でしたが,おにぎり作りは1~6年生全員が実施します。5年生は,家庭科の授業において自分たちで炊飯するところからおにぎり作りをします。楽しみです!

下校見守りボランティア お世話になりました

下校見守りボランティアとして長らくお世話になった3名の方が,9月いっぱいで活動を終了します。感謝の会で,改めて児童には紹介しますが,長い方では10年もの期間,子どもたちを見守ってくださいました。本当にありがとうございました。

見守りボランティアは,随時受け付けています。できる曜日,できる時間に,子どもたちの様子を見守ってくださる場合は,学校までご連絡いただけると幸いです。

外国語交流学習5-1

9月27日(火)2校時,上河内東小学校の5年生と外国語交流学習を,5年1組がオンラインで実施しました。これは,上河内地域学校園小中教職員合同研修の外国語部会で話し合い,実現したものです。今後は,5年2組が上河内西小学校と行います。また,6年生は1月ごろに上河内中学校1年生と交流する予定です。

本日は,全員の児童が一人ずつ相手の学校の児童と行いました。内容は,自己紹介と「何時に~する」かを自分から話して相手に質問する形式を,交互に行いました。朝起きる時刻,寝る時刻,学校に行く時間,お風呂に入る時間,宿題をする時間など,自分で考えた質問をできるだけ相手の顔を見て話そうと努力していました。

感想の一部をご紹介します。

「緊張したけれど,楽しかった。」

「ドキドキした。」

「サッカーの友達がいた。(画面から見付けることができた)」

「ペアになった相手の名前が,自分の名前と似ていてびっくりした。」

「恥ずかしかったけれど,できてよかった。」

「幼稚園(保育園)のときの親友がいて,うれしかった。」(卒園以来会っていなかった。)

今度は,5年2組です。授業で学習した英語を実際に使う場面が設定されたので,一生懸命練習しているようです。次のオンライン交流が楽しみです。

食農体験学習(稲刈り)

9月26日(月),晴天に恵まれ,絶好の稲刈り日和となりました。2週にわたっての台風の影響で,一度は延期した稲刈りですが,満を持して実施することができました。

本校の伝統的な「お米の学習(田植え,稲刈り,ぼうじぼ作り,おにぎり作り)」は,以前から全校児童で行っていましたが,コロナウイルス感染症防止のために,今年度は4~6年生の縦割り班で実施しています。

まずは,校庭に縦割り班ごとに並びます。班員がわかるように,班長は番号札を掲げて整列します。

諸注意を受けて,いざ出発。

交通安全ボランティアの皆様も協力してくださいました。

(その後,稲刈りや脱穀など最後までお手伝いをいただきました。)

いよいよ田んぼに到着です。たわわに実った稲穂が,子どもたちを待ち構えています。

まずは,子どもたちが田植えをした苗を,丹精込めて大事に育ててくださった藤江様から,お話がありました。

ここ10年間に農業人口は半分に減り,将来の日本の食糧事情を心配するお話がありました。この農業体験を通して,未来を担う子どもたちが,農業に興味・関心をもってほしいという思いが伝わりました。

実がしっかり入っているので,台風で稲が倒れている部分もあります。そこで、今回の説明は次のようでした。(右利きの人向け)

① 一株を左手で持って縦に起こす。

② 下からこぶし1つ分のあたりを切る。切り方は,右手の稲刈り鎌を稲にしっかり当てて引いて切る。

そして,本日協力してくださる地域協議会の皆様の紹介もありました。

いよいよ班ごとに分かれて稲刈りです。

「刈ったぞー!」という声が聞こえてきます。

一昨日の台風の大雨が信じられないくらい稲は乾燥していて,おもしろいようにスパッと切れます。もっと作業を続けたいと多くの児童が思っていました。

5年生は来週ぼうじぼを作りますので,脱穀も経験しました。

最後は,6年生が通路をきれいにほうきで掃きました。

閉会行事では,代表児童のお礼のあいさつがありました。(抜粋)

「稲刈りの体験をさせていただきありがとうございました。丁寧に教えていただいたので,稲を刈った時の感触が気持ちよく,だんだん面白くなってきました。農家の方は,暑い中大変な思いをしていることが分かりました。感謝の気持ちをもって,おいしくお米をいただきたいです。おにぎりを作って食べるのが大変楽しみです。」

児童が学校に戻った後,コンバインで仕上げの稲刈りをし,5年生の「ぼうじぼ作り」の藁を届けてくださいました。

地域の方の協力あっての食農体験学習です。本当にありがとうございました。本来であれば,保護者の皆様にも積極的に参観していただき,ご家庭で話題にしていただけるとさらによい行事になります。今回はHPでのご紹介となりましたが,どうぞ,お子様と今回の体験活動を話してみてください。