文字

背景

行間

上央小NOW

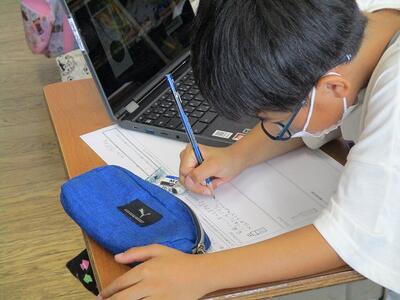

ICTを活用した授業

本市は、昨年度に全小・中学校に1人1台端末が配備され、今年度は各教科等の学びを深めるためにどのような活用が有効なのか各学校で実践しております。

本校でも、朝の活動や家庭学習でデジタルドリルを活用したり、授業においても探求的な学習過程で情報収集したり、まとめや発表でプレゼンテーションソフトを使ったりしています。また、理科の観察や体育の実技において写真や動画を撮影・保存をして、学習過程を可視化することもあります。さらに、友達と意見を共有したり、比較や検討したりするときにも活用することが増えてきました。

そこで、今回は、校内研究授業で活用した例の一端をご紹介します。

(1)7月11日 4-2 社会科

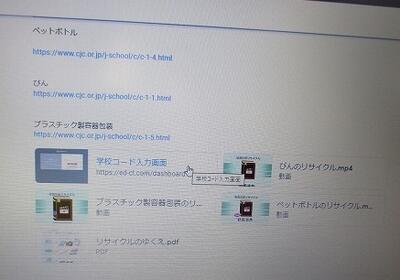

教員による自作教材を使って、資源物の分類を行いました。

その後、資源物の再利用についてペットボトルや瓶などから自分で対象を選び、動画などを通して理解し、それをワークシートにまとめました。すべて個人作業です。この後、全体で、調べた資源物ごとに再利用の仕方を確認しました。

放課後、小グループの授業研究会を実施し、ICTの活用の有効性について考察しました。今回は、自作教材や、子供たちが調べやすいように動画を精選している授業準備がよかったと話合いに出ました。

(2)7月21日 6-2 家庭科

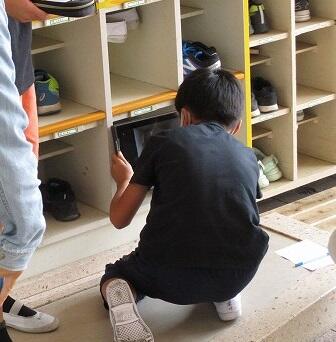

校内の汚れについて、分担場所に行き、観察や撮影・実物の収集などをグループに分かれて実施しました。

その後、学級に戻って各班の発表から、校内の様々な場所の汚れについて確認しました。タブレットを自分たちで操作し、発表する6年生の作業の素早さに感心します。使いこなしていることが分かります。

授業研究会では、1時間の授業のなかで、分担場所の調査・発表、そこから自分の課題を設定して次の学びにつなげていく流れについて、ICT活用ならではの時間短縮であったという話が出ました。

(3)9月14日 6年生 算数科桃太郎コース

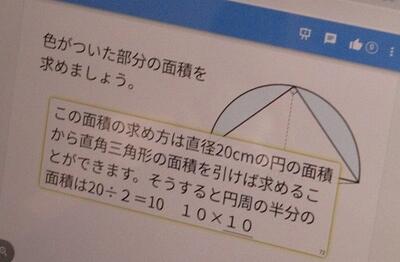

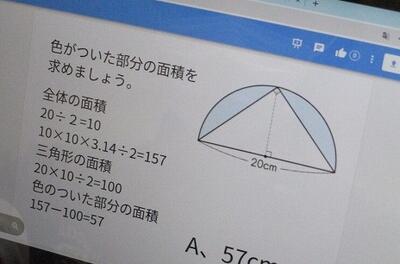

色がついた部分の面積を求める課題を、担当教員か児童のタブレットに配り、各自タブレット上で解決に向けて取り組みました。タブレットを使うメリットの一つとして、図形への書き込みが容易です。もちろん、消したり書いたりの試行錯誤ができます。

解答は手書きでも文字入力でもできます。自分の考えが相手に伝わるように、式だけでなく言葉も含めて書いている児童がいました。その力を高めていきたいものです。また、友達の解答も、テレビで確認したり、自分のタブレットで確認したりできます。自分の考えと比べて友達の考え方は同じなのか、違う場合はどのような考え方をしたのかを見ることができます。代表者の発表によって解答の確認をし、その後、自分のペースで類似問題を解いていました。

授業研究会では、協働学習支援ツール「スクールタクト(schoolTakt)」の活用について、ICT支援員さんから他校の例などの紹介がありました。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両方を可能にするICTの活用の研究に、先生方も意欲的に挑戦しています。ICTは学ぶ手段であって目的ではないことを忘れず、これらの挑戦が子供の学びにつながることを願っています。

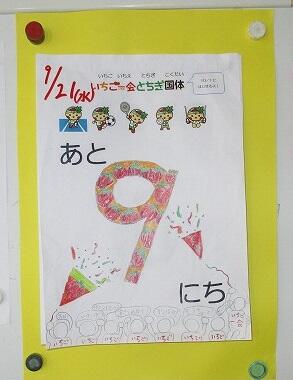

いちご一会花リレーがいよいよ大会本部へ

9月21日(水)、いちご一会とちぎ国体のために本校で育てていたニチニチソウが、いよいよ大会本部へ移動しました。今後、開閉会式会場や競技場,駅,沿道などのいずれかで、本校の花が大会関係者を出迎えます。

環境委員会の子供たちが、3週間大切に育てた花です。大きく美しく育ち、用意された移動カートに入りきらないくらいでした。

校内にも開会までの日めくりカレンダーがあり、いよいよ気分が高まってきました。学年によっては、自主学習で国体や見学種目である剣道について調べているようです。せっかく本県開催なので、事前学習ができるといいと思います。

県産魚 アユの甘露煮

9月21日(水)の給食は、栃木県養殖漁業協同組合から提供されたアユを使った甘露煮でした。とても柔らかくて甘く、頭からしっぽまで丸ごと食べることができました。

栃木県は、鬼怒川・那珂川など、良質な水が豊富な川があります。この自然の川と変わらないような養殖環境(水質とバランスの良いエサ)を作り、安心・安全でおいしいアユが育てられていて、それが給食に出されたのです。アユは栄養満点で、川魚のチャンピオンと言われています。お昼の放送では、「寿命は1年で貴重な魚です。自然の恵みをありがたくいただきましょう。」と栄養士の細谷先生が話されていました。

薬物乱用防止教室(6年生)

9月15日(木)、栃木県警察本部の人身安全少年課の方に来ていただき,薬物乱用防止広報車「きらきら号」を用いて薬物乱用防止教室を開催しました。

初めに薬物乱用の恐ろしさについてDVDを視聴して学習し、代表児童が薬物を勧めてくる先輩からどのように断ればいいかのロールプレイングを行いました。

薬物を誘うときの注意点は2つありました。

① 「今回は、ただであげる。」

次は、5000円、10000円と値がつり上がっていき、万引きや盗みなど別の犯罪を生む危険性があります。

② 「今は使わなくても持っていなよ。」

持っているだけでも犯罪です。もし、無理矢理持たされたとき、すぐに信頼できる大人(家族、先生、警察)に相談するようにと話されていました。(インターネット上の大人ではないことがポイント!)

そして、クイズに挑戦しながら薬物乱用について学んだことを復習しました。1組も2組も代表者を希望する児童が多く、学級全体で意欲的に学ぶことができました。さらに、覚せい剤や大麻など薬物の標本やパネル写真等も見学したりしました。

犯罪に巻き込まれないためには、次のことが大切だと話されていました。

① ルールを守った生活を送ること。

② 規則正しい生活を送ること。

最後に,みんなで「薬物は,ダメ,ぜったい」と宣言しました。

今まで以上に、インターネットを通していろいろな犯罪に巻き込まれることが多くなりました。今回お子様が持ち帰りましたパンフレットには、フィルタリング機能についても紹介されています。ぜひ参考にしてください。

魅力ある学校づくり上河内小学校地域協議会の開催

9月14日(水)、第2回地域協議会が開催されました。

秋の行事として、稲刈り、わらすぐり・ぼうじぼ作り、羽黒山遠足、持久走大会があります。地域協議会の皆様のご協力によって成り立つ行事ばかりです。実施日時、内容と方法などについて確認をしました。保護者のボランティア協力も大変有り難いです。これからボランティア協力をお願いする行事もありますので、その際は子供の活動を近くで見守りながら、ご参加ください。

さらに、「ゆずっ子写真展」と「元気なあいさつ・ていねいな言葉づかい運動の標語」の審査も行いました。残しておきたい郷土の風景がたくさん集まりました。

上河内地区防災会による防災訓練

9月13日(火)に,上河内地区の防災対策隊員参集訓練がありました。

本校は,上河内地区市民センターとともに,優先的に開設する指定避難所となっています。そこで,災害対策隊員,消防署,消防団,駐在所の方が市民センターに参集し,任務の確認をされました。その後,本校へ移動し,本校体育館が避難所となった時の避難者の受け入れの流れや備蓄品の確認をしました。

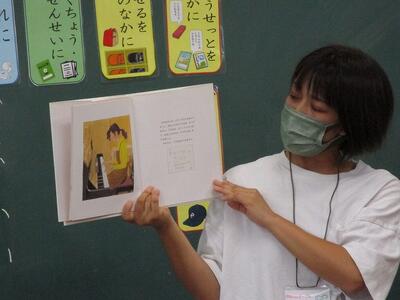

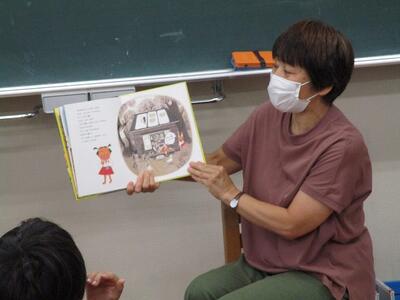

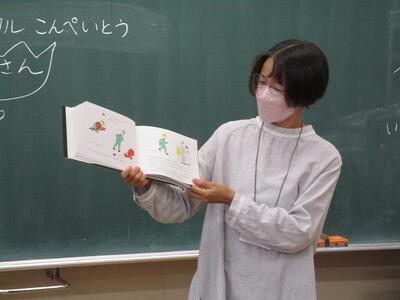

「お話サークルこんぺいとう」の読み聞かせ

9月15日(木),朝の読書の時間に,学校支援ボランティア「こんぺいとう」の皆様による読み聞かせがありました。今回は,1階の5教室です。今年度新しく入られた方もいらっしゃいました。子供たちは,夢中になってお話の世界に引き込まれていました。

50m走チャレンジ月間 ②

先週は,雨のために50m走の記録が計れませんでしたが,今週は,火曜日(9/13)・木曜日(9/15)ともに実施することができました。

今回は,計時をする児童が4人になり,二人一組で効率よく運営していました。また,走り終わった児童を誘導する係もできて,回を重ねるたびに運動委員会の児童の動きもよくなっていました。

◆ 運動委員会 火曜日チーム

◆ 運動委員会 木曜日チーム

◆ 挑戦する子供たちの様子

竜巻を想定した避難訓練

9月14日(水)は,竜巻が発生したことを想定して避難訓練を行いました。窓とカーテンを閉め,頭を守るものをもち,ガラス窓から離れた場所へ移動して,ダンゴムシの体勢を作って待ちます。

1年生も初めての訓練でしたが,事前に担任の先生からあった説明をよく聞いて,あっという間にダンゴムシを作って静かに待つことができました。

竜巻が去った後は,教職員は児童の健康状態の報告と避難経路の安全確認をしました。

その後,教室に戻り安全に避難できたかを振り返り,休み時間などに竜巻が起こった場合はどうすべきかを確認しました。

◆児童の感想をいくつか紹介します。

・外にいるときは,集団で固まったり溝に入ったりして,命を守ることが大切だと思った。

・学校じゃなくても,ランドセルなどで頭を守ったり,丈夫な建物に逃げ込んで,自分の体を守ったりしたいと思った。

・避難訓練をするときに,「絶対に自分を守る!」と心の中で自分に言い聞かせて,安全な体勢をとることができた。いざというときに備える心構えを,僕は忘れないようにしたい。

真剣に避難訓練に臨んだことが,お分かりいただけると思います。自分の身は自分で守る「自助」の力の育成を,今後も継続していきます。

十五夜メニュー

9月10日(土)は「中秋の名月」です。最も月が美しい日とされ、今年は,ちょうど満月にあたり,天候にも恵まれそうです。

そこで,9月9日(金)の給食は,「十五夜メニュー」でした。

サトイモの入ったけんちん汁やお月見デザートが出ました。秋はサトイモやサツマイモの収穫時期に当たることから、「芋名月」とも呼ばれるそうです。豊かな秋の実りに感謝し,おいしくいただくことができました。

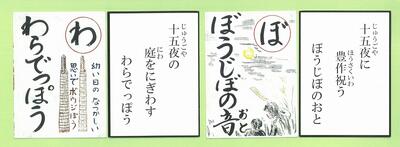

十五夜や十三夜では,本地区の伝統行事「ぼうじぼ」があります。子供たちが各家を回り,わらで作った棒(わらでっぽう)で地面をたたき,今年の豊かな実りに感謝し,来年の五穀豊穣を祈る行事です。

本校のふるさとカルタにも,「ぼうじぼ」と「わらでっぽう」があります。

5月に田植えをした苗が育ち,9月20日には稲刈りをします。そのときのわらを使って,5年生は「ぼうじぼ」づくりを10月4日に予定しています。今年の十三夜は10月8日。自分で作った「ぼうじぼ」を使うことができることでしょう。楽しみですね。

十五夜も十三夜も,今年は土曜日です。家族や地域の方とお月見ができることを願っています。

栃木県教育委員会では,「とちぎの慣習・ことば集 ~のこしていきたい つたえていたい とちぎ人の想い~」という冊子を平成31年3月に発行しました。栃木県教育委員会のHPでも見ることができます。

その28ページに「ぼうじぼ,わらでっぽう」が紹介されています。→ ぼうじぼ,わらでっぽう.pdf

登校班指導

9月7日(水)は,地区の担当教員と登校の様子について確認をする登校班指導がありました。前回は全校児童で行いましたが,今回は先頭の班長と最後尾の副班長(主に4~6年生)が集まり,集合や歩行の様子について話合いをました。

以前より,集合状態や一列歩行が改善された班が多いようです。1年生に合わせてゆっくり歩こうとしている班長さん,前の人との間が開かないようについて行こうとする1・2年生,お互いの気持ちが寄り添って改善されていることでしょう。困っている班については,担当から担任の先生に伝えて児童へ話していきます。保護者と地域の皆様も見守りと,お気付きのことがございましたら子供たちにお伝えください。よろしくお願いします。

雨の日の昼休みは漢字・算数検定に挑戦!

昼休みが雨の日は,外で遊ぶことができませんので,大ミーティング室にて希望する児童が集まって検定を受けています。これまでは上級生が多かったのですが,1年生も名前が書けるようになり,問題文を自分で読めるようになったので,積極的に挑戦しています。問題用紙を教室から持ってくるというルールが分からず教室まで取りに行くこともありますが,こうして一つ一つ学んでいくのでしょう。

問題と解答(算数は解説も)は,子供たちのタブレットのクラスルーム「授業」に配信してあります。一度ご家庭で予習してから検定を受けることをお勧めします。

たとえば,「0,1,2,3,4,5,のうち 2つのかずをつかって,こたえが5になる たしざんのしきを すべて かきましょう。 □+□=5」という1年生の問題には,6通りの式すべてを答えることが必要になります。そのような確認もできますので,どうぞ,保護者の皆様もタブレットをご覧ください。

夏休みに作った作品を紹介します。

今回は,4年生の児童による「アイロンビーズ パチンコ」です。プロペラをアイロンビーズで作った工夫があり,ビー玉を落とすとプロペラがくるくる回ります。釘をはじきながら落ちていくので,「ピン ピン」と,いい音がします。

「くぎを打つのが難しかったけれど,うまく作れたと思う。点数を変えたので,楽しめるものになった。」と感想を述べていました。

50m走チャレンジ月間

運動委員会5~6年生12名が,毎週火曜日と木曜日の2時間目の休み時間(業間20分間)で,50m走の記録を計測する活動を始めました。1年生から6年生まで,誰でも挑戦できます。まずは自分の記録を知り,記録更新を目指して挑戦しようとする意欲をもったり,体力の向上を確認したりすることができることでしょう。日常的に運動に親しむ活動として,運動委員会の児童が始めた「50mチャレンジ」初日は,多くの児童が並びました。

これは,休み時間が始まってすぐに並び,先頭を勝ち取った3年生の児童2名が走り出すタイミングの写真です。興味をもって,たくさんの子供たちが見守っています。

計測したり,記録したり,ほかの児童がコースに入らないよう見守ったりする委員会の児童がいました。10月6日(木)までの1か月間,活動します。どんなスプリンターが誕生するか,楽しみです。

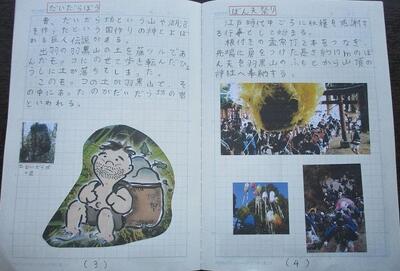

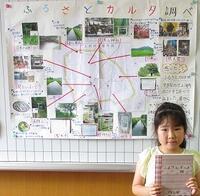

夏休みの自由研究「ふるさとカルタ調べ」

本校には,保護者と児童で作った「ふるさとカルタ」があります。昭和61年の創立30年記念に,当時の児童と保護者で作ったものだそうです。とても大きな札(大きな画用紙サイズ)を,体育館いっぱいに広げ,縦割りのにこにこ班でチームを組み,学年ごとで札を取るというものです。令和2年度からは新型コロナウイルス感染症防止のため,学年ごとに小さな札を利用して教室等で行っています。

この夏休み,ふるさとカルタに出てくる上河内の場所や文化遺産,伝統行事などを調べた児童が3年生にいましたので,紹介します。3年生ということは,30年以上続く伝統行事「ふるさとカルタ取り大会」(体育館で全学年が集まって行うもの)は経験していません。それでもカルタに親しみ,そこに出てくる上河内のふるさとの風景に興味をもって,自分の足で訪ね,目で確認し,模造紙1枚とノート1冊にまとめられています。

「ふるさとカルタがすきなので,上河内のことを調べてみました。昔から大切にされてきた祭や神社,山や川のことを知ることができて,私も大切にしていきたいと思いました。」

と,感想を書いていました。

自分の育った郷土は,自己の形成に大きな役割を果たすとともに,一生にわたって大きな精神的な支えになるといわれています。郷土との積極的で主体的なかかわりを通して,郷土を愛する心を育て,郷土をよりよくしていこうとする態度を育成する必要があります。

3年生の総合的な学習の時間「ゆずっこタイム」のテーマは「上河内PR大作戦」(地域について)です。探究活動の一環として取り組んだ今回の作品は,校内掲示をする予定です。

いちご一会花リレーに協力

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に向けて,市内の各小学校は,「いちご一会花リレー」に協力をしています。これは,全国からの来県者のために,開閉会式会場や競技場,駅,沿道などをたくさんの花でおもてなしをする運動のことです。

本日は,環境委員会の5・6年生が,2時間目の休み時間を利用して,プランターに花の苗「ニチニチソウ」を植えました。9月下旬まで本校で大切に育てる予定です。プランターには,応援メッセージを貼ることになりますが,すでに各学級で作成し,事務局に届けてあります。

栃木県で国体・全国障がい者スポーツ大会を開催するのは,1980年(昭和55年)以来,42年ぶりです。花リレー協力以外にも,競技を観戦する機会があります。10月5日,4~6年生はユウケイ武道館にて剣道を「学校応援」します。「学校応援」とは,全国から訪れるトップアスリートの競技を間近で観戦することにより,スポーツへの関心を高め,子供たちが夢や希望をもつきっかけとなることを願って行う事業です。まさに一期一会です。このような機会に恵まれた子供たちにとりまして,有意義なものとなりますよう事前学習もしていきたいと思います。

夏休み明け 1学期後半が始動!

8月30日(火),長かった夏休みが終わり,久しぶりに子供たちの笑顔が学校に戻ってきました。

まず,テレビ放送による全校朝会がありました。校長先生からの話の内容は,次の4つです。

① 子供たちが学校に戻ってきた喜び

② 夏休み前朝会で話した「相手の心に響く素敵な挨拶」と「相手の心に響く素敵な言葉遣い」の継続

③ 体育館の空調設備の運転開始にちなんで,SDGs(持続可能な開発目標)への意識

④ 学校だからできる「仲間と一生懸命努力して得られる達成感や充実感」の実現

そのあと,各教室では,夏休みに熱心に取り組んだ宿題や作品を提出していました。

4時間目までは通常の授業ですが,休み明けですので,先生も子供たちも,学習や生活のルールを思い出しながら進めていました。

そして,いよいよ待ちに待った給食の時間です。本日のメニューはキーマカレー,海藻サラダ,レモンゼリー。黙食であっても,みんなで食べる給食は,やっぱりおいしいものです。

昼休み,曇り空でも多くの子供たちが外に出て遊んでいました。本校は遊具が多く,自然も豊かなので,いろいろな遊び方があります。友達と過ごす楽しさを一番感じる時間です。

清掃の時間。1年生から6年生の縦割り班で,一言もおしゃべりをせず熱心に掃除をしていました。

5時間目が終わり,どの学年も下校となりました。長い休みの後なので,朝はちょっぴり憂鬱だった気持ちも,一日過ごしてみると,いつもの学校生活が戻っていたようです。また,明日も元気な笑顔を見せてほしいと思いながら,下校する姿を見送りました。

ところで,昨日,通学路にハチがいるとの情報があり,本日の朝にはカラーコーンで近くを通らないよう児童へも注意を促し,お昼の放送でもお知らせしました。保護者や地域の皆様も,子供たちの通学路やよく遊んでいる公園など,気に掛けて見てくださると有難いです。

通学路の合同点検

8月19日(金)に,通学路の合同点検を実施しました。事前に各支部長から提出されていた点検依頼箇所のうち,今回は中学校西北の十字路の点検となりました。

田原街道から氏家方面へ通じている道ですので,道幅は狭いのですが,交通量が多い場所です。そこを,松田方面からの児童が横断します。

そこで,今回は東警察署,宇都宮市道路保全課・道路管理課・道路建設課・生活安心課,宇都宮市教育委員会学校健康課,PTA会長,松田支部長と,多くの関係者に見ていただき,それぞれのお立場からご意見をいただきました。

登校時に見守りボランティアの方に立っていただいておりますが,通学経路の変更も視野に入れながら,今後も注視していかなければならないと思います。学校としては,一列歩行を守り安全な登下校ができるよう指導を継続していきます。

校内のワックスがけ、算数検定の解説配付について

8月9日、機動班の皆さんが、校内の特別教室や廊下のワックスがけをしてくださいました。普通教室は、7月21日に先生方で行いましたが、他の教室等は夏季休業中に行っております。児童の皆さんが学校へ戻ってきたときには、床の輝きが増していることでしょう。

夏休みも後半に入ります。

本日、自主学習用に、算数検定の解説を、児童用タブレットのクラスルームに配付しました。(学級によってはまだ配付できていないところがあります。後ほど配付します。お待ちください。)

自分の学年の内容から1学期前半の学習を復習したり、下学年の問題を解いて学び直しをしたりすることができます。また、夏休み明けの内容や上学年の内容を先に学習して確認用に見ることもできます。算数が得意な人も苦手な人も活用できるよう解説を作りました。ぜひ利用してください。

保護者の皆様も、小学校の学習内容のほとんどを、学年ごとに見ることができます。ご自身の小学校時代と同じでしょうか。ぜひ、お子様のタブレットをご覧ください。

最後に、花壇に咲くひまわりを紹介します。いちばん背の高いひまわりは、2.5m以上あるでしょうか。太陽に向かって大輪の花を咲かせています。子供たちのにこにこ笑顔のようです。

子どもの家 校庭の除草作業

夏休みに入り、ちょうど2週間が経ちました。

体温を超えるほどの猛暑が続きましたが、ここ二日間は過ごしやすいです。

ふと、校長室から校庭を見てみると、久しぶりに子供たちが外に出ています。

普段は熱中症警戒アラートの発令により、子どもの家で過ごす子供たちも室内で過ごしているようですが、この日は外に出ています。久しぶりに、子供たちに声をかけようと近く行ってみると…

子どもの家付近の校庭に生えた雑草の除草作業をしていました。40人前後いたでしょうか。熱心に作業すること数十分で、たくさんの雑草が集まり、みんなで運び、こんなにきれいになりました。ありがとうございました。

環境整備部のトイレ清掃と文化研修部の「ハーバリウム講習会」

本日(7月27日)は,個人面談と合わせて,PTAの活動が2つありましたので,ご紹介します。

まずは,環境整備部のトイレ清掃です。

これまでも,授業参観や運動会の日にもトイレ清掃をしていただきましたが,夏季休業中にも全トイレを清掃していただきました。夏休み前の最終日には,日課の関係で児童による清掃の時間が取れませんでした。心配していたところ,保護者の皆様が汗だくになってきれいにしてくださり,長い休みを清潔のまま過ごせますので,安心です。

それから,文化研修部では,「ハーバリウム講習会」を開催してくださいました。講師は,市貝町在住の菅俣由紀先生です。クラフト作家として,宇都宮を中心に活動をされています。

16名の保護者が参加し,和やかに,心癒されながら制作活動を楽しむことができました。

瓶やペンの中に入れるものを選び,配置を考えながら材料を入れていきます。そして,植物性オイルを入れることによって,ふわっと動きが出たり輝きが出たりして,美しく仕上がります。

日頃,子育てで時間に追われることが多いと思いますが,時にはこんな時間も作れるとよいですね。また,子供向けの活動もされている先生です。子供会の活動など何かの参考になればと思います。