富士見びより

耳鼻科検診(1~3年)

今日は,1~3年生の耳鼻科検診でした。右耳→左耳→鼻→のど の順番に,上手に検診を受けました。保健室前は,富士見ギャラリーとなっているので,ソーシャルディスタンスを保ちながら,お友達の作品鑑賞ができました。

10月生け花ボランティア

生け花に秋の深まりを感じます。毎月有難うございます。

第2学期始業式

例年よりも短い学期間休業でしたが,今日から第2学期開始です。始業式は校内放送で行いました。校長先生からは,「めあてをもって生活しましょう。」「挨拶をしっかり続けましょう。」「コロナやインフルエンザを予防しましょう。」「交通ルールを守りましょう。」という話がありました。

代表児童の作文発表では,2年生と5年生の児童が2学期に頑張りたいことについての作文を発表しました。とても上手に発表することが出来ました。

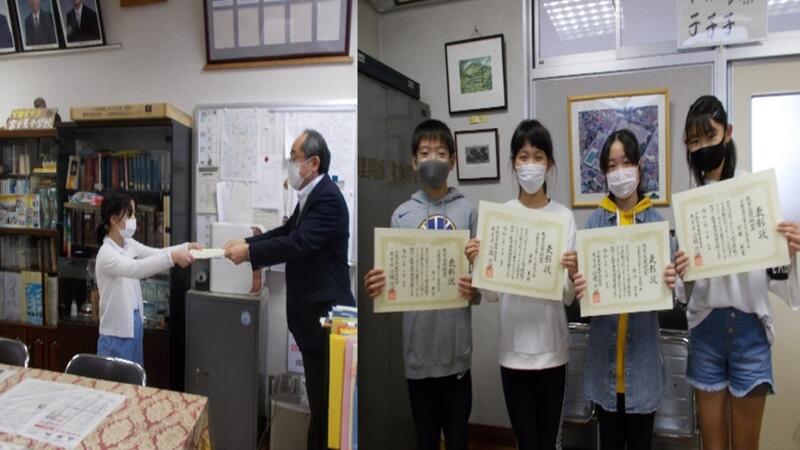

表彰(宮っ子心の表彰・よつば学級作品展表彰)

今年度の表彰は,感染症対策のために,体育館では行わずに校長室で行っています。

9日(金)の業間には,市の特別支援学級作品展へ出品した,よつば学級の児童の表彰を行いました。また,昼休みには,1~6学年各クラス1名の「宮っ子心の表彰」を行いました。(保護者専用ページに関連記事有)

【校長室表彰の様子】 【6年生の宮っ子心の表彰受賞者】

【よつば学級の児童作品は,職員室前の廊下に掲示してあります。】

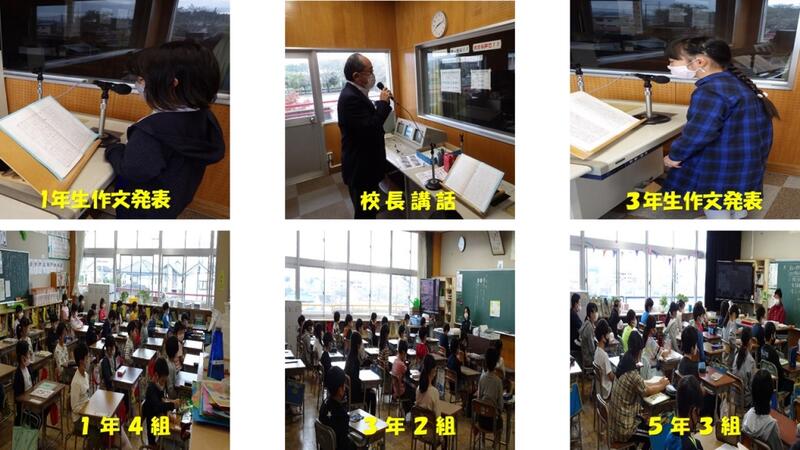

1学期終業式

校長先生の話と代表児童の作文発表がありました。校長先生からは,「以前よりも,挨拶が元気よく,大きな声で出来る子どもたちが多くなってきて,とても嬉しい。」 「学校だけでなく,登下校中も地域や保護者方々に元気よく,大きな声で挨拶をして,地域をみんなの挨拶で元気いっぱいあふれるようにしていきましょう。」という話がありました。

代表児童の作文発表では,1年生と3年生の児童が1学期の振り返っての作文を発表しました。とても上手に発表することが出来ました。

3年歯の健康教室

今日は,3年生の歯の健康教室が2・3校時にありました。2校時は,学校歯科医の川嶋明先生にお話を伺いました。3校時は,クラスごとに歯科衛生士さんによる,ブラッシングのお話です。新型コロナ感染症対策のために,給食後の歯磨き指導はしていませんが,ご家庭で朝晩の歯磨きをしっかり行えるように,磨き残しの多い部位や磨き方などを詳しく教えていただきました。(保護者専用ページに関連記事有)

避難訓練

今日は,家庭科室からの火災を想定しての避難訓練を行いました。年度当初には,避難経路の確認をしましたが,全校児童が,実際に校庭に避難するのは,初めてとなります。火災のために,防火扉も閉まったという状況においても,慌てずに,静かに避難できました。(保護者専用ページに関連記事有)

温室整備を行ってくださいました

富士見小学校の東側に,以前から温室がありましたが,ここ数年は,管理が行き届かなくて全く使用されていませんでした。今回,園芸ボランティアの皆さんが,手付かずだった温室の中を片付けて,下の写真のような素晴らしい手作りの棚を作ってくださいました。プロ級の腕前にただひたすらびっくりです。今後,この温室を利用して,草花の苗を種から育て,学校や地域の緑化活動に生かしていけたらと,ボランティアの皆さんの構想はどんどん広がっているようです。地域協議会長の岡村さんも見に来てくださいました。今日は,5年保護者の武石友里さん,松本みのりさん,1年保護者の山城さやかさん,6年保護者の土田和史さんと湯田龍さんが新たに加わり,子どもたちも入れて,総勢10名。数時間で完成です。有難うございました。心から感謝申し上げます。

6年生黄ぶなづくり

6年生が,総合的な学習の一環として,宇都宮に伝わる伝統工芸品である,郷土玩具の「黄ぶな」つくりを体験しました。宇都宮市大通りにある,ふくべ堂から,2名の講師の先生に来ていただきました。「昔,天然痘が流行ったときに,病人が黄色いフナを食べたところ,病気が治った」という,黄ぶな伝説についてお聞きした後,みんながコロナに感染することなく,無事に修学旅行に行けるように祈願しながら,一生懸命に作りました。(富士見アルバムにも写真有)

園芸ボランティアの皆さん

富士見小学校の南門の富士山花壇と,東門の◇花壇は,敷地の外側に面しているということもあり,今までなかなか十分な花壇整備が出来ないでいました。そこで,6年生の保護者の藤澤倫子さん・湯田美佳さんを中心に,保護者や地域の有志の皆様が,園芸ボランティアとして活動をしてくださることになりました。真夏の暑い中から,花壇の草むしりや土づくりを始めてきて,30日(水)は,6年保護者の磯部晶子さん・5年保護者の永井ルリ子さん・地域の大島隆弘さんが加わり,5名の方々が,季節の花を植えてくださいました。富士山花壇には,ブルーサルビア・ベコニア・ペンタス・ダンギクの花を,東門の◇花壇は,ミセバヤ・サンジソウ・ハツユキカズラ・ルビーネックス・アルテナンテラの花を植えてくださいました。この活動は,地域協議会の活動の一環として,行っていただいています。大変ありがとうございました。

学習指導員・スクールサポートスタッフ(SSS)の皆さんです

30日(水)配付のお知らせのとおり,本校には,学習指導員さんが,一日あたり2名の枠で10月から2月まで配置されることになりました。主に,教室内でT2として担任の補助を行ったり,少人数の学習を担当したりして,基礎・基本の学習定着を図ることになります。5名の先生のお名前と担当学年・曜日は下記の通りです。

松浦 博子先生・・・3年生:火・水・金曜日

小貫 敬子先生・・・4年生:水・木曜日

小森 悦子先生・・・5年生:月・火曜日

スクールサポートスタッフ(SSS)は,薄井 妙子先生で,月曜日から金曜日まで,主に消毒作業や清掃・美化・整頓等の業務を行います。

今日は,事前の打合せを行いました。皆さん市内の小学校に勤務されていた,経験豊かな方々です。どうぞよろしくお願いいたします。

第2回 放送委員会企画 クイズ大会

業間や昼休みに集まり,役割を決め,問題を考えたり,放送委員会だよりを書いたり,パソ

全問正解したクラスには,後日,賞状が渡されます。

ヘクソカズラ

傷つけるとくさい匂いがするので,万葉集の時代から「くそかずら」と呼ばれていました。そこに,「へ」まで付け足されてしまいました。しかし,花は可憐で,秋に実る果実は美しく,昔から,薬に役立っていました。学校の周りのフェンスにたくさん葉を茂らせています。これは,近所に住む,中臣正之さんが,「一度名前を聞くと忘れられない植物でしょう。子どもたちに紹介してください。」と言って,今朝持ってきてくださいました。子どもたちは,「変な名前。」とか「におうかな。」と言って興味深く見ていました。

機動班作業

本市の小中学校では,月に2回程度,市職員(機動班)による,施設の整備が行われています。体育館北側の樹木は,かなり大きくなりすぎて危険だったり,駐車場が手狭だったりするので,この部分の樹木を計画的に伐採していくことになりました。ところが,松の木の上部に差し掛かった所で,卵が2個入ったハトの巣を見つけ,作業中断になりました。母鳩が警戒して巣に戻らなかったら・・。心配です。

内科検診

今日は,4~6年生の内科検診でした。保健室への通路は,ソーシャルディスタンスを取って,並んで検診を待ちました。これで,眼科検診・内科検診・尿検査(以上全学年),心臓検診(1・4年)が終わりました。今後,歯科検診(3~5年実施済)や耳鼻科検診が続きますが,所見があったお子様には,通知をお渡ししますので,早目の受診をお願いいたします。

修学旅行事前説明会

6年生の修学旅行は,10月22日(木)23日(金)に予定しています。今日は,児童と保護者一緒の事前説明会がありました。学校長の話の後に,旅行会社の方の説明,学年主任からの説明と続きました。今年は,新型コロナウイルス感染症対応として,修学旅行の方面を鎌倉・東京方面から仙台・松島方面に変更しました。バスの中での密を避けるために,当初の計画よりバス1台を追加し,宮城県のバス助成金制度を積極的に利用しての実施となりました。観光地や宿泊施設でのコロナ対策に十分配慮し,心に残る楽しい思い出が作れるようにしていきたいと考えています。

間隔を取って,児童・保護者で一緒に話を聞きました。

宿泊施設や松島の観光船の写真です。 会場の準備や後片付けを進んで行いました。

大型扇風機防護カバー

8月20日の富士見びよりでご紹介した大型扇風機ですが,指を入れてしまうことがないように,細かいメッシュの防護カバーが付きました。こちらもPTAで準備してくださいました。体育館は,下窓が小さく風があまり通らないので,コロナ対策としても,換気のために年中活用させて頂きたいと考えています。ありがとうございました。

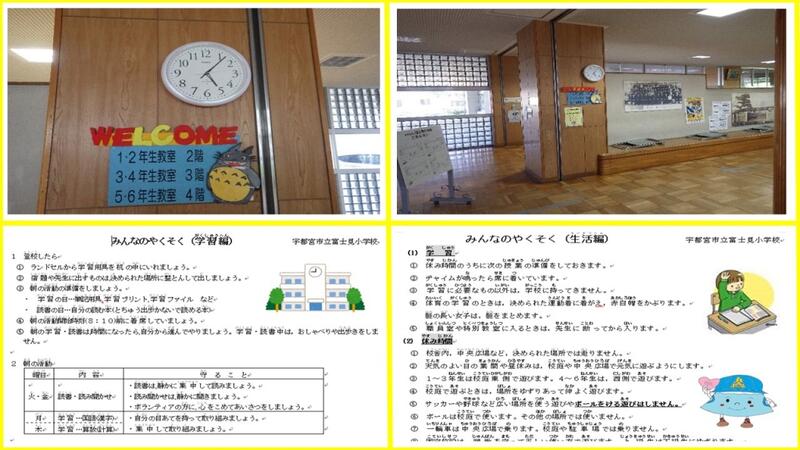

時計を見て、行動しよう!!

本校では,子どもたちが落ち着いて,学校生活を送ることができるように富士見小みんなのやくそく(学習編・生活編)というものがあります。そのなかに,「チャイムの合図までには着席して先生を待ちましょう。」というものがあります。

教室だけでなく,各学年のオープンスペースにも時計が設置されていますが,昇降口にはなかったため,新たに設置しました。

子どもたちがチャイムの合図を聞いてから慌てて動くのではなく,時計を見ながら,余裕を持って行動できるような環境づくりを心掛けています。

集団下校(一斉)

生け花ボランティア

欠席・遅刻・早退届のダウンロードはこちらから

欠席・遅刻・早退届 A4(令和ver.).pdf

登校届のダウンロードはこちら

登校届.pdf

インフルエンザ経過報告書のダウンロードはこちらから

インフルエンザ経過報告書(確定版).pdf

勤務時間外の電話対応に関するお知らせのダウンロードはこちらから

勤務時間外の電話対応について(お願い):学校ホームページ用.pdf

食育&給食

10月3日(金)

ココア揚げパン 牛乳 トマトミートオムレツ 白菜スープ

児童が大好きなココア揚げパンです。前の日から楽しみにしていて「先生,明日は揚げパンだよね。」と声をかけてくる人が何人もいました。給食を食べ始めて教室を回ると,1年生は口のまわりが真っ黒にしながらおいしそうにほおばっていました。パンに付いていたココアの粉を大切にする意味で,牛乳に溶かして飲んでいる児童もいました。これも給食SDGsの一つになるでしょう。

10月2日(木)102とうふの日こんだて

ごはん(新米) 牛乳 いかのみそ焼き さっぱりあえ 炒り豆腐

10月2日は,102とうふの日です。それにちなんで,木綿豆腐で作った炒り豆腐を出しました。また,毎日教室に配付している「給食一口メモ」で豆腐の原料や栄養について知らせました。放送では他の豆腐料理で,暑い時においしい「冷奴」,温かくして食べる「湯豆腐」「みそ汁」,炒める「麻婆豆腐」などを紹介しました。良質のたんぱく質が摂取できる豆腐料理を家庭でも取り入れてほしいと思います。また,この日のごはんは,本校の保護者の方からプレゼントしていただいた新米でした。炊き上がったごはんをほぐしていた調理員さんが「お米がすごく輝いています。」と言っていました。放送で「感謝して大切に新米をいただきましょう。」と伝えたところ,食べた後のお茶碗もピカピカで,ごはんの残りもいつもより少なかったです。寄付していただいた保護者の方にとても感謝しています。

10月1日(水)創立記念お祝いこんだて

赤飯 牛乳 黄鯛フライ 野菜のにんにくしょうゆあえ お祝いすまし汁 富士山ゼリー

富士見小の創立68年記念をお祝いするこんだてです。お祝いの行事食は赤飯なので,地域でとれた「もち米」とあずきより一回り小さい「ささげ」を入れて炊きました。また,お祝いといえば「おめでたい」から,鯛(黄鯛)のフライを出しましたが,しっぽまで全部食べた児童が多く見られました。お祝いすまし汁には「富士山の絵」と「祝文字」のなるとを入れました。多めにお椀に入っていた児童は取り出してお皿に並べて嬉しそうにしていました。富士見小の「富士山」にちなんだ富士山ゼリーを出しました。ゼリーの蓋のイラストに「赤富士」がいくつか混ざっていたので,なかなか見られない貴重な富士山だという話をしました。富士山ゼリーをカップから皿に出して,形を見ながら味わっていた児童もいました。

9月22日秋分の日・お彼岸こんだて

ほうとう 牛乳 厚焼きたまご こんにゃくサラダ ミニおはぎ

秋分の日の意味や日本の風習であるお彼岸のお墓参りについて,給食時間の放送で知らせました。「お萩」はこの時期に咲く花「萩の花」の色から名前が付いたと言われています。毎年,秋分の日近くに「ミニおはぎ」を給食に出しています。給食の残りを確認すると,小豆を使った和菓子が苦手な児童は,低学年だけでなく,他の学年にもたくさん見られます。給食では年3回程(5月こどもの日「かしわもち」,9月お彼岸「おはぎ」,3月ひなまつり「桜餅」)和菓子を出していますが「去年は食べられなかったけど,今年は食べられるようになったよ。」と報告してくる児童もいます。小豆には成長期に必要な栄養素も含まれていますので,家庭で小豆を使った和菓子(おまんじゅう,だんご,どら焼き,たい焼きなど)を取り入れても良いかと思います。

9月19日食育の日 9月のおいしいものこんだて

麦入りごはん 牛乳 揚げなすと豚肉の炒め物 焼き魚(さんま)野菜のにんにくじょうゆあえ ぶどうゼリー

毎月19日は「食育の日」なので,食について興味・関心をもつ機会として,9月の旬の食材を取り入れました。秋なすは,調理員さんが炒めた野菜と合わせる直前に素揚げして,とても色鮮やかに仕上げてくれました。なすが苦手な児童も「今日のなすは食べられた。」「初めて全部食べられた。」と言っていました。秋刀魚(さんま)は,秋においしくなる刀のような魚なので,この漢字で書かれる場合もありますと説明しました。さんまは一夜干しの開きを注文し,オーブンで焼いてもらいましたが,身が薄く長いものがあり,高学年サイズは皿からはみ出そうなものもありました。外の七輪の上で焼いたさんまの美味しさで提供するのは難しいですが,給食で旬の食材を味わって学んでほしいと思います。

9月17日イタリア料理の日こんだて

スパゲティ ミートソース 牛乳 イタリアンサラダ パンナコッタ

イタリア語で,料理は,ク(9)チー(1)ナ(7)なので,9月17日がイタリア料理の日なったようです。それにちなんで,児童が大好きなパスタ料理 ミートソーススパゲティ を取り入れました。放送で「白い服の人は,汚さないように上手に食べてみましょう。」と声をかけましたが,教室を回ると,白い服にトマトソースの水玉模様がついている人がたくさん見られました。パンナコッタは,イタリアの代表的なデザートです。学校給食用のパンナコッタは,はちみつとレモンのソースが上に載せてあり,豆乳で作られています。他にも身近なイタリア料理(ピッツァ,ティラミスなど)を教室に配付した給食一口メモで紹介しました。

9月16日(火)ひじきの日&まごわやさしいこんだて

麦入りごはん 牛乳 焼き魚(鮭)ごまあえ ひじきと大豆の炒り煮 さつまいもチップス

もとは敬老の日だった9月15日が,ひじきの日になったこと,長生きするために体に必要な食べ物 ま・ご・わ・や・さ・し・い の食材について,給食時の放送や教室配付の掲示資料で知らせました。

今日の1食分にま(大豆)・ご(ごま)・わ(わかめ等の海藻類)・や(野菜)・さ(魚類)・し(しいたけ等のきのこ類)・い(いも類)を全部取り入れました。どちらかと言えば児童が苦手な食材の組合せですが,バランスよく食事を摂ることを意識する機会になったかと思います。11月「お弁当の日」のテーマは,「まごわやさしいを使ったお弁当を作ってみよう!」なので,どれか一つでも工夫して,お弁当に取り入れてほしいと思います。

9月12日(金)メキシコ料理こんだて

メキシカンライス 牛乳 メキシカンスープ オレンジ

メキシコでは,とうもろこし,とても辛い唐辛子(ハバネロ,ハラペーニョなど)を多く栽培しています。また,スープに入っているいろいろな豆(ひよこ豆,赤・白いんげん豆など)もよく料理に登場します。と,

給食時の放送で知らせました。辛さはかなり控えめで,低学年でも「辛くないよ!」ぐらいに味付しました。写真のメキシカンライスは,低学年の分量のものを撮影したので,少なく感じてしまうかもしれません。全く同様に再現はできませんが,社会科の学習と関連付け,他国の特産物や食文化に関心をもってほしいと思います。

9月9日(火)重陽の節句こんだて

菜飯 牛乳 鶏肉の香味焼き 菊花入りおひたし まろやかみそ汁

9月9日重陽の節句は,菊の花を飾ったり,菊の花を使用した料理を食べたりして長寿を願う風習があります。それにちなんで,菊の花(食用のもの)を入れたおひたしを出しました。放送でこの行事食の話をしてから教室を回ると「黄色い菊のお花入っていたよ!」「黄色い菊のお花食べてみたよ。おいしかった。」と知らせてくれる児童が何人もいました。また放送で「学校内6ヵ所に菊のお花を飾りました。探してみてください。」と伝えると,給食終了後,ウォークラリーのように校内の菊の花を探し回っている児童がたくさん見られました。菊の花は飾るだけでなく,食べられる食用の花があることを学習し,日本の伝統的な行事に触れる機会となりました。

9月8日(月)鹿児島県料理こんだて

麦入りごはん 牛乳 きびなごフライ 豚肉と大根のみそ煮 ごまずあえ

毎月1回程度,他県の料理献立が登場します。社会科と関連付けて,食べながら他県の特産物を学習する機会になります。鹿児島県産「黒豚」や「桜島大根」は高価なので使用できませんでしたが,焼酎で漬け込んだ栃木県産豚肉,大根,薩摩揚げを入れてみそと三温糖で煮込みました。「きびなご」は,九州地方の海で多く水揚げされる魚です。小さい魚なので頭からしっぽまで全部食べられます。初めての1年生も「この魚おいしい!」と言ってパクパク食べていました。また,本日から「新米」になりました。本校は近隣の宇都宮西部特別栽培米生産部会より米を納品していただいています。放送で「今年の新米を味わってください。」と児童に呼びかけました。

・文部科学省ホームページにおける

「学習支援コンテンツポータルサイト」のリンクはこちら

・「NHK for School」のリンクはこちらNHK Eテレの番組表はこちら

・NHK Eテレサブチャンネル「フライデーモーニング・スクール」のリンクはこちら

・宇都宮大学共同教育学部附属小学校からの動画教材提供(4月27日)

020427 動画学習教材一覧 【附属小】.pdf

インターネットの接続形態等によっては通信料が発生することがあります。