文字

背景

行間

陽南小日誌

2/15 機動班の皆様にお世話になりました。

【2/15 機動班の皆様にお世話になりました。(陽南小日誌)】

13日(土)の深夜は、たいへん大きな地震があり、驚き、そして、恐怖を感じました。

今朝、子供たちに「土曜日は、大きい地震があったね。大丈夫だった?」と聞くと、「こわくて家の人にしがみついてた。」と答えた子もいましたが、「爆睡していたから知らなかった。」などと答える子も多く、その睡眠の深さにびっくりさせられました。今後、同じような地震が続くことがあるので、改めて明日、各クラスで登下校時の地震の対処の仕方などについて確認することとしました。

さて、1月から2月にかけての教室のエアコン故障では、ご心配をおかけしました。無事修理が終わり、本日、機動班の皆様が、緑が丘小学校と陽南中学校に、お借りしていたストーブを返却に行ってくださいました。雨の中の作業となってしまいましたが、いつも快く作業を引き受けてくださる機動班の皆様には感謝するばかりです。学校のため、子供たちのために、どうもありがとうございました。

【ストーブ搬出の様子。陽南中学校区の機動班は5名です。本校の学校業務担当の中村先生も手伝ってくださいました。】

【雨の中、運んでくださいました。】

【シートをかけて、出発!ありがとうございました。】

【今日の給食です。純和風ですが、残食はとても少なかったです。】

【サバのこうしんやき、ごまずあえ】

【里芋の中華煮】

2/12 体育の授業を参観させてもらいました。

【2/12 体育の授業を参観させてもらいました。(陽南小日誌)】

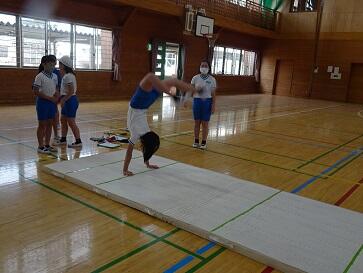

本日4校時、5年2組の体育の授業を参観させてもらいました。指導者は、5年1組の担任で、体育主任の大矢先生(出授業)です。

マット運動の授業でした。5年生のマット運動は、「マット運動の行い方を理解し、自己の能力に適した回転系や技巧系の技を安定して行うことができること」(知識・理解の観点)が大きな目標です。また、他教科同様、「思考力・判断力・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」の観点についての目標も掲げられています。

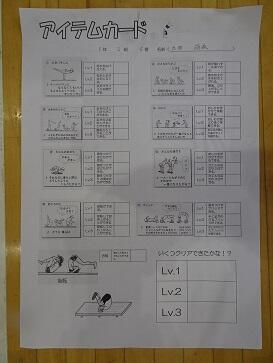

今日の授業は、準備運動、SMAPの曲に合わせた基本動作の確認、アイテムカード(学習カード)を活用した技の練習と進みました。技の練習では、友達とお互いに見合ったり、動きのポイントをPCを使って動画で確認したりしながら、主体的に取り組んでいる子供たちの姿が印象的でした。準備や片付けでも、自分から仕事を見つけたり、全員で協力したりしていて感心させられました。

【なわとびで体をあたためました。感染症対策のため、マスクと手袋を着用しています。】

【先生の話をしっかりと聞いていました。】

【ストレッチ】

【曲に合わせて基本動作の確認】

【今日の学習カード】

【技の練習】

【片付けまで一生懸命行いました。】

2/10 芽が出てきました!

2/10 芽が出てきました!(陽南小日誌)

昨秋、1年生はチューリップの球根を、2年生はクロッカスの球根を、それぞれ自分の鉢に植えました。そして、寒い中でも毎朝水やりをし、大切に育ててきました。

最近の話題は、芽が出てきたことです。「〇〇さんのは、こんなに大きくなったよ!見て!」と、鉢を見せてくれます。「すごいね!」と言うと、とても満足そうにほほえみます。子供たちの純粋な姿、かわいらしい笑顔に力をもらう毎日です。いつもありがとう!

【寒い中でも毎朝、水やりをしています。】

【クロッカスの芽です。かわいいですね。】

【もしかしたら逆さま?根っこかな?】

【チューリップの芽です。こんなに大きくなりました。】

【子供たちの朝の何気ない様子も撮ってみました。】

〈箱をたくさん持って登校した1年生。図工で使うそうです。〉

〈「写真撮って!」とピースする2年生〉

〈4年生の教室です。〉

〈5年生の教室です〉

〈6年生の教室です。もうすぐ卒業ですね!〉

※3年生の写真が撮れませんでした。ごめんなさい。

明日は「建国記念の日」です。健康と安全に気を付けて過ごしてくれますよう願っています。

2/9 プログラミングの授業実践(5年生)

2/9 プログラミングの授業実践(5年生)(陽南小日誌)

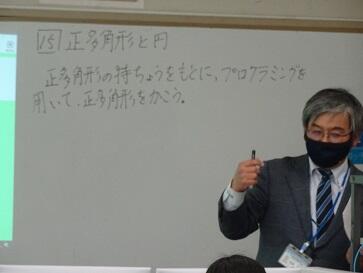

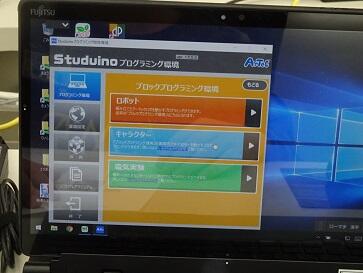

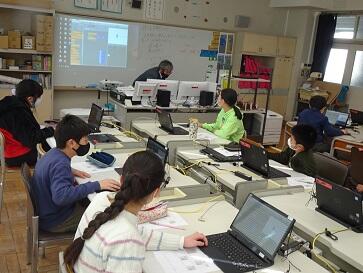

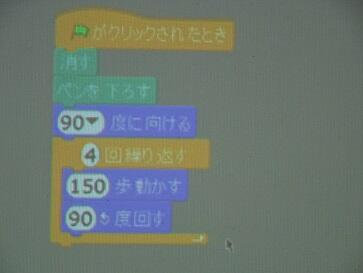

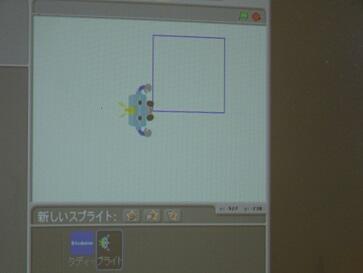

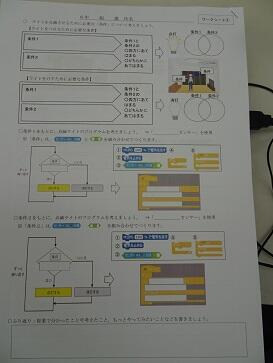

今日は、5年3組のプログラミングの授業を参観させてもらいました。教科は算数。単元名は「正多角形と円」で,第5時の「プログラミングにちょう戦しよう」の授業でした。

PCでプログラミングソフトを活用し、順序を考えて命令を与え、正方形や正三角形をかきました。はじめは難しそうにしている子も、理解すると次々に命令を与え、違った正多角形をかくことができるようになりました。関数を用いて図形をかいている子がいたのには、驚きでした。

小学校のプログラミング教育のねらいの一つは、「プログラミング的思考」を育むことです。「プログラミング的思考」とは、「自分が考えた一連の活動を実現するために、どんな動きの組み合わせが必要で、一つ一つに対応した記号をどう組み合わせたらよいか、どう改善すれば自分の考えた活動に近づくのか、といったことを論理的に考える力」を言います。

【授業の様子】

※楽しそうに教え合う姿がたくさん見られました。

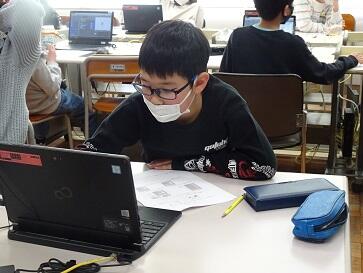

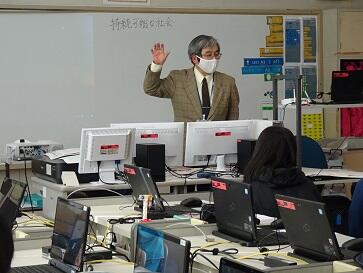

2/8 髙橋富弘先生「一人一授業」

2/8 髙橋富弘先生「一人一授業」(陽南小日誌)

5日(金)5~6校時,学力向上担当の髙橋富弘先生の校内公開授業(6年2組)が行われました。

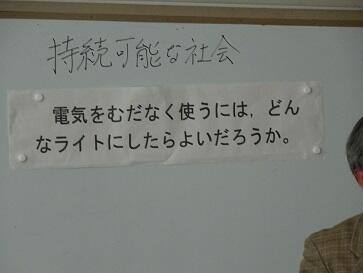

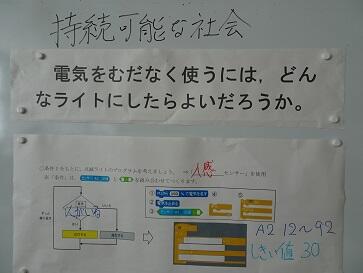

教科は理科。単元名は「発電と電気の利用」で,学習課題は「プログラミング(プログラムをつくること)を行うことを通して、電気をむだなく使うには、どんなライトにしたらよいかを考えよう」でした。

導入では,「持続可能な社会」の実現に向け、資源や電気を効率的に利用することが大切であることについて話し合いました。

その後、必要な時だけライトがつくように、2つの「条件」を組み合わせたプログラムを考えました。例えば、「暗くて人がいるときにライトがつく」「明るいか、人がいないときにライトが消える」などです。

PCで各グループがプログラミングしたものをアーテックロボに転送し、自分たちが考えたとおりに作動するか確認しました。プログラミングの活動を通して、電気の有効利用の大切さについて考えを深めることができました。

【授業の様子(5校時のみ)】

※皆、目を輝かせながら取り組んでいました。