文字

背景

行間

横東日記

横東日記

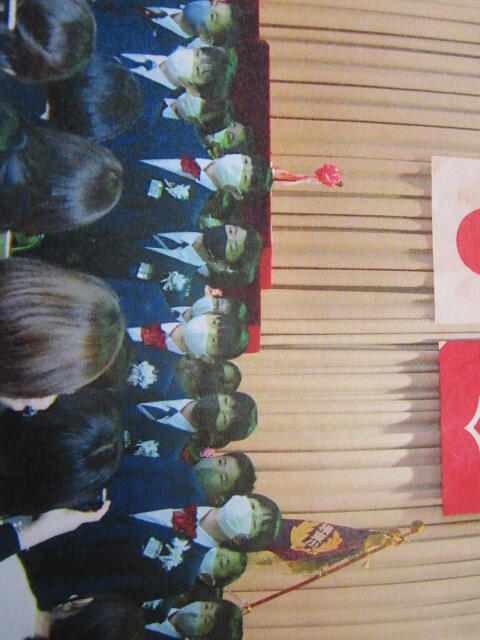

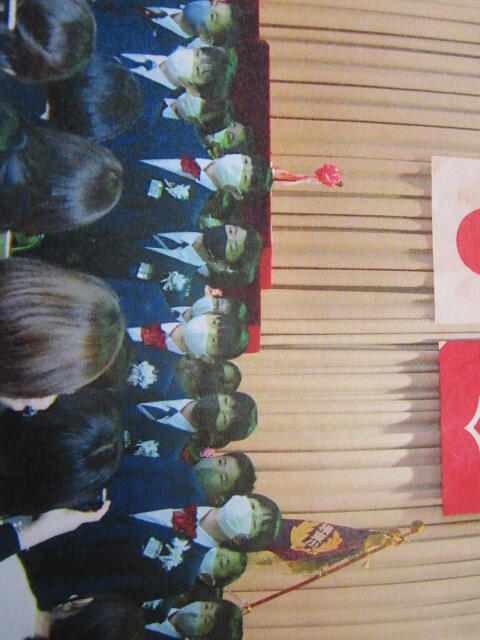

令和3年度入学式

令和3年度入学式

4月12日(月)に入学式が行われました。今年は116名の新入生が横川東小学校に入学しました。担任の先生に名前を呼ばれると,みんな大きな声で元気に返事ができました。明日から一緒に学校生活を送ることができることを,2年生以上の上級生や職員一同,楽しみにしています。これからの6年間,この横川東小学校で大きく成長してほしいと願っています。ご入学おめでとうございます。

4月12日(月)に入学式が行われました。今年は116名の新入生が横川東小学校に入学しました。担任の先生に名前を呼ばれると,みんな大きな声で元気に返事ができました。明日から一緒に学校生活を送ることができることを,2年生以上の上級生や職員一同,楽しみにしています。これからの6年間,この横川東小学校で大きく成長してほしいと願っています。ご入学おめでとうございます。

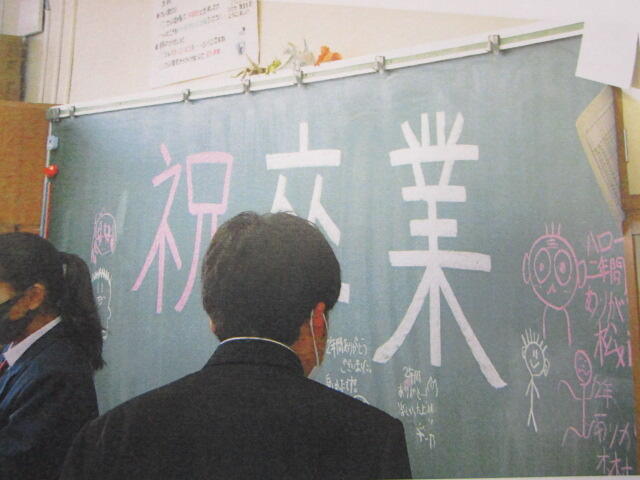

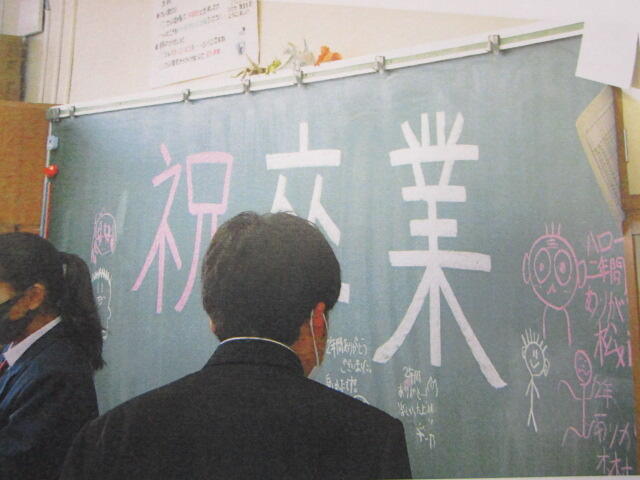

令和2年度卒業式

3月19日(金),153名の卒業生が横川東小学校を巣立っていきました。卒業証書を手にした子どもたちは,いつにも増して立派でとても晴れやかな表情をしていました。式に臨む態度も素晴らしく,とてもいい卒業式になりました。校舎内での教職員による見送りの頃には空も晴れ渡り,昇降口や体育館前で保護者の出迎えを受け,新しい一歩を踏み出しました。教職員全員,卒業生一人一人の幸せを願っております。ご卒業おめでとうございます。

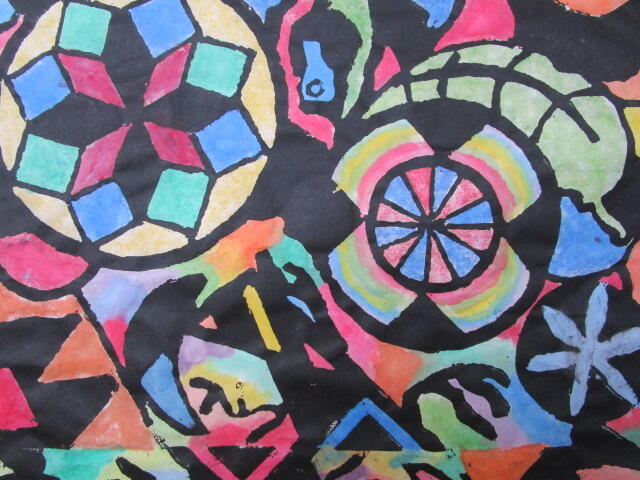

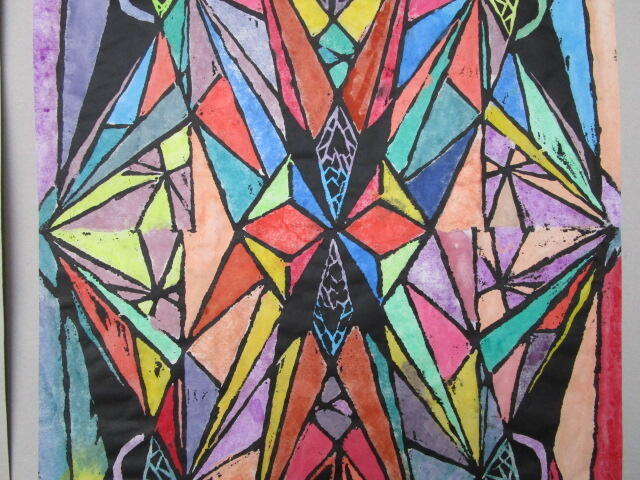

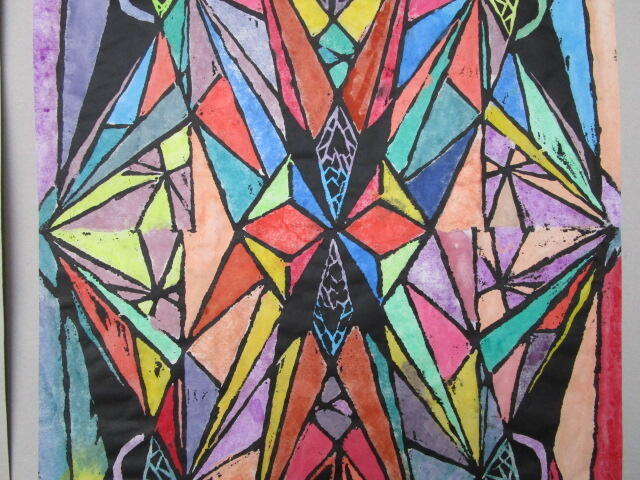

芸術の春part2

下野教育美術展,高学年バージョンです。

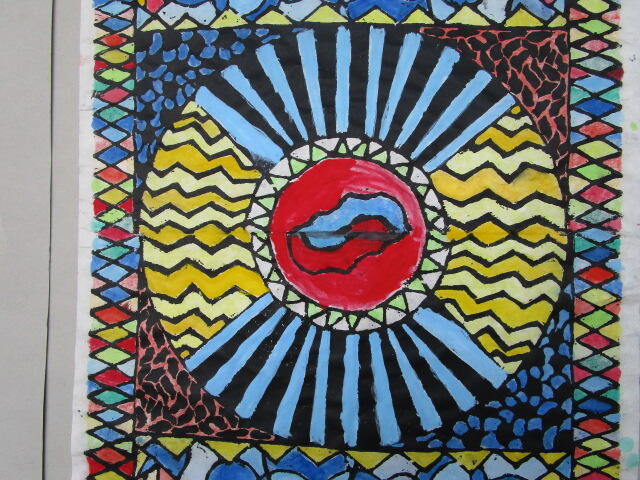

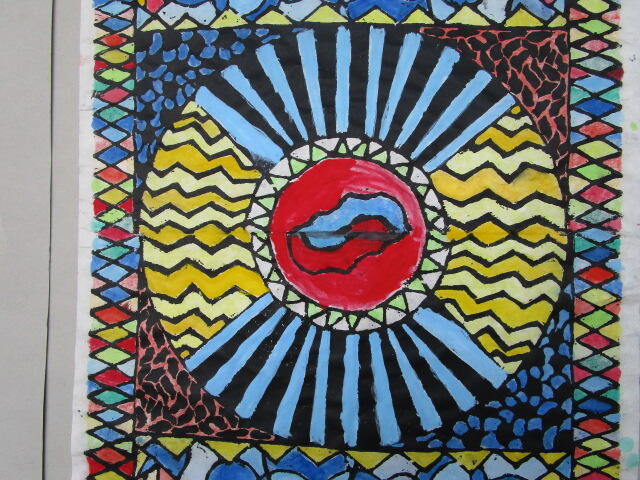

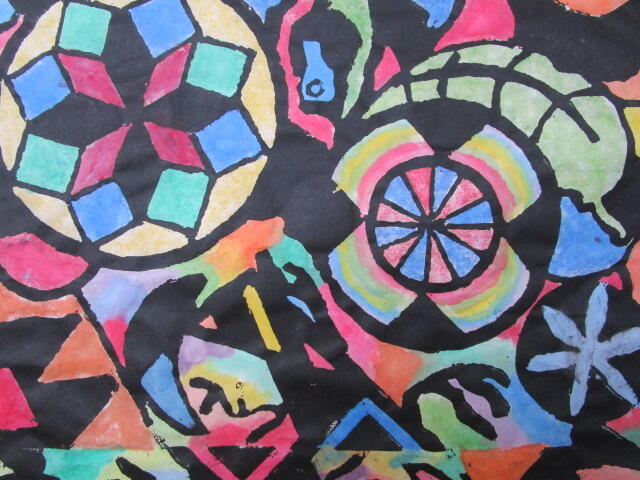

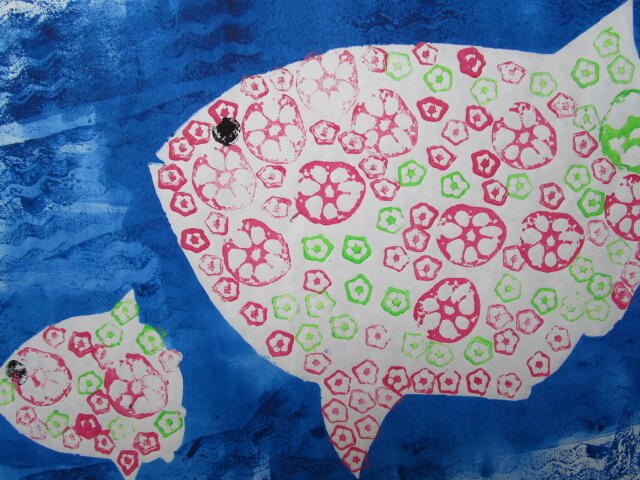

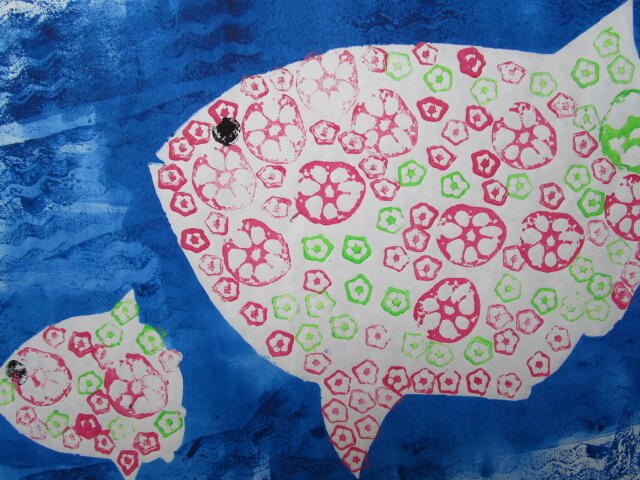

芸術の春

この時期,校内を歩くとあちこちのクラスの掲示板に,下野教育美術展の作品が飾られています。クレヨンと絵の具を使った絵画やスタンプ版画,彫刻等での木版画など,多彩な作品に癒されます。子供たちも楽しみながら作品を作ったようでした。

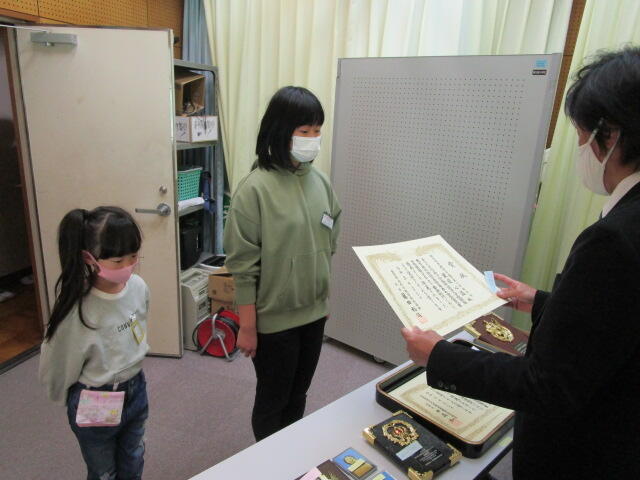

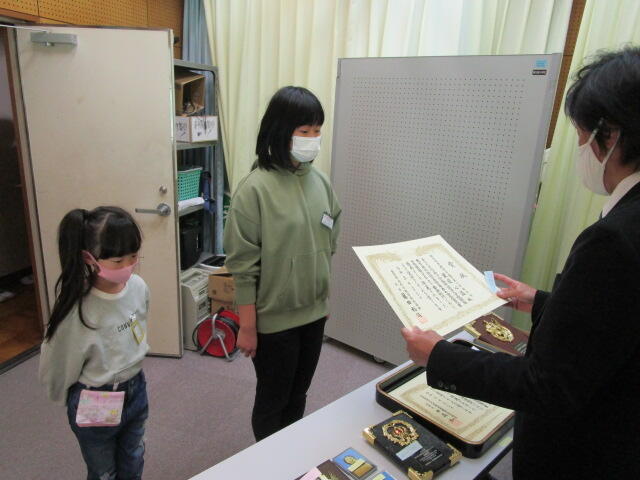

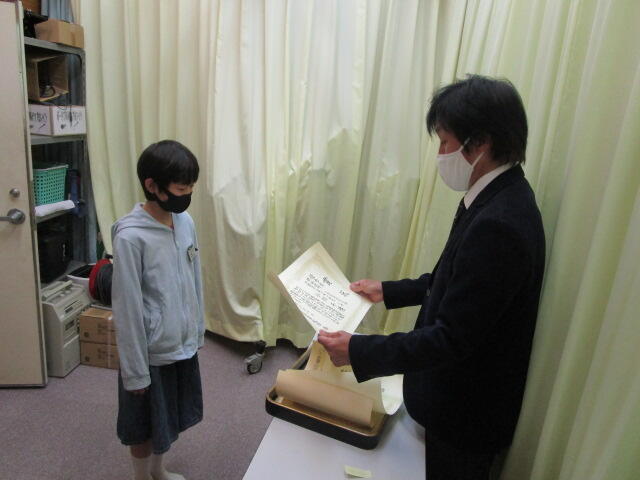

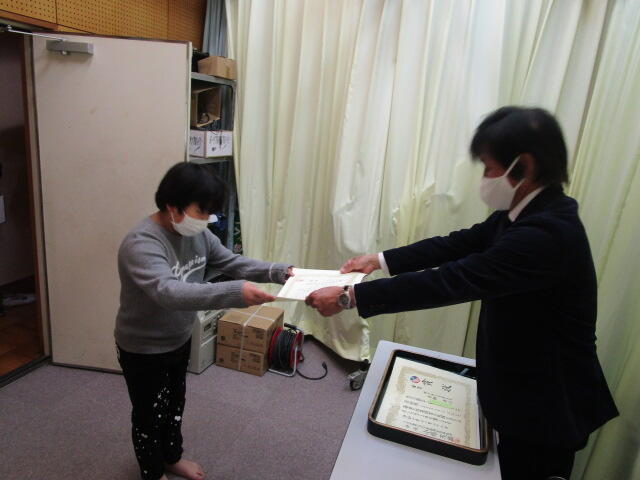

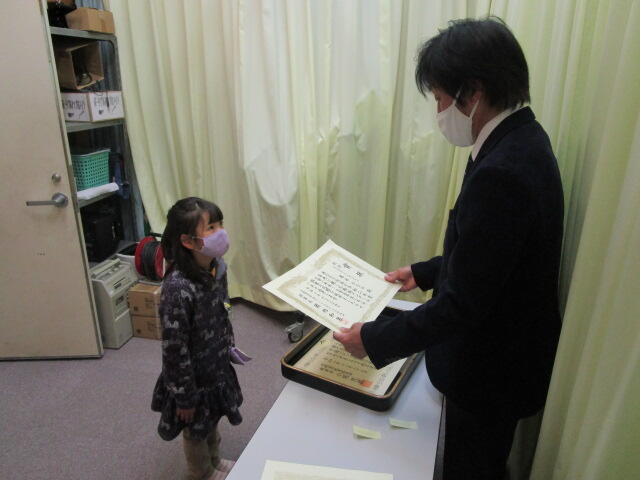

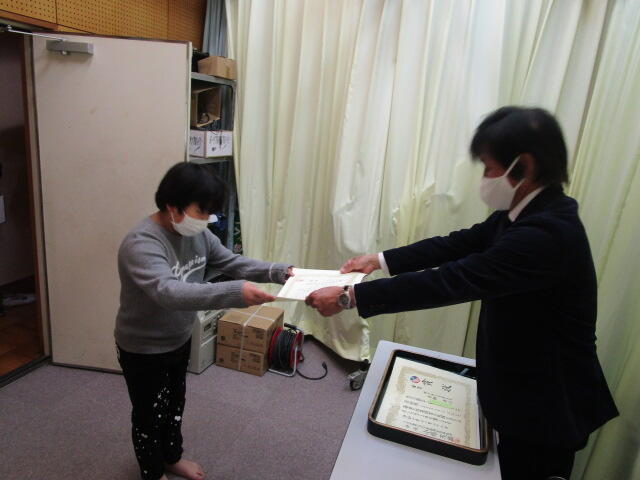

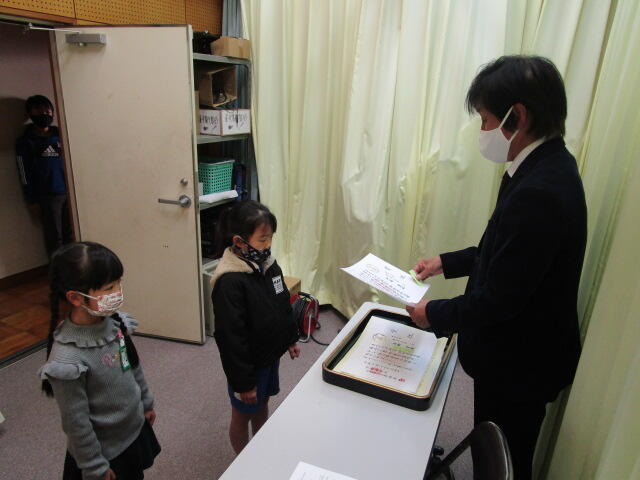

表彰朝会

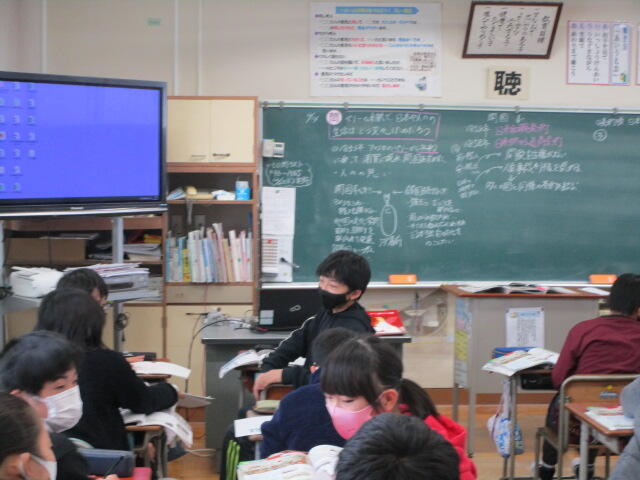

今日は表彰朝会がありました。たくさんの児童がいろいろな分野で表彰されました。コロナウイルスの影響で体育館での表彰式は行えませんでしたが,テレビによる放送朝会で行いました。表彰を受けた児童は各教室で起立し,代表児童が放送室で賞状を受け取りました。今日の表彰は以下の内容の表彰でした。受賞された児童の皆さん,おめでとうございます。

〇もったいない4コマまんがコンクール

〇全校児童才能開発コンテスト(学校賞も受賞しました)

〇第72回書初め展 〇栃木県学校教育書写書道作品展

〇理科展 〇栃木県ピアノコンクール

〇教育長奨励賞 〇横東っ子きらきら表彰

〇もったいない4コマまんがコンクール

〇全校児童才能開発コンテスト(学校賞も受賞しました)

〇第72回書初め展 〇栃木県学校教育書写書道作品展

〇理科展 〇栃木県ピアノコンクール

〇教育長奨励賞 〇横東っ子きらきら表彰

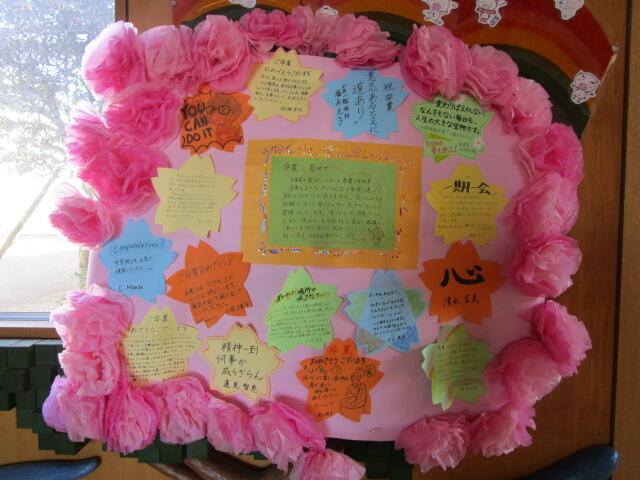

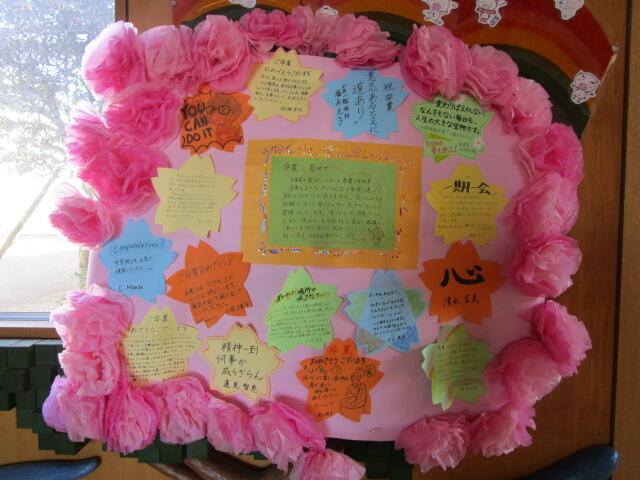

卒業に向けて

6年生の卒業まで,あと1か月を切りました。校内では,水曜日の6年生を送る会の準備が行われています。今年度は,コロナウイルスの影響で,縦割り班で各教室に集まりそこでそれぞれに集会を行いますが,5年生を中心に一生懸命準備をしています。

また,6年生の昇降口には,地域協議会支援グループの「たぶりえっぺ」の皆さんが,先生方からの卒業のメッセージと6年生の「20才の自分へ」のメッセージをきれいに掲示してくださいました。寂しさはありますが,6年生のこれからの活躍を祈っています。

また,6年生の昇降口には,地域協議会支援グループの「たぶりえっぺ」の皆さんが,先生方からの卒業のメッセージと6年生の「20才の自分へ」のメッセージをきれいに掲示してくださいました。寂しさはありますが,6年生のこれからの活躍を祈っています。

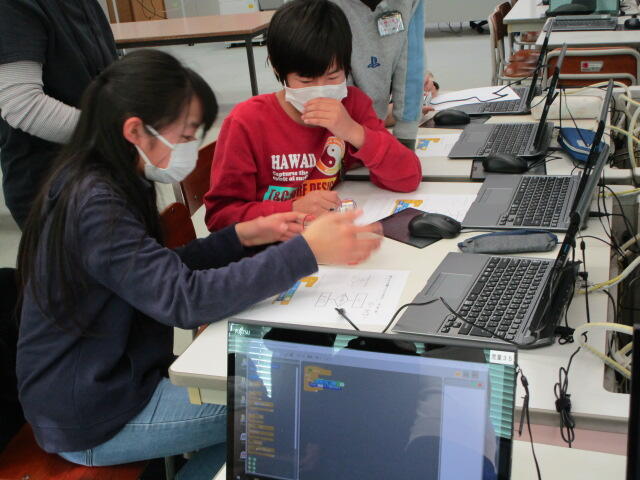

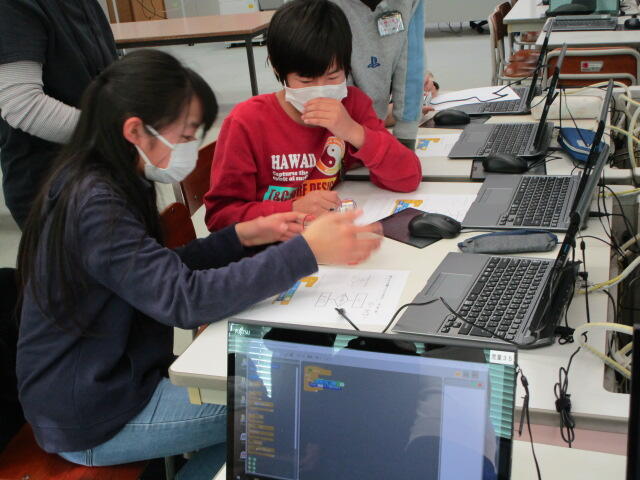

プログラミング教育

プログラミング教育の一環として,6年生の蓮見智恵教諭が,理科の「発電と電気の利用」の授業を行いました。1時間目は,「電気製品が電気を無駄なく使うためには,どんなプログラムになっているのかを考えよう」をテーマに,身近な電気製品のプログラムを予想し,フローチャートに書き込んでいきました。

2時間目には,パソコン室において,1人1台のタブレットを用い,センサーを使ったプログラミングの体験をしました。自分で組んだプログラムで明かりがついたり消えたりする結果から,理解を深めました。

3時間目には,2時間目の結果をもとに,より電気を無駄なく使うライトにするプログラムを考えました。現在,学校においても来年度からはじまる「GIGAスクール構想」(児童1人1台端末及びl高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し,公正に個別最適化された学びを学校現場で持続的に実現させる)の準備を進めています。子供たちが,ICTを日常的に利用し,課題解決型の学びを通して社会とつながる探究的な学びへ発展できるよう努めていきたいと考えています。

2時間目には,パソコン室において,1人1台のタブレットを用い,センサーを使ったプログラミングの体験をしました。自分で組んだプログラムで明かりがついたり消えたりする結果から,理解を深めました。

3時間目には,2時間目の結果をもとに,より電気を無駄なく使うライトにするプログラムを考えました。現在,学校においても来年度からはじまる「GIGAスクール構想」(児童1人1台端末及びl高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し,公正に個別最適化された学びを学校現場で持続的に実現させる)の準備を進めています。子供たちが,ICTを日常的に利用し,課題解決型の学びを通して社会とつながる探究的な学びへ発展できるよう努めていきたいと考えています。

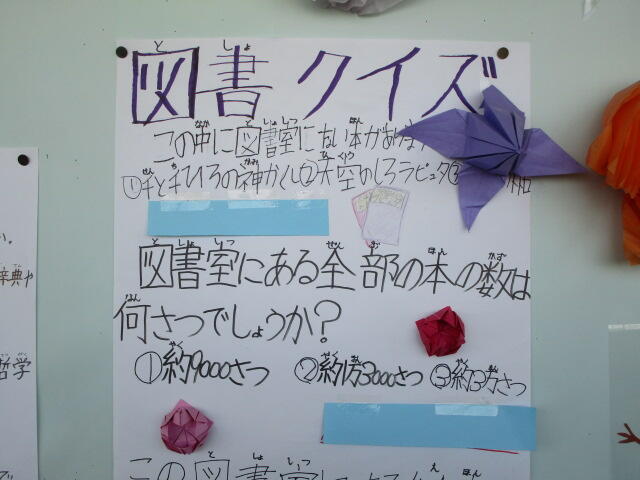

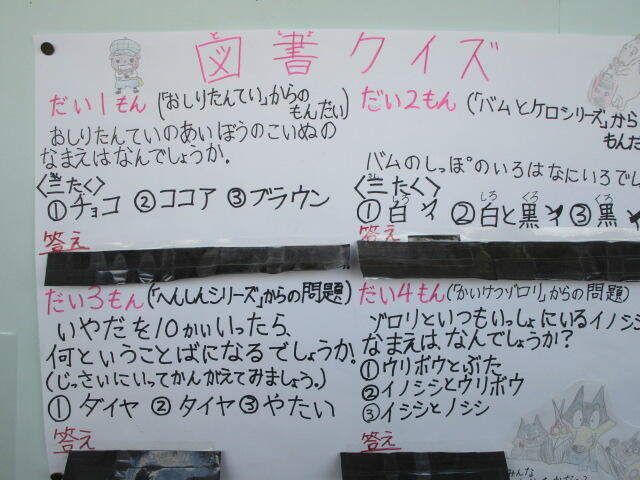

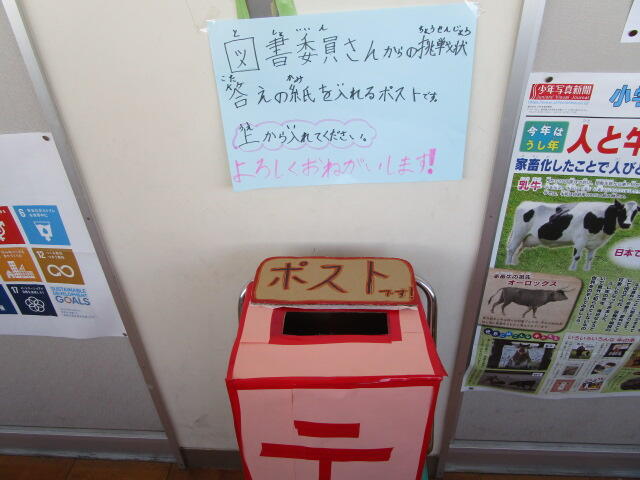

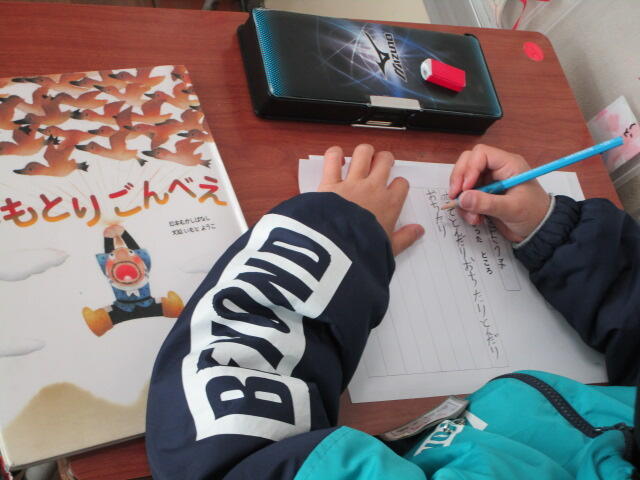

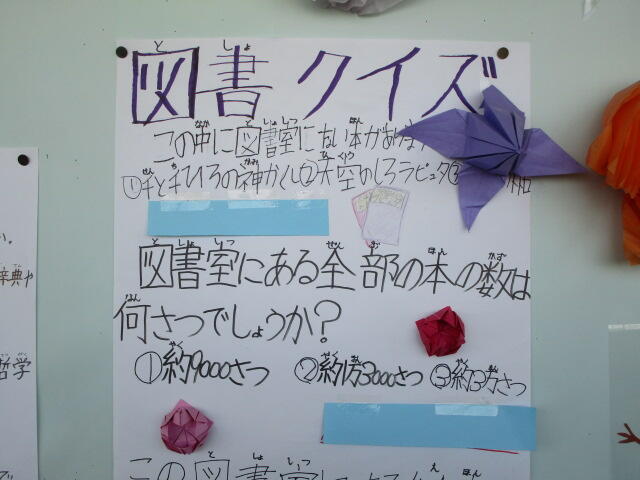

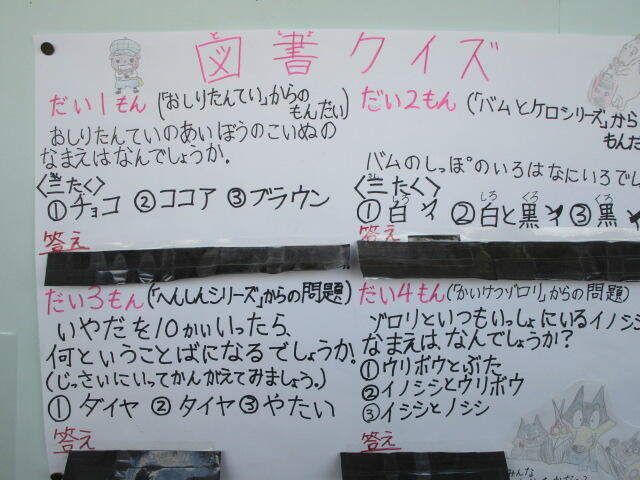

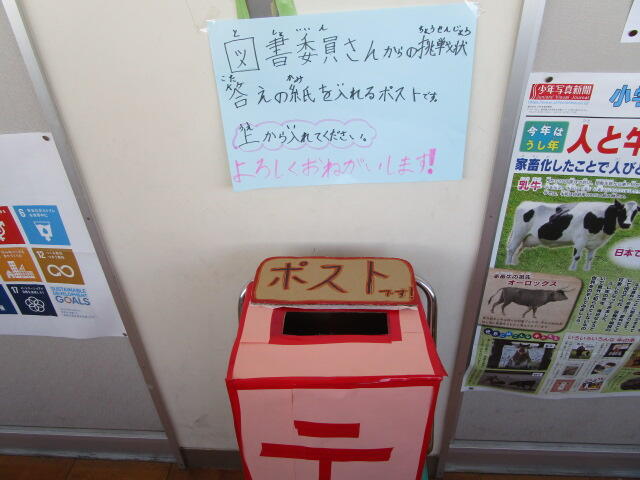

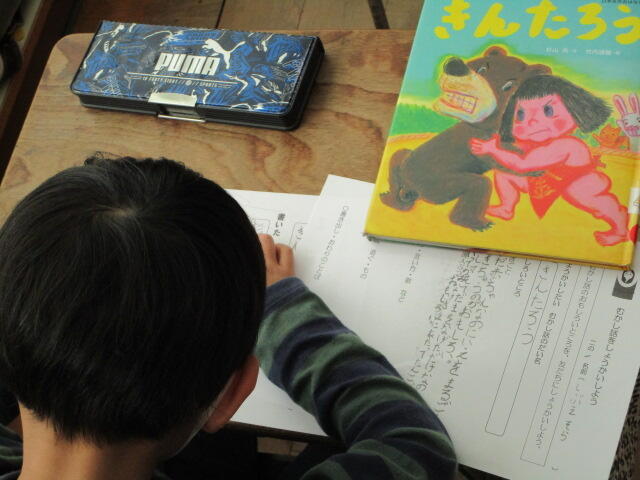

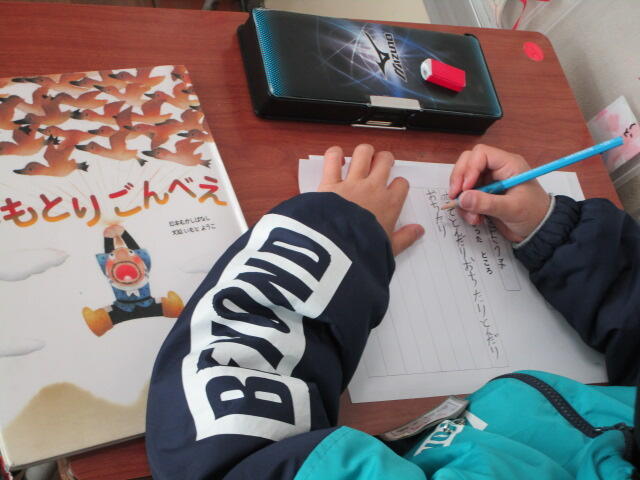

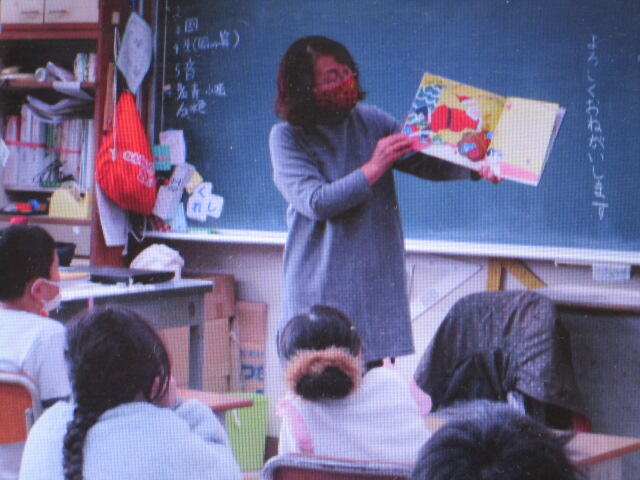

読書週間の取り組み

2月1日~12日までの2週間は,校内読書週間です。各学級で担任が読書を推奨したり,図書委員会が読書クイズやしおりコンテスト,図書ビンゴなどの読書の啓発に関係する楽しいイベントを行っています。昼休みになると,図書室の廊下に掲示してある図書クイズや「図書委員からの挑戦状」などを楽しみにしている児童が集まってきます。

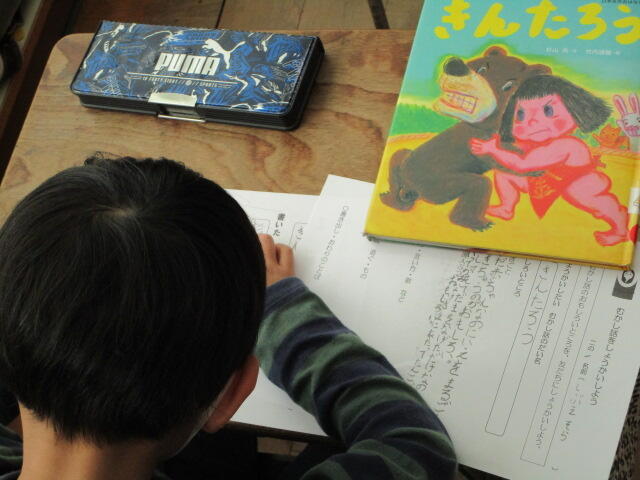

教室においても,2年生の国語の授業で「むかし話をしょうかいしよう」という勉強をやっていました。自分が選んだお気に入りの昔話を紹介カードや本の帯や郵便の形式に合わせて紹介文を書いていきます。読書週間やこのような学習をきっかけにたくさん本を読んでほしいと思います。

教室においても,2年生の国語の授業で「むかし話をしょうかいしよう」という勉強をやっていました。自分が選んだお気に入りの昔話を紹介カードや本の帯や郵便の形式に合わせて紹介文を書いていきます。読書週間やこのような学習をきっかけにたくさん本を読んでほしいと思います。

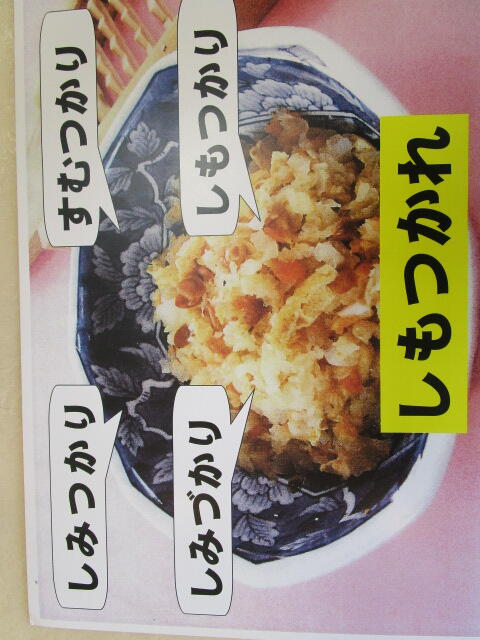

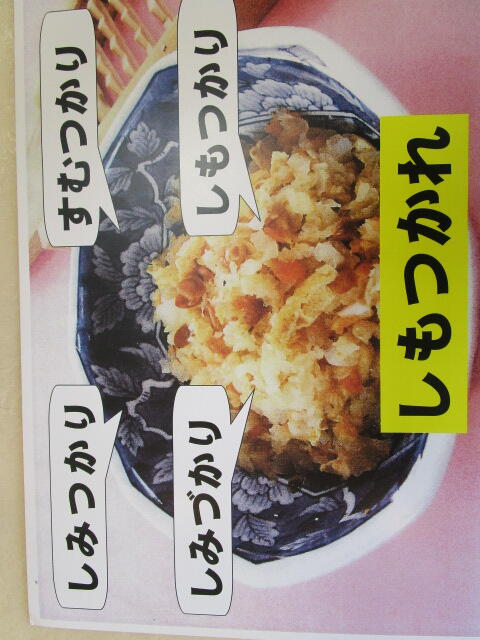

立春初午献立

今日の給食で「立春初午献立」のしもつかれが出ました。昨日は給食の時間に,給食委員会がテレビ放送で「昔話しもつかれの話」の紙芝居を放送しました。ちょっと紹介いたします。

昔,お稲荷様のそばに住んでいるおじいさんとおばあさんが,お稲荷様へのお供えするために村のみんなに声をかけたところ,少ない食べ物の中からも「大根・人参・豆・塩引きの頭・酒粕」などが集まりました。それを細かくして煮て,お稲荷様にお供えしてその年の豊作をお祈りしました。

村の人たちもそれを食べると不思議と風邪ひとつひかず,寝たきりのばあ様まで元気になりました。よく味がしみてつかっているところから「しみつかり」「しみづかり」「しもつかれ」などと呼びました。あまりにおいしいので正月過ぎにすぐ作って食べたところ,罰があたったのかお米がとれなかったそうです。そんなことから,しもつかれは初午より先に作るものではないということになったそうです。

「七軒食べ歩くと病気にならない」とも言われ,隣近所で交換して食べるようになりました。みなさんも,しもつかれを食べて元気に過ごしてください。

昔,お稲荷様のそばに住んでいるおじいさんとおばあさんが,お稲荷様へのお供えするために村のみんなに声をかけたところ,少ない食べ物の中からも「大根・人参・豆・塩引きの頭・酒粕」などが集まりました。それを細かくして煮て,お稲荷様にお供えしてその年の豊作をお祈りしました。

村の人たちもそれを食べると不思議と風邪ひとつひかず,寝たきりのばあ様まで元気になりました。よく味がしみてつかっているところから「しみつかり」「しみづかり」「しもつかれ」などと呼びました。あまりにおいしいので正月過ぎにすぐ作って食べたところ,罰があたったのかお米がとれなかったそうです。そんなことから,しもつかれは初午より先に作るものではないということになったそうです。

「七軒食べ歩くと病気にならない」とも言われ,隣近所で交換して食べるようになりました。みなさんも,しもつかれを食べて元気に過ごしてください。

3年生 クラブ見学

先週木曜日に,4年生から始まるクラブの見学を行いました。普段の授業とは異なる体験ができるクラブ活動に,子どもたち全員が目を輝かせながら見学していました。子どもたちがどんなクラブを選ぶのか楽しみですね。

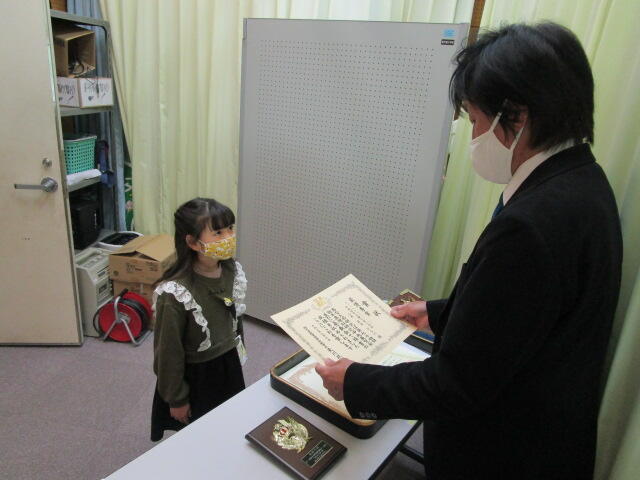

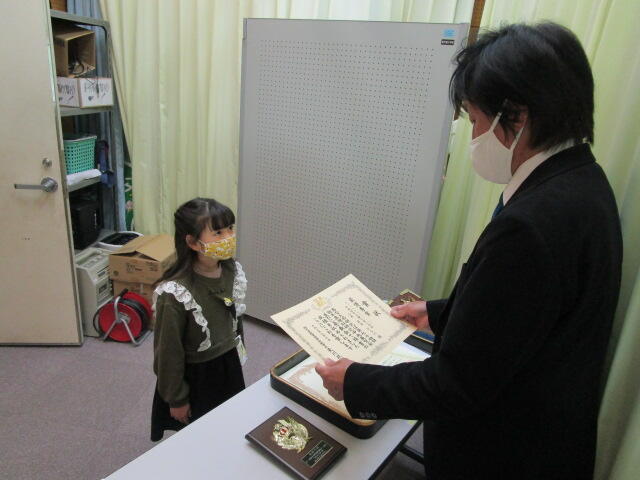

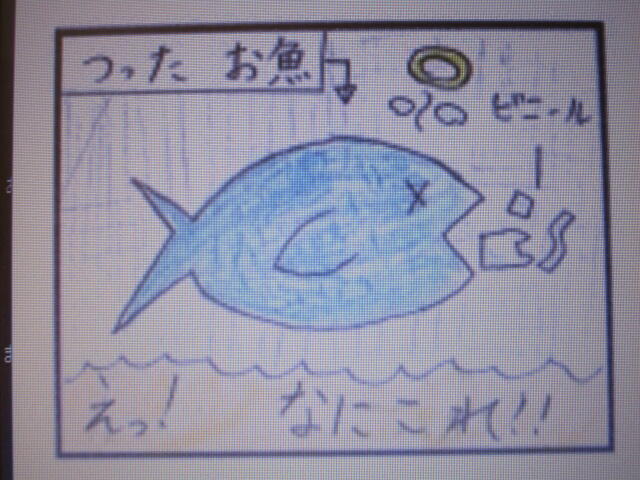

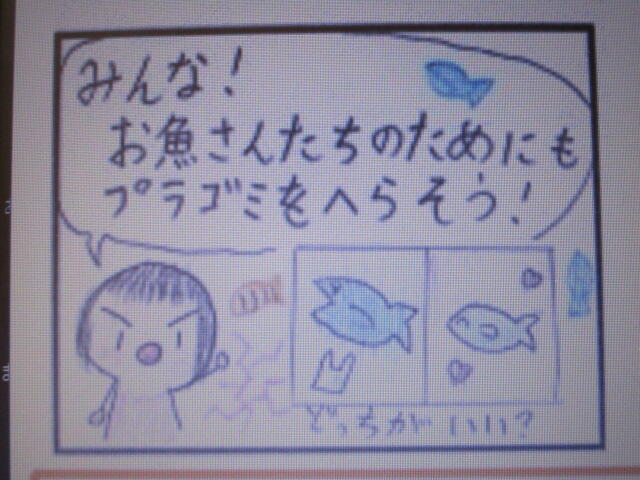

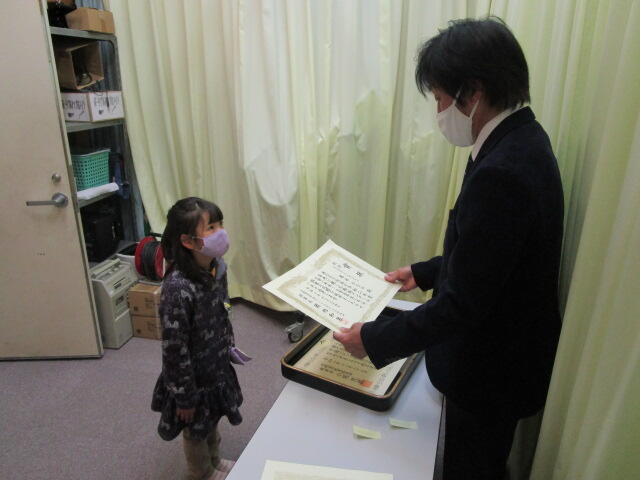

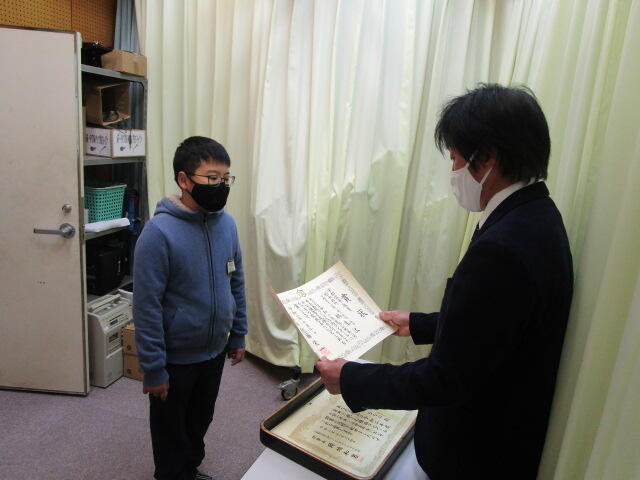

宇都宮市もったいない運動4コマまんがコンクール

宇都宮市もったいない運動市民会議が主催する「もったいない4コマまんがコンクール」に応募した4年生の鈴木香さんの作品がキッズの部で最優秀賞を受賞し,本日表彰を受けました。コロナウイルスの影響で表彰式が中止になり,宇都宮市の役員の方が学校を訪れ表彰状と副賞の図書カードを受け取りました。作品は「つったお魚が・・」という題名で,釣ったお魚がビニールなどを食べて死んでいた様子からプラゴミを減らそうと訴えている4コマまんがです。鈴木香さん,最優秀賞受賞おめでとうございます。

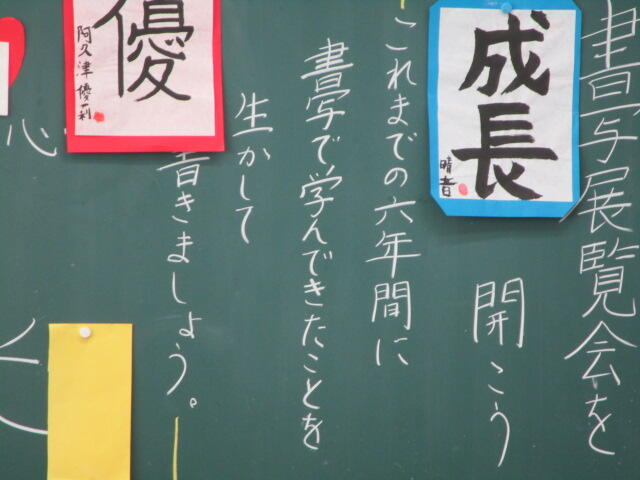

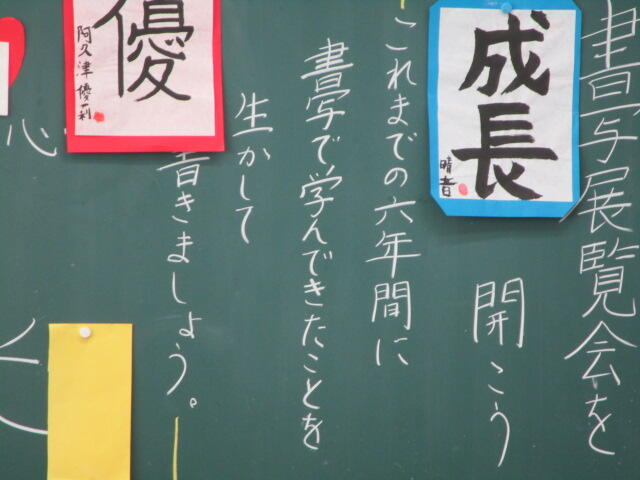

6年間の学びを生かして(書写)

本校では,全教職員が学校の研究や目標をもとにした「1人1授業」という研究授業を行っています。1月25日には,6年生で書写の研究授業が行われました。

「これまでの6年間で書写で学んだことを生かして書写展覧会を開こう」というねらいのもと,どの子も一生懸命作品作りに取り組みました。書写担当の先生が,その子が選んだ熟語を朱墨で書いてあげ,それがお手本となっていたため真剣に取り組むことができました。書いた作品は,好きな色の色画用紙に貼り,展覧会の準備が進んでいきました。次の時間に完成予定です。

「これまでの6年間で書写で学んだことを生かして書写展覧会を開こう」というねらいのもと,どの子も一生懸命作品作りに取り組みました。書写担当の先生が,その子が選んだ熟語を朱墨で書いてあげ,それがお手本となっていたため真剣に取り組むことができました。書いた作品は,好きな色の色画用紙に貼り,展覧会の準備が進んでいきました。次の時間に完成予定です。

登校指導

1月12日(火)の朝は,天気予報では雪の心配がありましたが,児童の登校時に少し降ったくらいでした。教職員は,朝の登校指導を行い,児童とあいさつをかわしたり,危険個所の確認を行ったりしました。また,寒い中,毎日児童の安全を支援してくれている交通指導員さん,スクールガードさん、旗当番さん,付き添いの保護者の皆様に感謝申し上げます。現在,学校としては,下栗神社南側の交差点のガードレールの設置や産業通りのカーブ周辺のガードレールの設置,将来的な歩道橋設置の検討を教育委員会等にお願いしております。また,産業通りの中央分離帯の雑草の伐採やスピードへの注意喚起の看板の設置は,スクールガードさんのおかげで実現しております。今後ともご協力お願いいたします。

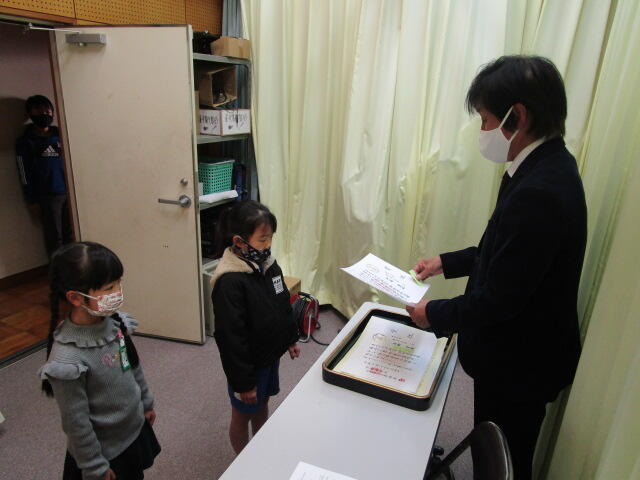

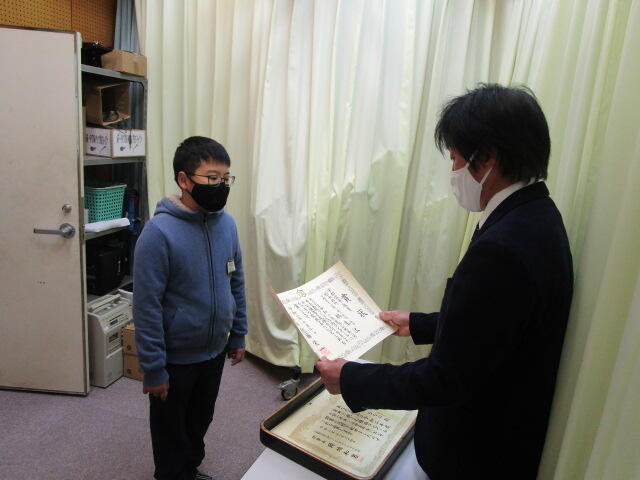

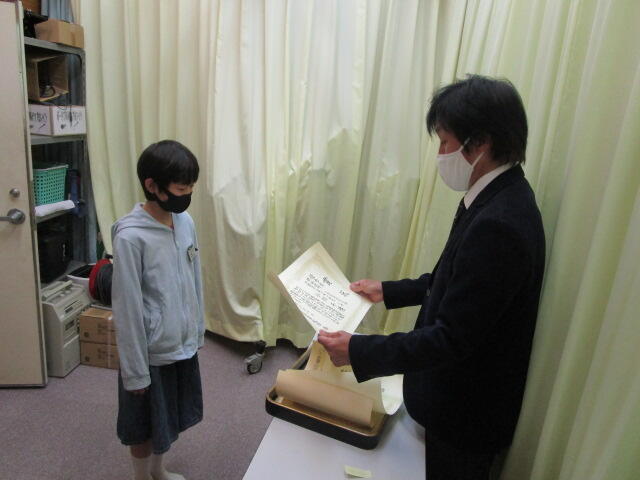

表彰朝会

先週と今日の2回にわたり,校内放送で表彰を行いました。コロナ禍の影響で,コンクール等も少なくなりましたが,以下の内容の表彰でたくさんの児童の頑張りが評価されました。おめでとうございます。

〇下水道いろいろコンクール 〇ふれあいのある家庭づくりコンクール

〇自然に親しむ絵画コンクール 〇第15回栃木県ピアノコンクール

〇横川地区青少年育成会第64回花いっぱいコンクール

〇うつのみやジュニア芸術際学校書道展 〇下野書道展

〇横東っ子きらきら表彰

〇下水道いろいろコンクール 〇ふれあいのある家庭づくりコンクール

〇自然に親しむ絵画コンクール 〇第15回栃木県ピアノコンクール

〇横川地区青少年育成会第64回花いっぱいコンクール

〇うつのみやジュニア芸術際学校書道展 〇下野書道展

〇横東っ子きらきら表彰

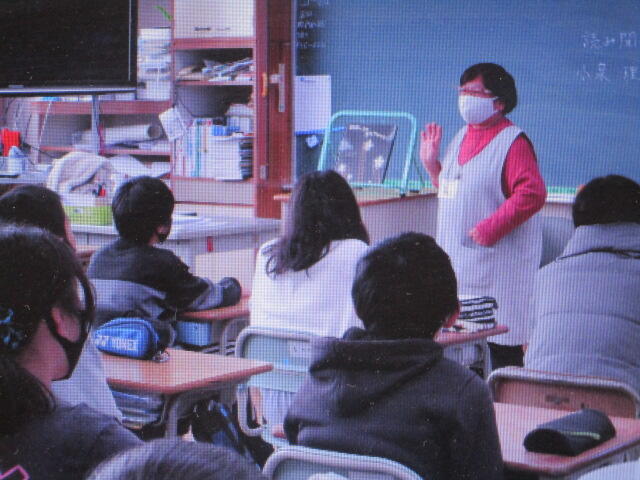

安全安心な学校づくり&読書の冬

安全安心な学校づくりの一環として,12月17日(木)に,4年生で「自転車免許事業」の学習を行いました。宇都宮市役所の生活安心課交通安全グループの皆様をお招きして,自転車の安全な乗り方と安全に対する心構えを学びました。また,12月22日・23日の2日間,5・6年生で「スマホ・ケータイ安全教室」を行いました。携帯電話会社の講師の先生が,スマホや携帯電話の危険性について,わかりやすく解説してくれました。正しい使い方を学び,安全安心な生活を心がけていくことが大切だということがあらためてわかりました。

12月23日(水)には,読み聞かせボランティアのルピナスさんの皆さんが各クラスで読み聞かせをしてくれました。その後,子供たちは,図書室で冬休み用の図書をたくさん借りていました。

12月23日(水)には,読み聞かせボランティアのルピナスさんの皆さんが各クラスで読み聞かせをしてくれました。その後,子供たちは,図書室で冬休み用の図書をたくさん借りていました。

2年だより

2年生の生活科で「おもちゃまつり」を実施しました。1年生におもちゃの遊び方を丁寧に説明したり,マイクを使って司会をしたりなど,お兄さん・お姉さんらしい様子がたくさん見られました。子供たちからも「1年生が来てくれてうれしかった!」「もっと一緒に遊びたかった!」といった声が上がりました。

これからも協力し合って,1・2年生仲よく生活してほしいと思います。

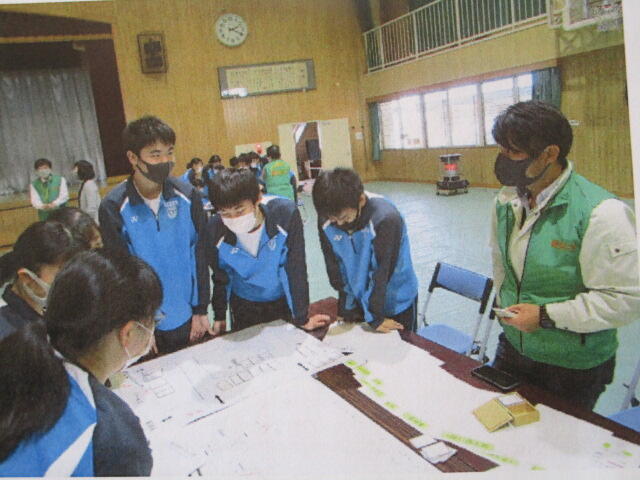

避難所支援について

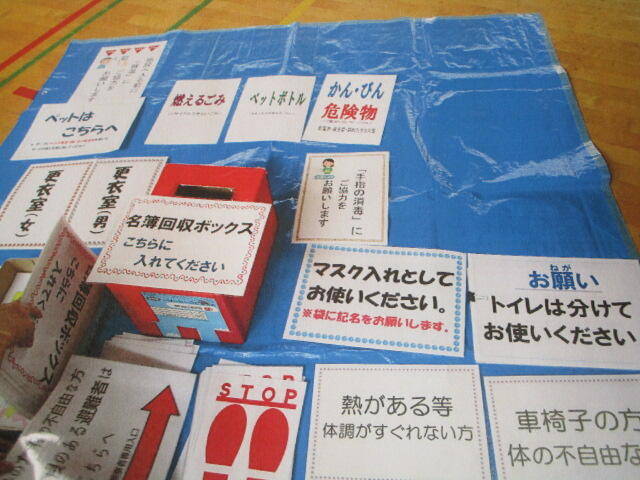

先日の12月10日に,横川中学校で防災教育が行われました。参加者は,横川中学校の総合的な学習の時間で防災について研究・学習している3年生です。講師はNPO法人栃木県防災士会理事長の稲葉 茂 様と職員の方がいらっしゃいました。

講話の後,「避難所HUGプログラム(避難所運営ゲーム)」を通して,実際に避難所に避難してくる様々な方々のよりよい対応方法を学びました。本校も,台風や水害の際の避難所に指定されていることから,猪瀬副校長が参加しました。現在,本校においても,宇都宮市の危機管理課や横川地区市民センター,地区防災会長さん,自治会長さんなどのたくさんの方の協力を得ながら,避難所設営の準備を進めているところです。安全を願いながらも,日頃からの準備や心構えも大切にしていきたいと思います。

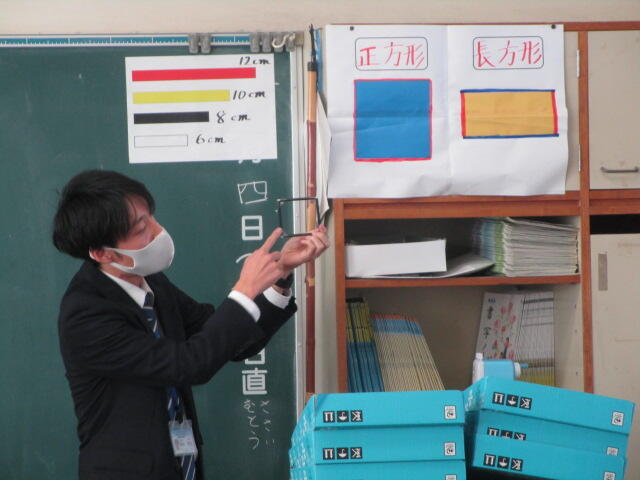

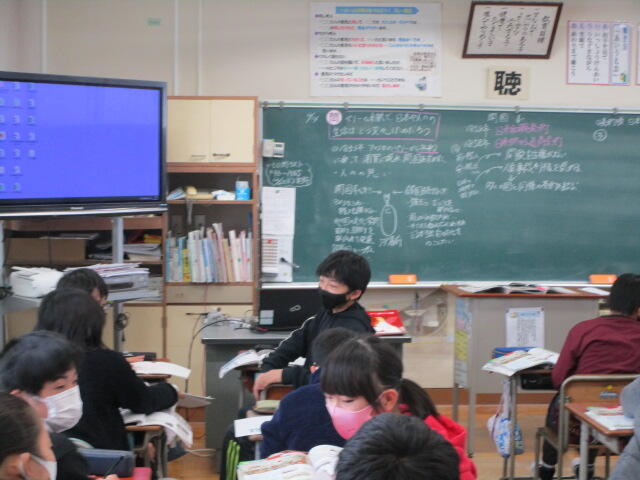

よく学び工夫する子の育成(校内研究授業)

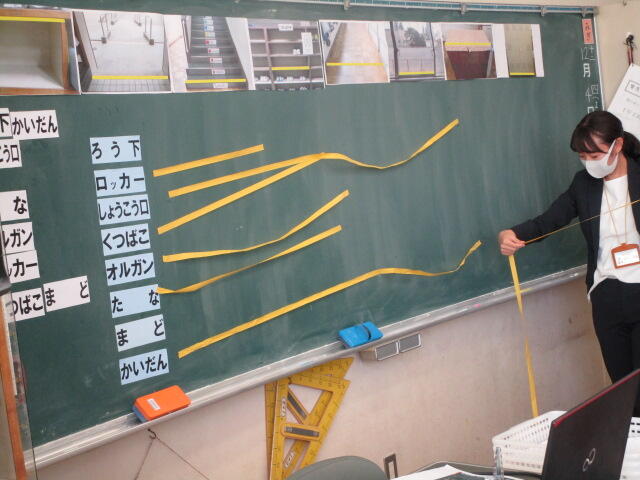

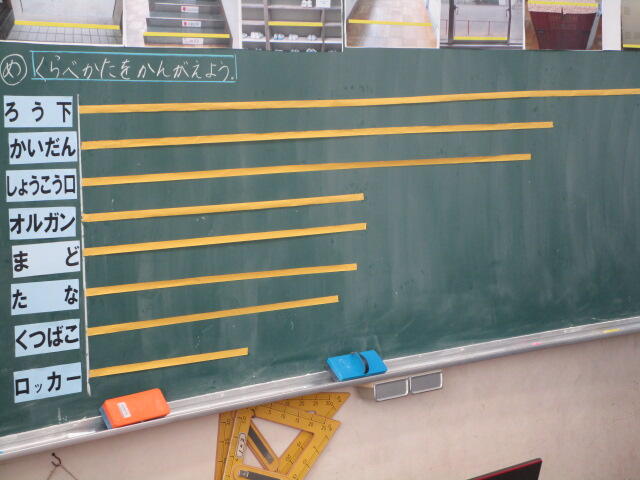

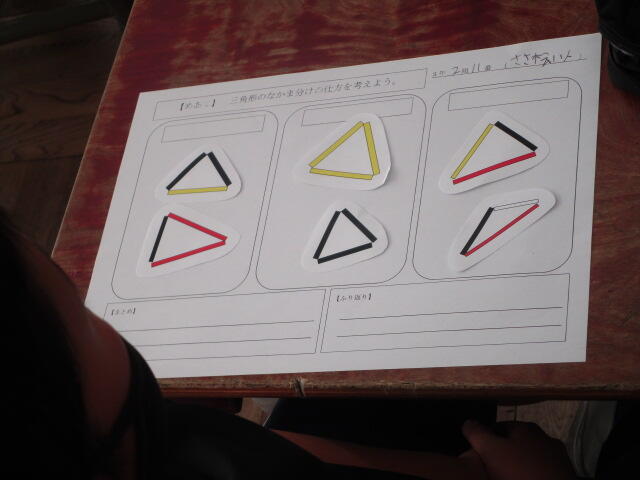

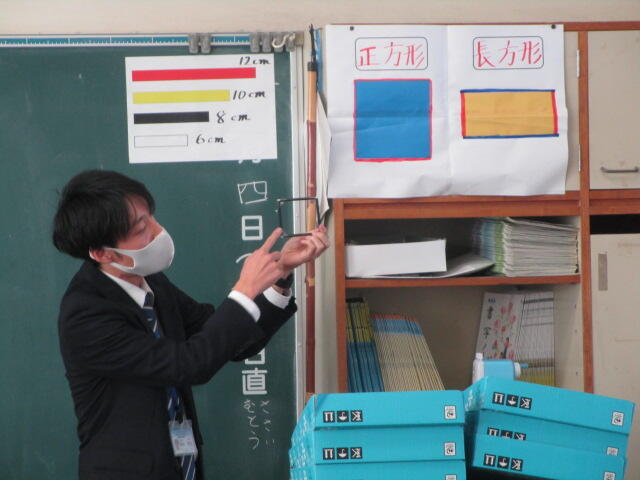

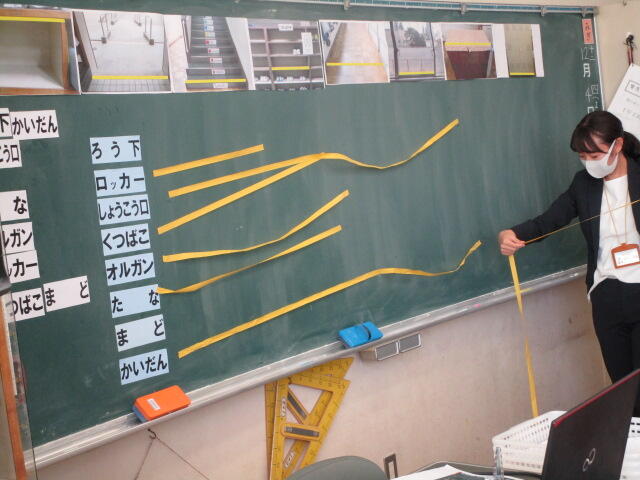

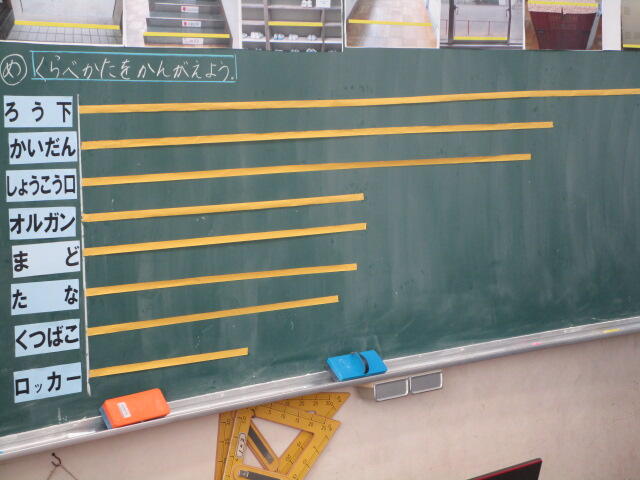

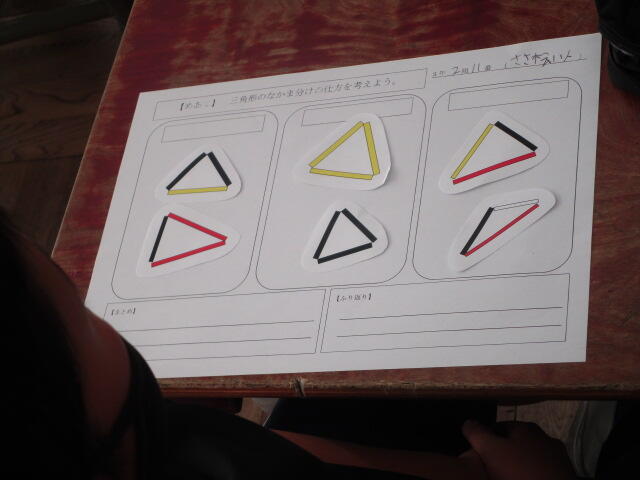

よく学び工夫する横東っ子を育成するために,12月4日と14日に算数と社会の研究授業を行いました。新学習指導要領の趣旨である「生きて働く知識・技能の習得」や「主体的・対話的で深い学びのある授業作り」に焦点を当て,コロナ禍の中でも工夫して授業を実践しています。1年生の算数の「くらべかた」の授業では,子供たちが紙テープを使って身の回りにあるいろいろなもの(窓・机・廊下など)をはかり,その長さの比べ方をみんなで考えました。3年生の算数の「三角形」の授業では,教師がストローで作ったいろいろな三角形の模型を,辺の長さの観点から個人やグループで仲間分けをしました。6年生の社会の「明治の国づくりを進めた人々」の授業では,ペリーの来航によって日本や人々の生活はどう変化したのかを,いろいろな立場に立ったり教科書や資料集やその他の資料をもとに考えたりしました。研究授業の後は,教職員みんなで授業を振り返り,よりよい授業の実践に生かすよう努めています。

2月の授業参観は今年度のコロナ禍のため,例年のような発表会の形式は取れませんので,今回のような授業の一端をお見せできればと考えております。

2月の授業参観は今年度のコロナ禍のため,例年のような発表会の形式は取れませんので,今回のような授業の一端をお見せできればと考えております。

親子料理教室について

親子料理教室についての記事を「地域協議会」のページに投稿しましたので,ぜひご覧ください。

横川地域学校園3小中学校あいさつ運動

今週(12月7日~11日)は,横川地域学校園3小中学校あいさつ運動強化週間でした。各学校で,日時を決めて各委員会があいさつ運動をしたり,学級や校内で進んであいさつができるようにするための工夫をしたりなどの活動を行いました。本校では,代表委員が,朝たすきをかけて校庭であいさつをしたり,あいさつすごろくを作り各学級であいさつをたくさんしてもらったり,「あいさつシンボルマーク」の募集をしたりしました。今後も,登下校中にお世話になっている地域の方や保護者の方に感謝の気持ちをもってあいさつをしたり,進んであいさつをする自主性を育てみんなで明るい学校を築いていったりできるよう取り組んでいきたいと考えています。