===== 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 =====

===== Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. =====

文字

背景

行間

日誌

NEWS

サマースクール「科学教室」

科学教室では,赤玉土や鹿沼土を顕微鏡で見て,いろいろな鉱物を見つける,

「宝石を見つけよう!」を実施しました。

「宝石を見つけよう!」を実施しました。

さわやか学級の新しい教室工事進捗です

8月中に,さわやか学級が3階に移ります。現在,工事中です。

教室の仕切りや黒板(ホワイトボード対応),エアコンも設置され,

ほぼ全体が見えてきました。

教室の仕切りや黒板(ホワイトボード対応),エアコンも設置され,

ほぼ全体が見えてきました。

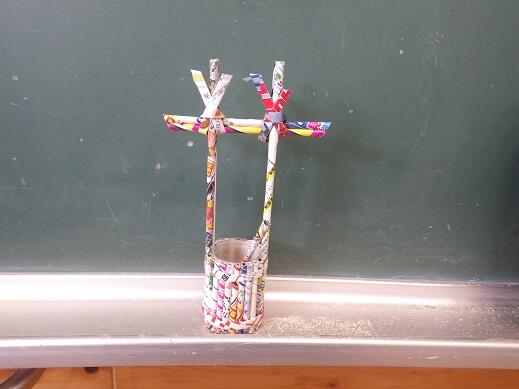

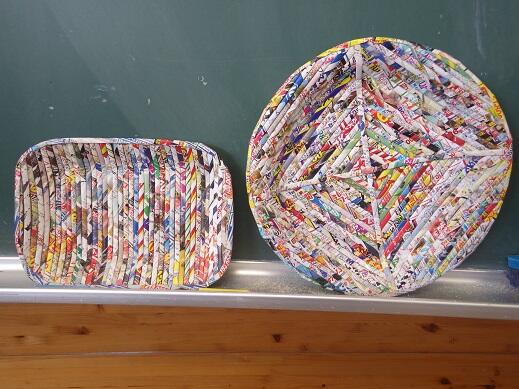

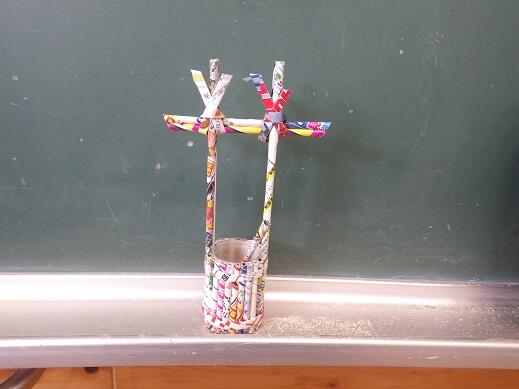

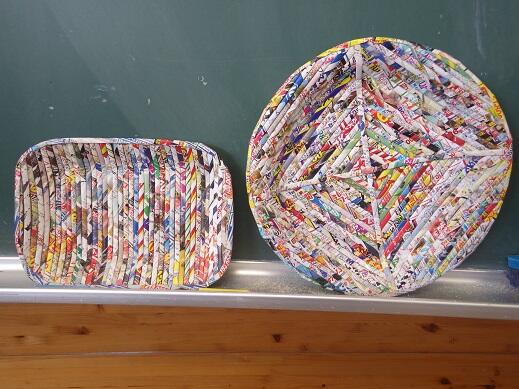

サマースクール「折り紙教室」

折り紙教室では,広告などを細く筒状に丸めたものを組み合わせて,

小物入れを作りました。

アレンジすると,トレイも作れます。

小物入れを作りました。

アレンジすると,トレイも作れます。

サマースクール「工作教室」

工作教室では,ベンハムのコマを作りました。

サマースクール「科学教室」

科学教室では,プラバンでストラップを作りました。

オリジナルの逸品です。

サマースクール 「読み聞かせ」

夏休みがスタートしました。

25日から27日まで【どきどき絵本ボランティア】の皆様による

サマースクール「読み聞かせ」が実施されました。

25日から27日まで【どきどき絵本ボランティア】の皆様による

サマースクール「読み聞かせ」が実施されました。

交通安全教室

市の生活安心課の方にお世話になり、下学年と上学年に分かれて、交通安全教室を行いました。大型車の内輪差や乗用車の死角について学習します。

ものかげから飛び出したダミー人形が乗用車と衝突するという、少し怖い実験も見せていただきました。子供たちも、交通ルールを守ることの大切さに、あらためて気づいていました。

ものかげから飛び出したダミー人形が乗用車と衝突するという、少し怖い実験も見せていただきました。子供たちも、交通ルールを守ることの大切さに、あらためて気づいていました。

4年自転車免許事業

市の生活安心課の方に来ていただき、4年生が自転車の安全な乗り方について学習しました。

自転車に乗って、一人一人模擬道路を走ります。

最後に、4年生全員が、無事、「免許証」をいただくことができました。

自転車に乗って、一人一人模擬道路を走ります。

最後に、4年生全員が、無事、「免許証」をいただくことができました。

通学路に…

通学路に、こんなものを見つけました。どうやら、ヒバリの巣のようです。道路のすぐそばなのに、気付かずにに通り過ぎてしまいそうなほど、周りの風景に溶け込んでいます。

学校の周りには、ヘビやカラス、イタチなどの天敵も多いはずです。雛たちの無事を祈るばかりです。

巣を見つけてから4日後、巣は空になっていました。雛たちは、無事、巣立っていったようです。このような自然の生き物の知恵やたくましさにふれながら通学している本校の子供たちは、本当に幸せだと思います。

学校の周りには、ヘビやカラス、イタチなどの天敵も多いはずです。雛たちの無事を祈るばかりです。

巣を見つけてから4日後、巣は空になっていました。雛たちは、無事、巣立っていったようです。このような自然の生き物の知恵やたくましさにふれながら通学している本校の子供たちは、本当に幸せだと思います。

4年社会科校外学習

4年生が社会科校外学習「市施設めぐり」に行きました。

はじめに、川田水再生センターに行きました。雨模様で、残念ながら外の施設の見学はできませんでしたが、係の方の説明を熱心にメモしたり、進んで質問したりして、有意義な学習ができました。

次に、中央消防署に向かいました。通信指令室やはしご車などを見せていただいた後、全員が防火衣を着せてもらいました。

最後に、クリーンパーク茂原に行きました。焼却ごみ処理施設とリサイクルプラザ、環境学習センターを見学しました。特に、ごみピットの中で動く、巨大なクレーンに興味津々でした。

はじめに、川田水再生センターに行きました。雨模様で、残念ながら外の施設の見学はできませんでしたが、係の方の説明を熱心にメモしたり、進んで質問したりして、有意義な学習ができました。

次に、中央消防署に向かいました。通信指令室やはしご車などを見せていただいた後、全員が防火衣を着せてもらいました。

最後に、クリーンパーク茂原に行きました。焼却ごみ処理施設とリサイクルプラザ、環境学習センターを見学しました。特に、ごみピットの中で動く、巨大なクレーンに興味津々でした。

救急蘇生法講習会

PTA保体部の皆さんのお骨折りで、「救急蘇生法講習会」を行いました。平石分署の隊員の方々を講師として招き、心肺蘇生法とAEDの使い方について訓練を行いました。

PTAと職員、合わせて約40人が参加し、皆さん真剣な表情で講習に臨んでいました。

PTAと職員、合わせて約40人が参加し、皆さん真剣な表情で講習に臨んでいました。

「見守り隊」との情報交換会

PTAの生活指導部のお骨折りで、ふだん児童の登下校の見守りをしてくださっている「見守り隊」の皆さんとPTA、学校との情報交換会を行いました。髙島スクールサポーター、長谷川スクールガードリーダー、自治会長さんにもご出席いただきました。

学区内の危険個所や保護者のお迎え当番の在り方などについて、活発に意見が出されました。

学区内の危険個所や保護者のお迎え当番の在り方などについて、活発に意見が出されました。

サツマイモの苗植え

全校生で、サツマイモの苗植えをしました。

畑は、学校のすぐ南側にあります。まず、高学年の児童が、マルチシートに、苗を植えるための穴を等間隔に空けていきます。

苗植えはなかよし班(縦割り班)でします。上の学年の児童が下の学年の児童に、植え方を優しく教えます。

1本のうねを、1つのなかよし班が担当します。秋には、たくさんのサツマイモが収穫でますように。

畑は、学校のすぐ南側にあります。まず、高学年の児童が、マルチシートに、苗を植えるための穴を等間隔に空けていきます。

苗植えはなかよし班(縦割り班)でします。上の学年の児童が下の学年の児童に、植え方を優しく教えます。

1本のうねを、1つのなかよし班が担当します。秋には、たくさんのサツマイモが収穫でますように。

冒険活動教室

5月31日からの2泊3日で、5年生が冒険活動教室に出かけました。瑞穂台小学校、瑞穂野北小学校と合同です。

4年生の時、やはり3校合同で1泊2日の宿泊学習をしています。

午後は、予定を変更し、ネイチャークラフトをしました。

1日目の夕飯の様子です。

2日目の午前中は、3校合同でイニシアティブゲームをしました。グループで協力して、課題をクリアしていきます。

午後は、やはり3校合同のグループで杉板焼をしました。

3日目も、同じグループでカレーライスとスープを作りました。飯盒でご飯も炊きました。協力して作った昼食の味は、格別です。

ほとんどの子供たちが瑞穂野中学校に進学します。ここで仲間づくりをしたことで、スムーズに中学校生活をスタートできることと思います、。

4年生の時、やはり3校合同で1泊2日の宿泊学習をしています。

午後は、予定を変更し、ネイチャークラフトをしました。

1日目の夕飯の様子です。

2日目の午前中は、3校合同でイニシアティブゲームをしました。グループで協力して、課題をクリアしていきます。

午後は、やはり3校合同のグループで杉板焼をしました。

3日目も、同じグループでカレーライスとスープを作りました。飯盒でご飯も炊きました。協力して作った昼食の味は、格別です。

ほとんどの子供たちが瑞穂野中学校に進学します。ここで仲間づくりをしたことで、スムーズに中学校生活をスタートできることと思います、。

5月の行事から

8日(火)全校生で田植えを行いました。貸していただいている田んぼは、学校のすぐ東側にあります。

少し肌寒く、水も冷たく感じられましたが、たくさんのボランティアの方々の協力のおかげで、きれいに植えることができました。

9日(水)避難訓練と引き渡し訓練を行いました。昨年度までは地震だけを想定していましたが、今年度から鬼怒川の氾濫による洪水も想定して行いました。

「お・か・し・も」の約束を守って、避難します。鬼怒川に氾濫による浸水が予想される場合は、瑞穂野中学校に避難することになっています。

22日(火)全校生でイチゴ摘みをしました。学校のすぐ西側でイチゴを栽培している農家の方のご厚意で、毎年させていただいています。

甘い香りでいっぱいのハウスの中で、イチゴを食べたり摘んだり……。子どもたちも大満足です。

少し肌寒く、水も冷たく感じられましたが、たくさんのボランティアの方々の協力のおかげで、きれいに植えることができました。

9日(水)避難訓練と引き渡し訓練を行いました。昨年度までは地震だけを想定していましたが、今年度から鬼怒川の氾濫による洪水も想定して行いました。

「お・か・し・も」の約束を守って、避難します。鬼怒川に氾濫による浸水が予想される場合は、瑞穂野中学校に避難することになっています。

22日(火)全校生でイチゴ摘みをしました。学校のすぐ西側でイチゴを栽培している農家の方のご厚意で、毎年させていただいています。

甘い香りでいっぱいのハウスの中で、イチゴを食べたり摘んだり……。子どもたちも大満足です。

4月の行事から

9日(月)着任式と第1学期始業式を行いました。

まだ1年生が入学していないので、132名での新年度スタートです。わくわくどきどきの担任発表の後、6年生が力強く新年度のめあてを発表しました。

11日(水)入学式を行いました。

かわいい新1年生23名が加わり、全校児童156名が揃いました。

21日(土)土曜授業として、1回目の授業参観を行いました。

授業参観の後は、登下校の時に立哨してくださっている「見守り隊」の皆さんとの、顔合わせを行いました。

校歌の歌詞にもある藤がきれいな花を咲かせました。ただ、大きなクマバチが花に集まってきて、南東門が使えなくなってしましました。

まだ1年生が入学していないので、132名での新年度スタートです。わくわくどきどきの担任発表の後、6年生が力強く新年度のめあてを発表しました。

11日(水)入学式を行いました。

かわいい新1年生23名が加わり、全校児童156名が揃いました。

21日(土)土曜授業として、1回目の授業参観を行いました。

授業参観の後は、登下校の時に立哨してくださっている「見守り隊」の皆さんとの、顔合わせを行いました。

校歌の歌詞にもある藤がきれいな花を咲かせました。ただ、大きなクマバチが花に集まってきて、南東門が使えなくなってしましました。

6年奉仕作業

卒業を前に、6年生が奉仕作業をしました。感謝の気持ちを込めて、学校をきれいにします。広い校舎を21人で分担するので、手を休めている暇はありません。

時間がたつのも忘れて、黙々と掃除をしていました。

時間がたつのも忘れて、黙々と掃除をしていました。

使い初め

PTAの方々のご協力で集めたベルマークを、綱引き用の綱と綱の巻き取り機、ストラックアウトと交換しました。学校にある綱が老朽化し、運動会の時には他校のものを借りています。また、近年、子供たちの投力が低下しているという現状があります。

今日は、卒業を前に、6年生がストラックアウトの使い初めをしました。

野球部の子供たちのボールは、さすがに速いです。ほかの子供たちも、楽しみながら投げる力を付けてほしいと思います。

綱引きの綱は、来年度の運動会でお披露目をします。

今日は、卒業を前に、6年生がストラックアウトの使い初めをしました。

野球部の子供たちのボールは、さすがに速いです。ほかの子供たちも、楽しみながら投げる力を付けてほしいと思います。

綱引きの綱は、来年度の運動会でお披露目をします。

ホタル放流会

5年生が、みずほの自然の森公園に、「ホタル放流会」に出かけました。「ホタル放流会」は、瑞穂野中学校、瑞穂台小学校、瑞穂野北小学校との合同行事です。

ひとりひとりカップに入れたホタルの幼虫をもって、水辺に並びます。

自分たちが飼育しているホタルの幼虫だけでは数が足りないので、「蛍水会(けいすいかい)」の方たちが、全員分を用意してくださいました。

6月に公園で行われる「ホタルの夕べ」で、水辺を飛び交うホタルの姿が見られることでしょう。

ひとりひとりカップに入れたホタルの幼虫をもって、水辺に並びます。

自分たちが飼育しているホタルの幼虫だけでは数が足りないので、「蛍水会(けいすいかい)」の方たちが、全員分を用意してくださいました。

6月に公園で行われる「ホタルの夕べ」で、水辺を飛び交うホタルの姿が見られることでしょう。

思い出づくり

卒業を間近に控えた6年生が、給食の時間に校長先生との会食を行っています。

日替わりで、何名かずつ校長室を訪れます。はじめは、慣れないソファーでの給食に少し緊張気味ですが、だんだんと校長先生との会話もはずみます。

ランチルームでは、なかよし班での交流給食も行っています。給食の時間を使って、在校生と6年生との思い出づくりです。

日替わりで、何名かずつ校長室を訪れます。はじめは、慣れないソファーでの給食に少し緊張気味ですが、だんだんと校長先生との会話もはずみます。

ランチルームでは、なかよし班での交流給食も行っています。給食の時間を使って、在校生と6年生との思い出づくりです。