===== 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 =====

===== Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. =====

文字

背景

行間

NEWS

1年生が「学校たんけん」をしました!

今日の1・2時間目に,1年生が生活科の学習で「学校たんけん」を行いました。

7つのグループに分かれて,職員室や保健室,特別教室などを探検。校長室にもやってきました。

入学してから約1か月。

各教科の授業をはじめ,給食や清掃,運動会の練習と,新しいこと、覚えることがたくさんありますが,上級生に助けてもらいながら,みんな頑張っています。

運動会に向けて

新年度が始まって約1か月。学校では,先月後半から,今月21日(土)の運動会に向け,高学年を中心に練習や準備に取り組んでいます。

<瑞南ソーラン>

<ダンス>

<リレー>

<開会式・応援合戦>

暑い日と涼しい日の気温差が激しいなどの天候不順,感染症の状況など,不安なことが多い中ではありますが,一人一人が自分の目標をもって挑戦できるよう指導支援に努めてまいります。

粘土をつかって

1年生の図工で,粘土を使って,乗り物や食べ物,生き物などを自由に表現する活動を行いました。

作ったものが何か,お友達にクイズを出しながら楽しみました。

みんな,ニコニコ笑顔で,思い思いに自由に作業を進めることができました。

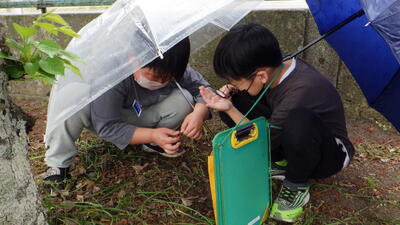

理科の学習から

3年生から始まる理科の学習。

四季を感じることができる豊かな自然に囲まれ,また様々な実験道具等がある理科室がある本校は,より効果的に観察や実験を行える環境にあります。

各学年の理科の学習の様子をお伝えします。

<3年生> 春の生き物さがし・・・ 校庭にいる生き物をさがしました。

<4年生> 温度計の使い方・・・基本的な使い方をみんなで確認しました。

<5年生> 種の発芽の様子・・・条件が異なる中での発芽の様子を比べてしています。

同時に,先日いただいたメダカの様子も観察し始めています。

<6年生> ものが燃えるしくみ・・・先日行った実験の様子を大型テレビで振り返りました。

「理科離れ」と言われて久しい中,本校の子どもたちには,少しでも理科の楽しさを感じてもらえるよう,工夫しながら授業を進めていけるよう努めてまいります。

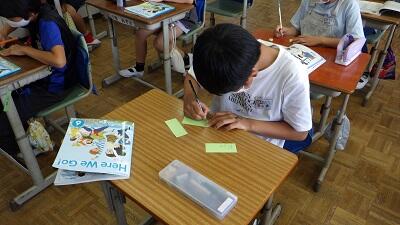

今年度もアラン先生と一緒に外国語を学びます!

新年度開始から約2週間。先週から,外国語担当(ALT)のアラン先生と一緒に,外国語の授業が始まりました。

学年はじめのテーマは「自己紹介」。5・6年生では,ファーストネームや自分が好きなものの英語の綴りを確認したり,カード交換をしながらあいさつをしたりする活動を行いました。

<5年生>

<6年生>

今年度も,1・2年生は年10時間,3・4年生は週1時間,5・6年生は週2時間,外国語(外国語活動)の学習を予定しています。英語に慣れ親しみながら,生活の中で生きて働く英語の基礎を身に付けられるよう,担任とALTがしっかり連携し,指導支援にあたってまいります。