文字

背景

行間

上央小NOW

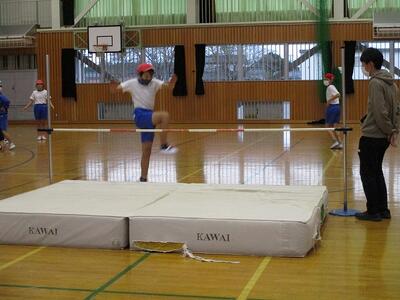

宇都宮市小学校陸上競技大会

11月22日(火),栃木県総合運動公園陸上競技場にて,市内小学校の陸上大会が開催されました。コロナ感染症対策として,参加人数の制限,競技種目の限定,4ブロックに分けてそれぞれ半日開催などの工夫があり,本校から15名の5~6年生の代表選手が出場しました。約1ヶ月間,放課後の時間を使って練習を行ってきたのは約25名。自らの意思で練習に参加し,基礎体力の向上や種目のコツをつかんで記録を伸ばしてきました。頑張りました。

地域のお祭り「羽黒山梵天まつり」

11月19日(土),3年ぶりに上河内地区の梵天まつりが開催されました。江戸時代から続くとされる五穀豊穣などを願う伝統行事で,羽黒山山頂の神社に梵天を奉納しました。

今里町有志グループと原組梵天保存会の2本の梵天が何度も宙を舞いながら練り歩く様子は威勢が良く,久しぶりに地域のお祭りが帰ってきた喜びを感じました。本校児童が多く住む中里原の梵天が奉納されるとあって,多くの児童や保護者も見物に来たり参加したりしていました。

校内持久走大会

11月18日(金)は3~6年生の部,11月21日(月)は1年生の部の校内持久走大会が開催されました。多くの保護者の皆様の声援を受け,本番では好記録が続出しました。学校では約1ヶ月前から体育の授業等で持久走の練習をしてまいりましたが,子供たちの中には業間や昼休みにも自主的に練習する姿が見られました。また,家庭においても,練習していたと耳にしました。目標をもって取り組み,力の限り全力を尽くす体験は,心身の成長を促します。今回も,地域協議会の皆様にも大会運営にはご協力をいただき,感謝申し上げます。

●3年生

●4年生

●5年生

●6年生

●1年生

生活科校外学習(1年生)

11月14日(月),前週までの穏やかな日から打って変わって木枯らしが吹く日ではありましたが,1年生が元気にせせらぎ公園へ秋を探しに行ってきました。

秋の木や草花・虫の様子を観察し,紅葉した落ち葉やドングリなどを学校へ持ち帰ってきました。

学校では,観察記録に感想や絵を描いたり,持ち帰った葉や木の実を紙に貼ったりして,秋の思い出を作品にしました。

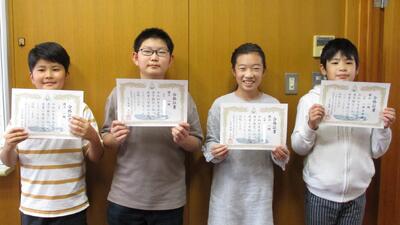

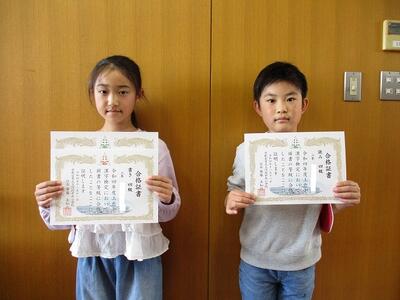

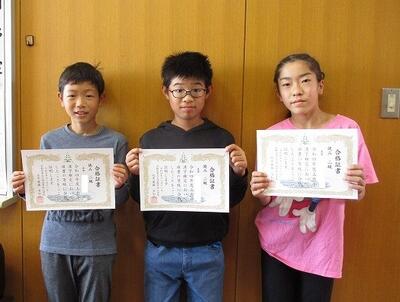

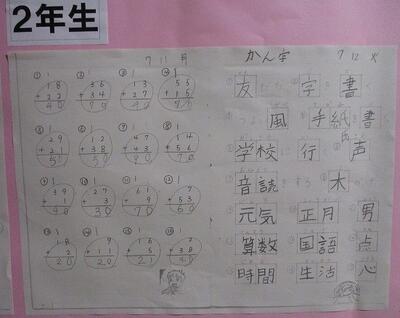

上央小検定 合格証書授与(11月前半)

11月前半の上央小検定合格証書の授与を,11月11日(金)に校長室で行いました。

11月8日の表彰朝会の日に,1つの学年で受けられる漢字読み・漢字書き・算数検定の3つとも終わった児童(3冠)について紹介したところ,自分の学年だけでなく他の学年の検定を受けて合格した人も出てきました。

自分の力を存分に伸ばすよい機会です。多くの児童が合格するようになり,合格証書の作成が忙しく,うれしい悲鳴を上げています。次回は11月末に証書授与を行う予定です。

●3年生

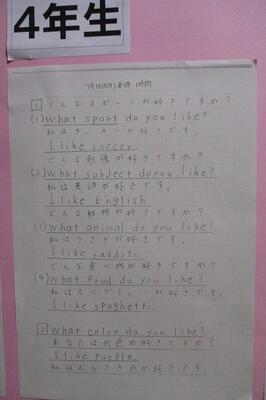

●4年生

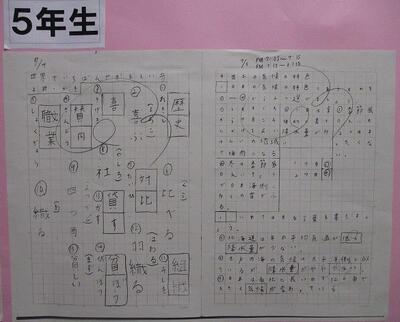

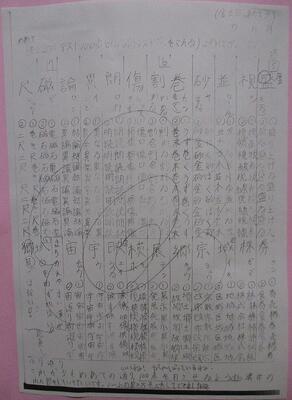

●5年生

●6年生

●3冠達成者

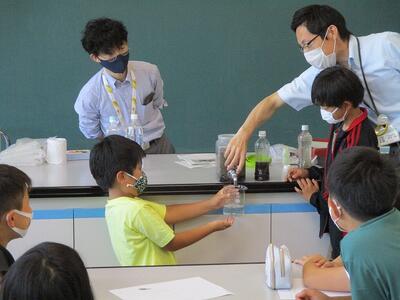

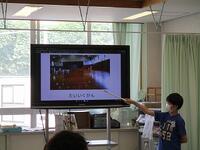

カントリーエレベーター見学(5年生)

5年生は,社会科「わたしたちの生活と食料生産」で,食料自給率向上の工夫について学習しています。

11月10日(木)は、その取組の1つであるカントリーエレベーターの役割について,実際に見学して学習を深めました。

施設の方の話から,カントリーエレベーターを利用することで,労働力の負担や機械に係る経費を減らすことができ,農家の人手不足対応に役立っていることが分かりました。迫力ある大きな設備を見たり,機械の音を聞いたりして,機械化された農業の仕組みを,実感をもって学習することができました。我が家でご飯を食べながら,米が食卓に届くまでの工程を思い浮かべられることと思います。

リコーダー講習会(3年生)

11月8日(火),東京リコーダー協会より講師の先生をお招きして,3年生を対象にリコーダー講習会が開催されました。様々な種類のリコーダーの演奏を聴いたり,リコーダーを吹くために必要な基礎練習などを行ったりしました。よく耳にしているメロディーも,自分の持っているリコーダーで表現できることが分かり,今まで以上に興味をもつことができました。

収穫したお米の食味体験(1~4年生)

本校では,田植え・稲刈り,できたお米を炊いておにぎりを作って食べる一連の食農体験活動(「お米の学習」)を実施しています。

11月7日(月)は3年生,8日(火)は2年生,9日(水)は1年生,10日(木)は4年生が,おにぎりを作って食べる食味体験を行いました。田植え・稲刈りは4~6年生が実施しましたので上級生への感謝,稲を大切に育ててくださった農家の方への感謝,おいしいお米を作り出してくれた田んぼや自然への感謝などを込めて「いただきます」の挨拶をしました。自分で握ったおにぎりは,格別の味だったようです。

●3年生

●2年生

●1年生

●4年生

市P連バレーボール大会 Bブロック午前の部 2位

2大会ぶりに宇都宮市PTA連合会バレーボール大会が開催されました。

上河内中央小PTAチームは,11月13日(日)の午前中に、清原体育館で試合に臨みました。

初戦は瑞穂台小PTA,フルセットの末,1ポイントを争う白熱戦をものにすることができました。

<エースのアタックの瞬間 これが決まる!>

<勝った瞬間>

2回戦は城山中央小PTAです。再びフルセットで勝利を引き寄せました。

<円陣を組む>

<タイム中>

<2回戦の勝利後,応援席に向かって>

Bブロック午前の部決勝の相手は雀宮東小PTAです。残念ながら負けてしまいましたが,互いに声を掛け合い,チームワークの良さがひときわ目立っていて,休みなく3試合を戦ったとは思えないくらいの輝く笑顔が印象的でした。

コロナ感染症対策として毎回ボールを拭いたり,コートチェンジをせずに同じ側でプレーしたりと工夫した大会でした。PTA保健体育部長もお手伝いしてくださいました。経験があってもなくても,上手くてもそうではなくても,楽しい時間が作れることは間違いないようです。PTA会員の皆様なら誰でも参加できます。興味をもってくださった方は,ぜひ保健体育部長やPTA会長にお声掛けください。

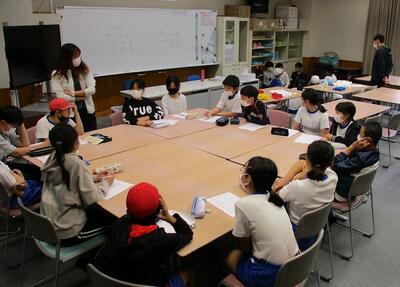

租税教室(6年生)

11月9日(水)に,宇都宮県税事務所から4名の職員の方をお招きして,6年生を対象とした租税教室を実施しました。

様々な写真について税金が使われているかどうかをグループで予想し,DVDの視聴後に税金がどのように使われているかを確認することができました。また,プリントの質問について考える活動では,日本と外国の違いや小学校で勉強するためにいくらぐらいの税金がかかるかを知り,驚いていました。(小学生一人につき1か月約73,000円,年間約876,000円使われているそうです。)

6年生は,4~5月に「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」(教科書では第1章「わたしたちの生活と政治」)について学習しています。今回は,身近な消費税なども話題に出てきましたので,実生活に結びついた学びを復習することができました。

音楽鑑賞教室

11月4日(金)は,東京パシフィック管弦楽団による音楽鑑賞教室がありました。1~3年生と4~6年生を対象として2部構成で行われ,それぞれ40分間の演奏会はあっという間でした。

楽器の名称,その音色,演奏の仕方など,説明を聞きながら楽しく学ぶことができした。「ラディツキィ行進曲」では,子供たちも手拍子に強弱をつけて演奏に参加し,楽しい体験となりました。

最後には,3年生と6年生の代表児童がそれぞれお礼の言葉を述べ,心豊かで潤いのある時間をもつことができました。

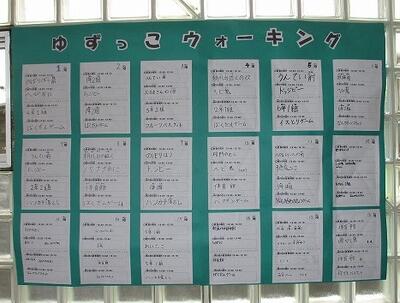

ゆずっこウォーキング

11月2日(水),秋晴れのさわやかな天候のものと,全校徒歩遠足「ゆずっこウォーキング」が開催されました。すべての活動を1~6年生の縦割り班(にこにこ班)で行うもので,今回は5kmのウォーキング後,自分たちで決めた場所でお弁当を食べ,遊ぶという児童会活動も合わせて行いました。

活動の様子を紹介します。

① ウォーキング(往路)

A・Bの2コースに分かれて,今里集落センターのちびっこ広場を目指して歩きました。羽黒山を正面に見ながら,秋の風景を楽しむことができました。

それぞれ約150名のウォーキングなので,隊列が離れることなく,一斉に水飲み休憩をとりながら,無理なく歩くことができました。また,無線を使って,それぞれのコースの位置を確認するなどの連絡をすることができました。

② ちびっこ広場でのおやつ休憩

トイレの数が多くないので,A・Bコースが時間差で到着するよう考えていました。先発のAコースが休憩して出発するころBコースが到着したので,ちょうどよい計画でした。

子供たちにとっては,おやつの時間はうれしいものです。長い時間ではありませんが,疲れをいやし,学校までの道のりを歩くエネルギーを蓄えていました。

③ ウォーキング(復路)

今回のウォーキングでは,6年生と1年生,5年生と2年生,4年生と3年生がペアになって歩きました。歩く中で,高学年が車道側を歩いて低学年の安全を確保することを学び,励ましながら歩く様子は,縦割り班ならではの光景です。普段見慣れている市民センターや図書館が見え始めると,自然と歩くスピードが増しました。

それから,地域協議会を中心としたボランティアの皆様は子供たちと一緒に歩いてださり,特に交差点やトイレ休憩では身の安全を確保してくださいました。本当にありがとうございました。

④ お弁当

今回は,6年生がお弁当の場所と遊ぶ内容を考えました。雨の日のことも考え,事前にそれぞれ2パターン用意していました。

この日は,快晴。とても11月とは思えないくらい,太陽の光がまぶしかったです。校庭でも日陰を選んだり,教室を選んだりした班は,しばし体温を下げることができたことでしょう。日なたの班は,薄着になりながらも,秋の青空を楽しんでいました。

⑤ にこにこ班での遊び

全校児童が300人を超え,一斉に遊ぶには狭いことが予想されましたので,学校に隣接する上河内グランドも使用しました。事前に考えた遊びを6年生が分かりやすく説明し,さあ,遊び開始です。

鬼ごっこ系の遊びでは,高学年の圧倒的なスピードに大いにあこがれを感じたことでしょう。また,「へび鬼」や「だるまさんが転んだ」などの遊びでは,線を工夫したり面白おかしく動いてみたりして,本当に楽しそうでした。みんなで楽しく遊ぶためには,いろいろな学年の友達が集まっていることを理解し,相手のことを考えて思いやる気持ちがとても大切です。それを,どの班も実行することができていました。

新しい行事は,児童会活動も加わり,6年生のリーダーシップのもと,大成功に終わることができました。参加した児童全員が完歩することができ,多少の擦り傷はありましたが大きなけがもなく,充実した時間を過ごせたことがとてもよかったです。

上河内文化交流祭

11月5日(土)~6日(日)に,上河内地区市民センターにて「上河内文化交流祭」が開催されています。本校からは,各学年5点ずつの図工と書道の作品が展示されています。

また,ゆずっこ写真と標語の作品もあります。

両日とも午前10時から始まり,5日は午後4時まで,6日は午後3時までです。ほかの小・中学校の作品や一般の方の作品も多数展示されています。どうぞ,ご覧ください。

ゆずっこウォーキングの準備が進む

11月2日(水)に,全校遠足の「ゆずっこウォーキング」が開催されます。これまでは,羽黒山遠足として,縦割り班で学校から徒歩で羽黒山頂まで行き,昼食を食べて学校へ戻ってきていました。低学年の児童を高学年が励ましながら頂上へ登り,そこで得られる達成感はとても大きかったことでしょう。しかしながら,児童数の増加にしたがってコロナ対策として昼食場所の確保が難しくなり,これまでの行事を見直すことになったのです。

羽黒山を見ながら育つ子供たちのふるさとの風景は大切にしたいという思いから,羽黒山のふもとまで2コースに分かれて歩いて行き,今里集落センターでおやつ休憩後,学校へ戻ってきてお弁当を食べる予定です。今回は,すべて縦割り班での活動なので,昼食も班ごとに場所を決めて食べます。校庭の班もありますし,教室の班もあります。その後,班ごとに事前に決めた内容で20分間遊びます。

昇降口に,各班の昼食場所や遊ぶ内容が掲示されました。

10月31日(月)の清掃後には,お弁当の場所と遊ぶ内容の発表が各班の班長からありました。みんな,興味津々です。

今年は,入学当初に行う縦割り班での「1年生を迎える会」が,学級休業の関係でできなくなり,清掃活動以外で班での活動がありませんでした。今回は一緒に歩き,お弁当を食べ,遊ぶことになり,協力することや思いやりの大切さを学ぶことができると期待しています。

地域協議会の皆様にもお世話になります。お天気であることを願うばかりです。

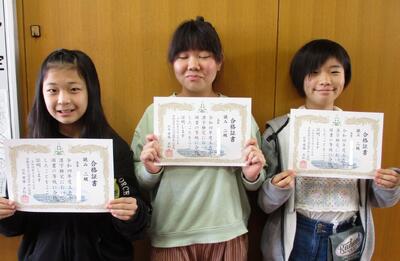

上央小検定 合格証書授与(10月)

これまで4年生と5年生の児童が,漢字の読みで合格していましたが,今回は3年生と6年生にも合格の児童が出てきました。校長室で,表彰しました。

半年を過ぎ,少しずつ合格者が増えてきています。今回,漢字の読みで合格した児童は,「次は書きで合格します。」「算数で頑張ります。」と,次なる目標を口にしていました。

<6年生>

<5年生>

<4年生>

<3年生>

なんと,3年生には,「漢字(書き)検定」と「算数検定」の合格者も出ました。まだ学習していない内容ですが,合格した児童にインタビューしたところ,

「合格したいので,予習しました。」

「分からないところは,先生に教えてもらいました。」

とのことです。素晴らしいです。予習した内容を授業で学習するときは,より一層理解が深まることでしょう。全て合格したら,他の学年もチャレンジできます。楽しみです。

(合格証書の校章の色を,漢字(読み)は緑色,漢字(書き)は赤色,算数は青色で区別しました。)

ふれあい文化教室(6年生)

10月27日(木),四面会の湯澤一樹先生を講師にお招きして,日本の伝統楽器の和太鼓について学習することができました。お話を聞いたり演奏を聴いたり,実際に自分たちで演奏したりする体験活動です。休み時間もなく2時間通しての活動でしたが,充実した時間となりました。

活動後に,湯澤先生より,「こんなに音が合わせられる子供たちは,あまりいません。」と,お褒めの言葉をいただきました。話が聞ける子供たちは,音も合わせられるそうです。6年生,頑張りました。

授業参観と学級懇談会

10月26日(水),今年度3回目の授業参観と学級懇談会がありました。多数の保護者の皆様に,授業の様子や学校の様子をお伝えする機会を得られましたことに,感謝申し上げます。

【2校時】

【学級懇談会】

【3校時】

11月には,「学校マネジメント」と称して,今年度の学校教育活動について保護者の皆様に評価していただくことになります。どうぞよろしくお願いします。

スマホ・携帯電話等によるトラブル防止出前講座(5年生)

10月26日(水)2校時に,親子出前講座を実施しました。多数の保護者の皆様が参加し,インターネットの仕組みや大切なことについて学ぶことができました。

一度公開した写真などは,どんどん拡散されてしまうことを,体験を通して実感することができたと思います。

大切なこととしてお話しされていたのは,次のとおりです。

① 途中に必ず記録が残る。(インターネットの仕組み)

② 一度公開すると,すべては取り消せない。

③ (文字情報だけでは)気持ちが伝わりにくいこと。

また,インターネットは都合の良いときに使えるので,「即返信を求めないのが本当のマナー」とも話されていました。既読がつかないことでトラブルになることがありますが,本来のマナーをお互いに心得て使うことが大事だと感じました。

宇都宮市陸上大会に向けて練習開始

11月22日に,2年ぶりに宇都宮市小学校陸上競技大会が県総合運動公園第2陸上競技場で開催されます。大会に向けて希望した児童約30名の練習が,10月25日(火)より始まりました。

初日は薄曇りで気温が低く,半袖シャツでは寒そうでしたが,練習終了後は体が温まり,元気に下校しました。基本的には水曜日以外の放課後に練習を実施します。16:30に練習が終わり,16:40に下校します。

先生方も全員練習に関わり,全校体制で臨んでいます。体育主任からは,練習の準備や指導をしてくださる先生方についての話がありました。自分の可能性を伸ばすチャンスです。記録更新はもちろんですが,それぞれの種目について専門的に学ぶ機会でもあります。頑張る子供たちを応援していきます。

花壇整備(1~3年生)

本校の校舎南側には花壇があります。春には,4~6年生がマリーゴールドやサルビアの苗を植えて,秋まで楽しませてくれました。

10月25日(火),今度は1~3年生が秋から来春に向けての準備として,パンジーの苗とチューリップの球根を植えました。植物の成長や自然の変化に関心をもって,自ら関わろうとする態度を育んでいきます。

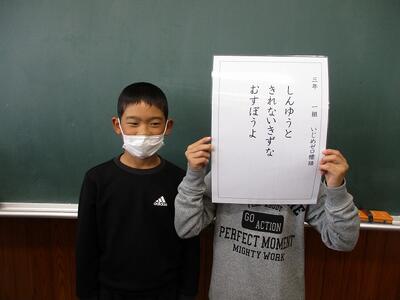

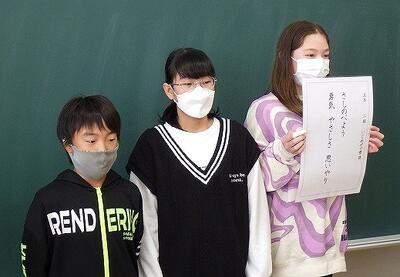

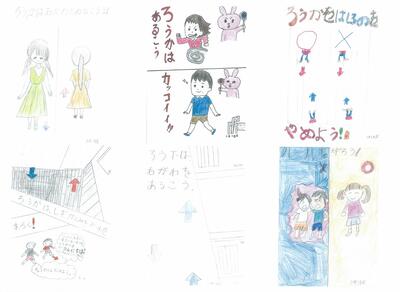

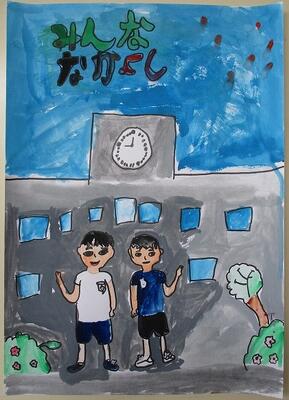

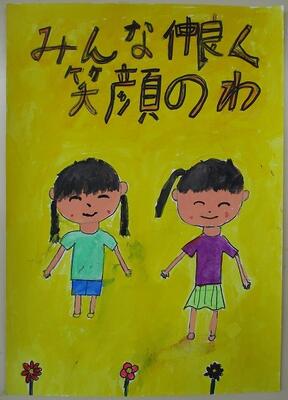

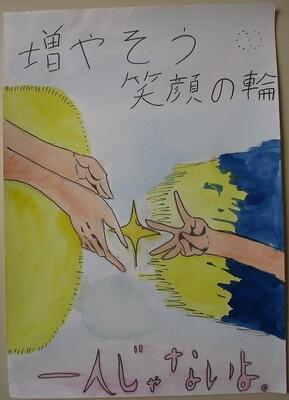

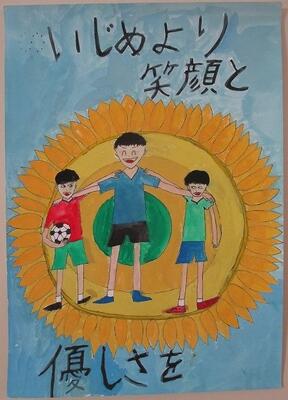

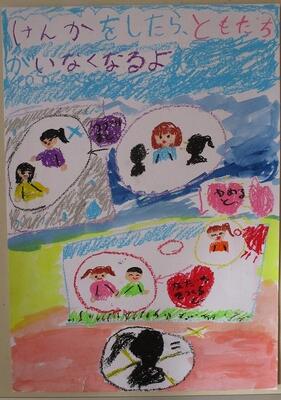

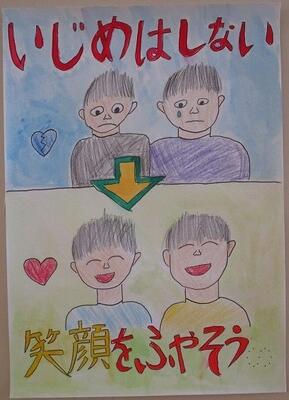

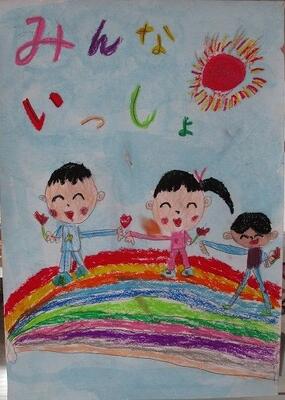

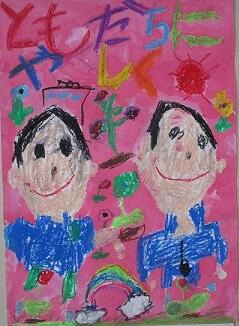

児童会主催 いじめゼロ集会

10月19日(水)の3時間目,児童会主催で「いじめゼロ集会」が開催されました。タブレットを使って,本部と各教室をつなぐリモート放送で実施しました。

はじめに,「うつのみや いじめゼロ宣言」を,全員で唱和しました。これは,子供たちが連絡帳として使っているスタンダードダイアリーに掲載されています。代表児童の言葉に続いて,各教室から大きな声で宣言書を読み上げる声が聞こえました。

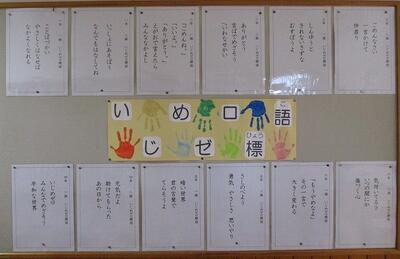

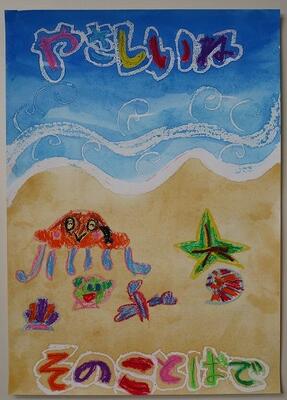

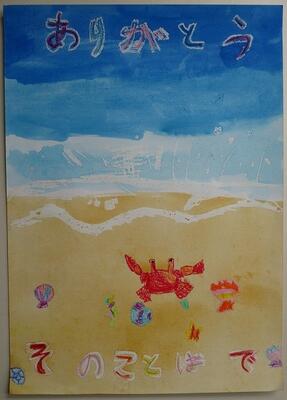

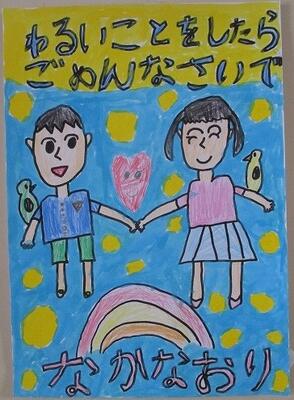

次に,「いじめ防止に関する標語」の発表です。これは,学級の一人一人が標語を考え,話し合ってその中から1点を選び,学級の標語として代表者が発表するものです。教室の児童は,自分の学級の標語の発表の時に起立し,一緒に声を出して標語を読み上げました。本部と教室が離れていても,声を合わせようとする姿が見られました。

各クラスの標語は次のとおりです。

「ことばづかい やさしくはなせば なかよくなれる」 (1の1)

「いっしょにあそぼう なんでも はなしてね」 (1の2)

「『ごめんね。』『いいよ。』『ありがとう。』 えがおで言えたら みんななかよし」(2の1)

「ありがとう ことばでめざそう へいわなせかい」(2の2)

「しんゆうと きれないきずな むすぼうよ」 (3の1)

「ごめんなさい 一言かけて 仲直り」 (3の2)

「いじめゼロ みんなでめざそう 平和な世界」 (4の1)

「元気だよ 助けてもらった あの日から」 (4の2)

「暗い世界 君の言葉で てらそうよ」 (5の1)

「さしのべよう 勇気 やさしさ 思いやり」 (5の2)

「『もうやめなよ』 その一言で 大きく変わる」 (6の1)

「気付いてる? いつの間にか 傷つく心」 (6の2)

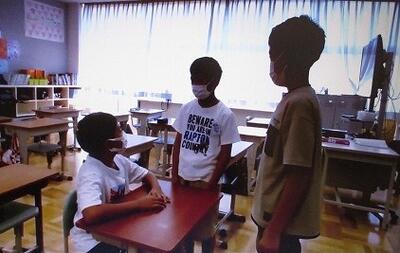

最後に,事前に収録した「いじめ防止に関する劇」を見ました。これは,集会運営委員の5・6年生が1学期から内容を自分たちで考え,ショートストーリーとして4つの場合を演技しました。劇のテーマとそのメッセージは次の通りです。

<物隠しと暴力をテーマにした劇>

「遊びのつもりでも,勝手に物を隠したり,相手を転ばせたりするのはいじめである。」

「いじめと分かっていても,見ているだけでもいじめである。」

<無視をテーマとした劇>

「(わざと)相手を無視することはいじめである。」

<仲間はずれをテーマにした劇(下学年バージョンと上学年バージョンの2つ)>

「ちょっとした気持ちの仲間はずれでもいじめである。」

「仲間意識が強いためにいじめにつながってしまうこともある。」

子供たちの身近にある場面が劇として表現されていました。高い演技力で,実際にその場面が現実として起こっているかのようでした。だからこそ,軽い気持ちでのからかいやふざける行為もいじめにつながっていくことを,振り返って考えている感想が多かったようです。

集会の最後では,校長から,これまでの上央小のいじめゼロに向けての取組を振り返る話がありました。

本校では,いじめゼロポスター制作にも取り組んでいます。今は,各学級の扉に代表作品が掲示されています。授業参観で来校されたときもご覧ください。

本校の「いじめゼロに向けた取組」では,全員が自分のこととして考え,標語を作ったりポスターを描いたりしています。「なぜいじめはおこるのかな。」「どんなきもちになるのかな。」「どうしたらいじめはなくなるのかな。」など,いろいろなことを考えて表現をしています。そして,それを学級で話合いもします。そして,この集会で確認するのです。児童会が主催した集会でしたが,全校児童で取り組んだ素晴らしい活動となりました。

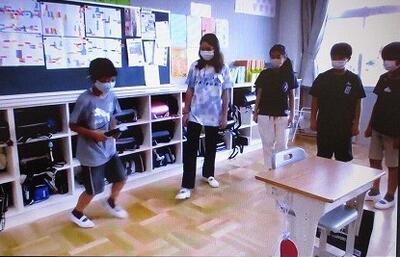

(中心になって進めた児童会のメンバーが、最後の反省会をしている様子)

3年生社会科校外学習 サンユー上河内店

10月20日(木)は3年生が社会科の校外学習に出かけました。スーパーマーケットで販売の仕事をする人たちが行っている工夫や努力を調べるために,実際に店内の様子を見たり店員さんにインタビューしたりしました。

普段は入ることのできないバックヤードに入らせていただき,魚や野菜,肉のパック詰めやお惣菜作りなどの様子も見学しました。

校内持久走大会に向けて

11月18日(金)に開催される校内持久走大会に向けて,練習が10月17日(月)より始まりました。早朝,体育主任が校庭にラインを引き,周回コースやスタート・ゴールが分かるようにしました。

早速,体育の時間に練習を開始したのは3年2組でした。今年度初めての練習ですが,さすが3年生ともなるとコースを理解し,できるだけ歩かないよう頑張って走っていました。

1・2年生は900m,3・4年生は1200m,5・6年生は1500mです。1年生ですが,「きのう,家の周りを3周した。」と話す児童もいました。長距離走は,練習をすればするほど記録が伸びます。自分の目標に向かって,粘り強く努力する「たくましさ」を身に付ける絶好の機会です。

また,さくら連絡網での健康観察も始まりました。検温や体調管理の他に,持久走練習期間は練習に参加可能かどうかも毎日報告をお願いしています。保護者の皆様,ご協力お願いいたします。

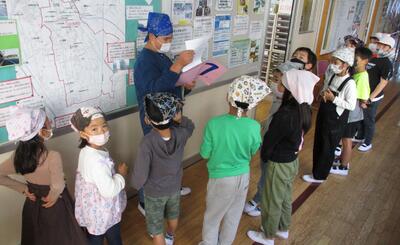

ゆずっ子写真展

地域協議会が夏休み前に募集した「ゆずっ子写真展」の写真が、1階西廊下(なかよし2組前)に、掲示されました。地域コーディネーターが、毎年工夫を凝らして掲示しています。今年は、今までより応募作品が多いとのこと。授業参観に来校された際、ご覧ください。(11月5・6日上河内市民センターで開催予定の上河内文化交流祭でも展示されます。)

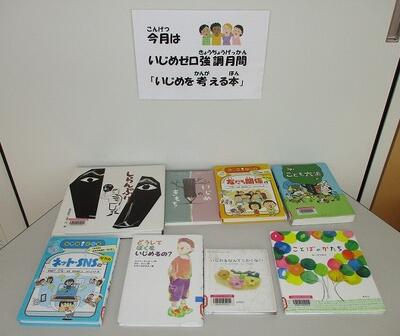

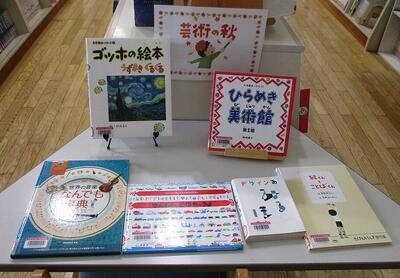

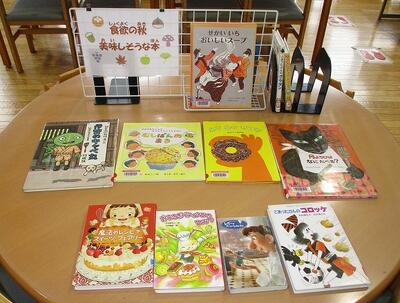

「読書の秋」 図書室の様子

秋の夜長は、本を読むのに最適だといわれています。「読書の秋」到来です。

図書整備ボランティアの皆様により、図書室は秋の装いです。

また、図書委員会で開催したしおりコンクールの優秀作品が決定しました。応募総数35点のうち、各クラスから1点ずつ、11名の作品が選ばれました。

図書室では、司書の先生によって子供たちが興味をもって本を手にすることができるよう、テーマ別のコーナーが準備されています。書架に並んでいるとあまり目にしない本かもしれませんが、新たな出会いの機会を作ってくださっています。

トイレ清掃ボランティア 始動!

10月より、トイレ清掃ボランティアが活動を開始してくださいました。

本校は、水曜日と金曜日は清掃活動がありません。週末の汚れのまま、月曜日の朝を迎えます。月曜日の朝といえば、週の始めで、爽やかに元気いっぱいスタートを切りたいところです。

そこで、地域コーディネーターにお願いしたところ、登録ボランティアの皆様に声を掛けてくださいました。自分の都合の合う時間に、無理のない範囲で活動に協力してくださる方が、月曜日の朝または、金曜日の放課後に活動をしてくださっています。

ボランティアをしながら、子供たちの様子も見ることができます。随時受け付けておりますので、どうぞ、学校までご連絡ください。

4年スケート教室 宇都宮市スケートセンター

10月17日(月)は4年生のスケート教室でした。多くの児童がアイススケート初体験でしたが,センターの先生方に滑り方の基本を丁寧に指導していただき上達しました。壁につかまりながら恐る恐る滑っていた児童も,最後にはリンクを周回できるようになりました。

漢字検定 合格証書授与

基礎学力の定着と学習した成果を実感することによって、学習意欲の向上を目的として,本校独自の漢字と算数検定を行っています。

これまで合格証書を手渡したのは,9名です。1学期末までに,自分の学年の漢字の読みをすべて合格した児童が更に4年生で4名いましたので,合格証書を渡しました。紹介します。(累計13名になりました。)

第2回あいさつ・言葉づかい名人 表彰

本校では,進んで挨拶する児童の育成と,時と場や相手に応じた望ましい言葉遣いの推進として,「あいさつ・言葉づかい名人」の表彰を,年間3回行っております。第1回は7月でした。今回は,第2回として,各学級から1名ずつ表彰されました。

1・2年生

3・4年生

5・6年生

2学期始業式 児童の発表

10月13日,第2学期始業式をリモートで行いました。

今回の児童代表の言葉は,2年生と4年生です。1学期の反省を踏まえ,2学期に頑張りたいことを堂々と発表しました。

わらすぐりとぼうじぼ作り(5年生 総合的な学習の時間)

5年生の総合的な学習の時間に,「お米の学習」の一環として,10月3日(月)にわらすぐりを行い,10月4日(火)には本地区の伝統文化「ぼうじぼ」作りを行いました。

「ぼうじぼ」作りではとちぎテレビと下野新聞社の取材を受けましたので,テレビ(伝統「ぼうじぼ」作り 小学生が体験 - YouTube)や新聞でも紹介されました。また,宇都宮市文化財調査員の池田様も見学に来られ,田植え,稲刈り,ぼうじぼ作り,米の食味体験(炊飯とおにぎり作り)までの一連の流れを「食農体験学習」としたダイナミックな学びについて,称賛の声を寄せていただきました。

◆10月3日 「わらすぐり」

9月26日に4~6年生で稲刈りを行い,5年生は自分で刈った稲を足踏み脱穀機で脱穀の体験をさせていただきました。

その稲わらを学校へ自分で運び,天日に干して乾燥させ,この日の「わらすぐり」の体験となったわけです。

講師は「ぼうじぼ(わら鉄砲)作り」で例年お世話になっている村上名人。今年は,道具も製作して学校に寄付してくださいました。

また,地域協議会委員やボランティアの皆様のご協力により,1時間ほどで全員が作業を終え,翌日の準備ができました。

<児童の感想>

・わらすぐりは,いらない部分のわらを取り除く作業ということが分かった。千歯こきという道具を使って行われるということが分かった。とても力がいり,大変だった。

・わらすぐりをしたわらのほうが,ずっとまとまりやすかった。わらすぐりは,ぼうじぼにはとても大切な作業なんだと思った。

・インターネットで調べたときに出てきた画像と全然違った。わらすぐりは,わらの下の部分をすぐることが,改めて分かり実感できた。そのわらで,ぼうじぼを作ると思うと,わくわくした。

◆10月4日 「ぼうじぼ(わら鉄砲)作り」

上河内地区には,昔から豊作祝いと翌年の五穀豊穣を願って,十五夜と十三夜に地面をたたきながら近隣を練り歩く風習があります。今年も,講師の村上名人,地域協議会委員,ボランティアと,多くの皆様のご指導により,ぼうじぼ作りを実施しました。

初めに,校長より食農体験学習の流れについて話があり,例年2月に行っている「上河内中央小ふるさとカルタ」の2つの句についても紹介がありました。

次に,いよいよ名人による指導です。名人のまわりに5年生全員が集まり,作り方の説明を受けました。

その後,8つの班に分かれ,指導者や協力者に手ほどきを受けます。事前に名人による作り方の説明をビデオで学習していた児童たちは,「自分で作る」思いが強く,縄をなう難しさを感じながらも,なんとか完成することができました。

いよいよ,「ぼうじぼの歌」の練習です。地域によって違いはあるようですが,上河内では,

「ぼうじぼ ぼうじぼ 三角畑に そば 当たれ!」

と,歌いながら地面に力強くたたきつけます。

ぼうじぼで地面を打つのは,作物に害を与えたり庭を掘り起こしてしまったりするモグラを打つまねであったり,害虫を追い出すためであったりといういわれがあり,追い出すことで収穫への感謝と翌年の五穀豊穣を願ういう意味があるようです。

実際にこれまでぼうじぼを歌って地域を回っている児童約10名ほどが,みんなの前に出てお手本を示し,みんなで元気よく歌いながら,ぼうじぼを体育館の床に力強くたたきつけました。

最後に,代表児童がお礼の言葉を述べました。

<児童の感想>

・私は,自分のぼうじぼを作れてよかった。ひもでぎゅっとわらを巻くとき,すごく力がいった。持ち手をわらで作るところが難しかった。ぼうじぼを初めて作っていいのができたので,よかった。楽しかった。

・ぼうじぼ作りを初めてやって,難しそうでできるか心配だったけど,ボランティアの方が丁寧に教えてくださったので,とてもいい体験になった。できあがったときは,また作りたいと思えるくらい楽しかった。また,班のみんなと教え合ったり協力し合ったりできたと思う。ぼうじぼをたたくのも楽しくて,「ぼうじぼってすごいんだな」と思った。ぼうじぼやわらすぐりをやって,米への関心がもっと高まった。

今年の十三夜は10月8日でした。雲が移動し,澄み切った夜空にぽっかり浮かぶお月様を見たとき,子供たちは自分で作ったぼうじぼを持って,歌を歌いながら地域を回ったのだろうかと,思いを巡らしました。地域の伝統文化や風習は,大切に受け継いでいきたいと思います。

いちご一会とちぎ国体

10月11日に閉幕した「いちご一会とちぎ国体」は,3年ぶりの開催であり,感染対策として難しい大会運営もあったでしょうが,多くの感動を与えてくださいました。

本校は,「学校応援」として,4~6年生が10月5日(水)にユウケイ武道館で行われた剣道(成年男子)の試合観戦の機会を得ることができました。

「国民体育大会」や「剣道」について事前学習をして当日を迎えましたが,百聞は一見にしかず です。子どもたちの感動はとても大きいことが,感想に表れていました。写真とともにご紹介します。

まず,バスが学級に1台ずつ準備されました。

到着したのは,カンセキスタジアム(開・閉会式が行われたメインスタジアム)です。

高校生が準備した各県を応援するのぼり旗と小・中学生等が準備した花が,会場の至る所でお客様を出迎えていました。本校も「花リレー」でニチニチソウを植え育ててきたので,より関心をもって沿道を歩きました。

ユウケイ武道館に着くと,まさに栃木県が宮崎県と試合をしているところでした。初めに到着した6年生は,その試合を見ることができました。

今回は,三笠宮家の故寛仁親王の次女瑶子さまも観戦されていました。本校児童席は瑶子さまと同じ側で,会場正面の2階席でした。電光掲示板で決まり手などもよく見え,子どもたちにとっても分かりやすかったようです。

<4年生児童の感想>

・足でゆかをドンとふむ音や竹刀どうしがカンとぶつかる音やかけ声など,とても迫力があってすごかった。剣道で来ている服(胴着,袴)がすごく不思議だった。周りがとても静かで,点を取ったら拍手をした。胴着の後ろに赤と白のひもを付けていた。栃木は成年の部でも勝ってすごい。

・ユウケイ武道館に入ったとき,思ったより静かで驚いた。すごい迫力で,剣道を一回もやったり見たりしたことがないのに,思ったより面白かった。最初はルールが分からなかったけど,見ているうちにルールが分かった。栃木が全ての部で優勝したのがすごいと思った。

<5年生児童の感想>

・私は,国体が見られると知って,とてもうれしかった。剣道は,目で追えないほど速くおもしろかった。戦いながら,大きな声で,いろいろな言葉を言っていた。「めん」「こて」「どう」とも言っていた。戦いを見ていると,ただ相手に攻撃しているだけでなく,自分を守りながら戦っていたのですごいなと思った。とてもかっこいいなと思った。とてもいい体験ができてうれしかった。

・よく見てみると,裸足でやっていることが分かった。声を大きくして気合いを出そうとしていることが分かった。また,行きたい。

・一戦一戦,全員が集中していてすごかった。頭にかぶっているものの前があみあみだったから,見えるのかなと思った。剣道の大会を見て,やってみたいなと思った。

<6年生児童の感想>

・国体で栃木が3つ優勝(少年女子・少年男子・成年女子)していると聞いたとき,少しだけわくわくしてきた。剣道の試合を生で見たときは,動画で見るより迫力があって,選手は大きな声でかけ声をだしていた。栃木が点数を入れたときは,自分もうれしい気持ちになった。栃木は全て優勝したから,強い県なんだなと感心した。

・たくさんの選手の戦いを見て,国体のためにたくさん練習をし,国体にかけている人の思いがすごく伝わってきた。初めて試合を見て,(選手の)かけ声が会場全体に広がっていて,応援の拍手も大きく,私もたくさん応援したいと思った。

・国体を見て思ったことは二つある。一つ目は「迫力がすごい」。実際に見たらすごいスピードで動いたり竹刀が当たり合ったりする音がすごかった。二つ目は「礼儀がすごく良い」。剣道が礼儀を大切にする競技ということは知っていたが,自分たちの番が終わったとき共に礼をしていた。

直接会場に行き本物を体験する機会を作ってくださった大会関係者や,案内・誘導してくださったスタッフの皆様のおかげで,素晴らし経験ができました。子どもたちのこの感動は,必ずや未来に繋がることと信じています。

1学期終業式

10月7日(金),1学期の終業式をリモートで行いました。国歌清聴のあと,児童代表の言葉がありました。1学期を振り返って,学習のことや50m走チャレンジでタイムが縮まったこと,上級生として縦割り班や登校班で下級生を気遣うことができたことなど,自分が頑張ったことを発表しました。教室で発表を聞いていた児童は,自分のことを振り返っていたことと思います。

次に,校長からは,いちご一会とちぎ国体と通知票を関連させて「自分の可能性を信じて努力を続けてほしい」と話がありました。また,9月末からの本校の新型コロナウイルス感染状況から,秋休みはこれまでの感染対策はもちろんのこと,体調がよくないときには,ゆっくり家で過ごすよう話がありました。

その後,校歌清聴で,閉式となりました。

各教室では,担任より通知票(あゆみ)が一人一人に渡されました。

5日間のお休みの後,2学期が始まります。10月13日に,子供たちとの再会を楽しみにしています。よくお子さんの健康観察をしてから,送り出してください。10月17日から健康チェックもさくら連絡網で始まります。(体温も入力です。) ただし,体調がよくないときは,これまで同様ご家庭で様子を見てください。よろしくお願いします。

ぼうじぼ作りの取材

10月4日(火)、5年生が総合的な学習の時間に、「ぼうじぼ」(わらでっぽう)を作りました。活動の様子を、とちテレで紹介されます。(10/4 午後9時から、または10/5)

また、下野新聞社からも取材を受けました。後日新聞に掲載されますので、お楽しみに。

活動の詳細は、また、このHPでお知らせします。

漢字(読み)検定 合格証書授与

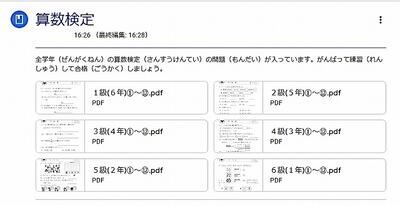

本校では,基礎学力の定着と,学習した成果を実感することによって学習意欲の向上を目的として,令和2年度より漢字と算数検定を行っています。(昨年度まで計算検定でしたが,今年度は算数検定として,内容を図形や測定,関数,データの活用などすべての学習内容に広げました。)

漢字の読み,書き,算数のそれぞれで,各学年12枚ずつあります。

1学期はもうすぐ終わりますが,まだ学習していない内容も含めて,自分の学年の漢字の読みをすべて合格した児童がいましたので,合格証書を渡しました。紹介します。

7月21日に合格証書を渡したのは,4年生3名です。

9月30日に合格証書を渡したのは,4年生1名と5年生5名です。

すべての問題は,児童のタブレットに配信してあります。教科書に対応してありますが,漢字は同音異義語がありますので,事前に学習して検定を受けることが望ましいです。また,算数は解説があります。どうぞご活用ください。

この検定は,「学び直し」にも活用できるように考えて準備しました。例えば算数が苦手な場合,下の学年のどこでつまずいたのかを,検定問題を解くことによって確認できます。復習にもなります。

また,学習意欲のある児童には,上の学年にも挑戦してよいと考えています。

主体的な学びの一助となるよう検定を利用していただけると幸いです。

プレミアムヤシオマス

9月29日(木)の給食には,栃木県産の貴重な魚のヤシオマスがでました。ニジマスを大きく育つように改良された養殖魚です。今回も,栃木県養殖漁業協同組合から提供していただきました。

身質はふっくらで,きれいなサーモンピンク色です。栃木県の県花のヤシオツツジに似ていることから「ヤシオマス」と名付けられたそうです。くせがなくとても食べやすかったので,子供たちも「いつもよりおいしい。」と,感想を言っていました。高い品質基準に合格したものだから「プレミアム」と名前が付いたそうです。

ふと,校庭の木を見ると,いつの間にか紅葉が始まっていました。正門にある金木犀もとてもいい香りです。日中は強い日差しですが,朝夕は涼しくなり,秋の気配を感じます。

お米が届きました!

9月26日(月)に,学校で借りている田んぼの稲刈りをしましたが,なんと,9月28日(水)には,米俵になって届きました。朝早く届けてくださって,本当にありがとうございました。

今後,上河内給食センターに運び,上河内地区の小中学校4校の給食に使っていただきます。また,「お米の学び」の最後は,食味体験として,このお米でおにぎりを作ってたべます。田植え・稲刈りは4~6年生の体験でしたが,おにぎり作りは1~6年生全員が実施します。5年生は,家庭科の授業において自分たちで炊飯するところからおにぎり作りをします。楽しみです!

下校見守りボランティア お世話になりました

下校見守りボランティアとして長らくお世話になった3名の方が,9月いっぱいで活動を終了します。感謝の会で,改めて児童には紹介しますが,長い方では10年もの期間,子どもたちを見守ってくださいました。本当にありがとうございました。

見守りボランティアは,随時受け付けています。できる曜日,できる時間に,子どもたちの様子を見守ってくださる場合は,学校までご連絡いただけると幸いです。

外国語交流学習5-1

9月27日(火)2校時,上河内東小学校の5年生と外国語交流学習を,5年1組がオンラインで実施しました。これは,上河内地域学校園小中教職員合同研修の外国語部会で話し合い,実現したものです。今後は,5年2組が上河内西小学校と行います。また,6年生は1月ごろに上河内中学校1年生と交流する予定です。

本日は,全員の児童が一人ずつ相手の学校の児童と行いました。内容は,自己紹介と「何時に~する」かを自分から話して相手に質問する形式を,交互に行いました。朝起きる時刻,寝る時刻,学校に行く時間,お風呂に入る時間,宿題をする時間など,自分で考えた質問をできるだけ相手の顔を見て話そうと努力していました。

感想の一部をご紹介します。

「緊張したけれど,楽しかった。」

「ドキドキした。」

「サッカーの友達がいた。(画面から見付けることができた)」

「ペアになった相手の名前が,自分の名前と似ていてびっくりした。」

「恥ずかしかったけれど,できてよかった。」

「幼稚園(保育園)のときの親友がいて,うれしかった。」(卒園以来会っていなかった。)

今度は,5年2組です。授業で学習した英語を実際に使う場面が設定されたので,一生懸命練習しているようです。次のオンライン交流が楽しみです。

食農体験学習(稲刈り)

9月26日(月),晴天に恵まれ,絶好の稲刈り日和となりました。2週にわたっての台風の影響で,一度は延期した稲刈りですが,満を持して実施することができました。

本校の伝統的な「お米の学習(田植え,稲刈り,ぼうじぼ作り,おにぎり作り)」は,以前から全校児童で行っていましたが,コロナウイルス感染症防止のために,今年度は4~6年生の縦割り班で実施しています。

まずは,校庭に縦割り班ごとに並びます。班員がわかるように,班長は番号札を掲げて整列します。

諸注意を受けて,いざ出発。

交通安全ボランティアの皆様も協力してくださいました。

(その後,稲刈りや脱穀など最後までお手伝いをいただきました。)

いよいよ田んぼに到着です。たわわに実った稲穂が,子どもたちを待ち構えています。

まずは,子どもたちが田植えをした苗を,丹精込めて大事に育ててくださった藤江様から,お話がありました。

ここ10年間に農業人口は半分に減り,将来の日本の食糧事情を心配するお話がありました。この農業体験を通して,未来を担う子どもたちが,農業に興味・関心をもってほしいという思いが伝わりました。

実がしっかり入っているので,台風で稲が倒れている部分もあります。そこで、今回の説明は次のようでした。(右利きの人向け)

① 一株を左手で持って縦に起こす。

② 下からこぶし1つ分のあたりを切る。切り方は,右手の稲刈り鎌を稲にしっかり当てて引いて切る。

そして,本日協力してくださる地域協議会の皆様の紹介もありました。

いよいよ班ごとに分かれて稲刈りです。

「刈ったぞー!」という声が聞こえてきます。

一昨日の台風の大雨が信じられないくらい稲は乾燥していて,おもしろいようにスパッと切れます。もっと作業を続けたいと多くの児童が思っていました。

5年生は来週ぼうじぼを作りますので,脱穀も経験しました。

最後は,6年生が通路をきれいにほうきで掃きました。

閉会行事では,代表児童のお礼のあいさつがありました。(抜粋)

「稲刈りの体験をさせていただきありがとうございました。丁寧に教えていただいたので,稲を刈った時の感触が気持ちよく,だんだん面白くなってきました。農家の方は,暑い中大変な思いをしていることが分かりました。感謝の気持ちをもって,おいしくお米をいただきたいです。おにぎりを作って食べるのが大変楽しみです。」

児童が学校に戻った後,コンバインで仕上げの稲刈りをし,5年生の「ぼうじぼ作り」の藁を届けてくださいました。

地域の方の協力あっての食農体験学習です。本当にありがとうございました。本来であれば,保護者の皆様にも積極的に参観していただき,ご家庭で話題にしていただけるとさらによい行事になります。今回はHPでのご紹介となりましたが,どうぞ,お子様と今回の体験活動を話してみてください。

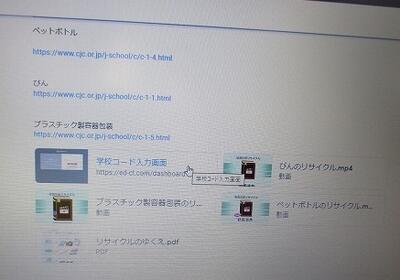

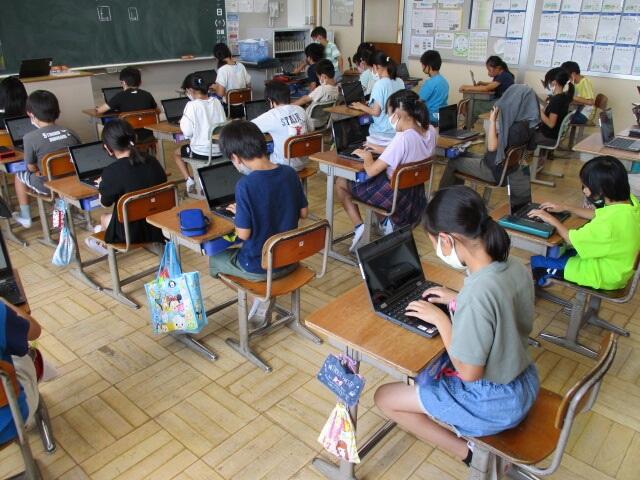

ICTを活用した授業

本市は、昨年度に全小・中学校に1人1台端末が配備され、今年度は各教科等の学びを深めるためにどのような活用が有効なのか各学校で実践しております。

本校でも、朝の活動や家庭学習でデジタルドリルを活用したり、授業においても探求的な学習過程で情報収集したり、まとめや発表でプレゼンテーションソフトを使ったりしています。また、理科の観察や体育の実技において写真や動画を撮影・保存をして、学習過程を可視化することもあります。さらに、友達と意見を共有したり、比較や検討したりするときにも活用することが増えてきました。

そこで、今回は、校内研究授業で活用した例の一端をご紹介します。

(1)7月11日 4-2 社会科

教員による自作教材を使って、資源物の分類を行いました。

その後、資源物の再利用についてペットボトルや瓶などから自分で対象を選び、動画などを通して理解し、それをワークシートにまとめました。すべて個人作業です。この後、全体で、調べた資源物ごとに再利用の仕方を確認しました。

放課後、小グループの授業研究会を実施し、ICTの活用の有効性について考察しました。今回は、自作教材や、子供たちが調べやすいように動画を精選している授業準備がよかったと話合いに出ました。

(2)7月21日 6-2 家庭科

校内の汚れについて、分担場所に行き、観察や撮影・実物の収集などをグループに分かれて実施しました。

その後、学級に戻って各班の発表から、校内の様々な場所の汚れについて確認しました。タブレットを自分たちで操作し、発表する6年生の作業の素早さに感心します。使いこなしていることが分かります。

授業研究会では、1時間の授業のなかで、分担場所の調査・発表、そこから自分の課題を設定して次の学びにつなげていく流れについて、ICT活用ならではの時間短縮であったという話が出ました。

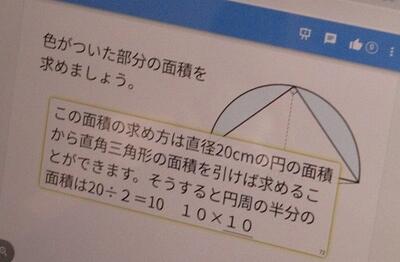

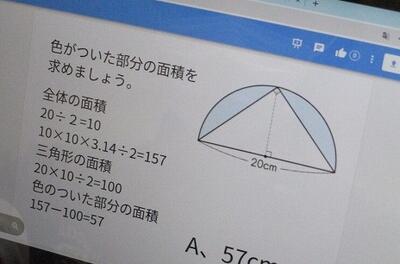

(3)9月14日 6年生 算数科桃太郎コース

色がついた部分の面積を求める課題を、担当教員か児童のタブレットに配り、各自タブレット上で解決に向けて取り組みました。タブレットを使うメリットの一つとして、図形への書き込みが容易です。もちろん、消したり書いたりの試行錯誤ができます。

解答は手書きでも文字入力でもできます。自分の考えが相手に伝わるように、式だけでなく言葉も含めて書いている児童がいました。その力を高めていきたいものです。また、友達の解答も、テレビで確認したり、自分のタブレットで確認したりできます。自分の考えと比べて友達の考え方は同じなのか、違う場合はどのような考え方をしたのかを見ることができます。代表者の発表によって解答の確認をし、その後、自分のペースで類似問題を解いていました。

授業研究会では、協働学習支援ツール「スクールタクト(schoolTakt)」の活用について、ICT支援員さんから他校の例などの紹介がありました。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両方を可能にするICTの活用の研究に、先生方も意欲的に挑戦しています。ICTは学ぶ手段であって目的ではないことを忘れず、これらの挑戦が子供の学びにつながることを願っています。

いちご一会花リレーがいよいよ大会本部へ

9月21日(水)、いちご一会とちぎ国体のために本校で育てていたニチニチソウが、いよいよ大会本部へ移動しました。今後、開閉会式会場や競技場,駅,沿道などのいずれかで、本校の花が大会関係者を出迎えます。

環境委員会の子供たちが、3週間大切に育てた花です。大きく美しく育ち、用意された移動カートに入りきらないくらいでした。

校内にも開会までの日めくりカレンダーがあり、いよいよ気分が高まってきました。学年によっては、自主学習で国体や見学種目である剣道について調べているようです。せっかく本県開催なので、事前学習ができるといいと思います。

県産魚 アユの甘露煮

9月21日(水)の給食は、栃木県養殖漁業協同組合から提供されたアユを使った甘露煮でした。とても柔らかくて甘く、頭からしっぽまで丸ごと食べることができました。

栃木県は、鬼怒川・那珂川など、良質な水が豊富な川があります。この自然の川と変わらないような養殖環境(水質とバランスの良いエサ)を作り、安心・安全でおいしいアユが育てられていて、それが給食に出されたのです。アユは栄養満点で、川魚のチャンピオンと言われています。お昼の放送では、「寿命は1年で貴重な魚です。自然の恵みをありがたくいただきましょう。」と栄養士の細谷先生が話されていました。

薬物乱用防止教室(6年生)

9月15日(木)、栃木県警察本部の人身安全少年課の方に来ていただき,薬物乱用防止広報車「きらきら号」を用いて薬物乱用防止教室を開催しました。

初めに薬物乱用の恐ろしさについてDVDを視聴して学習し、代表児童が薬物を勧めてくる先輩からどのように断ればいいかのロールプレイングを行いました。

薬物を誘うときの注意点は2つありました。

① 「今回は、ただであげる。」

次は、5000円、10000円と値がつり上がっていき、万引きや盗みなど別の犯罪を生む危険性があります。

② 「今は使わなくても持っていなよ。」

持っているだけでも犯罪です。もし、無理矢理持たされたとき、すぐに信頼できる大人(家族、先生、警察)に相談するようにと話されていました。(インターネット上の大人ではないことがポイント!)

そして、クイズに挑戦しながら薬物乱用について学んだことを復習しました。1組も2組も代表者を希望する児童が多く、学級全体で意欲的に学ぶことができました。さらに、覚せい剤や大麻など薬物の標本やパネル写真等も見学したりしました。

犯罪に巻き込まれないためには、次のことが大切だと話されていました。

① ルールを守った生活を送ること。

② 規則正しい生活を送ること。

最後に,みんなで「薬物は,ダメ,ぜったい」と宣言しました。

今まで以上に、インターネットを通していろいろな犯罪に巻き込まれることが多くなりました。今回お子様が持ち帰りましたパンフレットには、フィルタリング機能についても紹介されています。ぜひ参考にしてください。

魅力ある学校づくり上河内小学校地域協議会の開催

9月14日(水)、第2回地域協議会が開催されました。

秋の行事として、稲刈り、わらすぐり・ぼうじぼ作り、羽黒山遠足、持久走大会があります。地域協議会の皆様のご協力によって成り立つ行事ばかりです。実施日時、内容と方法などについて確認をしました。保護者のボランティア協力も大変有り難いです。これからボランティア協力をお願いする行事もありますので、その際は子供の活動を近くで見守りながら、ご参加ください。

さらに、「ゆずっ子写真展」と「元気なあいさつ・ていねいな言葉づかい運動の標語」の審査も行いました。残しておきたい郷土の風景がたくさん集まりました。

上河内地区防災会による防災訓練

9月13日(火)に,上河内地区の防災対策隊員参集訓練がありました。

本校は,上河内地区市民センターとともに,優先的に開設する指定避難所となっています。そこで,災害対策隊員,消防署,消防団,駐在所の方が市民センターに参集し,任務の確認をされました。その後,本校へ移動し,本校体育館が避難所となった時の避難者の受け入れの流れや備蓄品の確認をしました。

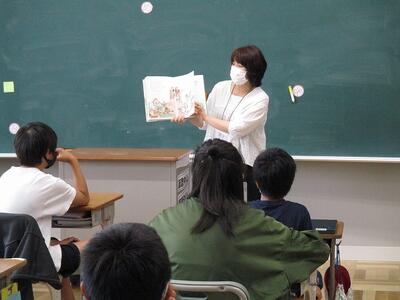

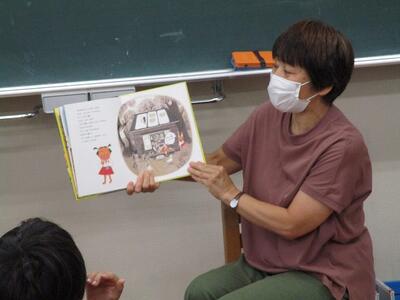

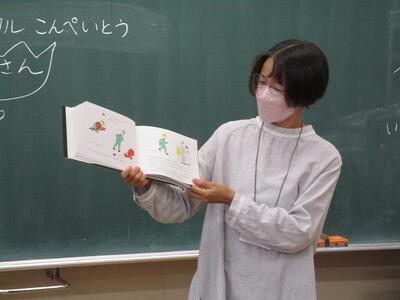

「お話サークルこんぺいとう」の読み聞かせ

9月15日(木),朝の読書の時間に,学校支援ボランティア「こんぺいとう」の皆様による読み聞かせがありました。今回は,1階の5教室です。今年度新しく入られた方もいらっしゃいました。子供たちは,夢中になってお話の世界に引き込まれていました。

50m走チャレンジ月間 ②

先週は,雨のために50m走の記録が計れませんでしたが,今週は,火曜日(9/13)・木曜日(9/15)ともに実施することができました。

今回は,計時をする児童が4人になり,二人一組で効率よく運営していました。また,走り終わった児童を誘導する係もできて,回を重ねるたびに運動委員会の児童の動きもよくなっていました。

◆ 運動委員会 火曜日チーム

◆ 運動委員会 木曜日チーム

◆ 挑戦する子供たちの様子

竜巻を想定した避難訓練

9月14日(水)は,竜巻が発生したことを想定して避難訓練を行いました。窓とカーテンを閉め,頭を守るものをもち,ガラス窓から離れた場所へ移動して,ダンゴムシの体勢を作って待ちます。

1年生も初めての訓練でしたが,事前に担任の先生からあった説明をよく聞いて,あっという間にダンゴムシを作って静かに待つことができました。

竜巻が去った後は,教職員は児童の健康状態の報告と避難経路の安全確認をしました。

その後,教室に戻り安全に避難できたかを振り返り,休み時間などに竜巻が起こった場合はどうすべきかを確認しました。

◆児童の感想をいくつか紹介します。

・外にいるときは,集団で固まったり溝に入ったりして,命を守ることが大切だと思った。

・学校じゃなくても,ランドセルなどで頭を守ったり,丈夫な建物に逃げ込んで,自分の体を守ったりしたいと思った。

・避難訓練をするときに,「絶対に自分を守る!」と心の中で自分に言い聞かせて,安全な体勢をとることができた。いざというときに備える心構えを,僕は忘れないようにしたい。

真剣に避難訓練に臨んだことが,お分かりいただけると思います。自分の身は自分で守る「自助」の力の育成を,今後も継続していきます。

十五夜メニュー

9月10日(土)は「中秋の名月」です。最も月が美しい日とされ、今年は,ちょうど満月にあたり,天候にも恵まれそうです。

そこで,9月9日(金)の給食は,「十五夜メニュー」でした。

サトイモの入ったけんちん汁やお月見デザートが出ました。秋はサトイモやサツマイモの収穫時期に当たることから、「芋名月」とも呼ばれるそうです。豊かな秋の実りに感謝し,おいしくいただくことができました。

十五夜や十三夜では,本地区の伝統行事「ぼうじぼ」があります。子供たちが各家を回り,わらで作った棒(わらでっぽう)で地面をたたき,今年の豊かな実りに感謝し,来年の五穀豊穣を祈る行事です。

本校のふるさとカルタにも,「ぼうじぼ」と「わらでっぽう」があります。

5月に田植えをした苗が育ち,9月20日には稲刈りをします。そのときのわらを使って,5年生は「ぼうじぼ」づくりを10月4日に予定しています。今年の十三夜は10月8日。自分で作った「ぼうじぼ」を使うことができることでしょう。楽しみですね。

十五夜も十三夜も,今年は土曜日です。家族や地域の方とお月見ができることを願っています。

栃木県教育委員会では,「とちぎの慣習・ことば集 ~のこしていきたい つたえていたい とちぎ人の想い~」という冊子を平成31年3月に発行しました。栃木県教育委員会のHPでも見ることができます。

その28ページに「ぼうじぼ,わらでっぽう」が紹介されています。→ ぼうじぼ,わらでっぽう.pdf

登校班指導

9月7日(水)は,地区の担当教員と登校の様子について確認をする登校班指導がありました。前回は全校児童で行いましたが,今回は先頭の班長と最後尾の副班長(主に4~6年生)が集まり,集合や歩行の様子について話合いをました。

以前より,集合状態や一列歩行が改善された班が多いようです。1年生に合わせてゆっくり歩こうとしている班長さん,前の人との間が開かないようについて行こうとする1・2年生,お互いの気持ちが寄り添って改善されていることでしょう。困っている班については,担当から担任の先生に伝えて児童へ話していきます。保護者と地域の皆様も見守りと,お気付きのことがございましたら子供たちにお伝えください。よろしくお願いします。

雨の日の昼休みは漢字・算数検定に挑戦!

昼休みが雨の日は,外で遊ぶことができませんので,大ミーティング室にて希望する児童が集まって検定を受けています。これまでは上級生が多かったのですが,1年生も名前が書けるようになり,問題文を自分で読めるようになったので,積極的に挑戦しています。問題用紙を教室から持ってくるというルールが分からず教室まで取りに行くこともありますが,こうして一つ一つ学んでいくのでしょう。

問題と解答(算数は解説も)は,子供たちのタブレットのクラスルーム「授業」に配信してあります。一度ご家庭で予習してから検定を受けることをお勧めします。

たとえば,「0,1,2,3,4,5,のうち 2つのかずをつかって,こたえが5になる たしざんのしきを すべて かきましょう。 □+□=5」という1年生の問題には,6通りの式すべてを答えることが必要になります。そのような確認もできますので,どうぞ,保護者の皆様もタブレットをご覧ください。

夏休みに作った作品を紹介します。

今回は,4年生の児童による「アイロンビーズ パチンコ」です。プロペラをアイロンビーズで作った工夫があり,ビー玉を落とすとプロペラがくるくる回ります。釘をはじきながら落ちていくので,「ピン ピン」と,いい音がします。

「くぎを打つのが難しかったけれど,うまく作れたと思う。点数を変えたので,楽しめるものになった。」と感想を述べていました。

50m走チャレンジ月間

運動委員会5~6年生12名が,毎週火曜日と木曜日の2時間目の休み時間(業間20分間)で,50m走の記録を計測する活動を始めました。1年生から6年生まで,誰でも挑戦できます。まずは自分の記録を知り,記録更新を目指して挑戦しようとする意欲をもったり,体力の向上を確認したりすることができることでしょう。日常的に運動に親しむ活動として,運動委員会の児童が始めた「50mチャレンジ」初日は,多くの児童が並びました。

これは,休み時間が始まってすぐに並び,先頭を勝ち取った3年生の児童2名が走り出すタイミングの写真です。興味をもって,たくさんの子供たちが見守っています。

計測したり,記録したり,ほかの児童がコースに入らないよう見守ったりする委員会の児童がいました。10月6日(木)までの1か月間,活動します。どんなスプリンターが誕生するか,楽しみです。

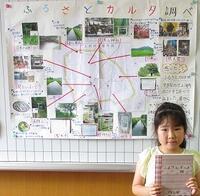

夏休みの自由研究「ふるさとカルタ調べ」

本校には,保護者と児童で作った「ふるさとカルタ」があります。昭和61年の創立30年記念に,当時の児童と保護者で作ったものだそうです。とても大きな札(大きな画用紙サイズ)を,体育館いっぱいに広げ,縦割りのにこにこ班でチームを組み,学年ごとで札を取るというものです。令和2年度からは新型コロナウイルス感染症防止のため,学年ごとに小さな札を利用して教室等で行っています。

この夏休み,ふるさとカルタに出てくる上河内の場所や文化遺産,伝統行事などを調べた児童が3年生にいましたので,紹介します。3年生ということは,30年以上続く伝統行事「ふるさとカルタ取り大会」(体育館で全学年が集まって行うもの)は経験していません。それでもカルタに親しみ,そこに出てくる上河内のふるさとの風景に興味をもって,自分の足で訪ね,目で確認し,模造紙1枚とノート1冊にまとめられています。

「ふるさとカルタがすきなので,上河内のことを調べてみました。昔から大切にされてきた祭や神社,山や川のことを知ることができて,私も大切にしていきたいと思いました。」

と,感想を書いていました。

自分の育った郷土は,自己の形成に大きな役割を果たすとともに,一生にわたって大きな精神的な支えになるといわれています。郷土との積極的で主体的なかかわりを通して,郷土を愛する心を育て,郷土をよりよくしていこうとする態度を育成する必要があります。

3年生の総合的な学習の時間「ゆずっこタイム」のテーマは「上河内PR大作戦」(地域について)です。探究活動の一環として取り組んだ今回の作品は,校内掲示をする予定です。

いちご一会花リレーに協力

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に向けて,市内の各小学校は,「いちご一会花リレー」に協力をしています。これは,全国からの来県者のために,開閉会式会場や競技場,駅,沿道などをたくさんの花でおもてなしをする運動のことです。

本日は,環境委員会の5・6年生が,2時間目の休み時間を利用して,プランターに花の苗「ニチニチソウ」を植えました。9月下旬まで本校で大切に育てる予定です。プランターには,応援メッセージを貼ることになりますが,すでに各学級で作成し,事務局に届けてあります。

栃木県で国体・全国障がい者スポーツ大会を開催するのは,1980年(昭和55年)以来,42年ぶりです。花リレー協力以外にも,競技を観戦する機会があります。10月5日,4~6年生はユウケイ武道館にて剣道を「学校応援」します。「学校応援」とは,全国から訪れるトップアスリートの競技を間近で観戦することにより,スポーツへの関心を高め,子供たちが夢や希望をもつきっかけとなることを願って行う事業です。まさに一期一会です。このような機会に恵まれた子供たちにとりまして,有意義なものとなりますよう事前学習もしていきたいと思います。

夏休み明け 1学期後半が始動!

8月30日(火),長かった夏休みが終わり,久しぶりに子供たちの笑顔が学校に戻ってきました。

まず,テレビ放送による全校朝会がありました。校長先生からの話の内容は,次の4つです。

① 子供たちが学校に戻ってきた喜び

② 夏休み前朝会で話した「相手の心に響く素敵な挨拶」と「相手の心に響く素敵な言葉遣い」の継続

③ 体育館の空調設備の運転開始にちなんで,SDGs(持続可能な開発目標)への意識

④ 学校だからできる「仲間と一生懸命努力して得られる達成感や充実感」の実現

そのあと,各教室では,夏休みに熱心に取り組んだ宿題や作品を提出していました。

4時間目までは通常の授業ですが,休み明けですので,先生も子供たちも,学習や生活のルールを思い出しながら進めていました。

そして,いよいよ待ちに待った給食の時間です。本日のメニューはキーマカレー,海藻サラダ,レモンゼリー。黙食であっても,みんなで食べる給食は,やっぱりおいしいものです。

昼休み,曇り空でも多くの子供たちが外に出て遊んでいました。本校は遊具が多く,自然も豊かなので,いろいろな遊び方があります。友達と過ごす楽しさを一番感じる時間です。

清掃の時間。1年生から6年生の縦割り班で,一言もおしゃべりをせず熱心に掃除をしていました。

5時間目が終わり,どの学年も下校となりました。長い休みの後なので,朝はちょっぴり憂鬱だった気持ちも,一日過ごしてみると,いつもの学校生活が戻っていたようです。また,明日も元気な笑顔を見せてほしいと思いながら,下校する姿を見送りました。

ところで,昨日,通学路にハチがいるとの情報があり,本日の朝にはカラーコーンで近くを通らないよう児童へも注意を促し,お昼の放送でもお知らせしました。保護者や地域の皆様も,子供たちの通学路やよく遊んでいる公園など,気に掛けて見てくださると有難いです。

通学路の合同点検

8月19日(金)に,通学路の合同点検を実施しました。事前に各支部長から提出されていた点検依頼箇所のうち,今回は中学校西北の十字路の点検となりました。

田原街道から氏家方面へ通じている道ですので,道幅は狭いのですが,交通量が多い場所です。そこを,松田方面からの児童が横断します。

そこで,今回は東警察署,宇都宮市道路保全課・道路管理課・道路建設課・生活安心課,宇都宮市教育委員会学校健康課,PTA会長,松田支部長と,多くの関係者に見ていただき,それぞれのお立場からご意見をいただきました。

登校時に見守りボランティアの方に立っていただいておりますが,通学経路の変更も視野に入れながら,今後も注視していかなければならないと思います。学校としては,一列歩行を守り安全な登下校ができるよう指導を継続していきます。

校内のワックスがけ、算数検定の解説配付について

8月9日、機動班の皆さんが、校内の特別教室や廊下のワックスがけをしてくださいました。普通教室は、7月21日に先生方で行いましたが、他の教室等は夏季休業中に行っております。児童の皆さんが学校へ戻ってきたときには、床の輝きが増していることでしょう。

夏休みも後半に入ります。

本日、自主学習用に、算数検定の解説を、児童用タブレットのクラスルームに配付しました。(学級によってはまだ配付できていないところがあります。後ほど配付します。お待ちください。)

自分の学年の内容から1学期前半の学習を復習したり、下学年の問題を解いて学び直しをしたりすることができます。また、夏休み明けの内容や上学年の内容を先に学習して確認用に見ることもできます。算数が得意な人も苦手な人も活用できるよう解説を作りました。ぜひ利用してください。

保護者の皆様も、小学校の学習内容のほとんどを、学年ごとに見ることができます。ご自身の小学校時代と同じでしょうか。ぜひ、お子様のタブレットをご覧ください。

最後に、花壇に咲くひまわりを紹介します。いちばん背の高いひまわりは、2.5m以上あるでしょうか。太陽に向かって大輪の花を咲かせています。子供たちのにこにこ笑顔のようです。

子どもの家 校庭の除草作業

夏休みに入り、ちょうど2週間が経ちました。

体温を超えるほどの猛暑が続きましたが、ここ二日間は過ごしやすいです。

ふと、校長室から校庭を見てみると、久しぶりに子供たちが外に出ています。

普段は熱中症警戒アラートの発令により、子どもの家で過ごす子供たちも室内で過ごしているようですが、この日は外に出ています。久しぶりに、子供たちに声をかけようと近く行ってみると…

子どもの家付近の校庭に生えた雑草の除草作業をしていました。40人前後いたでしょうか。熱心に作業すること数十分で、たくさんの雑草が集まり、みんなで運び、こんなにきれいになりました。ありがとうございました。

環境整備部のトイレ清掃と文化研修部の「ハーバリウム講習会」

本日(7月27日)は,個人面談と合わせて,PTAの活動が2つありましたので,ご紹介します。

まずは,環境整備部のトイレ清掃です。

これまでも,授業参観や運動会の日にもトイレ清掃をしていただきましたが,夏季休業中にも全トイレを清掃していただきました。夏休み前の最終日には,日課の関係で児童による清掃の時間が取れませんでした。心配していたところ,保護者の皆様が汗だくになってきれいにしてくださり,長い休みを清潔のまま過ごせますので,安心です。

それから,文化研修部では,「ハーバリウム講習会」を開催してくださいました。講師は,市貝町在住の菅俣由紀先生です。クラフト作家として,宇都宮を中心に活動をされています。

16名の保護者が参加し,和やかに,心癒されながら制作活動を楽しむことができました。

瓶やペンの中に入れるものを選び,配置を考えながら材料を入れていきます。そして,植物性オイルを入れることによって,ふわっと動きが出たり輝きが出たりして,美しく仕上がります。

日頃,子育てで時間に追われることが多いと思いますが,時にはこんな時間も作れるとよいですね。また,子供向けの活動もされている先生です。子供会の活動など何かの参考になればと思います。

着衣水泳

夏休みに入り,各学級では個人懇談が行われています。保護者の皆様には,お忙しい折に日程を調整して来校くださり,心よりお礼申し上げます。

さて,夏休み前の最終登校日,7月22日(金)に,5・6年生が着衣水泳を実施しましたので,その様子をご紹介いたします。

着衣水泳とは,水着ではなく普段の服を着たまま入水する水泳の授業です。

通常の水泳の授業では体験できない「非常時」を体験することで、いざというときに落ち着いて対応できるようにするのが目的です。着衣の状態で入水した時には,泳ぐのが困難であることが分かり,救助を待つ間の浮き方を学習します。何もない状態では,泳ぐのはもちろん,浮くのも難しいです。

そこで,たった1本のペットボトルでも,自分の体を浮かせることができる体験をします。ここでの大切な言葉,それは「浮いて待て」です。

夏になると,河川や海等における水難事故が多く発生します。本地区は,用水路も多いので,くれぐれも気を付けて,安全な夏休みを過ごしてほしいです。

家庭学習チャレンジ週間

いよいよ 明日から夏休みになります。

本日の朝会では,これまでの行事や学校生活を振り返り,夏休みは規則正しい生活を心掛け,計画的に過ごし,普段できなかったことにぜひ挑戦しましょう,と話しました。

計画的に自主的な学習への意欲付けになるようにと,学校では7月7日(木)~13日(水)の1週間,「家庭学習チャレンジ週間」を実施しました。保護者の皆様には,毎日サイン,最終日にコメントを書いてくださり,ありがとうございました。

そこで,自主学習ノートの取組の様子を,各クラスから1名ずつ昇降口に掲示させていただきました。個人懇談で来校されたときに,ご覧ください。

1年生です。「なかまのことば」「はんたいのことば」の問題に挑戦していました。ついこの間,ひらがなの練習をしていたのに,すらすらと書き,語いを増やす練習をしています。また,何日取り組んでいるのか分かる表示があり,継続的に努力している様子が分かります。

また,たしざん・ひきざんの計算問題をたくさんやっています。また,隙間にカタカナの練習です。ノートいっぱいに学習をしていますね。

2年生です。おうちの方が問題を書いてくださったのでしょうか。間違いも直してあります。ご協力ありがとうございます。漢字と計算は,繰り返し学習することで定着します。家庭学習としては,最も取り組みやすい内容です。

それから,長さ調べを家庭にあるもので行ったものです。感想もあってとてもよいです。学校で学習したことを,生活の中で活用していく力が今最も求められています。これこそまさに,家庭学習としてぜひ取り組んでほしい内容です。

3年生です。日付,学習時間が記録されています。家庭学習が習慣となるには,時刻と場所が一定になることが望ましいです。記録することを継続することによって,時刻を意識するようになり,自分から決まった時刻に取り組むようになります。また,学習時間から,「今日はいつもより長い時間学習した。頑張ったなあ。」と,自己肯定感・達成感を感じる日もあることでしょう。継続は力なりです。

タイピングをしたことも,一行の記録ですが学習の足跡が残ります。熟語調べと日記(絵付き)も,ノートいっぱいに書いています。素晴らしいです。

棒グラフとあまりのあるわり算を学校で学習した後に,復習として取り組んでいるようですね。たくさんの問題に挑戦しています。

4年生です。英文を書いていることに驚きます。学校ではここまで学習はしていませんが,自主的な取組なので,素晴らしいです。自分の可能性をどんどん伸ばしてほしいと思います。

また,あ行に関することわざ調べをしています。それも,あ・い・う・え・おで始まることことわざを一つずつ紹介しています。きっと,このあとか行・さ行…と続くのでしょうか。学習の広がりが感じられます。

5年生です。5年生も学習時間が記録されています。また,自分で問題を作って解答しています。自分が本当に覚えられたかどうか,自分で確認する方法として,よい取組です。

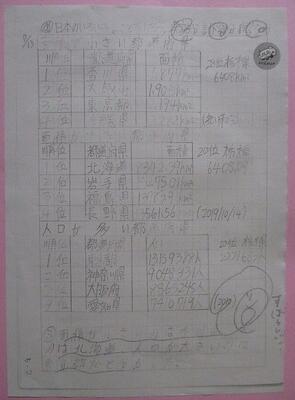

また,面積や人口について都道府県別に調べ,ランキングの形でまとめています。授業で自分自身が興味をもったことを家庭学習で取り組むということが「深い学び」につながっていきます。最後に「ふりかえり」で学んだことも書かれています。

6年生です。「めあて」と「ふりかえり」を書いています。学習は,目的意識を持って取り組み,振り返りをすることによって学習内容が整理され,定着していきます。授業で取り組んでいることが,家庭学習でも行われていて,素晴らしいです。自分から自主的に取り組む意識が明確になるので,ぜひ「めあて」を書くことをお勧めします。

漢字テストがあるので,100点満点を取ろうと,一生懸命練習したようです。1ページにぎっしり学習しています。

「歴史マンガ」をもとに,聖徳太子の育ち・人生からどんなことを考えていたのかを理解していて素晴らしいです。歴史的事項「天皇中心の国造り(冠位十二階,十七条の憲法)」や「仏教を広めた」をただ暗記するのではなく,人物像や背景を知ることによって生きた知識となっていきます。

せっかくの長い夏休みです。作品作り,自由研究,読書,自然体験,イベントに参加するなど,普段できないことにぜひ挑戦して,有意義な夏休みとなることを願っています。

図書室整備ボランティアと図書委員会の活動

6月に地域協議会から学校支援ボランティア募集の呼びかけに申し込んでくださった方のなかから,7月20日(水)は図書室整備ボランティア4名が活動してくださいました。

活動内容は,季節の掲示物の制作や本棚の本の整理などです。何年も前から活動されている方も,今年初めて参加する方もいらっしゃいました。普段,掲示物を作る機会がなくても「やってみると楽しいですね。」とおっしゃっていて,この4月に新しくなった図書室の整備も進み,学校としてもとても助かります。

今回作ってくださった掲示物は廊下の壁面いっぱいに現れた「にじいろのさかな」です。子供たちに人気の「しずくちゃん」もいます。

随時,ボランティアは受け付けしております。地域コーディネーターや学校に連絡をください。保護者や地域の皆様とともに,魅力ある学校をつくっていきましょう。

さて,児童の図書委員会の活動もご紹介します。

常時活動として,図書の貸し出しを行っています。今は,夏休みに向けて一人5冊まで借りることができます。バーコードを読み取り,コンピュータに登録されたかどうかを確認しながら正確な作業を行っていました。

また,お昼の放送を使って,しおりコンテストの案内をしました。「図書室にある本に関係する絵や感動した言葉などをイメージしてしおりを作って応募してください」と呼びかけていました。夏休み明けの9月9日(金)までです。たくさんの児童が応募用紙を求めて図書室に来ていました。楽しみです。

それから,図書の紹介もしています。「この本 読んでみて! 上河内フレンズへ」というタイトルも素敵ですね。「紹介された本は借りていく人が多い」と司書の古橋先生が話していました。

いよいよ夏休みです。どうぞ,多くのよい本に出会って,心を豊かにしてください。

廊下の安全な歩行に向けて 児童会の取組

5・6年生の児童が所属する委員会は,学校をより良くするためのさまざまな活動をしています。本校は,集会運営委員会,給食委員会,放送委員会,図書委員会,保健委員会,環境委員会,運動委員会の7つの委員会が常に活動をしています。

委員会の他に,「代表委員会」があり,集会運営委員全員と他の委員会の代表者,そこに4年生の学級の代表も加わって,学校全体のことについて話合いをします。

さて,6月の代表委員会では,廊下の歩行が話題になったそうです。廊下を走ってぶつかってしまう場面があったのは確かです。そこで,2つの取組を考えました。その様子をご紹介します。

7月7日の給食の時間の放送です。

「集会運営委員会から,第2回代表委員会で話し合ったことをお知らせします。

廊下を歩くときのルールを守って安全に生活できるように,2つの取組を考えました。

一つ目は,廊下に矢印を付けて,右側歩行をみんなで守ることです。

5・6年生が協力して矢印を作り,昨日6年生が廊下に矢印を付けました。みんなで,右側歩行を守りましょう。

二つ目は,廊下を歩こうという内容のポスターを作り,学校内に貼ってみんなで気を付けることです。ポスターは児童の皆さんから募集します。(中略)みなさん,協力をお願いします。

全員で廊下を歩くときのルールを守って,安全で楽しく過ごせる上央小を目指しましょう。」

ということで,集まったポスターは16枚です。矢印に従う様子や,走らず歩くことを示す様子がよく表れています。

子供たち自身で学校生活の問題を意識し,協力して解決しようとする自発的・自治的な活動はとても重要です。社会生活を営むうえでの基礎がここにあります。また,高学年の児童のリーダーシップが育ち,学校集団としての活力を高めることになります。楽しく豊かな学校生活をつくろうとする子供たちの姿を応援したいです。

大いちょうランチ

7月14日(木)の給食は,宇都宮空襲からの復興のシンボル「大いちょう」をイメージした献立でした。

市役所の近くにある「大いちょう」は樹齢約400年,宇都宮城があったころから生えていたそうです。高さは約33m。それが,宇都宮大空襲(1945年7月12日)では,黒焦げになってしまいましたが,翌年には芽吹いて,復興のシンボルとして,宇都宮市民から愛されている木です。

そこで,「大いちょう汁」では,いちょうの形のかまぼこ,いちょう切りにしたニンジンやダイコンが入っています。

また,宇都宮餃子は,戦時中に中国にいた兵士たちが本場の餃子の味を持ち帰ったことから始まったといわれています。戦時中でも餃子に使われる豚肉・にら・ニンニクなどの材料がすべて地元で手に入り,スタミナの付く食材が多いことから,人気が出て食べられるようになったそうです。

その他,宇都宮市でたくさん生産されているもやしやきゅうりを使った「からしあえ」,新緑をイメージしたマスカットゼリーがデザートとして出ました。

今週は,新聞等でも宇都宮空襲のことが特集されていました。どうぞ,ご家庭でも話題にしてみてください。また,夏休みの自由研究として,宇都宮空襲のことを取り上げ,実際に大イチョウを見に行くのもよいと思います。77回目の終戦記念日もあります。平和の大切さについて考える機会を,意識して作ってみてはいかがでしょうか。

青少年育成会の見守り活動

7月13日(水)の下校に合わせて,青少年育成会による見守り活動がありました。

本校学区では,コメリの交差点と消防学校近くの交差点に立ってくださり,下校指導をしてくださいました。本校の見守り隊の方と合わせて多くの人が参加しました。

下校する班の子供たちに,

「こんなにたくさんの人がみんなの下校を見守ってくださっているので,なんて声をかける?」

と尋ねると,

「帰るときだから『さようなら』かな。」

「わたしは,『いつもありがとうございます』と言います。」

などと,返事が返ってきました。

大きな声で,あいさつをする子供たちの姿は,爽やかでした。

必要な場面で,適切な声を掛けると,子供たちはやってみようとします。その体験を積み重ねることによって,自発的なあいさつができるようになるのだろうと思いました。大人の言葉掛けによって子供たちは健全に成長します。よろしくお願いします。

不審者に対する避難訓練

7月11日(月)の2時間目と3時間目の長い休み時間(40分間)を利用して,不審者が校内に侵入したときや,登下校中に遭遇したときの避難行動について,確認しました。

実際に教室への侵入を防ぐために鍵をかけてバリケードを作ることや,パニックにならずに不審者から離れる方向に逃げることを,実際に練習しました。

また,登下校中に不審者に遭遇したときは,頭文字をつなげた「いかのおすし」について確認しました。(いかない,のらない,おおごえをだす,すぐににげる,しらせる)

それから,「子ども110番の家」の場所を確認しました。

ご家庭でも,「子ども110番の家」が,通学経路のどこにあるかを確認していただけますと,お子さんもより安心して登下校できると思います。よろしくお願いします。

修学旅行特集

7月4日(月)~5日(火)に,6年生は日光方面への修学旅行へ行ってきました。天気予報では曇りや雨マークが出ていたので心配しましたが,ほとんど雨に降られず,ほぼ全ての旅程を予定どおりに実施することができました。

まずは,日光東照宮の見学です。専門のガイドさんの説明に,熱心にメモを取る本校の児童の素晴らしさを感じました。総合的な学習の時間「ゆずっこ」でも,事前に日光東照宮については各自が調べ学習をし,学級内で発表会をしたそうです。基礎知識を得たうえでの見学だったので,実際の目で確認することができ,より興味・関心をもってガイドさんの話を聞いていました。

次に,班別行動で,輪王寺,二荒山神社,大猷院,神橋などあらかじめ見学計画を立てたコースを巡りました。見学先ではおみくじをひいたり,お守りを買ったりする姿が見られました。

昼食は,集合して箱弁当です。午前中ずっと屋外で行動していましたので,冷房が効いた室内で,ゆっくり食事ができてよかったです。

午後は,中禅寺湖クルーズです。男体山をはじめ,豊かな自然に囲まれた広い湖面をデラックスな遊覧船でほぼ一周する時間は,とても贅沢でした。屋上の展望デッキで心地よい風に吹かれながら友達と話したり,1階の客室で中禅寺湖の成り立ちなどの案内に耳を傾けたりしていました。

初日最後の見学地は,華厳の滝です。茨城県の袋田の滝,和歌山県の那智の滝と並んで,日光の華厳の滝は日本三大名瀑の一つです。前日の大雨の影響でしょうか,毎秒2.5トンの水が流れ落ちているとのことで,しぶきによって視界が明瞭でないほどでした。

そして,奥日光高原ホテルに到着です。「修学旅行でいちばん楽しみなのが,ホテルでみんなと過ごすこと」と話す児童がいたほどです。硫黄の効いた温泉に入り,夕食後に部屋でトランプをしたり枕を並べて話したりする時間が,思い出に残ったことと思います。ちなみに夕食はすきやきでした。

2日目は,ホテルを出発する頃には雨が強くなり,カッパを着て湯の湖畔まで歩いて行きました。ハイキングを断念し,バスの車窓から湯の湖を見学したのですが,途中鹿を発見し,大喜びでした。湯滝を見学する頃には雨も弱くなり,高徳牧場に着いた頃には雨が上がりました。濃厚なバニラアイスを堪能し,いろは坂を降りました。

「日光さる劇場」では,ショーを見たり動物と触れ合ったりしました。

いよいよ,最終の見学先「日光江戸村」です。ここでは約3時間,班の友達と江戸時代にタイムスリップした気分で,有料・無料のアトラクションを楽しみました。

令和2年度よりコロナウイルス感染症対策として,日光への修学旅行を実施して参りました。

「世界の日光」の自然・文化遺産・レジャー施設を,たっぷりの時間をかけて学び,楽しむことのできた今回の行事は,とても有意義だったと思います。

そして,「気付いたら、お互いに声を掛け合おう」という高い目標に向かって努力する子どもたちの様子は,大変立派でした。先生からの指示を待つのではなく,自分たちで気付いたことを,誰に対しても安心して声を掛けられる集団だからこそ,できることです。同行の添乗員さんやカメラマンさんからも,称賛の声が寄せられました。上河内中央小学校の最高学年として,今後は学校でも,その姿を見せて欲しいと帰校式では児童に伝えました。

児童一人一人が,自分たちのよさや可能性を認め合い,学び合い,高め合う集団に,これまで以上なっていくことを期待しています。

登校班指導

本日は,登校班ごとに集まり,登校班の集合時刻や歩く速さ,班長・副班長の役割等を確認しました。

これまでは,心配な登校班には個別に集まってもらい,確認や指導を行ってきました。今回は全員がそれぞれの地区ごとに集まり,一斉に確認作業をしました。児童一人一人が交通ルールを守ろうとする気持ちや地域の方への挨拶への意識付けになればと考えています。ご家庭でも、決められた時刻に集合できるようご協力をお願いいたします。

今後は毎月第1水曜日の昼休みに班長・副班長が集まって,地区担当の先生方と登校の様子を確認します。

7月4日(月)~5日(火)は,6年生が日光方面へ修学旅行に行きました。

初日の日光東照宮は多くの修学旅行生で混雑していましたが,その周辺の神社やお寺を巡る班別行動,中禅寺湖遊覧船,華厳の滝の見学は,たっぷりの時間で,自然を満喫することができました。

2日目の日光猿劇場,日光江戸村も十分に見学時間があり,友情を深め,多くのことを学ぶことができました。6年生の保護者の皆様には,この日のための準備やお迎えをありがとうございました。

来週その様子をご紹介します。

授業参観、学級懇談会

6月29日(水)は、分散方式による授業参観と業間の学級懇談会に、多数の保護者の皆様が来校くださり、ありがとうございました。熱中症警戒アラートが発令され、授業に集中するのが難しい時期ではありましたが、子どもたちの学ぶ姿と熱心に授業をする教員の様子をご覧いただきました。

また、3学年は、学校歯科医でもある名取先生に「歯の健康教室」として、2校時に体育館で講話をしていただきました。乳歯から永久歯に生え替わるこの時期、豊富な写真と分かりやすい例えを用いた専門的なお話は、参観された保護者の皆様にも大変参考になる内容だったようです。

3校時には、2名の歯科衛生士の方による実際の歯の磨き方のご指導がありました。以前は薬剤による染め出しを行い、磨き方の確認をしたのですが、コロナ感染症予防のために家庭に持ち帰りました。ご家庭で実践することができましたでしょうか。

学級懇談会は、初めての試みとして2校時と3校時の休み時間を利用して実施しました。4月からの3ヶ月間の学習面・生活面の様子と今後の行事予定を中心に、各学級担任から説明をさせていただきました。普段説明があまりできなかったことも、直接お話しすることができたのは、とてもよかったと思います。

今回の取組につきましてのご意見・ご感想がありましたら、学校までお知らせください。よろしくお願いいたします。

2年生「町たんけん」,6年生「金融教育」

本日は,2年生が9つのグループに分かれ,学校近隣の施設や公園を訪れる生活科校外学習「町たんけん」をしました。事前に協力を申し出てくださった保護者の引率の下,全員が元気に活動することができました。

それぞれの施設では,見学や体験をさせていただき,子供たちの質問にも答えてくださいました。本校の周辺には公共施設が多く,恵まれた立地条件を生かした活動ができました。熱中症を心配しましたが,引率の保護者の適切な言葉かけにより,無事に帰校し,安心しました。

今後は,見学先や引率の保護者の方へのお礼の手紙で感謝の気持ちを伝えたり,1年生への発表会を行ったりする予定です。

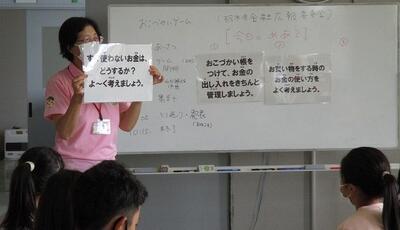

また,6年生は,栃木県金融広報委員会から7名の金融アドバイザーをお招きし,金融教育を行いました。各クラス4つのグループに分かれ,アドバイザーの進行でお小遣い帳にお金の出し入れを記録しながら預金したり買い物をしたりして,お金の管理の仕方を学ぶ「お小遣いゲーム」を体験しました。

「買いたい物があったとしても,必要な物がどうかを考え大切にお金を使いたい」などの感想が児童から出ていました。修学旅行前に,お金を適切に取り扱う疑似体験ができたことは,とても有意義だったと思います。

6月末に梅雨が明け,熱中症対策に気を配りながらの学校教育活動となりました。

体育や休み時間のマスクは外して活動することが定着してきましたが,登校についてはまだ多くの児童がマスクをしています。朝から気温が高く,息苦しさを覚えて歩いているようです。熱中症対策としては,登下校時のマスクは必要ない場面としてお知らせしています。どうぞ,ご家庭を出るときに様子を見てください。

読み聞かせ②

6月23日(木)は,学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」から7名の方が,2階教室の児童を対象とした本の読み聞かせをしてくださいました。高学年の児童も,お話に引き込まれ身を乗り出して聞いていたり,ボランティアの方の投げかけに応えたりする様子が見られました。

来週の月曜日,6月27日は夏休みの推薦図書や工作の希望購入の日です。業者の方がいらっしゃいますので,ご希望の場合は,申し込みの封筒にお金を入れて持たせてください。よろしくお願いします。

教育実習と中学生の社会体験学習

将来,教師を目指す若者が本校に来ています。

まずは,大学3年生の教育実習生です。5月30日から4週間,3年1組で過ごしています。前半は先輩の先生方の授業を参観し,後半は1日1時間を目安に様々な教科の授業を実践してきました。

そして,今日は研究授業でした。子供たちの学びになるようにと熱心に授業の準備をし,多くの先生方が参観する中,一生懸命に授業をしていました。

いよいよ明日が最終日です。子供たちは先生へのサプライズを準備しているようです。毎日休み時間になると校庭を走り回り,子供たちの心をつかみ,一生懸命授業づくりに向き合った4週間でした。ぜひ,先生になって学校現場に戻ってくることを願っています。

それから,中学2年生4名が,社会体験学習「宮っ子チャレンジウィーク」で,今週1・2年生の4クラスに来ています。本校出身の3名と東小出身の1名です。この体験活動を通して,働くことの尊さを実感し,社会人としての大切な態度を学び,自己の在り方や生き方を見つけることが目的で,どの学校でも実施している中学2年生の活動です。

将来は教師になりたいと考え,小学校での体験を希望したようです。なぜ教師になりたいと考えたか初日に質問をすると,やはりそこには素晴らしい先生との出会いがあったようです。

教師という職業に憧れをもって本校に来ている若者のまっすぐな目,その期待に応えられる教師であろうと身の引き締まる思いです。

1・2年生の初めての水泳学習,4年生の遠足特集

今日は,1~2年生が初めて水泳学習を実施しました。

水に関する事故を予防する上では,教室以上に先生の話をよく聞き,ルールを守って行動することが求められます。

まずは2校時に2年生がプールに入りました。シャワーを浴び,安全確認のためのペアづくりから始めます。

さすが2年生です。1年ぶりのプールでしたが,先生の指示をよく聞き,安全に学習する態度を確認することができました。最後には,グループになって1・2・3で潜る練習もしていました。

次に,3校時は1年生です。全員が小学校のプールは初めてです。どれくらいの深さなのかも確かめながら,最後にはプールの周囲を1周することができました。

3週間前になりますが,各学年の遠足について少しずつお伝えします。

今回は4年生の那須高原ファミリー牧場での様子です。雨が心配されましたので,見学の順番を変更して,全ての活動を実施することができました。

最初の体験学習は「キャンドル作り」です。細かい作業ですが,出来上がったキャンドルを見て「きれい!」と歓声が上がりました。

次は,「冒険迷路TO・RI・DE」です。木材でできた迷路なので見通しがきかないからこそ楽しさがありました。

雨に降られない場所でおいしいお弁当の時間です。おうちの方が作ってくださったお弁当を口にする子供たちは,この日一番の笑顔を見せていました。

そして最後に動物へえさやり体験をしました。大きな羊やヤギは,食欲旺盛で,少し怖かったようです。

ほかの学年の遠足についても,準備ができ次第ご紹介します。

県民の日,教育相談

本日6月15日は,栃木県の「県民の日」です。

給食は「栃木県民の日メニュー」で,栃木県の食材が盛りだくさんでした。

メニューは,麦入りごはん,牛乳,モロ和風マリネ,にらのごまあえ,かんぴょうのみそ汁,県民の日ゼリーです。上河内産の食材は,米とにらと玉ねぎ。栃木県産の食材は,牛乳,ニンジン,かんぴょう,もやし,いちご,米粉が使われています。

お昼の放送では,県民の日にちなんで,問題が出されました。

「1873年(明治6年),ちょうど150年前に栃木県と〇〇県が合併して栃木県が生まれました。それは何県でしょうか。

① いちごけん

② じゃんけん

③ うつのみやけん

さて,皆さんは何番だと思いますか。」

答えは,お子さんにきいてみてください。

また,今週は,教育相談を業間(2時間目の休み時間)や昼休みに全クラスで実施しています。

一人一人の児童と担任がじっくり話をする機会を設け,子供たちの気持ちに寄り添う支援を行えるようにしています。特に悩みがなくても,担任とのふれあいの時間として全員を対象に行っています。心を開いて本音を話す姿が見られ,気持ちの理解を進めることができます。

運動会特集

運動会から3週間が経ってしまいましたが,PTA文化研修部の皆様が撮影してくださった写真から,子どもたちの頑張っていた様子をご紹介します。

1 開会式

2 「いちご一会ダンス」

今年のとちぎ国体のイメージソング・ダンスを,準備運動として全員で踊りました。

3 徒競走

どの学年も種目名を工夫し,競い合いながら一生懸命走ることができました。種目名は次のとおりです。1年生「走れ1年生!電光石火!」,2年生「へきれき一閃(いっせん)」,3年生「とっとこ徒競走」,4年生「スマイルダッシュ!!」,5年生「GO GO 青空ダッシュ」,6年生「ラン run 嵐(らん)」

4 低学年団体種目「ゆずっこ急便」

レジャーシートに乗せたお客様の荷物(ボール)を協力してお届けする4人のゆずっこ配達員,愛らしかったです。

5 中学年団体種目「上央小旋風2022」

恒例の団体種目,懐かしい思いがした保護者の皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。二人一組,息を合わせて力走していました。

6 高学年団体種目「勝利をその手で引きよせろ!」

応援綱引きは4回の対戦では勝負がつかず,6年生全員の5回目も実施しました。

7 低学年表現種目「かがやけ! マスカット」

カラフルなポンポンと色違いのTシャツを身に付け,元気いっぱいにのびのびと踊る子供たち。お尻フリフリダンスが可愛かったです。

8 中学年団体種目「日はまた昇るから」

難しいステップも軽やかにこなしダイナミックに動く子供たち。歌詞の思いを込めた振付はいかがでしたか。

9 高学年団体種目「ゆずっ子ソーラン2022」

掛け声は事前に録音し,迫力のある踊りを披露していました。細部までこだわり,踊りに情熱をかけてきた高学年の雄姿はさすがでした。

10 応援合戦

5・6年生各14名で構成された応援団。昼休みなどに話し合いや練習を積み重ね,本番では各色の団結力を高めました。

11 紅白対抗リレー

1~4年生はトラック半周ですが,5~6年生はなんと1周。赤白の点数も拮抗していて,このリレーで勝負が決まる大一番。歓声に包また会場は一体感を感じました。

PTAの専門部員として朝早くから各係でご協力いただき,この一大行事が運営できましたことに,感謝申し上げます。

また,子供たちへの応援や励ましの声,そしてテントや椅子の片付けなど,本当にありがとうございました。雨も心配されましたが,ほとんどの子供たちは何とか帰宅まで雨に降られなかったようで,進行や片付けにご協力いただいたおかげだと思います。

行事に至るまでの準備や練習で多くのことを学び,本番は最高の演技を保護者の皆様に披露することができました。今後も,学校教育活動へのご協力をお願いいたします。

冒険活動1日目,検定初日

5年生が1泊2日の冒険活動に出発しました。午前中はネイチャーゲームをし,レストランでピラフや唐揚げをおなか一杯に食べたと,嬉しそうに子供たちが話していました。

午後は,火をおこしから始まり,燃え盛る火の中に杉板を入れてよくあぶり,水で洗って乾燥させてから各々好きな絵や文字を書いて,プレートを完成させることができました。

火をおこす難しさ,種火から薪をくべて火を大きくする熱さと煙たさ,冷たい水で洗う作業と,どれも根気がいることです。それを,自分の力でやり遂げることができた喜びは大きく,多くの児童が積極的に手を挙げて感想を述べていました。冒険センターの担当の先生が,自分の思いを堂々と話す児童の多さに驚いていました。

明日は,たくさんの土産話を持って帰ると思います。大きく成長したお子さんの話に,耳を傾けてください。普段の授業では学ぶことができない貴重な体験をしてきたはずです。

さて,今週の月曜日の朝の学習で,検定が始まりました。今回は,準備が整った算数からです。

タブレットのクラスルームに配られた問題について6年生に質問をすると,ほとんどの児童が見たそうです。それをもとに,学習をして検定を受けた児童は少なかったとのこと。せっかく問題が見られるので事前に準備すると1度目で満点合格ができる可能性が高くなると話すと,大きく頷いていました。翌日の昼休みは雨だったので,合格できなかった児童が挑戦する学級もあったようです。このように,主体的に学ぶ意識がとても大切です。検定を通して応援していきます。

プール清掃,いよいよ上央小検定開始

本日の午前中は,強い雨の降る中ですが,機動班の皆様がプール清掃をしてくださいました。

来週の月曜日から,上央小検定が始まります。しばらく間が空いたので,「今年はないかと思っていた。」や,「待っていたんだよね。楽しみだ。」と言う児童もいました。

まずは,算数検定からです。

先生方は,本日児童用タブレットのクラスルームに検定問題を投稿しましたので,ご確認ください。今年はほかの学年にも挑戦できます。(今度の月曜日については,担任の先生の指示に従ってください。)合格証が得られるよう応援していきます。

読み聞かせ①,心肺蘇生法講習

本日は,学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」による読み聞かせがありました。1階の教室において,朝の読書の時間に行いました。子供たちは,お話に真剣に耳を傾け,物語の世界に入っている様子でした。2階の教室には,6/23を予定しています。

1年1組

1年2組

2年1組

また,「お話サークルこんぺいとう」の代表である佐藤さんにお話を伺うと,このサークルの立ち上げの時から協力してくださって10年以上とのことです。6月になりましたら,学校支援ボランティア募集のお知らせが届くと思います。興味のある方,どうぞ大歓迎です。ぜひ登録してください。

昨日は宇都宮市消防局上河内分署から消防隊員6名の皆様にご協力いただき,教員を対象とした心肺蘇生法の講習会を実施しました。学校事故が起こった時の備えとして,必要なスキルです。先生方も一生懸命に学ぶことができました。あくまでも備えであり,学校事故の未然防止には細心の注意を払うことが学校には必要だと,改めて感じました。

4年生上下水道セミナー,運動会のテント

本日は,宇都宮市上下水道局の講師の先生2名をお招きして,4年生は上水道と下水道について学習しました。以前であれば松田新田浄水場へ行って見学しながら上水道が飲料水になるまでの過程を学習しましたが,近年は学校へ実験器具を持参して説明をしてくださいます。

準備した泥水が,小さなろ過装置を通すと透明な水になって出てくるときは,児童から驚きの声が上がっていました。家庭から出る汚水の処理についても説明がありました。一人一人の心掛けが大切であることを学びました。

5月21日(土)の運動会では,保護者の皆様には大変お世話になりました。午後の豪雨を考え,進行を早めることにより,子供たちが何とか雨に濡れることなく帰宅できたことに安堵しております。

本部用テント4張りは本校の体育倉庫に片付けをしていただきましたが,前日までの雨で濡れた部分があり,そのままにしておくとカビが生えてしまいます。そこで,本日6年2組の児童の協力により天日干しをしてもう一度たたみ直し,収納することができました。業間や昼休みの時間を使って快く協力してくれました。体育倉庫にきちんと並べる作業まで自分たちで考えてやってくれました。高学年としての自覚が育っています。

運動会については,PTA文化研修部の保護者の皆様が撮影してくださったデータを活用して,後ほどご紹介します。

体力アップメニュー(元気になる給食)

いよいよ運動会を明日に控え,今日の給食は体を作る基になる「タンパク質」が多く含まれています。おかずの「スタミナ焼き」には豚肉が,「卵スープ」には卵と鶏肉が含まれています。タンパク質は,ほかの栄養素を体全体に運ぶ働きをしているそうです。(栄養士細谷先生からのお昼の放送より)

また,5時間目には,5~6年生が運動会の係ごとに分かれ,準備をしました。

いよいよ準備が整いました。あとは天候です。延期の場合のみ午前6時30分にメールでお知らせします。実施できる場合は,保護者の皆様は「参観者健康観察カード」を受付へ提出することになりますので,ご準備をお願いします。

また,下校は通常の学校生活と同じ「学年下校」をお願いします。半日の行事で疲れているとは思いますが,下校の様子を見守り,ご家庭にて頑張ったことをお褒めいただけますようお願いします。「たくましく」子供たちを育てていきましょう。

運動会の練習 ③

いよいよ運動会が近くなってきました。

昨日(5/18)は,全体練習があり,開・閉会式の流れを実際に行いながら確認をしました。

また,月曜日(5/16)には,児童用応援席と本部用にテントを機動班のご協力により準備することができました。雨に濡れながら一日がかりの作業で,本当に有難いです。お陰様で,昨日からの晴天でも児童は練習の合間にテント内の日陰で休むことができます。

テントの片付け等につきましては,運動会終了後に保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

●男性の方

・入退場門と中央小本部テント(4張)は体育小屋物品庫へ

・児童席の市民センターテント(10張)とタープは体育館玄関へ

●女性の方

・長机は昇降口内へ

・イスは体育館ステージ下へ

それから,5~6年生は運動会において様々な係を担当します。月曜日(5/16)にはその事前打ち合わせをしました。

【救護係】

【得点係】

また,PTA専門部の皆様にも駐車場係,競技準備や審判補助,授乳室受付,トイレ清掃,写真撮影をお願いします。

皆様のご協力のもと,いよいよ運動会が実施できる運びになりました。どうぞよろしくお願いします。

運動会の練習 ②

部分的な練習は随時行われてきましたが,全体での練習は5月9日(火)の業間の休み時間が初めてでした。この日は快晴で,入退場といちご一会ダンスの練習がありました。

本日は2回目の全体練習で開・閉会式の練習をする予定でしたが,昨日から雨が予想されていましたので,先生方のアイディアで来週の応援合戦の練習をリモートで行いました。相手の反応が見えないのが難点ですが,話している内容は外よりリモートのほうが伝わりやすく,どのような応援になるのか,全員が理解することができました。急に変更となっても臨機応変に対応する応援団の児童はさすがです。

タブレットが普及し,良さもいろいろあります。3年生社会の学習では,グーグルマップを使って,「学校のまわりたんけん地図」を作成していました。課題の出し方・提出の仕方も,タブレットを活用する場面も増えています。

いよいよ今月中には1年生用の端末が学校に納品されます。学校生活ののみならず,ICTを活用して調べ,まとめ,表現し,人と関わるという「生涯に渡って必要となる学び方」を身に付けるためのスタートです。一人一人が端末を活用して豊かな学びができるよう準備を進めていきます。

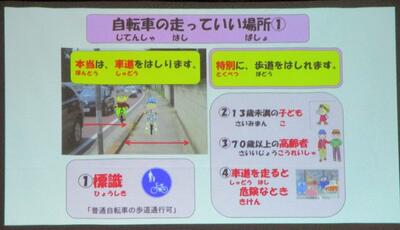

交通安全教室

本日は,1~3年生と4~6年生に分かれて,栃木県県民生活部くらし安心安全課のご協力により,交通安全教室を実施しました。

前半は,歩行での道路横断上の注意と自転車乗車時のルールとマナーを楽しく学習しました。

交通事故に遭いやすいのは,①道路を横断するとき,②家の近くで油断するとき,③夕方(薄暮)だそうです。

後半は,自転車シュミレーターで代表者3名による模擬体験を,スクリーンで全員が共有し,前半のお話を復習することができました。

自転車は車の仲間なので本来なら車道を走らなければなりません。ただし,13歳未満は特別ルールで歩道を走ってもよいことを確認しました。その際,歩行者には十分に注意し,車道側を走行することを学びました。

栃木県自転車条例により,今年の7月より自転車保険の加入が義務化されました。ご家庭でも,確認していただければ幸いです。

運動会の練習 ①

先週の金曜日にプラカードを持つ児童の練習がありました。校庭のトラック全体を使って動きの確認をしたのですが,普段は校庭いっぱいに遊んでいる子供たちも,この日は次第に校庭の周辺で遊ぶようになり,トラックを空けてくれました。何も言わなくても,練習の様子から場所を譲る気持ちが嬉しかったです。

また,応援団は赤と白に分かれて,教室で応援の内容を考案中。これまで先輩がやってきたものに自分たちのアレンジを加えて話し合っていました。

「最後まで 笑顔でゴールに 立ち向かえ」です。

勝ち負けではなくみんなで笑顔でゴールするという意味が込められているところや,全員笑顔で参加して,最後まで盛り上げていこうという思いが伝わってくるという理由から選ばれたそうです。

子供たちの笑顔がたくさん見られる運動会に期待しましょう。

食農体験学習(田植え)と学校大好き集会

ゴールデンウィーク明けの金曜日ですが,本日はいろいろな行事がありました。

まずは,4~6年生が食農体験学習として,にこにこ班で田植えをしました。

校庭で,県農業士の藤江様に苗の植え方を指導していただいた後,田んぼに出発しましました。ここ数日間,好天に恵まれましたので,思っていたより田んぼは冷たくなく,足裏のぬるっとした泥の感触を楽しむことができました。

3~5本の苗をちぎり取り,横一直線に張られた糸のポイントを目印に,先生の合図で植え,全員が植え終わったのを確認して,また一列下がって植える,の繰り返しです。

苗を配ったり糸を張ったりするボランティア,足洗い場で使うマットを準備するボランティア,交通整理をするボランティア,多くの方の支援のおかげで成り立つ行事です。藤江様は朝4時半から水回りを3度もしてくださったとのことです。本当にありがとうございます。おいしいお米ができますように願うばかりです。

1~2年生は,「学校大好き集会」を実施しました。2年生が1年生に歌のプレゼントや学校紹介の紙芝居などを行い,にこにこ班で学校の特別教室を案内しました。1年生に優しく接し,遊び方や学校について教える様子は,とても微笑ましかったです。

避難訓練

本日,避難訓練を実施しました。避難経路,避難場所,並び方の確認をしました。

どの学年も新しい教室からの避難です。いつ,どこで災害は発生するか分からないので,訓練は真剣な態度で臨み,判断する力を身に付ける大切な練習であるとお話ししました。

1年生から6年生まで,真剣な態度で避難することができました。

全校児童が校庭に集合したのも初めてでした。

うわばきのまま校庭へ避難しましたので,教室に戻るために濡れた雑巾でよく拭きます。それをきれいに洗っている児童もいました。ありがとうございました。

給食後の歯磨き

本日は1年生の歯磨きの様子をお伝えします。

給食の片付けが終わると,自分のコップに水を入れて着席します。DVD映像とともに,歯の磨く位置を換えながら静かに歯磨きをします。感染症対策として給食は黙食ですが,歯磨きもおしゃべりをせずに磨きます。入学して2週間ですが,すっかり学校のリズムに慣れてきたようです。

歯科検診の結果が近日中に配付されますので,受診が必要な場合は早めの予約をお願いいたします。

4/22(金) 授業参観

本日は,地区ごとに分かれての授業参観がありました。また,児童の下校後に学年部会とPTA専門部会がありました。何度も学校へ足を運んでくださりありがとうございました。PTA総会は紙面開催とさせていただきましたが,校内放送にて田嵜PTA会長から杉山新会長へバトンが渡されたことをご報告することができました。

4/21(木) 新しくなった図書室

今日は,この4月に新しくなった図書室をご紹介します。

児童数が増加している本校は,空き教室がなく,これまでのランチルームを改修して教室を増やしたり図書室を移動したりしました。

どのクラスも図書室の使い方の学習をしてから,貸し出しが始まります。

もともとランチルームだったので,1・2階吹き抜けのつくりで,北側校舎2階から見ることができます。

ステンドグラスもあり,とても素敵な場所です。

読書活動は,子どもたちが言葉を学び,感性を磨き,表現力を高め,創造力を豊かなものにし,人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠くことのできないものです。図書室を利用して多くの本に触れてほしいと思います。

4/20(水) 歯科検診,子ども自転車免許事業

本日は,全学年の歯科検診がありました。休業している学級につきましては,6月に実施します。

4年生は「子ども自転車免許事業」で,正しい自転車の乗り方についての実技講習と学科試験がありました。宇都宮市生活安心課が毎年4年生を対象として実施している事業です。児童一人一人に対する丁寧なご指導で安全な乗り方を確認し,免許証の交付を受けて,より交通安全に関する意識が高まる機会となりました。

4/19(火)とちぎっ子学習状況調査,全国学力・学習状況調査

本日は,4年生と5年生がとちぎっ子学習状況調査,6年生が全国学力・学習状況調査を実施しました。どの学年も,国語・算数・理科の教科に関する調査と,学習意欲・学習方法・学習環境・家庭学習等に関する質問紙調査があり,午前中の授業時間に行いました。

学習状況調査のため,午前中はチャイムが鳴りませんでした。2時間目と3時間目の業間の20分間に外で元気に遊ぶ児童が多いのですが,終了5分前のチャイム(予鈴)が鳴らなくても,時計を見て自分で教室に戻る様子です。自分で判断する力をもつことは大切です。

4/18(月) 視力検査①と給食の準備

本日は,1~3年生の視力検査がありました。先生の説明をよく聞いて検査を受けたり,静かに待っていたりしました。タブレットなどを近い距離で見続けることが増えたり,寝る時刻が遅くなったりして,小学生の近眼も増えています。どうだったでしょうか。検査の結果は,後日お知らせいたします。

2年生の検査の様子をご紹介します。

給食の準備は感染症対策に配慮し,手指を消毒したあと,混雑しないように並んで準備をします。準備ができた児童は姿勢よく待っています。すばらしいです。

3年生の給食準備の様子をご紹介します。

4/14(木)令和4年度 離任式

3月末の定期異動で転退職されました先生方をお招きして、離任式を行いました。テレビ放送ではありましたが、テレビからの先生方の呼びかけに対して、大きな声の返事が放送室まで届きました。先生方も、とても嬉しそうでした。

3年生社会科校外学習

佐藤市長との「ふれあいトーキング」

7月2日(金),佐藤市長が上河内中央小に来校しました。佐藤市長は,3校時の授業を全クラス参観した後,4校時はランチルームで,6年生に対して宇都宮の魅力についての授業をしてくださいました。授業後,「どうして市長になろうと思ったのですか?」の質問に対し,「少子高齢化の影響で,多くの市町村で人口減少が進んでいるなか,宇都宮市を住みよいまちにして,人口の減少を防ぐためです。」と,答えてくださいました。

臨時朝会

6月24日(木),「安全な下校」と「下校後の過ごし方」について,臨時朝会で一斉指導を行いました。地域の方や保護者の方より,危険な様子が見られるとの情報をいただき,各クラスでの指導を行ってきましたが,指導を徹底するために,臨時朝会を開きました。

以下の事項について指導しました。ご家庭でも,ご指導や見守りの協力をお願いします。

「安全な下校について」

①1列に並んで帰る ②走らない ③信号を守る ④途中でバラバラにならない

「下校後の過ごし方について」

①家に帰ったらまず宿題をする ②道路では遊ばない,危険な遊びをしない

今日の給食クイズ

今日の給食クイズ

個人用パソコンを使っての学習

4年生が,個人用パソコンを使って,タイピングの練習に取り組みました。5・6年生に続き,3・4年生も6月中に,一度,個人用パソコンを家庭に持ち帰らせます。担任から出された課題に個人用パソコンを使用して取り組んだり,インターネット接続の確認をしたりする予定です。

赤白どちらも頑張った運動会!!

保護者や地域の皆様には、当日の検温の実施や観戦マナーを守りながらの温かいご声援、ありがとうございました。また、運営や片付けについても大変お世話になりました。

堂々の入場 出発指揮係 ラジオ体操模範演技

ゴーゴーだるま ミニ台風がやってきた

ゴールを目指して

勝負は最後までわからない障がい走

勝負は最後までわからない障がい走

応援合戦、見事でした!!

大接戦の応援綱引き

最後の大勝負!!赤白対抗リレー

今年は、赤組が優勝しました