文字

背景

行間

上央小NOW

6年生 夢プロジェクト 6月15日(木)

栃木SCの黒崎選手,安田選手,コーチの方々にお越しいただき,サッカーの授業をしていただきました。PK対決やミニゲームなどを,プロ選手と一緒に楽しく活動しました。サッカーを通して,夢をもつことの大切さやフェアプレーの精神の重要性などを教えていただきました。

1年生 学校たんけん 6月15日(木)

1年生が学校内を調べて回る,学校たんけんを行いました。グループごとにきちんと並んで教室などを訪問しました。職員室や校長室に来たグループは,みんな礼儀正しく挨拶をして,興味をもって質問などをしました。

1~4年生 遠足

1年生 6月5日(月)

1年生は,宇都宮動物園に行ってきました。クラス写真を撮った後は,ウサギとのふれあい活動をしました。係員さんの説明を聞きながら,一人一人がウサギを抱っこしたり,聴診器でウサギの心臓の音を聞いたりしました。ふわふわのかわいいウサギに,みんなニコニコ笑顔でした。そのあとは,お待ちかね,動物へのえさやり。キリンのながーい舌に,みんなびっくり。おいしいお弁当を食べた後は,グループごとに,事前に決めていた乗り物3つに乗りました。天気にも恵まれ,とても楽しい一日になりました。

2年生 6月2日(金)

2年生は,なかがわ水遊園に行ってきました。おさかな研究室では,アメリカザリガニの体を観察しました。水族館では,目を輝かせて海や川に住む生き物をじっくりと見ました。特に,ドクターフィッシュの水槽は大人気で,何度も指を入れて魚に指をつつかれる感覚を楽しみました。雨天のため,とても混雑している日でしたが,班ごとにまとまって活動できました。楽しい一日になりました。

3年生 6月5日(月)

3年生は,大谷地区と益子町に行ってきました。天候に恵まれ,楽しく見学・体験ができました。ひんやりとした大谷資料館での大谷石の形や感触,光と影の生み出す美しさに感動し,平和観音の大きさを知り,奇岩群を見つけて大喜びでした。益子では,暑い中でしたが,集中してお皿の絵付けをしました。絵皿の焼き上がりが楽しみですね。体調管理やご準備では,大変お世話になりました。

4年生 6月5日(月)

4年生は,日光東照宮と足尾銅山に行ってきました。世界遺産である日光東照宮では,三猿や陽明門の逆柱,眠り猫や鳴龍などを実際に見たり,話を聞いたりすることで,東照宮の様々な秘密について学ぶことができました。銅親水公園でおいしいお弁当を食べた後は,いよいよ足尾銅山へ。トロッコに乗って,銅山の中へいざ出発!リアルな人形に時々悲鳴も…。ドキドキ・ワクワクの銅山探検でした。思い出に残る楽しい一日になりました。

元気っ子体力チェック

元気っ子体力チェックでは,50m走や立ち幅跳び,ソフトボール投げなど8種目の測定を行っています。子供たち自身が自己の体力や運動能力を知り,自らの体力向上に努力する意欲を育てることを目的に行っています。1年生のシャトルランと反復横跳びは6年生と,2年生は5年生と一緒に測定しました。

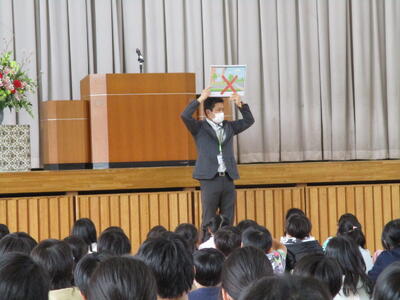

交通安全教室 5月30日(火)

宇都宮市生活安心課の皆さんにお越しいただき,3校時に1~3年生,4校時に4~6年生の交通安全教室を行いました。実験をしたり映像を見たりしながら,交通事故の恐ろしさや事故にあわないための方法について学びました。また,宇都宮市で間もなく運行が開始される,LRTと交通ルールについても説明していただきました。

6年生プール清掃 5月26日(金)

昼休みから5時間目にかけて,6年生がプール清掃を行いました。プールサイドやオーバーフロー,トイレ,更衣室などをみんなで分担して清掃しました。それぞれが担当の仕事を黙々とこなし,プールがとてもきれいになりました。あとはプールに水をためて,6月5日のプール開きを待つばかりです。

読み聞かせ 5月25日(木)

学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。今回は1階の教室にて行いました。1年生にとっては今回が初めての読み聞かせです。子供たちは,お話に真剣に耳を傾けていました。

心肺蘇生法講習会 5月24日(水)

宇都宮市消防局中央消防署上河内分署の皆様にご協力いただき,教職員を対象とした心肺蘇生法の講習会を実施しました。学校事故が起こった時の備えとして,真剣に学ぶことができました。今回の研修はあくまでも備えであり,学校事故の未然防止には,細心の注意を払うことが必要だと,改めて感じました。

運動会 5月20日(土)

前日の雨もすっかり上がり,絶好の運動会日和になりました。「つかみ取れ!! 仲間と共に 優勝を!!!」のスローガンのもと,子供たちはこの日のために一生懸命に練習し,その成果を思う存分に発揮しました。保護者の皆様には,運動会の運営にご協力いただき,心より感謝申し上げます。

読み聞かせ 5月18日(木)

学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。今回は2階の教室において,朝の読書の時間に行いました。今年度は日課の変更で10分間の読み聞かせになりましたが,子供たちは,お話に真剣に耳を傾けていました。

花の苗植え 5月17日(水)

4年生から6年生が,南校舎前の花壇の整備を行いました。これまで植えてあったチューリップやパンジーを片付け,新たにマリーゴールドやサルビアなどを植えました。学校が華やかになりました。1年生から3年生は,秋に花壇整備を行う予定です。

運動会全体練習 5月17日(水)

3回目の全体練習は,応援合戦の練習です。応援団長を中心に,応援合戦での声の出し方や動きなどを説明した後,実際に全体で練習をしました。各色とも迫力のある応援が見られましたので,本番がとても楽しみです。

食農体験学習(田植え) 5月12日(金)

本校の特色の1つである,食農体験学習の第1回目の活動(田植え)を,4年生から6年生が行いました。農業士の藤江様をはじめ,地域協議会委員の福嶋様,猪瀬様にご指導をいただき,また,その他,多くのボランティアの皆様にお手伝いをいただき実施することができました。

子供たちは,なかよし班ごとに素足で田んぼに入り,教えていただいた通りに,丁寧に植えることができました。

運動会全体練習 5月11日(木)

本日,2回目の全体練習を行いました。入場・開会式・いちご一会ダンス・閉会式の練習を行いました。5.6年生の各係児童が,事前にしっかりと準備や練習を進めていたので,とてもスムーズに全体練習を行うことができました。

避難訓練 5月10日(水)

今年度初めての避難訓練を行いました。今回は地震・火災を想定した訓練で,地震が起きた時の身を守る行動や,火災発生時の避難の仕方などを学習しました。今回は,宇都宮市消防局中央消防署上河内分署の皆さんにお越しいただき,避難訓練の大切さや避難するときの注意点,また,消火器の使い方などを教えていただきました。

1年生緊急時児童引き渡し訓練 5月8日(月)

宇都宮市の公立小学校では,教育活動中に震度5以上の地震が発生した際は,児童は学校待機とし,保護者の迎えにより下校させることになっております。本校では,毎年,1年生の「緊急時児童引き渡し訓練」を実施しています。今年度も保護者の皆様のご協力により,とてもスムーズに引き渡し訓練を行うことができました。

見守り活動 4月19日(水)

集団下校時に,登下校見守りボランティアの方々の紹介を行いました。雨の日も雪の日も猛暑の日も,子供たちの安全を見守ってくださっている方々です。心より感謝申し上げます。

1年生 給食開始 4月17日(月)

1年生の給食が始まりました。皆さんとてもお行儀よく食べることができました。口々に「おいしい,おいしい」と言って食べていました。

4年生 子ども自転車免許事業 4月17日(月)

宇都宮市生活安心課の方々に,自転車の安全な乗り方を教えていただきました。様々な場面での安全確認の仕方ができるようになり,全員が合格することができました。

1年生を迎える会 4月14日(金)

今年度は全児童が体育館に集まり,1~6年生の縦割り班(にこにこ班)で活動することができました。班ごとに自己紹介をしたり,「上央小クイズ」で楽しいひとときを過ごしたりしました。事前の準備や当日の進行などでは,6年生が活躍しました。

離任式 4月13日(木)

今年度,転退職した教職員とのお別れの会を行いました。6年生代表のお別れの言葉,児童代表による花束贈呈の後,7名の転退職者からの挨拶がありました。

離任式後のお見送りでは,児童の列を通ってお別れをしました。お別れするのが悲しくて,涙を流してしまう児童も見られました。

創立記念式 4月13日(木)

今年で本校は創立67年になりました。昭和31年に羽黒小学校上田分校から独立して創立した本校の今日に至るまでの変化を,当時の写真などをもとに紹介しました。

入学式 4月12日(水)

晴天に恵まれ,色鮮やかなパンジーに出迎えられた49名の新入生が入学しました。担任の呼名に対し,大きな声で返事をすることができました。

着任式・始業式 4月10日(月)

新しく着任した8名の職員を迎え,新年度がスタートしました。昨年度の修了式に引き続き,全児童が体育館に集まって行いました。

修了式

3月24日(金)2校時に,体育館にて令和4年度修了式を行いました。3年ぶりに全校児童が一堂に会しての実施です。事前に並び方,入場の仕方,修了証書を授与される代表児童の動き方など確認していましたので,どの児童もきちんとした態度で臨むことができました。高学年の様子を間近で見て感じられるので,低学年の児童も普段の教室とは違った様子でした。約1時間近くの式を,緊張感をもって凛とした態度で過ごすことができたので,児童の成長を感じました。

●修了証授与

●児童代表の言葉

国歌・校歌もピアノ伴奏で実際に歌いました。これも3年ぶりです。少しずつ,学校の日常の風景が戻ってきています。

修了式の後,児童指導主任から春休みの生活について話がありました。

交通安全に気を付けて,規則正しい生活を心掛け,新年度に学年が一つ上になった児童と再会できる日を楽しみにしています。

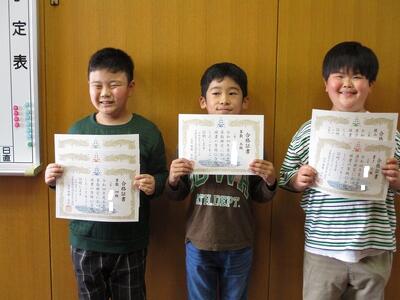

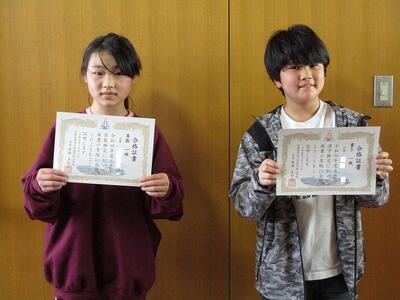

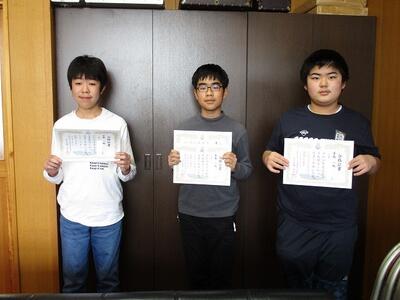

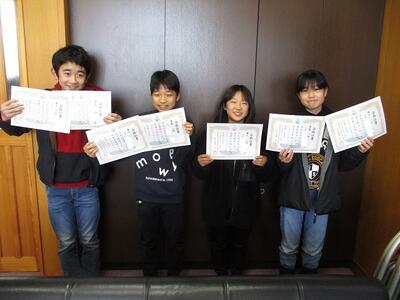

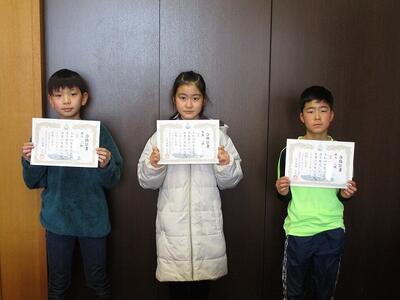

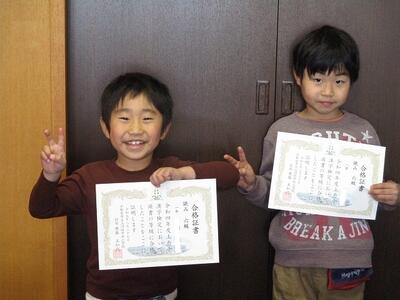

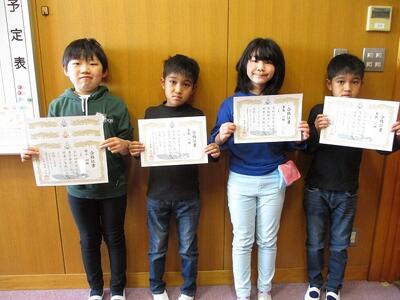

上央小検定 最後の証書授与

基礎・基本の定着を目的に始まった上央小検定(漢字の読み・書き,算数)ですが,合格証書を受け取るにはそれぞれ12枚の内容をすべて100点にしなければならないので,根気強さも必要です。

最後の最後まで努力を続け,合格証書を手にした児童を紹介します。

一年間で合計679枚の合格証書を渡しました。児童数305名に対して277名は,1枚以上の検定証書を手にしています。9割以上の児童です。また,自分の学年の漢字の読み・書きと算数の3種類すべてに合格したのは153名です。全児童の約半数です。12学級のうち,4学級はクラス全員が3種類の合格を達成しています。さらに,自分の学年以外の検定問題にも挑戦して合格証書を受け取った児童は11名もいます。素晴らしい意欲です。

令和4年度になって漢字の問題を作り直し,計算検定は算数のすべての領域に範囲を広げて算数検定とし,一年間子供たちの目標となっていた検定です。とても良く頑張っていたと思います。校長室での授与を楽しみにしていた様子で,人数が多いときはソファも使いましたので,ソファに座る人をじゃんけんで決める様子はほほえましかったです。令和5年度も検定は続けます。来年度は,全員が1枚以上の合格証書を手にすることができることを期待したいです。

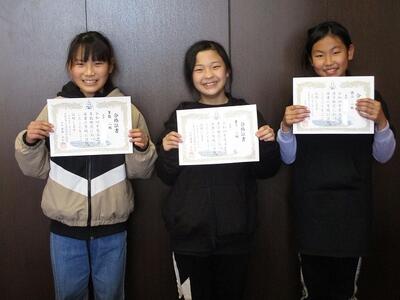

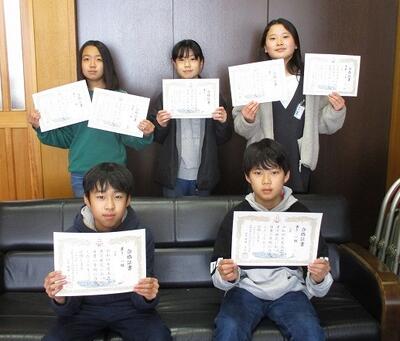

年間多読賞

今年度の本校の重点目標の一つに,「1週間に1冊以上の読書」を奨励してきました。そこで,一年間に3回に分けて「多読賞」を発表し,賞状を渡してきました。

今回は,一年間で合計200冊以上の図書を借りた児童を紹介します。

この春休みにも,多くの良書に出会い,心を豊かにしてほしいと願っています。

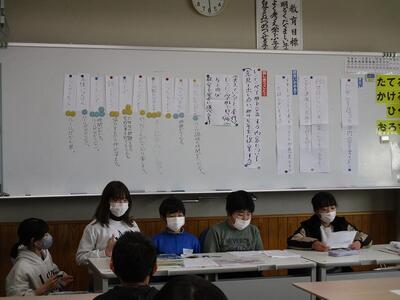

学級活動(話合い)

3月20日,校内を歩いていると,5年生の学級で話合いをしていました。

議題は「高学年として当たり前の3か条を作ろう」というもの。提案理由は「信頼される6年生になるために,全員で守る決まりを作って,みんなで守っていこうと考えたから。」

先週の金曜日に6年生を送り出し,この日から本校の最高学年として自覚し,この話合いをしているのですから,驚きました。

自分たちの課題は何かと問い,普段の自分たちの生活を振り返り,真剣に意見を出し合ってみんなで守るきまりを決めていく姿は,大変立派でした。実行することももちろんですが,多様な意見の良さを生かして合意形成を図っていくこの過程がとても大切です。

お弁当(5年生)

お弁当の紹介,3月20日は5年生です。入れ物を工夫して温かい親子丼になるお弁当もありました。5年生でも「ふたを開けるのが楽しみ!」という児童もいれば,「自分で詰めてきた!」という児童もいます。保護者の皆様,毎日ありがとうございます。

上央小検定 合格証書授与(3月20日)

いよいよ残り1週間になりました。

全員合格を目指して取り組んできた学級は,まとめて教室で表彰しました。

他にも,まだまだたくさんの児童に合格証書を手渡しできそうです。目標に向かってひたむきに努力している子供たち,あと数日です。頑張ってほしいです。

折り鶴メッセージ

3月17日(金),5年生の女子6名が,折り鶴に願いを込めたメッセージボードを届けてくれました。「上河内中央小学校のみんなの笑顔がなくなりませんように」というメッセージが書いてありました。

様々な色の折り紙で鶴を折り,それを大きな厚紙に貼って仕上げたそうです。鶴を折るのも大変だったでしょうが,絵のように色を組み合わせてデザインをし,メッセージを書いているところが素晴らしです。昇降口に飾らせていただきました。ありがとうございました。

お別れの会

卒業式の前日である3月16日(木),1~4年生がお世話になった6年生に感謝と卒業をお祝いする気持ちを表すために,お別れの会を行いました。本校の卒業式は,在校生を代表して5年生のみが参加します。1~4年生にとっては,小学校で6年生に会うのは,今日で最後です。

そこで,4年生の進行でお別れの会を実施しました。

校内放送で4年生代表と6年生代表が挨拶をしました。

その後,廊下に並んだ1~4年生の間を,6年生が通るので,拍手で見送りました。涙のお別れをする場面もありました。

昇降口を出た6年生は,校舎にいる1~4年生に向かって「ありがとうございました!」と大きな声で挨拶をしました。校舎の隅々まで聞こえる大きな声でした。昇降口の近くにいた1年生が,その声に応えていました。

いよいよ6年生が登校するのはあと1日。名残は惜しいですが,これまで頑張ってきた6年生の姿をしっかり目に焼き付け,送り出したいです。

ぞくぞく合格,上央小検定

これまで月に2回,3回と決めて上央小検定の合格証書を渡していましたが,日ごとに人数が増えていますので,3月16日分の検定合格者を紹介します。すでに3つの学級は漢字の読みと漢字の書き,算数検定を全員が合格しています。

今年度も残り,1週間。一人でも多く,一枚でも多く,検定合格証書を受け取ってほしいと思います。

6年生,最後のお弁当

3月16日(木)のお弁当の時間は,6年生です。

配膳室や給食センターの空調工事のため,お弁当の持参になって6日目です。「最後の給食の時間は,給食が食べたかった!」と,口々に話していました。家族が用意してくださるお弁当はうれしいものの,牛乳や温かいスープなどが飲める給食は,さすがに恋しくなるようです。

とはいえ,自分で用意したという児童もいました。さすが6年生です。6年生のお弁当の風景を紹介します。

お弁当(4年生)

3月14日(火)のお弁当の時間は,4年生を紹介します。

お弁当(3年生)

今回は,3月13日(月)の3年生の様子をご紹介します。(3の1は後日ご紹介します。)

ゆずっこタイム「めざせ! エコマスター」4年生

本校の総合的な学習の時間を「ゆずっこタイム」と呼んでいます。

今回は,4年生の「めざせ! エコマスター」の学習のまとめとして,児童から「学校でできるエコ活動を呼び掛けたい」という意見が出たそうです。4年生全員で役割分担をし,ポスターを作る人,各教室へ行って呼び掛ける人,事前収録してお昼の校内放送で全校児童に呼び掛ける人に分かれて活動しました。

学びを発信することによって,実践意欲も向上し,他学年の児童へもよい影響を与えていきます。SDGs(持続可能な社会の実現)を意識した素晴らしい取組になったと思います。

トイレ清掃ボランティア 最終日

これまでPTA環境整備部の皆さんが部会の活動として行事に合わせてトイレ清掃をしていただいておりますが,年度途中から,本校の地域協議会コーディネーターの呼びかけにより,ボランティアの皆さんがトイレ清掃を月に2回,月曜日の朝に行っていただきました。金曜日は清掃がないので,週の初めを気持ちよく迎えることができて,大変ありがたかったです。

3月13日(月)が,今年度の最終日です。6名の方が交代で活動をしてくださり,この日は2名の方が協力してくださいました。

清掃をしながら1階のトイレには取替用のトイレットペーパーを入れておくホルダーがないことに気付き,試作品を作ってきてくださいました。

ぜひ,来年度は保護者に呼び掛けて,みんなで作るとよいのではないかと思いました。家庭科室のミシンを使い,興味のある保護者の方が学校に集い,子供たちのために楽しみながらペーパーホルダー作りを学ぶのはいかがでしょうか。実益を兼ねてのコミュニケーションの機会を楽しんでいただきたいと思います。

いよいよ3月,検定合格証書の授与

今年度も残すところ6年生は1週間,1~5年生は2週間となりました。(3月10日現在)

校長室で一人一人表彰を始めて約半年。多くの児童が1枚以上の合格証書を受け取っています。子供たちが目標に向けて諦めずに頑張ろうとしている気持ちが,伝わってきます。

最近の合格者を紹介します。

今回は,3年生でも4~6年生の漢字の読みを合格した児童もいます! 子供たちの可能性は無限大です。

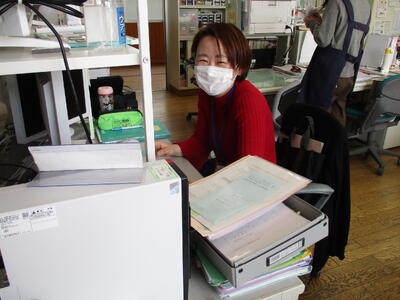

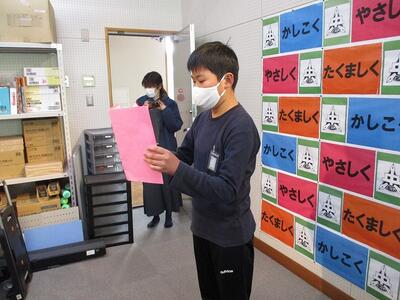

PTAサポートスタッフ

令和3年度の後半から,本校ではPTAサポートスタッフに協力していただいております。PTAに関わる文書の作成や会計事務等をしてくださっています。ボランティアではなく,PTA会費の中から賃金を支払い,保険にも入っていただいています。これまでご紹介する機会がなかったので,お仕事をしている様子を写真に撮らせていただきました。

令和4年度も,ありがとうございました。

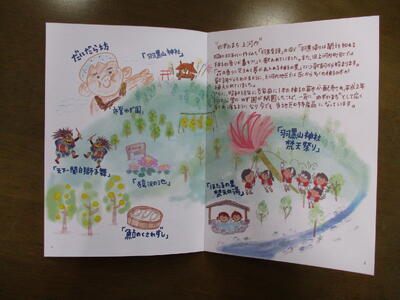

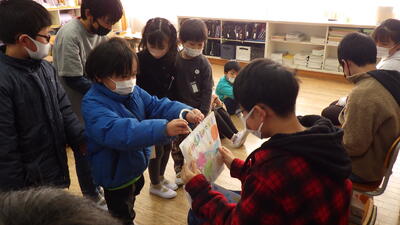

上河内の絵本 贈呈式

3月10日(金),上河内地区まちづくり協議会長様が来校し,上河内地区のゆずの絵本を100冊寄贈してくださいました。総合的な学習の時間に地域について学ぶ3年生が,毎年この本で学べるようにしていきます。また,図書室にも置いて,すべての児童が見られるようにしていきたいと考えています。

この絵本は,まちづくり協議会や市民の皆様が,令和3年度より地域の特産品の「ゆず」の活用に取り組み,今回は絵本「すごいぞ! かみかわち いろはゆず」を発行することになったそうです。上河内出身のイラストレーターの協力もあり,思わず手に取りたくなるようなガイドブックとなっています。

お弁当(2年生)

3月10日(金)は,2年生のお弁当の様子をご紹介します。

お弁当(1年生)

3月9日(木)から,給食センターや本校の配膳室の空調工事にともない,お弁当を持参することになりました。

初日は1年生の様子をご紹介します。

保護者の皆様のお弁当作りはとても大変かと思いますが,子供たちはとても楽しみにしていました。

「いただきます」の前に,ふたを開けたくてうずうずしている様子が,また,可愛らしかったです。

第3回あいさつ・言葉づかい名人の表彰

本校では,「進んで挨拶する児童の育成」を今年度の重点目標の一つに挙げています。最近は,とても元気な挨拶が校内に響いています。

そこで,年間3回,「あいさつ・言葉づかい名人」を各クラスから選出し,表彰しています。「児童の良さを認め励ます教育の推進」の一環として実施しています。

今回の受賞者を紹介します。気持ちの良い挨拶や時と場に応じた言葉づかいが,今後も続くことを期待します。

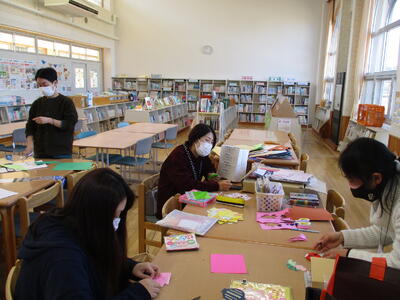

図書整備ボランティア 最後の活動

3月1日(水),今年度最後の図書整備をしてくださいました。

年度当初は11時から12時までの活動でしたが,掲示物作成を楽しんでくださり,いつの日か10時30分から始まるようになっていました。3月の掲示物は次のとおりです。

一年間,ありがとうございました。

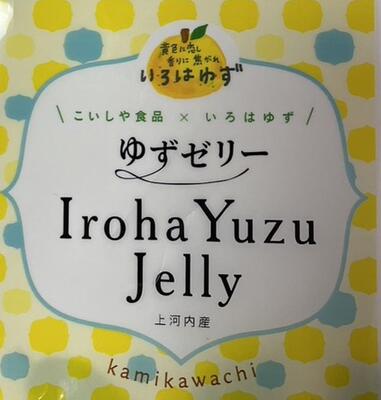

上河内の「いろはゆずゼリー」

3月6日(月)の給食では,上河内の20世帯が栽培するゆずを使って商品開発された「いろはゆずゼリー」を食べることができました。(3月2日付 下野新聞でも紹介されています。)

これは上河内まちづくり協議会や企業(こいしや食品),福祉施設(ひびき),住民らが地域一丸となって半年かけて商品化に至ったもので,3月1日より販売が始まりました。下の写真は,こいしや食品の直売所の様子です。

本校の保護者の皆様もこの商品開発には関わっています。ゆずの果汁濃度をいろいろ試して今回の5%になったことや,パッケージをデザインしたことなど,お話してくださいました。

普段給食のデザートは50g前後だそうですが,今回は150gもあったので,たっぷり味わうことができました。

ふるさと上河内の皆様より,卒業・進級を迎える児童生徒の門出をお祝いするために,このゼリーが提供されました。郷土への愛情と誇りを感じることができる機会となりました。ありがとうございました。

上央小検定 合格証書授与(2月③)

2月の27・28日に,校長室に上央小検定(漢字読み・漢字書き・算数の3種類)の合格証書の授与がありました。今回初めて授与された児童,2回目・3回目の児童,他学年の検定に挑戦して受け取った児童など,さまざまでした。

いよいよ残すところ,1か月。一人でも多くの児童が,1枚でも多くの合格証書を受け取ることができますことを願っています。

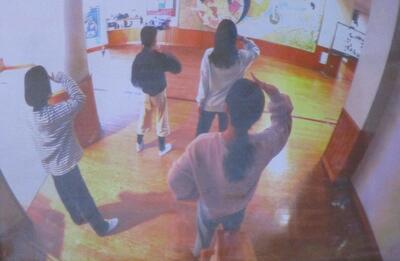

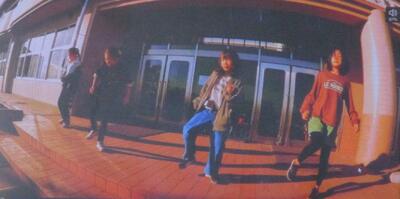

クラブ活動 ダンスの紹介

今年初めて作られたダンスクラブの発表を,給食の時間を利用して校内放送で行いました。普段は体育館等で練習をしていますが,この発表用に昇降口や校舎前などで撮影をしたようです。児童の切れ味の良いダンスと,先生方の編集技術により,素晴らしい作品となりました。

いちごの王様「とちおとめ」が給食に

3月2日(木)の給食で,JAグループいちご部会様から提供された「とちおとめ」をいただきました。本県は54年間連続でいちごの生産量が日本一です。「スカイベリー」,「とちあいか」,「ミルキーベリー」など品種改良されたいちごがありますが,「とちおとめ」はツヤツヤと光沢がある鮮やかな赤色で,果肉は柔らかく果汁たっぷりのジューシーな味わいが特徴です。

子供たちは,とても嬉しそうでした。JAの皆様,ありがとうございました。

卒業祝献立

2月27日(月)は,6年生の卒業をお祝いして,バイキング形式の給食を楽しむことができました。以前はランチルームで6年生全員が自分で給食を用意するバイキングを実施できました。今は,各教室で,まず給食当番に配膳してもらったものに,おかわりできる人がさらに追加でいただく形式です。

メロンパンや牛乳がココア味になるミルメーク,揚げシュウマイやミニ春巻き,ポテトにゆで野菜,野菜スープ,そしてなんとカップデザートは一人3種類‼ それはそれは楽しい時間となりました。

自分の食事の適量を知り,自分の健康を自分で守る力を高めるバイキング形式で給食を楽しみ,これまで食に関わってくださった生産者・調理員・栄養士さんなどに感謝の気持ちを深めることを願って実施しました。

今年は,給食センターや本校の配膳室の空調工事があるので,6年生の最後の給食は3月8日(火)です。残り少ない日々の中でも,とても思い出に残る給食だったことでしょう。

5年生を中心とした登校班が動き出しました

2月27日(月),来年度にむけて新登校班での登下校が始まりました。4・5年生が班長として先頭を歩き,これまで班を率いてきた6年生班長は最後尾です。正門前で横断するときのかけ声も,緊張しながら大きな声を出そうとしている気持ちが伝わりました。

また,この日に合わせて,中里原地区の児童の通学路も変更になり,多くの皆様の見守りのもと,子供たちは整然と安全に通行することができました。見守りボランティア,消防団,保護者の皆様,ありがとうございます。

<登校>

<下校>

登校班編制確認

2月24日(金),来年度に向けて新しい登校班編制の確認を行いました。

まず,2校時後の休み時間は,現在の班長(主に6年生)と来年度の班長(主に5年生)が,地区別に集まり,集合時間や場所,経路,並び順の確認をしました。2月27日(月)から,新しい班長が先頭を歩き,今の班長が最後尾から様子を見守ることになります。

そして,同じ日の昼休みには,中里原地区で,新しい通学路を通る児童全員が体育館に集合し,カワチ薬局前の交差点での信号待ちの並び方,渡り方,渡った後の通行の仕方を確認しました。

200名以上の児童が新しい通学路を通ることになります。それに向けて,見守りボランティアも登校と下校の時に信号付近で協力してくださいます。学校としては,混乱がなく,安全で安心な登下校となるよう努めていきます。保護者の皆様も同行見守りなどしてくださると幸いです。

学級活動「ぼくわたしのたんじょう」(2年生)

2月16日(木),アルテミス宇都宮クリニック助産師の青山昭子先生をお招きし,学級活動の時間に生命の誕生についてお話をしていただきました。自分の生命の誕生が,多くの人々に祝福されていたことに気付き,生命を大切にしようとする気持ちを育む授業です。

始めに全員に用紙と大豆が入った袋が配布されました。実は,用紙には針によって開けられた穴が空いていて,それが命の誕生の大きさであり,1ヶ月ぐらいでやっと大豆の大きさになることを知って,子供たちは大変驚いていました。

そして,赤ちゃんが誕生するまでの過程を実物と同じ大きさの図を見ながら理解したり,おなかの中にいる赤ちゃんの心音を聞いたりしました。児童の心音に比べて,赤ちゃんの心音はとても早いのも驚きです

生まれてくるときは,お母さんも大変だけど赤ちゃんも大変であることを袋を使って体験したり,生まれてくる赤ちゃんを応援したりもしました。

2月上旬の授業参観に向けては,保護者の皆様がお子様への手紙を用意してくださり,ありがとうございました。そのお手紙や写真を含めて,今,2年生は自分の成長の記録を本にまとめています。今回の青山先生のお話は,子供たちにとって自分の命の誕生が尊いことで多くの人々に祝福されていたことに気付くすばらしい機会となりました。

最後に,授業後の感想をいくつか紹介します。

・赤ちゃんがあんなにせまいトンネルを通ってくることがすごいと思いました。

・今日のお話の中で,心ぞうの音がびっくりしました。わけは,赤ちゃんの心ぞうの音がすごく大きかったし,思っていたよりはやかったからです。

・へそのおで赤ちゃんがえいようをとっていてびっくりしました。

・紙しばいの中で,赤ちゃんが生まれてきてへそのおを切ることをはじめてわかって,ふしぎだなと思いました。

・1ヶ月の赤ちゃんから今の自分とくらべると,すごく大きくなったなと思いました。

・一番さいしょはすごく小さくてびっくりしました。そこからどんどん大きくなって,今ここに自分がいるんだなと思いました。今いることは,きちょうかもしれないので,自分のいのちを大切にしたいです。

通学路変更に備えて

2月27日(月)から,本校の南西角の交差点から旧民俗資料館への通りを,通学路として児童が通行します。かねてより,原組自治会とPTA中里原支部会が通学路となるよう協議していた道路です。2月上旬に登下校の時間帯における交通規制の看板が設置されたことにより,いよいよ通学路として利用します。

それに向けて,2月22日(水)は,地区別下校を実施しました。地区ごとに登校班で集合・整列し,全員が揃ったことを確認してから下校するというものです。今年度初めての地区別下校でしたが,これまで地区別登校班の指導を何度か行ってきましたので,混乱なく整然と整列できました。2月27日から全校児童が同じ時刻に下校する月曜日と水曜日は,地区別下校となります。

また,通学路の変更に伴いまして,2月24日(金)には登下校見守りボランティアの皆様に集まっていただき,見守り方法と新しく立っていただく場所について話し合いました。学校だより特別号にて見守りボランティアの追加募集をしたところ,協力してくださる方が名乗りを上げてくださいました。地域や保護者の皆様が,子供たちの安心・安全に協力してくださることに,心より感謝申し上げます。

いよいよ2月27日(月)の登校から,新通学路を使用します。混乱がなく,安全に登下校できますことを願ってやみません。

6年生を送る会

2月22日(水)の3校時に,児童会活動として「6年生を送る会」を実施しました。

この日に向けて,企画・運営の5年生は1か月以上も前から準備を進めてきました。

各学年の用意したプレゼントを紹介します。1年生は手提げ袋,2年生はメダル,3年生はお祝いカード,4年生は写真立て,5年生招待状とキーホルダーを,心を込めて作りました。また,5年生は,会が始まる前に,各会場を飾り付けも行っていました。

始まりは,4年生による会場への案内からです。

今回も感染症対策のため,学年縦割りの「にこにこ班」を組み合わせて,各教室で実施しました。お掃除をはじめ,感謝の集いやゆずっこウォーキングなど,この一年間一緒に過ごした仲間で行います。

拍手でお迎えした6年生に着席してもらい,5年生が会を進行しました。

はじめに,感謝の言葉を5年生の代表がそれぞれの教室で発表しました。リモートではなく,直接話す言葉はきっと,6年生に響いたことでしょう。

次は,1・2年生からプレゼント贈呈です。1年生の紙袋には,それぞれの学年が作ったプレゼントが入っています。実は,この会が終わった後,6年生は教室に戻ってもらったプレゼントを自分の机の上に並べて喜んでいたそうです。そして,5時間目もメダルをしたまま,体育館で卒業式の呼びかけ練習をしたということ。なんて微笑ましい光景なのでしょうか。報告を受けて,嬉しくなりました。

さて,6年生を送る会はこの後,5年生が企画した「6年生との交流」タイムです。各教室,いろいろな工夫をして6年生を楽しませていました。6年生一人一人にかかわるクイズを出したり,6年生を含めたグループに分け,みんなで相談した後に6年生に発表してもらったりしていました。考える時間にはウッドブロックを鳴らして雰囲気を作ったり,ジェスチャーゲームで笑わせたりと,各グループで工夫を凝らしていました。

そのあとは,校内一斉のリモート放送で行いました。

6年生の入学からこれまでの成長の様子が分かる「6年生への映像のプレゼント」

「6年生へのコサージュの贈呈」(このコサージュは卒業式に6年生が胸に飾ります。)

「6年生代表の言葉」

「6年生からの音楽のプレゼント」では,2クラス合同で「八木節」を事前収録したものを見てもらいました。いろいろな楽器を使っていますが,とてもまとまりがあり,迫力ある演奏でした。

最後は校長先生からのお話で,全員で準備したこの会の大成功と,5年生の活躍,中学校へ進学する6年生へエールを送る話がありました。

いよいよ6年生と過ごすのもあと3週間。思い出として心に刻むことができる時間を,全員で過ごすことができて,本当によかったです。

上央小検定 合格証書授与(2月②)

2月20日(月),上央小検定の合格証書の授与を校長室で行いました。

今回は,6年2組が全員合格証書を手にすることとなりました。すでにほとんどの児童が漢字読み・漢字書き・算数検定の3種類をすべて合格していたようですが,全員が1枚以上は授与されるようにとこの日を待っていました。

回を追うごとに多くの児童が合格しています。今回で,217名の児童が1枚以上の合格証書を受け取ることができました。あと1か月,粘り強く取り組み,12枚をすべて100点をとって合格となるよう頑張ることを期待します。

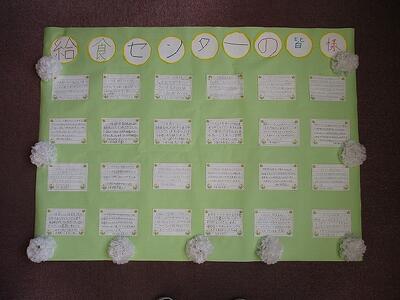

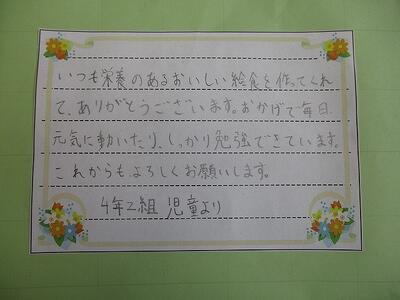

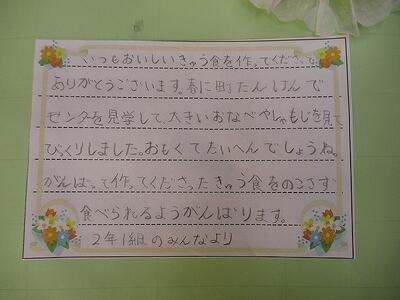

給食関係者へ感謝の気持ちを表す

毎日,おいしい給食を準備してくださる方へ,お手紙や掲示物の形で感謝の気持ちを表しました。

まずは,給食センターへです。各学年から代表児童のメッセージを掲示物としてまとめ,給食委員の児童が渡しました。

それから,本校の配膳室で準備・片付けをしてくださっている配膳員さんへお手紙を渡しました。

給食委員の児童から「いつもおいしい給食をありがとうございます! これからもよろしくお願いします。」とあいさつがありました。

授業参観(6の2)

2月15日(水)の3校時,先週実施できなかった6年2組の授業参観がありました。急な変更で,お休みをとれずに参観できなかった保護者がいらっしゃるかと思います。大変申し訳ありません。児童の皆さんは,たばこが若年層の子供たちにどのような影響があるのかを学んでいました。

上央小検定 合格証書授与(2月①)

2月10日(金),上央小検定の合格証書の授与を校長室において実施しました。

現在,漢字読み・漢字書き・算数の検定のうち,一つ以上合格した児童の数は次のとおりです。

1年生:13人,2年生:48人,3年生:21人,

4年生:27人,5年生:35人,6年生:18人 合計162人

本校の半数以上の児童は,合格証書を受け取ることができました。

また,自分の学年の検定を,3種類とも合格している児童は,全体で15名です。

教室訪問をすると,検定のことを話す児童が増えました。「残り3枚で漢字検定の書きが終わります。」など。検定に挑戦できる回数を増やしてほしと担任にお願いする学級もあります。目標に向かって粘り強く努力し,その成果が目に見えて分かる検定です。一人でも多くの児童が合格証書を受け取れるよう期待しています。

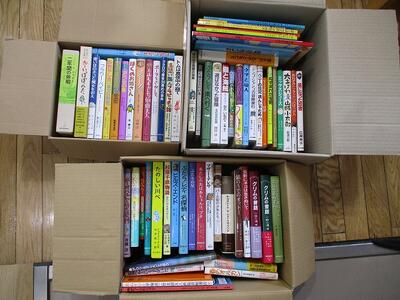

図書の寄贈

先日,地域協議会委員の栗田様より,図書の寄贈がありました。約70冊の新しい本です。これから司書の先生に受け入れ作業をしていただき,児童の皆さんが読めるようにします。ありがとうございました。

今年度最後の授業参観,学年部会,PTA専門部役員会

2月8日(水)の3校時に,今年度最後の授業参観がありました。1時間を2つのグループに分けて分散型で実施しましたので,教室に入る時間帯以外でも,廊下から参観される保護者の皆様が多数いらっしゃいました。感染症拡大防止対策にご協力くださいまして,ありがとうございました。

児童の下校後,再度学校にお集まりいただきまして,学年部会がありました。2クラス分の椅子を必要とする状況で,本当に熱心に学校からの説明に耳を傾けてくださって,感謝申し上げます。1年間の成長の様子,今後の行事や進級・進学にむけての説明がありました。最後に,学年部長・副部長さんを中心に,来年度の様々な役員を話し合っていただきました。立候補して役員を引き受けてくださる様子が各教室で見られ,とても安心しました。協力的な保護者の姿は,必ず子供の成長に良い影響を与えます。保護者と学校,さらに地域が手を携えて,未来を担う子供たちを楽しみながら育てていきましょう。

最後に,PTA専門部の新旧役員会がありました。昨年までは全員が集まって話合いの機会をもたれたようですが,今年度は役員だけといたしました。それぞれの専門部員の皆様で,今年度の活動に対してのご意見や来年度へのご要望がありましたら,専門部長や学校へお知らせください。よろしくお願いいたします。

なわとび特訓月間が始まりました

2月は,運動委員会の児童のお手伝いのもと,「なわとび特訓」を月・木曜日の業間休みに実施しています。冬休み前は,前跳びを数回しかできなかった1年生も,あや跳びや交差跳び,二重跳びに挑戦するくらいに上達してきました。

5~6年生の運動委員会の児童に回数を数えてもらったり,タイムを計ってもらったり,コツを教えてもらったりして,様々な技に挑戦しています。目標を達成するまで,あきらめずに挑戦しようとするたくましさが身に付くとよいと思います。また,成功体験を味わい,運動への意欲を高める機会となることを願っています。

なわとびは,全身を鍛えることができる有酸素運動といわれています。 ジョギングよりも運動強度が高く、時間対効果に優れた運動です。ご家庭でも,一緒になわとびをしてみてはいかがでしょうか。

初午献立

2月7日の給食は,栃木の郷土料理「しもつかれ」とお赤飯でした。かつては,旧暦の2月初午(はつうま)の時に,稲荷神社に供えるものとして作られたそうです。正月に食べた塩引き鮭の頭や、節分に煎った福豆の残りの大豆などの残り物を使った、先人たちの知恵が詰まった一品です。だいこんに含まれるジアスターゼをはじめ、大豆のたんぱく質、塩引き鮭の頭のカルシウム、酒粕の糖分など、栄養価の高い食べ物で、日常のご飯のお供として親しまれています。温かい赤飯と一緒に食べると、ほどよい塩味と冷たさがよく合って、冷たいしもつかれは臭いも少ないそうです。(農林水産省HPより)

給食は,子供用に食べやすく作られており,1年生児童は「今まで食べられなかったけど,食べられるようになった。」と嬉しそうに話していました。

郷土料理とはいえ,自宅でしもつかれを食べる児童は少ないようです。いくつかの学級で質問したところ,クラスに数人しかいませんでした。家では食べなくても,食べようと努力して「完食しました!」と報告する児童が多かったです。

中学校の先生による乗り入れ授業

上河内地域学校園では,小中一貫教育を目指し,様々な取組をしています。

その一つとして,上河内中学校の2名の先生が本校の6年生に授業を行う「乗り入れ授業」が,2月1・2日にありました。二人とも英語科の先生で,会話をする際のアイコンタクトの重要性を伝えたり,中学校での授業の様子を動画で紹介したりしていました。また,ゲームを取り入れながら会話練習をする活動などもありました。来年度,上河内中学校に進学した際には,英語の授業を担当してくださるかもしれません。

1月20日の中学校訪問と,今回の乗り入れ授業を体験することによって,中学校へ進学する心づもりが少しずつできると期待しています。このような取組を通して,中学校の先生方や新しい友達との出会いや教科担任制の授業など,未知なるものへの不安が少しでも和らぎ,期待や希望が膨らむことを願っています。

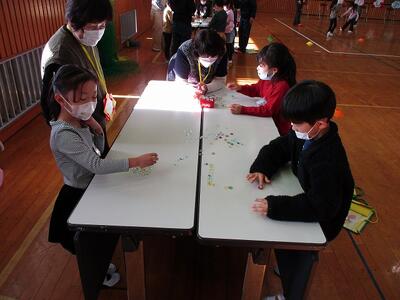

ふるさとカルタ取り大会

本校の創立30周年行事の際に作られた「ふるさとカルタ」を使って,今年度もカルタ取り大会を各学級で実施しました。コロナ禍以前は,全校児童が体育館に集い,縦割り班で大きな画用紙ぐらいの大判カルタを取り合うダイナミックな行事でした。本校出身の保護者の皆様には,懐かしい思い出の一つかもしれません。今は一般的なカルタのサイズを使用していますが,30年以上の時間が経過しても本校の伝統行事として実施しています。

カルタを通して,上河内の名所,伝統行事や風習,季節ごとのふるさとの風景,ふるさとの味などを知ることができます。冬季休業に覚えてきた児童も多く,楽しく活動していました。ふるさとを理解し,郷土を大切に思う気持ちが育つことを期待します。

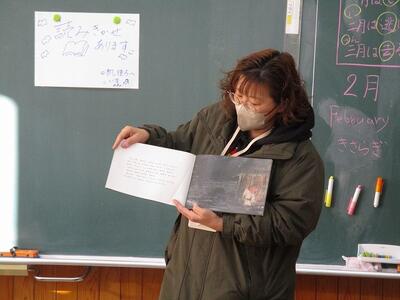

最後の読み聞かせ

「おはなしサークルこんぺいとう」による読み聞かせが,2月2日(木)にありました。今回は2階教室の児童に対して行ってくださいました。

このおはなしサークルは,本校の地域協議会によるボランティア要請に賛同し,協力してくださっている方々で,本校の保護者はもちろんのこと,卒業生の保護者も活動されています。今年度10回の読み聞かせを実施してくださり,この日が最後となりました。

子供たちは読み聞かせの時間をとても楽しみにしています。季節や発達段階に合わせた内容で,毎回1年生から6年生まで本の世界に引き込まれています。

1年間,ありがとうござました。来年度もよろしくお願いします。

上央小検定 合格証書授与(1月②のつづき)

1月31日に授与できなかった検定合格証書を,校長室で授与しました。

いよいよ2月に入り,今後ますます合格者が増えることが予想されます。

2月は,3回に分けて授与する予定です。

韓国からの体験入学

韓国の小学校の冬休みを利用して,1月は2名の児童(6年生の姉と2年生の弟)が本校に体験入学をしました。

コロナウイルス感染症の拡大防止で海外渡航ができなかった2年間を除き,毎年本校にこの時期に来ているそうです。1月31日で今回の体験を終了し,2月は韓国の小学校に戻る二人にインタビューをしました。

* 二人が通っている韓国の小学校と日本の小学校(上河内中央小)の違い

・本校は午前8時10分に始まり,6時間まで授業があると午後3時50分に下校する。韓国の小学校は午前9時に始まり,5時間の日は午後1時半,6時間の日は午後2時半に下校する。韓国の小学校は休み時間が短い。

・昼休みはあるけれど,日本のように外で遊ばず,教室で過ごす。

・日本は登校班で学校に行くけれど,韓国では班では登校しない。(一人一人別々)

・放課後,多くの友達は習い事(水泳,テコンドーなど)や塾(英語など)に行く。習い事や塾の車が学校に来るので,家に帰らず直接塾に行く人が多い。

・日本は全校児童が昇降口で上履きに履き替えるが,韓国では,自分の教室の前に下駄箱があって,そこで上履きに履き替える。

・給食は,日本の一部の高校や大学のようにカフェテラス方式。(食堂に行き,配膳された給食を自分で取って空いている席に座って食べる。一斉に「いただきます」「ごちそうさまでした」の挨拶はない。

・掃除は,4年生頃から。自分の教室だけ。

* 一番の思い出

6年生…毎年日本の小学校に来ていて,一番は昨年度の「冒険活動教室」に参加できたこと。一緒に寝泊まりしておしゃべりをしたり,いろいろな体験活動をしたりすることができたから。

2年生…昼休みに外で遊んだこと。韓国ではドッジボールはするけれど,鬼ごっこはない。毎日外でみんなと遊べて楽しかった。

お父さんが韓国,お母さんが日本のご出身です。二人にとって有意義だった体験入学は,受け入れをした本校児童にとっても,良い機会となりました。距離的にも近い韓国ですが,人同士の交流によって,心の距離も近づきます。また,来年会えるとよいですね。

上央小検定 合格証書授与(1月②)

1月31日(火),1月に入って2回目の検定合格証書の授与を,校長室で行いました。

何度も検定に挑戦して得られた合格証書ですから,どの児童も誇らしげな顔をしています。目標に向かって粘り強く取り組んだ結果です。心より,おめでとうございます!

クラブ見学(3年生)

1月31日(木)の6校時に,3年生は4~6年生が活動するクラブを見学しました。

クラブ活動とは,異年齢の児童同士で協力し,共通の興味・関心を追求する集団活動の計画を自分たちで立てて運営します。活動を楽しく豊かにするために,話合いで合意形成を図ったり意思決定したりして人間関係をよりよく形成したりする機会となります。

さて,3年生は見学を通して,来年度何のクラブに入ろうと思ったでしょうか。

全国学校給食週間④

1月24日から全国学校給食週間にちなんで,日々の給食をご紹介しましたが,1月30日は最終日です。

・ハンバーグゆずおろしソース

上河内中学校のゆずを使ったおろしソースです。上河内の特産品であるゆずは「いろはゆず」と呼ばれ,ゆずを活用したものがいろいろ開発されています。

・かんぴょうボールスープ

スープに入っている肉団子には,栃木県の特産品であるかんぴょうが入っています。ふわっとした柔らかさはかんぴょうのおかげでした。

・いちご米粉パン

栃木県産の米粉にとちおとめを混ぜて作ったパンです。いちごの香りがしました。

・わかめサラダ

全国学校給食週間③

全国学校給食週間(1月24日~30日)にちなんで、栃木の食材をふんだんに使った給食を紹介します。

1月26日(木)

・セルフかんぴょうご飯

1月24日からの全国学校給食週間では,毎日かんぴょう料理を楽しんでいるところですが,今回は混ぜご飯の具として,かんぴょうが使われました。

かんぴょうとは,ユウガオの果実をむいて乾燥させたもので,栃木県は全国第1位の生産量です。江戸時代に,壬生の大名の勧めでかんぴょう作りが県内に広まり,現在に至るそうです。

・ヤシオマス塩焼き

ヤシオマスは、ニジマスを県水産試験場で改良したものです。県花のヤシオツツジから名前を付けたそうです。脂がのって食べやすい魚です。

・冬野菜みそ汁

上河内の大根、白菜、ネギが入ったみそ汁です。冬野菜は、のどや鼻の粘膜を整え抵抗力を高めるビタミンAやビタミンCが多く含まれるため、風邪の予防に役立ちます。また、体を温める働きもあります。

1月27日(金)

・ビーフシチュー

栃木県産の牛肉を使用しています。栃木県は牛肉の生産量は全国第7位です。牛肉には、筋肉や血など体を作るタンパク質が多く含まれています。

・大根サラダ

上河内の大根を使用しています。秋から冬の寒い時期の大根はみずみずしく、甘みが増しています。煮物やサラダ、漬物にするとおいしく食べられます。

・いちごムース

栃木県産のとちおとめを使用したムースです。栃木県は、いちごの生産量が54年連続1位です。すごいですね。栃木県の冬は日照時間が長く、昼と夜の寒暖差が大きい気候なので、いちごの生育に適しているそうです。いちごには、皮膚を守るビタミンCやおなかの調子を整える食物繊維が含まれます。

6時からの降雪で

この冬一番の寒気が日本列島に流れ込み,1月25日(水)午前6時ごろ,上河内地区では雪が降り出しました。みるみるうちに積もり始め,雪道に気を付けながら子供たちは登校してきました。いつもは昇降口を清掃している環境委員会の児童は,雪かきをしてくれました。

午前中は降り続いていましたが,校庭では雪合戦や雪だるまづくりなど,このときにしかできない遊びを存分に楽しんでいました。

午後には,翌朝の凍結による転倒事故を防ぐために,6年生が雪かきをしてくれました。6年生の姿を目にした下級生から,「手伝いたかった」という声を聞きました。みんなのために労を惜しまない気持ちがうれしいです。

おかげで,こんなにきれいになりました。

全国学校給食週間②

1月25日(水)の給食を紹介します。

・インド煮

1970年代,給食の主食がごはんではなくパンだったので,「パンに合う煮物」として考案されたのがインド煮です(鹿沼市の給食の定番料理)。子供たちが好きなカレー味の煮物が考えられ,カレーの材料にさつま揚げ,ウズラの卵,こんにゃくなど和風の食材を選び,醤油・砂糖・ケチャップなどで味付けをしてこの料理が生まれたそうです。(こんにゃくは鹿沼の特産品)

・かんぴょうのゆずみそ和え

本校のゆずを使ったゆず味噌を,ゆでた野菜とかんぴょうに和えたので,とても香りがよいです。ゆずは上河内の特産品です。また,栃木県のかんぴょうは,全校の生産量98%以上を占めています。

(給食委員の児童が,毎日放送しています。)

全国学校給食週間①

1月24日(火)から30日(月)までは全国学校給食週間です。それにちなんで,栃木の特産品が数多く登場します。

1月24日(火)の給食を紹介します。

・里芋のコロッケ

宇都宮産の豚肉とタマネギ,宮みそを使ったコロッケです。

・もやしとニラのごま和え

栃木県は,もやしの生産量が全国1位,ニラは全国2位です。宇都宮市でも多く栽培されています。

・かんぴょうの卵とじ

宇都宮市の郷土料理です。かんぴょうの生産量も全国1位で,昔からよく食べられています。黄ぶなをイメージして,赤・黄・緑の食材を使っています。

・ゆずゼリー

黄ぶなにちなんで黄色のゆずを使用しています。ふたのイラストは,宇都宮市の中学3年生がデザインしました。

・ごはん

上河内のお米です!

* 黄ぶな *(栃ナビより抜粋)

黄ぶなは,昔天然痘が流行した時に,田川で黄色のフナが釣れ,病人が食べて治癒したという伝説があります。厄よけや,無病息災を願う風習が受け継がれています。

給食委員会の児童が,30日まで栃木の食材を紹介します。楽しみですね。

上央小検定 合格証書授与(1月①のつづき)

1月20日(金)に授与できなかった検定合格証書を,本日(1月24日),渡すことができました。漢字の読み・書き,算数の3種類の検定をすべて合格した児童もいました。がんばっています!

上央小検定 合格証書授与(1月①)

1月20日,上央小検定の合格証書を,校長室で授与しました。いよいよ学習内容も終盤なので,合格する児童が増えてきます。毎月3回を目安に,表彰する予定です。

今回,4年生の中には,5年生の漢字の読みの合格をした児童もいます。

タブレットの各学級のクラスルームにある「授業」に,問題と答や,算数の解説があります。自主学習ノートに解いてから,検定を受けると合格率も高まります。ご利用ください。

消防署見学(3年生)

1月19日(木),3年生は社会科の学習「安全なくらしをささえている人たち」で,消防署上河内分署の見学をしました。救急車や消防車について,車についている装置やその役割などを,実物を見せながら詳しく説明をしてくださいました。

また,すばやく現場に駆けつけるための着替えの様子や,体力維持のための訓練の様子など実演もしてくださいました。

子どもたちの質問にも丁寧にお答えくださり,充実した学習ができました。

給食クイズ

1月19日(木)の給食の時間に,リモート放送で給食クイズを実施しました。これは,5年1組の給食委員3名の自主的な活動です。休み時間などに給食に関するクイズを自分たちでスライドに準備し,みんなが考えやすいように3択形式で出題しました。普段はお昼の放送を聞きながら静かに食べている子供たちも,テレビを見ながらクイズに参加できたので,とても楽しそうでした。

みんなが楽しめるものを自分たちで考える創造性と,それを形にする実行力に感心します。

クイズが無事に終わった後,3人はハイタッチをして喜んでいて,とてもほほえましかったです。緊張感から解き放たれ,充実感でいっぱいだったことでしょう。

ロング昼休みを利用した代表委員会

1月18日(水),ロング昼休みを利用して,4・5年生だけで代表委員会を行いました。議題は,「6年生を送る会の内容を考えよう」です。会議の進行をする5年生を中心に,熱心に意見を出し合う様子は,素晴らしかったです。

遊ぶ内容として10の提案がありましたが,それについてさらに自分の考えを述べ,賛成であれば黄色のにこにこマーク,賛成できない場合は青色のにこにこマークで視覚化していきます。「1年生でも参加できるから」「みんなが知らないものは,ルールの説明に時間がかかるのでもったいないから」など,真剣に考えていました。

6年生を送る会は2月22日です。これまで6年生が学校をリードしてきた姿を見てきた5年生は,自分たちの役割を自覚し,一生懸命に活動しています。頼もしいと感じました。

航空写真撮影

1月18日(水),雲一つない快晴の絶好のコンディションのなか,株式会社ひまわり空撮様の協力のもと,航空写真撮影を実施しました。前日に描いた「とちまるくん」の下絵の上に,全児童・全職員が色画用紙をもって並び,上空を旋回する飛行機から撮影するというものです。コロナ禍で,制限のある学校生活を送る子供たちに,よい思い出ができるようにという提案から実施に至りました。(12月に予定していましたが,学級休業等があり1月に延期していました。)

自分たちを撮影する飛行機に気付き,大喜びの子供たち。

数分間,同じ姿勢を保つ大変さ。

最後に,飛行機に手を振って,感謝の気持ちを伝えました。

どんな写真になるか,楽しみです。

委員会活動紹介

5・6年生で組織する委員会では,学校生活の充実と向上と諸問題の解決に向けて,異年齢の児童が協力し合い,自主的・実践的に取り組む活動です。本校には,7つの委員会があります。年度末を迎え,いよいよ活動できる日も少なくなってきましたが,1月17日(火)の話合いや活動の様子を紹介します。

① 集会委員会

6年生はあいさつ運動の実施内容・方法を話し合っていました。5年生は,「6年生を送る会」についてなので,別教室で行いました。6年生への感謝の気持ちを表すためには,どんなことをしたらよいか,それぞれの役割に分かれ話し合っていました。

② 給食委員会

1月24日からの「全国学校給食週間」に合わせて,本校でも給食委員会が活動を行います。その話合いをしたり,リハーサルをしたりしていました。

③ 放送委員会

放送当番での話し方を反省し改善に向けて話し合ったり,曜日ごとのグループに分かれて放送内容を再検討したりしていました。

④ 図書委員会

2月に向けて,図書室を飾る掲示物を作ったり,図書室使用のマナーを伝えるポスターを書いたりしていました。タブレットを使い,折り紙の折り方を検索したり,イラストを参考にしたりしていました。タブレットは,日常的に使用する道具になってることがよく分かります。

⑤ 保健委員会

これまで取り組んできた健康チェックも,いよいよ残すことあと数回です。それに向けて,より意識して取り組んでもらえる工夫を考えていました。呼びかけやすいように,「めざせ健康キャンペーン! ~全クリでシールをゲット~」とタイトルも考え,お昼の放送を使って知らせるようです。

⑥ 環境委員会

昇降口の清掃や各教室の清掃用具の点検などを行っていました。学校の生活環境がよくなるように,清掃はもちろん,花壇の整備も行う委員会です。

⑦ 運動委員会

2月の縄跳び特訓月間に向けて,話合いをしていました。今年は,「50m走特訓」も実施し,多くの児童が運動に慣れ親しみ,体力の向上を目指す機会を作ってきました。今度は縄跳びです。楽しみです。

千羽鶴に願いを込めて

令和5年になって学校が再開し,1週間が経ちました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日,5年生の女子1名から学校へ,千羽鶴のプレゼントがありました。

「令和5年 上河内中央小のみんなが,元気に過ごせますように」

という願いを込めて,作ったそうです。製作期間は約3か月。一つ一つ折って,色を考えながらつなげることはとても大変だったと思います。

本人の希望により,みんなが出入りする職員室の入り口に飾らせていただきました。ありがとうございます!

上央小検定 合格証書授与(12月)

12月の検定合格証書の授与を,12月23日に校長室で行いました。

今年度,12月末までに授与した検定証書は,全部で146枚です。もちろん,一人の児童が複数枚を受け取っている場合もあります。「あと少しで全部終わります!」と話す児童もいますので,1月以降が楽しみです。

自分の学年の検定で,漢字の読みと書き,算数検定の3つすべてに合格した児童は,3年生で4名,5年生で1名います。素晴らしいです。先取りして学習すると,より授業の内容が理解できて,学習内容の定着もよくなります。この冬休みに,検定を利用した自主学習もお勧めです。(検定問題と算数の解説は,児童のタブレットに配付してあります。)

総合的な学習の時間における見学とインタビュー(3年生)

3年生の総合的な学習の時間では,「上河内のじまんをPRしよう」をテーマにそれぞれの課題を追究しています。

12月15日(木),各グループの課題に従って,3つのコースに分かれて活動を行いました。

① 芹川いちご農園見学

いちご農園に行き,いちごの種類やその育て方についてお話をしてくださいました。

② 羽黒山神社の宮司である阿部様からのお話とインタビュー

羽黒山と梵天祭りについてお話をしてくださいました。

③(株)タカサゴの齋藤様からのお話とインタビュー

創業明治45年の伝統の味「子持 柚羊羹」は、上河内名物です。ゆずそのものについて,および,ゆずを使った商品などについてお話をしてくださいました。

おもちゃ教室(1・2年生)

12月20日(火),1年生を招待して,2年生がおもちゃ教室を開きました。16種類のおもちゃの作り方と遊び方を,2年生が1年生にわかりやすく丁寧に教えていました。2年生には,昨年度上級生にやさしく教えてもらったという思いがあるので,「今度は自分たちが」と,とても張り切っていました。こうして,上級生から下級生に受け継がれていくのでしょう。あっという間の1時間でした。

門松を作って届けてくださいました

ぼうじぼ作りで大変お世話になった上田町の村上一夫様が,12月19日(月)に門松を作って学校に届けてくださいました。本来なら年末に飾るものですが,冬休み前,子供たちが登校する最終週に合わせ,正面玄関に飾らせていただきました。紅白のナンテン,破魔弓をイメージした矢締めなど,村上様の創作作品はとても素晴らしいものです。

門松とは,1年間家族を守ってくれる神様に,家に来てもらうための目印として,正月に玄関に飾るものといわれています。門松の中の一つ一つに願いが込められているので,ご紹介します。

松…1年中,葉が緑である松のように,1年間健康で強く生きられますように

竹…まっすぐにすくすく伸びる竹のように,元気に大きくなれますように

梅…香りがよく美しい梅のように,心が豊かになりますように

ナンテン(難を転じる)…災難に遭いませんように

ダイダイ…子孫が代々繁栄しますように

稲穂…米がたくさんとれますように(五穀豊穣)

収穫したお米を自分たちで炊飯した食味体験(5年生)

12月5・6日に,5年生は家庭科の授業で鍋を使って炊飯し,おにぎりを作って食べました。もちろん使用したお米は,5月に田植えと9月に稲刈り体験をして収穫した物です。一連の「お米の学習」は,この5年生の食味体験をもって完結です。そして,これらの実体験をもとに,今後は総合的な学習の時間のテーマ「ぼくらは米博士」について,グループで課題追究したことを発表することになります。

● 5の1

●5の2

吹きこぼれないよう火加減を調節しながら一生懸命に炊いたご飯です。おいしいこと,間違いないことでしょう。この食農体験学習は,藤江様の協力があって実現しています。本当にありがとうございました。

上央小検定 合格証書授与(11月後半)

11月後半の検定合格証書の授与を,12月上旬に校長室で行いました。

今回は,2年2組の児童全員が,漢字読み検定の合格証書を受け取りました。(当日お休みの児童2名分は,担任の先生が持っています。) 漢字書き検定の合格証書を受け取る児童も,10名近くいました。これまで一人一人の頑張りを表彰してきましたが,今回は学級の全員で取り組んだ素晴らしい結果です。校長室での表彰式に全員で臨むことができた思いは,格別だったことと思います。

親子ふれあい活動(1年生)

12月3日(土),1年生は学級活動の時間に,PTA1学年部会が主催した「親子ふれあい活動」を実施しました。例年は親子で給食を食べることが多かったふれあい活動でしたが,コロナ禍において部会の役員の皆様が,別の企画を考え,実施してくださいました。

はじめに,1学年部会長から開催の挨拶がありました。この開催に向けて,事前に段ボールに飾りを付けたりグループの名簿を一覧表にして掲示したりするなど,部会長・副部会長のお二人には,たくさんの準備をしていただきました。

最初の種目は「ゆずっこ宅急便」です。5月の運動会に1・2年生の団体種目で実施した内容です。何度も練習をした1年生は,保護者をリードする形で,お届け物をできるだけ早く正確に運ぶよう協力することができました。

次の種目は「箱引きレース」です。箱の中に入った1年生を保護者が引くリレーですが,勢い余って箱から落ちそうになる姿もありました。運ばれる子供たちは大喜びでした。

1学年部会長・副部会長による手作りのミニ運動会は,保護者の皆様の協力のもと,大成功に終わりました。普段味わうことができない素晴らしい時間を作ってくださり,感謝申し上げます。

校内持久走大会(2年生)

12月3日(土),学年・学級休業があった2学年は,他の学年から2週間遅れて,校内持久走大会を実施することができました。オープンスクールに合わせて実施しましたので,多くの保護者の皆様の声援を受け,自分の記録更新を目標に一生懸命走りきることができました。

オープンスクール土曜授業

12月3日(土),宇都宮市内の小学校は一斉に土曜授業を実施しました。

本校は,2校時と3校時を地区ごとの分散型で公開しました。3年ぶりの開催となり,多くの保護者や地域の皆様に参観していただきました。

生活科「昔遊びをしよう」(1年生)

12月2日(金),2~3校時に1年生は昔遊びを体験しました。毎年,上河内地区老人会の皆様のご協力の下,貴重な体験を児童はさせていただいております。

9種類の伝承遊びを教えてくださるボランティアの皆様に,「おねがいします」「ありがとうございました」をきちんと挨拶する子供たち。班の友達と仲良く遊び,何回も練習するうちに上手になっていく様子。会の進行も片付けもすべて1年生の児童が立派にやり遂げていました。子供たちの成長を感じる2時間でした。

上河内地域学校園「おにぎりの日」

11月30日(水),食事について親子で考える機会として,地域学校園の小中学校4校は,一斉に「おにぎりの日」を実施しました。主食となるおにぎりを自宅で調理し,給食のおかずと組み合わせることで,栄養バランスの良い食事が健康な体をつくるために必要であることを,活動を通して理解するものです。

本校児童は,収穫したお米から自分たちでおにぎりを作って食べる「食味体験」を経験しています。その経験を生かし,今回は家庭においておうちの方と会話を楽しみながら,自分で作れた喜びを多くの児童が話していました。

自分で作っておにぎりの味は,格別だったようです。

図書委員会による「読書集会」

11月30日(水),図書委員会の児童による読書集会がありました。14名の図書委員の5・6年生が,何週間も前から,原稿を考えたり発表のスライドを作ったりして準備をしてきました。リハーサルも回を重ねるごとに上手になって,いよいよ本番を迎えたのです。

内容は,「おすすめの本の紹介」,「読み聞かせ」,「図書に関するクイズ」です。Google meatで各教室とつないでのリモート集会でしたが,クイズでは答えが発表されると各教室から歓声が聞こえ,楽しく参加することができました。

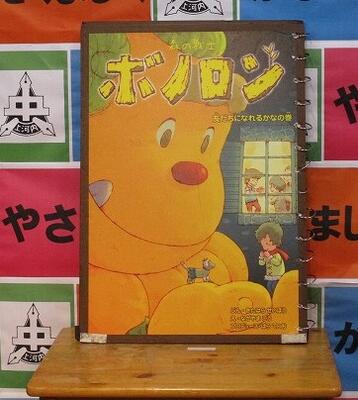

おはなしサークルこんぺいとう による「お話会」

11月29日(火),テレビ放送によるお話会がありました。

おはなしサークルこんぺいとう から8名のボランティアの皆様が,「森の戦士 ボノロン」シリーズを2冊,読み聞かせをしてくださいました。(大型本を東京から取り寄せたそうです。)

リハーサルは,図書室で行われました。

本番は,読む人,ページをめくる人,その合図をする人,と役割分担をして,交代で読んでいました。

普段は教室で読み聞かせをしてくださっていますが,読書週間に合わせてお話会を開いてくださり,いつもとは違うお話の世界に,教室の子供たちは引き込まれていました。

お話給食 「セルフオムライス」

11月28日(月)の給食は,本校の図書室にある本にちなんで「セルフオムライス」とデザートは「豆乳プリン」でした。

「チキンライスがいく」は,チキンライスに足が生えて歩き出すというお話。

「わかったさんのプリン」は,プリンの材料を手に入れるために森の奥への冒険のお話。

図書室に展示してあります。

今週は読書週間です。ボランティアによるお話会や図書委員会による読書集会,先生方による読み聞かせなど,いろいろなイベントが準備されています。ご家庭でも,ぜひ絵本の読み聞かせやお勧めの本の話,今読まれている本について話してみてはいかがですか。

日産自動車工場オンライン見学(5年生)

11月28日(月),5年生はオンラインで日産自動車工場の見学を学級ごとにしました。

これまでは手作業だった天井やコックピットの取り付け作業も,ロボットが精巧にそして素早く取り付けます。この栃木工場のみで行われている作業とのことで,直接の見学体験では見ることができない部分も,オンラインだったから知ることができました。

案内してくださる方と双方向でのやり取りができ,クイズに答えたり,質問をしたりして,有意義な学習の機会となりました。一生懸命ノートにメモをする様子も見られ,興味をもって話を聞くことができました。

給食で,上河内中央小のお米をおいしくいただきました

11月25日(金)の給食のご飯は,本校の特色ある食農体験学習で藤江様のご指導の下,4~6年生が田植え・稲刈りをしたお米(コシヒカリ)が使われました。真っ白で甘みのある新米は,とてもおいしかったです。上河内地区はセンター給食なので,上河内中,上河内東小,上河内西小の皆さんも同じお米を食べました。

感謝の会

11月25日(金),登下校の交通安全指導や安全パトロール,読み聞かせや図書室整備,トイレ清掃や除草などの環境整備でお世話になっているボランティアの皆様をお招きして,「感謝の会」を実施しました。

児童会主催のこの会を迎えるにあたって,事前に2年生はお手紙を入れる封筒の飾りを付けました。3年生は首にかける名札を作りました。4年生は椅子につけるネームプレートを準備しました。5年生は感謝の手紙を書いたり,封筒の宛名を書いたりしました。

当日は,1年生がお手紙やお花を渡す係となり,それを5年生がお手伝いしました。6年生は,全体の進行,招待者の紹介や案内をしました。

このように,全員がそれぞれの学年に応じた形で関わり,日頃からお世話になっているボランティアの皆様に,感謝の気持ちを表すことができました。

●全体会

●にこにこ班による感謝の会