学校生活の様子

【日誌】文部科学大臣からのメッセージ

8月25日,文部科学大臣から「新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて」のメッセージが,教職員・児童生徒・保護者や地域の方に向けてそれぞれ発信されました。

全国的に医療従事者の子や感染者の家族,感染者の出た学校の子など,新型コロナウイルス感染症にかかわる児童生徒・学生が不当な差別にあったり偏見に苦しんだりしている事例が多く見られます。

本校でも,このメッセージを児童には担任が読み聞かせ,保護者には配付させていただきました。差別や偏見は人の正しい判断を狂わせます。そのようなことが決して起きないよう,みんなで同じ気持ちで生活していきたいものです。

下記URLからも読むことができますのでご一読ください。

〇児童生徒・学生向け

https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_kouhou01-000009569_1.pdf

〇保護者・地域の皆様向け

https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_kouhou01-000009569_3.pdf

全国的に医療従事者の子や感染者の家族,感染者の出た学校の子など,新型コロナウイルス感染症にかかわる児童生徒・学生が不当な差別にあったり偏見に苦しんだりしている事例が多く見られます。

本校でも,このメッセージを児童には担任が読み聞かせ,保護者には配付させていただきました。差別や偏見は人の正しい判断を狂わせます。そのようなことが決して起きないよう,みんなで同じ気持ちで生活していきたいものです。

下記URLからも読むことができますのでご一読ください。

〇児童生徒・学生向け

https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_kouhou01-000009569_1.pdf

〇保護者・地域の皆様向け

https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_kouhou01-000009569_3.pdf

【日誌】校内に咲く綿(わた)の花

K先生(さて誰でしょう)が,学校休業中に校内のある場所に綿(わた)の花の種を植えました。

それが今,どんどん素敵な花をつけ,実を結んでいます。やがて実が割れて,そこからフワフワの綿(わた)が出てくる予定です。たくさんの実がなっていて,どれだけ取れるか楽しみです。

綿(わた)の花は不思議な特徴を持っています。咲き始めは柔らかいクリーム色をしていますが,翌日には濃いピンク色に変わり,やがて花びらが落ちて実ができてきます。

さて,どこに植えてあるのか,ぜひ探してみてください。

〇咲き始めから順に並べてみました。

それが今,どんどん素敵な花をつけ,実を結んでいます。やがて実が割れて,そこからフワフワの綿(わた)が出てくる予定です。たくさんの実がなっていて,どれだけ取れるか楽しみです。

綿(わた)の花は不思議な特徴を持っています。咲き始めは柔らかいクリーム色をしていますが,翌日には濃いピンク色に変わり,やがて花びらが落ちて実ができてきます。

さて,どこに植えてあるのか,ぜひ探してみてください。

〇咲き始めから順に並べてみました。

【日誌】職員作業(運動会に向けて)

今日は,途中から再び気温が上がり,午後は厳しい日差しとなりましたが,子供達が帰った後,運動会に向けた作業を教職員みんなで行いました。

今年度の運動会は競技内容を精選したうえ,感染防止を徹底する必要があります。そのため個人種目は全学年が徒競走を実施する予定ですが,それも身体接触がないようにセパレートコースで行うことにしました。

そこで,時間の取れた本日,トラックのコースづくりと除草を分担して行いました。

子供達の活躍の場は大切な宝物です。それを目指してさらに準備を進めていきます。

今年度の運動会は競技内容を精選したうえ,感染防止を徹底する必要があります。そのため個人種目は全学年が徒競走を実施する予定ですが,それも身体接触がないようにセパレートコースで行うことにしました。

そこで,時間の取れた本日,トラックのコースづくりと除草を分担して行いました。

子供達の活躍の場は大切な宝物です。それを目指してさらに準備を進めていきます。

【日誌】歴史ある松2本の伐採

夏休み前から校舎前の植え込みの松2本がどんどん元気をなくし,葉が茶色く変色しはじめました。元P会長の花岡さんに診ていただいたところ,もしかしたら松くい虫にやられてしまったのかも・・・とのこと。

持ち直してくれたらと夏休み中は様子を見ていたのですが,さらに木全体が茶色になってしまい,別の松にも影響が出ないうちに,やむなく伐採することにしました。

調べてみたところ,この植え込みは昭和57年の南校舎完成時にはすでに同じ形で存在しており,少なくともすでに40年近くが経っているものです。田原小の歴史をずっと見守り続けてくれていた仲間の松がなくなるのは,本当に悲しい限り。なんとなく校舎前が寂しくなってしまった印象です。

〇昭和57年の南校舎完成時(丸囲いが今回伐採した松)

〇今回,伐採した後の校舎前

〇切り口を焼いて薬品を塗り,他に広がらないように処置しました。

持ち直してくれたらと夏休み中は様子を見ていたのですが,さらに木全体が茶色になってしまい,別の松にも影響が出ないうちに,やむなく伐採することにしました。

調べてみたところ,この植え込みは昭和57年の南校舎完成時にはすでに同じ形で存在しており,少なくともすでに40年近くが経っているものです。田原小の歴史をずっと見守り続けてくれていた仲間の松がなくなるのは,本当に悲しい限り。なんとなく校舎前が寂しくなってしまった印象です。

〇昭和57年の南校舎完成時(丸囲いが今回伐採した松)

〇今回,伐採した後の校舎前

〇切り口を焼いて薬品を塗り,他に広がらないように処置しました。

【日誌】熱中症予防のための屋内生活

本日,栃木県全域に「熱中症アラート」が発令されており,熱中症の危険性がかなり高まっています。13時現在のWBGT指数は,校庭の日陰でも31(危険)となっています。

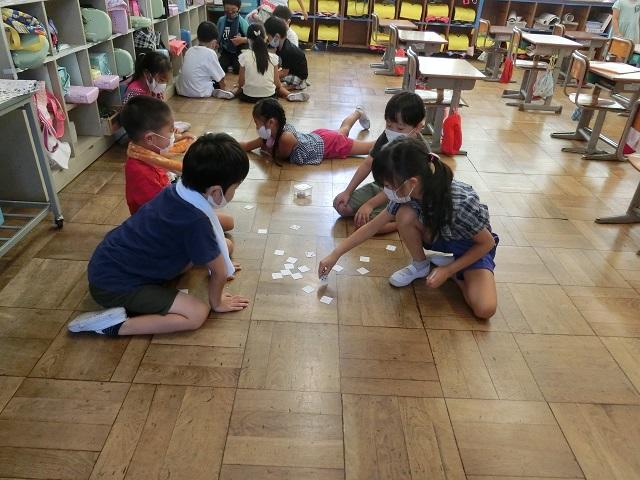

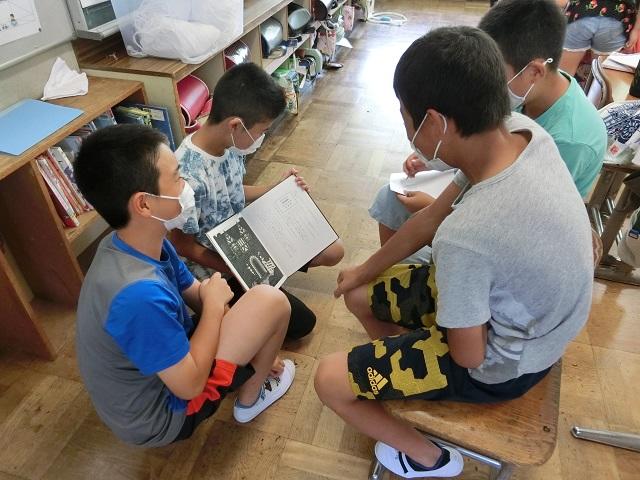

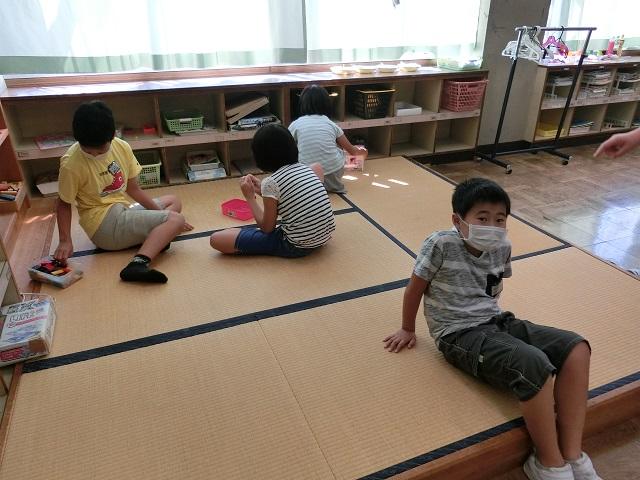

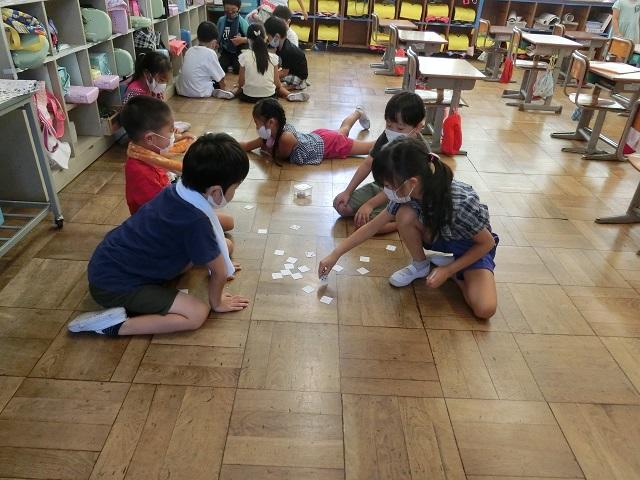

そのような状況の中,たわらの時間や昼休みなどは外遊びを控えています。子供たちにとっては体を動かしてリフレッシュできる機会が減ってしまい残念ですが,命を守るための対策ですので,仕方ありません。

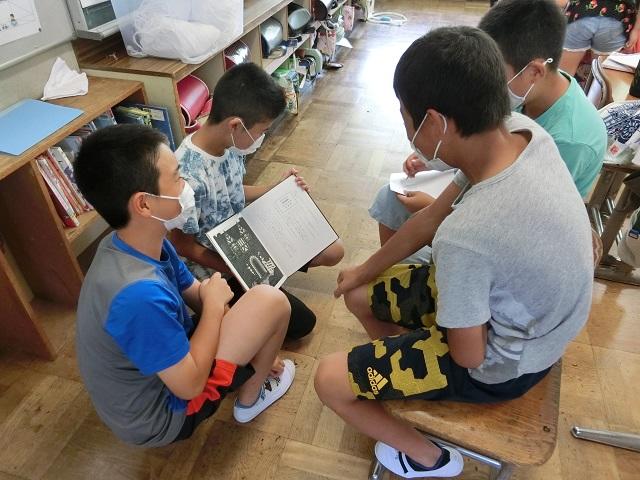

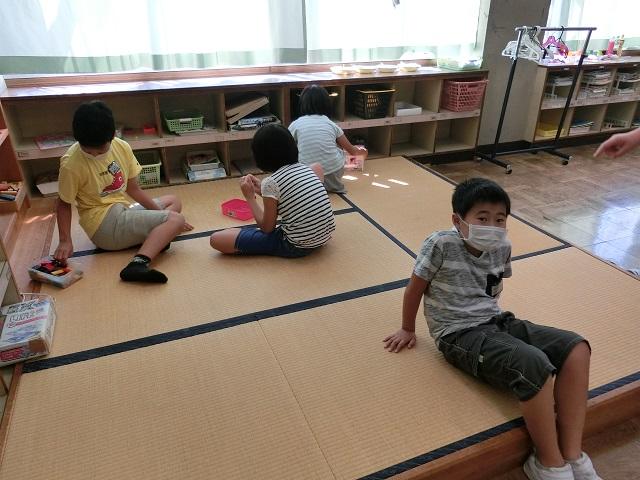

各教室では,学級全体でのビデオ視聴,簡単なゲーム,係活動,委員会の仕事や話合い,読書や友だち同士での読み聞かせ,学習,お絵かきなどなど・・・学年なりに様々な工夫をして生活していました。

そのような状況の中,たわらの時間や昼休みなどは外遊びを控えています。子供たちにとっては体を動かしてリフレッシュできる機会が減ってしまい残念ですが,命を守るための対策ですので,仕方ありません。

各教室では,学級全体でのビデオ視聴,簡単なゲーム,係活動,委員会の仕事や話合い,読書や友だち同士での読み聞かせ,学習,お絵かきなどなど・・・学年なりに様々な工夫をして生活していました。