活動の様子

通学路を歩こう!(1年生)

1年生が生活科の学習で、みんなで通学路を歩きました。

学校の周りにあるものや出会う人に関心もつとともに、安全な登下校の仕方を身に付けるのが目的です。

天気は上々。張り切って出発!

「横断歩道は、しっかり手をあげて渡りましょう!」

「あ!あのお店、買い物したことあるよ!」

「煙突から、煙が出てる!」

歩いていると、いろいろな発見があります。

4号線まで出てきました。

「車がたくさん走っているね」

「こんにちは!」

すれ違った人やバス停にいた人に、元気な挨拶ができました。

歩道がない道は、左側の壁沿いを一列で歩きましょう。

一度、学校に戻って、トイレと水分補給を済ませたあと、今度は南側に向かって歩いてみます。

大きな公園が見えてきました。

公園では自由遊びの時間もありました。

みんなで仲良く遊べるように工夫するのも、大切な学習です。

日陰でしっかり水分補給したら…

学校に向かって、出発!

「ただいま~!」「学校の周りにはいろいろなものがあったよ!」

事故に遭うこともなく、元気に学校に戻ってきた1年生。

安全な歩き方の確認ができました。

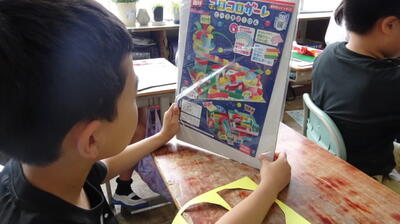

クリーンパーク茂原見学(4年生)

4年生が社会科の校外学習で、クリーンパーク茂原を見学しました。

「近くを通ることはあっても、中を見学するのは初めて」という児童がほとんどです。

それでは、見学に出発!

ごみ収集車などが集めたごみを捨てに来る「プラットフォーム」。

「どんどん車が来るね」

集めたごみを貯めておく「ごみピット」。

のぞきこんでみると…

「え~!あれが全部ごみ!?」

大きなごみ袋が豆粒みたいに見えるほど大きな部屋に、ごみがいっぱい。

運よく、特大クレーンがごみをかき混ぜる瞬間を見ることができました。

分かったことは、忘れずにメモをします。

国語で学習したメモの取り方が役に立ったね!

燃えるごみの中に混ざっていた金属ごみ。

「きちんと分別しないと大変なことになるんだ!」

最後は、リサイクルセンターで楽しくリサイクルについて学びました。

まさに「百聞は一見に如かず」。

実際にごみ処理場を見学することで、教室での学びがより深まりました。

きれいな環境を守るため、分別の大切さを感じた子供たちでした。

全校ウォークラリー開催!

今年も、児童会による全校ウォークラリーが行われました。

ウォークラリーはいきいき班(縦割り班)ごとに、8つのチェックポイントを回ります。

班長さんを中心に、いざ、出発!

「雀宮南小問題」

みんな、どれだけ、南小のことを知っているかな?

「何のポーズだ?」

ジェスチャーで表しているお題を当てましょう!

「4~6年生問題」

本に答えが隠れているかも…?

「フラフープ玉入れ」

1~3年生は前を向いて、4~6年生は後ろを向いてお手玉を投げます!

「1~3年生問題」

低学年だって、力を合わせれば答えられるよ!

「はみでちゃ イヤァ~ン」

目をつむったままケンケンステップ!輪からはみ出たらアウトだよ!

「校歌穴埋め問題」

え!?もちろん、みんな全問正解ですよね!?

「かいじゅうをやっつけろ」

ドッジビーで怪獣をやっつけろ!

1年生から6年生までが、みんなでゲームやクイズに取り組みました。

みんな、とっても楽しそうです。

移動の時は、きちんと右側通行で。

いきいき縦割り班活動は、本校の特色ある教育活動の一つです。

ウォークラリーを通じて、さらに仲良くなったいきいき班。

これからの活動も楽しみですね。

上下水道オンラインセミナー(4年生)

社会科の出前授業で、4年生の「上下水道オンラインセミナー」が開かれました。

汚れた水がきれいになる仕組みを実験で見せてくれました。

泥水がろ過され、蛇口から透明な水になって出てくると、みんなびっくり!

浄水場や水再生センターの様子も、動画で見ることができました。

初めて見る施設に、興味津々です。

途中には、みんなが大好きなクイズもありました。

「マンホールのふたは、どうして円形なのでしょう?」

水道局の人とオンラインでつながってるので、やりとりをしながら進めることができます。

タブレットを使ったクイズもありました。

みんなの回答が、瞬時に集約され、画面上に表示されます。

楽しく、上下水道の仕組みや役割を学べた1時間でした。

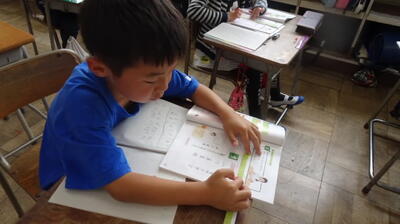

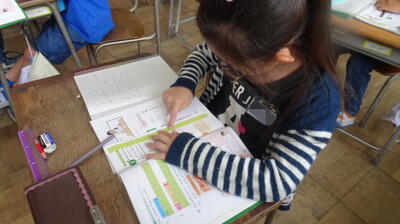

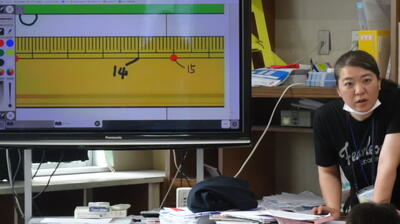

はんぱの長さを表そう(2年生)

2年生の算数では、ただいま「長さ」の学習中です。

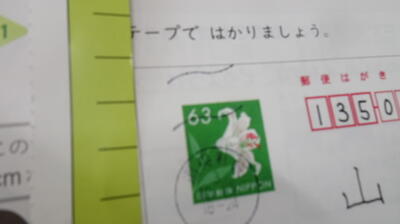

1㎝のめもりのついた紙テープで、教科書に載っているハガキの大きさを調べていました。

横の長さは全一致でめもり10個分。10㎝でした。

縦の長さは…

あれれ?14㎝と15㎝で意見が分かれてしまいました。

よくよく見ると、めもりぴったりではなく、半端が出ています。

「この半端の部分、どうしたら表せるかな?」

「1㎝より短いめもりがあればいいんじゃない?」

「短いめもり、見たことあるよ!」

自分の定規を紙テープに当ててみると、めもりとめもりの間に、もっと短いめもりを発見!

「私の定規にもあるかな?」

拡大した定規で、めもりの数を確認してみましょう。

「この短いめもりを1㎜と言います」

「㎝と㎜を使えば、縦の長さも正しく表せるね!」

2年生では、具体物を使いながら、少しずつ算数の世界を広げていきます。

議会体験(6年生)

6年生が、社会科の校外学習で「議会体験」に挑戦しました。

体験は、宇都宮市役所議会棟にある本会議場で行いました。

初めて入る議会場に、興味津々です。

宇都宮市議会議長が挨拶に来てくださり、

任命式が行われました。

さあ、いよいよ議会体験の始まりです。

議員役の子供たちは、本物の議員席に座り、シナリオに沿って順番に質問をします。

こちらは、市長以下、行政担当者役の席。質問に対し、答弁を行います。

次のクラスは、傍聴席で議会の様子を見学しました。

議員席の座り心地はどうかな?

議員名札の下に、ペンなどが置ける仕掛けを発見!

最後に、子供たちからの質問に…

市議会議長さんが答えてくれました!

子供たちにとっては少し難しい政治の学習ですが、

この体験を通して、身近な政治への関心と、議会政治の仕組みへの理解が深まったことと思います。

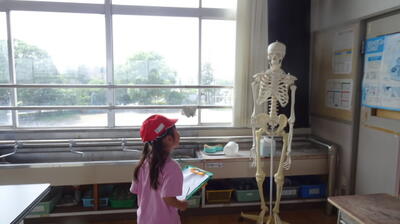

学校たんけんをしよう!(1年生)

先日、2年生に学校の中を案内してもらった1年生。

今度は、自分たちだけで、学校の中を探検に出かけました!

「トントントン。失礼します。学校探検に来ました!」

練習してきた挨拶、ちゃんと上手に言えました。

「職員室には、先生たちの机がいっぱい。」

「1年生の先生の机は、どこかな?」

「校長室には、トロフィーがたくさんあるね!」

「全部、校長先生がもらったの?」

「保健室は来たことがあるよ!」

「けがをしたら、ここに来ればいいんだね!」

階段があったよ。上ってみよう!

「上の階には、どんな部屋があるのかな?」

「音楽室発見!」

昔の人の絵がたくさん飾ってありました。「あれは、誰?」

「家庭科室の机は、教室と違うね」「この下には、何があるのかな?」

廊下の歩き方も完璧!かっこいいですね!

図工室では、4年生が絵具を使った学習をしていました。

「大きくなったら、ぼくたちもできるかな?」

「すごい。いろいろな楽器があるね。」

理科室では、ホネホネ君とご対面。

「これって、本物…!?」

特別に給食室も見せてもらいました。

「ここで、300人以上の給食を作っているんだって!」

学校探検を通して、学校には様々な部屋や設備があることに気付いた1年生。

南小をますます好きになってくれたかな?

心肺蘇生法講習

教職員の研修は、授業力向上についてだけではありません。

今日の放課後は、プールシーズンを前に、心肺蘇生法についての研修です。

消防署の方をお招きして、「いざ」というときの救命方法を学びました。

最初は。「胸部圧迫法」。「心臓マッサージ」とも呼ばれています。

2分間続けると、男の先生でも汗だくです。

放課後子ども教室の先生や体育館利用団体の方なども、一緒に研修を受けました。

続いて、AEDの使い方についてです。

そのほか、熱中症や窒息時の対処法などを教えていただきました。

子供たちの命に係わる研修なので、先生たちも真剣そのものです。

特に、栄養士の先生は、窒息時の対応について、熱心に質問をしていました。

子供たちの「安全」に関する研修も、年間を通して行っていきます。

さて、皆さんは南小のAEDが、どこにあるかご存知ですか?

答えは「体育館正面玄関の横」でした。

来校された際にでも、場所を確かめておいてくださいね。

<今日のプラスワン>

春の花が終わり、中庭で初夏の花々が咲き始めました。

ちゅんちゅん池のスイレンがきれいな花を咲かせています。

中庭のアジサイ。一株だけ、花が咲き始めました。

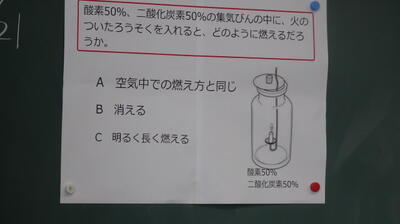

ものが燃えるのに必要なのは…?(6年生)

今年度も、教員の授業力向上を目指し、一人一授業公開と授業研究会を行っていきます。

今日の研究授業は、6年生の理科です。

酸素と二酸化炭素をそれぞれ50%ずつ入れたびんの中では、ろうそくの火はどうなるでしょう?

子供たちの予想は、ほとんどが「B 消える」でした。

それぞれ予想した理由をシートに書き込んでいきます。

予想は、当たり・外れではなく、自分なりの根拠をもって予想することが大切です。

友達の意見を聞いても、やっぱり「消える」が大多数のようです。

それでは、実際に実験してみましょう。火の点いたろうそくをびんの中に入れると…

なんと、空気中より明るく燃えました!

これには子供たちもびっくり。

この結果からどのようなことが言えるのか、グループで話合いが始まりました。

「酸素の割合がポイントだったのかも…」

先生の問い掛けが考えを深めます。

「二酸化炭素の割合は、燃え方には関係ないんだね」

予想・実験・話合いを通して、ものの燃焼は酸素量に着目すればよいことに気付きました。

放課後の授業研究会では、参観した先生方による活発な意見交換がなされました。

よりよい授業を目指して、教職員も日々学んでいます。

青菜をゆでよう(5年生)

5年生から始まる家庭科学習。子供たちの楽しみは、何といっても調理実習です。

今日は、5年生の初めての調理実習。

ほうれん草を茹でて、お浸しを作ります。

まずは、用具の準備から。「お鍋はこれでいいのかな?」

ほうれん草は、ボウルの中で振り洗いをしましょう。

「根元の方をしっかり洗わなくちゃね」

お湯が沸いたら、ほうれん草を根元から入れます。

「わあ、鍋からはみ出ちゃったよ」「菜箸で少しずつ押し込んで!」

「あれれ?茹でたら、こんなにかさが減ったよ!」

包丁を使うのも、ドキドキです。

しっかり「猫の手」で押さえられているね!これなら安心!

「美味しそうな盛り付け方も大切だよね」「みん平等にね!」

さてさて、お味はどうかな…?

自分たちで作ったお浸しは、いつもより美味しく感じますね。

今度は、お家で作ってみてね!

<今日のプラスワン>

今日の給食は、「春の宮っ子ランチ」でした。

かんぴょう、にら、トマトを中心に、宇都宮でとれた野菜をたっぷりと使ったおかずに、

いちごのデザートがついていました!

音楽鑑賞教室

体育館で音楽鑑賞教室「音楽のおくりもの」が開かれました。

演奏してくださったのは、「アンサンブル・ディヴェルターズ」の皆さんです。

「あ!この曲、聞いたことある!」

教科書に載っているような、有名な曲を中心に、ステキな音楽を聞かせてくださいました。

楽器紹介コーナーでは、4人が奏でるヴァイオリン、

チェロ、

フルート、

そしてピアノの音色を、それぞれのソロ曲でじっくり堪能しました。

もちろん、お楽しみコーナーもありました!

「幸せなら手をたたこう」の曲に合わせてリズム遊び。

ディズニーメドレーでは、曲に合わせて歌声も飛び出しました。

素晴らしい演奏に、気持ちがゆったり、豊かになるように感じられる時間でした。

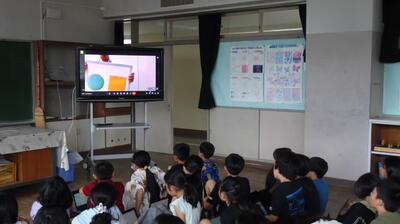

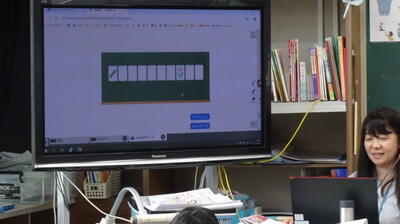

なんばんめ(1年生)

入学から1か月が経った1年生の算数の授業の様子です。

みんなが一生懸命見つめる先は…

大型テレビとパソコンを使った「カード当てゲーム」です。

「右から〇番目」「左から〇番目」を使って、カードをめくっていきます。

ゲームを楽しみながら、「なんばんめ」の言い方を覚えます。

これまで出てきたカードの位置をしっかり覚えて答えれば…

「やったあ!当たったよ!」

算数の力とともに、集中力や記憶力も鍛えられますね。

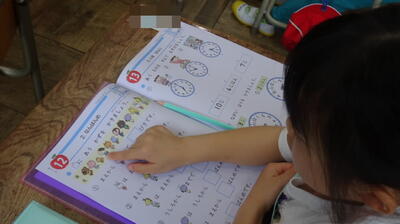

「なんばんめ」の言い方が分かったか、ワークで確認しましょう。

下敷きをしっかり入れてね。

慌てずに、一つずつ数えて確認することで、間違いを防ぐことができます。

困ったら、先生が助けてくれるので大丈夫!

出来た問題から、先生に〇をつけてもらいます。

授業の始まりと終わりの挨拶もしっかりできて、すっかり立派な「1年生」ですね!

避難訓練&引渡し訓練

今日の5時間目は避難訓練を行いました。

今日の訓練は、火災を想定したものです。

出火元の家庭科室を避けながら、校舎から離れます。

1年生も、慌てずに、しっかり避難することができました。

校庭に出ても、油断はできません。先生の指示に従って素早く整列し、人数確認をします。

全校児童が無事に避難を終えることができました。

避難訓練に続き、引渡し訓練が行われました。

緊急災害時を想定し、児童の安全を確保し、保護者に確実に引き渡すための訓練です。

自然災害は、いつ、どこで起きるか、誰にも分りません。

訓練の反復が、いざという時に命を守ることにつながります。

学校では、今年度も、いろいろな場面を想定した避難訓練を行ってまいります。

保護者の皆様、お忙しい中、ご協力ありがとうございました。

Hello! How are you?(2年生)

みんなで楽しそうにジェスチャーをしていた2年生。

喜んだり、泣いたり、欠伸したり…。一体何の学習でしょうか。

正解は、外国語活動でした。今日のトピックは「あいさつ」と「気分の言い方」です。

気分を尋ねたり答えたりする言い方を練習したら、早速、友達とやりとりをしてみましょう。

じゃんけんをして、勝ったほうが尋ねる役です。

「I am hungry.」ジェスチャーも入れて、今の気分を伝えることができました。

リア先生は大人気!

「みんなの前でやってみたい人?」「はーい!!」

やる気満々の2年生です。

みんなの前でも、上手にできました!

最後にもう一度「Hello Song」を歌いました。こちらもジェスチャーつきで、楽しく英語で歌います。

みんなの前で発表するともらえるご褒美シール。

大事に振り返りカードに貼っておこうね。

「友達とインタービューじゃんけんができて楽しかったです。」

「英語のじゃんけんが分からなかったけど、分かるようになりました。またやりたいです。」

低学年の外国語活動の目的は、楽しく英語に慣れ親しみ、英語を好きになることです。

また、楽しく英語でお話ししようね!

縦割り班清掃

今日から新しい分担場所での清掃が始まりました。

雀宮南小は、1~6年生の縦割り班、「いきいき班」で清掃を行っています。

縦割り班清掃では、上級生が下級生の面倒をみたり清掃の仕方を教えたりする姿があちこちで見られます。

1年生も今日からお掃除デビュー。上級生に教わって、雑巾がけもしっかりできています。

こちらは雑巾絞りに挑戦。上手に絞れるかな?

清掃終了時には反省会を行い、今日の清掃について振り返りを行います。

1年生が迷子にならないように、班長さんが教室まで連れて行ってくれました。

縦割り班清掃で、上級生は下級生の手本となる自覚や責任をもち、下級生はみんな で協力することの大切さを学びます。

1~6年生で力を合わせて、みんなで南小をピカピカにしていきましょう!

ビー玉大ぼうけん(5年生)

5年生の図工の時間をのぞいてみました。

今日の工作は「ビー玉大ぼうけん」。ビー玉がコロコロ転がるおもしろいコースを作ります。

教材に入っているカーブの道に…

自分で作った道をつなげて、どんどんコースを広げていきます。

「カーブをつなげてくねくね道を作ったよ。うまくビー玉が転がるかな?」

どんどんアイディアが湧いてきて、みんな夢中で作っています。

友達や先生と相談すると、もっと楽しいアイディアが浮かぶかも…!

どんどんコースが出来てきたよ!

友達から「遊園地みたい!」と言われた大作です。

こちらでは、平面の迷路ができました!

くるくる回って落ちていく様子が可愛いね。

どれもアイディアいっぱいの力作揃いです。

みんなで遊んでみるのも楽しそうですね!

<今日のプラスワン>

今日の給食は「うつのみやトマト給食」でした。

今日のトマトメニューは「トマトクリームシチュー」です。

トマトが苦手でも美味しく食べられる、優しい味のシチューです。

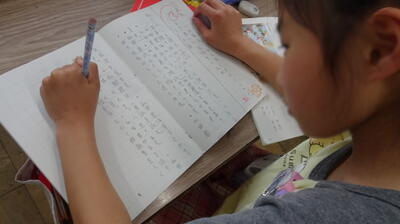

初めてのお習字(3年生)

3年生から新しく学習する内容の一つに毛筆があります。

今日は、いよいよ墨汁を使ってお習字をしてみます。

良い字を書くには姿勢も大切。背筋がピンと伸びていて格好いいですね。

筆を使う前に、手で筆の動きを復習してみましょう。

さあ、いよいよ本番。上手く書けるかな?

みんな、真剣な表情です。

すごい!上手に書けたね!

「見て!見て!僕も上手に書けたよ!」

みんな、初めてとは思えないほど上手です。

お習字は片付けまで気を抜けません。墨をこぼさないように拭き取って…

筆はきれいに拭いて持ち帰り、家で洗います。

書いているときはきれいだったのに、後片付けで手が真っ黒になってしまいました。

手を汚さずに片付けられるようになれば、一人前!

お習字の達人を目指して、頑張ろう!

ようこそ1年生(1・2年生)

生活科の時間に、2年生が1年生に学校の中を案内する「ようこそ1年生」を行いました。

体育館に並んで1年生を待つ2年生。きれいに整列して、すっかりお兄さん、お姉さんですね!

1年生の入場です。拍手で迎えましょう。

初めに、2年生から学校紹介がありました。

迷子にならないように手をつないで、いよいよ学校案内に出発です!

「ここは、職員室。先生たちのお部屋だよ。」

「校長室、初めて入った!」「いろいろ飾ってあるね!」

部屋ごとに、2年生からクイズが出されます。

「ゴッホの顔の絵はどこにある?」「あったよ!」

「正解したら、シールがもらえるから、頑張ってね!」

「うわあ、高い。遠くまで見えるね!」

教室に戻ったら、2年生が遊んでくれました。

「楽しかった!」「たくさんシールを貼ってもらったよ!」

「2年生とも仲良くなれたよ!」

少しずつ学校に慣れていく1年生。次は、自分たちで学校探検の計画を立てます。

どんな発見があるのかな?

<今日のプラスワン>

今日の給食は「こどもの日給食」でした。

デザートのかしわもち

ハンバーグは兜の形でした!

おまけのもう1枚です。青空に映える満開のツツジです。

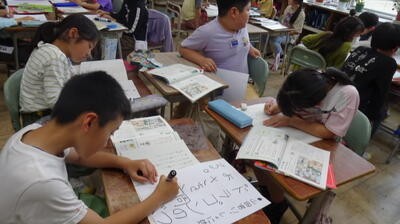

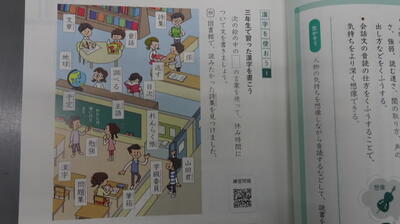

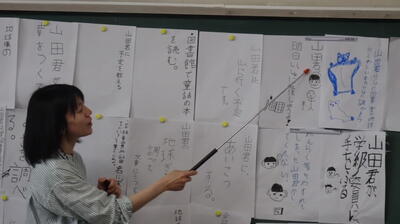

漢字を使おう!(4年生)

4年生の教室をのぞいたら、みんな、楽しそうに何かを書いていました。

近づいてみると…「山田君が学級委員に手をふる」?

こちらは「ドラゴンの強さを調べる」…??

一体、何の学習かと思ったら…

国語の「漢字を使おう」という単元の学習でした!

教科書に載っている3年生で学習した漢字を使って、自由に文を作る学習です。

「この漢字を使って、どんな文が作れるかな?」

できたら、黒板に貼っていきましょう。

早く終わったら、ノートにも書いてみよう!

「こんな文も作れるよ」「一つの文の中に、たくさんの漢字を入れてみよう!」

「こんなにたくさんの文を作れたよ!」

友達が作った文を、一つずつ確認してみます。

「おもしろい文がたくさんできたね!」

漢字を使う言葉や文を考えることで、その漢字の意味や使い方を理解し、「生きた知識」にすることができます。

自主学習などで、短文づくりなどを取り入れてみるのも良いかもしれませんね!

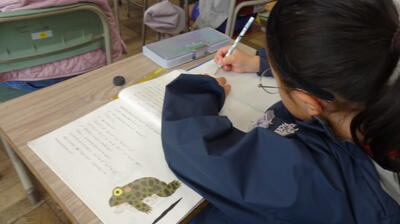

登場人物の気持ちになって読もう(3年生)

3年生の最初の国語の学習は音読の工夫です。

登場人物の気持ちになって読むにはどうしたらいいかな?

「グローブみたいなかえるのあくびは、こんな感じだと思うよ!」

「なるほど!」「こんな感じかも!?」

「他の登場人物の動きも実際にやってみたら、どんな感じになるかな?」

「どっすん・ぼこ」横綱のようなかえるのジャンプは、力強い動き。

次は、すいせんになり切って、ラッパを吹いてみます。

動作化することで、登場人物の特徴や気持ちに気付くことができます。

気付いた特徴や気持ちを音読で表すには、どんな読み方がいいのか考えてみよう。

自分が考えた音読の工夫を、友達と共有していきます。

「ゆっくり読むと力強い感じが出ると思うよ」

学級全体で共有しあったあとは、いよいよ音読です。

自分たちでも「読み方が変わった!」と思うほど、音読がレベルアップしました!

<今日のプラスワン>

今日の給食は、月に1度の「うつのみやトマト給食」でした。

今日のメニューは「チキントマトソースのペンネ」です。

おまけをもう一つ。学校の藤棚が見ごろを迎え、ステキな花を咲かせています。