活動の様子

算数・公開授業(3年生)&授業研究会

3年生の算数で、先生方の授業力向上を目指すための公開授業が行われました。

今回は指導の先生をお招きしての研修なので、学校中の先生が参観に来ています。

今日の学習は、割り算の余りの処理の仕方についてです。

全部の球を箱に入れるには、何箱必要なのかな?

まずはしっかりと自分の考えをもつことが大切です。

「私はこう考えたよ」「みんなの考えはどうかな?」

「タブレットを使って確かめてみよう!」

「実際に入れてみたらどうなるかな?」

いろいろな方法で子供たちの理解を深めていきました。

放課後には、先生方による授業研究会が開かれました。

こちらも、よりよい授業作りを目指し、熱い議論が交わされました。

<今日のプラスワン>

今日の給食は7/26(日本時間では7/27)から始まるパリオリンピック応援給食です。

今日はオリンピック発祥の地ギリシャの料理、ムサカ(茄子のミートグラタン)とレヴィスィア・スーパ(ひよこ豆のスープ)でした。

全校奉仕作業実

暑さの合間を縫って。全校奉仕作業が行われました。

熱中症予防のため予定を変更し、暑くなる前の朝の学習の時間に行いました。

学年ごとに分かれて校庭の草むしりを行うグループと…

いきいき班ごとに花壇の草取りを行うグループに分かれて作業しました。

とてもよく働く南の子。

短い時間でしたが、あっという間に花壇がきれいになりました!

みんなで学校をきれいにすると、もっともっと学校が好きになるね!

手洗いは大変だ!(6年生)

高学年の家庭科で学習するのは、調理と裁縫だけではありません。

今日は、手洗いでの洗濯に挑戦です。

小さなたらいを使って、家から持ってきた靴下などを洗います。

靴下は押し洗いではきれいにならなさそう…。

洗濯板を使うとしっかり洗えるよ。

「この方が力が入って洗いやすよ!」

「洗濯板って、きれいになるけど疲れるね」

水を変えてきれいにすすげば完了です。

乾きやすさを考えて干すのも大切です。

手洗いの仕方をマスターしたから、これからは自分の小物は自分で洗えるね!

<今日のプラスワン>

今日は七夕給食でした。

天の川をイメージした「七夕汁」

デザートも天の川でした。

いきいきタイム

南小では、特色ある学校づくり「なかよし活動」の1つとして、異学年交流活動の充実を図っています。

今日のロング昼休みは、縦割り班(いきいき班)での共遊タイム「いきいきタイム」でした。

いきいきタイムでは、6年生の班長さんが中心となって遊びを進めていきます。

1~6年生が一緒に遊ぶなかで、上学年が下学年にボールを譲ってあげるなど、思いやりある行動があちこちで見られました。

熱中症にならないよう、しっかり水分をとってね。

いきいきタイムの終わりには、6年生を中心に振り返りを行います。

教室に戻るときも、上学年と下学年が仲良く帰っていく様子が見られました。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、5年1組の給食委員が考えたリクエスト給食でした。

算数コース別学習(6年生)

南小では、4年生以上の算数で、コース別少人数学習を行っています。

コースは、学習を進める速さや難易度別に3つに分かれています。

2学級を3つのコースに分けることで、普段より少ない人数で学習を行うことができます。

コースは、事前のテストの結果と児童の希望で決まります。

人数が少ないので、個別に指導の時間も多くなり、

周りの友達への質問や相談も安心してできるのも良いところです。

自分のペースで学習を進めることができるので、楽しく取り組むことができます。

今後も、児童一人一人の学力向上を目指し、少人数コース別学習の充実を図ってまいります。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、6年1組の給食委員が考えたリクエスト給食でした。

リクエスト内容は、からあげと豚汁でした。

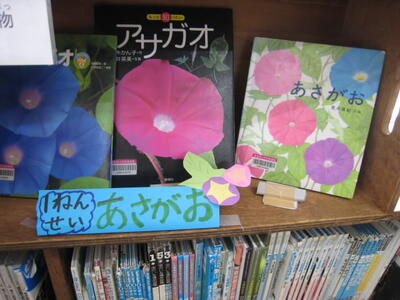

大きくなあれ!ぼく・わたしのアサガオ!(1年生)

1年生が育てているアサガオがきれいな花を咲かせています。

1年生が、自分のアサガオの観察をしていました。

前回のときと比べて、変わったところはどこかな?

よく見て、アサガオの秘密を見つけちゃおう!

「小さい葉っぱと大きい葉っぱは触り心地が違うみたい」

「ぼくのアサガオは二色の花が咲いたよ!」

「見て!こんなに伸びたつるの先につぼみがあるよ!」

「私のアサガオと同じかな?」

教室に戻って色塗りをします。

大好きなアサガオ、上手にかけたね!

コメントもアサガオに対する愛情でいっぱいです。

もっとたくさん花が咲くといいね!

手縫いに挑戦!(5年生)

現在、5年生の家庭科では、手縫いに挑戦中です。

最初に習うのは、玉結びと玉止めですが…

針を持つのも初めてという子がほとんどなので、まずは針に糸を通すことが関門です!

その後も、なかなか思い通りにいかず、苦戦中。

「うわあ、思ったより難しいかも!」

お家で縫い物をしているのかな?なかなか上手な手付きですね。

何度も挑戦するうちに少しずつコツを覚えてきた子供たち。

「見て見て!きれいに出来た!」

先に合格した子たちが、ミニ先生となって教えて回ります。

「やったあ!上手にできるようになったよ!」

並縫いなどもマスターしたら、小物作りに挑戦する予定です。

大好き!雀宮! 町たんけん(2年生)

2年生の生活科で、町たんけんに出かけました。

安全確保のため、引率ボランティアとして、たくさんの保護者の方がご協力くださいました。

当日は、3方向のコースに分かれ、地域の様子を観察するとともに、地域にあるお店を見学しました。

こちらは「北コース」。

「角衣料品店」様。

「お菓子処 雅洞」様。

「スズメ薬局」様。

「南コース」。

「木村のかきもち」様。

「髙田屋」様。

「業務スーパー雀宮店」様。

「西コース」。

「さつき文具」様。

「さつき団地郵便局」様。

「福富商店」様。

どこのお店でも、おいそがしい中、子供たちの質問に答えたりお店の説明をしたりとご対応くださり、子供たちがますます雀宮地域が好きになる、そんな活動にすることができました。

ご協力いただきました保護者ボランティアの皆様、ご対応いただきました各店舗様、本当にありがとうございました!

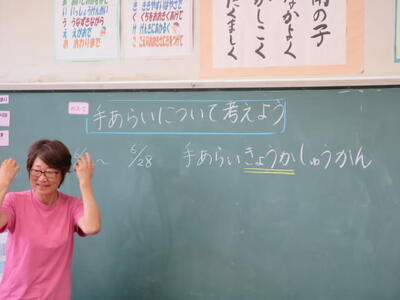

ピカピカ手洗い!(2年生)

今週は、「手洗い週間」です。

2年生の学活では、正しい手洗いについて学習していました。

「汚れがなくても石鹸をつけて洗うのは、どうしてでしょう?」

「目に見えないバイキンがついているからです」

1年生の「手洗い教室」の時、ブラックライトで見たよね。よく覚えていました!

「同じところだけを洗っていればいいかな?」

「手首まで洗わなきゃダメ」

「指はこうやって洗うんだよ」

「爪は手のひらでゴシゴシするんだよ!」

みんな、よく知っていますね。

それでは「手洗いの歌」に合わせて、練習してみましょう。

楽しい歌に乗せて、洗い残しがないように手洗いの仕方を教えてくれます。

今度は、実際に手を洗ってみましょう。

手洗いの歌に合わせて、手首もしっかり洗います。

よくすすいだら、きれいなハンカチで手を拭こう!

「いつもよりきれいに洗えたよ!」

正しい手洗いの仕方をしっかり身に付けて、いつもピカピカの手でいましょうね!

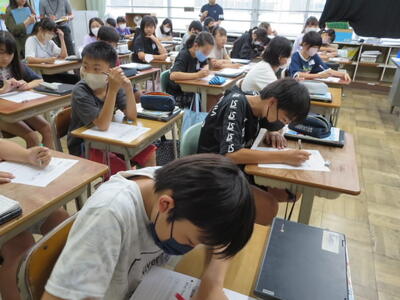

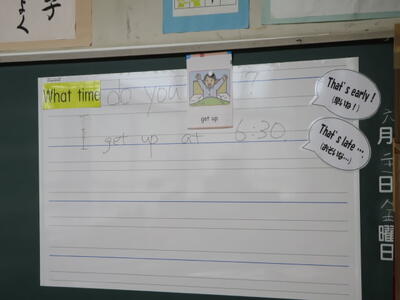

What time do you get up?(6年生)

今回の一人一授業研修は、6年生の外国語で行われました。

今日のめあては「何時になにをするのかを尋ねる言い方を知ろう」です。

まずは、「この先生は誰でしょう」クイズです。

先生たちの生活の様子から、「〇時」と「〇〇をする」という言い方に興味をもたせます。

「え~、誰だろう?」

先生たちの意外な一面を知り、嬉しそうな子供たち。

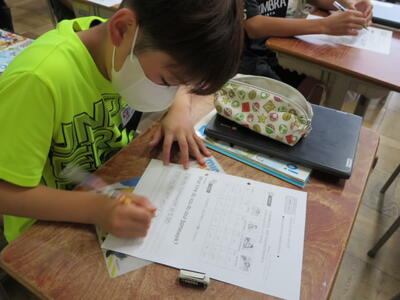

盛り上がったところで、次は自分たちの生活の様子と時間をプリントに書いてみましょう。

今日、使うフレーズはこれです。相手の言葉にリアクションを付けられると、さらにGoodですね!

それでは、隣りの友達と互いの生活時間を尋ね合ってみましょう。

困ったら、黒板を見たり先生に助けてもらったりできます。

相手を変えながら何回も繰り替えすことで、英語の言い方が自然と口から出てくるようになります。

最後に、今日使ったフレーズを、一つ一つの単語を口にしながら書いていきます。

小学校の外国語活動では、話す・聞く・書くを繰り返すことで英語表現に慣れ親しむとともに、実際でやりとりで使ってみることで英語表現への理解を深めていきます。

リコーダー講習会(3年生)

3年生から始まったリコーダーの学習。

今日は、東京から講師の先生をお招きしてリコーダー講習会が開かれました。

講習会では、先生から上手にリコーダーを吹くために大切な3つの約束を教えていただきました。

3つの約束を意識して吹くと、何だか上手になったみたい!

大きさの違うリコーダーを使って、いろいろな曲も演奏してくださいました。

子供たちが大好きなアニメの曲を選んで演奏してくれたので…

子供たちも思わずこの笑顔!

いきなりのリクエストにも、即興でステキな演奏を聞かせてくれる先生の姿に、

「いっぱい練習したら、私たちもあんなふうに吹けるかな」

これからのリコーダー学習に夢が広がる講習会となりました。

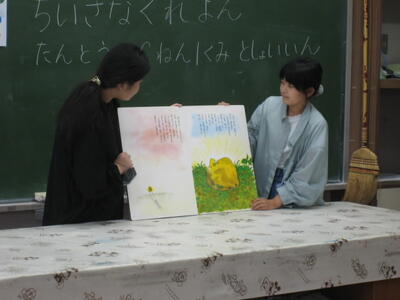

雨の日のお楽しみ

今日はあいにくの雨。

業間も昼休みも、校庭で遊ぶことができませんでした。

そんな雨の日ですが、何やらうれしそうに図工室に集まる子供たちが…。

雨の日だけのお楽しみ。

図書委員による「雨の日の読み聞かせ」が始まりました!

告知ポスターを見て楽しみにしていた子、図工室前のディスプレイを見て寄ってみた子。

読み聞かせの始まりを今か今かと待っています。

業間の読み聞かせは、6年生による「ちいさな くれよん」です。

読み聞かせを聞きに集まった子も、マナーを守って静かに聞いていました。

雨の日のお楽しみは、これからも継続して行われるようです。

5・6年生の図書委員が低学年のためにと考えた、ステキなイベントでした。

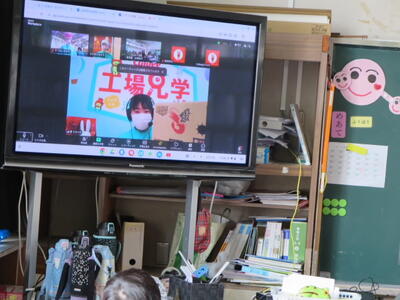

カルビー工場オンライン見学(3年生)

3年生の社会科の学習で、オンラインでの工場見学を行いました。

見学したのは、カルビー清原工場。

フルグラやかっぱえびせんができるまでの工程を、工場からのライブ中継やクイズを交えながら生解説してくれます。

オンライン見学の良いところは、生産ラインの様子を間近に見られたり、一般の人は入れない場所まで見られるところです。

長いベルトコンベアを通りながらフルグラが出来上がる様子に、みんな、目が釘付け。

オートメーションで箱詰めをしてくれる機械にはびっくり!

「すごいね!」

作り方が分かったら、本物のフルグラの中からドライフルーツやひまわりの種を探してみました。

「いろいろ入っているんだね」

かっぱえびせんの製造工程も見ることができました。

最後に嬉しいサプライズが!

お土産にかっぱえびせんもいただけると言うのです!

「欲しい!」「ちょうだい!」

手を伸ばす子供たちに向かって、画面の中のお姉さんが箱を放ると…

なんと、教室の先生が見事にキャッチ!無事に子供たちのもとに届きました!

少しだけだけどフルグラの試食もできて、大満足!

美味しくて、勉強になった1時間でした!

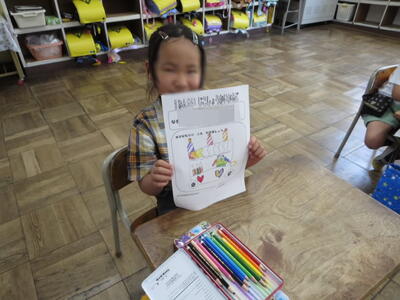

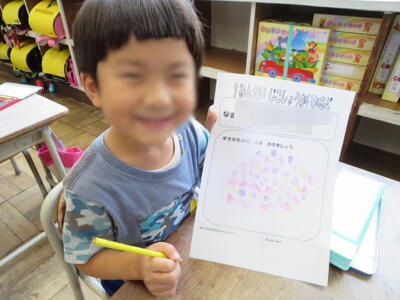

ぼく・わたしの好きなもの(1年生)

1年の図工の時間です。

みんなが夢中で書いているのは…

「ぼく・わたしの好きなもの」です。

「ぼくは大好きなウルトラマンをかくよ!」

「見て!見て! 上手にかけたでしょう!」

「前に出て、お友達に紹介したい人」「はーい!!」

低学年の子は、自分のことを知ってもらうのが大好きです。

自分の好きなものを聞いてもらって、みんな、とっても嬉しそう。

お友達が発表すると、自然に拍手が起こるのも1年生のステキなところ。

たくさんの「好きなもの」で、幸せいっぱいの教室になりました。

<今日のプラスワン>

今日の給食は「うつのみやトマト給食」です。

麦入りワカメご飯、フレッシュトマトソースのモロフライ、みそ汁、牛乳

6/15の県民の日に合わせ、デザートは県鳥「オオルリ」のるりちゃんのゼリーでした。

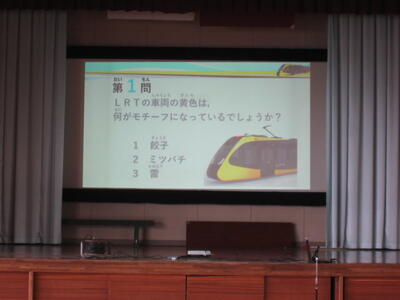

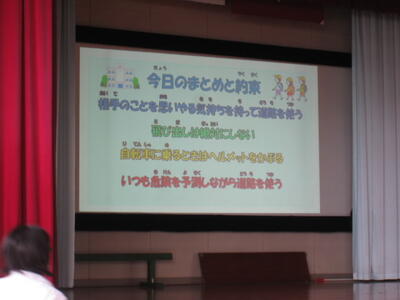

交通安全教室

全校児童を対象に、今年度も交通安全教室を実施しました。

講師は宇都宮市生活安全課の皆様です。

教室は、1~3学年と4~6学年に分かれて行われました。

下学年の教室では、主に歩行時のルールやマナーについて学びます。

1年生でも分かりやすいよう、子供たちが大好きなクイズを交えて進められました。

みんな、一生懸命、耳を傾けていました。

子供たちと先生が参加する実験コーナーもありました。

走っていると視野が狭くなり、周囲の様子が目に入らなくなることが分かりました。

交差点では、必ず一時停止して周囲の安全を確認することが大切ですね!

自転車走行時のヘルメット着用の有無の違いについての実験や、LRTについてのクイズもありました。

最後は、宇都宮ブリッツェン監修の自転車の安全な乗り方についての映画です。

本物の選手が出演した映画では、クイズで楽しく自転車の走行のルールやマナーのおさらいができました。

こちらは上学年の様子です。

上学年ならば、クイズは全問正解できたかな?

上学年では、主に自転車走行でのルールやマナーについて学びました。

楽しみながら、しっかりと交通ルールやマナーを確認できた1時間でした。

明日からも、事故の無いよう安全に気を付けましょう!

プールシーズン開幕!(5年生)

2024年度のプール使用トップバッターは5年生でした!

最高気温29度が予報される絶好のプール日和です。

1年ぶりのプールに、子供たちは大喜び。

プールに子供たちの歓声が響きます!

水慣れが済んだら、5年生は泳力別のコースに分かれて練習です。

水がちょっと苦手な人のコース。ますはバタ足の練習から!

少し泳げる人のコース。クロールや平泳ぎのマスターを目指します。

泳ぎに自信のある人のコース。とにかく泳ぎまくるぞ!

自分の泳力に合わせたコースを自分で選び、自分の目標に向かって練習をしていきます。

プール事故を防ぐため、今年度も、指導者のほかに、全体を監視する教員を配置します。

こちらも事故を防ぐための「バディシステム」。

2人1組でバディを組み、点呼の際に互いの安全を確認し合うことで、事故を防ぎます。

楽しかったプールの後は、シャワーで頭と体をしっかり洗いましょう。

「楽しかった~!」「気持ちよかったよ!」

みんな、大好きなプール。

今年も事故なく、安全に学習できるよう支援してまいります。

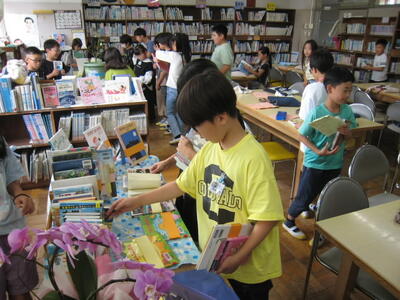

図書室大好き!(4年生)

南小の図書室は、子供たちにたくさん本を読んでもらおうと、いろいろな工夫をしています。

今日は、4年生の図書室利用の日でした。

図書室利用の時間では、最初に司書の先生に読み聞かせをしてもらいます。

今日は「さっちゃんのまほうのて」というお話です。

みんな、お話しの世界に引き込まれ、真剣な表情で聴いていました。

読み聞かせが終わったら、今日借りていく本を選びます。

人気は「図書委員のおすすめ本」のコーナー。

思わず手に取りたくなる本が並んでいます。

他にも、各学年の学習内容に関連した本が、分かりやすく並べてあります。

手作りディスプレイもステキで、ついつい読みたくなってしまいます。

本が決まったら、貸出手続きをしてもらいます。

本を読んだら、しっかり「読書の記録」に書いておきましょう。

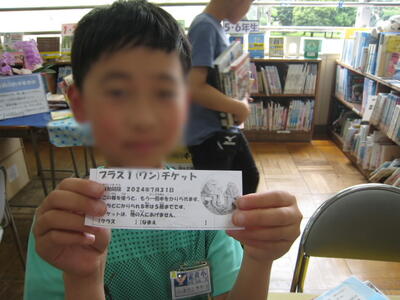

たくさん読むと、本が1冊多く借りられる「プラス1チケット」がもらえます。

これも、子供たちに大人気です。

借り終わった人から本を読み始めたら…

いつの間にかみんな夢中で本を読み始め、図書室が静かになっていました。

「読書は心の栄養」。

たくさんの栄養をとってもらうために、子供たちが自然に本を読みたくなる工夫がいっぱいの図書室です。

<今日のプラスワン>

図書室には、子供たちが夢中になる秘密がもう一つあります。

みんなが見守る先にいるのは…

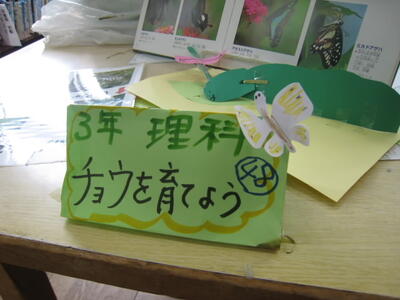

まだ羽が伸び切っていない、羽化したばかりのアゲハチョウ!!

司書の先生が、3年生の学習内容に合わせてチョウの成長が観察できるようにと、置いてくれたものです。

卵から成長を見守ってきたアゲハチョウはサナギになり、タイミングが良いと羽化して飛び立つところが見られます。

本で学んで、実際にその様子見ることができる。

子供たちにとっては宝箱のようですね!

運動委員会によるプール清掃

委員会の時間を使って、5・6年生の運動委員がプールサイドの清掃をしてくれました。

プールサイドに残った小さな草まで見逃さず、きれいに取る運動委員さん。

こんなにたくさん集まりました。

トイレットペーパーの補充も忘れてはいけませんね。

「先生、ここのベンチを動かしてもいいですか?」

見学者の待機場所も、進んでベンチを動かし…

きれいに掃き掃除をしました。

出入口の砂も丁寧に掃き出して

こんなにピカピカになりました!

コースロープを張って

浮かんでいるごみを取れば…

さあ!もういつでもプールに入れます!

プールをきれいにしてくれた運動委員会の皆さん。

自分から仕事を探し、進んで働く「やる気パワー」がステキでした!

いい声!いい音!(3年生)

3年生の音楽の学習をのぞいてみました。

「小さな世界」の歌から授業が始まり、

4月から学習した歌を次々と歌っていきます。

口を大きく開けた、元気いっぱいの歌声が響きます。

体全体でリズムを取りながら歌う歌もありました。

自分で考えた動きで、4拍子を刻みます。

ドレミで歌ってみたあと、曲に合わせて鍵盤ハーモニカの指の動きを練習しました。

今度は、実際に鍵盤ハーモニカで練習しましょう。

でも、まだ音は出しません。指の動きをしっかりとマスターします。

3年生が演奏する曲は、「指またぎ」や「指くぐり」があって、なかなか大変。

「ここは、こうするんだよ」

音楽の時間も、自然に友達同士で教え合う姿が見られました。

「完璧にできたよ!」指の動きは、ばっちりのようです!

最後は、みんなで音を出して演奏してみました。

指の動きをしっかり練習したので、1回できれいにそろって演奏することができました!

楽器の演奏も、基礎練習の繰り返しは上達への早道のようですね!

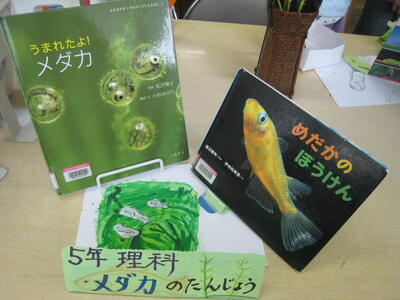

<今日のプラスワン>

学校業務の奥先生が、ちゅんちゅん池を整備してくださいました。

池に近付き過ぎて落ちないように周囲に柵を作り…

メダカを放流!

気持ち良さそうに泳ぐメダカたち。

子供たちの楽しみが、また一つ増えました!

プール開きまでもう少し

プールシーズンを前に、学校機動班によるプール清掃が行われました。

朝から1日がかりの作業です。

機械を使ってプール内の汚れを落としたり、

プールサイドの草むしりをしてくれました。

半年間分の汚れが溜まったプールでしたが…

こんなにきれいになりました!

あんなに草が生えていたプールサイドもすっきりです。

最後は、先生方で仕上げをして、すっかりきれいになりました。

今年のプール開きは6/10の予定です。

楽しいプール学習が始まるのが、楽しみですね!