文字

背景

行間

活動の様子

2月5日(木)3年生がクラブ見学を行いました!

3年生が4年生から始まる「クラブ活動」に向けて、各クラブの様子を見学しました 。この見学は、3年生がクラブ活動への理解を深め、自分に合ったクラブを選択する手がかりにすることを目的としています 。

3年生は、担任の先生の引率のもと、各クラブを回って見学しました 。

上級生たちが自分たちで計画し、運営する自主的な姿に、3年生は興味津々で見入っていました。音楽室から流れる音色や、家庭科室・教室での丁寧な作品作りに、「すごい!」と感心の声が上がっていました。体育館や校庭では、上級生が協力してスポーツを楽しむ活気ある姿が見られました。

見学を終えた3年生は、今後カードに感想を記入し、自分の興味を整理していきます 。

3年生の皆さん、来年度から始まる新しい活動が今から楽しみですね!

2月4日(水)授業参観および学級懇談会を実施しました

今年度最後となる授業参観および学級懇談会を開催いたしました 。多くの保護者の皆様にご来校いただき、子どもたちが学校生活の中で意欲的に活動する姿を届けることができました 。

各学年、1年間の学習の成果を存分に発揮できる内容に取り組みました 。

1年生は生活科で「できるようになったこと発表会」を行い、自信を持って発表する姿が見られました 。

2年生は音楽室での合奏や、図工の創作活動に熱心に取り組みました 。

3年生は算数で「そろばん」に集中して取り組み、4年生は総合的な学習の時間に「二分の一成人式」を挙行し、これまでの感謝とこれからの決意を伝えました 。

5年生は道徳や国語で考えを深め、6年生は体育館にて「感謝の会」を行い、卒業を前に成長した姿を保護者の方々に披露しました 。

チャレンジ学級は チャレンジ感謝の会を行い、温かな雰囲気の中で交流を深めました 。

授業参観後には、各教室等で学級懇談会が行われました 。今年度1年間の教育活動や学級経営を振り返り、保護者の皆様と共有することで、次年度に向けた準備を整える貴重な時間となりました 。

2月3日(火) 箸づかいの名人は誰だ?「豆つかみ大会」を開催しました

2月3日(火)に「給食週間」に合わせ 、給食委員会が主催する「豆つかみ大会」を実施しました 。

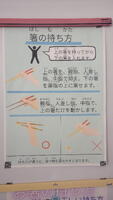

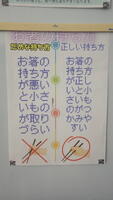

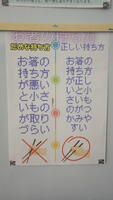

今年の給食週間では「友好都市うるま市との交流献立」「渋谷区との交流献立」を実施しました。また 、日本の食文化に欠かせない「箸」を正しく使うことにも焦点を当てて実施しました 。

この日は1~3年生を対象として、ランチルームを会場に、昼休みを使って実施しました 。

お皿に入った大豆を、箸を使って隣のお皿へどれだけ速く移せるかを競いました 。

この競技の目的は、正しい箸の持ち方や使い方を意識し、楽しみながら実践することを目指しています 。

参加した児童たちは真剣そのもの。周囲の応援を受けながら、集中して豆を一粒ずつ丁寧に、かつスピーディーに運んでいました。

参加した児童には、頑張った証として「はしマスター」シールが贈られました 。

給食週間期間中、豆つかみ大会の他にも、給食委員による活動紹介ビデオの放映や給食クイズ、調理員さんへの感謝の手紙の贈呈など、様々なイベントが行われました 。

今回の大会をきっかけに、毎日の食事でも正しい箸の持ち方を意識して、楽しく健康に食事をしてほしいと願っています。

2月3日(火) 地域の皆様へ感謝を込めて「感謝の会」を実施しました

2月3日(火)、朝会の時間に日頃から本校の教育活動を支えてくださっている地域の皆様をお招きし、「感謝の会」を実施しました 。

この会は、子供たちが自分たちの学校生活が多くの人々の協力によって支えられていることを自覚し、感謝の気持ちを伝えることを目的として、児童会(企画委員会・代表委員会)が中心となって計画・運営したものです 。

当日は、登下校を見守ってくださる安全ボランティアの皆様、豊かな心を育む読み聞かせ・図書館ボランティアの皆様、そして交通指導員さんをご招待しました 。

企画委員長による「感謝の言葉」に続き、全校児童で心を込めて書いたお手紙と、色鮮やかなお花を贈呈しました 。

音楽朝会で練習してきた「ありがとうの花」を全員で合唱し、体育館いっぱいに感謝の歌声を響かせました 。

招待者代表の方からのお話や校長先生のお話を聞き、児童一人ひとりが改めて「自分たちは多くの方々に見守られているんだ」という心強さを感じたようです 。 会の終わりには、再び大きな拍手で見送り、地域と学校の絆がより一層深まる素敵な時間となりました 。

ご多用の中ご出席いただいた皆様、そして日々子供たちのために活動してくださっている全てのボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

これからも西が岡小学校をよろしくお願いいたします!

1月28日(水) 子どもの健康を考える「学校保健・学校給食委員会」を開催しました

「学校保健・学校給食委員会」を開催いたしました。

この会議は、児童の健康課題(体力・保健・給食)について、学校医の先生、保護者の皆様、教職員が共に学び、話し合う大切な場です。当日は、各学年の保健・給食委員の皆様など、多くの保護者の方々にご出席いただきました。

会議の冒頭では、各担当より今年度の取り組みと現状について報告を行いました。

体育部からは、新体力テストの結果から見える、西が岡小の子供たちの体力の現状と、今後の体力向上に向けた取組について。

養護教諭からは、定期健康診断の結果や、日頃の保健室の利用状況から見える健康課題について。

食育主任・学校栄養士からは、毎日の給食の様子や、食に関するアンケート結果、食育の授業の成果について説明をしました。

協議の時間には、意見共有ソフトを活用し、保護者の皆様から「家庭での様子」や「学校への期待」など、リアルタイムでたくさんの貴重なご意見をいただきました。

後半は、学校医の先生をお招きし、「最近の健康課題と子供の健康づくりについて~子どもたちとSNSやゲームの世界~」というテーマでお話を伺いました。専門的な知見から、現代の子どもたちを取り巻く健康上の注意点や、家庭と学校が連携して取り組むべきポイントを分かりやすくご指導いただきました。

今回の委員会でいただいたご意見は、今後の学校経営や保健・給食指導にしっかりと反映させてまいります。