文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

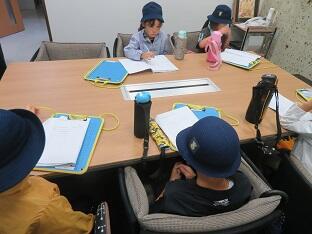

10月21日 1年遠足に向けて

もうすぐ1年生は遠足です。子供たちは,自分が遊ぶ乗り物を選び,グループごとにどの乗り物をどのような順序で回っていくかを話し合っています。みんな遠足をとても楽しみにしているようです。

10月18日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,ココア揚げパン,牛乳,オムレツ,こふきいも,はくさいスープです。

毎月19日は「食育の日」です。給食に時間に「食事マナークイズ」が放送されています。きょうは,次のようなクイズが出題されました。「パンはそのままかじって食べてよい」〇か✖か。正解は✖だそうです。パンは一口一口ちぎって食べるのがマナーのようです。きょうの揚げパンはちぎるのが難しそうですが,袋の中でちぎることができます。上手にできるか,是非,やってみてほしいですね。

きょうもおいしくいただきます!

さて,来週は食事マナー週間です。「箸の持ち方」をテーマに5日間,それぞれに資料が用意されています。ご飯を「あつめる」,豆を「つまむ」・海苔を「まく」,豆腐を「すくう」,ご飯と具を「まぜる」・玉子焼きを「きる」,焼きそばを「はさむ」といったものです。箸は,上手に使うと,様々な機能をもたせることができる優れた食器になります。食事もよりおいしく感じ,一緒に食事をしている人とも楽しい時間を共有できます。是非,これを機会に「正しい箸の持ち方,使い方」について振り返ってみるといいですね。

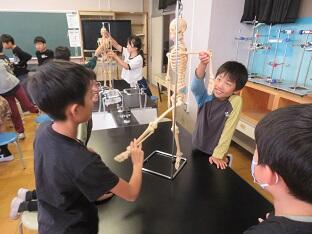

10月18日 4年理科

4年生の理科の授業です。テーマは「ヒトの体のつくりと運動」です。子供たちは人体の骨の模型を観察したり動かしたりしています。「ここは出っぱってるんだね」「こんなふうに動くんだ」などとつぶやきながら骨を動かしていました。骨の動きと自分の腕や足の動きを見比べながら観察している子もいます。先生が「骨は何本ぐらいあるんだっけ?」と尋ねると「200本!」と返ってきます。「じゃあ,骨だけで体は動くのかな?」と続けると「筋肉が必要」との答え。「では,これから,骨と筋肉の関係を詳しく調べていくよ」と次の時間の見通しが立てられました。

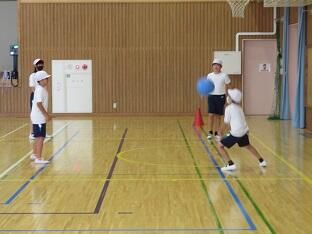

10月18日 5年体育

5年生の体育の時間です。いよいよ運動会の練習が始まりました。ダンスのふりをつけを覚えています。5,6年生は一つ一つの動きも大きいので大変だと思いますが,みんなで精いっぱい踊る楽しさを味わってほしいと思います。

10月17日 見守られながら

きょうの下校は,警察の方,見守り隊の方,防犯協会の方に見守られながらの下校となりました。地域の方の見守りのおかげで,子供たちは安全に登下校できます。いつもありがとうございます。

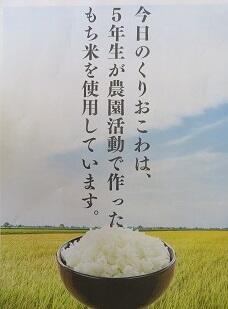

10月17日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,栗おこわ,牛乳,イカメンチ,さっぱりあえ,味噌けんちん汁です。

10月15日は十三夜という「お月見」の日でした。十五夜は知っていても十三夜はあまり聞き慣れないという人もいるかもしれません。十三夜は十五夜の後なので「後の月」とも呼ばれています。どちらか一方だけのお月見だと「かたみ月」と言い,あまりよくないと言われています。

ところで,十五夜はサトイモの収穫時期から「いも名月」などとも呼ばれており,これに対して十三夜は「豆名月」「栗名月」などとも呼ばれているようです。きょうは,秋の味覚の栗のおこわをじっくりと味わってください。

きょうもおいしくいただきます!

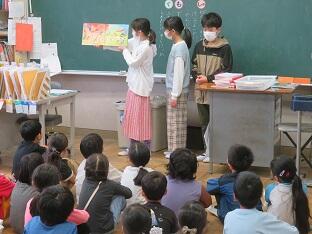

10月17日 第2学期始業式

2学期の始業式を行いました。3年生の代表児童が,2学期に頑張りたいことについて発表しました。読書や学習のこと,習い事のことなど,しっかりと発表できました。校長先生からは,借りた本をもとの位置に戻したり,落ちている荷物を拾って掛けたりするなど,周りの様子に気付いてだれもが努力できることについての話がありました。2学期には,周囲の様子に気付いて行動できる姿を更に高めてほしいと思います。

10月11日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,米粉パン(チョコクリーム),牛乳,ウインナーとトマトのペンネ,ゆで野菜です。

きょうは1学期最後の給食になります。米粉パンの登場です。米粉パンは,その名のとおり小麦粉ではなく米粉(お米の粉)で作ったパンです。小麦粉のパンよりも膨らみにくいので,パン生地を膨らませる効果のある砂糖が多めに配合されているため,甘みを感じやすと思います。よく噛んで味わって食べてください。

きょうもおいしくいただきます!

調理員の皆様,1学期間,おいしい給食をありがとうございました。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

10月11日 第1学期終業式

1学期の終業式を行いました。2年生と4年生の代表児童が,1学期に頑張ったことの発表をしました。学習や生活,挨拶のことなど,努力した様子が伝わりました。校長先生からは「このあと渡される通知表をお家の人と一緒に読んで,1学期に頑張ったことをお家の人と一緒に振り返ってください」との話がありました。

2学期の始業式は17日(木)です。新たな目標をもって元気に登校してほしいです。

10月10日 芸術鑑賞教室

今年の芸術鑑賞教室は「和太鼓」です。劇団の皆様をお招きし「和太鼓パフォーマンス」をテーマに公演をお願いしました。「日本の伝統文化に親しんでいただきたい!」との挨拶にはじまり,和太鼓の歴史や神社での演奏のこと,和太鼓の種類などについても楽しく解説していただきました。

体中に響き渡る音色,全身を包み込むような振動に子供たちはビックリです。下学年の子供たちは,全身で感動を表現します。上学年の子供たちは,激しく動くパフォーマンスに目が釘付けとなり,重厚な音の響きをじっくりと感じていました。

また,何人かの児童は,和太鼓を叩く体験をさせてもらい,子供たち一体となって体育館に響き渡る音の創り手となりました。周囲の子供たちも拍手でリズムを合わせ,音の広がり,躍動感を味わいます。子供たちにとって,身体と心を大きく揺さぶられる貴重な時間となりました。劇団の皆様,素晴らしい演奏とパフォーマンスをありがとうございました。

【下学年】

【上学年】

10月10日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,新米ご飯,牛乳,プルコギ風炒め物,豆腐のかきたまスープ,目の愛護デーブルーベリーゼリーです。

きょう10月10日は目の愛護デーです。目の健康に大切な食材を取り入れたメニューです。目の粘膜を強くし,目の疲れや乾燥を防ぐ働きがあるビタミンAを含むニンジンやニラ。視力低下予防のためのビタミンBを含む豚肉。目の充血や疲れを予防するビタミンCを含む野菜。目の働きを高めるアントシアニンのブルーベリーが取り入れられています。

きょうもおいしくいただきます!

10月10日 5年理科

5年生の理科の授業です。テーマは「流れる水のはたらき」です。子供たちは,これまでに川の上流・中流・下流,それぞれ,流れる水のはたらきにはどのようなものがあるかを予想しています。子供たちのワークシートには,「けずる」「ほる」「ながす」「ためる」などの言葉が見られます。きょうは,実験装置と映像からその予想を確かめていく学習となりました。実験を観察する子供たちからは,「あ,けずれてる。」といった言葉も聞こえてきました。なかなか,実際の様子を確認するのは難しい内容ですが,しっかりと整理して理解を深めてほしいところです。

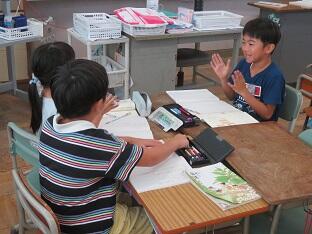

10月10日 図書委員による読み聞かせ

朝の活動の時間に,図書委員による読み聞かせを行いました。2回目ですので,子供たちは「緊張しました」と言いながらも,よりスムースに進めることができたようです。1年生や2年生が楽しめるように本や紙芝居を選び練習を重ねてきたようです。抑揚を付けたり,スピードを変えて読んだりするなど,読み方も上手になりました。低学年の子供たちも,楽しみながら聞いている様子が表情からうかがえます。

10月9日 雨の日の昼休み

昨日から雨が降り続いています。きょうの昼休みは室内で過ごす時間となりました。校舎内を回っていると,いくつかのクラスでは,みんなで遊ぶ時間を過ごしていました。係の子がゲームを企画して楽しく活動しています。

10月9日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,新米ご飯,牛乳,ハッシュドポーク,ゆで野菜,ごまなしミニフィッシュです。

きょうは,ハッシュドポークが登場しました。そこで,「ポーク」についてのクイズが出題されました。「ポーク」とは豚肉のことです。豚肉にはビタミンB1が多く含まれています。「疲れをとる働きのあるビタミンB1ですが,牛肉と比べると豚肉のビタミンB1どのくらい多いでしょうか」答えは,なんと10倍だそうです。びっくりですね。

きょうもおいしくいただきます!

10月9日 6年道徳

6年生の道徳の授業です。テーマは「みんないっしょだよ」です。子供たちは,黒柳徹子さんの生き方を通して,自分たちの生活で生かせることはないかを話し合います。一人一人が真剣に考え,考えを伝えています。

「いじめゼロに大切な考え方だと思う」「クラスの課題が見つかったときに一人で考え込まないで,みんなで解決していけるとよい」「「平等に差別もいじめもないように優しく接したい」「ひとりぼっちになる人がいないように」「みんなで頑張る目標に」「住んでいる国が違う人,障害をもつ人と出会ったときは,変に気を遣わずに自分と一緒という気持ちをもちたい」「ペットへの愛情にも偏りのないように」「困っている人がいたら知らんぷりをしないで」「みんなで協力できることはたくさんあるけれど,それでもいじめが起きてしまっている。いじめをなくすためにも大切な考え」「環境が違うことで差別をするのは違うと分かっていたが,改めてしっかり考えることができた」

このような授業,考える時間の積み重ねによって,一人一人の意識がより高まり,これからの子供たちの生活がより豊かになることを願っています。

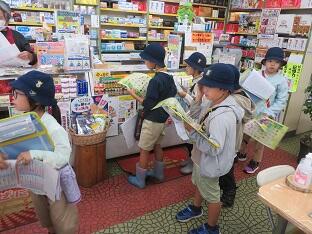

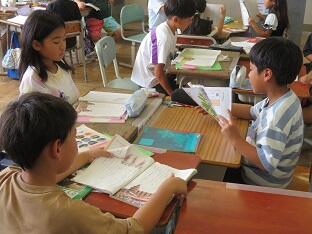

10月8日 2年町たんけん

2年生が生活科の時間に「町たんけん」に出かけました。

2年生の町たんけんは,地域の施設や店舗を見学し,自分たちの生活する地域の様子を知り,働く人との触れ合いを通して地域とつながることが目的となります。子供たちはグループに分かれて,訪問先や質問内容などを決め,挨拶の練習もしてきました。本番では元気に挨拶もできました。

さて,子供たちは,この「町たんけん」からどのようなことを学ぶことができたでしょうか。この後の学習が楽しみになります。グループで見学の計画を立て協力して行動する経験は,今後,社会科や総合的な学習の時間,学校行事に生かされていきます。こういった体験の積み重ねを通して子供たちは成長していきます。

今回,ご協力いただきました地域の皆様,保護者の皆様,お忙しいところ子供たちの活動にご協力くださいましてありがとうございました。丁寧に対応してくださいましたこと,改めて感謝申し上げます。地域に支えられながら子供たちは成長しています。

10月8日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,新米ご飯,牛乳,たらのマリネ,豚肉と切り干し大根の炒め物,海苔ナムルです。

きょうは,今月の好き嫌い克服メニューとして「魚」が登場しました。きょうの魚は「たら」です。「たら」は白身魚で,味は淡白なため,魚が苦手だなという人にもお勧めです。きょうは,揚げてマリネ液を掛けました。

きょうもおいしくいただきます!

10月8日 図書委員による読み聞かせ

図書委員の皆さんが1,2年生の教室で読み聞かせをしました。大型絵本や紙芝居を用意したりするなどして,低学年の子供たちに伝わりやすいように,それぞれに工夫をしてきたようです。低学年の子供たちも,図書委員の語りに熱心に耳を傾けています。「緊張したあ」「拍手して喜んでくれた」など,それぞれに感想を口にしてくれました。こんなところでも異学年の子供たちとのつながりを見ることができます。木曜日にも予定されているようですので,是非,頑張ってほしいと思います。

10月7日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,新米ご飯,牛乳,ひき肉と野菜のあんかけ丼,根菜のすまし汁です。

きょうは「だし」についてのちょっと一言。味噌汁やすまし汁を作るのに「だし」をとります。給食では「かつおぶし」のだしをとって汁物を作っています。きょうのすまし汁,だしの香りも感じながら味わってほしいなあと思っています。

きょうもおいしくいただきます!

10月4日 5年理科

5年生の理科の授業です。テーマは「流れる水のはたらき」です。子供たちは,4年生のときの学習を思い出したり,写真を見ながら疑問に思うことを見つけ出したりして話し合います。そして,タブレットを使って,友達の考えも参考にしながら疑問点のポイントを絞っていきます。

きょうは,子供たちが「不思議だなあ」「調べてみたいなあ」という事柄を出し合い,自分のこれからの学習の見通しをもつ時間となりました。次の時間,子供たちがどんなことを調べていくのか,楽しみになります。

10月4日 6年算数

6年生の算数の授業「比例と反比例」です。きょうは,反比例の2つの数量関係を調べ,式に表す学習です。子供たちは,きまった数を見付けどんな式になるか,友達と話し合っています。比例の学習を思い出しながら,比例と反比例との違いも考えていきます。

式に表すことができると,式を用いてxとyの値を題意に即して導き出していくことになります。何を求めるのか,図をイメージしながら考えていくことも必要になります。友達との学び合いを通して理解を深めてほしいところです。

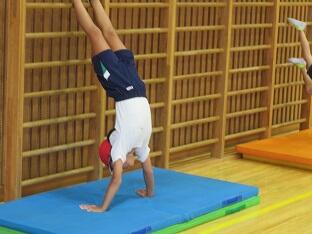

10月4日 3年体育

体育館から,「できた!」と言って笑顔を見せる子の姿が目に留まりました。中をのぞいてみると,3年生が体育の時間にマット運動に取り組んでいました。前転や後転,開脚前転,開脚後転,側転,ブリッジ,倒立など,いろいろな技に挑戦する子供たちの姿が見られます。次第に,あちらこちらから「先生,できた!」と嬉しそうな子供たちの声が響くようになりました。周りの子からも拍手が起きています。「もうちょっとだよ」「頑張って」などの声も聞かれます。

ロイター板を用いて傾斜を付けたり,形状の違うマットを重ねて段差を付けたりと,学習の場にも工夫が見られます。子供たちは,それぞれに自分の挑戦する技を決め,場所も考えながら練習を進めていました。意欲的に続けている様子が見られました。最後の用具の片付けも友達と協力して進めます。みんなよく頑張りましたね。

10月4日 1年算数

1年生の算数の授業です。おや,ゲームをしているのでしょうか。「どの班が高く積み上げられるかな?」子供たちは,高く積み上げる方法を相談しています。様子を見ていると,何やらメモをとる子供たちも見られるようになりました。テーマは「高く積み上げるコツを見付けよう」です。

「大きい箱から積み上げるといいです」「大きい箱でも丈夫なものを下にするといいです」「丸くて穴の開いているカンカンでも平らなところを上にすると積み上げられます」など,子供たちは,活動を通して気が付いたことを発表し始めました。こうやって,立体の形の特徴に気付いていくのです。これからの学習の基礎になるものですね。

10月4日 小中合同あいさつ運動

地域学校園のあいさつ運動です。今年度最後になります。きょうもたくさんの中学生とPTAの方が来校し,元気に「おはようございます」と小学生に挨拶をしてくれました。小学生もあいさつを返しています。笑顔で挨拶を交わす様子はほほえましい光景です。さあ,皆さん,きょうも1日,元気に頑張りましょう!

10月3日 小中合同あいさつ運動

昨日から,今年度2回目の地域学校園のあいさつ運動が始まっています。中学生の皆さんが来校し,小学生と一緒に行います。PTAの方々も協力していただいて挨拶の輪を広げてくださっています。小学生も,久しぶりに卒業生に会えてうれしそうです。恥ずかしそうに通る子もいますが,少しずつでよいので,自分のペースで挨拶ができるようになるといいなあと思っています。「挨拶をする,される」ことによって,気持ちのすがすがしさを感じている子も増えてきたように思います。そんな心地よさをたくさんの子供たちに感じてほしいところです。

今年度の小中合同あいさつ運動は明日も続きます。気持ちのよい挨拶の声が響くことを期待しています。中学生の皆さん,中学校の先生方,PTAの方々,お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

10月2日 ロング昼休み 体育館では・・・

ロング昼休みの時間です。体育館では1年生のある学級が活動しています。転がしドッジボールです。子供たちの発案により始まったクラス遊びのようです。ボールが転がるたびに「キャーキャー」と大騒ぎ。楽しそうです。ルールを覚えてゲームを進めるのは1年生にとっては大きな問題です。それでも,自然に集まって誰が外野に行くかを話し合ったり,集団の中で「じゃあジャンケンで決めよう」とアイディアを出す子が出てきたり,友達との関わりが見られます。慣れてくると少しずつスムースにゲームが進んでいくようになりました。子供たちの「これをやりたい」という気持ちを大切に膨らませてあげたいですね。

10月2日 1年体育

1年生の子供たちが,校庭で楽しそうに活動しています。のぞいてみると,4チームに分かれて「カラーコーン集め競争」をやっているようです。中央に置いてあるカラーコーンを持ち出して,自分の陣地に3つ早く集めたチームが勝ちのようですね。見ると,他のチームから横取りしている子供たちもいます。

「ピー」笛が鳴って2回戦です。繰り返しているうちに子供たちも要領をつかんで,だんだんどの子もスピードアップしてきました。子供たちはいっぱい走ります。頑張ってカラーコーンを取りに行きます。「ガンバレ!ガンバレ!」

「ピー」また笛が鳴りました。おや,後半はずいぶん長い時間ゲームが続いています。どうやら時間を決めて,最終的に集めたカラーコーンの数で勝敗を決めるようです。さっきよりも長い時間子供たちは走り続けます。あちらのチームからカラーコーンを取って,今度はこちらのチームから・・・。応援する子供たちも次第にエキサイトしてきました。「がんばれー!!」「がんばれー!!」

子供たちは,ゲームを楽しみながら,たくさんたくさん走りました。みんなよく頑張りましたね。

10月2日 5年家庭科

5年生は,家庭科の学習でランチョンマットづくりに取り組んでいます。ボランティアの方にもご協力いただき,ミシンの操作や手縫いの仕方,アイロンの掛け方など,一人一人の活動を見守り,支援していただいています。子供たちは,進度の違いはありますが,どの子も目の前の材料と向き合って,頑張って作業を進めています。進度の違いが見られる個人での活動には,特にボランティアさんの力の大きさを感じます。どの子にも丁寧に対応してくださって本当にありがとうございます。

「やったあ・・」と,ちょっと疲れた表情である子が声を上げました。これまで一生懸命に取り組んできて,作り終えた達成感というか,充実感を味わっているようです。世界に一つだけのランチョンマットができ上がりました。作品が仕上がると,子供たちはとてもうれしそうです。どの子にもこんな気持ち,味わってほしいですね。

10月1日 4年理科

4年生の理科の学習です。ポン!ポン!と教室に心地よい音が響いています。テーマは「とじこめた空気の性質」です。子供たちは空気でっぽうを使ってスポンジの玉を飛ばしています。「手ごたえを感じながらやってみよう」と先生が言います。思ったより玉が勢いよく飛ぶので子供たちも驚いている様子です。途中で,先生が活動を止めて話をします。「手でやると手ごたえがよく分かるよ」と,ある子がつぶやいたそうです。みんなも真似をしてやってみます。「なるほど・・」

10月1日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,新米ご飯,牛乳,セルフ鶏そぼろ丼,野菜の中華和え,味噌汁です。

きょうからご飯のお米は,地区内の農家さんがつくった新米です。ご飯のおいしさを味わってほしいので,今月は「麦入り」ではありません。9月はお米が不足して大変な思いをしました。ご飯を食べられることに感謝して,ひとつぶひとつぶ大切に食べてほしいです。今月は,ご飯の残りが少ないことを期待しています。

きょうもおいしくいただきます!

9月30日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,豚肉と野菜のオイスターソース炒め,豆腐入りかきたま汁,手作りふりかけです。

きょうのふりかけは手作りです。いつもは個包装のふりかけですが,きょうは,ちりめんじゃこときざみのり,いりごま,塩を炒め合わせただけのシンプルなふりかけです。袋のゴミが出ないのもいいですね。残してしまうとゴミになってしまうのでしっかり食べてほしいです。

きょうもおいしくいただきます!

9月27日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,ツナトースト,牛乳,ゆで野菜,ミネストローネスープ,セノビ-ゼリーです。

ミネストローネスープはイタリアの家庭料理で,日本の家庭の味噌汁のように,イタリアでは欠かせない家庭の味です。角切りした野菜やパスタ,豆などを一緒に煮込んで作ります。

きょうもおいしくいただきます!

9月27日 2年国語

2年生の国語の授業です。テーマは言葉集めです。動物や国名,野菜など,グループでテーマを決めてしりとりをしながら言葉を集めていますが,なかなか難しいようです。先生が,様子を見て,「食べ物」をテーマにして広く言葉を集めてみようということになりました。すると,子供たちは,果物や野菜,料理,調味料など,広い範囲の中から言葉をつなげていきました。グループの中で,考えを出し合って,楽しそうに言葉をつないでいきました。

9月26日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,セルフかき揚げ丼(えび・いか入りかき揚げ),おひたし,味噌汁です。

きょうの味噌汁は「なすの味噌汁」です。なすというと,黒くて,他の野菜と比べると親しみにくいようにも感じます。しかし,調理にひと工夫すると,とてもおいしい料理になります。なすの旬は,夏と秋で,「秋茄子は嫁に食わすな」という言葉があるほどおいしいのです。なす自体にはあまり味がなく,どんな料理にも味を合わせることが上手なので,和食・中華・洋食のどの料理にも合う野菜です。

きょうもおいしくいただきます!

9月26日 5年稲刈り体験

5年生の稲刈り体験です。地域の方のご厚意で,5年生は,毎年,田植え体験,稲刈り体験をさせていただいております。5月に自分たちの手で植えた稲の苗が,成長してこんなにも豊かに実りました。落ちている1本の穂先を拾って,「これだけで30粒ぐらいはあるかも」と話す子もいました。きょうは収穫の日です。保護者や地域のボランティアさんにもご協力いただき,安全に稲刈りを進められることに感謝です。ありがとうございます。

子供たちが稲刈り体験に取り組めるのは,田を管理してくださっている方のおかげです。近年は,猛暑続きで水の管理が大変だったことと思います。「今年は実のつき方もいいね」とおっしゃっていました。地域の方に心から御礼申し上げます。

体験前にはなんとなく表情の硬かった子供たちも,体験が進むと次第に慣れて楽しくなってきたのか,笑顔も多く見られるようになりました。「あつーい」とタオルで汗をぬぐいながらも,「ようし!」という声もあちらこちらで聞こえるようになり,表情もだいぶ和らいでいます。「豊作だあ・・」と刈り取った稲の束を抱えて笑顔を見せる子もいました。

9月25日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,チキンカレー,海藻サラダ,ごまなしミニフィッシュです。

きょうは海藻サラダが提供されました。海藻サラダには,わかめ,昆布,赤とさかのり,白とさかのりが入っています。「とさかのり」は,形が鶏のトサカに似ていることから名づけられたそうです。

きょうもおいしくいただきます!

9月25日 1年音楽

1年生の音楽の時間です。テーマは「こんにちは 鍵盤ハーモニカ」で,「息の出し方や指の動かし方に気を付けて楽器に親しむ」ことがねらいとなります。子供たちは音楽が大好きです。早く音を出したくてうずうずしているようですが,みんなで楽しく学習できるように約束を守りながら取り組みます。

まず,指をろうそくに見立てて,火を消すように息を吹きかけ,息の出し方のコツをつかみます。次に,指の動かし方です。音を出さずに空で指を折ってみたり,鍵盤の図に指を置きながら動かしてみたりして練習しました。先生も一人一人しっかり確認しながら,いよいよをみんなで音を出します。「じょうずだね。」と先生も声を掛けながら子供たちを励ましています。友達同士,見たり聴いたりしながら,互いによさやアドバイスを伝え合いました。「リズムがいいね」「指がよくうごいていたね」など,友達との交流もあって楽しい音楽の時間となりました。

9月25日 5年家庭科

5年生はランチョンマットづくりです。ランチョンマットの製作は,ミシンを用いての直線縫いの学習になります。子供たちは,先日,練習布を使ってミシンで直線縫いの練習をしていますのでイメージはできています。これからが本番ですね。きょうは,チャコペンで目印となる折り目の線をつけたりして,ミシン縫いに入る下準備をしています。「間違っちゃった」とつぶやく声も聞こえますが,やり直して頑張っています。「難しいなあ」と思っている子もいるようですが,友達と教え合う姿や,1つ1つ自分の力で作業を頑張ったり先生に質問したりする姿も見られ,前向きに取り組む姿勢が印象に残ります。

9月24日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,モロの和風マリネ,おひたし,切り干し大根の煮つけです。

モロとはサメのことです。サメ料理は,海が遠い内陸地方で貴重なたんぱく源として食べられることが多いようです。栃木県でも,モロは,家庭料理としてもよく食べられています。5月の献立で一番よく食べたメニューは「モロのから揚げ」でした。きょうのモロの和風マリネは,モロを揚げて玉ねぎのさっぱりとしたソースをかけました。味わって食べてほしいです。

きょうもおいしくいただきます!

9月20日 2時間目

2時間目,体育館では5年生が体育の授業中です。ソフトバレーボールの練習をしていました。ボールを落とさずにパスを回していくのはとても大変そうです。「1,2・・」と声を掛けながら頑張っていますが,どのグループも苦戦しています。作戦タイムでは「並び順を変えてみよう」などといった案が出ました。ゲームをするのはまだまだ先になりそうですが,笑顔も見られて楽しみながら活動しているようです。

1年生が校庭に出てきました。1年生は色々なものを画用紙の下に置いて 模様を写し出しているようです。「あ,これ,凸凹してる!」「こんなのができたよ!」いろいろと試して楽しんでいました。重ねて塗って色の変化を楽しんでいる子もいます。

9月19日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,鶏肉のバーベキューソースかけ,からし和え,味噌汁です。

毎月19日は食育の日です。子供たちには,食事マナークイズとして”食器の並べ方”を出題しました。右利きの人の食器の並べ方は,ご飯が左側,汁物が右側です。毎日の給食で,しっかり習慣がつくといいですね。

きょうもおいしくいただきます!

9月19日 雨上がりの休み時間・・

休み時間になって雨が上がりました。校庭には大きな水たまりが・・。早速,1年生の子供たちが遊びに来ます。長靴で水の中を歩いて「波ができたよ。海みたい。」と言ってみたり,砂をけずって「水が流れてる。川ができたあ。」と遊んでみたり。遊びを通して大切な経験をしているかもしれません。チャイムが鳴るとすぐに昇降口へ入っていきました。切り替えもすぐにできました。後には,子供たちが作った幾何学模様が校庭に残っています。

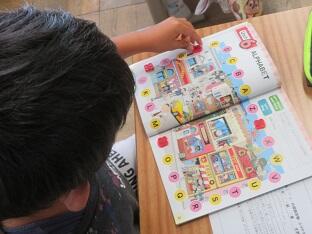

9月19日 3年外国語活動

3年生の外国語活動です。テーマは「ALPHABET」です。アルファベットの大文字に慣れ親しむ活動でした。子供たちは「ABCsong」を歌い,発音にも慣れていきます。ゲームを通して楽しみながら文字を覚えていきます。初めはABC・・・と唱えながらGの文字を見付けていくなど,ゆっくり繰り返し学習していきますが,次第に子供たちは文字を見付けるのが早くなります。振り返りでは「きょうは〇〇を覚えました。この次は後半の文字も覚えたいです。」などの意見も見られます。楽しみながら自然に身に付いていくといいですね。

9月18日 2年国語

2年生の国語の授業です。「ニャーゴ」という物語の音読の練習をしています。この物語は”ニャーゴ”の声に登場人物の気持ちが様々にあらわれてくる話です。子供たちは,グループになって互いに聞き合っていました。声の強弱や間の取り方,スピードなど,場面を思い出して,工夫して音読していきます。中には,文章を覚えて豊かに表現している子もいます。子供たち一人一人が,どのように登場人物の気持ちをとらえているか,音読を聞いていると伝わってきます。

9月18日 いただきます!

給食室からきょうの献立についてお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,セルフメキシカンライス,トマトとたまごのスープです。

セルフメキシカンライスは,自分で具を混ぜて食べましょう。具にはカレー粉が入っているので,食欲のないときにも食べやすく,肉や野菜もバランスよく入っており,彩のよいご飯です。

きょうもおいしくいただきます!

9月17日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,いわしのみりん干し,胡麻和え,味噌けんちん汁,十五夜デザート(みかんゼリー)です。

きょうは十五夜献立です。十五夜(中秋の名月)は,昔の暦で8月15日にあたり,この日の月は,1年で一番美しいと言われてきました。十五夜には月に見立てた15個の団子をお供えします。稲に見立てたススキや,とれたばかりの里芋,秋に収穫した野菜で作ったけんちん汁も欠かせません。秋の収穫に感謝を込めてお祝いします。

9月17日 6年家庭科

6年生の家庭科の授業です。テーマは「生活を豊かにソーイング」です。子供たちは日常の生活で使えるものとしてトードバックを作ります。ボランティアの方にもご協力をいただき,ミシンを使ったり手縫いをしたりして自分のバックを作っていきます。真剣なまなざしでミシンと向き合う子供たちの姿が印象に残ります。「難しい・・」と言いながらも頑張っている姿が見られました。世界に1つだけのトートバック,完成が楽しみですね。

9月17日 2年生活科

2年生の生活科です。来月に実施する「町たんけん」に向けて話し合っています。きょうは,グループごとに,訪問する施設で,どんなことを質問したいかについて話し合っています。「どんなお仕事をしていますか?」「商品は何種類ぐらいありますか?」など,いくつか質問事項が出されました。誰がどの質問をするかについても,質問する順番と一緒に決めているようです。歩く道順を考えたり,インタビューの練習をしたりと,本番までに準備しておくことはまだまだたくさんありそうです。自分たちでアイデアを出し合って,考えながら準備を進めていくと,活動もどんどん楽しくなっていくことでしょう。

9月13日 いただきます!

給食室からきょうの献立をお知らせします。きょうは,コッペパン(チョコクリーム),牛乳,鶏のカチャトーラ,キャベツのスープです。

きょうの給食に提供される鶏のカチャトーラ,「カチャトーラ」というのはイタリア語で「猟師風」という意味です。肉をきのこやトマトソースで煮た料理です。おいしそうですね。

きょうもおいしくいただきます!