活動の様子

益子&真岡に行きました!(4年生)

4年生が、校外学習で益子と真岡に出かけました。

まずは、益子の「つかもと陶芸教室」で絵付け体験に挑戦です。

素焼きのお皿に、染料で絵を描いていきます。

事前に考えておいたアイディアをもとに、思い思いの絵を描いていきます。

ステキな絵が描けました!

この後、釉薬を塗って本焼きをしていただき、11月末頃に出来上がる予定です。

体験の後は、益子焼の特徴の一つである登り窯を見学しました。

お昼ご飯を食べた「益子の森」は、広い芝生広場の周りを…

なだらかな小山が囲んでいます。

美味しいお弁当を食べたあとは、みんなで自然散策をしました。

「展望台、気持ち良かったけど、遠かった~!」

午後は、「真岡市科学教育センター」でプラネタリウム見学です。

星の動きや冬の星座について、分かりやすく教えていただきました。

お天気にも恵まれ、学びの多い一日になりました。

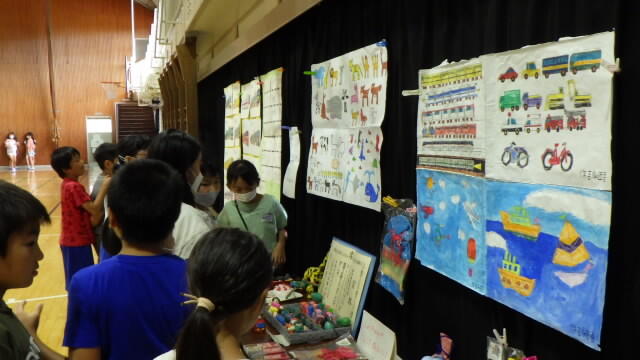

クラブ活動を紹介します(その2)

前回、紹介しきれなかった4つのクラブを紹介します。

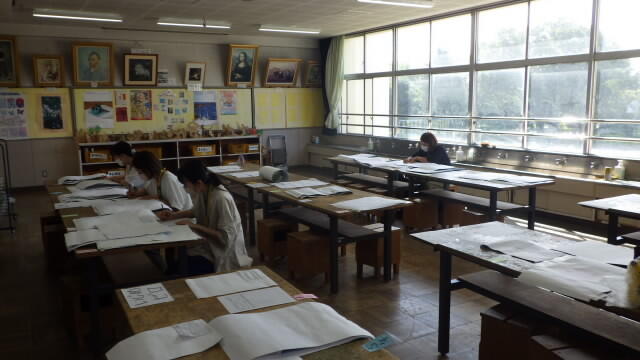

美術クラブです。絵を描くのが好きな人が集まって、イラストを描いています。

お手本を写したり、

模写したりしてイラストを描いていきます。漫画家さんみたいだね!

ステキなイラストが描けました。

こちらは科学クラブです。いろいろな実験をしています。

今日の実験は「スケルトン卵をつくろう」です。殻の付いたままの卵をお酢の中に入れると…

卵の周りにたくさんの泡がついてきました。さあ、この後どうなっていくのかな。

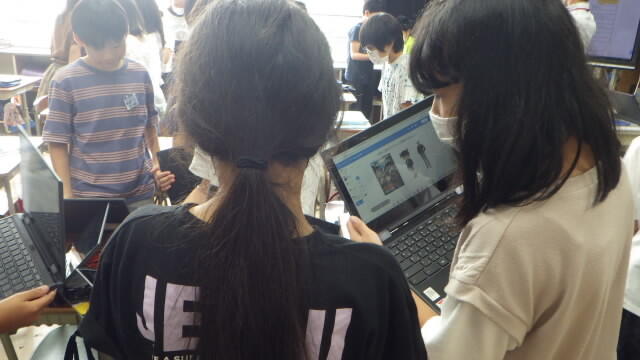

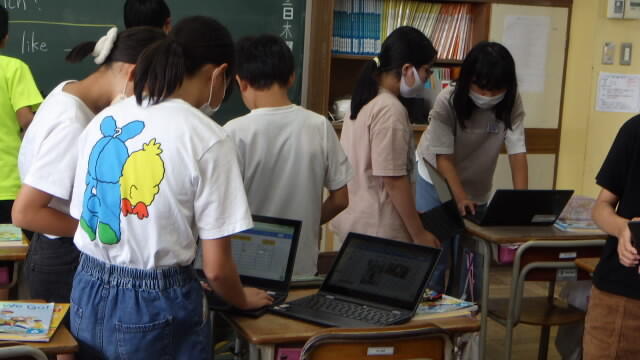

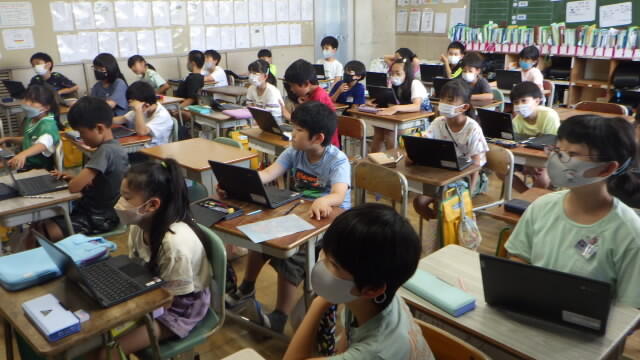

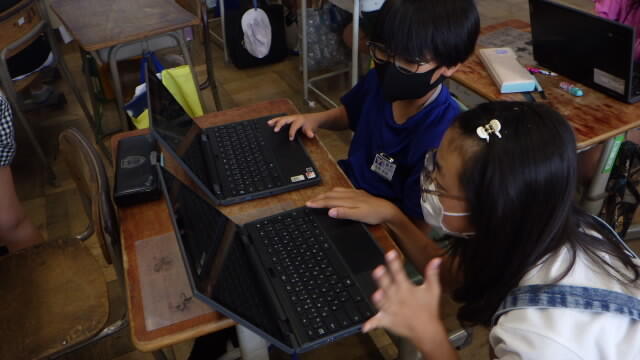

パソコンクラブでは、一人一台端末を使って活動しています。

タイピング検定に挑戦したり、

プログラミングソフトを使ってアニメーションを作ったりしています。

屋外スポーツクラブは、校庭で活動しています。

今日の活動はティーボール。野球に似た運動です。

チームは4~6年生の縦割りです。

ルールが分からないときや上手くできないときは、チーム内の上級生が優しく教えてくれるます。

<今日のプラスワン>

今日の給食は「とちぎ食育推進月間献立」でした。

湯波やかんぴょう、にらなど、栃木の食材をたくさん使った献立です。

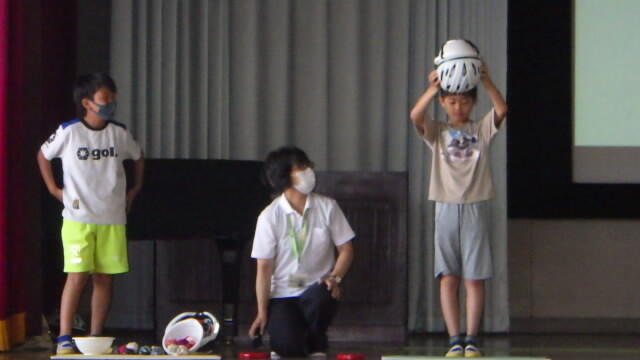

避難訓練(不審者対応)実施

第3回避難訓練を実施しました。今回は、学校内に不審者が侵入した場合を想定しての訓練です。

元警察官のスクールサポーターの方が、不審者を演じながら訓練の様子をチェックしてくださいます。

不審者が校内に侵入しました。今回は1年生の教室に向かっている、という設定です。

放送を聞いた職員が、対応しながら子供たちから引き離します。

応援に駆け付けた職員と一緒に、さすまたを使って不審者を取り押さえました。

職員が対応している間、子供たちは施錠した教室内に隠れています。

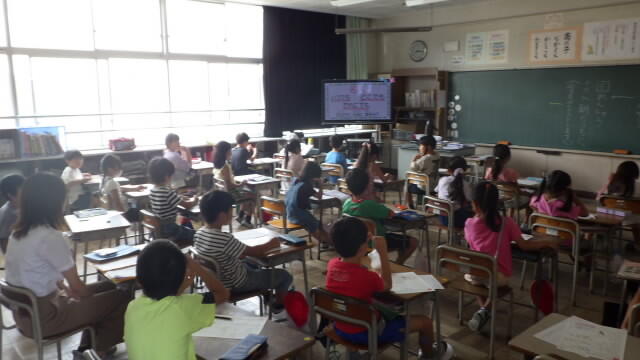

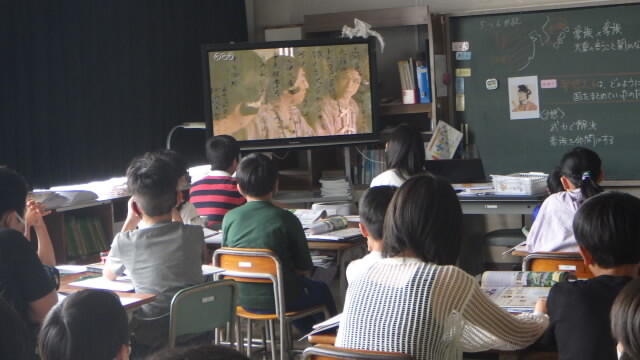

訓練後、全ての児童に状況が分かるように、不審者の様子を写したビデオを流しました。

自分の教室に来たら、どうしたらいいのだろう。どの学年の子も、真剣に見ていました。

最後に、スクールサポーターの方のお話を聞きました。

いろいろな事態を想定して訓練しておくことは、とても大切です。

さすまたの有効的な使い方も教えていただき、教職員にとっても学びの多い訓練となりました。

子供たちが、日頃から「自分の命は 自分で守る」という意識をもって行動できるよう、これからも指導を続けてまいります。

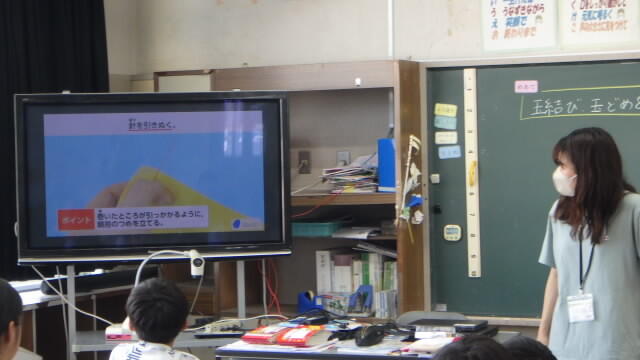

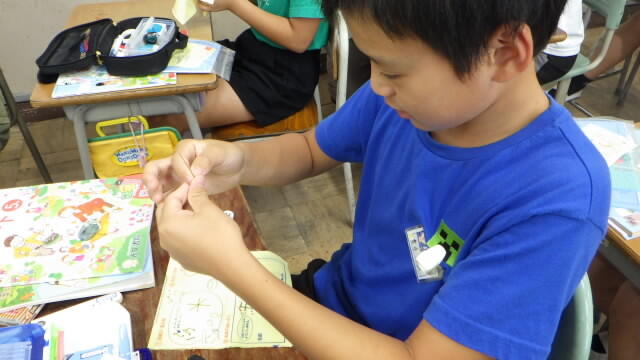

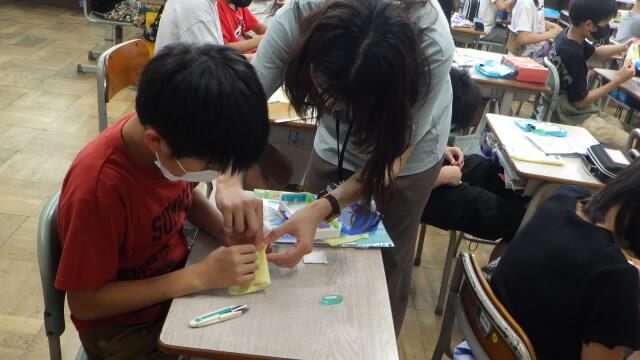

ランチョンマット作り(5年生)

5年生が、家庭科でランチョンマット作りを行いました。

ミシンを使って作るのは初めて。上手にできるかな。

まずは、しつけから。仕付け糸を使って手縫いでしつけをしていきます。

しつけができたら、いよいよミシン縫い。みんな、ちょっと緊張気味の様子。

ミシンボランティアさんに教えてもらったことを思い出しながら、慎重に縫い進めます。

周りが縫えたよ!飾りはどんなのがいいかなあ。

飾りはアイロンでくっつくよ。火傷しないように、こちらも慎重に…。

きれいにしわを伸ばしたら完成です!

きれいに出来ました!

給食の時間が楽しくなりそうですね。

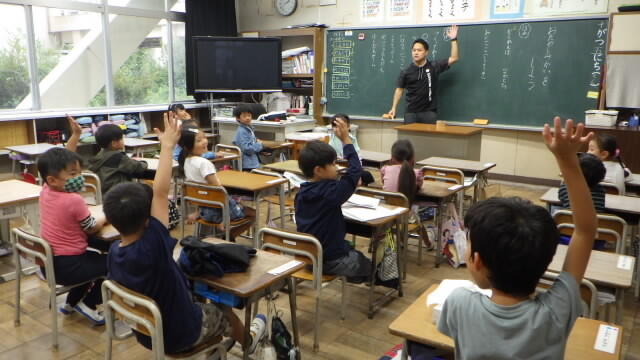

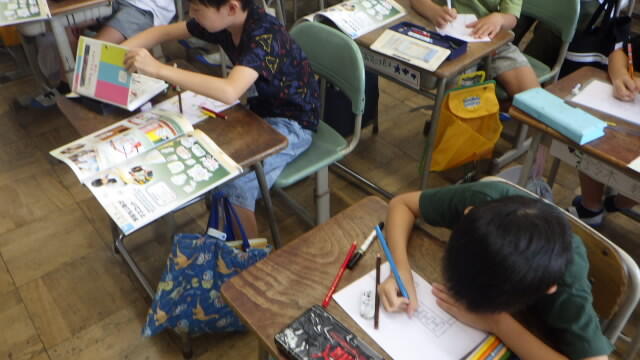

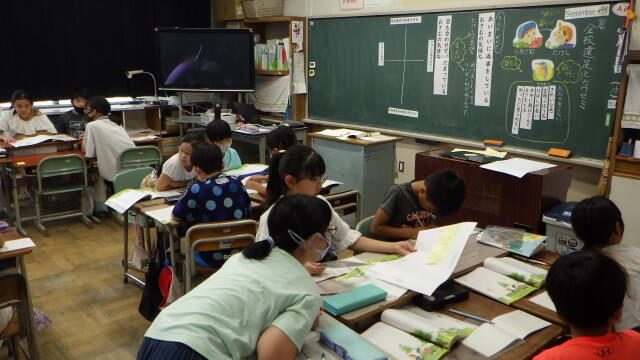

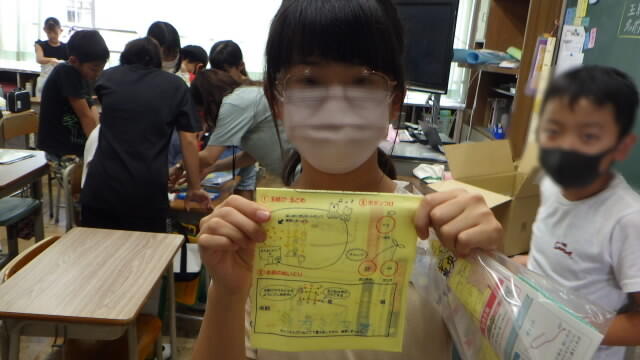

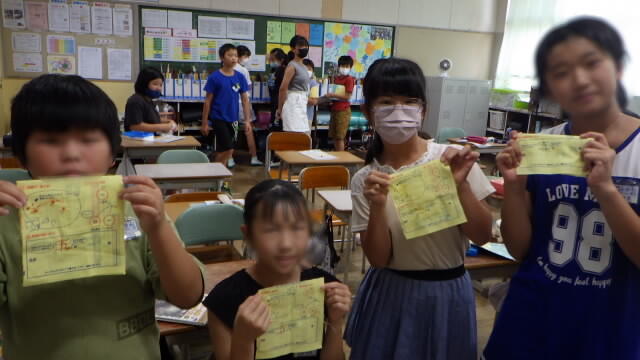

益子の見学が楽しみです(4年生)

4年生が、社会の時間に益子焼について学習していました。

今日は、プリントを使って益子焼ができるまでを調べます。

調べていくうちに、どんどん疑問が湧いてきます。

「焼き物って出来上がるまでに何日くらいかかるのかな?」

「職人さんって、何年くらいで一人前になれるの?」

「焼いているうちに割れたりしないのかなあ」

今週末に、実際に益子の窯元を訪ねる校外学習が予定されています。

質問したいことが、たくさん出てきましたね。

校外学習への期待が高まったところで、学活では、絵付け体験の下書きです。

世界に一つだけの益子焼。どんなお皿になるのか、楽しみですね。

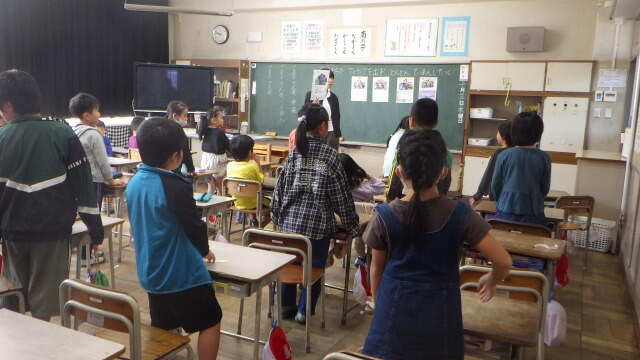

2学期の係について話し合おう(2年生)

2年生が、2学期の係活動についての話合いをしていました。

2つの係を1つにまとめてはどうか、という提案に対し、意見を発表しています。

意見が出尽くしたところで、決を採ります。「この案は採用しますか?」

次の提案についての意見交換が始まりました。

1つ1つ順番に話し合うことで、2年生でも話題からそれずに話し合えています。

すぐに考えが決まらないときは、周りの友達と話し合ってみましょう。

話合いのあとは、たくさんの意見が出てきました。

賛成の人も反対の人も、きちんと理由を付けて発言することができていて立派ですね。

「そうかあ。」「なるほど。」周りの友達の聞き方も、とても上手。

自分の意見をしっかりと伝えながら、相手の考えの良さも受け入れていく。

2年生とは思えない素晴らしい話合いの様子でした!

休み時間。遊びに行く前に、やりたい係に名札を貼っていってね。

2学期が始まりました!

短い秋休みを挟んで、いよいよ今日から1年間の折り返し、2学期の始まりです。

朝、昇降口に、子供たちの明るい笑顔と元気な挨拶が戻ってきました。

始業式では、3年生の代表が「2学期の目標」を発表しました。

2学期は「実り」の学期。3月に大きな実が成るよう、一人一人の目標達成に向けて支援してまいります。

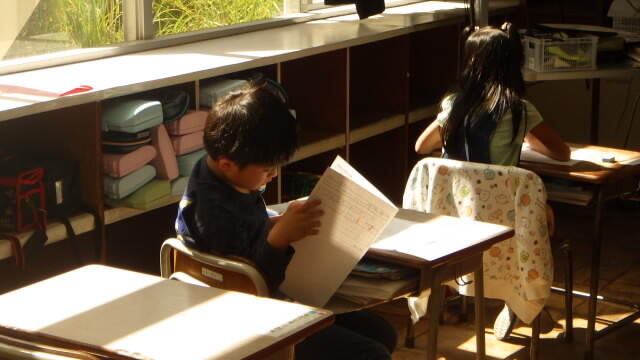

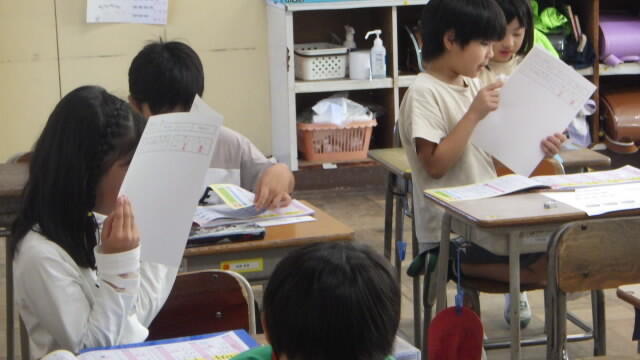

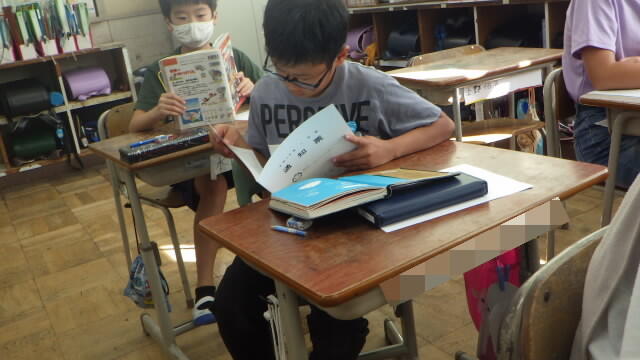

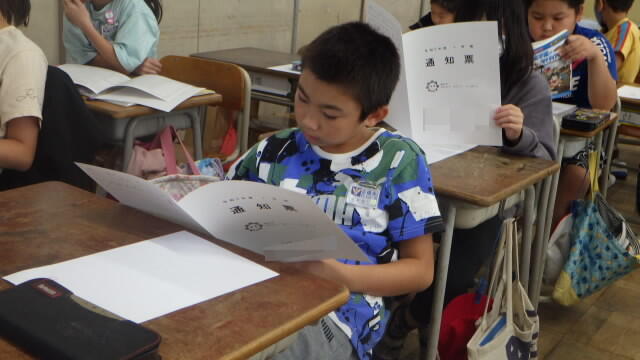

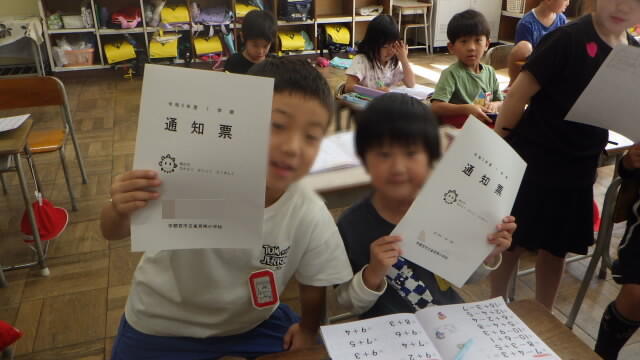

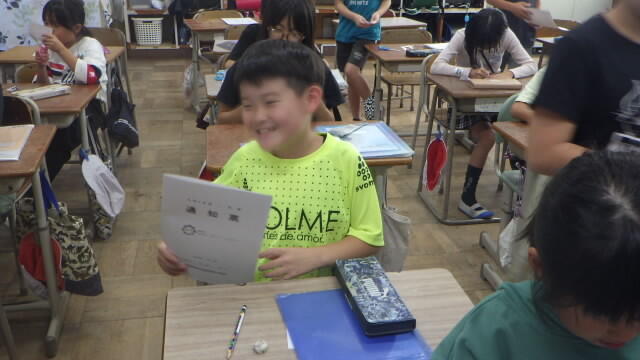

1学期終了です

今日で1学期が終わります。朝の活動の時間に、終業式が行われました。

終業式では、児童代表として2年生と4年生が1学期の振り返りを発表しました。

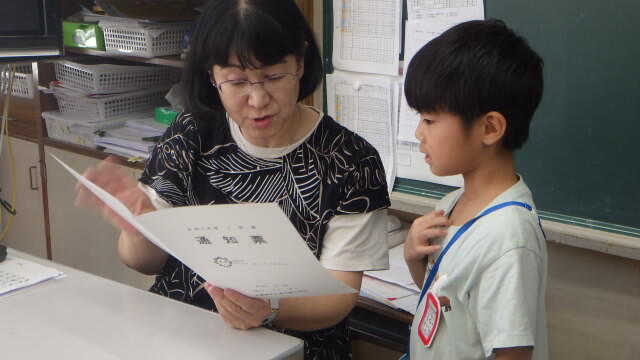

そして、終業式といえば、通知票!

1年生にとっては、初めての通知票です。

一人一人名前を呼ばれて、担任から手渡しされます。

渡すときには、1学期に頑張っていたことや…

よくできていたことなどが伝えられていました。

「こんなことをがんばっていましたね。すばらしかったよ。」

関に戻ったら、早速チラリ…。

どの教室でも、のぞきこむように通知票を見る姿が見られました。

通知票にも、1学期中の頑張りや成長がたくさん書かれています。

これから頑張ることの手がかりも書かれているはず。

どんなことが書かれていたかな?

この通知票を、さらなる成長のきっかけにして欲しいと願っています。

<今日のプラスワン>

10月10日は「目の愛護デー」です。今日の給食は、目によい成分を含む食品を使った「目の愛護デー」献立でした。

南小運動会!

昨日、延期になってしまった運動会ですが、本日、無事に実施することができました。

開会式 代表児童入場

1年生 「かけっこ」

4年生 「トライ&シュートでゴールに走れ!」

5年生 「Shine race]

2年生 「2年♪サファリパーク」

3年 「台風の目」

6年 「天国と地獄」

4~6年 「勝利を引き寄せろ!」

1年生 「ダンシング玉入れ」

2年生 「玉だ!」

3年生 「スピードレーサー」

4~6年 「南小ソーラン2023」

紅白対抗リレー(女子)

紅白対抗リレー(男子)

一人一人が全力を出し切り、すばらしい運動会になりました!

ご参観いただいた皆様、テント片付けをお手伝いくださった皆様、本当にありがとうございました。

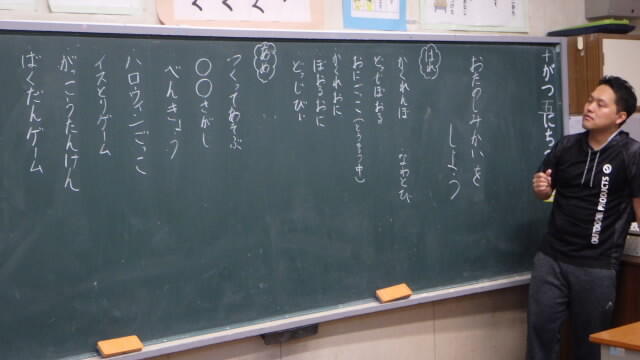

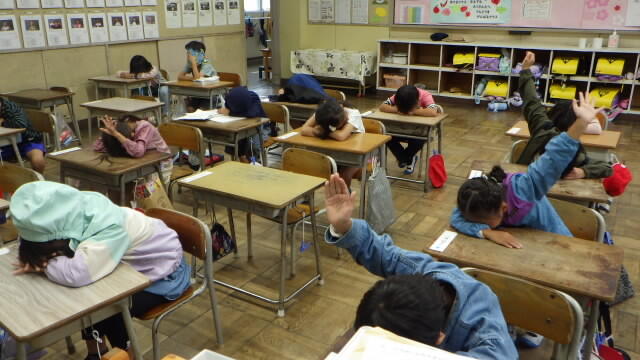

お楽しみ会をしよう(1年生)

もうすぐ1学期も終わりです。1年生がお楽しみ会をするための話合いをしていました。

「お楽しみ会では、どんなことをしたいですか?」

「うーん、どんなことができるかなあ」

「こんなことがやりたいです!」どんどんアイディアが出てきます。すごいぞ、1年生。

こんなにたくさんの意見が出ました。どれも楽しそうですね。

出された意見の中から、多数決でやることを決めます。

何に決まったのか、楽しみにしたいので、顔を伏せて手を挙げています。

票が多く集まったもので、決選投票です。今度は、顔をあげておいてね。

自分の意見をしっかり伝えることができていますね。

結果発表!無事に、お楽しみ会の内容が決まりました。

みんな、上手に話合いをすることができました!

授業終了の挨拶も、ビシッと決まって格好いいですね。

<今日のプラスワン>

今朝の校庭の様子です。運動会は、残念ながら明日に延期となりました。

明日は、お天気もよくなる予報です。楽しい運動会になりますように!

明日は運動会!

明日の運動会に向けて、5・6年生が前日準備を行いました。

高学年らしく進んで働く姿が見られました、さすがです!

石拾いや草むしりも行い、明日に備えます。

全体の準備が終わると、係に分かれて最後の打ち合わせをしました。

ピストルの調子はどうかな?

用具の確認もばっちりだね。

働き者の5・6年生のお陰で、あっという間に準備が終わりました。

さあ、あとは明日の本番を待つだけです。天気になあれ~!

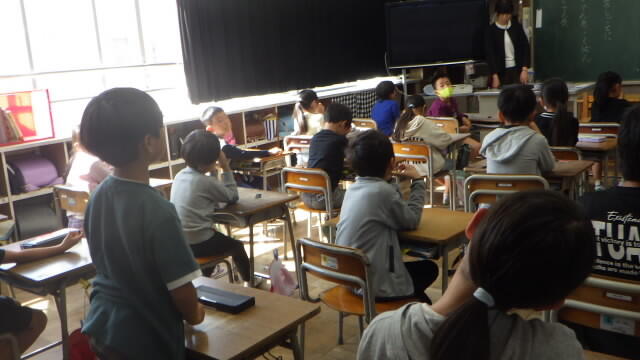

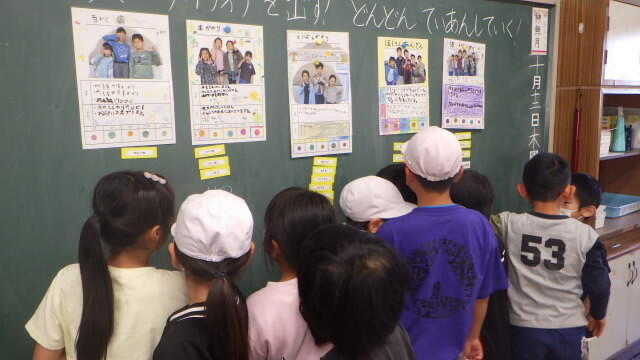

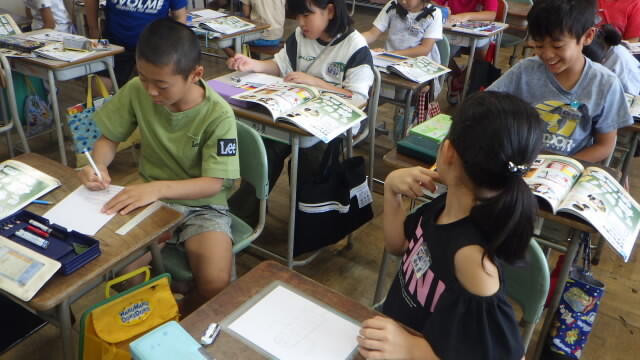

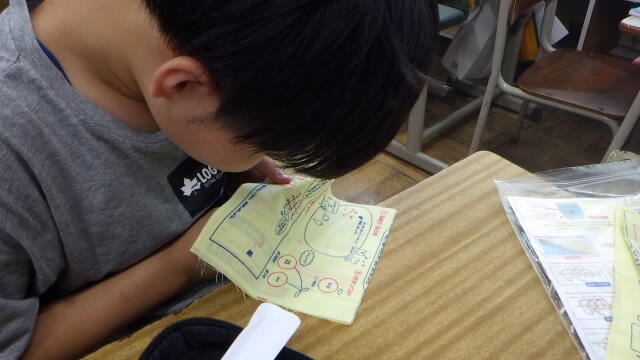

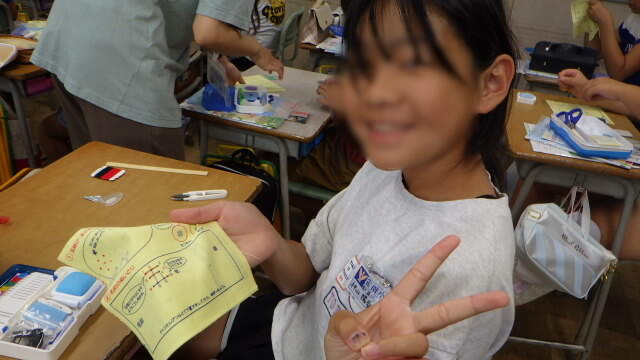

問題解決のための話し合いをしよう(5年生)

5年生の国語では、話合いの仕方の学習をしていました。

今回のテーマは、10月からの「いじめゼロ強調月間」に向けたスローガン作りです。

学級でまとめたスローガンは、「いじめゼロ集会」で発表するので、話し合いも真剣です。

今回は、一人一台端末ではなく、付せん紙を使って話し合っていました。

まずは、一人一人が自分の考えを付せん紙に書きだし…

互いの付せん紙を大きな紙に貼りだしていきます。

「これとこれは似ている意見だね」「似ているものは、重ねてみよう」

「つながりのある意見を線で結んだら分かりやすいかも」

一人一人の意見が出されているので、全員が話し合いに参加できます。

出し合った意見を整理・分類できたら、次のステップの意見を書きます。

こうしていけば、話の中心がずれたり、堂々巡りをしたりする心配はありません。

「みんなが言いたいのは、こういうことだね」

「これとこれを組み合わせてみたらどうかな」

話合いが盛り上がるにつれ、見やすいように席を移動したり、思わず身を乗り出したりしている姿が…!

短い時間で中身の濃い話合いに、どのグループもとても満足気でした。

物語をつくろう(3年生)

3年生の国語では、「想像を広げて物語をつくろう」という学習が始まりました。

ますはウォーミングアップ。短い文に、人物の様子や行動が分かる言葉を付け足します。

あっという間に、こんなにたくさん集まりました。言葉を付け足すと、どんな様子や行動なのかがよく分かるようになりますね。

さて、今度は教科書にある挿絵と挿絵の間に起きた話を考えます。

小川に落ちそうなねずみ君を見付けたたぬき君。さて、どうやって助けたのかな。

すぐに教室のあちこちから「いいこと思いついた!」の声が!

空いているコマに絵や文でお話の続きを書いてみましょう。

ぼくのお話はすごいよ!

うーん、こんなお話はどうかなあ。

3年生くらいの子供たちは自分でお話を作るのが大好き。みんな夢中で書いています。

どんなお話を考えたのか、聞いてみましょう。

「棒を使って…」「落ち葉を並べて…」「袋を浮き輪みたいにして…」

さすが、発想力豊かな3年生。

「なるほど!」思わず唸ってしまうようなアイディアが次々と飛び出しました。

次の時間からは、絵や短い言葉で表したお話に詳しくなる言葉を付け足して、物語文にしていきます。

どんな物語になるのか、楽しみです。

カット ピタッと すてきな形(6年生)

6年生の図工の様子です。

今回の単元は「カット ピタッと すてきな形」。

色画用紙や折り紙を重ね合わせて、すてきな形や模様を作ります。

切り抜いた模様を重ねて貼ってみたり…

重ねた紙を切り抜いて、下の紙の色を浮き出させたり…。

下になる画用紙の色を左右で変えてみるのも面白いかも…!

細かい部分は、カッターで丁寧に切り出します。

画用紙を何色か重ねることで、こんなすてきな作品が出来上がりました。

重ならない部分を作ることで、周りの風景を作品の一部に取り入れています。ナイス アイディア!

出来上がったら、パソコンに写真を取り込んで、紹介カードを作ります。

図工の終了後。落ちているごみをさっと拾う、6年生らしい立派な姿に感心しました。

曲に合った歌い方を考えよう(4年生)

南小では、先生方の授業力向上のため、互いに授業を見せ合い学び合う「一人一授業」を行っています。

今日の一人一授業は、4年生の音楽の時間です。

まずはウォーミングアップ。音の強弱や高低を手で表現しながら歌いましょう。

今日のめあては「『とんび』の曲に合った歌い方を考えよう」です。

「4回出てくる『ピーヨロ』の歌詞から、どんなことを想像しますか?」

自分が想像するとんびの姿をもとに、「くらげチャート」を使って歌い方を考えます。

どこを強く歌えば、イメージしたとんびの様子を表せるかなあ。

困ったらヒントコーナーでヒントをもらいます。

たくさんの先生方が、勉強をしに来ていました。

どんな歌い方を考えましたか?似ている人でグループを組んでみましょう。

グループごとに、練習です。手を使って表現することで、声の強弱もはっきりとさせることができています。

代表のグループが、考えた歌い方をみんなの前で披露しました。

どのような思いでこの歌い方にしたのかな?歌い方の違いはどこから来るのかな?

次回の音楽では、みんなの思いを聞き合いましょう。

<今日のプラスワン>

2回目の全体練習を行いました。鼓隊部の先導で代表児童の入場練習です。

もうすぐ運動会。ワクワクしますね!

日光へ行きました!(5年生)

5年生が校外学習で日光に行きました!

午前の活動は、二社一寺のグループ見学です。

拝観券も自分たちで買います。「いろいろな種類があるなあ。どれを買えばいいのかな?」

「じゃーん、これから拝観券を買いまーす」

さすが、世界遺産。天気も良かったのでたくさんの観光客で賑わっていました。

有名な「三猿」の彫刻を発見!

見付けたものや気が付いたことは、きちんとしおりにメモしておきます。

重要文化財の五重塔を見付けました。

迷子になるグループもなく、みんなしっかりと見学ができました。

お昼を食べた後は、日光彫体験です。

名人に彫り方を教えていただきました。「図工で使う彫刻刀と持ち方が違うね」

早速、挑戦です。下絵に合わせて彫り進めていきます。

慎重に、慎重に…。みんな、真剣そのものです。

疲れた~。目も指も限界だ~。

完成までもう少し!もうひと頑張り、頑張るぞ!

完成!世界に一つだけの日光彫のお皿ができました。

お天気にも恵まれ、楽しく実りある校外学習となりました。

運動会全体練習

運動会に向けて、1回目の全体練習を行いました。

暑さを避けるため、特別日課を組んで、朝のうちに練習を行いました。

まずは整列の練習です。紅組、白組、どちらが上手に整列できるかな。

国旗掲揚。「君が代」に合わせてタイミングよく揚げるのは、なかなか難しいのです。

休めの姿勢。1年生もビシッときまっていて、かっこいい!

「気を付け、礼」この機会に美しい礼の仕方を覚えましょう。

今日は、開閉会式の練習を中心に行いました。

最後は行進の練習です。

本番まであと少し。みんなで楽しい運動会にしましょうね!

クラブ活動を紹介します(その1)

木曜日の6時間目は、4~6年生のクラブ活動があります。

8つあるクラブのうち、まずは4つのクラブを紹介します。

<球技クラブ>

球技クラブの活動は、体育館で行っています。

ドッジボールはクラブ活動でも大人気。

さすが、上学年だけの試合だと、迫力が違います。

<家庭クラブ>

1学期の家庭クラブは小物作りです。マスキングテープで飾り付けをしたり、

フェルトを縫ったりと、それぞれが自分の好きな方法で好きなものを作っています。

ステキな作品が出来ました!

<ラケットスポーツクラブ>

ラケットスポーツクラブは、その日の気分で2種目から好きな方を選んで活動します。

こちらはバドミントングループ。紐をネット代わりに試合をしています。

こちらは卓球グループ。体育館の2階で活動しています。

<ゲームクラブ>

気の合う仲間で集まって、室内ゲームを楽しんでいます。

将棋、リバーシ、ウノ、ドミノ倒し、ジェンガ…たくさんのゲームがあります。

ルールを守ってゲームをする中で、譲り合いや思いやりの心を育みます。

<今日のプラスワン>

9/13~9/29の間、5・6年生の家庭科を各日3~4名、合計9名のミシンボランティアの方がサポートしてくださいます。

ミシンボランティアの皆様のお陰で、一人一人が迷わず自信を持って作業することができています。

本当にありがとうございます。

上手になったよ、リコーダー!(3年生)

3年生になって新しく始まった学習の一つにリコーダーがあります。

4月からの半年間で、「ソ・ラ・シ・ド・レ」の音が出せるようになりました。

まずは、復習から。「高いドの指はどうするのかな?」

それでは、先生のまねをして吹いてみましょう!

息の吹き方にも気を付けて、トゥートゥートゥーだよ。

姿勢、リコーダーの持ち方、指遣い、息の吹き方、どれが欠けてもいい音は出ません。

「いい音を出すのは、結構、難しいなあ。」みんな、真剣な表情です。

どんどん上手になってきたね。いいぞ!この調子!

次は、教科書の曲を演奏してみるよ。まずは、階名を書いて…

手拍子でリズムを確認しよう。

いよいよリコーダーで吹いてみるよ。

すごい!「ソ・ラ・シ・ド・レ」の5音で、こんなにステキな曲が演奏できるんだね。

これから、いろいろな音の出し方を覚えて、たくさん演奏していきたいね。

<今日のプラスワン>

昼休みに、運動会の選抜リレーの練習がありました。

各学年の俊足自慢が勢揃いです。

当時の熱戦をお楽しみに!

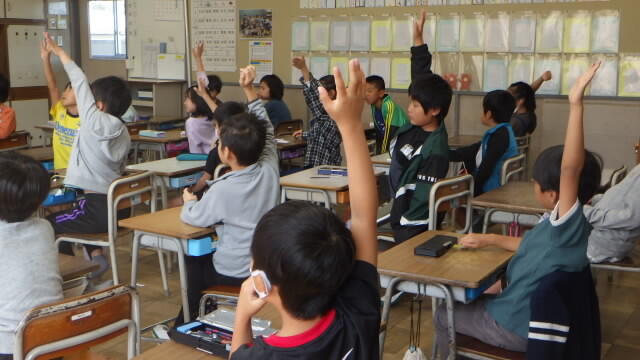

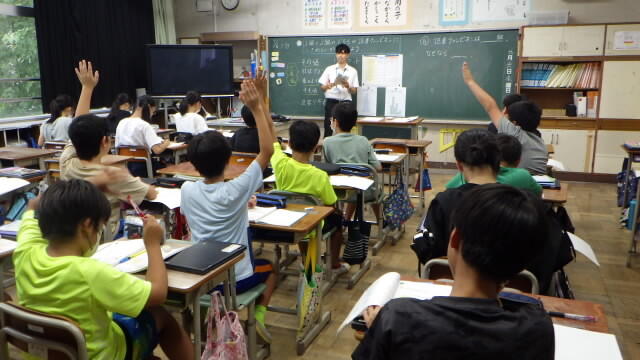

外国のお友達と仲良くするには…(1年生)

1年生の道徳の時間です。

「

今日のお話は「ぼくとシャオミン」です。中国に住むたろうさんがお友達のシャオミンさんのことを紹介してくれました。

「紹介の中で初めて知ったよ、ということがある人?」たくさん手があがりました。

外国には知らないことがたくさんありそうだね。

それでは、日本のことをよく知らないというお友達が来たら、どんなことを教えてあげたい?

一緒にしたいことでもいいよ!

いいこと思いついた!自分が習っているスポーツを一緒にやったら楽しそう!

自分のことを紹介するのもいいね!

日本ではお箸を使って食べるんだよって教えてあげたいな。

日本ではこんなことをするといいよって、日本のマナーを教えてあげる。

一緒にしたいこと、教えてあげたいことがたくさん出てきました。

国際理解の基本は、互いの国のことを知り、交流したいという気持ちを持つこと。

1年生の心に、国際理解の種がしっかりとまかれたようです。

定規を使ってかこう!(2年生)

今日の2年生の算数は、「定規を使ってお手本そっくりの図形をかこう」です。

2年生は定規初心者なので、直線を引くだけでも一苦労です。

定規をしっかり押さえて線を引くよ。

あれれ、何だか形が違うみたい…。

「縦に〇マス、横に〇マスと数えるといいですよ。」「曲がってしまったら直線とよばないよ。」

「初心者なのだから上手にできなくでも大丈夫。何度も挑戦してみましょう。」

先生のアドバイスで、みんなどんどん上手になっていきました。

次は、直角をかきます。直角ってどんな形だったかな?

「9時や3時のときの時計の針の形だよ」

今度は教科書にかいてみましょう。

今度も定規の練習です。さあ、いくつの直角をかけるかな?

すごい!たくさんの直角をかけたね。

2年生の定規の使い方の学習は、算数で使用する三角定規、分度器、コンパスなどの用具を正確に使うための第一歩ですです。

繰り返し練習することで、少しずつ慣れ親しめるようにしていきます。

第2回いきいきタイム

13日(水)の昼休み、第2回いきいきタイムを行いました。

今回のいきいきタイムは、気温の高さを考慮して、時間を短縮して実施しました。

縦割り班で遊ぶいきいきタイムは、6年生が中心になって進めます。

6年生の指示のもと、みんなで遊びの準備をします。「今日の遊びは何かな?」

今日は「中線踏み」が大人気でした。

いきいきタイムでは、遊びを通して異学年間のつながりを育みます。

上の学年の子が下の学年の子に順番を譲るなど、思いやりある姿があちこちで見られました。

最後はしっかり水分補給です。

「あ~!楽しかった!」「次のいきいきタイムも楽しみだね」

<今日のプラスワン>

5・6年生の家庭科でミシンの学習が始まるにあたり、家庭科ミシンボランティアの皆様が、ミシンの点検をしてくださいました。

一台一台丁寧に調整していただきました。これで、子供たちも安心して学習を進められます。

ミシンボランティアの皆様、ありがとうございました。

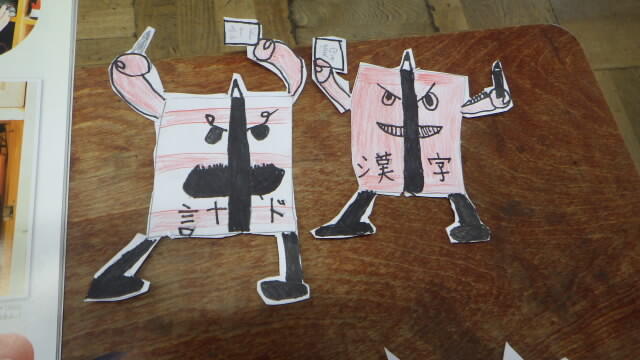

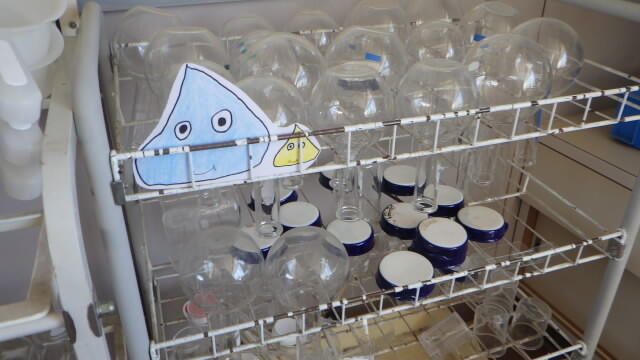

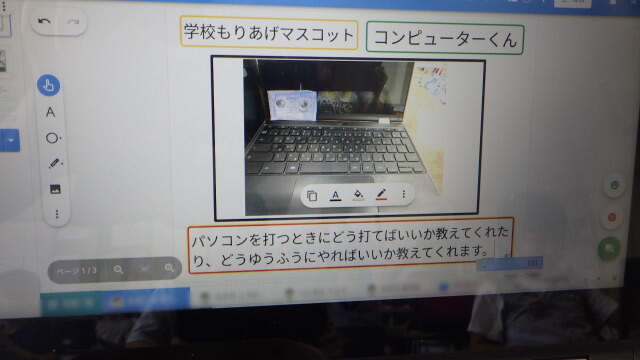

参上!学校もりあげマスコット(4年生)

4年生が図工の時間に「学校もりあげマスコット」を作っていました。

画用紙にマスコットキャラクターを考え、画用紙に描きます。

「どこにいるマスコットにしよう」「こんなのはどうかな?」「いいこと思いついたよ!」

キャラクターが描けたら、色も塗りましょう。

きれいに切り抜けば…

楽しい「学校もりあげマスコット」の出来上がりです。

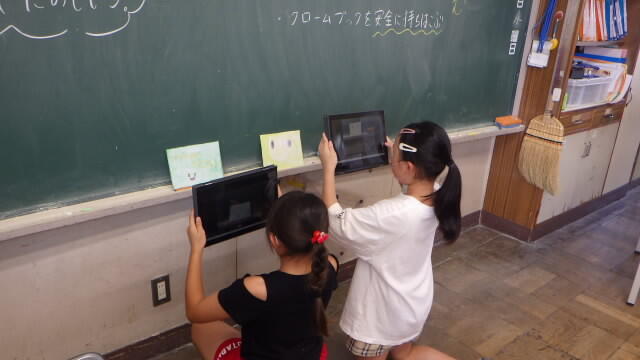

でも、今日の図工はまだ終わりません。

出来上がったマスコットをイメージした場所に置いて、撮影した写真が作品になります。

一人一台端末の写真機能を使えば、一人一人が自分の好きな場所で納得がいくまで撮影できます。

さあ、南小のあちこちに「学校もりあげマスコット」が現れました!

撮った写真は、パソコンの中のワークシートに貼り付けます。

マスコットの名前や特長を打ち込んで完成です。

一人一台端末を使うと、図工の表現方法も膨らませることができます。

可愛いマスコット、本当に学校にいたらステキですね!

運動会の練習が始まりました

10月4日(水)の運動会に向けて、各学年で練習が始まっています。

2年生が障害走で走る順番に並ぶ練習をしていました。

誰と一緒に走るのか、覚えられたかな?

1年生は校庭で、徒競走の入場の練習です。

迷子にならずに、ちゃんとついてきてね。

4年生は憧れの「南小ソーラン」に挑戦です。

やる気満々の4年生。振りもビシッと揃っていて上手ですね。

こちらは、5年生の「南小ソーラン」です。さすが5年生。かっこいい!

腰をぐっと落としたポーズも決まっています。本番が楽しみです!

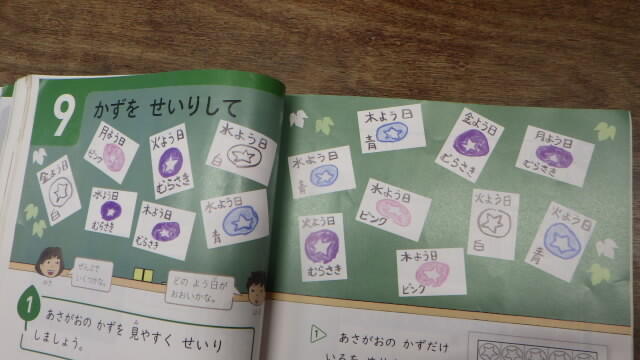

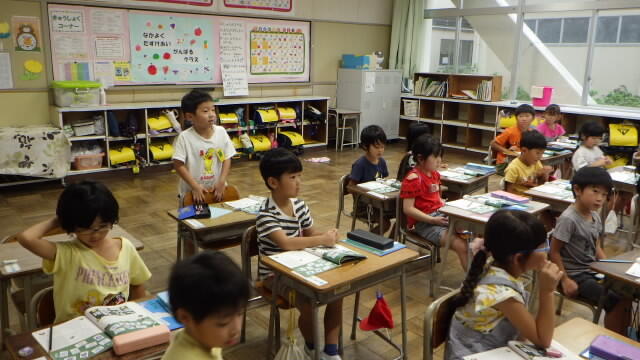

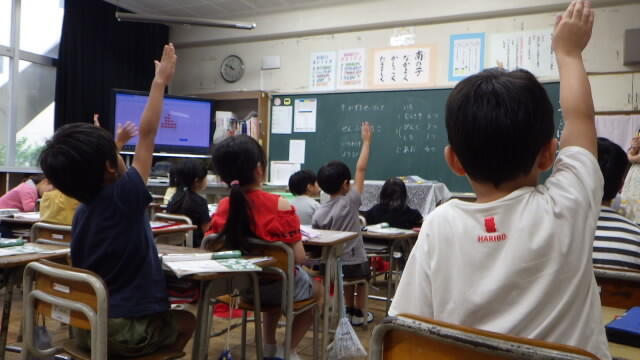

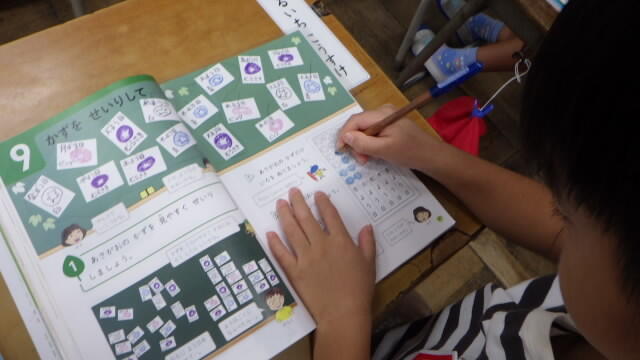

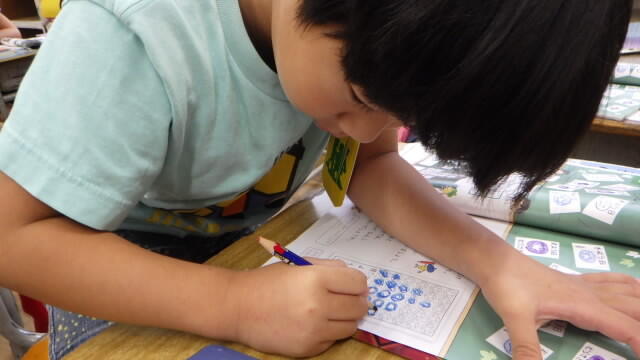

算数、がんばるぞ!(1年生)

1年生の算数の学習です。

今日は、バラバラに示された情報を整理して考える学習をしていました。

アサガオの観察カードがバラバラです。見やすく整理するにはどうしたらいいかな?

デジタル教科書を使って先生と一緒に数え方の確認をします。

作業内容が分かりやすいように、教科書と同じ画面で説明しています。

先生のお手本をもとに、次は自分の教科書でチャレンジです。

「いくつあったか、数えられた人?」「はい」「はい」

1年生は、発表が大好き。指名された人が答えるという学習のルールも勉強中です。

他にも、「はい、〇〇だと思います」発表のときの話し方や…

まっすぐ伸ばした手の挙げ方も、ずいぶん上手になりました。

姿勢も良くて、かっこいいね。

曜日ごとに分けた数をグラフに表してみましょう。

「階段みたいになってる」「水曜日が一番多いね」「月曜日と木曜日では、どちらがどれだけ多いのかな」

グラフにすると、バラバラの数が比べやすくなるんだね。

入学して半年。勉強の仕方がとても上手になった1年生です。

<今日のプラスワン>

夏休み中に貯めた「やる気パワー」が、こんなにたくさん集まりました!

結果や内容よりも、「頑張った自分」「頑張っている自分」を自分が認めることが、自己肯定感を育てます。

お世話になりました!親子奉仕作業&作品整理ボランティア

9月2日にPTA主催の親子奉仕作業として、校庭の草むしりを行っていただきました。

土曜日の早朝にも関わらず、たくさんの方がご参加くださいました。

体育館周りや駐車場付近など、学校だけでは手が回らない場所の草取りをしていただきました。

夏休み中、トラックの中までたくさんの草が生えてしまった校庭も、どんどんきれいになっていきます。

外トイレもピカピカです!

草だらけだった校庭が見違えるほどきれいになりました。

これで安心して運動会の練習ができます。

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

9月1日には、作品整理ボランティアの方が、子供たちが夏休みに取り組んだ作品を各種コンクールに出品するための名標作成などを行ってくださいました。

たくさん集まった作品を無事に出品することができました。

作品整理ボランティアの皆様、ありがとうございました。

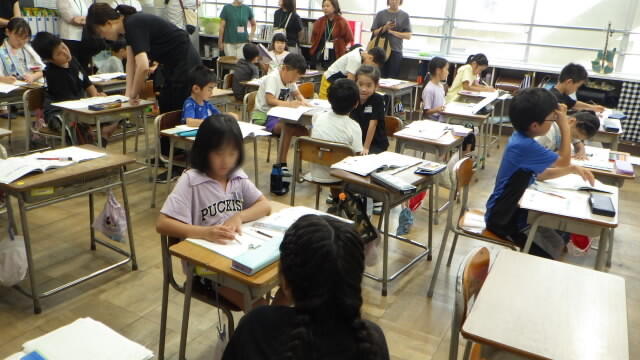

授業参観を行いました

本年度2回目の授業参観を行いました。

たくさんの保護者の方に参観いただき、子供たちも張り切って授業に臨んでいました。

1年生 国語「はなしたいな ききたいな」

2年生 算数「水のかさ」

3年生 道徳「ぬれた本」

3年生 道徳「ホタルの引っこし」

4年生 道徳「全校遠足とカワセミ」

4年生 道徳「日曜日のバーベキュー」

5年生 道徳「これって『けんり』? これって『ぎむ』?」

6年生 算数「データの見方」(習熟度別学習)

<今日のプラスワン>

今日は、「ラグビーワールドカップ応援給食」でした。

ソフトフランスパン、ジビエコロッケ、ラタトゥイユは、ワールドカップ開催国フランスの料理です。

手洗いでもきれいになったよ(6年生)

6年生の家庭科で、洗濯(手洗い)の実習を行いました。

靴下やタオルハンカチなど、各自が用意した汚れ物を洗濯していきます。

「自分で洗濯するなんて初めてだよ」

あまり汚れていないように見えたけど、みるみる水が濁っていってびっくり。

洗剤で洗った後は、きれいになるまでよくすすぎます。

「水気が残らないようにしっかり絞らないとね。」

「縦に持って絞ると、しっかり絞れるよ。」

きれいに洗えたら、形を整えて干しましょう。

きれいになった洗濯ものが並びました。気持ちいいですね。

実習の後は、しっかり振り返りを行うことが大切です。

「手洗いでもきれいになることが分かりました。」

「環境に配慮するため、すすぎの回数を工夫しました。」

これから、小さなものなら自分で手洗いできそうですね!

<今日のプラスワン>

今日は「おはなし給食」でした。

絵本「おとうふ 2ちょう」の中から、お豆腐が出ました。

お母さんにお豆腐のお使いを頼まれたケンちゃんですが…。

さて、どんなことが起こったのか。気になる方は、ぜひ絵本で確かめてみてください。

(絵本は学校の図書館にもあります)

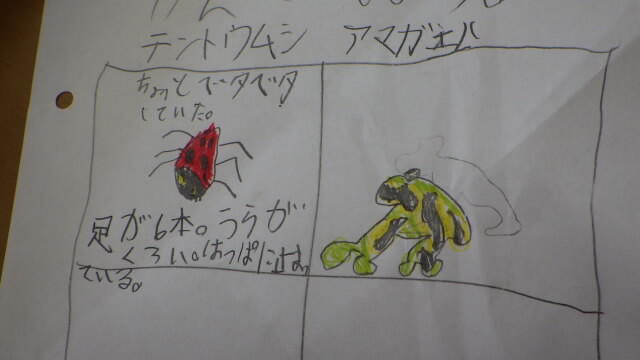

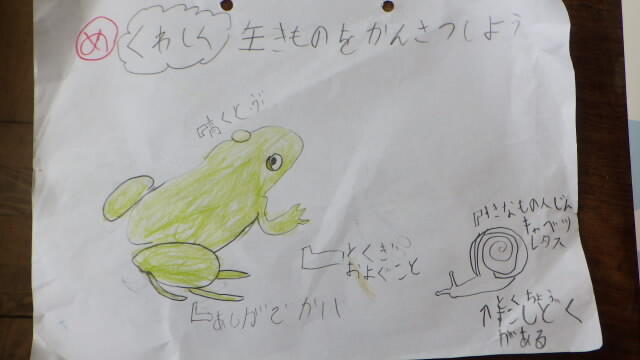

生き物大調査(2年生)

生活科の学習で、2年生が校庭の生き物調査をしていました。

さあ、どんな生き物が見つかるかな。

「見て!見て!」早速、何か見付けたようです。

「やったあ、大物発見!」

「何が見つかったの!?」「見せて!見せて!」友達の発見に興味津々です。

いろいろな生き物が見つかりました!

子供たちは生き物が大好き。見付けた生き物をじっくり観察していました。

教室に戻って、見付けた生き物について振り返りをしました。

とても上手にまとめられましたね。

<今日のプラスワン>

今日から給食時のグループ会食が再開されました。

どの学級も、マナーはしっかりと守りながら、楽しく会食することができました。

登校再開!

長かった夏休みが終わり、学校に子供たちが戻ってきました。

「おはようございます」の声が響く朝は、やはり気持ちが良いですね。

大きな荷物は、夏休みの工作かな。

久しぶりに友達に会えて、みんな、とてもうれしそうです。

提出するものがたくさんあって、1年生は大変そう。一つずつしっかり確認して出してね。

こちらは、高学年。初日から落ち着いて学習に取り組んでいました。さすがですね。

夏休みが終わっても、まだまだ暑い日が続きそうです。

規則正しい生活を心掛け、早く学校モードに慣れましょう!

<今日のプラスワン>

校長先生からの夏休みの宿題「やる気パワーで自分自身のレベルアップ」!

「夏休み中、続けてみたよ」「初めてのことに取り組んでみたよ」「苦手なことに挑戦したよ」

たくさんのやる気パワーが届きました!

明日から夏休み!

明日から、子供たちが待ちに待った夏休みに入ります。

朝の学習の時間に、夏休み前の表彰と朝会を行いました。

表彰は、7月4日に行われた「宇都宮市小学校水泳競技大会」の入賞者です。

学校の代表として練習を重ねて出場し、個人種目でそれぞれ第2位、第3位に入りました。

朝会は、TV放送で行いました。

校長からは、「あいさつパワーであいさつのレベルアップ」と、

「やる気パワーで自分自身のレベルアップ」を、という2つの宿題が出されました。

もうすでに夏休みのめあてを具体的に決めている友達もいるようです。

頑張りたいことを具体的に決めておくといいようですね。

さらに、児童指導主任からは「出かける際は行き先などを知らせておくこと」「帰宅時刻を守ること」「お金の貸し借りなどはしないこと」など、6つの約束について、交通安全担当からは安全についての注意がありました。

さあ、楽しい夏休みの始まりです!安全に気を付けて、実りある夏休みを過ごしてください!

<今日のプラスワン>

こくみん共済様と雀宮町のジェイテックファインテック労組様との共同プロジェクトで、横断旗30本を寄贈していただきました。

子供たちの安全確保のために使わせていただきます。ありがとうございました。

着衣泳(5・6年生)

7月18日20日に、5・6年生による着衣泳を行いました。

「

着衣泳は、服を着たままプールに入ることで、水の事故に遭ってしまったときの対応の仕方を学ぶための学習です。

こちらは6年生です。まずは、水に入ってみましょう。

服を着ていると、水着の時と違って、体が重く、動かしにくく感じられます。

そんなときは慌てて暴れたり泳いで戻ろうとせずに、あお向けに浮かんだまま助けを待ちましょう。

水着の時と勝手が違うので、浮くだけでも苦戦してしまいますが…

少しずつ上手になってきましたね。

こちらは5年生。5年生は初めての着衣泳です。

最初は「大丈夫!」なんて言っている人もいましたが…

「重くて動きにくいと感じた人?」の問いかけには、やはり全員が手をあげていました。

5年生も練習開始です。

「体の力を抜くと、上手に浮かべるみたい!」

靴は水に浮くので、いざという時に役に立ちます。

無理に脱いだりせずに力を抜くと、自然に足が浮いてくるのです。

5年生も、ずいぶん上手に浮けるようになりました。

着衣泳の成果を使わないで済むよう、安全に気を付けて夏休みを送って欲しいと思います。

<今日のプラスワン>

今日の給食は「夏バテ予防給食」でした。

麦入りごはん、牛乳、照り焼き肉団子、ゴーヤチャンプルー、茎わかめのスープ、甘夏ゼリーです。

全校奉仕作業

7/13~19にかけて、全校奉仕作業で草むしりを行いました。

当初の計画では7/12に全校一斉で予定されていましたが、猛暑のため、天気と気温を見つつ、学年ごとに行うことになりました。

校庭と花壇に分かれて、作業を進めました。

遊具エリアで作業する2年生です。「よおし、どんどん取るぞ~!」

あっという間に袋がいっぱいになりました。

さすが6年生、花壇だけでこんなにたくさんの袋になりました。

1年生だって負けていません。「重いけど、がんばるそ」

「草を取っていたら、ダンゴムシが出てきたよ!」

「四葉のクローバーを見付けちゃった!頑張ったご褒美かな?」

みんなで頑張ったから、校庭がすっきりしたね。

奉仕作業を終えた子供たちからは、「大変だったけど、きれいになってうれしかった」「きれいになって気持ちがいい」「みんなで力を合わせたら、固い草が抜けたので良かった」などの感想が聞かれました。

<今日のプラスワン>

2年生の廊下に掲示してあった作品「えのぐじまへようこそ」です。絵の具で描かれた島に遊びにきた人や動物たち。それぞれの島を楽しんでいる様子が伝わってきて、一緒に遊びに行きたくなりますね。

議会体験(6年生)

6年生が、社会科の学習として、議会体験を行いました。

体験を行うのは、実際に市議会を行っている本議会場です。

最初に、市議会の役割について説明していただき、議場見学を行いました。

一番人気は、何といっても市議会議長のイスです。

「うん、なかなかの座り心地」

こちらは質問や答弁を行う発言席。

こちらは市長や副市長の座る行政側の席。立場によって座る場所が決められているんだね。

なんと、本物の市議会議長さんがあいさつに登場。

さらに、市議会小学生会議の議長への任命式も行ってくださいました。

さあ、いよいよ開会です。

議長、市長、副市長、議員などの役割に分かれ、シナリオにそって本当の議会そっくりに会議を進めていきます。

採決は起立した人の数で決めます。「起立多数により、可決されました。」

普段は入ることのできない本会議場での体験で、政治の世界が少し身近に感じられるようになりました。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、宇都宮の文化や特産品を知るための「宮っ子ランチ」でした。

十六穀ごはん、牛乳、宮っ子ランチぎょうざ、辛し和え、おおいちょう汁、ミヤリーマスカットゼリーです。

今日のメニューは、78年前の戦争について考え、平和を願うメニューでした。

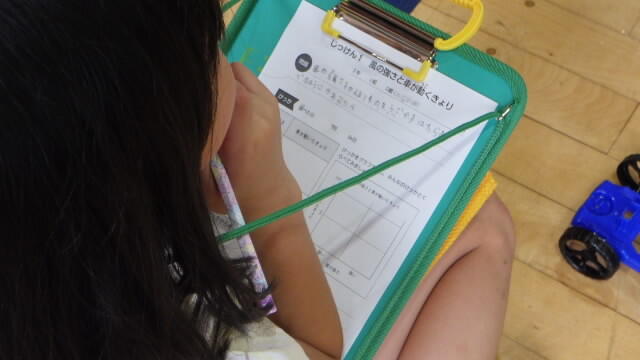

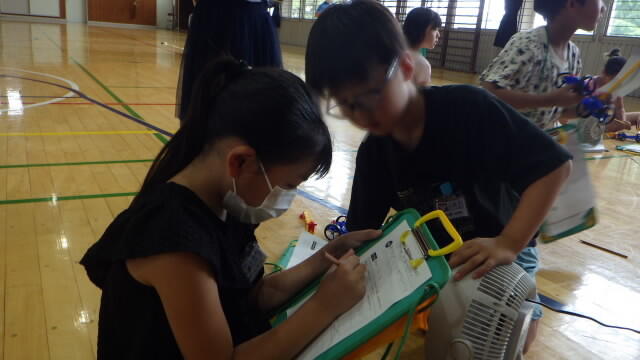

風の力(3年生)

3年生になって初めて学習する教科に理科があります。

理科の学習なのに体育館!?

今日の学習は「風の強さと車が動くきょり」の関係の実験です。

理科では、予想を立て、見通しをもって実験に取り組むことが大切。

さて、風が強くなると動く距離はどうなるかな…?

それでは実験開始です!送風機を使って風を起こし、帆を張った車を走らせてみましょう。

どのくらい進んだか、距離は床に置いたメジャーで測ります。

記録は忘れないうちに記録しておかなくちゃ!

風の強さや帆の大きさを変えたら、どうなるのかな?

「強い風のときと比べると、走る距離が変わったね」

3年生の理科では、体験的な活動を取り入れ、子供たちが実感をもって物事をとらえられるようにしています。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、5年2組の給食委員によるリクエスト給食でした。

麦入りごはん、牛乳、鶏肉の唐揚げ、ゆで野菜、五目きんぴら、オレンジです。

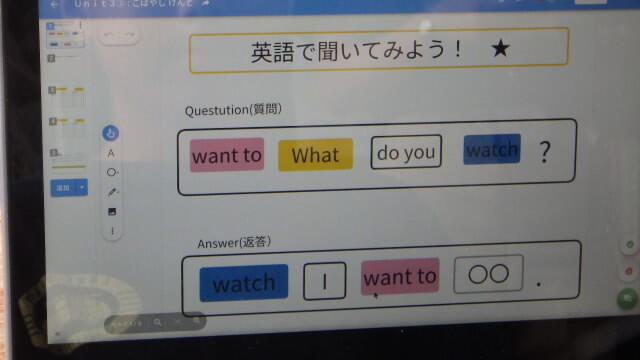

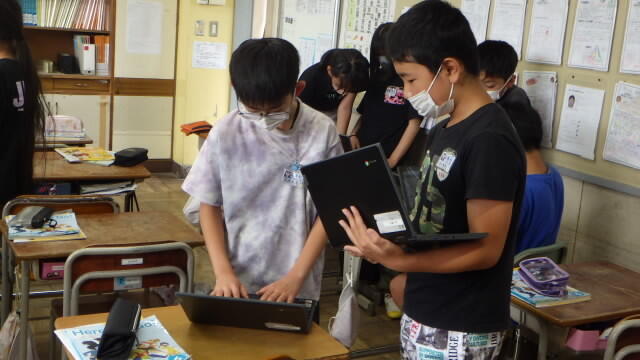

何が見たい?(6年生)

6年生の外国語の時間です。

今日のめあては「友達と見たい映画や番組についてたずね合おう」です。

まずは、前回学習した好きなものを尋ねる英語表現の復習をしましょう。

外国語の学習でも一人一台端末を活用しています。

画面上でカードを動かして、正しい語順を確認したら…

正しい語順で発音の練習をしてみましょう。手拍子のリズムに乗せながら発音する、チャンツという練習方法です。

さて、友達にどんな映画や番組を紹介しようかな。

インターネットで画像を検索し、素早く資料にまとめます。

資料が出来たら、早速、友達に紹介に行きましょう。

自分の好きなものを伝えるので、やり取りも自然と積極的になりますね。

小学校では、実際のやり取りを通して英語表現を学んでいきます。

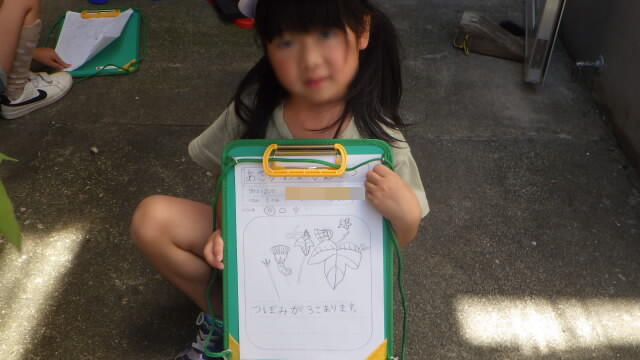

大きくなったよ!ぼく・わたしのアサガオ(1年生)

生活科の学習で、1年生がアサガオの観察カードを書いていました。

どのアサガオも、ずいぶん大きくなったね!

「つるを伸ばしたら、私よりも背が高くなっちゃったよ。」

こちらは、つるが伸びすぎて隣のアサガオと合体してしまったようです。

「うわあ、こんがらがっちゃった!」

「不思議!今まで、赤とピンクの花が咲いていたのに、むらさきの花になったよ!?」

「ぼくのアサガオには、もう種が出来てきてるんだ!」

「種が入っているところは、触るとチクチクするんだよ。」

「ぼくのアサガオにも、種はあるのかなあ…。」

「ねえねえ!ここ、見て!」発見だらけで、みんなのアサガオ自慢がとまりません。

新しく見つけたことは、忘れないようにカードに書いておかなくちゃね。

これからどんなふうに変わっていくのか楽しみです。

<今日のプラスワン>

今日の給食は、5年1組の給食委員によるリクエスト給食です。

冷やしうどん、えびいかかき揚げ、辛し和え、いちごクレープ、牛乳でした。

お裁縫って楽しいな!?(5年生)

5年生の家庭科では、現在、裁縫の学習をしています。

今日は、「玉止め」に挑戦です。

まず、針に糸を通すのに一苦労です。

初めての玉止めに、みんな大苦戦。「どうやったらできるの??」

あちらこちらで助けを求める悲鳴があがり、先生も大忙し。

熱心に取り組むうちに、だんだんコツを掴んできたようです。

「見て見て!ばっちりマスターしたよ!」

玉止め、上手にできました!次は、ボタン付けに挑戦です!

<今日のプラスワン>

今日は、6年2組の給食委員が考えたリクエスト給食でした。

みんなちがって みんないっしょ(4年生)

4年生の総合的な学習の時間で、「NPO法人 ちえのわ」の皆様による出前授業が行われました。

4年生の総合的な学習の時間の探究テーマは福祉です。

今日は、見た目ですぐには分からない障がいについて取り上げた授業でした。

まず、絵本や実演で、どのような種類の障がいがあるのかを知りました。

障がいをもつ方も私たちといっしょ。苦手なことと得意なことがあるそうです。

苦手なことはどんなふうに感じているのか、体験してみました。

手先の感覚が鈍くなると、細かい作業が大変なんだね。

イヤーマフ体験。「大きな音が苦手な人も、イヤーマフをつければ大丈夫なんだって」

こちらは「ちえのわ」メンバーのお子さん、しょうちゃんの得意なこと。

手先が器用で記憶力が良いので、細かい作品も見ないで作ってしまうそうです。

「すごい!上手だね。」

楽器も得意だそうです。ピアノの生演奏を聞かせてくれました。ほかにも、バイオリン、スキー、ダンス、水泳…。

しょうちゃんは障がい者スポーツ「いちご一会とちぎ大会」にも出場したそうです!

苦手なこと、得意なことが一人一人違うのも、私たちといっしょ。

頑張ると少しずつ出来るようになっていくのも、私たちといっしょ。

「みんなちがって みんないっしょ」を学んだ授業になりました。

<今日のプラスワン>

今日は七夕給食でした。

メニューは、セルフ五目ちらし寿司、七夕汁、七夕ソーダゼリーです。

七夕汁の中には、お星さまがいっぱいです。

いきいきタイム

5日(水)のロング昼休みは、いきいきグループ(縦割り班)で遊ぶいきいきタイムでした。

いきいきタイムでは、1~6年生が一緒に遊びます。

こちらは、体育館で遊ぶグループ。「宝物を持ってるの、だーれだ!?」

体育館でも校庭でも、一番人気はドッジボールのようです。

同じドッジボールでも、低学年も取りやすいように柔らかいドッジビーを使っていたり…

ドッジボールとドッジビーの両方を使っていたりと、グループによって工夫して遊びを楽しんでいました。

高学年が低学年にボールを譲ってあげるなど、心温まる場面もたくさん見られました。

中線踏みも、学年関係なく遊べる遊びです。

「誰か~!助けに来て~!」

遊びの最後に、楽しかったことや友達の良かったところを発表しているグループもありました。

「2年生が思ったより強くて助かりました。」

遊びを通して、高学年のリーダー性や互いを思いやる心が育てていきたいと思います。

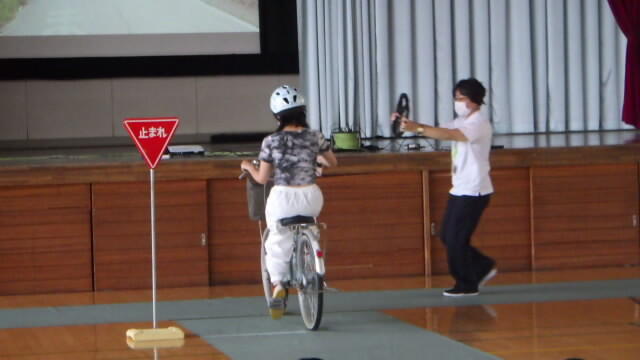

交通安全教室

3日(月)に、市生活安全課の方による交通安全教室が行われました。

下学年と上学年に分かれて行いました。2校時は下学年です。

クイズで交通ルールを確認です。全部、答えられたかな?

歩行時の一時停止の重要性についてや…

努力義務になったヘルメットの正しい着用の仕方についてを、実験で学びました。

最後は、映画で交通ルールやマナーを確認しました。

3校時目は上学年です。

さすが上学年。少し難しい交通ルール問題でも、全員答えられていました。

上学年の実験は、自転車乗車時の一時停止についてです。

「自分の命は、自分で守る!」

交通ルールやマナーを守って、交通事故に遭わないようにしましょうね!

<今日のプラスワン>

1年生が生活科で栽培しているアサガオが、毎朝、きれいな花を咲かせています。

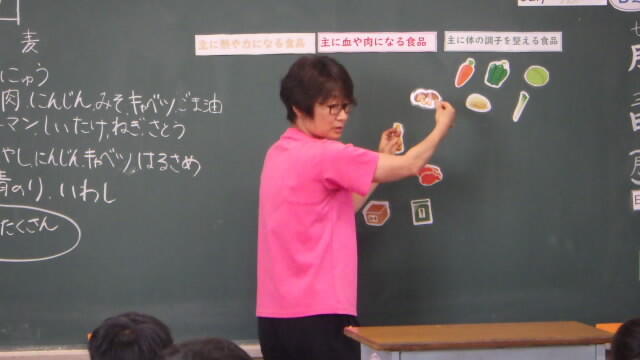

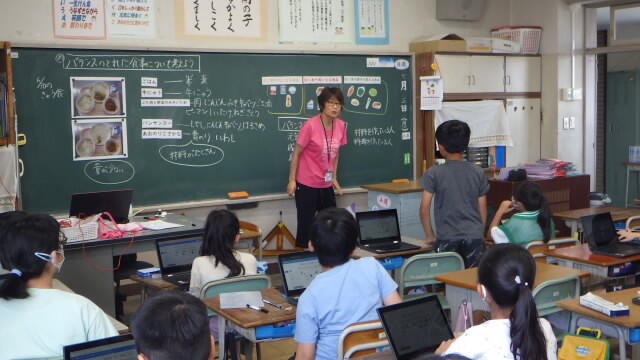

バランスのよい食事をしよう(4年生)

4年生の学級活動の時間です。

今日の学習は「バランスのとれた食事について」です。

昨日の給食に使われていた食材を、栄養素の働きによって3つのグループに分けてみましょう。

「『血や肉になる食べ物』って、どれだろう?」

困ったら、友達と相談です。

それでは、みんなで答え合わせをしてみましょう。「しいたけは緑のグループなんだ!」「青のりは野菜の仲間じゃないの!?」

給食には、3つのグループの食材がバランスよく入っていることが分かりました。

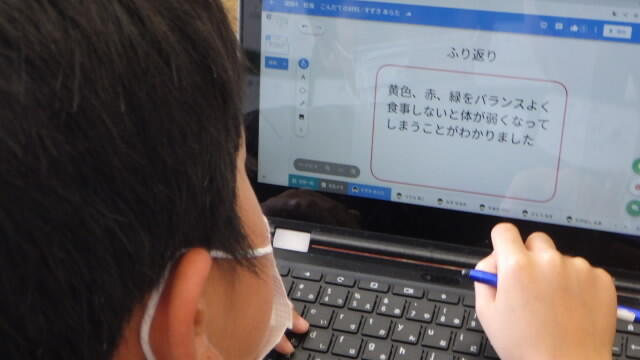

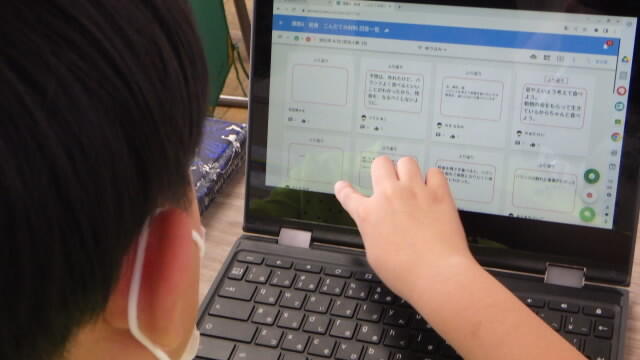

振り返りもクロムブックで行います。

友達が書いた振り返りも、画面内で確認することができるんですよ。

<今日のプラスワン>

授業の後、すぐに給食でした。ちゃんとバランスを考えて食べられたかな?

今日の給食は、6年1組の給食委員による「リクエスト給食」でした。

栄養バランス、ばっちりですね!

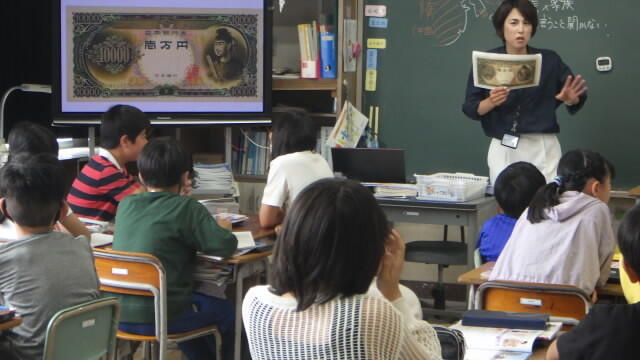

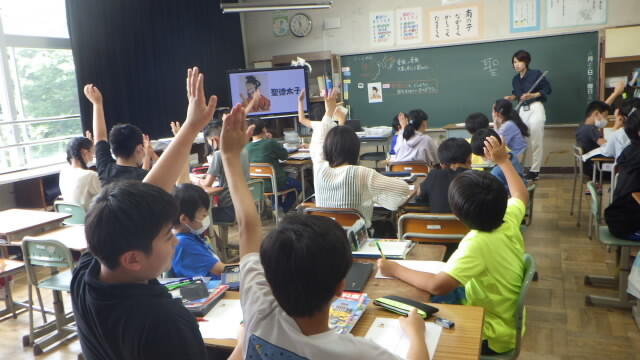

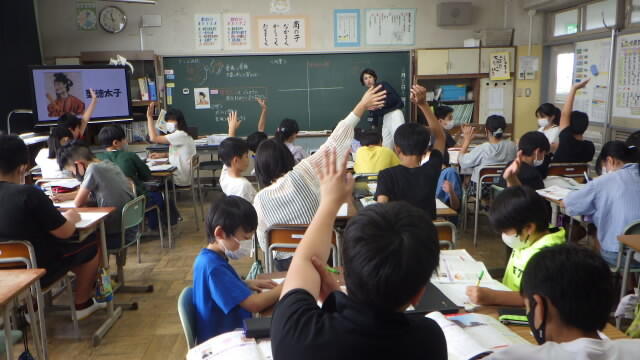

聖徳太子って何をした人?(6年生)

6年生の社会では歴史を学習します。

今日の学習は、「聖徳太子のめざした国づくり」についてです。

さすが聖徳太子、お札でなくなっても知名度はばっちりのようです。

それでは、グループになって聖徳太子の業績について調べてみましょう。

「ここに書いてあるのがそうじゃない?」

「これはどうかな?」見付けた情報を交換し合いながらまとめていきます。

さて、どんなことが見付かったかな。全体で共有します。

子供たちにとって実感を伴いにくい歴史の学習では、VTR教材も有効です。

聖徳太子が行ったのは、誰のための政策だったのかな。みんなで考えてみよう。

振り返りとして、4つの中で自分が一番重要だと思った政策を選びます。

自分に引き寄せて考えることで、歴史への理解と関心が深まります。

歯の健康教室(3年生)

3年生を対象に、歯の健康教室が行われました。

最初に、学校歯科医山口先生のお話を聞きました。

2クラス同時に行うので、お話はTV放送で聞きます。

次に、歯科衛生士さんから、磨き残しの多い場所について教えていただきました。

さあ、いよいよ磨き残しチェックです。

「赤く染まったところが磨き残しだって」「私の歯磨きは大丈夫かな」

「うわー、ちゃんと磨いたのに、赤いところが結構あるよ。」

チェックの結果に、みんな、びっくり。

歯科衛生士さんと一緒に、正しいブラッシングでもう一度歯磨きしてみましょう。

赤くなっているところは特に丁寧に…。

「正しい歯磨きの仕方、覚えたよ!」これで明日から、毎日ピカピカに磨けますね。

<今日のプラスワン>

あいさつ週間も残り2日。子供たちのあいさつの声もどんどん大きくなってきました。

最後の2日間は、雀宮中学校の皆さんも一緒にあいさつ運動をしてくれます。

ジャガイモをゆでよう(5年生)

5年生の家庭科で調理実習をしました。

今日は「ゆでジャガイモ」を作ります。

まずは用具を洗いましょう。洗う、すすぐ、拭くの連携プレー、チームワークばっちりですね!

ジャガイモもよく洗ったら…、

包丁の根本部分を使って、芽を取ります。

生のジャガイモは固いから、切るのに緊張するなあ。

「お水はこれくらいでいいかな。」「コンロの着火は、もう慣れたよ。」

煮えたかどうか、フォークを刺して確かめてみよう。「うーん。まだ固いかも。」

フォークが通ったら茹で上がりです。

ほくほくで美味しい茹でジャガイモができました!

<今日のプラスワン>

放課後の職員研修の様子です。

今回は、県総合教育センターより2名の先生を講師としてお迎えしました。

子供たちの思考力を高めるための授業の在り方や支援ツールについて、実技を交えて学びました。

あらすじの書き方を考えよう(3年生)

3年生の国語で、物語のあらすじ文作りの学習をしていました。

友達が書いたあらすじと自分のものとの相違点を見付け、より良い書き方を考える学習です。

今日は、3人横並びでグループを作ります。活動によってグループの作り方もいろいろです。

それぞれが書いたあらすじを回し読み。自分と違うところ、見付かったかな?

見付けた相違点をグループでまとめます。みんなが見やすいように、真ん中の人が書いてね。

今日はホワイトボードを使います。こちらも場面に合わせてタブレットと使い分けをしています。

グループのまとめを発表し合い、出てきたことを学級全体で共有します。

南小では、「個人→グループ→全体」という流れで考えを深めたり広げたりする学習を大切にしています。

<今日のプラスワン>

放送朝会で、委員会活動の発表がありました。

朝会は、放送室のスタジオからの生放送です。「うー、緊張する~!」

各委員会の委員長

が、それぞれの委員会の活動内容について発表しました。

子供たちは教室の大型テレビでお話を聞きました。

地域学校園あいさつ週間

6月26日~30日は、「地域学校園あいさつ週間」です。

この期間、南小でも毎朝「あいさつ運動」を行います。あいさつ運動は、参加することで、進んであいさつをする意欲と態度を育てることを目的としています。

期間中、登校班ごとにあいさつ当番の日が指定されています。

あいさつ当番の班は、いつもより少し早く来て、登校する友達をあいさつで迎えましょう。

子供たちだけでなく、先生方やPTA生活指導部の方もあいさつ運動に参加しています。

今日のあいさつレベルはどのくらいだったかな?

さあ、あいさつ週間でどのくらい「あいさつパワー」をアップできるでしょうか。楽しみですね。

<今日のプラスワン>

水泳学習が本格的に始まりました。今年度は、安全対策として、水泳指導にあたる担任のほかに、校長・副校長・教務主任・少人数担当教諭のいずれか1名がプール全体の監視のためにプールサイドに立つことで、プール事故の防止に努めています。

子供たちが安全に楽しく水泳学習を行えるよう、朝の体調チェックやプールカードの記入等へのご協力をよろしくお願いいたします。

とび出せ!町のたんけんたい(2年生)

6月9日と23日、2年生生活科で町探検に出かけました。

町探検の目的は、自分の住む地域の「もの・人・こと」に進んで関わることで、自分の町のよさに気付くことです。

学年全体を2グループに分け、2方面に探検に出かけました。

こちらは、9日に出かけた「高砂方面」グループです。町の様子を確認しながら歩きます。

「クメカワ・サイクル」さんでは、自転車について質問したり…

タイヤの空気入れに挑戦させていただきました。

大きな交差点の渡り方も勉強です。

次に来たのは「木村のかきもち」さんです。

大きなお庭があるんだね。知らなかった!

「一番、よく売れるのは何味のおせんべいですか?」

こちらは23日の「さつき方面」グループ。やってきたのは「さつき文具」さんです。

いろいろな文房具が売っていました。「学校で使うものも売っているね。」

お店の前には「さつき中央公園」があります。たくさんの方がゲートボールをされていました。

公園にはどんなものがあるのかな?公園は誰のためにあるのかな?よく観察してみよう!

この辺りは、お家がいっぱい並んでいるんだね。

こちらは「雀宮体育館」さんです。学校の校庭と似ているけど、学校には無いものもあるよ!

体育館の入り口も少し違うみたいだね。

知っているつもりの地域も、実際に歩いてみると、新しい発見がいっぱいです。

この後の学習では、各方面での発見を互いに報告し合う予定です。

ご協力いただきました地域・店舗・施設の皆様、ありがとうございました。

箱から何ができるかな?(1年生)

1年生の図工の時間です。

今日の図工は「うきうきぼっくす」。集めた箱からイメージしたものを作ります。

みんな、たくさんの箱を用意してきたね。それでは、早速、作り始めましょう。

作りたいものが決まっていて、どんどん作業を進めていく子もいれば…

作りながら、何にしようか考える子もいます。

「あー楽しい!!」そんな声が飛び出すくらい、子供たちは夢中です。

さてさて、何ができたかな?

覗き穴もしっかり付いたマシンガン。

ふたを開けると飛び出すびっくり箱。

おしゃれなお出かけバッグ。

飾りが可愛いウサギちゃん。

1年生ならではの発想で、ステキな工作ができました。

<今日のプラスワン>

2年生が生活科で育てている野菜に実がつきました。食べ頃になったものは、収穫して家に持ち帰ります。

校外学習(3年生)

6月20日(火)、3年生が校外学習に出かけました。見学先は、カルビー工場と県庁です。

オンライン見学でない工場見学は久しぶりです。どんな発見があるか、楽しみですね。

最初はカルビー工場の見学です。宇都宮の工場ではシリアルを作っているそうです。

工場の制服を着させてもらいました。髪の毛が落ちないようになど、いろいろ工夫されています。

工場内を歩いて、シリアルが出来るまでを見学しました。

分かったことは、しっかりメモしておかなくちゃ。メモの取り方は、国語で学習中です。

県庁に移動しました。15階の展望台からは宇都宮市が一望できます。

特等席での昼食タイム。絶景を見ながらのお弁当は、おいしさ倍増です。

午後は県庁の見学です。栃木県にはどんな特色があるのかな?

こちらでも、熱心にメモを取る子供たちの姿が見られました。

こちらは「昭和館」。今の県庁ができる前に使われていた建物です。

こちらは現在の県庁の建物。どちらもそれぞれ良さがあるね。

最後に、県議会の議場を傍聴席から見学しました。

「うわー、すごい迫力。」「ここで、県のことを話し合っているんだね。」

日頃は見られない場所も見学することができ、学びの多い1日になりました。

<今日のプラスワン>

水曜日の放課後は職員会議・職員研修を行っています。

今日は、職員研修。内容は、「授業におけるICT活用」についてです。

学習に役立つソフトや、授業での活用法を学びました。

授業力向上のため、教職員は、日々、研鑽を積んでいます。