文字

背景

行間

上央小NOW

6年生 夢プロジェクト 6月15日(木)

栃木SCの黒崎選手,安田選手,コーチの方々にお越しいただき,サッカーの授業をしていただきました。PK対決やミニゲームなどを,プロ選手と一緒に楽しく活動しました。サッカーを通して,夢をもつことの大切さやフェアプレーの精神の重要性などを教えていただきました。

1年生 学校たんけん 6月15日(木)

1年生が学校内を調べて回る,学校たんけんを行いました。グループごとにきちんと並んで教室などを訪問しました。職員室や校長室に来たグループは,みんな礼儀正しく挨拶をして,興味をもって質問などをしました。

1~4年生 遠足

1年生 6月5日(月)

1年生は,宇都宮動物園に行ってきました。クラス写真を撮った後は,ウサギとのふれあい活動をしました。係員さんの説明を聞きながら,一人一人がウサギを抱っこしたり,聴診器でウサギの心臓の音を聞いたりしました。ふわふわのかわいいウサギに,みんなニコニコ笑顔でした。そのあとは,お待ちかね,動物へのえさやり。キリンのながーい舌に,みんなびっくり。おいしいお弁当を食べた後は,グループごとに,事前に決めていた乗り物3つに乗りました。天気にも恵まれ,とても楽しい一日になりました。

2年生 6月2日(金)

2年生は,なかがわ水遊園に行ってきました。おさかな研究室では,アメリカザリガニの体を観察しました。水族館では,目を輝かせて海や川に住む生き物をじっくりと見ました。特に,ドクターフィッシュの水槽は大人気で,何度も指を入れて魚に指をつつかれる感覚を楽しみました。雨天のため,とても混雑している日でしたが,班ごとにまとまって活動できました。楽しい一日になりました。

3年生 6月5日(月)

3年生は,大谷地区と益子町に行ってきました。天候に恵まれ,楽しく見学・体験ができました。ひんやりとした大谷資料館での大谷石の形や感触,光と影の生み出す美しさに感動し,平和観音の大きさを知り,奇岩群を見つけて大喜びでした。益子では,暑い中でしたが,集中してお皿の絵付けをしました。絵皿の焼き上がりが楽しみですね。体調管理やご準備では,大変お世話になりました。

4年生 6月5日(月)

4年生は,日光東照宮と足尾銅山に行ってきました。世界遺産である日光東照宮では,三猿や陽明門の逆柱,眠り猫や鳴龍などを実際に見たり,話を聞いたりすることで,東照宮の様々な秘密について学ぶことができました。銅親水公園でおいしいお弁当を食べた後は,いよいよ足尾銅山へ。トロッコに乗って,銅山の中へいざ出発!リアルな人形に時々悲鳴も…。ドキドキ・ワクワクの銅山探検でした。思い出に残る楽しい一日になりました。

元気っ子体力チェック

元気っ子体力チェックでは,50m走や立ち幅跳び,ソフトボール投げなど8種目の測定を行っています。子供たち自身が自己の体力や運動能力を知り,自らの体力向上に努力する意欲を育てることを目的に行っています。1年生のシャトルランと反復横跳びは6年生と,2年生は5年生と一緒に測定しました。

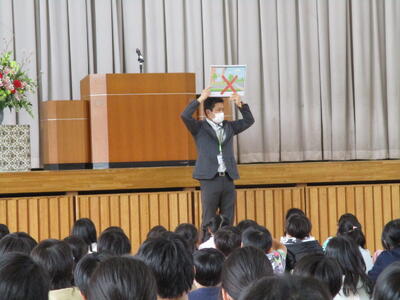

交通安全教室 5月30日(火)

宇都宮市生活安心課の皆さんにお越しいただき,3校時に1~3年生,4校時に4~6年生の交通安全教室を行いました。実験をしたり映像を見たりしながら,交通事故の恐ろしさや事故にあわないための方法について学びました。また,宇都宮市で間もなく運行が開始される,LRTと交通ルールについても説明していただきました。

6年生プール清掃 5月26日(金)

昼休みから5時間目にかけて,6年生がプール清掃を行いました。プールサイドやオーバーフロー,トイレ,更衣室などをみんなで分担して清掃しました。それぞれが担当の仕事を黙々とこなし,プールがとてもきれいになりました。あとはプールに水をためて,6月5日のプール開きを待つばかりです。

読み聞かせ 5月25日(木)

学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。今回は1階の教室にて行いました。1年生にとっては今回が初めての読み聞かせです。子供たちは,お話に真剣に耳を傾けていました。

心肺蘇生法講習会 5月24日(水)

宇都宮市消防局中央消防署上河内分署の皆様にご協力いただき,教職員を対象とした心肺蘇生法の講習会を実施しました。学校事故が起こった時の備えとして,真剣に学ぶことができました。今回の研修はあくまでも備えであり,学校事故の未然防止には,細心の注意を払うことが必要だと,改めて感じました。

運動会 5月20日(土)

前日の雨もすっかり上がり,絶好の運動会日和になりました。「つかみ取れ!! 仲間と共に 優勝を!!!」のスローガンのもと,子供たちはこの日のために一生懸命に練習し,その成果を思う存分に発揮しました。保護者の皆様には,運動会の運営にご協力いただき,心より感謝申し上げます。

読み聞かせ 5月18日(木)

学校支援ボランティア「お話サークルこんぺいとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。今回は2階の教室において,朝の読書の時間に行いました。今年度は日課の変更で10分間の読み聞かせになりましたが,子供たちは,お話に真剣に耳を傾けていました。

花の苗植え 5月17日(水)

4年生から6年生が,南校舎前の花壇の整備を行いました。これまで植えてあったチューリップやパンジーを片付け,新たにマリーゴールドやサルビアなどを植えました。学校が華やかになりました。1年生から3年生は,秋に花壇整備を行う予定です。

運動会全体練習 5月17日(水)

3回目の全体練習は,応援合戦の練習です。応援団長を中心に,応援合戦での声の出し方や動きなどを説明した後,実際に全体で練習をしました。各色とも迫力のある応援が見られましたので,本番がとても楽しみです。

食農体験学習(田植え) 5月12日(金)

本校の特色の1つである,食農体験学習の第1回目の活動(田植え)を,4年生から6年生が行いました。農業士の藤江様をはじめ,地域協議会委員の福嶋様,猪瀬様にご指導をいただき,また,その他,多くのボランティアの皆様にお手伝いをいただき実施することができました。

子供たちは,なかよし班ごとに素足で田んぼに入り,教えていただいた通りに,丁寧に植えることができました。

運動会全体練習 5月11日(木)

本日,2回目の全体練習を行いました。入場・開会式・いちご一会ダンス・閉会式の練習を行いました。5.6年生の各係児童が,事前にしっかりと準備や練習を進めていたので,とてもスムーズに全体練習を行うことができました。

避難訓練 5月10日(水)

今年度初めての避難訓練を行いました。今回は地震・火災を想定した訓練で,地震が起きた時の身を守る行動や,火災発生時の避難の仕方などを学習しました。今回は,宇都宮市消防局中央消防署上河内分署の皆さんにお越しいただき,避難訓練の大切さや避難するときの注意点,また,消火器の使い方などを教えていただきました。

1年生緊急時児童引き渡し訓練 5月8日(月)

宇都宮市の公立小学校では,教育活動中に震度5以上の地震が発生した際は,児童は学校待機とし,保護者の迎えにより下校させることになっております。本校では,毎年,1年生の「緊急時児童引き渡し訓練」を実施しています。今年度も保護者の皆様のご協力により,とてもスムーズに引き渡し訓練を行うことができました。

見守り活動 4月19日(水)

集団下校時に,登下校見守りボランティアの方々の紹介を行いました。雨の日も雪の日も猛暑の日も,子供たちの安全を見守ってくださっている方々です。心より感謝申し上げます。

1年生 給食開始 4月17日(月)

1年生の給食が始まりました。皆さんとてもお行儀よく食べることができました。口々に「おいしい,おいしい」と言って食べていました。

4年生 子ども自転車免許事業 4月17日(月)

宇都宮市生活安心課の方々に,自転車の安全な乗り方を教えていただきました。様々な場面での安全確認の仕方ができるようになり,全員が合格することができました。

1年生を迎える会 4月14日(金)

今年度は全児童が体育館に集まり,1~6年生の縦割り班(にこにこ班)で活動することができました。班ごとに自己紹介をしたり,「上央小クイズ」で楽しいひとときを過ごしたりしました。事前の準備や当日の進行などでは,6年生が活躍しました。

離任式 4月13日(木)

今年度,転退職した教職員とのお別れの会を行いました。6年生代表のお別れの言葉,児童代表による花束贈呈の後,7名の転退職者からの挨拶がありました。

離任式後のお見送りでは,児童の列を通ってお別れをしました。お別れするのが悲しくて,涙を流してしまう児童も見られました。

創立記念式 4月13日(木)

今年で本校は創立67年になりました。昭和31年に羽黒小学校上田分校から独立して創立した本校の今日に至るまでの変化を,当時の写真などをもとに紹介しました。

入学式 4月12日(水)

晴天に恵まれ,色鮮やかなパンジーに出迎えられた49名の新入生が入学しました。担任の呼名に対し,大きな声で返事をすることができました。

着任式・始業式 4月10日(月)

新しく着任した8名の職員を迎え,新年度がスタートしました。昨年度の修了式に引き続き,全児童が体育館に集まって行いました。

修了式

3月24日(金)2校時に,体育館にて令和4年度修了式を行いました。3年ぶりに全校児童が一堂に会しての実施です。事前に並び方,入場の仕方,修了証書を授与される代表児童の動き方など確認していましたので,どの児童もきちんとした態度で臨むことができました。高学年の様子を間近で見て感じられるので,低学年の児童も普段の教室とは違った様子でした。約1時間近くの式を,緊張感をもって凛とした態度で過ごすことができたので,児童の成長を感じました。

●修了証授与

●児童代表の言葉

国歌・校歌もピアノ伴奏で実際に歌いました。これも3年ぶりです。少しずつ,学校の日常の風景が戻ってきています。

修了式の後,児童指導主任から春休みの生活について話がありました。

交通安全に気を付けて,規則正しい生活を心掛け,新年度に学年が一つ上になった児童と再会できる日を楽しみにしています。

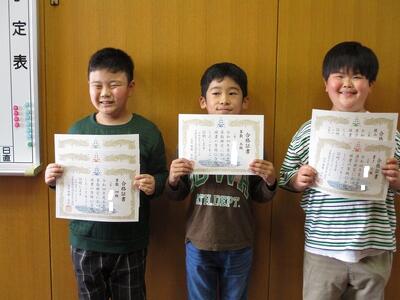

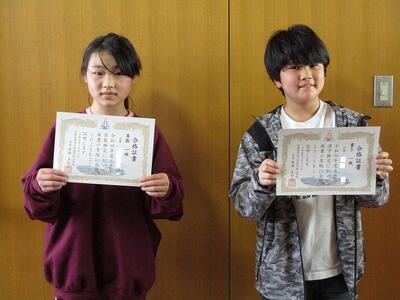

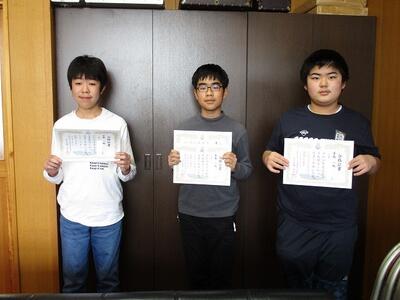

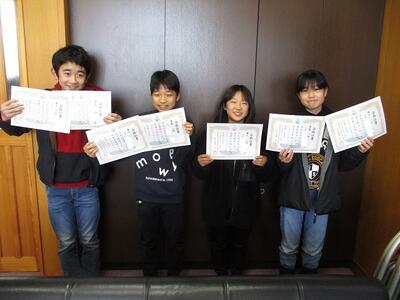

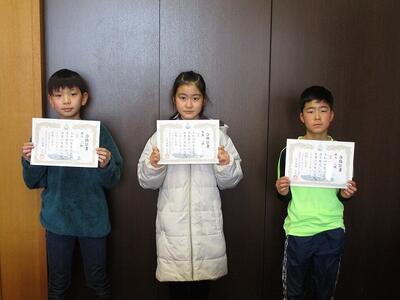

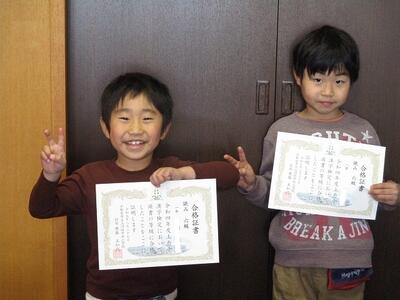

上央小検定 最後の証書授与

基礎・基本の定着を目的に始まった上央小検定(漢字の読み・書き,算数)ですが,合格証書を受け取るにはそれぞれ12枚の内容をすべて100点にしなければならないので,根気強さも必要です。

最後の最後まで努力を続け,合格証書を手にした児童を紹介します。

一年間で合計679枚の合格証書を渡しました。児童数305名に対して277名は,1枚以上の検定証書を手にしています。9割以上の児童です。また,自分の学年の漢字の読み・書きと算数の3種類すべてに合格したのは153名です。全児童の約半数です。12学級のうち,4学級はクラス全員が3種類の合格を達成しています。さらに,自分の学年以外の検定問題にも挑戦して合格証書を受け取った児童は11名もいます。素晴らしい意欲です。

令和4年度になって漢字の問題を作り直し,計算検定は算数のすべての領域に範囲を広げて算数検定とし,一年間子供たちの目標となっていた検定です。とても良く頑張っていたと思います。校長室での授与を楽しみにしていた様子で,人数が多いときはソファも使いましたので,ソファに座る人をじゃんけんで決める様子はほほえましかったです。令和5年度も検定は続けます。来年度は,全員が1枚以上の合格証書を手にすることができることを期待したいです。

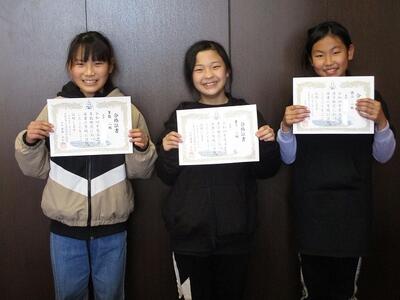

年間多読賞

今年度の本校の重点目標の一つに,「1週間に1冊以上の読書」を奨励してきました。そこで,一年間に3回に分けて「多読賞」を発表し,賞状を渡してきました。

今回は,一年間で合計200冊以上の図書を借りた児童を紹介します。

この春休みにも,多くの良書に出会い,心を豊かにしてほしいと願っています。

学級活動(話合い)

3月20日,校内を歩いていると,5年生の学級で話合いをしていました。

議題は「高学年として当たり前の3か条を作ろう」というもの。提案理由は「信頼される6年生になるために,全員で守る決まりを作って,みんなで守っていこうと考えたから。」

先週の金曜日に6年生を送り出し,この日から本校の最高学年として自覚し,この話合いをしているのですから,驚きました。

自分たちの課題は何かと問い,普段の自分たちの生活を振り返り,真剣に意見を出し合ってみんなで守るきまりを決めていく姿は,大変立派でした。実行することももちろんですが,多様な意見の良さを生かして合意形成を図っていくこの過程がとても大切です。

お弁当(5年生)

お弁当の紹介,3月20日は5年生です。入れ物を工夫して温かい親子丼になるお弁当もありました。5年生でも「ふたを開けるのが楽しみ!」という児童もいれば,「自分で詰めてきた!」という児童もいます。保護者の皆様,毎日ありがとうございます。

上央小検定 合格証書授与(3月20日)

いよいよ残り1週間になりました。

全員合格を目指して取り組んできた学級は,まとめて教室で表彰しました。

他にも,まだまだたくさんの児童に合格証書を手渡しできそうです。目標に向かってひたむきに努力している子供たち,あと数日です。頑張ってほしいです。

折り鶴メッセージ

3月17日(金),5年生の女子6名が,折り鶴に願いを込めたメッセージボードを届けてくれました。「上河内中央小学校のみんなの笑顔がなくなりませんように」というメッセージが書いてありました。

様々な色の折り紙で鶴を折り,それを大きな厚紙に貼って仕上げたそうです。鶴を折るのも大変だったでしょうが,絵のように色を組み合わせてデザインをし,メッセージを書いているところが素晴らしです。昇降口に飾らせていただきました。ありがとうございました。

お別れの会

卒業式の前日である3月16日(木),1~4年生がお世話になった6年生に感謝と卒業をお祝いする気持ちを表すために,お別れの会を行いました。本校の卒業式は,在校生を代表して5年生のみが参加します。1~4年生にとっては,小学校で6年生に会うのは,今日で最後です。

そこで,4年生の進行でお別れの会を実施しました。

校内放送で4年生代表と6年生代表が挨拶をしました。

その後,廊下に並んだ1~4年生の間を,6年生が通るので,拍手で見送りました。涙のお別れをする場面もありました。

昇降口を出た6年生は,校舎にいる1~4年生に向かって「ありがとうございました!」と大きな声で挨拶をしました。校舎の隅々まで聞こえる大きな声でした。昇降口の近くにいた1年生が,その声に応えていました。

いよいよ6年生が登校するのはあと1日。名残は惜しいですが,これまで頑張ってきた6年生の姿をしっかり目に焼き付け,送り出したいです。

ぞくぞく合格,上央小検定

これまで月に2回,3回と決めて上央小検定の合格証書を渡していましたが,日ごとに人数が増えていますので,3月16日分の検定合格者を紹介します。すでに3つの学級は漢字の読みと漢字の書き,算数検定を全員が合格しています。

今年度も残り,1週間。一人でも多く,一枚でも多く,検定合格証書を受け取ってほしいと思います。

6年生,最後のお弁当

3月16日(木)のお弁当の時間は,6年生です。

配膳室や給食センターの空調工事のため,お弁当の持参になって6日目です。「最後の給食の時間は,給食が食べたかった!」と,口々に話していました。家族が用意してくださるお弁当はうれしいものの,牛乳や温かいスープなどが飲める給食は,さすがに恋しくなるようです。

とはいえ,自分で用意したという児童もいました。さすが6年生です。6年生のお弁当の風景を紹介します。

お弁当(4年生)

3月14日(火)のお弁当の時間は,4年生を紹介します。

お弁当(3年生)

今回は,3月13日(月)の3年生の様子をご紹介します。(3の1は後日ご紹介します。)

ゆずっこタイム「めざせ! エコマスター」4年生

本校の総合的な学習の時間を「ゆずっこタイム」と呼んでいます。

今回は,4年生の「めざせ! エコマスター」の学習のまとめとして,児童から「学校でできるエコ活動を呼び掛けたい」という意見が出たそうです。4年生全員で役割分担をし,ポスターを作る人,各教室へ行って呼び掛ける人,事前収録してお昼の校内放送で全校児童に呼び掛ける人に分かれて活動しました。

学びを発信することによって,実践意欲も向上し,他学年の児童へもよい影響を与えていきます。SDGs(持続可能な社会の実現)を意識した素晴らしい取組になったと思います。

トイレ清掃ボランティア 最終日

これまでPTA環境整備部の皆さんが部会の活動として行事に合わせてトイレ清掃をしていただいておりますが,年度途中から,本校の地域協議会コーディネーターの呼びかけにより,ボランティアの皆さんがトイレ清掃を月に2回,月曜日の朝に行っていただきました。金曜日は清掃がないので,週の初めを気持ちよく迎えることができて,大変ありがたかったです。

3月13日(月)が,今年度の最終日です。6名の方が交代で活動をしてくださり,この日は2名の方が協力してくださいました。

清掃をしながら1階のトイレには取替用のトイレットペーパーを入れておくホルダーがないことに気付き,試作品を作ってきてくださいました。

ぜひ,来年度は保護者に呼び掛けて,みんなで作るとよいのではないかと思いました。家庭科室のミシンを使い,興味のある保護者の方が学校に集い,子供たちのために楽しみながらペーパーホルダー作りを学ぶのはいかがでしょうか。実益を兼ねてのコミュニケーションの機会を楽しんでいただきたいと思います。

いよいよ3月,検定合格証書の授与

今年度も残すところ6年生は1週間,1~5年生は2週間となりました。(3月10日現在)

校長室で一人一人表彰を始めて約半年。多くの児童が1枚以上の合格証書を受け取っています。子供たちが目標に向けて諦めずに頑張ろうとしている気持ちが,伝わってきます。

最近の合格者を紹介します。

今回は,3年生でも4~6年生の漢字の読みを合格した児童もいます! 子供たちの可能性は無限大です。

PTAサポートスタッフ

令和3年度の後半から,本校ではPTAサポートスタッフに協力していただいております。PTAに関わる文書の作成や会計事務等をしてくださっています。ボランティアではなく,PTA会費の中から賃金を支払い,保険にも入っていただいています。これまでご紹介する機会がなかったので,お仕事をしている様子を写真に撮らせていただきました。

令和4年度も,ありがとうございました。

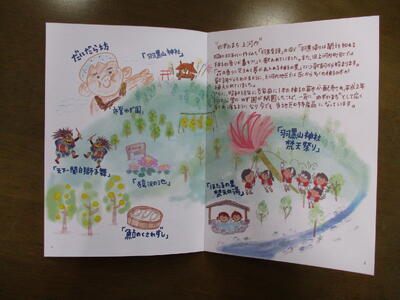

上河内の絵本 贈呈式

3月10日(金),上河内地区まちづくり協議会長様が来校し,上河内地区のゆずの絵本を100冊寄贈してくださいました。総合的な学習の時間に地域について学ぶ3年生が,毎年この本で学べるようにしていきます。また,図書室にも置いて,すべての児童が見られるようにしていきたいと考えています。

この絵本は,まちづくり協議会や市民の皆様が,令和3年度より地域の特産品の「ゆず」の活用に取り組み,今回は絵本「すごいぞ! かみかわち いろはゆず」を発行することになったそうです。上河内出身のイラストレーターの協力もあり,思わず手に取りたくなるようなガイドブックとなっています。

お弁当(2年生)

3月10日(金)は,2年生のお弁当の様子をご紹介します。

お弁当(1年生)

3月9日(木)から,給食センターや本校の配膳室の空調工事にともない,お弁当を持参することになりました。

初日は1年生の様子をご紹介します。

保護者の皆様のお弁当作りはとても大変かと思いますが,子供たちはとても楽しみにしていました。

「いただきます」の前に,ふたを開けたくてうずうずしている様子が,また,可愛らしかったです。

第3回あいさつ・言葉づかい名人の表彰

本校では,「進んで挨拶する児童の育成」を今年度の重点目標の一つに挙げています。最近は,とても元気な挨拶が校内に響いています。

そこで,年間3回,「あいさつ・言葉づかい名人」を各クラスから選出し,表彰しています。「児童の良さを認め励ます教育の推進」の一環として実施しています。

今回の受賞者を紹介します。気持ちの良い挨拶や時と場に応じた言葉づかいが,今後も続くことを期待します。

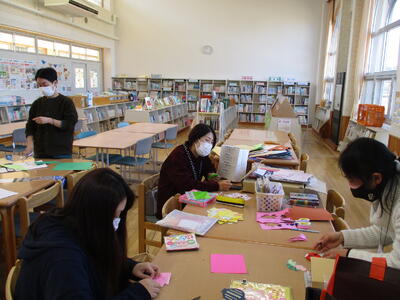

図書整備ボランティア 最後の活動

3月1日(水),今年度最後の図書整備をしてくださいました。

年度当初は11時から12時までの活動でしたが,掲示物作成を楽しんでくださり,いつの日か10時30分から始まるようになっていました。3月の掲示物は次のとおりです。

一年間,ありがとうございました。

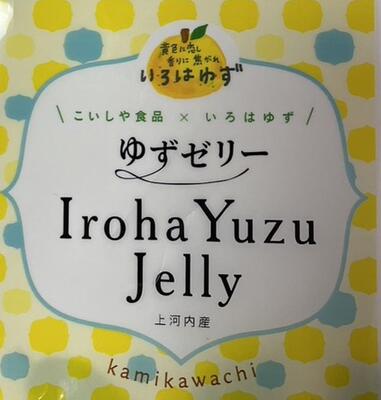

上河内の「いろはゆずゼリー」

3月6日(月)の給食では,上河内の20世帯が栽培するゆずを使って商品開発された「いろはゆずゼリー」を食べることができました。(3月2日付 下野新聞でも紹介されています。)

これは上河内まちづくり協議会や企業(こいしや食品),福祉施設(ひびき),住民らが地域一丸となって半年かけて商品化に至ったもので,3月1日より販売が始まりました。下の写真は,こいしや食品の直売所の様子です。

本校の保護者の皆様もこの商品開発には関わっています。ゆずの果汁濃度をいろいろ試して今回の5%になったことや,パッケージをデザインしたことなど,お話してくださいました。

普段給食のデザートは50g前後だそうですが,今回は150gもあったので,たっぷり味わうことができました。

ふるさと上河内の皆様より,卒業・進級を迎える児童生徒の門出をお祝いするために,このゼリーが提供されました。郷土への愛情と誇りを感じることができる機会となりました。ありがとうございました。

上央小検定 合格証書授与(2月③)

2月の27・28日に,校長室に上央小検定(漢字読み・漢字書き・算数の3種類)の合格証書の授与がありました。今回初めて授与された児童,2回目・3回目の児童,他学年の検定に挑戦して受け取った児童など,さまざまでした。

いよいよ残すところ,1か月。一人でも多くの児童が,1枚でも多くの合格証書を受け取ることができますことを願っています。

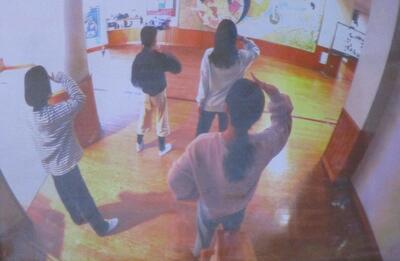

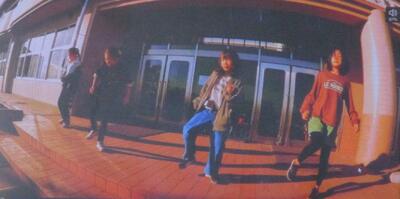

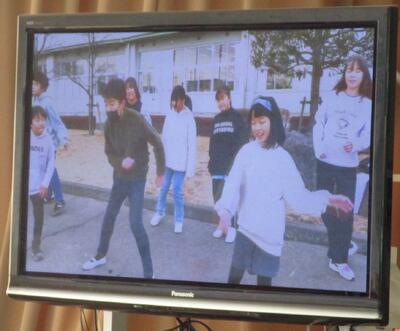

クラブ活動 ダンスの紹介

今年初めて作られたダンスクラブの発表を,給食の時間を利用して校内放送で行いました。普段は体育館等で練習をしていますが,この発表用に昇降口や校舎前などで撮影をしたようです。児童の切れ味の良いダンスと,先生方の編集技術により,素晴らしい作品となりました。

いちごの王様「とちおとめ」が給食に

3月2日(木)の給食で,JAグループいちご部会様から提供された「とちおとめ」をいただきました。本県は54年間連続でいちごの生産量が日本一です。「スカイベリー」,「とちあいか」,「ミルキーベリー」など品種改良されたいちごがありますが,「とちおとめ」はツヤツヤと光沢がある鮮やかな赤色で,果肉は柔らかく果汁たっぷりのジューシーな味わいが特徴です。

子供たちは,とても嬉しそうでした。JAの皆様,ありがとうございました。

卒業祝献立

2月27日(月)は,6年生の卒業をお祝いして,バイキング形式の給食を楽しむことができました。以前はランチルームで6年生全員が自分で給食を用意するバイキングを実施できました。今は,各教室で,まず給食当番に配膳してもらったものに,おかわりできる人がさらに追加でいただく形式です。

メロンパンや牛乳がココア味になるミルメーク,揚げシュウマイやミニ春巻き,ポテトにゆで野菜,野菜スープ,そしてなんとカップデザートは一人3種類‼ それはそれは楽しい時間となりました。

自分の食事の適量を知り,自分の健康を自分で守る力を高めるバイキング形式で給食を楽しみ,これまで食に関わってくださった生産者・調理員・栄養士さんなどに感謝の気持ちを深めることを願って実施しました。

今年は,給食センターや本校の配膳室の空調工事があるので,6年生の最後の給食は3月8日(火)です。残り少ない日々の中でも,とても思い出に残る給食だったことでしょう。