文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

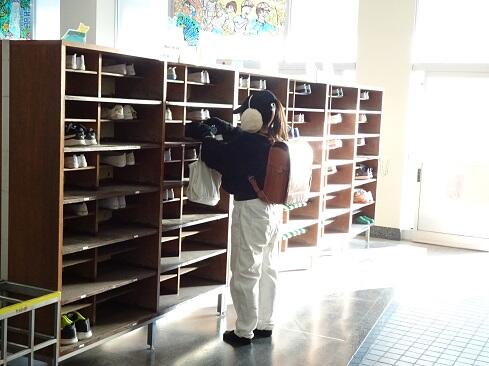

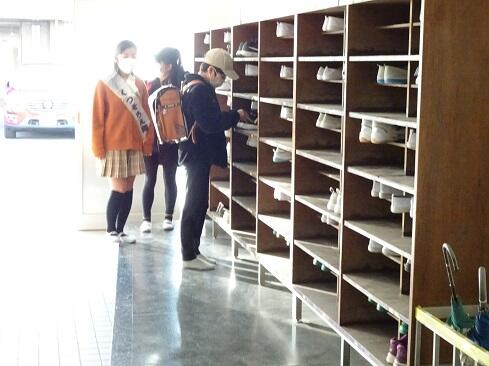

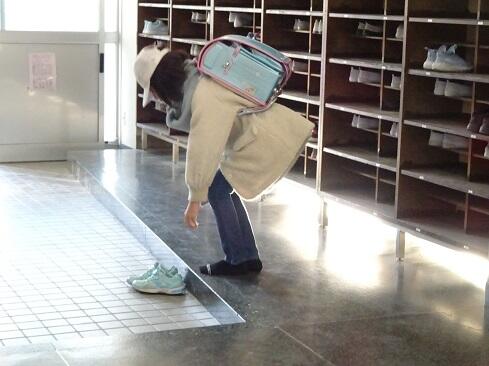

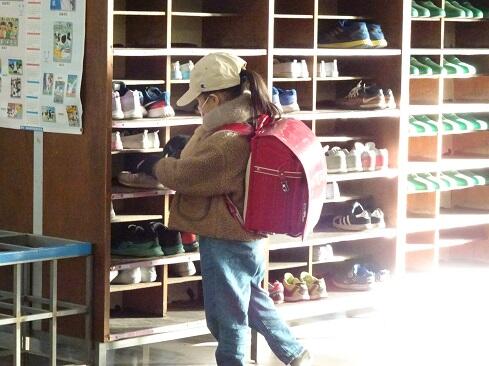

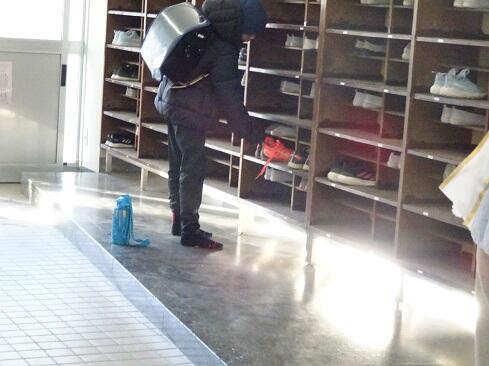

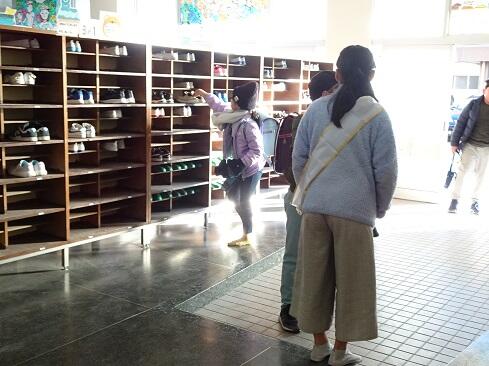

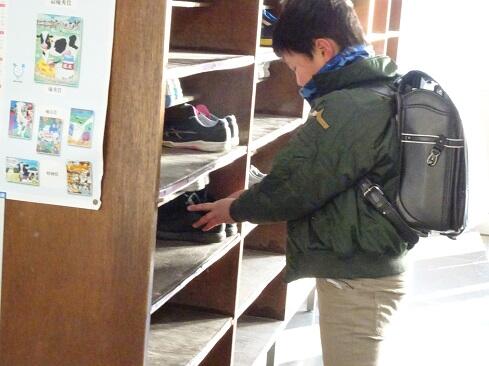

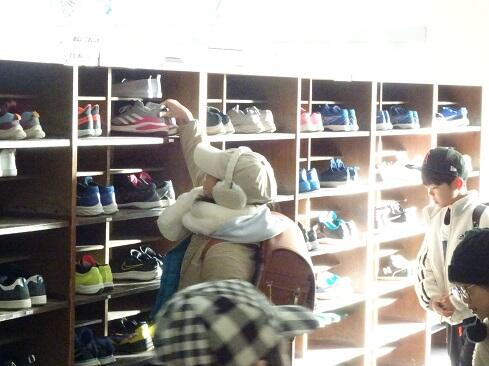

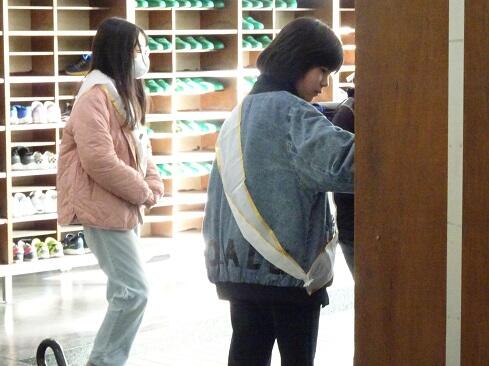

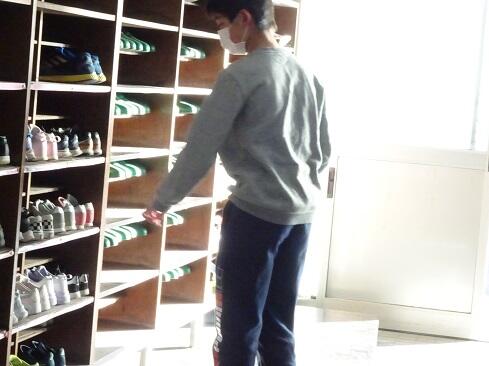

伝わるプライド

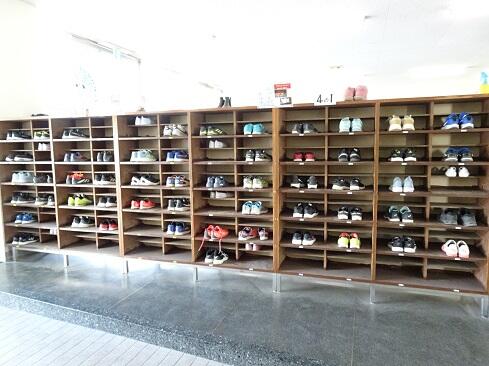

1月31日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。隊員たちは,先週と違って自分なりのアレンジを加えた取組をしていました。担当する仕事に対するプライドが伝わります。担当学年と自分の活動スタイルが上手くマッチするところが見つかるとよいと思います。隊員の皆さんで情報交換しながら,試行錯誤してみてください。各隊員が前に進もうと努力していることが,この後の大きな前進になると思います。

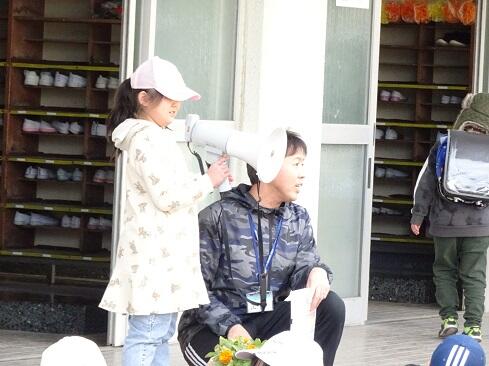

にこにこあいさつ団は,今日も自主活動に取り組んでいます。毎日ありがとうございます。

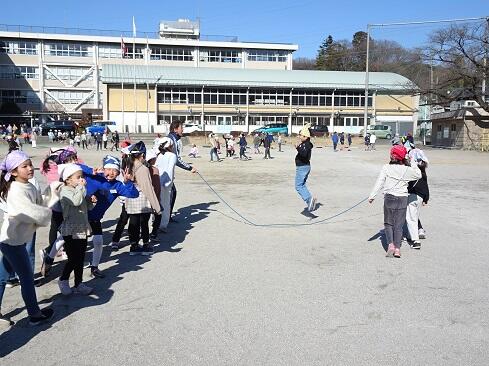

みんなでピョンピョン跳びっ子隊

1月30日(火),昼休みの時間を活用して,恒例の「みんなでピョンピョン跳びっ子隊」を実施しました。今回の参加チームは低学年生。主催は児童会運動委員会です。開催の目的は,学級で仲間と協力しながら,運動する楽しさや達成感を味わい,体力の向上を図るとともに,望ましい人間関係を構築することです。内容は,長なわ跳びです。途中で止まっても跳んだ数を合計します。時間は3分間。目指すは記録の自己ベストですが,4クラスが近くで跳んでいるので回数を競いたくなってきます。「勝ちたい」とか「一番なりたい」と思うことは,児童期ではよいことだと思います。実施は2日間です。どのクラスも自己最高記録を目指してほしいものです。さて,各クラスでは,なわを回す担当児童もいます。みんなのためにありがとう。あなたのおかげで,クラスのみんながリズムに乗って気持ちよく跳べました。みんなが活躍できました。ナイスチームワーク!

音楽が届ける感動

1月30日(火),朝の活動時間を活用して5年生が音楽発表会を開きました。学級単位の発表です。3曲披露し,熱烈アンコールにより,合唱を披露しました。短時間ですが,これまでの音楽科の学習り成果を発表することができました。子供たちの歌声とやさしいリコーダーの音は,聴くだけで感動します。そして,真剣な姿が心を打ちます。御家族の皆様には,お忙しいところ,また気温が低い中,学校までお運びいただきまして,ありがとうございました。

あたたかな時間

1月29日(月),4年生の音楽発表会が開かれました。今回は学級単位です。招待した御家族を前に,これまでの学習の成果として,4曲披露しました。子供たちにとってはミニライブ本番です。朝の時間,緊張しながら取り組む子供たち,優しく見守るあたたかなまなざし,素敵な時間となりました。最後にはアンコールもかかり,子供たちには,自信も実感することができたと思います。御家族の皆様には,気温が低い中,学校までお運びいただきありがとうございました。

いつもありがとう

1月29日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員会の「さわやかあいさつデー」です。今日は,笑顔で明るくあいさつ,自分からあいさつをめあてに取り組みました。最近は再びマスクが必要な状況になっているため,笑顔は確認することが難しいと思っていたら,計画委員さんから「目を見れば笑顔で挨拶しているのが分かりますよ。」と一言。目を見てあいさつがよい影響となっていることが分かりました。ほんの一瞬ですが,子供たちはしっかりコミュニケーションがとれているようです。お見事。にこにこあいさつ団も元気を添えてくれています。

教育相談週間終了

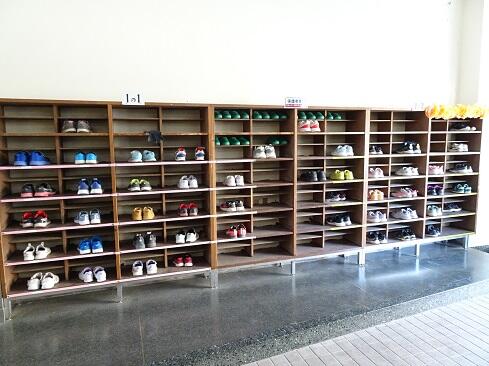

1月26日(金),本日で教育相談週間が終了しました。現在の児童の様子を的確に把握するとともに,すぐに対応できることは対応し,検討が必要なことは時間をかけて協議していきたいと思います。そして,今週はロング昼休み週間でもありました。最終日は長なわ跳びに取り組む姿が多く見られ,時間いっぱい活動しました。児童昇降口のくつそろえの状況も確認です。一人一人が切り替えを身に付けてきていることが伝わります。お見事。

まさかの悩む結果に……

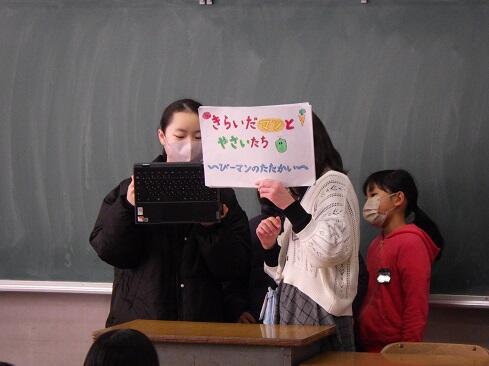

1月25日(木),クラブ活動の時間に3年生が見学を実施しました。3年生は「クラブが楽しみ!」「4年生になったら〇〇クラブが楽しみ!」と目を輝かせて話してくれました。ほとんどのクラブは参加体験型の発表形式です。さて,準備万端で見学に臨んだ3年生,1時間たっぷりと楽しむことができましたが,最終的に,加入候補のクラブが増えてしまったようです。時間はあるので,たくさん悩んで自分で結論を出してみてください。4年生への大切なステップになりそうです。各クラブの皆さん,お陰様で3年生は悩む結果となったようです。いろいろと工夫していただき,ありがとうございました。感謝

今日は室内からよく見えました

1月25日(木),今日の富士山です。今回は,屋上よりも4階の図書室前からのほうが,稜線が際立って見えました。

子供は風の子

1月24日(水),ロング昼休みの様子です。今日は1日中強い風が吹き,加えて冷たい風が吹き渡りました。そんな中,子供たちは校庭に出て,元気に外遊びを楽しみます。この先困難があっても,自分で切り拓いていける逞しさを感じました。

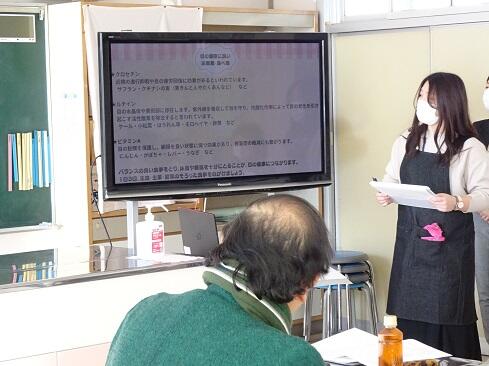

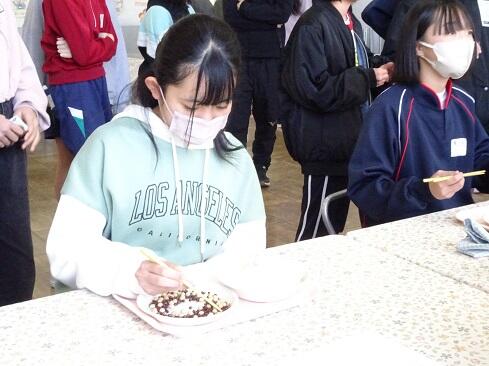

学校保健・学校給食委員会開催

1月24日(水),今年度の学校保健・学校給食委員会を開催しました。これは,学校保健・学校給食に関する諸問題に適切に対応していくために年1回開催するものです。委員会の構成は,学校職員,学校医関係,そして保護者の代表です。今回は,子供の視力低下の実態と目の健康について協議しました。また,調理実習を新たに企画し,目の健康を考えたおやつ作りを行いました。かぼちゃの蒸しケーキとスイートパンプキンです。担当の学校栄養士と養護教諭は,事前に調理作業を実施し,今回の本番に向けて準備してきました。調理後は,今回出席くださいました,学校医の稲葉全郎先生から,視力低下の予防について指導助言をいただきました。スマートフォン,タブレットは日常の道具ですが,目には負担がかかっているので,意図的に休憩を入れながら活用することなど御指導いただきました。ところで,先生はグリーンがお好きだそうで,グリーンのセーター,ジャケットそして,ストールでお見えになりました。正に眼科医,先生がいらっしゃるだけで我々の目の疲れを癒してくださいます。また,学校医の大嶋信男先生と学校薬剤師の吉澤知美先生から事前に資料をいただき,本日は養護教諭から伝達させていただきました。

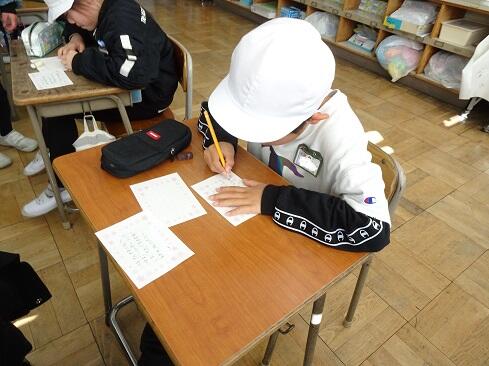

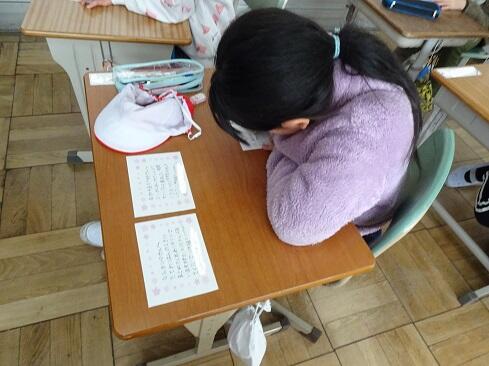

毎週水曜日は……

1月24日(水),毎週水曜日は児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。今回は各担当で働きかけを実行しました。なかなか上手くはいかなかったようですが,活動は始まったばかりです。言えることは「やってみないと分からない」です。まずは,行動に移したことがファインブレ―です。この後は,継続することが大切だと思います。頑張れ,くつそろえ隊諸君。今日は,友達の靴も揃えてくれるクラスメートの姿が見られました。にこにこあいさつ団は今日も,学校を元気にしてくれています。継続のよさが感じられる活動です。

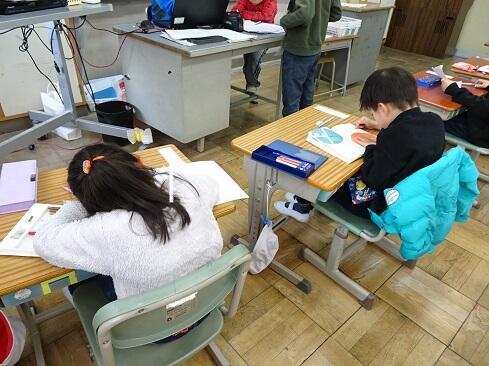

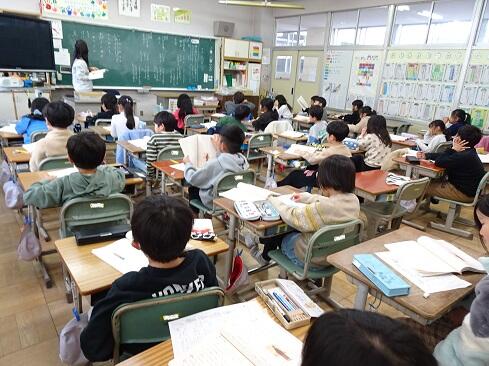

昭和小の実力

1月23日(火),今週は教育相談週間のため昼休みは毎日がロングタイムです。また,相談日になっている各クラスの数名以外は,ほぼ校庭で遊びます。そんな中で,子供たちが校庭から教室に戻った後の昇降口の状況に驚きました。登校時よりも,靴がきれいにそろっているではありませんか……。これまでも,朝よりきれいにそろう状況が多くなってきていましたが,あれだけ校庭で動き回ったにもかかわらず「ついに来た!」という印象です。そこで教室の様子を早速検証です。見事に切り替えができていて,学習活動に集中していました。あくまで「本日の子供たちの状況」としなくてはなりませんが,これまでの「くつそろえ隊の努力」,そして「確実に呼応する児童たち」と,一体になれていることに感動です。子供たちが自らよりよい学校を作っていく,これこそが昭和小の実力であると感じました。児童の皆さん,きっと自分たちは気付いていないと思いますが,みんなすごいぞ! ~よい習慣は よい人格の形成につながります~

とちぎの愛があふれるイチゴ「とちあいか」

1月22日(月),宇都宮農業協同組合様より贈呈された,とれたての「とちあいか」を給食の時間にいただきました。とちあいかは,ヘタの部分がくぼんでいるため,縦にカットすると断面がかわいらしいハート形になるそうです。「愛」される「とち」ぎの「果」実になってもらいたいという願いが込められているとちあいか。子供たちは,いちご農家の皆さんのたっぷりの愛情とともに,旬の果物を堪能することができました。御馳走さまでした。

さわやかあいさつデー

1月22日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員による「さわやかあいさつデー」です。目を見て挨拶,自分から挨拶を実行できる児童が増えてきています。最初はめあてからスタートしましたが,活動を継続することで,行動が,少しずつ「習慣」になってきていることが感じられます。あいさつは5秒程度ですが,目を合わせること,お互いの声を聞くことでコミュニケーションのよさを実感していってほしいと思います。そして,にこにこあいさつ団も元気に活動しています。最近では,2階フロアーまで声が響いています。いつもありがとう。

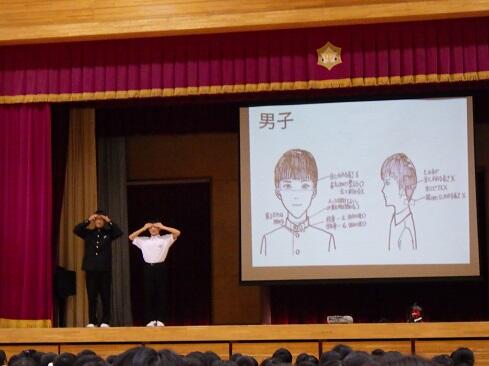

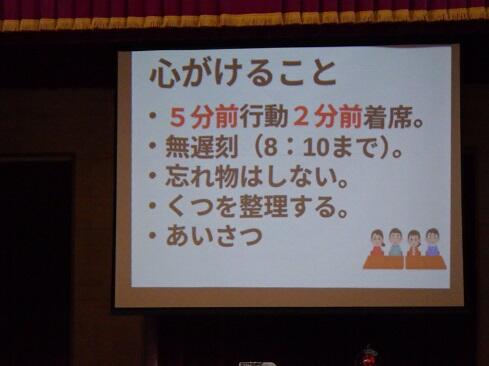

中学校へのソフトランディング

1月19日(金),午後の時間帯を活用して,宇都宮市内の小学校6年生が一斉に進学予定の中学校を訪問しました。本校児童は星が丘中学校を訪問させていただきました。生徒会執行部の皆さんが,中学校のあれこれについて説明してくれました。続いて,授業参観後,体育館で部活動の様子をVTRにて見学しました。少しずつ,中学校生活について理解を深め,意欲を高めていきます。星が丘中学校の小倉校長先生によりますと,1年生は後輩ができることを楽しみにしているとのことでした。星が丘中学校も本校と同様に,後輩たちを支援する風土があるので,安心して中学校生活を送れることと思います。

本気ですが!

1月18日(木),学校給食週間の状況です。給食調理員の皆さんには,児童からの感謝の手紙をお渡ししました。代表は6年生です。調理員さんは,「アレルギー対応のお礼もあり,感動しました。」とのことでした。職務として当たり前のことだと分かっていても,あらためて,言葉でお礼を伝えられることはとても大切です。感動はもちろん,更に意欲もわいてきます。さて,豆つかみ大会は,高学年の部になります。中でも,6年生の「熱」はちょっと違いました。上着を脱ぎ始める子,自主練習を始める子など,「本気モード」が伝わりました。真剣に取り組む,本気で取り組む,そして本番に全集中する。このような最上級生がいるからこそ,立派な後輩たちが育つのだと思います。敬服。

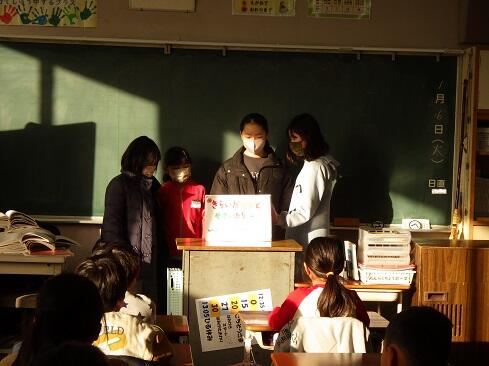

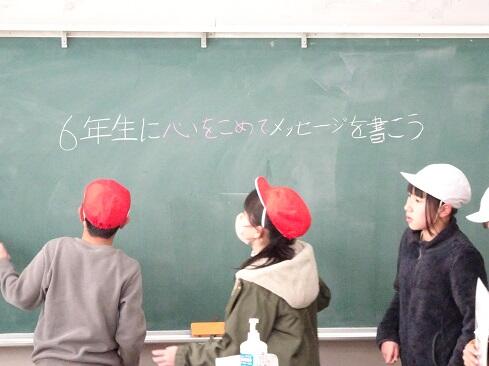

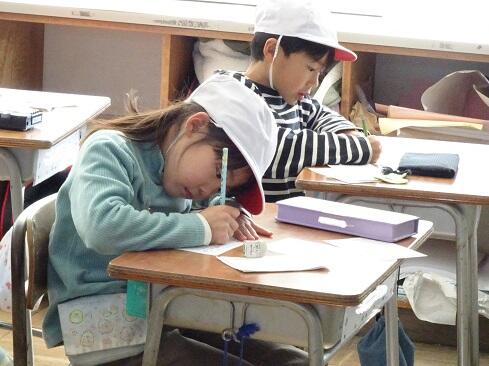

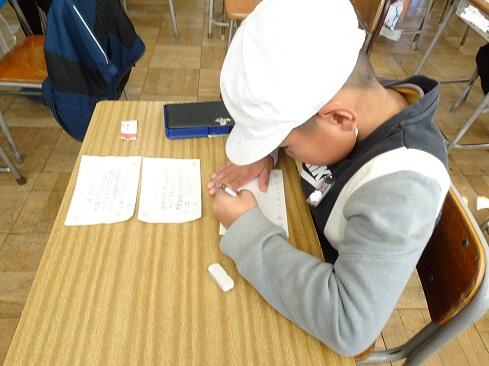

5年生が大きく見えました

1月17日(水),今回の昼休みロングタイムは縦割り班活動です。ただし,1年生から5年生での活動です。内容は,6年生へのありがとうカード作成です。この後,卒業に関する行事の中で6年生にお渡ししていきます。どの児童も心を込めてメッセージを作成しました。ある1年生は,「今までで一番きれいな字を書く」のだそうです。その気持ち,必ず伝わりますよ。さて,リーダーシップをとるのは5年生。リーダーは活動の3手も4手も先を見据え,同時に担当の先生に報告・連絡・相談しなくてはなりません。さらに,下級生からの問い合わせに答えたり,提出されたカードの内容を確認したりします。そんな状況をチームで乗り切っていました。正に,風通しのよさが伝わりました。リレーに例えるならば,5年生は6年生からバトンを受け取る「テイク・オーバー・ゾーン」に入っています。お互いの速さを調整しながらバトンタッチです。5年生諸君,ファインプレー!

進化しています

1月17日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。現在のくつそろえの状況を受け,委員会では対応策を考えています。スライドを作って周知を図る,直接声をかけて意識を高める,掲示物の内容をさらに工夫するなど,手立てを考えて実行に向けて計画中です。さて,本日の振り返りでは,単にそろえるだけではなく,「中心に揃える」や「かかとを揃える」「体の正面から揃える」など,焦点を絞って活動してはどうかと提案がありました。実態に合わせて常に進化する委員会活動です。感服。

いつも変わらずそこにあるもの

1月17日(水),今日の富士山です。「晴れてよし曇りてもよし富士の山 もとの姿は変わらざりけり(山岡鉄舟)」子供たちには,内面,心が大切であると伝えていきたいものです。

防犯パトロール実施

1月16日(火),本日の防犯パトロール担当は,地区まちづくり協議会所属の地域ボランティアの皆さんです。1.2年生の下校に付き添い,安全を確保していただき感謝いたします。雪も降る低い気温の中,ありがとうございました。

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。