文字

背景

行間

2025日誌

健康とふれあい

健康とふれあい

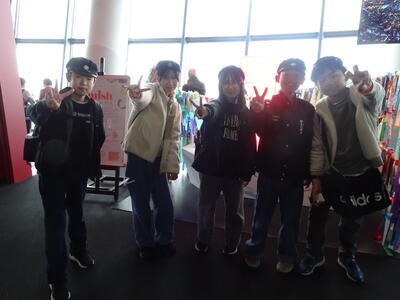

2月14日(土)10時~

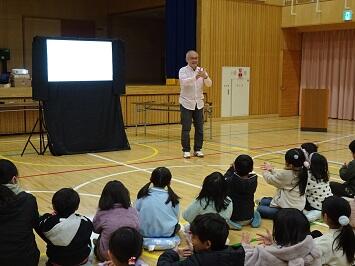

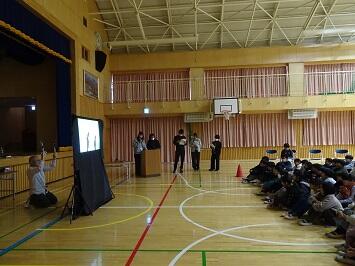

西地区スポーツ協会主催のレクリエーションのイベントが本校体育館で行われたので見学しました。

内容はスポーツ吹き矢と卓球です。吹き矢は小学生には難しいと思っていましたが、大人の支援で結構簡単にそして楽しくできていました。

地域の方と児童及び保護者の方が共に同じことをしながら触れ合う、すばらしい時間だと思いました。

大切に育てます

大切に育てます

2月13日(金)

宇都宮市小学校長会を通じて市内社会福祉施設の方が育てたパンジーとビオラの苗をいただきました。後日、校舎南側の花壇に植えて大切の育てていきたいと考えす。

2月16日(月)

早速、1年生が花壇に植えました。

芽(め)がでたね

芽(め)がでたね

2月17日(火)朝

こうしゃみなみがわの かだんをのぞくと チューリップのめがではじめました。1年生の青いはちからもめがみられました。これからはるにむけて どのようにせいちょうするか たのしみです。

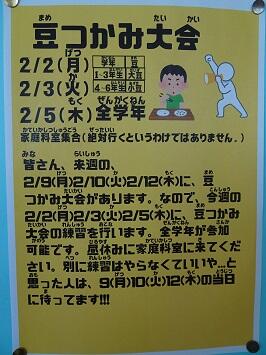

いくつつかめたかな③:まめつかみ大会

いくつつかめたかな③:まめつかみ大会

2月12日(木)昼休み

最終日の今回は3,4年生の部です。張り切って挑戦する児童、周りで大きな声で応援する児童とにぎやかな雰囲気での大会となりました。今回も先生がチャレンジする光景が見られ、場が盛り上がりました。

4年生の一人が21個つかむことができ、今年度の最高記録を作りました。

練習会のときから大会当日まで運営した給食委員会児童のみなさん、ありがとうございました。よくがんばりましたね。

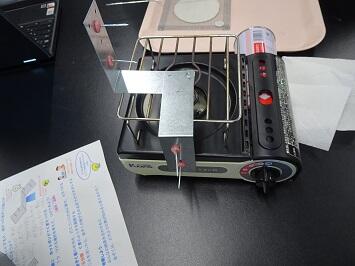

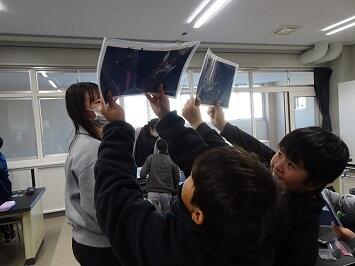

カーボンニュートラル実験教室(6学年)

カーボンニュートラル実験教室(6学年)

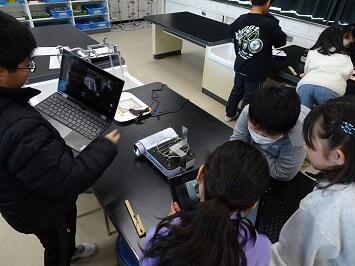

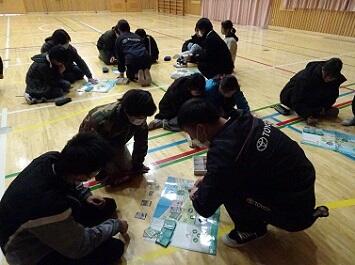

2月12日(木)3・4校時

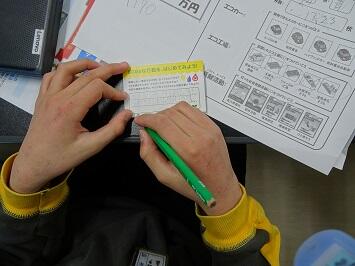

栃木トヨタ自動車株式会社及びネッツトヨタ株式会社の職員をお招きして、トヨタ未来スクールの出前授業を受けました。

内容は、カーボンニュートラルについてです。児童にとって耳にしたことのある言葉ですが、具体的にどういう意味があるのかを学びました。前半は、環境にやさしい車とはどのようなものかを実験を含めて学びました。後半は、グループに分かれて環境にやさしい街づくりをカードゲームを通して学習しました。

お忙しい中、本校児童のために貴重な教材を準備して分かりやすい授業を提供してくださいました関係者様に感謝申し上げます。

校舎長寿命化改修工事完了

校舎長寿命化改修工事完了

2月9日(月)午前

約2年半に及ぶ校舎の工事が終わりました。この日は、工事業者の責任者と市役所関係課、学校が一堂に会し、最終工事をしていた校舎北側の一部と書類の引渡しがありました。

長い工事期間は業者の方々は児童や来校者の安全第一に考え、計画通り工事を進めてくださいました。また、細かいところを随時学校と話をしながら丁寧に改修するとともに、時には学校の要望を快く引き受けてくださいました。本校に関わってくださいました大変多くの皆様には深く感謝申し上げます。

校内に美しい環境を(学校業務機動班)

校内に美しい環境を(学校業務機動班)

2月3日(火)

校舎改修工事で保管していた看板や絵画等を本勤務以外の方にも手伝ってもらって設置しました。廊下や階段を歩くと心がほっとする感じがします。

図工ボランティアのおかげで(3学年)

図工ボランティアのおかげで(3学年)

2月10日(火)5・6校時

3年生がのこぎりを使った作品を作る活動に入りました。そこで、安全面の指導と支援をしていただくボランティア方が来校されました。大人の目が複数あることによって、担任は指導する上で大変助かります。

あと2日間、ボランティアのご支援を受けるようです。

いくつつかめたかな②:まめつかみ大会

いくつつかめたかな②:まめつかみ大会

2月10日(火)昼休み

大会2日目は2・6年生の日です。開始前に少々時間があったので、大会を進行している給食委員会の児童も記録にチャレンジしました。その後、給食後の歯みがきを終えた参加者が続々と家庭科室に集まり、大会がスタートしました。この日は、見学に来た先生も参加していました。

掲額式を行いました

掲額式を行いました

2月9日(月)17時~

長寿命化改修工事が終了したこの日、前校長及び前PTA会長をお招きして肖像写真の掲額式を執り行いました。式には現PTA会長をはじめとした執行部、地域協議会長そして、教職員が立ち会いました。

はじめに、校長室にて前校長の写真を、続いて、校長室隣の会議室において前PTA会長の写真をお披露目しました。最後に、参加者全員で記念写真を撮影しました。

お二方のこれまでのご貢献に改めて感謝申し上げます。そして、お忙しい中お集まりくださいました皆様、ありがとうございました。

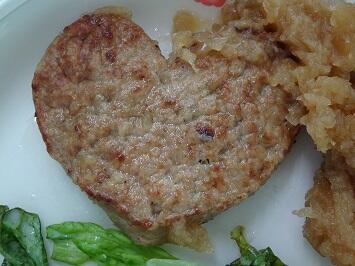

バレンタインこんだて(給食)

バレンタインこんだて(給食)

2月13日(金)給食

本日は、明日のバレンタインデーにちなんた献立を栄養士が考えました。ハヤシライスのルーもよく煮込んであり、とてもおいしく食べることができました。また、ハートの形のハンバーグ、ほんのり甘いデザートと児童にとっては楽しいひと時になったと思います。

<献立>ハヤシライス、牛乳、大根おろし付きハンバーグ、サニーレタス、豆乳とココアのデザート

いくつつかめたかな①:まめつかみ大会

いくつつかめたかな①:まめつかみ大会

1月24日から1月30日までの期間は、全国学校給食週間でした。そのことと関連させ、本校では給食員会児童が「豆つかみ大会」を企画し、3日間実施しています。

今回から3回に分けてその模様をお伝えします。はじめは、1・5年生の部です。

初めて挑戦する1年生は意欲的に参加していました。5年生は記録にチャレンジという感じでした。

寒い中でも大きな声で

寒い中でも大きな声で

2月10日(火)朝

代表委員によるあいさつ運動の日でした。登校するとすぐにたすきをかけて進んで大きな声を出していました。

今度はあかいウメがさいた

今度はあかいウメがさいた

2月6日(金)11時頃

東側フェンス沿いにある紅梅の花が咲き始めました。濃いピンク色の花びらが輝いて見えます。大きくなったつぼみもたくさんあり、日ごとに開花すると思われます。

となりにある白梅は既に咲き始めました。参考までに1月20日の記事をご覧ください。

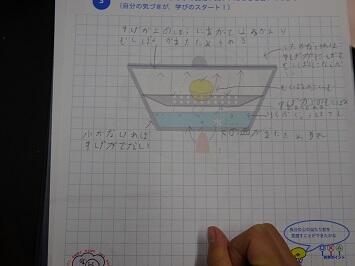

実験して考えるⅠ(4学年)

実験して考えるⅠ(4学年)

2月5日(木)3・4校時、6日(金)5・6校時

作新学院大学特任教授の髙山裕一先生をお招きして、職員研修を兼ねた授業をしていただきました。学習内容は、もののあたたまり方についてです。

<2/5>

初日は児童の興味関心を引き出す実験を通して、自分の見方や考え方が変わること、昨日の自分より成長することが「学び」だということを教えていただきました。

<2/6>

第2日目は、金属の熱の伝わり方を実験から考えました。予想したり検証したりする児童の目は輝いていてあっという間に終わりの時間が来たという感じです。

あと、2日間来校して指導していただく予定です。

学校保健・学校給食委員会の開催

学校保健・学校給食委員会の開催

2月4日(水)11時30分~12:50

PTA会長及び副会長、各PTA学年委員長、保健体育部長をはじめ、校医と教職員で組織する学校保健・学校給食委員会が開かれました。これは年1回設けられており、本校の保健、給食、体力に関する取組と児童の実態を担当職員が報告しています。併せて給食の試食もしていただいています。

今回も例年通り行いました。加えて学校医から子どもとネットの関わりと問題点や健康障害に関する話を聞きました。

その他に校長から給食費値上げと給食白衣の使用に関する課題等を話題に出して、協議していただきました。この点に関しては、後日改めて保護者の皆様には通知を差し上げる予定です。

好きなことをがんばる

好きなことをがんばる

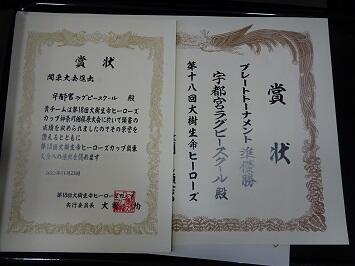

2月3日(火)昼休み

市内ラクビ―チームに所属する児童を校長室で表彰しました。チームは各種大会で好成績を残し、関東大会にも出場しています。今後の活躍を期待したいと思います。

児童の安全のために

児童の安全のために

2月2日(月)朝

警備保障会社が児童の登校時刻に合わせて見守りボランティアをしています。2月中の毎週月曜日と金曜日に学校南側交差点に立ってくださるそうです。

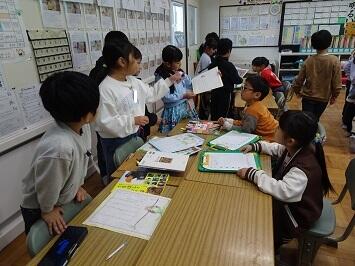

どのクラブに入ろうかな(3学年)

どのクラブに入ろうかな(3学年)

1月29日(木)6校時

次年度4年生になるとクラブ活動が始まります。そこで、現在の活動を見学することで選択の参考にする機会を設けました。

屋内スポーツ アート

サイエンス パソコン

ダンス 家庭科

見学を受ける上級生は、活動内容を説明しました。1つのクラブにつき短時間でしたが、3年生はイメージがもてたと思います。

寒い中でも自分のペースで

寒い中でも自分のペースで

1月30日(金)業間

1月28日から業間の時間を活用して児童が校庭をジョギングしています。自分に合ったペースで走ります。なかには自己記録に挑戦して1週でも半周でも多く走ろうとがんばる児童も見られます。

体育委員会の児童が全体をリードしている姿も立派です。

節分です(給食)

節分です(給食)

2月3日(火)給食

給食も季節に合わせた献立を児童に提供しました。もりもり食べて学校にいる?鬼は逃げ去ったことでしょう。

<献立>麦入りご飯、牛乳、いわしのおかか煮、白菜の塩昆布あえ、味噌けんちん汁、福豆

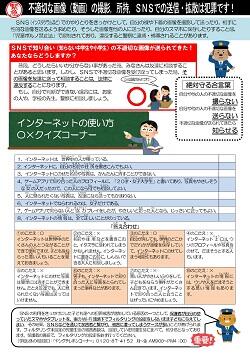

ご指導ください

ご指導ください

本市では1月13日(火)から2月27日(金)の間、スマートフォン等を所持している児童・生徒にフィルタリングやペアレンタルコントロールの設定を促すための「スマホ・ケータイフィルタリング設定100%キャンペーン」を全小・中学校で一斉に実施しております。

本校では、2月3日を「フィルタリング設定100%キャンペーン」における重点指導日として設定しました。各学年に応じて指導してまいりますが、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

地域の方とのふれあい(1学年)

地域の方とのふれあい(1学年)

1月28日(水)1・2校時

西地区社会福祉協議会のご協力をいただき、昔遊びを通して地域や協議会職員の方とふれあう活動を行いました。児童はお手玉、けん玉、こま回し、羽根つき、竹とんぼ、あやとりの6つのコーナーを時間を決めて回りました。

児童はどのコーナーでもコミュニケーションを上手に図り、楽しんでいました。

最後には、参加の方々からプレゼントをいただきました。ご協力、ご支援くだだいました関係の皆様に感謝申し上げます。

もっと溶かすには(5学年)

もっと溶かすには(5学年)

1月27日(火)6校時

理科の授業でものの溶け方に関する学習を進めています。

前時に食塩とミョウバンを使って常温でのそれぞれの溶ける量(飽和量)を確認しました。そこで、今回は、60度のお湯の中で温めた場合に溶ける量に変化はあるのかを確かめました。

自分の予想がどうなるのかを検証する時間で、グループの仲間と協力しながら実験を進めていました。

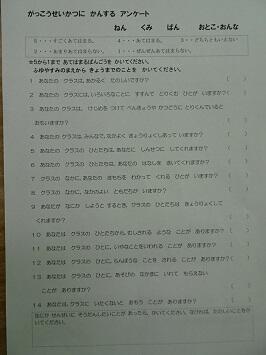

早期発見、早期解決に向けて

早期発見、早期解決に向けて

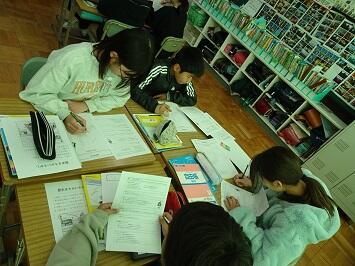

1月27日(火)

年4回実施する本校独自の学校生活に関するアンケートを行いました。目的は悩みや困ったことを抱えていないかを把握するともに、個に応じた手立てを取ることです。

当然、このアンケートだけに頼らずに日頃からアンテナを高くして児童を観察し、適切な指導をしていきたいと考えます。

ようこそ、にし小へ(1学年)

ようこそ、にし小へ(1学年)

1月27日(火)2・3校時

松が峰幼稚園児を招いて交流会を行いました。

お迎えの式を行った後、園児を連れて校内施設(校長室、職員室、保健室、図書室、音楽室、1年教室)を案内しました。

その後は、体育館で1年生が時間をかけて準備してきた手作りのゲームで楽しんでもらいました。そして、終わりの式で自分たちが育てたアサガオの種をプレゼントしました。

1年生は園児を優しく丁寧に導いており、ここまでの成長を実感した時間となりました。

あいさつ運動②(下学年)

あいさつ運動②(下学年)

3年生から1年生の児童も上級生に負けないくらい明るくさわやかなあいさつを広げていました。

1月21日(水)3年生

1月22日(木)2年生

1月23日(金)1年生

そして、何よりも毎朝、多くの友だちをでむかえてくれた代表委員のみなさん、ありがとうございました。

あいさつ運動①(上学年)

あいさつ運動①(上学年)

先週は本校のあいさつ運動強化週間でした。代表委員会に加え、5年生以下が登校後に参加して大きな声の「おはようございます。」が響き渡っていました。

1月19日(月)5年生

1月20日(火)4年生

What`s this?(3学年)

What`s this?(3学年)

1月23日(金)2校時

毎週金曜日はALTの本校勤務日です。そこで、今回は3年生の授業を見学しました。

はじめに、いろいろな物の名称について確認したのちに、ALT自作のクイズに挑戦しました。途中、分からないときには“I don`t no”の言い方があることも学びました。

児童の目が輝くひと時でした。

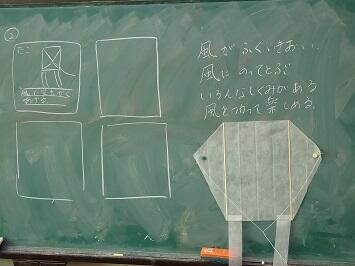

たこがとんだ!!(2学年)

たこがとんだ!!(2学年)

1月22日(木)2・3校時

社会福祉協議会のご支援の下、2年生がたこ作りとたこ上げに挑戦しました。

<2校時>

講師の皆様が各グループに入り、たこ作りの仕上げを補助してくださいました。

<3校時>

でき上がったオリジナルのたこを校庭でとばしました。幸いにして時折緩やかな風が吹き、たこあげには好条件の環境になりました。

児童は、講師の助けやアドバイスを受けながら楽しく活動することができました。

ご来校くださいました皆様に感謝申し上げます。

第2回PTA理事会

第2回PTA理事会

1月19日(月)18時30分~

はじめに、PTA会長並びに校長の挨拶を行って議事に入りました。主な内容は次のとおりです。

1ベストフェスタin西2025実施報告 2クリーンアップin西実施報告 3執行部推薦委員会立ち上げについて 4令和8年度PTA所属部及び学年委員について 5令和8年度PTA総会並びに手をつなぐ親の会総会について

また、その他のところで校長から給食費値上げに関する課題等について話をしました。本件の詳細は、事後改めて保護者の皆様には通知にて連絡する予定です。

遅い時間にも関わらずご参会くださいました皆様には感謝申し上げます。

白梅の開花

白梅の開花

1月20日(火)7時50分頃

昨日、学校東側にある白梅の花が咲いているのに気付きました。そこで、今朝、近くで確認してみました。隣にある紅梅はまだつぼみです。着実に春は来ているのですね。

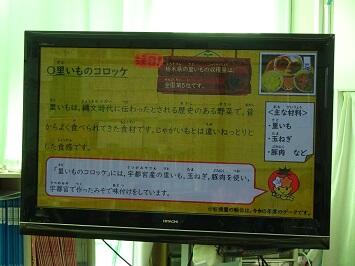

宮っ子ランチ~冬~(給食)

宮っ子ランチ~冬~(給食)

1月23日(金)給食

年4回提供される宮っ子ランチのうち今回は冬バージョンです。野菜が多く使われたメニューです。

<献立>麦入りご飯、牛乳、さといもコロッケ、もやしとニラのごまあえ、かんぴょうの卵とじ汁

また、児童は食事をしながら市教育委員会が作成した今回の献立に関する動画を視聴しました。

最後までやりぬく委員会活動

最後までやりぬく委員会活動

1月15日(木)6校時

5・6年生が決められた教室に集まり、3月までにできることややるべきことを話合って、計画を立てていました。学校よくする、みんなのためになる内容です。高学年が学校をリードしていることがよく分かります。

運 動 図 書

企 画 保 健

給 食 放 送

6年生が一条中学校見学

6年生が一条中学校見学

1月16日(金)午後

6年生が中学校を訪問して学習や生活についての説明を受けたり、見学をしたりすることにより進学前の不安を解消するねらいがあります。これは、市内公立小・中学校が期日を同じくして一斉に実施しています。

はじめに、一条中学校の校長先生の話を聞きいた後、実際に1,2年生の授業風景を参観しました。次に、生徒会や生徒指導担当教員から生活についての概要を聞きました。そして、最後は部活動の様子を見学しました。

限られた時間でしたが、少しは中学校の生活がイメージできたようです。

なお、掲載した写真は他小学校児童や中学校生徒が映らないよう配慮したものであることをご了承ください。

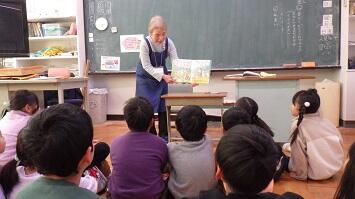

読み聞かせも新年のスタート

読み聞かせも新年のスタート

1月16日(金)朝

新年になって初めての読み聞かせの時間です。担当ボランティアの皆様は寒い中早くから来校され、準備してくださいました。お話を聞く児童の表情も豊かでした。

ようちえんせいをむかえよう!(1学年)

ようちえんせいをむかえよう!(1学年)

1月15日(木)3・4校時

27日に学区内にある松が峰幼稚園との交流会をする1年生が、準備を進めています。この授業では、一緒に遊ぶコーナーを考え、看板を作りました。当日はどのような会になるか今から楽しみです。当日の模様は後日お知らせしたいと思います。

1月19日(月)3校時

わかる、できる授業を目指して(5学年)

わかる、できる授業を目指して(5学年)

1月14日(水)1校時

5年生は算数「四角形や三角形の面積」の学習においてコース別学習を取り入れて進めています。1つのクラスを2つのコースに分けて、担任と学校支援業務(学力向上)が受け持ち指導しています。これによって、より一人一人に目を配ることができます。少しでも学力向上につながるよう工夫していきます。

防災倉庫の整理を見学

防災倉庫の整理を見学

1月14日(水)午前

学校の北がわに西ちくのぼうさいそうこがあります。自治会、コミセン、地域の方がせいりせいとんをしていたので見学させてもらいました。

さいがいがおきたときにすぐつかえるものをてんけんしたりかくにんしたりしていました。

ちなみに、学校のたいいくかんステージうしろにも宇都宮市と学校でかんりしているそうこがあり、まい年1かいは、中をかくにんしてせいりしています。

活発に考えを交換、共有(4学年)

活発に考えを交換、共有(4学年)

1月13日(火)4校時

「ふくびき」という読み物資料を使って、正直な心について考える道徳授業です。学習端末を有効に活用して、自分の考えを書き加えていました。随時、班で意見交換を繰り返して自分の考えを深めていました。

高くあがるといいなあ(2学年)

高くあがるといいなあ(2学年)

1月13日(火)3校時

生活科の学習の一環として、たこ作りをします。ここでの授業は、たこに描く絵を考える時間でした。ある児童は学習端末を活用して、参考になる絵を探していました。

できあがったたこは、22日に地域の敬老の方と一緒に揚げる予定です。

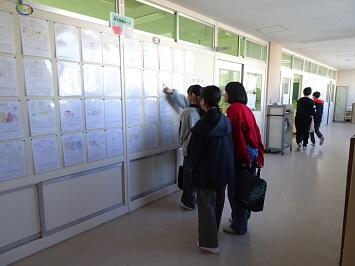

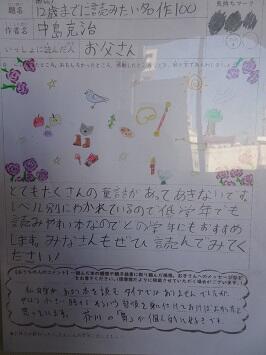

親子で読書活動

親子で読書活動

1月13日(火)午前

冬休みの課題で取り組んだ親子読書の記録が図書館廊下に掲示されました。期間を設定して2学年ごとに紹介していく予定です。今は2年生と6年生です。どのカードも一生懸命書かれています。

ご協力くださいました各ご家庭に感謝いたします。

きらり賞表彰(12月)②

きらり賞表彰(12月)②

1月13日(火)業間

先月、校長室で伝達できなかった児童を表彰しました。じどうのみなさんも、きもちをあたらしくしてどんなことにもチャレンジしましょう。

早く使いたくなるような

早く使いたくなるような

1月10日(土)午前

校庭の一部を職員駐車場にしていたスペースのフェンスを取り外したことから、今回は機械を使って整地しました。また、作業員の方が目立つ石を取り除き、更にほうきでならして整えてくださいました。

早く児童に使わせてあげたい気持ちになりました。

先が見えてきました:校舎改修工事

先が見えてきました:校舎改修工事

1月9日(金)午前

北校舎長寿命化改修工事の終わりが見えてきました。計画では今月末までで終了し、2月上旬市役所関係課の検査を経て学校へ引渡となります。

2階図書館

2階にこにこ館 2階メディアルーム

1階準備室(西側) 1階ランチルーム①(東側)

1階ランチルーム②(東側) 1階廊下

現在は、北校舎の一部教室と廊下の工事の山場は越え、クリーニングに入るそうです。

有効に活用します

有効に活用します

1月9日(金)10:45

公益社団法人宇都宮法人会西原花房支部及び事務局の方が来校され、給食時や清掃時に使用するごみ袋を寄贈してくださいました。品物については事前に学校の要望を聞いて準備してくださった次第です。

物価高騰の折、本校にとっては大変貴重な品です。有効に活用させていただきます。宇都宮法人会関係者様には改めて感謝申し上げます。

できることはまだある!

できることはまだある!

1月8日(木)朝

新年最初の登校日となった朝は、体育館で朝会を行いました。はじめに、転入生を紹介し、5日に着任した学校栄養士業務にあいさつをしてもらいました。

そして、校長の話です。今回は元旦の新聞に掲載された集英社100周年の広告を引用し、今年で創立148年を迎える西校をどのような学校にしていきたいか訴えました。学校は教職員だけでなく児童によっても創られることを意識させたく、後日、アンケートを取ることを予告しました。素直な児童の考えを期待しているところです。

児童、保護者及び地域の皆様、そして、ホームページをご覧の皆様がよい年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

返ってきた歓声

返ってきた歓声

1月8日(木)昼休み

久しぶりに会った仲間と校庭に出て元気よく遊んでいました。休み時間に響き渡る児童の歓声を聞くと、学校はいいなという思いがします。

新年初めての登校日:朝の様子から

新年初めての登校日:朝の様子から

1月8日(木)朝~1校時

2026年が始まって早くも1週間が経ち、いよいよ本日から学校が再開しました。手荷物の中には冬休みの取り組んだ作品を入れて登校する児童も見られました。そして、いつものように元気な声であいさつができる児童を見ると気持ちがたかぶる感じがしました。

次に、朝の会から1校時にかけて各学級をのぞくと落ち着いて生活している様子が伺えました。健康観察をして、休み中の課題を提出している児童、担任と新年のあいさつをして今年を見据えている学級、早速授業に臨み集中している学級と様々でした。

校庭が広く感じます

校庭が広く感じます

校舎改修工事が最終段階に入っていますが、新年から職員駐車場が従来の箇所に移動しました。それに伴い、校舎南側のフェンスが取り払われました。

<12/25>

<1/5>

<1/6>

今後、鉄板を取り除いていきますが、完了するまでカラーコーン内には入らないようにお願いいたします。

和太鼓の響きを体全体で(5学年)

和太鼓の響きを体全体で(5学年)

12月24日(水)5校時

体育館で親子学習会が行われました。今回は、市文化協会会員で和太鼓「楽」代表 川俣弘子さんを講師としてお招きしました。

はじめに、本日の課題の楽譜にそって講師がたたいて見本を見せました。次に、児童が講師の掛け声を基にたたく体験としました。その次に、見守っていた保護者も体験しました。

日本の伝統文化である和太鼓の響きを親子が体全体で感じ、そして、逞しい音を出して厳かな雰囲気が漂う時間となりました。

正月料理に挑戦!

正月料理に挑戦!

12月20日(土)午前

西地区市民センターで伝統文化親子教室の一環として、料理教室が開催されました。講師は、アサヒクッキングスクール吉野先生、そして、本県民俗学の権威である柏村先生です。

今回の献立は筑前煮、若松きんとん、お雑煮でした。参加した児童は大人に見守られながら手際よく調理していました。

また、途中で柏村先生からお正月は年神様を表那須秀1年で最も大事な日である話を聞きました。

新年を迎えて各ご家庭ではどのようなお正月を迎えましたでしょうか。冬休みもあとわずかになりますが、家族で両氏に挑戦するのもよいと思います。

今年もよろしくおねがいいたします。

今年もよろしくおねがいいたします。

今年もよろしくおねがいします

今年もよろしくおねがいします

2026(令和7)年1月1日 元旦

新年がはじまりました。みなさまにとりまして、よい年になりますことをおいのりもうしあげます。

宇都宮市 多気山頂より

よいお年を

よいお年を

2025(令和7)年も皆様に大変お世話になりました。

よいお年をおむかえください。

きらり賞表彰(12月)

きらり賞表彰(12月)

12月23日(火)昼休み

本校では学習面や生活面など学校生活全般において、頑張っている児童の実践意欲を一層高め、認め励ましていくことをねらい、年間5回校長室で表彰しています。今回はきまりやマナーを守って生活している模範児童です。

体調不良のためこの場に出られなかった児童は後日表彰します。

地域の高齢者と触れ合って(3学年)

地域の高齢者と触れ合って(3学年)

12月23日(火)2校時

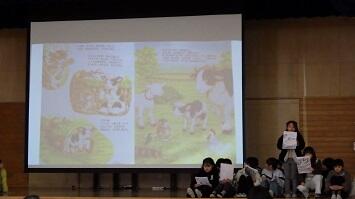

体育館に西地区社会福祉協議会をはじめ高齢者をお招きしてふれあい交流会を行いました。

ここまで3年生は総合的な学習の時間等を活用して、様々な準備をして練習を重ねてきました。

はじめに、社会福祉協議会代表の方にあいさつをいただきました。次に、児童がステージ上で絵本の読み聞かせを披露しました。

そして、児童が考え工夫して作った出店で一緒に遊びました。最後にプレゼント交換を行い終わりました。

優しい心と心が通うとともに、和やかで温かい雰囲気の交流会となり児童は貴重な時間となりました。

ご参加くださいました地域の方々には感謝申し上げます。

冬休み前朝会から

冬休み前朝会から

12月25日(木)朝

2025(令和7)年の最後の登校日の朝は、体育館で朝会を行いました。

はじめに、6年生代表のリードで大きな声で「おはようございます。」とあいさつをしました。

次に、各種表彰(下野書道展、うつのみやジュニア芸術祭、市陸上競技大会、下野新聞読書感想文コンクール、市上下水道局主催標語コンクール、タグラクビ―大会)を行いました。そして、西小きらり賞を受け取った児童を紹介しました。

その次に、校長から2つほど話をしました。1つ目は、今月ボランティアで登校の見守りをしてくださった警備会社の方から聞いた「西小児童は丁寧で気持ちよいあいさつをしてくれるのでうれしい。」の言葉についてです。校長も心が温まりここで披露しました。2つ目は、学校は先生だけでなく、児童みんなと地域と一緒になって学校は作るものという考えから、新年になったらどのような学校にしたい思うか一人一人に意見を聞くということです。学習端末を使って考えを入力してもらう予定です。

最後に、児童指導主任から冬休みの生活で気を付けてもらいたいことを話しました。

終始、目と耳と心で話を聞いていた児童たちでした。

障害者のスポーツを体験(4学年)

障害者のスポーツを体験(4学年)

12月19日(木)3・4校時

栃木県障害者フライングディスク協会から3名の講師をお招きして、体験と話を聞く活動をとおして触れ合ったり学んだりしました。

フライングディスクに慣れるように体全体を動かしたゲームをからはじめ、後半は実際に相手や的をめがけて投げる活動をしました。

体が不自由な方とも笑顔で接する場面も見られ、貴重な学習の場になったと考えます。

和菓子作りにチャレンジ(3学年)

和菓子作りにチャレンジ(3学年)

12月18日(木)2・3校時

学年児童が待ちに待った「地域が先生」の授業が行われました。3年生は例年、和菓子作りです。今回も学区内ある岡埜さんから講師をお招きして2種類の和菓子を作りました。講師の職人は簡単に餡を丸めたり形作ったりして児童は感動していました。

自分で作る場面になると、結構上手にオリジナルの和菓子を作り上げました。

ご家庭に持ち帰りましたが、色や形、そしてお味はいかがだったでしょうか。

今日は…

今日は…

12月25日(木)

クリスマスの日、児童は何を求め何を手にしたのでしょうか。

学校でも季節を感じるディスプレイ等が少し前からありました。

そして、年内最終登校日となった今日の給食は、クリスマス献立です。

<献立>麦入りご飯、牛乳、ハンバーグ、ゆで野菜、洋風たまごスープ、カップデザート

正しい使い方を覚えて安全に(2学年)

正しい使い方を覚えて安全に(2学年)

12月18日(木)1・2校時

図画工作の時間にカッターの安全な使い方を学びました。3名のボランティアのご支援もいただきながら、練習シートを活用して切る作業をしました。初めて使う児童もいるようで、担任の話をよく聞きながら慎重に手を動かしていました。

後半では自分の作品づくりに挑戦していました。

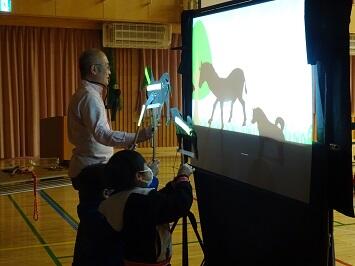

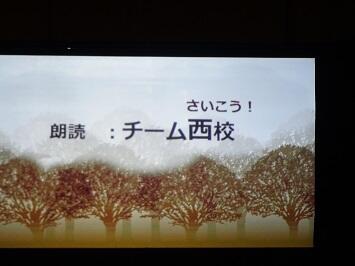

影絵に魅了された子供たち

影絵に魅了された子供たち

12月17日(水)2・3校時

体育館で演劇鑑賞会を実施し、全学年が参加しました。今回は影絵劇で演者は影絵劇団・打ち出の小づちです。1名の方が披露してくださいました。

<2校時:1・2・3学年>演目:一寸法師・ブレーメンの音楽隊

両手でできる形を教えてもらったり、指名された児童が実際に人形を動かす体験をさせてもらったりと楽しい時間でした。特に実際にやってみたいと意欲がある児童がたくさん出ていました。

<3校時:4・5・6学年>演目:ブレーメンの音楽隊・注文の多い料理店

やはり児童が参加する場面を提供してくださり、和やかな雰囲気となりました。後半の話では、朗読を5名の教員が務め、演者一人がスクリーンの後ろで何役もこなしていることがよく分かりました。

朝会で自分を生かす(保健委員会・放送委員会)

朝会で自分を生かす(保健委員会・放送委員会)

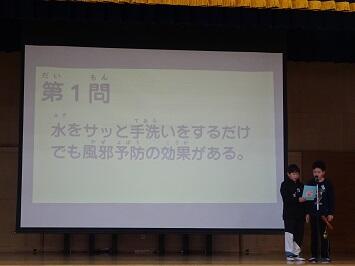

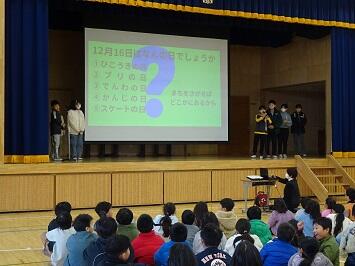

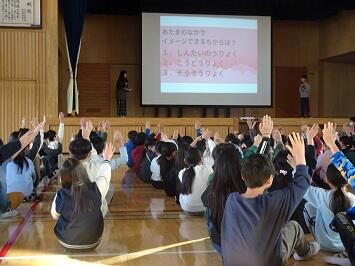

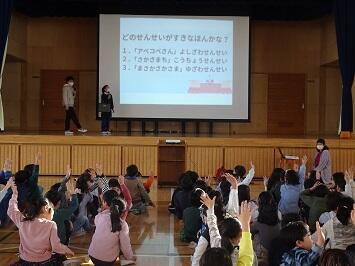

12月16日(火)朝

全児童が体育館に集まって朝会を行いました。内容は2つの委員会の発表です。前半は保健委員会、後半は放送委員会がクイズを交えながら楽しく学ぶ内容を披露しました。

それぞの委員会児童は、一人一役を見事にこなし、持ち前のよさを生かしていました。

<保健委員会>

<放送委員会>

ついた餅をおいしく食べる

ついた餅をおいしく食べる

12月13日(土)午前

西地区まちづくり推進委員会主催、第22回歳末チャリティ餅つき大会がコミュニティセンターで行われました。参加した児童は、親や地域の大人に付き添われながら餅つきをしました。そして、つきたての餅を食べました。

6年生男子児童の一人は、大人に指導を受けながら返し手にも挑戦しました。センスがあり、すぐにつき手と息を合わせながら熱いを餅を上手にひっくり返していました。また、中学生も手伝いに参加していて頼もしく感じました。

つきたての餅を買い求める客も多く、つき手の大人たちも交替しながら必死で杵を振り下ろしていました。

児童はたくさんの地域や保護者の方と触れ合うことで学びながら楽しめたと思います。このような場を提供してくださいました関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

2025最後の縦割り班活動は…

2025最後の縦割り班活動は…

12月17日(水)昼休み

今年最後の縦割り班(異学年)活動の日となりました。歯磨きが終わった学年から続々と校庭に出て、班ごとに指定の場所で遊びが始まりました。

今回は、全部の班が冬ならではの長縄跳び遊びでした。上級生が見本を見せたり、縄に入るタイミングを優しく教えたりする場面が数多く見られました。

専門家から学ぶ:地域が先生➄(6学年)

専門家から学ぶ:地域が先生➄(6学年)

12月16日(火)2・3校時

知識や技能を有し、地域や市内で活躍してしている専門家をお招きして授業をしていただく「地域が先生」の6年生版が行われました。

本来であれば、先月18日に全学年が実施する予定でしたが、当該学年は学級休業によりできませんでした。講師は「花久」の先生で今回は茶道の基本的な作法を教えていただきました。

緊張しているように感じた児童がいましたが、丁寧な指導によって一通りの動きはできたようです。

なかなかこのような体験をする機会は少ないと思いますので、貴重な時間になりました。

中学校の先生の授業に臨む(6学年)

中学校の先生の授業に臨む(6学年)

12月15日(月)5校時

一条中学校の社会科教員が訪れ、6年生に授業をしました。これは、小中一貫教育・地域学校園の取組の一つで、毎年行っています。今年度は社会でした。

はじめに中学校で行う社会科の概要について説明してもらいました。次に、プリントを使って歴史まちがえ探しクイズを行いました。後半は地理の問題で、指示書に基づき該当する都道府県をチェックし、宝がどこにあるのか探す作業をしました。

社会科に苦手意識がある児童が多いように感じましたが、意欲的に取り組んでいました。

車ができるまでを楽しく学ぶ(5学年)

車ができるまでを楽しく学ぶ(5学年)

12月12日(金)3・4校時

栃木トヨペット経営企画本部の職員3名をお招きしてトヨタ未来スクール「クルマまるわかり教室」の出前授業をしていただきました。

クイズを取り入れた車と環境にする話や1人1台学習端末を活用し、ゲームをしながら自動車ができるまでについて学習しました。

最後に自分の意見を「SDG`s宣言カード」に記入して終わりました。講師の皆様からは、児童が積極的に発言し、熱心に取り組んでいたという感想をいただきました。

星座を見たい!!(4学年)

星座を見たい!!(4学年)

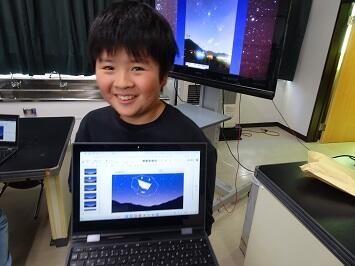

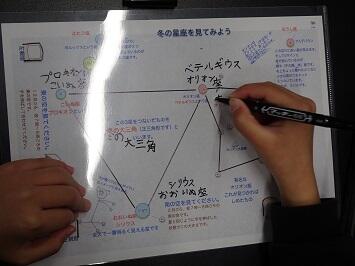

12月9日(火)5・6校時

作新学院大学特任教授の髙山裕一先生をお招きして、冬の星座に関する授業をしていただきました。

前半は、日本でも星座を自分たち生活と結び付けていた話がありました。そして、学習端末上で小さな星を結び付けてオリジナルの星座を作る活動をしました。動物やキャラクター、生活用品などとバラエティーに富んでいました。

後半は、学習端末を使って北極星を探す活動から始まり、東の空に見える冬の星座の早見盤を作りました。これは、髙山先生オリジナルです。冬の大三角やオリオン座をはじめ木星などがすぐに見つけられるように工夫されています。完成した児童は、早く見たいという意欲が湧いていました。

最後に、12月14日に見ごろとなるふたご座流星群の話を聞いて終わりました。

避難訓練:竜巻

避難訓練:竜巻

12月4日(木)3校時

今年度3回目の避難訓練は、授業中に学校の近くで竜巻が発生した時を想定した訓練でした。

はじめに、各学級において映像を使いながら竜巻の怖さや自分の身の守り方について学びました。次に、窓を閉め、カーテンを閉じ、窓ガラスからできるだけ離れた場所へ机を速やかに移動させて身を守る姿勢をとりました。

そして、体育館に集合し、避難児童を確認しました。避難開始から人員確認まで3分37秒と短い時間でしゃべらずに集まれたことはすばらしいと思いました。

最後に、担当教員と校長から話をして終わりました。児童が家で過ごしているときに、竜巻が近くで発生した場合はどうようにすればよいか家族で話し合ってみてください。

5校対抗球技大会:バレーボール編

5校対抗球技大会:バレーボール編

12月7日(日)午前

次は、9人制バレーボールの模様を紹介します。

1回戦は、富士見小です。貴校は市P連バレーボール大会で好成績をおさめた強豪チームです。それでも本校のチームワークで点を重ね、接戦となりました。2セットの合計で得失点差で惜敗しました。

続いて、4位決定戦に臨みました。相手は、西原小です。1セット目は接戦で何とか取りました。2セット目はその流れを保ち、結果、勝つことができました。

いずれの試合もファインプレーの連続と和気あいあいとした雰囲気で笑顔がたくさん見られた試合となりました。

ソフトボールとバレーボールの試合に参加してくださいました保護者様、そして、サポートしてご支援くださった保体部の皆様、更に大きな声で声援してくださいました皆様、に改めて感謝申し上げます。

5校対抗球技大会:ソフトボール編

5校対抗球技大会:ソフトボール編

12月7日(日)午前

一条中学校を会場に、本校、西原小、宮の原小、富士見小、一条中のPTA有志が集まり、ソフトボール及びバレーボール大会を開催しました。

はじめに、ソフトボール大会の模様の一部を紹介します。1回戦は、富士見小と対戦しました。1回表の本校の攻撃から点を重ね、順調に行くと思われました。しかし、富士見小は強敵でした。時折、集中打を浴びてしまい、負けてしましました。総合結果は4位となりました。

きれいになる正門花壇

きれいになる正門花壇

11月29日の日誌でも紹介しましたが、正門を入った正面のコンクリートモニュメントがきれいになりました。長年の汚れが落ちて少し白く見えるようになりました。そのため、彫刻されているうさぎとかめもはっきりと見えるようになりました。

併せて、その前にある花壇も冬バージョンに整えつつあります。中央には円柱のコンクリートで「SAIKO」を形どり、その間にビオラを植えました。

真剣に

真剣に

12月3日(水)

6年生は市教委が実施している学習内容定着度調査の問題(国・社・算・理)を解きました。そして、全学年が学校と生活のアンケートに回答しました。

担任が話す注意事項を聞き、ぞれぞれのペースで真剣に問題を取り組みました。

6学年

2学年 1学年

学んだことを伝える2年生

学んだことを伝える2年生

12月4日(木)

2年生が国語の授業で動物について調べ、まとめる学習をしてきました。そこで、この度はその内容を1年生に紹介する時間を設けました。

2年生は発表する相手を意識しながらまとめてきましたから、伝える表情はとても豊かでした。一方、1年生もグループを巡りながら興味深く聞いている表情が印象的でした。

寒くても温かい声で

寒くても温かい声で

12月9日(火)朝

校内あいさつ運動の朝です。代表委員会児童が登校後、順次たすきをかけて声を掛けていました。寒さを和らげるようなあいさつの声が響いていました。

土曜授業Ⅲ:スマホ・ケータイ安全教室の巻

土曜授業Ⅲ:スマホ・ケータイ安全教室の巻

12月6日(土)10:35~11:20

土曜授業3校時は、全児童が体育館でSNSなどに係るスマホ・携帯電話等によるトラブル防止出前講座に臨みました。今回はKDDI情報モラル講座認定講師をお招きし、児童と保護者向けに内容を構成していただきました。

動画を効果的に取り入れながら低学年にも分かりやすい話でした。社会問題になっているSNSの正しい使い方については、小さいうちから繰り返し学ぶ必要があると痛感しました。

土曜授業Ⅱ:学年授業の巻

土曜授業Ⅱ:学年授業の巻

12月6日(土)9時40分~10時25分

2校時は各教室において普段の授業を公開しました。1校時の清掃活動が終わった直後ですが、児童は落ち着いて望んでいたようです。

なお、5年1組はインフルエンザ罹患を含め体調不良を訴える児童が多かったため、学級休業となりました。

音がくってたのしい!(1・2・3学年)のまき

音がくってたのしい!(1・2・3学年)のまき

12月3日(水)2校時

では、後半の下学年の部です。演奏家4名の皆さんが奏でる音にノリノリの児童がたくさんいました。そして、楽しい音楽に乗って豊かな表情を見せていました。

土曜授業:クリーンアップin西の巻

土曜授業:クリーンアップin西の巻

12月5日(土)8:25~9:20

市立小学校全市一斉の土曜授業の日、1校時は恒例のクリーンアップin西です。これは、学校(児童、教職員)、保護者、地域が一体となって学校敷地や近隣の児童公園の落ち葉を集まる活動です。

開会式後、各担当場所に分かれて作業を始めました。

一連の活動には一条中学校から約30名の生徒や校舎改修工事に携わっている業者の皆さんも参加して力を発揮してくださいました。

お陰様で短時間でとてもきれいになりました。参加してくださいました皆さんに感謝いたします。

音楽って楽しい!(4・5・6学年)の巻

12月3日(水)1校時(4~6年)、2校時(1~3年)

一般社団法人エデュタメディア研究所の4名をお招きし、「タネも仕掛けもある音楽会」が開かれました。

体育館でゆとりをもって座席を確保するとともに、できるだけ近くで鑑賞できるよう2部制としました。

前半は、上学年です。

今年最後の満月は…

今年最後の満月は…

12月5日(金)午後7時30分頃

2025年最後の満月は、雲一つない空にまんまると浮かびあがっていました。冬の空ゆえに一段をきれいに見えました。

<12/5>

翌朝もきれいに見えたので、思わず撮影してしまいました。

<12/6 6時40分頃>

NHKから取材を受けました

NHKから取材を受けました

12月5日(金)11時~13時頃

インフルエンザをはじめとした感染症が流行している中、学校ではどのような対策をしているのかについてNHK宇都宮放送局から取材を受けました。

室内換気の様子 サーキュレーター、加湿器の使用の様子

給食前の手洗いの様子(下学年) 給食ワゴン引渡し時における当番児童への手指消毒

給食前の手洗いの様子(中学年) 給食配膳時の手指消毒の様子

昼休みにおける保健委員会児童による石鹸補充の様子① 昼休みにおける保健委員会児童による石鹸補充の様子②

今後もできることをこつこつと取り組んでいきます。

※なお、昨日の放送をご覧になれなかった方は、NHK宇都宮放送局ホームページ内から一定期間配信している「首都圏ネットワーク」と「とちぎ630」をご視聴ください。

次はチューリップ(1学年)

次はチューリップ(1学年)

12月2日(火)3校時

夏のアサガオが終わり、次はチューリップです。各自の植木鉢に新しい土を入れて、球根を1つまきました。これから、観察活動が再開しますね。

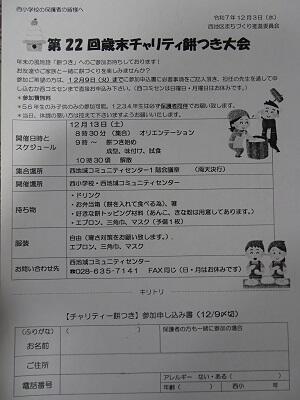

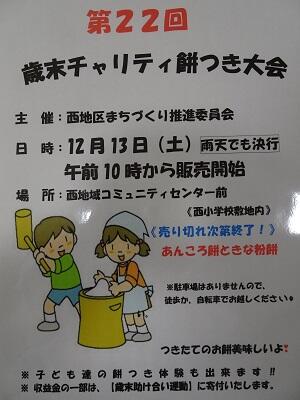

もちつきたいかいに さんかして みませんか!

もちつきたいかいに さんかして みませんか!

各ご家庭へプリントを配付しますが、写真のとおり第22回歳末チャリティ餅つき大会が12月13日(土)に西コミセンで行われます。主催は、西地区まちづくり推進委員会です。

昨年までは12月第1週の土曜授業の日に開催され、1年生が餅つきに参加していました。今年度は、もう少したくさんの児童に参加してもらおうと、開催期日を遅らせたそうです。

さんかひはむりょうです。ぜひ、ちいきのかたとふれあいながら、いっしょにおもちをついてみませんか。

図書委員会による朝会

図書委員会による朝会

11月28日(金)朝

今回の朝会の進行・運営は図書委員会児童でした。委員会活動の時間や休み時間にこつこつと準備して当日を迎えました。内容は本に関するクイズを出して、全児童を楽しみませてくれました。

発表力がある西校児童、委員会活動も活発です。

西地区の子供の安全を願って

西地区の子供の安全を願って

12月2日(火)午前

過日、PTA生活指導部が交通安全標語を募集し、先月ベストフェスタin西で優秀作品を表彰しました。この度、西地区交通安全推進委員会が援助してくださり、のぼり旗の形になりました。そこで、本日、西地区連行自治会長、PTA執行部代表、生活指導部長、学校長が校内各所へのぼり旗を設置しました。

併せて、西地区交通安全推進委員会が準備してくだった横断旗を交通量が激しい道路の横断歩道に設置しました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。

電車に乗って秋を探す(1・2学年)

電車に乗って秋を探す(1・2学年)

11月25日(火)午前

生活科の授業の一環として、東武宇都宮駅から電車に乗り南宇都宮駅で下車して明保野公園へ行きました。現地で児童は落ち葉や木の実を拾って秋を感じていました。電車の乗り方やマナーも学習ですが、引率教員の話をよく聞き、学校まで戻ることができました。

西校版サスケ

西校版サスケ

11月25日(火)昼休み

児童会の体育委員児童の企画により様々な障害をクリアするイベントを企画しました。西小学校版サスケです。

この日は、4年生が挑戦する日でした。委員会の担当児童がルールを説明して始まりました。

西校の児童は担当の教員と相談しながらアイディアを出して運営する力をもっています。

落ち葉清掃に感謝

落ち葉清掃に感謝

11月27日(木)朝

26日からこのボランティア活動が始まりました。活動に応募してくださった方が校庭等の各所に分かれて落ち葉を集めてくださっています。この日は、「朝わく」で早く校庭に出た児童が手伝っていました。

落ち葉清掃ボランティア活動は12月5日までの予定です。

西地区防災訓練

西地区防災訓練

11月29日(土)9時~

本校の校庭と体育館を使って、地区の防災訓練が行われました。地元消防団をはじめ西消防署員も参加して、最新防災グッズや機器の説明をしたり、体験的な活動をしたりして防災意識を高めていました。

西校のうさぎとかめがよみがえる

西校のうさぎとかめがよみがえる

11月27日(木)午前

来賓駐車場にあるコンクリート製のモニュメントにうさぎとかめがデザインされています。大分黒ずんでいたので、高圧洗浄機できれいにしました。この度、校舎改修工事を行っている塗装会社の方が快く作業を引き受けてくださり、お願いしました。ご来校の際にはぜひご覧ください。

洗浄作業をしてくださいました方には感謝申し上げます。

さいこう修学旅行24:エピローグⅡ・チーム最高!感謝編

さいこう修学旅行24:エピローグⅡ・チーム最高!感謝編

この2日間の修学旅行でお世話になった方を紹介します。

左から

・バスのドライバーさん(関東自動車)

…常に安全走行で児童の安全第一に考えてくださいました。乗り心地は最高!

・バスガイドさん(関東自動車)

…常に笑顔で児童にやさしく語り掛けてくださいました。そして、楽しい企画も最高!

・添乗員さん(関東ツアーサービス)

…事前に何度も打合せをしてくださいました。そして、2日間、プランが滞りなく進行できるように休む暇なく関 係施設や係りと交渉しながら動いてくださいました。気配り最高!

・カメラマンさん(伊東写真館社長)

…全国レベルの写真コンテストで数多くの受賞歴を有する信頼できるフォトグラファー。児童が輝く姿、豊かな表情のスナップは最高!修学旅行での写真は期待できます。

この4名の方のお力添えにより安心・安全なそして、楽しい思い出がたくさんできた修学旅行になりました。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。

さいこう修学旅行23:エピローグ(学校到着、解散式)編

さいこう修学旅行23:エピローグ(学校到着、解散式)編

11月27日(木)17時45分〜18時15分

バスの下車位置の公園前に着きました。その後、体育館に入り迎え来た保護者に見守られながら解散式を行いました。児童の態度は最後まで立派でした。

保護者の皆様には修学旅行前から様々な準備をして送り出してくださいましたことに改めて感謝申し上げます。

さいこう修学旅行22:学校へまっしぐら編

さいこう修学旅行22:学校へまっしぐら編

11月27日(木)16時35分〜16時40分

ほぼ予定どおりの羽生PAに到着し、トイレ休憩となりました。児童は元気で車内は賑やかです。疲れ気味の児童は目を閉じて休んでいます。

16時40分にPAを出発しました。もうすぐ修学旅行が終わってしまいます。

さいこう修学旅行21:いい眺めだ〜編

さいこう修学旅行21:いい眺めだ〜編

11月27日(木)13時10分〜15時20分

さあ、スカイツリーです。東京のランドマークというだけあり、観光客でいっぱいかと思いきや、比較的空いていました。はじめに全員でフードコートに行き、班別で昼食をとりました。

その後、全員でエレベーターに乗り、展望デッキへ行きました。あいにくの曇空でしたが絶景を満喫したようです。その後、お土産を買うなどして最後の見学地を巡りました。

さいこう修学旅行20:似ているねえ〜編

さいこう修学旅行20:似ているねえ〜編

11月27日(木)12時30分頃〜

スカイツリーに着く間、ガイドさん企画による絵かきゲーム第2段です。前回は担任の顔がモデルでしたが、今回は校長になりました。

最後列座席からガイドさんが指定した顔の部分を一つ一つか描き加えていきます。座席を左右に分け、2チームで順序よく描いていきました。途中、笑い声が出る中、最前列児童が吹き出しの言葉を入れて完成です。作品は以下の写真になります。

6年生の出来ばえはどうですか。結構、顔も言葉も特徴を得ていると思います。学校に戻ったらどこかに飾りたいと思います。6年生のみなさん、ありがとう!

さいこう修学旅行19:やはり機体は大きい編

さいこう修学旅行19:やはり機体は大きい編

11月27日(木)10時10分〜12:15分

国会を出発して無事に羽田空港に隣接するANA機体整備工場に到着しました。

はじめに整備工場の概要について動画を視聴しました。次に、各自がヘルメットを着用して、いよいよ格納庫に入りました。整備されている機体が目に入ったとたん、思わず「大きい。」の声が出ました。実際の機体を目の前にして担当者の話を聞き、大きさを再認識していました。後半では機体を背景に最後の集合写真を撮りました。

※施設内で撮影した写真は、事後、ANAの許可が必要になることから、本記事では紹介できませんのでご了承ください。

さいこう修学旅行18:政治の中心地へ第一歩編

さいこう修学旅行18:政治の中心地へ第一歩編

11月27日(木)9時20分〜9時40分

霞が関周辺に入るとテレビや写真で見たことのあるビルが見え始めました。ほどなくして、最初の見学地、国会議事堂に着きました。ここで国会議員が集まり政治が動いているのだと考えると身が引き締まる思いです。

今回は前述のとおり青空の下、議事堂を背景に集合写真を撮りました。

第一期

第二期

ステップ④ 【R6.8.30~R7.1.31】

ステップ⑤ 【R7.2.1~9.30】

◆今後の予定

<R7.10,校長室,職員室,教室移動>

ステップ⑥ 【R7.11.1~R8.1.30】

※ステップ①【R5.11~R6.4.4】等の部分をタップして下さい。

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。