文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

3月10日 表彰

卒業式予行に先立ち,表彰の伝達を行いました。宮っ子心の教育表彰,宇都宮市青少年表彰,善行児童表彰,小学校6か年皆勤賞です。学校や地域に貢献し,その努力が認められての表彰です。一人一人が堂々と賞状を受け取ることができました。今後の更なる活躍が期待されます。

3月10日 同窓会入会式

卒業を控えた6年生の同窓会入会式が行われました。本校は創立100年を超える歴史と伝統のある学校です。同窓会長様からは,昔の学校の様子や地域の様子について,地名の由来などにも触れて,興味深い話をうかがうことができました。代表児童が「・・・これから同窓会員の一員として,また,社会の一員として,しっかり社会に貢献できるよう努力していきたいと思っています。・・・」と挨拶を述べます。一人一人が本校を代表する子供たちです。自信と誇りをもって,たくましく自分の未来を切り拓いて成長してほしいです。

3月8日 冒険活動教室1日目

冒険活動教室1日目です。子供たちはオリエンテーリングを終え広場に集合しています。予定の集合時刻より早めに全員が集まれたようです。自然に触れ,友達とかかわり,互いに助け合って活動できたこと,振り返りの子供たちの発言からうかがい知ることができました。活動のねらいをしっかり理解して行動できる子供たちです。

「おなかすいたあー」そんな声も聞こえてきます。オリエンテーリングでたくさん歩いたのでしょう。昼食の時間が待ち遠しかったようです。子供たちは,班ごとにシートを広げて昼食の準備です。

ふと見上げると,雲一つない抜けるような青空。素晴らしい景色が広がっていますね。

午後は「登山」が予定されています。「あそこを登っていくのかあー」と,ちょっぴり不安な子も。天気は素晴らしいのですが花粉との戦いに頑張っている子もいます。自分の体調とよく相談をしながら,無理をせずに頑張ってほしいところです。きっと,登山でも,友達同士,励まし合って活動してくれることでしょう。

3月8日 冒険活動教室へ出発

5年生の子供たちが冒険活動教室に出発します。明日まで,オリエンテーリングや登山など,教室では味わえない体験をしてきます。友達と協力して,積極的に挑戦して,楽しい思い出をたくさん作ってきてほしいと思います。

午前8時20分,子供たちは元気にバスに乗り込みました。いってらっしゃーい!

3月7日 4年体育

校庭から子供たちの元気な声が聞こえてきます。4年生がフットベースボールのゲーム中です。チームの中で声を掛け合って,ボールを蹴る方向や守る位置などを相談しながらゲームを進めています。応援にも熱が入ります。どちらのチームもがんばれ!

3月7日 元気です!

10時15分,チャイムと同時に子供たちが校庭に飛び出していきます。きょうは,気温も上がり穏やかな日になりました。半袖の子もちらほら見られます。春本番の陽気に子供たちも元気いっぱいです。

3月7日 朝の清掃

朝,6年生の子供たちが昇降口の掃き掃除をしてくれています。利用する児童数も多いので砂がたまりやすいのですが,6年生のおかげで気持ちよく1日をスタートすることができます。きょうは,5年生の子供たちが,6年生の掃除の様子を参観していました。引継ぎの準備が進められています。

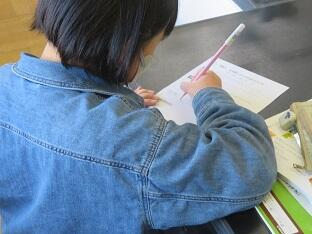

3月3日 1年生活科

きょうは青空の広がる穏やかな1日となっています。1年生の子供たちが,自分で植えた球根の観察をしていました。チューリップやヒヤシンス,クロッカス,ムスカリなど,春に咲く花が少しずつ花を開かせています。クロッカスやヒヤシンスは開花が早いようです。子供たちは,植木鉢をのぞき込んでは色を塗り,色を塗ってはまた観察します。丁寧にスケッチしている様子が見られました。毎日のように水やりをして,一生懸命に世話をした球根から芽が伸び,花を咲かせるのはうれしいことでしょうね。

3月3日 卒業まであと・・・

卒業の日が迫ってきました。校舎内にも”おめでとう”の掲示物が見られるようになりました。

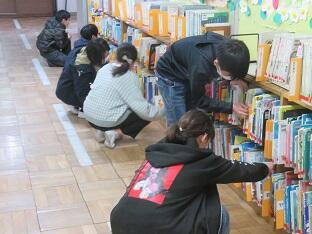

3月2日 委員会活動

今年度最後の委員会活動が行われました。1年間を振り返って感想を共有したり,来年度の学校生活に向けて準備をしたりと,様々な取組が見られます。

保健委員会では,来年度から再開される昼食後の歯磨きについて,歯磨きの仕方を紹介する動画を撮影しています。

給食委員会では,給食再開後の新たな献立表を掲示しています。

図書委員会では,図書室の本の整理をしています。

広報掲示委員会では,1年間を振り返って6年生が感想を述べています。5年生から6年生へは,感謝の言葉を綴ったメッセージカードが贈られました。

3月1日 3年そろばん

「そろばん」の授業,1時間目です。この時間の学習のねらいは,そろばんの各部の名称,しくみ,数の表し方について理解することです。教室を参観したときには,子供たちは,先生が出す数をそろばんで表していました。そろばんを初めて目にするという子もいるでしょう。短い時間で操作の仕方に慣れていくのはなかなか大変です。子供たちは,互いに教え合って,数の入れ方やはらい方に慣れていきました。

2月27日 小学校最後の・・・

給食の時間です。

きょうのメニューは,ヒレカツ,ボイルキャベツ,すまし汁,おいわいゼリー,赤飯,牛乳です。卒業お祝い献立になっています。え!?まだ2月なのに・・・。

実は,6年生は,きょうが小学校最後の給食になります。明日から給食室が空調設備設置工事に入るため,しばらく給食の提供はありません。再開されるのは卒業式が終わってからになるのです。「おいしい給食をありがとうございました。」と調理員さんに挨拶をする子供たちの姿も見られます。

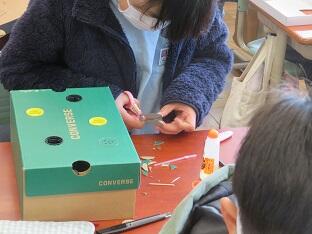

2月27日 5年図画工作

「そっと見てね,ひみつの景色」,箱の中に子供たちのイメージした景色が広がります。子供たちの作品は完成に近づいているようですが,一つ一つのパーツを丁寧に形作っている子が多く,素敵な作品,楽しい作品がたくさん見られます。「空の上をイメージして」「草や花をイメージして」「雪の野原をイメージして」「花園をイメージして」・・・。箱には,いくつかのぞき穴がついていて,穴によって見られる景色が違うようです。子供たちは,作ってはのぞき,のぞいては作って作品を仕上げていました。完成したら,是非,箱の中をのぞいてみたいです!

2月27日 「学校をきれいにしてください!」

6年生を送る会で代表の児童から説明がありましたが,今朝は,6年生が各クラスに入って,手縫いの雑巾をプレゼントしました。「学校をきれいにしてね」と優しく声を掛けながら在校生に渡します。刺しゅうの入った素敵な雑巾です。使うのがもったいないような気もしますが・・・・。

2月24日 3年図画工作

「のこぎりひいて,ザク,ザク,ザク」,角材をいろいろな形に切り取って,切り取った形をつなぎ合わせて作品をつくります。机の上には,子供たちが細かく切り取った角材がたくさん見られます。ここでは「のこぎりの使い方」を学びますが,たくさん切り取って大いに練習できたようですね。

さて,子供たちは,切り取った角材を思い思いに並べたり,重ねたり,組み合わせたりしています。「カニだあ!」「お城だあ!」と組み合わせた形を見ながらイメージを膨らませています。1つ1つを接着するには,断面を紙やすりで擦って平らにするなど,苦労もしているようですが,子供たちは「どんな形になりそうかな」と,作品づくりを楽しんでいるようです。

2月24日 保健委員の活躍

保健室前には保健委員会の子供たちが作成したメッセージカードが掲示されています。この時期は乾燥し,また寒暖差が大きく体調を崩す児童も増え始めます。卒業,進級を前に,元気に学校生活を送ってほしいと先生たちも願っているところです。

保健委員会でも,毎日,休み時間に「教室の窓を開け換気をしましょう」と呼び掛けたり,手洗い・うがいの大切さを伝えたりしています。保健室前の掲示も,そういった考えのもとに子供たちが作成したカードです。学校でも家でも実践できるよう心がけていきたいものですね。

2月21日 6年生を送る会

「6年生を送る会」を実施しました。5年生が会の進行を務め,下級生をリードします。子供たちは,縦割り班ごとに教室に集まり,係の5年生の放送により活動します。6年生は,下級生からメダルやしおり,折り紙などのプレゼントを受け取ります。下級生は,これまで学校のリーダーとして頑張ってきた6年生に感謝の気持ちを伝えながら渡します。豊南小のよさは,優しくて親切な頼もしい6年生がたくさんいて,みんな仲良しなところです。

5年生の子供たちは,この日までに準備や練習を積み重ねてきました。子供たちが意欲的に自分の役割を果たそうと努力している姿が見られました。6年生からバトンを受け取る5年生の大きな仕事を子供たちはしっかりやり遂げることができました。頼もしい5年生の子供たちです。これからの活躍にも期待したいです。

短い時間でしたが,縦割り班で過ごす温かな雰囲気の漂う楽しい時間となりました。この日の昼休みには,上級生と一緒に長縄跳びを楽しむ1年生の姿も見られました。

2月20日 4年理科

理科室での実験の様子です。「水を熱したときに出る”あわ”の正体は何か」がテーマです。子供たちは,ビーカーに入れた水を熱して,出てきた”あわ”を袋に集めています。熱したときの袋の様子や袋の中に何がたまっているか,また,熱するのをやめて冷やされたときの袋の様子,ビーカーの水面の位置など,色々な情報を観察して確認していきます。子供たちは,何に着目して観察するのがよいのか,先生の指示をよく聞いて学習を深めています。観察したことを図と言葉でまとめ,この後,話合いにより考えを深めていきます。どんな意見が出されるのか楽しみですね。

2月15日 4年図画工作

4年生が板を組み合わせて鉛筆立てや小物入れなどの作品をつくっています。すでに,のこぎりで板材を切り取り,組み立ての段階に入っているようです。薄い板を組み合わせて箱型にするのは,なかなか工夫も必要のようですが,子供たちはそれぞれに頑張っています。箱のデザインを船の形にしたり,側面を動物の顔に似せたりするなどして,楽しみながら作業している様子です。完成が楽しみですね。

2月14日 避難訓練

不審者対応の避難訓練を実施しました。先生が「さすまた」を持って,校庭で不審者に対応します。子供たちは,緊急避難の合図とともに教室へ逃げ込みます。先生の指示に従い黙って机の下に身を隠しています。不審者役は講師であるスクールサポータの方が担ってくれました。緊迫した雰囲気が漂い,意識を高めて訓練に臨むことができました。

安全を確認した後には,スクールサポーターの先生から,不審者から身を守る方法として大切なこと「いかのおすし」についての話を聞きました。また,「さすまた」の効果的な使い方についても教えていただきました。

自分の身を自分で守れるように,普段から意識を高めておくことが大切です。「子ども110番の家」を確認したり,防犯ブザーが作動するかを確認したりすることも必要なことですね。