文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

毎週水曜日は……

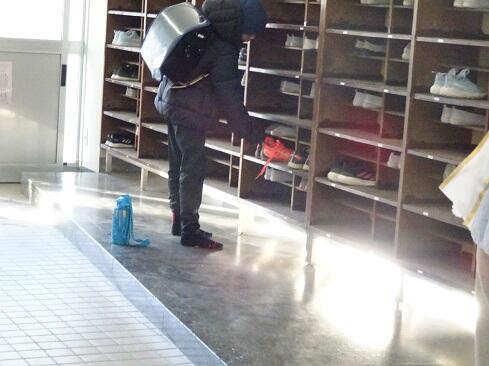

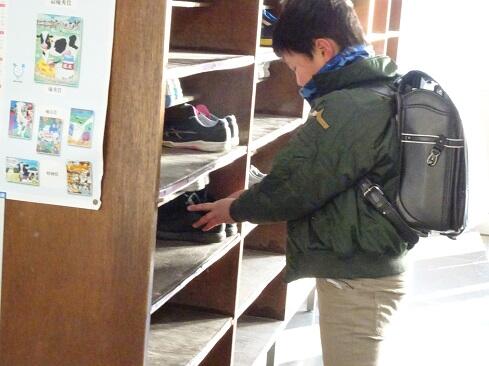

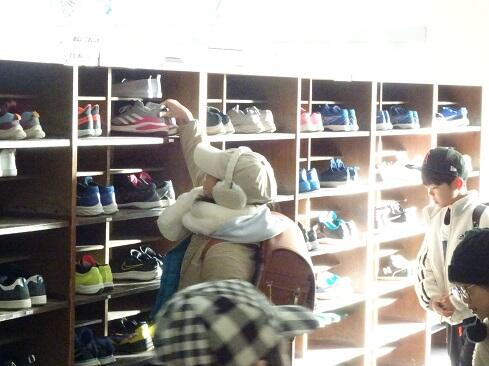

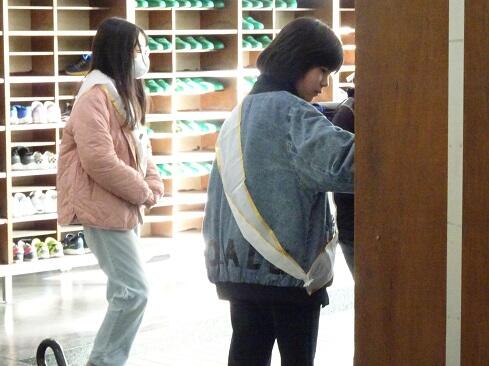

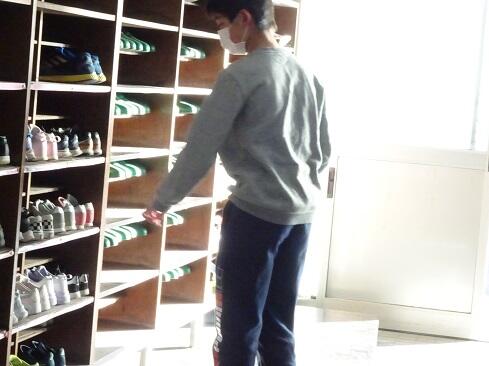

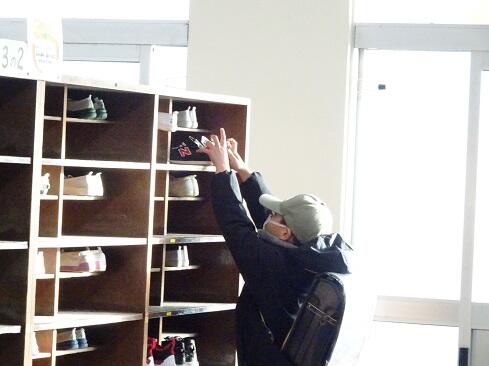

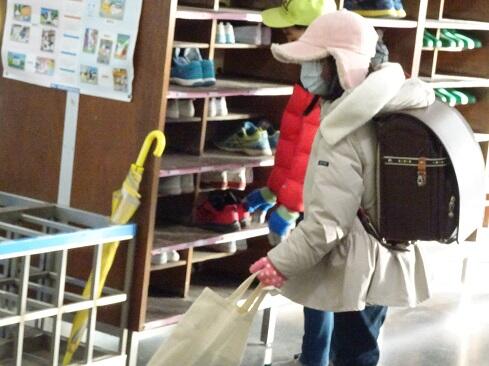

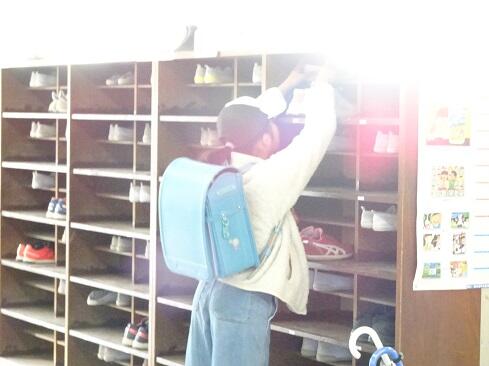

1月24日(水),毎週水曜日は児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。今回は各担当で働きかけを実行しました。なかなか上手くはいかなかったようですが,活動は始まったばかりです。言えることは「やってみないと分からない」です。まずは,行動に移したことがファインブレ―です。この後は,継続することが大切だと思います。頑張れ,くつそろえ隊諸君。今日は,友達の靴も揃えてくれるクラスメートの姿が見られました。にこにこあいさつ団は今日も,学校を元気にしてくれています。継続のよさが感じられる活動です。

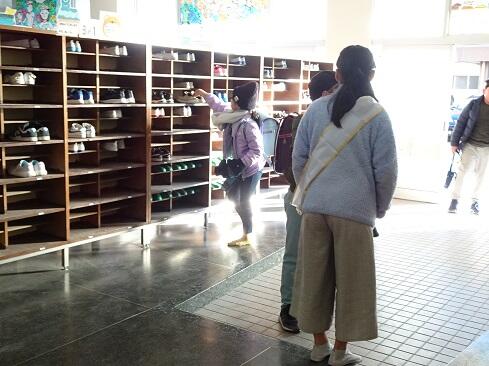

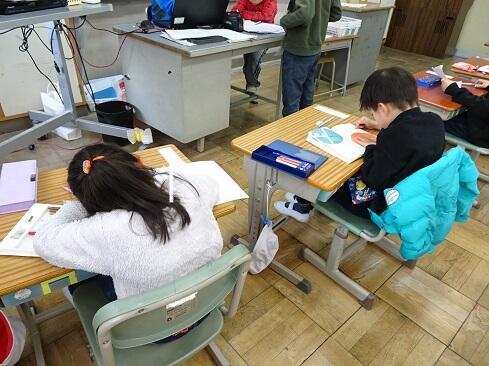

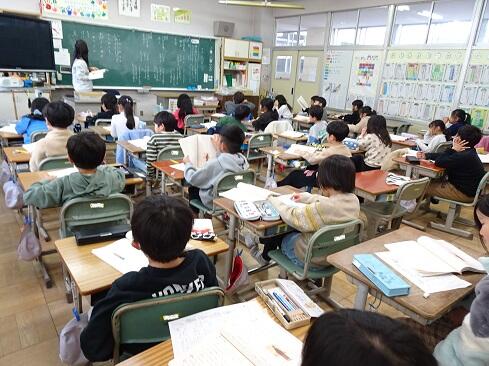

昭和小の実力

1月23日(火),今週は教育相談週間のため昼休みは毎日がロングタイムです。また,相談日になっている各クラスの数名以外は,ほぼ校庭で遊びます。そんな中で,子供たちが校庭から教室に戻った後の昇降口の状況に驚きました。登校時よりも,靴がきれいにそろっているではありませんか……。これまでも,朝よりきれいにそろう状況が多くなってきていましたが,あれだけ校庭で動き回ったにもかかわらず「ついに来た!」という印象です。そこで教室の様子を早速検証です。見事に切り替えができていて,学習活動に集中していました。あくまで「本日の子供たちの状況」としなくてはなりませんが,これまでの「くつそろえ隊の努力」,そして「確実に呼応する児童たち」と,一体になれていることに感動です。子供たちが自らよりよい学校を作っていく,これこそが昭和小の実力であると感じました。児童の皆さん,きっと自分たちは気付いていないと思いますが,みんなすごいぞ! ~よい習慣は よい人格の形成につながります~

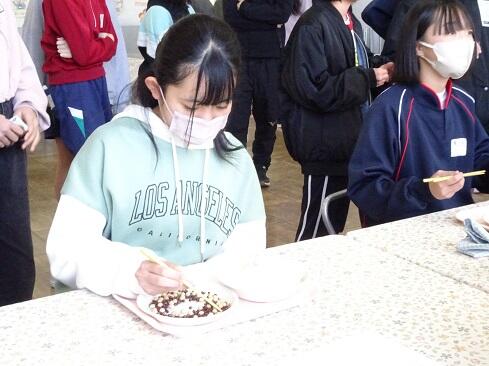

とちぎの愛があふれるイチゴ「とちあいか」

1月22日(月),宇都宮農業協同組合様より贈呈された,とれたての「とちあいか」を給食の時間にいただきました。とちあいかは,ヘタの部分がくぼんでいるため,縦にカットすると断面がかわいらしいハート形になるそうです。「愛」される「とち」ぎの「果」実になってもらいたいという願いが込められているとちあいか。子供たちは,いちご農家の皆さんのたっぷりの愛情とともに,旬の果物を堪能することができました。御馳走さまでした。

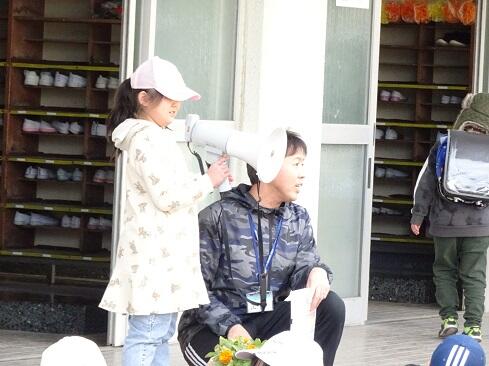

さわやかあいさつデー

1月22日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員による「さわやかあいさつデー」です。目を見て挨拶,自分から挨拶を実行できる児童が増えてきています。最初はめあてからスタートしましたが,活動を継続することで,行動が,少しずつ「習慣」になってきていることが感じられます。あいさつは5秒程度ですが,目を合わせること,お互いの声を聞くことでコミュニケーションのよさを実感していってほしいと思います。そして,にこにこあいさつ団も元気に活動しています。最近では,2階フロアーまで声が響いています。いつもありがとう。

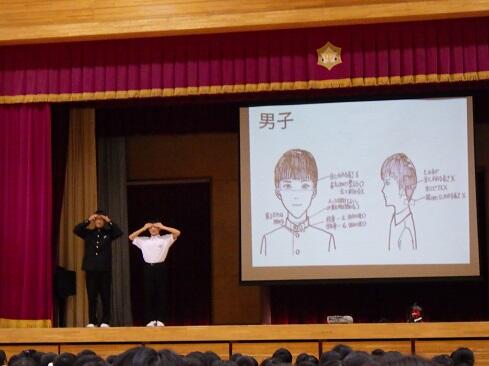

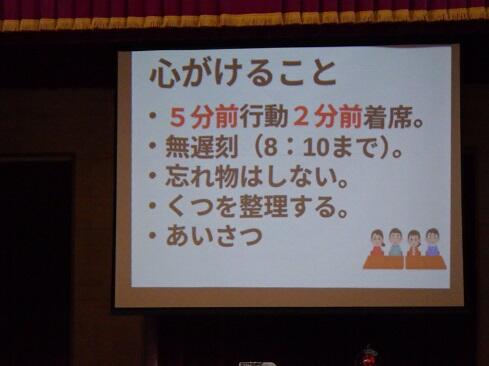

中学校へのソフトランディング

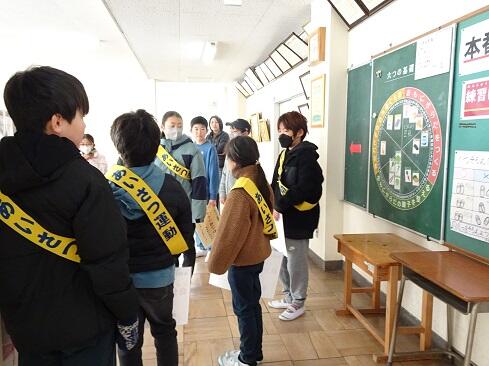

1月19日(金),午後の時間帯を活用して,宇都宮市内の小学校6年生が一斉に進学予定の中学校を訪問しました。本校児童は星が丘中学校を訪問させていただきました。生徒会執行部の皆さんが,中学校のあれこれについて説明してくれました。続いて,授業参観後,体育館で部活動の様子をVTRにて見学しました。少しずつ,中学校生活について理解を深め,意欲を高めていきます。星が丘中学校の小倉校長先生によりますと,1年生は後輩ができることを楽しみにしているとのことでした。星が丘中学校も本校と同様に,後輩たちを支援する風土があるので,安心して中学校生活を送れることと思います。

本気ですが!

1月18日(木),学校給食週間の状況です。給食調理員の皆さんには,児童からの感謝の手紙をお渡ししました。代表は6年生です。調理員さんは,「アレルギー対応のお礼もあり,感動しました。」とのことでした。職務として当たり前のことだと分かっていても,あらためて,言葉でお礼を伝えられることはとても大切です。感動はもちろん,更に意欲もわいてきます。さて,豆つかみ大会は,高学年の部になります。中でも,6年生の「熱」はちょっと違いました。上着を脱ぎ始める子,自主練習を始める子など,「本気モード」が伝わりました。真剣に取り組む,本気で取り組む,そして本番に全集中する。このような最上級生がいるからこそ,立派な後輩たちが育つのだと思います。敬服。

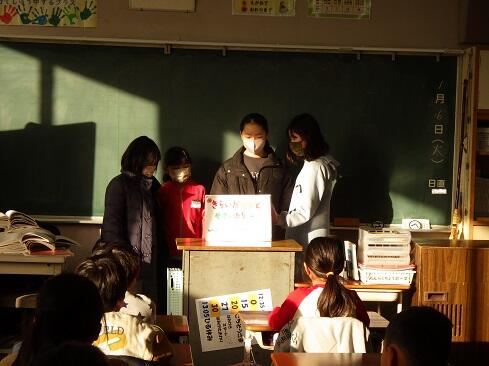

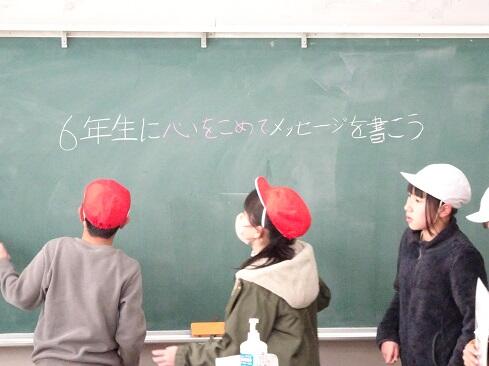

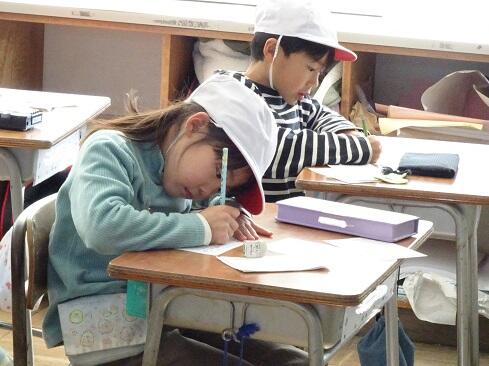

5年生が大きく見えました

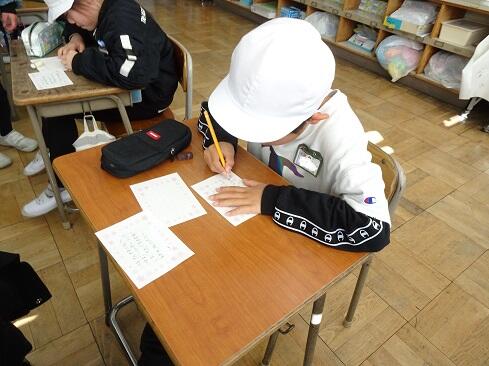

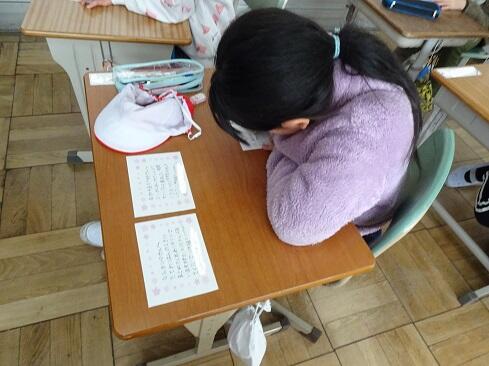

1月17日(水),今回の昼休みロングタイムは縦割り班活動です。ただし,1年生から5年生での活動です。内容は,6年生へのありがとうカード作成です。この後,卒業に関する行事の中で6年生にお渡ししていきます。どの児童も心を込めてメッセージを作成しました。ある1年生は,「今までで一番きれいな字を書く」のだそうです。その気持ち,必ず伝わりますよ。さて,リーダーシップをとるのは5年生。リーダーは活動の3手も4手も先を見据え,同時に担当の先生に報告・連絡・相談しなくてはなりません。さらに,下級生からの問い合わせに答えたり,提出されたカードの内容を確認したりします。そんな状況をチームで乗り切っていました。正に,風通しのよさが伝わりました。リレーに例えるならば,5年生は6年生からバトンを受け取る「テイク・オーバー・ゾーン」に入っています。お互いの速さを調整しながらバトンタッチです。5年生諸君,ファインプレー!

進化しています

1月17日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。現在のくつそろえの状況を受け,委員会では対応策を考えています。スライドを作って周知を図る,直接声をかけて意識を高める,掲示物の内容をさらに工夫するなど,手立てを考えて実行に向けて計画中です。さて,本日の振り返りでは,単にそろえるだけではなく,「中心に揃える」や「かかとを揃える」「体の正面から揃える」など,焦点を絞って活動してはどうかと提案がありました。実態に合わせて常に進化する委員会活動です。感服。

いつも変わらずそこにあるもの

1月17日(水),今日の富士山です。「晴れてよし曇りてもよし富士の山 もとの姿は変わらざりけり(山岡鉄舟)」子供たちには,内面,心が大切であると伝えていきたいものです。

防犯パトロール実施

1月16日(火),本日の防犯パトロール担当は,地区まちづくり協議会所属の地域ボランティアの皆さんです。1.2年生の下校に付き添い,安全を確保していただき感謝いたします。雪も降る低い気温の中,ありがとうございました。

豆は丸いから

1月16日(火),給食週間第2日目の「豆つかみ大会」中学年の部です。塗り箸の曲面で,球体の大豆と小豆をつかむのはひと苦労です。忍耐力と集中力,そして,箸の技術を発揮します。

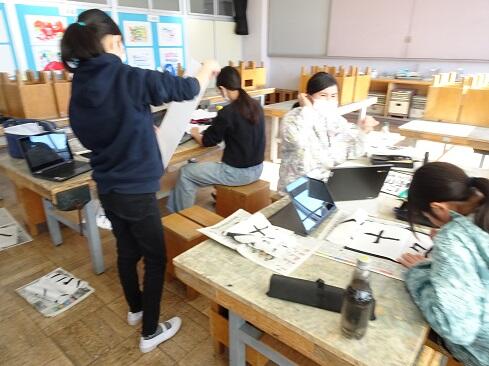

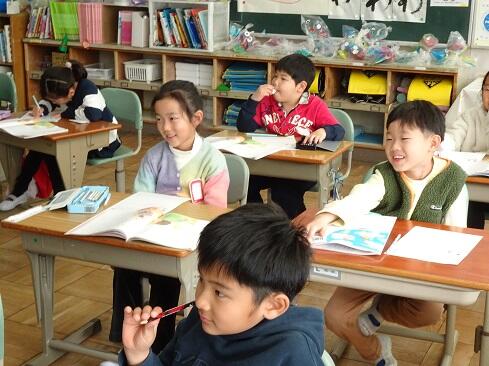

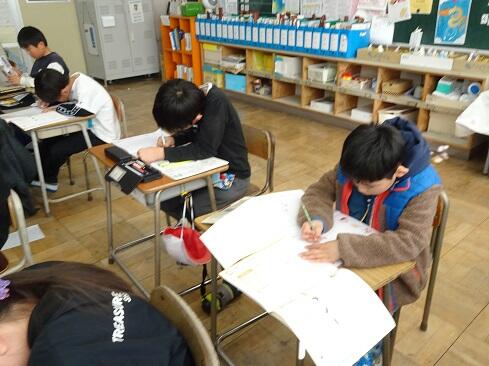

6年生学習中

6年生の学習を少しだけ切り取ってみました。習字の学習では,書初めに取り組んでいました。思いや願い,書いてみたい文字などを表現していきます。それぞれの言葉をとおして,友達の新しい部分を発見です。「正々堂々」は文字も堂々と表現され,「うさぎ」は,もふもふ感が伝わる表現をしています。表現の深さが伝わります。社会の学習では,教科書ベースのテーマをもとに,友達とディスカッションしながら調べを進めたり,個人で深く調べたりしています。「学び方」がよく身に付いてきて,中学校への着実なステップとなっています。個人では,タブレットとは別に,参考書を片手に調べている児童がいました。ネットのほうが効率的なのではと思い聞いてみたところ,「検索ではこちらから調べに行くが,参考書は向こうから情報が入ってくる。想定外の発見もあり参考書も活用しています。」とのこと。単なる感想にも聞こえますが,追究するということの本質に触れいるのではないでしょうか。大切なことに気付かされ,勉強になります。

安心・安全を笑顔とともに

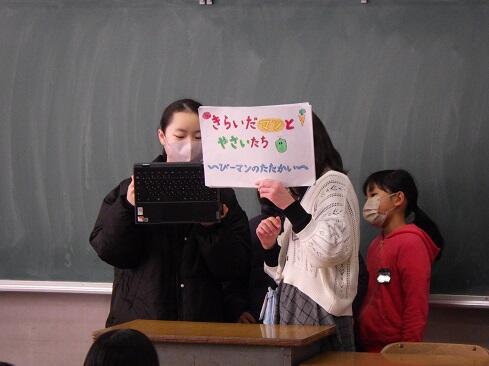

1月15日(月)から19日(金)まで,本校は学校給食週間を実施しています。全国学校給食週間は,毎年1月24日から31日ですが,本校は別の行事が重なってしまうため前倒しの実施としました。さて,今年の児童会によるイベントは,低学年生には日替わりで朝の紙芝居を実施します。全校生には,給食の放送を活用した「給食3ヒントクイズ」と昼休みを活用した「豆つかみ大会」を実施します。給食に関わる人と食べ物に感謝し,食事の大切さを考えていきます。

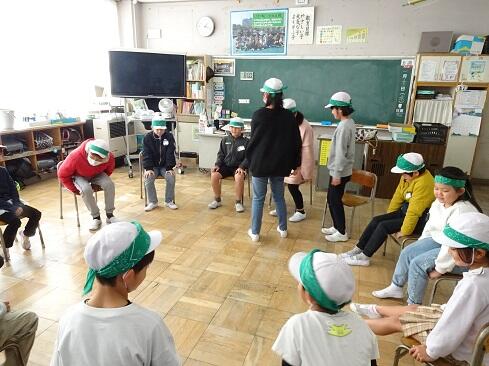

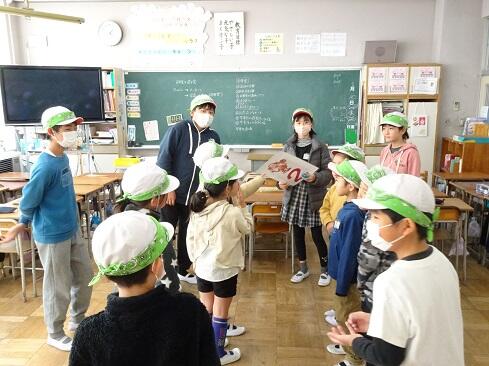

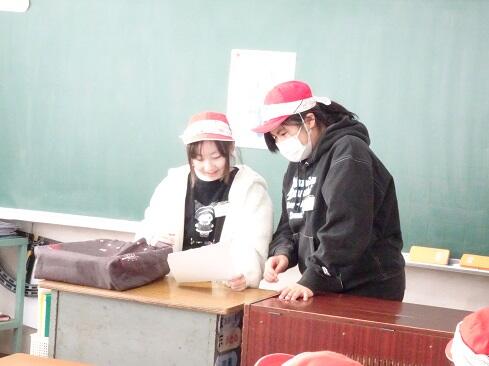

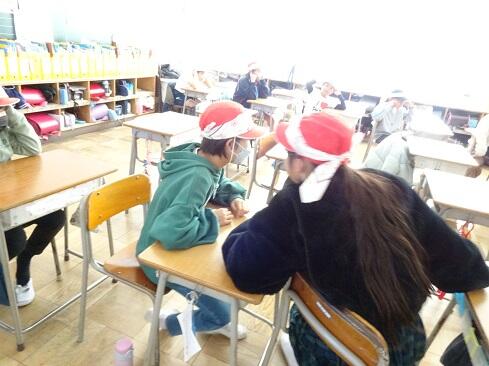

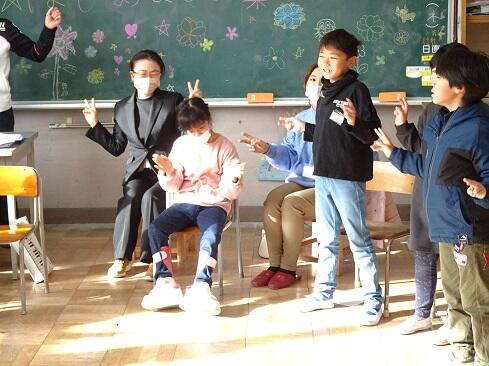

お金ってなぁに?

1月15日(月),5年生が金銭教育出前講座を受講しました。講師は「知るぽると栃木(栃木県金融広報委員会)」の金融広報アドバイザー菅谷浩さんです。「金融教育」のうち,特に金銭や物に対する健全な価値観の養成に力点をおいた教育を「金銭教育」と呼んでいます。今回は,お金に関する学習の入門編です。お金の働きや,買い物の際の契約について,クイズも交えながら学習しました。

形から伝わる心

1月15日(月),毎週月曜日は,児童会 計画委員会による「さわやかあいさつデー」です。回数を重ねるごとに,子供たちの挨拶から「心が伝わる」と感じることが多くなりました。まず,一瞬目が合うことで「今日も頑張ります」「今日もよろしく」「今日も会えてよかった」といった,気持ちが伝わってきます。また,語先後礼を確実に実行する児童も増えてきています。誠実さが伝わります。本来,人の心は目には見えません。だから,我々は,行動や習慣を見てどんな人なのかを考えます。考えは行動となり,行動は習慣となり,習慣は人格を作っていくからです。小学校期のうちからよい行動を習慣づけていきたいものです。~よい習慣は,よい人格の形成につながります~

どんど焼き開催

1月13日(土),地区のどんど焼きが開催されました。主催は,昭和地区子ども会育成会連絡協議会です。前日から荷物を運び入れ,当日は朝から本格準備をされていました。午前中からお昼にかけて太陽が見えていましたが,3時頃から予報どおりに雪が降り始めました。時間が経つにつれて雪の量も多くなっていきます。開催はできるのか……。何と,開催時刻の午後4時になると,雪が降りやみました。校庭には雪がまだ残る中,昭和地区どんど焼きが予定通り始まりました。気温は低い状況でしたが,趣深いどんど焼きとなりました。お囃子会の皆さんも,寒い中,演奏を続けていただきました。感謝です。このどんど焼きで,1年間の災いを払い,家内安全,無病息災,そして,子供たちの健やかな成長を願いたいと思います。昭和地区の皆様が心穏やかに1年を過ごせますようお祈り申し上げます。

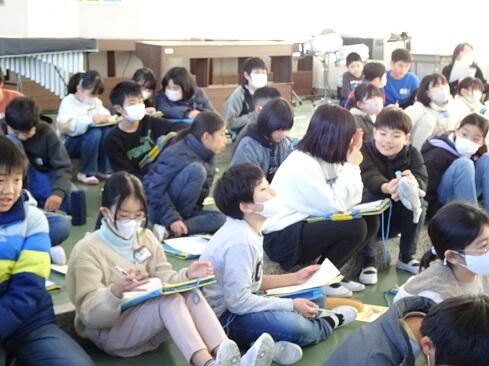

年が明けて一週間

1月12日(金),令和6年能登半島地震の朝会講話で始まった新年。学校教育活動は,1週間が過ぎました。これまでと変わらない,各学年の姿に一安心です。コロナ以前の状況が戻り,教室でリコーダーの学習,タブレットをみんなで囲んで協議,声を出して笑うといった姿が当たり前になってきました。1年生は,タブレットを文房具として活用したり,役割演技の学習もできたりするほどに成長しました。年度末の姿を見据えながら教育活動を進めていきたいと思います。

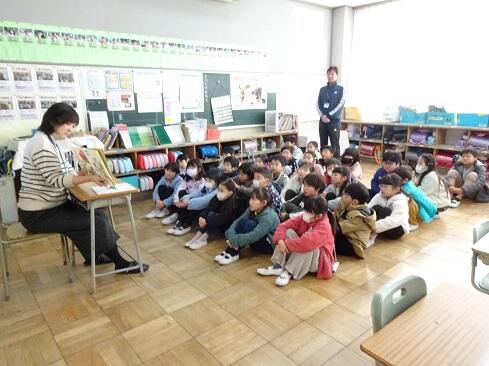

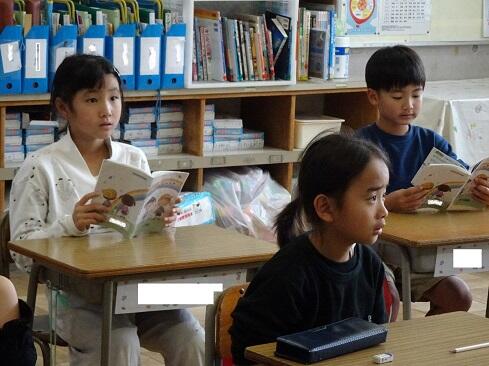

おひさまスタート

1月12日(金),「絵本の会おひさま」の読み聞かせがスタートしました。低学年生は一緒に声を出しながら時間を過ごしました。気温の低い朝に声を出すことは効果的です。いろいろと考えていただき,ありがとうございます。令和6年も,どうぞよろしくお願いいたします。

いつもありがとうございます

1月10日(水),防犯パトロール活動を実施しました。今回は,PTAの皆さんによる見守りです。いつも,ありがとうございます。

6年生の偉大さ

1月10日(水),今回のロング昼休みで,縦割り班遊びが最終回となりました。年度末に向けて,いろいろな活動が最終回を迎えていきます。その都度,学校のリーダーとして活躍してきた6年生の偉大さを実感することと思います。具体的な姿は,「待つ」「支援する」「任せる」「信頼する」「師弟同行」「見つめる」「見守る」「見届ける」そして,「下級生から愛される」などです。全て,これからの時代に求められるリーダーの姿だと思います。ありがとう6年生。昭和小ブランドは,下級生が引き継いでいきます。

待ってました!そよかぜカレンダー

1月10日(水),そよかぜ学級の児童たちが作成した,そよかぜカレンダーが届きました。絵柄を見つける作業,季節を考えたレイアウト作業など,子供たちが悩みながら,そして楽しみながら作成したカレンダーです。どの月も温かさが伝わり,待ち焦がれるカレンダーです。今年もありがとう。

中心に揃えましょう

1月10日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。活動後に,委員会から各クラスにメッセージを掲示しますが,今回は「中心に揃えましょう」の掲示が多くなっていました。この状況を踏まえて,お昼の時間帯に放送を通じて,くつそろえについてアナウンスしていきます。ナイスリカバリー

賑やかが一番

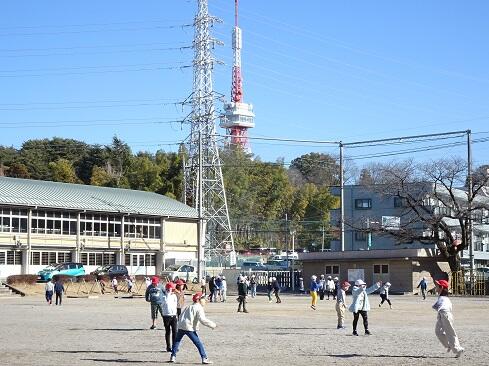

1月9日(火),学校は,子供たちの元気な声が響き渡り,賑やかなのが一番です。休み時間は,久しぶりに友達と再会し,外遊びを楽しみました。低学年生は,給食も,もりもり食べています。

教育活動スタート

1月9日(火),令和6年になり,学校が始まりました。子供たちが心穏やかに過ごせる1年になりますように。

年初め

いつも本校を支えてくださっている,保護者及び地域の皆様,今年もよろしくお願いいたします。

令和6年能登半島地震で被害にあわれた方々に,心からお見舞い申し上げます。

遊び納め

12月25日(月),令和5年最後の昼休みです。友達との遊びは社会性を育てます。特に,外遊びは子供たちにとって最高の体力向上トレーニングにもなります。~やさしい子 元気な子 よく学ぶ子~

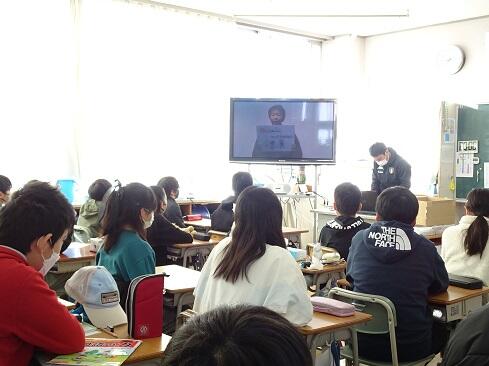

気持ちを届ける

12月25日(月),令和5年の最終登校日に,表彰伝達朝会を行いました。インフルエンザ等の感染拡大予防のために,受賞者以外はリモートでの参加としました。教室では,伝達のたびに拍手が起こります。放送室までは勿論聞こえませんが,拍手に込めた,「おめでとう」の気持ちが届きます。しっかりと全員参加の朝会でした。子供たちの素直さ,誠実さは人として一番大切なものだと思います。そして,そのような子供たちは吸収力が豊かなので,いろいろな分野で伸びていきます。活躍が楽しみになります。朝会の最後には,児童指導主任から冬休みの過ごし方について話しがありました。保護者の皆様には,各学年の学年だより冬休み号もあわせて御確認くださるようお願いいたします。

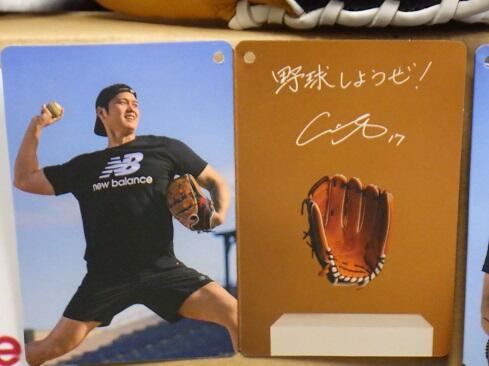

野球しようぜ!

12月25日(月),メジャーリーグ・ドジャースに移籍した大谷翔平選手が日本国内の小学校に寄贈したグローブが,本校にも届きました。グローブは3つで,「野球しようぜ!」とのメッセージも添えられていました。到着したのが下校時刻と重なってしまい,子供たちへのお披露目は間に合いませんでしたので,年明け各クラスで披露します。「野球しようぜ!」と言えば,いわさわ正泰さんによる野球漫画作品ですが,大谷選手が影響を受けたのでしょうか……。

自分からあいさつ

12月25日(月),毎週月曜日は児童会計画委員会の「さわやかあいさつデー」です。今回のめあては「自分からあいさつ」。これまでのめあてに加えて,初めての登場です。昇降口に入ってくるとと同時に挨拶をする児童が何人もいます。また,計画委員の姿を見ると自分からあいさつできる子もいます。なぜ,いつも自分からあいさつしているのか聞いてみたところ,ほとんどの子が「姿を見たらすぐに挨拶したほうがいいと思うから。」と答えてくれました。また,自分からあいさつをすると気分もいいそうです。習慣になっていることが,すばらしいと思います。「自分からあいさつ」する習慣も少しずつ伝播していくことを期待したいと思います。~よい習慣は よい人格の形成につながります~

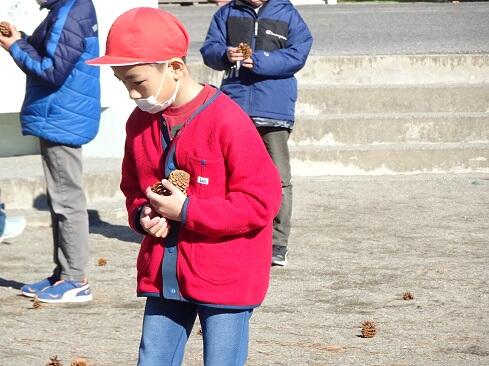

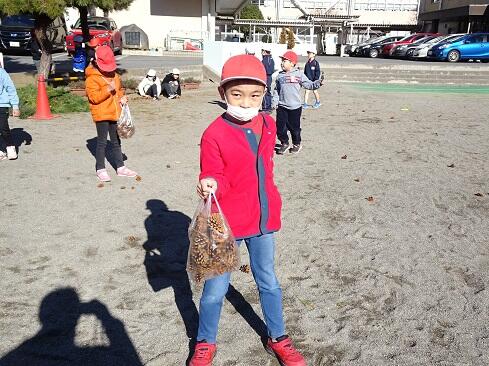

松ぼっくりで楽しむ

12月22日(金),年越し前に松の木の剪定作業をしました。作業とともに,松ぼっくりの大量収穫です。本校の松ぼっくりは,大きめで,色よし,形よしです。早速,業間の様子を見てみました。低学年生は,生活科で活用したばかりなので,たくさん拾いました。冬休み中に何か作るそうです。その他には,程よい大きさなので,投げっこを楽しむ子もいます。また,勢いよく踏んで,感触と音を楽しむ子もいました。次の瞬間,低学年生が拾う姿を見て気まずそうにしていました。気を遣わせてしまいましたね。本校は,松のほかにマテバシイのどんぐりも形よし,サイズよしです。木の実たちからも,伝統を感じます。

穏やかにスタート

12月22日(金),穏やかに一日がスタートしました。最後の写真は,宇都宮市役所から見える富士山です。

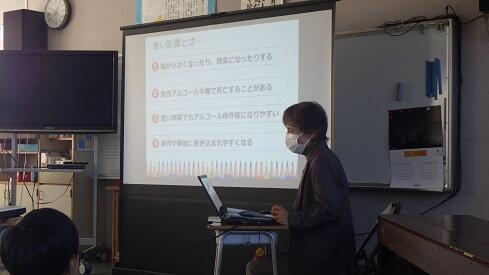

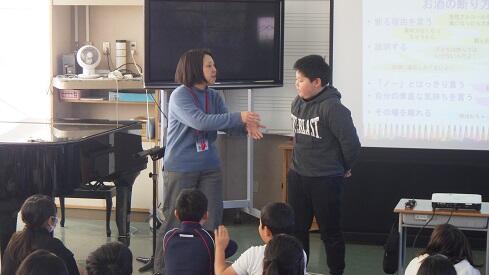

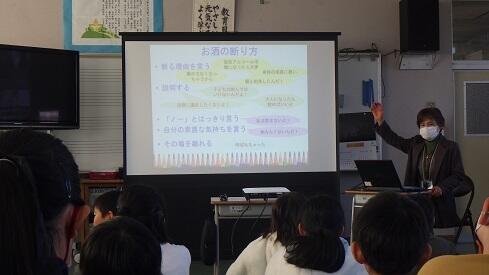

ノーとはっきり言う

12月21日(木),6年生が「アルコールに関する健康教育出前講座」を受講しました。講師は,宇都宮保健所保健予防課の職員です。内容は,未成年者のアルコール摂取による体へり影響や依存症の具体的症状など,分かりやすく教えていただきました。そして,飲酒を勧められたらという場面設定で,どう断るかといった,技術的なことも役割演技をとおして学びました。薬物と同様,「ノーとはっきり言う」ことが大切です。

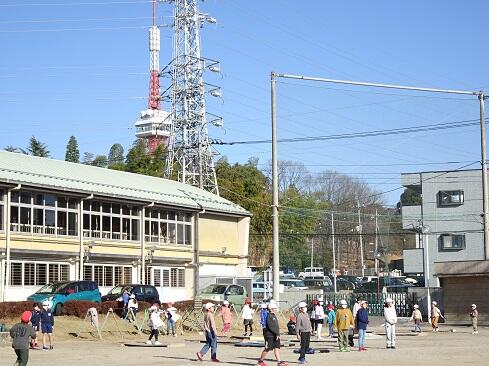

のびのびタイム

12月20日(水),毎週水曜日の昼休みはロングタイム「のびのびタイム」です。今回は自由遊びの日。気の合う仲間,学級単位,目的別の異学年集団,それぞれに関わりながら楽しく時間を過ごしました。

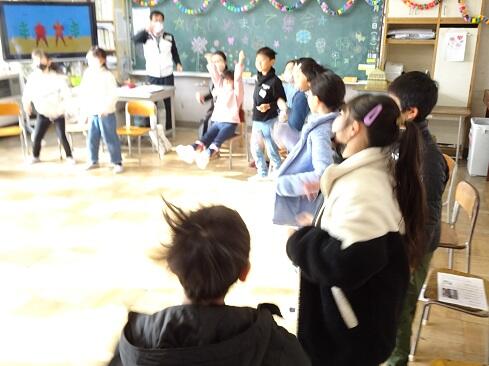

居住地校交流を実施しました

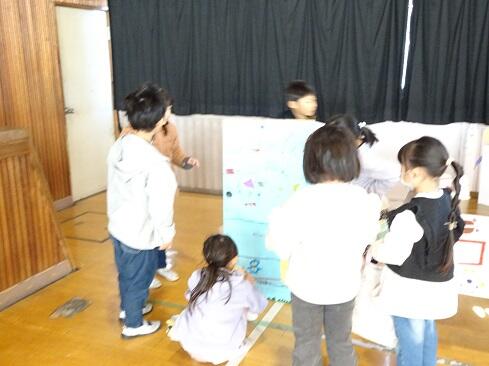

12月20日(水),3年生が居住地校交流を実施しました。居住地校交流とは,特別支援学校に通学している児童生徒が,自分の住んでいる地域の小・中学校に行って,学習や行事に参加することです。目指すところは,共生社会です。今回は,県立富屋特別支援学校小学部に通学している児童が交流を深めました。3年生は「はじめまして集会」を開きました。計画,進行,演技と,全て子供たちが考えました。集会の間,彼らの「ようこそ」がたくさん伝わってきて,ぐっときました。最後は,一人一人がハイタッチで交流。「会えてよかったよ」「楽しかったね」「ありがとう」「またね」,触れ合いながらお互いに通わせたことと思います。特別支援学校の先生が「もう学校に戻らなくちゃいけないので……」とおっしゃったところ,ある子がこんな返答をしました。「えっ?ここ学校だよ。」そう,彼女はもう昭和小の仲間になっていたのです。担任の先生,素敵なクラスに育ててくださり,ありがとうございます。感謝。

次のステージが見えてきました

12月20日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。隊員達は,前回と今回の活動で「くつがきれいにそろう人」と「そろわない人」,それぞれの共通項に気付き始めているようです。活動を継続してきたからこその気付きです。さらに,振り返りでは,担当の先生から「気付きから働きかけへ」とのアドバイス。さぁ,学校を動かすのは皆さんです。どんどんアイディアを出し合いましょう。そして,「やってみなきゃ分からない」の精神で試してみてください。次のステージへ。奥が深いぞ,くつそろえ。

にこにこあいさつ団は,今日も元気にあいさつ運動。彼らも継続して活動しています。すでに何かに気付き始めている!? ~よい習慣は よい人格の形成につながります~

ボールは丸いから……

12月19日(火),1.2年生がサッカー巡回指導を受講しました。事業の主催は,栃木県サッカー協会です。指導の目的は「サッカー遊びを通して,挑戦する気持ちや失敗や挫折に負けない強い心を育てる。」「いろいろな運動経験をすることで,全身的な運動能力の向上を図る。」「仲間やコーチと接する中で,協調性やマナー,思いやりの気持ちなどの社会性を養う。」などで,サッカーの技術だけに特化した内容ではありません。今年も講師は,稲垣浩充先生です。マナー等もしっかり御指導いただきました。さて,子供たちは,思うように動いてくれないボールに悪戦苦闘。そう,ボールは丸いから,弾むし,転がるし……。たくさん遊ぶと,ボールと良い関係が築けますよ。

※楽しく遊んでいるように見えるカリキュラム内容は,選抜チームでもアップの際に活用しています。子供たちは知る由もありませんが,実はすごいんです。

自分も花を咲かせていたんだ

12月19日(火),4年生の道徳です。題目は「大切なものは?」です。教材として活用したのは「花さき山」です。子供たちがすぐに思い出すのは,3年生の頃のちょうど今頃,国語科で学習した「モチモチの木」です。さて,花さき山を読み終えた後,子供たちが心を揺さぶられたのは,主人公が妹のためにぐっと我慢をしたことで,花を一つ咲かせていた場面でした。きっと,各自同じような経験があるのでしょう。10歳だけれどもいろいろな思いをしてきたのですね。その都度,その都度,花を咲かせていたことと思います。大切なものは目に見えないのかもしれません。

ET来校

12月18日(月),ETが2回目の来校です。ETは,エキスパート・ティーチャーのことで,県教育委員会主催の児童の体力向上を目指した「エキスパート・ティーチャー派遣事業」により派遣された指導者です。今年も,渡邊宏先生にお願いし御指導をいただきました。実施クラスは4年2組。教材は「フラッグフットボール」です。今回は,準備運動,補強運動をグループごとに考えて実施します。また,作戦の議論・実施・リカバリーまで,各グループで進めます。そのような中で,指導者は教材の特性に触れる仕掛けを作ったり,子供たちを十分悩ませた後,絶妙なタイミングでアドバイスをすることで気付かせたりと,児童の実態や単元の全体像を細かく把握して取り組みました。結果として,子供たちがフラッグフットボールを大好きになりました。授業後の振り返りでは,授業の中で子供に気付かせ,作戦を変更したり,よりよいものへと進化させたりするアドバイスをいただきました。事業の目的である「体力向上」はどこへ行ったのか。本校では,トレーニングのような教科体育を実施するのではなく,生涯にわたってスポーツに関わる子供を育てることをねらいとしています。そのために重要なのは「教師の授業力」です。渡邉宏先生,御指導ありがとうございました。担任の先生,お疲れ様でした。

幼稚園生との交流

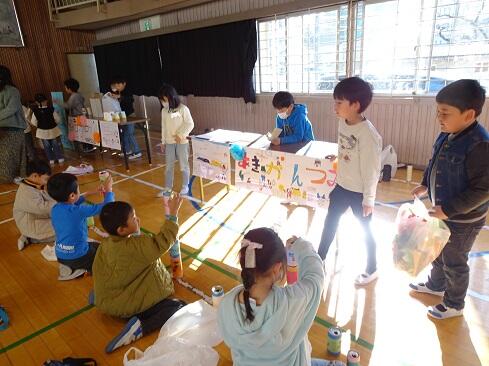

12月18日(月),2年生が「しょうわ小わくわくまつり」を開催し,幼稚園生と交流しました。12月9日の昭和小NEWSで御案内のとおり,前回は,1年生を招待して実施しました。今回は,体育館でのお祭りに加えて,学校探検やプレゼント贈呈を新しく行いました。2年生にはイベントの司会はお任せあれです。また,お祭りの景品不足があったので,今回は多めに作ったとのこと。さて,2年生には,「対応力」という強みがあります。前回の1年生招待の時とは違って,様々な説明がより丁寧になっていました。これは,相手意識が育っているからだと思います。とても見事でした。2年生にとって,今回は大きな本番。各自の対応力と学年のチームワークが光りました。2年生は,今回も本番に強かった!

あいさつ1つで 笑顔が2つ

12月18日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員による「さわやかあいさつデー」です。今回のめあては,「笑顔であいさつをしよう」です。さて,相手が笑顔になるためには……。まずは,自分から挨拶の言葉をかけることが大切です。笑顔になるためには「目と目が合うこと」が基本です。そして「今日も頑張ろうね」とか「今日も会えてうれしいよ」といった気持ちを添えると,自然に笑顔になります。最後に,笑顔は伝播します。~あいさつ1つで 笑顔が2つ~

気温の低い朝は

12月18日(月),気温が低い朝には,富士山が見える確率が上がります……。今週も頑張っていきましょう。

頼りになります,高学年生

12月14日(木),現在,児童のインフルエンザ感染拡大防止のために,清掃活動を縦割り班ではなく,学年ごととしています。そのため,低学年生の清掃担当場所には,高学年生にリーダーシップを発揮してもらっています。日頃の班長業務のおかげで,見事にリードしています。低学年生も一生懸命仕事をします。いつも,頼りになる高学年生です。そして,中学年生は,自分たちで積極的に清掃できています。中には,ボランティアで担当外の清掃をする子供たちも現れています。それぞれの担当場所で,ばらばらに活動していますが,各自が一生懸命なので,結果として学校全体がきれいになります。これぞチームワーク。昭和小の子供たち,お見事です,

リズムでいきましょう

12月14日(木),業間昼休みの時間には,縄跳びジャンピングボードが大人気です。縄跳びは,持久系と巧緻性の運動能力を向上させます。ボードコーナーは,特に巧緻性のカテゴリーに入る種目の練習に活用します。低学年生は,主に二重跳びの入門として,高学年生は三重跳び,二重あや,二重交差,バック三重跳びなどのチャレンジ用に活用しています。とりわけ,二重跳びは,リズムが大切です。低学年生は,友達と一緒に跳んだり,上級生と跳んだりしながらリズムをつかむことが効果的だと思います。「跳べるようになりたい」「もっと新しい技を身に付けたい」,そんな意欲を大切にしたいと思います。ナイス・ジャンプ!

のっぺい汁

12月13日(水),3年生の子供たちが育てた大根を給食でいただきました。のっぺい汁です。「のっぺい汁」は,佐賀県の家庭で伝わる汁物で,“のっぺい”とは,片栗粉で汁にとろりとした濃度をつけていることを意味するようです。その他,サトイモやゴボウなどの根菜がたくさん入っているのが特徴です。特に,冬には体を温める一品として食べられていたとのことです。さて,3年生に大根の名前を聞いてみたところ,「3年生大根」がいいそうです。なんと素直な子供たち。3年生ごちそうさまでした。完食

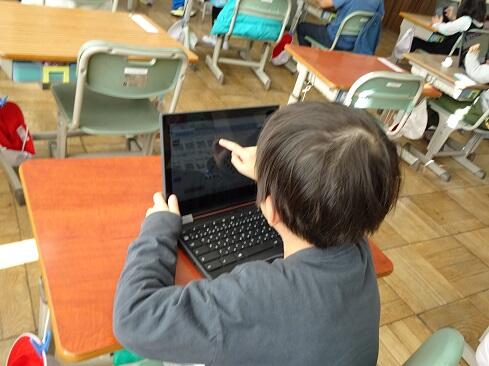

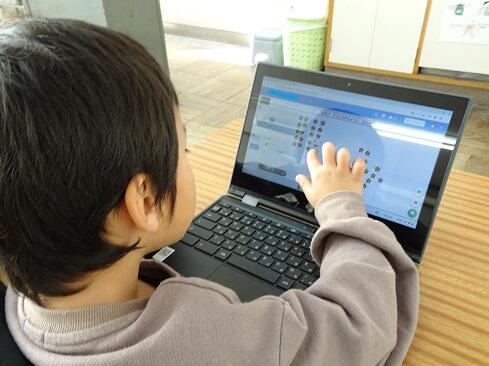

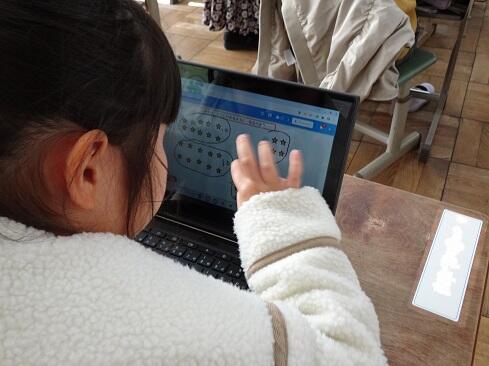

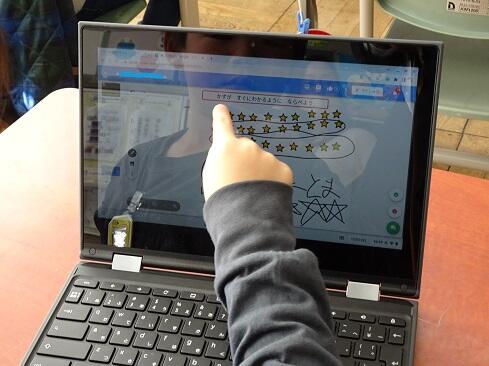

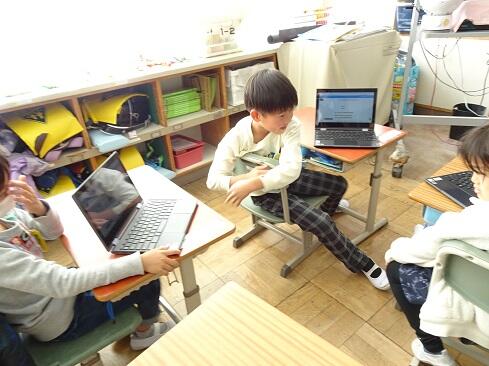

一人一台端末だけで

12月13日(水),1年生の算数です。20以上の大きな数を分かりやすく整理する仕方を考えます。単元では,10 のまとまりに着目して,具体物を用いた数学的活動を通して理解を深めていきます。今回は,学習の振り返りまで,全て端末で学習しました。間もなく,こんな風景が当たり前になってくるのではないでしょうか。教授する側は,その都度,発達の段階を踏まえ,デジタルのメリット・デメリットを丁寧に検証していく必要があります。さて,1年生は今回も頭をフル回転。考える,試してみる,友達と関わる,振り返る作業を全集中で進めていました。端末を使いこなす姿が大きく見えました。

隊員のつぶやきから

12月13日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。くつそろえ隊が発足して1年9か月,子供たちの習慣として定着してきていますが,全員ではありません。そんな中,隊員たち数人のつぶやきに,解決の糸口を感じました。「そろわない人達に共通のことがある気がするのだけど……。」「そろう人は,時間をかけている気がする。」「体の向き?が関係していないかな?」です。子供はよい気付きをします。さぁ,ここからどうしましょうか。実態調査をしてみるのか,啓発に向けたアイディアを考えるのか,大人に相談してみるのか,新たなステージに入っていくのか,見守ってみたいと思います。にこにこあいさつ団は,今日もさわやかに活動中です。敬服。~よい習慣は よい人格の形成につながります~

「これは,誰かのことじゃないから」

12月12日(火),第3校時を活用して,児童会主催の「いじめゼロ集会」を開催しました。感染症の広がりが心配な状況のため,テレビ放映での集会としました。この集会は,「人権週間」にあわせて実施したものです。子供たちにとって「人権」という話題でより近いものがいじめと考えたからです。集会の内容は,「人権の説明」「いじめゼロ標語の学級代表作品発表」「人権に関するポスターの発表」「人権に関する本の紹介」「みんなで歌おう」「言われたらうれしい言葉しりとり(各学級ごと)」です。子供たちが見る側や聞く側だけでなく,しりとりのように参加型の集会は,子供たち同士の関わりが生まれ意義のあるものとなりました。児童会計画委員会の皆さん,集会実施まで,皆さんで時間をかけて,たくさん議論したことが伝わった内容でした。ありがとうございました。さて,御案内のとおり人権デーは,毎年12月10日です。そして,人権デーから遡った12月4日から10日までの1週間が,人権週間となります。本校は,他行事との関連で,昭和小学校人権週間を12月11日から15日までと設定しました。今年度,法務省では「『誰か』のこと じゃない。」をテーマとしたショートストーリーを公開しています。早速,本校ホームページの「リンク集」にリンクを貼り,子供たちに話題提供しました。

降ったり止んだりでしたので……

12月12日(火),朝のうちは雨が降ったり止んだりでした。そのため,ほとんどの児童が傘をさしての登校です。雨の状況を何人かに聞きました。「傘をさすほどでもないような,でも,ないと濡れるんです。」「途中から降ってきたので傘を持ってきてよかった。」「途中まで傘をさしてきました。」と,朝からそれぞれに対応したようです。さて,傘の日は,閉じ率も確認です。今回は98.4%,リカバリーして100%です。引き続き,100%をめざします。5.6年生は向きも揃いさすがの安定感です。そして,にこにこあいさつ団のみなさん,今日も元気をありがとうございます。~よい習慣は よい人格の形成につながります~

目を見て挨拶

12月11日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員会の「さわやかあいさつデー」です。今回のめあては,「目を見てあいさつしよう」です。めあてを読んで,すぐに対応できる子供たち。少しずつ,習慣として広がっていることが伝わってきます。「にこにこあいさつ団」もさわやかな挨拶で活動しています。いつも,いつも,ありがとう。~あいさつ1つで 笑顔が2つ~

昭和小わくわくまつり

12月8日(金),2年生が「昭和小わくわくまつり」を実施しました。生活科の学習で,1年生や先生方をお招きしました。お祭り本番に至るまでには,何の遊びをする「おみせ」にするか,どのような物を準備するか,景品は何にするかなど考えながら作業を進め,事前に2年生だけで試しのお祭りを実施しています。その際,他のグループの「おみせ」のよさや改善点について,アドバイスなどの気付きを伝え合う作業をしています。そして,アドバイスを基に遊びや遊ぶ物の手直し,必要な物の追加などを行ってきました。本番では,遊び方の説明,クリアーするためのコツの説明などをお客さんに伝えます。自分たちで試しの遊びを繰り返しているので,説明の言葉が非常に洗練されていました。さて,2年生になると,活動しながら刻々と変わる状況に柔軟に対応できるようになります。くじを引いてはずれが続いた際には,当たりが出るまで対応していました。景品が足りなくなってしまった際には,「今から作るので他のお店で遊んできてください。でも,必ずあとで景品を取りに来てください。」と対応していました。これらは,ほんの一部だと思います。子供たちは,生活科の活動はもとより,学校での様々な経験を自分のものにして,そして活かしていることが伝わりました。大人が意識すべきは,指導・支援の絶妙のタイミングだと感じました。啐啄同時

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。