文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

新体制のもと

2月26日(月),縦割り清掃班を交代しました。ロング昼休みなどで一緒に活動する縦割り班とは別のメンバー構成です。班長は5年生。この班のまま令和6年度4月につなげます。5年生のリーダーシップ育成と次年度へのランディングスタート準備を前年度のうちに進めるのは,もう一つの昭和小スタイルです。さて,5年生は一生懸命リーダーシップをとり,6年生は見守っています。そんな中,6年生から5年生にリーダーならではの内容が引き継がれていました。「この部屋の鍵は閉めるのにコツがあるから。」「反省会をやらないで教室に帰ってしまう人がいるから注意しておいてね。」「下級生には一緒にやりながら教えるとすぐに覚えてくれるよ。」「清掃用具は,必ず班長が確認してください。」「まず,班長がまじめに働くことが大切です。」「下級生からいろいろ聞かれて困ったら先生に相談するといいよ。」など,まるで職場の引き継ぎと同じようでした。6年生はこれまでいろいろと苦労してきたことが伝わりました。と,同時に,リーダーとして確実に育っていたことを実感しました。そして,次のリーダーへの期待が高まります。信頼できる子供たちです。

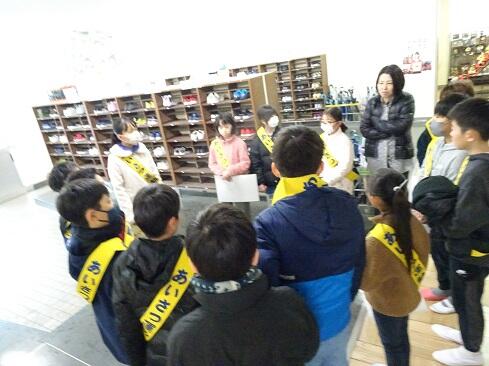

目を見てあいさつ

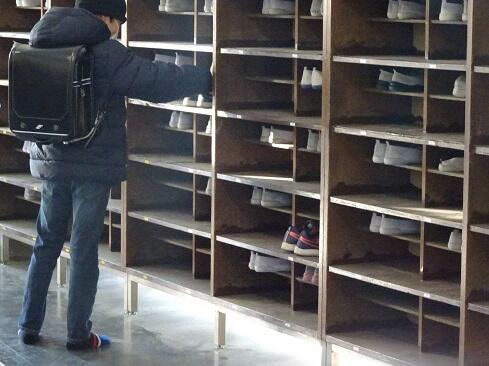

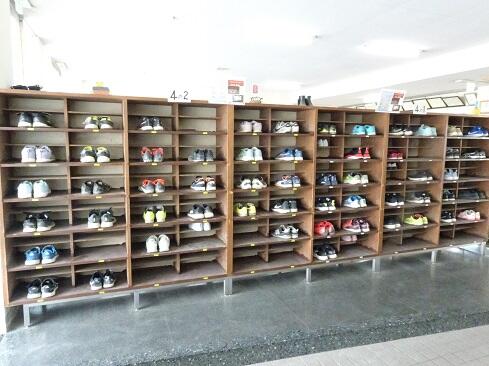

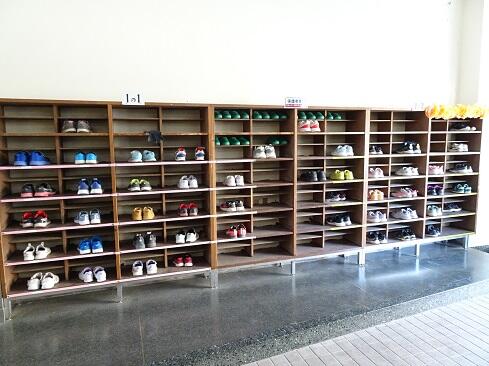

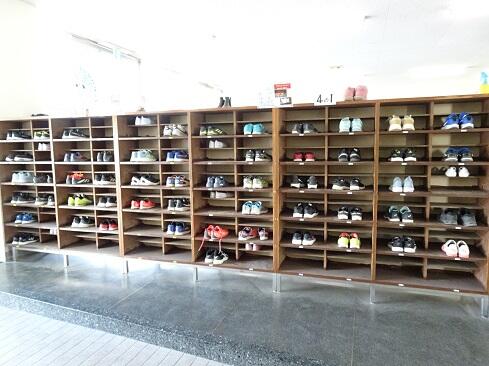

2月26日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員会による「さわやかあいさつデー」です。今回のめあては「目を見てあいさつ」です。多くの児童が,めあてを意識してあいさつしていました。状況によってマスクを着用しているため,「目を見てあいさつ」を心がけることは,コミュニケーションをより円滑にします。にこにこあいさつ団も,月曜日から元気を届けてくれています。ありがとうございます。さて,1年生は中庭のチューリップにお水をあげていますが,仕事が終わって昇降口に戻ると,あちこちと見ている様子。何をしているのか,しばらく見ていると,友達の靴をそろえてくれていました。自分のクラス,隣りのクラスと,丁寧にそろえていました。児童会「くつそろえ隊」の活動が影響しているようです。あいさつでも履物を揃えることでも,行動はやがて習慣となります。そして,習慣は人格となっていきます。~よい習慣を身に付けることは,よい人格の形成につながります~

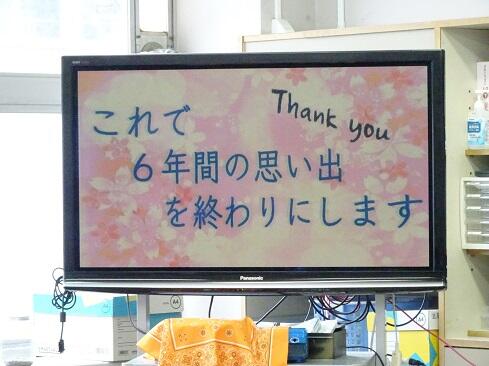

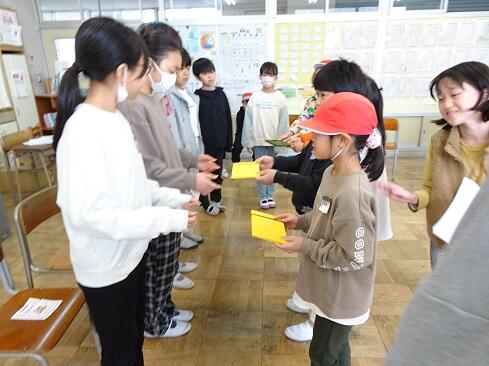

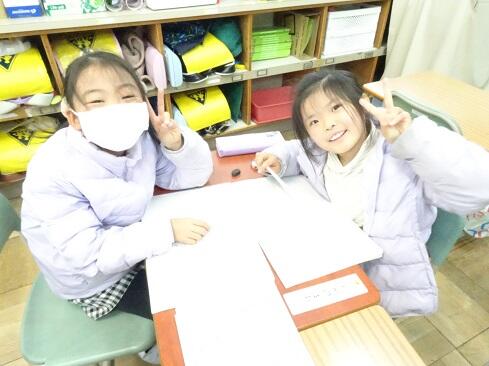

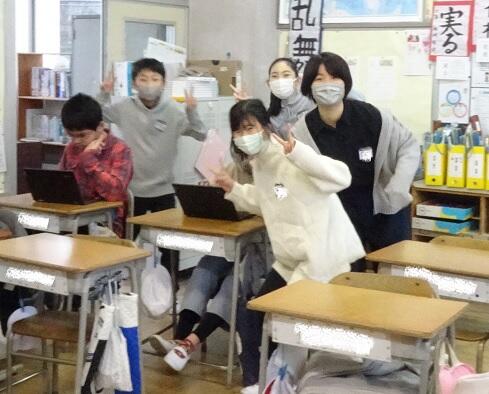

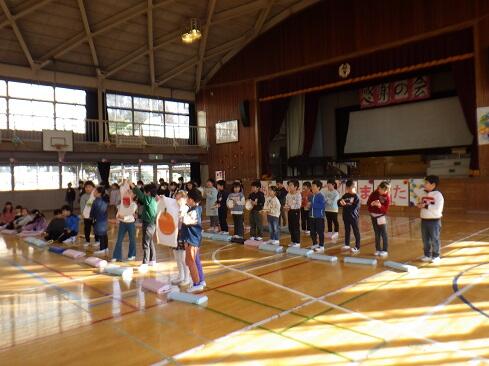

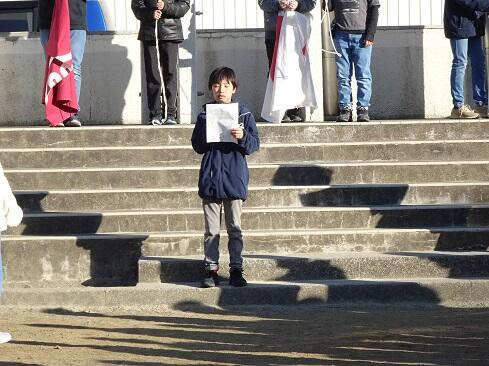

ありがとう6年生

2月22日(金),6年生を送る会を開催しました。主催は児童会です。特に,5年生がリーダーシップをとり,環境作りや会の進行を担当しました。昨年同様に,送る会は各教室を使い縦割り班ごとに実施しました。会の構成は2部構成です。卒業式は体育館スペースの関係で全児童が参列することは困難なので,この送る会が早めのお別れ会となります。さて,第1部での全体会では,5年生の代表挨拶に先輩を尊敬する気持ちがとても伝わりました。第2部の縦割り班別での送る会では,下級生は1年間6年生に助けてもらったこと,教えてもらったことを思い出しながら,「ありがとうの気持ちを込めて」参加しました。5年生はリーダーシップを発揮し始めています。企画,準備,実施とよく頑張りました。6年生は,そろそろバトンを完全に手放してもよい時期のようです。活動の最後には,6年生が一人一人挨拶をしました。縦割り班で協力してくれたことへの感謝,自分たちがいなくなっても伝統を守っていってほしいことなど,後輩や学校を思う優しい気持ちがあふれていました。外は雪が落ちていましたが,温かな時間を共有し,大切な思い出がもう一つ増えたことと思います。今回のような,一人一人が意識をもって参加する姿が見られたことは,一堂に会して実施しないことのメリットであると思われます。そして,この後は卒業式にて,いよいよお別れとなります。

雨の中の登校

2月22日(木),今日は雨の中の登校となりました。気温の変動が大きくなる時期,体調を崩さないように気を付けたいものです。昇降口の入り口では,傘の水を払って,丁寧に閉じています。低学年生は,閉じづらいためか手袋を外して傘を閉じています。そして,「今日は大変でした」「まだ手袋が必要ですね」「すごく寒かった!」など,子供たちは天候の状況を感じながら言葉に表現くれていました。これまで温かな日が続いたので,今朝は,びっくりしたりショックだったりしたことと思います。大きく捉えるとストレスです。ストレスを癒すためには,自分がどう感じたかを言葉に出すことが大切です。前述の子供たちの言葉は,上手なストレス解消となっているのだと思います。大人は,「そうね,大変でしたね。」「特に寒かったですよね。」など,そのままの言葉を返すくらいしかできませんが,寄り添ったり,共感したりすることが大切であると思います。子供たちには気付かせてもらうことがまだまだあります。傘の閉じ率ですが,98.7%でした。(リカバリーして100%です。)そんな中,6年生からのバトンを引き継いでいる5年生は,傘も靴もきれいに揃ってきています。最上級生としての意識を高めていることが,このような姿に見ることができるのかもしれません。

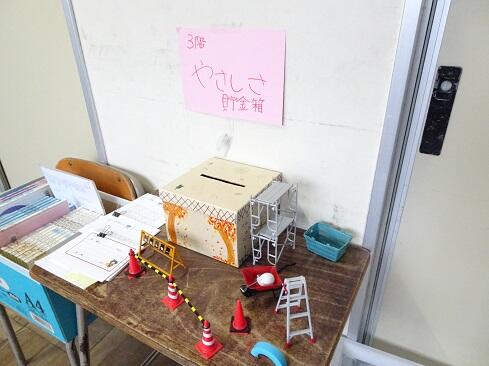

よいと思ったことは進んで実行する

2月21日(水),前回に引き続き,やさしさ貯金箱の3階支店がオープンしていました。昇降口のありがとうカードが随分と減ったと思ったら,支店に回っていました。21日現在で,やさしさ貯金は132となりました。さて,どなたが支店をオープンさせてくれたのでしょうか。ありがとうございます。温かい気持ちに包まれました。よいと思ったことはどんどん実行する。これも昭和小スタイルです。子供たちが学校を動かしています。

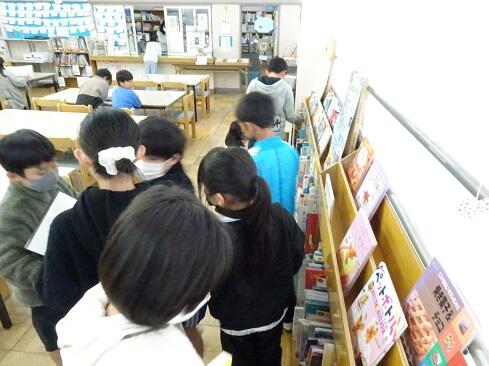

雨のロング昼休み

2月21日(水),水曜日の昼休みはロングです。今回はフリーのロングでしたので,各フロアーをのぞいてみました。まず,計画委員会は,27日の児童会集会の内容確認とリハーサルです。休み時間も活用して熱心に取の組んでいる姿には頭が下がります。皆さんのおかげで充実した集会が実施できます。図書室では,思い思いの場所で読書を楽しんでいました。教室では,雨の日用のアトラクションを友達と楽しんでいました。オフショット満載です。

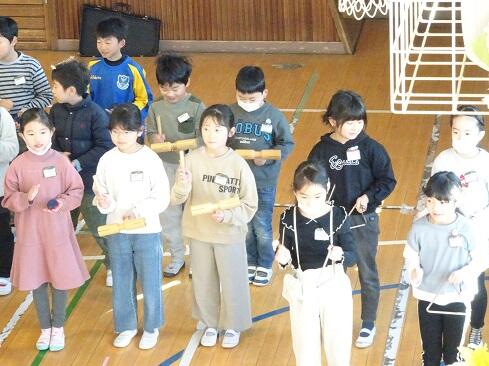

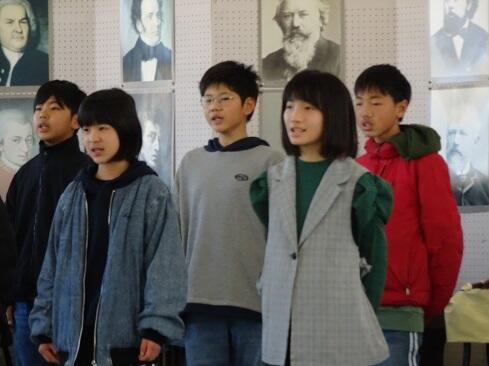

3年生の音楽発表会

2月21日(水),3年生が朝の活動の時間を活用して,音楽発表会を開催しました。合唱,リズム遊び,リコーダー演奏の内容を発表しました。1年間の学習の集大成であり,大きな本番です。3年生の明るさ,真面目さ,素直さ,やさしさが伝わってくる発表で感動しました。進行担当は,ノー原稿で,こちらもお見事でした。発表後は,アンコールいただき,新たな1曲を合唱で披露しました。観客と演奏者が一体となる,正にライブ状態でした。子供たちはアンコールをいただくことは想定外だったらしく,びっくりしたのと同時に,合唱披露後は「やりきった」表情で,自信を深めたようです。御家族の皆様には,雨の中,学校までお運びくださり,また,アンコールまでいただきまして,ありがとうございました。感謝いたします。

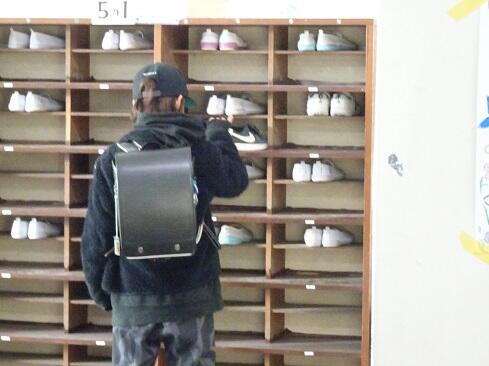

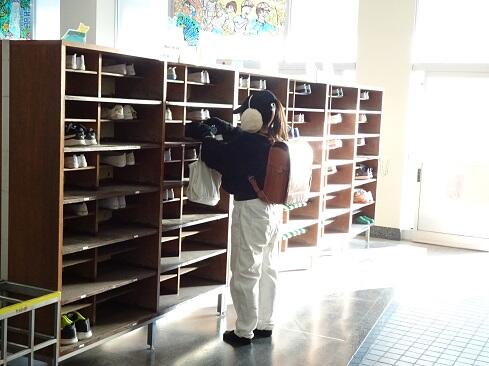

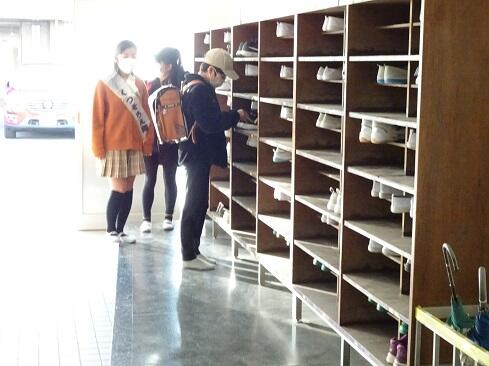

傘も靴もそろえます

2月21日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。登校時間帯は小雨が降っていました。そんな日のくつそろえ隊は,同時に,傘も揃える声掛けをしてくれます。自主性に感謝です。今日もありがとうございます。~よい習慣は よい人格の形成につながります~

朝日の中に響き渡る

2月20日(火),朝の活動の時間を活用して,音楽集会を実施しました。参加は4年生から6年生。卒業式の歌の練習です。体育館には,5年ぶりに子供たちの歌声が響き渡りました。清々しく,美しい歌声でした。

縦割り班清掃活動再開

2月19日(月),しばらく感染症が広まっていたため,学年ごとの清掃分担で活動していましたが,治まってきたため縦割り班での清掃活動を再開しました。様子を見せてもらうと,各自の分担で一生懸命に働いています。後輩たちは,6年生の動きを見てよく真似しているのです。背中で教える6年生。見事です。

誠実さが伝わる

2月19日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員会による「さわやかあいさつデー」です。目を見てあいさつ,笑顔であいさつ,元気にあいさつ,のように,めあてを掲げて取り組んでいます。少しずつ目を合わせられたり,お互いに笑顔になったりしてきました。そんな児童の姿から誠実さが伝わります。笑顔であいさつは,挨拶の中でもかなりレベルは高いと思われます。笑顔が伝播していくことを期待します。今日の振り返りでは,声は聞こえづらいけれども会釈をしている状況をどうするか,議論していました。計画委員の挨拶の考え方が問われます。にこにこあいさつ団は,今日も元気いっぱいです。毎日!毎日!ありがとう。さて,登校の時間帯は傘が必要な状況でした。そこで,傘の閉じ率を見てみました。今朝は,94%(リカバリーして100%)でした。靴箱もきれいに揃っています。~ よい習慣は よい人格の形成につながります ~

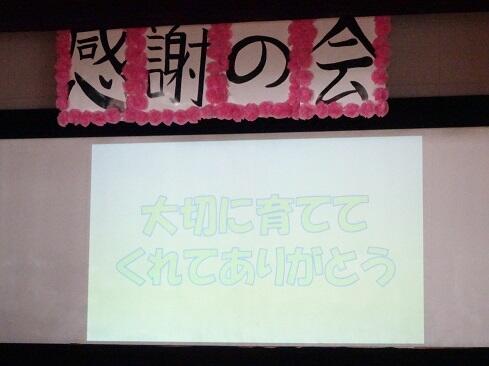

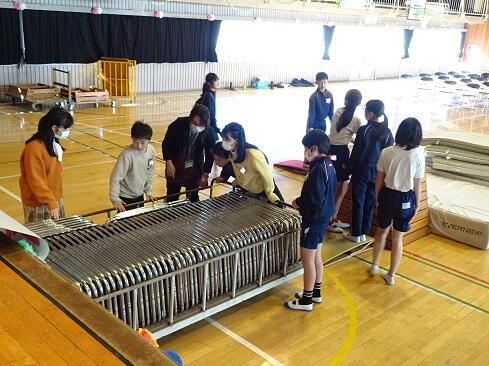

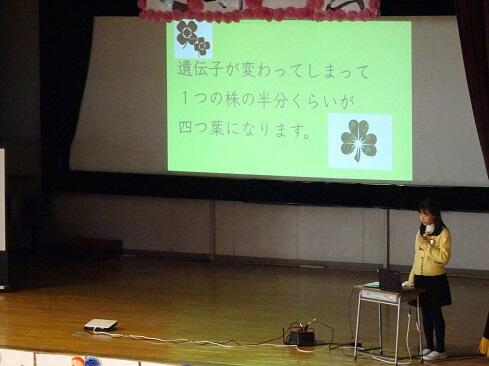

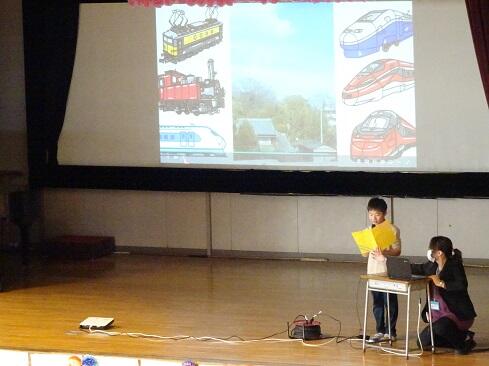

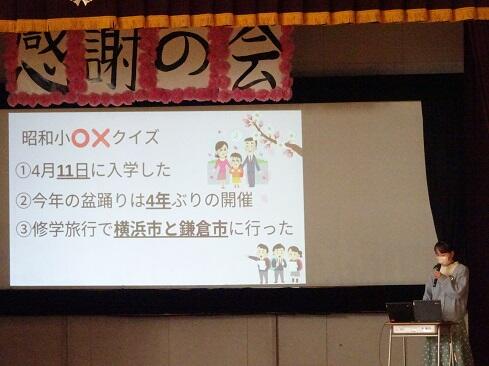

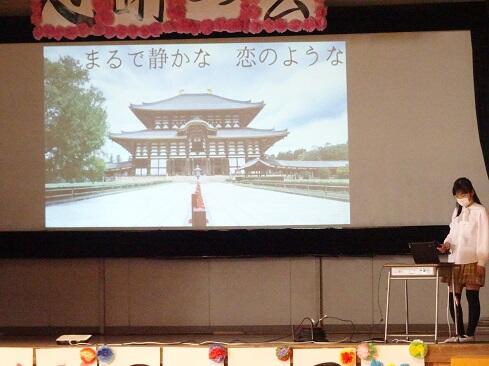

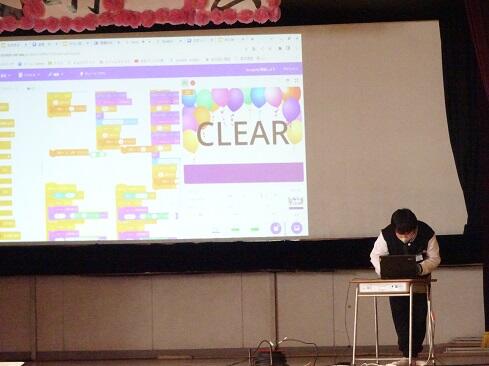

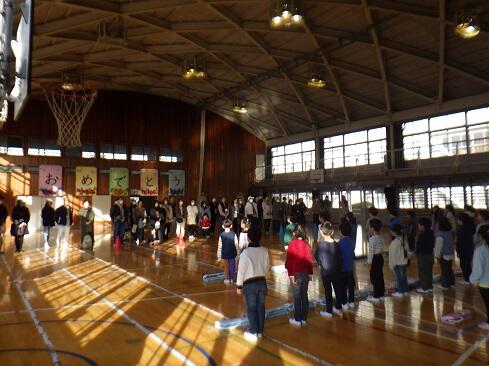

大切に育ててくれてありがとう

2月16日(金),6年生の最後の保護者会「感謝の会」を開催しました。企画,運営と,全て児童が担当しました。運動系の発表,1人1台端末を活用したプレゼンテーションアプリでの発表,オリジナルのプログラミング発表などが見られました。正に,6年間の教育活動の成果発表となりました。6年生はこの後,卒業に向けて学習の総まとめ,後輩への引き継ぎなどが待っています。

頑張れチューリップ

2月16日(金),1年生は中庭でチューリップを育てています。丁寧に面倒をみた結果,芽が出てきました。1年生は,春のあさがおの時のようにたっぷりの水やり。チューリップの球根は,数々の試練を超え見事に芽を出しました。1年生に聞いてみました。「チューリップは溺れないかな?」「大丈夫,芽が出たでしょ!」おっしゃるとおりでございます。

昭和スタイル

2月16日(金),掲揚当番は5年生に引き継ぎましたが,少しの期間は6年生が付き添います。6年生の的確な指示,少しやって見せる,待つ姿勢,優しく言葉をかける,そして最後は大いに褒める。山本五十六大将の言葉が浮かんでくるようです。5年生は,新品の校旗もあり,緊張して作業を進めましたが,先輩の「お~上手だね!」の褒め言葉で一気に安堵の表情に。さらに6年生の素敵なところは,「今日は特別いい風だね,旗がきれい。」と,5年生が最高の風を吹かせた如く上手な言葉かけをします。そばにいる大人も心地よくなりました。これが昭和スタイルです。さて,本校では1年間,児童の自己肯定感の更なる高揚を目指して,たくさんの大人が褒めることを実践してきました。6年生の言葉かけは,我々大人にも勉強になります。子供たちには,このまま先輩後輩の関係を大切にして,将来の昭和地区を守っていってほしいと思います。

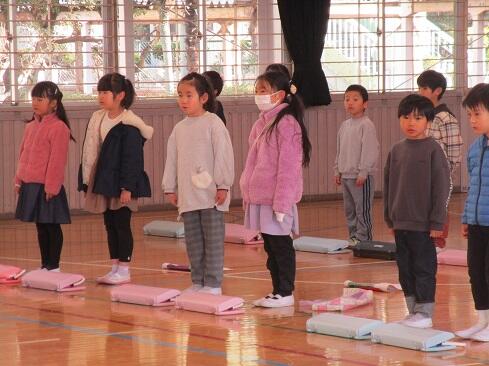

こんなに成長しました

2月15日(木),朝の活動の時間を活用して,1年生が音楽発表会を開催しました。これまでの学習の成果が発揮できて,子供たちはとても満足していました。本番での成功体験を積み重ねて自信をつけていくことが大切です。御家族の皆様には,朝のお忙しい時間帯に学校までお運びいただきまして,ありがとうございました。大きな集団としてまとまる姿から,お子様の成長を感じられたことと思います。

おしえて宮キッズ取材

2月15日(木),下野新聞「おしえて宮キッズ」の取材がありました。インタビューを受けたのは,1年の山根 和馬 さんです。下野新聞社の御担当は,宇都宮まちなか支局長の斎藤美知子記者。宮キッズは2か月に1回の割合で組まれていて,子供たちの日常を引き出して発信していくことが目的とのことです。山根さん,大変お疲れ様でした。物怖じすることなく,受け答えがしっかりしていました。インタビューの内容は,3月3日(日)の下野新聞にて……。

2年生らしさ

2月14日(水),2年生が朝の活動の時間を活用して「音楽発表会」を開きました。合唱と合奏です。日頃の学習の成果を発表する場ではありますが,それを表現するためには,日常の学習とは「違う力」が求められます。今回は,体育館の広い空間で聞き手は大勢の方々です。声の大きさなど表現の仕方そのものが違います。そんな中,学年として団結力のある2年生は見事に本番を成功させました。「うまくできた」「やりきった」発表後はそんなつぶやきが聞こえました。御家族の皆様には,気温がまだ低い中,学校までお運びいただき,ありがとうございました。

掲揚当番バトンタッチ

2月14日(水),掲揚当番が6年生から5年生に引き継がれました。6年生からは,「掲揚の技術的内容」と「当番としての心構え」が伝えられました。この後1週間程度は,6年生が一緒に掲揚をお手伝いします。校旗も新調し,新たな気持ちでスタートです。5年生は,少しずつ最高学年としての仕事が引き継がれ,意識を高めています。学年の強みは,チームワーク。この後,よさを生かしていってほしいと思います。6年生諸君,1年間お疲れさまでした。

くつそろえ隊活動日

2月14日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。今日も隊員たちは各自のめあてをもって活動しました。振り返りでは,「頑張って自分から声をかけてみた」といった内容が発表されました。隊員たちの頑張りも大切にしていきたいと思います。いつも,ありがとうございます。

桃の節句

2月13日(火),地域コーディネーターさんを中心としたボランティアの皆さんが,職員玄関に今年も,お雛様を飾ってくださいました。14日の朝には,子供たちも発見。「守る人!」とか「刀は抜けるのかな?」など,会話をしながら楽しんでいました。御協力くださいました皆さん,ありがとうございました。

1年間,見守りをありがとうございました

2月13日(火),1.2年生の登下校に付き添いボランティアとして活動くださった,防犯パトロール隊(令和6年度から,昭和小学校スクールガードボランティアになります。)の皆様に感謝をお伝えする会を開きました。メダルとともにありがとうの気持ちをお届けしました。1年間,大変お世話になりました。

昭和小学校スクールガード連絡会議・研修会

2月13日(火)午後に,昭和小学校スクールガード連絡会議・研修会を開催しました。5年ぶりの開催となります。スクールガードは,子供の不審者被害や交通事故を抑止することを目的とする,安全ボランティアの方々のことです。今回の連絡会議は,地区の関係諸団体の長が一堂に会し,活動状況を確認するとともに,子供たちの安全確保,防犯について情報を共有することが目的です。今回から,新たに「昭和地区民生委員・児童委員協議会」に加わっていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。続いて,会議で協議し決定した内容を御報告いたします。主に2点です。1点目。前述の「防犯パトロール隊」という名称が昭和地域まちづくり推進協議会の「昭和地域防犯パトロール隊」と重なっているため,令和6年度から「昭和小学校スクールガードボランティア」とします。活動内容は,これまでと変わりませんので,引き続き,お力添えくださいますようお願いいたします。2点目。昭和小学校スクールガードボランティアを登録制にしたいと思います。各団体長の皆様からは,メリット・デメリットについて様々な角度から御協議いただき,地域の皆様が本気で子供たちの安全を考えてくださっていることが伝わりました。学校は,本会議の主催者として,頼りになる地域の皆様に支えていただいていることをあらためて実感しました。是非,多くの皆様に御登録いただきたいと思います。連絡会議終了後は,防犯パトロール隊の皆様が加わり,合同研修会を開催しました。県庁前交番の鈴木所長様,警察スクールサポーターの小原澤様から管内の状況や防犯活動についてお話をいただきました。お忙しいところ出席くださりありがとうございました。

今年度最後の夢工房開催

2月13日(火)午前中,今年度最後となる,第4回昭和小学校地域協議会「夢工房」を開催しました。保護者及び地域の皆様に,概要を報告いたします。協議・報告事項として4点です。①学校関係者評価について,②次年度の行事予定について,③夢工房活動報告及び令和6年度活動計画について,④令和6年度学校経営について,です。①では,学校評価アンケート結果をもとに学校が自己評価した内容を地域協議会の皆様に評価いただく「学校関係者評価」を実施しました。この後,学校が評価書としてまとめ,地域協議会へ報告後,公表となります。委員の皆様には,丁寧に評価いただきありがとうございました。②では特に,「感謝の会」実施方法について御意見をいただきました。今後は,学校教育活動に御協力いただいた日に,それぞれの活動の最後に「ありがとうタイム」を設定し,子供たちの感謝や気付きなど,生の声をお届けしたいと思います。④では,引き続き,児童の自己肯定感の高揚のための取組を実施していくことを確認しました。塚田会長様はじめ委員の皆様には,1年間大変お世話になりました。

朝日に照らされて

2月13日(火),朝日に照らされた富士山です。4階図書室前から見ることができました。

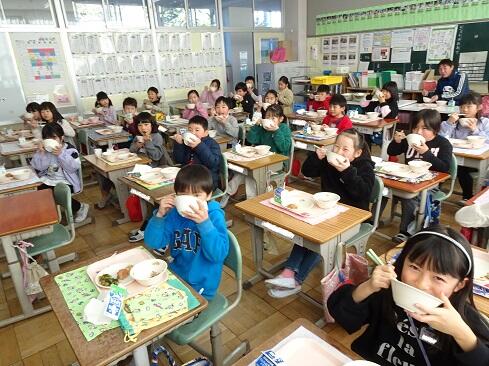

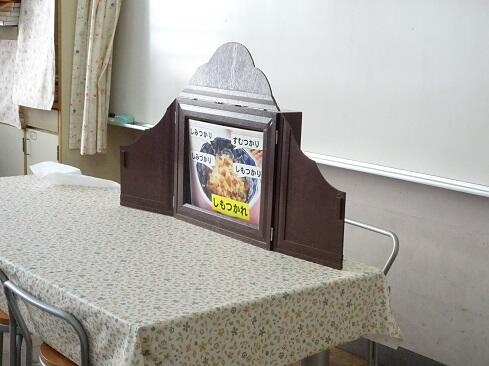

初午の日

2月9日(金),12日(月)の初午の日が休日のため,一足早く,給食に「しもつかれ」と「お赤飯」を提供しました。栃木県では,もともと旧暦の2月初午という稲荷神社の祭りと結びつけた食べ物で,江戸時代中期,天明のききんの頃(1781~1789),稲荷神社にしもつかれとお赤飯を供えたのが始まりと伝えられています。しもつかれを「7軒食べ歩くと中風にならない」という言い伝えもあるようです。本校のしもつかれは,酒粕の量などを昭和小スタイルにアレンジして,子供たちに食べやすく提供しています。さらに,お赤飯に使う豆は「ささげ」を使用しています。小豆に比べてしっかりとした食感があり,皮が破れにくい特徴があるそうです。赤色に染まった赤飯はお祝いごとにふさわしい一品。豆が割れることは縁起が悪いとされ,割れにくいささげにこだわっています。ささげは小豆に比べて調理に手間がかかるとのことですが,ここは,学校栄養士と給食調理員のプロとしての心意気です。図書委員会では,給食の時間に合わせて,しもつかれについての紙芝居を実施しました。事前の練習の成果が発揮できました。《参考》とちぎふるさと学習 ←クリック

やさしさ貯金箱活動最終回

2月1日にいじめアンケート調査を実施しました。そこで,いじめのない環境づくりの一環である,やさしさ貯金箱活動を2月5日から29日まで実施しています。令和5年度の最終回となります。今回も児童昇降口に設置した貯金箱にありがとうカードを投函する形と,各自のタブレットから投稿できるデジタル版を用意しました。学校が休みの土日などは,自宅でのんびりしながら,友達や家族に対する感謝に思いを馳せ,タブレットからでも投稿できるとよいと思います。また,保護者及び地域の方々が学校に所用で来られた際に,投函されることもありました。昭和地区のみなさんのやさしさが貯金箱に貯まっていくのもよいものです。スタートから1週間,ありがとうカードとタブレット投稿を合わせて,20のやさしさ貯金が投稿されました。

〇いつもやさしくしてくれてありがとう。

〇いつもはんちょうで見守ってくれてありがとうございます。

〇業間や昼休みに遊びに誘ってくれてありがとうございます。

〇いつも,丁寧に勉強を教えてくれてありがとうございます。もっと頑張ります。

〇いつもほめてくれたり,いっぱいおしゃべりしてくれたりしてありがとう。

〇クラスのみんな,やさしくしてくれてありがとう。

〇いつもいろいろなことを教えてくれてありがとう。しっかり者でやさしい〇〇さんといると楽しいです。

〇縦割り班の時に,遊びのルールを教えてくれてありがとうございました。

〇消しゴムを落とした時に拾ってくれてありがとう。

〇いつも楽しく話してくれてありがとう。

【人のやさしさを感じる心が,あなたのやさしさです。】

なぜ,限界に挑むのか

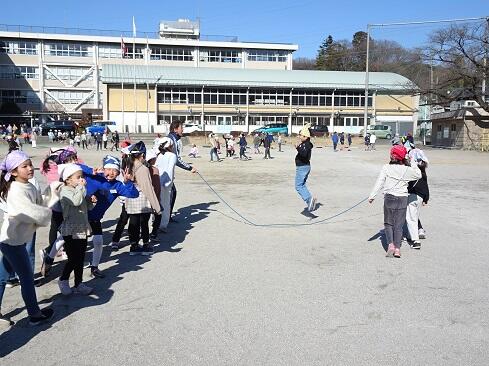

2月9日(金),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 4.5.6年生の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。各クラスともに,長なわを回す速さと跳べるタイミングの限界に達していました。見ているだけで,目が回ります。限界を知ることは自分を理解すること。それは,更なる成長へとつながります。たかが長なわ跳び,されど長なわ跳び。さて,今回も活動後の昇降口くつばこの様子を見てみました。ほとんどの児童が切り替えができています。そして,6年生の教室の状況も検証です。切り替えができていて,学習に集中していました。

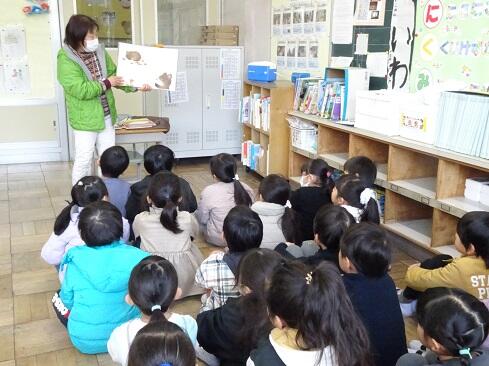

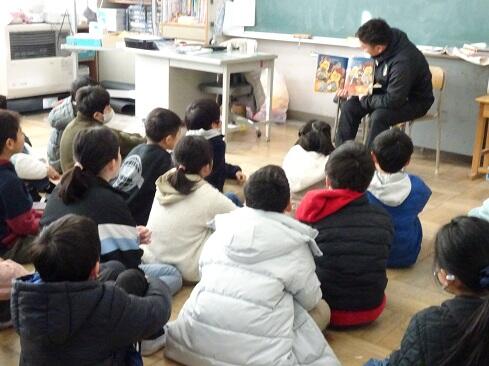

おひさま最終回

2月9日(金),絵本の会「おひさま」による朝の読み聞かせが,今年度最終回を迎えました。【年度末が近づくと,最終回が増えていきます。】新型コロナウイルス感染症の5類移行後は,子供たちがリラックスして聞けるよう,場の設定を工夫したり,子供たちの実態に合わせて本を選択くださったりしました。お陰様で,子供たちは毎回,15分間の楽しい旅を経験することができました。心から感謝いたします。時間の最後には,各クラスで「ありがとうタイム」を実施し,感謝のお手紙をお渡ししました。おひさまの皆様,1年間ありがとうございました。

みんなでピョンピョン跳びっ子隊

2月8日(木),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 1.2.3年生の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。どの学級も練習を重ね,長なわを回す速さは,随分と速くなりました。また,目標回数に向かって,チームワークで取り組みました。さて,今回も活動後のくつばこの様子を見てみました。ほとんどの児童が切り替えができていると感じます。それでは,ということで,教室の状況も検証です。学習に集中していました。

感謝

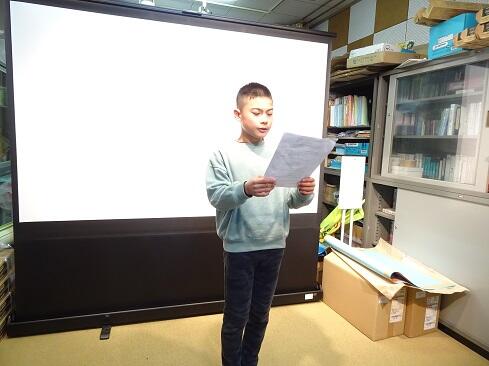

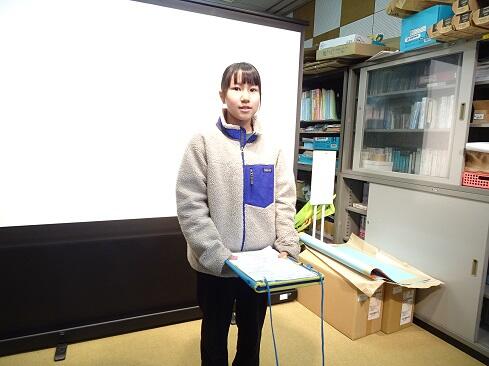

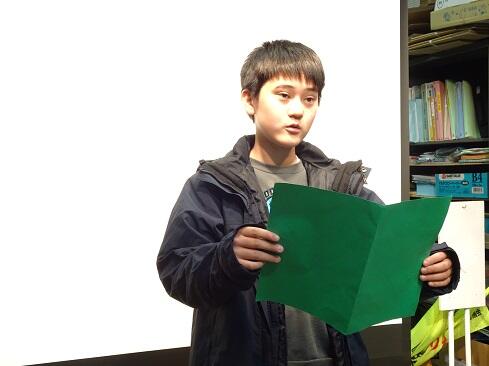

2月7日(水),今年度最後の授業参観を実施しました。6年生は会場等の都合で,16日(金)に実施します。さて,最終回ということで,これまでの学習の成果発表が見られました。本番までには,グループで協議を繰り返したり,各自の発表原稿を何度も書き直したりしながら活動を進めてきました。それぞれに満足できたのではないでしょうか。本番を経験することは,大きな成長につながります。御家族の皆様には,お忙しいところ学校までお運びいただきましてありがとうございました。御家庭と学校とが一体となって教育活動を進めてこれらたことが,子供たちの姿に現れていたのではないでしょうか。御理解並びに御協力に感謝いたします。年度末まであとわずかとなりますが,子供はまだまだ成長します。引き続き,お力添えくださいますようお願いいたします。

くつそろえ隊活動日

2月7日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。これまでの粘り強い働きかけで,くつそろえは定着してきていると感じますが,隊員たちによると「もう少し」だそうです。【かかとをそろえて まん中に置きます】活動を始めたころの合言葉が思い出されます。活動に慣れてくると,慢心してしまいがちですが,始めた時の新鮮で謙虚な気持ちや志を忘れずに取り組む。また,子供たちに教えられました。敬服。

久しぶりの積雪から一夜明けて

2月6日(火),報道等によると,2年ぶりの積雪で交通が混乱しているとか……。また,地域によっては,臨時休業措置の学校もあったようです。そのような状況の中,本校は通常どおりの登校です。子供たちは,通学路に残った雪に注意しながら,いつもどおり落ち着いて登校できていました。転倒などによるけがはゼロでした。これは,御家族の皆様の付き添いのおかげです。いつもありがとうございます。さて,この状況ならばと,早速靴箱と傘立ての様子を確認です。切り替えが身に付いていることが確認できました。冷静,落ち着き,切り替えのよさなど,大人も教えられます。さて,6年生は校舎北側の雪かき奉仕作業です。ついでに作品を作りながらのようでした。みんなで雪を囲むのも小学校最後となりそうですね。素敵な思い出に……。続いて,切り替え状況です。1年生は学習に全集中。お見事でした。

雪は天からの手紙

2月5日(月),12時ごろから落ち始めた重めの雪は,給食後にはさらに量を増しました。待ってましたとばかりに,子供たちは外で大はしゃぎ。雪を触って5分と経たずに「手の感覚がありません」と戻ってくる子,「どうしようかな,寒いし,濡れるし……」としばらく悩んで,「決めました!」と校庭に走り出す子など,雪の魅力にはかないません。時間いっぱい,雪を感じ楽しみました。私たちの地域は,たまに降る雪だから楽しめるのかもしれません……。

旗当番はすべてに優先する

2月5日(月),予報どおり12時近くに雪が舞い始めました。そんな中,急ぎ活動を進める児童たちがいます。6年生の旗当番です。当番の時は,常に天候を気にかけて生活していることが伝わります。旗当番はすべてに優先する。仕事に対する責任感とともに,危機管理の考え方も教えられます。いつもありがとう。

もはや職人技

2月2日(金),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 高学年の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。短なわとびも含めて,なわとびはリズムが大切です。なわを回す担当と跳び担当の息が合い,見事なリズムで記録を更新していきます。そして,ながなわ跳びで忘れがちな部分もしっかりフォロー。各自が跳んだあとのポジションが重要なのです。これは,走りながら跳び抜けていくため,跳んだあとはその場に留まらず,スペースを作ってあげることが大切なのです。長い列を作って待つのはそのためです。パーフェクト。

美しい歌声

2月2日(金),朝の活動時間を活用して5年生が音楽発表会を開きました。学級単位の発表です。発表前は,教室で十分にリハーサルを行い本番に臨むところでしたが……,「今日はみんな声が出なくて…」「成功する自信が~」と,ネガティブ発言が飛び交っていました。そんな中での開演。3曲披露し,熱烈アンコールにより,合唱をもう一度。涙がこぼれるほどの美しい歌声でしたよ。皆さん本番に強かった。御家族の皆様には,お忙しいところ,また気温が低い中,学校までお運びいただきまして,ありがとうございました。さて,子供たちの「本番に強くなりたい」という思いは,学校リーダーへのステップだと思います。しかし,学年が上がるほど経験値も上がり,より高いクオリティーを求めるようになります。そんな角度から今朝のネガティブ発言を考えてみますと,最高学年に向けて確実に成長していることが伝わってきます。きっと学校を任せられるリーダーになることと思います。

心を届けました

2月1日(木),学校だより第13号で本校児童保護者の皆様にお知らせしました,令和6年能登半島地震災害義援金につきまして,日本赤十字社栃木支部を通じて募金をお送りする手続きが完了しましたので報告いたします。支援先は,「石川,富山,新潟,福井の各県」です。昼休みの時間帯に,校長室にて,児童会計画委員会の委員長と副委員長が代表してお渡ししました。支援の金額等詳細については,2月1日付,保護者の皆様あて「共同募金協力のお礼と御報告」にてお知らせしています。募金をお渡しした際に,赤十字社の方から災害義援金は配分委員会をとおして,全額,被災地の方々の生活支援に役立てることを御案内されました。そして「役に立ちたい」という気持ちが本当にありがたいということもお話しされました。委員長と副委員長の「話の聴き方」や「対応」が実に立派で,感動しました。災害義援金等は,今は銀行振り込みが主流ですが,赤十字社にお願いして直接お渡しできたことは大変意義があったと思います。保護者の皆様には,御理解をいただきましてありがとうございました。皆様の心意気と一緒にお届けしました。

スピードが違います

2月1日(木),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 中学年の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。低学年生に比べて,さすがのスピード,リズムそして,チームワークです。時々つかえてしまう場面もありますが,周囲がかける言葉は「ドンマイ!」や「大丈夫,大丈夫!」。温かくて,勇気が湧いてくる言葉がさりげなく出てきます。ファインプレー!

用意周到,準備万端

1月31日(水),朝の活動時間を活用して4年生が音楽発表会を開きました。学級単位の発表です。発表前には,教室で十分にリハーサルを行い本番に臨みました。会場に向かう姿は凛々しい限りです。4曲披露し,熱烈アンコールにより,合唱を発表しました。これまでの音楽科の学習の成果をお伝えすることができました。御家族の皆様には,お忙しいところ,また気温が低い中,学校までお運びいただきまして,ありがとうございました。お子様の成長を感じられたことと思います。

習慣となってきたのか?

1月31日(水),水曜日の昼休みはのびのびタイム。ロング昼休みです。45分間校庭で楽しく活動した後の「靴箱」です。くつそろえが習慣化されてきていると感じます。今後の検証となってきますが,各自の切り替え力につながっているものと期待させられます。お見事,昭和小学校の児童諸君! ~よい習慣は よい人格の形成につながります~

伝わるプライド

1月31日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。隊員たちは,先週と違って自分なりのアレンジを加えた取組をしていました。担当する仕事に対するプライドが伝わります。担当学年と自分の活動スタイルが上手くマッチするところが見つかるとよいと思います。隊員の皆さんで情報交換しながら,試行錯誤してみてください。各隊員が前に進もうと努力していることが,この後の大きな前進になると思います。

にこにこあいさつ団は,今日も自主活動に取り組んでいます。毎日ありがとうございます。

みんなでピョンピョン跳びっ子隊

1月30日(火),昼休みの時間を活用して,恒例の「みんなでピョンピョン跳びっ子隊」を実施しました。今回の参加チームは低学年生。主催は児童会運動委員会です。開催の目的は,学級で仲間と協力しながら,運動する楽しさや達成感を味わい,体力の向上を図るとともに,望ましい人間関係を構築することです。内容は,長なわ跳びです。途中で止まっても跳んだ数を合計します。時間は3分間。目指すは記録の自己ベストですが,4クラスが近くで跳んでいるので回数を競いたくなってきます。「勝ちたい」とか「一番なりたい」と思うことは,児童期ではよいことだと思います。実施は2日間です。どのクラスも自己最高記録を目指してほしいものです。さて,各クラスでは,なわを回す担当児童もいます。みんなのためにありがとう。あなたのおかげで,クラスのみんながリズムに乗って気持ちよく跳べました。みんなが活躍できました。ナイスチームワーク!

音楽が届ける感動

1月30日(火),朝の活動時間を活用して5年生が音楽発表会を開きました。学級単位の発表です。3曲披露し,熱烈アンコールにより,合唱を披露しました。短時間ですが,これまでの音楽科の学習り成果を発表することができました。子供たちの歌声とやさしいリコーダーの音は,聴くだけで感動します。そして,真剣な姿が心を打ちます。御家族の皆様には,お忙しいところ,また気温が低い中,学校までお運びいただきまして,ありがとうございました。

あたたかな時間

1月29日(月),4年生の音楽発表会が開かれました。今回は学級単位です。招待した御家族を前に,これまでの学習の成果として,4曲披露しました。子供たちにとってはミニライブ本番です。朝の時間,緊張しながら取り組む子供たち,優しく見守るあたたかなまなざし,素敵な時間となりました。最後にはアンコールもかかり,子供たちには,自信も実感することができたと思います。御家族の皆様には,気温が低い中,学校までお運びいただきありがとうございました。

いつもありがとう

1月29日(月),毎週月曜日は,児童会計画委員会の「さわやかあいさつデー」です。今日は,笑顔で明るくあいさつ,自分からあいさつをめあてに取り組みました。最近は再びマスクが必要な状況になっているため,笑顔は確認することが難しいと思っていたら,計画委員さんから「目を見れば笑顔で挨拶しているのが分かりますよ。」と一言。目を見てあいさつがよい影響となっていることが分かりました。ほんの一瞬ですが,子供たちはしっかりコミュニケーションがとれているようです。お見事。にこにこあいさつ団も元気を添えてくれています。

教育相談週間終了

1月26日(金),本日で教育相談週間が終了しました。現在の児童の様子を的確に把握するとともに,すぐに対応できることは対応し,検討が必要なことは時間をかけて協議していきたいと思います。そして,今週はロング昼休み週間でもありました。最終日は長なわ跳びに取り組む姿が多く見られ,時間いっぱい活動しました。児童昇降口のくつそろえの状況も確認です。一人一人が切り替えを身に付けてきていることが伝わります。お見事。

まさかの悩む結果に……

1月25日(木),クラブ活動の時間に3年生が見学を実施しました。3年生は「クラブが楽しみ!」「4年生になったら〇〇クラブが楽しみ!」と目を輝かせて話してくれました。ほとんどのクラブは参加体験型の発表形式です。さて,準備万端で見学に臨んだ3年生,1時間たっぷりと楽しむことができましたが,最終的に,加入候補のクラブが増えてしまったようです。時間はあるので,たくさん悩んで自分で結論を出してみてください。4年生への大切なステップになりそうです。各クラブの皆さん,お陰様で3年生は悩む結果となったようです。いろいろと工夫していただき,ありがとうございました。感謝

今日は室内からよく見えました

1月25日(木),今日の富士山です。今回は,屋上よりも4階の図書室前からのほうが,稜線が際立って見えました。

子供は風の子

1月24日(水),ロング昼休みの様子です。今日は1日中強い風が吹き,加えて冷たい風が吹き渡りました。そんな中,子供たちは校庭に出て,元気に外遊びを楽しみます。この先困難があっても,自分で切り拓いていける逞しさを感じました。

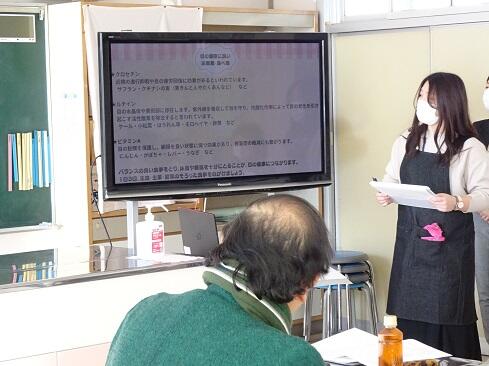

学校保健・学校給食委員会開催

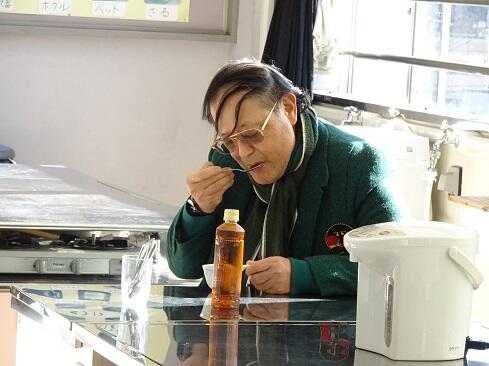

1月24日(水),今年度の学校保健・学校給食委員会を開催しました。これは,学校保健・学校給食に関する諸問題に適切に対応していくために年1回開催するものです。委員会の構成は,学校職員,学校医関係,そして保護者の代表です。今回は,子供の視力低下の実態と目の健康について協議しました。また,調理実習を新たに企画し,目の健康を考えたおやつ作りを行いました。かぼちゃの蒸しケーキとスイートパンプキンです。担当の学校栄養士と養護教諭は,事前に調理作業を実施し,今回の本番に向けて準備してきました。調理後は,今回出席くださいました,学校医の稲葉全郎先生から,視力低下の予防について指導助言をいただきました。スマートフォン,タブレットは日常の道具ですが,目には負担がかかっているので,意図的に休憩を入れながら活用することなど御指導いただきました。ところで,先生はグリーンがお好きだそうで,グリーンのセーター,ジャケットそして,ストールでお見えになりました。正に眼科医,先生がいらっしゃるだけで我々の目の疲れを癒してくださいます。また,学校医の大嶋信男先生と学校薬剤師の吉澤知美先生から事前に資料をいただき,本日は養護教諭から伝達させていただきました。

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。