文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

昭和小体育大会「キックターゲット大会(中学年の部)」

7月5日(火),昨日に続き,昭和小体育大会「キックターゲット大会」中学年の部を開催しました。本日は,外で実施です。それぞれが,何度もチャレンジして楽しい時間を過ごしました。今回も,運動委員会は準備に実施と,運営側は大変だったと思います。感謝。

昭和小体育大会「キックターゲット大会」開催

7月4日(月),いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に関心をもってもらおうと,運動委員会主催の昭和小体育大会を開催しました。本日の種目は「キックターゲット(高学年の部)」です。委員会で呼びかけ,希望者が昼休みに参加しました。ボールを蹴っているうちに上達する児童もいて,スポーツに親しむのに良い機会となっています。キックターゲットは,サッカーで言うところのフリーキックと同じですが,かつて鹿島アントラーズの監督を務め,フリーキックの神様とも言われた,ジーコ(本名:アルトゥール・アントゥネス・コインブラ)が言っていた「フリーキックは,ボールを置きにいくように蹴りなさい。」という言葉を思い出しました。

そして,BGMには,イメージソングの「いちご一会」が流れ,気分を盛り上げていました。運動委員会の準備と片付けには時間がかかったことと思います。大会運営に感謝。7月5日は中学年生,7日は低学年生の希望者が参加します。

小中一貫教育活動

7月4日(月),星が丘地域学校園小中一貫教育活動の一つである,あいさつ運動を実施しました。星が丘中学校の13名の生徒と本校計画委員で月曜の朝をスタートです。これまでコロナ禍の中,地域学校園の活動は制限されてきましたが,感染予防を講じながら,合同での活動を再開しています。本校独自でもあいさつ運動は継続していきますが,小中一貫による中学生との活動は心強く,活気が出ます。靴そろえ活動同様,あいさつも良い習慣として,時間をかけて定着させていきたいと考えています。

地域の皆様に感謝

学校だより「八幡の森」第2号でお知らせしておりました,学校西側通学路のゴミステーションが移動しました。ステーションがボックス型への変更されたことで,通学路の確保が厳しくなったということで,設置場所の移動申請をしていただきました。関係された住民の皆さんのお力添えに感謝いたします。子供たちの安全が引き続き確保されます。

移動後です。

移動前です↓

第2回避難訓練

7月1日(金),避難訓練第2回目を実施しました。今回は,竜巻対応です。教室での対応を想定し,放送をよく聞く,担任の指示で避難する,避難はできるだけ窓から離れるなど,適切に対応できていました。練習でできないことは,本番でもできない。引き続き,児童の安全確保を第一に考え,自分の命は自分で守れるよう指導していきたいと思います。

くつそろえ隊の活動進捗

7月1日(金),くつそろう隊の活動スタートから1週間が過ぎました。これまでの活動と靴そろえの状況がどのようになっているかお知らせします。まず,隊員たちはたすきをかけて毎朝昇降口で靴そろえを呼び掛けています。それから,靴そろえのポスターを新たに掲示しました。加えて,各クラスでも独自に取り組みをしていて,写真のように,児童の姿として結果が出ているようです。環境委員会が示した靴そろえの良さの1つに,「心の切り替えができる」がありました。子供たちの様子を見ていると,「靴を脱ぐ→しゃがんで靴を手に取る→ラインを揃えて丁寧に靴を置く」の一連の動きの中で,少しずつ,心の切り替えができるようになってきていると感じました。

また,靴そろえについては,図書担当とも連携しています。図書室から靴をそろえる内容が掲載されている本が児童向けに提案されました。担当間の風通しのよさに感服です。「よのなかのルール(小学館)/横山博之」「おやくそくえほん(日本図書センター)/高濱正伸 監修」「1ねん1くみの1にち(アリス館)/川島敏生」

ただし,あくまでも本日の状況として捉え,外の活動の後,御家庭での様子など,習慣として定着するまでじっくり時間をかけて,環境委員会の子供たちと粘り強く取り組んでいきたいと思います。

ふれあい文化教室を実施

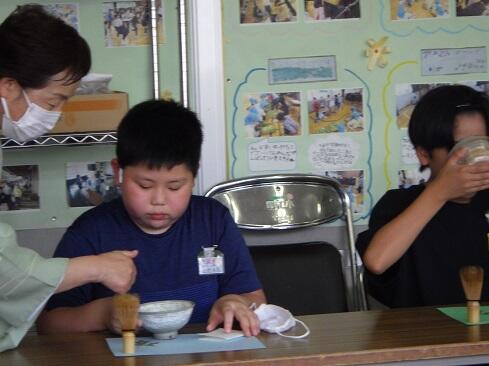

6月30日(木),文化芸術講師派遣事業の「ふれあい文化教室」を実施しました。対象は5年生です。今回の教室は茶道を体験しました。講師の皆さんは,宗偏流昇玉会の高橋秀月先生ほか,5名の先生方です。まず,姿勢を正し、無念無想で心を落ち着かせます。先生は,静寂の中で帛紗さばきも鮮やかに茶筅を動かす手も美しく,茶を点てると心地よい音とともに、抹茶の香りが部屋いっぱいに広がりました。そして,子供たちはその所作に見入っていました。正座は苦しい場面もあったようですが,よく頑張りました。

茶道教室をとおして日本古来の伝統文化に触れ,正しい礼儀作法を理解し,相手を思いやる心,友達と仲良く一つのことを成し遂げる心,静けさの中で自分を見つめる心を感じたことと思います。和敬静寂。

テレビ東京番組ディレクター来校

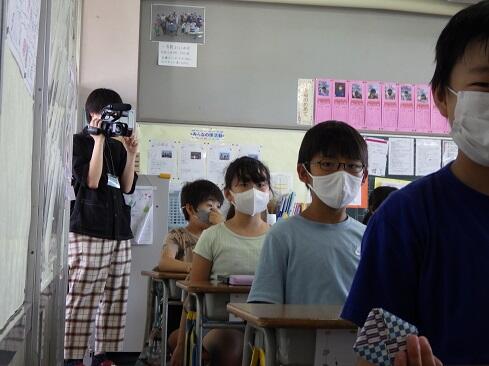

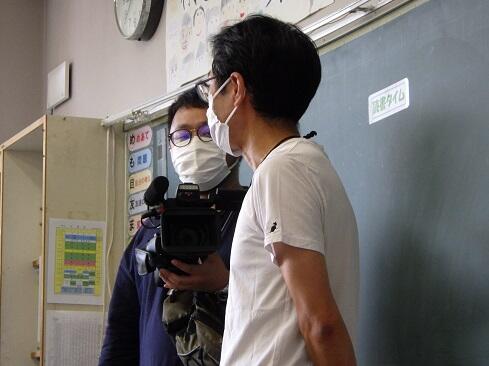

6月29日(水),テレビ東京「ありえへん世界」の番組スタッフ2名が来校し,本校の健康観察の様子を収録しました。栃木県?の健康観察が珍しいとかで,番組を構想しているとのことです。取材対象は,局側の意向を受け,4年生と5年生の教室を撮影しました。ただ,この後上層部に提案するとのことで,番組として放送になるかどうかは決定していません。

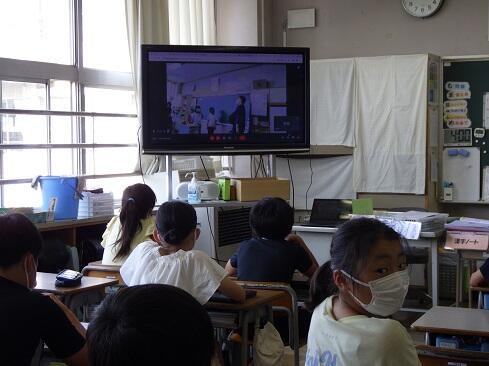

子供たちには,番組がどのように取材されているのか,またカメラを向けられる緊張感などを体験する貴重な機会になったと思います。しかし,本校は,それだけではありません。5年生は撮影の様子を隣りのクラスにライブ配信。そして,2名のスタッフに逆インタビューしました。結構な質問攻めの状況となりました。さらに,次は,6年生からも逆取材の時間となりました。本校の特色とする「キャリア教育の推進」に関わります。インタビューの回答の中で「土日も勤務となることがあるが,やりがいがある仕事で辞めようと思わない。」が,子供たちには印象に残ったようです。その他,芸能界のことも興味津々に質問していました。子供たちの将来の夢の1つになれば幸いです。

最終的に,収録の時間より逆取材の時間が倍近くなってしまいました。本校は児童のみならず,職員も物怖じしないようです。

該当学年の保護者の皆様には,事前確認等短い期間での対応をありがとうございました。御協力に感謝いたします。

2年生 まち探検

6月28日(火),2年生が生活科でまち探検に出かけました。活動の目的は,自分の住んでいるまちを知ること,具体的には,地域にあるお店,どんな人が暮らしているのか,などについて,進んで質問し,関わることです。その際には,あいさつのほか公共のルールについても気を付けながら活動しました。写真からもわかるように,子供たちにはまだ大きな探検バッグを持って,自分の足で歩き,しっかりとメモをしてくる。これだけでも,大きな成長を感じます。今回のまとめは,1年時とは違って,紙面にまとめる形で作業を進めます。ここでも,友達と関わりながら活動するように仕組んでいきます。生活科まち探検活動は,3年生の社会科へとつながります。

訪問させていただきました皆様,お忙しいところ子供たちのためにお時間を頂戴しありがとうございました。地域の皆様に育てていただいていることに,あらためて感謝いたします。この町が更に好きになったことと思います。そして,引率ボランティアとして,たくさんのにお力添えをいただきました。ありがとうございました。

七夕飾りつけ

6月27日と28日の2日間をかけて,七夕の飾りつけが完了しました。それぞれの短冊や自作のお飾りをつけました。その際には,友達に枝を持っていてあげたり,結び方を教えられたりと関わり合いながら活動することができました。子供たちの願いは,友達のこと,家族のこと,学校のこと,日本のこと,そして世界のことと,いろいろと考えていることがわかりました。こんな思いやりにあふれた子供たちなら,安心して未来の日本を託すことができます。星河一天.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

1年生 八幡山探検活動実施

6月27日(月),1年生は生活科で「はちまんやまたんけん」に出かけました。6月1日にはウォークラリーで縦割り班ごとに出かけましたが,今度は,グループごとに活動です。幼児教育では「〇〇遊びをとおして気付いたり学んだり」してきましたが,小学校では「活動をとおして気付いたり学んだり」していきます。加えて,「友達と積極的に関わりながら,教えたり教えられたり」しながら,学習を進めます。そのため,グループという小さな集団で活動させることで,意図的に関わりをもたせるようにしています。本校は八幡山を活用した学習が大きな特色になります。この後,八幡山の活動をとおして四季を感じたり,自然のおもちゃを作ったりしていきます。さらに,3年生の総合的な学習の時間や宇都宮学を見据えて活動を進めていきます。

さて,子供たちは遠足でグループ活動は経験済みです。十分に周囲と関わり合いながら活動するとともに,「協力」「助け合う」ことも学んできました。引率ボランティアの皆様,真夏の天気となりましたが,御協力くださりありがとうございました。感謝いたします。

記録写真は,メニューの「八幡山アルバム」に収めてあります。(80枚)

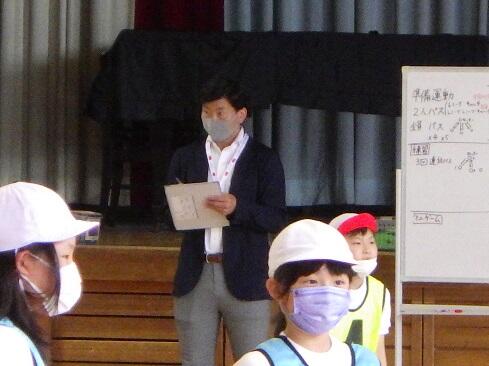

キッズモチベーションプロジェクト実施

6月27日(月),BREXバスケットボールスクール主催のキッズモチベーションプロジェクトを実施しました。対象は6年生です。ブレックスからは,西鶴大輔コーチと岡田康彦コーチが指導に来られました。

内容は,俊敏性を踏まえた体遊び,ゲーム,ドリブルなど時間いっぱい,楽しく活動しました。

竹の切り出し(七夕飾り)

6月26日,地域協議会主催の「七夕飾り」用の竹の切り出しを行いました。PTA及び地域の皆様総勢19人で,例年お世話になっている祥雲寺さんに行ってきました。切り出し後は,体育館付近に設置し,飾りつけを待つばかりです。お休みのところ御協力くださり,ありがとうございました。飾りつけは,27日と28日で行います。

今日の傘立て

6月23日(木),本日の傘立ての状況は,留め率100パーセントになりました。6年生はさすがの安定感です。今回新たに,1年生が傘の向きがそろいました。靴そろえとともに,傘立ても良い習慣として定着に向け努力したいと思います。

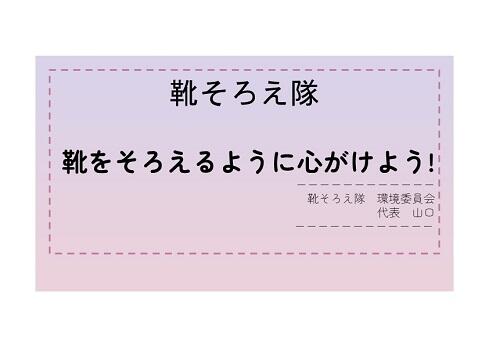

「靴そろえ隊」活動スタート

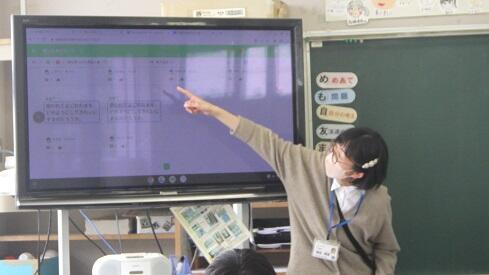

6月22日(水),児童会環境委員会の主導で,「靴そろえ」活動が始まりました。初日は,給食の時間を活用した,アナウンスです。5月の「いじめゼロ強調月間放送」と同様に,テレビにスライドを映しながら説明する形です。

発表動画はこちらです。←クリック 発表スライドを動画にしてあります。←クリック

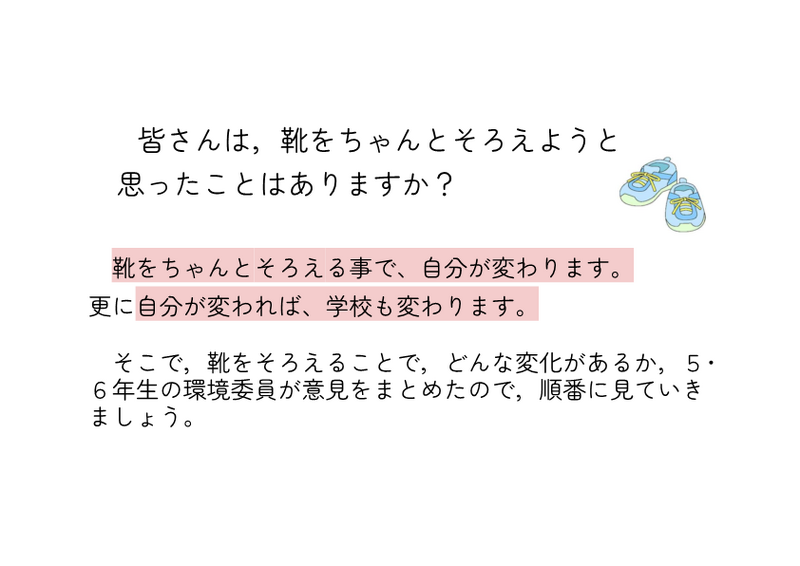

実は,委員会活動の始まった5月から「心の環境活動」として温めてきた案件で,みんなで学校を良くしたいという思いで練ってきたとのことです。スライドの内容は環境委員全員で検討し,「何のために靴をそろえるのか」「靴をそろえることでどんなメリットが考えられるのか」など,本気で学校を良くしようと,議論を重ねてきた様子が,放送をとおして伝わりました。アナウンス担当の4人も読み原稿を準備し,練習を重ね,立派な本番でした。

メリットとして挙げられた「学校安全」「心の切り替え」「けじめをつける習慣」「靴そろえで学校が変わる」は,よく調べ尽くされていて,勉強になります。教育哲学者であった森信三先生の「躾の三原則」を思い出しました。

我々大人も,良い習慣として定着できるように,一緒に取り組みたいと思います。

習慣は,教育の目的である「人格の完成」に向けた第一歩です。児童会による学校経営参画,逞しく,頼りになる昭和小の子供たちです。

※保護者並びに御家族の皆様へ

靴そろえに伴い,昇降口靴箱の整理をしました。「保護者専用」と表示をしましたので,来校の際に御確認ください。画像は,本記事の最後に載せてあります。

合わせて,御家庭でも,「玄関」や「トイレのスリッパ」など,習慣化に向けて御協力くださいますようお願いいたします。

発表スライドです。↓

かかとをそろえて 真ん中に 置きます。

保護者専用スペース

宮っ子チャレンジウィーク実施中

6月20日から24日まで,宮っ子チャレンジウィークを実施しています。今回は,星が丘中学校の6名が教育業界を体験に来ています。児童からは,先輩ではなく「先生」と呼ばれています。

さて,この事業は,宇都宮市内中学校の2年生を対象として,地域の多くの人と触れ合う社会体験活動を通して,働くことの尊さを実感させ,他人を思いやる心や社会のためになることを積極的に行う態度を育み,主体的に自己の在り方や生き方を見つめさせることを目的としています。

1日の体験が終わって感想を聞いてみたところ,「先生はこんなに大変だったのですね。」とのこと。大変なのは,どの職業でも同様だと思いますが,これから先,夢を見据えて,大変な思いもしながらやりがいをもって働ける,そして,輝ける場所を見つけてほしいと思います。

防犯パトロール実施

6月21日(火),地区見守り隊の方々よる,防犯パトロールを実施しました。1.2年生の下校を見守ってくださいました。地域の多くの皆様に助けられて,感謝いたします。

引き続き,地区の防犯にお力添えをお願いいたします。

99.4パーセント達成

6月21日(火),昇降口の傘の留め率が,今回は99.4パーセントでした。次回は100パーセントを目指します。(すぐにリカバリーして,100パーセントになりました。)6年生は今回も,向きまでそろって整然としていました。安定しています。

さて,「傘は留めてから傘立てにしまう」という当たり前の習慣を身に付けることは,人格形成への第一歩です。良い習慣は伝播する,引き続き,全校児童への定着を目指したいと思います。

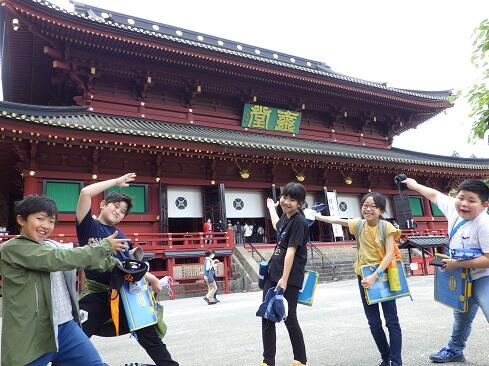

とちぎの魅力発見-日光探検隊-

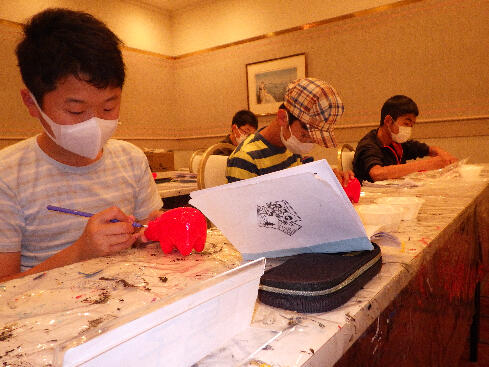

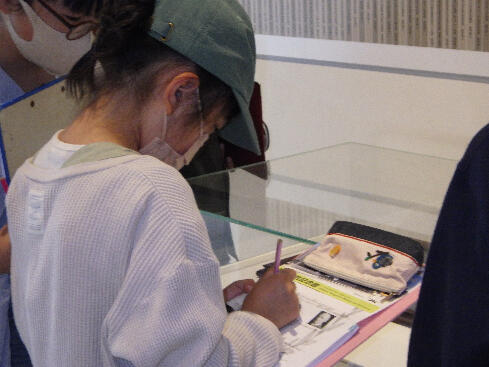

6月17日(金),5年生が総合的な学習の時間で,校外学習を実施しました。テーマは「とちぎの魅力発見-日光探検隊-」です。今回は,「田母沢コース」「日光彫コース」「二社一寺コース」の3コース11班に分かれ,午前中はコース別活動,お昼に全員集合し,昼食後は二社一寺をグループ別で見学しました。午前中の二社一寺コース班は午後も含めて満喫堪能コースとなりました。

今回5年生が全体行動をしたのは昼食のみです。そのため,グループのピンチは仲間で助け合わなくてはなりません。それぞれグループで大小のドラマがあったようで,非日常を生かすことができました。また,観光されている方や他県の修学旅行生が多い中,公共のマナーを守って活動できたことは,大きな自信につながることと思います。

本教教育活動の特色の1つである「夢や希望の実現に向けて努力する態度を育むためのキャリア教育の推進」も関連させ,探検先では職業観や生き方についても質問してきました。気付きや学びをこの後まとめていきます。

市P連ソフトボール大会(2日目)

6月19日(日),市P連ソフトボール大会の第2日目が河内運動公園にて開催されました。対戦相手は戸祭小学校です。結果は,健闘むなしく敗れてしまいました。ベスト8です。選手のみなさん大変お疲れ様でした。昭和小学校には,頼れる,力強い味方がおられることを再確認いたしました。

担当の体育部のみなさん,広報部のみなさんお疲れ様でした。

信頼される学校宣言

これまで,県教育委員会河内教育事務所では独自に「服務規律旬間」を設定し,教職員の服務規律の確保に努めてきましたが,令和4年度は「信頼される学校宣言」として各学校ごとに設定し,児童生徒,保護者及び地域の皆様に広く御案内することとなりました。そこで,画像の宣言を設定しましたので,お知らせします。内容は,子供の前に立つ者として大きく捉えた「理念」。そして,「児童の安全確保」と「風通しの良い職場づくり」を宣言としました。引き続き,学校への信頼の確保に努めてまいります。

「おしえて宮キッズ」取材

6月15日(水),下野新聞「おしえて宮キッズ」の取材がありました。インタビューを受けたのは,3年,鯨井 愛 さんです。下野新聞社の御担当は「宇都宮まちなか支局」の近藤圭佑記者。宮キッズは2か月に1回の割合で組まれていて,子供たちの日常を引き出して発信していく目的とのことです。

鯨井さん,大変お疲れ様でした。物怖じすることなく,受け答えがしっかりしていました。インタビューの内容は,7月3日の下野新聞にて……。

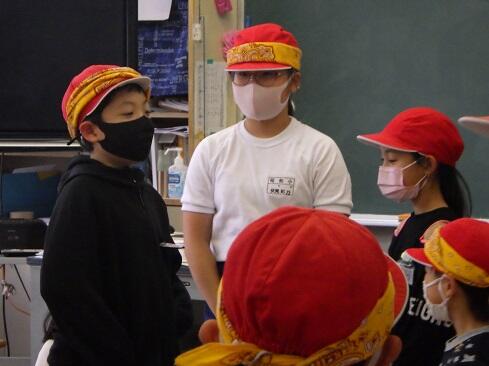

盆踊り講習会

6月15日(水),盆踊り大会開催に向けて,地域のボランティアの皆さんによる盆踊り講習会を実施しました。全校生を対象にしたいところですが,コロナ禍の状況から,5・6年生のみを対象としました。この後,5・6年生が下級生にレクチャーする予定です。開催が実現すれば2年ぶり,そして第50回大会となります。

子供たちは久しぶりに踊りましたが,体に染み込ませているのですぐに思い出しました。地域の文化をこのようにして,子供たちに引き継がせていくことはとても素晴らしいことです。開催できますように……。ボランティアの皆さん,いつもありがとうございます。

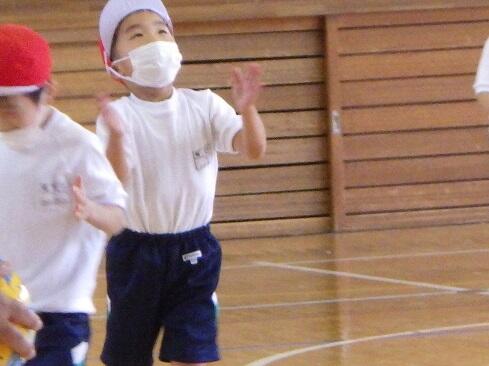

サッカー巡回指導 2日目

6月15日(水),14日に続き,栃木県サッカー協会稲垣先生によるサッカー巡回指導教室を実施しました。本日の対象は1年生です。ボール遊びの基本となる,「ボールは球状であることを実感する」作業から始まり,ボール蹴り遊びへとつながっていきました。入門期の発達の段階を見据えた指導技術が勉強になります。1年生は体育館いっぱいに楽しんでサッカーを体験することができました。

サッカー巡回指導

6月14日(火),2年生を対象にサッカー巡回指導教室を実施しました。講師は栃木県サッカー協会の稲垣浩充先生です。先生は,安足地区のエキスパート・ティーチャーも担当されているとのことです。

さて,今回は,楽しいボール蹴りを中心に,全力で蹴ることやゴールすることの感動を味わわせてくださいました。膝や足首が柔らかい時期にボールを蹴ってみるという体験をすることはとても大切であると思います。ナイスキック!が多く見られました。

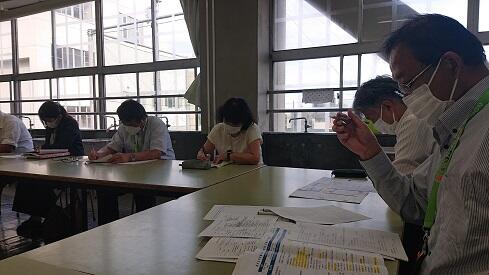

小中一貫の日

6月13日(月),小中一貫の日の活動として,第1回星が丘地域学校園の会議を開催しました。4校の教職員が参集し,14の部会及び分科会に分かれて,学校園としての課題を出し,解決策を議論しました。写真は,各部会長の報告会です。

さて,学校園としてのビジョンは引き続き「未来を見つめ,学び続ける力の育成」です。宇都宮スタイルの小中一貫教育は,平成24年度からスタートし,10年を超えることから,検証作業が始まっています。新たなステージを見据え,今年度も4校で力を合わせ,9年間を見通した教育の更なる充実に努めていきたいと思います。

ET来校

6月10日(金),エキスパート・ティーチャーの渡邉宏先生が来校しました。事業の詳細は,5月17日の昭和小NEWSで御案内のとおりです。さらに今回は,事業の実施主体である,栃木県教育委員会スポーツ振興課から大矢哲平指導主事も来校されました。大変お忙しい中での御対応に感謝いたします。

さて,本日の体育科教材は5年生のソフトバレーボールです。小学校期では,空中にあるボールをつないでいくような体験は少ないと思いますが,単元への導入を丁寧に行うことにより,子供たちは意欲をもって楽しく取り組みました。

エキスパート・ティーチャー派遣事業は体力向上を目的としています。本校では,教科体育をとおして,運動の楽しさに触れ,生涯にわたってスポーツにかかわっていける人材を育てることが,将来的な体力向上につながると考え,「授業展開の工夫」を中心に据えて取り組んでいます。

そして,渡邉ETと大矢指導主事の御指導を受けて,本校の授業力の更なる向上につなげていきたいと思います。

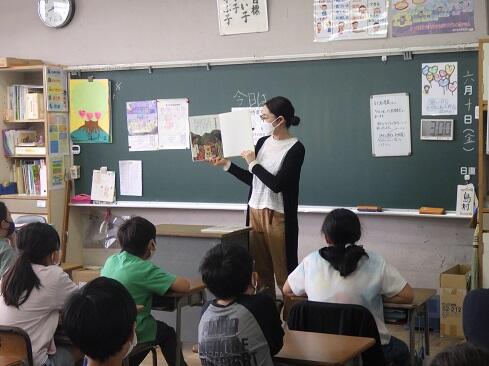

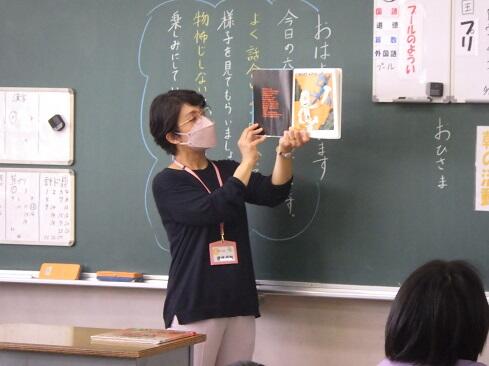

朝のひと時

6月10日(金),読み聞かせボランティア「絵本の会 おひさま」の時間を実施しました。コロナ禍でなければ,各自思い思いのスタイルでリラックスして臨み,また,インタラクティブな時間にしたいところです。それでも,読み聞かせの世界には引き込まれます。おひさまの皆様,今日もありがとうございました。

100パーセント達成

6月9日(木),昇降口の傘の留め率が,ついに100パーセントを達成しました。連続して雨が続くと,定着には効果があるようです。「傘は留めてから傘立てにしまう。」当たり前のことではありますが,良い習慣は人格形成への第一歩と考えます。とりわけ,6年生は向きまでそろって整然としています。正に良い習慣が身に付いていると言えます。「やさしさは伝播する。そして,良い習慣も伝播する。」引き続き,全校児童への定着を目指したいと思います。

因みに,傘を留めるときに使うヒモ状の部分ですが,「ネーム布」「ネーム紐」「ネームバンド」と呼ばれているようです。

縦割り班で社会性を学ぶ

6月8日(水),ロング昼休みを活用した縦割り班活動,のびのびタイムを実施しました。今回は縦割り班ごとの自由遊びです。密を避けるために,校庭と教室に分けて活動しました。校庭グループは,ドッジボールやドロケイが人気です。室内では,フルーツバスケットや震源地はどこだゲームが人気でした。

さて,今回も6年生が1年生を教室まで迎えに行きます。前回のウォークラリー大会で交流がさらに深まったこともあり,1年生は6年生大好き状態です。

それぞれの遊びの中では,上級生は,下級生がなるべく鬼にならないようにと心配りをする姿が多く見受けられました。この上級生の姿勢は,すぐに身に付くものではありません。これまで先輩から受けてきた心配りを,上級生になった今,自然と実行しているのだと思います。そんな中で,興味を引く場面がありました。フルーツバスケットで5年生と6年生がお互いに気を使って席を譲り合う状況が発生しました。時間が経っても譲り合っています。すると,もう一人の6年生が,譲り合っている2人に席を提供し,自分が鬼の役を引き受けました。この粋な計らいに,そう来たか!と感服しました。縦割り班活動でやさしさをもらったり,やさしさをあげたり,先輩大好きを表現したり,譲り合ったり,そして,粋な計らいに気付いたりしながら,子供たちは社会性を少しずつ身に付けていくのだと感じた次第です。大切にしたい取組の1つです。

時間になって解散後は,6年生が1年生を教室まで送っていきます。教室まで1年生は,6年生大好き状態でした。

七夕飾りの準備が始まりました

6月8日(水),毎年恒例七夕飾り実施のための準備が始まりました。今日は,子供たちの短冊作りと協力ボランティア募集の文書作成を,地域コーディネーターの阿部さんと吉瀬さんが進めてくださいました。ありがとうございました。また,6月15日の七夕折り紙教室でもお世話になります。子供たちへの御指導をよろしくお願いいたします。

そして,事前の竹取り並びに設置作業に御協力くださる地域の皆様,どうぞよろしくお願いいたします。

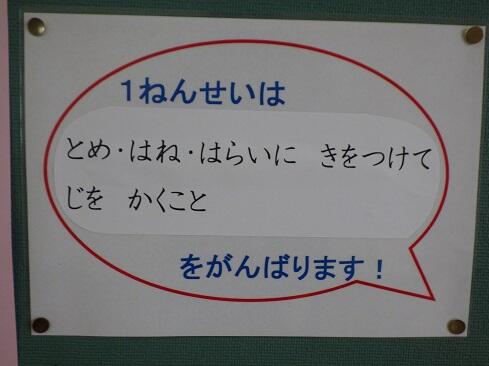

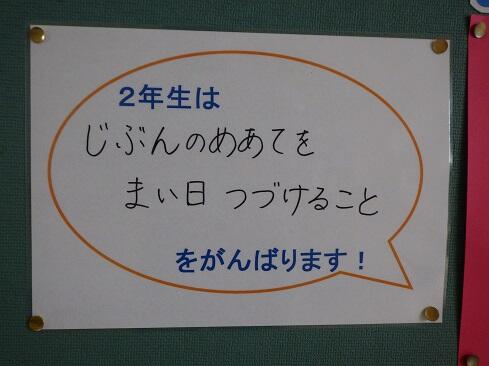

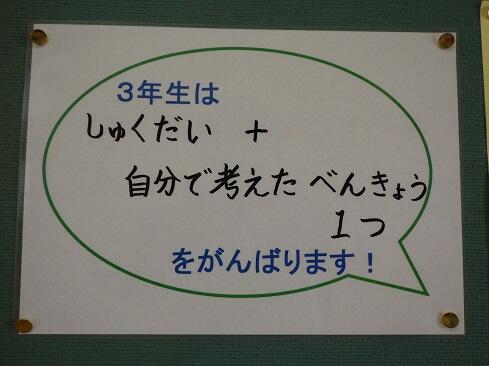

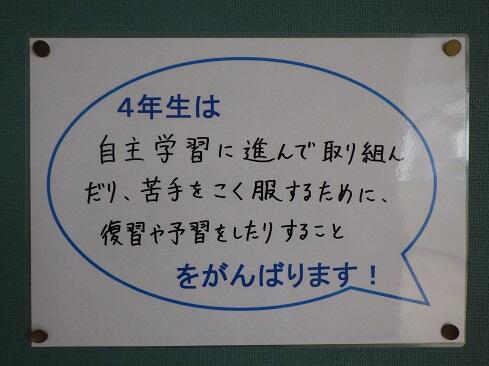

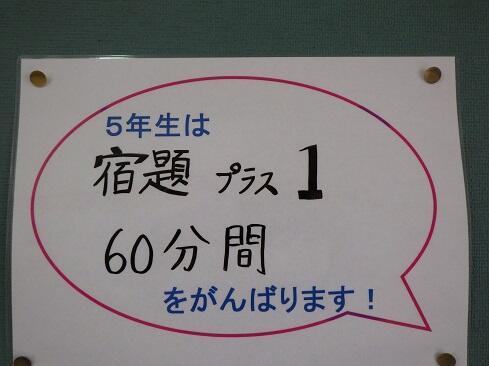

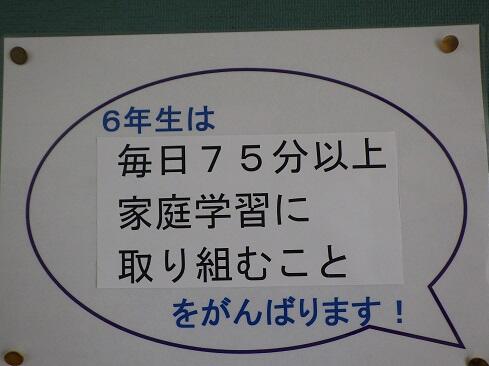

6月は学力アップ月間です

6月は「学力アップ月間」として設定しています。教育目標の「よく学ぶ子」にかかわります。

栃木県教育委員会では10年以上前から「学力向上のための3要素」を示しています。具体的には「教員の指導力」「児童生徒の学習意欲」「家庭の理解・協力」です。本校では,6月の取り組みを「家庭学習の習慣化」に重点を置いています。学力向上3要素のうちの「家庭の理解・協力」の部分になります。

学校での働きかけとしては,1階の児童会専用掲示スペースに家庭学習コーナーを設置しました。スローガンは「家庭学習 みんなでがんばる 昭和小」です。そして,各学年ごとのめあてを公表し,家庭学習の状況で,情報共有したい内容を掲示により発信していくという取組です。これが刺激となり「学習意欲の向上」につなげたいと考えます。

続いて,御家庭で協力いただきたいことです。それは「習慣化」です。なかなかまとまった時間や同じ学習場所を確保することは難しいかもしれませんが,1か月間,まずはできることを試していただきたいと思います。例えば,「家庭学習に取り組んでいるときは,テレビを消す,スマホから離れる,読書をする。」などの環境作りから始めてみてはどうでしょうか。また,家庭学習の手引きも再度確認いただきたいと思います。

自宅での予習復習などに役立つサイトにリンクを貼ってありますので,御活用いただければと思います。

さて,学力向上に直結する内容としては,全国学力学習状況調査のクロス集計の結果からみますと,学習の「量」と「質」,それから「規則正しい生活習慣」が関係していると言われていますので,学校でも支援していきたいと考えています。

市P連ソフトボール大会 勝利し駒進める

6月5日(日),市P連ソフトボール大会第1日目が開催されました。本校はシードで臨んだ2回戦,豊郷中央小学校に勝利し,次のゲームで簗瀬小学校にも勝利し,第2日目へと駒を進めました。豊郷中央小学校には,リードされながらの逆転勝利とドラマチックなゲーム運びでした。

第2日は6月19日,河内運動公園にて開催されます。選手の皆さん,PTA体育部の皆さん大変お疲れ様でした。

栃木放送でオンエアー

本校児童の作文が栃木放送で公開されます。これは,令和4年度の歯と口の健康週間 作文の部で「一席」に入選した作品です。選ばれたのは,3年の殿川千代(とのかわ ちよ)さんです。

〇放送日時 6月4日(土)16時45分から

◆是非,本人の朗読をお聴きください。

放送前に作文を御紹介します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「お父さんとの約束」

昭和小学校 3年 との川 千代

私のお父さんは,歯科技工士という歯を作るお仕事をしています。お父さんは,毎日たくさんのかん者さんの歯を楽しそうに作っています。でも,お父さんはいつも私に,

「自分の子どもの歯は作りたくない。」

と言っています。その言葉には,しっかり歯みがきをして,むし歯にならないでほしいという願いがこめられています。

私はじょうぶな歯になるように,おやつにはスルメなどのかたいものを食べたり,むし歯を防ぐために,飲み物はジュースではなく牛にゅうやお茶を飲むようにしています。ねる前の歯みがきでは,自分で手かがみを持って歯をよく見ながらみがき,仕上げはお父さんかお母さんにフッ素の入った歯みがき粉でみがいてもらっています。また,むし歯予防のために3か月に一度,歯医者さんに行っています。歯科えい生士さんが,きちんと歯みがきができているかかくにんするために,『染め出し』をしてくれます。よごれがのこっているところがあると,ピンク色になります。かがみを使って,自分の目でもかくにんしてみると,少し歯が重なっているところや,歯間や歯と歯茎のさかい目などがピンク色になっていました。歯科えい生士さんに,上手な歯ブラシの使い方を教わり,かがみを見ながら自分でピンク色になっているところをみがいていくときれいになりました。自分ではしっかりみがいているつもりでも,『染め出し』をすると,みがけていないことががよくわかります。

3か月に一度,歯科えい生士さんにみがいてもらうだけではなく,ふだんから自分の力できれいにみがくことが大切です。かがみで歯をよく見て,『染め出し』でピンク色になった部分を思い出しながらみがくように心がけています。私が一生けんめい歯みがきをしていると,4さいの妹も私のまねをして,かがみを見ながらみがくようになりました。いっしよに歯医者さんにも行くようになって,妹も『染め出し』や『予防』をしてもらっています。

私がお手本となって,妹にも歯を大切にしてもらい,一生お父さんに私たち子どもの歯を作ってもらうことのないように,これからも毎日一日3回しっかりと歯みがきを続けていきます。そして,自分の歯と,お父さんとの約束を守っていきたいです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

録音は,始めは緊張したけれども,家でも練習していたので,楽しく取り組んだとのことです。「物怖じしない」昭和の子はここでも発揮してきたようです。おめでとうございました。最高の笑顔です。

八幡山ウォークラリー大会

6月1日(水),学区にある八幡山公園を活用してウォークラリー大会を実施しました。参加は縦割り班ごとです。本校は,十二支を班の名前にしています。それぞれを1班,2班に分けて全部で24班です。ねずみ1班~いのしし2班となります。

さて,例年どおり,ラリーの目的は「各班ともに活動を楽しむこと」です。そのためには,けがゼロで戻ってくることを約束しました。今回のチェックポイントは5か所。低学年生も活躍できる場を設定しました。活動中は,教えたり教えられたり,助けたり助けられたりして,先輩と後輩が積極的に関わり合いながら午前中の時間いっぱい取り組みました。

学校に戻り昼休みには,上位3チームを運動委員会が表彰しました。メダルは1つ1つ手作り。心が込められています。

そして,翌日の休み時間には,上級生と下級生が遊ぶ姿が多く見られました。子供は柔軟です。

今回の活動で,発言ができた自分,仲間の役に立った自分,ちょっとだけ心配りができた自分を発見し,今後の更なる自信につなげてほしいと思います。

やさしさ貯金箱

今回の記事は,5月20日の記事の再掲になります。

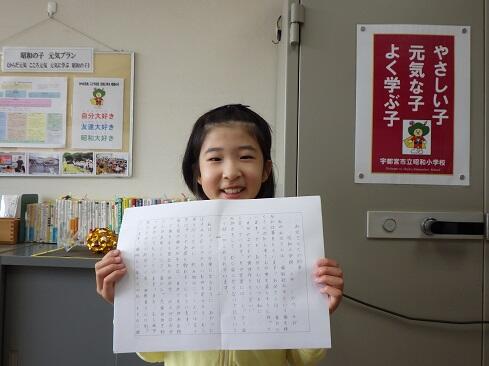

5月は「いじめゼロ強調月間」です。児童会制作の標語「思いやり あふれる笑顔 昭和小」のもと,誰にでも優しく接することをそれぞれが考える1か月でした。

いじめゼロ強調月間の振り返りとして,5月19日から「やさしさ貯金箱」を実施しました。友達に「ありがとうカード」を書いて,貯金箱に入れるというものです。あえて全体にアナウンスはせず,昇降口に掲示案内するのみの方法をとりました。結果,貯金は「9 やさしさ」と少ない状況でしたが,やさしさは必ず伝播します。そう信じて,秋の人権週間の時期にまた実施してみたいと考えています。カードには,同級生や先輩への思いが伝わる内容が連ねられていました。具体的な内容を紹介します。

〇「きのうジャングルジムでやっていたことがすごかったよ。友達になってくれてありがとう。」

〇「消しゴムをかしてくれてありがとう。また忘れてしまったとき,かしてね。」

〇「縦割り班の時のドロケイで,優しく「タッチしてもいいよ」と言ってくれてありがとうございました。とても優しいなと思いました。これからも縦割り班の副班長を頑張ってください。」

〇「◆◆先生,いつも来てくれてありがとう。また来てね。」

〇「6年生の皆さん,縦割り班遊びのロング昼休みの活動や,外トイレの掃除をしてくれてありがとう。」

〇「エプロンを忘れた時に,一緒に鍵を借りて家庭科室まで来てくれてうれしかったです。」

〇「体力チェックの時に一生懸命1年生にやり方を教えたり,はげましたりしてくれてありがとう。素敵です。」

〇「休み時間に委員会の仕事を一人でやっていたら,◇◇さんが手伝ってくれてうれしかったです。」

それぞれの思いが伝わる文章です。人のやさしさを感じ,感謝の心をもち,表現できることが素敵です。引き続き,いじめのない環境づくりに努めたいと思います。

ICT支援員の活躍

5月31日(火),4年生の社会科,動画の内容を確認しながらスクールタクトを活用する授業です。スクールタクトは主にデジタルプリントのイメージです。加えて,子供たちがお互いに見せ合うことも可能なシステムになっています。今回は,下水処理の教材動画を視聴して,水再生センターの仕組みをスクールタクトでまとめるという流れです。そして,各自でまとめをするのですが,文字を入力する速さ,多さともに使いこなしている状況が伝わりました。最後には,データを提出して授業は終了します。活動の要所でICT支援員が指示を出したり,資料をその場で修正したりと専門的な力を発揮してくださり,理想的な授業展開を見ることができました。また,デジタルだけではなく,子供たちは教えたり教えられたりと,適切にかかわる場面を設定し,タブレットを正に文房具として活用していました。子供の吸収力は素晴らしいです。

6年生修学旅行_解散式

5月27日(金),6年生は,ほぼ予定時刻に学校に到着しました。最後の解散式も実行委員の仕切りです。修学旅行の目的は,修学のとおり,これまでの学習をもとにさらに知見を広げたり,これまでの体験活動で得たことを実践したりすることです。そして,非日常である宿泊行事として,新たな自分を発見することでもあります。6年生は,新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたため,小学校最初で最後の宿泊学習でした。そのため,不安の方がどれだけ大きかったことか想像するのは容易です。それでも,全員が体調を崩すことなく,全ての活動を終えたことは,まずもって素晴らしいことだと思います。昭和小の児童の良さである「物怖じしない子」は,まさに「心身ともに物怖じしない子」であるといえます。どの子も「頑張れた」「我慢できた」新しい自分や,友達の良さを再確認し,更なる自信につなげて欲しいと思います。6年生諸君!御苦労様でした。

御家族の皆様には,お忙しいところ,見送りとお迎えに来校くださりありがとうございました。昭和小の最上級生として立派に活動してきたことを報告いたします。

6年生修学旅行_帰路途中です

6年生の修学旅行は,帰路の途中です。安積パーキングで休憩し,15時55分に出発しました。予定の時刻に学校に到着できる見通しです。青空です。

6年生修学旅行_いわき市を出発

6年生の修学旅行は,予定の活動を全て終え,14時10分,予定より10分早く学校に向け出発しました。

6年生修学旅行_午後の活動

6年生の修学旅行は,ホテルを出て,阿武隈鍾乳洞見学,昼食,アクアマリン見学まで,順調に進んでいます。お土産を購入し,帰路につく予定です。

一緒に長い時間を共有するのは,小学校期の児童にとってやはり良いものです。ぶつかることもあったかと思いますが,かえってお互いの理解が深まったのではないでしょうか。

6年生修学旅行_第2日目朝食

6年生の修学旅行は,2日目がスタートしました。体調を崩すことなく,全員そろって朝食タイムです。天候は雨の状況ですが,柔軟に対応しながら活動したいと思います。

6年生修学旅行_夕食タイム

6年生修学旅行,第一日目の最終報告です。ホテルでの夕食がすみました。大きく体調を崩す状況もなく食事をすることができました。このあと,各部屋にてフリータイムです。消灯時刻まで,仲間とかかわりながら楽しい時間を過ごすことと思います。初めてのお泊りスタートです。

6年生修学旅行_赤べこ絵付け体験

6年生の修学旅行は,ホテルへの入館式の後,一日目最後の活動「赤べこの絵付け体験」となりました。入館式では,実行委員さんお疲れ様でした。赤べこ絵付け体験では,それぞれに個性あふれるカラーリングで,周りとかかわりながら,活動を楽しみました。

6年生修学旅行_午後の活動に入りました

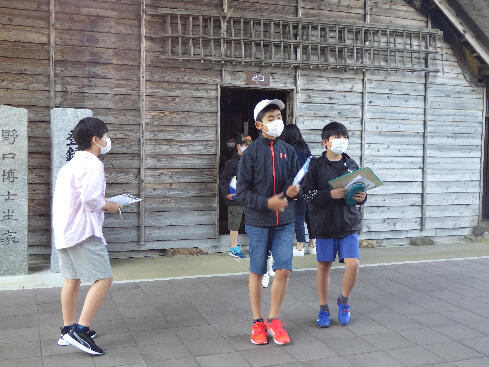

6年生修学旅行は,午前中の野口英世記念館と武家屋敷見学が終了し,お昼をいただきました。よく食べていました。

午後は,鶴ヶ城見学です。記念写真も撮影が終わりグループごとに見学を始めています。

6年生修学旅行_途中休憩

5月26日(木),6年生の修学旅行,第一日目となります。予定通り,パーキングエリアで休憩を取りました。バスの中も全員楽しく過ごしています。

1年生の遠足

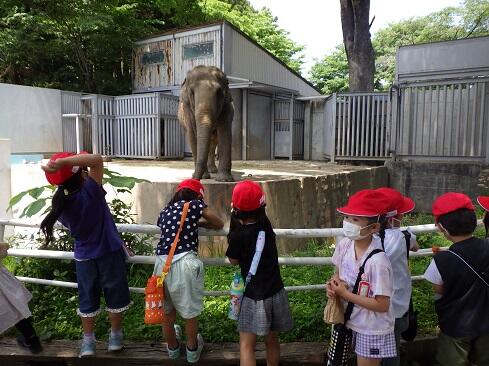

5月25日(水),1年生の遠足を実施しました。目的地は宇都宮動物園です。動物園エリアをみんなで巡り,遊園地エリアはグループごとに楽しみました。

宇都宮動物園の醍醐味は,直接えさをあげられることです。キリンとゾウは特に人気です。遊園地エリアでは,予定していたアトラクションを,その場でグループ協議して変更するという班も出てきました。1年生なりの柔軟性に感動です。そして,昭和小の子の良さである「物怖じしない」こと。1年生もしっかり発揮していました。「あいつがはっきりできること。」「他の学校の先生や動物園の飼育員さんにも積極的に話しかけられること。」「遊園地では係員さんに『乗せてください!』とはっきり伝えられること。」加えて,公共の場でのマナーの良さも光っていました。

お昼はお待ちかねのお弁当です。グループでわいわいとはいきませんが,周囲とちょっとだけ話しを楽しんだり,おやつを見せ合いながら楽しんだりしていました。

今日も一日,友達とかかわりながら過ごすことができました。

そして,帰りのバスが静かすぎると思ったら,早くもぐっすりです。

最後に,引率支援ボランティアにご協力くださいました,神戸さん,佐々木さん,大変お世話になりました。

2年生の遠足

5月24日(火),2年生の遠足を実施しました。目的地は栃木県子ども総合科学館です。体験をとおして学ぶこと,公共施設の利用の仕方を実践してくること,そして,友達とたくさん遊ぶこと,子供たちはすべての目当てを達成してきました。学校行事は子供たちにとって非日常です。これは,新しい自分に気付く機会にもなります。できた自分,頑張った自分を実感し,更に自信を深めたことと思います。また,小学校期で大切な「周りの友達と積極的にかかわりながら活動する」ことができました。一番のお土産は,全員元気に帰ってきたことです。

2年生 生活科「いきものをそだてよう」

5月23日(月),2年生は生活科で野菜を育てています。今日は自分の野菜の成長の進捗状況を確認し,記録する活動です。1年時の「あさがおを育てよう」の活動を生かし,支柱の必要性に気付き,早速設置する作業も始まりました。

活動中,各自の野菜の成長状況を確認しあったり,助け合いながら支柱を設置したりと積極的に周囲とかかわりながら進める様子が見られました。

子供たちのやさしさ ~クローバーと貯金箱~

5月は「いじめゼロ強調月間」です。児童会制作の標語「思いやり あふれる笑顔 昭和小」のもと,誰にでも優しく接することをそれぞれが考える1か月です。教育目標では「やさしい子 元気な子 よく学ぶ子」のうちの「やさしい子」にかかわります。

そんな中,子供たちのやさしさに触れたので報告します。

5月20日(金),昼休みに,二人の児童から四葉のクローバーが届きました。一日乾かしましたとのこと。見つけた時に「届けよう」と思いを馳せてくれた温かな心,形を整えてくれたやさしさがとても心に染み入りました。思いやりには,本当に笑顔があふれます。クローバーとともに,温かな心もしっかりいただきました。大切にします。

それから,いじめゼロ強調月間の振り返りとして,5月19日から「やさしさ貯金箱」を実施しています。友達に「ありがとうカード」を書いて,貯金箱に入れるというものです。いくつか紹介します。

〇「きのうジャングルジムでやっていたことがすごかったよ。友達になってくれてありがとう。」

〇「消しゴムをかしてくれてありがとう。また忘れてしまったとき,かしてね。」

〇「縦割り班の時のドロケイで,優しく「タッチしてもいいよ」と言ってくれてありがとうございました。とても優しいなと思いました。これからも縦割り班の副班長を頑張ってください。」

〇「◆◆先生,いつも来てくれてありがとう。また来てね。」

それぞれの思いが伝わる文章です。友達や上級生のやさしさを感じ,感謝の心をもてることが素敵です。

いじめゼロは,標語のとおり,やさしさが大切であると感じました。

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。