文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

4年生宿泊学習ー2

4年生宿泊学習

11月4日(金),4年生の宿泊学習,とちぎ海浜自然の家での臨海自然教室は,1日目の活動は全員元気に活動し,終了しました。保護者の皆様には,早朝よりお見送りいただきまして,あがとうございました。このあと,活動状況を御報告いたします。 2022_11_4_17:10

読書週間実施中

10月25日から11月11日まで,児童会図書委員会主催の読書週間を実施しています。今回のイベントは6つです。①スタンプカード,②しおりコンテスト,③ラッキーチャンス,④宝探し,⑤本リクエスト,⑥標語を作ろう。本校の構造上,図書室にたどり着くには迷路のようになっています。そのような状況も楽しみながら,図書室に数多く通い,いろいろなジャンル本を手に取るきっかけになってほしいと思います。図書委員会の皆さん,工夫を凝らしてくれてありがとうございます。

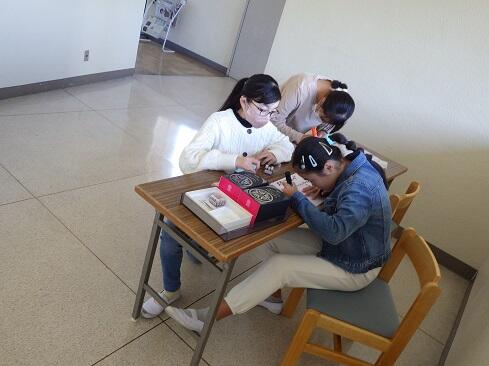

昭和小学校地域協議会「夢工房」を開催しました

11月2日(水),第3回目となります昭和小学校地域協議会「夢工房」を開催しました。第2回は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ書面開催でしたが,今回久しぶりに対面開催としました。内容は,学校公開日ということで,全学級の参観,学校評価についての説明,2学期の学校経営の説明と現状の報告,各種調査結果の報告といった内容です。各種調査は「全国学力・学習状況調査(第6学年)」「とちぎっ子学習状況調査(第4学年と第5学年)」「宇都宮市学習内容定着度調査のアンケート結果(全学年)昨年度の結果」「体力・運動能力、運動習慣等調査結果」です。それぞれ結果を受け,学校の課題点を報告しました。協議会委員の皆様,お忙しいところ御協議くださりありがとうございました。

のびのびタイム

11月2日(水),毎週水曜日の昼休みはのびのびタイムです。雲一つない青空です。宇都宮タワーに見守られながら,今日も子供たちはのびのびと過ごしています。

学校公開お世話になりました

11月2日(水),本日は3~5校時を学校公開として設定しました。地域協議会委員の皆様,保護者の皆様,お忙しいところ参観いただきありがとうございました。地域協議会委員の皆様からは「まじめでよい子たちばかり。」「全学年ともに,明るく,楽しく,真剣に授業に取り組んでいて安心した。」「全体として読書環境が整っている。」「のびのびしていて子供らしい。」などと,お言葉をいただきました。

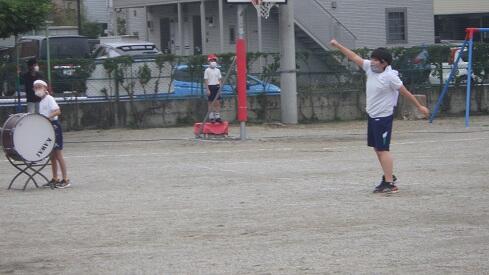

練習が始まています

11月22日開催予定の,第49回宇都宮市小学校陸上競技大会に向け,5.6年生の練習が始まっています。今回は,新型コロナウイルス感染対策の一つとして,種目1つ減らして(400mリレー)実施します。競技種目は,学年ごと男女別に,100m走,走り幅跳び,走り高跳びとなります。全職員で指導にかかわり,選手の自己ベスト記録を目指します。本番に強い子になれ‼

防犯パトロール実施

11月1日(火),防犯パトロールを実施しました。1.2年生の下校班に付き添っていただきながら,地域の防犯活動も兼ねます。御協力くださいました皆様,いつもありがとうございます。

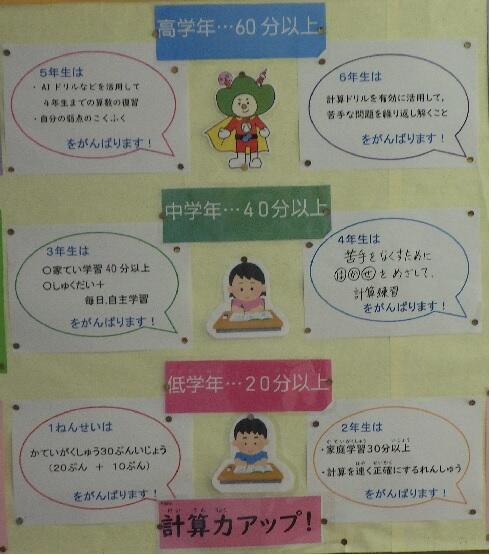

11月は学力アップ月間Ⅱ

11月は,6月に続き学力アップ月間の2回目です。教育目標の「よく学ぶ子」にかかわります。

栃木県教育委員会では10年以上前から「学力向上のための3要素」として,「教員の指導力」「児童生徒の学習意欲」「家庭の理解・協力」を示しています。本校では,引き続き「家庭学習の習慣化」に重点を置いています。学力向上3要素のうちの「家庭の理解・協力」の部分になります。1階の児童会専用掲示スペースに家庭学習コーナーを設置し,各学年の目標が公表されました。今回も,情報共有したい内容を掲示により発信していきます。これが刺激となり「学習意欲の向上」につなげたいと考えます。

御家庭で協力いただきたいことは「習慣化」です。なかなかまとまった時間や同じ学習場所を確保することは難しいかもしれませんが「家庭学習に取り組んでいるときは,テレビを消す,スマホから離れる,読書をする。」などの環境作りに御協力をお願いいたします。家庭学習の手引きも再度確認いただきたいと思います。

学校で進めています「くつそろえ」ですが,これは「切り替えができる」ようになることがねらいです。「靴を脱ぐ―しゃがんで靴を持つ―かかとを丁寧にそろえる」この一連の作業で心を落ち着かせ,「遊びと学習の切り替え」ができるようになっていくと言われています。切り替えができるということは,最終的には学力の向上にもつながっていくものと考えています。

ET来校

10月31日(月),エキスパート・ティーチャーの渡邉宏先生が来校しました。本日の体育科教材は5年生のリレー「なめらかなバトンパス」です。前走者のスピードといかに呼吸を合わせて,バドンをタッチできるかが課題となります。まず,タッチのタイミングの練習です。渡邉先生には,効率よくタッチするための細かな動き,次走者の足の向きなど,技術的な面を丁寧に御指導いただきました。先生の一言で,子供たちの動きが目に見えて変化し,技術の向上と相乗し,意欲も高まりました。その後,ミニトラックを使い,ある程度の距離を走りながら練習しました。

エキスパート・ティーチャー派遣事業は体力向上を目的としています。本校では,教科体育をとおして,運動の楽しさに触れ,生涯にわたってスポーツにかかわっていける人材を育てることが,将来的な体力向上につながると考え,「授業展開の工夫」を中心に据えて取り組んでいます。

さて,栃木県の児童生徒の運動能力は昭和60年頃をピークに,年々低下してきている状況です。特に,投力については長い間課題となっています。一方で,運動をすることが好きである児童生徒の割合は多く,運動能力向上のポテンシャルは内在していると考えられます。エキスパートティーチャーの派遣により,体力向上のきっかけになればと思います。

本事業をとおして,体力向上はもとより,教科体育の質の向上,さらには,教員の更なる力量アップにつなげたいいと考えています。

月曜日は,さわやかあいさつデー

10月31日(月),毎週月曜日は,代表委員会によるさわやかあいさつデーです。今日は横断幕も登場しました。今週も頑張ろうという気持ちになりました。マスク装着でコミュニケーションがとりづらくなっていますが,挨拶の習慣が更に定着するよう児童会と共に頑張っていこうと思います。4月から半年が過ぎましたが「自分から挨拶をする」児童が多くなってきています。良い習慣は必ず伝播する。

リコーダー講習会

10月28日(金),3年生を対象にしたリコーダー講習会を開きました。リコーダーの上手な吹き方として,息の吹き方や息の強さなどを学び,きれいな音を出す練習をしました。その他にも,リコーダー学習の約束事や手入れの仕方なども教えていただきました。

昭和小学校キャリア教育

10月28日(金),6年生のを対象に「お仕事まるごと講座」を開催しました。本校では,低学年生活科での「まち探検」等の体験や,遠足等の行事体験をキャリア教育につなげ,6年生になると,地域の民間企業等と連携しインターンシップを実施しています。しかし,コロナ禍の状況により,今回は,学年の保護者の皆様に御都合を調整いただき,3名の講師の先生をお招きする形を計画しました。3つのブースに分かれて,お仕事の内容,やりがいなどをうかがい,各自の課題に沿って質問しました。さて,6月にテレビ東京「ありえへん世界」の番組スタッフ2名が来校した際にも,6年生は取材スタッフにインタビューをしました。6年担任のほうで,インターンシップの代替としていろいろと工夫しています。今回の講座を通じて,子供たちが,将来の生き方自体を描き,夢が広がったことと思います。3名の講師の皆さん,貴重なお話をいただきまして,ありがとうございました。感謝。

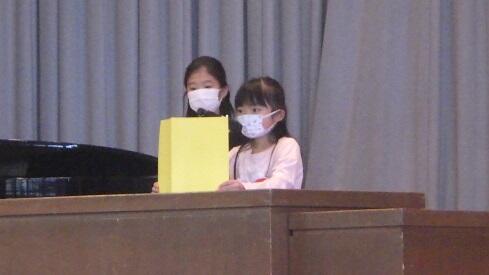

絵本の会「おひさま」の日

10月28日(金),今日は「絵本の会おひさま」による,朝の読み聞かせの日です。朝の爽やかな空気とまぶしい朝日を浴びて,リラックスの時間を過ごしました。

2学期の第1回クラブ活動

10月27日(木),2学期に入って第1回目のクラブ活動です。役員決定,活動計画作成,そして早速活動開始です。運動会が終わって,6年生の更なるリーダーシップが感じられました。後輩たちには,少しずつ責任感やマネジメント力が引き継がれていくのだと思います。

のびのびタイム実施

10月26日(水),ロング昼休を活用した,のびのびタイムを実施しました。これまで,昼休みは運動会の打ち合わせや練習の時間として活用してきましたので,久しぶりのロング昼休みです。クラスで遊んだり,一輪車や竹馬で交流したり,バッタを捕まえたり,友達とのんびり過ごしたりと,のびのびと時間を活用しました。子供たちの笑顔とはしゃぎ声は,宝物です。

「おしえて宮キッズ」の取材

10月26日(水),下野新聞「おしえて宮キッズ」の取材がありました。インタビューを受けたのは,1年の増渕 茉弥 さんです。下野新聞社の御担当は,宇都宮まちなか支局の近藤圭佑記者。宮キッズは2か月に1回の割合で組まれていて,子供たちの日常を引き出して発信していきます。

増渕さん,御苦労様でした。受け答えがしっかりしていて,昭和小の児童らしく物怖じせずに答えていました。インタビューの内容は,11月6日の下野新聞にて掲載予定です。

水曜日はくつそろえ隊活動日

10月26日(水),今朝はくつそろえ隊の活動日です。毎週欠かさず,よりよい学校をつくるために取り組む姿勢に感謝です。次回の環境委員会に,新しい試みを提案する算段をしていました。楽しみです。継続は力なり。

運動会を実施しました

10月22日(土),令和4年度の運動会を実施しました。保護者の皆様,関係PTAの皆様,当日応援に駆けつけてくださいました御家族の皆様,大変お世話になりました。まずもって,お礼申し上げます。そして,児童会運動会実行委員会諸君,御苦労様でした。今年度もコロナ禍での実施ということで,ある程度,制限をかけた運動会でした。そんな中で,本運動会は,本番に強い子を育てたいという考えのもと,「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」を子供たちに伝え続けてきました。大きな行事を無事終えたことで,各自の更なる成長につながったことと思います。

運動会の準備完了

10月21日(金),22日に迫った運動会本番に向け,5.6年生達による前日準備が完了しました。中には,自主的に仕事を見つけて,号令台を掃除する姿が見られ,頼もしい限りです。また,各係の最終打ち合わせも完了です。職員は,児童が下校後に最終調整です。「子どもたちが最高のパフォーマンスを発揮できますように。」そして,【本番に強くなれ‼】

4色対抗選抜リレー練習会

10月20日(木),昼休みの時間を活用して,4色対抗選抜リレーの練習会を実施しました。男女別に1年生からバトンをつなぎます。そして,さすが選抜,韋駄天走りで駈け抜けます。さて,練習会は2回目で,結果は前回と違っていました。バトンパスによって,差が開いたり縮まったりするのかリレーの面白さであり醍醐味です。「練習でできないことは,本番でもできない。」と子供たちに伝えていますが,リレーの特性上,結果は練習のとおりとはなりません。真剣に練習する姿勢を大切にしたいと思います。【本番に強い子になれ‼】

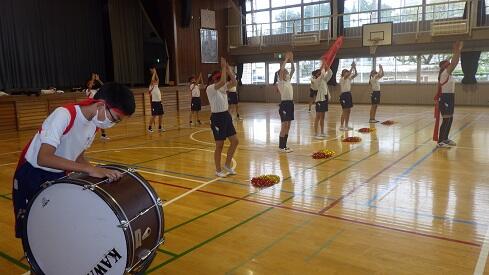

運動会全体練習最終回

10月20日(木),運動会全体練習最終回です。(最終回と言っても2回計画の2回目です。)今回は,応援合戦の各色ごとの合わせ練習です。団長から始まる前に大まかな流れをレクチャーし,入場から退場まで練習しました。今年度も,新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ,応援は声を出すことを控え,ペットボトル等を工夫して活用していきます。本来,大きな声を出す作業は,身体に「さぁ,始めるぞ」と伝える効果があると言われています。ある意味,気合いでしょうか。その分,ペットボトルに気持ちを込めて練習しました。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

運動会各係打ち合わせ会

10月19日(水),運動会の話題が続きます。ロング昼休みの時間帯を活用して,5.6年生の各係の打ち合わせ会を開催しました。全部で10の係に分かれ,運動会の運営を支えます。仕事の内容確認と分担,そして早速,実際に動いてみる係など,真剣に取り組む姿が印象的です。また,生き物ふれあい委員は,打合せが終わった当番から,急いで生き物の世話に向かいました。責任感に感服。そして,感謝。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

運動会全体練習

10月19日(水),運動会全体練習を行いました。練習会は全部で2回の設定です。1回目は,開閉会式の練習です。司会担当のリードのもと,短時間で効率よく取り組みました。各担当の6年生は,全体練習までに,更に練習を繰り返してきました。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

運動会スローガン掲示完了,赤白シンボルマークの紹介

10月19日(水),体育館2階に運動会のスローガンが掲示されました。このスローガンに込められた思いは「一人一人が,最後まで光のように輝き,力いっぱい頑張ろう」です。本番に向けて,全校児童が精いっぱい練習に励んでいるところです。

また,掲示サイズの各色シンボルマークも完成しました。作品に込められた作者の思いを紹介します。白組制作者【人を幸せにするキャラクターをイメージしました。運動会で勝っても負けても,みんなが「楽しかった」と言える運動会にしてほしい。】です。ちなみに,尻尾は11本です。一方の,赤組制作者【フェニックス(不死鳥)をイメージして描きました。もし,赤組が途中でピンチになったり負けそうになったりしても,何度でも生き返るフェニックスのように赤組も何度も立ち上がり,何度でも逆転して勝利へと突き進んでほしい。】です。

スローガンもシンボルマークも,制作者への思いがしっかりしていて,あらためて,一生懸命頑張ろうという気持ちさせられます。子供はすごい。

環境委員会くつそろえ隊活動日

10月19日(水),毎週水曜日はくつそろえ隊の活動日です。運動会の全体練習が始まる中,気持ちの切り替えのもととなる「くつそろえ」は重要です。環境委員会の誠実な取組に感謝。いわゆる「平常時の生徒指導」を推進しています。

運動会応援団通し練習

10月17日(月),昼休みの時間を活用して,応援団の通し練習を行いました。それぞれ,団長のリーダーシップのもと,息の合った練習が展開されていました。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

※今年度も,応援合戦は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み,大きな声を出せない代わりに,ペットボトル等を工夫して活用していきます。

ほっこり通信

10月17日,低学年生のやさしさが伝わる「物」がありましたので,御案内します。本校には,水道や特別教室にどんぐりトトロが置かれています。どんぐりは本校のマテバシイに実った大きなどんぐりです。低学年フロアーの水道に置いてあるトトロを何気なく見ましたところ,何か別なものを発見。小石かな?良く見たところ,栃の実です。きっと,低学年生の誰かが置いてくれたのです。栃の実を見つけた時に,水道のトトロと一緒に飾ってあげようと思ったのでしょう。その気持ちが何とも言えず,愛おしい限りです。ありがとう。あなたの想いはしっかり伝わりました。子供は素晴らしい。

小中一貫教育施策実施

10月17日(月),小中一貫教育施策の一つである,星が丘地域学園で中学校の先生が小学校に来ていただき,6年生の授業を実施してくださいました。10月5日に引き続き2回目となります。今回の教科は数学。正の数・負の数の入門編です。中学校の御担当の先生には,ご自分の授業もある中での2クラス実施ということになりありがとうざいました。

運動会表現種目の練習

10月14日(金),運動会の表現種目の練習が低・中・高学年の各ブロックごとに行われました。これまで,体育館等で部分的に動きをマスターしてきましたので,いよいよ本番と同じ設定で動きを合わせていきます。自分の立ち位置の固定(もちろん1か所ではありません)。場所の移動時間と音楽の拍数合わせ。などなど,表現運動の動きをマスターしたと思ったら,次々インプット作業です。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

〇1.2学年 「誰だってneed you!!」107人で心を一つに,ピースを届けます。

〇3.4学年 「MMF~ミドル ミックス ファミリ~」キレキレのダンスと演技中のガッツポーズが見所です。

〇5.6学年 「昭和ソーラン2022」しなやかさと共に迫力のある動きで魅了します。

※おうちの方へ グラウンドの状態から体育着に泥汚れが多くなってしまったことと思います。洗濯等,大変ご迷惑をおかけします。お子様には「頑張っているんだね。」とお声をかけていただければ幸いです。

運動会開会式練習

10月14日(金),運動会開会式担当児童の練習です。昼休みの隙を見つけての練習になります。短時間で全集中,切り替えの見事さが際立ちます。「練習でできないことは,本番でもできません。だから,1回1回の練習に真剣に取り組みます。」【本番に強い子になれ‼】

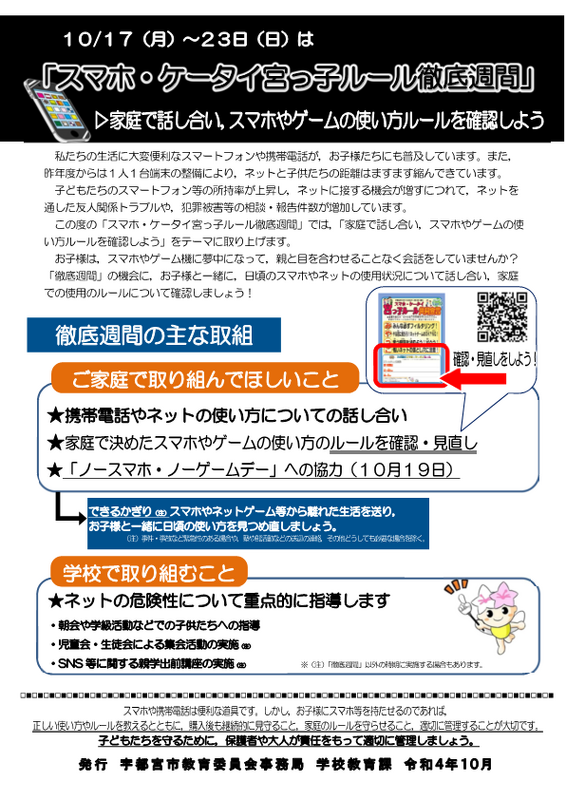

家庭で話し合い,スマホやゲームの使い方ルールを確認しよう

10月17日(月)~23日(日)まで,宇都宮市では「スマホ・ケータイ宮っ子ルール徹底週間」として,「共同宣言Ver.2」の一層の浸透を図ります。今回のテーマは「家庭で話し合い,スマホやゲームの使い方ルールを確認しよう」です。この期間を活用して,各御家庭で作られたルールの確認や見直しのきっかけにしてくださるようお願いします。また,期間中の19日(水)は「ノーススマホ・ノーゲームデー」に設定します。できるだけスマートフォンや携帯電話,ゲーム機などを使わずに19日を過ごせるよう,御協力をお願いします。ネットワークを介するコミュニケーションでは,相手か見えづらく,主に文字がツールとなるため,行き違いなどが発生しやすくなります。また,ネットやゲームは依存性が強くなります。このようなリスクを御家庭で十分話し合い,上手く使いこなしていけるようにすることが大切であると考えます。最終的には,これからのネットワーク社会に参画し,より良いものにしていく力を身に付けさせることが重要であると思います。

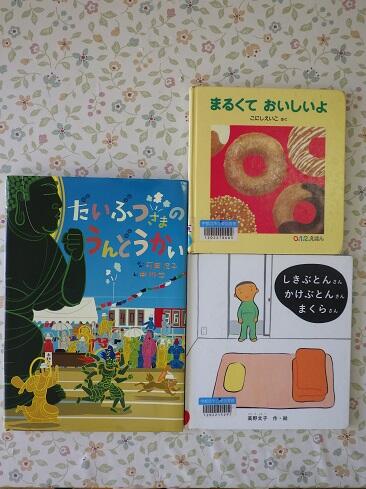

今日はおひさまの日

10月14日(金),今日は「絵本の会おひさま」による,朝の読み聞かせの日です。朝からリラックスして,各学年とも聞き入っていました。

さて,ボランティアの人数が減少してきていることが,現在の課題となっています。お力添えいただける方を募集しています。おひさま募集案内はこちらです。←クリック

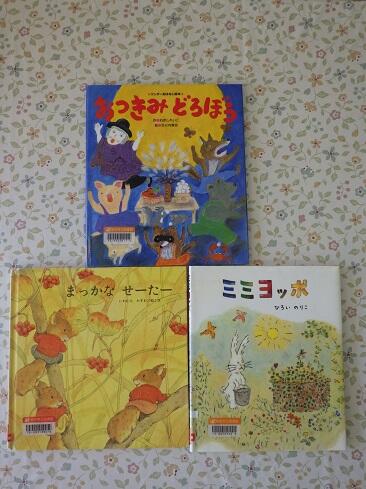

本日読み聞かせをした本の一部を紹介します。

・ミミヨッポ ひろいのりこ BL出版

・まっかなせーたー いわむらかずお 至光社

・おつきみどろぼう ねぎしれいこ 花之内雅吉(絵) 世界文化社

・バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文溪堂

・はなはなたかくなれ 唯野元弘 たごもりのりこ(絵) 鈴木出版

・かたあしだちょうのエルフ おのきがく ポプラ社

・しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん 高野文子 福音館

・だいぶつさまのうんどうかい 苅田澄子 アリス館

・まるくておいしいよ こにしえいこ 福音館

運動会スローガン,各色シンボルマークが決定

10月13日(木),児童会の運動会実行委員会から運動会のスローガンと各色のシンボルマークが公表されました。全校児童投票の結果,スローガンは「最後まで 光りかがやく 運動会」に決定しました。4年生の作品です。シンボルマークは赤組白組共に,6年生の作品に決定しました。給食の時間を活用して放送で公表しましたが,実行委員の読み原稿?にびっくり。手書きではなく,タブレットの原稿なのです。更に驚きは,今回の全校児童による投票は,デジタルによる投票とのこと。子供はどんどん使いこなしていきます。児童会専用の掲示スペースには,応援団長コメントと共に本番までのカウントダウンもされています。

【赤組シンボルマーク】

【白組シンボルマーク】

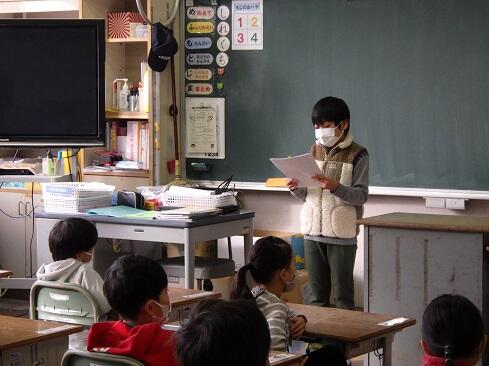

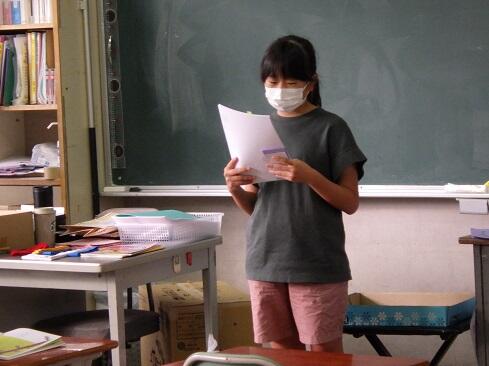

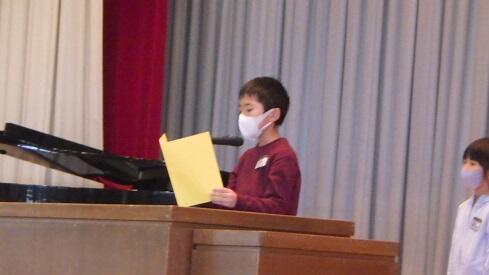

第2学期始業式

10月13日(木),令和4年度第2学期の始業式を執り行いました。頑張りたい目標の発表は,2年生と4年生の代表児童です。どんなことに取り組みたいのか,具体的に発表しました。発表前は2人とも緊張の極みでしたが,繰り返し練習したとのこと。本番は,見事に練習の成果が表れ堂々たるものでした。2人とも大きな仕事を成し遂げたことで,更に自信を深めたことと思います。さて,今回の学期間休業は連休を含めて合計5日間でしたが,心身共にリフレッシュし,新たな気持ちで,2学期をスタートしたいものです。

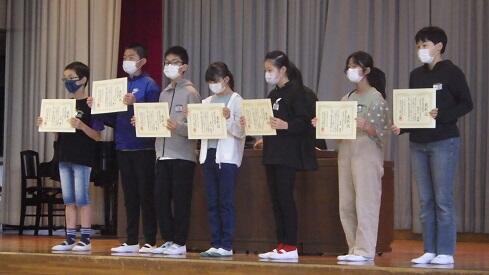

第1学期終業式

10月7日(金),1学期の終業式,表彰式を執り行いました。まず,表彰式です。今回は,「水泳関係」と「宮っ子心の教育」教育長奨励賞です。教育長奨励賞は7名受賞しました。続いて,終業式。久しぶりの対面実施としました。コロナ禍の状況を踏まえ,国歌斉唱と校歌合唱は見送りました。学期の振り返りは,1年生と3年生の代表が発表しました。特に,友達づくりに努力したとのこと。頑張った様子が伝わりました。10月8日からの3連休に加えて,11日,12日が学期間休業になります。第2学期始業式は10月13日(木)となります。保護者及び地域の皆様には,子供たちが「生き生きと学び逞しく成長」していけるよう,お力添えをいただき,ありがとうございました。

運動会応援団練習会

10月6日(木)昼休み,運動会に向けて応援団は最終調整に入りました。外は雨でしたので,体育館での練習会です。お互いのエールの交換まで確認できましたので,2学期からは団員をまとめ上げる作業に入ります。それぞれの団長のリーダーシップに期待です。また,6年の広報担当も活躍中です。児童会掲示スペースに記事をまとめていきます。

お弁当の日を実施しました

10月5日(水)お弁当の日(おにぎりの日)を実施しました。御案内のとおり,お弁当の日は,平成20年度から宇都宮市立の全小・中学校で実施しています。目的は,食事について親子で共に考える機会とすること、それから、子どもたちの食への関心を高め、感謝の心を育むことです。学校栄養士を中心に、学校と家庭との連携のもと市内全校で実施し、小中学校の9年間を通して、自分の健康を考え、判断し、実践できる子供を育成していきます。今回は,おにぎりだけ持参し、おかずは給食で提供する「おにぎりの日」を実施しました。

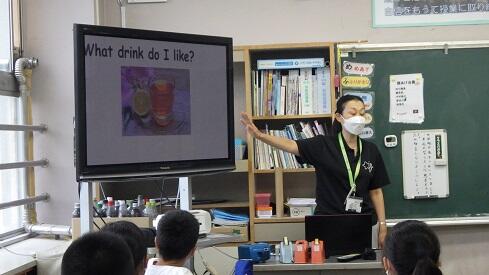

小中一貫教育施策実施

10月5日(水),小中一貫教育施策の一つである,星が丘地域学園で中学校の先生が小学校に来ていただき,6年生の授業を実施してくださいました。一般的には乗入れ授業とか飛び込み授業と言われています。今回の教科は英語です。リズムよく授業が流れ,中学校英語の体験ができました。中学校の御担当の先生には,ご自分の授業もある中での2クラス実施ということになります。感謝いたします。

くつそろえ隊の活動日

10月5日(水),毎週水曜日はくつそろえ隊の活動日です。根気強い活動に感謝です。また,朝のうち少し雨が降っていました。久しぶりに傘のとじ率を見たところ,100%でした。

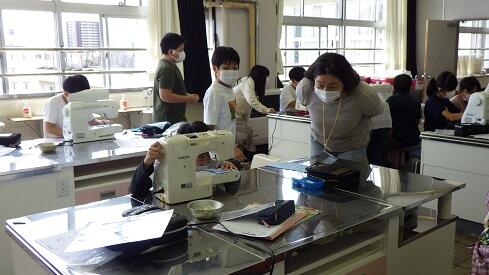

家庭科ミシンボランティア

9月21日,30日と5年生の家庭科ミシンの学習にボランティアさんが来てくださいました。ミシンの学習は,個別に丁寧な指導が重要となるためボランティアの皆さんのお力添えはとてもありがたいです。また,子供が多くの大人とかかわる中で,教えていただくことはもちろん,たくさん褒めてもらうことは,本校の目指す「児童の自己肯定感の高揚」につながります。子供たちのためにお時間を作ってくださりありがとうございました。

夏が終わり少し涼しくなってきた頃に……

9月30日(金),校舎南側の金木犀が甘く芳醇な香りを放っています。植物は気温を感じ取り絶妙のタイミングを分かっています。さて,この香りですが,花弁に含まれるカロテノイドが、酵素によって分解され、イオノンを産生するとのこと。イオノンはスミレの精油などにも含まれる甘い香りの精油成分だそうです。そして,この酵素の活動は午前中に活発になり、夕方以降は落ち着くようです。

また,ブランコ近くのマテバシイが大きなドングリを実らせていました。この木がある学校は貴重だと思います。どんぐりトトロが増えるかもしれません。

6年生は行事に感謝を込めて

運動会に向けて応援団や各学年等で少しずつ練習が始まっていますが,9月29日(木)昼休み,開閉会式の個別練習が始まりました。本日は,進行担当の動きを中心に練習しました。大きな行事ですので,担当はすべて6年生です。動きの一つ一つにも気を遣います。6年生は一つ行事が終わるたびに「卒業」に向かいます。小学校の大切な思い出として,また,学校に対する感謝の気持ちを込めて取り組んでほしいと思います。6年生諸君,頼みます。

いじめゼロ月間のまとめ

9月26日(月),児童会計画委員会が企画した,「各クラスのいじめゼロ合言葉」と「いじめゼロキャラクター」が揃いました。いじめゼロキャラクターは,75もの作品が投稿されました。計画委員会の企画力と実行力に感服です。各クラスの合言葉を紹介します。合言葉をまとめる作業を通じて,各自が「いじめのない環境づくり」について考えたことと思います。

1年1組 いじめ0てん えがお100てん しょうわのきずな

1年2組 いじめのない やさしい しょうわにしよう

2年1組 黄色いリボン つながる思いやり

2年2組 こまっている人がいたら みんなでたすけよう

3年1組 黄色いリボン 心につければ 明るい未来が待っている

3年2組 だいじょうぶ? その一言で えがおさく

そよかぜ学級 やめようよ 心のみだれ 口のやまい

4年1組 いじめゼロ 心がつながる 昭和小

4年2組 考えよう 自分がされて いやなこと

5年1組 きずな★気持ち伝えて ずっとずっと なかまだよ

5年2組 しあわせ★親切にしよう! 相手を思いやろう! 笑顔で過ごそう! 全員と仲良くしよう!

6年1組 広げよう やさしい心と 救いの手

6年2組 ありがとう 私も届ける やさしい心

~ 思いやり 笑顔あふれる 昭和小 ~

月間に合わせて実施してきました,「やさしさ貯金箱」は73のやさしさ貯金がありました。5月の貯金と合わせて82貯金となります。やさしさはきっと伝播する。人のやさしさを感じる一人一人の心が,いじめのない環境をつくる。

毎週月曜は,さわやかあいさつデー

毎週月曜日の朝は「あいさつデー」です。挨拶が飛び交うと活気も出てきて「今週も頑張ろう」という気持ちになります。児童会代表委員会の皆さん,ありがとうございます。マスク装着でコミュニケーションがとりづらくなっていますが,あいさつの習慣が更に定着するよう児童会と共に頑張っていこうと思います。

久しぶりの青空

9月25日,台風は各地で爪痕を残しましたが,久しぶりの青空が広がりました。宇都宮タワーも変わらず,学校を見守っているかのようです。さて,学校のコノテガシワが,果実をつけていました。形としては球果です。この後,完熟すると褐色になって裂開します。コノテガシワを調べたところ,ヒノキの仲間でフィトンチッドが多いようです。このフィトンチッドは針葉樹に共通する自律神経のバランスを整えてくれる効果があるといわれていて,昔から生薬として利用されていたようです。

マナーアップ!あなたが主役です

秋の交通安全県民総ぐるみ運動実施【9月21日~30日】に伴い,県庁前交番からお二人の署員が朝の立哨指導を行いました。県庁前交番の皆さんには,2年生の町探検,日頃の落とし物対応,そして立哨指導と,子供たちのために,たくさんお世話になり感謝いたします。

交通安全スローガン「マナーアップ!あなたが主役です」のもと,交通安全に努めます。

主催:栃木県・栃木県交通安全対策協議会

ヤシオマスのたまり漬け

9月21日(水),給食に「ヤシオマスのたまり漬け」が出ました。これは,栃木県養殖漁業協同組合様からの御提供になります。御案内のとおり,ヤシオマスとは,栃木県水産試験場で品種改良されたニジマスのことで,肉の色が県花のヤシオツツジの花に似ていることから命名されました。1kgを越える大型魚なので,ステーキやムニエルなど和・洋食のさまざまな料理へ最適な食材です。そして,脂がのっているのに臭みがない分,様々な食のシーンへ活用できる食材でもあります。子供たちはご飯が進んでいました。ごちそう様でした。

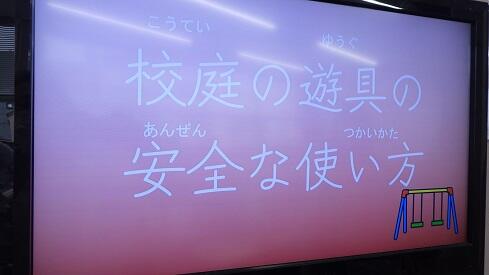

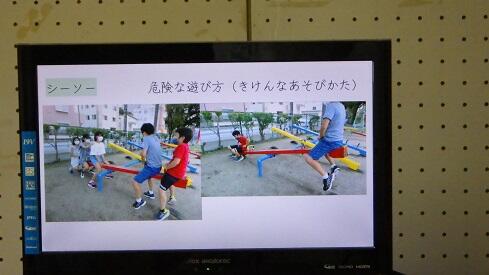

児童集会 ~ 健康委員会 ~

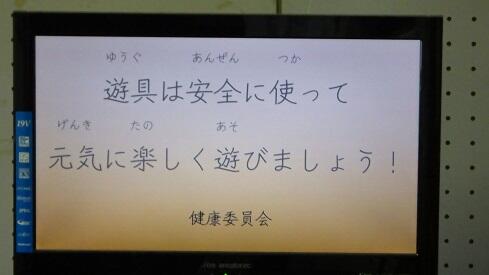

9月21日(水),リモートで児童集会を実施しました。これまでの他の委員会同様,テレビによる発表です。今回の担当は健康委員会です。タイトルは「校庭の遊具の安全な使い方」についてです。この内容であれば担当は運動委員会なのでは……。きっかけは,休み時間に遊具で遊んでいてけがをする児童が多いこと。そこで,けがの未然防止策として,今回の集会内容に至っています。さすがです。実際に保健室を利用したけがをもとにしているため,より説得力のある内容になっていました。より良い学校にするために,実態を掴んで課題に気付き,自分たちにできることを考え,実行する。勉強になります。発表スライドも6年生を中心に作成しました。フォントなど細かなところにもセンスの良さが光ります。感服。

~ 遊具は安全に使って 元気に楽しく遊びます ~

◆スライドは「特別活動_健康委員会」の部屋にあります。← クリック

水曜日はくつそろえ隊の活動日

9月21日(水),朝の昇降口ではくつそろえ隊が活動中です。活動内容を少しずつバージョンアップし,より良い学校を目指します。粘り強い取組に感服。

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。