文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

6月5日 職員研修

プールでの活動が始まる前に,心臓マッサージやAEDの取扱いについて研修の機会をもちました。消防署の職員の方にご協力をいただき,意識や呼吸の確認,複数での対応など,大切なポイントを体験しながら学びました。プールでの活動は楽しみにしている児童も多いですが,一人一人が安全に活動を楽しむことができるよう,事前の指導や実際の安全への配慮をしっかり行っていきたいと思います。

6月5日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせいます。きょうは,麦入りご飯,牛乳,ポークシュウマイ,切り干し大根のサラダ,夏の肉じゃがです。

今週は歯と口の健康週間です。きょうの噛み噛みメニューは「切り干し大根のサラダ」です。切り干し大根は,カルシウムが豊富であることと,噛みごたえのある食材です。よく噛んで味わって食べてくださいね。

教室の様子をのぞいてみました。教室に入っていくと,1年生はいろいろと質問してきます。「校長先生,きょうはカメラ持ってないの?」「え?持ってるよ。」と言ってカメラを向けると笑ってポーズをとってきます。「校長先生は給食,食べないの?」「実はもう食べたんだよ」「えー,どこで?」「校長室だよ」「一人で食べたの?」「そうだよ」「さびしいじゃん!一緒に食べればいいのに」

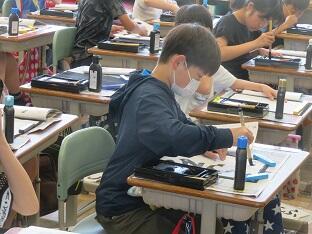

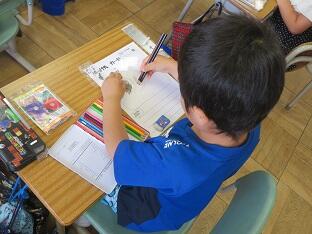

6月5日 5年書写

5年生の書写の時間です。きょうは毛筆の練習で「ふるさと」と書いています。穂先の動きと点画のつながりを意識して書きます。筆を立たせ,穂先に意識を集中させている子供たちの様子が見られます。一人一人が半紙に向き合い文字に集中しているので,教室は静寂に包まれています。

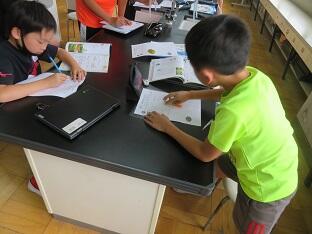

6月4日 5年理科

5年生の理科の授業です。テーマは「メダカのたまごはどのように育っていくのか」です。子供たちは,メダカのたまごや生まれたばかりのメダカを観察して,その様子を記録しています。0日目,3日目,13日目,14日目のものを顕微鏡等で観察して,教科書の図と見比べて確認しているようです。「たまごの中が動いていたよ」「メダカのお腹が膨らんでいたよ」など,観察を通して発見し,メダカの育ちについての理解を深めているようでした。

6月4日 体力テストはじまる!

きょうから体力テストが始まりました。ソフトボール投げや反復横跳び,立ち幅跳びなどの種目に取り組みます。まず2年生が挑戦して5年生が誘導や準備のサポートをします。子供たちは,登校時に校庭にラインが引いてあるのを見ると,「あー,体力テストかあ・・・」とちょっぴりうつむき加減の子もいれば,「がんばります!」と言ってボール投げのポーズをとる子もいました。また,「去年はぜんぜん投げられなかったんだよなあ」「でも,去年より体力ついてるでしょう?!」「うん・・」「がんばって!」「ハイ!」と会話をして昇降口に入っていく子もいました。

体力テストは,他者との競争ではなく自分の体力を知るためのものです。これからの自分の体力づくりに役立てていくための資料になります。今の運動能力や体力がどの程度なのかを知るためにも,一人一人が精いっぱいチャレンジしてほしいです。さあ,がんばりましょう!

6月4日 プール清掃

プール開きの日が近づいてきました。きょうは,機動班の皆さんがプールの清掃をしてくれています。このあと,委員会の子供たちがプールサイドの草取りや更衣室等の掃除をする予定です。さあ,もうすぐ,水遊び,水泳の学習が始まります。児童の皆さん,準備はできてますか?

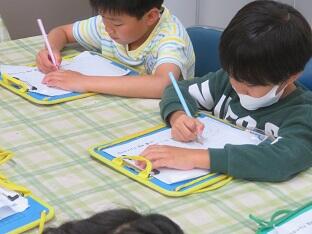

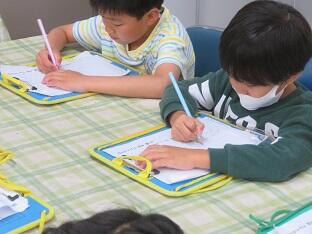

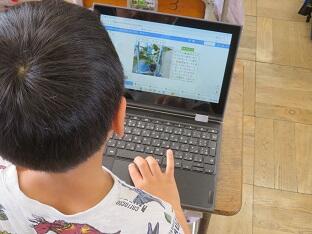

6月3日 2年生活科

2年生は野菜を育てています。ピーマンやミニトマト,キュウリ,エダマメ・・・,一人一人が好きな野菜を選んで育てています。このクラスの子供たちは,何回か観察をして成長の様子を写真とともに端末に記録してきました。きょうは,今までに記録したものを見比べて,どのように変化してきたのかを見付けようとしています。「ピーマンの花がどんどんさいています。においをかぐとピーマンのにおいがしました」「はっぱがフワフワしていて気持ちがいい。成長する長さが・・・」「はっぱが大きくなりました。うらがわがざらざらです。小さいはっぱもはえてきました」などの記録が見られます。

授業の後半では,自分の育てている野菜と友達の育てている違う種類の野菜の様子をグループになって発表し合っています。「キュウリは,ほかの野菜より葉っぱの枚数が少ない」「ミニトマトは小さな葉っぱがたくさんついている」といった発言がありました。子供たちは,そのほかにも,茎の太さや葉の色,形など,色々なことに着目して違いを見出しています。

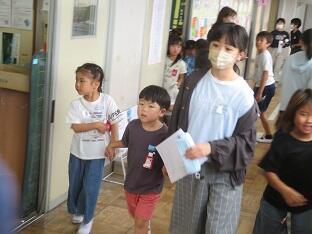

5月29日 なかよしタイム

なかよしタイムの時間です。6年生が1年生の教室に迎えに来ました。きょうは,縦割り班ごとに集まって遊びの計画を立てます。毎年,上級生が下級生も楽しめるようにゲームの進め方を考えてくれるので,1年生もなかよしタイムの時間を楽しみにしている子も多くなります。これからの活動が楽しみですね。6年生の皆さん,班の人たちが楽しめるように,協力して頑張ってください!

5月29日 1年学校たんけん

校長室に小さなお客さまがたくさん来てくれました。1年生の「学校たんけん」です。子供たちはグループを組んで,校内を探検して回ります。「1年〇組の・・・。学校たんけんに来ました。」「失礼します。」と挨拶をして校長室に入ってくると,歴代校長先生の写真や大きな金庫など,興味深く目をキョロキョロさせています。「一番右上の方はこの学校ができたときの校長先生です。129年前の校長先生ですよ。」と話すと,「えー!」と驚いています。1年生の子供たちにとって,学校での生活は,毎日が発見の連続です。

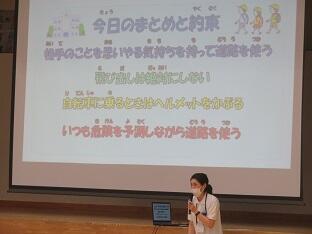

5月28日 交通安全教室

宇都宮市生活安心課の職員の方をお招きして,交通安全教室を実施しました。基本的な交通ルールや自転車の乗り方,LRTに関する交通安全上の注意事項などについて,クイズや実演,動画等によって学びました。子供たちも,積極的にクイズに参加して,楽しみながら交通ルールを学びました。学んだことを生活の場に生かせるよう,今後も随時声を掛けていきたいと思います。

5月28日 2年国語

2年生の「はたらく人に話を聞こう」です。きょうは2つのグループが栄養教諭にインタビューをしています。この単元の学習では,自分が知りたいことを明確に伝えて,的確に聞き取ること,また,友達の質問やそれに対する回答もよく聞き,自分が聞き取った内容を整理していくことが大切な学習になります。子供たちは,こまめにメモを取りながらインタビューを続けています。このあと,教室に戻って情報を整理していくことになりますが,聞き取ったことを,今度は自分の言葉で,友達に分かりやすく伝えていけるようになるまで理解を深められると素晴らしいです。

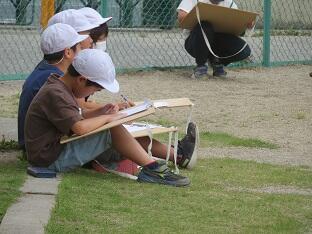

5月27日 4年図画工作

4年生の図画工作「木々を見つめて」です。このクラスは,校庭の木を見て回りながら,気に入った「木」を選んでスケッチしていました。「どうしてこの木を選んだの?」と何人かの子に聞いてみると,「どっしりとしていたから」「たくさん葉っぱがついていたから」「幹の凸凹した感じが気に入ったから」「枝の間から差し込む光がきれいだったから」「2本の木が親子みたいに見えたから」・・・と,それぞれ選んだ理由を話してくれました。近くからじっと木を見つめる子や幹に触ってみる子もいます。「どうして触ってみたの?」と聞くと,「触ったらどんな感じかなあ,と思って・・」と,触ってみて,ざらざらとした感じ,凸凹している感じも絵に表現しようと考えたようです。子供たちは,1本の木からイメージを広げて,どんな世界を描いていくのか楽しみです。

5月27日 2年国語

2年生が校長室に訪問してきました。国語の学習「はたらく人に話を聞こう」の学習でインタビューにやってきたのです。「校長先生はどんな仕事をしているか」「どんなことに気を付けているか」「仕事をしていて嬉しいと思うことは何か」など,一人一人がしっかり質問できました。職員室では,事務の先生やALTの先生に話している子供たちの姿も見られます。

こちらからも子供たちに聞いてみました。「どんな教科の学習が好きですか?」子供たちからは,体育や図画工作,生活科,算数,国語など,たくさんの教科の回答がありました。「私は図工が好きです。自分が作るのも楽しいけど,友達の作品を色々と見て回るもの楽しいです。」「ぼくは,算数では計算が得意です。先生が計算の仕方を分かりやすく教えてくれるので好きになりました。」・・・。子供たちからも色々な話を聞くことができ,楽しい時間になりました。

5月27日 芽が出た!花が咲いた!

1年生はアサガオを,2年生は野菜を育てています。いつものように子供たちが水やりに外に出てきました。「先生,見て見て!」「芽が出たよ!」「花が咲いてる!」「ピーマンができたよ!」・・・。土・日曜日をはさんで,アサガオや野菜の様子が大きく変化していました。今朝は,いつも以上にたくさんの子供たちとおしゃべりをしました。

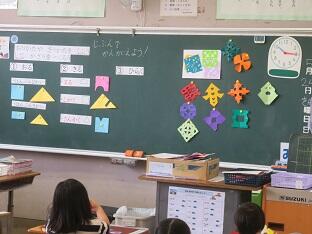

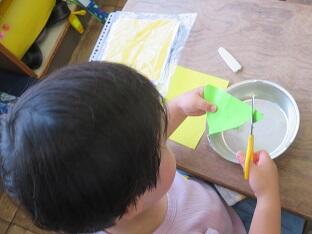

5月24日 1年図画工作

1年生の図画工作の時間です。題材名は「チョッキンパッでかざろう」です。ここでは,紙を折ったり切ったりして開いてできる模様を楽しみながらデザインします。子供たちは,折り紙を四角に折ったり三角に折ったり,折る回数も2回,3回と増やしていったりしながら試しています。切り込みを大きく入れたり,小さく入れたりして,丸や四角など,色々な形を切り取って,開いてできる模様を楽しんでいます。何枚かできあがると,それらを画用紙に貼っていくようです。ここでも,向きを変えたり,紙を重ねたりしながら工夫してデザインを広めていきます。楽しいデザインができあがりそうです。

5月23日 2年「1年生とあそぼう」

1年生と2年生の楽しそうな声が校庭から聞こえます。2年生の生活科には「1年生とあそぼう」という単元がありますが,きょうは,1組の子供たち同士が一緒に遊ぶことになりました。へび鬼やボール転がしゲームで交流しました。初めは,ちょっぴり緊張気味の1年生でしたが,次第に打ち解けてきて,互いのおしゃべりも多くなって楽しく遊べるようになりました。2年生も一生懸命に1年生に説明したり,やり方を教えてあげたり,ボールを譲ってあげたりしています。頼もしくなりました。これからも少しずつ関わりが増えていくことになるでしょう。交流を増やしながら互いの学校生活がより楽しくなっていくといいですね。

5月22日 ロング昼休み

陽の光がまぶしく輝いています。気温もだいぶ上がってきましたが,たくさんの子供たちが校庭に出て長い昼休みの時間を楽しんでいます。学級全体で遊びを考えたり,先生もは入って鬼ごっこをしたりと,元気いっぱいの姿があちらこちらで見られます。これから,暑い日が続いていくことになりますが,少しずつ,このような機会を通して暑さに慣れていくことも大切なことかもしれません。

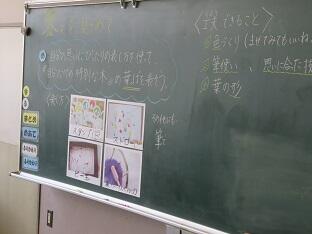

5月22日 4年図画工作

4年生の図画工作の授業です。テーマは「木々を見つめて」です。子供たちは,これまでに,遊んでみたい木や登ってみたい木など,気に入った「木」を見付けて描いてきました。きょうは,その木に,葉を付けながらイメージを広げていくようです。スタンピングをしたり,ストローで息を吹きかけて色水を広げたり,歯ブラシで網をこすって色を散らばらせたりと,色々な技法を試しています。「楽しい」とつぶやいている子もいます。多様な模様を付けられるので,どんどんカラフルになり,木の表情も変化していきます。最終的に,どんな自分だけの「木」が完成するのか楽しみですね。

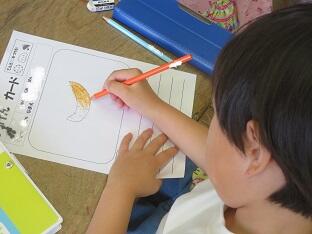

5月21日 1年大きく育て!

陽射したっぷりに注ぐ汗ばむ1日となりました。1年生の子供たちが植木鉢を抱えて昇降口から出てきます。アサガオの種まきです。子供たちは教室で種の様子を観察し,スケッチした後で校庭に出てきました。スケッチでは,色々な角度から見たタネの様子を描いている子やいくつかの色を重ね塗りしている子など,様々です。

土を入れて,肥料をのせて,指で土に穴をあけて,種を入れて,土をかぶせる,大人だったらあっという間にできる作業ですが,子供たちは,先生の話をよく聞いて,「これでいいのかなあ」と,慎重に,慎重に作業を進めます。土がこぼれないように,それでも押し固めないように,穴をあける位置や深さもよく考えて・・・,一生懸命に取り組んでいます。

さあ,子供たちの種まきが終わりました。芽が出てくるのが楽しみですね。

5月20日 3年読み聞かせ

3年生が読書の時間に図書室にやってきました。図書室の先生は毎回,授業の最初に読み聞かせをしてくれています。この日も楽しいお話を読んでくれました。おもしろい出来事が起きるたびに子供たちの笑い声が聞こえてきます。