文字

背景

行間

2025日誌

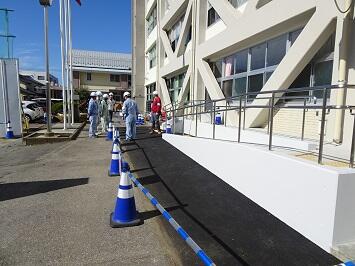

スロープが完成しました

スロープが完成しました

11月1日に南校舎来賓玄関に通じるスロープに関する最終工事を行いしました。

そして、4日に市役所担当が検査を行い、この度使えるようになりました。これでより人にやさしい施設になりました。

ちなみに、スロープは既に北校舎で入口にもできています。

ベストフェスタin西に向けて(予行練習)

ベストフェスタin西に向けて(予行練習)

7日(金)当日の会場となるオリオンスクエアにて練習を行いました。実際の舞台でリハーサルすることで場の雰囲気にも少しは慣れたと思います。

なお、2日間とも実行委員長をはじめPTA執行部の方にも練習に参加していただき、ご支援いただきました。

11月5日(水)読み聞かせボランティア、1,2学年、代表委員会、3学年

読み聞かせボランティアのみなさん PTA執行部のみなさん

1年生 2年生

代表委員会及び学年代表 3年生

11月6日(木)4、5、6学年

4学年 5学年

6学年

さあ、いよいよ本番です。一人一人の児童が気持ちを込めて精一杯表現するステージそして、作品を多くの方にご覧いただきたく存じます。ご来場をお待ちしております。

機動班の活躍

機動班の活躍

11月4日(火)

学校業務機動班の皆さんが様々な仕事をしてくださっています。今回は、第1会議室に掲げる歴代PTA会長の額をきれいに並べていただきました。

そして、午後はベストフェスタin西で掲示したり使ったりする物品をオリオンスクエアまで運んでいただきました。

スーパーマーケットの秘密を探る(3学年)

スーパーマーケットの秘密を探る(3学年)

10月27日(月)午前

社会科の校外学習として学区内にあるヨークベニマルミライト一条店に行きました。

現地で2つの班に分かれて、普段見ることができないスーパーマーケット店舗裏側にあるバックヤードを見たり、隣接するサービス館内に入り施設について説明を聞いたりしました。

一通りの見学が終わったら、買い物をしました。事前に家族と相談してきた品物を手に取って最後はセルフレジにて代金を支払いました。

受け入れてくださった社員の皆様に感謝申し上げます。

朝から元気を配る小中学生

朝から元気を配る小中学生

11月4日(火)朝

11月最初の登校日は小中合同のあいさつ運動の日でした。早朝から一条中学校1年生(本校卒業生)4名が準備して児童を迎えてくれました。そのうち小学生も一緒になって昇降口前で「おはようございます。」を声を出しながら元気を振りまいてくれました。

笑顔いっぱい(2学年親子活動)

笑顔いっぱい(2学年親子活動)

10月27日(月)5校時

市内のスポーツクラブから講師をお招きして2学年部が親子活動を設けました。体育館で親子一緒に体を動かしたりスキンシップを図ったりと楽しいひと時を過ごしました。

体育館には終始たくさんの笑顔と明るい声があり、とても心温まる雰囲気でした。

和食に挑戦!(伝統文化親子教室)

和食に挑戦!(伝統文化親子教室)

10月25日(土)午前

今年度4回目を迎えたふる里を知る子供の郷土料理教室が西地区コミュニティセンターで開かれました。講師は朝日クッキングスクール校長の吉野先生と郷土のお話をしてくれる柏村先生です。

今回挑戦するメニューは、けんちん汁といなりずしでした。毎回参加している児童は包丁さばきも上手になっています。また、今回のいなりずしはかんぴょうをまき、結びました。最近ではこのような手間をかけることは少なくなったように思います。そして、できた料理は一人一人お膳に並べて試食しました。今の時代に見かけなくなった風習です。

学年対抗PTA球技大会(ソフトバレーボール→閉会式編)

学年対抗PTA球技大会(ソフトバレーボール→閉会式編)

10月25日(土)午前

お待たせしました。本日はソフトバレーボールの模様の一部を紹介します。

何といってもこの競技はチームの雰囲気が大切です。でも、そんな心配をよそに、どの学年も第1試合から和気あいあいといった感じで笑顔を絶やさずにプレーしていました。そして、最後まで熱戦が繰り広げられました。

最後に閉会式が行われ、PTA会長から各学年へ表彰状が渡されました。ちなみに、キックベースボール大会は第2学年が、ソフトバレーボール大会は第4学年が第1位となりました。

<閉会式>

キックベース第1位 2学年 ソフトバレーボール第1位 4学年

事前の準備や当日の運営とご尽力くださいました保健体育部及び学年部の保護者の皆様には感謝申し上げます。

学年対抗PTA球技大会(開会→キックベース編)

学年対抗PTA球技大会(開会→キックベース編)

10月25日(土)午前

今回で50回目を迎えた学年対抗PTA球技大会です。ここまで続いている学校も珍しいと思います。それだけ、PTAのつながりが深いと言えます。

はじめに、参加者が体育館に集まり開会式と準備運動を行いました。そして、全員で集合写真を撮影しました。

以下はキックベールボールの模様の一部を紹介します。開始時刻の時は、若干小雨が降っていましたが、回を重ねるごとに天候は回復し、ハッスルプレーと白熱した試合が続きました。なかには、勝敗をじゃんけんで決する場面も見られました。男性、女性に限らずボールを遠くまで飛ばしてチームに貢献する姿も多く見られました。

ハロウィーン給食

ハロウィーン給食

10月31日(金)給食

季節に合わせた献立です。いつしか日本もハロウィーンが根付いてきたように思います。今回のハンバーグはかぼちゃの形、デザートはパンプキン味のババロアです。そして、ゆで野菜も色鮮やかな組み合わせです。

給食調理員の皆さん、今日もおいしい給食をありがとうございました。

西校版サスケ

西校版サスケ

11月25日(火)昼休み

児童会体育委員会の児童が体育館でチャレンジ企画を行っています。この日は4年生の番でした。委員会で考えた様々な障害を進み、ゴールできた時間で競う感じです。

西校児童は担当教員と話し合いながらアイディアをまとめ、実現することができます。

郷土の文化を学び、体力を試す!?(3・4学年遠足)

郷土の文化を学び、体力を試す!?(3・4学年遠足)

10月24日(金)

行楽の秋に適した陽気となったこの日、益子・真岡方面へ行きました。

はじめに、益子の長谷川陶苑で登り窯やろくろの作業を見学しました。その後、てびねりの体験活動を行い、思い思いの作品を作りました。

次に、真岡・井頭公園へ行きました。秋を満喫しながらグループでおいしいお弁当を仲良く食べました。

そして、いよいよ体力を試すアスレチックコースに挑戦しました。お互いに声を掛け合いながら楽しんでいました。

澄み切った空の下で

澄み切った空の下で

10月30日(木)朝

木曜日の朝の活動は、児童が楽しみにしている「朝わく」です。ランドセルを置いて朝の準備が終わった児童は校庭で思い切り遊びました。

今回は、改修工事が終わった南校舎の屋上から校庭をのぞいてみました。南の広がる空の青さが印象的でした。

市陸上競技大会に参加

市陸上競技大会に参加

10月28日(火)カンセキスタジアムとちぎ

大会に臨む児童は午前6時40分に集合して東武宇都宮駅から会場に向かいました。

競技が始まる前に全員で円陣を組んで気持ちを一つにしました。

以下、競技の模様の一端を掲載しますが、撮影場所等や撮影可能な時間の都合により一部の児童に限られていますことをご了承ください。

なお、大会競技にエントリーできなかった参加児童もいましたが、大きな声で応援したり荷物を管理したりと役目をしっかり果たしていました。

美しいハーモニーを聴く(6学年)

美しいハーモニーを聴く(6学年)

10月29日(水)午前

6年生が市文化会館で行われている一条中学校文化祭合唱コンクールを参観しました。片道約30分かけて徒歩で往復しました。

小学校の時間の都合上3年生の部の鑑賞となりましたが、どのクラスも美しいハーモニーを会場内に響かせていました。児童は来年入学する中学校の雰囲気を味わったと思います。

この度の参観は、小中一貫教育・地域学校園の交流活動の取組の一つです。

なかよくふれあう(1・2学年遠足)

なかよくふれあう(1・2学年遠足)

10月24日(金)

1,2年生が宇都宮動物園へ行きました。秋晴れで気温も高くなり絶好の遠足日和となりました。

動物園では計画に沿って班ごとに活動し、動物や西校の仲間となかよく触れ合うことができました。

遠足に向けて準備をしてくださいました各学年保護者の皆様に感謝申し上げます。

最後まで練習を重ねて(陸上大会練習)

最後まで練習を重ねて(陸上大会練習)

10月27日(月)昼休み

市陸上競技大会がいよいよ明日になりました。最後の練習日になったこの日も種目別に分かれて練習しました。練習に臨む表情はこれまでよりも真剣さが伝わってきました。

参加する児童の皆さん、がんばってください。

選手と一緒にバスケットボール教室(5・3学年)

選手と一緒にバスケットボール教室(5・3学年)

10月22日(水)2・3校時

株式会社栃木ブレックスから宇都宮ブレックス3人制チームの選手1名とバスケットボールスクールのインストラクター、ユースチーム(U15)ヘッドコーチ、そして広報担当の方をお招きして、バスケットボール教室を実施しました。

小グループでコミュニケーションを図りながら基本的な姿勢や動きを学んだ後、4つのチームに分かれてシュートゲームを行いました。選手や指導者は積極的に児童の輪の中に入り、声を掛けたり一緒に動いたりしてくれました。

<5年生>

<3年生>

児童は満面の笑みを浮かべながら楽しく活動できました。ブレックスの4名の方には改めて感謝申し上げます。

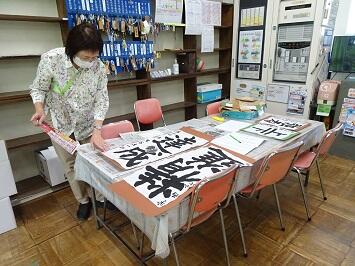

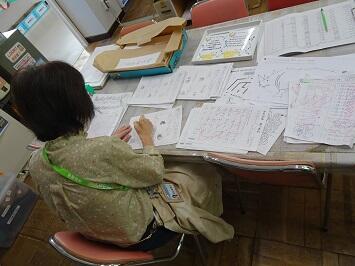

教員業務支援事務の活躍

教員業務支援事務の活躍

本校には市で任用している教員業務支援事務が週5日勤務しています。この職種は、国・県の補助を受けた教員業務支援員配置事業からくるものです。

主に担任が行うワークシートの丸付けや印刷、校内や教室の掲示物の作成等、幅広い仕事を担っています。そのため、教職員の働き方改革に資する人材として貴重な西校チームの一員です。

知っていましたか?(校庭の散策から)

知っていましたか?(校庭の散策から)

10月20日(月)昼休み

校庭の南方東角にザクロの木があります。実は1学期後半から薄オレンジ色の実がなっているのを発見していましたが、実の色が随分赤くなりました。

記念樹の印はなさそうですが、どういう理由で西校にザクロがあるのか未だ不明です。知ってい方がいらっしゃれば情報をいただきたいと思います。

気持ちがこもったありがとう集会に(代表委員会)

気持ちがこもったありがとう集会に(代表委員会)

10月22日(水)昼休み

水曜日の昼休みは通常より長い昼休みです。特に用がない児童は校庭に出て思い切り遊んでいました。

そのような中、代表委員の児童は一同に会して、来たる11月7日の「ベストフェスタin西」の中で行われるありがとう集会に参加される方々へどのようなプレゼントを渡すか話し合いました。

たくさんアイディアは出ましたが、結論は当日をお楽しみに。

宮っ子ランチ~秋~(給食)

宮っ子ランチ~秋~(給食)

10月23日(木)給食

本日は市教委が推進する食育のうち、郷土料理や行事食を取り入れて食文化に関する指導に関連した献立です。今回はその秋バージョンになります。

海なし県の栃木県では、保存性の高いモロ(サメ)が貴重な海の鮮魚として昔から利用されてきました。また、船頭鍋は江戸時代に鬼怒川を行き交う船は,米俵を運ぶ強力な運送手段でした。その船を操る船頭さんたちが,地元の食材をふんだんに使って食べていたと考えられる料理です。

<献立>麦入りご飯、牛乳、モロのから揚げ、切り干し大根のポン酢あえ、船頭鍋

ここでは、給食室でのモロと鍋の調理の様子と5年生の配膳の様子を紹介します。

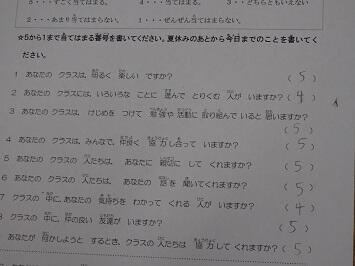

いじめの実態を把握する

いじめの実態を把握する

10月21日(火)

学校生活アンケートを各学年で実施しました。本校では年4回行い、いじめの実態把握と早期対応に努めています。

児童が設問に答えた結果を速やかに確認し、必要に応じて個別対応と指導をしていきます。

通学路点検を実施

通学路点検を実施

10月22日(水)放課後

一斉下校が終了後、職員が下校班を同伴しながら通学路に危険箇所がないかを含め巡視しました。しかし、職員が点検する機会は限られていますので、保護者や地域の方がお気づきの場合は、遠慮なく学校までご連絡いただけますとありがたく思います。

写真は、校門から裁判所方面に向かう通学路の途中の様子です。

心があったかくなりそう(2学年)

心があったかくなりそう(2学年)

10月20日(月)5校時

ベストフェスタin西でパネル展示する絵手紙を描いていました。文字と絵を丁寧に表現しています。当日はすてきな作品がたくさん見られることでしょう。そして、もらった方は心がぽかぽかになることでしょう。

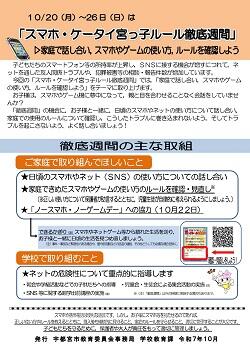

きょうはノースマホ・ノーゲームデー

きょうはノースマホ・ノーゲームデー

10月22日(水)

きょうは、宇都宮市きょういくいいんかいがきめた「ノースマホ・ノーゲームデー」です。家できめたスマホやゲームのつかいかたのルールをかくにんしましょう。あるいはみなおしましょう。

また、10月20日(月)から26日(日)は「スマホ・ケータイ宮っ子ルールてっていしゅうかん」です。おなじくかぞくでつかいかたについてはなしあってみましょう。

わくわくしそうです(3学年)

わくわくしそうです(3学年)

10月20日(月)5校時

3年生の教室をのぞくと、楽しい音楽に合わせて児童がダンスをしていました。どうやら来月7日のベストファスタin西で披露するようです。

本番が今から楽しみになりました。

陸上大会に向けて

陸上大会に向けて

10月9日(木)昼休み

今月上旬の話題になりますが…

5,6年生の代表が今月28日に開催される市陸上競技大会に向けて練習を重ねています。種目別に分かれて当番教員の下、記録に挑戦しています。本番までもう少しですが、けがをしないように頑張ってほしいと思います。

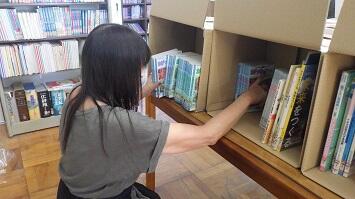

読みやすいように(ボランティア)

読みやすいように(ボランティア)

10月17日(金)朝

読み聞かせボランティア活動も第2学期がスタートしました。いつものように心休まる時間になり落ち着いた1日の始まりとなりました。

皆さんの活動の終了後、図書室に集まりました。打合せが終わると、すぐに引越しで移動した図書の整理を行ってくださいました。

児童のために少しでも本が探しやすいように、そして、読みやすいうように心配りをしながら作業してくださいました。感謝申し上げます。

今月のほうぷけん(こども食堂)

今月のほうぷけん(こども食堂)

10月10日(金)夕刻

学校に隣接している西地域コミュニティセンターで毎月第2金曜日に行われているこども食堂“ほうぷけん”にお邪魔してきました。開店前の調理の様子です。食材を上手に活用しながらメニューを工夫しているそうです。

次回は11月14日(金)に開く予定です。

第2学期始業式

第2学期始業式

10月16日(木)朝

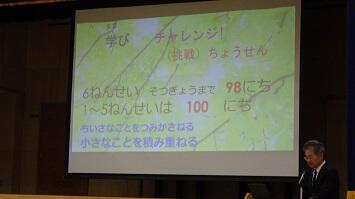

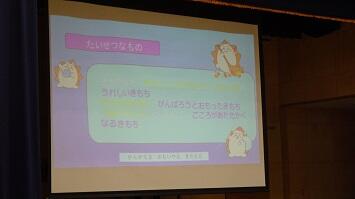

令和7度が折り返し地点を回り。第2学期のスタートしました。児童及び教員が体育館に集まり、始業式を行いました。

はじめに、国家斉唱の後、児童を代表して2年生と5年生の2名が壇上で今学期の抱負を披露しました。

次に、校長が出張のため副校長が児童に向けて話をしました。主に目標を持つこと、友達と協力すること、目に見えない大切なものを気付くことなどについて伝えました。

最後に、校歌を大きな声で斉唱して式典が終わりました。

じどうのみなさん、2がっきも西校(さいこう)をすばらしい学校にしていきましょう。

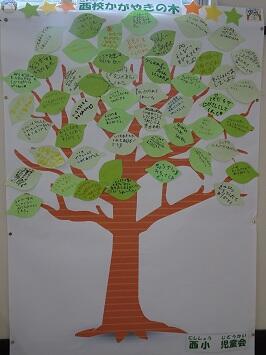

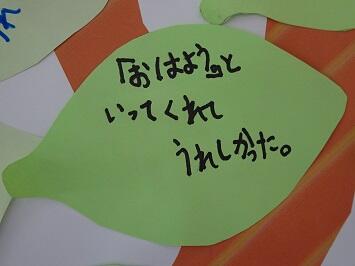

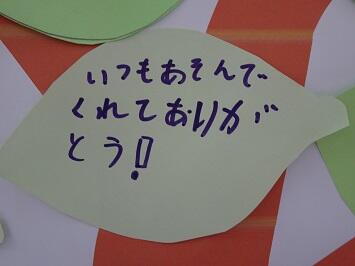

どこまでふえるかな:ありがとうの木

どこまでふえるかな:ありがとうの木

9月30日に行った「いじめゼロ集会」で代表委員会児童が提案した「ありがとうの木」の葉が広がりつつあります。

<10/8>

<10/9>

みどりいっぱいの大きな木になることをねがっています。

西校(さいこう)の学区(がっく)は最高(さいこう)!:2学年

西校(さいこう)の学区(がっく)は最高(さいこう)!:2学年

10月9日(木)1~3校時

生活科の学習として学区内にある公共施設や店舗等を巡り、学区内には様々な人が働いていることを学びました。また、インタビューをしながら働く人や地域の方とコミュニケーションを図りました。

今回は学級を7班に分けましたが、ぞれぞれに引率のボランティア(保護者や地域の方)が同伴して児童の安全を見守ってくださいました。改めて感謝申し上げます。

探検の班とルートは以下のとおりです。

・赤コース①:とろろとぱん→認定こども園清愛幼稚園→中田サロン

・赤コース②:宇都宮西一郵便局→とろろとぱん→認定こども園清愛幼稚園

・青コース①:宇都宮歯科→東武宇都宮駅→松が峰教会

・青コース②:フタバ食品→ヨークベニマルミライト一条店→松が峰教会

・青コース③:城址公園(清明館)→ヨークベニマルミライト一条店→松が峰教会

・緑コース①:ファッションサンアイ→宇都宮地方裁判所→カドヤ文具

・緑コース②:東武宇都宮駅前交番→ファッションサンアイ→宇都宮西一郵便局

友達っていいな(1学年)

友達っていいな(1学年)

10月8日(水)2校時

校内研修として道徳の授業を公開しました。本時は、友達と進んで関わり、仲良くしようする心情を育てることを目標としました。活用した教材は「こころ はっぱ」です。

はじめに、事前にとったアンケート結果を見て、学級の友達関係の状況を把握しました。その後、教材を活用して目標に迫りました。途中、登場人物の心情を捉える手法として葉っぱの色の変化を考えたり、役割演技を取り入れたりしました。

児童は担任の話をよく聞き、懸命に考えていました。学級の温かい雰囲気が伝わる授業でした。

放課後は参観した教員による授業研究会を設け、授業の成果と課題について語り合いました。

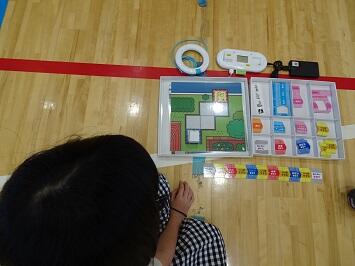

プログラム大成功!(4学年)

プログラム大成功!(4学年)

10月2日(木)3・4校時

少し前の話題になりますが…、

プログラミングの授業の一環として栃木トヨタ自動車株式会社の方を講師としてお招きし、出前授業を行いました。

はじめは、自動車が社会の中でどのような役割をしているかなどについて話を聞きました。

次に、キッドを活用しながらプログラムの基礎的な内容に挑戦しました。児童は、話をよく聞いて理解できるため、指定の課題を全員が達成することができました。講師の方々も4年生の取組に感心していました。

お忙しい中、楽しくそして分かりやすい授業を提供くださいました会社と講師の皆様に改めて感謝いたします。

がんばるアサガオ

がんばるアサガオ

10月9日(木)朝

すずしくなった秋だというのに、まだアサガオがさいています。いつさきおわるのか、じっくりかんさつしてみたいとおもいます。

大規模引越し~その1~

大規模引越し~その1~

10月10日(金)

朝からの始業式終了後、改修工事が完了した南校舎への本格的な引越しが始まりました。今回は、学校業務機動班10数名と引越業者多数、NTT、更には警備会社、パソコン関係会社等々、多業種の方々が業務に携わりました。

教室が移動する5,6年生はお世話になった教室をきれいにしたり、自身や学級の荷物を運んだり(児童用机と椅子は業者)しました。

明日、11日も多くの業者が入り、続きの作業を行います。

機動班の活躍(引越編)

機動班の活躍(引越編)

10月6日(月)

本校勤務の学校業務機動班をはじめ他校勤務の方含めた11名が校長室、職員室、保健室、印刷室等の荷物の運び出しと設置の作業をしてくださいました。本格的な引越し作業は指定業者によって11日に行われますが、今回細かい書類等を動かしてくださり、大変助かりました。

第1学期終業式

第1学期終業式

10月10日(金)8時15分~

朝の時間を活用して、1学期の締めくくりとなる終業式を行いました。

開会後、代表児童2名が4月から今までの学校生活を振り返る作文を披露しました。二人とも練習の成果を発揮して、堂々と発表することができました。

次に、校長からの話です。大きく2つのことについて話しました。1点目は「できた」、「やったー」、「分かった」などの小さな成功をどのくらい積み重ねることができたか振り返ってみようということです。そして、よくできなかったことは反省して、2学期から頑張ろうと伝えました。2点目は、人や物に対して思いやりの心をもって生活しようです。西校の教育目標の一つに「思いやる」があります。学校生活においては常に友達に思いやりの心で接すること、また、2学期から南校舎を使いますが、校舎や物にも思いやりの気持ちで生活することを伝えました。

その次に、校歌を大きな声で斉唱して終わりました。最後に児童指導主任から学期間休業の過ごし方などの話をしました。

式典後は、表彰を行いました。内容は市教育長奨励賞及び新体力テストS認定証の伝達、そして、過日、きらり賞を受け取った児童を全児童の中で紹介しました。

友好都市(ゆうこうとし)メニュー

友好都市(ゆうこうとし)メニュー

10月9日(木)給食

宇都宮市はきょねん8月3日に沖縄(おきなわ)県うるま市と友好都市(ゆうこうとし)になりました。つまり、これからなかよくなっていろいろなぶんやでこうりゅうしていくことになったのです。宇都宮市は、日本国ないのとしと友好都市をむすぶのははじめてだそうです。

そこで、こんだてはそのおきなわけんにかんれんしたメニューにしました。おあじはいかがだったでしょうか。

<こんだて>むぎいりごはん、タコライス、ぎゅうにゅう、とうふともずくのスープ、シークヮーサーゼリー

児童の歓声を待つ南校舎

児童の歓声を待つ南校舎

10月9日(木)

南校舎の改修工事が完了し、10月1日から各部屋へ入ることができるようになりました。11日には業者による本格的な引越し作業を行います。その前に、各階の一部の様子をご覧いただきます。ただし、引越し直前に行う作業の関係者が仕事をしていました。

<1階>

東階段 来賓玄関ホール

廊下 子どもの家スペース

子ども家スペース

<2階>

2階廊下

職員室 第1会議室

<3階>

3階廊下 6年教室

5年教室 (仮)学習室

<4階>

4階廊下 児童会室

第2会議室 PTA室

地域協議会室

秋空の下の一斉下校

秋空の下の一斉下校

10月8日(水)放課後

薄い雲が流れる秋空の下、一斉下校を行いました。日差しが体に当たるものの、気持ちよい気候です。

1学期は残りわずか、終業式まで元気に登校してほしいと願います。

おにぎりはおいしかった~(給食)

おにぎりはおいしかった~(給食)

10月6日(月)給食

今年度はじめてのおにぎりの日でした。児童は食べられるだけの量をご飯をおにぎりにして持参しました。給食の時間は主食以外に提供したおかずなどといっしょにおにぎりをほうばっていました。

<献立>牛乳、肉団子、いそべあげ、けんちん汁、月見ゼリー

準備にご協力くださいました保護者の皆様、ありがとうございました。

十五夜のお月様2025

十五夜のお月様2025

10月6日(月)夜

十五夜は別名、中秋の名月と言います。この月は1年のうちで美しいとされ、昔から鑑賞する人が多くいました。また、秋の実り(収穫)に感謝する行事にもなっています。

雲が流れる夜でしたが、合間をぬって撮影しました。

<午後7時25分ごろ>

<午後8時57分ごろ>

うっすらと雲がかかった月も風情を感じませんか。

いじめゼロ強調月間に関する取組から

いじめゼロ強調月間に関する取組から

9月は5月に続いて宇都宮市教育委員会が設定しているいじめゼロ強調月間でした。本校は様々な取組をしましたが、ここでは道徳授業(2つの学年)の模様の一端を紹介します。

<6学年>

法律やきまりは何のためにあるのか、法律がなかったらどんな生活になるのかなど、いじめと関連させた内容でした。

<4学年>

人に左右されないで,正しいと判断したことは自信を持って行う実践的な態度を育てる内容でした。

南校舎の鍵の引渡し

南校舎の鍵の引渡し

9月30日(火)午前

南校舎の改修工事が終わりました。そこで、市役所関係職員、校舎改修工事関係者、学校代表者が一堂に会して鍵の引渡しがありました。これで10月1日から各部屋に入り、引越しの準備ができることになりました。

また、その後、真新しい職員室にてインターフォンの使い方について説明を受けました。その後、教職員も1日の午後にその扱い方についてミニ研修を行いました。

機動班の活躍

機動班の活躍

9月29日(月)午前

北門付近や校地東側フェンス沿いにある樹木のうち、枝が廊下に出ている分を剪定する作業をしていただきました。少し、さっぱりした感じがします。できるだけ地域の皆様にはご迷惑をかけないよう心掛けておりますが、何かお気づきの点がありましたら学校までご連絡ください。

おいしくできたかな?

おいしくできたかな?

9月27日(土)西地区コミュニティセンター

まちづくり推進委員会が主催する文化庁伝統文化親子料理教室の第3回目が行われました。今回は「和食に挑戦!作って食べよう!」と題して、さつま芋ご飯ときのこ汁を作りました。できるだけ地元でとれた野菜を活用したそうです。指導はこれまでと同様に料理は朝日クッキングスクールの先生が、料理に関する話は宇都宮市伝統文化連絡協議会の柏村先生が指導してくださいました。

いじめをしない!見逃さない!

いじめをしない!見逃さない!

9月30日(火)朝

全員が体育館に集まり、代表委員会企画によるいじめゼロ集会を行いました。

はじめに、「いじめゼロ標語」の中で優秀賞に選ばれた作品を作者がステージの上で披露しました。

次に、児童全員で「うつのみや いじめセロ宣言」を唱和しました。

最後に、西校からいじめが起こらないための企画を代表委員が紹介しました。昇降口付近に大きな木を掲げ、友達からされてうれしかったことや言葉を葉っぱに書いてその大木に付けていくものです。期間中にどれだけうれしさの葉が増えるか楽しみです。本ホームページでも経過を報告したいと思います。

児童の輝くところを認める

児童の輝くところを認める

9月29日(月)昼休み

学習面や生活面など学校生活全般において、頑張っている児童の実践意欲を一層高め、認め励ましていくこと目的にし、年5回表彰を行っています。

今回は、“親切や思いやり”が選考テーマです。各学年から推薦された児童はこの日、校長室で賞状をもらいました。これからの学校全体に友達や仲間を思う優しい児童が増えてほしいと願います。

第一期

第二期

ステップ④ 【R6.8.30~R7.1.31】

ステップ⑤ 【R7.2.1~9.30】

◆今後の予定

<R7.10,校長室,職員室,教室移動>

ステップ⑥ 【R7.11.1~R8.1.30】

※ステップ①【R5.11~R6.4.4】等の部分をタップして下さい。

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。