文字

背景

行間

上央小NOW

おはなしサークルこんぺいとう による「お話会」

11月29日(火),テレビ放送によるお話会がありました。

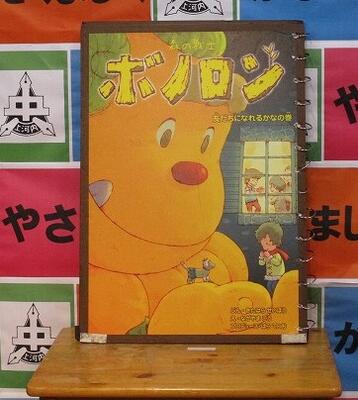

おはなしサークルこんぺいとう から8名のボランティアの皆様が,「森の戦士 ボノロン」シリーズを2冊,読み聞かせをしてくださいました。(大型本を東京から取り寄せたそうです。)

リハーサルは,図書室で行われました。

本番は,読む人,ページをめくる人,その合図をする人,と役割分担をして,交代で読んでいました。

普段は教室で読み聞かせをしてくださっていますが,読書週間に合わせてお話会を開いてくださり,いつもとは違うお話の世界に,教室の子供たちは引き込まれていました。

お話給食 「セルフオムライス」

11月28日(月)の給食は,本校の図書室にある本にちなんで「セルフオムライス」とデザートは「豆乳プリン」でした。

「チキンライスがいく」は,チキンライスに足が生えて歩き出すというお話。

「わかったさんのプリン」は,プリンの材料を手に入れるために森の奥への冒険のお話。

図書室に展示してあります。

今週は読書週間です。ボランティアによるお話会や図書委員会による読書集会,先生方による読み聞かせなど,いろいろなイベントが準備されています。ご家庭でも,ぜひ絵本の読み聞かせやお勧めの本の話,今読まれている本について話してみてはいかがですか。

日産自動車工場オンライン見学(5年生)

11月28日(月),5年生はオンラインで日産自動車工場の見学を学級ごとにしました。

これまでは手作業だった天井やコックピットの取り付け作業も,ロボットが精巧にそして素早く取り付けます。この栃木工場のみで行われている作業とのことで,直接の見学体験では見ることができない部分も,オンラインだったから知ることができました。

案内してくださる方と双方向でのやり取りができ,クイズに答えたり,質問をしたりして,有意義な学習の機会となりました。一生懸命ノートにメモをする様子も見られ,興味をもって話を聞くことができました。

給食で,上河内中央小のお米をおいしくいただきました

11月25日(金)の給食のご飯は,本校の特色ある食農体験学習で藤江様のご指導の下,4~6年生が田植え・稲刈りをしたお米(コシヒカリ)が使われました。真っ白で甘みのある新米は,とてもおいしかったです。上河内地区はセンター給食なので,上河内中,上河内東小,上河内西小の皆さんも同じお米を食べました。

感謝の会

11月25日(金),登下校の交通安全指導や安全パトロール,読み聞かせや図書室整備,トイレ清掃や除草などの環境整備でお世話になっているボランティアの皆様をお招きして,「感謝の会」を実施しました。

児童会主催のこの会を迎えるにあたって,事前に2年生はお手紙を入れる封筒の飾りを付けました。3年生は首にかける名札を作りました。4年生は椅子につけるネームプレートを準備しました。5年生は感謝の手紙を書いたり,封筒の宛名を書いたりしました。

当日は,1年生がお手紙やお花を渡す係となり,それを5年生がお手伝いしました。6年生は,全体の進行,招待者の紹介や案内をしました。

このように,全員がそれぞれの学年に応じた形で関わり,日頃からお世話になっているボランティアの皆様に,感謝の気持ちを表すことができました。

●全体会

●にこにこ班による感謝の会