文字

背景

行間

上央小NOW

児童会主催 いじめゼロ集会

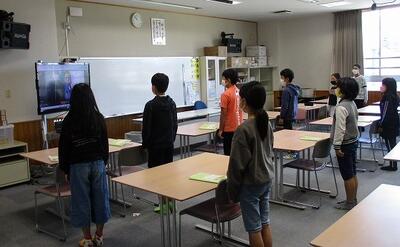

10月19日(水)の3時間目,児童会主催で「いじめゼロ集会」が開催されました。タブレットを使って,本部と各教室をつなぐリモート放送で実施しました。

はじめに,「うつのみや いじめゼロ宣言」を,全員で唱和しました。これは,子供たちが連絡帳として使っているスタンダードダイアリーに掲載されています。代表児童の言葉に続いて,各教室から大きな声で宣言書を読み上げる声が聞こえました。

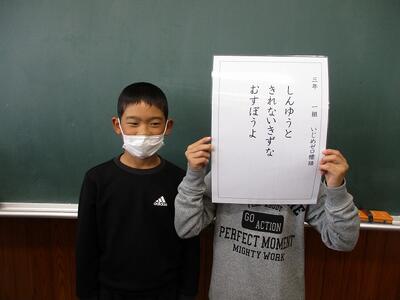

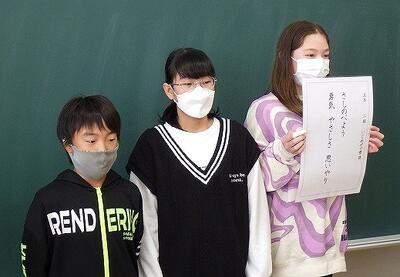

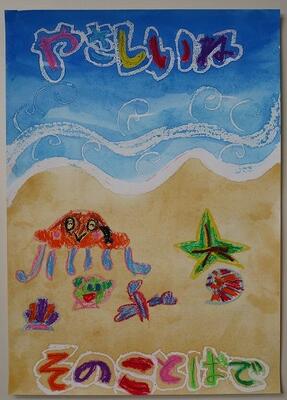

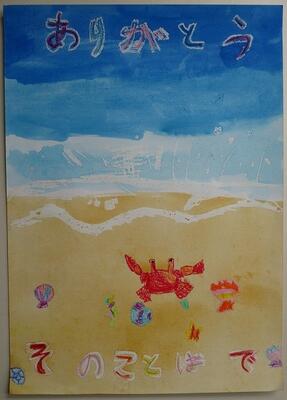

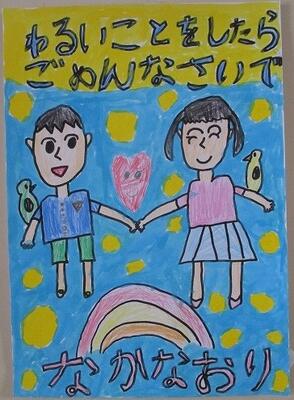

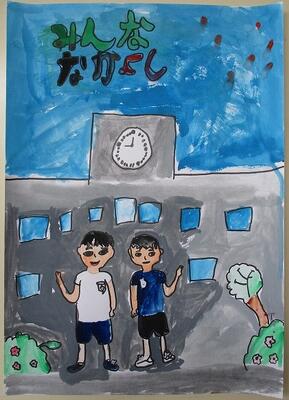

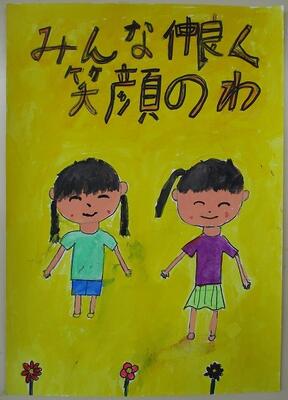

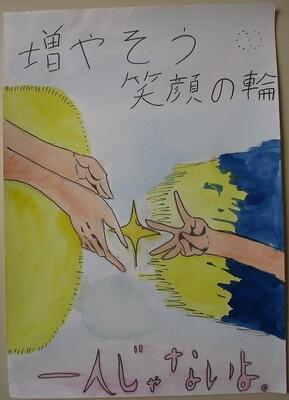

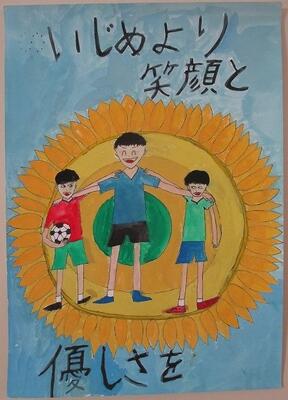

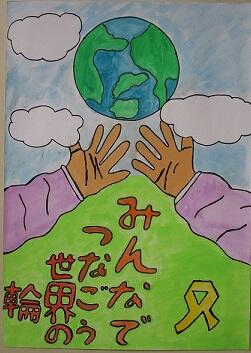

次に,「いじめ防止に関する標語」の発表です。これは,学級の一人一人が標語を考え,話し合ってその中から1点を選び,学級の標語として代表者が発表するものです。教室の児童は,自分の学級の標語の発表の時に起立し,一緒に声を出して標語を読み上げました。本部と教室が離れていても,声を合わせようとする姿が見られました。

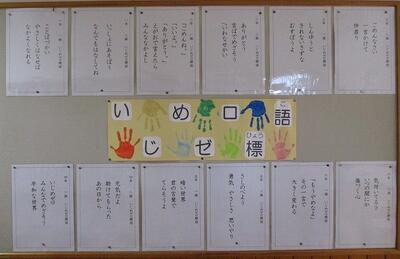

各クラスの標語は次のとおりです。

「ことばづかい やさしくはなせば なかよくなれる」 (1の1)

「いっしょにあそぼう なんでも はなしてね」 (1の2)

「『ごめんね。』『いいよ。』『ありがとう。』 えがおで言えたら みんななかよし」(2の1)

「ありがとう ことばでめざそう へいわなせかい」(2の2)

「しんゆうと きれないきずな むすぼうよ」 (3の1)

「ごめんなさい 一言かけて 仲直り」 (3の2)

「いじめゼロ みんなでめざそう 平和な世界」 (4の1)

「元気だよ 助けてもらった あの日から」 (4の2)

「暗い世界 君の言葉で てらそうよ」 (5の1)

「さしのべよう 勇気 やさしさ 思いやり」 (5の2)

「『もうやめなよ』 その一言で 大きく変わる」 (6の1)

「気付いてる? いつの間にか 傷つく心」 (6の2)

最後に,事前に収録した「いじめ防止に関する劇」を見ました。これは,集会運営委員の5・6年生が1学期から内容を自分たちで考え,ショートストーリーとして4つの場合を演技しました。劇のテーマとそのメッセージは次の通りです。

<物隠しと暴力をテーマにした劇>

「遊びのつもりでも,勝手に物を隠したり,相手を転ばせたりするのはいじめである。」

「いじめと分かっていても,見ているだけでもいじめである。」

<無視をテーマとした劇>

「(わざと)相手を無視することはいじめである。」

<仲間はずれをテーマにした劇(下学年バージョンと上学年バージョンの2つ)>

「ちょっとした気持ちの仲間はずれでもいじめである。」

「仲間意識が強いためにいじめにつながってしまうこともある。」

子供たちの身近にある場面が劇として表現されていました。高い演技力で,実際にその場面が現実として起こっているかのようでした。だからこそ,軽い気持ちでのからかいやふざける行為もいじめにつながっていくことを,振り返って考えている感想が多かったようです。

集会の最後では,校長から,これまでの上央小のいじめゼロに向けての取組を振り返る話がありました。

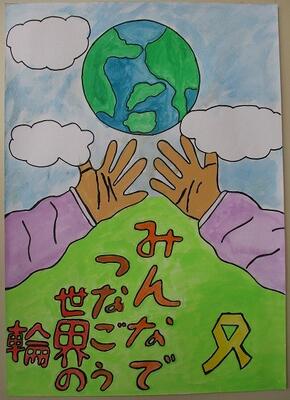

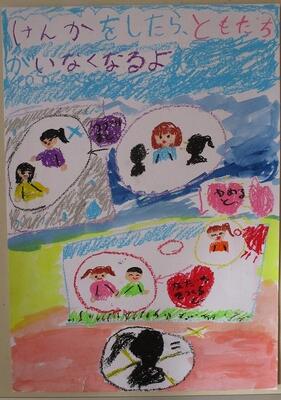

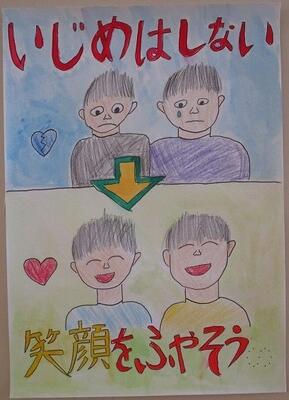

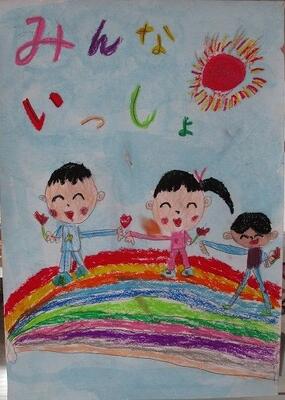

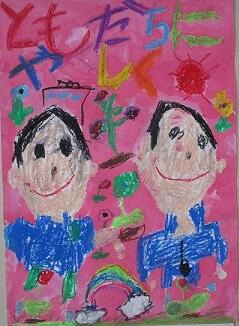

本校では,いじめゼロポスター制作にも取り組んでいます。今は,各学級の扉に代表作品が掲示されています。授業参観で来校されたときもご覧ください。

本校の「いじめゼロに向けた取組」では,全員が自分のこととして考え,標語を作ったりポスターを描いたりしています。「なぜいじめはおこるのかな。」「どんなきもちになるのかな。」「どうしたらいじめはなくなるのかな。」など,いろいろなことを考えて表現をしています。そして,それを学級で話合いもします。そして,この集会で確認するのです。児童会が主催した集会でしたが,全校児童で取り組んだ素晴らしい活動となりました。

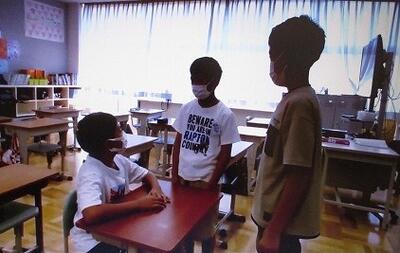

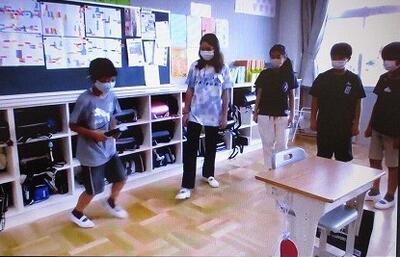

(中心になって進めた児童会のメンバーが、最後の反省会をしている様子)

3年生社会科校外学習 サンユー上河内店

10月20日(木)は3年生が社会科の校外学習に出かけました。スーパーマーケットで販売の仕事をする人たちが行っている工夫や努力を調べるために,実際に店内の様子を見たり店員さんにインタビューしたりしました。

普段は入ることのできないバックヤードに入らせていただき,魚や野菜,肉のパック詰めやお惣菜作りなどの様子も見学しました。

校内持久走大会に向けて

11月18日(金)に開催される校内持久走大会に向けて,練習が10月17日(月)より始まりました。早朝,体育主任が校庭にラインを引き,周回コースやスタート・ゴールが分かるようにしました。

早速,体育の時間に練習を開始したのは3年2組でした。今年度初めての練習ですが,さすが3年生ともなるとコースを理解し,できるだけ歩かないよう頑張って走っていました。

1・2年生は900m,3・4年生は1200m,5・6年生は1500mです。1年生ですが,「きのう,家の周りを3周した。」と話す児童もいました。長距離走は,練習をすればするほど記録が伸びます。自分の目標に向かって,粘り強く努力する「たくましさ」を身に付ける絶好の機会です。

また,さくら連絡網での健康観察も始まりました。検温や体調管理の他に,持久走練習期間は練習に参加可能かどうかも毎日報告をお願いしています。保護者の皆様,ご協力お願いいたします。

ゆずっ子写真展

地域協議会が夏休み前に募集した「ゆずっ子写真展」の写真が、1階西廊下(なかよし2組前)に、掲示されました。地域コーディネーターが、毎年工夫を凝らして掲示しています。今年は、今までより応募作品が多いとのこと。授業参観に来校された際、ご覧ください。(11月5・6日上河内市民センターで開催予定の上河内文化交流祭でも展示されます。)

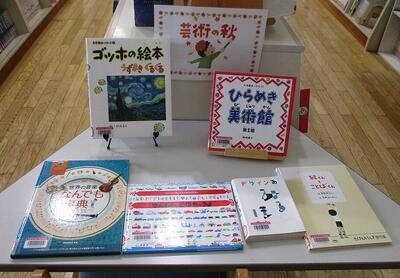

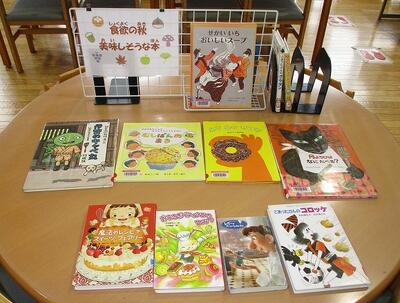

「読書の秋」 図書室の様子

秋の夜長は、本を読むのに最適だといわれています。「読書の秋」到来です。

図書整備ボランティアの皆様により、図書室は秋の装いです。

また、図書委員会で開催したしおりコンクールの優秀作品が決定しました。応募総数35点のうち、各クラスから1点ずつ、11名の作品が選ばれました。

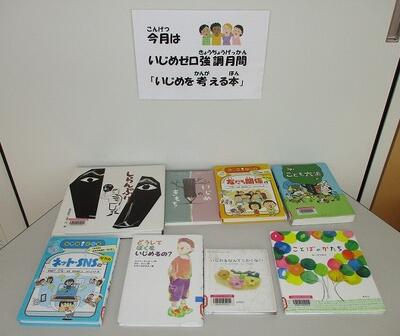

図書室では、司書の先生によって子供たちが興味をもって本を手にすることができるよう、テーマ別のコーナーが準備されています。書架に並んでいるとあまり目にしない本かもしれませんが、新たな出会いの機会を作ってくださっています。

トイレ清掃ボランティア 始動!

10月より、トイレ清掃ボランティアが活動を開始してくださいました。

本校は、水曜日と金曜日は清掃活動がありません。週末の汚れのまま、月曜日の朝を迎えます。月曜日の朝といえば、週の始めで、爽やかに元気いっぱいスタートを切りたいところです。

そこで、地域コーディネーターにお願いしたところ、登録ボランティアの皆様に声を掛けてくださいました。自分の都合の合う時間に、無理のない範囲で活動に協力してくださる方が、月曜日の朝または、金曜日の放課後に活動をしてくださっています。

ボランティアをしながら、子供たちの様子も見ることができます。随時受け付けておりますので、どうぞ、学校までご連絡ください。

4年スケート教室 宇都宮市スケートセンター

10月17日(月)は4年生のスケート教室でした。多くの児童がアイススケート初体験でしたが,センターの先生方に滑り方の基本を丁寧に指導していただき上達しました。壁につかまりながら恐る恐る滑っていた児童も,最後にはリンクを周回できるようになりました。

漢字検定 合格証書授与

基礎学力の定着と学習した成果を実感することによって、学習意欲の向上を目的として,本校独自の漢字と算数検定を行っています。

これまで合格証書を手渡したのは,9名です。1学期末までに,自分の学年の漢字の読みをすべて合格した児童が更に4年生で4名いましたので,合格証書を渡しました。紹介します。(累計13名になりました。)

第2回あいさつ・言葉づかい名人 表彰

本校では,進んで挨拶する児童の育成と,時と場や相手に応じた望ましい言葉遣いの推進として,「あいさつ・言葉づかい名人」の表彰を,年間3回行っております。第1回は7月でした。今回は,第2回として,各学級から1名ずつ表彰されました。

1・2年生

3・4年生

5・6年生

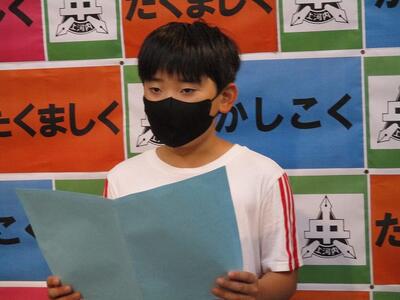

2学期始業式 児童の発表

10月13日,第2学期始業式をリモートで行いました。

今回の児童代表の言葉は,2年生と4年生です。1学期の反省を踏まえ,2学期に頑張りたいことを堂々と発表しました。