文字

背景

行間

最近の出来事

みんな大好き 給食

給食の時間は,子供たちが楽しみにしている時間の一つです。お昼が近づくと,「おなかすいたな。」という声があちこちから聞こえてくるようです。

先生方の指導のもと,きまりやマナーを守り,みんな楽しく給食の時間を過ごしています。

【配膳室に取りにいきます】

【配膳室に取りにいきます】

【感謝の気持ちを込めて】

【感謝の気持ちを込めて】

【今日の献立は】

【今日の献立は】

【よく噛んで,よく味わって】

【よく噛んで,よく味わって】

【みんなで食べておいしいな】

【みんなで食べておいしいな】

先生方の指導のもと,きまりやマナーを守り,みんな楽しく給食の時間を過ごしています。

【配膳室に取りにいきます】

【配膳室に取りにいきます】 【感謝の気持ちを込めて】

【感謝の気持ちを込めて】 【今日の献立は】

【今日の献立は】 【よく噛んで,よく味わって】

【よく噛んで,よく味わって】 【みんなで食べておいしいな】

【みんなで食べておいしいな】 お世話になりました 授業参観・PTA総会

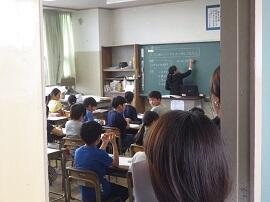

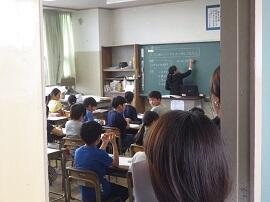

4月19日(金),今年度第1回の授業参観,懇談会,PTA総会が行われました。多くの保護者の方々にご参加いただき,熱心に子供たちの様子を見ていただくとともに,PTA総会では今年度の計画等の審議をいただきました。

PTAの活動もスタートしました。今年度は,創立50周年の記念すべき年でもあります。PTAの皆様,お世話になりますがどうぞよろしくお願いいたします。

【2年生の授業】

【2年生の授業】

【4年生の授業】

【4年生の授業】

【5年生の授業】

【5年生の授業】

【6年生の授業】

【6年生の授業】

【PTA総会 お世話になりました】

【PTA総会 お世話になりました】

PTAの活動もスタートしました。今年度は,創立50周年の記念すべき年でもあります。PTAの皆様,お世話になりますがどうぞよろしくお願いいたします。

【2年生の授業】

【2年生の授業】 【4年生の授業】

【4年生の授業】 【5年生の授業】

【5年生の授業】 【6年生の授業】

【6年生の授業】 【PTA総会 お世話になりました】

【PTA総会 お世話になりました】 全国学力テスト とちぎっ子学習状況調査

4月18日(金),6年生が全国学力テスト,5・4年生がとちぎっ子学習状況調査を行いました。子供たちにしっかりとした学力が身に付いているのかを調査するものです。

子供たちも時間いっぱい真剣に取り組んでいました。

後日,結果が返されますが,学校として分析そして事後指導,授業改善などに結び付けていきたいと考えています。

【真剣に取り組みます】

【真剣に取り組みます】

【じっくり考えます】

【じっくり考えます】

【最後まであきらめません】

【最後まであきらめません】

子供たちも時間いっぱい真剣に取り組んでいました。

後日,結果が返されますが,学校として分析そして事後指導,授業改善などに結び付けていきたいと考えています。

【真剣に取り組みます】

【真剣に取り組みます】 【じっくり考えます】

【じっくり考えます】 【最後まであきらめません】

【最後まであきらめません】 今年度も楽しみです 読み聞かせ

4月17日(水),今年度第1回目のPTA・地域の方々による読み聞かせが行われました。今年度は,21名のボランティアの皆様による読み聞かせです。

子供たちも,読み聞かせの日をとても楽しみにしており,今日も目を輝かせて聞き入っていました。多くの皆様のお力をいただき,心豊かに育っている『石井っ子』です。

【今日のお話は 何かな?】

【今日のお話は 何かな?】

【みんな真真剣に聞き入っています】

【みんな真真剣に聞き入っています】

【挿絵も魅力的です】

【挿絵も魅力的です】

【話に夢中になって】

【話に夢中になって】

【心に残りました】

【心に残りました】

子供たちも,読み聞かせの日をとても楽しみにしており,今日も目を輝かせて聞き入っていました。多くの皆様のお力をいただき,心豊かに育っている『石井っ子』です。

【今日のお話は 何かな?】

【今日のお話は 何かな?】 【みんな真真剣に聞き入っています】

【みんな真真剣に聞き入っています】 【挿絵も魅力的です】

【挿絵も魅力的です】 【話に夢中になって】

【話に夢中になって】 【心に残りました】

【心に残りました】 1年生 給食が始まりました

4月16日(火),1年生の給食が始まりました。担任の先生,栄養士の先生,補助の先生の丁寧で細やかな指導のもと,食器の置き方やストローの片付け方などを教わりながら,準備を整え,おいしそうに給食を食べることができました。

給食の時間も学校生活の中で重要で楽しい時間です。

【丁寧に指導を行います】

【丁寧に指導を行います】

【1年生教室の廊下】

【1年生教室の廊下】

給食の時間も学校生活の中で重要で楽しい時間です。

【丁寧に指導を行います】

【丁寧に指導を行います】 【1年生教室の廊下】

【1年生教室の廊下】 休み時間も楽しいよ

4月16日(火),本日もすばらしい青空が広がっています。子供たちは,休み時間を待ちかねたように校庭に飛び出し,仲良くそして元気いっぱい遊んでいます。

さすが,石井っ子です。

また休み時間も,地域の婦人会の方々が交代で校舎内外を見回ってくださっています。石井地区ならではのありがい取組です。そして子供だけでなく,先生も遊びの中に入って子供と一緒に活動している姿を見て,うれしくもなります。

【低学年児童も元気いっぱいです】

【低学年児童も元気いっぱいです】

【たくさんの友達と】

【たくさんの友達と】

【先生も一緒に遊びます】

【先生も一緒に遊びます】

【婦人会の方の見守り活動 いつもありがとうございます】

【固定施設も大人気です】

【固定施設も大人気です】

さすが,石井っ子です。

また休み時間も,地域の婦人会の方々が交代で校舎内外を見回ってくださっています。石井地区ならではのありがい取組です。そして子供だけでなく,先生も遊びの中に入って子供と一緒に活動している姿を見て,うれしくもなります。

【低学年児童も元気いっぱいです】

【低学年児童も元気いっぱいです】 【たくさんの友達と】

【たくさんの友達と】 【先生も一緒に遊びます】

【先生も一緒に遊びます】

【婦人会の方の見守り活動 いつもありがとうございます】

【固定施設も大人気です】

【固定施設も大人気です】 あいさつ運動実施

4月15日(月)~19日(金)まで,第1回あいさつ運動の実施期間となっています。

本日,初日の運動が行われました。昨夜の冷たい雨もあがり,太陽が顔を出した穏やかな朝となりました。各クラスの中から希望者が,校門や昇降口の前で,元気にあいさつを行ってくれました。今週も,すばらしい1週間になりそうです。

【昇降口前で】

【昇降口前で】

【校門前で】

【校門前で】

【あいさつロードができました】

【あいさつロードができました】

本日,初日の運動が行われました。昨夜の冷たい雨もあがり,太陽が顔を出した穏やかな朝となりました。各クラスの中から希望者が,校門や昇降口の前で,元気にあいさつを行ってくれました。今週も,すばらしい1週間になりそうです。

【昇降口前で】

【昇降口前で】 【校門前で】

【校門前で】 【あいさつロードができました】

【あいさつロードができました】 お世話になりました 離任式

4月11日(木),離任式が行われました。3月末に転退職された10名の先生方のうち,8名の先生方に出席いただきました。

先生方お一人お一人から,石井小での思い出や子供たちへの期待などをお話いただきました。子供たちもお世話になった先生方に,感謝の気持ちを精一杯伝えることができたようです。

とてもい時間を共有することができました。先生方,大変お世話になりました。

【児童代表の言葉】

【児童代表の言葉】

【感謝の気持ちを込めて花束贈呈】

【感謝の気持ちを込めて花束贈呈】

【先生方の話を真剣に聞きます】

【先生方の話を真剣に聞きます】

【歓送 1】

【歓送 1】

【歓送 2】

【歓送 2】

【歓送 3】

【歓送 3】

先生方お一人お一人から,石井小での思い出や子供たちへの期待などをお話いただきました。子供たちもお世話になった先生方に,感謝の気持ちを精一杯伝えることができたようです。

とてもい時間を共有することができました。先生方,大変お世話になりました。

【児童代表の言葉】

【児童代表の言葉】 【感謝の気持ちを込めて花束贈呈】

【感謝の気持ちを込めて花束贈呈】 【先生方の話を真剣に聞きます】

【先生方の話を真剣に聞きます】 【歓送 1】

【歓送 1】 【歓送 2】

【歓送 2】 【歓送 3】

【歓送 3】 1年生も元気いっぱいの登校

4月11日(木),昨日入学式を終えた1年生も,上級生とともに元気に登校してきました。上級生も,登校中,後を振り返って1年生の安全を確かめたり,手をつないであげたりと,しっかりと気配りをしている姿を見て,とてもありがたくそしてほほえましく思いました。

みんな安全に登下校し,学校でしっかりと学んでほしいと思います。

保護者の皆様,地域の皆様,引き続き,子供たちの見守りをお願いいたします。

【きちんと1列で登校】

【きちんと1列で登校】

【元気なあいさつも響き渡ります】

【元気なあいさつも響き渡ります】

【上級生も優しく接します】

【上級生も優しく接します】

【桜の花も迎えてくれます】

【桜の花も迎えてくれます】

みんな安全に登下校し,学校でしっかりと学んでほしいと思います。

保護者の皆様,地域の皆様,引き続き,子供たちの見守りをお願いいたします。

【きちんと1列で登校】

【きちんと1列で登校】 【元気なあいさつも響き渡ります】

【元気なあいさつも響き渡ります】 【上級生も優しく接します】

【上級生も優しく接します】 【桜の花も迎えてくれます】

【桜の花も迎えてくれます】 待ちに待った入学式

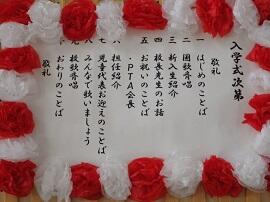

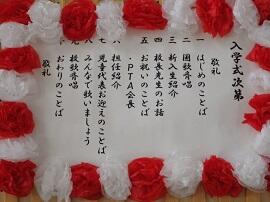

4月10日(水),昨日までの暖かさとは一転し,あいにくの寒い日となりました。

そんな中でも,新入生は,ご来賓の皆様,保護者の皆様に見守られながら,学校生活への期待を大きく膨らませる入学式に元気いっぱい参加しました。緊張の中にも,素直さを表現し,しっかりとした態度で式に参加することができ,とても立派でした。

本校では,2年生から6年生までの全児童が式に参加します。上級生も児童代表の言葉や歓迎の歌で,しっかりと歓迎の気持ちを伝えることができました。

この後,新入生107名を加えて,全校児童664名,教職員40名で,スタートをきります。

保護者の皆様,地域の皆様,引き続きご支援のほど,お願いいたします。

【みぞれまじりの天気でも】

【みぞれまじりの天気でも】

【予定どおりに進行しました】

【予定どおりに進行しました】

【たくさんの方々からお祝いを】

【たくさんの方々からお祝いを】

【式終了後の写真撮影】

【式終了後の写真撮影】

【長時間,お疲れさまでした】

【長時間,お疲れさまでした】

そんな中でも,新入生は,ご来賓の皆様,保護者の皆様に見守られながら,学校生活への期待を大きく膨らませる入学式に元気いっぱい参加しました。緊張の中にも,素直さを表現し,しっかりとした態度で式に参加することができ,とても立派でした。

本校では,2年生から6年生までの全児童が式に参加します。上級生も児童代表の言葉や歓迎の歌で,しっかりと歓迎の気持ちを伝えることができました。

この後,新入生107名を加えて,全校児童664名,教職員40名で,スタートをきります。

保護者の皆様,地域の皆様,引き続きご支援のほど,お願いいたします。

【みぞれまじりの天気でも】

【みぞれまじりの天気でも】 【予定どおりに進行しました】

【予定どおりに進行しました】 【たくさんの方々からお祝いを】

【たくさんの方々からお祝いを】 【式終了後の写真撮影】

【式終了後の写真撮影】 【長時間,お疲れさまでした】

【長時間,お疲れさまでした】 学校も動き出しました

4月9日(火),新しい学年・学級での授業も始まり,学校全体が動き出したようです。昨日は,2年生から6年生までで,欠席の児童がゼロでした。子供たちも,やる気にあふれ,先生方の指導を熱心に受けています。

明日は,入学式が行われます。かわいい107名の新入生が入学してきます。学校全体で,温かく迎える準備を整えました。

【5年生 身体計測】

【5年生 身体計測】

【2年生 生活科】

【2年生 生活科】

【3年生 図画工作】

【3年生 図画工作】

【6年生 係りを決めよう】

【6年生 係りを決めよう】

明日は,入学式が行われます。かわいい107名の新入生が入学してきます。学校全体で,温かく迎える準備を整えました。

【5年生 身体計測】

【5年生 身体計測】 【2年生 生活科】

【2年生 生活科】 【3年生 図画工作】

【3年生 図画工作】 【6年生 係りを決めよう】

【6年生 係りを決めよう】 着任式・第1学期始業式

4月8日(月),春休みが終わり,新年度の学校生活がスタートしました。子供たちは,元気に登校し,どの子の顔にもやる気があふれていました。

新しい教師や友達との出会い,すてきなものになってほしいと願っています。

今年度は,このメンバーで1年を過ごしていきます。みんなで,「楽しかったね」と言える1年を作っていきたいと思います。

【新しい先生の紹介】

【新しい先生の紹介】

【児童代表お迎えの言葉】

【児童代表お迎えの言葉】

【1学期の始業式にあたって】

【1学期の始業式にあたって】

【児童発表 新年度を迎えて】

【児童発表 新年度を迎えて】

新しい教師や友達との出会い,すてきなものになってほしいと願っています。

今年度は,このメンバーで1年を過ごしていきます。みんなで,「楽しかったね」と言える1年を作っていきたいと思います。

【新しい先生の紹介】

【新しい先生の紹介】 【児童代表お迎えの言葉】

【児童代表お迎えの言葉】 【1学期の始業式にあたって】

【1学期の始業式にあたって】 【児童発表 新年度を迎えて】

【児童発表 新年度を迎えて】 子供たちを待つ校庭

あまり子供たちの姿を見かけない校庭は,寂しいものです。しかし,そんな中でも確実に季節は進み,校庭でもいろいろな花が咲き始め,登校してくる子供たちを待っています。

また年度末に,創立50周年を迎えるにあたって児童が考えたデザインによる幟(のぼり)も完成し,子供たちを待っています。

4月8日の始業式が,とても楽しみです。

【桜の花も咲き始めました】

【桜の花も咲き始めました】

【校舎とつぼみと】

【校舎とつぼみと】

【チューリップも児童の登校を待っています】

【50周年ののぼり】

【50周年ののぼり】

【50周年ののぼり】

【50周年ののぼり】

また年度末に,創立50周年を迎えるにあたって児童が考えたデザインによる幟(のぼり)も完成し,子供たちを待っています。

4月8日の始業式が,とても楽しみです。

【桜の花も咲き始めました】

【桜の花も咲き始めました】 【校舎とつぼみと】

【校舎とつぼみと】

【チューリップも児童の登校を待っています】

【50周年ののぼり】

【50周年ののぼり】 【50周年ののぼり】

【50周年ののぼり】 表彰・修了式を終えて

3月22日(金),今年度最後の表彰そして修了式が行われました。表彰では,「宮っ子心の教育表彰・石井っ子奨励賞」で他の児童の模範となる児童の表彰や作文,書き初め,そして1年生から5年生までの多読賞の児童が表彰されました。

その後修了式では,各学年の代表児童が修了証を受け取るとともに,5年生の代表児童が今年度を振り返っての作文を発表してくれました。自分の成長を実感するとともに,来年度に向けての強い決意も語られました。

さらに,映像で今年度の子供たちの活動の様子が紹介されると,あちこちから歓声もあがっていました。

【宮っ子心の教育表彰】

【宮っ子心の教育表彰】

【石井っ子奨励賞】

【石井っ子奨励賞】

【多読賞の表彰】

【多読賞の表彰】

【修了証を受け取って】

【修了証を受け取って】

【修了証を受け取って】

【修了証を受け取って】

【今年度を振り返っての作文発表】

【今年度を振り返っての作文発表】

【石井小学校の1年を映像で】

【石井小学校の1年を映像で】

【春休みの過ごし方について】

【春休みの過ごし方について】

その後修了式では,各学年の代表児童が修了証を受け取るとともに,5年生の代表児童が今年度を振り返っての作文を発表してくれました。自分の成長を実感するとともに,来年度に向けての強い決意も語られました。

さらに,映像で今年度の子供たちの活動の様子が紹介されると,あちこちから歓声もあがっていました。

【宮っ子心の教育表彰】

【宮っ子心の教育表彰】 【石井っ子奨励賞】

【石井っ子奨励賞】 【多読賞の表彰】

【多読賞の表彰】 【修了証を受け取って】

【修了証を受け取って】 【修了証を受け取って】

【修了証を受け取って】 【今年度を振り返っての作文発表】

【今年度を振り返っての作文発表】 【石井小学校の1年を映像で】

【石井小学校の1年を映像で】 【春休みの過ごし方について】

【春休みの過ごし方について】 校庭から 春の便り

3月20日(水)、今日も青空が広がり,心地よく活動できる日となりました。子供たちも,今の学年・学級での残された日を惜しむように,元気いっぱい生活しています。

また,本校の校庭にも春の訪れが感じられるようになり,花々もきれいな姿を見せてくれています。22日(金)は,いよいよ今年度の修了式です。

また,本校の校庭にも春の訪れが感じられるようになり,花々もきれいな姿を見せてくれています。22日(金)は,いよいよ今年度の修了式です。

音楽発表会に招待されたよ

今年度の授業日も残りわずかということで,各学年・各学級とも学習のまとめを行っています。その中で,それぞれが工夫した授業を展開しています。

今日は2年生の学級から,音楽発表会に招待されて参観させていただきました。今年度学習した曲を,しっかりと歌い,リコーダーで演奏することができました。子供たちの1年間の頑張りと成長を見ることができ,これもうれしいことの一つでした。

【始まる前の質問タイム】

【始まる前の質問タイム】

【大きな声でしっかりと歌えたよ】

【大きな声でしっかりと歌えたよ】

【リコーダーもこんなに上手になりました】

今日は2年生の学級から,音楽発表会に招待されて参観させていただきました。今年度学習した曲を,しっかりと歌い,リコーダーで演奏することができました。子供たちの1年間の頑張りと成長を見ることができ,これもうれしいことの一つでした。

【始まる前の質問タイム】

【始まる前の質問タイム】 【大きな声でしっかりと歌えたよ】

【大きな声でしっかりと歌えたよ】

【リコーダーもこんなに上手になりました】

第49回卒業式

3月18日(月),すばらしい青空のもと,第49回卒業式が行われました。多くの来賓の方々のご臨席をいただくとともに,保護者の皆様,全校生,教職員で卒業生の門出を祝いました。112名の卒業生が堂々と胸を張り,本校を巣立っていきました。この後のますますの活躍を期待しています。

【6年1組】

【6年1組】

【6年2組】

【6年2組】

【6年3組】

【6年3組】

【式終了後 友達と】

【式終了後 友達と】

【6年1組】

【6年1組】 【6年2組】

【6年2組】 【6年3組】

【6年3組】 【式終了後 友達と】

【式終了後 友達と】 元気いっぱいあいさつ団

最近,登校時校門で進んであいさつ運動を行っている児童たちがいます。石井小学校をみんな仲良しでよい学校にしようと,頑張ってくれています。最初は,少ない人数からの出発でしたが,少しずつ共感し,ともにあいさつ運動を行っている児童が増えてきました。言われたからやるのではなく,自分たちの思いから進んで取り組む姿勢は,とてもすばらしいものです。多くの場面でこのような取組が広がることを期待しています。

自分たちの石井小学校,自分たちの手でさらによい学校にしていきましょう。

【今日も元気なあいさつで一日が始まります】

【子供たちの思いに感謝です】

【子供たちの思いに感謝です】

自分たちの石井小学校,自分たちの手でさらによい学校にしていきましょう。

【今日も元気なあいさつで一日が始まります】

【子供たちの思いに感謝です】

【子供たちの思いに感謝です】 6年生 お別れ運動会

3月14日(木),6年生がクラス対抗のお別れ運動会を実施しました。アイディアいっぱいの種目で,改めてクラスの強い絆を確認ことができたようです。全力で競技にのぞむ子供たちに,たくましさを感じました。とてもよい行事になりました。

【急いで 急いで】

【急いで 急いで】

【4人の息を合わせて走ります」

【4人の息を合わせて走ります」

【種目優勝は 〇組】

【種目優勝は 〇組】

【両手に玉を持って】

【両手に玉を持って】

【逃げる鬼のかごに玉を入れます】

【逃げる鬼のかごに玉を入れます】

【急いで 急いで】

【急いで 急いで】 【4人の息を合わせて走ります」

【4人の息を合わせて走ります」 【種目優勝は 〇組】

【種目優勝は 〇組】 【両手に玉を持って】

【両手に玉を持って】 【逃げる鬼のかごに玉を入れます】

【逃げる鬼のかごに玉を入れます】 卒業に向けての大切な一日

卒業に向けての準備が進んでいます。3月13日(水),卒業式予行の前に6年生関係の表彰が行われました。善行児童表彰や6か年間の皆勤賞,6年間虫歯ゼロや多読賞など多くの表彰が行われました。どれも6か年頑張りとおしたことによるすばらしい表彰です。子供たちの頑張りに大きな拍手を送りたいと思います。

また,給食の時間には,卒業バイキング給食も実施されました。これも卒業をまじかに控えた6年生だから味わえるものです。子供たちも,大満足の表情でモリモリと食べていました。栄養士さん,調理員さんの優しい思いに感謝です。

【模範となる行いです】

【模範となる行いです】

【とてもすばらしいことです】

【とてもすばらしいことです】

【どれを選ぼうかな】

【どれを選ぼうかな】

【感謝の気持ちをもって】

【感謝の気持ちをもって】

【小学校でのよい思い出に】

【小学校でのよい思い出に】

【おいしくいただきます】

【おいしくいただきます】

また,給食の時間には,卒業バイキング給食も実施されました。これも卒業をまじかに控えた6年生だから味わえるものです。子供たちも,大満足の表情でモリモリと食べていました。栄養士さん,調理員さんの優しい思いに感謝です。

【模範となる行いです】

【模範となる行いです】 【とてもすばらしいことです】

【とてもすばらしいことです】 【どれを選ぼうかな】

【どれを選ぼうかな】 【感謝の気持ちをもって】

【感謝の気持ちをもって】 【小学校でのよい思い出に】

【小学校でのよい思い出に】 【おいしくいただきます】

【おいしくいただきます】