文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

2月16日 6年図画工作

「バランス・アンバランス」というテーマの工作です。子供たちは材料を用意し,材料の特徴を生かしたり加工したりしながら組み立てていきます。アンバランスのように見えながらバランスよく仕上がっているところに面白さがあるようです。自由な発想で組み合わせていきますので,中には,アンバランスを意識して難しい接着を試みている子もいました。思いを上手に表現できるといいですね。

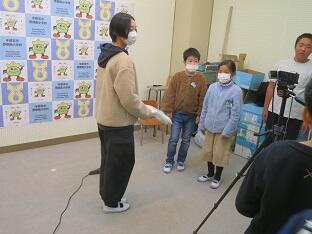

2月14日 リハーサル

ロング昼休みの時間に「6年生を送る会」のリハーサルを行いました。運営委員と各学年の代表児童が集まって,当日のアナウンスや会の進め方を確認し,練習しました。6年生を送る会では,各学年の児童が,6年生にプレゼントを作成して準備しています。各学級で滞りなくプレゼント贈呈をしたり,レクリエーションを実施したりするために進行の役割は重要です。放送の難しいところは,そういった実際には見えない人たちの動きを想像して,間のとり方や放送の言葉を工夫し,考えながら的確に合図を出していくことです。意外と難しいものです。是非,準備をしっかりして,こういった経験を大切にしてほしいと思います。

2月14日 1年「地域の保育園の子供たちとの交流」

1年生の教室では,保育園の子供たちを招いて楽しく遊ぶ様子が見られました。これは,幼保小連携事業の一環として実施しているもので,今回は,地域の保育園の子供たちとの交流の時間を設けました。1年生は,カルタ,けん玉,トントンずもう,お手玉など,園児のみなさんにやさしく教えながら一緒に楽しみました。来年度入学する子供たちが,期待と希望をもって登校できますよう,楽しい交流の時間となりましたらうれしいです。

2月14日 大縄ロングランチャレンジ

きょうは暖かな1日となりました。校庭では,きょうも2年生が「大繩ロングランチャレンジ」に取り組んでいます。失敗しても「おしい!」と励ましの言葉も出ています。学級全体で記録を伸ばせるように頑張る姿は,見ていて気持ちがいいです。「ガンバレ!ガンバレ!」応援したくなりますね。

2月13日 2年体育

大縄ロングランチャレンジ期間中です。学級を2グループに分け,それぞれのチームが3分間で跳んだ回数を合計してクラスの記録として残します。この時間は,2年生がチャレンジしていました。みんな頑張っています。先生から「これまでの最高記録がでました!」と言われると,みんな大喜びです。

まわし方の上手な子が目に留まりましたので声を掛けてみました。「あなたは,まわし方がとても上手ですね。ひざをうまく使ってみんなが跳びやすいようにまわしていますね。」「幼稚園の頃からやってきたので,上手にできるようになりました。でも,まわしすぎてちょっと腕が痛いです。・・・」と,腕をゆっくりまわしながら笑顔で答えます。「頑張りましたね。みんながいっぱい跳んでくれると嬉しいですね。」「うん」と,うなずいてくれました。

跳んでいる子供たちに注目がいきがちですが,実は,縄をまわす役割はとても重要です。まわす子も跳ぶ子も,みんな一生懸命でした。みんなの気持ちが一つになると,これからも記録は伸びていくことでしょう。

2月12日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日は,赤飯,ゴマ塩,牛乳,鶏肉の香味焼き,おひたし,しもつかれです。

栃木県の郷土料理である「しもつかれ」が登場します。しもつかれは,初午(はつうま)の日に食べます。午(うま)は十二支(じゅうにし)のひとつで,2月で最初の午の日を初午と言います。カレンダーには,十二支の入ったものが見られますね。今年の初午は2月12日です。きょうがお休みなので,給食では,明日,しもつかれを提供することにしました。栃木県では,稲荷神社に赤飯と一緒にお供えをして食べる風習があるようです。

その年のお正月に残った鮭やニンジン,大根,節分に残った大豆などを上手に利用した栄養たっぷりの素晴らしい料理です。節分の残り豆を使うものとされているので,給食でも,節分の日に余って使わなかった福豆を入れました。さあ,お味はどうでしょう。

明日の給食も楽しみです!

2月13日(火)給食の時間になりました。廊下ですれ違った子供たちに聞いてみると,何人かの子は「しもつかれ」を知らない,食べたことがないと言います。それでも,「お母さんが作ってくれました」という子もいたり,あるクラスでは,3分の1程度の子が家庭でも食べたことがあると答えてくれたりしました。給食で提供されるしもつかれは,子供たちが食べやすいように調理されているようです。「おいしい」と答えてくれる子がたくさんいました。ごちそうさまでした。

2月8日 4年体育

4年生は,体育の時間にフラッグフットボールに取り組んでいます。相手にタグを取られないようにボールをゴールまで運ぶゴール型ゲームです。走りながらボールをスローしたりキャッチしたりする動きに慣れるために何度か練習を重ねてきたようですが,相手がいる中でうまくパスをつなげていくのは難しそうです。それでも,次第に動きも活発になってきました。相手に捕まらずに,うまくパスをつないでゴールまでボールを運べるとチームプレーの楽しさを味わえるようになることでしょう。積極的にボールに触れながら,互いに声を掛け合って慣れていってほしいと思います。

2月7日 授業参観

今年度最後の授業参観,懇談会がありました。保護者の皆様,お忙しい中ご来校くださりありがとうございました。

授業は,学年のまとめの時期ということもあって,1年間を振り返って,できるようになったことを紹介したり,体験学習や職業に関する講話を聴いての感想や自己の考えを発表したりする学級が多かったようです。問題を出し合ったり,問題の解き方を相談したりする学級の様子も見られました。

子供たちは1年間で大きく成長しました。成長した点を具体的に認め,賞賛し,自信をもって更に伸ばしていけるよう支援していきたいと思います。また,子供自らが改善点を見出し,粘り強く,主体的に課題解決に向けて取り組んでいけるよう,今後も指導を続けていきたいと思います。

2月5日 2年音楽

2年生の音楽の時間です。グループごとに合奏の練習をしているようです。鍵盤ハーモニカや木琴,カスタネットなどを使っての演奏です。子供たちの様子を見ていると,あるグループでは「もう少しゆっくりの方がいいかなあ?」「♪♪♪♫~」と,一人の子がメロディーを唱えながら速さを合わせようとしています。あるグループでは「このぐらいのリズムでたたくといいよ」「タン,タン,タン・・」と,木琴をたたく速度を伝え合っています。グループ練習では,互いに教え合ったり,工夫し合ったりする子供たち同士の対話の見られました。それぞれのグループの演奏を聴いてみたくなりました。

2月1日 6年「開け!夢のとびら」

職業人講話の最終日です。きょうはアナウンサーと獣医師の方を先生にお招きしました。

アナウンサーの先生からは,まず,ニュースが報道されるまでには,だれがどのように関わっているのか,受け手に正しい情報を分かりやすく伝えるにはどうしたらよいかなどについての説明がありました。時折,「これはどうしてか分かる?」などと,子供たちとのやり取りをとおして和やかな雰囲気で説明が進みます。また,声の高低や言葉のチョイスで,人に与える印象や情報の受け取り方も変わってくることを実演をとおして感じさせてくださいました。そして,先生は,子供たちに,今を大切に生きてほしい,元気に笑顔で生活してほしい,「ありがとう」をたくさん言える子であってほしいと語ります。人生の先輩として,人とのコミュニケーションの大切さを伝えてくださいました。

獣医師の先生は,まず,獣医には,小動物を扱う動物病院や動物園・水族館に勤務する人,牛・豚・鶏を扱う産業動物医など,様々な仕事があることを説明します。そして,動物病院の獣医師は意外と少ないことも教えてくださいました。「たくさんの動物と関わることができます。治療した動物が元気になったときには喜びを感じます。動物の一生に関わることができます。」と,獣医師としてのやりがいを語る先生からは,動物への豊かな愛情を感じることができます。また,「懸命に治療しても助けられない命があります。獣医師には身体的,精神的な強さも必要です。飼い主さんとの信頼関係を築くことが重要です。」と,仕事の難しさも語ってくださいました。先生は,「治療した動物が元気になると,飼い主さんも笑顔になります。」と,動物にも,飼い主さんにも寄り添う姿勢の大切さを教えてくださいました。

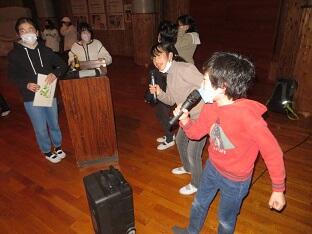

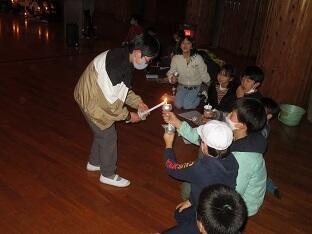

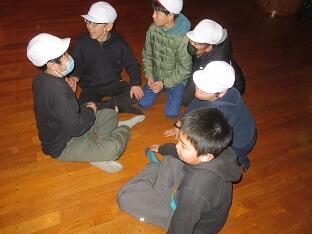

1月31日 5年「キャンドルファイヤー」

5年生の冒険活動教室,2日目の夜には全員が集う「キャンドルファイヤー」が行われます。係の子供たちを中心に,炎を見つめながら神様の言葉に耳を傾け,活動を振り返ります。友達と語り合い,楽しいゲームなどをとおして親睦を深めました。

活動は,残り1日となりました。友達といっしょに過ごす楽しい時間を存分に味わって,思い出をたくさん作って元気に帰ってきてほしいです。

1月31日 1年「むかしあそびをしよう!」

1年生の昔遊びです。はねつき,竹とんぼ,竹ぽっくりをやりました。

まず,はねつきに挑戦です。コツン,コツン・・・。「当たった!」と,羽が板に当たると大喜びです。なかなか2人で続けるのは難しそうですが,子供たちは繰り返しチャレンジしています。きっと初めて体験する子も多いことでしょう。上手に・・・というより,やってみることを楽しんでいるようでした。いい経験になったようですね。

次に,竹とんぼをやりました。「飛んだあ!竹とんぼ,楽しい!」という子も。「上手に飛ばすにはどうしたらよいのかなあ」と,考えながら試しています。次第に,掌を合わせて回しながら上手に飛ばせる子も見られるようになりました。「すごい!〇〇さん,こんなに飛んだよ!」と,友達の様子を見ながら楽しんでいる子もいます。

最後に,竹ぽっくりです。こちらは取り組みやすそうです。慣れてくると,少しスピードを上げて歩き始めました。「上手,上手!」友達が上手にできると笑顔で応援します。

子供たちにとってはちょっぴり難しい遊びもありましたが,友達と一緒に取り組むことで,楽しい昔遊びの時間を過ごすことができたようです。

1月30日 6年「開け!夢のとびら」

職業人の講話を聴きました。きょうは農家,料理人の方々を先生としてお招きし,お話を聴きます。

農家の先生は,まず,自分がどのようにして農業に携わることになったのかを話されます。そのことを基に,自家が農家以外の人が農業を職業としていく方法や,現在,育てているの作物の種類,設備を整えるための費用などについても話が膨らんでいきました。栽培しているイチゴは「とちおとめ」「とちあいか」「とちひめ」の3品種です。それぞれの特徴とともに,これから力を入れていきたい活動や収穫量を増やしていきたいことなども話されました。「もっとたくさんの人に自分の作った果物や野菜を食べてもらいたい」という先生の言葉が印象に残ります。

料理人の先生は,「料理人」とひとくくりで言っても,ファーストフードで作業をする人やレストランの経営に携わる人,コンサルティングを主とする人,調理師免許を有して料理を提供する人など,様々な仕事があることを説明してくれました。「料理人は,お客様の人生の時間を頂戴して料理を提供している。だから責任があるのです。」と言います。また,「人がおいしいと感じる料理はどんな料理かを研究する必要がある。だから,料理の勉強だけではなくて,人の味覚のこと,脳のことも勉強するのです。」とも言います。子供たちからは「今までで一番おいしく作れた料理は何ですか」「難しい料理は何ですか」などの質問が出されましたが,先生は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

お二人の先生からは,やはり「自分の力で道を切り開いてきた」という哲学を感じます。子供たちも,その職業に関心をもつだけでなく,職業に就くとは,仕事をするとは,という視点から広く感じたり学んだりすることができたことと思います。先生方,お忙しいところご来校くださりありがとうございました。

1月30日 5年生出発!

きょうから5年生は3日間の冒険活動教室に出発します。これまで事前学習を重ね,準備,心構えを整えてきました。子供たちには,仲間と一緒に活動する楽しさ,目標に向かって共に努力する充実感を存分に味わってきてほしいと思います。

出発の日はとてもいい天気になりました。代表児童挨拶では楽しみにしている活動の紹介がありました。「杉板焼を楽しみにしています。かまどを使って火をおこすのも初めての体験です。思い出に残る作品としたいです。・・・」この3日間では,屋内外の活動がたくさん予定されています。一人一人,楽しみにしている活動があると思いますが,友達と創り上げる楽しさを味わえるよう,積極的にチャレンジしてきてほしいと思います。

午前8時30分,重い荷物を抱えて,みんな元気にバスに乗り込みました。

1月29日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,モロのから揚げ,こんにゃくのきんぴら,いなかじるです。

「郷土食や行事食に興味をもとう」が今月の給食テーマですが,給食週間にも合わせて,栃木県の伝統ある食べ物を提供することになりました。「モロのから揚げ」です。「モロ」は,栃木県の人達が昔から食べてきた食べ物で,サメの切り身のことです。海から運ぶのに日数がかかっても腐りにくかったので,「モロ」は海なし県でも手に入る貴重なごちそうでした。甘辛く煮つけると,ふわっとした身に味が染みてご飯が進みます。

明日の給食の地産地消は,牛乳,麦,かんぴょう,味噌が栃木県産,米,小松菜が宇都宮市産です。

明日の給食も楽しみです!

1月29日 きょうの給食は?

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,サトイモコロッケ,もやしとニラの胡麻和え,かんぴょうの卵とじ,ゆずゼリーです。

きょうは,宮っ子ランチ「黄ぶなにちなんで健康になろう献立」です。昔,田川で黄色い不思議なフナを釣り上げ,病人がその魚を食べたところ,病気が治ったということです。これを神様のおかげと感謝して,毎年,新年に黄ぶなの形をしたものを神様にお供えをするようになったそうです。もやしとニラの胡麻和えは,全国で栃木県の生産量が第1位のもやしと第2位のニラを使っています。サトイモのコロッケには,宇都宮市産のサトイモ,玉ねぎ,豚肉を使い,宇都宮で作った味噌で味付けしてあります。かんぴょうの卵とじ汁は,宇都宮市の郷土料理です。

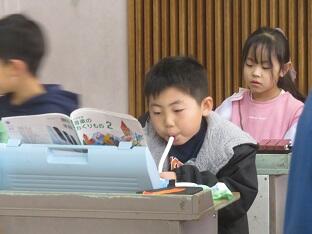

1月26日 学校保健安全・学校給食委員会

学校歯科医,学校薬剤師の方々をお招きし,保護者・地域の方にお集まりいただいて「学校保健安全・給食委員会」を開きました。給食の配膳の様子を参観したり試食会を設けたりした後,学校の保健教育,食育,体育に関する取組と児童の実態について説明しました。また,学校薬剤師の先生からは,感染症対策や薬物乱用(オーバードーズ)の危険性等についての講話をいただきました。

保護者や地域の方には「子供の姿勢」をテーマに,家庭での様子を中心に話し合っていただきました。生活の習慣や家具,道具等の変化に伴って子供たちの生活スタイルも変わり,正しい姿勢をとる機会が減少しています。保護者の方からは「機会をとらえて声を掛けていきたい」等のご意見をうかがうことができました。今後も,学校と家庭が連携して取り組んでいきたいと感じています。

学校薬剤師の先生からは「正しい姿勢をとることは,呼吸や内臓の機能維持によい効果を与える」というお話があり,学校歯科医の先生からは,「噛む」という行為をテーマに,姿勢がかみ合わせに与える影響についてお話を聞くことができました。

話合いの時間をもったり保護者や地域の方のご意見を聴いたりすることができ,貴重な機会となりました。また,学校歯科医,学校薬剤師の先生方からは,子供たちの成長に係る大切なお話をいただくこともできました。皆様には,お忙しいところお集まりいただきありがとうございました。

1月25日 3年クラブ見学

6時間目に3年生のクラブ見学を実施しました。クラブ活動は,共通の趣味や関心を基に集まった4年生以上で組織される活動です。異学年の子供たち同士交流し,上級生を中心に活動の計画を立てて運営したり,クラブ内で自分の役割を果たしたりすることで,自主性や個性の伸長を図ります。3年生の子供たちはグループごとに各クラブを見学し,活動の様子をメモしていきました。子供たちもクラブ活動が始まるのを心待ちにしているようでした。すでに希望のクラブを決めている子やこれから考えるという子など様々でしたが,見学をもとにじっくり考えてほしいと思います。

1月25日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日の給食は,麦入りご飯,牛乳,豚肉のワイン焼き,塩昆布和え,トマとんじる(トマト入りとんじる)です。

地産地消の食材として,麦,牛乳,豚肉,味噌が栃木県産のもの,米,大根,ネギ,トマトが宇都宮市産のものが使われています。

1月25日 休み時間に・・・

「みなさん,教室の窓をあけていますか?休み時間には教室の窓を開けて,空気の入れかえをしてください。昼休み・お掃除の時間も忘れずに窓を開けましょう。手洗いなどの予防もしっかり行い,病気にかからないようにがんばりましょう!」

保健委員の児童が喚起を促す校内放送を行っています。できることをみんなで注意し合いながら病気の予防に努めていきたいです。